15年戦争資料 @wiki

マルレ、海上挺進戦隊、特幹生---儀同保氏の説明

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

-

view

マルレ、海上挺進戦隊、特幹生---儀同保氏の説明

陸軍水上特攻隊の最後

ルソンの碑

儀同 保

第一章 特幹のうた より

ルソンの碑

儀同 保

第一章 特幹のうた より

著者である儀同保氏は海上挺進第2戦隊隊員として沖縄慶良間列島阿嘉島で戦い捕虜となる。他に「○レの戦史」「慶良間戦記」

非常戦法の決断

陸軍がつくった水上特攻隊は、正規の隊名を「海上挺進戦隊」といった。

そして、この隊で使用した舟艇をマルレと呼んだ。これは「連絡艇」のレに○をつけて秘密記号としたのである。

この隊を編成した船舶隊の各種の舟艇や船舶は、頭の一文字に○をつけるものが多かった。これは略称でもあり、または部外秘密とするためでもあって、潜水輸送艇を○ゆとしたのもその一つである。

だが連絡艇という名称では、基地と船舶の間の連絡用かと想像されるだろう。それももっともなことで、これを連絡艇と呼んだのも、その使用目的を秘密にするためで、目的どおり名をつけるとすれば、「肉薄攻撃艇」というのがふさわしかった。

このため、これが作られた最初のころは、大本営と海上挺進隊の関係者の中では○ニと呼んでいた時期もあった。

なお、大本営では○ハと呼んだと書いたものがあるが、その語源が何からきたものかは明らかでない。

戦闘方法は、「海上挺進攻撃」という名で呼ばれ、敵の輸送船団が上陸地点の沖に碇泊し、上陸部隊や資材を揚陸する前に、多数の艇で襲撃する、というのであった。

○レ艇は一艇一人乗りだが、指揮官用の四隻は艇隊を率いる指揮艇となるので、操縦者との二人用になっていた。二人乗りといっても、操縦者の脇に小さな補助椅子と安全用の片手で握る棒、それに後方の艇に合図するための三個の豆電球をつけた信号竿をとりつけただけである。

この艇は、攻撃のため基地を出れぱ帰って来る予定はないので、艇の後部(中には前部のものもあった)内側にある燃料タンクも、十ノットの中速度で六時問ぐらいの容量しかなかった。

- (引用者注)1ノットは1時間に1海里進む速さと定義されている。現在の定義では1海里(国際海里) = 1852メートルであるので、1ノットは1852メートル毎時となる。

エソジソは自動車用六十馬力であったが、要求される速力の点は、性能のよいものでも二十二ノット程度であったから、高速とか快速とかいえるものではなかった。

13

13

最初、内地で訓練用に使ったものは、二十五ノット以上も出たようだが、実際に使用したのはかえって速力が落ちていた。

製作費は千円かかるといわれていたが、同じ兵器としても航空や水中特攻用の兵器とくらべれば、作るのも簡単で安価なものであった。

実戦に使用したのは訓練用より少し大きくなっていて、長さ五・六メートル、巾は一・八メートル、重さは約一.四トソ、ベニヤ板製で、後にアメリカ軍はこれを Suicide boat(自殺艇)と呼んだが、緑をまじえた濃い青色に塗ってあったので、「青蛙」と呼んだという記録もある。

爆発装置は七秒信管の百二十キロ爆雷を艇の両側に一個ずつ取り付け、ペダルを踏むか艇首の扇形の金具をぷつけると、装着してあるワイヤがはずれて落下する構造になっていた。

最初は船体に直接爆装し、これでぷち当たる方法が考えられ、隊の幹部はむしろそれを希望したとも言われているが、実際に採用する段階で投下方法を採ったのは、吃水線より上で爆破しても船を沈没させるほどの効果はなく、むしろ十メートルぐらいの水中で爆破させる方が、水圧の利用により、装甲に弱点をもつ輸送船には効果がある、という理由からであった。

ともかく、安い費用で作れるし、材料もほとんど手持ち資材で足り、また操縦も攻撃方法も短時間の訓練でなんとかなるもので、いずれの点からみても安直な発想の産物であったと言っても言い過ぎではない。

この挺進攻撃は、広島市の宇品にあった船舶司令部と大本営の中の陸軍船舶部が考えたもので、その時期は昭和十九年四月末の頃とされている。

もっとも、高速のポートに爆薬をつけて敵船に体当たり攻撃をするというようなことは、だれでも思いつくことであるから、こうした発案はこの時がはじめてではない。

例えぱ、当時、日本の同盟国として共同で戦ったドイツとイタリアでは、いちおう操縦者が生還できる方法を考案し、すでに実戦に使用していた。

ドイツのものは、操縦者が艇から脱出した後、電波でコントロールし、目的船に激突させる方法をとった。金属製で速力は三十ノットは出せるものであった。

昭和十九年八月に、フランスのセーヌ河口から出てイギ

14

14

リス船団を攻撃した、という記録がある。

イタリアではこれより早く、昭和十六年に実戦に使い、地中海のクレタ島とマルタ島にあるイギリス海軍の基地を攻撃し、巡洋艦を沈めた、という記録がある。このイタリアの場合も、衝突直前に操縦者は海にとび出す方法をとった。八十馬力のエソジソで、三十二ノットの高速が可能であった。

日本では、これが採用された前年の昭和十八年に、一人の将校(落下傘部隊にいた菅原久一大尉といわれている。後にこの挺進戦隊の第十戦隊長になった)から、この提案が大本営に上申された。

しかし、そのころは、この自殺艇を使わねぱならぬほど戦況が切迫しておらず、大本営ではまだ危機感をもたなかったので、なにがしかの効果は期待できるとしても、乗員の生還について見込みのないものは採用できない、という伝統的、かつ常識的な理由から、真剣に検討されることもなかった。

だが、昭和十九年に入ると、連合軍の攻勢はいちだんと強まり、戦局は窮迫しだした。そして、大本営は真相をかくして、ますます日本軍の戦果を大げさに発表したが、前

15

15

途は暗い情勢になっていた。

このころの戦局をみると、西南太平洋海域にある島々では、二月一日にマーシャル群島のクェゼリソ・ルオット島に、アメリカ海兵隊が上陸し、守傭部隊は全滅した。

ついでその月の十七、十八日に、日本海軍の中心基地であったトラック諸島が大空襲を受け、碇泊中の多数のわが艦艇と船舶が沈み、連合艦隊は戦力の大半を失う結果となった。

こうした情勢から、大本営でも、近い時期に内南洋が最前線になることを予想しなけれぱならなくなり、二月二十五日、サイパン島に第三十一軍を新設し、ついで三月二十二日には、沖縄に第三十二軍を置き、兵員の輸送と飛行場の建設を急いだ。

四月に入ると、ここだけは勝ち進んでいると期待を抱かせていたピルマ戦線でも、しだいに敗色が濃くなった。

また太平洋戦線では、この月の二十二日に、フィリピソに近いニューギニアのホーランディア、アイタペ地区にもアメリカ軍がつぎつぎと上陸した。

日一日と窮迫してくる戦況に、一年前には考慮の余地はないとされた小型舟艇による肉薄攻撃戦法が、窮余の一策として、、大本営船舶部と船舶司令部で急いで検討されはじめた。

同じころ、海軍でもベニヤ製の小型舟艇「震洋」(または○四〃マルヨン"と呼んだ)による艦船攻撃が検討されていた。

ついで海軍は、さらに文字どおり特攻用として人間魚雷「回天」の採用を考えることになった。

この間に、六月十五日、軍隊のみでなく、多数の民間人も居住しているサイパン島に、アメリカ軍が上陸し、一ヵ月の戦闘のすえ、民間人多数を巻き添えにして、守備部隊は全滅したのである。

こうした情勢の中で、七月二十一日、まず大本営海軍部の方が、フィリピン、台湾、沖縄を防衛線とする作戦を決定するにあたって、「特殊奇襲兵器等をもって各種奇襲作戦の実施に努む」と表わしている。これが特攻兵器の採用決定を正式に表現した最初であろう。

もともと海軍の方は、艦艇による海洋戦闘を主な任務とするものであるから、魚雷艇や特殊潜航艇なども、攻撃用の兵器としてのものである。したがって、こうした小型艇による攻撃の発想が出てくるのは当然であった。

16

16

海軍側のいわば必然的な発想にくらべると、陸軍が水上特攻を採用することは、事清に少し違いがあった。

沿革的にみると、船舶兵は工兵という兵科の中で、「独立工兵」ついで「船舶工兵」という名で、日清・日露の戦役以来、もっぱら海上輸送を担当してきたのである。

それが昭和十八年に独立の兵科となり、「船舶兵」という名になったのであるが、呼び名が変わっても、兵員や食糧などの海上輸送を主任務とすることには変わりはなかった。

この兵科の元締の機関が「船舶司令部」と看板を書き変えるまでは、「陸軍船舶輸送部」であったのも、このことを示している。

昭和十七年に、日本軍が南方の島々に進攻するにともない、船舶工兵でもベニヤ製の魚雷艇「カロー艇(駆逐艇)」や「イ号高速艇」などを使用するようになったが、これらも元来が積極的な戦闘を目的とするものではなく、対潜水艦用、または大発・小発などが艇隊航行する際の護衛用であった。

したがって、特攻があまり非常戦法とも感じられなくなった昭和二十年ならともかく、昭和十九年初夏の段階で、輸送を任務とする船舶兵の中に、敵の上陸用船団に体当たり攻撃を行なう隊をつくることに決定したのであるが、これは陸軍にとっては前例のない非常戦法を採用したものであった。

このように挺進戦隊の編成を決めた陸軍省令が、「船舶戦闘参加令」と名づけられたのも、この辺の事情を示すのであろう。

集う若人たち

○レ製作についての経過は、およそつぎのようである。

昭和十九年五月に、各種船舶の研究をする陸軍造兵廠の付属機関として、陸軍第十技術研究所が、姫路市に新設され、まもなく六月中旬に、爆雷を積載し、投下ができる構造の一人用攻撃艇を試作せよ、という大本営からの緊急命令を受けた。

この研究所の指示により南国特殊造船がすぐに試作にかかり、約半月後の七月八日に試作艇の第一号をつくった。

そして三日後の十一日、千葉県の岩井海岸で、陸軍から

17

17

大本営と船舶司令部の関係者数人、海軍側からも震洋関係の担当者が集まり、それぞれの試作艇を試運転して、その性能を比較した。

この結果は、陸軍の試作艇は速力が二十ノット程度しか出ず、震洋の二十六ノットより劣り、そのほかにも機能的に不備な点も多いが、海軍のものより凌波性がよいという判断が下された。

そこで陸軍は、この試作艇と同型のものを大量生産することに決め、日本造船、横浜ヨット、南国特殊造船、大原造船、前田造船、木南造船、川崎車輛などが発注を受け、八月早々から製作をはじめた。

艇のエソジソは、ニッサンとトヨタの自動車用エンジンを使うことになったので、造兵廠で自動車用に確保しておいたものがこれに利用された。

しかし、それだけでは足りないので、民間から自家用車とトラックを徴発し、そのエンジソを取りはずしてこの艇に使った。

こうして、一日も早くと督励された結果、八月中には大量生産できる態勢がととのい、十一月までにはさしあたり必要な三十戦隊分三千隻ができる見通しとなった。

なお爆雷については、前に書いたように、艇の両側に一個ずつ装着する方法であったが、のちに宇品の沖で老朽船の高崎丸に対して投下実験をした結果、これでは撃沈するには十分でないことが判ったので、艇の後ろに二百五十キロか、百二十キロニ個を結束してつけることになり、舟艇が配置された現地でもできるかぎり改造された。

以上のような、この艇の構造や製造経過については、当時、陸軍省参謀部にあって船舶関係を担当していた元参謀の内山鉄男氏が、『陸戦兵器総覧』の中に詳しく書かれている。

舟艇の製作が、一日も早くと急がれているころ、これに乗る隊員の方も、それ以上にあわただしく編成にかかっていた。

乗員は、直接体当たりするのではないにしても、多数の敵艦艇が護衛している船団の中に突進するのであるから、とうぜん、護衛艦艇から銃撃を受けることになる。また、それが避けられて輸送船に接近したにしても、爆雷の爆発と同時に、ほとんど乗っている艇が損壊すると考えられるので、生還できる見込みはまったくない。

18

18

したがって、こういう想定の中で襲撃を敢行するには、なによりも任務達成という敢闘精神が第一の条件である。

このためには、死を恐れず、身を捨てることを惜しまない現役の若い者にやってもらう、ということになる。

こうした観点で、七月中旬ごろから船舶司令部は、要員の検討を具体的にはじめた。

隊の編成は、一挙に集中的に出撃するという基本構想のもとに、舟艇は二人乗り艇四隻をふくむ百隻を一単位として、三十隻ずつ三つの中隊と、十隻の本部および予傭隊に分けられた。したがって、乗員は一隊あたり、隊長以下百四名となった。

そして、最後の切り札として使用されるものだけに、出撃時機の判断が成否を決する最も重要な点であるため、指揮命令の系統は軍または方面軍に直属する部隊とし、原則として軍司令官の命令で出撃するとされた。

名称についても、隊の性格から、歩兵の中隊より少ない人員ではあるが、「海上挺進第何戦隊」という独立の呼称とされた。

この戦隊は、前記の条件から、全員を現役の将兵で編成することになった。

実際に発令された順からいえぱ、隊員と中隊長、そして戦隊長・群長であったが、説明の便宜上、指揮の系統順にあげる。

まず、この隊の責任者である戦隊長は、陸士出身の大尉と少佐が選ばれた。

十月までに編成された三十の戦隊は、陸士五十一期の少佐が二名、五十二期の大尉八名、五十三期の大尉七名、五十四期の大尉が士二名となっていた。

船舶兵生え抜きの将校はほとんどいなかったので、その要員は、他の兵科から転科して船舶部隊にいる者、戦車や自動車など車輛関係の隊の者が選ぱれている。

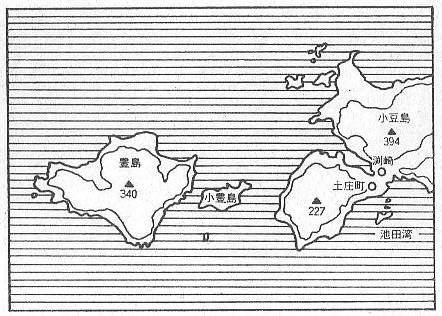

戦隊長の要員も、志望の有無を問われることなく指名された。ある戦隊長は、マルゆ隊の基地で艇内に入って整傭中に突然、呼び出しがあり、そこの隊長から、「任務の中身は聞くな、ただちに小豆島に行け」と指示されたということである。

つぎの指揮官である中隊長には、最初のうちは、その年の四月に卒業した陸土の五十七期で、宇品の船舶練習部で訓練を受けて少尉に任官し、同時に小豆島にある船舶特別幹部候補生(略称「船舶特幹」)隊に配属されていた六十

19

19

名のうち、約五十名ほどが充てられた。

これらの要員たちが、宇品から小豆島に回されたときは「区隊長要員」という説明を受けたということである。

しかし、つぎつぎと編成がすすむと、彼らだけでは不足であったので、陸士の五十五、五十六期の中尉と、甲種幹部候補生出身の第八、九期の中尉と少尉が、中隊長として発令された。

本部付の将校としては、副官という立場で、幹候出の中尉または先任の少尉が一人、予傭隊長として、幹候の少尉か見習士官一人となった。

三十隻で編成される中隊は、中隊長の直轄する三隻と、舟艇九隻を「戦闘群」とする三群になっているが、その群長には、甲幹の見習士官が充てられた。

この群長の第一次要員には、香川県豊浜町にあった船舶幹候隊から繰り上げ卒業になった十期の見習士官たちが、八月上旬に小豆島にうつり、各戦隊に十名ずつ配属になった。

第二次の要員には、前橋、豊橋、久留米の予備士官学校から、歩兵などの兵科の十、十一期の見習士官が、十月に江田島の幸ノ浦という村落につくられた第十教育隊に集められた。

前にも書いたように、艇の乗員は、原則として一人であった。したがって、情況によっては指揮官の指示がなくとも、自らの判断で行動することが必要なので、一般隊員も兵ではなく下士官が予定されていた。

しかし、日々、戦局が窮迫してきており、これに間に合うように、エンジンの操作と艇の操縦を短期問に教育できる若い下士官を、早急に数多く集めることは、各地に厖大な数の兵力があったにしても、相当な困難が予想される課題であった。

この要求に即応できるものとして、まだ下士官ではないが、下士官の要員として船舶特幹隊で訓練中の「特幹」が最初にその要員として選ぱれた。

この船舶特幹は、海上挺進戦隊に編成された人員の過半数を占め、結果的には陸軍の水上特攻といえぱ、即特幹といえるほどになったのであるが、船舶特幹の詳細については、後にあらためて書くことにしたい。

大本営と船舶司令部の計画では、戦隊数は三十で、したがって人員は三千百二十名であった。

このうち、最初に小豆島の特幹隊の中で編成した第一か

20

20

ら十九までの戦隊は、約千七百名の特幹で充当できたが、それ以後の十一コ戦隊、約千人については、第二十三戦隊に少数の特幹をくわえたほかは、船舶部隊に適当なまとまった要員はなかった。

このため、各地の歩兵その他の部隊から、現役の下士官を主体に、乙種幹部候補生や下士官候補者の兵長、上等兵などの中から、志望者が募られた。

これらは、十月から十一月の間に、前記の第十教育隊に集められ、ここで戦隊を編成して訓練を受けた。

こうして、昭和十九年の八月に、各地の隊から小豆島に集まってきた幹部の隊員は、戦隊長でも大正五年生まれが最年長で、若い方は大正九年生まれであったから、満年齢では二十三歳から二十八歳どまりであり、その下の中隊長は二十一、二歳である。群長は、現役兵から幹侯教育をへてきているので、それより少し多いが二十二、三歳であった。ひらの隊員の特幹は、溝十五歳の者もいたので、これらの平均年齢は二十歳以下であった。

八月中匂、上から下まで若者だけの隊が、塀に囲まれ、外とは遮断された小豆島渕崎の兵舎の中で発足した。その兵舎は、三ヵ月前までは東洋紡の工場であった。

この戦隊の編成については、陸軍部内でも極秘とされたので、その編成を申告する式も、快晴であったにもかかわらず、兵舎の裏側にあるバラック建ての中で、各戦隊ごとに扉をとざして、ひそかに行なわれたのであった。

急変した養成教育

「暁部隊」と呼ぱれた船舶兵は、昭和十八年に鉄道兵とともに工兵から分かれて、独立兵科になった。

この前後から、内地の港湾や外地の主要港にも、各種の海上輸送の隊が置かれ、兵員の合計は数万に達する大部隊となっていた。

また、それらの隊の中身も、これまでのような民間からの徴用船や大発小発などの発動艇だけでなく、SS、SBという海洋航行もできる大型の上陸用船舶も動かすほどになった。

- (引用者注)SS:戦車揚陸用汽船

さらに、外部には秘密の特殊船舶として○ゆという潜水輸送艇、カロー、イ号などの高速艇、装甲艇、遠方からでは航空母艦と間違えられる舟艇母船などもあり、あるいは部

21

21

内の者でさえ予想外のヘリコプター(当時はオートジャイロ)まであった。

こうした人的、物的の増大のため、これらの船舶の操縦や、これに備えてある無線、砲、対潜用レーダーなどの操作要員として、早急に多数の下士官が必要となった。

一方、航空部門でも各種部隊の急増により、多数の下士官が必要となったので、陸軍教育総監部では、昭和十八年十二月十四日に、「陸軍現役下士官補充および服役臨時特例」を定め、翌日、この制度を新設するための勅令と、その要員募集を定めた陸軍省令を告示した。

この臨時特例は、中等学校三年を修了した程度の学力がある満十五歳から二十歳未満の者を採用し、一年半の教育で下士官を養成する、という内容であった。

これは、従来の少年兵が小学校卒業の者を採用し、期間をかけて訓練する制度であったので、それと同じでは間に合わないし、海軍が大巾に採用していた甲種予科練の向こうを張って、少し学力の上の者を採り、すぐ実施訓練をほどこすという目的も含まれていた。

そして、十九年二月中旬に、朝鮮や台湾、満州もふくめて、全国各地で算数と国語の簡単な学力検査と、身体検査を実施し、船舶兵については約四千人を採用と決定した。

このうち、約千九百人が第一期として入隊通知を受け、四月十日に香川県豊浜町の富士紡績の工場跡で、「暁二九四〇部隊於保部隊」という新しい看板を掲げた兵舎に入隊した。

その後、この隊名は「船舶特別幹部候補生隊」となったが、予備役将校を養成する船舶幹候隊が、この豊浜の兵舎に移って来たので、六月末に同県の小豆郡渕崎村(現在は土庄町)に移った。

この小豆島の兵舎は、東洋紡の工場を改造したもので、内部はまだでき上がっていなかったが、隊員は自分たちだけの兵舎になった気安さと、日曜日ごとに外出が許されるようになったことで、活気のある生活を送っていた。

このころ、それぞれの念頭にあったのは、間もなく終了する特幹隊のあと、どこの部隊に回されるかという期待と不安、そして終了式のあとに休暇があるという噂の真偽などであった。

したがって、船舶の首脳部内で海上挺進隊の構想が進められており、自分たちがその隊員に予定されていることなど知る由もなかった。

22

22

ところで、船舶兵の特幹は、昭和十九年に一期と二期、翌二十年に三期と四期が、五ヵ月おきに入隊した。

このうち、二期から四期までの名簿は、敗戦時に出された焼却命令にもかかわらず、当時、特幹隊の副官であった中川中尉の努力により、ひそかに保存されていたので、全員の氏名と正確な数もわかっている。

しかし、一期については、船舶司令部と教育を担当する船舶練習部が広島の宇品にあり、ここが罹災したためか、船舶特幹としてのものはなく、また陸軍省から厚生省に引き継がれた各種の名簿の中にもないので、全員についての正確な数はわからない。

だが、特幹隊では教育中隊が六、各中隊は十の教育班に分かれ、一班は三十一、二名の編成であったので、総計千九百名前後と計算される。

この特幹一期は、大正十三年生まれが四割、十四年生まれの者が半数ほどを占めていた。

これは、前年の昭和十八年に徴兵年齢の繰り下げが決定され、この年から実施になるので、これらの年に生まれた者がそれに該当することになっていた。したがって、一般の兵として入隊するよりは、いろんな点で有利だし、少しは楽だろうということでこうなったと思われる。

採る側でもそれを考慮したのか、昭和生まれの者はきわめて少なかった。それでも最年少は昭和四年二月生まれ、満年齢では十五歳というのが、海上挺進隊の留守名簿には四人記載されている。

こうした年少者もいたためか、この船舶特幹を「少年船舶兵」として、いわゆる少年兵のように書かれたりすることがある。これが年少の船舶兵というのなら誤りではない

23

23

が、特幹は入隊の日に座金つきの一等兵となり、呼び方も候補生で、一年半で下士官に即成されるものなので、少年飛行兵や少年戦車兵のように年期をかけるものとは違うのである。

またこの年に、似たような制度として「特甲幹」が新設された。これは高等学校や専門学校に三ヵ月以上在学した者を、将校要員として即成教育するものであった。

ついでながら、特幹の一期には、朝鮮や台湾の出身者も合計三十名ほど入隊していた。彼らは厳選された者だけとみえて、いずれも他に優る成績であった。

ある話によれぱ、船舶司令部の幹部たちは、海上挺進戦隊をつくるについて、最初からこの特幹を隊員にすることに予定していたということである。

これは、一時に千数百の数を確保できる組織は他になかったし、逆の見方からいえば、特幹という約二千名近い者がいるので、この戦法を採用しても人的には問題はない、という考えでいたものとも思われる。

また船舶特幹については、もともとこうした特攻要員を予定して採用されたものだ、という話をする者もある。しかし、時機の点を考えると、二期以後の者にはそうもいえるが、一期については、前に書いた入隊と○レの採用時を考えれば、そうではないことは明らかである。

入隊前はもちろん、入隊後も七月末になるまで、こうした隊がつくられ、自分たちがその隊員にされるとは予想もできず、もっぱら一般の船舶部隊の下士官になるために、教育と訓練に励んでいたのである。

特幹を海上挺進戦隊に編成するにあたっては、船舶司令部では、もともと志願で軍隊に来たものであるから、あらためて個別に志望の有無を確かめる必要はないとみていたものと思われる。これは、約三十名の教育班を、そのまま戦隊の一つの中隊に編成するという機械的措置をとったことでもわかる。だから、戦隊員となった者の全員が、この新しい隊が特攻であることを知って、積極的に志望する者だけではなかったことは明らかである。

しかし、もはや個人の意思を重視するような情況ではなく、ぞくぞくと隊がつくられたのである。

船舶特幹の募集要綱などによれぱ、この教育隊で六ヵ月間、一般の軍事教練と船舶についての基礎訓練を受け、終了後は各地の部隊に配属される予定になっていたのだが、

24

24

八月早々に、緊張とあわただしい雰囲気の中で、大部分の者が小豆島の兵舎内で仮編成された挺進戦隊の隊員になったのであった。

隊員の中には、すぐにも戦地に行けると勇み立つ者、または編成から除かれて残念がる者もある反面、こうしたことは予想外だったと、内心は動揺している者もあった。そうした多様な感清が入りまじる中で、面会も手紙も一切禁止された隊内は、悲壮感と緊張感で充満していた。

こうした隊がつくられ、特別訓練が実施されるようになると、もう一般部隊の下士官となるための基礎教育という特幹隊本来の目的は消えてしまった。

したがって、特幹隊では六ヵ月の教育期間を短縮し、八月二十五日に、船舶司令官と練習部長が小豆島に来て、終了式を挙行し、全員が上等兵の階級になった。

- (引用者注)四月十日から4ヶ月半に短縮

再びは還らず

小豆島の土庄(とのしょう)港を出て、しぱらく西に行くと、やや大きい豊島という島があり、ここが挺進戦隊のはじめの訓練場になった。

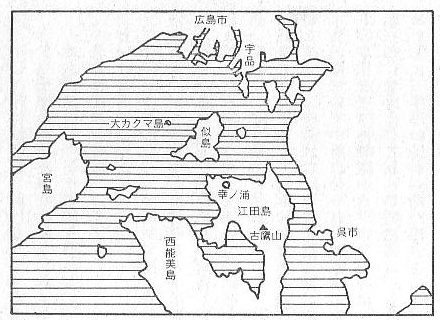

最初は、船舶司令部づきの斎藤義雄少佐が、○レ艇の訓練の実施を命じられて、十八人の将校とともに広島湾内の大カクマ島で宿営し、○レの試作艇の操作と教育方法の考案にあたっていた。

しかし、広島湾では民間船の出入りも多く、訓練に支障を生じ、秘密も守れないので、小豆島にいる船舶特幹を隊員として戦隊を編成するのであれば、その近くの方が都合がよいということで、この豊島の西南側の砂浜に訓練場が設けられることになった。

こうして急設された訓練基地のため、砂浜にテソトを張っただけで、風呂も便所の設備もなく、飲み水も小豆島から運ぷ不便さであった。

またこの海域は、潮の干満の差が大きくて流れも早く、豊島の北側は風向と海流が逆になり、いわゆる三角波がたつ場所であるため、冠水でエソジソに故障を起こし、遠方まで漂流する事故などもたびたび発生した。

しかし、この悪条件の中でも、急変が予想される戦局に間に合わせるため、ガソリンエンジンの操作(特幹隊ではもっぱらジーゼルエンジンの大発の訓練であった)と、星

25

25

を頼りの夜間航行、そして、全速で目標船に直進して急転回する訓練が、昼夜をわかたず行なわれた。

ここでは、八月中旬から四コ戦隊ほどが三日間訓練し、つぎの戦隊と交替して小豆島の兵舎に帰り、三日間休養するとまたここに来て訓練するという日程がくりかえされ、ほぽ三回ずつ実施されていた。

やがて八月二十五日、特幹隊の教育課程の終了式が行なわれた。その夜、隊内では各区隊別に祝宴が張られ、この時節によくこれだけ集めたと思われるほど、酒と食べ物が用意されていた。これは、所期の目的が変更され、挺進隊に編成された特幹たちに対する、せめてもの心尽くしであったのだろう。

隊員は未成年者が多かったので、人前での酒は初めてという者もいたが、一時でも重苦しさを忘れようと、無理にも飲み、声がつづく限り歌を唱い、騒ぎまわっていた。また、教育隊であるため、この日まで厳禁されていたたぱこも許された。

夜が明けると、また現実の重苦しさにもどったが、隊員にとって朗報は、墓参のための帰郷休暇が与えられたことであった。まだ○レの訓練に入っていない者が、八月の末までの期限で先に営門を出て行った。そして訓練中であった者は、それが終わった月末から九月三日までの期限であった。

出発にあたって、当然ながら隊のことは絶対口外せぬこと、指定の集合日時に絶対遅れぬことを厳重に言い渡された隊員は、営門を出ても、自分が特殊部隊の隊員だということを、つねに身近に感じさせられていた。

家郷に帰りついても、隊員の方は、もちろん特別な隊に

26

26

入れられ、これが最後になるとは口に出せず、心のうちで別れを告げることになった。

一方、親兄弟の方では、このわずかな時間の隊員の態度の中にふくまれているものを、気がつかないで見送ったものもいただろうし、この時期に休暇で帰ったことに、おそらくは近く戦場に送られることになり、顔を見るのはこれが最後、と感じとったものもいたと思われる。

だが、五日間という限られた日限の休暇は、一方では非情の結果を生んだ。

北海道、台湾、朝鮮や、内地でも東北の奥地や離島からの出身者などは、五日間の日限では家に帰れなかった。このため親戚を訪れたり、仲問の家に泊めてもらうなどしかできず、家族に会う機会もないままに終わってしまった者もいたのである。

こうして、五日間の旅が終わると、多くの者は諸々の思いがふっきれた顔で、集結地に指定されていた広島市の宇品に集まった。中には、先祖伝来の刀をもらって来た者もいた。

そこから海軍兵学校で知られている江田島に向かい、その北の端にある幸ノ浦という村落に、受け入れ基地として新設された第十教育隊(通称、松山部隊、隊長は松山作二中佐)に移された。

ここでは、すでに豊島で訓練を終わっていた戦隊は、南方用の諸装具が支給され、また万一の場合の自決用である拳銃と騎兵用の軍刀も渡され、いっそう緊迫感と悲壮感を抱かせた。

このとき、軍楽隊が島に来て、船舶練習部でつくった船舶特幹隊歌の指導が行なわれた。

その一番の歌詞は、

27

27

不壊(え)神州に妖雲の かげりて暗き時ぞ今

父祖伝来の血はたぎり 挙りて参ず小豆島

ああ純忠の香に匂う 清き誠の若桜

我らは船舶特幹隊

父祖伝来の血はたぎり 挙りて参ず小豆島

ああ純忠の香に匂う 清き誠の若桜

我らは船舶特幹隊

というものであった。

この時点の戦局を、"かげりて暗き時ぞ今"と表わしていたように、もはや生きて帰ることは考えられなくなっていた。またその曲も、唱いにくい重苦しい響きがあった。

みなこれから向かう前途を想い、悲壮感が身をかけ抜ける思いで、この歌を唱った。

最後の行事として、出航に先立ち、船舶司令官の佐伯中将を迎えて、各隊別に出陣式と記念撮影が行なわれた。

各戦隊はいくつかに分かれ、乗船者の数だけ舟艇を受領し、準備のできた戦隊から、運命を共にする舟艇を積んだ輸送船に乗った。これらの輸送船は、九月十日ごろをはじめとして、宇品の沖から関門海峡をへて、南の海上へと出て行った。

訓練が未了の隊は、この近くの海で舟艇訓練を受け、数日の後に出航して行った。

この出航の直前、隊員には陸軍曹長の階級章がわたされた。これは、戦死と同時に二階級上げて少尉にするための予備的な措置であったが、後に下士官ならすぐ少尉に特進させるという"特攻進級"の扱いがはっきりしたため、隊員は十一月十日付で陸軍伍長になった。

なお、各戦隊には特幹のほか、曹長や軍曹などの下士官が三、四名入っていた。これらの者は、通常は戦隊の庶務や経理などの事務を担当していたが、留守名簿に記載されているところによれぱ、特幹の隊員に事故があったときの出撃補充要員として予定されていたものであった。

八月上旬に小豆島で戦隊の編成が行なわれ、舟艇訓練にかかっていたころ、一方では、この舟艇の整傭や秘匿の設備、通信や炊事、医療などの仕事と、出撃の際に舟艇を泛水する作業にあたる隊が、ぞくぞくと各地で編成されていた。

この隊は、「海上挺進基地大隊」という名称であった。ときには「海上挺進戦隊」と混同され、この隊も特攻隊であったかのように書かれたりするが、こちらは舟艇に乗るものではなく、したがって特攻隊ではない。

基地大隊も、戦隊に合わせて第一から第三十までつくら

28

28

れることになり、要員が各地の部隊に召集された。

その編成は、第一から第十までは字品で、他は東北から九州までの各地でつくられた。東京で第十一大隊、甲府で第十二大隊、佐倉で第十三大隊、仙台で第十四大隊、新発田で第十五大隊、会津若松で第十六大隊、水戸で第十七大隊、金沢で第十八大隊、秋田で第十九大隊、盛岡で第二十大隊、名古屋で第二十一と第二十二大隊、高槻で第二十三大隊、堺で第二十四大隊、京都で第二十五大隊、姫路で第二十六大隊と二十七大隊、善通寺で第二十八大隊、久留米で第二十九と第三十大隊が、それぞれ編成地に近い地域から、未教育の補充兵と予備役の下士官、将校を召集してつ

くられた。

くられた。

基地大隊の隊長は、独立部隊の指揮官であるため、下士官から少尉候補者の試験を通ったあと各種学生として陸士を出て将校になった者、または幹候出身の将校で志願して現役にある者で、いずれも現役の少佐か近く進級する予定になっている大尉が任命された。

この大隊は、本部、医務室、経理班、通信小隊と、戦隊の編成に合わせた三つの勤務中隊、艇の整傭にあたる整傭中隊などからなっていて、人員は一定ではないが九百から千人ほどであった。

またこの大隊は、舟艇について戦隊に協力するほか、配備された地区の警備にあたり、また陸上戦闘をする守備隊としての任務もあったので、重機関銃四、軽機関銃十二、重擲弾筒十六などの兵器をもち、中には大隊砲をもつ隊もあった。

基地大隊を編成するために、総兵力約三万に達する全国的な大規模の召集動員が行なわれた。

そして、戦隊員よりさきに現地に到着して、戦隊の受け入れ施設や、舟艇を秘匿する壕を準備するため、八月中旬をはじめとして、宇品、門司、名古屋港などから、ぞくぞくと出航した。

このうち整備中隊は、舟艇を積んだ輸送船に乗る都合もあって、戦隊といっしょに行動したことから、本隊から遅れて出航したものもあった。

昭和十九年も十一月以降になると、九州近海にもアメリカの潜水艦が現われるようになり、南方への海上輸送が困難になった清況からみて、陸軍部隊で外地に送り出された最後のものではなかったかと思われる。

なお、海上挺進攻撃は、前記のように、多数の艇を同時

29

29

に出撃させる必要から、いくつかの戦隊と基地大隊が、近接した地域に配置されることになった。

この近接する数個の隊を統轄する機関として、四十人ほどの海上挺進基地本部が、第一から第五まで設けられ、本部長には中佐または古参の少佐が任命されていた。

30

30