『見習い君主の混沌戦線』第6回結果報告(前編)

移動式魔境と思しき「ドクロの飛空船」を探すべく、従騎士達は再び飛空船「ルルーシュ」(下図)に乗ってカルタキアの近海の空へと出航することになった。

そんな彼等を率いるのは、前回同様、金剛不壊の

ウェーリー・フリード

である。既に飛空船の構造を把握済みの船員達は、テキパキと出航に向けての作業に務める。

「帆を張れ! 総員持ち場につけぇ!」

「風向きよし。進路クリアー」

「微速前進! 徐々に速度をあげ離水せよ!」

前回同様、そんな指示が船員間で飛び交う中、風を受けつつ港から海上へと速度を上げて航行しつつあるルルーシュの甲板で、前回は参加していなかった新たな操舵士が声を上げた。

「速度オッケー! 本船、上昇するよ!」

操舵輪を握りながらそう叫んだのは、潮流戦線の

ミョニム・ネクサス

である。前回、他の仲間達と共に秘密基地の魔境の浄化を完了した彼女は、今度は飛空船の操縦に興味を持ち、操船経験の無い身でありながらも、あえて自ら操舵士として名乗りを上げたのである。

(なにごとも経験ってね!うん!)

もともと好奇心旺盛な彼女は、この未知の異界文明にも強い関心を抱き、前回から参加していた従騎士や投影体達から話を聞き、積極的に操舵術を習得した結果、彼女の操舵術によって、ルルーシュは見事に離水に成功する。その傍らでは、継続参加組である金剛不壊の

スーノ・ヴァレンスエラ

が、彼女を補佐しつつ横から助言していた。

「よし! 離水にさえ成功すれば、この後の航行の手順は、少々帆の数が多いだけで、海の上を走らせるのと基本は変わらない。操舵輪は任せたぞ」

「了解! 主帆の方はよろしくね」

二人がそんな会話を交わしている近くでは、第六投石船団の

リズ・ウェントス

が感嘆の声を上げていた。

「おぉー、飛んどる。ホンマに船が空飛んどるやん!」

彼女もまた、今回から新たに乗員に加わった従騎士の一人である。彼女は以前から(所属は異なるが)スーノとは親しく、今回の任務に参加したことにも、少なからずスーノの存在が関わっている。というのも、少し前からスーノが(彼と深い縁があると思しきエーギルとの間で「何か」があって以来)やや不穏な気配を漂わせていたため、彼のことが心配に思えていたらしい(それが純粋な「心配」だけなのかどうかは不明だが)。

そして、スーノは(上述のミョニムも含めて)今回から乗船した面々に対して、この船の扱い方などについての指導に当たっていたのだが、リズに関しては、彼女がこの任務に参加する契機において自分が関わっていることまでは自覚していたため、彼女に対してはより一層、繊細に気を配っていた。

「……リズ、哨戒は任せた。何かあったら僕に知らせろ。すぐ動けるようにしておく」

「うん、任せといて。ここは空やから、前後左右だけやのうて、ちゃんと『上下』にも気をつけとくわ」

「飛空船は初めてだが、船の上の戦いには慣れてる。海賊として、ひと暴れさせてもらうぜ!」

以前よりも更に精悍さが増した顔つきの彼女に対して、乗っ取り事件の時に彼女と戦った投影体達(ナリーニ達)は、頼もしさと同時に本能的な恐怖を覚える中、彼女はウェーリーに問いかける。

「敵の空賊船の白兵戦力がどれくらいなのか、目算はついているのか、船長?」

「いや、残念ながら前回はそこまで接敵は出来なかった。だからこそ、今回はそのための下準備として、空賊船の前に別の相手と戦ってもらうことになる」

「別の相手?」

「巨大イカだよ」

そんな二人の会話を聞きながら、前回の巨大イカ戦で(本人としては)納得のいく戦果が上げられなかったヴァーミリオン騎士団の

ティカ・シャンテリフ

も、今度こそ任務を果たそうと意気込んでいた。

「次は、絶対に倒してみせます!」

長剣を握り締めながら、ティカにしては珍しく、闘志を露わにしていたが、そんな彼に対して、ウェーリーは淡々と意図を伝える。

「あ、いや、今回は倒してほしい訳じゃないんだ」

彼はそう言って、甲板に用意された巨大な「網」を指差しつつ、ティカ達に対して今回の作戦の手順を一通り説明する。

「……そんなこと、本当に出来るんですか?」

「まぁ、駄目だったら、その時はその時で、また次の手を考えよう」

ウェーリーは飄々とした笑顔を浮かべながら、彼等にそう告げた。

******

前回の調査時以降にカルタキア近海を航行していた船の乗員達からの証言によると、魔境化海域(空域)自体は微妙に移動しているものの、そこまで遠く離れた地域の海にまでは及ばず、一度魔境化した海域がしばらくすると元に戻り、そしてまたしばらくすると魔境化する、という状態が続いているらしい。

このことから察するに、おそらく中核となっているドクロの飛空船は周期的に(?)同じ区域を巡回しているのだろう。彼等の目的が何なのかは分からないが(そもそも彼等が現状をどこまで把握しているのかも不明だが)、出現区域が絞れるのは、探索者側としては好都合である。前回の状況と目撃情報から割り出した予想に基づいて航行を続けていく中、あえて(視野を狭めないように)遠眼鏡を使わずに多方面の哨戒を続けていたリズが、下方に視線を向けつつ呟いた。

「……海の色が変わってきたみたいやな」

もともと船団員ということもあり、リズは僅かな海の変化にも気付きやすい。彼女の近くにいたアイリエッタもまた、同様に異変を感じ取っていた。

「この潮の匂い……、明らかに『この辺りの海』の匂いじゃないぜ」

システィナの海賊団に身を置く彼女も、当然、その辺りの機微には敏感である。一見すると何も変わらぬ海域のように見えても、彼女達の感覚はごまかせない。そして、前回から引き続いて参加している面々も、なんとなくその空気は感じ取っていたようで、自然と彼等の表情が引き締まっていく中、操舵輪を握るミョニムがスーノに問いかける。

「つまり、もう魔境に入ってるってこと?」

「あぁ。前回も、気付いた時には魔境の領域に入っていた。あの時は、魔境に入る前と比べてそこまで大きく風の動きが変わることもなく、航行に支障は無かったが、魔境である以上、何が起きるかは分からない。慎重に操舵を続けてくれ」

「分かった。気をつけるよ。リズ、周囲の様子はどう?」

ミョニムのその問いかけに対して、リズは遠眼鏡の角度を上に上げつつ、辺りの空域を一通り見渡す。

「右舷、異常なーし、左舷は……、ん? 8時の方向に何か見えるわー。確認してもらってもええかー?」

リズがそう告げたのに対し、投影体(元乗っ取り犯)のナリーニが遠眼鏡を用いてその方角を確認しつつ、手元に持っている紙束の資料と照合する。

「あれは、巨大イカですね。ただ……」

「ただ?」

「……『今回の作戦に必要なイカ』ではないです」

「あー、そういうことか……」

少し落胆した声でリズは答える。ウェーリーは今回、とある作戦のために巨大イカを捕獲しようと考えていた。正直、その作戦を聞いた時、大半の船員は「正気か?」と耳を疑ったが、ウェーリーは独自にカルタキアの書庫で発見した「異界の巨大イカ」に関する文献を元に、彼等の生態を研究した上で、相応の根拠に基づいた上での提案であることを説明すると、皆は半信半疑ながらも、彼の提案に賭けてみることにしたのである。

「なかなか、そう都合よくは見つからんもんやなぁ……」

リズはそう呟きつつ、頭上の太陽を見上げる。魔境の中である以上、今の彼女の目に映っている太陽が「この世界の太陽」なのか「異界の太陽」なのかは、分からないが、その日照自体はいつもと変わらぬ心地良い光であった。

「ん……? ちょいまち。そこにも何かおらへん?」

彼女の視界に輝く太陽に、何かの影が重なって見える。さすがに太陽を遠眼鏡で覗き込んでもらう訳にもいかないため、眩しさを堪えながら凝視すると、そのシルエットは、先刻発見した巨大イカに酷似しているように見えた。

リズのその様子から(彼女のことを気にかけていた)スーノもその存在に気付いて、彼女に問いかける。

「『どっち』だと思う?」

「分からへんけど……、でも、確かめてみる価値はあるんとちゃう?」

「そうだな……、船長!」

スーノがウェーリーに対してそう声をかけると、ウェーリーは頷いた上で、ミョニムに向かって叫ぶ。

「雷精弁を開いてくれ! 船体を上昇させる!」

雷精弁とは、飛空船の中核を為す飛空石に込められたエレメント(雷精)の力を制御する装置であり、操舵輪と共に操舵士が管理している。

「えーっと……、これくらい?」

ミョニムが慎重にその弁を開いていくと、少しずつルルーシュの船体が浮上していく。そして、その巨大イカ(推定)の姿がはっきりと見え始めたところで、ナリーニが手元の資料を確認しつつ、目を凝らしながら口を開く。

「あの大きさと形状からして、おそらく『当たり』かと」

彼がそう告げると、船員達は用意していた巨大な網に手をかける。一方、巨大イカの方も近付く船の存在に気付いたようで、明らかに敵対的な姿勢で近付いてきた。

「よっしゃ! 出番だな!」

アイリエッタがそう言って大斧を担いで迎え撃つ姿勢を見せると、前回デビルフィッシュミサイルを相手に戦っているティカとスーノもまたそれぞれに剣を構えつつ、彼女に対してそれぞれに助言する。

「触手には気をつけて下さい!」

「今回は倒すことが目的じゃない。船への被害を防ぐことを最優先に頼む!」

「おう! 任せな!」

彼等がそんな声を交わす中、後方ではナリーニの指示の下で、何人かの(元乗っ取り犯達を中心とする)船員達が飛空騎士用の小型飛空石付きグライダーを身に着け、そして巨大網を手にしようとするが、彼等が飛び上がるよりも先に、巨大イカの触手が彼等に襲いかかろうとする。

「させねぇよ!」

アイリエッタは一瞬早く大斧を真横に薙ぎ払い、船員達へと迫ろうとしていた巨大イカの触手を牽制する。一方で、ティカとスーノは彼女の大斧の射程から離れるように左右に展開し、船に直接絡みつこうとする触手に対して斬りかかる。二人共、前回の戦いで巨大イカの動きはある程度見切っていたため、自身が絡め取られないように気をつけながら、着実に触手を引き剥がしていく。

その間に船員達は巨大網を手に準備を整え、そして一部の船員達が巨大網を手に異界のグライダーを用いて空に飛び上がると、そのまま巨大イカの頭上を飛び越えて反対側まで回り込み、そのまま一回転する形で巨大イカを網に捕らえることに成功する。巨大イカはその状態でもなお暴れていたが、上下から網をキツく引っ張り上げることで、完全に動きを封じる。

(これが異界の飛行器具か……。これを使えるようになれば……)

従騎士の中の誰かが、鮮やかに空を舞う船員達を見ながらそんな想いを抱く中、ウェーリーはゆっくりと巨大イカに近付いていく。

「ありがとう。ここから先は、私の仕事だね」

彼は異界魔書の翻訳本を手に、巨大イカに向かって(彼の上司であるラマンが使いそうなハルーシア訛りの言葉遣いで)話しかける。

「さて。手荒な真似をして、すまなかった。少しばかり、私達の手助けをしてくれないかな? お嬢さん」

その言葉はおそらく巨大イカには通じてはいないだろう。だが、ウェーリーはここから真剣な表情で、手元の書物を参考に、この巨大イカとの意思疎通を図ろうと試みるのであった。

******

そこから幾許かの時をかけて、ウェーリーはその巨大イカを飼い慣らすことに成功した。もともと、前回のドクロの飛空船が「デビルフィッシュミサイル」として使用していたことからも分かる通り、このプラネテースにおける巨大飛行イカは、人間の手で飼い慣らしやすい生き物である。ただ、デビルフィシュミサイルとして活用するには専用の発射台と爆薬が必要であり、少なくとも前者は今のルルーシュには搭載されていない。

にもかかわらず、ウェーリーがこの巨大イカの捕縛と調教にこだわったのは、誰も想定しなかった(ナリーニ達が知る限り、現地においても誰も用いたことがないような)全く別の「奇策」を考案していたからである。ルルーシュに結び付けられる形で、ウェーリーが「セニョリータ」と呼ぶその巨大イカは従順に飛行を続けていた。

彼の計略が果たして目算通りに機能するのか、誰もが不安に思う中、やがて哨戒役のリズの視界に、不気味な雰囲気を漂わせた飛空船(下図)の姿が映る。

「アレやないか!?」

彼女がそう叫ぶと、他の者達も同じ方向を注視する。そして、前回から参加していた面々は、すぐにそれが「ドクロの飛空船」であると確信する。幸いにも、今回は背面に近い角度、しかも高度的に見てもルルーシュの方が上方に陣取る形での遭遇であった。

「このまま、なるべく今の角度を維持しつつ、一気に距離を詰めよう」

「了解。なんとか回り込まれないように、やってみるよ」

ミョニムがそう答えた通り、ルルーシュは相手の動きに合わせながら少しずつ弧を描くように距離を詰めていく。それに対して、ドクロの飛空船が旋回しながらルルーシュに対して側面を向けた角度へと切り替わったところで、再びデビルフィシュミサイル(爆弾を括り付けられた飛行巨大イカ)を放とうとしているのが確認される。

「今だ。『セニョリータ』を放て!」

ウェーリーがそう命じると、船員は「セニョリータ」を「敵船と自船を繋ぐ斜線上」に来るように誘導する。そこへ、予想通りに敵船から発射された巨大イカが飛び込んで来た。

(さぁ、どうだ? 必要な条件は満たしている筈……)

緊迫した表情でウェーリーが見つめる中、飛来した「爆弾を抱えた巨大イカ」は、セニョリータを前にして唐突に減速し、そして触手をセニョリータに向けて絡ませ始める。

「成功だ!今のうちに爆弾を切り離せ!」

ウェーリーの声に応じて、グライダーに乗った船員達が二匹の巨大イカが絡み合う空域へと飛び込み、そして前回のスーノと同様に爆弾を切り離して持ち帰る。そして彼等の目の前では、巨大イカ達がそのまま「まぐわい」を続けていた。

「おそらく、今のこの光景は敵船にも見えている筈。これを目の当たりにすれば、もう同じことは出来ない」

プラネテースの文献によれば、デビルフィッシュミサイルとして使用される飛行巨大イカは基本的に牡である。だからこそ、その牡を懐柔するために、牝の巨大イカを用意する。単純にして荒唐無稽な策だが、飛行巨大イカの生態に関する文献を読み漁ったウェーリーは、牝の巨大イカを捕らえた後の調教の過程で、牡を発情させるための条件を満たすような様々な仕掛けを施し、そして見事に成功させたのである。

「このまま一気に敵船との距離を詰める! セニョリータ達と共に、全速前進!」

彼の声に応じて、船員達は交尾中の巨大イカ達を敵船からの砲撃を防ぐための防壁としてルルーシュの船首に結びつけた上で、そのままドクロの飛空船に向かって前進する。そして目算どおりに、敵の標準砲の射程内に入ったところで敵船からは砲弾が打ち込まれるが、その砲撃を受けて(まぐわいを邪魔された)巨大イカ達はドクロの飛空船に対して敵意を向ける。その様子を確認した船員があえて縄を解くと、二体の巨大イカは敵船に向かって突撃していき、彼等をそのまま盾にする形でルルーシュは更に敵船との距離を縮めていく。

「見えました! 敵船の指揮を採っているのは、やはり空賊・黒髭、エンリケ・エスカルバオレッハスです!」

ナリーニが遠眼鏡で確認した先を指差すと、そこには確かに黒髭を生やした黒い丸眼鏡の男がいた(下図)。リズがその男に視線を向けると、さすがに肉眼ではその顔付きまでは確認出来ないが、確かに全体の指揮を採っているように見える。ただ、その男の周囲からは、特に強い混沌の気配は感じ取れなかった。

|

+

|

黒髭 |

(出典;『トレイダーズ! プレイヤーブック』P.52)

|

(あの男やない……、どこか別のところに混沌核が……)

彼女がドクロの飛空船全体の様子を確認する中、ルルーシュの速射砲の射程内にも入るが、ルルーシュ側からも巨大イカが邪魔で敵船を上手く狙えない。だが、それもウェーリーの中では想定の範囲内だった。彼は前回入手した「巨大イカに括り付けられていた爆弾の入った箱」(おそらく先刻入手したものと同型)を敵船に投げ込むために(デビルフィッシュミサイルの発射砲の代わりに)カタパルトを甲板に設置させていたのである。

「リズ君、この位置なら、敵船を狙えると思うか?」

「大丈夫。いける筈や」

ウェーリーからの問いかけに対して、日頃からカタパルトを扱う投石船団の一員であるリズがそう答えると、彼は船員に命じて敵船に向かって「爆弾が入った箱」を発射させる。カタパルトから弧を描くように巨大イカの頭上を超えてて敵船へと着弾したその箱は、激しい爆音を爆風を撒き散らすが、想定していた程の深い損傷を与えたようには見えなかった。

(どうやら、あの船の装甲はかなり頑丈らしいな。これほどの爆弾を使ってもこの程度の傷ということは、遠距離からの砲撃で船ごと沈める、というのは難しそうだ……)

彼がそんな思考を巡らせているところで、リズが叫ぶ。

「敵船の側面から、誰か飛んで来るで!」

それは、黒髭団の中の飛空騎士部隊であった。彼等はグライダーを駆使して、ハルバードのような長柄の武器を手にしながらルルーシュへと迫り来る。その姿を確認した瞬間、今度はナリーニが叫んだ。

「黒髭団の飛空騎士の実力は一線級です。気をつけて下さい!」

つまり、まだグライダーの扱いに不慣れな(従騎士ですらない)一般船員達では、空中戦では歯が立たない、ということである。

「ようやく白兵戦か! 来やがれ!」

アイリエッタは、最初に飛び込んできた飛空騎士を迎撃しようと大斧を振り上げる。間合いはほぼ互角。飛び込んでくる飛空騎士の方が勢いがある分、優位かと思われたが、アイリエッタは両足でしっかりと甲板を踏みしめた上で、相手の突進力をあっさりと受け止めつつ、そのまま一気に弾き返すと、飛空騎士は後方の空域へと吹き飛ばされる。更に続けて他の騎士達も彼女に向かって斬りかかるが、アイリエッタは難なく真正面から次々と受けて立つ。

「どうした? 大したことねぇな! 飛空騎士さん達よぉ!」

余裕の表情で次々と撃退していくアイリエッタの傍らで、間合い的には不利と思われるティカも長剣を手に善戦していた。

(相手の懐まで踏み込んでとどめを刺すのは難しいけど、飛び込んでくる敵から味方を守るだけなら、得物の長さはそこまで苦にならない。空を飛んでるとは言っても、あの不規則な動きの巨大イカよりは、よっぽど相手の動きも予想しやすい……)

あくまでも今回の目的は調査である以上、ティカは堅実に味方と船を守ることに重点を置いた迎撃に専念した結果、未知の存在である異界の飛空戦術にも翻弄されずに、落ち着いて敵の動きを見極めながらの横線を続ける。

一方で、軽装なスーノは双剣を構えながら、遊撃兵のように甲板上の諸々を利用して跳び回ることで飛空騎士との間の高低差を補いつつ、積極的に斬りかかっていた。そんな彼の様子をリズは心配そうに見つめつつ、あくまでも自身は哨戒役として、戦場全体の把握に努める。

(みんななら大丈夫。ウチはウチの役割をきちんとこなすんや)

改めて自分にそう言い聞かせつつ、彼女はルルーシュ全体を見渡すと、飛空兵達が戦っているその影に紛れて、一体の「謎の生物」が飛空石のある方面に向かって取り付こうとしているのを発見する。

(あれは……、クラゲ?)

この世界には、飛行巨大イカの他にも、巨大オウム貝や巨大クラゲなど、様々な特殊な飛行生物が存在する、という話はリズも事前にナリーニ達から聞いていた。そして、巨大飛空クラゲには「飛空石の内部に込められた雷精」を奪おうとする性質があり、雷精を奪われた飛空船は浮力を失って落下してしまうため、その性質を利用した生体兵器「クラゲ機雷」として用いる者達もいるらしい。

「クラゲや! 誰か! 飛空石を守って!」

リズのその声に真っ先に反応したのはスーノであった(それはおそらく、彼もまたリズの様子を気にかけていたからであろう)。彼は即座に飛空石の元へと駆け出し、飛空石に絡みつこうとしていたクラゲに向かって斬りかかる。だが、彼の双剣がクラゲの身体に触れた瞬間、彼の身体に電流が走る。

「な……!?」

ナリーニからの説明の中では、クラゲ機雷として用いられる巨大クラゲが帯電種だという話は出ていなかった。黒髭団のクラゲ機雷が特殊なのか、それとも混沌の作用で特殊な力が宿ったのかは分からないが、いずれにしても全身に強烈な電撃を浴びたスーノは、その場で意識を失って倒れてしまう。

「スーノ!?」

リズの悲鳴が響き渡る中、アイリエッタとティカが彼に代わって巨大クラゲに斬りかかろうとするが、その動きをウェーリーが制する。

「金属武器は駄目だ! 速射砲を!」

その声に応じて船員の一人が巨大クラゲに対して砲撃すると、その一撃であっさりと巨大クラゲは消滅する。我を忘れたリズが慌ててスーノに駆け寄る中、船首の近くで舵を取っていたミョニムが、間近に迫った敵船の船首に形作られたドクロの彫刻の口の部分を指しながら叫ぶ。

「あの辺りから、強い混沌の気配がするよ!」

彼女のその声を聞いたウェーリーが即座に視線を向ける。この時点で、ルルーシュは敵船の側面に対峙しており、ドクロの彫刻は「横」から見える状態になっていたのだが、その開かれた口の奥に微かに見える「主砲」から、以前に未来都市の魔境で雷獣シュガールを見た時と同じような禍々しい力を感じ取る。

「そうか、あの『主砲』が魔境の中核だったのか……」

今のルルーシュはその主砲の射角外であるが、その射程はルルーシュの速射砲よりも遥かに長い以上、正面から砲撃でそれを破壊するのはほぼ不可能である。かといって、側面から壊そうとしても、その砲身の大半はドクロの彫刻の内側に隠れているため、狙いにくい。そして、ドクロの彫刻自体、近くでみる限り、かなり硬度の高そうな素材で出来ているように見える。

(こうなると、やはり、船に乗り込んで内側から壊しに行くしかないな……)

ウェーリーはそこまで判断したところで、全体に対して告げる。

「我々の任務は達成した! 撤退だ!」

その声に応じてミョニムは舵取りを変更し、そしてティカとアイリエッタが飛空騎士達を牽制しつつ、ルルーシュはドクロの飛空船から離れていき、そして黒髭達もまたルルーシュを追おうとはしなかったため、あっさりとルルーシュは「魔境」の領域外への離脱に成功する。

「敵の砲弾の射程も、飛空騎士の数も、概ね把握出来た。あの黒髭の男の実力はまだ未知数だし、まだ他にも何か秘密兵器を搭載している可能性はあるけど、ここから先は、直接敵船に踏み込んでみないと分からない。調査隊としての仕事は、これで完了したと言って良いだろう。みんな、よくやってくれた」

ウェーリーがそう言って仲間達をねぎらう中、スーノは(命に別状はなかったものの)陸に着くまで目を覚ますことはなく、リズは心配そうな様子で彼の看病を続けていた。

☆合計達成値:142(67[加算分]+75[今回分])/120

→次回「魔境浄化クエスト(BH)」発生確定、その達成値に11点加算

「裏、か……」

「今はエミリアと同行しない方が良い、ということですね」

彼のその言葉に、何らかの感情が籠もっていたのかどうかは分からない。彼はひとまずコインをポケットにしまった上で、今度は一つのサイコロを取り出す。彼は表情を変えないままテーブルの上でそれを転がすと、最終的にそのサイコロは、二つの黒丸が彫られた面を表にした状態で静止した。

「では、この後、二番目に遭遇した任務依頼に対して、私は『興味を覚える』ことにしましょう」

誰にも理解出来ない、そんな謎の独り言を呟きながら、アイザックはその部屋を後にした。

******

カルタキア西部の山岳地方に出現した「廃校の魔境」には、南北二つの入口が存在する。前回は南北それぞれの入口から個別に潜入を試みたものの、北側からの調査隊は斥候隊と本体が分断されたこともあって巨大ムカデの討伐に失敗し、南側からの調査隊は一定数のゴブリンの殲滅には成功したものの、突如現れた謎の人型投影体の女性によって隊員の何名かが重症を負い、最終的には撤退へと追い込まれた。

ただ、南北の入口が内側で繋がっていることは確認され、その途中で「北西側(推定)への分かれ道」があることも判明した。そのことを踏まえた上で、鋼球走破隊の

アルエット

は、洞窟に出現した投影体達の情報について、カルタキアに残されていた書庫で詳しく調べていた。幸い、あの魔境の投影元と言われている「フォーセリア」は(この世界との類似性が高いせいか)比較的頻繁に投影される傾向のある者達が多いため、文献の量も豊富であった。

「巨大ムカデについては、直接見たから大体の行動パターンは分かったけど、問題は南側の調査隊が遭遇した『妖魔』達。何か倒すための手掛かりがあればいいんだけど……」

まず、ゴブリンに関しては、同じ名で呼ばれる怪物が様々な異世界から投影されているため、非常に紛らわしい存在ではあるのだが、アトラタンにおいて最もポピュラーなのは「ティル・ナ・ノーグ界のゴブリン」である。彼等は毒刃を多用し、呪いのような謎の力で敵の集中力を惑わすことで知られているが、前回の南側の調査隊の報告によれば、あの洞窟のゴブリンはそのような特殊な力を用いることはなかったらしい。

ただ、どうやら「フォーセリアのゴブリン」にも様々な種類が存在するらしい。たとえば、ゴブリン・チーフと呼ばれる「リーダー格のゴブリン」の中には、武器に毒を塗ったり、投石具を用いて遠距離から石を投げかけたりする者もいるという。更に、ゴブリンの集落において用心棒的な役割を果たしている大柄なホブゴブリンと呼ばれる近縁種や、「精霊魔法」を用いることが出来るゴブリン・シャーマン、更にはそれらを統括する最上位種としてのゴブリン・ロードと呼ばれる強力な個体もいるらしい。

「トレニアさん達の報告によれば、こういった変異種とは遭遇しなかったらしいけど、それなりに統率されて集団で行動していたらしいから、ゴブリン・チーフあたりが、あの『西側の通路』の奥にが待ち構えている可能性はあるわね。もしゴブリン・シャーマンまでいた時のことも想定して、精霊魔法についても調べておこうかしら……」

フォーセリアには「魔法」と呼ばれる何種類かの特殊な技術が存在する。アトラタンの魔法は(分類上は七系統に分かれてはいるものの)実質的には全て「混沌」という共通の因子が原動力となっているのに対し、フォーセリアの魔法はそれぞれの種類ごとに原理が全く異なる(もっとも、それがアトラタン世界に投影された時点で、結局のところ彼等が用いる魔法もまた全て「混沌由来の力」に変換されることになるのだが)。

フォーセリアの精霊魔法とは、あの世界における「物質界」と並行して存在する「精霊界」に住む精霊の力を借りて発動する魔法であり、両方の世界を往来可能な妖精および妖魔と呼ばれる者達が用いることが多い。それを駆使することによって、アトラタン世界における元素魔法師のように、炎や風、あるいは光や闇などを操ることが可能らしいので、もしこれらを駆使する個体が廃坑の奥に潜んでいた場合、かなり厄介な存在となるだろう。

そして、同じ「妖魔」という分類の中でも、より警戒すべき存在が、前回の調査時に突如として廃坑内に現れたと言われる女性型の投影体である。トレニア達の目撃証言から推察するに、彼女は「ダークエルフ」と呼ばれる種族である可能性が高いが、カルタキアの書庫に残された文献によると、ダークエルフとはフォーセリアの妖魔の中でも最も高度な知性と戦闘能力の持ち主であり、ゴブリン・シャーマンよりも更に高度な精霊魔法に加えて、人体に対して凶悪な効果をもたらす「暗黒魔法」を駆使する者もいるという。

「身体能力はそこまで高くない、という記述もあるけど、彼女に倒された従騎士達は、少なくとも白兵能力に関して言えば、私と同等かそれ以上の実力の持ち主ばかり……。だとすると、彼女はそのダークエルフの中でも、特に剣技に秀でた才能の持ち主だった、ということ……?」

ちなみに、彼女が口にしていた「アラニア」という地名から、おそらく彼女はフォーセリアの中でも「呪われた島」と呼ばれるロードス島から投影された存在であろうと推測されているが、ロードス島におけるダークエルフは基本的に日陰者であり、この図書館に残されている(おそらくロードス島における「人間社会」の資料に基づいた)文献には、あまり個人としての名前が残っている者は少ない。ただ、そんな中で群を抜いて有名なダークエルフの女性が一人、存在する。

その女性の名は、ピロテース。ロードス島の歴史の中でも有数の剣豪として知られる黒騎士アシュラムの側近であり、彼女自身もまたレイピアの達人として知られ、様々なロードス島の英雄達の前に立ちはだかり、彼等と互角に渡り合ったとされている。美しい銀色の髪と褐色の肌、そして痩躯な体型の者が多いエルフ族にしては珍しく(人間の男性視点において)魅惑的な肢体の持ち主とされており、南側の調査隊の隊員達の証言とも合致する。

「もし、彼等が遭遇したのがこの『ピロテース』なのだとしたら……、そんな伝説の英雄級の人物が魔境全体の混沌核だったりしないことを祈りたいわね……」

アルエットはそう呟きつつ、ひとまずはこの情報を伝えるために、南方の調査隊へと向かうことにした。

******

南側の調査隊の隊長は、前回に引き続き、星屑十字軍の

トレニア・ケール

が務めることになった。他の隊員達の大半は前回から引き続いての参戦となったが、そんな中、新たに加わった従騎士達の中に、ひときわ目を引く大柄な女性の姿があった。金属鎧と大剣を身に付け、銀の髪を靡かせたながら歩く金色の瞳のその女性の姿は、あまりにも強烈な印象を周囲の者達に与えている。

「お前が、今回の調査隊の指揮官か?」

彼女はトレニアに対して、文字通りの「上から目線」で、そう語りかけた。トレニアは女性としてはそこまで小柄な方でもないが、そのトレニアから見て、頭一つ分くらいの身長差がある。だが、そんな彼女の威圧的な姿勢に対して、トレニアは全く臆する様子もなく、その女性を見上げながら、いつも通りの掴みどころのない笑顔で答える。

「はい。南側の調査隊の隊長を任されている、星屑十字軍のトレニア・ケールです。あなたは?」

「アタシはカリーノ。潮流戦線の

カリーノ・カリストラトヴァ

だ。故あってカルタキアへの到着は遅れてしまったが、今回から任務に参加させてもらうことになった。よろしく頼む」

カリーノは、トレニアよりも二つ上の19歳。大工房同盟の一角を為す北の大国コーロフの貴族令嬢だが、彼女の実家の爵位は親が戦場での功績によって勝ち取った一代限りの爵位(聖印)であり、一人娘であるカリーノがそれを継承するには、彼女自身の手によって武功を上げなければならない。潮流戦線の一員としてカルタキアへの参戦を決意したのは、そのような事情があったからである。

「よろしくお願いします〜、カリーノさん」

トレニアがそう答えて、他の従騎士達と共に南側の入口へと向けて出発しようとしたところで、アルエットが到着する。

「遅れてすまない。今回も、南側の隊長はキミか?」

「はい、そうですけど、アルエットさんは……?」

「前回は北側の任に就いていたが、良ければ今回はキミに協力させてもらえないか?」

「そうしてもらえるのは嬉しいですけど、なぜです?」

「キミの集めた情報を使わせてもらった。その借りを返したい」

トレニアからしてみれば、「借り」と言われても今ひとつしっくりこないのだが、戦力が一人でも多いなら、それにこしたことはない。

「分かりました〜。では、今回もよろしくお願いしますね、アルエットさん」

いつもの笑顔でトレニアがそう答えると、彼女の背後から、カリーノもまたアルエットに声をかける。

「今日から参戦することになった、カリーノ・カリストラトヴァだ。今でこそ従騎士だが、いずれ頂点に立つことになる。だから、忘れるなよ、アタシの名を。カリストラトヴァの名を」

誰に対しても不遜な態度でそう語りかけるカリーノであったが、アルエットもまた、既に心は戦時の心境となっていたこともあり、ぶっきらぼうな口調で答える。

「そうか。私は、ただのアルエット。しがない傭兵だ。よろしく」

二人がそんなやり取りを交わした後、あくまでも和やかな笑顔を保ったままのトレニアに率いられる形で、彼女達は南側の廃坑の入口へと向かうことになった。

******

一方、北側の調査隊の構成員の大半は前回から一新され、今回は全体の指揮官をヴァーミリオン騎士団の

アレシア・エルス

が務めることになった。

アレシアが今回の任務に志願した背景には、実は上述のカリーノの存在がある。アレシアとカリーノは親世代から繋がりのある知己であり、最近になってカルタキアに到着したカリーノがこの任務に参加するという話を聞いたことで、アレシアの中では、今の彼女の力量を間近で見極めたいという想いがあったらしい。ただ、残念ながら、カリーノの姿は北側の調査隊の中には発見出来なかった。

(ということは、「彼女」は南側の隊に加わったのか。まぁ、魔境の内部がこの短期間の間に変容していない限り、順調に調査を進めていけば、いずれ「中」で合流出来る筈だろう)

そして、北側の斥候役を務めることになったのは、(どうやら「二番目」にこの調査依頼が目についたらしい)アイザックである。既に廃坑内の状況はある程度把握出来ていることもあり、アレシアはアイザックに対して、シンプルに一つだけ要望を伝える。

「巨大ムカデを発見したら、出来れば誘導して、入口まで引きずり出してほしい」

アレシアは「キャヴァリアー」の聖印の持ち主である以上、その本来の力を発揮するためには、騎乗状態であることが望ましい。しかし、狭い洞窟の中ではその特性が活かしきれない以上、なるべく自分の戦いやすい屋外での戦闘に持ち込みたいと考えていた。それに対してアイザックは静かに頷き、松明を高めに掲げた状態で、廃坑の中へと足を踏み入れていく。

(今のところ、話に聞いていた以前の調査報告の状況と変わらないようですね……)

彼は慎重に足元を確認しながら、壁や天井にもムカデが張り付いていないか確認しつつ、慎重に歩を進める。

(そういえば、前回の秘密基地の魔境の時もそうでしたが、このような形でどこかに忍び込む感覚、カルタキアに来る以前にも、どこかで経験したような……)

つぶさに周囲の状況を警戒しつつも、アイザックの中ではそんなことを考える程度の余裕があった。そして彼は、ようやく一つの記憶に辿り着く。

(あぁ、そうだ……。この緊張感は、あの時の感覚に似ている。私がエイミーを殺……)

そこまで思い至ったところで、彼は前方から微かな物音を察知する。それは、明らかに人ではない何かがカサカサと這いずり回ろうとしている音に聞こえた。

アイザックはこの時点で「標的」を発見したと判断した上で、あえて大げさに脚を動かして大きな物音を立てる。すると、奥から巨大ムカデと思しき怪物が一体、姿を現した。

(報告には二体いたと書かれていたが……、ここはひとまず、一体ずつ……)

彼は巨大ムカデの側に視線を向けたまま、バックステップで廃坑の入口に向かって戻り始める。ここまでの通路がほぼ完全な一直線の道だったことを頭に入れていた彼は、自信と確信を持って背中向きに歩き続けつつ、弓と矢を構えて、巨大ムカデに対して牽制と挑発の矢を放ちながら、着実に入口近くへと誘導していく。

(そろそろ頃合い、か……)

もう入口まであと少し、というところまで到達した次点で、アイザックは弓を降ろし、巨大ムカデに背を向けて、全力で外に向かって走り出した。すると、巨大ムカデも彼に対して全力で走って追おうとするが、アイザックが廃坑の外に出るまでの間に捕らえることは出来なかった。そして、巨大ムカデが外に出た瞬間、真横から激しい蹄の音が聞こえてくる。

「行くぞ! アクチュエル!」

それは、愛馬アクチュエルに騎乗し、馬上槍を構えたアレシアの姿であった。彼女はアイザックの示した合図に基づく絶妙のタイミングで巨大ムカデに向かって全力で突進すると、その槍によって貫かれた巨大ムカデの身体は、一瞬にして混沌の塵となって消えていく。アイザックはその光景をいつもの涼し気な表情で眺めながら、アレシアに声をかけた。

「お見事です」

「いや、貴公の陽動と、そして事前に情報を集めてくれた前回の調査隊のおかげだ。まだもう一体、どこかに巨大ムカデがいると思うが、引き続き、斥候を頼めるか?」

「もちろんです」

アイザックはそう答え、再び廃坑の中へと戻って行った。

******

その頃、南側の入口付近では、トレニア達が再びゴブリンの集団と遭遇していた。数は前回の遭遇時と同程度。装備も前回と同じく斧を持った者達ばかりであった。その姿を見たアルエットが、トレニアに問いかける。

「あれは、前回の戦いで廃坑の奥に逃してしまったというゴブリン達か?」

「そうだと思うんですけど、正直、ゴブリンの顔の見分けまでは付かないですね〜」

「まぁ、それはそうだろうな」

実際のところ、それはゴブリンでなくても、大抵の魔物に関して同じことが言える。投影体はいつどこで現れるか分からない以上、今の彼女達の前に立ちはだかっているゴブリン達の何体かは、前回の調査から今回の調査までの間に新たに出現したゴブリンかもしれないし、もしかしたら、前回の戦いでトレニア達によって斃されたゴブリンが、再び混沌の作用によってこの世界に再投影された、という可能性も十分にあり得る(投影体を殺しても「元の世界の本体」は死なないため、何度殺しても同じ個体が再投影される、という現象はこの世界では珍しくない)。

警戒しながら二人がそんな会話を交わしている中、その横ではカリーノが既に大剣を抜き、突撃体勢に入っていた。

「殺してしまって、良いのだな?」

その言葉に対して、トレニアは一瞬だけ間を開けつつ、いつもの笑顔で答える。

「はい、どうぞ」

その声を確認すると、カリーノは先陣を切ってゴブリン達に向かって斬りかかり、他の従騎士達も続く。そして、トレニアとアルエットは、前回の反省を踏まえた上で、ゴブリンの一部を廃坑へと逃さないように(廃坑の奥に潜んでいるかもしれない他のゴブリン達と合流させないように)、それぞれに大鎌と棍棒を手にしながら、両脇から回り込む形で、彼等の退路を断つように廃坑の入口に立ちはだかった。

真っ先に斬り込んだカリーノは、造作もなくあっさりとゴブリン達を斬り伏せていく。

「魔境の怪物と言っても、この程度か。ぬるい戦場だ」

武功を上げることを目的にカルタキアへと赴いたカリーノにとっては、ゴブリン相手の戦闘では物足りないらしいようで、どこか不満そうな表情であった。この程度の敵を倒したところで、自身の武勇を示したことにはならない、と思えてしまうのだろう。

一方、アルエットは後方からの敵の伏兵(後方からの支援など)の有無に気を配りながら、慎重にゴブリン達を相手に応戦していく。

「焦らず、冷静に、無茶をせず。そう、"あいつのように冠を取るな"、だ」

彼女がそう呟きつつ、棍棒を駆使して手堅く戦線を維持している一方で、二度目の対ゴブリン戦となるトレニアは、明らかに前回よりも手際良く、平時と変わらぬ笑顔を浮かべながらゴブリン達を一体ずつ着実に大鎌で仕留めていく。だが、その笑顔の下では、そんな「殺すことに慣れてしまっている自分」に対して、どこか違和感を感じていた。

(敵も味方も、たくさん傷ついて、辛そうで……。だめ、だめです、こんなこと考えちゃ。これは戦いなんです、集中しないと)

心の中で、そんな葛藤が生まれつつある。戦場における流血沙汰を抵抗なく受け入れているという現状に対して、彼女の中で「割り切れない何か」がうごめいていた。

(わたしは……、わたしは、みんなが辛い思いをしないように、戦うんです。でも……、これで本当に、いいんでしょうか)

そんな想いを抱きながらも、彼女は平時と同様の笑顔を維持したまま、カリーノやアルエットと協力して、目の前のゴブリン達の殲滅に成功する。

「さて……、これで終わりではないんだろう?」

明らかにまだ消化不良気味のカリーノがトレニアにそう問いかけると、彼女よりも先にアルエットが横から答える。

「あくまでも憶測だが、この先には更に上位種のゴブリンか、もしくはそれ以上の妖魔が潜んでいる可能性が高い。そう思っておいた方がいいだろう」

それに対してカリーノが不敵な笑みを浮かべると、トレニアもまた(内心の感情を押し殺しながら)和やかな微笑みを浮かべたまま、彼女達は廃坑の中へと足を踏み入れていった。

******

その間に、北側の調査隊は、アイザックとアレシアによる再度の絶妙な連携によって、もう一体の巨大ムカデの撃破にも成功する。その上で、前回の調査隊の報告から、この先にはどうあっても馬を連れては通れない通路があるということを聞かされていたアレシアは、愛馬アクチュエルと幾名かの隊員を廃坑の入口に残した上で、アイザックを先頭に立てつつ、廃坑の奥へと慎重に進んでいく。

幸いにして、前回から今回までの間に魔物の追加投影は発生していなかったようで、彼等はあっさりと、前回の調査隊が発見した「南西への通路」と「北西への通路」の分岐点へと到着することになる。

「さて、どうやら私達の方が先に、この場所に辿り着いたようだな……」

周囲の様子を確認した上で、アレシアはそう呟いた。一応、事前の取り決めとして、この分岐点から見て北西の「未知の通路」に関しては、よほど特殊な事情がない限り、南北の両隊が合流した後で向かうという取り決めになっていたので、南方組が先に北西の通路に向かっているとは考えにくい。

南方組との合流を優先するなら、ここはこのまま南西の通路に向かうべきなのだが、ここで唐突に、北西方面からガタゴトという物音が聞こえてくる。

「……誰かが、いる?」

アレシアがそう口にしたところで、アイザックが答えた。

「偵察に向かいましょうか?」

もし、何らかの事情で南方組が既にこの先(北西の通路)に向かっているのなら、早急に後を追って合流すべきであるし、この先に敵がいるのなら、ここで南西の通路へと向かってしまった場合、背後から急襲される恐れもある。どちらにしても、ここは北西方面の状況を確認すべきだろう。

「そうだな。頼む。ただ、今回は先程よりも慎重に。絶対的に気取られないように。そして、この先にいる者の正体が分かったら、すぐに戻ってくるように」

「承知しました」

アイザックは短くそう答えると、今まで自分が持っていた松明をアレシアに預け、予備の松明を取り出し、アレシアに渡した松明から火を受け取った上で、北西方面の通路へと向かって、忍び足で歩み始める。先刻以上に激しい緊張感がアイザックの身を包む中、再び彼は「昔」のことを思い出そうとする。

(あの時、「彼女」を殺した時の私は、どんな心境でしたっけ……)

そんなことを考えながら坑道の奥へと進んでいくと、着実にガタゴトとした物音がよりはっきり聞こえるようになっていく。だが、しばらくすると、その音は止んだ。こうなると、自分の足音がより「向こう側」にも聞こえやすくなるだろうと判断したアイザックは、更に慎重に物音を立てないように気をつけながら先へと進んでいく。

すると、その先の通路が塞がっていることに気付く。まだ遠目だからよく分からないが、どうやら木箱のような何かが積み上げられているらしい。

(なるほど、さっきの物音は、これを積み上げていた音だったのですね)

おそらく、侵入者を防ぐための防壁なのだろう。そして、木箱を積み上げることが出来るということは、この先にいるのは巨大ムカデのような動物由来の怪物ではなく、ゴブリンのような「人に近い形状の投影体」である可能性が高い。

ひとまずは状況を伝えるために、アイザックは先刻の分岐点まで戻ることにした。

******

一方、分岐点で待機していたアレシア達の前に、南西方面の通路から、トレニア率いる南方組が姿を現す。どうやら彼女達も、入口からここまで、特に新たな投影体に遭遇することはなかったようである。

アレシアの姿を見つけた時点で、カリーノが声をかけた。

「おぉ、アリス。お前も来ていたのか」

「カリンの戦いぶりを、間近で見たかったからな」

「アリス」はアレシアの、「カリン」はカリーノの愛称である。アレシアはこの日も全身鎧の姿であるが、それでも長年の盟友にはすぐに分かるらしい。それに続いて、アルエットもまたアレシアに語りかける。

「君が来てくれたのか。心強い」

アルエットとアレシアは、日頃はもっと柔らかな口調で語り合う関係だが、ここは戦場である以上、アレシアもまた「武人」としての物腰で答える。

「君達が前回調べてくれた情報のおかげで、ここまで難なく進軍出来た。礼を言う」

「ということは、巨大ムカデは無事に倒せた、ということか」

「あぁ。それについては……」

アレシアはそこまで言いかけたところで、北西方面からアイザックが戻ってきたのに気付く。

「……彼の陽動のおかげだ」

そう言いながらアレシアが指差した先からアイザックが現れると、アルエットは意外そうな表情を浮かべる。

「ほう……」

アルエットは、アイザックが北側の調査隊に参加しているとは聞いていなかった。彼女のその表情の理由がそれだけなのかどうかは不明だが、ひとまずアイザックが皆に偵察結果を伝えると、アルエットは冷静な表情に戻って状況を分析する。

「おそらく、南側の入口の様子を見に行ったゴブリンの先遣隊が戻ってこないことで、警戒して防壁を立てたのだろう。問題は、そこにいるのが『ただのゴブリン』なのかどうか、だ」

アルエットは書庫で調べたゴブリンの亜種およびダークエルフに関する情報を改めて皆に伝えると、先刻の戦いで物足りなさを感じていたカリーノが、大剣の柄を強く握り締めながら呟く。

「つまり、この先に待っている敵の中で一番要注意なのが、そのダークエルフということか」

カリーノのその声色から、少し危険な気配を感じたアレシアは、ここで諌めるような口調で割って入る。

「待て。まだそのダークエルフが敵とは限らない。まずは彼女の真意を確認すべきだろう」

「確認している間に襲って来たら、どうする?」

「まぁ、その時は仕方がないが……、少なくとも、前に遭遇した時に衝突したのは、こちらが先に手を出したからであって、彼女自身は敵対的な姿勢ではなかったのだろう?」

アレシアにそう問いかけられたトレニアは、笑顔を保ちつつも、どこか憂いを帯びた声で答える。

「そうですね〜。彼女は、わたしたちには用はないと言っていたので、彼女の方から何もしてこないなら、わたしも関わりたくはないです」

トレニアの目には、明らかにあのダークエルフは、何か特殊な事情を抱えているように見えた。その意味では、アレシアが言うように、彼女の真意を確認するのが得策なのだろうが、トレニアは自分自身が「他人から詮索されること」が苦手な気性なので、知らなくていいと言われたことを詮索すること自体が、彼女はあまり好きではなかった。

彼女達のそんなやりとりを踏まえた上で、アルエットが話を続ける。

「実際、もしこの先にいるのが、ロードス島における伝説級のダークエルフ『ピロテース』だとするなら、戦って勝てる保証はない。戦わずに済むなら、それが一番だが、一応、最悪の事態も想定した上で、戦術を立てておこう」

それに対して他の者達も頷き、何パターンかの状況を想定した上での軍議を経て、彼等は北西の通路へと向かうことになった。

******

積み上げられた木箱を前にして、アルエットが棍棒を振り上げる。これが屋外であれば、騎乗状態のアレシアのランスチャージで粉砕するという手もあったが、この状況下で木製の壁を叩き壊すという意味では、打撃系の武器が最も効率が良い。元来、アルエットはそれほど力仕事に向いている方ではないが、標的が「動かない疑似壁」ということもあり、全力で振りかぶった上で、一気に振り下ろす。

(見た目は、もともと傷んでいる木箱のように見える……。詰み方も乱雑……。上手く狙えば、一撃で……)

そんな彼女の思惑通り、あっさりと木箱の山は半壊する。だが、それと同時に、アルエットを目掛けて石が飛んできた。

(これは、想定内……)

アルエットは避けきれなかったものの、すぐさまアレシアが横から盾を割り込ませてアルエットを庇う。そして、その盾によって視界が遮られるよりも一瞬前に、アルエットはその「木箱の壁」の奥の光景を確認した。

そこに広がっていたのは、以前に巨大ムカデと遭遇した時の空洞よりも更に広い空間であり、一番奥には「更にその先へと続く通路のようなもの」の存在が確認出来る。空間内には何体かのゴブリンらしき者達がいるが、ダークエルフらしき者の姿は、今のところ見当たらない。そして、アルエットに対して石を投げつけてきたのは、先刻戦った者達と大差ない大きさの、投石具を持ったゴブリンであった。

(あの大きさなら、ゴブリンロードではない。せいぜいゴブリンチーフ。他のゴブリン達もそこまでの大きさではないから、ホブゴブリンもいない。むしろ問題は……)

彼女の視界の端で、呪文を唱えようとしているゴブリンがいることに気付いた。おそらくは、ゴブリン・シャーマンであろう。

「その左端のゴブリンを!」

アルエットがそう叫ぶと、直後にカリーノが飛び出して、彼女が示したゴブリンへと向かって斬りかかろうとするが、彼女の大剣が届くよりも僅かに早く、彼女の目の前に「真っ黒な影のような何か」が現れ、そしてこの空間全体が暗闇に包まれる。従騎士達が手にしている松明の光も、全て視界から消え失せた。だが、この突然の異変にも、カリーノは動じない。

(なるほど、これが闇精霊というやつか)

ゴブリン・シャーマンが用いる精霊魔法については、事前にアルエットから話を聞いていた。その中で、辺り一面の光を全て消し去る闇の精霊「シェイド」の召喚魔法については、暗視能力を持つゴブリンを相手にする上で最も警戒すべき魔法の一つとして、事前の軍議の時点でも想定されていたのである。

(もう既にここまで間合いを詰めている。この距離なら、相手の気配くらい、音と匂いで……)

カリーノは視覚を奪われた時点で、開き直って他の感覚へと神経を集中させていた。そして、目の前にいたゴブリン・シャーマンが、自分から遠ざかろうと右手奥へと逃げようとしている足音を察知した。

「そこだ!」

彼女がそう言って大剣を薙ぎ払うと、その刃がゴブリン・シャーマンの腕に直撃し、そして召喚者の集中力が途切れた時点で、シェードはこの空間から姿を消し、辺り一面に松明の光が再び灯る。

間髪入れずにカリーノはそのままゴブリン・シャーマンに対して頭上から大剣を振り下ろすと、断末魔の叫びと共にゴブリン・シャーマンは混沌の欠片となって消えていった。そして、視界が元に戻ったことで他の者達はゴブリン達と乱戦状態となり、ゴブリン・チーフと思しき投石具を持ったゴブリンにはトレニアが大鎌を振り翳して立ち向かい、そんな彼女を後方からアイザックが弓で支援し、そのアイザックを攻撃しようとする他のゴブリンに対してはアルエットとアレシアが応戦する、という形で戦線を構築しつつあった。

だが、ここで唐突に、奥の通路から、誰かが近付いてくる足音が聞こえてくる。その音質からして、硬い靴音のように聞こえるが、今のこの場にいるゴブリン達は、いずれも裸足であった。

(例のダークエルフか……?)

従騎士達の中に警戒心が走り、ゴブリン達と応戦しながらもその声のする方面に視線を向けると、そこから聞こえてきたのは男性の声であった。

「ピロテース! そこにいるのか!?」

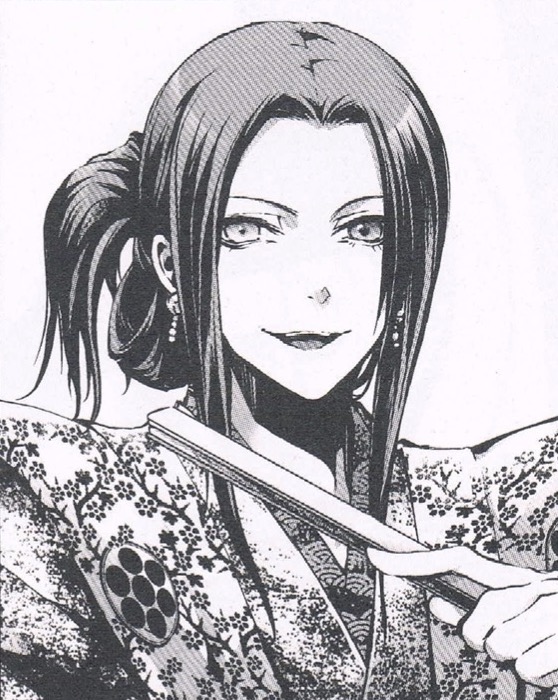

その名が聞こえてきた瞬間、更なる緊張感が空間全体を包む。そして、漆黒の鎧を身にまとった、長い黒髪の騎士風の男が姿を現した(下図)。

この瞬間、この場にいる者達全員が、その黒衣の騎士の存在感に圧倒される。

(な、なんだ、このオーラ……)

まさにそれは、この場にいる者達の殆どがこれまで体験したことのない、本能的な恐怖を喚起させる程の「強者」の覇気であった。彼等の上官にあたる、ジーベンやタウロスやアストライアよりも明らかに格上と思われるその強烈なインパクトに対して、唯一、既視感を感じた者がいた。アルエットである。

(この威圧感……、ヴォルミス団長と同じか、それ以上……?)

鋼球走破隊が所属する傭兵団「暁の牙」の団長であるヴォルミスは、アトラタン大陸でも十指(あるいは五指)に入ると謳われる剣豪である。そしてアルエットは、書庫で読んだピロテースに関する記述の中に書かれていた、彼女が仕えていた人物の名前を思い出す。

(この人物が、「黒騎士アシュラム」ということか……)

今回の作戦においてはそこまで重要な項目ではないと判断していたため、あまり確認していなかったが、歴史書内の項目数としては、明らかにピロテースよりも多くの頁を割いて書かれていた。この人物が「どの時点での黒騎士アシュラム」なのかは分からないが、今の時点で感じている「圧力」から察するに、この場にいる者達が束になってかかったところで勝てそうにない、ということは明白である。

ただ、そんな「一個人としての圧倒的な存在感」とは裏腹に、彼の身体から感じられる混沌核の力はそこまで強くない。少なくとも、未来都市の魔境で遭遇したあの機械獣とは比べ物にならないほど小さい。つまり、あくまでこの人物は「元の世界における強さ」のままこの世界に投影されているだけで、魔境全体の混沌核、という訳ではなさそうである。

突然の乱入者に従騎士達は困惑しながらも、ひとまず目の前のゴブリン達を相手にそれぞれの武器を振るって応戦を続ける。そんな従騎士達の様子を眺めながら、黒衣の騎士は彼等に向かって問いかけた。

「お前達は、アラニアの民か? それとも、アトラタンの民か?」

「アラニア」とは、前回の調査時にダークエルフの女剣士が口にしていた地名である。この彼の発言から察するに、どうやらこの黒騎士も、自分が「(彼等にとっての)異世界にいる」ということを自覚しているようである。

この状況に対して、前回に引き続いてトレニアが、ゴブリン・チーフと応戦しながら答える。

「わたしたちは、アトラタンの民です」

「そうか……。この場に、褐色肌で銀髪の女剣士が来なかったか?」

どうやら、やはり「彼女」がピロテースらしい。ひとまずトレニアは素直に答える。

「その人なら、数日前に、この廃坑で見かけましたが、あちらの通路から、この空洞の方に向かっていった後、どうなったのかは知りません」

「数日前……? そうか。では、行き違ったのだな」

黒騎士はそう呟きつつ、トレニア達に対して言い放つ。

「この先は、お前達『異界の民』が足を踏み入れるべき場所ではない。『我等の戦い』に巻き込まれたくなければ、早々に立ち去ることだ」

彼はそう言うと、従騎士達に背を向け、奥の通路へと去っていく。トレニアは彼の言葉が気になりつつも、ひとまずは目の前のゴブリン・チーフに視線を戻すと、いつの間にか彼(?)は投石具を捨て、武器を短剣に持ち替えていた。

「そういえば、あなたは毒を使うんでしたね……」

アルエットからの情報を思い出したトレニアは、大鎌の間合いを活かして、その毒刃から距離を取る。そして、おそらくはゴブリン・チーフが見たことのない独特の大鎌捌きで、その首をあっさりと刈り取った。

(これが、今の私が為すべきこと……)

自分にそう言い聞かせつつ、ゴブリンの返り血を浴びながらも、トレニアは最後まで笑顔のまま、自分の役目をまっとうする。そして、気付いた時には他のゴブリン達も一掃されていた。

******

その後、彼等は黒騎士の後を追うように奥の通路を進んでいくと、やがてその先から「陽の光」が差し込んでいることに気付く。どうやら、この廃坑には「第三の入口」があったらしい。しかし、彼等がその「入口」に立った瞬間、目の前に広がっていたのは、明らかにカルタキア近辺とは異なる光景であった。

そこは緑豊かな山麓の一角であり、その眼下には、小さな村落が存在しているように見える。それはカルタキア(を含めた暗黒大陸)というよりは、アトラタン大陸のどこかにありそうな田舎町のようにも見える。だが、ここまでの状況から察するに、おそらくここは「アトラタンとよく似た世界」であるフォーセリアの一部、おそらくはロードス島のアラニア王国のどこかの村なのだろう。

「なんだか少し、肌寒いですね……」

軽装のトレニアはそう呟く。熱帯地方のカルタキアとは異なり、周囲の木々の様子からしても、明らかに寒冷地帯のようである。その急激な寒暖差に、他の従騎士達も戸惑っていた。

そして、遠眼鏡で村の様子を見てみると、住人達の外見も、装束も、文化も、やはりアトラタン西部の国々の雰囲気に酷似している。この様子なら、普通に旅人を装って村に入っても、怪しまれずに情報収集が出来そうではあるが、今の従騎士達は皆、ゴブリン達の返り血で汚れた様相であり、このまま入れば確実に村人達を警戒させることになるだろう。

また、魔境と呼ぶにはあまりにも広すぎる(どこまで広がっているのかも分からない)この空間を調査するには、相当な時間を費やすことになるだろうが、そもそも今回は短期調査のつもりだったので、彼等は保存食もあまり大量には持っていない。更に言えば、アレシアにとっては入口付近に残してきたアクチュエルのことも、長期間放置する訳にはいかないだろう。

「とりあえず、一旦、撤収かな……」

「そうですね」

アレシアとトレニアがそう語ると、二人に率いられた他の従騎士達も同意する。こうして、廃坑の異変という形で発生した魔境調査は、誰も想定していない形で、新たな局面へと突入することになった。

☆合計達成値:96(29[加算分]+67[今回分])/120

→クエスト内容および選択肢を変更した上で、次回に継続(目標値は更に上昇)

先日までカルタキアで発生していたイナゴ騒動は、カルタキアの地下に出現した魔境「秦帝国日本州関東郡栃木県(の一部?)」から送り込まれた、全身黄色の全身服を身にまとった女工作員・鄧茂の仕業であった。ソフィアの力によって、秦帝国による洗脳から解かれた彼女は、自分を許してくれたカルタキアの民に報いるべく、従騎士達による地下帝国への潜入調査に協力することにした。

「とりあえず、この布を頭に巻いてくれ。それが『黄巾賊』としての証になる」

鄧茂はそう言って、今回の潜入作戦に参加する面々に「黄色の布」を手渡していく。黄巾賊とは、関東郡全体を支配する秦帝国内の一軍閥の名であり、彼女がまとっている黄色の全身服も、「黄巾突撃隊長」としての制服の一つであるらしい。

今回の任務の主目的は、地下に広がる「栃木県」の魔境のどこに「魔境全体の混沌核」があるのかを確認することであり、大抵の場合、それは元の世界においても何らかの強力な力を有していた「人」や「物」の形状で出現していることが多い。そのことを踏まえた上で、カルタキア領主ソフィアは、鄧茂からの情報に基づいて三つの「候補」を提示した。

一つは、彼女の上官である栃木県令・

程遠志である。秦帝国から栃木県の地の支配者として認められた人物であり、鄧茂が知る限り、栃木県で唯一の正規の「武将」である。なお、彼女達の世界で言うところの「武将」とは、「遥か昔の英雄達の魂を身体に宿して転生した者」を指す言葉であり、程遠志と鄧茂は前世においても主従関係だった(しかし、鄧茂は武将としての実力不足で「突撃隊長」にしかなれなかった)らしい。

二つ目の候補は、その程遠志が管理する、栃木県内の巨大な滝に設置された「水行発電所」である。彼女達の世界においては、様々な機械を動かすための原動力として「電気」と呼ばれるエネルギーを用いるのが一般的であり、そのための一つの手法として、水の動きを利用した「水力発電所」と呼ばれる施設が世界各地に存在するのだが、この栃木の発電所は、そこに「水行」と呼ばれる特殊な力を導入することで、より大量の電気を生み出すことが出来るらしい。栃木県から生み出されるこの大量の電力は、関東郡全体にとっても生命線と呼ばれているという。

そして最後の一つが、黄巾賊と敵対する反乱軍の拠点となっている「臥龍学校」と呼ばれる教育施設である。その全容については鄧茂も詳しくは知らないが、どうやらそこには「孔子廟」という名の特殊な宗教施設が併設されており、秦帝国による洗脳を逃れた武将達が集っているという噂もある。その地であれば、程遠志以上の実力を持つ人物や、水行発電所以上の潜在能力を秘めた何か(施設、秘宝、etc.)があってもおかしくはない。

この情報を聞いた上で、前回のイナゴ騒動の時にも参加していた

ペドロ・メサ

は、発電所に興味を示していた。

「異界のエネルギーのことはよく分からないけど、それって、治水施設でもあるのかな?」

いずれ実家(ハルーシアの辺境の地)の領地を治めることになるかもしれない身として、そういった技術には関心があるらしい。

「うーん、まぁ、そういうことになるんじゃねえか? アタシは学がないから、難しいこと言われても、よく分かんねーんだけどよ」

「発電所に行くなら、私も同行しましょう。私も、その施設に構造には興味があります」

星屑十字軍の一員として、当然、ローレンにとっても混沌核を破壊することが主目的ではあるが、彼は異界の文明そのものを拒絶している訳ではない。混沌の力によって物理法則が乱されるこの世界において、発電技術なるものが(魔法などで混沌の力を利用することなく)再現可能なのかどうかは分からないが、純粋に一つの技術として興味を抱いているようである。

「分かった。じゃあ、まずは発電所に行ってみることにしよう。とりあえず、アタシの部下ってことにしておけば、検問も通れると思う。栃木にだって町中に行けばガイジンくらいはいるから、そこまで奇異の目で見られることもないだろう。ただ、施設の奥の方まで入り込めるかどうかは分からない。あいつら、関東群太守直轄のお抱え技師だから、県令である程遠志サマのことも見下してるしな。その部下のアタシが行っても、通してくれるかどうかは……」

「それなら、僕が囮役になって、発電所の近くで騒ぎを起こそう。その間に隙をついて奥に侵入する、という形でどうかな?」

「なるほど……。確かに、あの発電所の周りの警備はそれほど堅固ではなかった筈。でも、一人で大丈夫か? なんなら、アタシもそっち側に回って一緒に暴れた方が……」

「いや、今回の作戦で目的が果たせるとは限らない以上、あなたにはまだ『忠実な黄巾賊の一員』のフリをしてもらっていた方が、今後の選択肢が広がる」

「まぁ、それはそうかもしれないけどよぉ……」

「心配ない。僕は『マローダー』。一人で戦場で暴れ回るのが、僕の仕事だ」

「……分かった。じゃあ、黄巾賊を相手にした時に陽動役として目立つための『秘策』を教えてやるぜ」

こうして、ひとまず今回は鄧茂を含めた四名での潜入作戦が開始されることになった。

******

魔境「栃木県」が眠る地下への道は、古井戸から繋がっている。鄧茂が三人を先導する形で縄伝いに降りて行くと、その先は地下道となっており、彼女が取り出した「懐中電灯」と呼ばれる小道具を用いて前方を照らしながら進んでいくと、やがて螺旋階段のような形状の下り通路へと繋がっていた。その地下道は、あまり強固に舗装こそされてはいないものの、天井が崩れそうな様子もなく、安心して歩ける程度には安定した構造になっている。

「この道も、全てあの『突起付きの二輪車』で掘ったのかい?」

後方からペドロがそう問いかけると、鄧茂は前を向いたまま答える。

「いや、さすがに五行ドリルバイクだけじゃ、ここまでは無理だ。もっと大きな、黄巾ドリルタンクっていうのがあるんだよ」

そう説明されても、ペドロには今ひとつその「ドリルタンク」なるものが想像出来なかったが、ここまで地下を掘り進められるだけの技術力があるのだすれば、それは間違いなくカルタキアの住民達にとって脅威である。今のところは「地上」の戦力を測りかねているが故に慎重に行動しているようだが、おそらく、この地下に眠ると言われる魔境「栃木県」の住民が本気になれば、地下のどこからでもカルタキアに攻め込むことは出来るだろうし、そもそも地表近くの地中をひたすら旋回するだけで、街を地盤沈下へと追い込むことも出来るだろう。

従騎士達がそんな心配を抱いている中、やがて彼等は地下道を通り抜け、大きく広がった空間へと辿り着く。そこは、魔境「栃木県」の山中の一角であった。と言っても、足元には軽く雑草が映える程度の「カルタキアの地上と大差ない大地」が広がっているものの、空には星も太陽もなく、鄧茂の懐中電灯がなければ何も見えない状況は変わらない。従騎士達はあ、あくまでもここが「地下世界」であるということを実感しつつ、地下でありながらも草木が地上と同程度に生い茂っていることから、ここが「魔境」であろうということも容易に推測出来た。

そのまま彼等が鄧茂に続いて山道を抜けていくと、やがて前方に街の光が見える。それは、以前にキリアンが目撃した未来都市の魔境に比べれば未発達な、しかしカルタキアを含めた現在のアトラタン文明よりは遥かに高度な技術力を持った「地球」と呼ばれる異世界の光景であった。空に光が無い分、街中に多くの発光体が灯っており、街に近付くにつれて、多くの人々が行き来している様子も目に映る。ただ、街全体からは活気が感じられず、圧制者によって支配され、絶望に打ち拉がれた人々の苦悩が目に見えて伝わるような光景であった。

「とりあえず、水行発電所までは距離があるから、車を使うぜ。まぁ、アタシは無免だけど、こんな世の中だし、その辺は気にすんな」

そう言って、鄧茂は四輪自動車の「調達」へと向かう。ペドロ達には、彼女が言うところの「無免」の意味はよく分からなかったが、なんとなく嫌な予感を感じつつも、ひとまずは彼女の言うことに従うことにした。

******

「……ってことで、こいつら、アタシの母校に来てた留学生でさ。そこそこ頭はいいみたいだから、舎弟にしてやったんだ。多分、ちゃんと勉強させれば役に立つと思うから、ちょっと工場見学させてもらえねえか?」

四輪自動車で小一時間ほどかけて向かった先の水行発電所の入口にて、鄧茂は職員達に対してそう告げつつ、ペドロとローレンを紹介する。二人共、ここに来るまでに慣れない乗り心地(+粗い運転)の異界の乗り物に揺られたせいで、やや体調は悪かったが、どうにか平静を保ちつつ、鄧茂から習った「秦帝国式の礼儀作法」である「拱手」の姿勢で挨拶した。

「ペドロです。発電所には、前々からロマンを感じていました」

「ローレンです。この国の発電技術について、学ばせてもらいたいと思います」

そんな二人に対し、職員達は面倒臭そうな顔をしつつ、彼等に問いかける。

「まず、『五行エンジン』の原理について、どこまで理解している?」

ここで、ペドロとローレンは鄧茂に視線を向けるが、彼女は「アタシに聞くなよ!」と言いたそうな表情で顔を背ける。

(どうやら、この世界の住人でも「知らない人は知らない」というレベルの知識らしい)

ローレンはそう認識した上で、素直に答えることにした。

「恥ずかしながら、浅学故にその辺りの基礎から教えて頂けると助かります」

それに対して、職員は深くため息をつく。

「まぁ、日本語は堪能なようだが、所詮は西洋人か。まずは五行の概念そのものから説明してやらんとな……」

彼等が言うところの「日本語」とは、おそらく彼等の本来の言語であろう。だが、実は彼等がこの世界で話している言語は「日本語」ではない。彼等は、脳内では今でも日本語的思考に基づいて日本語で会話しているつもりだが、無意識のうちにその言葉はアトラタン世界の言葉へと変換されている(それらは、彼等が書き記している文字に関しても同様である)。

当然、彼等自身はそんなことには全く気付かないまま、彼等は三人を施設内に招き入れつつ、歩きながら説明を始める。

「この世界の万物は、木・火・土・金・水という五つの元素から成り立っている。そして、この世界におけるあらゆる現象は、それらが相互に影響を与え合うことによって発生する。それらの『流れ』を操る『仙術』は2000年以上前から中華の地で発展してきたが、その仙術の原理を機械化することで、特別な仙術の資質のない者でも五行の力を操れるようになったのが、我等が徐福様によって生み出された五行エンジンだ。今や秦帝国の全てのエネルギーは、この五行のいずれかの力によってもたらされていると言っても過言ではない……」

職員によるそんな説明に対して、ローレンは相槌を打ちつつ更に話を聞き出し、その内容をペドロが手元のメモ帳に書き留めつつ、二人はそれぞれに発電所内の様々な施設に視線を向ける。だが、今のところ、際立って強い混沌の気配は感じられない。

「……そして、五行エンジンが開発される前の時代においては、それらの理屈も理解せぬ未開人達が、単純に燃料を燃やしたり、堰き止めた水を一気に解放した際に発生するエネルギーを電気に転換していた。それらを『火力発電』『水力発電』などと呼んでいた訳だが、この『水行発電所』は、水の動きを仙術の原理を用いて操ることによって、従来の水力発電所よりも遥かに高い効率で電気を生み出すことが出来るようになった。その技術があったからこそ、蒼天が失われた今のこの状況の中でも、我等は光を失わずに生きていくことが出来ているのだ」

滔々と語られるその解説に耳を傾けつつ、徐々に発電所の奥地へと足を踏み入れていく彼等であったが、そんな中、明らかに他に比べて厳重な様子で閉ざされた「扉」の存在に、ペドロとローレンは気付く。

「すみません、あちらの扉は?」

「あの奥が、この発電所の根幹である水行エンジンの中核だ。精密機器が配備されている以上、さすがに素人に立ち入らせる訳にはいかない」

職員はそう答えたが、ソフィアの仮説に従うのであれば、そのような場所にこそ「魔境全体の混沌核」が眠っている可能性は高いだろう。そう判断したペドロが鄧茂に目配せをすると、彼女は(この世界においては一般的に流通している)小型の通信機器を取り出す。

「あぁ、わりぃ。ちょっと、外で待たせてる手下から着信が入ったみたいだ」

嘘である。実際には、どこからも着信など届いていない。彼女はこの時、通信に応じるフリをして、あらかじめ設定してあった「とある番号」に対して通話を開始し、そして繋がったと同時に、大声で叫ぶ。

「なに? 侵入者だと!? どこだ? 今、どこにいる!? おい!?」

彼女の通話の先にいるのは、キリアンである。彼女は事前に入手した別の通信端末をキリアンに手渡し、そして「暴れてほしいタイミング」になった時点でこのような形で「連絡」するという手筈で打ち合わせていたのである(なお、この作戦を考えたのは彼女ではない。彼女が持っていた通信機器の存在を前提とした上で、従騎士達が相談した上での立案であった)。

「何事ですか?」

職員のその問いかけに対して、鄧茂は「用意していた台詞」をそのまま口にする。

「どうやら、得体の知れない侵入者が、この発電所の塀を越えて侵入してきたらしい。外に待たせてるアタシの手下が連絡してくれたんだが、途中で通話が途切れやがった。多分、その侵入者にやられちまったんだろう」

「それは、この発電所内のどの辺りですか?」

「わかんねーよ! そもそも、アタシはここに来るのも初めてなんだ。とりあえず、お前も一緒に来い! 道案内してくれ!」

鄧茂がそう言って職員を引っ張ってその場から走り去っていくのを確認すると、ペドロとローレンは「厳重な扉」に近付いてみるが、当然のごとく鍵がかかっているようで、開けようとしても全く開かない。しかも、扉にはどこに鍵穴があるのかすらも分からない。

そんな中、館内全体にアナウンスが流れた。

「侵入者発見! 眼鏡をかけた謎の拳法家が第四制御塔の近辺にて、警備員と戦闘中。至急応援を求む」

その声と同時に発電所全体で慌ただしく走り回る音が響く中、ローレルは近くを通りかかった「それなりに身なりの良さそうな(発電所内での立場の高そうな)職員」に声をかける。

「すみません、そこの方!」

「誰だ? お前ら?」

「私達は鄧茂様の部下です。今、あの扉の奥に、謎の侵入者が入り込んでいきました!」

「なんだと!?」

「私達もすぐに後を追おうとしたのですが、内側から鍵をかけられてしまったようで……」

「あぁ、そこの扉はオートロックだからな。とりあえず、今すぐ開ける。どんな奴だった?」

「全身黒装束で、比較的小柄な男でした。おそらくは、どこかの国の斥候でしょう」

ローレルが適当に「それらしい目撃情報」をでっちあげると、その男は胸のポケットからカードを取り出して扉に当てる。すると、そこに数字板が現れ、彼はそれを順番に押していく。その様子を後ろからペドロは観察していた。

(1、0、7、1、3、5、9、4……)

ペドロはその八桁の数字をひとまず頭に叩き込んでおく。覚えていて意味があるかどうかは分からないが、いずれ役に立つ可能性のある情報は、一通り収集しておこうと彼は考えていた。

そして、職員がその数字を入れ終わると同時に、扉が開く。すると、その先には左右に分かれた通路が広がっていたのだが、ここでローレルが咄嗟に叫ぶ。

「左です。先程の男は、左の通路に向かって走っていきました」

「分かった!」

職員がそう言って左の通路へと向かうと、ペドロとローレルは反対側の通路へと進む。なお、左右を選んだことには特に理由はなく、ただ職員と中で分かれた方が良いだろう、と判断した上での、確率1/2の賭けである。

なお、この時、二人が入った時点で扉はすぐに閉まったが、その扉の近くには、先刻入口側で発生した「数字板」と同じような装置が壁に取り付けられているのを、ペドロは確認していた。

******

一方、研究所の中庭では、キリアンがあえて大声を上げながら警備員達を相手に大立ち回りを演じていた。彼は取り押さえようとする警備員達を得意の足技で次々と撃退しつつ、あえて目立つように自身の聖印を高らかに掲げた上で、周囲の者達に対して名乗りを上げる。

「我が名は関羽桐庵。人民を虐げる黄巾賊からこの地を救うべく参上した! 命が惜しくない者は、かかってくるがいい!」

「関羽」とは、鄧茂を初めとする黄巾賊全体にとっての宿敵とも呼ぶべき武将であり、秦帝国の中でも「最強武将論争」において常に候補に挙がる武将の名らしい。「とりあえず、関羽と名乗っておけば絶対に目立つ」という鄧茂からの助言に従い、キリアンは「伝説の武将・関羽の転生体」であるという体裁で暴れ回ることにした。

なお、転生武将達はいずれも「転生前の姓名」に続けて「現代に生きる武将」としての独自の「字」を名乗る慣習があるようで、鄧茂の場合は「鄧茂截龍」が正式な呼称らしい。そして、この世界には同じ武将の転生体が何人も存在しているらしいので、実質的には「字」が個体識別名として機能しているようである。

「げぇっ! 関羽!?」

「今度の関羽は、テコンドー使いか?」

「いや、カポエラじゃないか?」

「どっちにせよ、俺達の叶う相手じゃねぇ!」

実際にその名の効果は絶大なようで、警備員達は恐れ慄いて、その場から次々と逃げ去って行く。そして、そんな彼等に代わって現れたのは、等身大の兵士達の姿をした、土や陶器で造られた人形達であった。

「これが、彼女が言っていた『兵馬俑』というやつか」

それは、元来は古代の皇帝の墓の副葬品だった人形達に、特殊な仙術を用いて自律型の兵器として改造した代物らしい。装備している武具も「本体」と同じ土や陶器で出来ているようだが、その強度がどれほどのものかは分からない。

(まずは着実に、足元から崩す!)

キリアンは手前に来た俑に対して屈みながら下段蹴りを仕掛けるが、確かに手応えはあったものの、体制を崩す様子もなく、そのまま彼の頭上から(陶製の?)剣で切りかかってくる。キリアンはそれをあっさりとかわしつつ、今度は下から上に激しく蹴り上げるがそれで倒れる様子はない。

(思ったより安定した造りになってるな。痛覚もない分、完全に破壊するまで動きは止まらないか。しかし、動きは愚鈍だ。数が多い分、殲滅に時間はかかるかもしれないが、恐れるような相手じゃない!)

そう判断した上で、自分の周囲を俑達に囲まれた状態のまま、キリアンは臆さずに全力で両脚を駆使した連撃を繰り出していく。しかし、そこへ遠方から大量の矢が打ち込まれてきた。

「なに!?」

その矢を放ったのもまた、弓兵型の俑達であった。しかも、彼等は味方に被害が出ることを意に介さぬまま、キリアンを囲んだ歩兵俑達ごとまとめて射抜く勢いで次々と連射してくる。キリアンは咄嗟に近くにいた歩兵俑を盾にすることで難を逃れようとするが、さすがに矢の数が多すぎて全てをかわし切ることは出来ず、その中の一本が左膝に直撃してしまう。

「くっ……、さすがに、これはまずいか……」

足技を基本とするキリアンにとって、膝の負傷は致命的である。とはいえ、これだけの数の敵を惹き付けた以上、囮役としての任務は果たしただろうと判断した上で、ひとまず歩兵俑達の囲みを強引に突破し、その場からの撤退を図ろうとする。

(包囲が薄いのは、こちらの方角……)

キリアンがそう判断して、即座に包囲網を突破してそのまま逃走する。だが、さすがに左膝の痛みもあって、全力では走れない。しかも、その先に待っていたのは、水行発電所の基盤となる、巨大な「滝」であった。後方からは、歩兵俑の大軍が迫りつつある。

「……仕方ない。最悪、右足だけでも動かせれば、どうにかなる!」

彼は意を決して、滝壺へと向かって飛び込んで行った。

******

その頃、発電所の深層へと潜入していたペドロとローレンは、右側の通路の先に、謎の巨大な機械を発見する。当然、それが何をどうするための機械なのかはさっぱり分からないが、おそらくはこの施設全体を管理するための装置なのだろう。かなりの高度な技術力の結晶であろうことは予想出来るが、この施設内の他の機械に比べて、そこまで強い混沌の気配は感じられない。そして、そこから先に続く道も存在しなかった。

「これを破壊すれば、施設全体を混乱させることは出来るかも知れませんが……、最悪の場合、私達もここから脱出出来なくなるかもしれませんね」

ローレンは冷静にそう語ると、ペドロも同意する。

「そうだね。しかも、この施設に混沌核があるかどうかも分からない以上、危険を犯してまで破壊する意味があるとも考えにくい。とりあえず、何か役に立ちそうな手がかりでもあれば……」

ペドロはそう呟きつつ、その周囲を調べてみると、壁の部分に、発電所全体の見取り図のようなものがあることに気付く。

「今の俺達がいるのは、ここか。ということは、さっきの道の反対側に行けば……」

はっきりと何があるとは明記されていないが、水行発電のために必要な特別な機具がそこに設置されていることを示すような記号が記されていた。

「『左側の通路』が正解でしたか……。すみません」

「いや、まぁ、一つずつ潰していくしかないし、今からでも、そちらに向かうことは出来るかもしれない」

ローレンに対してペドロはそう答えつつ、ひとまず彼等は先刻の分岐点まで戻ろうとするが、その先で多くの警備員と思われる者達が、「左側の通路」の方へと向かって走っていく後ろ姿を発見する。どうやら、先刻入り込んだ職員が、通信機で応援を要請したらしい。

「あれだけの数の人々に向かわれると、さすがに今から潜入するのは難しそうですね」

「仕方がない。今回は、ここまでかな……」

ペドロはそう呟きつつ、この深部への入口となっている扉の前まで来たところで、横にある数字板に、先刻見た数字(10713594)を打ち込んでみる。すると、即座に扉が開いた。

「内側から開ける時は、あのカードはいらない、ということみたいだね」

ひとまず、これ以上奥まで踏み込むのは危険性が高いと判断した上で、彼等は「何も見ていないふり」を装った上で、改めて鄧茂との合流を図ることにした。

******

「……せめて、止血してから飛び込むべきだったか」

滝壺へと飛び込んだキリアンは、どうにか泳いで川岸まで辿り着くものの、左膝から流血したまま強引に泳ぎ続けたせいか、その傷は明らかに悪化していた。どうにか歩くことは出来るが、今の時点で敵兵に見つかったら、逃げ切れる自信はない。

そんな中、彼の後方から話しかける声が聞こえてくる。

「さっき、『我は関羽』とか名乗ってたのは、おまえかい?」

その声の主は、マントを羽織り、手には扇を持ち、広い額にフェロニエールのような装飾具を付けた、明らかに「地球人」と思しき少女であった(下図)。

|

+

|

額の広い少女 |

(出典:『番長学園!! 大吟醸』p.98)

|

キリアンはその少女を見た瞬間、彼女から漂うオーラから、直観的に「只者ではない」と察しつつ、再び聖印を掲げる。

「おや? その光の紋章……、さては、君主ってやつかい?」

「なに!? 聖印のことを知っているのか?」

「まぁ、アトラタンに『お呼ばれ』されるのは初めてじゃないんでねぇ。と言っても、今の今まで、ここがアトラタンだという確信は持てなかったんだが……。やっぱり、ここは『魔境』なんだねぇ。それも『アタシの住んでた地球』とは似て非なる地球が投影された魔境、ってところか」

どうやらこの少女は「過去にアトラタンに投影されたことがある地球人」らしい。しかも、自分が投影体であるということも自覚した上で、「投影」という概念そのものについても、それなりに理解しているようである。その上で、「君主」であるキリアンに対しても、あまり敵対的な姿勢ではないように見えた。

「あなたは、黄巾賊の一員ではない、ということか?」

「あぁ。そもそも、アタシは『この魔境の投影元の世界の住人』じゃあない。もしかしたら、ここは『アタシの地球』の未来の姿なのかもしれないけどねぇ」

「ほう?」

「年号が、変わっているのさ。この魔境の住人達は、今は『祖龍38年』だと言ってるけど、アタシが住んでたのは『昭和70年』の地球だからねぇ」

「年号」という概念は、カルタキアにもハマーンにもないため、それが何を意味しているのかはキリアンにはよく分からなかったが、どうやら彼女は「秦帝国」とも「黄巾賊」とも全く無関係の人物らしい、ということは理解出来た。

魔境内に出現する投影体は、必ずしもその魔境と同じ世界から投影された存在とは限らない。魔境がこの世界に投影された後、混沌の作用によって、全く別の世界の生命体が投影されることも珍しい話ではないし、そのような「魔境の混沌核に紐付けられた投影体」とは別に、「魔境と無関係に出現した投影体」が、たまたまその魔境の中に迷い込む、という状況もあり得る。

いずれにせよ、彼女が「この魔境世界の本来の住人」ではないのであれば、余計な体裁を取り繕う必要もないとキリアンは判断した。

「僕はキリアン・レイモンド。お察しの通り、この魔境の調査に来た君主だ」

「おや、関羽じゃなかったのかい?」

「その件は忘れてくれ。そう言うあなたは?」

「アタシは諸葛宮冥。ただ、この魔境の中では臥龍先生って呼ばれてる」

その名を聞いた時、キリアンは鄧茂が言っていた「反体制派の学校」のことを思い出す。

「もしかして、『臥龍学校』というのは……」

「あぁ、アタシはそこで教鞭をとっている。もともと、『臥龍先生』って呼ばれてる人が別にいたらしいんだが、いつの間にかその人がいなくなって、代わりにアタシがこの魔境に現れたから、アタシのことを『二代目臥龍先生』として扱ってるみたいだねぇ」

彼女はそう呟きつつ、キリアンの負傷した左足を見た上で、近くに置いてあったカバンの中から、小さな木箱を取り出す。

「そこそこ深手を負ってるみたいだし、とりあえず、これを食べてみるといい」

冥がそう言って箱を開けると、そこには見たことのない謎の食べ物(らしき何か)がいくつか入っていた。

「これは?」

「五行餃子という、この地方の名物だそうでねぇ。これを食べれば、たちどころにどんな傷も治るらしい」

それに対して、キリアンは半信半疑ながらも「どちらにしても、今の傷のままでは帰れる保証はない」と判断し、口に含んでみる。すると、見る見るうちに左膝の傷口が塞がっていった。

「これは……」

「凄いだろう? 多分、温かいうちに食べれば、もっと美味しく頂けるんだろうけどねぇ」

「いや、十分すぎる程の助力だ。感謝する」

キリアンはそう言って、鄧茂から習った「拱手」の姿勢で頭を下げる。

「とりあえず、アタシとしては、ジューダス以外の奴が関東で好き勝手やってるっていう状況が気に食わないんでねぇ。もし、おまえが黄巾賊と本気で戦う気なら、臥龍学校に来ないかい?」

「それは……、魅力的な申し出ではあるが、僕はこの後、仲間と合流した上で、一旦、魔境の外にいる友軍に報告に行かねばならないんだ」

「なるほどねぇ。じゃあ、また気が向いた時に来てくれればいい。いつでも歓迎するよ」

そう言って、冥はキリアンの前から去っていく。この時、キリアンの目には、去りゆく彼女の姿が一瞬だけ「別人の後ろ姿(下図)」のように見えた気がした。

|

+

|

別人の後ろ姿 |

出典:『転生三国志』表紙

|

******

その後、どうにかキリアンはペドロ、ローレンと再合流を果たした上で、地上へと帰還する。一方で、鄧茂は「一旦、帰らないと程遠志サマに怪しまれる」という判断から、ひとまず地下帝国に残ることになった。なお、秦帝国の技術は防水加工も万全だったようで、滝壺に落ちたキリアンの持っていた通信機も無事であり、魔境の外でも鄧茂との通話は可能らしい。

こうして、地下帝国の魔境への第一次調査隊は一定の成果を上げつつも、まだ多くの謎を残したまま、ひとまずは調査報告書をソフィアに提出するのであった。

☆合計達成値:52(12[加算分]+40[今回分])/100

→このまま次回に継続(ただし、目標値は上昇)

カルタキア南東に投影されていた魔境「桶狭間」の消滅後、その更に東方に別の魔境が発見された。その魔境から出現した妖狸「隠神刑部」(下図)の証言と、カルタキアにおける諸々の文献に照らし合わせて調べてみたところ、その魔境は「江戸」と呼ばれる異界の街が投影された姿であるらしい。

|

+

|

隠神刑部 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.240)

|

「江戸」とは、異世界「地球」の都市の一つであり、地理的にはこれまでに浄化した「桶狭間」や「京」と同じ島に存在する都市のようだが、それらの魔境とは「投影元の年代」が異なるようである。

「儂が住んでおったのは『寛政』の江戸。あの渓谷は『永禄』の桶狭間。永禄は寛政よりも二百年以上前の時代じゃ」

江戸の魔境へと向かう過程で、同行する従騎士達に対して、隠神刑部はそう語る。現在、彼はヴァーミリオン騎士団の

ハウメア・キュビワノ

に憑依した上で、彼女の身体に紐付けられる形で実体化している。このような状態となった魔物のことを、彼等の世界では「

憑神」と呼ぶらしい。ハウメアとしては、そろそろ自身の聖印を覚醒させるための修行に入ろうとしていた段階ではあったのだが、江戸の浄化のためには彼の持つ情報が必要という判断から、今回の任務に参加することになった。

「その『かんせー』と『えーろく』ってのはー、なにがちがうのー?」

「要は、『年号』じゃ。この世界には、それに相当するものが無いのか?」

妖狸が住んでいた世界では、数年(もしくは数十年)単位で暦をリセットする「年号」という習慣があるらしいが、ハウメアが知る限り、(暗黒大陸を含めた)アトラタン大陸近辺の地域の暦は概ね「大陸歴」で統一されており、現在は大陸歴2014年にあたる。ちなみに「大陸暦元年」は「

混沌爆発」が起きた年であり、それ以降は特に細かく区切ることなく2000年以上同じ暦を続いてきたため、この妖狸が言う「年号」という概念にはあまり馴染みがない。

ただ、ここでハウメアに同行していた星屑十字軍の

ユリム

は、以前に「京」の魔境の潜入調査の際に目にした現地の文献のことを思い出した。

「そういえば、以前に『京』の宿屋で見つけた記録には『慶応元年』と書かれていたが、それも『年号』なのか?」

「慶応……? ふむ、記憶にはないな。儂が覚えておらぬ程に大昔の年号か、もしくは未来の年号か、あるいは、似て非なる世界の年号なのかもしれん」

実際には「慶応」は「寛政」の数十年後の年号なのだが、さすがにそのことを「過去の時代の住人」である妖狸が知る筈もない(ちなみに「昭和」や「祖龍」は、「慶応」よりも更に未来の時代の年号である)。もっとも、どちらにしてもこれまでに出現した「永禄の桶狭間」と「寛政の江戸」と「慶応の京」という三つの魔境は、いずれも「似て非なる世界」が投影元なのだが。

彼等がそんな会話を交わしている中、もう一人の同行者であるヴァーミリオン騎士団所属の仮面の少年

ユーグ・グラムウェル

もまた、隠神刑部に問いかける。

「で、キミが住んでた寛政の江戸ってのは、どんな世界だったの?」

「一言で言えば、平和な世界じゃな。永禄の時代は国中が戦に明け暮れておったが、東照大権現が天下統一を成し遂げた後は、太平の時代が二百年近く続いておる」

「そっかぁ。まぁ、平和が一番だよね」

故郷を戦火で失ったユーグが淡々とそう呟く中、妖狸は話を続ける。

「とはいえ、それはあくまでも『現世』の人間達の社会に限った話。奴等が言うところの『異界』に住む我々妖との関係は、必ずしも平和とは言えぬ。実際、儂も人間界の揉め事にほんの少し関わっただけで、故郷を追われる身となってしまったしな。まぁ、それから色々あって、最終的には『現世』の頂点に立つ征夷大将軍と盟約を交わしたことで、悠々自適な日々を送れるようになった、と思っておったのじゃが、あの河童共め……」

恨めしそうな声でそう呟きながら、妖狸は自身の知っている限りの「寛政の江戸」に関する情報を三人に語り始めた。

隠神刑部の住む世界は、人間達の住む「現世」と、アヤカシ達の住む「異界」という二つの世界が折り重なるような関係で併存しており、隠神刑部達は本来は「異界」の住人だが、「逢魔ヶ時(魔と逢う時)」と呼ばれる、光と闇の狭間の時刻(夕暮れ時など)には、異界の住人達が現世に現れることもある。そして、(現在のハウメアと隠神刑部のような形で)人間の身体に取り憑くことで「憑神」として「現世」に影響を与え続ける者達もいる。

なお、この「異界」という表現はあくまで「現世」に住む人間側からの呼称であり、妖狸達自身は自分達の住む世界に特に名前を付けている訳ではない。そして、アトラタン世界の住人から見れば「現世の江戸」も「異界の江戸」も「異界」であることに変わりはないため、混乱を避けるために、従騎士達は彼等の言うところの「異界」のことを、仮に「妖界」と呼ぶことにした。

江戸の現世に住む人間達の大半は、その「アヤカシ」の全容については、ぼんやりとしか把握出来ていない。「人ならざるもの」の存在自体は古来より認識されているものの、それが何者なのかは、ということはよく分からないまま、人間達は人間同士の社会の中で(時折アヤカシの介入を受けながらも)歴史を刻んできた。

そして、現世のとある島国において「寛政」という年号が用いられていた頃、その島国の中心都市である「江戸」を治めていたのは、江戸城を拠点とする征夷大将軍・徳川家斉という人物であり、彼はその島国全体を統括する身でもあった。と言っても、彼自身は政務には殆ど関わらず、重臣達に仕事は丸投げした上で、幾人もの妻を娶り、江戸城の一角に設けられた「大奥」と呼ばれる彼女達の住処に入り浸って、子作りにばかり精を出していたという。隠神刑部はそんな彼の「憑神」として、彼と共に大奥での乱れた生活を満喫していたらしい。

ところが、ある日、そんな江戸の街から一斉に人間達が消えてしまった。その代わりに、本来は妖狸達と同じ「妖界」の住人である「河童」と呼ばれるアヤカシ達が江戸中を闊歩するようになったという。彼等の世界における「河童」とは、川に起きた悲劇によって命を落とした人間達の魂が「川の神」と化したものと言われており、愉快で悪戯好きな性格であると同時に、人間に対しては平気で残虐な振る舞いをすることもあるらしい。

ここまでの話を聞いたところで、ユリムがふと質問を投げかけた。

「元は人間ということは、話せば分かり合える可能性もある、ということなのか?」

「さぁな。奴等の思考は読めぬ。ただ、どちらかと言えばアヤカシの中では人間に近い存在であることは確かだろう。人間の遊戯である『相撲』にこだわる者が多いというあたり、生前の記憶が影響しておるのかもしれん」

「相撲?」

ユリムが首を傾げたところで、ハウメアが付言する。

「とっくみあいのこと、らしいよー」

彼女は事前にカルタキアの書庫にて、隠神刑部の話と照らし合わせながら、河童に関する情報を調べていた。

「なるほど……。とりあえずは、情報を引き出すためにも、その相撲とやらを通じて、意思疎通を図るという選択肢も考えておくべきか……」

つまりは、まさに文字通り「相手の土俵に乗る」ということである。立場上は聖印教会に身を置くユリムではあるが、先日の京の魔境の際もそうであったように、必要とあれば状況に応じて投影体とも交渉の機会を設けることを厭わぬ柔軟さの持ち主でもあった。

とはいえ、現状において当の河童達も、どこまで状況を正確に把握しているのかは分からない。そもそも「江戸の街から人間が消えた」という現象自体、この世界に投影される前の時点で異変が起きていた(人間が消滅した後に投影された)のか、この世界に投影される過程で人間が消滅したのかも、現状では不明である。隠神刑部は前者だと考えているようで、確かにそれならば河童達がその原因に関わっている可能性は高そうだが、もし後者だとすれば、おそらくは彼等自身も現状に困惑しているだけで、聞いても何も分からないかもしれない。

ユリムがそんな憶測を巡らせている中、再びユーグが妖狸に問いかける。

「その河童ってのは、川の近くにいるんだよね?」

「まぁ、そうじゃな。今は人間もいなくなった以上、町中のどこを歩き回ろうと、誰に咎められることもないのじゃが、概ね川や堀の近くにばかりたむろしておる。やはり、それが奴等の習性なのじゃろうな」

「だとしたら、その川の奥に、今回の事件の秘密があるんじゃない?」

どこかワクワクしたような表情で、ユーグはそう語る。

「そうかもしれん。ただ、江戸はそこら中に川や堀が張り巡らされておるから、闇雲に潜ったところで、どこに何が潜んでおるかは分からぬ。それに、儂も別に泳げぬことはないが、川の底まで潜って調べるのはごめんじゃ。水の中こそ、本当の意味での奴等の『土俵』じゃからな。そんな危険な真似はしとうない」

「ふーん、じゃあ、僕が潜って調べてみるよ」

「ほう……? おぬし、泳ぎは得意なのか?」

「ううん、むしろ苦手な方だけど、まぁ、根性でどうにかするから、大丈夫」

あっけらかんとした声色で、ユーグはそう答えた。その仮面の下でどんな表情を浮かべているのかは不明だが、妖狸は「人間の考えることは分からん……」と内心で呟きつつ、静かにため息をついた。

******

やがて彼等は「江戸」の魔境へと足を踏み入れる。そこには、以前にユリムが潜入した「京」と明らかに同じ建築様式と思しき木造の建物が立ち並んでいたが、それでもどこか雰囲気が異なっているようにも見えた。それは、単純に「人の姿が見えない」ということだけでなく、そこはかとなく街の構造構造自体が異なっているように見えたのである。たとえるならば、「京」が極めて精巧な設計に基づいて作られたチェスの盤面のような構造であったのに対し、「江戸」は段階的に少しずつ発達を遂げていったような、良くも悪くも混濁とした様相の町並みであった。

「ここはー、キミがいうところの『げんせ』なのー?」

「そうじゃ。この世界に『投影』されたのは、どうやら『現世』のみらしい」

一応、隠神刑部もハウメア達との対話を通じて「投影」という概念についてはそれなりに理解している。その上で、彼がそのように判断した根拠は、本来は「妖界」の住人である筈の彼が、妖界へと戻ることが出来なくなっているからなのだが、その憶測が本当に正しいのかどうかは分からない。混沌の性質を考えれば、妖界への扉が一時的に閉ざされているだけで、今の時点でも実はこの世界に覆いかぶさるように存在しているという可能性もありうるだろう。

隠神刑部の当初の目的は「本来の江戸を取り戻すこと」であった(彼は人間を化かし、誑かすことに愉悦を感じる気性であるため、人間のいない江戸には魅力を感じていない)。だが、今の自分が「投影体」であるという事実を知った時点で、その目的は「自分から人間を奪った輩に一泡吹かせること」へと切り替わっていた。今の彼の認識としては、この世界はあくまで「いつ醒めるかも分からない泡沫の夢の世界」であり、そこでは永劫の楽園を築くことは難しい以上、ならばせめて復讐という刹那の快感を求めるべきと考えたようである。

その意味では、今の時点では従騎士達と協力関係にはあるものの、今後の状況次第では、彼がどう動くかは分からない。もし、「人間の消失」の元凶が、誰の思惑でもない投影という現象そのものだった場合、目的を失った彼は自暴自棄になって従騎士達に害を為すようになるかもしれないし、最悪の場合、魔境を維持することで自分自身の存在をこの地に繋ぎ止めることで、このアトラタン世界の人間社会の中で悪戯三昧の生活を送ろうと考え始めるかもしれない。

一応、現状ではハウメアの身体に紐付けられた存在である以上、ハウメアが精神を乗っ取られるようなことがなければその心配はないだろうが、そもそもこの「憑神」という状態がどこまで安定した関係性なのかもよく分からない以上、ハウメアとしては、聖印の力で制御する術を模索しながら、慎重に彼の動向に目を配る必要があった。

「さて、では河童の気配を探ってみるか……」

隠神刑部はそう呟くと、周囲の妖気を感じ取ろうとする。この時点で、ハウメアの魂にもまた彼の鋭敏な感覚に直結する形で近隣の様子が流れ込んでくる。

「……ふむ、ここから一番近いのは、そこの坂川の畔じゃな」

妖狸はそう言いながら、前足で一つの道の先を指差す。従騎士達がそれに従って警戒しながら歩を進めていくと、その「坂川」と思しき河川が目に入ったところで、唐突に水面から不気味な気配と共に生臭い香りが漂い、そして蛙の鳴き声が聞こえてくる。三人の従騎士が警戒した視線を向ける中、その水面から、人間の子供程度の体格の何かが次々と現れる。彼等は、身体の大半が緑の鱗に覆われ、背中には亀のような甲羅、そして頭上には丸い皿のような何か付着しており、それはハウメアが事前に調べた書物に記されていた「河童」の外見と概ね一致していた。

|

+

|

河童 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.236)

|

「人間! 人間じゃ!」

「ようやく現れたか、人間共め!」

「今までどこに隠れておった!」

河童達は次々とそう言いながら、従騎士達に向かって近付いてくる。その口ぶりは、どこか嬉しそうな様子にも聞こえた。それに対して、妖狸はやや困惑した声で問いかける。

「どういうことじゃ? お前達が人間を拐かしたのではないのか?」

それに対して、河童達もまた、怪訝そうな顔で答えた。

「何を言うておるのじゃ? この化け狸は?」

「人間がおらんくなっては、相撲も取れぬし、尻子玉も取れぬではないか」

「そうじゃ! 相撲じゃ! 相撲を取るのじゃ! 勝てば尻子玉をいただくぞ!」

どうやら、隠神刑部の「河童元凶説」は間違っていたようである。だが、それはそれとして、今のこの街の中には河童達しかいないのであれば、どちらにしても彼等と話をする必要はあるだろう。ユリムはそう判断した上で、あえて彼等との交渉の席に乗ることにした。

「相撲を取るのは構わない。だが、尻子玉とは何だ?」

「尻子玉は尻子玉じゃ!」

さっそく話が頓挫しかけたところで、横からハウメアが小声で耳打ちする。

「なんかよくわからないけどー、それをとられるとー、ふぬけになるかー、しんじゃうんだってー」

ハウメアが読んだ文献によって書かれていた内容は微妙に異なるが、いずれにせよ、人間にとって重要なパーツらしい。それが具体的に何を指しているのかは不明だが、河童は人間からそれを奪うことに執着する傾向があるという。おそらく、ここで彼等の申し出を断ってしまったら、何も話は進まないだろう、ということをユリムは察する。

「よく分からないが、それがお前達の望みなら、受けて立とう。それで、お前達が負けた時は、どうするつもりだ?」

「わしらが負けることなど、ありえん!」

「では、もし負けた時は、何をしても良いのか?」

「あぁ! いいだろう! 負ける筈がないからな!」

河童の中の一人とユリムがそんな会話を交わしている間に、ハウメアは短剣を用いて、二人の周囲の地面に大きな円を描く。

「ちょっけーじゅーさんしゃくってことはー、これくらいかなー?」

事前に調べた文献で確認したこの世界の度量衡に基づき、「土俵」の範囲を設定する。それがこの世界における土俵として厳密に正しい大きさになっているかどうかは不明だが、河童達もそこまで細かいことは気にしていないようであった。

その上で、ハウメアは隠神刑部に語りかける。

「で、ぎょーじってのがいるらしーけど、それはキミでいいよね? あーしはルールとかよくわからないしー」

「そうじゃな。こやつらにとっても、『第三者』である儂の方が良いじゃろう。もっとも……」

河童達が言うところの「相撲」と、当時の人間社会における「相撲」が同じルールとは限らないし、そもそも彼等がルールを守るかどうかも怪しい、と判断した上で、隠神刑部は従騎士達に勝負の最中も彼等の動向に警戒するように注意喚起しようとするが、ここで彼は「あること」に気がついた。

「あの仮面の小僧……、どこに行った?」

いつの間にか、ユーグの姿が消えていたのである。

******

(うーん、やっぱり、川の中の方が混沌濃度が高い気がするな……)

河童達の注意がユリム達に向いている間に、ユーグは一人、密かに川の中へと潜水を始めていた。彼は直観的に、河童達が現れた川の奥底がどうなっているのかを確認する必要があると判断したのである。

川の水質自体はアトラタンの一般的な淡水と大差はないようだったが、それでも地上に比べて混沌濃度が高いと彼が判断したのは、水をかき分けている時の感覚に微妙な違和感を感じたからである。それが具体的にどのような違いなのかは分からないが、明らかに本来の自然法則に反する力が働いているような感触を彼は感じ取っていた。

そして、川底を目指してひたすら潜り続けていたユーグは、やがて更なる違和感に気付く。

(……深すぎじゃない?)

明らかにそれは「川」の深さではなかった。そして、気付けば左右の「川幅」が消滅し、そこはまるで広大な海のような無限の広がりを見せていた。この時点で、ユーグは自分の「川底が怪しい」という直観が正しかったことを実感しつつ、そろそろ自分の肺活量が限界に達しつつあることを実感する。

(とりあえず、一旦戻って……)

ユーグがそう決断した直後、唐突に彼の右足が「何者か」に掴まれる。

(んーーーー!?)

後ろを振り返る余裕のないユーグはそのまま地上に向かって強引に浮上しようとするが、更に別の何者かの手が今度は左足に絡みつき、そのまま水底へと引きずり込まれようとする。

(これは、ちょっとまずい、かな……)

どうにかその手を振りほどこうと、必死で左右の足をバタバタと動かしつつ、長剣を抜いて足元に向かけ振り回すと、やがて彼の両足を掴んでいた何者かの手は解かれる。だが、ここで想定外の体力を消費してしまったユーグは、水面までまだかなり遠い深さにいたにもかかわらず、徐々に意識が遠のいていく。

(困ったな……、このままじゃ、帰れそうにない……)

だが、そんな状況の中で、彼は水面の一角から、見たことがない類いの「光」を発見する。

(誰かが助けに来てくれた……? いや、でも、聖印の光じゃない……? )

困惑しながらも、ユーグはその光に向けて、最後の気力を振り絞って泳ぎ始める。すると、自分の周囲の水の流れが、その光のある方向へと流れていくような感触を感じつつ、やがて彼はそのまま意識を失っていくのであった。

******

その頃、坂川の畔では、皆がユーグの身を案じる中、ユリムと河童の相撲が始まっていた。ひとまず事前に「相手の身体に土を付けるか、土俵の外に押し出せば勝ち」というルールを聞いていたユリムは、武具を外して丸腰の状態になったまま、最初に声をかけてきた河童と向き合う。本来の人間界の相撲は「まわし」を巻いた状態でおこなうものだが、河童達にはその習慣がないらしい。

「では、見合って、見合って。はっけよーい……」

隠神刑部がそう告げると、ユリムと河童は腰を落とし、互いに睨み合う。

(拳は反則という話だったから、まずは張り手で様子を見るか……)

ユリムがそんな思案を巡らせる中、妖狸の声が響き渡る。

「のこった!」

その声と同時に、ユリムが河童に対して平手打ちを加えようとするが、小柄な河童はそれを下から掻い潜り、ユリムの左足へと絡みつく。

(なに!?)

親子ほどの体格差ということもあり、河童は「足取り」を仕掛けて、そのままユリムの体勢を崩そうとする。しかし、ユリムはすぐさま右足でバランスを取りながら踏ん張り、そして左手で河童の胴体を横から強引にすくい上げるように引き剥がし、そのまま転げ倒す。

「すくい投げ〜!」

妖狸が大声で決まり手を告げるが、河童は納得いかない表情で叫ぶ。

「河童相撲は、やるか、やられるかがルールじゃ! いや、わしがルールじゃ!」

彼はそう言うと同時に、その身体から不気味なオーラが漂い始める。

「往生際が悪いぞ! 妖術まで使う気か?」

行司である隠神刑部がそう言って咎めようとするが、それをユリムが制する。

「構わない。それならば、こちらも本気でやらせてもらおう」

ユリムはそう言って聖印を掲げ、自身の身体を強化する。彼はあえて君主としての力を使わずに、本来の生身の力だけで土俵に上がっていたのだが、相手が「その気」なら、自分も遠慮する必要はないと判断したのだろう。

こうして、再び組み合うことになった二人であるが、既にセイバーとしての力を覚醒させている今のユリムに大して、子供程度の大きさの河童が妖術を用いて小細工を仕掛けてきたところで、全く動じることはない。彼は冷静に河童の動きを凝視しながら、今度はあえて両差しを許した状態から、両腕を用いて河童を閂の状態で抱え込み、そのまま土俵の外へと吊り出す。

「極め出し〜」

再び行司の声が響き渡る中、河童は悔しそうな顔で呟く。

「こやつ……、人間のくせに、なぜこんな力が……」

「すまないな。俺は、お前達が言うところの『現世の人間』とは違うんだ」

これに対して、周囲の河童達は怒りで興奮した形相を浮かべながら、一斉にユリムに向かって飛びかかろうとするが、その状況を察したハウメアが隠神刑部に目配せをすると、妖狸は土俵の周囲に「結界」を作り、中に入ろうとした河童達を弾き飛ばす。

「さすがにー、いったいいちのルールはー、やぶっちゃだめだよー」

「まぁ、そもそも小奴らに『決まりを守る』などという発想はないようじゃがな」

ハウメアと妖狸がそう呟く中、結界の中にいた河童はユリムに対して憎まれ口を叩き続ける。

「お前なんぞ、ちょっと腕っぷしが強いだけじゃからな! 川太郎の手にかかれば、お前なんか片手で一捻りじゃ! 調子に乗るでないぞ!」

「川太郎?」

「あぁ。この江戸で一番相撲が強い、『おいてけ堀の川太郎』じゃ!」

「そいつは、どれくらい強いんだ?」

「誰よりも強い! 谷風や小野川よりも強いぞ!」

そんな聞いたこともない名前を出されたところで、ユリムにしてみれば全くピンと来ないのだが、その傍らで隠神刑部は呆れ顔を浮かべる。

「そんな訳がなかろう。別に人間の肩を持つ気はないが、河童ごときが勝てるほど、横綱は甘くはないわ」

よく分からないが、要するに「明らかに話を盛っている」ということらしい。ただ、他の河童達からそこまで過大評価されているということは、少なくとも「河童達の間ではそれなりにリスペクトされた存在」であることは間違いなさそうである。ユリムとしては、ひとまず河童との相撲に勝った上で、何らかの情報を聞き出そうと考えていたのだが、頼む前に勝手に河童の方から重要そうな情報を話してくれたのは僥倖であった。

だが、ここで坂川の川面から、更なる河童達が姿を現し始める。どうやら、地上で相撲がおこなわれている気配を感じ取ったらしい(あるいは、先刻のユーグの一件で、地上に「人間」がいることを察したのかもしれない)。

そして、もともと地上にいた河童達の興奮した状態を目の当たりにして、何が起きているのかも分からないまま、新たに現れた河童達のテンションもまた高揚し始めていた。

「まずいぞ、さすがにあの数の河童が一斉に妖術を使われると、儂の結界でも抑えきれるか分からん……」

隠神刑部がそう口にした瞬間、川とは反対側の方向から、明らかに「人間」と思しき気配が漂ってきた。

「ユーグくん?」

ハウメアがそちらに視線を向けると、そこにいたのは、見覚えのない一人の少女であった。装束からして、ハウメアが事前に調べた「江戸の町人」のようである(下図)。

|

+

|

町娘? |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.16)

|

その姿を見た瞬間、河童達が口々に叫び始める。

「あれは……、転寝師だ!」

「『小梅づつみのおしろ』だ! まずいぞ! 逃げろ!」

そう叫ぶと同時に、河童達は次々と川へと飛び込んでいく。隠神刑部の結界の内側にいた筈の河童もまた(どうやら、その結界は「内から外」への移動は止められないようで)、恐怖に怯えながら川の中へと消えていった。

突然の来訪者に、二人と一匹が驚いた顔を見せている中、その町娘もまた訝しげな表情を浮かべながら、彼等に対して問いかける。

「あんた達、唐人だよね? 言葉、分かる?」

「とーじん?」

ハウメアが首を傾げると、隠神刑部が横から説明する。

「異国の人間、という意味じゃ」

「あー、うーん、まー、そーゆーことになるのかなー。言葉はわかるよー。なんでかは分からないけどー」

いつもの調子でそう答えるハウメアに対して、町娘が少し拍子抜けしていると、今度はユリムが口を開く。

「お察しの通り、俺達はこの国の人間じゃない。君は、この街の住人か?」

「えぇ。あたしは『白』。小梅堤そばの裏長屋に住む、町医者『井上史朗』の娘。そして……」

彼女は隠神刑部に視線を向けた上で、意味深な表情を浮かべながら続ける。

「……転寝師よ」

だが、ハウメアとユリムはその言葉を聞いても、今ひとつピンときた様子を見せない。その反応に対して再び町娘が面食らった表情を浮かべつつ、改めて問いかける。

「え? あれ? あんた達も転寝師じゃないの?」

「うたたねし?」

「あー、すまん。そこまで小奴らに説明するのを忘れておったわ」

妖狸はそう答えつつ、改めてハウメアに対して告げる。

「この世界の人間には、アヤカシを相手に戦うための特殊な力を持つ者達がおる。それが『転寝師』じゃ。その中でも、アヤカシと心を結び、その力を用いる者達のことを『憑神使い』と呼ぶ」

「じゃー、あーしもいまは『つきがみつかい』の『うたたねし』ってこと?」

「まぁ、お主が儂の力を使いこなせていると言えるかは微妙だが、分類上はそう呼んでも良いのかもしれん」

そんな二人の会話を目の当たりにして、町娘は更に混乱する。

「え? なに? どういうこと? そんな強力な憑神を従えているのに、正規の憑神使いじゃないってこと?」

「んーとねー、どこからはなせばいいのかなー……」

******

「おぉ、どうにか目覚めたか、仮面の少年」

その声と共に、ユーグは意識を取り戻す。仮面越しの彼の視界の先には、この江戸の住人と思しき、豪奢な装束に身を包んだ一人の人物の姿があった。身なりはこの世界における「男物」の服(裃)だが、顔付きや髪の結い方を見る限りは女性のようであり、そして金色の右眼と青色の左眼を持つ金銀妖眼が印象的な、独特の風貌の人物である(下図)。歳の頃は、三十に達するか否か、といったところであろうか。

|

+

|

金銀妖眼の人物 |

(出典:『天下繚乱RPG』p.235)

|

その周囲に広がる光景は、先刻ユーグが入水した坂川の畔とは(明らかに同じ魔境の中ではあるものの)別の場所である。彼は困惑しつつ、ひとまず身を起こした上で、目の前にいるその謎の人物に問いかけた。

「……あなたは?」

「私は、征夷大将軍・徳川家治公の御側用人・田沼意次。川の中から人の気配がしたので、ちょいと光を照らしてみたら反応があったから、水の流れを変えて引き寄せてみたんだが、運良くギリギリ助かったようだね」

その声を聞いた時点で、この人物が女性であることをユーグは確信する。そして、光や水を操った、ということをサラッと語っている時点で、ただの人間ではないことも実感する。その上で、彼女が語る「征夷大将軍」の名前を聞いた時点で、ユーグは隠神刑部から聞いていた話との不整合に気付いた。

「あの……、今の征夷大将軍って、トクガワ・イエナリっていう人なんじゃ……?」

その発言に対して、今度はその金銀妖眼の女性の方が一瞬驚いた表情を見せるが、すぐに納得したような顔付きへと切り替わる。

「なるほど……、つまり、再び時空破断に相当するような出来事が起きて、今度は私の方が別の時代に飛ばされてしまった、という訳か……」

「時空破断?」

「君は、『この時代』の本来の住人かね? 今のところ、先刻から君以外の人間を全く見ていないのだが、この時代の江戸は今、どんな状況になっているんだ?」

「いやー、時代というか、僕はそもそも『別の世界』の住人で……」

「ほほう? 別時代ではなく、別世界への扉が開いている、ということか?」

その女性は興味深そうな顔でユーグに詰め寄るが、どう説明すれば理解してもらえるのかは、ユーグにもよく分からない。彼女が投影体であることはほぼ間違いなく、その話しぶりからして、どうやら「この魔境の投影元の江戸」の住人だった訳では無さそうだが、かといって、彼女がどのような世界(時代)から投影された存在なのか、現状では皆目見当もつかない。

ここで、一瞬の沈黙の後、ユーグが何かを言おうとする直前に、先に彼女の視線が動いた。それまでユーグに向けていた金銀妖眼の焦点が、突如として「彼の後方に現れた何者か」へと移行したのである。

「そこにいるのは、白面の……!」

彼女はそう叫ぶと同時に、全速力でその視線の先へと向けて駆け出していく。唐突なその一瞬の出来事にユーグは困惑しつつ、後を追おうとしたが、さすがに体力が回復しきっていない身体では全力で走ることも出来ず、すぐにその姿を見失ってしまった。

******

「つまり、ここは『現世』でも『異界』でもないってこと?」

町娘のお白は、ハウメア達から、アトラタン世界における「魔境」や「投影」という概念について説明され、明らかに困惑した表情を浮かべながらも、どこか納得したような顔を浮かべる。

「あたし、ついさっきまで、普通に江戸の街の中で『依頼』に関する調査をしていたところだったんだけど、特に逢魔ヶ時の気配も感じないまま、いきなり周りから人がいなくなってしまったのよ。正直、何がどうなったのか、さっぱり分からなかったんだけど……、確かにその説明を聞けば、それが一番辻褄が合いそうな気がするわ。本当にそんなことが起きるのか、まだちょっと釈然としない気分だけど……」

どうやら、彼女はつい数刻前にこの魔境に投影されることになったばかりの投影体のようである。ちなみに、彼女を含めた転寝師と呼ばれる者達は、日頃は市中で町人として普通の生活を送りながら、時折その力を用いて、アヤカシに苦しむ人々からの「依頼」をこなす裏稼業をこなしているらしい。

「ちなみに、おぬしが受けておった『依頼』とは、どんな内容だったのじゃ?」

「この街のどこかにあるっていう『おいてけ堀』に行って、アヤカシに連れ去られた子供を探してほしい、っていう話なんだけど……」

当然、この話が出てきた時点で、ユリムはピクっと反応する。

「それは、今の俺達の調査にも関係しているかもしれない。協力してくれないか?」

「え? あー、うん、協力するのはいいんだけど、まだその堀の場所すら見つける前に、『こんな状況』になっちゃったのよ。それに、さっきからずっと、私の憑神の『お市』の気配も消えてしまっているし……。どうも、私一人だけで『こっち側』に来ちゃったみたいなのよね……」

「お市」とは、お白に取り憑いている「座敷童子」と呼ばれる類いの憑神らしい。憑神使いは憑神がいなければ、その本領を発揮することは出来ない。彼女はこれまで数々のアヤカシを祓ってきた転寝師であるため、河童達からは恐れられていたが、実際のところ、今の彼女ではアヤカシを相手にまともに戦える力はない。

それでも、少なくとも江戸の町に関する情報については、江戸城の大奥に入り浸っていた隠神刑部よりは彼女の方が道案内役として適任だろうと判断したユリムは、そのまま彼女に協力を依頼する。

一方、この時点でハウメアの脳裏には、一つの「選択肢」が思い浮かんでいた。彼女は心の中で隠神刑部に問いかける。ハウメアとしては、先刻のユリムの「覚醒した君主としての力」を目の当たりにしたこともあり、自分もそろそろ本格的に修行に向かいたいと、改めて実感していたところであった。

(ねー、きみがこのひとに取り憑くことってー、できるとおもうー?)

(ふーむ……、普通は、既に憑神使いとなっている者が「二人目」を宿すことはないのじゃが、「憑神使いとしての素質がありながら、憑神を失っている状態」ならば、出来そうな気はするな。彼女が儂を拒まなければ、じゃが)

無論、他の従騎士達に委ねるという選択肢も可能だが、それぞれの従騎士ごとに事情もある以上、今の時点で確実に頼める相手はいない。最悪、誰も見つからなければ、彼女に任せるという選択肢も考慮に入れて良いだろう。

そして、彼等がそんな会話を交わしているところへ、疲弊した様子のユーグが到着する。

「あー、よかったー、やっと戻ってこれた……」

彼は、自分が引き上げられた場所もよく分からない状態であったが、それでも、状況的に考えてそこまで遠くまで移動はしていないだろうと判断し、辺りを闇雲に歩き回り、どうにかこの「元の場所」へと辿り着いたのであった。

「あー、ユーグくんー、よかったー、ぶじだったんだねー」

「今まで、どこに行っていたんだ?」

「いやー、川底を調べようと思ってたんだけど、思ったより深くてね……」

そこからユーグは一通り事情を説明すると、隠神刑部は仰天の声を上げる。

「田沼意次じゃと!?」

「しりあいー?」

「儂の知っている田沼意次は、先代将軍の御側用人じゃ。しかし、その話を聞く限り、そやつは『過去のこの江戸』ではなく、『別の江戸』からの投影体じゃな。間違いない」

すっかり投影体という概念についての理解を深めた隠神刑部は、そう断言する。なぜならば、彼の知っている田沼意次は、女でもなければ金銀妖眼でもない。時代的には「永禄の桶狭間」よりも遥かに近い時代の人物だが、少なくとも「知り合い」ではなさそうである。

「一体、何がどうなっておるのだ、この世界は……」

既に何度目かも分からぬ程に言い尽くしたこの言葉を呟きつつ、異界の妖狸は改めて深い溜息をつく。そして、お白からはひとまず「おいてけ堀」に関する調査に協力する約束をユリムが取り付けた上で、現状はユーグが既に疲労困憊の状態だったこともあり、ひとまずカルタキアへと帰還することにしたのであった。

☆今回の合計達成値:28/100

→このまま次回に継続(ただし、目標値は上昇)

カルタキア近海に出現した岩礁の魔境の混沌核は、異世界「エルスフィア」における亜神をモデルとした人工亜神達が封印された洞穴の奥に存在するらしい。第一次浄化隊の奮戦により、6体のデヴィアの撃破には成功したが、おそらくまだこの奥にもデヴィアが眠っている可能性が高いと推測されている。

エルスフィアには少なくとも12の亜神が存在すると言われており、前回の戦いで撃破した6体は、それぞれが闇王ガウダハ、海王ファマダ、風王フリューヴァン、幻王シグニカ、氷王ミュラキ、星王ルーシラをモデルにしたと思われる形状であった。そして、洞穴の最奥部には祭壇のような何かがあり、そこには「治癒の神」として知られる森王ナウマニカを象徴する紋章のようなものが描かれていたという。

「あの岩礁の魔境は、おそらくエルスフィアの中でもシュリーウェバ地方から投影されており、森王ナウマニカはその地で主に崇められていることを考えると、おそらく森王をモチーフにしたデヴィアが存在することは間違いないでしょう。そしておそらく、残りの五つの亜神に基づいたデヴィアも、その周囲に潜んでいる可能性が高いと思われます」

出陣前の軍議の場において、前回から引き続いて参加するヴェント・アウレオ(下図)の首魁エイシス・ロッシーニが、今回の作戦への参加予定の者達に対してそう語ると、今回から新たに加わったヴァーミリオン騎士団のアストライア(下図)が付言する。彼(彼女?)は以前に、エルスフィアの他の地域から投影された魔境に足を踏みれたことがあるようで、亜神に関する知識はそれなりに豊富であった。

「残りの亜神達のうち、実質的な世界全体の主神とされている陽王サーラート、その妻である月王クンティラ、そして陽王の知恵袋とされている法王ダーマチャキと、若く苛烈な気性で知られる最年少の火王イグニクスの四神は、『より高き神』と呼ばれている者達ですので、それらをイメージして造られたデヴィアがいるとすれば、前回皆さんが撃破した亜神達よりも強大な力が込められている可能性は高いでしょう。しかし、デヴィアという存在が実質的に『兵器』として作られていることを考えると、おそらく最も厄介なのは、残りの一体、すなわち龍王バトウカを模したデヴィアだと思います」

龍王バトウカは、純粋な戦闘力だけなら十二亜神の中でも最強と謳われている。実際、かつてアストライアが浄化へと赴いた魔境は、その龍王が支配するナーガアロカ大陸から投影された森であり、その地に住む龍王の一族(と思しき者達)は一人一人が極めて強力な力の持ち主であったらしい。無論、モデルとなった亜神の力とデヴィアの力が比例するとは限らないが、兵器として作るのであれば、その「戦闘力」に最も重点を置いた設計となっている可能性は高いだろう。

その上で、もし仮に六体のデヴィアが存在していたとして、問題は、どのデヴィアが「魔境全体の混沌核」となっているか、である。シュリーウェバにとっての土地神的な存在である森王なのか、世界全体の主神である陽王なのか、戦闘力最強の龍王なのか、それとも、それらとはまた別に魔境全体の力の源となる混沌核が存在しているのか。必ずしも全ての亜神を倒す必要はない以上、明確に最も強大な混沌核を持つ存在を見つけたら、その者を一点集中で攻撃するのが得策のようにも思える。

だが、潮流戦線のジーベン・ポルトス(下図)は、それとは異なる作戦を提示した。

「誰が魔境の混沌核であったとしても、最初に狙うべきは森王だ」

その意見に対しては、エイシスもアストライアも同意した。森王ナウマニカは、癒やしの力を持つ亜神と言われている。短期決戦で魔境を浄化する上で、まず回復能力を持つ敵を全力で倒すというのは、どの世界においても鉄則であろう。とはいえ、もしデヴィア達にも戦略的に行動出来るだけの知性が宿っているのであれば、彼等も森王のことを守ることを前提とした陣形で挑んでくる可能性もある。

「だから、俺は可能な限り、森王と思しきデヴィアを狙うが、それが妨害で封じられそうな場合、鍵を握るのは『飛び道具』だ」

彼がそう言って視線を向けた先には、前回から引き続いて参加する第六投石船団の

グレイス

と、そして今回から参戦表明したジーベン直属の

マリーナ・ヒッパー

の姿があった。

「射線が通っていると判断したら、迷わず森王を狙い撃て。いいな」

「分かりました」

「承知しました」

二人がそう答ると、それに続いて今度はマリーナと同郷の

カノープス・クーガー

がジーベンに問いかける。

「俺達前衛部隊は、敵の出方を見ながら臨機応変に対応する、という方針でいいですか?」

「前回のことを考えれば、そうならざるを得ないだろう。どこから誰が出てくるかも分からないし、敵がどんな能力を有しているかも分からないからな」

この点に関して言えば、前回の戦いではカノープスが敵の攻撃をかわしている間に、フォーテリアが伏兵の存在に気付いてくれた。しかし、今回はそのフォーテリアがいない。

(それなら、今回は俺が敵の戦力把握に専念すべきでは……?)

カノープスがそんな考えを巡らせている間に、アストライアが口を開く。

「前回はエイシス卿も前衛に出ざるを得なかったようですが、今回は私もいることですし、エイシス卿には後方支援に専念してもらった上で、全体の指揮権を委ねるべきかと思うのですが、いかがでしょう?」

「同感だ」

ジーベンがそう告げると、エイシスも頷きながら答える。

「分かりました。では、ひとまず突入時の配置についてですが……」

「あ、エイシス! やっほー! お手伝いに来たよ!」

「姉さん……、遅刻したんだから、まずその前に謝らないと……」

エイシス傘下の双子がそんなやりとりをしている中、エイシスはいつも通りに淡々と話を進めていく。

「この二人は、最奥部への道を塞いでいる瓦礫の除去要員として召集しました。前回のように、除去の途中で敵が出現する可能性もありますが、あえて今回は、そこで手を休めずに、一気に奥へと進む道を確保するために、除去作業を続ける要員を用意することにしたのです」

その説明に対して、同じくヴェント・アウレオの

ジルベルト・チェルチ

が問いかける。彼は以前の洞穴の調査作戦には参加していたため、洞穴の内部については理解していた。

「オレはこないだの浄化作戦の時はいなかったから、どういう形で敵が出てきたのかは知らないけど、もし、敵が瓦礫の『手前』と『奥』で分かれて出現するなら、別に急いで瓦礫を退けなくても、まず手前の敵だけ先に各個撃破すればいいんじゃないのか?」

「一理あります。しかし、問題は、瓦礫の奥に『回復要員』がいる可能性が高い、ということです。もしかしたら、手前側に現れたデヴィアと戦っている間に、奥から現れた森王のデヴィアが、他のデヴィアの傷を治癒する可能性もあるでしょう」

「でも、この間はそうはならなかったんだろう?」

「はい。しかし、それは瓦礫の上部しか除去しなかったから、かもしれません。もし、他のデヴィア達も出現の条件が『瓦礫の除去の進展具合』なのだとしたら、瓦礫の除去の過程で、手前側に龍王のデヴィア、奥側に森王のデヴィアが同時に敵が出現するという、最悪の可能性が発生する可能性もあるでしょう。だからこそ、総合的に考えれば、最奥部までの道を確実に確保することを優先するほうが、リスクは低いと判断しました」

「なるほど。まぁ、アンタがそう言うなら、オレはその作戦を信じるぜ。オレ達の船長だしな」

ジルベルトがそう答えたところで、エイシスは話を続ける。

「その上で、道が開けた時点で、最奥部から敵が現れそうにないなら、前回同様、リカルドに偵察役をお願いしたいと思います」

「あぁ、任せな」

「俺も、偵察役に回らせてもらえませんか?」

「あなたが?」

エイシスは意外そうな顔を浮かべた。隻眼のラルフが偵察役というのは、ややミスマッチのようにも思える。ましてや彼は先日、マローダーとしての力に目覚めたばかりであり、てっきり、その力を戦いの場で示したがるものだと思っていた。

「確かに俺は視界は狭いですが、それを補うために『耳』を鍛えてきました。最奥部で何か物音がすれば、絶対に聞き逃しません」

そう力説するラルフの様子を、同郷のジルベルトは黙って見ていた。先日の覚醒直前の一件以来、二人の関係がどうなっていたのかは不明だが、ひとまずエイシスは了承した。

「では、ラオリスとヴァルタが瓦礫を除去して、ひとまず人が通れる程度の隙間が出来た時点で、リカルドとラルフが最奥部へと突入して偵察、という流れでお願いします。もちろん、状況によってはこの四人にも戦闘に参加してもらうことになります」

エイシスからしてみれば、この四人は自身の直属の従騎士である以上、臨機応変な対応が必要なポジションに彼等がいるのは、指揮官としては動かしやすい人選と言える。一方で、もう一人の部下であるジルベルトは、対デヴィア戦闘要員として参戦する心積もりであった。

「オレは今回は戦闘に専念させてもらうつもりだけど、とりあえず、最初に敵が現れたら、そいつに斬りかかっていいか?」

「いや、一番槍は俺にやらせてくれ。敵がいつどこから現れるか分からないんだったら、敵に囲まれても平気なマローダーの俺が、その役回りを担うべきだろう?」

ファニルは現時点のカルタキア内で唯一、《暴風の印》を使える従騎士である。ジルベルトもセイバーの聖印に覚醒してはいるが、現時点での一従騎士としての実力としてはファニルの方が上である以上、エイシスとしても彼女の主張に理があるように見えた。

「そうですね。では、基本的には先陣はファニルさんに任せましょう。もし敵に囲まれるようなことがあれば、その時点で《暴風の印》を発動してもらいつつ、状況によってはジルベルトも加勢するという想定で。ただし……」

エイシスはそう言いながら、視線をアストライアに向ける。

「もし、最初の段階で明らかに龍王と思しきデヴィアが現れた場合は、その相手はアストライア卿にお願いします」

アストライアは以前、別の魔境で「本物の龍王」の上位眷属と戦った経験がある。最強の戦闘力を持つ龍王のデヴィアに対しては、こちらも「最強の盾」を以って対抗すべきというのがエイシスの方針であった。アストライアは黙って頷き、ファニルも(「龍」を相手に自分の力を試したい気持ちはあったが)渋々その方針を受け入れることにした。

その上で、この作戦参加者の中で唯一、最初からこの岩礁の魔境に関わり続けてきた

フォリア・アズリル

は、前回の戦いで(本来は自分が守るべき対象であった筈の)フォーテリアに庇われたことの雪辱を果たすべく、今回はその身を以て仲間を守ることに徹しようと心に誓っていた。その手には、今も「ヤシャオウサマの剣」が握られている。

(なぁ、お前……、もうやめにしないか? デヴィアを相手に戦うなんて……)

(あまりうるさいと、海に沈めますよ)

心の中で剣に対してそう言い放ちつつ、フォリアは一人静かに闘志を燃やす。当初、この魔境に挑もうとしていた時の(裏の)動機は既に失われ、今の彼女はただの一人の従騎士として、自身の果たすべき役割をまっとうすることに没入していた。

******

やがて軍議が終わり、各自が一旦、自陣へと戻ろうとする中、ジルベルトはふと、ジーベンに問いかけた。

「なぁ、ジーベン。俺に『聖印を使った剣術』を教えてくれねぇか?」

「聖印を?」

「あぁ。アンタと同じセイバーの力に覚醒はしたんだが、まだその使い方がよく分からなくてさ。聖印の力をどうやって剣に乗せれば良いのか……」

それに対して、ジーベンはあっさりと言い放った。

「無理だ」

「……まぁ、そうだよな。やっぱり、将来敵になるかもしれない相手に、そう気軽には……」

「そうではない。俺は剣の使い方も、聖印の使い方も、誰かに習った訳ではない以上、誰かに教える方法が分からない」

おそらくは、それこそが彼が「天才剣士」と評される所以なのだろう。

「なるほどな。じゃあ、勝手に盗ませてもらうぜ、あんたの戦い方を」

「あぁ、それでいい。それこそがお前達『海賊』の本分だろう」

「分かってんじゃねーか。そうさ、勝つためなら、なんだって盗んでやる。そのくらい貪欲じゃねぇと海賊なんて務まらねぇからな」

そう呟きつつ、自陣へと帰還するジルベルトを、ジーベンはただ黙って見送るのであった。

******

作戦決行当日。岩礁の魔境までの海路では、何体かの怪物には遭遇したものの、特に大きな障害が発生することもなく、3名の指揮官と10名の従騎士達による浄化部隊は、あっさりと洞穴へと到着し、斥候役のリカルドとラルフがそれぞれに松明を手に持ちながら先頭に立つ一方で、最後尾ではエイシスが松明を持つことで光を部隊全体に照らすという隊列で、少しずつ慎重に歩を進めていく。

(この間の時と比べて、そう大きくは変わっていないな……)

それがリカルドの率直な実感であり、それは継続参加組の面々も概ね同じ認識であった。魔境はしばらく放置している間に姿を変えることがよくあるが、この魔境に関しては、今のところ、偶発的に魔物が追加投影される現象は発生していないらしい。

一方、その隣に立つラルフは、自分の後ろを歩いているジルベルトに対して複雑な想いを抱きつつ、今は任務に専念しようと、雑念を振り払いながら、周囲の音の変化に気を配る。

(今のところ、洞穴の奥の方からは物音はしない。風の音にも、特に異変は無さそうだ……)

一方、当のジルベルトは、そんなラルフの思惑を知ってか知らずか、二度目の探索となるこの洞穴の空気を感じ取りながら、どこかワクワクした様子であった。

(祭壇のようなものがあるってことは、デヴィアを倒したら、その奥に何か「お宝」が眠っているかもしれないよな!)

その彼の一歩後ろを歩いていたラオリスは、興味深そうな顔で洞穴の細部をじっくりと観察しながら感慨に浸る。

(う~ん、懐かしいなあ。前まで住んでた洞窟みたい)

初めて訪れる洞穴を見ながら、彼女がそんな感慨に耽っている一方で、その横に立つヴァルタは、姉に何か言いたそうな雰囲気を醸し出しながらも、どう切り出せばいいのか分からず、微妙な表情を浮かべていた。

ヴェント・アウレオの面々がそんな想いを抱いている中、やがて彼等は「前回の戦場となった空洞」へと辿り着く。その奥の部分には、相変わらず大量の瓦礫が積まれた状態のままになっていた。

「うわー、これはまた、思ってた以上に大量のガラクタの山だね」

「かなり骨が折れそうだけど、頑張ろう、姉さん。僕たち2人なら、どかせると思う」

「そうだね! じゃあ、エイシス、周囲の警戒はよろしく!」

ラオリスがそう告げると、他の者達がデヴィアの出現に警戒して部屋の各所に目を光らせる中、ラオリスとヴァルタは瓦礫の山に登った上で、上から順番に着実に崩し始める。序盤は黙々と作業を続けていた二人であったが、やがてその沈黙に耐えかねたのか、ヴァルタが口を開く。

「……この前は、距離を取ってごめんね、姉さん。僕、姉さんと合わせる顔がなくて……、ずっと避けてた」

ヴァルタは、小牙竜鬼の森の浄化作戦において姉を守れず、最終的には逆に助けられることになってしまったことを、ずっと引きずっていたらしい。そのため、前回の防衛任務の際も、あえてラオリスとは距離を取って行動していた。

「でも、もう大丈夫。だから、2人で一緒に頑張ろう」

彼がそう思えるようになったのは、先日、港でスーノと遭遇した際に、彼との会話を通じて「一人で二人分強くならなくても、二人で一人分ずつ強くなればいい」という発想へと至れたからである。それまで、「自分が姉を守らなければ」という意識に強く囚われていたが故に、それが出来ない自分への嫌悪感に苛まれていたヴァルタにとって、それは革新的な意識転換であった。

ラオリスにしてみれば、今まで一人で勝手にそんな感情を抱え込んでいたヴァルタに対して、色々と思うところが無くも無かったが、彼の中でポジティブな結論が出せたなら、それ以上、何も言うべきことはなかった。彼女は黙って笑顔で弟の決断を受け入れ、そのまま二人は除去作業を続けていく。そうしている間に、いつの間にか前回リカルドが崩しきった量よりも多くの瓦礫が山から崩れ落とされていた。

(何かあるとすれば、「ここから」だ……)

リカルドがより強い警戒心を持って周囲に視線を向けるが、今のところ、前回のような混沌核の収束は発生していない。最悪の場合、「一度倒したデヴィアが、時間の経過と共に再び出現するようになる」という事態も想定出来たが、今のところ、そういった気配は感じられないようである。

そして、淡々と作業を続けていくデルトラプス姉弟は、やがてガラクタの山の中に、ひときわ大きな鉄(?)の塊が積まれているのを発見する。元は何だったのかも分からない形状であり、おそらく双子の合計体重よりも重いのでは? と思えるほどの大きさであった。ただでさえ足場が不安定なガラクタの山の上では力を入れにくく、一人では持ち上げるどころか、動かすことすら難しい。

「このガラクタ、結構大きいな……、姉さん、僕たち2人でならどかせそうだから、力を貸してもらえないかな?」

「わかった、手伝うよ! みんな、ちょっと大きいのをそっちに投げるから、念のため、下がっててね」

ラオリスがそう告げると、仲間達は空洞の壁際の辺りにまで下がりつつ、(「大きなガラクタ」を除去するということは、それが一つのトリガーとなっている可能性もあるため)周囲への警戒は続けていく。

「ヴァル、行くよ?」

「うん、姉さん」

「「よい……、しょ!」」

二人が息を合わせて同時に力を込めてそのガラクタを放り投げると、地面への落下と同時に激しい振動が響き渡る。だが、洞穴の存在そのものに影響を与える程の衝撃ではなく、そして特に新たな混沌核の気配も感じられなかった。そして、その巨大なガラクタを山から落としたことで、天井付近の上部空間は大きく広がり、成人男性でも余裕を持って通れる程度の「通り道」が確保される。

「よし。じゃあ、俺達の出番だな、行くぞ、ラルフ」

「あぁ」

リカルドとラルフがそう言うと、デルトラプス姉弟と入れ替わる形でガラクタの山の頂点へと登り、そこから最奥部へと入り込む。そこは、横に二人並んで歩くとやや手狭になる程度の幅で、その奥には祭壇のような何かが設置され、そこには森王ナウマニカの印章が記されている。その光景も、以前に来た時と変わらなかった。

背後では、双子が引き続き瓦礫の除去作業を続ける中、リカルドとラルフは慎重に最奥部の祭壇のような場所へと足を踏み入れようとするが、ここでいち早くラルフが「異変」に気付く。

(風の音が、変わった……?)

彼等が一歩踏み出そうとしたその先に、混沌核の新たな収束とはまた異なる、特殊な混沌の作用の発生であろうということを、ラルフは直観的に察する。

「待て、リカルド!」

「どうした?」

リカルドが足を止めると、誰もいなかった筈の空間に、二体の投影体が現れる。前回の作戦に参加していたリカルドは、それらが前回のデヴィア達と同様に「混沌による偶発的投影」ではなく、「投影前の時点からこの空洞内に仕掛けられていた出現ギミック」の可能性が高いという判断に至る。ただ、そこで現れた者達は、明らかに前回現れた六体のデヴィアとは、それぞれに異なる意味で異質な存在であった。

現れた二体の投影体のうち、奥の祭壇の前に現れたのは、母性を感じさせる雰囲気の女神であり、以前のデヴィア達と比べて、その内側に内包する混沌核の規模が格段に膨大であった。おそらくは「森王ナウマニカ」を模したデヴィアであり、そして彼女こそがこの魔境の中心的な混沌核なのだろう。

一方で、そんな彼女の前に立ちはだかるように現れたのは、さほど広くないこの通路の横幅を丸々占領しそうな程の大きさの「龍」の姿をしていた。そして出現と同時にその龍は、目の前にいたリカルドに対して、前足の爪で軽く振り払うように殴りかかる。直前のラルフの警告があったことで臨戦体勢となっていたリカルドは、すぐさま剣と盾を使ってその攻撃を受け止めるものの、その圧力を止めることは出来ず、瓦礫の山の辺りまで一気に弾き飛ばされる。

「おいおい、これが『龍王』のデヴィアってことかよ……」

その力に圧倒されながら、リカルドは驚愕の表情で呟く。亜神の中には、人の形をしていない者もいるという話を聞いてはいたが、前回遭遇した、「本来は亀の姿をした海王ファマダ」を模したと思われるデヴィアは、あくまでも「亀の因子を含んだ人型のデヴィア」であったのに対し、今のリカルド達の目の前に現れたのは、まごうことなき「龍」そのものの形状のデヴィアである。一般的には、デヴィアは「魔法の力で人体改造された人間」だと言われているが、ここまで完全な「異形」の形になっていると、もはや本当にデヴィアなのかも疑わしく思えてくる。

そして、その龍の姿をしたデヴィアのような何かが口を開いた瞬間、リカルドとラルフは同時に危機を察して、それぞれ左右に身をかわしつつ、後方で除去作業を続けていたデルトラプス姉弟に向かって叫ぶ。

「「逃げろ!」」

この時点で、ラオリスもヴァルタも「瓦礫の向こう側」で何かが起きていることは察していたため、その声を聞いて反射的にそのガラクタの山から飛び降りる。そして次の瞬間、龍の口から激しい炎がその瓦礫の山へと向かって放たれ、そこに積上げられた諸々のガラクタの大半が炎に包まれていく。

当然、瓦礫の外側で待機していた従騎士達には、何が起きたのか理解出来ない。だが、ここでアストライアは即座に、その炎が「龍が放った炎」であることを察する。

「エイシス卿、消火を!」

「分かりました」

エイシスは即座に聖印の力を用いて、瓦礫の山を包んでいる炎を消し去る。そして、それとほぼ同時にエイシス達のいる空洞の方でも、壁際の隅の一角から「何か」が出現しようとする気配が漂っていたが、アストライアはそのことに気付きながらも、あえてそちらには目を向けずに、消えた炎の先に現れた龍王のデヴィア(と思しき何か)へと向かって、瓦礫の残骸を飛び越えて、一直線に走り込む。

「この『龍』は、私が食い止めます!」

あくまでも「倒す」ではなく「食い止める」としか言わない辺りに、アストライアの中での「龍王」への警戒心の強さが込められている。たとえ偽物であろうとも、あの龍王バトウガの力を再現しようとしたデヴィアという時点で、彼女(彼?)の中では自信を持って「倒せる」と言える相手ではなかった。

そして、龍を前にして一人で対峙する形になったアストライアと入れ替わりに「広い方の空洞」へと戻ってきたラルフとリカルドは、すぐさま皆に報告する。

「あの『龍』の奥にもう一体、デヴィアがいます!」

「多分、あいつが森王のデヴィア、そして、この魔境の中核だ!」

二人がそう告げると、皆の視線が一気にその「龍の奥」へと向けられるが、龍の身体で隠れて殆ど見えない。グレイスやマリーナの弓ですら、およそ狙える位置にはいなかった。

そして、すぐさま彼等の視界に、それとはまた別の脅威が現れる。上述の「壁際の隅の一角」から、光をまとった騎士のような姿の武装集団が現れたのである。その数は、今この場にいる従騎士達とほぼ同程度に見える。

(こいつらも、デヴィアなのか!?)

当初想定していたデヴィアの数は、残り四体。明らかにその数を上回る敵の出現に皆が一瞬、困惑する中、即座にエイシスが皆に向かって叫ぶ。

「あれはおそらく、陽王のデヴィアの従属体です!」

亜神達の実質的な統括者である陽王サーラートは、支配・国家・社会権力を司る男性神であり、「光騎」と呼ばれる神の軍隊を率いて戦う存在として知られている。その武装集団の様相からして、その陽王をモデルとしたデヴィアによって率いられた光騎だろうと推測されるが(分類上、それがデヴィアなのかどうかは不明だが)、肝心の陽王らしきデヴィアの姿が見つからない。

だが、そんな彼等の正体など確認するまでもなく、エイシスの話を聞き終える前にファニルが彼等に向かって突撃していた。彼女にしてみれば、これこそまさに「おあつらえ向きの標的」が、目の前に現れてくれた状況である。前回の桶狭間での戦いで《暴風の印》を封じられていた彼女としては、今度こそ「マローダー」としての真の本領を発揮しようとしていた。

(とはいえ、ここは洞穴……、暴れ過ぎたら、天井が崩れちまう。洞穴を崩さない程度に……、か。ただ全力で振るうのとは訳が違う……、かと言って弱すぎると敵を倒せねぇ……、力の調節を考えねぇとな……)

内心ではそんな思案を巡らせながら、光騎(のデヴィア?)達を目の前にして、彼女は大剣を振り上げる。

「すぅー……、はぁー……、よし、敵だけをブッ飛ばせ!《暴風の印》!」

ファニルのその叫びと共に、その大剣を中心に風が巻き起こり、彼女がそれを振り下ろすと同時に、激しい暴風が光騎達を吹き飛ばし洞穴の壁へと叩きつける。だが、やはり力を制御しようとする意識があったためか、致命傷にまでは至らなかった。

(ちっ、少し弱かったか。だがまぁ、確かに手応えは掴んだ……)

次の瞬間、ジルベルトとフォリアが駆けつけた上で、光騎達との乱戦状態となる。前回から引き続いて参戦しているフォリアから見れば、明らかに前回のデヴィア達ほど強大な力の持ち主ではなかったのだが、そんな彼女達の戦いを少し離れた場所で観察していたカノープスは、光騎達の動きに微妙な違和感を感じていた。

(彼等は、最初からフォリアを狙っている?)

フォリアは前回の反省もあり、自ら盾となってファニルやジルベルトを守ろうと奮戦していたが、カノープスの目には、むしろ光騎達の方が率先してフォリアに襲いかかっているように見えた。更にその動きを細かく観察した結果、カノープスはあることに気付く。

「フォリア! 奴等の狙いは、その『剣』だ!」

彼女は現在、「ヤシャオウサマの剣」を腰に下げた状態で、いつもの護手鈎で光騎達を相手にしていたが、光騎達の視線は彼女の腰の剣の方に向けられているように見えたのである。

(あの男! 余計なコトを……)

ヤシャオウサマの剣のそんな心の声が、フォリアの中に響いてきた。どうやら、この洞穴を勝手に占拠していた「この剣の持ち主」に対する憎悪が、光騎達に宿っているらしい。前回のデヴィア達にはそのような傾向は見られなかったが、もしかしたらこの光騎達の「主」である陽王のデヴィアとの間で、何か因縁があったのかもしれない。

(ふーん、そっかぁ……、だったら……)

フォリアはあえて武器をヤシャオウサマの剣に持ち替え、あえてそれを目立つように掲げつつ、バックステップで光騎達から距離を取る。すると、予想通りに彼等は自分(の持つ剣)を追いかけ始めた。今回は敵の攻撃を自分で一身に受け止めようと考えていたフォリアにとっては、まさに好都合である。彼女はそのまま、あえて派手にその剣を目立たせるように振り回しながら、追いかけて来る光騎達を相手に立ち回りを続ける。

(おい! やめろ! そんな乱暴な使い方をしたら、オレサマが壊れて……)

(うるさい!)

心の中でそんなやりとりを交わしている間に、完全にノーマーク状態となったジルベルトとファニルが、光騎達を後方から次々と一方的に斬りつけていく。攻防を完全に分担した三人の巧みな連携戦術によって、戦局は完全に従騎士達優位に動いているように見えた。だが、深手を負った光騎達が倒れようとしたところで、最奥部(龍王の後方)から謎の光が放たれ、彼等の傷が瞬時に癒やされていく。

(これは……、森王の力か!?)

全員が同じ予想に至るが、現状、その森王は龍王に隠れて姿が見えない。そして、龍王はアストライアが一人で応戦しているものの、龍王が吐き出す圧倒的な火炎の力は、明らかに「アストライア以外では受け止めきれないほどの豪炎」であり、他の者達がその戦局に手出し出来る状態ではなかった。

「なんとか、この龍王を引きずり出したいんですが……、動いてくれませんね……」

アストライアは苦悶の表情を浮かべつつ、そう呟く。試しにフォリアは龍王に向けてもヤシャオウサマの剣を掲げてみるが、全く反応がない。どうやら、個体ごとにその辺りの性質は異なるらしい。

全体の戦局を見渡しているエイシスは、この状況下での判断に迷っていた。

(こうなると、ある程度の負傷者が出ることを覚悟した上で、全力で龍王を倒しに行くべきか……)

最悪の場合、何人かの従騎士が倒れたとしても、即死級の深手でなければ、エイシスがメサイアの聖印の力をフル稼働させれば生き残らせることは出来る。ただ、まだ他にもデヴィアが潜んでいる可能性もある以上、ここで全力を出し切ってしまって良いのか、という懸念もあった。

一方、状況把握に専念していたカノープスは、ここで「あること」に気付く。

「彼等の力には、何か共通する因子があるように思える……」

ボソッと彼がそう呟くと、近くにいたマリーナが問いかける。

「どういうこと? カノン」

「うまく説明は出来ないが……、明らかに異質な筈の彼等から放たれる力に、なぜか『同じような気配』を感じる」

「それって、『同じ者によって造られたデヴィア』だからなんじゃ……?」

「いや、これは前に戦ったデヴィア達からは感じられなかった。それに、これはどちらかというと、生まれ持った共通因子というよりは『外付けの力』のような……」

そこまで言ったところで、彼等と同様に後方で待機していたグレイスが、前回の戦いのことを思い出しながら口を挟む。

「つまり、この間の『幻王』のように、誰かが姿を隠した状態で、《聖地の印》のような付与効果を彼等に与えている、と?」

「確かに、そう考えれば辻褄が合う。だが、今のところ、その『隠れている者』の気配が見付けられない……」

カノンはそう呟きつつ、全神経を視覚に集中し、少しの異変も見逃さないように敵の動きを観察し続ける。一方、前線ではラルフが聴覚に意識を集中させ、アストライアと龍王の激しい戦いの真横で状況把握に務めていたのだが、ここで彼は、既に大半が吹き飛んだ瓦礫の残骸の中から、「カタカタ」と小さく響く音の存在に気付く。

「ラオリス! ヴァルタ! そこのガラクタの残骸をどけてみてくれ!」

「え? あ、うん!」

「分かりました!」

双子が言われた通りに、残された残骸を即座にどけると、その「底」には、大きな鉄板と思しき何かがあることに気付く。そして、その鉄板は微妙にカタカタと震えていた。

(この「下」に、何かいる……?)

ラルフがそんな予想を巡らせる中、その状況に気付いた「ヤシャオウサマの剣」が、フォリアの中で叫ぶ。

(やめろー! その鉄板だけは絶対に外すな! 空けたら、奴等が、奴等が……)

恐怖に打ち拉がれた心の声を聞いたフォリアは、その理由も聞かないまま、直感的にラルフ達に向かって叫ぶ。

「その鉄板! 今すぐどけて!」

おそらく、「ヤシャオウサマ」がこの鉄板で何かを封印していたのだろう。もしかしたら、それは確かに危険なものかもしれないが、魔境浄化の鉄則として、その「危険なもの」の中にこそ、魔境全体の混沌核に繋がる何かが潜んでいる可能性が高い。出来ればその内容を確認してから封印を解きたいところだが、今の今までその鉄板の話を隠していたことから察するに、おそらくこの剣は、聞いたところで素直に教える気はないとフォリアは判断していた。

ひとまず、その場にいたラオリス、ヴァルタ、ラルフ、そしてリカルドも手伝う形で、その鉄板の上に置かれた諸々のガラクタを除去していき、その間に完全に無防備状態となっている彼等を護るように、ジーベンが龍王と光騎達の両方に視線を配りながら立ち塞がる。そうして鉄板の上に何もない状態になると、その四隅が杭のようなもので打ち付けられている状態であることが分かった。だが、その構造は、海賊である彼等にとって、何度も見慣れた稚拙な小細工であった。

「原始的な杭だな」

「この程度なら、すぐに外せる」

「久しぶりに、七つ道具の見せ場かな」

「なんだか懐かしいね、こういうの」

四人はあっさりとその杭を外し、そして鉄板を放り投げる。すると、その下には見たことのない魔法陣のような何かが現れ、それと同時に、エイシス達のいる空洞の四隅に、四つの光と共に四体の「デヴィアと思しき者達」が現れた。「美青年」「美女」「老人」「少年」の姿を持つその四体が現れた瞬間、カノープスは「美女」を指差した上で叫ぶ。

「あの女を討て!」

事前にエイシスから聞いていた話から推測するに、その女性型デヴィアは「月王クンティラ」の模造品であり、彼女は「無限の魔力の源」であると言われている。おそらくカノープスが感じていた「敵に共通する因子」は彼女が与えていた付与魔法のような力なのだろう。おそらく、今まで中途半端な鉄板(およびその上に乗っていた瓦礫の山)で部分的に封印されていた彼女の力が、鉄板の除去によって完全に解放された今、彼女を殺さなければより強い魔力が敵全体に付与されるということを、カノープスは即座に判断したのである。

そんな彼の声に最初に反応したのは、彼の上官であるジーベンであった。まさに神速と呼ぶべき速さでジーベンは出現直後のクンティラの目の前へと走り込むと、即座に自らの聖印の力をその剣に込めて、《疾風剣の印》と《閃光刃の印》の併せ技で、(森王による治癒を挟み込ませる余地もなく)一瞬にして斬り捨てる。後者は、攻撃型君主にとっての切り札と呼ぶべき奥義であり、そう何度も繰り出すことの出来ない大技だが、カノープスの激しい声色から、ここがその切り札の切り時だと判断したようである。

「ジーベン! アンタやっぱすげぇな……!」

目の前でその神業を目の当たりにしたジルベルトは、思わずそう呟く。彼やファニルも当然、カノープスの声に応じて月王に斬りかかろうとしていたのだが、自分が一歩も動く前にコトを終わらせてしまったことに、ただひたすら驚嘆する。だが、その直後、横にいたファニルの悲痛な叫び声が響き渡った。

「フォリア!!!!」

従騎士達の視線が月王に向いた瞬間、残りの三体のデヴィアと光騎達が、一斉にフォリアに向かって襲いかかったのである。唐突な集中攻撃を受けたフォリアは、さすがにその全てを慣れない剣で受け止めきることが出来ず、激しい流血と共にその場に倒れ込む。しかし、その直後にエイシスが放った全力の《治癒の印》によって、かろうじて彼女は再び立ち上がった。

「この程度の痛みなんて……、あの時の地獄の苦しみに比べれば、どうってことないんだよ!」

鬼気迫る表情で彼女はそう叫ぶが、実際のところ、彼女が受けた傷は、並の従騎士ならば(エイシスでも治療が間に合わない程の)即死級の致命傷であった。これまでに数多の地獄を経験してきた彼女だからこそ、奇跡的にその猛攻に耐えることが出来たと言えよう。

「てめぇら! フォリアに何しやがる!!」

フォリアを取り囲んでいたデヴィア達に対して、同僚のファニルが鬼神の如き形相で大剣を振り翳して襲いかかる。敵の中心にフォリアがいる都合上、《暴風の印》は放てないが、それでも可能な限りの全力を振り絞って、光騎達を率いる美青年(おそらくは陽王サーラートのデヴィア)に対して、渾身の一撃を叩き込む。

一方、ジルベルトもまた即座にフォリアの救援へと向かうが、その前には炎をまとった少年(おそらくは火王イグニクスのデヴィア)が立ちはだかる。それに対して、彼は先刻のジーベンの一撃を思い出しながら、長剣を握り直した。

(あいつらも、もう進み始めてるんだ、オレがここでもたついてるわけにはいかねぇよな)

そんな想いを込めながら、彼は右手から聖印の力を長剣に流し込むイメージを抱きながら、目の前に少年に向かって斬りかかる。それに対して少年は「炎をまとった謎の武具」でその攻撃を受け止めるが、その時、ジルベルトは今までに経験したことのない感触を実感していた。

(……っよし! 聖印はこうやって使っていけばいいのか、ちょっとは感覚も掴めたな)

ジルベルトは確かな達成感を抱きつつ、そのまま少年型デヴィアとの戦いを繰り広げる。しかし、ファニルやジルベルトがいくら彼等に攻撃を加えようとも、相変わらず、最奥部から発せられる癒やしの力により、突破口が開けない状態が続いていた。

だが、その一方で、月王の力が消失したことで、アストライアと対峙していた龍王の力は明らかに衰弱していたようで、アストライアの表情には明らかに余裕が生まれていた。その上で、後方にいたヴェント・アウレオの面々に対して声をかける。

「ちょっと、加勢してもらえますか?」

先刻までの龍王であれば、中途半端に従騎士達が隣にいても、彼等を庇うために《城塞の印》を発動させねばならず、かえって足手まといになる可能性の方が高かった。しかし、今の弱体化した龍王であれば、たとえ再び炎を吹かれても余裕を以って庇いきれると判断した上で、ここは攻めの手数を増やしたいと判断したのである。

「あぁ、任せな!」

「もちろん、行けます!」

「ようやく出番だね!」

「行くよ、姉さん!」

四人が一斉に龍王に向かって走り込もうとしたところで、更にその後方から、カノープスが声をかける。

「龍の右足を狙え!」

その意図は分からなかったが、四人が一斉に龍王の右足方面に向かって攻撃をかけると、龍王はそれに対応するために身体をひねる。それに合わせて、カノープスから目配せを受けたマリーナとグレイスが、龍の体勢が変わった結果として生じた「隙間」から、その奥にいる森王の姿を見出す。

(カノンが見付けてくれた勝機、絶対に外さない!)

(この一矢で、この戦いを終わらせる!)

既にアーチャーとしての力に覚醒していたその二人の想いを載せた二本の嚆矢は、龍王の奥から一瞬垣間見れた森王の頭部に直撃し、そのまま森王はデヴィアとしての機能を停止する。それと同時に、アストライアは龍王の背中越しに森王のデヴィアの混沌核を浄化したことで、龍王を初めとする他のデヴィア達も次々と消滅し、岩礁の魔境そのものがその形を失っていく。

(な、なんだ……!? オレサマの意識が、存在が……)

(もうこれで、全て終わり。じゃあね……)

既に満身創痍のフォリアが心の中でそう呟くと、ヤシャオウサマの剣もまた彼女の手から消えていき、やがて魔境が完全に消滅したことで、従騎士達は全員、その海域に本来存在していた岩礁の上へと投げ出されることになる。その際に、何人か運悪く海に落ちる者達もいたが、すぐさま岩礁へと泳ぎ着き、事なきを得るのであった。

******

こうして、長きに渡った岩礁の魔境を巡る戦いは終わりを告げた。気力が尽きて倒れ込んだフォリアに対してはエイシスの手によって改めて手厚い治療が施される一方で、他の者達は大きな傷もなく、無事にカルタキアへと帰還することになる。

そして彼等はアタルヤとヨラムを初めとする港の人々の歓待を受けつつ、ある者は次の任務に向けて、また別の者は君主として次の段階を目指すための修行に向けて、それぞれの決意を固めるのであった。

☆合計達成値:201(66[加算分]+135[今回分])/120

→成長カウント1上昇、次回の生活支援クエスト(DF)に40点加算

幽幻の血盟の一員である

アヴェリア

は、従騎士としてそれなりに武芸の鍛錬も積んだ身ではあるものの、日頃は役所での事務作業に従事していることが多い。だが、性格的には決して勤勉という訳ではなく、仕事が少ない日は早々に片付けた上で、領主の館の一角でダラダラと惰眠を貪っていた。

だが、そんな彼女の安眠を妨げる者が現れた。領主のソフィア・バルカである(下図)。

「アヴェリアよ。魔物討伐のための人手が足りぬ。今すぐ武装を整えよ」

「えぇ……、戦いですかぁ……?」

寝ぼけ眼でそう答えるアヴェリアに対して、ソフィアは淡々と状況を伝える。

「ここ最近、我が街の近辺の街道で、魔物達による旅人への襲撃事件が続出しておる、という話は聞いておるな?」

「あー、はい、なんかそんな報告書がありましたねぇ……」

「今のところ、東側の街道ではオークの群れ、北西方面にはナイト・ガーゴイルの集団、そして南西方面では黒いユニコーン達による襲撃が報告されておる。その特徴から、いずれも『モノカン』と呼ばれる異世界からの投影体である可能性が高いと……」

ソフィアがそこまで言ったところで、アヴェリアは何かを思いついたような顔を浮かべる。

「んー、それなら、私はオーク討伐隊への参加ってことで、いいですか?」

「ほう? 構わんが、何故にオークを?」

「いやー、なんか、オーク肉とか、美味しそうだなぁ、って……」

おそらく、アヴェリアが想像しているのは、豚や猪に近い風貌の種族であり、実際にウルフレンドやハイデルランドと呼ばれる異世界ではそのような者達が「オーク」と呼ばれているのだが、モノカンにおけるオークは、鼻が平たいこと以外はあまり豚に近い要素はなく、出自的にも人間を元に作られた戦闘兵器のような種族と言われており(異説もある)、その筋骨隆々とした肉体はあまり食べても美味しそうには思えないのだが、アヴェリアが珍しくやる気を出したのであれば、あえてそこに水を差すような情報を伝える必要もない、とソフィアは判断した。

「奴等の目的は不明だが、襲撃の際には若い女性が暴行されたり、何処かへと連れ去られたりもしておるらしい。おぬしも気をつけた方が……」

「なんですって!?」

その話を聞いた瞬間、アヴェリアは即座に飛び起きて、出撃の準備を始める。そんな彼女の様子を確認しつつ、ひとまずソフィアは部屋を後にした。

***

ソフィアが自身の執務室へと戻ると、そこには側近の

レオナルド

の姿があった。

「ソフィア様。先程、タウロス殿とカエラ殿から連絡があり、それぞれに北西方面と南西正面の討伐隊の指揮を執ることを了承して下さいました」

「うむ、ならば計画通り、我等は東方の街道への出撃準備を進めることにしよう。ちょうどアヴェリラも対オーク戦への参加を希望しておったからな。ちょうど良かろう」

「左様でしたか。ならば、これで前衛部隊の陣容は整いましたね。ただ……」

「何か、不安な点があるのか?」

「いえ、その、敵がオークだけならば問題はないのですが、もし、他の地域に出現している怪物が同時に出現した場合……、たとえばナイト・ガーゴイルのような飛空型の怪物が現れた時のことを考えると、弓の心得のある者がいた方が良いのかな、と思いまして……」

実際のところ、出現した時期とその動向から、三方向に出現した怪物達は互いに連動している可能性が高い、というのが現状の憶測であり、そのことを考えると、必ずしもこれまでと同じ場所に同じ怪物達が出現するとは限らない。

「その点に関しては、既に手は打ってある」

ソフィアがそう答えたところで、執務室の扉を叩く音と共に、一人の少女の声が聞こえてきた。

「フィラリスです」

「おぉ、ちょうど良かった。入れ」

ソフィアがそう告げると、扉が開き、黒装束に身を包んだ金髪の少女が現れる。彼女の名は、

フィラリス・アルトア

。幽幻の血盟に所属する16歳の従騎士である。日頃は単独行動が多く(その理由は、ソフィアから何か密命を受けて独自に行動しているのではないかとも言われているが、真相は不明)、これまであまり他の従騎士達と関わることはなかったため、レオナルドも彼女のことは詳しくは知らないが、弩の名手という話だけは聞いている。彼女がここに現れたということは、ソフィアがフィラリスを遠距離戦要員として招聘したのであろう、ということは即座に理解出来た。

「既に通達した通り、おぬしには今回の討伐作戦において、東部戦線に参加してもらう。基本的には遊撃隊として、本隊からは少し離れた場所から、敵の伏兵に注意しつつ、臨機応変に援護射撃を頼む」

「分かりました。では、準備を整えて参ります」

短くそう答えて、フィラリスは執務室から去っていく。彼女については私生活に関しても謎が多く、その出自や正体を訝しむ者もいたが、レオナルドはあえて詮索しようとはしなかった。

(誰だって、知られたくないことくらいはあるだろう……)

どんな過去を背負った者でも、ソフィアは従属君主として受け入れてくれる。その懐の広さに救われた身として、レオナルドはフィラリスからどこか自分と似た空気を感じ取っていたが、だからこそ、彼女の過去や内面にまで、深く踏み込むつもりはなかった。

***

(少しだけ、頑張ってみようかな……)

第六投石船団の

シューネ・レウコート

は、今回のオーク討伐任務に自ら立候補することにした。今の自分の実力では、戦場に行っても役に立てないのではないか、という危惧はありつつも、他の従騎士達から励まされたこともあって、そろそろ自分を変えるために、一歩踏み出そうと考え始めていたのである。

作戦当日の朝、そんな彼女が集合場所へと向かうと、そこには同僚の

ツァイス

の姿があった。シューネにとって彼は数少ない、信頼出来る友であり、彼女を心から励ましてくれた仲間の一人でもある。

「あ、あの……、ツァ……、ツァイスさん……」

勇気を振り絞ってシューネが声をかけると、ツァイスは笑顔で応じる。

「おぉ! シューネ。来てくれたんだな」

「は、はい……、その、まだ、自信はないですけど……、それでも、ちょ、挑戦、してみようかな、と……」

「いいんじゃねーか。いざとなったら、俺がこの盾で絶対に守ってやる。だから、お前は安心して、自分の力を敵にぶつけてみればいい」

ツァイスがそう答えたところで、そこに潮流戦線の

エーギル

が現れる。

「こんにちは! 協力しに来たぜ!」

「よぉ、エーギル。今回も頼りにしてるぜ!」

「ん!いつも通り頑張るからよろしく!」

ツァイスとエーギルは、所属こそ違えど、過去にも同じ任務で共闘したことのある盟友である。そんな二人が仲良さそうにしている中、シューネがどう反応すれば良いか分からずにいると、エーギルの方から声をかけた。

「ん? ツァイスの友達?」

「あぁ。ウチのシューネだ。今回は一緒に対オーク戦に参加することになった」

「は……、はは……、はい! シューネです! よ、よろしく、おね……、お願い、しま……」

「そっか。俺はエーギル! よろしくな!」

そうこうしている間に、彼等の前にソフィアが現れる。その傍らには、アヴェリア、レオナルド、フィラリスの姿もあり、彼等の後方には(カルタキアでは珍しい)華美な装飾を施した馬車を連れている。

「さて、揃っているようだな。では今から、今回の作戦を説明する」

ソフィアがそう言って、話を切り出す。これまでの報告によると、東方街道に出現したオーク達は、街道警備のための明確な武装集団は襲わず、商人や貴族など、比較的裕福な者達の馬車ばかりが襲撃され、その積荷や乗員(主に若い女性)などが強奪されているらしい。

「……ということで、今回は『豪奢な馬車に乗った貴族令嬢』を囮に使う」

彼女がそう言って後方の馬車を指差すと、ツァイスが不安そうな表情で問いかける。

「作戦の意図は分かりましたが、万が一のことを考えると、本物の貴族令嬢を連れていくのは危険ではありませんか?」

ツァイスとしては、いざとなったら自らの身を以て全てを護る覚悟ではいたが、敵の全容が分からない以上、あまりリスクは犯したくはない。もし、敵側が大規模な火計などを仕掛けてきた場合、確実に庇いきれるという保証はないだろう。

それに続けて、エーギルも純粋な疑問を投げかける。

「そもそも、カルタキアに貴族の人って、いるの? なんかこの街って、身分とかあんまり関係なさそうな雰囲気だったけど……」

実際のところ、10年前の混沌災害で先代領主の一族が死滅して以降、このカルタキアの住民達の中で貴族と呼べる程の聖印(騎士級以上)の持ち主は殆どいない。ただ一人を除いて。

「おるではないか、ここに」

男爵級聖印を持つ少女(の姿の領主)は、ニヤリと笑いながら、そう答えた。

***

それから数刻後、ソフィアを乗せた馬車は、あえて高価な執事服を着せた御者が手綱を握る形で、カルタキアからの隣町へと続く街道を東進していた。ソフィアもまた、日頃はあまり着ることのない「貴族令嬢風のドレス」を着た状態で、あえて窓から顔を出し、純真無垢な少女のような表情を浮かべながら、興味深そうに外を眺めている。

すると、ソフィアの目論見通りに、街道沿いにそそり立つ渓谷の上から、曲刀と盾を持って武装したオーク(下図)の集団が現れる。彼女は恐怖の表情を浮かべて動揺した素振りを見せると、オーク達が一斉に馬車に向かって襲いかかってきた。

|

+

|

オーク |

(出典:『アドバンスド・ファンタズムアドベンチャー』p.27)

|

「行ケェ!」

「奪エェ!」

「殺セェ!」

そんな原始的な言葉を叫びながら、オーク達が馬車に到達しようとしたその瞬間、ソフィアを乗せていた馬車はオーク達の目の前から姿を消し、代わりにオーク達の前には、レオナルド達を乗せた戦車が現れる。

「ナ……? ナニ……!?」

時空を操るルーラーであるソフィアの得意技の一つ《瞬換の印》によって、遥か後方から追尾していた彼等と「居場所」を入れ替えたのである。

突然の怪奇現象に困惑した様子のオーク達に対して、最初に戦車から飛び出して斬りかかったのは、アヴェリアであった。

「串焼きにしてやるわ!」

彼女は目の前のオークの右腕に短剣を突き刺す。その一撃でオークが表情を苦痛に歪めながら曲刀を落とすと、彼女は迷わずそのままオークの身体を切り刻む。

「丸焼き! ソテー! ステーキ!」

少女達を襲ったオーク達への激しい憎悪と食欲が入り混じったよく分からない感情のまま、彼女はオークの身体を切り裂き続ける。当然、そんな(ノーガードで攻撃一辺倒の)彼女に対しては他のオークが襲いかかろうとするが、それに対して側面からレオナルドがショートスピアで(文字通りの)横槍を入れて妨害する。

「やらせませんよ」

いつもは長剣で戦うことが多いレオナルドだが、今回は思うところがあり、あえて(腰には長剣を差した状態のまま)槍を主武器として戦場に臨んでいた。彼は戦場全体に視線を配りつつ、槍の射程を生かしながら、周囲のオーク達を着実に一体ずつ仕留めていく。

一方、初めて前線に立ったシューネは、明らかに怯えた様子だったこともあり、何体かのオーク達は彼女に向かって襲いかかる。彼女は大鎌を使って防戦に徹し、その両脇ではツァイスとエーギルもまた(彼女を

サポートするような体勢で)防戦中心の構えでオーク達を牽制しながら、慎重に戦線を形成していた。

「豪華な馬車ばかり襲うと聞いていたが、その割に、あんまり頭は良くなさそうだな」

ツァイスは敵の動きを見ながら、そう呟く。やみくもに人間を襲撃するのではなく、襲うべき相手を見定めてから奇襲をかけ、そして積荷や乗員を奪うということから、人間並の知能の持ち主なのかとも思えたが、彼等の攻撃パターンはあまりにも単純で、ただ本能的に人間を襲おうとしているだけのようにも見える。

「ってことは、こいつらを動かしてる黒幕がいるのかな」

エーギルがそう答えたところで、シューネはふと渓谷の上の方を見ると、そこに一瞬、以前に森の魔境でコボルト・キャスターが使っていた杖と良く似た形状の何かを持ったオークを発見する。あの時の記憶が即座に脳内で広がったシューネは、その方角を指差しながら即座に叫んだ。

「あそこにも、います!」

その声に応じて、即座にレオナルドが手にしていたショートスピアを投げ込む。すると、その杖を持ったオークは慌てて仰け反り、そしてバランスを崩した体勢のまま、虚空に向かって何か魔法のようなものを放つ。どうやら、その「杖を持ったオーク」はレオナルド達に向かって攻撃魔法のようなものを放とうとしていたらしいが、突然の槍投擲によって狙いを外すことになったようである。

もともと、レオナルドがショートスピアを持っていたのは、このような事態に対応するためであった(もっとも、当初の仮想敵はガーゴイルやユニコーンだったのだが)。そして、丸腰になった彼は、代わりに腰の剣を引き抜こうとするが、それよりも一瞬早く、近くのオークが彼に襲いかかろうとする。

しかし、そのオークよりも更に早く動いた者がいた。シューネである。彼女はレオナルドに迫りつつあったオークに向かって反射的に飛び出し、大鎌を振るって、その首を撥ね落とす。それはあたかも、地獄の死神の如き鮮やかな一閃であった。

「感謝します!」

レオナルドはそう言いながら剣を抜き、また別のオークに向かって斬りかかる。一方、初めての殊勲を上げたシューネであったが、その表情からは達成感も高揚感も感じられず、ただ呆然とした様相で、しばらくそのまま硬直していた。

「や、やっぱり……、わ、私には……」

彼女はぼそぼそと小声で呟きつつ、震える手で大鎌を持ったまま立ち尽くす。そんな彼女に向かって他のオークが襲いかかろうとするが、そこへツァイスが割って入る。

「余所見か、余裕だな。お前の敵は俺だぜ?」

彼はそう言いながら、他のオーク達に対しても、自分に注意を向けるように仕向けながら、なるべく多くの敵を自分へと引き付けつつ、その攻撃をかわしながら、シューネに向かって声をかける。

「大丈夫か? 具合が悪いなら、無理はするな! ここは俺が引き受ける!」

だが、その声に対して、シューネからの反応はない。ひとまず彼女は大鎌を用いて再び防戦の構えを取るが、最初の頃に比べて、明らかに動きは鈍くなっている。その表情は暗く、明らかに本調子ではない。

一方、そんな彼女とは対象的に、アヴェリアは相変わらず全力で次々とオーク達を短剣で惨殺し続けていた。

「角煮! 豚汁! カルニタス!」

相変わらず狂気じみた様相で、一切の防御を考えずに攻撃一辺倒で短剣を振るい続ける彼女に対して、その傍らでエーギルはさりげなく彼女の背後を護りながら、大剣で敵を牽制しつつ、先刻の「杖を持ったオーク」の姿を確認しようと、渓谷の上の方に視線を向ける。

すると、そこでは体勢を立て直したそのオークが魔法の詠唱を始めようとしていたが、その直後、遠方から飛んできた一本の矢が、そのオークの肩に直撃し、その場に倒れる。

(あれは……、さっきの「黒服の人」の矢かな?)

先刻の「顔合わせ」の時、ソフィアの傍らにいた黒衣の少女フィラリスは、特に名前を名乗ることもなく、ソフィアからは「彼女は遊撃兵。状況に応じて後方から援護射撃する」とだけ説明を受け、その後は「ソフィアの乗っていた豪奢な馬車」にも、「エーギル達が乗っていた戦車」にも乗らずに独自行動を取っていた。傍から見れば明らかに不審な行動ではあったが、エーギルの同僚にはもっと不審な弓使いもいる以上、彼にとってはさして気にするようなことでもなかったらしい。

(まぁ、そっちは彼女に任せておけばいっか)

エーギルはそう割り切った上で、戦局を見ながらアヴェリアやシューネを庇いつつ、一人ずつ着実にオーク達を葬っていく。

そうこうしている間に、やがて馬車を襲っていたオーク達は、あっさりと全滅していた。余裕があれば何体か捕らえて尋問する、という道もあったのだが、彼等は(何かに取り憑かれたかのように)劣勢になっても最後まで全く闘志が衰えず、そんな彼等に対してアヴェリアは最後の最後まで彼等を「食材」と見なして、最後の一体まで惨殺し続けることになった。