『見習い君主の混沌戦線』第8回結果報告(前編)

カルタキアの地下に出現した魔境「栃木県」の探索は、人手不足故に難航していた。前回は金剛不壊の

ペドロ・メサ

一人での潜入調査であったが、魔境内で遭遇した投影体の少女達から得た情報から、栃木県の支配者である程遠志が上官から預かった『太平要術書』という魔導書(?)が魔境全体の混沌核である可能性が高いという推測に至る。

しかし、程遠志にとって太平要術書は「切り札」であるため、どこに所蔵されているかは彼一人しか知らず、よほどのことがない限りは持ち出さないだろうと言われている。つまり、何らかの形で彼に対して「強烈な圧力」をかける必要があるのだが、当然、そのためには一定の人足が必要となる。ひとまずカルタキアへと帰還したペドロは、そのための人員を募った上で、三度目の調査へと向かうことになった。

「本日付けで、こちらの任務に配属されました

ノルマ

と申します。よろしくお願いします」

頬に切り傷を持つ赤髪の少女は、領主の館の一角に設置された作戦会議室にて、ペドロを初めとする他の従騎士達に対して、静かな口調でそう告げた。彼女は幽幻の血盟の一員、すなわちソフィアの従属君主である。故郷を戦争で失い、各地を転々とした末にソフィアに拾われ、従属聖印を受け取ることになった身であった。

今はソフィアに対する忠誠心と依存心が彼女の行動原理であり、今回も、少しでも彼女の役に立ちたいという想いから、現在カルタキア周辺で発生している魔境の中でも、特に人不足で苦戦していると思しきこの任務に身を投じることにした。彼女の中では、自分が未熟であることを自覚した上での、自身の修練のための参戦でもある。

「こちらこそ、よろしく。さて、まずは現状について確認しようか」

ペドロはそう告げた上で、集まった面々に対して前回手に入れた情報を一通り伝える。すると、第六投石船団の

ユージアル・ポルスレーヌ

が、質問を投げかけた。

「臥龍学校の中には、諸葛宮さんと九十九さん以外にも、協力してくれそうな人はいるのー?」

「そうだね……、自分達が『投影体』だという自覚が彼等にあるかどうかは分からないけど、少なくとも、黄巾賊を倒すという目的なら、手を貸してくれるんじゃないかな」

「だったら、私にいい考えがあるのー!」

彼女はそう言って、その場にいる者達に一つの作戦を提示する。

「……なるほど。確かに、それが上手くいけば、黄巾賊の支配体制を揺るがすことに繋がるだろう。『彼女』が同意してくれるかどうかは分からないが、提案してみる価値はありそうだね」

「じゃあ、さっそく、そのために必要な小道具を調達してくるのー!」

ユージアルはそう宣言した上で、足早に市場へと向かって去っていった。そんな彼女の背中を見送りつつ、今度はペドロの同僚の

ウェーリー・フリード

が問いかける。

「前に君が調査に行った『水行発電所』も、まだ未確認の区域があるんだよね?」

「あぁ。だから、そっちが魔境の混沌核という可能性も、まだ完全に消えた訳じゃない」

「それなら、さっきの彼女の案に付け加える形で、こういうのはどうだろう?」

ウェーリーがそう告げた上で、その場に残った者達に「追加案」を示すと、ペドロは真剣な表情を浮かべながら答える。

「……確かに、それが成功すれば状況は一気に好転するし、その後の浄化作戦に向けての足掛かりにもなる。そして、もし仮にどちらの候補も『はずれ』だったとしても、その状況まで持ち込めれば、次の一手も打ちやすい。ただ、彼等にしてみれば、一度侵入を許している設備である以上、おそらく以前よりも防備を固めている筈。今の戦力的に、この作戦が可能かどうかは……」

「もちろん、これはあくまで一つの策にすぎない。状況に応じて、いくつかの道を考えておくべきだとは思う。『こちら側の戦力』は、彼女の策の成否によって大きく変わるだろうしね」

二人がそんな会話を交わしている中、今度はユージアルの同僚である

キリアン・ノイモンド

が口を開いた。

「戦力に関して言えば、もう一つ、状況を好転させる道があるのでは?」

彼は前々回の調査の際にはペドロと共に潜入調査に参加している。その彼が、ペドロから前回の報告を聞いた上でこのように宣言した時点で、ペドロにはその意図が概ね伝わっていた。

「そうだね。僕も同じことを考えていたところだよ」

******

翌日。ペドロ、ノルマ、ユージアル、ウェーリー、キリアンの5人は、古井戸から繋がっている地下道を通って、魔境「栃木県」へと足を踏み入れる。ペドロにとっては三度目ということもあり、もはや勝手知ったる侵入経路である。

彼等は人目を引かないように栃木県民の装束に扮した上で、目立たないように周囲に気を配りながら臥龍学校へと向かうと、どうにか無事に現地へと辿りくことに成功し、諸葛宮冥と九十九ことりが彼等を出迎える。

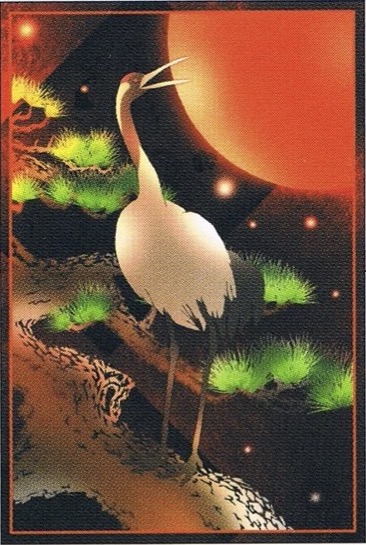

|

+

|

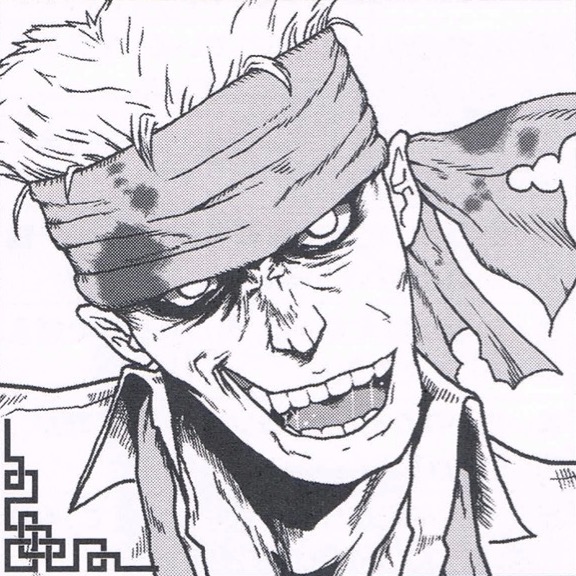

諸葛宮冥 |

(出典:『番長学園!! 大吟醸』p.98)

|

|

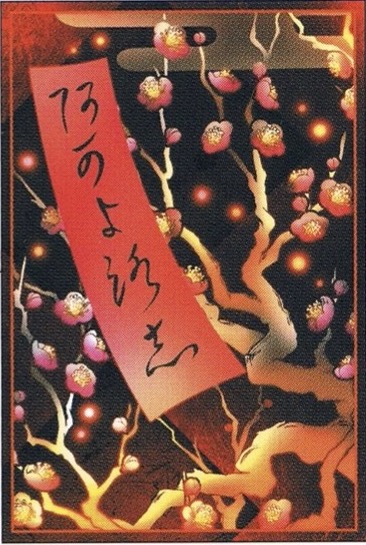

+

|

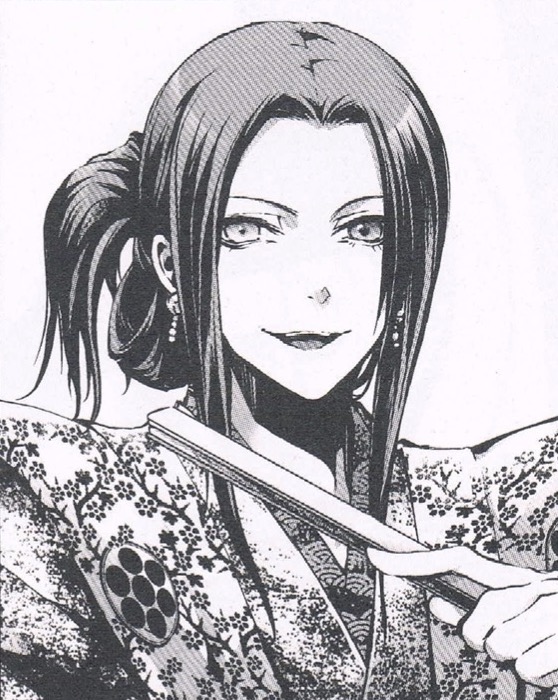

九十九ことり |

(出典:『コード:レイヤード 拡張ルールブック ベイグランツ・ロード』表紙カバー絵)

|

「ようやくお出ましかい? キリアン」

「あぁ。前回は来れなくてすまなかった。僕の中でも、色々と思うところがあったのでね」

冥とキリアンがそんな会話を交わす一方で、ペドロは今回の同行者について、冥とことりに説明しつつ、前回自身が潜入した時の記憶を元に作った「水行発電所の内部の地図」を見せた上で、彼女達に作戦内容を伝える。

「なるほどねぇ。面白いじゃないか。ウチの学徒達も好きに使えばいいさ」

「私も賛成だ。そういうことなら、上手くいくかどうかは分からないが、私も協力しよう」

冥とことりがそう答えると、ペドロとキリアンは、この臥龍学校内にある「孔子廟」に行きたいという旨を告げる。すると、冥はニヤリと笑った上で快諾した。

***

最初に孔子廟に入ったのは、キリアンであった。彼は前々回の任務の際に、囮として敵の目を引くために、「程遠志達の前世での宿敵である英雄」の名を騙った。それは、現地の協力者である鄧茂の入れ知恵であったのだが、実際にその名を聞いた時の敵兵の様子を見る限り、その英雄がこの世界の住人達にとって相当な脅威として認識される程に、凄まじい力の持ち主であったことが分かる。

だからこそ、その名の重さを実感したキリアンの中では「その名を騙る以上は、本物のように強くなれば、その英雄に対して失礼なのではないか」という想いもあった。そんな中、前回のペドロからの報告を通じて、「この孔子廟で彼等の前世の世代の英雄達の魂を自身に宿らせることが出来るかもしれない」という話を聞いたキリアンは、自身の力を向上させるためにも、ここでその可能性に賭けてみよう、という考えに至ったのである。

(僕が本当に『その名』を冠するに相応しい存在なのかどうか、確かめる!)

彼は自分にそう言い聞かせながら、孔子の像に手をかける。すると、彼の身体の中で「これまでに感じたことのない何か」が迸る。それは、キリアンの中には本来存在しない筈の記憶。すなわち、「ある一人の英雄」が経験した「数多の戦いの記憶」が流れ込んできたことによる震動であった。

(こ、この力は……)

あまりにも膨大なその記憶量に反応するように、自分の中から湧き上がってくる何かによって魂に強烈な衝撃を受けたキリアンは、徐々に意識が遠のいていき、その場にバタッと倒れ込む。

その直後、彼が倒れた音に反応する形で、外で待っていたペドロが孔子廟の扉を開ける。

「キリアン! どうした!?」

倒れたキリアンに対してペドロは駆け寄るが、医療に精通したペドロが確認した限り、脈拍や呼吸に異常は見られない。純粋に気絶しているか、もしくは眠っているだけのように見える。彼が降霊(?)に成功したのか失敗したのかは分からないが、ひとまず彼を安静になるような姿勢で部屋の隅に寝かせた上で、ペドロもまた意を決して、孔子像に向かって手を伸ばす。

(混沌の力を手に入れるということは、相応の危険性を伴うこと……)

それは本来、混沌を浄化する力である聖印の持ち主の選ぶべき道ではないのかもしれない。だが、今の戦力で確実に敵を追い詰めるためには、「この力」が必要であると彼は判断していた。

(俺の魂に共鳴する英傑がいるなら、力を貸してほしい。黄巾賊を倒すために)

彼は静かに、しかし確固たる念を込めた掌を孔子像に重ねる。すると、彼の中にもまた「存在しない記憶」が入り込んでくる。それは、「自分」を取り囲む一騎当千の豪傑達と才気煥発たる軍師達の姿であった。カルタキアの書庫にあった『三国志演義』を読んでいたペドロには、その者達が誰なのか、すぐに見当がつく。

(あそこにいるのは、間違いなく美髯公、こちらの彼は、おそらく燕人張飛、そして、こちらの二人はきっと、臥龍と鳳雛、ということは……)

自分の中の「本来の記憶」と「存在しない記憶」を照合させながら、「自分の中に流れ込んできた魂」の正体に気付いたところで、彼もまた気を失って、その場に倒れ込むのであった。

******

それから数刻後。水行発電所に程近い市街地にて、一人の三編み・黒髪・水兵服(を模したこの世界の学生服)の女学生が、黄巾賊の兵士達に追い回されていた。彼女は額の大きな傷跡から血を流しながら、ボロボロの外套を羽織った姿で、覚束ない足取りながらも必死で逃げ延びようとしていた。

「た、助けて下さい!」

彼女は周囲の群衆に対して、悲痛な叫び声で呼びかけると、人々は同情の視線を向けながらも、皆、黄巾賊を恐れて何も出来ずにいた。それでも少女は悲壮感漂う表情を浮かべながら、近くにいた栃木県民の一人に向けて手を伸ばそうとするが、その手が届くよりも先に、背後から迫りつつある黄巾賊の兵士の刃が、彼女に襲いかかった。

「くたばれ! 叛逆者め!」

そう叫びながら振り下ろされた長剣が彼女の背中の外套を斬り裂き、鮮血が周囲に飛び散る。

「かゆ……うま……」

少女はそんな断末魔の声を残しながら、うつ伏せに倒れ込む。その直後、群衆達の中から、長槍を手にした一人の少女が現れた。呂奉先のレイヤードの投影体、九十九ことりである。ことりは倒れた少女に駆け寄り、紅に染まったその身体を抱え上げながら、周囲に対して呼びかける。

「こんなか弱い者をいたぶるような奴らに屈するのか! 心気高き栃木県民としての誇りはどこへいった!」

彼女はそう叫びながら、黄巾賊を激しい視線で睨みつけ、そして少女の遺体(?)をそっと道の脇に横たわらせた直後、目の前の黄巾賊達に対して巨大な槍を向けると、彼等はその迫力に威圧されて一歩後ずさる。

「そ、その槍は、方天画戟……! 貴様、呂布の転生者か!」

「いかにも! 我が名は呂布小鳥! 呂奉先の魂を受け継ぐ者也!」

厳密に言えば、彼女は呂布の模倣者であって、転生者ではないのだが、そんな細かいことは、この世界の住人達にとってはどうでもよかった。

「バカな! 現代における呂布の転生者は、中国地方を支配している魁武様の筈……」

「いや、同じ魂の転生者が同時代に複数体存在することもありえる、と程遠志様は仰っていた」

「ということは、あやつも魁武様と同等の力の持ち主ということか?」

「ダメだ! そんな豪傑が相手なんて、程遠志様でも勝てる筈が……」

「おい! 滅多なコトを言うんじゃない! とにかく、逃げるぞ!」

黄巾賊の兵士達がそんな言葉を叫びながら、散り散りになって逃げていく。そして、改めて九十九ことりは叫んだ。

「誇り高き栃木の民よ! 今こそ立ち上がる時だ! 万民を苦しめる黄巾賊を討ち果たし、この地を取り戻したいと思う者は、我と共に来るがいい!」

彼女のその声を聞いた民衆達は、不思議な高揚感に取り憑かれる。

「お、おい、あの剛勇無双の呂布が、俺達を救ってくれるっていうのか!」

「でも、信用していいのか? いくら強いって言っても、呂布だろ?」

「いいさ! どうせこんな生活を続けてても、未来なんかねぇんだ! だったら、俺達の道は俺達で切り開いてやろうぜ!」

民衆達の間から、次々とそんな声が湧き上がり、やがて彼等は(まだ半信半疑の様相ながらも)ことりの勢いに流される形で、彼女に率いられながら「水行発電所」の方角へと向かって行軍を始める。

そして、ことり達が去ってからしばらくした後、道端に寝かされていた「黄巾賊に斬られた血まみれの少女」はゆっくりと起き上がり、隠し持っていた眼鏡をかけながら、一人静かに呟く。

「計画通り、なの」

その少女の正体は、ユージアルであった。彼女は、程遠志を追い詰めるためには栃木県民を煽動して圧力をかける必要があると考え、臥龍学校の生徒達に「黄巾賊の兵士達」に変装させた上で、九十九ことりとも共謀して一芝居打つことにしたのである(更に、冥の発案により、煽られた後に栃木県民の中で呼応する声の中にも、臥龍学校の生徒達を混ぜ込ませていた)。

眼鏡を外していたのは変装だけでなく、あえて足取りを覚束なくさせるための工作でもあり、フォーテリアから習った特殊な化粧技術を用いて頭部に傷跡を偽装し、外套の下には血液を装ったトマト素材の調味料を袋詰にした上で、黄巾賊役の学徒にはその「袋」の部分を狙って斬ってもらったのである。全ては、自分自身の「小柄で弱そうな少女」であることを利用した上での煽動戦略であった。

******

ユージアル&ことりによる煽動作戦が成功したことは、ユージアルが隠し持っていた(栃木県内で流通している)通信端末を用いて、同胞達にも伝えられていた。その連絡を受けたウェーリーは嬉しさと煩わしさを混在させたような表情を浮かべる。

(さて、こうなってしまったからには、頑張らざるを得ないか……)

ウェーリーとしては、相変わらずの任務続きの日々が続いたこともあって、やや疲労がたまっており、今回も人手不足を理由にこの地に派遣されることにはなったものの、出来ればあまり積極的に働きたくはなかった。とはいえ、今の戦力において「最も被害の少ない勝利」を目指すためには、自分が積極的に動くしかない。

彼は現在、水行発電所の上流のダムの近くに潜伏していた。その手には、冥から受け取った爆薬が握られている。アトラタン人の大半にとっては馴染みの薄い兵器だが、もともと(この世界では貴重な大砲を積んだ)軍艦の乗員であり、以前に飛空船の任務において異界の爆薬を用いた経験もあるウェーリーにとっては、そこまで扱いが難儀な代物でもなかった。

そして彼の傍らにはノルマの姿もある。彼女は剣と盾を両手に構え、臨戦態勢に入っていた。初の魔境探索任務でやや緊張した様子の彼女に対して、ウェーリーは小声で確認する。

「行けるかい?」

ウェーリーのその声に対して、ノルマは黙って頷くと、ウェーリーは彼女の元から離れる。そして、彼の姿が見えなくなったのを確認したところで、ノルマはあえて大きな足音を立てながら、ダムに向かって走り出した。当然、その音はダムの警備兵達の耳に届く。

「何者だ!?」

彼等がそう叫ぶと、ノルマは彼等の前に姿を現す。彼女の視界に見える警備兵は三人。そのうちの二人は刀を、残り一人は銃を持っていた。

(あれは、異世界の飛び道具……)

ノルマは即座に盾を構えると、彼女に向かって放たれた弾は、その盾によって弾かれた。

(これが、魔境での戦闘、なのですね……)

投影体特有の武器に戸惑いつつ、その銃弾に続いて切りかかってきた二人の兵士に対しても、彼女は主に盾を用いた防戦に徹しつつ、あえて少しずつ後ずさっていく。

そうして衛兵達の視線が彼女に集中したところで、別の角度から回り込んだウェーリーが、ダムに向かって爆薬を投げ込むと、ダムの端の部分に直撃し、激しい音と爆風が辺りに広がる。

「な……!?」

このダムが破壊されれば、水行発電所が崩壊するだけでなく、栃木全体にも大水害が発生しかねない(実際には、爆薬自体はそこまで強力な代物ではなく、爆音が大きいだけでさしたる被害をダムに与える訳ではなかったのだが)。明らかに動揺した兵士達が振り向いて困惑する中、ノルマとウェーリーは即座にその場から逃げ去る。

この突然のテロリストの出現に対し、水行発電所の警備兵達は動揺し、彼等の視線は川上へと向けられることになる。だが、彼等の役割はあくまでも陽動であった。

***

衛兵達の大半が川上へと向かった直後、今度は相対的に手薄になった川下の方面から、冥が率いる臥龍学校の学徒達が現れる。その先頭に立っているのは、いつもよりもやや赤ら顔(熟した棗の実のような紅顔)になった様子のキリアンであった。兵士達の何人かは、彼の姿に見覚えがある。

「お、おい……、アイツ、この間の功夫使いか……?」

「いや、でも、あの時とはオーラが違うぞ……、なんというか、威圧感が……」

先日の襲撃後、兵士達の間での「関羽桐庵」の評価は「確かに強かったが、『関羽』と名乗る割には大したことがない」ということで、おそらく偽物であろうというのが定評となっていた。だが、現在の彼等は、キリアンを見ただけで既にすくみ上がっている。そんな彼等に対して、キリアンは大声で叫んだ。

「命が惜しければ道を開けよ!」

それは、キリアンの声であると同時に、確かに三国志の英雄「関羽」の声でもあった。孔子廟で倒れた後、しばらく昏睡状態に陥っていたキリアンであったが、起き上がった時には、確かに関羽の魂と一体化していたのである。

そんな「関羽」の声を聞いた兵士達は一斉にその場から逃げ出し始める。だが、その奥から、その声の届かない(言葉の通じない)敵が現れた。前回、キリアンの膝を射抜いた人造兵団・兵馬俑達である。彼等の主力部隊は川上の方へと向かっていたが、弓兵部隊を含めたは一部はまだこの場に残っていたらしい。

「お前達の矢は、もう見切った!」

キリアンはそう叫びながら、弓兵俑の矢先を絞らせないドリフト走行で間合いを詰めつつ、飛び上がりながら右足で半月を描くような踵落としで先頭にいた弓兵の首を叩き折る。その速度も威力も、明らかにこれまでのキリアンとは別人である。

「おぉ! まさに青龍偃月刀の如きキレ味だねぇ!」

冥がそう叫ぶと、キリアンは彼女達に背を向けた状態のまま答える。

「ここは僕が引き受ける。手筈通りに頼むぞ」

「あぁ。任せたよ、関羽桐庵」

冥がそう告げると、彼女は部下達と共に水行発電所の内部へと侵入していく。残されたキリアンは、残った兵馬俑達を前に、まるで少年のように心を燃え上がらせていた。

「大義のために、僕は戦う!」

関羽の魂と融合したことで完全に意気高揚した状態で、目の前の敵へと立ち向かっていくのであった。

******

その頃、ことりに率いられた群衆達は水行発電所へと向かおうとする途中で、街の黄巾賊の兵士達による妨害を受けていた。雑兵達だけならばことり一人で殲滅出来るのだが、厄介なのは、彼等の背後に設置されている四台の「黄巾ターレット」と呼ばれる固定砲台である。

(私だけなら一気に街の外まで駆け抜けることも出来るが、民衆を連れた状態の進軍速度では、あの固定砲台からの火炎放射を免れない……)

実際、当初は強行突破しようとした彼女達であったが、火炎放射を受けて群衆達の何割かは負傷してしまい、現在はそのターレットの射程のギリギリ範囲外の場所で立ち往生となっていた。

(もういっそ、私の単騎特攻で全ての固定砲台を破壊するか……? その過程で何発かは火炎放射を直撃することになるが、どうにか耐えられなくもない。とはいえ、この後で更に敵軍と遭遇する可能性を考慮すると……)

ことりが逡巡しているところで、唐突に彼女達の視界から「光」が消える。街全体のあらゆる街灯が、一瞬にして消え落ちたのである。

「なに!?」

「停電だと!?」

突然の出来事に、敵も味方も当然のごとく困惑する。だが、ことりだけは冷静に状況を把握していた。

(そうか、発電所の襲撃が成功したのだな)

ウェーリーの立てた水行発電所の襲撃作戦の主目的は、黄巾賊の兵器を無力化するために、街への配電を一次的に停止させることであった。そして実際に施設内部に入った冥達の手によって配線は切断され、街全体に停電が発生したのである。黄巾ターレットはおそらく無力化されており、突破するならば今が好機だが、群衆達も動揺しているため、統率が取れそうになかった。

そんな中、この空間に文字通りの「光」を照らす者が現れた。

「すまない、遅くなった」

暗闇の中、聖印を掲げながら現れたのは、ペドロである。彼の聖印は、本来はまだ微弱な光しか伴わない未熟な聖印の筈だが、この時は明らかに「通常時とは全く異なる種類の輝き」を放っている。その光を目の当たりにした群衆達は、彼の元へと惹かれていく。

「おぉ、これぞまさに活命之光……」

「私達を救ってくれるこの希望のオーラは……」

彼の光を浴びた民衆達は、火炎放射によって受けた傷を見る見るうちに回復させていく。これは、ペドロがメサイアの聖印に目覚めたからではなく、彼と「三国時代の英雄」の魂が融合したことによる副反応であった。

「私は中山靖王の末裔。劉備北瀞。義を見てせざるは勇無きなり! 私と共に、この栃木の平穏を取り戻そう!」

その鼓舞激励によって、民衆達は一気に湧き上がり、そして黄巾賊達は恐れおののく。

「呂布に続いて、劉備だと!?」

「発電所からの通信のよると、関羽もいるらしいぞ!」

「もうダメだぁ、おしまいだぁ……」

錯乱する彼等に対して、ペドロは聖印を掲げながら語りかけた。

「君達も、まだ今からならやり直せる。投降して、共に程遠志を倒すと約束するなら、無駄な殺生はしない」

彼のその勧告に対して、兵士達は当惑しながらも武器を捨て、ペドロに対して跪き、「拱手」を示すのであった。

******

一方、冥の手によって配線の切断に成功した水行発電所においては、ペドロおよび臥龍学校の学徒達が、暗闇の中で衛兵と兵馬俑達を相手に文字通りの暗闘を繰り広げていたのだが、やがてそこへ、投降した兵士達と群衆を引き連れたペドロとことり(そして、いつの間にか合流していたユージアル)が到着すると、状況は一変する。

劉備と関羽は黄巾党にとっての宿敵であり、その二人が並び立ったことで衛兵や職員達の大半は完全に戦意を喪失した。大半の者達はそのまま降伏する一方で、一部の兵士達は程遠志の本拠地へと逃げ帰って行くが、ペドロ達はそれを止めはしなかった。むしろ、停電によって通信端末も遮断されている今だからこそ、黄巾賊にとってのこの「絶望的な状況」を程遠志に伝えるための「証人」として、彼等は必要なのである。

その上で、川上で破壊(陽動)活動を続けていたウェーリーやノルマとも合流しつつ、ペドロ達は自身の聖印を灯り代わりに用いながら、発電所の内部の確認へと向かうが、やはり、「魔境の混沌核」はこの施設内からは見つからなかった。そして、施設内で非常用電源を用いて状況を確認していた冥の姿を発見する。

「おまえが書いてくれた地図のおかげで、配線の位置は予想が付きやすかったから、あっさりと切断には成功したんだが、さて、どうするかねぇ? この施設の職員達に協力させれば、おそらく1日もあれば復旧出来ると思うが……、程遠志を倒すまで、このままにしておくかい?」

冥がそう問いかけたのに対して、ペドロは首を横に振った。

「今のままでは住民達も困るだろう。このまま彼等の生活を苦しめる日々が続けば、民衆の怒りの矛先は俺達に向かうようになる。一刻も早く復旧を頼む」

「いいのかい? 黄巾賊の仙術兵器がまた息を吹き返しちまっても?」

「あぁ。どちらにしても、俺達にはこの魔境を浄化する力はないから、この後で一旦地上に戻らなければならない。ある程度の長期戦が必要になる以上、民衆を敵に回す訳にはいかないんだ。この作戦の目的は程遠志に圧力をかけること。それ自体は、今の時点でもう十分に達成出来ているからね」

「確かに、劉備・関羽・呂布が率いる形で民衆が蜂起して発電所を占領して、いつでも配電を止められる状態にある、という時点で、奴等としては全力でこの発電所を奪回せざるを得ないからねぇ。このままいけばおそらく、『今回の目的』は達成出来るだろう。だが、それでいいのかい? この機に乗じて、自分の手で大将首を獲りたくはないのかい?」

「今の俺達は、まだその器ではないよ」

やや自嘲気味に呟いたその言葉に対して、他の従騎士も(それぞれに内心で思うところはあったのかもしれないが)黙って頷く。

「『まだ』か。まぁ、納得してるなら、それでいいさ」

冥はそう呟いた上で、降伏した職員達と共に復旧作業を始めることにした。

******

だが、この日の夜、まだ配電の復旧が完了するも前に、先に黄巾賊が動き出した。水行発電所に対して、栃木県令である程遠志が、副将の鄧茂を従えた上で、騎馬兵の大軍を率いて、松明を掲げながら襲撃を仕掛けてきたのである。どうやら彼等は、機械兵器とは別個に生体乗騎も用意していたらしい。

|

+

|

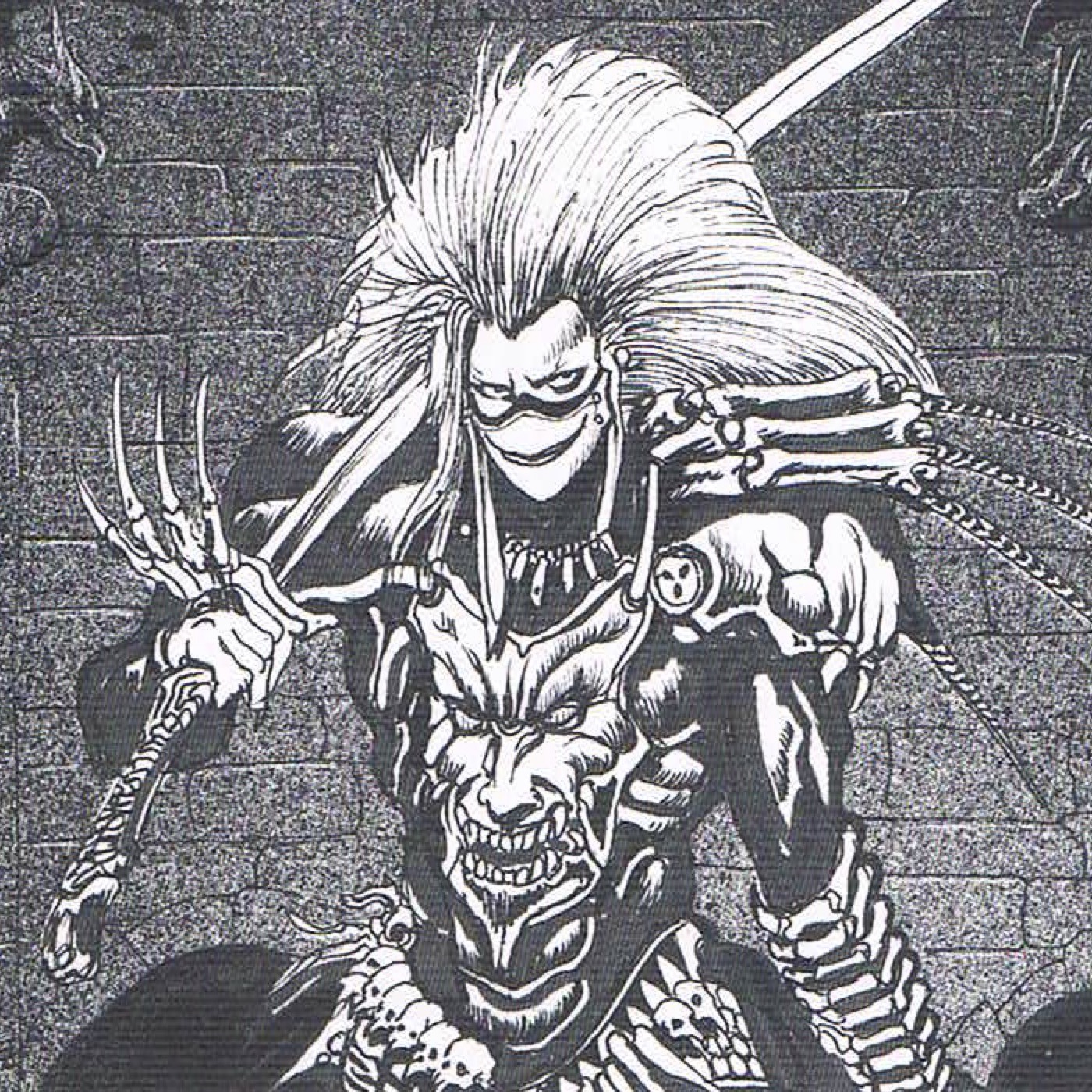

程遠志 |

(出典:『転生三国志』p.206)

|

だが、これも従騎士達の想定の範囲内であった。水行発電所の前では、五人の従騎士達に率いられた臥龍学校の学徒達が待ち構えていたのである。その中でも先頭に立っていたキリアンの姿を見た瞬間、程遠志は大声で叫んだ。

「現れたな! 関羽の名を騙る截拳道使いめ!」

「偽物かどうか、その手で確かめてみるがいい。一騎打ちなら受けて立つ!」

この世界では、軍隊同士の衝突の前に「武将同士の一騎打ち」という習慣があるらしい。

「黙れ! 貴様如き、このオレ様が相手するまでもない! おい、鄧茂! この生意気な眼鏡小僧をぶち殺せ!」

程遠志は、傍らにいた副官の鄧茂にそう命じるが、ここで(従騎士達と内通している)鄧茂は、あえて大げさに怯えて素振りを見せる。

「えぇ!? 勘弁してよぉ、程遠志サマ……。だって、実際に戦った兵士達が、コイツ超強いって言ってたじゃねぇか。アタシじゃ無理だよぉ」

「何ビビってんだ! アイツは偽物だっつってんだろぉが!」

「いや、ヤバいよぉ、本物だよぉ。あの紅顔は間違いなく関羽だよぉ。程遠志サマじゃないと、コイツの相手は務まらねぇよぉ」

「テメェ! このオレの命令が聞けねぇってのか!?」

二人がそんな内輪揉めを始めていると、キリアンは更に挑発を続ける。

「別にこちらは、二対一でも構わないぞ」

「テメェ! 舐めるのも程々にしろや! おい! 野郎共! こいつらまとめて皆殺しだ!」

程遠志は部下達に向かってそう叫ぶが、自分自身はその場から動こうとはしない。それでも騎馬兵達は突撃を開始するが、明らかにその突進は勢いを欠いていた。この世界では「武将が一騎打ちを避けること」は臆病な行為とみなされ、兵の士気に影響する。程遠志は虚勢を張ってみせたものの、(鄧茂の演出の効果もあって)明らかに「関羽を相手にビビって逃げた」と兵達の目には映っていたようである。

そして当然、士気を削がれた兵士達の突撃では、いかに大軍と言えども、「関羽」を宿した今のキリアンにとっては脅威ではない。そんなキリアンの覇気に感化される形で学徒達も応戦し、そのまま部隊全体の乱戦状態へと突入していくのであるが、そんな中、程遠志は懐から1冊の「本」を取り出す。その瞬間、彼の動向を部隊の後方から凝視していたウェーリーとユージアルは、即座にその本から発せられる異様なまでの混沌のオーラに気付いた。

「あれはまさに……」

「魔境の混沌核なの!」

二人がそう口にしたと同時に、その魔書から奇妙な力が発せられ、乱戦の中で傷付いた黄巾賊達が一瞬にして全快状態にまで癒やされていく。

「どうだ! これが張角様から直々にお預かりした太平要術書の『原本』だ! これさえあれば、いくら戦っても、お前達が死ぬことはない! 恐れずに倒れるまで戦い続けろ! 何度倒れても、復活させてやる!」

程遠志は高笑いを上げながら、そう言い放った。彼の言っていることがどこまで本当かは分からないが、確かに魔境の混沌核だけあって、相当に強力な魔導書のようである。だが、そんな彼の精神的優位も、長くは続かなかった。乱戦状態の中にいたペドロが、その手に聖印を掲げたのである。

「この地の平穏のために、皆の力を貸してほしい!」

ペドロがそう叫ぶと、再び彼の聖印から活命之光が放たれ、今度は学徒達の体力が回復していく。その光景を目の当たりにした鄧茂が、再び叫んだ。

「太平要術と同じ力ってことは、やっぱり、アイツも本物の劉備!? 無理だよぉ、勝てっこないよぉ」

「うっせー! 奴が劉備なら、奴を討ち取れば大手柄じゃねーか! おい、関羽は捨て置け! 劉備を狙え!」

程遠志がそう叫ぶと、後方に控えていた弓兵部隊が一斉にペドロを狙って矢を放つが、その動き察したノルマが、すぐさまペドロの前に立ちはだかり、自身の盾でその矢を受け止める。

「やらせは……、しません……」

静かに彼女はそう呟くと、学徒達の士気は更に湧き上がる。更に、彼等の後方から、後詰めとして控えていたことり率いる民兵隊も「呂」の旗と共に駆け付けてきた。そして、鄧茂はペドロからアイコンタクトで「もう十分」という意図を受け取った上で、露骨に怯えた演技を続けながら、程遠志に助言する。

「呂布まで来ちまったよぉ。程遠志サマぁ、もうダメだよぉ、逃げようよぉ」

「くっ……、とりあえず、一旦体勢を立て直すぞ!」

苦虫を噛み潰したような表情で程遠志はそう叫びながら、兵達を率いて撤退していく。そんな彼等の後ろ姿を見ながら、従騎士達と学徒達は勝鬨を上げるのであった。

******

翌日。冥は宣言通りに水行発電所の配電設備の復旧に成功し、栃木県全体に「光」が戻った。その上で、当初の目的を果たしたこともあり、一旦水行発電所を放棄して(防備に長けた)臥龍学校へと引き上げるという選択肢もあったのだが、昨日の戦いの勝利の報が県内全域に広がったこともあり、県内各地で市民の反乱が続出することになる。

これに対して、もはや自分達では彼等を制圧しきれないと判断した程遠志は、「張角様からの救援を待つべき」という鄧茂からの進言を受け入れ、ひとまず自分の本拠地である「黄天神社」に籠城することにしたらしい。

「こうなれば、もう後は時間の問題だねぇ。太平要術書がある以上、攻め落とすのは困難だが、いつまで待ったって救援なんざ来る筈がないんだから。ゆっくり兵糧攻めでいたぶってやるっていうのも一興だが……」

冥はニヤニヤとした表情でそう語るが、そんな楽観論に対して、ウェーリーが口を挟む。

「いや、そうとも限らない。魔境の混沌核は、放っておけば更に混沌を広げる可能性がある。場合によっては、彼等に味方する投影体が新たに出現する可能性も否定は出来ないんだ」

「……なるほどねぇ。じゃあ、仕方ない。とっととお前達の大将を連れて、帰って来るんだね」

彼女はそう告げた上で、従騎士達を送り出した。当面は、ことりが反乱軍の指導者としてこの地に残った上で民衆達を束ねることになるが、彼女も冥もあくまでも投影体である以上、魔境の浄化は出来ない。最終的な決着をつけられる者は、君主しかいないのである。そのことを改めて深く心に刻み込んだ上で、見習い君主達はカルタキアへと帰還するのであった。

☆合計達成値:192(64[加算分]+128 [今回分])/140

→次回「魔境浄化クエスト(BJ)」発生確定、その達成値に26点加算

難航が続く「江戸の魔境」の攻略に向けて、ヴァーミリオン騎士団の

ユーグ・グラムウェル

は、カルタキアの書庫を訪れていた。

先日の第二次調査隊への参加を通じて、魔境の混沌核が、あの「江戸の街」における裏の世界に相当する異界(以下、

妖界)の中に存在することまでは確認出来た。その上で、その妖界への扉を開くため(の力を

隠神刑部に与えるため)に必要な「海狗腎」という薬を手に入れるために、あの街の中心に位置する江戸城の「大奥」に潜入する必要があるらしいのだが、現在、その城の周囲は河童が闊歩しており、なかなか近付けないらしい。

「とりあえず、まずは河童の生態について、今更だけど調べてみようかな」

ユーグはそう呟きながら書庫へと向かい、司書の女性から「河童」という存在について記されていそうな本のある区画を訪ねてみると、つい先刻、彼と全く同じ質問を投げかけてきた従騎士がいた、という話を聞かされる。

「ユリムさんかな? それとも、ハウメアさんが修行から戻って来たのかな?」

そんなことを考えながらユーグがその区画へと足を運ぶと、そこでは見覚えのない「短い黒髪で色白の少女」が、机に何冊かの本を積んだ状態で、そのうちの1冊に目を通していた。体格も小柄で細く、傍目には従騎士には見えないが、この区画には他に人がいる様子はなく、そして積まれている本のタイトル(『日本妖怪大全』『遠野物語』『河童百図』『画図百鬼夜行』『さらざんまい』etc.)を見る限り、少なくとも何冊かは河童もしくは妖怪関連の書籍のようである。

「ねぇ、もしかして、君も河童について調べてる?」

ユーグがそう問いかけると、その少女は不意に声をかけられたことに少し驚きつつ、おどおどとした様子ながらも、丁寧な物腰で答える。

「あ、はい。その……、河童が出現するという魔境の調査に、参加しようと、と思って……」

「そうなの!? それは嬉しいな。人手不足で困ってたんだよ。僕はヴァーミリオン騎士団のユーグ。キミは?」

「金剛不壊の、ウタと……、申します。よろしくお願いします」

彼女は

ウタ=オルレンシア

。14歳の従騎士である。金剛不壊の一員としてカルタキアに赴任しているものの、まだ実際の任務に赴いたことはなかった。

「こちらこそ、よろしくね。ところでキミ、なんか雰囲気的に、お白さんやウチの団長に似てる気がするけど、もしかして、極東出身の人? それで、河童とかにも詳しかったりする?」

「え? えーっと……、ま、まぁ、その……、故郷に関しては、確かに、そうなんですけど……、別に、だからと言って、河童とか、妖怪とかに詳しいという訳でもないというか……、詳しくないからこそ、任務に行く前に調べておかなきゃって、思って……、それで……」

シドロモドロになりながらも、ウタは必死に言葉を絞り出す。実際のところ、彼女が自身の初任務として江戸の魔境を選んだのは、それぞれの魔境に関するこれまでの報告書に目を通した中で、ここが最もが自分の故郷に近しい世界のように思えたから(それなら自分でも何か貢献出来る可能性があるから)、という事情もあるのだが、近しいとは言ってもあくまで「異世界」である以上、事前に色々と確認しておく必要があると考えたようである。

「ふーん、なるほどね。それで、何か分かったことはある?」

「それが……、河童と言っても、投影元となる出身世界によって色々と違いがあるようで、なかなか一概にこうとは言えないようです」

そもそも「河童」と呼ばれる者達の中でも、カワウソ型の生き物と記されている書物もあれば、猿のような生き物として描かれている本もある。その由来に関しても、神や精霊の類いとする解釈もあれば、人間によって生み出された人形や式神と伝えられている地域もあり、河で溺れた子供が妖怪化した存在として説明している論者もいる。アトラタンにおける極東地域とよく似た異界からの魔境はカルタキアには何度も投影されているが、それらは互いに似て非なる世界であり、それぞれの世界ごとに、「河童」と呼ばれる存在の実態も異なっているらしい。

それらの中で、報告書の中に描かれていた「河童」のイメージ(頭に皿があり、緑の鱗に覆われ、甲羅を背負った、人間の子供程度の大きさの妖怪)に近い存在として説明されている資料を調べてみたところ、概ね共通する傾向として、「相撲」「いたずら」「胡瓜」などを好むということが分かった。

「なるほど。確かに、僕等を見かけた途端に相撲を挑んできたし、いたずらというか、嫌がらせっぽいことはしてたね。で……、胡瓜って、このカルタキアでも栽培してたっけ?」

「うーん、一応、市場で売られていたのは見たことがあります。ただ……、極東の胡瓜とは、かなり形状が違うんですよね。なんというか、大きいというか、太いというか……」

故郷のことを思い出しながら、ウタはそう答える。と言っても、そもそも今回の魔境の投影元の世界とアトラタンの極東地方とでは、野菜栽培や品種改良の技術が同じとも限らない。

「まぁ、大は小を兼ねるっていうし、大きいに越したことはないんじゃないかな。他に何か、役に立ちそうな特徴とか、書かれてる?」

「そうですね……、どうやら弱点は頭の皿のようで、皿が乾いてしまうと衰弱する、とか」

「あー、なるほど。だから、いつも水の近くにいるのか。元素魔法師の人がいるなら、気候変動とかで色々とやりようがありそうだけど、カルタキアでは魔法が使えないからなぁ……」

そんな会話を交わしつつ、二人はそのまま河童に関する生態についての文献を読み進めていく中で、カルタキアでも容易に手に入る「意外な物品」を嫌う習性がある、という説に辿り着く。

「一応、持って行きましょうか。役に立つかは分かりませんが……。ところで、今回の潜入捜査の目的は『海狗腎』なるものを見つけることだそうですが、それは、どんな物品なのですか?」

「海狗」が海に住む獣の類いであろう、ということは想像出来る。その身体の一部を元にした薬のようだが、少なくともウタの故郷では聞いたことのない代物だった。

「さぁ? 狸さんが本気を出すために必要と言ってたから、魔力増幅薬か何かじゃないかな。とりあえず、あの街で一番偉い『イエナリ』って人が持ってるらしいけど」

ユーグがそう答えると、ウタは今度は「地球の江戸」という街についての文献を調べ始める。そこから相当な時間をかけて様々な文献を読み漁った結果、「徳川家斉の愛用していた薬」について記された、それらしき一つの記述に辿り着いた。

「……あの、この薬って、本当に魔境の浄化に必要なものなんですか?」

「んー、狸さんはそう言ってたけど、どんな薬なの?」

「え、えーっと、その……、ここに、書いてあるんですけど……」

ウタは視線をそらしながら、ユーグに文献の一部を指し示す。それを目の当たりにしたユーグは、何とも言えないような表情を浮かべた。

「うーん……」

「その狸って、本当に、信用していい投影体、なんですか?」

「悪い狸ではない、と思うんだけどなぁ……」

ユーグはそう答えつつ、ひとまずは「河童の好物」について、もう少し詳しく調べてみることにしたのであった。

******

一方、カルタキアの一角に存在する旅人用の宿舎の一室には、隠神刑部(妖狸)、小梅鼓のお白(町娘にして憑神使い)、田沼意次(将軍の側用人)という奇妙な取り合わせの二人と一匹が、カルタキアで手に入れた材料(植物の樹液や動物の血液など)を用いて、特殊な「呪符」を作り上げていた。

|

+

|

隠神刑部 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.240)

|

|

+

|

小梅鼓のお白 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.16)

|

|

+

|

田沼意次 |

(出典:『天下繚乱RPG』p.235)

|

「こんなカンジで大丈夫?」

お白がそう問いかけると、妖狸は満足そうな顔で答える。

「うむ、これで完成じゃ。これさえあれば、大奥の結界を突破出来る」

妖狸曰く、江戸城の「大奥」と呼ばれる区域には、将軍が認めた者以外が入ることを禁じる特殊な結界が張り巡らされているらしい。

「『私の知っている大奥』には、このような仕掛けは作られていなかった筈だが……、この技術は確かに有用だな。『私の世界』にもぜひ導入したいところだ」

完成した呪符を見ながら、田沼意次は興味深そうな顔を浮かべつつ、そう呟く。「彼女の世界」と「妖狸の世界」は似て非なる江戸だが、どちらにもある程度共通の技術は存在しているようで、この呪符を作る際に用いられた「陰陽術の技法」は彼女の世界でも応用可能であり、だからこそ、彼女が手を貸すことで、(どちらにとっても)異世界であるこの世界においても、あっさりと完成させることに成功したのである。

やがて、そこへ二人の従騎士が現れた。以前からこの調査隊に参加している星屑十字軍の

ユリム

と、今回から加わることになった鋼球走破隊の

ヨルゴ・グラッセ

である。

「頼まれていた潜入用の衣服だが、これでいいか?」

ユリムはそう言って、街の仕立て屋で購入した「女性用の軽装服」をお白に手渡した。カルタキアでは基本的に「君主が『友好的な投影体』と認めた者」には居住権が与えられるが、魔境に囲まれた立地ということもあり、混沌災害で肉親を亡くした人々も多い(更に言えば、聖印教会内にも投影体嫌いの信徒はおおい)ため、彼女や田沼のような「明らかに投影体らしき風貌の人物」はあまりみだりに外出しない方が良いというユリムの判断から、基本的には宿屋に籠もった状態で、買い物などは手の空いた者達が担当することにしている。

今回は、江戸城への潜入捜査において、お白が身につけている町娘としての着物ではさすがに動きにくいということで、代用品の購入をユリムに依頼していたのである(隠神刑部が彼女に取り憑いている都合上、潜入部隊には彼女の同行が必須となる)。

「ありがとう。あんまり見たことない形状の服だけど、これなら動きやすそうね。ところで、あなたは?」

お白が初対面のヨルゴにそう問いかけると、ヨルゴはいつも通りの気怠げな物腰で答える。

「あ〜、どうも〜、ヨルゴです〜。今回の潜入調査に参加することになりました〜。よろしくお願いします〜」

先日、キャヴァリアーの君主へと覚醒することになった彼であるが、だからと言って何かが変わる訳でもなく、相変わらずのテンションであった。むしろ、「他人の足手まといにならない程度に、のらりくらりと生きること」が自らの道だと改めて認識したことによって、より昼行灯具合が増したようにも見える。

「なんというか、あの娘とはまた違った意味で、掴みどころのない奴じゃのう」

ハウメアのことを思い出しながら妖狸がそう呟いたところで、お白がふと田沼に問いかける。

「そういえば、あなたはその裃のまま潜入するつもりなの?」

「ん? あぁ、心配ない。私の『着替え』は、もう既に『ここ』にあるからな」

金銀妖眼の男装の麗人は、目の前にいる町娘を見ながら、そう呟くのであった。

******

翌日。江戸の魔境の中心に位置する『江戸城』を取り囲む堀の前に、ユーグと「左右の目の色が異なる町娘」が、二人がかりで大きな台車を引きながら現れた。

「河童のみんなー、一緒に胡瓜を食べない?」

ユーグはそう言いながら、その場に台車を止め、そこに積まれた(カルタキアの市場で購入した)胡瓜を手に取り、堀に向かって掲げる。すると、やがて堀の中から河童達が次々と姿を現し始めた。

|

+

|

河童/一般的な姿 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.236)

|

「おぉ、キュウリじゃ! 久しぶりのキュウリじゃ!」

「江戸中のキュウリはもう食い尽くしてしもうたと思うておったが、まだあったのか!」

「ん? しかし、このキュウリ、少し形が変ではないか?」

「本当にキュウリか? 別のウリではないのか?」

現れた河童達がそんなことを口々に語る中、ユーグは彼等の目の前で、大げさに大口を開け、シャキシャキと音を立てながら、その胡瓜を頬張る。

「おいしいよ、みんなも一緒に食べよう!」

目の前でその光景を見た河童達は、次々と彼に向かって飛びかかってくる。

「よこせぇ! 儂にもそのキュウリをよこせ!」

「儂じゃ! 儂が先じゃ!」

次々と迫り来る河童達に対して、ユーグは台車から次々と積荷を降ろしていく。

「大丈夫、大丈夫。沢山あるからねー。他の野菜や、魚もあるよー」

ユーグは書庫で調べた文献の中で「河童の好物」として記されていた食べ物を、片っ端から台車に載せていた。一方、そんな彼の傍らに立っていた「町娘」は、一升瓶を手にしながら、近くの河童に声をかける。

「よろしかったら、美味しいお酒もありますよ〜」

そう言いながら、黄色い桜の印が記された酒瓶を彼等の前に差し出す(ちなみに、この酒は本来はアストライアへの差し入れとしてカルタキアの人々が調達した極東産の清酒だったが、当人が手を付ける様子もなかったため、今回の任務のために提供されたらしい)。

「ほぅ、それもまた一興じゃな!」

「はい。では、どうぞこちらを」

「町娘」は媚びた仕草で猪口を手渡す。その様子を横目で眺めていたユーグは、内心でその変貌ぶりに感服していた。

(全く別人だよなぁ、田沼さん。お白さんの着物の筈なのに、きっちり着こなしてるし)

なお、彼女は前回の時点で江戸城周辺の河童達とは一度遭遇している筈なのだが、(その特徴的な金銀妖眼にもかかわらず)どうやら誰も同一人物だとは気付いていないようである。

******

こうして、ユーグと田沼が河童達の気を引いている間に、ユリム、ヨルゴ、ウタ、そして妖狸を宿した(軽装に着替えた)お白は、江戸城の周囲に存在するいくつかの橋のうち、最も大奥までの距離が短い「西桔橋」の近くで待機していた。そして、彼等の耳にも、先刻の河童達の「キュウリじゃ、キュウリじゃ」という声は聞こえている。

「今、堀川の方流れが少し変わったようだが……、河童達が泳いで『向こう側』へと向かっている、ということか?」

ユーグ達がいる方向を指差しながらユリムがそう呟くと、ヨルゴが霊感を働かせつつ、頷きながら答える。

「確かに、嫌な気配の大半は、向こう側に流れていってるっぽいですね〜、ただ、まだ少し残っているので、あともう少し待てば……」

君主として、今後は今まで以上に危機回避の能力を伸ばそう、という心意気で自主練を重ねてきたヨルゴは、この局面においても(戦いという労力を割くことを避けるために)じっくりと堀川の様子を凝視する。

「……今なら大丈夫、かな?」

彼はそう呟きつつ、一歩ずつ恐る恐る橋へと向かって歩き出す。そして、堀川の流れが静寂のままであることを確認すると、後方に対して手招きするような仕草を見せる。その様子を確認した他の面々は駆け足で彼の元へと走り込み、そのまま合流して西桔橋を渡り、その先にある門を潜って、江戸城の内部へと潜入を開始する。

狐坂と呼ばれるなだらかな坂道を駆け上がりながら、先頭を走っていたユリムは、妖狸に問いかけた。

「門が開いているということは、河童は江戸城内にもいるということか?」

「そうじゃろうな。大奥は結界が張られているが、そこに至るまでは素通りじゃ。投影前の本来の江戸においても、儂以外のアヤカシが江戸城内に入り込んだことは何度も……」

隠神刑部がそう答えかけたところで、さっそく、目の前の柚木門(天守閣を中心とする「本丸」への実質的な入口)の脇から、一匹の河童が姿を現す。

「なんじゃ、おまえら? 人間と、狸じゃと?」

困惑した様子の河童を目の当たりにして、ユリムは聖印を掲げて「剣」を作り出そうとする。だが、その前に河童は「ユリムの背後の何か」に視線を向けたと同時に表情を歪め、彼等の前から黙って走り去っていく。その様子を不可解に思ったユリムが背後に視線を向けると、そこではウタが一枚の「鏡」を手にしていた。

「あの……、河童は『鏡』を嫌うという伝承が、あるらしくて、それで、念の為、持ってきておいたんですけど……、役に立ったんでしょうか?」

実際のところ、はっきりしたことは分からない。だが、近くを走っていたヨルゴやお白が見る限り、確かに河童は「ウタの持っていた鏡」に対して反応していたように見えた。そして、柚木門まで辿り着いたところで、ヨルゴは、ウタに提案する。

「ウタさん、その鏡、ちょっと貸してくれない?」

「え……? いいですけど、どうするんですか?」

「自分がここでその鏡を持って、河童の侵入を防ぐよ。その間に、例の薬を探してほしい」

つまり、「ここは俺に任せて先へ行け」ということである。

「でも、一人はさすがに危険なのでは……?」

「大丈夫。実際、さっきは河童がこの鏡を見て逃げていったし。君の調べた情報を信じるよ」

ウタとしては、それなら自分も一緒にここに残る、と言いたかったが、もし仮にこの鏡が通用しない敵が現れて戦闘になった場合、自分がいてもきっと役には立てないだろう、という気持ちもあった。

「……分かりました。必ず、薬を見つけてきます」

今の自分に出来ることは、一刻も早く任務を果たすこと。そう判断したウタは、鏡をヨルゴに託して、ユリムやお白と共に門をくぐり、「本丸」へと踏み込んでいく。そんな彼等を見送りながら、ヨルゴは「ふぅ」と軽く息をつく。

「良かった〜、これでようやく一服出来る〜」

ヨルゴとしては、混沌の気配を探るために集中力を費やし続けた直後の全力疾走だったため、この辺りで一休みしたいと考えていたのである。

だが、そんな彼の思惑とは裏腹に、先刻逃げていった河童が、すぐに何匹もの仲間を連れて戻って来た。

「おぉっと〜、この鏡が目に入らぬか〜!」

得意気にヨルゴは鏡を持ち出すが、それに対して河童達は、次々と近くの石を拾って、ヨルゴに向かって投げつけてくる。

「割れ! あの鏡を叩き割れ!」

どうやら河童達にとって、鏡は「嫌悪の対象」ではあっても、「恐怖の対象」ではないらしい。ただ、それでも生理的に(?)近付きたくはないようで、距離を詰めようとはせず、あくまで投石に徹している。ヨルゴはその石をどうにかこうにか避けながら、それでも鏡だけは手放さずに、河童に向け続けている。

(う〜ん、結局、楽はさせてもらえないのか〜)

内心でそう呟きながら、気怠そうな顔を浮かべつつ、矢継ぎ早に投げ込まれる大石・小石をのらりくらりと避け続けるのであった。

******

本丸への潜入に成功したユリム達は、やがて右手側に広がる大奥の入口へと辿り着く。そして、建物全体から漂う「奇妙な気配」を感じ取っていた。

「なるほど……、これが例の『結界』か」

ユリムがそう呟いている横で、隠神刑部は事前に作った呪符を掲げ、その短い前足で不可思議な形状の「印」を結ぶ。すると、一瞬にしてその「奇妙な気配」が消え去った。

「よし、今のうちじゃ!」

「結界が解けてる間に河童が入り込む可能性もあるから、早く見つけないとね」

隠神刑部とお白がそう告げると、彼等の案内に従い、ユリムとウタも駆け足で敷地内へと潜入する。その内装は絢爛豪華な装飾が施されており、あまりに広大な構造ということもあって、お白やウタはその迫力に圧倒されていた。

「まさか、江戸城に潜入することになるなんてね……」

「こんな屋敷なんて、多分、アトラタンの極東地方にも殆どないと思います……」

ただ、その一方で、どこか不気味な気配も漂っているようにも思えた。つい先刻まで結界によってアヤカシの侵入は防がれていた筈だが、それでもどこか禍々しい雰囲気を彼女達は感じ取っていたのである。

一方、ユリムは先頭に立つ妖狸の指示に従い、黙々と「目的の薬のある場所」へと向かっていたが、その途上で、妖狸が唐突に足を止める。

「どうした?」

「まずい……、厄介な奴の気配が……」

隠神刑部は、これまであまり見せたことのない表情を浮かべる。

「……今の儂では、奴が相手では分が悪い……。ここから先は、お主等だけで行け」

「誰かがいるのか?」

「いいから行け! 儂は行きとうない!」

頑なにそう主張する妖狸の背後で、お白もまた「不気味な気配」に気付く。

「確かに……、アヤカシの気配を感じるわ。多分、これは『元々人間だった存在がアヤカシと化した存在』みたい。でも、どうして? この大奥の中には、アヤカシは入れない筈じゃ……」

「将軍に認められた者は入れるのじゃ。儂がそうであったようにな」

何やら面倒な事情がありそうな気配を察したユリムは、ここで詳細を聞いたところで事態は解決しないだらおうと判断した上で、黙って覚悟を固める。

「分かった。ここから先は、俺一人で行く」

******

ユリムは隠神刑部から「海狗腎の入った薬袋」が所蔵されている場所を聞き出した上で、足音を忍ばせながら、どうにか目標の部屋へと辿り着く。そしてこの時点で、ユリムもまた(おそらく先刻隠神刑部が感じ取ったものと同じであろう)不気味な気配を「隣の部屋」を感じ取っていた。ガサゴソという音と共に、女性の化粧用の白粉のような匂いが、襖の間から漂っている。

(何者であろうとも、今は戦うべき時ではない……)

彼は自分にそう言い聞かせながら、妖狸の証言に従って物色を始める。

(黒漆の薬棚の、一番右の八段目と言っていたが……、これか?)

棚を空けると、そこには確かに何かの薬が入っていると思しき布袋が収められている。手に取ってみると、感触的に、おそらくは紙に包まれる形で何セットかに分けられて封入されているのだろう、ということも予想出来た。

(とりあえず、これを持って行って、違うと言われたらまたもう一度探しに来……)

そこまで思考を巡らせたところで、隣の部屋とを隔てる襖が開く音が聞こえる。ユリムが驚いて視線を向けると、そこには豪華な装束をまとった一人の美しい女性の姿があった。

「上様! 戻って来て下さったのですね、上様……」

彼女はそう言いながら、ユリムに近付こうとする。だが、その瞳の様子から察するに、明らかに正気ではない。そして、おそらくは「自分以外の誰か」を自分と誤認しているのだろう、ということもすぐに分かる。

「すまないが、俺は『上様』ではない。失礼させてもらう」

ユリムはそう口にすると同時にこの場から走り去ろうとするが、そんな彼の視界から彼女の姿が消えようとした瞬間、その部屋全体に粘つくような霧が立ち込め、そして彼女がまとっていた着物がはだけて生糸となり、その下半身が巨大な蜘蛛のような姿へと変わる。

|

+

|

下半身が蜘蛛の女性 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.238)

|

「またしても、私を捨てるのですね……、あの時のように……」

彼女はそう呟きながら、下半身の鉤爪を用いてユリムに襲いかかる。ユリムはそれを避けつつ、すぐさま部屋から飛び出すが、彼女はそんな彼に対して背後から不気味な青い息を吹きかけると、その息が「無数の小さな蜘蛛」へと変わってユリムを追撃する。

(これは、一人でどうにか出来る相手じゃない!)

直感的にそう感じたユリムは全速力で来た道を駆け戻る。すると、その喧騒を聞いて駆け付けたウタ、お白、そして(お白に強引に連れて来られた)隠神刑部を廊下の先に発見した。そして、先刻まで渋った表情を浮かべていた妖狸は、ユリムが手にしている薬袋を見た瞬間、目の色が変わる。

「それじゃ! その薬じゃ! 今すぐこっちによこせ!」

「分かった、受け取れ!」

走り込みながらユリムが薬袋を投げると、その口の部分がきちんと閉ざされていなかったようで、空中でその「中身」のいくつかの紙袋が散乱する。妖狸はその一つを手に取ると同時に、舌を出してペロッと舐め取ると、唐突に「下半身の一部」が肥大化し、後ろから迫りつつあった無数の蜘蛛達を一気に包み込むように、その「下半身の一部」を叩きつける。その直後、廊下の奥から「下半身が蜘蛛の女性」が叫んだ。

「おのれ! 西国の化け狸が! 上様の大切な薬を、貴様如きに掠め取られる訳にはいかん!」

「黙れ! この力を手に入れた今なら、絡新婦風情など恐るるに足らぬわ! 今こそ、これまで儂の大奥での遊興を邪魔してくれた積年の恨みを……」

隠神刑部はそう言いながら妖気を高めていくが、それに伴い、周囲の混沌濃度が上がり、そして新たな混沌核の収束(投影体の出現)が起きようとしていることに、ウタが気付いた。

「待って下さい! ここで貴方が力を使ったら、また新たな敵が現れます!」

魔境内においては、「強大な混沌の力を持つ者」がその力を用いることで、無意識のうちに新たな投影体を呼び出すこともある、という話は、ウタもこのカルタキアにおいて聞いたことがある。現状、ここで新たに出現しつつある投影体がウタ達にとっての「敵」となるか「味方」となるかは分からないが、少なくとも「敵」が出現する可能性があることを考えると、ここ迂闊に力を使われることは極めて危険である。

そして、ウタに続いてお白もまた、その指摘に同意しつつ頷いた。

「そうね。多分、同じような女のアヤカシが湧いて出てくるわ。こんな『女の妖気』の漂った空間だもの。とりあえず、目的は果たしたんだし、帰るわよ!」

お白はそう言い切った上で、妖狸の首根っこを引っ掴んだ上で、ユリム、ウタと共に大奥の外へと逃走する。

「おい! 待て! あの程度の女共など、儂の『この力』があれば……」

「そもそも、大奥でそんな下品なモノ振り回すもんじゃないでしょ!」

さすがに、お白は本職の「憑神使い」ということもあり、「力」を手に入れた妖狸でも難なく制御した状態で、黙らせることに成功する。

そんな一人と一匹のやりとりを見ながら、ウタは先刻の狸の「戦い方」を思い出していた。

(あの膨らんでたアレって、やっぱり……)

ウタが読んだ文献によれば、「海狗腎」とは「海獣の睾丸」をすり潰した薬品であり、徳川家斉はその薬を用いて50人以上の子供を残したと言われているらしい。改めてウタは何とも形容しがたい表情を浮かべながら、黙ってユリムと共に大奥を後にする。

そして、柚木門まで戻って来たところで、彼等は河童の執拗な投石を避け続けてヘトヘトになっていたヨルゴと再合流すると、海狗腎で強化された妖狸のオーラに河童達は恐れを成し、そのまますぐに退散していった。

「あれ? 狸君、なんか雰囲気変わった?」

「うむ。見るがいい! この生まれ変わった儂の……」

そう言ってその場でふんぞり返ろうとしていた隠神刑部を、またしてもお白が強引に引きずるように西桔橋へと連れ去る。

「早く逃げないと、あの蜘蛛女が追いかけてくるかもしれないでしょ!」

「その心配は無用じゃ。奴等はあの大奥で生まれたアヤカシ、あの大奥の呪縛からは逃れることは出来ぬ」

どうやら、この世界の「大奥」には、将軍の「お手付き」となった後に、それぞれに不遇な死を迎えた者達の怨念が渦巻いているらしい。彼女達はあくまでも「将軍に認められた女性達」であったが故に、結界の外へと弾き出されることはない代わりに、結界の外に出ることも出来ない、ということらしい。

(正直、二度と入りたくない場所だな……)

隠神刑部以外の三人は揃って同じ感慨を抱きつつ、そのまま西桔橋を渡って、完全に城の外への脱出に成功したのであった。

******

一方、ユーグと田沼による河童達との宴会は、程良く酒の力も功を奏して和気藹々と盛り上がっていたが、そんな中、一匹の河童が慌てた様子で堀を泳いで駆け込んで来る。

「た、大変じゃ! げに恐ろしき力を持つ化け狸が現れおったぞ!」

以前に河童達がユーグと共に隠神刑部と遭遇した時は、彼等は特に隠神刑部のことを恐れてはいなかった。そう考えると、今回の彼等は明らかに以前よりも狼狽しているようにユーグには見える。つまり、「作戦」は成功したのであろう、ということを実感したことで、ユーグは田沼に対して目配せすると、彼女は静かに頷きつつ、河童達に語りかける。

「まぁ、怖い! そんな恐ろしい化け狸がいるなら、名残惜しいですが、この辺りでお開きとさせて下さいな」

「楽しかったよ、河童のみんな。今度は、また別のごちそうも色々持ってくるからね」

そう語るユーグの声は、どこか本当に名残惜しそうな気配を漂わせていた。

「いや、次もキュウリが良い!」

「極太キュウリも、これはこれで旨かったぞ!」

河童達はそう答えつつ、堀川へと戻り、そして二人もまたユリム達と合流するために、西桔橋の方面へと走っていくのであった。

******

その後、どうにか彼等は合流を果たし、そして本来の目的地である「魔境の混沌核」があると思しき妖界へと向かうため、「おいてけ堀」へと辿り着いた。

「さぁ、儂のこの力を以って、開いてくれようぞ、逢魔ヶ時の扉を!」

隠神刑部はそう叫びながら、妖気を全力で解放しようとする。だが、その瞬間、彼の周囲に多くの混沌核が現れ、収束を始めていく。それはまさに、江戸城でウタやユリムが見た光景の再現のようであった。

「この力……、やっぱり、強大すぎて、また何か別の投影体を誘発してしまうのでは……?」

「そうは言っても、他に方法はない以上、ここは『邪悪な投影体』が出現しないことを祈るしかないだろう」

ウタとユリムがそう呟く中、やがて隠神刑部の周囲に現れたのは、多種多様な姿の妖怪達であった。それらは、妖狐、猫神、雷獣、龍神、天狗、土蜘蛛、雪女など、まさに百鬼夜行とも言うべき様相を呈していたが、それらを見たお白は、驚いて大声を上げる。

「あの子達、憑神だわ! あれは写楽先生のおみい狐、そこにいるのは馬琴先生の仁助、あの光っているのは源内先生の光忠、そしてあの龍は北斎先生の……」

どうやら、いずれも彼女の顔見知りの憑神使い達が使役している妖怪らしい。そして、彼等は投影されると同時に、隠神刑部に向かって襲いかかってきた。妖狸は咄嗟に結界を張って対抗しようとするが、彼等はその結界をも破ろうと執拗に攻撃を続けていく。

「な、何をする! 貴様ら! おい、お白! お前の知り合いなら、なんとかしろ!」

「無理よ。彼等は宿主がいない状態だと、ただの妖怪と変わらないわ。というか……、むしろ、あなたが『邪悪な狸』だからかそ、僅かに残っている憑神としての本能で、あなたを標的と認識しているんじゃ……」

お白がそこまで言いかけたところで、隠神刑部は「誰が邪悪じゃ!」と言い返そうとしたが、その声をかき消すほどの大声で、再びお白が唐突に叫ぶ。

「お市!?」

彼女は憑神の一群の中に「見覚えのある妖怪」を発見した。それは、彼女の本来の憑神である、座敷童の「お市」である。

|

+

|

お市 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.195)

|

その座敷童は、お白のその声に反応して、彼女の元に駆け寄っていく。どうやら、宿主と遭遇出来たことで、憑神としての記憶を取り戻したらしい。そして次の瞬間、お白もまた「本来の憑神」と再会したことで、それまで「仮の宿主」としてパートナー関係にあった隠神刑部との「つながり」が断ち切られた結果、隠神刑部はその力を急速に失い、それと同時に、周囲に現れた妖怪達も(お白とのつながりを取り戻すことで「憑神」に戻れたお市以外は)消滅していく。

「おい! 貴様! 勝手に儂との契約を打ち切るんじゃない!」

「仕方ないでしょ。お市が戻って来てくれたんなら、あんたとはもうこれ以上、やってられないわ。またあの銀髪の子に相手してもらいなさいよ!」

「そうは言っても、今、あやつはここにおらぬではないか!」

彼等がそんなやりとりをしている中、黙って眺めていた田沼が口を開く。

「いや、どちらにしても、あれだけの大群を相手に戦うには、今の我々では戦力不足だ。また一旦撤退して、状況を立て直すしかない」

その意見に対しては、従騎士達も同意する。おそらく、隠神刑部の力で妖界への扉を開こうとする限り、同じことが起こるだろう。彼等による妨害を止めるには、今の戦力ではどうしようもない。ただ、ここでユリムが『あること』に気付き、妖狸に問いかける。

「もしかして、聖印の扱いに長けた者なら、あれらの妖怪達を使役することも出来るのか?」

「まぁ、出来るかもしれぬな。少なくとも、あやつら一体一体は、儂よりも下等な妖怪じゃ。儂を憑神に出来るだけの力があれば、他の妖怪達でも可能じゃろう」

この仮設が正しければ、以前のハウメアと隠神刑部のように、先刻現れた妖怪達を、聖印の力で手懐けることも出来る可能性ということになる。ただ、それは逆に混沌の力に飲み込まれるリスクもない方している行為であり、そもそも聖印教会の一般的な教義においては、決して推奨されるような行為ではない。

一方、ユーグはユーグでまた別の可能性を思いつき、お白に問いかける。

「ねぇ、憑神使いの人達って、河童とは仲が悪いんだよね?」

「そうね。少なくとも、私は嫌われてたみたいだし」

最初に遭遇した時点で、河童達は彼女の姿を見ただけで明らかに敵視していた。

「だったらさ、河童の皆に頼んで、現れた憑神を倒してもらうことって、出来ないかな?」

「それは……、出来るかもしれないけど、よっぽど上手く口車に乗せなきゃダメよね、きっと」

彼等がそんな会話を交わす中、ヨルゴとウタが声をかける。

「じゃあ、とりあえず、今日のところは撤退、ということで、いいかな〜?」

「逃げるなら、早い方がいいと思います。いつまた河童が襲ってくるかも分かりませんし……」

この時点で、彼等の言葉に異論を呈す者はいなかった。こうして、彼等はまたしても魔境の混沌核には辿り着けないまま、カルタキアへと帰還することになるのであった。

☆合計達成値:98(53[加算分]+45[今回分])/140

→クエスト内容および選択肢を変更した上で、次回に継続(目標値は更に上昇)

第六投石船団の

イーヴォ

は、イナゴ騒動の後、知人との約束を果たすためにカエラから長めの外出許可を得て、任務から離れていた。久しぶりに前線に帰還した彼は、カルタキア西部に出現していた「廃鉱の魔境」の奥が広大な異世界になっていたという話を聞き、ひとまずは第三次調査隊の報告書に目を通すことにした。

「そうか、『黒騎士』は同じ場所を何度も何度も……」

廃鉱の奥の異世界において、おそらくは現地民と思しき『黒騎士』と『ダークエルフ』が、このアトラタンに投影された際に発生した何らかの変異律のせいで方向感覚を失っているという記述を目にした彼は、左手の甲からうっすらと浮かび上がる「時計盤を模した従属聖印」を掲げる。

「”聖印”には効かない変異律……。いつか君主になるかもしれないのはわかってる……。けど、果たしてこのオレに務まるだろうか……」

そんな想いを抱きながら、イーヴォは少し故郷のことを思い出す。2年前に少年兵として参加した、隣国から軍港ごと領土の3割を奪う、あの作戦のことを。

***

「やべ、寝てた……か。……また悪夢だ。最近こんなのばっかだな。もう見た夢のメモはやめよ うか……」

頬を叩き、イーヴォは彼自身がすべきことを再確認した。

「そうだ。『ロードス島』の氷竜が混沌核で、それを浄化するんだ。そのためには黒騎士やダ ークエルフの力を借りたい。とはいえ、彼らはおそらくオレたちをすんなり信用してくれないだろう……」

彼は改めて、そのための方策を熟考する。

「彼らの目的の手伝いが出来ればいいだろう。たとえば、彼らを取り巻く混沌を目の前で浄化する……、とか。それがだめなら、彼らを氷竜の近くまで案内すればいい……。うまくいくかはわからないけど。でも、やるしかない」

彼等を説得するために必要な論法は何か。イーヴォは一人静かに思案を巡らせるのであった。

******

カルタキア西方の廃鉱の奥に広がる異世界の魔境の混沌核は「白竜山脈」に住む氷竜ブラムドの体内にある、ということまでは、これまでの調査で判明した。直前の調査隊に参加していた幽幻の血盟の

レオナルド

は、改めてこれまでの三度の調査隊が得た情報をまとめた上での作戦計画書を書き上げる。

そこには、白竜山脈までの最も効率の良いルートや、途中の町を目立たずに通り過ぎるための方策などに始まり、敵対する可能性のある最高司祭ニースや、交渉次第では敵とも味方ともなりうる黒騎士アシュラム達との対応に関する諸々の注意点、そして氷竜ブラムドを発見した近辺の地形を考慮した上での戦陣案などが一通り記されていた。

「よし。これで完成だな。一応、ソフィア様にも内容を確認してもらおう」

今回の浄化作戦には直接的にはソフィアは加わっていないが、レオナルドはソフィアの従属君主であり、彼女はこの地の領主である以上、彼女にも目を通してもらった方が良いと考えたらしい。ただ、この日はソフィアがカルタキア沖の海域の調査に向かっていたため、レオナルドは港の近くの岸壁の上から、計画書を封入した金属筒を手にしつつ、ソフィアを乗せた船の帰りを待つことにした。

だが、潮風を正面から浴びながら物思いに耽っていたところで、レオナルドは唐突に自身の背後に「人の気配」を感じる。そこはかとなく嫌な予感を感じながら彼が振り返ろうとした瞬間、彼は自分の背中に「何か」が突き刺さったことに気付いた。

その気配の正体は、一人の少女。そして、彼の背中に刺さったのは、その少女が手にしていた短剣であった。

「あなたは……!?」

レオナルドには、その少女の顔に見覚えがある。彼女は、かつてレオナルドが仕えていたサンドルミアの男爵家の令嬢であり、当時のレオナルドの主君である「若君」の妹であった。なぜ彼女がここにいるのかは分からない。だが、なぜ自分が刺されたのかについては、十分すぎるほどに思い当たりがあった。

少女はレオナルドを刺した勢いのまま、彼を岸壁から突き落とす。レオナルドは去来する様々な想いと共に、そのまま海へと落ちていった。

******

翌日。カルタキアの兵舎にて、氷竜ブラムドの浄化作戦に参加する面々が集められることになった。今回の指揮官は、潮流戦線のジーベンと、第六投石船団のカエラである。かつてのアルトゥーク戦役において深い因縁を持つ両国の指揮官であるが、このカルタキアにおいては共闘を誓い合っており、微妙に緊迫した空気を漂わせながらも、内心で思っていることを口に出すことはなく、淡々と作戦進行を伝えた。

ちなみに、カエラの手には、少し水でふやけたと思しき「作戦計画書」が握られている。この計画書はソフィアから提供されたもので、それを元に今回の行軍計画を立てたが、この計画書の作成者については、現在「とある事情」で重症を追い、医療施設で療養中のため参加出来ない、という旨が、ジーベンとカエラには伝えられていた(その詳細については、二人とも深く追求しようとはしなかった)。

その上で、今回の作戦は大きく分けて三つの部隊に分けられることになった。氷竜ブラムドと直接対峙する「本隊」と、黒騎士アシュラム達に協力を要請に行く者達、そして、最高司祭ニースに不介入を要請に行く者達である。

無論、交渉が順調に進めば最終的には全員が合流する形になるだろうが、状況によっては交渉が長引く可能性もある(特にニースに関しては、最悪、交渉を引き伸ばしている間に浄化を敢行する、という選択肢もある)。よって、ひとまず本隊は先に氷竜の住処の近くで状況を観察した上で、規定時間までに合流出来ないようならば(もしくは、何らかの事情により、彼等の到着を待てない状況になった場合は)「本隊」だけで氷竜と戦う、というのが今回の作戦の基本路線であった。

「私は、最高司祭ニースの説得に向かいたいと思います」

そう宣言したのは、星屑十字軍の

トレニア・ケール

である。彼女は廃鉱調査の段階からこの一件に関わっていたが、前回は色々と思うところがあって、あえて戦いから離れるために、学校建設の任務に携わっていた。ただ、その任務に参加してみた結果、改めて「自分のすべきことは、辛い思いをしている人を救うこと」という考えに至り、今の自分に出来ることは魔境への対処である、という結論に達したのである。

「氷竜を倒そうとすることで、村の住民との戦いが発生することだけは、絶対に避けなければなりません。そのためには、なんとしても彼女を説得しなければ」

表情はいつもの穏やかな笑顔のままであるが、そこはかとなく、いつもより強い「決意」がその声からは感じ取れた。実際、氷竜の「盟友」であるニースが浄化に反対の姿勢を示した場合、彼女だけでなく、彼女の強い影響下に村人達までもが「敵」に回る可能性もある。いかに投影体といえども、ただ平和に暮らしているだけの一般市民を相手に戦うという展開だけは、トレニアとしては甘受出来なかった。

同様に、潮流戦線の

マリーナ・ヒッパー

もまた、投影体との衝突は避けたいと考えていた。彼女には、自身の「恩人」である投影体が、混沌災害の元凶として浄化された過去があるため、この状況において自分達が氷竜を討とうとした時に、それを止めようとするニースの心情はよく分かる。分かるからこそ、彼女の介入は防ぎたい。

しかし、だからと言って、彼女を正面から納得させられる方法が思い浮かばず、かといって嘘をついて丸め込むのも(彼女と自分を重ね合わせて考えてしまうからこそ)不誠実に感じてしまうため、具体的な説得はトレニアに任せた上で、自身は「説得に失敗した場合」という最悪の事態に備えた上での「足止め役」として同行することにした。

「私、舌先三寸で知らない相手を丸め込めるほど器用じゃないから」

無論、マリーナとしても、自分の「出番」が回ってこないことを望んでいる。ただ、自分が最高司祭の立場だったら、と考えた場合、そう簡単に説得出来るとは思えなかったため、決裂した場合は彼女の信念を受け止めた上で全力で彼女の介入を防ぐ、という覚悟で臨んでいた。

一方、黒騎士アシュラム達の説得に対しては、上述のイーヴォに加えて、ヴェント・アウレオの

アイリエッタ・ロイヤル・フォーチュン

と、星屑十字軍の

ワイス・ヴィミラニア

が同行することになった。

「正直、どう説得すればいいかはよく分からないけど、とりあえず、正面から当たってみるしかないだろ」

「状況を合理的に判断出来る御仁であることを祈りたいですね」

二人がそんな意気込みをイーヴォに対して語る。とはいえ、まだ三人とも実際に彼等と遭遇したことがなく、彼等の気性なども人伝の情報でしか把握していない以上、具体的にどう交渉すべきかについては、直接会ってみないと分からない側面もある。

そして、「本隊」としてジーベンとカエラに同行する従騎士は四人。そのうちの二人は、トレニア同様、探索任務の時から参加していた、ヴァーミリオン騎士団の

アレシア・エルス

と、潮流戦線の

カリーノ・カリストラトヴァ

である。ただ、今回の魔境は「廃鉱」の先にあるため、アレシアの愛馬アクチュエルを連れていくことは出来ず、しかも彼女は先日のゴブリン達との戦いで受けた左腕の傷もまだ癒えていないかった。

「そんな左腕で大丈夫か?」

「大丈夫だ、問題ない」

ライバルでもあるカリーノに対してそう答えるアレシアであったが、明らかに万全とは言えない状態である。それでも本人が行くと言っている以上、カリーノとしては止める理由はない。他の者達がどうであろうと、カリーノとしては自分の戦いをまっとうするだけのことである。

そして残りの二人は、カリーノと同じ(そしてマリーナと同郷の)

カノープス・クーガー

と

ユリアーネ・クロイツェル

である。いつも通り、無言で決戦に向けての集中力を高めるカノープスの傍らで、ユリアーネもまた静かに決意を燃やす。

(私が手に入れた《巻き戻しの印》の力、少しでもカノンさんのお役に立てば……)

そんな彼女の心意気を知ってか知らずか、カノープスもまた、彼女やマリーナのことを思い浮かべながら、セイバーの聖印に目覚めた時に誓った「腕の中の全てを守り抜く」という決意を、改めて深く噛みしめていた。

******

こうして、魔境浄化に向けて二人の指揮官と九人の従騎士達が、廃鉱を経由してロードス島の魔境へと踏み込んでいくことになった。巨大な魔竜と戦う以上、本来ならばもっと大軍を随行させるべきなのであろうが、あまりの大所帯だと現地住民達を警戒させる可能性が高い以上、ここはあえて少数精鋭で解決に当たるべき、というのがジーベンとカエラの共通見解であり、だからこそ、彼等はあえて出発のタイミングもズラした上で、三つのグループに分かれて現地へと向かうことにした。

まず最初に現地に到着したのは、トレニアとマリーナであった。トレニアが大地母神マーファを祀った神殿へと向かい、数歩離れた後方からマリーナが護衛として随行する。そしてトレニアは神殿の人々に対して「別の大陸からの渡来人」と告げ、胡散臭い目で見る神官達を相手に(いつも通りの笑顔で)粘り強く交渉しつつ、どうにか最高司祭ニースとの面談の場へと漕ぎ着けることに成功した。

|

+

|

最高司祭ニース |

(出典:『ロードス島戦記RPG』[2018年版] p.166)

|

ニースは初老の女性であり、トレニア同様の穏やかな雰囲気を漂わせながらも、黙っていても聖職者としての権威と威厳を漂わせているような、そんな人物であった。

「別の大陸から来られた、とのことですが、アレクラスト大陸出身の方、ということでよろしいのでしょうか?」

その問いかけに対して、トレニアはあえてごまかさずに、素直に答える。

「いえ、私達は『あなた達の世界の住人』ではありません。そして、『今のあなた達』もまた、『本来のあなた達』ではないのです」

常人の感覚では理解出来ないであろう「真実」を、トレニアは切々とニースに語る。今のこの神殿も、村も、山も、全て「混沌」の力によって(彼女達にとっての)異世界に生み出された「幻の空間」としての「魔境」であり、今のニース達もまた、「本来のニース達」を模造する形で混沌によって生み出された存在にすぎない、ということを、一通り説明したのである。

「私の話を信用出来ないというのであれば、実際に南の町の近郊にある『廃鉱』を通ってみれば分かります。その先にある世界は、あなた達の知っている世界ではない筈ですから」

トレニアはそう告げた上でニースの反応を確認すると、ニースは存外落ち着いた様子で答える。

「あなたの仰ることを即座に信用することは出来ません。しかし、はっきりと否定出来る根拠もありません。なぜならば、私自身、今のこの世界に確かな『違和感』を感じているからです」

通常、魔境と共に投影された人々は、自分達が「元の世界における『本体』の模造品」であることには気付けない。魔境によっては「投影前の空間」から大きく捻じ曲げられて投影される場合もあり、その場合は魔境の住人達も一定の「異変」には気付くものだが、今のこの魔境に関して言えば、街の人々の様子から察するに、大半の住民は「投影前と何も変わらない生活」を送っているように見えるため、おそらく本来の世界と瓜二つの状態で投影された世界であろうと推測される。

にもかかわらず、ニースがその「異変」に気付いているのは、おそらく彼女が「神聖魔法」と呼ばれる特殊な力を発動させられる人物だから、なのだろう。報告書によれば、この魔境の投影元の世界には、幾体かの「神」が存在しており、ニースのような「司祭」や「神官」と呼ばれる人々は、その神の力を借りることによって「神聖魔法」を発動させる。つまりは、本来ならば、世界のどこにいても「神」との繋がりを何らかの形で実感出来る存在なのだろう。

その意味では、もしかしたら、この「投影」という形で切り取られた魔境の中では、その「神」の力を感じ取れない(もしくは、似たような力は生み出されているが、そこに微妙な齟齬が発生してしまっている)からこそ、その「違和感」に気付いているのかもしれない。

「その上で、失礼ながら、今からあなたに『魔法』を一つ、施させて頂きます」

「魔法?」

本来、星屑十字軍の母体である聖印教会の教義的には、魔法そのものが禁忌であり、この魔境内において投影体の手によって繰り出される魔法など、邪法以外の何者でもないというのが一般的な教義解釈なのであるが、トレニアにとっては教義解釈よりも「人々との戦いを避けること」の方が大切である以上、その申し出を受け入れるかどうかは、その「魔法」の内容による。

「今からあなたに施すのは『クエスト』という魔法です。これを受けた者は、私から課す一つの『命令』に従って頂きます。それに反する行動を取った場合は、あなたの身体が内側から蝕まれることになるでしょう」

「……その『命令』というのは?」

「『嘘偽り無く、真実を語ること』です」

「なるほど。それならば、私としても望むところです」

トレニアがそう答えると、ニースは不思議な響きの呪文を唱え始める。実際のところ、ここでニースが「別の魔法」や「別の命令」をトレニアにかけていたとしても、トレニア(および後方に控えているマリーナ)には分からない。だが、トレニアとしても、自分の方から(おそらく彼女達にとっての)荒唐無稽な話を信じろと言っている以上、ここは自分もまたニースの言葉を信じるのが筋であろうと考えていた。

そしてニースが魔法を掛け終えた時点で、改めてトレニアは語り始める。

「先程も申し上げた通り、今のこの空間は『あなた達の世界』ではありません。そして、この空間が存在し続けることによって『私達の世界』において苦しむ人々が増えます。ですので、私達はこの空間を『浄化』しなければならないのです。しかし、私達としては、あなた達との戦いたくはない。だから、私達による浄化作戦に、関与せずにいてほしいのです」

いつもの和やかな雰囲気を残しながらも、強い決意を込めた声色でトレニアはそう語る。そんな彼女の様子からは(「クエスト」に反する行為をとった際に発生する)痛みに苦しんでいる様子は全く感じ取れないことを確認しつつ、ニースは問いかける。

「空間を浄化した場合、私達はどうなるのでしょうか?」

「おそらく、消滅します。しかし、それはあくまでも『この世界に発生した混沌の歪みとしてのあなた達』であって、本来の世界で暮らしている『本来のあなた達』への影響はありません」

ここでも、トレニアの表情に変化はない。とはいえ、ニースとしては、この説明が真実だとしても、やはり少し引っかかるところはある。

「あなたは先程、私達とは戦いたくないと仰いました。しかし、最終的には『今の私達』を消滅させることになるのですよね?」

「はい……」

「それは、私達を殺すことと、何が違うのですか?」

「この魔境そのものを浄化すれば、『今のあなた達』の魂は苦しむことなく消滅します。申し上げにくいのですが、混沌によって生み出された存在である以上、いつかはあなた達も浄化しなければならない。それは事実です。ならば、せめて何事もなかったかのように、幸せな生活を送り続けている状態のまま、心穏やかに浄化されて頂きたいのです。それは、あくまで『この世界に生きる者』としてのわたし達の傲慢な理屈でしかないのかもしれませんが……」

心苦しそうな声色でそう語るトレニアに対して、ニースは彼女が真剣に葛藤を抱えながらこの場に来ていることを理解する。そして、その奥にいるマリーナからも、トレニアとはまた違う何かを心に抱えた状態で、真剣な表情を浮かべていることを、ニースも感じ取っていた。

「あなた達の事情は概ね分かりました。その上で、あなた達による『魔境の浄化』とは、具体的に何をどうなさるのですか?」

「……この魔境を生み出している中核となった『混沌核』を浄化する必要があります」

「その混沌核というのは、どこにあるのです?」

「…………あなたの盟友である、氷竜ブラムドの体内です」

ここでようやく、ニースもトレニア達がわざわざ自分を訪ねてきた理由を理解する。

「なるほど……。つまり、私を含めたこの空間に住む人々の心を穏やかに『浄化』させるために、彼には死の苦痛を味わわせなければならない、と」

「申し訳ございません。しかし、わたし達の世界の人々を守るためには、どうしても必要なことなのです」

トレニアのその言葉を受けて、ニースはしばしの沈黙の後、ゆっくりと口を開く。

「分かりました。私のかけた魔法に狂いがない限り、あなたの言っていることは真実であり、あなた達にとっては私達の方が『異界からの侵略者』なのでしょう。その上で、『侵略者』である私達の魂の安寧をあなたが願ってくれているのもまた真実なのでしょう。あなた達がそこまで誠意を見せて下さったのなら、私も何も申しません」

ニースはそこまで告げた上で、複雑な表情を浮かべつつ、自身の胸に手を当てる。

「その『混沌核』なるものが私の中にあるなら、いつでもこの身体を差し出せたのですけどね」

彼女はそう呟くが、トレニアにとっては、むしろその方がより辛い選択となっただろう。そしてマリーナもまた、そんな彼女にかつての「恩人」の姿を重ね合わせつつ、自分の中でこみ上げてくる感情を必死で抑え込む。

「ブラムドは本来、心優しき竜です。しかし、どのような理由であれ、自分を殺害しようとする者を前にして、おとなしく自害するような存在でもありません。それと同時に、私ごときが彼を助けるために介入することも彼は望まないでしょう。彼もまた、誇り高き竜族の一員ですから」

ニースはそう告げると、トレニアとマリーナは黙って頭を下げる。そしてニースは神官達に対して「白竜山脈には近付かないように」という通告を出すことにしたのであった。

******

一方、黒騎士達を探して白龍山脈へと足を踏み入れていたイーヴォ、アイリエッタ、ワイスの三人は、計画書に記されていた地図を頼りに、周囲を警戒しながら山道を歩いていた。慣れない寒冷地用の上着を羽織りながら、アイリエッタは二人に問いかける。

「なぁ、前の調査隊がそいつらを見つけたのって、もう何日も前なんだろ?」

彼女のその問いに対しては、調査報告書を読み込んでいたイーヴォが答える。

「そうだね。そして、少なくとも第三次調査隊が遭遇するよりも更に前から、彼等はこの山岳地帯に発生した無限回廊の中を彷徨っているらしい」

「だったら、もう食料も尽きて、倒れちまってるんじゃねーのか?」

それに対して、今度はワイスが答えた。

「領主様の書庫にあった資料によると、このカルタキア近辺に出現する無限回廊の中には、空間だけでなく時間を歪める事例も多いらしいので、確認してみないと分かりません」

実際、イーヴォが以前に遭遇した桶狭間の魔境においても、今川軍は無限回廊の中を何日も有るき続けていた。その大半は(おそらくは食事を必要としない)死霊兵であったが、生身の人間の兵士達もいたことを考えると、あの時の無限回廊もその事例に該当するのかもしれない。

三人がそんな会話を交わしている中、やがて彼等の耳に「自分達以外の足音」が聞こえてくる。三人は顔を見合わせ、無言で頷きつつ、その音のする方向へと向かって進んでいくと、そんな彼等の足音に気付いたのか、「先方」から声が聞こえてきた。

「そこにいるのは、誰だ!?」

女性の声である。これに対して、最初に答えたのはワイスであった。

「当方はアトラタンの民です。卿等は黒騎士アシュラム御一行でよろしいですかな?」

その返答に対し、女性はやや苛立った表情を浮かべながら姿を現す。そこにいたのは紛れもなく、ダークエルフのピロテースであった。

「またしても、異世界の住人か。今度は何の用だ?」

「改めて、卿等の目的をお伺いしたい。その返答次第では、卿等を現在の苦境からお救いすることが出来るかもしれません」

「苦境?」

「『無限回廊』に陥っているのではありませぬか?」

ワイスのその声に対して、ピロテースは更に表情を歪める。そんな中、彼女の後方から何人かの男達が姿を現した。その先頭に立っている黒騎士アシュラムが、険しい声で三人に問いかける。

「貴様、この空間の捻じれの正体を知っているのか?」

それに対して、今度はワイスが答えた。

「いかにも。当方であれば卿等を無限回廊から脱出させることも可能。逆に言えば、当方が手を貸さなければ、卿等は永遠にこの空間をさまよい続けることになるでしょう。当方としては、卿等に協力することもやぶさかではない。ただ、そのためにはまず卿等の目的を……」

彼女がそこまで言いかけたところで、ピロテースが彼女の目の前にレイピアを突きつける。

「閣下、こやつの言うことに耳を傾けてはなりませぬ。この無限回廊は確かに我等にとって未知の力。おそらくは異界の力でしょう。なればこそ、この者達こそ黒幕と疑うべき存在」

ピロテースがそう断じたのに対し、今度はイーヴォが、少しため息をついてから答える。

「確かに、そういう見方も出来るでしょうが、実際にあなたたちはすでに無限回廊に入ってしまった。もうここから自力で脱出することはできない。このままのたれ死ぬよりは、とりあえず、まずはここから脱出しませんか?」

実際のところ、ワイスもイーヴォも、無限回廊の正体については全く把握出来ていない以上、「彼等がこのままでは出られない」というのは、あくまでも推論にすぎない。だが、アシュラムもこの時点で既に彼等と同様の推論に至っていた。彼はピロテースを押しのけるように、イーヴォの前に出る。

「我等の目的を知りたいのなら、まずその前に、お前達の目的について話せ」

これに対して、今度はアイリエッタが口を開いた。

「アタシ達の目的は、氷竜を倒すこと! そのために、あんた達の力を借りに来た」

「それは我等も同じだ。だが、何のために倒す?」

「氷竜の存在が、アタシ達の世界を捻じ曲げるからだ」

「捻じ曲げる? どういうことだ?」

「えーっと……、アタシも詳しい理屈はよく分かんねーんだけど、とにかく、氷竜を倒さないとヤバいんだよ」

実際のところ、「聖印による混沌核浄化」という現象を厳密に説明出来る者はアトラタン人の中でも珍しい以上、れを異世界人相手に伝わるように説明するのは、極めて困難である。アイリエッタとしては、そんな小難しい理屈を並べて説明するよりも、勢いで押し切るつもりだった。

「あんた達だって、氷竜を倒したいんだろう? だったら、アタシ達と目的は同じじゃないか」

「我等にとって、氷竜ブラムドを倒すことは、あくまで手段の一つだ。目的ではない。だが、お前達の目的が氷竜の打倒そのものなら、確かに、利害は一致しているのだろうな」

アシュラムがそう答えたところで、再びイーヴォがアシュラムに語りかける。

「今現在、僕達の仲間が氷竜と戦っているところです。本当は僕も加勢したかったところですが、あなたの力を借りたくて、あなたを氷竜の場所まで案内するために来た、というわけです」

「では、お前はどのようにしてここから抜け出すというのだ?」

「僕には『これ』があります」

イーヴォはそう言って、時計盤の形をした従属聖印を掲げる。

「これは“聖印”と言います。急ぎですから説明は省きますが、これで無限回廊を解消できます。実際に僕はこの力でここまでまっすぐやってきたのですから」

実際のところ、彼等が無限回廊の影響を受けないのが、聖印の力によるものなのかどうかは分からない。だが、ここで彼が掲げた聖印の光によって、その周囲の変異律が若干弱まっているようにも見える。元来、変異律を消し去るのは「ルーラーの聖印」だけに備わった特殊な技術なのだが、まだその本質が定まっていない筈のイーヴォの聖印は、部分的にそれに近い効果を発生させているようである。

そして、その微弱な「変化」は、アシュラムの目にも確認出来ていた。

「なるほど……。確かに、何らかの特殊な力の持ち主ではあるようだな。ならば、貴様等の望み通り、我等を氷竜の元まで案内してもらおうか」

アシュラムがそう発言したところで、後方からピロテースが異を唱える。

「閣下! お待ち下さい! こやつがこの特殊な空間を操作出来るということは、やはりこやつらこそが我等を封じ込めた張本人なのではないですか?」

「そうかもしれん。だが、奴等の言う通り、どちらにしてもこのままでは我等の状況は変わらない。奴等が我等を謀ろうとしているのなら、それがはっきりと分かった時点で斬り捨てれば良い。それだけの話だ」

実際のところ、アシュラムは彼等のことを「殺そうと思えばいつでも殺せる程度の存在」と考えており、その認識が概ね正しいことは、従騎士側も分かっていた。当初、アイリエッタは自分の強さを見せつけながら交渉しようと考えていたが、この男を相手にそれは通じない、ということをすぐに自覚させられる程度には、圧倒的な「格の違い」を実感させられていた。

(多分、この男は、カルタキアにいる誰よりも強い……)

アイリエッタは静かにその威圧感を実感しながら、その内心では不思議な高揚感が湧き上がっていた。

一方、ワイスは眼鏡の奥から慎重にアシュラム達の様相を見定めつつ、状況を整理する。

(結局、彼等の目的は聞き出せなかったが、氷竜さえ倒せばこの魔境は消滅する筈なので、首尾よく進めば問題はない筈……。あとは、彼等と対立していそうなこの国の人々と遭遇しないことを祈るだけ……)

そんな想いを抱きつつ、彼女達はイーヴォが掲げる聖印と共に、アシュラム達を連れて無限回廊からの脱出に成功するのであった。

******

こうして、別働隊がそれぞれに目的を達成している頃、ジーベンとカエラに率いられた本隊は、前回の調査隊に参加していたのはカリーノの先導に従い、氷竜ブラムドの住処へと到達していた。そこには、眠ったような様子の氷竜の姿がある。

「なるほど……。これは確かに、今まで浄化してきた投影体達とは『格』が違う」

遥か遠方から遠眼鏡を用いながら、ジーベンはそう呟いた。現在のカルタキアで随一の剣士と見做されている彼だけに、その言葉は直属の従騎士達の心に深く響く。

「で、勝てるのか? 指揮官殿」

あえて茶化した口調でカリーノがそう問いかけたのに対し、ジーベンは眉一つ動かさずに淡々と答える。

「勝つ。それが俺達の仕事だ」

とはいえ、確実に浄化するためにも、可能であれば黒騎士達の力は利用したい。その説得に向かったイーヴォ達が到着するまでは、しばらく遠方から様子を見るつもりであった。

彼等が小声でそんなやりとりをしている中、その後方からブラムドを注視していたカエラは、神妙な表情を浮かべながら呟く。

「我等の会話、あのドラゴンには聞こえているようだな……」

狙撃手であるカエラは、通常の遠方の敵の観察には長けている。彼女達と氷竜との間はかなり距離が離れている上に、かなりの小声で会話している。それに加えて、氷竜は一見すると眠っているかのような姿勢に見えるのだが、カエラの目には、その氷竜の耳が、彼女達の会話に対してほんの少しだけ動いているように見えたのである。

そして、まさに彼女のその声に応じるようにブラムドは立ち上がり、翼を広げると、冷気をほとばしらせながらその翼を羽撃かせて軽く飛び上がる。

(あの巨体が、あんなに軽々と浮き上がるのか)

その幻想的な姿に従騎士達の目が奪われる中、氷竜ブラムドは優雅な動きで、彼等の目の前へと迫り、そのまま着地する。

「我を害しに来たようだな。人の皮を被った、人ならざる者達よ」

氷竜は「人間の言葉」でそう問いかけた。もともと人語を話せる存在だったのか、それともこの世界に投影されたことで言語が「アトラタン語」へと置き換えられたのかは分からないが、彼のその言葉は確かに従騎士達の耳に届いた。

「『人ならざる者』とは、どういう意味ですか?」

ユリアーネがそう問いかけると、氷竜は淡々とした口調で答える。

「お前達からは、明らかに『人間』とは異なる気配を感じる。かと言って、妖精や妖魔の類いとも思えぬ。おそらく『異界から召喚された悪魔』か何かの類いであろう」

この推測は、あながち間違っている訳でもない。「アトラタン世界の住人」にとって「ロードス島の住人」が「異界の生き物」であるのと同様に、ロードス島に住む竜から見れば、確かにアトラタン世界の住人は間違いなく「異界の生き物」である。

どうやらこの竜は、何らかの特殊な感覚により、「投影体」と「それ以外」の識別が可能なようだが、さすがに「投影」の理屈までは理解出来ない以上、前者の方が「正しい世界の住人」であり、後者を「世界の理を乱す存在」と認識してしまっているらしい。その上で、ジーベン達が放っている「自身への殺気」も感じ取っていたようである。

(どちらにしても平和的解決が望めない以上、そう認識してもらった方が、むしろ互いに割り切れれて良いのかもしれません……)

ユリアーネが内心でそう呟く一方で、アレシアもまた、この「理性的な対話が可能な討伐対象」を目の前にして、鎧兜の下では複雑な表情を浮かべていた。

(この竜には何の罪もない。いや、そもそも「投影体」という存在そのものには、本来は罪も何もないのだ。あくまでも彼等は混沌の作用による「現象」でしかない。この世界の人々の平和を守るために、彼等を祓うのが君主としての役目……)

アレシアが自分の中の心の揺らぎを打ち消すために、あえて自分に対してそう言い聞かせているその隣で、カリーノは大剣を掲げて言い放つ。

「お前にとっては、確かにアタシは『悪魔』だろうな。ならばせめて、自分の命を刈り取る者の名前くらいは教えてやろう。アタシはカリーノ・カリストラトヴァ。いずれこの世界の頂点に立つ者だ!」

彼女の言葉には一切の迷いがない。本来は別働隊からの連絡をしばらく待つ予定だったが、こうなってしまった以上、正々堂々と互いの命を賭けて戦うしかない、と割り切ったようである。

「お前達が何を目的としているのにせよ、異界から召喚された魔物ごときに、むざむざと殺される謂れはない。不毛な争いを始める前に、この地を立ち去るつもりはないか?」

「悪いが、そういう訳にはいかない。お前には何の恨みもないが、その首、貰い受ける!」

カリーノはそう言って、大剣を振るいながら氷竜へと向かって真っ先に斬りかかろうとする。だが、これに対して氷竜は、前足の蹄で彼女の大剣を受け止め、そのまま彼女の身体を弾き返す。

「くっ……!」

彼女はこれまでに感じたことのない強烈な圧力によって、一気に遥か後方まで弾き飛ばされてしまった。

「カリーノ!」

アレシアはそう叫びつつ、盟友が飛ばされた方向に目を向けると、どうやらカリーノはかろうじて受け身は取れたようで、どうにか立ち上がることは出来た。だが、それでもそれなりに身体に衝撃は受けたようで、若干その動作は精彩を欠いていたように見える。

そして次の瞬間、アレシアの耳に新たな衝突音が響き渡る。彼女が再び氷竜へと視線を戻すと、そこではジーベンとカノープスが氷竜を相手に斬りかかっていた。

(あの時の「龍王のデヴィア」とは、明らかに格が違う。これが「本物の竜」か……)

ジーベンは敵の間合いを見計らいながら、慎重にその動きを見定めつつ、曲刀で牽制を仕掛けながら隙を伺う。そしてカノープスもまた、あえて激しい動作で氷竜の注意を引き付けながらも、決して無理をせず、あくまで「隙を作り出すための戦い」に終始していた。

一方、後方からはカエラが光矢を次々と放ち始めと、一本一本は大した深手となっているようには見えなかったが、着実に氷竜に命中していく。これに対して、氷竜は大きく口を開き、息を吸い込み始める。その瞬間、アレシアは咄嗟にカエラの方に向かって駆けした。

(あの動作は、おそらく……)

ヴァーミリオン騎士団は対人戦争ではなく、混沌浄化を主目的とした騎士団である以上、異界の魔物との戦い方は一通り伝授されている。ドラゴンという「最強の魔物」を相手にした際に、最も気をつけるべきは「ブレス」と呼ばれる特殊な吐息であることを聞かされていた彼女は、まさに今がその瞬間だと判断したのである。

そして実際に、氷竜はカエラに向かって氷結のブレスを吹き掛けたが、その前にアレシアが割り込んで盾を掲げたことで、カエラはその攻撃を免れる。

「助かった。恩に着るぞ!」

カエラはそう告げつつ、ブレスによって氷結した周囲の状況を見ながら、その射程範囲を確認しつつ、更に後方へと下がる。一方、アレシアは盾と鎧のおかげでどうにか身を保ってはいるものの、指先の感覚が狂い始める程に身体の熱が奪われてしまっていることを実感する。

(次に同じブレスを直撃したら、耐えられるかどうか……)

そんな不安がアレシアの頭をよぎる中、彼女が周囲を見渡すと、ここで「あること」に気付く。

(ユリアーネさんは、どこに……?)

つい先刻まで自分の近くにいた筈のユリアーネの姿が、いつの間にか視界から消えていたのである。

***

その頃、ユリアーネは密かに氷竜の右側の側面にまで回り込んでいた。

(カリーノさんですら歯が立たない竜を相手に、私が出来ることは、これくらいしかない)

彼女はそう判断しつつ、自身の聖印を顕現させ、その光を掲げることで、氷竜の注意を引きつけようとしていた。氷竜が本能的にアトラタン人を「異界の悪魔」と認識しているのだとしたら、投影体である彼等を浄化する「聖印」こそが、最大の脅威と認識される可能性は高い。

(ダメです、この程度では……。もっと大きな光を……!)

彼女はそう念じながら、自分自身に《巻き戻しの印》まで用いた上で、今の自分の聖印が放てる最大級の輝きを頭上に放つ。すると、彼女の思惑通りに、氷竜はその光に反応した。

「なんだ、この邪悪な光は!」

氷竜はそう叫びながら、その巨大な尾を振り回して光源にいたユリアーネを弾き飛ばそうとするが、ここで唐突にカノープスが駆け込んで来た。彼は振りかぶりかけていた氷竜の尾の付け根の部分に剣を突き立てると、氷竜はその痛みからバランス崩し、尾の先端はユリアーネの頭上をかすめていく。カノープスは氷竜と戦いながらも、ユリアーネからも目を放すことなく、彼女の目的も推測していたのである。

「カノンさん!」

「退け! ユリア!」

彼はそう叫びつつ、そのまま氷竜の背後に回り込もうとする。その動きに氷竜が困惑したところで、ジーベンは一歩踏み込んで氷竜の懐へと入り込もうとするが、氷竜はそれを左前足で食い止める。それに続けて遠方からはカエラが氷竜の足元へと向かって矢を放ち、氷竜がそれに気を取られた瞬間、更なる想定外の一撃が氷竜を襲った。氷竜の左目に対して、唐突に一本の「巨大な刃物」が飛び込んできたのである。

「な……!?」

それは、遠方から走り込んで来たカリーノによって投げつけられた、彼女の大剣であった。カリーノは先刻の一撃を受け、正攻法では近付けないと判断した上で、氷竜の動きが乱れるタイミングを見計らっていたのである。

氷竜は咄嗟に瞼を閉じるが、その大剣は瞼を貫いて氷竜の眼球に突き刺さる。その痛みによって狂乱した氷竜は、その剣が飛んできた方向に向かって氷のブレスを吹きかけるが、それに対して再びアレシアが立ちはだかり、既に身体の自由が効かなくなりつつある全身で、必死で盾を掲げながらカリーノを守り抜く。

「アレシア、お前、そんな身体で……」

「大丈夫……。それより、もう武器もないのだから、早く下がっ……」

「何を言っている! お前が先に下がれ!」

カリーノはそう叫ぶが、既にアレシアには重い鎧を着た状態で移動出来るだけの体力も残っておらず、彼女はその場に膝をつく。

そして次の瞬間、彼女達から見て右手側(氷竜の左側)から、猛々しい雄叫びと共に走り込んで来る集団の足音が聞こえてきた。それは、カリーノにとって聞き覚えのある声だった。

「あの声は……!」

彼女がその方角に視線を向けると、そこには黒騎士アシュラムに率いられた一団と、彼等の後方から駆けつける従騎士達の姿があった。

「ようやく会えたな! 氷竜ブラムド!」

大剣を振り上げながらそう叫ぶ黒騎士に対して、ブラムドは残った右目で凝視しながら叫ぶ。

「その剣、魂喰らいか!」

「いかにも! 我が名はアシュラム。ベルド陛下の遺志を継ぐ者也!」

「異界の悪魔の手を借りてまで、なぜ我を討たんと欲する?」

「そやつらのことなど、知ったことではないわ!」

黒騎士はそう叫びながら、部下達と共に大剣で氷竜に襲いかかり、そして後方からはダークエルフのピロテースが、精霊魔法を用いて彼等を援護する。

(あれが黒騎士か……。確かに、あの剣裁きならば、陛下とも互角に渡り合えるかも知れん)

ジーベンは内心でそう呟きつつ、あえて氷竜の右側の方に回り込みながら斬りつけることで、既に片目を失ったことで視界が狭まっていた氷竜の注意力を分散させる。そして、もはやブレスを放つための息を吸い込む余裕すら無くなったと判断したカエラは、再び距離を詰めた上でより強い威力を込めた矢を放つことで、着実に氷竜の力は削られていく。

そんな乱戦状態が続く中、ユリアーネが完全に氷竜の射程外へと逃れたことを確認したカノープスは、背後から氷竜の背中に飛び乗り、そのまま駆け上がっていく。アシュラム、ジーベン、カエラの猛攻を耐え凌ぐだけで精一杯になっていた氷竜には、もはやその背中を走る「異物」の存在にまで気を回す余力は残っていなかった。

「終わらせろ! カノープス!」

ジーベンがそう叫ぶと、カノープスは氷竜の首筋の龍鱗の僅かな隙間に、刀を突きつける。通常の「剣」よりも細身の「刀」を用いる彼だからこそ可能な妙技であった。

その一撃で氷竜は倒れ、そして混沌核が露わになると、ジーベンは即座に聖印を掲げて浄化し始める。一方、アシュラム達は氷竜を倒したことに喜びながら、その住処と思しき場所へと向かおうとするが、その浄化が完了すると同時に、彼等を含めたこの世界の全てが、消えていく。そして、従騎士達の視界は歪み、目の前の全てが闇に包まれることになった。

******

次の瞬間、ジーベン、カエラ、そして(遠方にいた筈のトレニアとマリーナも含めた)従騎士達は、廃鉱の近くの山岳地帯にいた。どうやら、魔境が消滅したことにより、その魔境の入口となっていた地まで弾き飛ばされることになったらしい。カリーノが氷竜に対して投げつけた大剣も、彼女達のすぐ近くに転がっていた。

その後、満身創痍のアレシアに対してはカエラが治癒の印で治療しつつ、その間に他の者達が廃鉱の中を改めて調べた結果、完全に「本来の廃鉱」の姿に戻っていることが確認され、彼等はカルタキアへの帰路につく。そして、彼等によって無事に魔境が浄化されたという知らせは、カルタキアの病院で治療を受けていたレオナルドの耳にも届けられることになるのであった。

☆合計達成値:137(11[加算分] + 126 [今回分])/80

→成長カウント1上昇、次回の生活支援クエスト(DG)に28点加算

カルタキアの南方に出現した森の魔境の混沌核は、その森の奥深くに出現する「血塗られた館」に潜んでいるということが、先日の調査隊の尽力によって明らかになった。その情報を元にカルタキアから浄化部隊が現地へと向かおうとする中、鮮血に染まったその館の中で、「悪魔」と名乗る館の主の部屋の扉を、扇情的な衣服をまとった一人の女性が開けた。

「し、失礼します……。今晩の夜伽を仰せつかった者です......」

怯えた様子で俯きながら女性はそう口にしたのに対し、「悪魔」は訝しげな声で問いかける。

「誰だ? お前は」

「ですから、その、今晩の……」

「お前のような者を攫った覚えはないし、娼婦を雇った覚えもない」

「悪魔」はそう言い放った。彼はこれまで、多くの女性を拐かし、この館に監禁していたが、彼女のような「娼婦風の女性」に見覚えはなかった。

「どこから忍び込んだのかは知らんが、いくら怯えているフリをしたところで、お前からは『犯されることへの恐怖心』が全く感じられない。そんな女と交わるなど、味のしない冷や飯を腹に流し込むに等しい。消え失せろ」

吐き捨てるようにそう言った「悪魔」に対して、女性はすがりつくような声で訴える。

「そういう訳にはいかないんです!」

彼女がそう言いながら駆け寄ろうとするのに対し、「悪魔」は近くに置いてあった大剣を手に取り、牽制するように女性に向けた。

「私は『悪魔』だ。与えられるものには興味がない。奪わなければ意味がない。貴様のような、人としての尊厳を失った売女から奪い取れるものなど、所詮、その薄汚い命程度しかないだろう。貴様には、そこまでの覚悟があるのか? 全身を切り刻まれながら、死ぬまで嬲られ続けられるだけの覚悟があって、ここに来たのか?」

これに対して、女性は「相手の求めている答え」を模索した上で、目線をそらしながら答える。

「い、いいえ、そこまでは……」

彼が求めているものが「恐怖心」であるならば、もし、ここで「覚悟がある」と答えれば、彼の気持ちは逆に萎えてしまうだろう。この「悪魔」を相手にどこまで演技が通じるかは分からないが、それでも彼女は「怯えたフリ」を続けるしかなかった。

そんな彼女を嘲笑うような目で眺めながら、彼はゆっくりと口を開く。

「あぁ、そうだろうな。お前は切り刻まれに来たのではなく、切り刻むために来たのだろう?」

「悪魔」はそう言いながら、大剣を彼女の足元へと伸ばし、そこから一気に真上へと斬り上げることで、彼女の衣服を剥ぎ取るように斬り裂く。すると、顕になった彼女の肌と衣服の隙間から、一本の短剣がこぼれ落ちた。

「その剣先に、毒でも塗っていたか? 残念だが、その程度の浅知恵では私は……」

彼のその言葉は、最後まで言う前に封じられた。身ぐるみを剥がされた状態の女性が、即座に一歩踏み込み、自らの唇を「悪魔」の口に重ねてきたのである。この行動はさすがに「悪魔」にも予想外だったようで、一瞬、虚を突かれたような表情を浮かべたが、彼はすぐに女性を自身から引き剥がす。

「お前の唇からは、未成熟な悪の味がする。悪になりきれていない、半端者の味がな」

「悪魔」はニヤリと笑いながらそう告げて、女性をその場で組み伏せる。

「正しき者達の心を蹂躙するのが、私の目指す悪の道。だが、お前はまだどちらでもない。今は正しき者達に与しているようだが、既にお前の心の半分は『こちら側』に足を踏み入れている」

その言葉に対して、女性はあえて何も言い返さない。やがて、物音がしたことに気付いた「悪魔」の手下達が、部屋へと駆け込んでくると、「悪魔」は彼等に命じて、この女性の身体を厳重に縛り上げた。

「いずれお前の仲間が来たら、そいつらも捕らえた上で、お前の目の前で一人ずつ、手足の指を一本ずつ切り落としながら、嬲り殺しにする。それを見て、お前の中で『何か』が目覚めるようなら、お前も私の同類だ。我が傘下に加えてやろう」

「悪魔」は薄ら笑いを浮かべながらそう告げると、彼に命じられるがままに、その女性は館の何処かへと監禁されることになるのであった。

******

(フィラリスさん、どこへ行ってしまわれたのでしょう?)

血塗られた館へと向かおうとする浄化部隊の中で、幽幻の血盟の

アシーナ・マルティネス

は、腕に装着した緑の腕章を握りしめながら、内心でそんな不安に駆られていた。彼女の同僚のフィラリスもまた今回の浄化作戦に参加すると聞いていたのだが、事前の軍議の場にも現れないまま、行方をくらませている。もともと単独任務に就くことが多かった彼女ではあるが、今回に関してはソフィアから彼女に勅命が下っていた様子もない。独断で危険な行動に走っているのではないかという危惧がアシーナの中では広がっていた。

現在、このアシーナを含めた14名の従騎士達が、ヴェント・アウレオのエイシスと星屑十字軍のレオノールに率いられる形で、魔境の森の中を行軍中である。

「あ、この木だよ。こないだ私が登ってたの」

ヴェント・アウレオの

ラオリス・デルトラプス

は、森の中の一本の木を指差しながらそう告げる。その傍らには、双子の弟の

ヴァルタ・デルトラプス

の姿もある。先日はメサイアの聖印への覚醒に専念するために行動を別にしていた彼であったが、前回の大まかな内容を姉から聞いた上で、今回は再び彼女と共に、首魁であるエイシスに同行することになった。

「前回、姉さん達が魔物と遭遇したのって、ここよりも奥地だったんだよね?」

「うん、そうそう。だから、ここから先は特に要注意かな」

双子達がそんな言葉を交わしている中、彼等の同僚の

アリア・レジーナ

もまた、ラオリスに問いかける。

「捕まえた捕虜が射殺された場所は、ここよりも更に奥地なのかしら?」

「あー、うん。そうだね。でも、そんなに距離がある訳じゃないから、今のこの場所でも、敵の『弓』の射程範囲なのかもしれない」

実際のところ、前回の射手がどこにいたのかも分からない以上、森の中にいる時点で、安心出来る場所はどこにもないと判断するのが妥当だろう。

その話をアリアの隣で聞いていたエイシスは、改めて全体に対して通告する。

「皆さん、仮にこの森の中で何かを見つけたとしても、私の聖印の力が及ぶ範囲からは外れないように、気をつけて下さい」

既に深手を負っていたとはいえ、バグベアーを一撃で屠るだけの剛弓の射手がいる以上、迂闊な単独行動が命の危機をもたらす可能性は十分にあるだろう。

その提言に対して、もう一人の指揮官であるレオノールも静かに頷く。その傍らには彼の従属君主である

リーゼロッテ

の姿もあった。これまでは生活支援方面の任務についていた彼女も、魔境の出現数に歯止めがかからない現状を憂いて、今回は浄化作戦に加わることになった(それに加えて、現状の生活支援関連の任務が自分向きではない、という判断もあったらしい)。

彼女は手書きの地図でここまでの進路を確認しながら、同僚の

ポレット

に問いかける。

「念のため確認したいんだが、前回来た時と比べて、ここまでの森道の中で明らかに光景が変わっていた場所はないか?」

「そうですね……、はっきりと全て覚えている訳ではないですが、明らかに異様に思えるような変化は起きていないです」

この世界における「魔境」は混沌の産物であるため、一度投影された後に再び変化することもさほど珍しくはない。そのような不安定な魔境においてはマッピングも殆ど意味を成さなくなるが、どうやらこの森に関しては、そのような特殊な作用は働いていないらしい。

(「彼女」から聞いた話を聞く限り、ダンジョンめいた場所を探索するなら「地図」が肝要だろうからな……)

リーゼロッテが「その話」を聞いたのは、まだ彼女が宮仕えしていた頃なのだが、そのことについては(少なくとも今のリーゼロッテの立場では)公表する訳にはいかなかった。

そんな彼女の内心など誰も気付く筈もないまま、彼等は慎重に進軍を続けていくことになるが、前回の調査時に遭遇したバグベアーもコボルドのような魔物も姿を見せないまま、静かに森の奥へと足を踏み入れて行くことになる。

「どこか不気味な雰囲気ではあるが、今のところ、投影体の気配は感じられないな……」

今回初めてこの森に足を踏み入れたヴァーミリオン騎士団の

ヴィクトル・サネーエフ

が、霊感を頼りに周囲に気を配りながらそう呟くと、前回の調査隊に参加していた同僚の

セレン

は、呑気な声で応える。

「こないだの調査の時に、もう『館の外の魔物』は倒し尽くしちゃったのかもね」

そんな彼とは対象的に、鋼球走破隊の

ヘルヘイム

は警戒した様子で皆に忠告した。

「油断は禁物です。敵の戦力はまだ底が見えません。どこで奇襲をかけてくるかも分かりませんから」

最初のナイト・ガーゴイルとの戦いにおいて、無茶な特攻で深手を負いかけたヘルヘイムは、前回の調査任務の時と同様、今回も慎重な姿勢を崩さなかった。傭兵として雇われている以上、自分に求められている最大の使命は戦いであるということは前提とした上で、ただ目の前の敵を倒すだけでなく、なるべく大局的な視点から任務に当たるように心掛け始めていた。

その隣では、彼女の同僚の

レキア・オーリルデン

もまた、モーニングスターを片手に森の様子を注視している。

「あれだけ俺達のことを挑発していた以上、『館』で迎え撃つつもりだとは思うが……、『悪魔』の考えていることは分からんからな。警戒するにこしたことはないだろう」

「悪魔って、そもそも何なんだろう?」

一般的には、(暗黒大陸も含めた)アトラタン世界において「悪魔」と言えば、それは「ディアボロス界」もしくは「アビス界」からの投影体を指すことが多い。だが、それ以外の世界においても、「悪魔」と呼ばれる何者かが存在していることもあり、それらがこの世界に投影された場合においても、「悪魔」と呼称されることが多い。

そして、この森の投影元と思われる「モノカン」と呼ばれる世界には、何十種類もの「人間と意思疎通可能なレベルの知的生命体」が存在するらしいが、カルタキアの書庫に残されていた資料の中には、その中で「悪魔」と称されている種族はいなかった。ただ、ナイト・ガーゴイルに関する記述の中で「悪魔のような外見」という(おそらくは現地人の証言に基づく)表記があることから、彼等とはまた別に、これらの知的種族の大半と敵対する存在としての「悪魔」が存在する可能性は高い。

しかし、だからと言って今回の襲撃犯達の主人が(彼等の世界における)「本物の悪魔」なのかどうかは分からない。とはいえ、アトラタンの言語における「悪魔」という呼称を自ら用いているという時点で、少なくとも「一般的な人間の価値観」からは外れた存在であるということは間違いないだろう。

この点に関しては、「悪魔」という存在に対しては人一倍敏感なアシーナもまた、心の中では静かに沸々と感情が燃え上がっていた。

(「アレ」よりはましなようですが、「今回の悪魔」も救いようの無い物のようですね……。それでいて強大なようです。どれ程悍ましい敵でも感情を高ぶらせず冷静でないと大事な事を見落とします。それは敵を利するだけ。知らぬものに対しては用心深くあるべきです。冷静に、確実に仕留めます……)

そしてもう一人、「悪魔」と自称する存在に対して強烈な感情を抱いている者がいた。鋼球走破隊の

フォーテリア・リステシオ

である。

(悪魔の行動理由が何なのか、本人の口からそれを聞き出すことが出来れば、きっと私の正体が分かる! 私の本質が悪性なのか、善性なのか……)

内心でそんな思いを抱きながら、いつになく高揚した様子で今回の作戦に参加しているフォーテリアは、無意識のうちに集団の最前列に立ち、更に足早に先に進もうとしていた。そんな彼女の肩を、後ろから掴む手があった。第六投石船団の

ツァイス

である。

「おい、少し先行しすぎだ。エイシス様の話を聞いていただろう?」

「……あぁ、そうだったね、すまない」

二人のそんな様子を、一歩後ろから潮流戦線の

エーギル

は心配そうな瞳で見つめる。

(フォーテリア、君がどんな道を選ぶとしても、僕は……)

エーギルのそんな視線には一切気づかぬまま、フォーテリアはしぶしぶ最前衛のポジションを(索敵役として今回の作戦に参加している)ヴィクトルに譲ることにした。彼はもともと重装備であるため、弓矢などによる不意打ちの可能性を考慮した上でも、明らかに彼の方が最前線に立つ人物としては適任である。

そんな彼に対して、後方からアリアが軽く睨むような視線を送りながら声をかけた。

「『あの時』のように、一人で無茶するのではありませんよ」

「……あぁ、そうだな。気をつける」

桶狭間の魔境のことを思い出しながら、ヴィクトルは静かにそう答える。

(さすがに「二度目」ともなれば、彼女も俺の身体の違和感に気付いてしまうかもしれないしな……)

ヴィクトルは内心でそんな想いを抱きつつ、改めて(主に進行方向の様相に)気を配りながら、慎重に歩を進めていく。すると、やがて木々の奥の方から、赤く染まった館が姿を現した。

「さぁ、殴り込みに行こうか!」

セレンがそう言って意気揚々と踏み込もうとするが、それを横からリーゼロッテが制する。

「待て。その前に、確認すべきことがある」

彼女はそう告げた上で、まず外周をぐるっと回った上で、館の大きさと窓の数を確認する。

「構造としてはおそらく2階建て。ただし、天井裏に隠し部屋を作れる程度のスペースが作られている可能性はある。地下室の可能性も否定は出来ないが、館の外へと直接繋がる出入り口は見当たらない。窓の数から察するに、一階あたりの部屋の数は、少なくとも四つ、多くとも八つ、といったところか。そして館全体としても、正面の扉以外に出入り口はなさそうだ」

なお、一階の窓には光が灯っていないが、二階の窓にはいくつか灯りが見える。

「おそらく、館の主は二階にいる可能性が高い。一階で呑気に就寝中なら、夜打ちで一気に決着するだろうが、わざわざ私達に招待状を送りつけるような者が、そんな悠長な輩とも思えん」

リーゼロッテがそう呟いたところで、同僚のポレットが口を挟む。

「しかし、捕まっている人々は、一階か、もしくは地下に囚われているかもしれません。そう考えると、やはり一階から順に確認していくべきでは?」

「あぁ、そうだな。いきなり二階に突入しようとして、背後から現れた敵に挟撃される可能性もある。やはり、一階から確実に踏破していくのが妥当だと私も思う」

星屑十字軍の二人がそんな会話を交わしている一方で、今度はフォーテリアが提言する。

「とはいえ、館の内部はおそらく狭い。この人数でまとまって行動しようとしても、狭い部屋や通路で敵と遭遇した場合、状況によっては無駄な遊軍を発生させてしまう可能性もあるだろう。館の中に入った後は、内側の間取りを確認した上で、状況によっては一階組と二階組に分けるくらいの高度な柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対応すべきではないかい?」

この発言には確かに一理ある。ただ、ツァイスとエーギルには、これはフォーテリアが「どさくさまぎれに自分一人で館の『悪魔』の元へと向かうとするための方便」にしか思えなかった。

一方、その間にヴァルタとヴィクトルは正面の入口の近辺を念入りに調べていた。

「罠は無さそうですね。魔物が出入りした足跡のようなものもあるので、さすがにここは普通に通れる扉だと思います」

「格段不自然な混沌の気配も感じられない。扉の奥の方からも物音はしないようだし、おそらく、この扉の奥でいきなり何かが潜んでいる、ということも無さそうだ」

二人が皆にそう告げると、エイシスがレオノールに提案する。

「ここはひとまず、少人数で中を調査させてみましょうか?」

「そうだね。どちらにしても、入口がここしか無いなら、一度に多人数では入れないし」

指揮官達はそんな言葉を交わしつつ、まずはヴァルタ、ヴィクトル、リーゼロッテ、フォーテリア、そしてツァイスの五人を、先遣隊として送り込むことにした。

******

最初に扉を開けたのは(不意打ちへの対応力が最も高い)ツァイスであった。その上で、館内が暗闇であろうことを想定して、彼等はそれぞれに聖印で自分の周囲を照らしていたのだが、ツァイスが扉を開いた先には、空間全体をうっすらと照らす灯りが灯っていた。

(これはまた、随分と大規模なホールだねぇ……)

ツァイスの脇から顔を覗かせながら、フォーテリアが内心でそう呟く。おそらく、この館全体の半分近くを占めると思われる大規模なホールが広がっており、左側の壁には四つ、右側の壁には三つの(おそらく木製と思しき)扉、そして正面には幅の広い階段が見える。

そこから、まずはヴァルタが部屋全体の間取りを凝視しつつ、床をコンコンと軽く叩きつつ、罠の有無を確認しながら、小声で皆に伝える。

「この床に罠が仕掛けられている様子はないです。そして、あの形状の扉なら、普通の罠を設置するのは難しそうですね。魔法の類いが掛けられている可能性までは否定出来ませんが……」

その話を聞いた上で、今度はリーゼロッテとヴィクトルが足音を立てないように慎重に内側に入り込む。不意打ちに備えてヴィクトルが周囲を警戒しつつ、リーゼロッテは外側から測量した建物の大きさと照らし合わせながら、それぞれの扉の奥の部屋の大きさを推測していた。

(仮に、あの扉の先に一つずつ部屋があると仮定すると、16人全員で踏み込めるような大きさではない。逆に言えば、警備兵の数もそこまで多人数とは考えにくい。あくまで、空間そのものが歪んでいなければ、の話だが……)

一方、ヴィクトルは霊感を凝らして館内の混沌の気配を感じ取ろうとした結果、左側の手前の扉の奥から、他とは異なる混沌の揺らぎを感じ取っていた。

(これは……、投影体がいるのか? それとも、何か特殊な変異律が……?)

確信が持てないままヴィクトルの中で様々な可能性への疑惑が広がっていく中、フォーテリアは反対側の右側の壁を見ながら、小声で呟く。

「明らかに、不自然だよねぇ、この間取り」

「左側の四つの扉」が概ね均等な間隔で並んでいるのに対し、「右側の三つの扉」は左側の扉と対応するような形で並んでいるにも関わらず、奥から二つ目の扉に相当する部分にだけ扉がない。その点が気になったフォーテリアは、ツァイスに護衛されながら、その壁の辺りまで向かい、自身の聖印を掲げながら、その「扉のない壁」の近辺を調べる。

(あー、やっぱり、ここだけ壁の材質が違う。多分、本来は扉があった筈のところを、途中で作り変えたんだな……)

この憶測が正しければ、おそらくこの壁の奥に何らかの「隠し部屋」が存在する可能性が高い。ただ、それが果たして彼女が求めている「悪魔」の居場所なのかどうかは分からなかった。

その上で、彼等は一旦、館の外へと戻った上で、館の外側にいた面々に対してそれぞれに状況を報告すると、エイシスとレオノールは、ひとまず部隊を四つに分けて調査することにした。本来ならば敵の本拠地に踏み込む際に戦力を分散させるのは危険だが、内部が扉によって細かく分かれているのであれば、どちらにしても大所帯では行動出来ない上、どこに敵が潜んでいるか分からない状態なら、素直に少人数で各個撃破すべきと判断したのである。

第一部隊はエイシス、アリア、ヴィクトル、レキアの四人。彼等はヴィクトルが「投影体がいるかもしれない」と感じた左側の手前の部屋の調査を担当する。

第二部隊はレオノール、リーゼロッテ、ポレット、ミョニムが、第三部隊はラオリス、ヴァルタ、ヘルヘイム、セレンが配属され、彼等は右側の「不自然に扉がない壁」の両脇の扉の奥をそれぞれ調査することにした。

その上で、残りのアシーナ、フォーテリア、エーギル、ツァイスは第四部隊として中央のホールに陣取り、他の扉や二階から何者かが現れた時に備えて待機しつつ、他の部隊が入った扉の奥で戦闘が発生した時には援軍として駆けつける、という役回りを担うことになった。

*******

左側の手前の部屋の前に立ったヴィクトルは、扉に耳を当ててみるが、相変わらず特殊な混沌の気配は感じるものの、これといった物音は聞こえなかった。意を決して彼が扉を開けると、その奥は一切の灯りもない状態であり、中から何かが飛び出してくる様子もない。

ひとまず、エイシスが自身の男爵級聖印を掲げながら中に入って内側を照らしてみると、その扉の奥は予想通りに一つの「部屋」としての構造を成しており、周囲の壁全体が「本棚」となっていることに気付く。そして、部屋の中央には大型の机と、その机を埋め尽くすように乱雑に積まれた書物の山が形成されていた。

「どうやら、書庫のようですね……」

彼がそう呟くと、ヴィクトル、アリア、レキアの三人もそれぞれの聖印を掲げながら中に入り、様子を確認しようとするが、ここでアリアが表情を歪める。

「なんだか不衛生な匂いがしますね。まるで……」

彼女がそう言いかけた瞬間、中央の「本の山」からガサガサと音がしたかと思うと、そこから「犬と同程度の大きさの何か」が異臭と共に、彼女に向かって飛び出してきた。

「きゃっ!」

突然の襲撃に彼女は完全に不意を突かれたが、その「何か」は彼女に到達するよりも前に、横からヴィクトルが突き出したハルバードによって弾き飛ばされ、壁の本棚に叩きつけられた。その直後、本棚の近くにいたレキアが聖印を翳してその正体を確認する。

「こいつ、巨大鼠か!」

それはアトラタンにおいて下水道などに巣食う鼠をそのまま肥大化させたような姿であり、強烈な腐臭を漂わせていた。そして、その巨大鼠はヴィクトルの一撃を受けて負傷しながらも、今度は目の前のレキアに向かって襲いかかってくるが、これに対してレキアが即座にモーニングスターの鉄球を叩きつけると、あっさりとその巨大鼠は絶命し、混沌の塵となって消えていく。

「大した敵ではないな。だが……」

レキアはそう呟きつつ、部屋の中央にある本の山に視線を向ける。すると、次々とそこから同じような形状の巨大鼠が襲いかかってきた。

「やはりな。どこの世界でも、鼠は際限なく湧いて出る!」

彼はそう叫びながら、モーニングスターを振りかぶって迎撃体制に入る。同様にヴィクトルもまた、アリアを庇うようにハルバードで応戦の姿勢に入ると、アリアは後方に下がりながら二人に対して忠告する。

「その鼠、匂いからして、厄介な『病気』を運んでいる可能性があるわ! 噛まれないように、気をつけなさい!」

一方、エイシスは部屋全体に《聖地の印》を発動させつつ、アリアに声をかける。

「念のため、ホールの人々に救援要請を!」

「分かりました!」

アリアがそう言って部屋を出て行く音を聞きながら、ヴィクトルは内心で「あること」に気付いていた。

(そうか……、俺が本能的に感じ取ったのは、お前達が内包する「屍臭」なんだな……)

自分の中でそのことの意味を実感しつつ、彼はレキアと共に、迫り来る巨大鼠達を次々と撃破していくのであった。

******

「今、あの部屋から物音がしませんでしたか?」

ホールで待機していたアシーナがそう呟くと、その直後にアリアが「その部屋」から姿を現す。

「巨大な鼠が出たわ! お前達、今すぐ援軍に来なさい!」

その声を聞いた四人はすぐさまそちらに向かおうとするが、ここで、フォーテリアは「別の物音」の存在に気付く。

「待った! そこの部屋からも、物音がするよ」

彼女がそう言って隣の部屋を指差すと、その扉が開かれ、中から「鱗のような外皮」を持ち、剣を手にした二足歩行の怪物達が姿を現す。

|

+

|

鱗の怪物 |

(出典:『アドバンド・ファンタズム・アドベンチャー』p.29)

|

エーギルは、その姿に見覚えがあった。

「あれは……、えーっと、コボルト!」

その声に、アシーナが反応する。彼女は以前、別の魔境で「全く形状の異なるコボルト」と遭遇していた。

「あれが、コボルト?」

「少なくとも、バグベアー達はそう読んでたぜ」

エーギルがそう答えたところで、その魔物達は、少し迷いながらも、彼等の方へと向かって走ってきた。どうやら、「隣の部屋」で起きた物音に反応して部屋を飛び出してきたものの、その前に目の前にいる「明確な侵入者」を目の当たりにしたことで、先に彼等を排除すべきと判断したようである。

「下がってろ、フォルテ!」

ツァイスはそう叫ぶと、迫り来るコボルト達に対して盾を構えてその攻撃を受け流し、その直後に横からエーギルが現れて大剣を振り下ろし、更にアシーナもまた、一歩下がって弓をコボルトに向かって射掛ける。

「まぁ、とりあえず、倒しちまえばいいよな」

「この広さだったら、弓でも十分対応出来ますね」

こうして、館の中央ホールでもまた「第二の戦場」が形成されることになった。

******

一方、レオノール、リーゼロッテ、ポレット、ミョニムの四人が足を踏み入れた「右側の二番目の扉」の奥には「かつて応接間として機能していたと思われる部屋」があった。

「あー、これはまた、随分派手に荒らされてるね」

開口一番にミョニムがそう呟く。その言葉の通り、本来は豪華なソファーや高級なテーブルであったと思われる家具の残骸が散乱している。

「私達よりも前に、誰かが襲撃に来ていたのでしょうか?」

ポレットがそう呟いたところで、リーゼロッテは部屋の様子を確認しながら、首を横に振る。

「いや、違うな。これはおそらく、最初から『この状態』で投影されたと考えるのが妥当だ」

それに対して、今度はレオノールが問いかける。

「どうして、そう考えたんだい?」

「あれを見て下さい」

リーゼロッテがそう言いながら指差した先には、家具の残骸に紛れて、二人分の「白骨死体」が転がっていた。

「あの死体は『人間』の骨ではありません。一見すると似てはいますが、明らかに骨格の形状が違います。おそらく、どちらも『彼等の世界』における亜人種か何かの死体である可能性が高い。そして、彼等がもし『投影体』としてこちらの世界に出現していたなら、死んだ時点で骨も残さず消滅する筈」

つまり、おそらく彼等は元の世界において、現在この館を支配している「悪魔」およびその一味に殺された者達であり、最初から「館に転がっている死体」として館と共にこの世界に投影されたのだろう。もしかしたら、彼等こそがこの館の本来の主達だったのかもしれないが、それは今の彼女達にとっては大きな問題ではない。

いずれにせよ、荒れた状態のまましばらく放置していたということは、今の「悪魔」は実質この部屋を放置している可能性が高いだろう。その意味では、この部屋そのものを調査することはあまり重要ではないように思えるが、もともとこの部屋を最初に調べることにした理由は、そこではなかった。

ポレットは、入った扉から見て左手側(館の入口から見て奥側)の壁に視線を向ける。

(フォーテリアさんの憶測が正しいなら、この壁の向こう側に「隠し部屋」が……?)

そんな考えを巡らせつつ、ポレットがそっと近付き、壁に耳を当ててみると、壁の向こう側から、かすかに「女性のうめき声」のような音が聞こえてくる。

「この壁の向こうに、誰かが捕まっているようです!」

彼女がそう叫ぶと、ミョニムとリーゼロッテが改めて壁を調べてみるが、隠し扉のようなものはありそうに見えない。そんな中、レオノールがふとリーゼロッテに問いかけた。

「この壁、穴を開けても建物そのものが崩れたりはしないかな?」

「……穴の大きさにもよりますが、この部分に柱は無さそうなので、おそらくは大丈夫かと」

リーゼロッテがそう答えると、従騎士達は壁から離れる。そして、レオノールは自身の聖印の

力を、その掌に込め始めるのであった。

******

その頃、「右側の最奥の扉」を開いたヴァルタ、ラオリス、ヘルヘイム、セレンの四人は、その中に広がるおぞましい光景を目の当たりにしていた。

「これは……、拷問器具?」

部屋中に配備された禍々しい道具の数々を見ながら、ラオリスがそう呟く。それらは確かに、「無抵抗な人を痛めつけること」を目的とした器具のように見えた。ヘルヘイムはそれらを更に凝視しながら「使用状況」を確かめる。

「血糊が付いている道具もありますね。どうやら、ここ数日の間に使われているようです……」

彼女達はそんな推測を抱きつつ、入ってきた扉から見て右手側(館の入口から見て手前側)に視線を向けると、そこには一つの「扉」があった。ただし、それは彼等が今開けた扉とは明らかに異質な、何らかの特殊な金属物質で作られたと思しき扉であった。部屋の大きさから察するに、おそらくその扉の先に「本来の入口を塞がれた部屋」があることは推測出来る。

「よし! 開けてみようぜ!」

セレンがそう言って扉に手をかけるが、いくら力を入れても動かない。すると、横からヴァルタが近付いて、鍵穴を覗き込む。

「どうやら、鍵がかかってるみたいですね。でも……」

彼はそう言いながら、小さな工具のような何かを懐から取り出す。

「……この程度の鍵穴なら、多分、開けられます」

裏社会に生きる者にとって、それはありふれた構造の単純な鍵であった。ヴァルタはあっさりとその鍵を解除して、扉を開く。すると、その先で彼等を待っていたのは(この拷問器具の貯蔵庫以上に)禍々しい空間であった。

そこには六つの寝台が設置されており、その上に五人の女性が、半裸の状態で縛られていた。いずれも身体にはむごたらしい傷跡があり、そして口元も拘束具のような何かを咥えさせられている。そんな彼女達の周囲には、四人の拷問官のような者達の姿があった。そのうちの二人はオークであり、残りの二人もその亜種のような種族のように見えたが、この場にいる者達は誰も以前の「モノカンのオーク」の迎撃戦に参加していないので、彼等の種族名までは分からない。

|

+

|

オーク |

(出典:『アドバンスド・ファンタズムアドベンチャー』p.27)

|

|

+

|

オークの亜種? |

(出典:『アドバンスド・ファンタズムアドベンチャー』p.26)

|

だが、彼等が何者であろうと、この状況を目の当たりにして、彼等と戦うことを躊躇する者は誰もいなかった。そしてオーク達もまた、明確な敵意を自分達に向けてくる「侵入者」の存在を確認したことで、即座に戦闘態勢に入る。

「ボクが来たからには、覚悟してもらうよ!」

「ヘルがこの手で、地獄へと送って差し上げます!」

セレンとヘルヘイムがそう言って、それぞれの武器を手に、二人のオークに対峙する。そして、一歩遅れてオーク達に加勢しようとしている「オークの亜種」と思しき二人を妨害するために、ラオリスもまた前線へと向かって駆け出した。

「ヴァル、多分いつもより色々迷惑かけると思うから!」

「え? それって、どういう……」

ヴァルタがそう問い返そうとする間に、ラオリスはオークの亜種達を相手に、あえて聖印の

力を使わずに、敵の動きを撹乱するような戦い方を展開し始めた。すぐさまヴァルタもまた後方から駆け付け、彼女に加勢する形になるが、ここでオーク達にとっての背面(従騎士達から見た正面)から、巨大な爆音が響き渡る。

驚いてオーク達が振り返ると、そこには大穴が開けられ、そして穴の向こう側には、レオノールの姿があった。彼の繰り出した全力の《聖弾の印》によって、壁が破壊されたのである。聖弾の

印は「混沌の産物」を相手にした時には特に強大な威力を発揮するが、どうやらそれは「混沌の力によって生まれた建物」に対しても同様らしい。

オーク達にとっては、この状況でまさか後方から新たな敵が現れるという状態は完全に想定外だったようで、彼等は完全に浮足立ち、その精神的な隙を突いた従騎士達の猛攻によって、(レオノールによる援護弾を待つ間もなく)あっさりと四人の拷問官達は従騎士達の手で殲滅され、その混沌核もまた浄化されていった。

その間に、レオノールの背後にいたリーゼロッテ、ポレット、ミョニムの三人は、ベッドに縛り付けられていた五人の女性を一人ずつ丁寧に解放していく。五人のうち、意識があるのは二人だけで、残りの三人を失っている様子であった。

「かなり酷い傷を負っているようだが、命に別状はなさそうだ」

リーゼロッテは気を失っている面々の様子を確認しながらそう呟く中、ポレットは怯えた様子の女性に対して、優しく声をかけながら介抱する。

「もう大丈夫です。安心して下さい。私達は、カルタキアから来た従騎士です」

なお、厳密に言えばこの時点で、ポレットは自分が介抱している相手が「この世界の住人」なのか、「異界から投影された存在」なのかを確認していない。もし後者だった場合、この女性は(少なくとも聖印教会の教義としては)「救出対象」ではなく「浄化対象」なのだが、その女性は「カルタキア」という言葉を聞いて、少しだけ安堵の表情を浮かべた。

「帰れる……? 私は、カルタキアに帰れるの……?」

「はい! 私達が必ず、無事に連れ帰らせて頂きます!」

ポレットは力強くそう断言しつつ、彼女の傷の手当を進めていく。その横では、ミョニムもまた別の女性の傷を治療しつつ、少しずつ会話を試みていく。

「痛かったよね、怖かったよね、でも、もう怖がらなくていいよ。助かったんだから」

「え? あの、本当に、もう……」

「うん。助かったんだよ。一緒に帰ろうね、カルタキアに」

「は、はい……、ありがとう、ございます……」

彼女達がそんな会話を交わしている間に、レオノールが開けた大穴の向こう側から、誰かが走り込んで来る足音が聞こえる。皆が緊張してそちらに目を向けると、そこにいたのはアリアであった。中央のホールにいた彼女は、右手側から聞こえてきた「壁が破壊される音」が気になって、駆け込んできたのである。

「これは……」

彼女は一瞬困惑しつつも、すぐに状況を察して、大穴の近くにいたレオノールを押しのけるように、「隠し部屋」の中へと入っていく。

「……どきなさい! 私がすぐに治療するわ。手が空いてる者は、あっちに行って、コボルトとネズミの退治に協力しなさい!」

「コボルトとネズミ?」

「行けば分かるわ!」

アリアにそう言われた第三部隊の面々(ヴァルタ、ラオリス、ヘルヘイム、セレン)とレオノールは、中央のホールへと戻って行く。だが、彼等が加勢しようとした時には既にどちらの戦場も大勢は決しており、既にコボルト達も巨大鼠達も壊滅状態へと追い込まれていたのであった。

******

捕らえられていた女性達は、ミョニムやアリア達による治療と介抱を受けながら、少しずつ現在に至るまでの状況を語り始める(なお、状況が状況だけに、男性陣はその場には同席しなかった)。

彼女達は全員、カルタキアおよびその周辺地域の住民であり、街道の移動中に魔物達の襲撃を受けて捕らえられた者達らしい。彼女達を捕らえた魔物達を率いているのは「仮面を付けた人間型の投影体」であり、その正体は不明だが、魔物達からは「ラーズ様」と呼ばれていたという。魔物達はラーズに命じられるがままに彼女達に対して毎晩(言葉にするのもおぞましい程の)拷問や陵辱の限りを尽くし、彼はそれを見て満足そうに笑っていたという。

「まさしく、悪魔の所業、か……」

おそらくは純粋なる悪意のみでおこなわれた所業の結果を目の当たりにして、ミョニムは思わずそう呟く。なお、捕らえられているのは彼女達だけではなく、他にも幾人もの人々が様々な部屋で様々な形での虐待を受け続けているらしい。その大半は女性だが、例外的に男性も何人か含まれており、それは「楽器を演奏する旅芸人の者達」であるという。どうやら魔物達を率いるそのラーズという男性は音楽と舞踊を嗜む趣味もあり、毎晩一人の女性を大部屋へと招き、踊り続けているという。

その話を横で聞いていたフォーテリアは、ここで前回の調査時に届いた「矢文」に記されていた一節を思い出す。

「『悪魔と踊らんと欲する者は……』というのは、比喩ではなく、文字通りの意味でダンスパートナーを探している、という意味だったのか……」

悪辣な加虐趣味だけでなく、優雅に芸術文化を嗜むという一面を知ったことで、更に興味関心が高まったフォーテリアは、自分の中の衝動が抑えきれなくなり、治療中の女性に問いかける。

「その『大部屋』では、今夜も誰かが監禁されている、ということかな?」

「はい、おそらく……」

「その部屋は、どこにある?」

「階段を上がって、左側にある『両開きの扉』の部屋です」

「……そうか。じゃあ、一刻も早く、その人達も助け出さなきゃいけないね!」

フォーテリアはそこまで言い終えたところで、突如として部屋を飛び出した。皆がその突然の行動に驚く中、彼女は中央のホールまで戻った上で、そのまま階段を駆け上がろうとする。部屋の外で待機していたツァイスは、思わず叫ぶ。

「フォルテ!?」

「『悪魔』の居場所が分かった。これから、救出に行く!」

完全に衝動に支配された様子のフォーテリアがそう答えたところで、階段の上から、幾人かの武装した衛兵達が現れた。その姿からして、どうやら今度は『人間』のようだが、外見だけでは、

アトラタン人なのか投影体なのかも分からない。ただ、彼等は二階へと駆け上がろうとするフォーテリアを止めようと襲いかかる。

(さすがに、そう簡単には会わせてはもらえないか。さて、どうやってここを切り抜け……)

フォーテリアがそう考え始めたところで、彼女の前にツァイスとエーギルが現れる。ツァイスは彼女を庇うように盾を翳しつつ、その盾に伸し掛かってきた衛兵を受け流すようにして払い除ける。

「『守る対象を見逃さない能力に関しては一番』なんて言われちまったからには、守れねえわけにはいかねえわな!」

それはかつて、フォーテリアが酒場で彼に対して語った言葉であった。この直前まで、フォーテリアの意識は「『自分』と『悪魔』の二人だけの仮想空間」に囚われており、目の前の衛兵達もただの「障害物」という認識でしかなかったが、ここでのツァイスの乱入によって、フォーテリアの意識は再び「今、自分が生きている空間」へと引き戻される。

「え? あ、えーっと……」

やや呆然とした様子で何か言いかけたフォーテリアに対して、ツァイスは更に言葉をかける。

「先に行け! 真実を知るために、ここに来たんだろ!」

ツァイスがフォーテリアに向かってそう叫ぶ一方で、エーギルもまた彼女に対して迫り来る大剣で衛兵を強引に薙ぎ払うことによって、フォーテリアの前に「道」を切り開く。そして、小声で彼女の耳元で囁いた。

「君がどんな道を選ぶとしても……、僕は君の味方です」

明らかにいつもとは異なる声色のエーギルのその声に、フォーテリアは更なる戸惑いを覚えつつ、彼女は黙って頷きながら、目の前に現れた「道」を駆け上がり、左側の通路へと向かう。

(なんだろう、この感覚……)

フォーテリアはつい先刻まで、悪逆非道な行為を続ける「悪魔」の行動原理を知りたい、という衝動だけに囚われていた。だが、ここに来て自分の中で何か「これまでとは明らかに異質な感情」が湧き上がりつつあることを実感し始める。その感情の正体を知るためにも、今はこの「盟友達が切り開いてくれた道」を突き進むしか無かった。

一方、ツァイス達と同様に、もともと「二階からの敵」を想定して待機していたアシーナもまた、フォーテリアに続いて階段を駆け上がっていく。

「待って下さい。さすがに、一人では危険すぎます!」

だが、そんなアシーナがフォーテリアに追いつく前に、想定外の事態が発生した。(フォーテリアが向かった先とは反対側の)右側の通路から「扉が開く音」が聞こえてきたかと思うと、そこから薄着の女性達が次々と逃げるように飛び出して来たのである。彼女達はアシーナの姿を見つけるや否や、次々と叫び始めた。

「あなたは! カルタキアの従騎士様ですね!」

「助けて下さい! お願いします!」

どうやら、別の部屋で囚われていた女性達らしい。それに対して、階段でツァイス達と戦っていた衛兵達の一部が叫ぶ。

「お前達! どうやって逃げ出した!?」

彼等はそう叫びつつ、階段を駆け上がって女性達に対して剣を向けようとするが、それに対してアシーナが割って入った。フォーテリアのことは気になるが、さすがにこの状況では、民間人の保護を優先せざるを得ない。さすがに至近距離ということもあり、彼女は弓ではなく短剣を用いて衛兵達を牽制しつつ、自分に注意を向けさせつつ、女性達に対して「今のうちに下へ」と視線で訴えかける。

幸い、ツァイスとエーギルだけでなく、他の従騎士達も現場に駆け付けつつあったため、一階への「道」は確保されていた。女性達はその「道」を通って一気に館の外へと駆け出していくが、そんな中、アシーナの視界に「見覚えのある人物の横顔」が映った。

(フィラリスさん!?)

それは、はだけた服を身にまとった、娼婦風の化粧をほどこした女性であった。声をかけようとしたアシーナであったが、突然の出来事であったが故にはっきりとした確信も持てないまま、気付いた時には「彼女」は他の女性達と共に館の外へと走り去ってく。

この状況に対して、(さすがにまだ森の外に怪物がいる可能性もある以上)エイシス、ヴィクトル、リーゼロッテ、ポレットの四人が、彼女達を護衛するために館の外へと向かう中、その「娼婦風の化粧をほどこした女性」は、いつの間にかその女性達の集団からも外れていた。彼女は一人、ややフラついた様子で森の中を歩いていたのである。

つい数刻前、二階の「牢獄」において、看守を誘惑しつつ鍵を奪い、従騎士達の突入の機を察して女性達を解放へと導いたのは彼女である。だが、その看守達との混戦の中で、彼女は腹部に深手を負ってしまっていた。

「ふふ……後は、任せると……しよう……かな」

そう呟きながら、彼女は気を失い、その場に倒れ込むのであった。

******

こうして、館全体で混乱が巻き起こる中、「両開きの扉」の目の前に辿り着いたフォーテリアは、その扉の向こう側から楽器を奏でる音が聞こえてくるのが分かる。

(この扉の奥に『悪魔』が……)

フォーテリアがそう確信した上で勢い良く扉を開くと、そこは「一階の部屋三つ分程度の広さの大部屋」であった。両脇にはクローゼット用と思しき扉が設置され、入口の両脇には鉢植えの観葉植物が設置され、天井から吊るされたシャンデリアによって部屋中が照らされている。そして、部屋の中には音楽を奏でる「旅芸人の集団と思しき者達」と、「青く煌めくドレスを着た、顔に生気が感じられない女性」と、彼女と共に部屋の中央でダンスを踊っている「口元が覆われた仮面の男」の姿があった。

|

+

|

仮面の男 |

(出典:『アドバンド・ファンタズム・アドベンチャー』p.230)

|

この仮面の男からは、明らかに他の投影体とは異なる強大な混沌の力を感じる。おそらくはこの男こそが、この魔境全体の混沌核なのだろう。彼はフォーテリアの姿を見た瞬間、手を挙げ、楽団に演奏をやめさせる。そして彼は何かを口にしようとするが、その前にフォーテリアが問いかけた。

「あなたが、この館を統べる『悪魔』、ということでいいのかな?」

それに対して、男は仮面の下で満面の笑みを浮かべながら答える。

「いかにも! 私こそがこの世の全ての悪を統べる稀代の犯罪芸術家である『踊る悪魔』ラーズ・キャニオンだ」

「犯罪芸術家、ねぇ……。見た目はわたし達とあまり変わらないようだけど、本当に『悪魔』なのかな? そもそも、『あなた達の世界』に『悪魔』はいるのかい?」

「あなた達の世界……? そうか! やはりここは異世界なのだな! つまり、私は異世界の何者かによって『悪魔召喚の儀式』を通じて呼び出されたということか。なるほど、どうやら私は遂に、本当の意味での『悪魔』になれたようだな!」

仮面の男はそう叫びながら、高らかに笑い始める。実際のところは、誰かに召喚された訳でもない偶発的な投影の産物なのだろうが、そんなことを説明したところで理解出来る筈もなく、そして理解させてやる必要もなかった。

そして、彼の発言から察するに、この男はあくまでも元の世界においても「悪魔を気取っているだけの人間」であろうということを推測した上で、フォーテリアは更に問いかける。

「あなたは、何でもいいからとにかく悪事がしたいのかい? それとも、悪魔に憧れて、悪魔に近づくために悪事を働き続けた、ということなのかな?」

「悪事を働くことも、悪魔と呼ばれることも、それ自体が目的ではない」

「ほう? では、あなたの目的とは?」

「復讐だ! 我が父を領主の座から引き摺り下ろし、失意の死へと導いたこの世界そのものに対してのな! 私は世界の倫理の全てを覆す! それが私の、犯罪芸術家としての生き様だ!」

男がそう言い放ったのに対し、フォーテリアは深い溜め息をつく。

(なんだ、ただの安っぽい八つ当たりか……)

どうやら、この下面の男はフォーテリアが期待していたような「生来の悪人」でも「生粋の狂人」でもなく、ただ単に、貴族の地位から没落したが故に性格が捻じ曲がってしまっただけの「普通の人間」のようである。

そもそもフォーテリアが「悪魔」の心理を知りたいと考えたのは、「自分の正体を知るため」であった。彼女の中には「誰かから強い感情を持たれたい」という願望があった。その上で、それは「親しくなりたい人ほど憎んで欲しいと思う邪悪な感情」にしかなりえないという意味で、彼女は「おそらく自分の本性は十中八九『悪』であろう」という推測に至っていた。

その推測を確信へと変えるために、そんな自分と同じ「悪を目的とした行動」を採り続ける「悪魔」のことを知ろうと考えていた彼女であったが、実際にその行動原理を聞いたところで、彼女の中では何の共感も共鳴も発生しなかった。その理由は彼女にも分からないが、この時、彼女の中では明確に「落胆」の感情が湧き上がる。

(彼等が切り開いてくれた道の先にあったものが、この程度の男だったなんて……)

だが、そう思った次の瞬間、彼女はふと「違和感」を感じる。

(わたしはなぜ、今、「あの二人」のことを思い出した……?)

自分が落胆した理由は、自分の望みが叶わなかったから。そう思っていたが、それと同時に、自分のために協力してくれたツァイスとエーギルに対する申し訳なさが浮かび上がっていた。本来、彼等は今回の彼女の目的とは無関係の筈である。彼女が知りたがっていたのはあくまでも「悪魔の本性」であり、それはあくまでも彼女一人の手で、ひっそりと達成するつもりだった。

しかし、そんな彼女の「自分探しの物語」は、彼女一人では終わらなかった。「彼女と悪魔だけで完結した世界」であった筈のこの物語に、二人の仲間達が割り込んで来たのである。だからこそ、達成出来なかったことへの落胆はより一層高まったのだが、それと同時に、彼女の心の中で「想定外の感情」が湧き上がってくる。

(わたしの中で、今までになかった何かが芽生えていく……。「わたしの世界」の中に彼等がいて、「彼等の世界」の中にわたしがいる。そう実感するだけで、なぜこんなにも心が満たされていくのか……)

彼女にはその感情の正体が分からない。だが、確かに彼女の心の中が「何か」で満ち溢れていくことは実感している。そして、自分が今、たった一人で強大な混沌核を持つ投影体の前にいることへの恐怖、湧き上がる柔らかな高揚、音や温度などをまざまざと感じるようになり、ここで彼女は「生きている実感」を初めて得るようになる。

「理屈や覚悟とは別に、わたしが思っているほどわたしには一貫性がなく、思いのほか単純なのかもしれないな……」

フォーテリアは小声で自嘲気味にそう呟く。その口元には若干の笑みが溢れているのだが、そのことには彼女自身は気付いていない。

そして次の瞬間、彼女の後方から、従騎士達の足音が聞こえて来た。衛兵達との乱戦を抜け出す形で、レキア、ヘルヘイム、セレン、ラオリス、ヴァルタといった面々が、この部屋にまで辿り着いたのである。

(あいつが「悪魔」か!)

彼等もまた、仮面の男をひと目見た瞬間に、直感的にそう実感する。そんな彼等に対して、館の主人は更に嬉しそうな声を上げた。

「おやおや、こんなにも多くの勇者達が、蒼い月の下で、悪魔と踊りに来たのかい? ならば御相手しようじゃないか!」

彼はそう呟きながら、大剣を手にして侵入者達に対して向ける。この瞬間、既に先刻までの衝動的な感情が冷め、冷静さを取り戻していたフォーテリアは、一人の従騎士として、この状況において自分が果たすべき役割を瞬時に実感し、皆に対してこう告げた。

「伏兵だ! 左右に注意を!」

それが、占い師としての、そして軍略家としてのフォーテリアの判断だった。彼女の声に応じるように、部屋の両脇の「クローゼットか何かと思しき一角の扉」から、二体ずつバグベアーが突進してくる。

|

+

|

バグベアー |

(出典:『アドバンド・ファンタズム・アドベンチャー』p.20)

|

だが、フォーテリアの声に反応していた彼等は、即座に対応した。左側からの突進に対してはヘルヘイムとセレンが、右側からの突進に対してはレキアとラオリスとヴァルタが、それぞれ受け止める。

「今度は、逃げませんよ!」

ヘルヘイムはそう叫びながら、短剣でバグベアーの攻撃を受け流しつつ、隙を伺う。前回は偵察部隊の安全を優先して撤退を選んだが、今回は殲滅が目的である以上、今度こそ本来の彼女の傭兵としての腕の見せ所であった。

一方、その隣ではセレンが余裕の表情を浮かべながらレイピアをバグベアーに突き刺そうとするが、ここで唐突に、入口の脇にあった観葉植物の枝が蔦のように伸びて、彼のレイピアを絡め取る。

「なに!?」

そのままセレンは引き倒されそうになり、そこにバグベアーが襲いかかろうとするが、ここで隣で応戦していたヘルヘイムが予備の短剣をバグベアーに向かって投げつけることで、その熊手はセレンには届かずに宙を切った。

「大丈夫ですか?」

「あぁ、なんとかね」

助けてくれたヘルヘイムに対してセレンはそう答えつつ、あえて開き直ってレイピアを手放し、そのまま素手でバグベアーに向かって殴りかかる。

「キミ達の動きは前回でもう見切ってるんだ。素手でも十分だよ!」

セレンはそう豪語しながら、慣れない格闘術を駆使して、どうにか目の前のバグベアーに応戦する。一方、ラオリスと共に右側から来た二体のバグベアーのうちの一体と対応していたヴァルタは、今の「観葉植物の突然の動き」の正体を見切っていた。

「姉さん、あいつ、魔法を使ったよ!」

ヴァルタはそう言って「悪魔」を指差す。どうやら彼は武器だけでなく、魔法を操る能力も有しているらしい。それを聞いたラオリスは、ヴァルタに背を向けた状態で、こう告げた。

「そっか。じゃあ、この熊は任せたよ!」

ラオリスはそう言いながら、一気に「悪魔」に向かって突進し、そのまま飛びかかる。

「君が最初のダンス・パートナーか。歓迎しよう!」

「悪魔」はそう口にしながら大剣で横薙ぎにラオリスを斬りつけようとするが、ラオリスはそれをあっさりとかわしつつ、相手の懐に潜り込もうとする。それに対して「悪魔」は即座に一歩交代して間合いを取りつつ、再び何か呪文を唱えようとするが、ラオリスはその隙を与えないように長剣で相手の下半身を狙って矢継ぎ早に攻撃を繰り返す。これは、敵を倒すことよりも、ひたすらに敵の気を引き、魔法の発動を妨害するための戦術であった。

そして、ラオリスはこの時点で、聖印の力を一切使っていない。これには、彼女の中での一つの個人的な想いが込められていた。

(「聖印に頼らなくても戦える」ということを、証明したい)

先日、弟のヴァルタがメサイアとしての聖印の力に覚醒したことはラオリスも知っている。そして、これまでに数多の聖印を目の当たりにしてきたラオリスとしては、その強さはよく分かっており、自分も聖印の力を覚醒させることができれば、もっと色々なことができるということも理解している。

だが、ラオリスは「将来」を懸念していた。聖印は果たして、永遠に信頼してよい力なのか、弟にしても、聖印にしても、依存しすぎると後々痛い目を見るのではないか、という想いが彼女の中にあったからこそ、今回はあえて「聖印の力を使わずに戦う」ということにこだわっていたのである(先刻の一階での戦いにおいて、ヴァルタに対して「いつもより色々と迷惑をかける」と告げていたのは、それが理由であった)。

(大丈夫、まだできる。まだ見える。まだ躱せる……)

自分にそう言い聞かせながら、ラオリスは「悪魔」を相手に前線で戦い続ける。だが、さすがに聖印の力を使わない状態で、「魔境の混沌核を有する程の力を内包した投影体」を相手に戦うのは無理があった。全力で敵の目を引き付けつつ、その攻撃をかわし続けるだけでも、相当な集中力を要する。ラオリスはもともと瞬発力を生かして戦うタイプということもあり、あまり長期戦には向いていない。徐々に息が上がっていくラオリスに対して、「悪魔」の方はまだまだ余裕の表情を浮かべていた。

「もう少し君との時間を楽しみたい気持ちもあるが、私と踊りたい者はまだ下の階にもいるようだし、そろそろ君の手番は終わりに……」

「悪魔」はそう呟きながら、本気の一撃をラオリスに叩き込もうとするが、ここで突然、彼の動きが止まり、その表情が苦痛に歪み始める。

「え?」

ラオリスは何もしていない。だからこそ、ここで唐突に敵の動きに異変が起きたことに違和感を感じた。

(これは……、罠? 演技?)

さすがに状況が状況だけに、ラオリスは慎重にその様子を見極めている中、「悪魔」は心の中でポツリと呟く。

(そうか、あの時、神経毒を流し込まれたのか……)

彼の脳裏には、数刻前の「娼婦風の女性」との口吻が思い出されていた。そして、あの時に感じた「未成熟な悪の味」の正体にようやく気付いた彼は、自分自身に対して、その毒を打ち消すための魔法をかけようとする。

その様子を見たラオリスは(その魔法の正体までは分からなかったが)明らかに彼の身体に異変が発生していると確信した上で、残った力を振り絞って、一気に攻勢に出る。「悪魔」は身体を蝕む毒に苦しみながらも、必死の形相を浮かべながら応戦していた。

こうして激しさを増していく姉の戦いの様子をヴァルタは心配そうな視線で確認しながら、ひとまず目の前のバグベアーを相手に剣を振るう。だが、ここで横にいたレキアが、身体半分をヴァルタ側の方にスライドさせながら、彼に対してこう告げた。

「こいつらは俺一人で十分だ。お前は、あの鉢植えをどうにかしろ!」

そう言われたヴァルタが視線を「入口近くの観葉植物」へと向けると、レイピアを奪った状態のまま、再び背後からセレンを狙おうとしていた。

「分かりました!」

ヴァルタはそう答えると、右側から現れた二体のバグベアーの相手をひとまずレキアにまとめて任せた上で、小柄な身体を更に屈めた状態から観葉植物の「鉢」の部分にタックルし、そのまま持ち上げつつ、部屋の外へと向かって運び出そうとする。それに対して観葉植物はヴァルタの身体に絡みついて縛り上げようとするが、それでも強引にヴァルタは自分の身体ごと、強引に扉の外まで持ち出すことに成功した。

「ナイスヴァル! よーし、もっと頑張らないとね!」

ラオリスがその様子を横目で見ながらそう口にする一方で、扉の前の脅威が消えたと判断したフォーテリアは、部屋の隅で怯えていた楽団の面々と、(先刻まで「悪魔」と踊っていた)生気を失っていた女性を、部屋の外へと(ヴァルタが観葉植物を持ち出したのとは反対側の方向へと)誘導して連れ出す。そして、彼等と入れ替わるように、更なる援軍がこの大部屋へと到着した。レオノールである。

「待たせたね。さて……」

彼はそう呟きながら部屋の中を見渡し、そして「悪魔」と目が合う。この瞬間、互いに「この男が首魁だ」ということを実感したが、「悪魔」は神経毒の痛みとラオリスによる妨害によって魔法の詠唱に集中出来ない。これに対して、レオノールは《聖弾の印》を「悪魔」に向かって放とうとするが、「悪魔」もまた巧みにラオリスの影に隠れるような形で陣取ることで、なかなかレオノールも的を絞れずにいた。

「それが悪魔の戦い方か。それなら……」

レオノールは狙撃を諦め、聖印を頭上に掲げる。すると、彼を取り巻く周囲の混沌の力が、急激に弱まり始めた。パニッシャーの聖印を用いた技法の一つ、《破混界の印》である。人間同士の戦争においては味方の魔法師や邪紋使いの力も弱めてしまうため、扱いにくい力ではあるが、このカルタキアのように「聖印の力の持ち主」だけで戦う戦場においては、その威力を存分に発揮することになる。

そして、この力の影響によって、バグベアー達と「悪魔」は、明らかにその動きが鈍り始める。その影響を最初に察知したセレンは、ヘルヘイムに対して目配せで「何か」を伝えながら、目の前の(急激に動きが緩慢になった)バグベアーに組みかかった。

「よけてくれ!」

セレンはそう叫びながら、すくい投げの要領で目の前のバグベアーをヘルヘイムに向かって投げつける。その意図を察したヘルヘイムはバックステップでその投げられた巨体を避けた結果、そのヘルヘイムを追撃しようとしていた方のバグベアーに激突する。そしてこの瞬間、完全にフリーの状態になったヘルヘイムは、そのまま身体を屈めつつ、ラオリスとレオノールに集中した状態の「悪魔」の背後へと回り込むことに成功した。

「な……」

その動きに「悪魔」が気付いた時には、既に彼の背中にヘルヘイムの短剣が刺さっていた。「悪魔」はがっくりと膝をつき、そして天を仰ぐ。

「あぁ、これが私の最後の舞踊か。楽しかったぞ、美しき勇者達よ……」

そう呟きながら、彼の混沌核は破壊される。そして、駆け込んだレオノールの手によって、ゆっくりと浄化されていくのであった。

******

こうして、館も、森も、怪物達も、全てが混沌の塵となって消え去った。囚われていた人々は、それぞれ心身共に大きな傷を負ってはいたが、殺された者は一人もいなかった。逆に言えば、死ぬよりも辛い拷問をひたすら受け続けていたらしい。

ひとまずはエイシスの聖印の力によって、彼女達の傷は癒やされていく。ただ、心の傷までもが癒せるかどうかは、分からない。そんな彼女達に対して、ミョニム、アリア、ポレット、リーゼロッテといった面々が寄り添う形で、少しずつ心の平穏を取り戻させようと尽力する。

一方、ラオリスは「館があったであろう場所」を眺めながら、「聖印」について考えていた。

(聖印って本当に安全なのかな……。『人の支配者』になる必要って、あるのかな……)

今回の戦いを通じて、聖印の力の強大さは改めて理解した。その上で、自分の選ぶべき道について、ラオリスは改めて思案を巡らせる。

「どうしたの? 姉さん」

「なんでもないよ。ヴァル、今回も頑張ったね。お疲れ様」

そう言って、ラオリスは笑顔で弟を労う。その傍らでは、他の従騎士達も互いに互いの健闘を称え合う中、フォーテリアはツァイスとエーギルに対して、微妙な表情を浮かべながら、辿々しく対峙していた。

「あー、その、まぁ、なんというか……」

明らかに奥歯に何かが挟まったような様子のフォーテリアに対して、二人は静かな笑顔で声をかける。

「別に、話したくなければ、今は何も話さなくてもいいぞ」

「そうそう。誰にだって、話せない事情くらいはあるし」

実際のところ、この二人もフォーテリアが悪魔との対話を通じて何を得たのかは気になっていたが、あえて無理に聞き出すつもりもなかった。

「いや、そうじゃないんだ。言いたくない訳じゃない。むしろ、言いたい言葉があるんだ。私から、きみたちに……」

実際、今の彼女の中では、二人に対して伝えたいことは山のようにある。だが、今の彼女はまだ、自分の中の気持ちすら整理出来ていない。そんな中、彼女は僅かに赤面させながら、一言だけ、呟いた。

「……ありがとう」

それが、今の彼女が言語化出来る、唯一の感情だった。

******

こうして、無事に任務を果たした浄化部隊はカルタキアへと撤退を開始するが、そんな中、アシーナだけは「少し、やることがある」と告げて、あえてこの場に残った。

そして、一人で魔境の跡地を歩き回った末に、一人の女性が半裸の状態で倒れているのを発見する。その身体は激しく傷付いていたが、それでもまだ息があることを確認した上で、アシーナは深くため息をつく。

「まったく……、何をしていたのかは知りませんけど、いつもいつも、一人で無茶しすぎなんですよ、あなたは」

アシーナはそう呟きながら、ボロボロの状態の

フィラリス・アルトア

の身体を担ぎ上げ、カルタキアへの帰還の途に就くのであった。

☆合計達成値:267(40[加算分]+227[今回分])/100

→成長カウント1上昇、次回の生活支援クエスト(DG)に83点加算

カルタキアの訓練場にて、鋼球走破隊の

ファニル・リンドヴルム

は、これまでに自分が参加した魔境浄化の任務を思い返しながら、次はどの任務に参加すべきか、考え込んでいた。

「ようやく《暴風の印》の使い方にも慣れてはきた。こないだの飛空船での戦いでは、前よりは手応えを感じたが……、それでもまだ本来の力を発揮しきれていない気がする。隊長が放った暴風は、もっと……」

そんなことを呟いているところに、当の「隊長」ことタウロスが現れる。

「おぉ、ファニル。今、暇か?」

「ん? あぁ。手合わせの相手なら、いつでも応じるぜ」

「あー、いや、そういう意味での『今』じゃなくてな。もう次の任務の予定は入ってるのか? って意味だ」

「それなら、まだ決まってない。というか、どこに行くべきか迷ってたとこなんだが……」

ファニルがそう答えると、タウロスはニヤリと笑う。

「だったら、今回もまた、俺と一緒に来ねーか? この街の中に出現した異空間の魔境の浄化任務に向かうことになったんだが」

彼の話によれば、カルタキアの一角に位置する廃炉が混沌の力によって特殊な魔境へと書き換えられ、その奥に特殊な魔境が発生しており、その魔境の奥にはカルタキアの少女が一人、囚われている可能性が高いらしい。その話を聞いたファニルは、少し考えた上で、問い返す。

「隊長が選ばれたってことは、『大量の投影体が出現する魔境』ってことだよな?」

「まぁ、そうだな。正確には『その可能性が高そうな魔境』ってことだが」

なお、この辺りの判断は、調査隊からの報告を受けた上で、指揮官達本人の意向を確認しつつ、最終的にはソフィアが決定する。そして、概ねその予想は外れたことはない。

「分かった。そういうことなら、俺もいくぜ。またよろしく頼むぜ、隊長」

ファニルとしては、同じスタイルであるタウロスとの同行は、自分の役割を奪われるリスクもある。だが、マローダーとして、もう一段階上の存在を目指すためにも、ここはあえて、タウロスの戦い方を改めて間近で確認することで、何か学び取れることもあるだろう、と判断したようである。

******

一方、ヴァーミリオン騎士団の

シオン・アスター

もまた、同騎士団の宿舎の中で、次はどの任務に向かうべきかで迷っていた。

(前回は、アストライア様についていく形で学校作りに協力することにしたけど、そろそろ魔物との戦いにも参戦すべきだと思うし、でも、どこに行けばいいのか……)

そんな中、同僚の

ティカ・シャンテリフ

と遭遇する。彼もまた、前回はシオンと共に、学校建設に協力した従騎士だった。

「あ、シオンさん。次の任務、もう決まってます?」

「いえ、それが、まだ……。ティカさんは?」

「僕は、また団長殿に付いていく形になるんですけど、街の中に現れたという『廃炉の魔境』に行こうと思ってます。もし良かったら、シオンさんも一緒に行きませんか?」

今回、タウロスと共に「廃炉の魔境」の浄化部隊に参加するもう一人の指揮官は、彼等の上官であるアストライアだった。シオンとしても、アストライアと同行するという形であれば、初めての魔境浄化の任務でも確かに心強い。もともと人見知りのシオンにとっては、前回同行したティカが一緒というのも、どこか安心感がある。

「お役に立てるかどうかは分かりませんが……、私でよければ、ぜひ同行させて下さい」

「はい。一緒に頑張りましょう」

「ちなみに、他にヴァーミリオン騎士団から参加する予定の人はいますか?」

「実は今、一人声をかけようと思ってたところなんですよ。団長殿が、ぜひ参加してほしいと名指して挙げられていた人がいて……」

「アルスさん! ちょうど良かった。少し、お話が……」

「あ、はい。なんでしょう?」

唐突に声をかけられたアルスがきょとんとした表情を浮かべる中、ティカは「廃炉の魔境」の浄化任務についての話を始める。

「それで、ぜひアルスさんにも参加してほしいと、団長殿が」

「私に、ですか? 別に構いませんけど、どうして私なのでしょう?」

「なんでも、『秘密結社の魔境』の時の経験から、アルスさんが適任だと仰ってました。出来ればアレシアさんにも来てほしかったようですけど、あの人は既に別の任務の予定が入っていたようで……」

秘密結社の魔境の浄化作戦の時には、確かにアストライアもアルスもアレシアも参戦していた。そして、その時にアルスやアレシアが経験したことと言えば、まず何よりも真っ先に思い返されるのは「変身ベルト」のことである。

「……なるほど。分かりました。そういうことなら、確かに私が適任なのかもしれませんね」

アルスはそう答えつつ、心の中で新たな「かっこいいポーズ」を模索し始めるのであった。

******

一方、前回の調査任務からそのまま「廃炉の魔境」の浄化作戦に参加する予定の従騎士達も、それぞれに新たな同行者を探していた。その中でも特に幽幻の血盟の

エルダ・イルブレス

は「魔境に囚われている少女を一刻も早く助け出さなければならない」という想いを誰よりも強く抱きながら、知人の従騎士達に声をかけて回っている。

(仮に私一人しかいなくても戦えるように、私はマローダーの道を志した。だが、それは全てを一人で解決することを意味する訳ではない。必要な時には仲間を頼る。それが私の君主道だ)

覚醒時に誓ったその言葉を思い出しながら、仲間を探して町を奔走していたところで、彼女の視界に、見覚えのある人物の姿が映った。ヴェント・アウレオの

コルネリオ・アージェンテーリ

である。

「あ、エルダさん。お久しぶり」

そう声をかけてきたコルネリオの姿は、以前よりも少し堂々としているように見えた。泉の魔境の調査任務で同行した時は、まだエルダの視点では「守られるべき子供」のような雰囲気を残していたが、あの頃に比べると随分と成長したように見える。

「お久しぶりです、リオ君。今は、お忙しいですか?」

「うーん、まぁ、微妙なところかな。一応、こないだ書庫に現れた魔物について、まだもう少し調べてみようと思って街の中を見回ってはいるんだけど、ソフィア様からは『異界文書の解析が終わるまでは手が打てないから、他の任務に回っていい』と言われてるし……。だから、もし何か緊急の任務があるなら、そっちに協力するよ」

「そういうことなら、ぜひ、手を貸して下さい。お願いします」

エルダはコルネリオに対して、前回の調査任務の内容を詳細に語る。それを聞いたコルネリオは、白と名乗る投影体の少女が語っていたという『呪禁花札の力を聖印で制御出来る力』が必要という話に、強い興味を抱く。

「なるほど……。そういうことなら、僕にその役目が務まるかどうか、試してみたいな」

「しかし、一歩間違えば暴走する可能性もある、ということですが、大丈夫ですか?」

「それは、やってみないと分からないけど、でも、やってみる価値はある。こういう時のために、ここまで聖印を覚醒させたんだから」

コルネリオはそう答えつつ、自身の聖印を掲げる。覚醒の第二段階にまで達したその聖印は、今のエルダの聖印よりも強い力を放っていることは明らかであった。

(そうか……、もう、あの時の彼ではないんですね……)

エルダは納得しつつ、コルネリオに改めて任務への協力を依頼するのであった。

******

同じ頃、潮流戦線の宿舎では、

リンズ

が同郷の

ハウラ

に「廃炉の魔境」の浄化作戦について概説していた。

「……ということで、ハウラさんも協力して頂けませんか?」

「まー、そういうことなら、御一緒しましょう。囚われている娘さんを介抱するにしても、女性の医療担当がいるに越したことはないでしょうし」