『見習い君主の混沌戦線』第8回結果報告(後編)

潮流戦線の

セーラ・ドルク

は、前回の飛空船の魔境の任務を終えた後、師団長であるジーベンから休息を促された。まだ成長過程の身体である彼女には連日の出撃は無理があると考えたのか、それとも、まだ精神的に幼い彼女には戦い以外の日々も必要と判断したのかは不明だが、上官命令ということであれば、セーラとしても従わざるを得ない。

(もっといっぱい、いろんな敵と戦えるとおもってたのにな……)

そんな思いを抱きながら、彼女はしぶしぶカルタキアの町を散策することにした。先日カルタキアに来たばかりのセーラは、滞在中の宿舎付近以外のことはよく知らなかったので、物珍しそうに周囲をキョロキョロと見渡しながら商店街をうろうろしていたのだが、そんな中、彼女に声をかける人物が現れた。金剛不壊の艦長ラマンである。

「君は確か、潮流戦線のセーラ、だったかな?」

「あ、えーっと……、ラマンのおじさん?」

「そうだ。君に一つ、頼みたいことがあるんだが、少し、いいかな?」

「なぁに?」

「今、建設中の『演芸場』で、君の剣舞を披露してほしい」

現在、ラマンはこのカルタキアにおける「演芸場」の建設を主導している。ここ最近、従騎士達の活躍により、カルタキアの周囲の魔境の浄化は進み、それと同時に街の生活のために最低限必要な施設の整備が進んでいく中、そろそろ彼等の精神的な充足、すなわち「娯楽」が欲しいという声が住民達の間から湧き上がってきたため、もともと芸術文化に通じる文化人でもあるラマンが、その建設計画の指揮を執ることになったのである。

ラマンの祖国であるハルーシアは華やかな貴族文化で知られた大国であり、ラマン自身もまた貴族家の出身ではあるが、子供の頃から領民達と交わることが多く、そして若くして船乗りとして世界各地を旅して回ったこともあり、大衆文化にはそれなりに通じている。そんな彼が、カルタキアの一般市民を相手に、従騎士達の誰かが「剣舞」を披露すれば盛り上がるのではないか、と考え、セーラに白羽の矢を立てたのである。

先日の魔境浄化作戦においてもラマンとセーラは共に「空中戦」を戦っているが、実はそれ以前から彼はセーラの存在を認知していた。というのも、セーラがまだこの街に来たばかりの頃、鋼球走破隊のアルエットに依頼される形で、大剣を用いて船の残骸を破壊する場面を、ラマンは偶然目撃していたのである。

おそらく、純粋な剣の腕だけならば、自身の従属騎士であるスーノや、セーラの同僚のカノープスの方が上であろう。だが、彼等が仏頂面で淡々と双剣や刀の技巧を披露するよりも、小柄な彼女が笑顔で無邪気に大剣を振り回す姿の方が「大衆向けの『絵』になる」というのが、ラマンの判断であった(実際、小さい身体でコートを羽織った状態の彼女が、飛び回りながら大剣を振り回す姿は、かなり派手である)。

「けんぶ? おんがくにあわせておどるの……?」

「あぁ。もし引き受けてくれるのであれば、演芸場の敷地内の出店の『食べ放題券』をあげよう」

「え! 食べ放題? うんうん、やるよ!」

先日の残骸除去作業の時に、彼女がアルエットから報酬として、子供向けの炭酸飲料を貰って喜んでいたところまでラマンは目撃していた。その上で、ジーベンに「彼女が好きなもの」を聞いた結果、彼女の「やる気」を引き出すにはこれが一番と彼は判断したらしい。

******

こうして、とりあえずは演者を一人確保したところで、ラマンは演芸場の建築現場へと戻る。今のところ、順調に計画していた工程通りに進んでいるようである。

「よし、これで骨格は組み上がったな。この構造なら、音響面でも問題はないだろう」

彼が満足そうな表情を浮かべながらそう呟く中、大量の木板を載せた荷車が、一人の従騎士によって建築現場へと運ばれてきた。星屑十字軍の

コルム・ドハーディ

である。彼が到着すると、地元の作業員達がすぐさま彼の下へと駆け寄って来て、声をかける。

「コルム様、御協力ありがとうございます!」

「いえいえ。あと他に運び込むべき資材は……」

「これで全部です。お陰様で建築作業も順調です。助かりました!」

作業員達はコルムに深々と感謝する。これまでコルムは何度か町中での任務に参加しているため、カルタキアの民にとってはそれなりに馴染みのある人物である。多くの住民達にとって、彼は「頼りになる従騎士」の一人であると同時に「戦場における言動の激しさ」故に畏怖の対象でもあったのだが、今回の任務への協力を通じて、住民達の中での彼への印象が少しずつ「思っていたよりも親しみやすい存在」へと転換しつつあった。

そんな中、建設中の舞台の脇の設備のあたりから、彼等の耳に、聞き覚えのない女性の声が聞こえてくる。

「あ、ごめーん。誰か、手が空いてる人がいたら、手伝ってくれない?」

この時点で、コルム以外の者達はその荷車の上の木板を運ぼうとしていたため、これに対してはコルムが答える。

「そういうことならば、私が……」

彼がそう言って声のする方向に視線を向けると、そこには明らかに「異界からの投影品」としか思えない楽器を持った女性がいた。そして、彼女の傍らにはいくつかの大型の「黒い箱のような謎の機器」が置かれている。

(あれは……)

コルムが判断に迷っているところで、彼女はコルムに対して再び声を上げる。

「あ、ごめんね。この機械、ちょっと重くて一人じゃ運べないから、ステージの上に乗せるの、手伝ってほしいんだよ!」

「えーっと……、貴公は……」

「私は、観澄りんね。今回の演芸場の杮落としのために招かれたギタリストだよ。こっちは『私達の世界』の物品だから、見たことないと思うけど、音響のために必要なんだ」

彼女が「私達の世界」と言った時点で、彼女が「投影体」であるということがはっきりと分かった。そしてこの瞬間、近くにいた「コルムのことをよく知っている者達」は、青ざめた表情を浮かべながら硬直する。

コルムは聖印教会の中でも特に投影体に対して激しい敵意を抱く過激派の一人として知られている(先日まで廃炉の魔境の調査に関わっていたにも関わらず、浄化作戦に参加しなかったのは、投影体の力を借りたくなかったからなのかもしれない、と一部の者達の間では語られていた)。そのため、カルタキアでは彼と「友好的な投影体」を遭遇させてはいけないと言われていた。

「事情を知る者達」の背筋は凍り付き、コルムは一瞬、自身の剣に手をかけようとするが、ギリギリのところでその手を止め、そして、やや顔を引きつらせながらも、頷きながら彼女の方へと向かって歩き始め、無言でその機器の運搬を手伝い始める。

「ありがとね! せっかく招いてもらったからには、私も全力で頑張るよ。この土地の人達にも、私の音楽で笑顔になってもらいたいし!」

りんねは笑顔でそう語るが、コルムはそれに対しては何も答えない。この時点で彼が何を考えているのか、そもそも、彼女の声が彼の耳に聞こえているのかも分からないまま、彼はそのまま黙って運搬作業を続ける。そんな彼等の様子を「事情を知る者達」は緊迫した表情で眺め続けていたが、そのまま彼等は無事に全ての「謎の音響機械」のステージ上への運搬を終えた。

だが、ここで想定外の事態が発生する。この演芸場のステージは「背面壁」と「屋根」の役割を兼ねる大型の「半球ドーム」によって覆われる設計となっているが、その建設のために用いられている二台の梯子の「足下」に相当する部分の舞台が明らかに不自然な形で「変形」して傾き、上に作業員が乗っている状態で、その二台の梯子が倒れ始めたのである。

(混沌災害か!)

コルムはすぐにその異変に気付く。この世界における「混沌災害」とは、魔境や投影体の出現のような大規模な「混沌核の収束」だけではなく、物理法則や本来の物質の性質を歪ませるような微細な「不可思議な現象」を引き起こすことも指す言葉である。カルタキアは混沌濃度そのものは他の地域よりも低いため、このような突発的な小規模の混沌災害が起きることは稀だが、それでも皆無という訳ではない。大抵の場合、それは人々の生活にそこまで致命的な影響を及ぼすものではないのだが、発生するタイミングよっては、人々の命を奪う致命傷にもなりうる。

このままでは、梯子の上に乗っている作業員が大怪我(下手したら死亡)すると判断したコルムは、すぐさま走り出そうとする。この時点で、彼の脳内では「間に合わないかもしれない」という憶測が広がったが、その次の瞬間、彼の耳に「聞いたことがない謎の音階」が届いたと同時に、彼は明らかに「本来の自分よりも速いダッシュ力」で駆け出し、倒れかかっていた梯子のうちの片方の足下へと到着すると、強引にそれを力技で(地面に対して垂直になるように)立て直すことで、梯子の転倒を防ぐ。

一方、もう一つの梯子は作業員を載せたまま激しい物音と共に転倒し、更にその梯子に乗っていた作業員の手にしていた工具が(梯子を支えるために両手が塞がっていた)コルムの肩に当たってしまい、コルムは軽症を負う。そこへ、一人の従騎士が駆け込んできた。幽幻の血盟の

カシュ・コチータ

である。

「大丈夫ですか!?」

カシュはそう叫びながら、治療道具を手に、コルムの元へと駆け寄った。彼女はこの建設現場において、このような事故が起きた時に備えて「救護班」として待機していたのである。そんな彼女に対して、コルムは負傷した肩で梯子を支えながら告げた。

「私よりも、あちらの梯子に乗っていた人を先に……」

そう言って彼が「倒れた方の梯子」に視線を向けると、その梯子に乗っていた作業員は、少し痛そうな顔をしながらも、あまり重症を負っているようには見えない。梯子作業になれている作業員である以上、万一の落下時に備えて受け身の練習くらいはしているだろうが、それにしても、ほぼ無傷で済んでいるというのは明らかに不自然であり、当の本人も、なぜ自分がピンピンしているのか、不思議に思っているようである。

ここで、「異界の楽器」を手にしたりんねが、コルムに近付きながら声をかけてきた。

「ごめんね。私の『サウンドノイズ』は衝撃を和らげることが出来るんだけど、同時に一人までしか助けられないんだ」

この時点で、コルムはようやく状況を察する。どうやら、「梯子と共に舞台に叩きつけられた作業員」は、その直前にこのりんねが用いた「異界の楽器」の力で助けられていたらしい。

(そういえば、梯子が倒れる直前、衝撃音と同時に何か別の音が混ざり込んでいたような……)

コルムはそのことを思い出しつつ、自分が走り出す時にも「奇妙な音」が聞こえてきたことを思い出す。もしかしたら、自分がいつもより早く動けたのも、彼女の奏でた音による「混沌の力」だったのかもしれない。確証はないが、もしそうだとすれば、彼女の支援がなければ、(コルムが今支えている方の)梯子の転倒も防げなかった可能性もある。

彼の中でそんな「嫌な憶測」が広がる中、やがて彼が支えていた梯子に乗っていた作業員が、ひとまず梯子から降りてきた。

「いやー、支えてくれて助かったよ。本当に、ありがとう」

その声がコルムの耳に届いていたかどうかは分からない。彼は黙ってカシュによる治療を受けながら、複雑な表情を浮かべたまま、何か深い思案を巡らせていたようだが、この時点で彼の真意を知る者は、この場には誰もいなかった。

******

「とりあえず、今日も本格的な怪我人が出なくて、良かったです……」

その日の夕方。救護任務を終えたカシュは、安堵のため息と共にそう呟きながら、仮設の作業員達の屯所へと戻る。いつどこで事故が起きるかも分からない状態で、周囲に気を張りながら待機し続けたことで、彼女もそれなりに精神的に疲労していた筈だが、今のカシュの心はそれ以上の充足感で満ち足りていた。医療担当という、いつ出番が来るか分からない仕事とはいえ、明確に「一つの仕事」を自分に任せてもらえたことが、今の彼女には嬉しかったようである。

(これで、僕も少しはソフィア様に恩返し出来るようになったかな……)

そんなことを考えながら彼女が屯所の扉を開くと、そこでは第六投石船団の

シューネ・レウコート

が

ミルシェ・ローバル

が、資料に目を通しながら、完成後の演芸場に招聘する予定の旅芸人の人々について確認していた。彼女達もまた今回の演芸場設立に向けて、裏方としての役回りに立候補した者達であり、シューネが企画演目のスケジュール管理、ミルシェがその補佐役を任されていた。なお、この背景には(真逆の意味で)対人交渉術に問題のあるこの二人にも、そろそろ「統括者」としての立場を経験させたいというカエラの思惑もあるらしい。

「えーっと……、リンネ・ミスミさんの到着は、確認しました。これで、あと他に来場予定なのは、レイ・イノガシラさん、セーラ・ヒカワさん、イゾルデ・カルネさん……、なんだか、地球からの投影された音楽家の方々が多いみたいですね……」

「まあ、地球の音楽はカルタキアでも人気だからネ」

二人がそんな会話を交わしている中、申し訳なさそうにカシュが割って入る。

「あの……、今日の報告書、こちらで大丈夫ですか?」

彼女はそう言って、シューネに書類を手渡す。そこには、この日の作業工程の中で発生した事故やトラブルなどについて簡単にまとめられていた。

「あ……、ありがとうございます……」

馴染みのない他部隊の少女を前にして、シューネは恐縮しながら報告書を受け取る一方で、カシュは二人が確認していた「出演者リスト」に興味を示す。

「ここに書かれているのが、出演予定の方々ですか?」

「そうだヨ。でも、予定通りに来てくれるかは分からないけどネ。カルタキアまでの航路は安全とは限らないシ」

ミルシェがそう答えたところで、この企画の総責任者であるラマンが、少し悩ましい表情を浮かべながら、この場に現れる。

「さて、お嬢さん方、困った話と、厄介な話と、手のかかる話があるんだが、どれから聞きたい?」

どうやら、「どれも聞きたくない」という選択肢は提示してくれないらしい。一瞬の間の後で、おずおずとシューネが告げる。

「……とりあえず、『困った話』からお願いします」

これに対して、ラマンはため息をつきながら答えた。

「今、街の宿屋で滞在中のアラン・デュラン歌劇団から連絡があった。どうも団員の何人かが体調を崩してしまったようで、初日公演に間に合うかどうか微妙な状態らしい」

「え? それって、病気ってコト? それとも、混沌の影響カナ?」

「詳しいことは分からないが、どうも体質的にこの土地の風土との相性が悪い者がいたらしい。彼等はエストレーラ出身だから、気候自体はそこまで大きくは変わらないと思うんだが、まぁ、カルタキアは確かに独特な土地柄だから、この土地の水や空気と合わない者もいるのだろう」

ラマンがそう答えたところで、地元の従騎士であるカシュが口を挟んだ。

「あの……、外から来る人には時々、そういう人もいるんですけど、大抵の場合、症状を見れば対処法は分かるので、もし良かったら、僕が診に行きましょうか?」

彼女はもともと医療関連の知識は豊富であり、実際にそのような事例を何度も見たことはあるため、確かに適任ではあるだろう。

「だが、今日はもう働き詰めで疲れているのでは?」

「いえ、事故自体は殆ど起きていないので、問題ないです。それに……、僕、演劇とか見たことなくて、この機会に一回見てみたいな、と思っていたので……、せっかく来て下さった方々には、万全の状態で舞台に上がってほしいんです!」

彼女はこれまで、「娯楽」の類いに携わったことは一度もなかったため、この機会に少しでもいいから関わってみたい、という想いもあった。

「では、任せよう。ただ、無理して出てもらっても悪化されても困るから、診断してみた上で快方までに時間がかかりそうなら、無理せずそう言ってもらえばいい。いざとなったら、ブレトランドから来ているロザン一座あたりと演目の順番を入れ替えるとか、色々と対処法はあるからな」

「はい、分かりました! 今から宿舎に向かいます!」

カシュはラマンから宿舎の場所を聞くと、すぐに屯所を飛び出して行った。疲れを全く感じさせず、むしろ「やりがいのある仕事」を任せてもらえたことに喜んでいるようなその後ろ姿を眺めながら、ラマンは内心で「若いな」と呟きつつ、残った二人に向き直る。すると、今度はミルシェが口を開く。

「じゃあ、次は『厄介な話』を聞こうかナ」

そもそも「困った話」と「厄介な話」の何が違うのかもよく分からないのだが、これに対してもラマンは素直に語り始める。

「実は最近、また新しい魔境の目撃報告があって、当初の予定ではこちらの企画に参加する予定だった従騎士達の何人かが、そちらの調査に向かわざるを得なくなったのだ」

「まぁ……、それは仕方ないネ」

「それで、裏方要員のスケジュールを組み直してみたのだが、どうしても人手が足りない。特に、舞台装置を動かすための要員がな」

現在制作中の舞台は、「せり上げ」や「回転」などの様々な演出装置が組み込まれており、それを(魔法が使えないため)人力で動かすためには、それなりの人足が必要となるらしい。

「うーん、そういうことなら、うちがやろうカ? どうせ、当日はやることないシ」

「そうしてもらえるなら、非常に助かる」

「じゃあ、ちょっとその装置の使い方を確認してくるヨ」

ミルシェもまた、そう告げた上で部屋を出ていく。そして、残ったシューネに対して、ラマンは「手のかかる話」を語り始めた。

「演芸場の初日の『トリ』の担当者として、ウチのメルも出演者として登録しているのだが……」

メルはもともと、ラマンがその歌唱力を気に入って従属聖印を与えた存在である以上、ラマンの中ではそれは当然の話である。

「……実は、まだ本人の意思確認が出来ていない」

「えぇ!?」

「いや、どう考えてもメルが断る筈がない。そして実際、今はメルはどの任務にも就いていないから、スケジュールは空いている筈なのだが、ここ数日、連絡が取れていない。まぁ、それ自体は別に大した問題ではないのだがな」

ラマンはもともと部下に対しては放任主義の傾向が強いが、メルに対しては特に甘い(「縛り付けてしまっては、メルの良さがなくなる」というのがその理由らしい)。ただ、さすがに本人の意思確認が出来ていない状態での出場登録に対しては、他の関係者からも批判が多いらしい。

「そこで、万が一、メルがこのまま戻って来なかった場合、あいつの代わりにその任を任せられる者を探しているのだが、どうやら小耳に挟んだところによると、実は第六投石船団にヴァイオリンの名手がいるという噂があるようで……」

ラマンはそう言いながら、目の前のシューネに対して、片目で「何か」を訴えると、シューネはその意図を察した上で、露骨に狼狽した表情を浮かべる。

彼がどこでその話を聞いたのかは不明だが、シューネとしては(少なくとも今の時点では)人前で演奏する気はなく、あくまで「裏方での手伝い」のつもりで今回の企画には参加していたため、ここで彼女が採るべき行動は一つであった。

「そ、そういうことなら……、私が、メルさんを探しに行きます!」

彼女はラマンにそう告げて、慌てて屯所から逃げ去っていく。そんな彼女を見送りながら、ラマンはボソリと呟く。

「まぁ、やっぱり、そうなるか……。一度、聞いてみたかったんだがな。あの男の娘の演奏を」

******

一方、その頃、ヴェント・アウレオの

ジルベルト・チェルチ

は、演芸場から程近い場所に位置する鍛冶屋の一角にて、舞台用の諸々の小道具などの作成に協力していた。

「久しぶりだな、この竈の匂い……」

彼は以前、武器職人の家で住み込みで働いていたこともあり、こういった手先を使った作業は得意分野であった。そんな彼の作業場に、先刻ラマンから声をかけられたセーラが現れる。彼等は先日の飛空船の魔境で(微妙に主戦場は異なっていたが)共闘していた。

「あ、赤毛のおにーさん、ひさしぶりー」

「おぉ、ジーベンのところの、セーラだったか。オレはジルベルトだ。改めて、よろしくな」

「よろしくー。ところで、ジルベルトさんって、剣のていれとか、できるー?」

「ん? あぁ、もちろん出来るぜ。どうした? その剣、研いでほしいのか?」

「そうそう。こんど、けんぶってのをやることになったんだけど、そのまえにいっかい、ていれしておけって、ラマンのおじさんに言われて」

セーラはそう言いながら、大剣をジルベルトの前に差し出す。確かに、先日の(そして、それ以前からの?)戦いでかなり刃こぼれも起きていた。

「まー、確かに、この状態で剣舞をしても、見た目はイマイチだな。よし、じゃあ、ピカピカになるまで磨いてやるぜ。せっかくなら、しっかり光沢も出るくらいにしないとな」

ジルベルトはそう呟きつつ、セーラの着ているダボダボの服を見ながら、問いかける。

「衣裳はどうするんだ? そのままか?」

「んー、なにもいわれてないから、このままでいいんじゃないかな」

セーラはそう答えるが、ジルベルトの中では様々な考えが湧き始める。

(確かに、この体格でこの服を着た状態で立ち回れば、それだけでも十分、見た目のインパクトは強い。実際、この間の空中戦でも、かなり目立ってたしな。でも、多分、もっと映えさせる方法はある……)

ここで、「ファッションに精通した同郷の士」のことが脳裏に思い浮かんだ。

(ラルだったら、どうコーディネートする……? いや、ここはオレのセンスで考えるべきか?)

ジルベルトはしばらく考えた上で、セーラに対して笑顔で語りかける。

「その上着、ちょっと貸してくれないか? 同じサイズと質感で、もっと舞台映えする衣裳を作ってみせるからよ」

「うん、わかった。お願いね! ジルベルトさん!」

そう言って、彼女はコートを一旦、ジルベルトに手渡すのであった。

******

こうして、それぞれに準備を進めていく中、やがて演芸場の杮落としの日を迎えることになる。カシュの尽力によって体調を崩していた歌劇団員達は無事に回復し、ミルシェは舞台装置の動かし方を習得したことで裏方の人手不足問題も解決した中、シューネは不安そうな顔を浮かべながら舞台袖から会場全体の様子を眺めていた。

(どうしよう……、結局、メルさんは見つからなかった……。ラマン様は「大丈夫」と言ってくれてたけど……)

そんなシューネの心境など露知らず、観客席は満席で、その奥には立ち見も発生する程の盛況となり、彼等の期待感が会場一体に広がる中、やがて開演の刻限を迎える。

「さあ、いよいよ開幕ネ!」

ミルシェが皆にそう告げつつ、大きな歯車のような何かをグルグルと回し始めると、舞台を覆っていた巨大な幕が少しずつ上っていく。そして観客の目の前に現れたのは、華麗な装飾が施されたポンチョに近い形状の上着を羽織ったセーラと、その傍らに立つ軍楽兵団である。その指揮を執っているのは、ラマンであった。

そして、ラマンが指揮棒を振るうと同時に軍楽兵団が演奏を開始すると、その律動に合わせてセーラが光り輝く大剣を手に舞い始める。

「ふんふん♪ ラララ~♪」

軽く鼻歌で旋律を口ずさみつつ、セーラは楽しそうに笑顔を観客に振りまきながら、小柄な身体ながらもダイナミックに躍動感のある剣舞を披露することで、立ち見席を含めて会場全体の視線を一身に集めることに成功する。

(ヨシ! 今だヨ!)

舞台裏でミルシェがそう言いながら舞台上のセリを起動し始めると、セーラはその段差を利用して大きく飛び跳ね、上着をはためかせながら聖印を掲げると、その光に反応する形で、周囲にまるで鱗粉のような何かがキラキラと輝く。その演出に観客がどよめく中、観客席の中に紛れていたジルベルトは、一人静かに笑みを浮かべる。

(よし! 絶妙のタイミングで、上着に仕込んだ粉末がこぼれ落ちてくれた!)

これは、セーラにも告げずにジルベルトが密かに仕込んでおいた演出である。より正確に言えば、そもそもセーラは今回の剣舞において、特に練習も求められておらず、ラマンからも一度だけ曲を聞かされた上で、「この音楽に合わせて、好きに踊れ」としか言われていなかった。セーラに関しては、あれこれと考えさせるよりも、思うがままに踊らせた方が映えるというのが、ラマンとジルベルトの共通見解だったようである。

そんな彼等の思惑通り、セーラは開幕一番手として十分すぎる程に観客を盛り上げ、会場全体からの拍手と完成を受けながら、その剣舞を終えるのであった。

******

彼女に続いて舞台に立ったのは、アラン・デュラン歌劇団の面々である。引き続いてミルシェが劇団員に言われたタイミングで舞台装置を起動させることで演出に協力する中、カシュは舞台袖から彼等の演目(題材は、始祖君主レオンと自由騎士団による暗黒大陸浄化の物語)を眺めながら、これまで味わったことのない感動を覚え、その身を震わせていた。

(これが、人々を楽しませるということ、なんですね……!)

数日前まで体調不良で寝込んでいた役者達も、彼女の適切な措置のおかげで、生き生きと舞台上で熱演を披露している。その意味では、今日のこの舞台は彼女がいなければ成立しなかった舞台であり、他の裏方の者達と同様、自分自身もまたこの舞台の一部となっているということを実感出来るだけで、カシュの中では言葉に出来ない程の高揚感が湧き上がっていた。

(この気持ち……、昔の僕と同じような境遇で苦しんでいる子供達にも伝えていきたいな……)

彼女がそんな気持ちで心を高ぶらせている中、無事に彼等の演目も終了し、再び客席が湧き上がっていく。その中に、一足先に役目を終えてジルベルトの隣に座っているセーラの姿もあった。彼女も舞台上の歌劇団に向かって拍手を贈ろうとしていたが、そのは大量の焼き菓子などで埋まっていたため、ジルベルトが彼女に代わって人一倍大きな音で手を叩く。その上で、彼は事前に渡されていた演目一覧に目を通す。

「この後は、しばらく投影体の歌姫達の共演が続くみたいだな。お前と同じ『セーラ』って名前の歌い手もいるみたいだぞ」

「え? ほーなの?」

セーラは大きな飴状の菓子を頬張りながら、その一覧表に目を向けようとする。だが、この時、彼女はその視線の先に、少し離れた席に座っている「明らかに他とは異なる雰囲気を醸し出している金髪の美青年」の姿を発見した。彼女は、口の中に溜まっていたものを一旦飲み込んだ上で、その人物を指差しつつ、ジルベルトに問いかける。

「ねえ、あそこにいるのも、舞台にでるひと?」

「ん……? いや、オレは知らない、というか、少なくとオレが小道具を担当した出演者の中には、あんな人はいなかったと思うが……」

確かに、その青年は「一度見たら忘れられない程の美貌の持ち主」であり、舞台上に立つだけで歓声が上がりそうな雰囲気を醸し出してはいる。更に言えば「演芸場の舞台」には収まらない程の存在感が放たれているようにも思えた。そして、よく見るとその周囲には、(服装自体は一般人を装っているが)明らかに屈強な騎士達と思しき者達が彼を護衛しているように見える。

(多分、どこかの王侯貴族だとは思うが……、なんなんだ? このオーラ……、全然強そうには見えないのに、今まで感じたことがない、独特な存在感があるような……)

ジルベルトがそんな奇妙な感慨を抱いている中、舞台上ではギターを手にした地球人の少女が上がっていた。

「はじめましてー! 私は観澄りんね! これから、みんなで盛り上がっていこうね!」

彼女はそう叫ぶと同時にギターをかき鳴らし、両脇の「黒い箱のような機材」から爆音が流れ始めると、地球からの投影物と思しき拡声器を用いて音楽に合わせて歌い始める。それは、地球の文化に触れたことがない人々にとってはかなりインパクトの強い楽曲であった。

「わあ!おへーはんふほい!」

口の中に綿状の砂糖菓子を詰め込んだ状態で、セーラはそんな感嘆を漏らす。他の観客達の多くも、初めて聞く異界の音楽に好奇の表情を浮かべる中、観客席の後方では、これまで密かに立ち見席で会場の様子を確認していたコルムが、彼女の演奏が始まったのを確認した上で、平静を装うために表情を変えないよう顔の筋肉を硬直させながら、黙って背を向けて、その場から立ち去っていく。

そんなコルムの視線の先から、「見覚えのある人物」が現れた。その人物はコルムとは対象的に、りんねが奏でる音楽とそれによって醸し出される演芸場全体の空気に引き寄せられるように会場へと向かっていたのだが、互いにそれぞれ思うところがあったのか(あるいは、既に心が違う方向を向いていたため、存在が気にならなかったのか)、特に言葉を交わすこともなく、黙ってそのまますれ違うのであった。

******

その後、次々と様々な出演者達が多種多様な音楽が奏でられることで会場内の空気が二転三転していく様子を、シューネは裏方としてスケジュール管理をしながら実感していた。

(みんな、すごいなぁ……)

これまで、ハマーンの外に出ることがあまり無かったシューネとしては、こうして世界各地から(更には異世界から)集められた音楽家達の演奏は刺激的で、思わず聞き惚れて手が止まってしまうこともある。その上で、自分の中で「今まで抑えつけていた感情」が高まってくるのを感じるが、そんな彼女に対して、その傍らにいた「三編みの少女」が声をかける。

「あなたは、出演しないんですか?」

「え? いや、私はあくまで裏方なので……」

「そうなんですか? なんというか、舞台を見る目が、プロのミュージシャンの視線だったように見えたというか、『自分ならどう演奏するか』をイメージしているように見えたんですけど」

三編みの少女は首を傾げながらそう呟く。彼女の名はイスズ。リュート奏者として世界各地を旅している投影体の少女であり、次の出番のためにシューネの隣で待機していた。

「あ、いや、私は、その……、みなさんみたいに、人前で演奏できるほど腕でもないので……」

「そんなこと言ったら、私なんて、本当にただの素人ですよ。あくまで本業は冒険者ですし。父親がミュージシャンだから、その影響で音楽が好きになっただけです」

その話を聞いたシューネは、少しだけ自分と似た境遇の彼女に微妙な共感を覚えるが、それと同時に、自分とは対象的に快活な雰囲気の彼女とは、やはり隔たりを感じる。

「まぁ、私はしばらくこの街に滞在するつもりなので、もし機会があれば、あなたの演奏も聞かせて下さいね」

イスズはシューネにそう告げると、自分の出番が来たことを確認した上で、舞台へと向かっていく(なお、シューネはイスズの装束や雰囲気から、以前にどこかで似た雰囲気の人物と遭遇したような既視感を感じていたが、この時点ではその正体には気付けずにいた)。

そしてシューネは、イスズの演奏が始まった時点で、ふと観客の様子が気になって視線を向けてみると、皆が楽しそうな顔を浮かべながら彼女の弾き語りを聞いている様子を目の当たりにする。そして、改めてイスズの表情に視線を戻すと、彼女自身もまた楽しそうな顔を浮かべながら音楽を奏でていることがよく分かる。

(私も、自分の音楽に自信が持てるようになれば、あの人みたいに楽しそうに弾けるようになるのかな……、そうなれば、私の音楽でも皆を笑顔に出来るようになるのかも……)

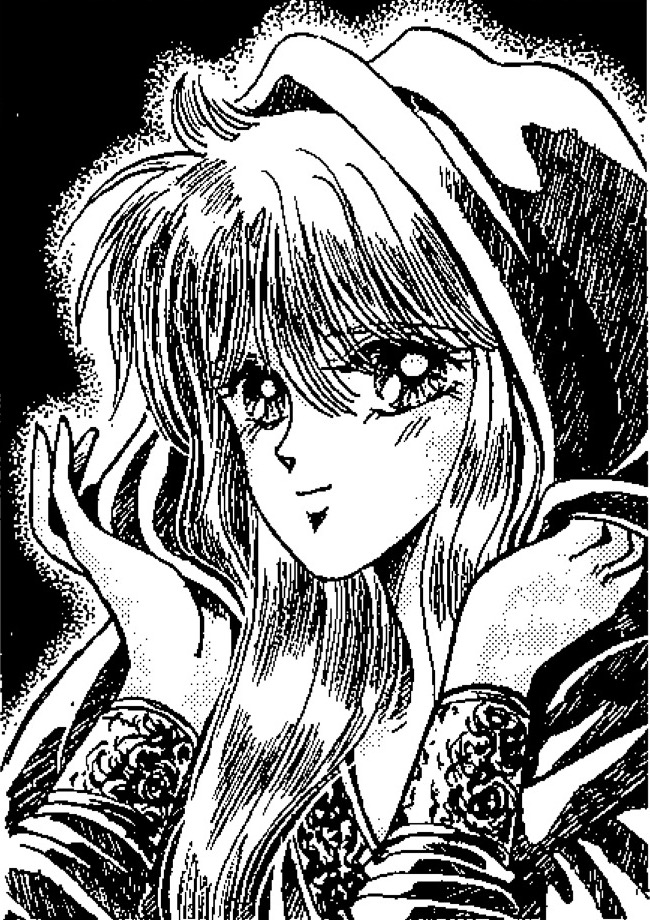

密かにそんなことを考えつつ、再び観客席にシューネが視線を戻すと、最後列の立ち見席の中に「見覚えのある人物」がいることに気付く。それは紛れもなく、先日の図書館騒動の際に遭遇した「銀のハーモニカを持つ少女」であった。

|

+

|

ハーモニカの少女 |

(出典:『イース テーブルトークRPG』 p.114)

|

慌ててシューネは舞台裏から裏口経由で飛び出し、彼女と接触しようとするが、シューネが観客席に降り立った時には、もう既に彼女は姿を消していた。

(あの人は、一体……?)

再び困惑に包まれつつ、シューネがひとまず舞台裏へと戻ろうとしたところで、彼女の肩を叩き、声を掛ける人物が現れる。

「おまたせ。僕のことを探してくれてたんだってね。艦長に怒られちゃったよ。ごめんね」

シューネが振り返ったその視線の先にいたのは、金剛不壊の

メル・アントレ

の姿であった。

******

それから程なくして、この日の最終演目の時間が訪れた。既にこの街の人々の間では(アビスエール騒動のこともあって)メルの歌唱力については知れ渡っている。そして、ここまで最高潮に盛り上がってきた舞台の最終演目を任されているということもあって、相当な期待が舞台上のメルに対して注がれていたが、そんなプレッシャーなど微塵も感じさせない堂々とした立ち振舞でメルは壇上に立ち、そして(事前に打ち合わせする時間もなかったので)伴奏もない状態で朗々と軽やかな美声で歌い上げる。

「ひへーはほえ……、あおひほって、おひーはん? おへーはん?」

「さぁな。まぁ、どっちでもいいじゃんねーか」

魚の形をした焼き菓子を頬張りながら問いかけたセーラに対して、ジルベルトも素直に感服した表情を浮かべながらそう答える。実際、この日のメルは、いつも以上に澄んだ歌声で高音域までの旋律を会場中に響かせており、舞台袖にいたシューネやカシュ、そして舞台裏にいたミルシェまでもが、その声に聞き惚れて一切の手を止める。そして実際、この歌声の前では一切の舞台演出が不要になるほど、唯一無二の「メルの世界」が展開されていた。

(私も……、こんな音楽を奏でられるようになりたい……、今は無理でも、いつかきっと……)

シューネがそんな想いを心の中で抱く中、メルは最後まで声を枯らすこともなく歌い切る。そして次の瞬間、それまで観客席の中で黙って静かに座って舞台を見つめていた「多くの護衛を引き連れた金髪の美青年」が立ち上がり、手を叩き始める。そしてこの時、会場内にいる者達の何人かは、その正体に気付いた。

(ハルーシア公!?)

彼の名はアレクシス・ドゥーセ。ハルーシア公国の国主(ラマンの主君)にして、現時点で最大級の聖印を持つと言われる幻想詩連合の盟主である。

だが、この日の主役はあくまでもメルであった。幾人かの者達が声を上げようとするが、それよりも先に多くの観客が彼に続いて立ち上がって拍手を始め、そのスタンディングオベーションの流れによって、アレクシスの存在感も打ち消される。それ程までに、今この瞬間のこの会場内の人々の大半の心は、メルの歌声に奪われていたのである。

******

こうして、カルタキアに新設された演芸場の初日の公演は大盛況のうちに幕を閉じる。だが、ここで彼等にとって想定外の事態が発生してしまった。この日の夜に大雨が発生し、そのまま降雨量を増しながら数日間に渡ってカルタキアでは荒天が続くことになってしまったのである。

その間に、二日目以降に出演する予定だった外来の演者達の多くは次の公演予定地へと旅立ってしまい、会場の設備も大雨の影響で一部不具合が発生した結果、またもう一度、諸々の整備と調整が必要となったのである。

元素魔法師による天候操作が出来ないこのカルタキアにおいて、これは避けられぬ天災である。だが、この想定外の巡り合わせと同時に、それ以上に想定外の僥倖が彼等の前に現れた。初回の公演を見て感銘を受けた多くの市民達が、自主的に演芸場の運営への協力を申し出て来たのである。更に、一部の市民達からは「自分達も何か演目をやりたい」という声も湧き上がっており、その中には先日設立されたばかりの基礎教育学校の生徒達の姿もあった。

「私、実はフルートなら少し吹けるんです。人に聞かせられるものかどうかは分からないけど……、それでも、舞台に立つことって出来ますか?」

「俺達も演劇とかやりたいんだけど、ダメかな? いや、もちろん、今すぐ出来るって訳じゃないんだけど……、なんか、あの歌劇を見てたら、やりたくなってきちゃってさ」

「特に何かが出来る訳じゃないけど、手伝えることがあるなら、何でも言って下さい。こういう『みんなで楽しめる娯楽』を、これから先も作り上げていきたいんです」

子供達がそんな声を上げる様子を、カシュは感慨深い表情を浮かべながら見つめる。

(通じてたんだ……、私が伝えたかったことが……!)

こうして、次々と自発的な協力者が集まっていく中、もう人足は十分と判断したラマンは、従騎士達に対して「お役御免」を申し渡す。

「もちろん、これから先も手伝いたい者は手伝ってくれればいいし、舞台に上がりたくなったら、いつでも言ってくれればいい。ただ、他に向いたい任務があれば、そちらを優先してもらって構わない」

演芸場の総責任者としての役割はラマンが今後もしばらく続ける予定だが、いずれはそれも現地の誰かに引き継がれていくことになるだろう。これまで生きるだけで精一杯だったカルタキアの人々の間でも、ようやく自発的に「楽しみ」を求め始める空気が醸成され始めたようである。

☆合計達成値:94(3[加算分]+91[今回分])/100

→このまま次回に継続(ただし、目標値は上昇)

※なお、魔境浄化クエストの影響により、次回の本クエストは「成功確定クエスト」となる

星屑十字軍の

リューヌ・エスパス

は、自室で1人、これまでの任務のことを思い返していた。その中でも特に印象深く彼女の記憶に焼き付いていたのは、街で起こった市民の発狂から始まった「秘密結社」との戦いである。

(……市民の皆様を救うために、皆さん尽力しておりましたね。ワイス様に至っては自らアビスエールを口にして成分を確認するほど。それにたいして私は……)

あの時、かつて混沌災害で故郷を失ったリューヌは、「その水」に本能的に恐怖を覚えた。だから直接口にはせず、それまでに得られた情報を元に成分を分析した。常識的に考えれば、リューヌの手法の方が明らかに正道である。だが、ワイスの捨て身の実験がなければ、事態の解決がもっと遅れていた可能性もある。

その後、秘密結社の本拠地での戦いでは、勇気を振り絞って混沌の産物であるベルトを使って変身して戦ったが、最初の浄化作戦の際には、途中で変身が解けて怪我を負ってしまった。その後、戦力を補強した上で挑んだ二度目の浄化作戦においては、全員が最後まで変身を途切れさせることなく戦い続け、勝利を掴み取ることに成功するのだが、もし一回目の時点で自分が最後まで倒れることがなければ、一回目の作戦で任務を完了出来ていたかもしれない。

(アルス様は変身が解けることがなく最後まで戦われておりました。……彼女と私との違い。それは……)

リューヌは自分のことを深く省みた上で、ある一つの結論に辿り着く。

「……覚悟でしょうか」

彼女はそう呟いた。己に足りないものは「仲間を守る」という強い意志、覚悟である、と。彼女はそう結論付けた上で、自身の聖印を掲げる。

「……ならば私は誓いましょう」

その言葉と共に、リューヌは自身の聖印に、君主としての自身の想いを注ぎ込む。

「《混沌を恐れず、仲間の助けとなる》ことを」

リューヌがその「覚悟の言葉」を口にした瞬間、彼女の聖印は形を変え、それまでとは異なる色彩の光を放ち始める。それは、今のカルタキアにおいては二人目となる「メサイアの聖印を持つ従騎士」が誕生した瞬間であった。

******

その日の夜。リューヌと同じ星屑十字軍の宿舎にて、彼女の同僚の

ニナ・ブラン

は、両親へと手紙を書いていた。やや過保護な両親を無理やり説得してカタルキアに来た身である彼女は、任務内容や日常について近況報告の手紙を実家へ定期的に送っている。これまでの任務のことを思い出しながら、今回はどのように書こうか迷っていた。

というのも、彼女はこの地に来て以来、「人の力になりたい」という当初の目的と現状との解離に、ずっと悩んでいたのである。

(結局、私は、人を救って自身に酔いたいだけ……)

ニナはそう自認している。しかし、現実にこのカルタキアに来てみると、どうしようなく戦線に立つのが怖い自分がいた。それでも人を助けることはやめたくないと思った。

そんな中、自分に出来ることをしようと考えて、危険の少ない生活支援に回ってきた。ただ、どこか逃げているようで、後ろめたいところがあった。

出来ること・したいこと、出来ないこと・したくないこと、その差は大きく曖昧になっていく。

先日の任務では、彼女を慕ってくれる後輩が初めて出来た。そのときから、いや、それ以前から、このまま未熟を理由に甘えていてはいけない、今後自分がどうなりたいのか決めなければと感じていた。何度も脳内でぐるぐると行ったり来たり。もう結論は出ている。あとは勇気を出すだけ。

「いつまでこうしてるつもりなんですか、自分」

ふっと首をあげて、小さく声に出す。自問自答の繰り返し。あとは覚悟を決めるだけ。しばらく間の思考、夜の静けさを感じた。

「もう答えは決まってましたね」

眉を下げて苦笑する。もう決意は決まった。《したいことが出来る力を身につける》、そう誓いを立て、聖印を掲げると、ニナの聖印は新たな紋様を描き始める。それはまさしく今の彼女の想いの具現化体、今のカルタキアで生まれた三つ目の「メサイアの聖印」であった。

人々を助けるための新たな力を手に入れたニナは、次回の任務の希望調査の紙を取り出す。彼女は再び、戦線に立つことを決意した。それは、初めて参加したときのような焦りからではない。不安はないとは言い切れないが、それでも進むことを決めたのだ。

******

(結局、思いつかなかったな……)

先日まで、廃鉱の魔境(の奥に広がる異世界)の調査に加わっていた鋼球走破隊の

アルエット

は、街の中で漫然と空を見上げながら、そんな感慨を抱いていた。

彼女は、魔境の浄化作戦には加わらなかった。以前に未来都市の魔境で遭遇した「翼なき竜」以上の怪物に対して、自分が出来ることは何もない、という諦めの心境から、アレシアやカリーノ達が魔境浄化のために出立していく姿を、遠くから見送ることにしたのである。

だが、彼女の中では、自ら選んだ筈のこの「何もしない」という決断に対して、後悔している自分もいた。自分が「ただ在るだけの無意味なもの」になり果てているような心地から、行き場のない焦燥が彼女を急き立てるが、何処にも

目的地はない。見上げた空を流れていく雲にさえ、置いて行かれているような心地にさせられる。

自分が何を求めているのか、何を考えているのかも分からなくなった彼女は、ひとまず市場で遅めの朝食を取った後、何気なく立ち寄った港で、ふと「船からの景色」を見たいという願望が自分の中から湧き上がってくるのを実感する。もしかしたら、それは「このカルタキアに来た時の自分の心境」を思い出そうとしていたのかもしれない。

とはいえ、彼女達をこの地に運んで来た船は、今はもうもう回航してこの港にはいない。そこで、彼女は代わりに(なぜか)人のいなくなっていた、とある一つの船に忍び込んだ。甲板の上に立ち、潮風を身に浴びながら、かつての自分を思い返そうとした彼女であったが、ここで彼女の脳裏に、一人の従騎士の言葉が思い浮かぶ。

「考えるべきは『何かを残してもいいと思える道』なんじゃないか?」

それは、ある日の夜に、この港に停泊していた船の上で偶然出会った、潮流戦線のエーギルに言われた言葉であった。

(考えるべきもの……か)

アルエットがその言葉を思い返していると、不意にとある言葉が彼女の口から発せられる。

《わたしは、わたしの軌跡を忘れたくない》

彼女にとって、それは突拍子もなく浮かんだ、思いつきの言葉であった。だが、この瞬間、彼女は自分の中で何かが目覚めたような実感を得る。直感的にその「何か」の正体に勘付いた彼女が自身の聖印を掲げると、それまではぼんやりとした形状でしかなかった薄れた光が、確かな形を持つようになっていた。アルエットは、その「形」の意味を即座に理解する。

「混沌を排し、歪みを戒めよ」

アルエットは、自身の聖印が、持ち主である自分自身に対して、そう訴えているように思えた。

(聖印は、持ち主の心を映す……か)

それは聖罰者の印。自然を歪め、邪な魔法をも破る術。それが彼女に宿った「君主としての彼女の力」であり、それはまさに彼女の魂そのものの具現化である。彼女の願いは、ずっと彼女自身の胸の内にあった。アルエットはそのことに気付いた上で、黙ってその場を後にするのであった。

******

同じ頃、港に停泊する別の船の甲板では、第六投石船団の

リズ・ウェントス

が一人、思い悩んでいた。仲間達が次々と聖印の力を覚醒させていくのに対し、彼女はまだ「自分の君主道」が見定められずにいたのである。

「はぁー」

リズは深くため息をつく。

(『何がしたい』『何ができる』かぁ)

先日、スーノやカノープスから言われた言葉が、彼女の中で今も木霊している。君主としての道を定めるにあたって、自分が何をしたいのか、自分に何が出来るのか、そういったことを見定める必要がある、ということはリズにも分かっていたが、その具体像がまだ見えてこない。

そんな彼女に対して、カエラが声をかける。

「どうした? 何か悩み事でもあるのか?」

「あー、うん。その……、周りのみんなが、どんどん覚醒しとるやろ? どうしてウチはまだなんかなぁって」

多国籍もしくは無国籍の集団である他の駐留軍とは異なり、第六投石船団の従騎士達の大半は正規のハマーン軍の一員であり、このカルタキア遠征自体が「次世代の君主の育成」という国策に基づいた派兵であるため、この地での任務を通じて一人前の君主となることへの指揮官からの期待が(おそらくは他の従騎士達よりも)強い。そのことがリズの焦りに影響を与えているのか否かは不明だが、指揮官にして育成係でもあるカエラは、そんな彼女に対して淡々と告げる。

「そもそも君主道とは、あくまでも自分の心の中で定めるものだ。周りと比べる必要も、真似をする必要もない。このカルタキアでの戦いを通じて、お前の従騎士としての実力は着実に上がっている。このまま自分の歩幅で、自分らしく、自分の道を歩み続けていけば、いずれそれがお前の君主道になる」

カエラのその言葉を聞いたリズは、何かに気付いたかのような表情を浮かべる。

「自分らしく……、ウチはウチのままでええんやろか?」

「いいも何も、お前はお前のままでしかいられない。私が私のままでしかいられないのと同じようにな」

カエラはそう告げて、リズの前を去っていく。リズは彼女の言葉を改めて噛み締めながら、自分の聖印を掲げる。これまで背伸びばかりしようとしていた彼女だが、ここで一旦、自分が立っている足元を見た上で、「自分が歩んできた道」を改めて思い返してみると、それは確かに彼女だけの一本の道であることに気付く。そして、その道はその先もまだ続いている、ということも。

「ウチは……、ウチらしく、リズ・ウェントスとしてこれからも生きる!」

彼女はそう宣言すると、その聖印は「アーチャー」としての彼女の資質を表す聖印へと変貌していく。それは、同じアーチャーであるカエラの聖印にも微妙に通じる形状でありながら、彼女とも、そして同僚のアーチャーであるグレイスなどとも異なる、彼女にしか生み出せない心の紋章であった。生まれ変わったその聖印を目に焼き付けながら、リズは改めて、これから先も《自分らしくある》という誓いを心に刻み込むのであった。

「僕は未熟だ。前回の任務でも、リズや他の仲間に迷惑をかけた。人の力を借りるのは必要なことだが、己の未熟さが他人を不安にさせるなんてあってはならない。仮にそんな者が王になれば、民には平穏なぞ到底訪れまい」

前回の任務において、彼は所持する二本の長剣のうち、あえて「太陽の剣」のみを用いた「一刀流」の型で臨んだ。それは、あの時の自分では、二振りの長剣に同時に聖印の力を込めることは出来ないという自覚があったからである。その結果、終盤戦において、同行していたリズを守ろうという咄嗟の判断から、偶然にも彼はセイバーの秘技の一つである《切り払いの印》を繰り出すことが出来た。

ただ、それはあくまでも彼の情念が生み出した一瞬の奇跡にすぎない。「二刀流のセイバー」を志すスーノは、その時の感覚を思い出しながら、今度は「太陽の剣」だけでなく、もう一振りの「月の剣」にも同時に聖印の力を纏わせようと試みていた。

「この剣は、今となってはもう僕のものだ。奴の持っていた剣も、地位も、期待も、責任も、奪った以上は全部抱えて、ちゃんと自分の足で立つ。……もう『君が心配だから』などと言わせるものか」

彼はこれまでの自分が積み重ねてきた所業を思い返しながら、《揺るがない存在になる》という決意と共に、双剣を振るい続ける。一瞬の奇跡ではなく、常に人々を守り続けるための力を得るために、まずは全てのセイバーの秘技の入口となる《疾風剣の印》の修得を目指しつつ、それと同時に、更にその先に二本の剣を同時に操る《双嵐剣の印》の修得をも視野に入れた訓練を続けていた。

今のスーノには、その双剣を用いて斬り伏せる相手のイメージが見えている訳ではない。だが、自身の背後に多くの「守るべき民」がいるというイメージを思い描くことで、彼の魂の鼓動は聖印の内側へと響き渡っていく。それはまさに、あの空賊船の中で、リズが背後にいることを意識することで奇跡を引き起こした時と同じ感覚であった。

そして次の瞬間、今までスーノの右手の指と「太陽の剣」の周囲にのみ現れていた聖印が、左手と「月の剣」にも覆いかぶさるように浮き上がってくる。「あの時」と同じ感覚を両手で実感したスーノが双剣を鮮やかな連撃の動作で振り払うと、その左右一対の聖印の輝きは美しい軌跡を描きながら激しい疾風の如き斬撃として具現化する。それはまさに、今のカルタキアにおいて、初めて従騎士の手によって繰り出された《疾風剣の印》であった。

「ようやく、これで出発点に立てたか……」

スーノはそう呟きつつも、そこで満足するには至らず、そのまま次の目標である《双嵐剣の印》の修得を目指して、鍛錬を続けるのであった。

******

同じ頃、訓練場の別の区画では、第六投石船団の

グレイス

が、複雑に交錯する想いを抱えながら、弓の訓練を続けていた。

彼には、幼少期から敬愛していた姉がいた。数年前の時点で、彼は既に旅先でその姉の訃報を聞かされていたが、先日、ヴァーミリオン騎士団の一員にして元魔法学生のハウメアから、改めて彼女の最期を聞かされたことで、グレイスの心は激しく揺さぶられていた(彼女達はエーラムにおいては同門の間柄だったらしい)。

もう二度と姉に会うことは出来ない、ということを改めて実感させられたグレイスは、ここでようやく自分の中で前々から引っかかっていた姉への感情の正体に気付く。

「もう一度会いたい」

それが、彼の中に長年くすぶり続けていた根源的な衝動であった。そして今も、たとえ叶わぬものだとしても、姉のことを思う度に、彼の心の中を占める姉の割合は日に日に広がっていく。

(どうしたものか……)

この想いを昇華する術が分からぬまま、弓の訓練に専念しようとしていた彼であったが、その心の内を反映するかのように、その動きは明らかに精彩を欠いていた。そんな中、何の気なしにふと左手を見た瞬間、この地で出会った一人の少女との間で交わした「指輪」が、彼の目に写る。その少女の名は、アシーナ。今の彼にとって、かけがえのない最愛の女性である。

(……そうか、今の自分を支えているのは、姉さんだけじゃないんだ)

カルタキアに至るまでの、そしてカルタキアに来てからの多くの出会いと縁もまた、自分の大きな心の支えとなっている。そのことに気付いた彼は、自分を導いてくれる縁に感謝しながら、改めて自らの在り方を考える。

もし、姉に会うことが出来たとしたら、否、誰に会うのだとしても、どのような自分を見せたいのか。様々な葛藤の末に、彼は君主としての新たな誓いに辿り着いた。

《誰の前だろうと誇れる自分でいる》

これが、今の彼が導き出した答えであった。そして、自分にそう言い聞かせながら、改めて聖印を掲げながら弓を構えると、その聖印に新たな光が宿り始める。強い決意を込めて放たれたその矢は、眩い輝きながら一直線の軌道を描きつつ的の中央を射抜き、跡形もなく消滅させる。これはまさに、アーチャーの聖印の持ち主だけが発動出来る《光弾の印》という妙技であった。

そして、この日を境に、彼は再び「グレイス・ノーリッジ」の名と共に生きていくことを決意するのであった。

******

聖印は、君主の魂の結晶体である。それ故に、その力を覚醒させるには、君主自身の中で、何らかの決意や志を「誓い」として確立させる必要がある。

ヴァーミリオン騎士団の

ハウメア・キュビワノ

の中では、君主として「次の段階」へと進む上での「誓い」はもう定まっていた。今まで通りの信念を貫く事を。皆を導き、その為に自分も進む事を。その道が、君主としての自分が歩むべき道として間違っていないという、自信と確信を抱いていた。

だが、高潔な志は、聖印の力を引き出す上での必要条件ではあっても、十分条件ではない。今の彼女は、自分にはまだ足りないものがあると考えていた。

「それで、教えを請いに来たのじゃな?」

カルタキアの領主の館で、ソフィアはハウメアにそう問いかけた。

「はい。ルーラーの聖印の使用に慣熟する事が、今の私には必要だと考えられますから」

いつもとは明らかに異なる口調で、ハウメアはそう答えた。ルーラーの本分は、他者を統御する力にある。これまで概ねマイペースに生きてきたハウメアは、その点に関して明らかに経験不足だという自覚があったのだろう。

そんな彼女に対して、ルーラーとして10年間この街を統治してきたソフィアは、微笑を浮かべながらも真剣な瞳で答える。

「ルーラーにも、様々なタイプがいる。戦術に長けた者もいれば、政略において真価を発揮する者もいる。瞬時の状況判断に秀でた者もいれば、長期的な深慮遠謀に定評のある者もいる。要は、それぞれの天分に応じた形で、その才を伸ばせば良い訳だが……」

ここでソフィアは一呼吸置いた上で、じっとハウメアを見つめる。

「……お主には、他の君主にはない、特殊な才がある」

「特殊な才?」

「混沌を理解し、統御する能力だ」

本来、それは君主ではなく、魔法師の本分である。異世界の理を理解するには柔軟な思考力と高度な理解力が必要であり、常人には極めて困難なことなのだが、彼女はかつて魔法学校への入学を認められた経験を持つことからも明らかなように、その点については確かに非凡な才能を有している。もしかしたら、桶狭間の魔境で妖狸をその魂の内側に受け入れることが出来たのも、その「魔法師としての素養」が影響しているのかもしれない。

「闇雲に混沌を浄化することだけが君主の仕事ではない。そのことを理解しているであろうお主には、その才を活かす絶好の訓練場がある。ついて来るが良い」

ソフィアはそう告げて、ハウメアを館の一角の資料室へと連れて行く。すると、そこでは幾人かの文官達と、そして最近になって設立された教育施設の教員としてアトラタンから招聘された人々が、先日の図書館での騒動の際に侵入者達が狙っていたと思しき『イースの本』の解析に取り組んでいた。

「『イースの本』は現時点で5冊確認されているが、そのいずれも異界の言語のまま投影されている。しかし、その中の1冊だけは、『原本』とは別に『翻訳本』が書庫の奥から発見された。そこで、今はその1冊の『翻訳本』と『原本』を照らし合わせること文字の対応表を作り、そこから残り4冊を翻訳するという作業を皆に命じておる」

「それは……、かなり大変な作業ですね」

「あぁ。だからこそ多くの人員を動員しておるのだが、携わる者が増えれば、翻訳時の表記揺れなどによる混乱も発生しやすくなる。お主には、そんな彼等の作業全体の統括を任せたい」

「なるほど……。その任、承りました」

似たような作業は、エーラムでも経験したことはある。この世界において「この世界の言語に翻訳されずに投影される書物」は稀であるが、それらは概して「強力な魔力」を秘めた代物である可能性が高い以上、いざという時にはそのような技術が必要となることもあるだろう。それは一般的には君主の仕事ではないが、このような形で文官達の作業の指揮を採るのもまた、君主に求められる才覚の一つであることは間違いない。

***

それから数日後、ハウメアは見事にその翻訳作業の統括の任務を果たした。そして、作業が進行していく過程において、やがて彼女の聖印が作業員達のミスの修正に寄与するようになる。この作業中に彼女が修得した《巻き戻しの印》が、何度も彼等の失敗を帳消しにすることで、時間と労力の消費を抑えることが出来たのである。彼女がこの力を修得することが出来たのは、改めて多くの作業員達と共に仕事を乗り切ることで、《みんなで、進む》という第三の誓いを、改めて自身の聖印の内側に浸透させることが出来たからであろう。

「うむ。よくぞ短期間でここまで成し遂げた。他の者達からも、お主の指示は的確で、働きやすかった、という声が上がっておったぞ」

「はい、おつかれさまでしたー……。ソフィアさま、またあしたー……」

さすがに、数日間に渡る作業は堪えたようで、かなり疲弊した様子でハウメアは領主の館から去っていく。疲れ目で空を見上げながら、いつの間にか「いつもの表情」に戻っていた彼女は、ふと呟いた。

「ふぃー……あれー? 今あーし、ソフィアさまになんて言ったっけー?」

彼女は、何故かソフィアと居ると気が抜けるような気がしたが、それは聖印の覚醒とは無関係なのであった。

カルタキアの書庫に現れた二体の魔物のうち、蝙蝠の魔物はカエラ達の手によって倒されたが、死神の魔物は(一度侵入を阻止したものの)行方知れずのままである。後者が狙っていたのは、書庫に秘蔵されていた1冊の異界魔書であり、明らかにそれと同系統と思しき本が、書庫の中に3冊、そこに「謎の銀髪の少女」がコルネリオに手渡される形で1冊、確認されている。

領主のソフィア直属の文官達と、先日設立した教育機関に講師として招かれた学者達、そしてルーラーとしての修行のために協力したハウメアの尽力により、その5冊の異界魔書の概要は解明された。どうやらその5冊はいずれも、投影元の世界における「イース」という王国の成立と崩壊に至るまでの過程を、(崩壊直前の時点で)当時のイースを支えていた「六人の神官」が書き記した歴史書であるらしい。

それらの書物によれば、かつてイースは、二人の女神と六人の神官によって統治され、「クレリア」と呼ばれる特殊な金属によって繁栄を極めていたが、そのクレリアによって作られた神殿が原因で「大破壊」と呼ばれる災害が発生し、六体の巨人に率いられた魔物の大軍によって王国は破壊され、女神も姿を消した、とされている。なお、六人の神官は各自が1冊ずつその歴史書を書き記したとされているが、ソフィアの手元にあるのはそのうちの5冊のみ。そして、どうやら残りの1冊が「最終章」に相当するらしい。

ソフィアは執務室にて、この5冊の書物を並べながら、思案を巡らせる。

(残り1冊の書物の内容を確認することに、どれだけの意味があるかは分からない。だが、この異界魔書そのものにも、明らかに特殊な魔力が込められている。おそらく、これらは「ただの本」ではない。これらの本そのものが、何かの「鍵」になっている可能性が高い)

これらの本のうち4冊がなぜ書庫にあったのか、そして残り1冊を届けに来た少女は何者で、何を目的していたのか、あまりにも分からないことが多すぎる。

(……とりあえず、「例の場所」に行ってみるか)

******

ソフィアは、5冊の「イースの本」と、幾人かの護衛の従騎士達を伴って、前回「蝙蝠の怪物(の結集体)」が現れた街の郊外の一角へと向かった。「銀髪の少女」が現れたのもこの地区であったことから、何らかの混沌の影響がこの地で発生しているのではないかと推測したのである。

ちなみに、この地区は以前のアビスエール騒動の際に「直売所」が設置されていた区域でもあり、もともと治安は良くない。一部の住民達の証言によると、(微妙に情報が錯綜しているため、確実な情報ではないが)10年前の混沌災害はこの区域が発生源だったとも言われており、現在でも人の寄り付くことの少ない、実質的に廃墟となっている建物が大半である。

ソフィアが慎重に周囲を警戒しながら探索していくと、やがて手に持っている5冊の「イースの本」が、何かに共鳴しているような反応を見せる。

「やはり、そうか……。ということは、おそらく、ここが……」

彼女はそう呟きつつ、その場に立ち止まり、聖印を掲げ、そして《魔境調律の印》を発動させる。これは魔境内によって生み出される変異律を分解し、打ち消す時に用いる秘術である。つまり、「五感を狂わせることで、『自分達が魔境の中にいる』ということにすら気付かせない変異律」がこの地に広がっている(自分達は既に魔境の中にいる)のではないか、というのがソフィアの仮説であった。

そして、その仮説の正しさはすぐに実証された。それまで廃屋群だった目の前の区画が消滅し、唐突に巨大な「塔」が出現したのである。より正確に言えば、彼女の聖印の力によって、それまで覆い隠されていた「異界から投影された塔」の姿が露わらになった瞬間であった。

「なるほど……。まさか、街の内側にこのような巨大な『魔境』が発生していたとはな……」

目の前に聳え立つ巨大な塔を見上げながら、ソフィアはそう呟きつつ、混乱する周囲の者達に対して、調査隊の編成の準備を進めるように命じるのであった。

☆合計達成値:132(132[加算分]+0[今回分])/120

→次回「魔境探索クエスト(AN)」発生確定、その達成値に6点加算

最終更新:2021年11月28日 13:58