『見習い君主の混沌戦線』第7回結果報告(前編)

カルタキア西部の山岳地帯に出現した「廃坑の魔境」を抜けた先には、アトラタンの田舎町を思わっせるような雰囲気の「異世界の村」が投影されていた。どこまで広がっているかも分からないその魔境の混沌核を探すべく、鋼球走破隊の

アルエット

を中心とする第三次調査隊が結成されることになる。

魔物との戦いが前提となっていたこれまでとは異なり、「アトラタン人と大差ない外見の異世界人の村」への潜入調査ということで、今回は目立たないように少数精鋭の編成が望ましいという事情から、アルエット以外の継続参加者は潮流戦線の

アイザック・ハーウッド

と

カリーノ・カリストラトヴァ

の二人に絞られ、そこに幽幻の血盟の

レオナルド

を加えた四人編成での調査となった。

(よく似た景色ね。故郷の方が、活き活きとした色に満ちているけれど)

丘の上から村を眺めながら、アルエットはそんな感慨を抱きつつ、まずは廃坑内で目撃されたダークエルフ「ピロテース」に関する情報を得るため、村へと向かうことにした。アルエット自身は彼女と遭遇してはいないが、トレニア達の証言によれば、彼女は何度かアトラタン世界に投影されたことがある様子であり、彼女のことを探していた黒騎士(アシュラム?)も「アトラタン」という単語を発していたことから、自分達の今の状況をある程度理解しているように思える。

その上で、彼等は「自分達の邪魔はするな」と言っていた。邪魔さえしないならば危害は加えないとも言っていたが、ひとまず彼等の目的が分からないことには、彼等を放置しておいて良いかどうかも分からない以上、まずは彼等の動向について確認する必要があるだろう。

その傍らでは、レオナルドが遠眼鏡を用いて村の様子を確認しながら、まずは村とその周辺の地形図を作成していた。ここまでの魔境探索が難航している(第三次調査隊まで派遣されたのは、今回が初めて)ということもあり、今後の魔境浄化を見越した上で、後々に役立つかもしれない情報は可能な限り集めておこうと考えたようである。

「村の構造や建築様式もアトラタン世界と大差ないようですね」

故郷のことを思い出しながら、レオナルドがそう呟く。実際、何も知らずにうっかり紛れ込んだら、異世界だとは気付けなさそうなくらい、雰囲気は似ている。

一方、護衛として彼等に同行することになったアイザックとカリーノは、村全体の防備を遠方から確認していた。

「特に検問などは無いようですね。防壁が設置されている訳でもないですし、容易に村に入ることは出来そうです。村全体が小さな柵で覆われてはいますが、あれはおそらく、対人用ではなく、ゴブリンなどの小型の魔物を足止めするためのものでしょう」

アイザックが弓使いならではの幅広い視野を生かしてそう呟くと、金属鎧と大剣で身を固めたカリーノは淡々と状況を分析する。

「ということは、ここはおそらく、国境戦場上の村ではないのだろうな。重装備の者が警戒されそうなら、私は村の外で待機でも構わないが」

それに対しては、遠眼鏡を使っているレオナルドが答える。

「ここから見る限り、少なくとも、カリーノさんと同程度の装備の人も何人かいるようです」

「それは、この街の兵士だろう? 重武装の余所者が入ってくるのとは意味が違うと思うが」

「いえ、確証は持てませんが、彼等の立ち振舞いからして、この村の人々ではないように思えます。おそらく、それなりに魔物などの被害が発生するが故に、定期的に無頼の傭兵などを雇っているのではないでしょうか」

そんな会話を交わしつつ、彼等は周囲を警戒しながら、小高い丘を下って目の前の村へと向かって歩き始めた。

******

村に入った彼等は「別の大陸から渡ってきた冒険者」を装って、村人達から様々な話を聞き出すことに成功する(実際、「別の大陸」ではあるので、それも嘘ではない)。どうやら、ロードス島では武装した若者達が「冒険者」と称して各地を転々とする風習が定着しているようで、想像以上に彼等はあっさりと受け入れられた。

(あの後、人の手の入らなくなったあの村はこうなっているのかしら)

アルエットが内心でそんな思いを述懐しながら、村人達から話を聞いてみたところ、この村はロードス島北東部を占めるアラニア王国の中部に位置するザクソンという村らしい。もともとは人口120人程度の小さな村だったが、数年前に起きた戦争で発生した難民を受け入れることになり、現在は森を開拓して拡張を続けている過程であるという。

「ある意味、今のカルタキアと似た状況なのかもしれませんね」

レオナルドはそう呟きながら、村の特徴や構造をメモ書きしていく。アイザックとカリーノは不意打ちを警戒して周囲に気を配るが、今のところ、彼等に対して敵対的な姿勢を見せる者の気配は感じられない。しいて言うなら、女性にしてはかなり長身のカリーノの存在感に対して、好奇とも畏怖とも取れそうな表情を見せる村人達がいる、という程度である。

そんな彼等の様子を目の当たりにしながら、アルエットは「自分達と大差ない彼等」のことを、混沌核の浄化によって消し去ることに対しての逡巡が生まれ始める。少なくとも彼等は、自分達に対して敵意を持っているようには思えない。彼等は自分が投影体であることも知らないまま、この地で平穏に暮らしている。自分が調査を進めて、この地を浄化(消滅)へと導くことに対して、アルエットの心の中で「揺らぎ」が広がり始めるが、それでも、ひとまずは今は任務のことに専念するという意志を固めた上で、ダークエルフの目撃情報について聞いて回る。

すると、村の中にいた「冒険者」の一人が、興味深い情報を彼女達に伝えた。

「ダークエルフかどうか、確証は持てないけど、夜中にそれらしい体型の女が北に向かっていくのを見た。他にも何人かの同行者はいたが、深めのフードとマントで顔を隠していたから、何者かは分からない。ただ、少なくともその一人は、歩く時の音からして、マントの下に金属鎧を着ているようだった」

おそらく、その金属鎧の人物は、黒騎士アシュラムだろう。カルタキアに残された文献によれば、彼等はロードス島の南東に存在する「マーモ帝国」の一員であり、アラニアとの関係は年代によって異なるようだが、身分を隠してアラニア内を通行しているということは、おそらく、この段階では(少なくとも)表立った友好関係ではないのだろう。逆に言えば、その正体を隠してでもアラニアに潜入する理由が、彼等の中にはあるらしい。

「この街道の北には、何があるのですか?」

書きかけの地図を片手にレオナルドがそう問いかけると、その冒険者は当初は「そんなことも知らないのか?」と言いたげな表情を浮かべるが、大陸からの渡来人であるという旨を告げると、納得した様子で説明を始める。

「このザクソンから北に2日ほど歩いた先には、ターバという名の村がある。そこがこのロードス島の最北端。まぁ、最果ての地だな。ただ、そこには大地母神マーファの大神殿がある。だから、昔から多くの巡礼者が足を運ぶ場所ではあるんだが……、少なくとも、ダークエルフがその地に向かうというのは、ちょっとキナ臭い話だよな」

このフォーセリアにおいて、一般的なエルフ族には神を信仰する風習がない。ダークエルフの場合は例外的に「暗黒神ファラリス」に帰依しているとも言われているが、ファラリスとマーファは相反する陣営の神である。ダークエルフがマーファ神殿に向かうとしたら、それは何らかの「よからぬ思惑」があると解釈するのが自然だろう。

「その大神殿以外には、特に何もないの?」

アルエットがそう問いかけると、冒険者は少し考えた上で、訥々と答え始める。

「『人間の領域』に関して言えば、他に特筆すべきことはない。ただ、この先の山岳地帯の一角にある洞窟の先には、ドワーフの連中が築いた『鉄の王国』っていう集落みたいなのがあるらしし。まぁ、俺は行ったことがないから、よく分からないけどな」

ドワーフとは、エルフと並び称される有力な妖精族である。ただ、エルフとは犬猿の仲と言われており、ましてやダークエルフは不倶戴天の敵である。そう考えると、たとえピロテース達の目的地がその鉄の王国であったとしても、キナ臭い話であることには変わりないだろう。

「あとはまぁ、氷の魔狼フェンリルとか、大地の精霊王ベヒモスとか、氷竜ブラムドとか、そういった『完全に人智を超えた次元の連中』がうようよしていると言われている。この辺り一帯は、冬になると雪が積もりやすいから『白竜山脈』なんて呼ばれたりもしてるけど、その原因は、フェンリルやブラムドにあるとも言われている。まぁ、よほどの命知らずか世間知らずでもない限り、そんな神話級の怪物達に関わろうとは思わないだろうよ」

冒険者の青年はそう語った上で、彼等の元から去っていく。彼の話を聞いただけでは、まだピロテース達の目的を絞るには情報不足だが、アイザックは「あること」を思い出す。

「そういえば、あの機械獣達の魔境の混沌核の持ち主も『竜』のような姿でしたね」

未来都市の魔境で彼が戦った雷神「シュガール」は、確かに竜のような形状の機械獣であった。アルエットもまたその戦いの時には参加していたので、はっきりと覚えている。あの時は、主戦力となる筈のタウロスが思わぬ伏兵の存在によって途中で離脱し、従騎士達主体の戦いを余儀なくされたが、それでもどうにか勝利を治めることが出来た。無論、竜と言っても世界ごとに千差万別ではあろうが、あのシュガールと同等もしくはそれ以上に強大な力を持つ竜なのであれば、魔境全体の混沌核を内包している可能性は十分に考慮すべきだろう。

「……どちらにしても、まずは北に向かってみるしかないわね」

アルエットは皆にそう告げると、三人は黙って頷く。今回は長期探索になることも最初から視野に入れているため、片道2日程度の距離なら余裕で往復出来る程度の保存食は持参している。問題は、当初の想定以上に強大な敵が待ち受けている可能性だが、他の三人が警戒心を強めていく一方で、カリーノは静かに高揚した表情を浮かべつつ、かすかに武者震いを始めていた。

******

冒険者から聞いた情報の通り、彼等が(野宿を挟んで)2日かけて街道を北上した結果、彼等は無事にターバの村へと辿り着く(その間もレオナルドは着実に地図を描き続けていた)。

ターバはザクソンと比べるとやや小規模で、街の各地に小さな神殿が設置されており、その意味ではアトラタンにおける「聖印教会の影響力の強い地域」に似た雰囲気を漂わせているが、そんな中、「小柄ながらも筋肉質な体型で髭をはやした男達」の姿が目立つ。よく見ると、耳も少し尖っており、明らかに「普通の人間」ではない。

「あれが、ドワーフか……。上背はないが、重心が低く、打たれ強そうな体型だ。戦場で相対したら、厄介な存在かもしれない」

戦士の本能として、カリーノがそんな彼等の体躯を値踏みするような目で眺めている一方で、アイザックは別のところに興味を示す。

「仲睦まじく連れ添っている若い男女が多いようですね」

なぜ彼がそこに興味を抱いたのか、またいつもの「コイン(もしくは他の何か)の示唆」によるものなのかは不明だが、彼のそんな疑問に対しては、事前にこの世界についての情報を調べていたアルエットが答えた。

「この世界では、大地母神の神殿で結婚式を挙げる風習があるらしいわ。多分、そのためにこの地へと巡礼に訪れた人が多いんじゃないかしら」

ちなみに、アトラタンにおいても、聖印教会の信者達は、教会で結婚式を挙げるのが一般的である。それ以外にも、それぞれの地域で祀られている土地神的な存在(その大半は異界からの投影体)の前で夫婦の愛を誓う、といった風習がある地域も少なくはないが、そういった宗教施設とは別次元での「人前式」を執り行う地域も多い。

「なるほど、こういった形での『村おこし』もあるのですね」

カルタキアの政務を取り仕切るレオナルドが感心したような表情を浮かべる(その表情の下で、彼が何を考えていたのかは不明である)。

そんな彼等に対して、村人達が語りかけてきた。

「アンタ達も、大神殿への巡礼者かい?」

村人の視点から見ると「男女二人ずつ」という組み合わせから何かを想定していたのかもしれないが、そんな憶測をあっさりとアルエットが切り捨てる。

「いえ、人探しをしているのです。この地で『素顔をフードで隠した、怪しげな風貌の者達』を見ませんでしたか?」

さすがに大地母神の信仰が厚い村で「ダークエルフ」という直接的な表現を使うのは好ましくないと判断した彼女は、ザクソンで冒険者から聞いた情報に基づいてそう問いかける。

「んー、俺は見てないけど、まぁ、怪しげな連中が来てたとしても、最高司祭であらせられるニース様のお膝元であるこの地で悪さは出来ないだろうよ。なにせ、ニース様はあの氷竜をも手懐けてしまうお方だからな」

「ほう? 竜を、手懐ける?」

「あぁ。俺も詳しいことは知らないが、ニース様はかつてこのロードス島をお救いになった六英雄の一人であり、この白竜山脈を支配する氷竜ブラムドとも盟友関係にあると言われている程のお方だ。あの方がいる限り、この地が危険に晒されることなど、ありえぬよ」

どうやら、件の氷竜ブラムドは、少なくとも今のこの地の人々にとっては、危険な存在ではないらしい。そして、こうなると「魔境の混沌核」の候補がもう一人増えることになる。

(竜をも手懐け、人々から慕われる最高司祭……、もし、その人物がこの魔境の混沌核だったら、私は……)

アルエットの中で再び様々な葛藤が湧き上がる中、ひとまず彼等はザクソンの時と同様に、「大陸からの冒険者」と名乗った上で、他の村人達からも情報収集を続けていく。

すると、やがて彼等は一人のドワーフの証言へと辿り着いた。

「何日か前に、白竜山脈を徘徊する『素顔を隠した集団』を見たぞ。どこを目指していたのかは分からぬが、奴等がいたのは『氷竜』の住処の近くじゃった」

どうやら、今のアルエット達が向かうべき場所は定まったようである。

******

ドワーフから聞いた話を元に、ターバの西に広がる白竜山脈の中でも氷竜ブラムドが住むと言われている区域へと四人は向かう。もともとターバはロードス島の中でも寒冷地域に属する気候であり、カルタキアに比べるとかなり寒いが、白竜山脈の奥地となると、より一層気温は下がる。彼等は防寒具を身にまといながら、慎重に山道を登っていく。

しかし、ドワーフが言っていた「氷竜の住処」と呼ばれる場所までの道程はかなり長い。彼等が出発したのはまだ陽が高い時間帯であったが、慣れない山道ということもあって、一日で到達するのは不可能と判断した上で、陽が落ちた頃に、彼等は野営の準備を始める。

「とりあえず、焚き火が出来るように、枯れ枝を集めましょう。少しでも暖を取らないと……」

レオナルドがそう言ったところで、おもむろにアイザックが、夜の虚空に向かって弓を構えた。

「どうしました、アイザックさ……」

レオナルドがそう言いかけた時には、アイザックは既に矢を放っていた。他の者達の目には、その軌道の先にはただの暗闇しか見えない。だが、アイザックはそれが「ただの暗闇」ではないことを瞬時に見抜いていたのである。アイザックの放った矢は、その暗闇の中で不自然に姿を消し、そして「何か」に当たったような音だけが聞こえる。この瞬間、カリーノがすぐに状況に気付いた。

「シェイドか!」

前回の洞窟の戦いにおいて、カリーノはゴブリン・シャーマンによって召喚された闇の精霊シェイドを斬り伏せている。その時と同じ存在が近付いていることを察知した彼女は、前回の状況を思い出しながら、アイザックの矢が「的中」した音が聞こえた場所へと向かって飛び上がり、その長い両腕で大剣を振り下ろす。その直前、彼女の視界は真っ暗闇の状態へと陥るが、その直後に彼女はその大剣を握っていた手から「前回同様の手応え」を感じ取り、次の瞬間、再び視界を取り戻す。どうやら今回も(既にアイザックの弓で深手を負っていたこともあり)一振りでシェイドに止めを刺すことに成功したようである。

四人がシェイドの飛んで来た方向に向けて警戒心を強めると、やがて一人の女性が姿を現す。彼等の中で彼女の姿をみたことがある者は誰もいない。だが、その細身の褐色肌と尖った耳、そして軽装鎧にレイピアという姿から、彼女が「トレニア達が出会ったダークエルフ」であろうことはすぐに予想がついた。そしておそらく、今のシェイドを召喚していたのも彼女なのだろう(ダークエルフの中にも精霊魔法を使える者がいるということは、アルエットが前回の時点で調査済みである)。

(いた、か。さて、死なない程度に探るとしよう)

アルエットは内心でそう呟く。事前に仕入れた情報、および彼女と実際に戦った従騎士達の話を聞く限り、この戦力で戦って勝てる相手とは到底思えない以上、ここで積極的に彼女と関わるべきかどうかは、彼女としても判断に迷う。それに加えて、この「異世界」を消滅させてしまうことへの迷いが発生していたこともあり、精神的には様々な葛藤がある。そんな彼女達に対して、ダークエルフの方から先に語りかけた。

「お前達、何者だ? ここで何をしている?」

端的にそう問いかけられたアルエットは、意を決して答える。

「私達はアトラタンの民よ。あなたは、この世界の英雄・黒騎士アシュラム卿の側近、ピロテースで間違いない?」

これに対して、ダークエルフの女性は納得したような顔を浮かべる。

「なるほど……、閣下が遭遇したと言っていたのは、お前達か。いかにも、私はピロテース。そのことを知った上で、お前達はなぜここにいる?」

「あなた達の目的を知るため。あなた達はこの地で、何を成そうとしている?」

その問いに対して、ピロテースはレイピアを構えつつ答える。

「閣下からの忠告を聞いていなかったのか? これは『こちら側の世界』の問題だ。異世界人達が関わるべきことではない」

「当初はそうだったかもしれない。でも、この世界に投影された時点で、あなた達の問題は『こちら側』の問題でもある」

アルエットのその発言に対して、ピロテースは首をかしげる。

「投影……? お前は何を言っている?」

どうやら彼女は「投影」という原理までは理解出来ていないまま、単純に「自分達の世界」と「異世界」が廃坑を通じて繋がった状態になっている、と考えているらしい。おそらく、自分が先日の時点で廃坑内に投影されたのも、瞬間移動の魔法か何かの類いだと勘違いしているのだろう。過去に何度かアトラタンに出現したことがあるような口ぶりではあったが、それでも、この世界におけるそれなりの知識人と遭遇でもしない限りは、その現象が理解出来ないのも無理からぬ話ではある。

(さて、そうなると、彼女達は本当に「投影前から目指していた目的」の達成のためだけに動いているだけ、という可能性が高い。だとすれば、彼女達とこれ以上接することが、この調査任務において必要かどうかも怪しい……)

アルエットが判断に迷っているところで、レオナルドが横から口は挟んだ。

「あなた達が探しているのは、氷竜ブラムドですか?」

「……そこまで察しているということは、さては貴様達も、宝具を狙っているのか?」

「宝具」という言葉にレオナルドは聞き覚えはない。ある程度事前に情報を調べていたアルエットも、そこまで詳しい情報を仕入れていた訳ではない以上、確信は持てない。だが、この状況から察するに、おそらく彼女達は「氷竜が持っている宝具」とやらを何らかの方法で手に入れるために来た、という可能性が高そうである。

そして、こうなるとまた新たな可能性が発生する。竜が守る程の宝具なのであれば、その宝具こそが「魔境の混沌核」なのかもしれない。もしそうならば、彼女達と最終的に対立する可能性も発生する。

「少なくとも、宝具を横取りするつもりはないわ。あなた達の世界の宝具は、私達にとって別に価値のあるものではないし。ただ、あなた達の目的が何なのか、気になっただけよ」

現状においては、そう言うしかない。彼女達が「投影」という概念を理解していない以上、迂闊に余計なことは言わない方が賢明だろう。

そして、ここで少し離れたところから、男性の声が聞こえてきた。

「ピロテース! そこに誰かいるのか!?」

レオナオルド以外の三人には、その声の主が先日洞窟で遭遇した「黒騎士」であることが分かる。そしてピロテースは、その声を聞いた上で、改めて四人に対して言い放った。

「もう一度だけ、忠告する。我等の邪魔はするな。次は無いぞ」

彼女はそう告げて、黒騎士の声がした方へ向かって去っていった。その後姿を見ながら、これまでずっと黙っていたアイザックが、ふと呟く。

「妙ですね……。あのドワーフ達が言うには、彼女達は私達よりも数日早くこの地に足を踏み入れていた筈。しかし、彼女のこの発言から察するに、まだ彼女はその氷竜のいる場所に辿り着けないまま、我々に追いつかれる程度の場所で足踏みをしている様子……」

そう言われたところで、レオナルドが地図を確認する。

「こちらの目算が間違っていなければ、明日中にはこの地図に記された場所に到着出来そうなのですが……、もしかしたら、無限回廊のような何かが発生している可能性もありますね」

実際、レオナルドは桶狭間の魔境でそういった現象を目の当たりにしている。また、小牙竜鬼の森でも似たような変異律が発生していたという報告もあった。最悪の場合、レオナルド達自身も既に、その無限回廊の中に入り込んでいる可能性もある。

「仮にそうだとしても、とにかく今は進むしかない。そうだろう?」

カリーノが皆に対してそう告げると、三人とも同意した上で、ひとまずこの晩は、予定通りに野営をおこなうことにした。

******

翌日。彼等はドワーフから聞いた話の通りに(レオナルドが地図を作成・確認しながら)歩を進めていくと、徐々に「強大な混沌の気配」を実感するようになる。

「この先から、何か感じますね……」

レオナルドはそう呟きつつ、遠眼鏡でその進行方向を確認すると、そこには巨大な氷をまとった「竜」の姿があった。

「おそらく、間違いないでしょう。あれが氷竜ブラムドのようです」

その声に応じて、他の者達も遠眼鏡でその姿を確認する。アルエットとアイザックにとっては、その形状は機械獣のシュガールにどこか通じるようにも見えたが、そこから感じ取れる混沌核の強さは、明らかにシャガールよりも上であった。この氷竜こそがこの魔境の混沌核であろうということを、全員が確信する。

「これは、ジーベン様達に本気を出してもらわなければ、勝てそうにない相手ですね」

アイザックがそう呟くと、アルエットも頷きつつ同意する。

「少なくとも、今の私達がこれ以上近付くのは危険ね。私達の役目はここまで。食料の問題もあるし、ここで撤退にしましょう」

彼女のその方針に対して、カリーノはやや残念そうではあったが、確かに戦略的にはそれが正しいことは彼女も理解出来るため、特に異を唱えることはしなかった。そして、レオナルドが改めて地図を元に帰還しようとするのだが、その途上、彼等の行路から少し離れた場所から、再び「聞き覚えのある声」が聞こえてくる。

「一体、どうなっている!? ここは帰らずの森か!?」

「いえ、この地はむしろドワーフの領域です。エルフの力が及んでいる筈はありません」

「ならば、ドワーフによる呪いなのか?」

「奴等にそんな力がある筈もありませぬ。可能性があるとすれば、古代王国の時代に作られた何らかの結界ではないかと」

「宝具を守っているのは、竜だけではない、ということか……。だが、私は諦めんぞ!」

その声は、間違いなく黒騎士とピロテースの声である。レオナルドはその声のする方向に向けて遠眼鏡を向けると、確かに彼等の姿が映る。その上で、しばらくそのまま彼等の動向を観察した結果、あることに気がついた。

「どうやら彼等は、幻覚を見せられているようです。無限回廊のような空間そのものを歪ませる力ではなく、純粋に方向感覚を狂わせる特殊な『変異律』が発生しているのではないかと」

ここでレオナルドは、あえて「変異律」という言葉を用いた。それはすなわち、もともとロードス島に存在していた魔法などではなく、アトラタンに魔境として投影された際に発生した現象である可能性が高いと考えたからである。その根拠は、自分達の方向感覚が一切狂わされていないからである。

「カルタキアに出現する魔境には、聖印を持った者には聞かない変異律が生み出されることがあります。おそらくは、今回もその一種なのではないかと」

レオナルドがそう語ったところで、アイザックが一つの可能性について、彼に問いかける。

「彼等の方向感覚が狂っているだけということは、たとえば私達が彼等と合流した上で先導すれば、氷竜のところまで彼等を導くことも可能、ということですか?」

「そうですね。おそらく可能でしょう。もっとも、彼等が私達の言うことを信用すれば、ですが……」

昨晩のピロテースの発言と今の彼等の会話から察するに、彼等は氷竜ブラムドから「宝具」を奪おうとしているように聞こえる。ブラムドの混沌核を浄化するためには、彼等を誘導して潰し合わせるという戦略も、確かに有用かもしれない。だが、色々な意味での不確定要素が多い以上、それが正しい選択肢なのかどうかは分からない。

「どちらにしても、それは魔境浄化部隊が考えるべきことよ。今の私達の仕事じゃないわ」

アルエットは皆にそう告げた上で、そのまま予定通りに白竜山脈から下山する。そして、再び街道を通ってザクソン経由で廃坑へと戻り、カルタキアへの帰還を果たすのであった。

******

帰還後のアルエットは、報告書をまとめた上で、もう一度カルタキアの書庫に残された文献を調べて、「竜」と「宝具」について確認する。はっきりとした情報までは分からなかったが、ロードス島には「五色の魔竜」が存在し、それらが一つずつ「古代の太守の秘宝」を守っているらしい。そして、黒騎士アシュラムはそのうちの一つである「支配の王笏」を求めて、各地の魔竜に戦いを挑んだという記録もある(ただし、その顛末までは記されていなかった)。

一方、ターバの大神殿の最高司祭ニースについては、明確に黒騎士アシュラムとは対立する関係にあるという。その意味では、氷竜ブラムドと戦う場合、アシュラムやピロテースを味方に出来る可能性があるのと同時に、ニースが盟友を助けるために敵に回る可能性もある、ということになる。いずれにせよ、第一次調査隊から唯一最後まで参加し続けたアルエットとしては、十分すぎる程の情報を確保することが出来たと言えよう。

(さて、これで浄化を目指せる。もっとも、私にできることは……)

アルエットはそう呟きつつ、彼女自身にとっての「次の段階」へと進むための心積もりを固めようとしていた。

☆合計達成値163(96[加算分]+67[今回分])/140

→次回「魔境浄化クエスト(BI)」発生確定、その達成値に11点加算

「なるほど……。一般的な地球では、『昭和』は64年までしかないのか」

金剛不壊の

ペドロ・メサ

は、前回キリアンが入手した情報について、カルタキアの書庫でその詳細を確認していた。キリアンの証言によれば、彼が遭遇した投影体の少女、「二代目・臥龍先生」こと

諸葛宮冥は、自身の出身世界を「昭和70年の地球」と言っていたらしい。

地球の島国である「日本」の暦には「年号」という概念があり、君主の交替や災害の派生など、様々な出来事を契機に、それまでの暦を捨てて新たな暦へと切り替わる仕組みになっている。「昭和」の年号が用いられていた時代においては、原則として一人の君主の在位期間は年号を変えないという慣習が定着しており、その治世は64年(厳密に言えば、元年と64年は一週間程度しかないので、実質62年)で終わっているのだが、どうやら冥のいた世界においては、それが70年にも及んでいるらしい。

「一人の君主が70年も君臨し続けるということは、よほど医学が発達して寿命が長いのか、それとも、彼女の世界では年号転換の基準が違うのか……」

ちなみに、黄巾賊の少女・鄧茂が言うには、彼女達の世界では「祖龍」という年号が使われており、彼女達にとっての「現在」は「祖龍38年」であるという。これは日本だけでなく、彼女達の住む時代においては地球全体を支配する「秦帝国」全土で用いられている年号であり、日本が秦帝国の支配下に入った時点で、日本独自の年号は廃止されたらしい。なお、祖龍以前に用いられていた年号について、携帯端末を用いて(現在は地下帝国に戻っている)鄧茂に確認してみたところ、「学校で習った気がするけど、忘れた」とのことだったので、現状において「昭和70年の地球」と「祖龍38年の地球」が同じ時間軸の存在なのかは不明である。

その上で、水行発電所の職員が語っていた「徐福」という人物についても調べてみたところ、どうやらそれは「古代の秦帝国」において最初の皇帝に仕えていた魔法師のような存在であり、彼の名前は様々な世界線の地球の記録に残されている。鄧茂が言うには、秦帝国が彼女達の時代に復活したのも徐福の力によるものであり、古代の武将の魂を復活させる技術を生み出したのも徐福らしい。その意味では、今も昔も秦帝国の中核を成す存在であることは間違いない。

一方、「臥龍先生」という人物については、今ひとつはっきりと特定は出来なかったが、それらしき存在の目星は付いた。鄧茂(およびその上官の程遠志)の前世における宿敵「劉備(もしくは劉玄徳)」の軍師を務めていた「諸葛亮(もしくは諸葛孔明)」という人物が、臥龍(もしくは伏龍)と呼ばれていたらしい。この人物の名は徐福以上に多くの地球の文献で言及されており、鄧茂の話によれば、現在の秦帝国の建国初期の段階においてはその諸葛亮の魂を持つ武将が中心的な役割を果たしていたが、最近になって忽然と姿を消したらしい。

「もし、栃木の『臥龍学校』を作った『初代の臥龍先生』がこの人物なのだとしたら、この魔境の中核となりうる強大な力を持つ何かが眠っている可能性は十分にありうる……」

ペドロはそう判断した上で、その諸葛亮(諸葛孔明)に関して詳しく記された『三国志演義』という書物を手に、前回鄧茂が案内してくれた道を辿って地下帝国へと向かい、そして(鄧茂から借りた地図を頼りに)単身で「臥龍学校」へと乗り込むことにした。

******

前回同様、黄巾賊の正装を身にまとい、栃木に降り立ったペドロは、五行エンジンで稼働する「電車」という公共交通機関を用いて、魔境内の南西端に位置する臥龍学校へと向かう。最寄り駅から更に南西へと向かう山道に入った時点で、彼はあえて黄色の頭巾を外し、ごく一般的な「地球人の旅人」のような姿となった上で、そのまま歩を進めていくと、やがて彼の目の前に、明らかに人工的に作られた水堀が現れる。その中を泳ぐ鯉達の色鮮やかな姿にペドロが興味を引かれている中、堀の向こう側から、警戒した様子の若者達が、弓を持って現れた。

「何者だ!?」

見たところ、自分と同世代か、それより少し若いくらいの年頃に見える。おそらくは「臥龍学校」の生徒なのだろうと判断した上で、ペドロは正直に応える。

「俺はペドロ・メサ。盟友のキリアン・ノイモンドに代わって、諸葛宮冥という人物に会いに来た。出来れば、彼女と話をさせてもらえないか?」

すると、彼等はキリアンの名に反応した上で、ペドロに「堀の反対側」へと回るように指示する。どうやらこの堀は「学校」を取り囲むように掘られているようで、反対側にある「橋」を通らなければ中には入れないらしい。

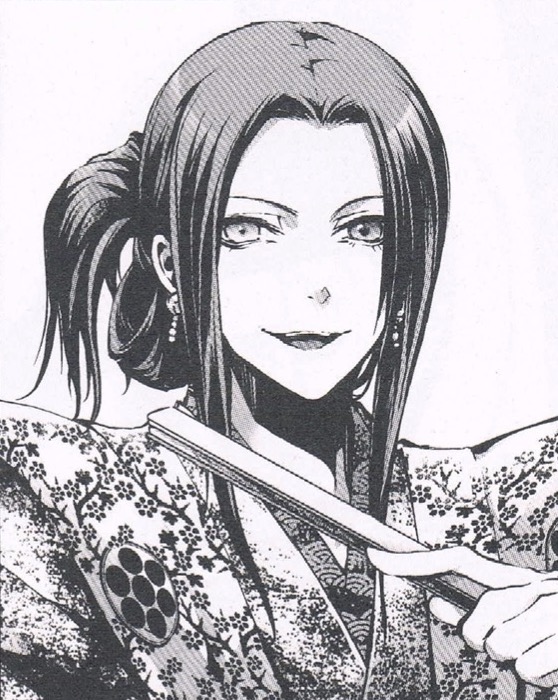

(なるほど、敵の侵入を防ぐための堀か。さすがは反体制勢力の拠点だけのことはある)

内心でそう呟きながら橋のある場所へと到達すると、その橋の先には木製の門が設置されており、その入口には「入徳」という文字が刻まれている。そして、彼の到着と同時にその門が開かれ、中からキリアンから聞いていた諸葛宮冥の特徴と合致する少女(下図)が姿を現すと、彼女は橋の向こう側に立つペドロに対して問いかけた。

|

+

|

諸葛宮冥 |

(出典:『番長学園!! 大吟醸』p.98)

|

「お前が、キリアンの代役かい?」

「あぁ。ペドロ・マルティネス。まだ見習いだが、一応、この世界の君主だ」

ペドロがそう言って聖印を掲げる。キリアンの報告によれば、彼女は過去に何度かこの世界に投影されたことがあり、「聖印」や「混沌」の原理をある程度理解しているという話であったが、実際に彼女はその聖印を見て、納得したような笑みを浮かべる。

「ようこそ、臥龍学校へ。アタシは諸葛宮冥。ここでは『臥龍先生』なんて呼ばれているんだが、まぁ、好きな方で呼んでくれればいいさ」

彼女はそう告げて、ペドロを学校の堀の内側へと招き入れ、そのまま敷地内を案内する。倉庫や宿舎と思しきいくつかの木造建築の周囲には、美しく整備された庭園が設置され、その一方で大根や芋などを栽培していると思しき畑なども目に入る。どうやら、この敷地内で自給自足出来るような環境が整えられているらしい。

冥の案内を聞きながらペドロは周囲に気を張り巡らせて、魔境の混沌核となりうるような存在を探ろうとするが、少なくともここまで見てきた限りにおいて、そこまで強大な混沌の気配は感じられない。そんな彼に対して冥は意味深な視線を向けながら、目の前に見えてきた茅葺屋根の建物を指差しながら声をかける。

「あれがこの学校の本校舎なんだが……、混沌核の気配は感じるかい?」

いきなり核心を突くような質問が彼女の側から出てきたことにペドロは驚き、彼女の真意がどこにあるのか判断に迷いつつも、ひとまずは素直に答える。

「いや……、他の建物と変わらない」

「そうかい。じゃあ、ついでにもう一つ、確認させてもらおうかねぇ」

彼女はそう言って、ペドロを本校舎の反対側へと案内すると、そこにはやや厳かな雰囲気が漂う建物があった。

「ここは『孔子廟』って言ってねぇ。まぁ、端的に言えば、昔の偉人を祀っている建物なんだが……、ここからは、何か感じるかい?」

「孔子廟」という建物の存在については、ペドロも鄧茂から聞かされていた。ソフィアの憶測では、それこそが「魔境全体の混沌核」の疑惑となる対象の一つであったのだが、少なくとも建物の外から見た限りにおいては、はっきりと分かる程の強大な力は感じられない。ただ、それでも他の建物とは異なる「何か」を内包しているような違和感は感じられた。

「中を見せてもらっても、いいかな?」

「あぁ、構わない。そのために来たんだろうしねぇ」

彼女がそう言ってペドロを内側へ導くと、そこには人型の木像が設置されている。おそらくはこの人物が「孔子」なのだろう。

「この木像は、かつての『古代の秦帝国』と対立した人々が信奉していた学者とも聖人とも言われている人らしくてねぇ。だからこそ、『現代の秦帝国』と戦うこの学校の生徒達にとっても精神的支柱らしいんだが……、どうだい? 何か感じるかい?」

そう問われたペドロは、改めて木像を凝視する。

「確かに、ある程度強い混沌の力は感じる。だが……」

彼はそこまで言いかけたところで、冥に視線を向ける。

「……混沌核の大きさ自体は、多分、『君』と大差ない」

「なるほどねぇ。つまり、この世界にとっての『危険度』は、せいぜいアタシと同程度、ってことか」

ニヤリと笑いながらそう答える冥に対して、ペドロは更に問いかける。

「君の目的は、何なんだ? 君は本来は『この魔境の住人』ではなく、この学校の生徒達とも関係はないのだろう?」

「あぁ、関係ないねぇ。だから正直、この魔境を浄化しようがしまいが、どうでもいいと言えばどうでもいい。ただ、なんとなく気に食わないのさ。本来はジューダスが支配している筈のこの栃木で、訳の分からない連中がデカい顔をしてるのが」

「ジューダス」という人物についてもキリアンの報告書には記されていたが、地球の様々な文献にその名を持つ人物は登場するものの、文献ごとに立場が内容が全く異なるため、特定は出来なかった。ただ、冥の語り口からして、おそらく彼女にとって「特別な存在」なのだろう。

「どうせこの世界におけるアタシ達は、いつ消えるかも分からない一時の幻のような存在。それなら、消える前に『気に入らない奴を権力の座から引きずり下ろす』という国盗り遊戯を楽しむのもまた一興、と思ったのさ」

どうやら、彼女はあくまでも「遊戯」と割り切ってこの地の争いに加わっているだけらしい。その意味では、もしこの学校内に魔境の混沌核があった場合は(彼女が目標を達成する前に「遊戯」が終わってしまう以上)彼女と対立する可能性もあったが、今のところ、その可能性は低そうである。とはいえ、混沌核の所在が分からない現状においては、完全に利害が一致しているとも断言出来ない。

そんな彼女に対して、次は何を聞き出そうかとペドロが考えていたところで、この学校の生徒の一人が現れる。

「冥様、『例の女性』が面会を求めて来訪されましたが、いかが致しましょう?」

「おぉ、もう来たのかい。これは思ったより早かったねぇ。だが、今は……」

冥は「先客」であるペドロに対して気まずそうな顔を浮かべるが、ここはペドロが譲ることにした。

「重要な客人なら、そちらを優先してもらって構わない。こちらは急ぐ話でもないしね」

「おぉ、そうかい。すまないねぇ」

「ただ、こちらもまだ聞きたいことがあるから、そちらの話が終わるまでの間、君の生徒達と話をさせてもらってもいいかな?」

「あぁ、好きにすればいいさ。アタシとは違って、お前達にとってはここが『本物の世界』だからねぇ。色々と慎重に確認しておきたいこともあるだろう」

冥はペドロにそう告げた上で、孔子廟を後にした。

******

その後、ペドロは臥龍学校の生徒達から、様々な情報を聞き出すことに成功する。まず、この学校を設立した「本来の臥龍先生」は、年齢不詳の物静かな男性で、その正体は不明ながらも、あまりにも聡明なその智謀故に「諸葛亮の転生者」なのではないか、という噂は生徒達の間で広がっていたらしい。

だが、この世界から「蒼天」が失われた時(=カルタキアの地下に栃木が投影された時?)、「本来の臥龍先生」は消滅し、代わりに諸葛宮冥がこの地に現れたらしい。本来の臥龍先生と諸葛宮冥は年齢も性別も外見も性格も全く別人だったが、それでも生徒達はなぜか彼女から「臥龍先生と同じオーラ」を感じ取り、彼女に「二代目の臥龍先生」となることを懇願するに至った、ということらしい。

このような「入れ替わり」が発生した原因は不明だが、おそらく、この魔境が投影される際に、何らかの混沌の作用により、なぜか「本来の臥龍先生」だけがこの世界に投影されず、彼と似た因子(?)を持つ(「祖龍38年の地球」とは似て非なる世界である)「昭和70年の地球」の住人である冥が代わりに投影された、と解釈するのが自然だろう。

なお、(過去にこの世界に投影された記憶を持っている冥とは異なり)この学校の生徒達はいずれも今回の魔境が「初投影」のようで、今の自分達がどのような状況にあるのかまでは理解出来ていない。この点に関しては、説明したところで理解出来るかは分からないし、理解したことによって(冥のように割り切ることが出来ず)全てに絶望してしまう可能性もあるため、中途半端に説明しない方が無難なのかもしれない。

ただ、一方で彼等は「この世界(祖龍38年の地球)のこと」に関しては、明らかに冥よりも詳しい。そんな彼等が言うには、実はこの学校の「孔子廟」には、触れた者の体内に眠る「前世の武将の魂」を覚醒させる力を秘めているという。今、この場にいる生徒達も、何らかの武将の転生体らしいのだが、彼等はそれほど強力な武将の転生体ではなく、ペドロが持参した『三国志演義』の中にも、一瞬だけ部隊長として名前が登場する程度の者達ばかりであった。

そんな彼等の話を聞きながら、改めてペドロが木像の実態を確認しようと、彼等の許可を得た上で軽く触れてみる。すると、彼は自分の中に「何か」が入り込んでくるような感覚を覚えた。

(え……!? これは……)

ペドロは慌てて手を離す。本来、アトラタン世界の住人であるペドロに、「地球の武将の魂」など宿っている筈がない。しかし、もしかしたら混沌の作用によって、「自分の魂と似た因子を持つ武将」の魂を身体に宿らせてしまうような力がこの木像に備わっている可能性はある。

生徒達の話を聞く限り、武将の魂を宿した者達は、それまでとは比べ物にならない程の力を発揮出来るようになるらしい。しかし、それが(少なくとも、この魔境内においては)混沌由来の力である以上、もしその「武将の力」を身体に宿した場合、逆に聖印の力が使えなくなってしまう可能性もある。

(もし、この力を利用するなら……、相応の覚悟が必要だろうな……)

ペドロが内心でそんなことを考えているところで、孔子廟に再び冥が現れる。その傍らには、槍を持った一人の赤毛の女性の姿があった(下図)。

|

+

|

槍を持った赤毛の女性 |

(出典:『コード:レイヤード 拡張ルールブック ベイグランツ・ロード』p.*)

|

「そちらの女性は?」

ペドロが冥にそう問いかけると、冥よりも先に赤毛の女性自身が答える。

「私は九十九ことり。ムサシ・クレイドル出身の投影体だ」

彼女は淡々とした口調で、はっきりとそう言った。普通の投影体は、自分が「投影体」だということを認識出来ない。それが自覚出来ているということは、それなりに長い期間、この世界に定着し続けているか、冥のように過去に何度か投影されたことがあるか、のどちらかのパターンである可能性が高い。唐突な自己紹介に対してペドロはやや面食らいつつも、自分自身も名乗り返した上で、彼女から詳しい身の上を聞くことにした。

ことり曰く、彼女の出身世界である「ムサシ・クレイドル」とは、「昭和」や「祖龍」よりも遥か未来の時代の地球の都市らしい。彼女はその世界において「過去の英雄」の力を模倣して武装する「レイヤード」と呼ばれる特殊能力者の一人であるらしい。

彼女は数年前にこの世界に投影され、当初はアトラタンの地方領主の保護下に入ったが、隣国との紛争でその領主が戦死し、以後は流浪の傭兵として各地を転々としているらしい。そんな彼女がカルタキアを訪れたのは、この地で彼女の出身世界である「ムサシ・クレイドル」が魔境として投影されたという話を聞き、その魔境から出現する機械獣達を倒す手伝いをしようという動機だったのだが、彼女が到着した時には、その魔境は既にタウロスやアストライア達の手によって浄化されていた(

第3回BD「雷神の機械獣」

参照)。

彼女はやや落胆しつつも、機械獣による被害が最小限に押さえられたという話を聞き、ひとまずは安堵してカルタキアを去ろうとしたが、ここで、彼女の中に眠る英雄の魂が、彼女の足を止めさせた。彼女は、自身の中に眠る英雄と縁の深い投影体が、カルタキアの地下に眠っているということを、直感的に感じ取ったのである。

「私のこの槍は、三国時代の中国の英雄・呂奉先の方天画戟をモチーフとしたもの。その呂奉先の魂と共鳴する不吉な何かが、この地に眠っていることに気付いたのだ」

呂奉先(もしくは呂布)とは、ペドロが手にしている『三国志演義』の初期の段階の物語に登場する、剛勇無双の武将である。出身世界は異なるとはいえ、間違いなくこの魔境の住人達と同じ因子の持ち主である彼女が、その気配を察知したということであれば、確かに合点がいく。彼女は自力でカルタキア近辺を虱潰しに調べていく過程で(おそらくは前回の調査と今回の調査の間のタイミングで)「井戸から通じる隠し通路」の存在に気付き、自力でこの地下まで潜り込んだようである。

「この地のことは何も分からないので、まずは一通り、状況を確認させてもらった。私自身も投影体である以上、魔境だからと言って、全て浄化しなければならないとは私は考えていない。だが……、実際にこの目で見て回って、はっきりと分かった。この世界はある意味、私の住んでいた世界以上のディストピアだ」

ことりの出身世界であるムサシ・クレイドルでは人間を滅ぼそうとする機械の猛威に晒されているが、この栃木県では人間自身の手によって人間が虐げられている。このままではその猛威は地上のカルタキアにまで至る可能性もある以上、放置は出来ないと彼女は判断した。

「おそらく、この地の人々の大半は、魔境に紐付けられて投影された存在。魔境の混沌核さえ壊せば、何が起きたかも気付かぬまま消滅するだろう。出来れば無駄な苦しみを与えることなく、この悪夢から覚ましてやりたい。もっとも、覚ました後の元の世界も、結局は悪夢のままなのかもしれないが……」

「まぁ、それは元の世界の彼等自身が考えるべきことだねぇ。アタシ達が手出し出来ることじゃないし、手出しすべきことでもない」

冥がそう言って口を挟んだところで、ことりもその考えには同意した上で、改めてペドロに対して語り始める。

「カルタキアの君主がこの地下魔境を浄化する気があるなら、協力させてほしい」

「それはもちろん、俺もそのために来たのだから、異論はない。というよりも、なぜ地上にいた時点から、俺達に話をつけようとしなかったんだ?」

「理由は二つある。一つは、先程言った通り、そもそも魔境の実態を見るまでは、浄化すべきかの判断を迷っていたから。そしてもう一つは、現在のカルタキアには聖印教会の者達がいると聞いたからだ」

聖印教会の中には、投影体と協力すること自体を拒む者もいる。実際のところ、星屑十字軍に関してはそのような者達はごく一部なのであるが、それでも投影体の側からすれば、警戒せざるを得ないだろう。しかし、ペドロに関して言えば、既に冥との交渉の席に座っているという話を冥から聞かされていたため、少なくともある程度は投影体との協力に対して前向きな人物だと判断した上で、彼とであれば協力体制を築いても大丈夫だろうとことりは判断したのである。

「なるほど。そういうことなら了解した。どちらにしても魔境の混沌核の位置さえ把握出来れば、近いうちに浄化作戦に移行することになるだろうから、君達の力を借りることになると思う」

ペドロが二人の(おそらくは自分と同世代の)投影体少女に対してそう告げたところで、ペドロが鄧茂から預かっていた「携帯電話」が反応する。すぐさま通話モードに切り替えると、受話器越しに鄧茂の声が聞こてきた。

「程遠志サマの様子を探ってたら、ちょっと気になる話を聞いちまったんだよ」

鄧茂曰く、程遠志はこの地に赴任するにあたって、「太平要術書」という仙術の教本を与えられていたのだが、どうやらその書物が、蒼天を喪失して以来(この地に魔境として投影されて以来?)急激に強力な戦闘用呪物としてその力が強大化したらしい。

この話を聞かされた時点で、ペドロの中では、それが「魔境の混沌核」なのかもしれない、という考えに辿り着く。現状、孔子廟が混沌核である可能性が消えた時点で、残る有力候補は水行発電所と程遠志自身であったが、前回の潜入調査の影響で警備が強化されているため、現状では発電所への再潜入は難しい。そうなると、どちらにしても次は程遠志自身もしくはその周囲に探りを入れてみるのが妥当だろう。

ただ、鄧茂が言うには、今のところ太平要術書は「いざという時の切り札」としてどこかで厳重に保管しているようで、それがどこにあるのかは分からないらしい。つまり、その所在を明らかにするためには、程遠志を何らかの形で戦力的に追い詰めるのが最も確実と言える。

とはいえ、その戦略を選ぶのであれば、さすがにペドロ一人ではどうにもならない。ことりの戦力がどれほどかは分からないが、相手を追い詰めるほどの戦力を確保するには、出来れば他にも何人かの従騎士達を連れて改めて挑みたいところではある。

その上で、あくまで「一つの可能性」として、ペドロは鄧茂に問いかける。

「もし、新たに強力な『武将』が出現したとしたら、程遠志は焦ると思うか?」

「あぁ、そりゃあもう、全力で叩きに行くだろうな。もし、アタシ達の宿敵である関羽や張飛みたいなのが現れたら、間違いなく全ての切り札を総動員すると思う」

鄧茂からそこまでの話を聞いたペドロは、ひとまず冥とことりにも別れを告げた上で、先刻の孔子廟での「謎の力」のことを思い出しつつ、様々な選択肢を考慮に入れながら、一旦地上へと帰還するのであった。

☆合計達成値:64(52[加算分]+12[今回分])/120

→クエスト内容および選択肢を変更した上で、次回に継続(目標値は更に上昇)

妖狸・隠神刑部(下図)に導かれる形で派遣された「江戸の魔境」の第一次調査隊の捜査の結果、魔境の混沌核の位置は突き止められなかったが、様々な情報を入手することは出来た。

|

+

|

隠神刑部 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.240)

|

まず、魔境内には(隠神刑部が言っていた通り)現地人の姿は発見出来ず、河童以外の妖怪も見当たらない。しかも、どうやら河童達自身もその現象を不可解に感じていたようで、彼等によって人間達が神隠しにあったという訳ではなく、混沌の作用によってなぜか「江戸の街」と「河童」と「隠神刑部」だけが投影されることになっていたらしい。

ただ、当初はその状態だった江戸の魔境に、途中から新たな人間達が投影され始めた。一人は、もともと隠神刑部と同じ時代の江戸に住む憑神使いの「小梅鼓のお白」という名の町娘である(下図)。ただ、本来の彼女に憑いている筈の座敷童子はなぜか投影されず、彼女一人だけが投影される形になっていたらしい。もともと転寝師という特殊な裏稼業に従事していた彼女は、自身が「異世界に投影された」という不可思議な現象をひとまず理解した上で、魔境浄化に協力する姿勢を示す。

|

+

|

小梅鼓のお白 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.16)

|

一方、おそらく「この江戸」とは似て非なる別の異世界の江戸から投影されたと思しき人物もいた。それは「田沼意次」と名乗る

金銀妖眼の男装の麗人である(隠神刑部が言うには、「この江戸」に存在していた田沼意次は男性なので、明らかに別人である)。彼女は自分が異世界に転移させられたと認識しているようで、詳しい説明を聞く前に「白面」の何者かを発見し、どこかに走り去ってしまった。彼女の行動原理は不明であるが、少なくとも敵対的な姿勢は見せていなかったので、今後の状況次第では彼女とも共闘出来る可能性はあるだろう。

ただ、今回の調査隊は前回よりも更に少なく、重騎士の参加者は星屑十字軍の

ユリム

と、ヴァーミリオン騎士団の

ユーグ・グラムウェル

の二人だけである。一方で、お白が(前回のハウメアに代わって)隠神刑部の「宿主」として参加することになった。どうやら、もともと憑神使いだったこともあり、妖狸を身体に受け入れることもそこまで難しくはなかったらしい。

「前回は川で溺れちゃったけど、今回は頑張るよ!」

相変わらず仮面で素顔を隠した状態のままユーグがそう意気込む傍らで、ユリムは前回の終盤での乱戦を思い出しながら、光剣を生み出す練習を重ねている。

「彼等があくまで相撲で決着をつけるつもりなら、それに付き合うが、彼等がルールを無視するなら、こちらも全力で撃退する必要がある」

そんなユリムに対して、隠神刑部は冷ややかに呟いた。

「所詮、河童は河童じゃ。奴等が約束など守るとは思えぬ」

「それを言うなら、アンタたち狸も、あんまり変わらないと思うけどね」

宿主のお白がやや呆れ顔でそう指摘しつつ、やがて彼等は再び江戸の街へと足を踏み入れることになるのであった。

******

前回、ユリムと相撲を取った河童は、「おいてけ堀の川太郎」が一番強い、と言っていた。河童達にとって「相撲が強い」ということには大きな価値がある以上、その「川太郎」が河童達を束ねている可能性は十分にあるし、強大な混沌核の持ち主である可能性も十分にある。そう考えた彼等は、ひとまずその「おいてけ堀」を探すことにした。

お白もまた、投影前の時点でその「おいてけ堀」に関わる事件の調査に参加していたらしく、そんな彼女がこの地に投影されたという点から考えてみても、その「おいてけ堀」に魔境の混沌核が深く関わっている可能性は高そうである。

そんな思惑を抱きながら、江戸の魔境へと再び踏み込んだ彼等は、お白の先導に従って、まずは一軒の長屋の前へと到着する。

「私が請け負った依頼によると、一人の子供が、アヤカシの手によって、その『おいてけ堀』に連れて行かれてしまったらしくてね。その子が住んでたのが、この長屋。だから、ここからそこまで離れた場所ではないと思うんだけど……」

本来なら、街の住民への聞き込みなどを通じて調べたいところだが、人間が不在の現状ではそれも叶わないため、ひとまずは虱潰しに周囲を歩いて回るしかない。お白は町中を流れている堀の構造は概ね把握しているが、「おいてけ堀」がそれらの中のどの区画を指しているのかは分からないし、そもそも本当に「堀」なのかどうかも不明らしい。

なお、前回ユーグが堀の中へと潜水した時、どこまで潜っても底が見えない程の深さだったが、お白が知る限り、この街の堀自体はそこまで深く掘られている訳ではないため、既にこの街全体が(アヤカシの力もしくは混沌の力によって)歪められている可能性が高い。その意味では、もう一度堀に潜って水路の構造を調べてみるという手法も無くは無いが、前回ユーグが「何者か」によって足を掴まれて水底へと引きずり込まれそうになった経緯を考えれば、まずは慎重に陸上から探りに行った方が無難だろう。

あまり迂闊に手分けするのも危険なので、ひとまずは3人(+1匹)で街の各地を歩き回ってそれらしい気配を探すことにした彼等であったが、さすがに何の手掛かりもない状態ではそう簡単には見つからない。しかし、やがて陽が落ちかけ、空が青紫色に染まりつつある頃、ユリムの嗅覚が「何か」を察知する。

「この生臭い匂いは、あの時の……」

前回、河童と組み合って相撲を取ったユリムは、彼等の匂いがはっきりと嗅覚に残っている。街の郊外の一角で、あの時と似た空気をかすかに感じた彼は、その匂いのする方向へと向い、二人もそれに続く。

すると、やがて他の二人にもはっきりと分かる程度の生臭い匂いと共に、「ぎょっぎょっぎょっ」という蛙の鳴き声が聞こえてきた。

「前に河童と会った時も、蛙の声が聞こえてたよね……」

ユーグがそう呟きつつ、神経を霊感に集中させてみると、明らかにその蛙達の声の中から、強烈な混沌の気配を実感する。魔境の混沌核と思しき気配がその先にあるのではないかと判断した上で、彼等が更にその声のする方面へと向かっていくと、やがて人の背丈ほどの葦が広がった区画へと辿り着く。それらをかきわけながら更に歩を進めていった結果、彼等の目の前に「鉛色の水面が広がった堀」が現れた。明らかに強烈な生臭い匂いがもやのように周囲に漂う中、いつの間にか時雨がしとしとと降り始める。

そんな中、ユーグがその堀の近くに、何かが落ちているのを発見した。

「ん? あれは、釣り竿……?」

彼の視線の先には、確かに一本の釣り竿のようなものが転がっている。更にその近くには魚篭も転がっていた。どちらも小型の代物で、子供でも扱えそうな道具のように見える。

「もしかして、あれが行方不明の子の……」

お白がそう口にした瞬間、唐突に鉛色の堀の中から、おぞましい声が聞こえてくる。

「置いてけえ……、置いてけえ……」

不気味に響くその声に対して、三人の心に寒気が走った直後、堀の周りに生い茂った葦の中から、その声と共に一匹の河童が姿を現す(下図)。

|

+

|

河童/一般的な姿 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.236)

|

「置いてけえ、平九郎。お前の尻子玉を置いてけえ。平九郎の尻子玉を置いてけえ」

虚ろな瞳で河童がそう呟く中、お白は「平九郎」という名前を聞いて、あることを思い出す。

「平九郎って、確か、行方不明になっている子の父親の名前だったような……」

どうやら、やはり彼女が受けた依頼と密接に関わっているようだが、ユリムやユーグにしてみれば、そちら側の事情は関係ない。ひとまずユリムは端的に河童に問いかける。

「お前が、川太郎か?」

「おぉ、そうじゃ、わしが川太郎じゃ。そういうお前は、なにものじゃ? 異人か?」

「俺はユリム。お前と相撲で勝負するために来た」

前回の傾向から、ひとまず相撲の話を持ち出して様子を見ようと考えたユリムであったが、それに対する川太郎の反応は意外なものであった。

「わしが欲しいのは平九郎の尻子玉じゃ。異人などには用はない。平九郎はどこじゃ?」

どうやら、この川太郎は特定の人間に執着している河童らしい。しかし、現状では「本来のこの江戸の人間」の姿がお白以外に投影されていない以上、この状況では交渉すら出来ない。

(さて、どうする……、「俺に勝てば平九郎を連れてくる」などと言い張ったところで、信じる保証はないし、嘘を看破されれば交渉は難しくなる。そもそも、この河童が魔境の混沌核に通じているのかどうかも分からない以上、そこまでして交渉する必要があるかどうかも……)

現状、ユリムもユーグも、この河童からはそこまで強大な混沌の力は感じない。ただ、先刻から周囲に霊感を張り巡らせていたユーグは、徐々に「嫌な気配」がこの地に満ちつつあるのを実感していた。

「あれ……? もしかして、囲まれてる……?」

ユーグがそう呟いた瞬間、彼等は自分達の周りを大量の蛙達が包囲していることに気付く。蛙と言っても、その体躯は猫や子犬にも匹敵する程の大きさで、しかも河童と同等以上の明らかに禍々しい気配を感じていた。

(あんな大きな蛙なんて、見たことないわ……)

(儂も知らんぞ……。これが、この世界における「混沌」の力、ということか……)

お白と隠神刑部が心の中でそんな会話を交わしている中、川太郎が彼女に語りかける。

「そこの女、転寝師じゃろ? しかも、かなり厄介な憑神を連れておるな」

「えぇ。確かに私は転寝師。でも、まだあなたを祓うと決めた訳では……」

「うるさい! そんな危険な狸を連れてる奴のことなど、信用出来るか!」

どうやら、隠神刑部は、アヤカシ達の中でもかなり強大な存在らしい。それが人間の憑神使いと手を組んでいるという状態は、河童にとっては相当な恐怖だったようで、川太郎がそう叫ぶと同時に、彼等を取り囲んでいた蛙達が一斉に襲いかかろうとする。

それに対して、妖狸が何か妖術を用いて対応しようとするが、それよりも一瞬早く、あらかじめ警戒していたユリムが聖印から光剣を生み出し、周囲の蛙達を一掃する。まだパニッシャーとして目覚めてから日が浅い彼の光剣は、通常の剣と同等(あるいはそれ以下)の威力しか持たないが、それでも、小型の魔物を相手に振るうには十分すぎる程の威力であった。

「もう一度言う。俺は相撲をしに来た。だが、そちらが応じる気がないなら、俺も『相撲の枠組の外』でお前達と戦う」

光剣を掲げながらそう言い放ったユリムに対して、川太郎は少し興味深そうな視線を向ける。

「……いいじゃろう。ならば、特別に儂の生み出した特製の土俵で迎え撃ってくれるわ!」

川太郎はそう言い返した上で、自身の背後に妖気を充満させると、やがてそこからゆっくりと「空間の歪み」が発生していく。その光景を目の当たりにして、お白が叫んだ。

「異界が現出するわ!」

彼女が言うところの「異界」とは、この世界におけるアヤカシ達が本来住んでいた世界(以下、便宜上「妖界」と呼ぶ)のことである。その中に通常の人間が紛れ込んだ場合、その精神はアヤカシ達によって惑わされ、まともな判断能力すら持てなくなってしまうことが多い。そんなアヤカシ達の世界の中でも、例外的に確固たる自我を保つことが出来る者達が、お白のような「転寝師」と呼ばれる者達であった。

(少なくとも、この妖狸と一緒にいる限り、私は大丈夫。でも、あの二人は……?)

お白がそう考えてユーグとユリムに視線を向けようとした瞬間、彼等の身体から「聖印」が出現する。

「え……?」

「何!?」

二人とも、聖印を発現させようとしていた訳ではない。しかし、無意識のうちに彼等の聖印が防衛本能を発揮し、彼等の身体を光で包み込む。そして、そのまま二人は「おいてけ堀」の周辺区画の外側へと弾き飛ばされた。

「うわっ!」

「くっ!」

そんな二人の様相を目の当たりにして、妖狸も思わず叫ぶ。

「まずい! さすがに儂等だけでは危険じゃ。ここは一旦、退くぞ!」

「分かったわ!」

隠神刑部とお白も、弾き飛ばされたユリムとユーグの後を追って、その現出しつつある空間の外側へと逃げ出して行く。

「なんじゃなんじゃ、期待させおって。結局、尻尾を巻いて逃げるのか。所詮、人間も狸も、口先ばかりの卑怯者じゃの!」

吐き捨てるような川太郎のそんな声と共に、広がりかけた妖界の空間はうっすらと消えていき、川太郎と蛙達もまた姿を消していく。

だが、そんな中、弾き飛ばされながらも霊感への集中を切らさなかったユーグは、妖界の奥の方から確かな「強大な混沌の気配」を感じていた。

(あの空間の中に、確かに「魔境の混沌核」がある……)

ユーグははっきりとそう確信しながらも、自身がその混沌核へと向かうことを、彼の聖印は許してはくれなかった。

******

「おいてけ堀」に現れた妖界が完全に消滅した後、改めて3人と1匹は現状を確認する。ユーグの認識が間違っていなければ、あの河童が生み出した妖界の中に、この魔境の中核となる混沌核が存在するらしい。つまり、この魔境を浄化するためには、妖界の中に入り込む必要があるのだが、どうやら現状ではユリムもユーグも、その内なる聖印の防衛本能によって、妖界の中には入れないようである。

「まぁ、それも無理からぬ話ではあるな。確かにアヤカシの世界に人間が入るのは危険。それをお主等の聖印とやらが邪魔をするというのも、致し方のないこと」

淡々と妖狸はそう語るが、この状況のままでは混沌核を浄化することは出来ない。そこで、この状況を打開するために、彼は「別の手段」で妖界へと彼等を導く手段を提案する。

「アヤカシの世界への扉は、儂でも開くことは出来る。そして、儂が生み出した世界から、儂に導かれる形で入り込むなら、妖気がお主達に与える圧力も弱めることが出来る。それならばおそらく、お主達の聖印が過剰反応することもなく、そのまま入れるじゃろう。ただ……」

隠神刑部は視線をそらしながら、バツが悪そうな表情を浮かべる。

「……今の儂では、それだけの力を発揮出来ぬのじゃ」

先刻、川太郎は明らかに隠神刑部のことを警戒していたようだが、それでも本来の彼の力には程遠い状況らしい。

「あの『おいてけ堀』は、おそらく奴にとっての本拠地のようなもの。故に奴はあそこから容易に異界への門を開くことが出来たが、儂が同じ要領で門を開くには、四国まで帰らなければならぬ」

「四国?」

ユーグが首を傾げたのに対し、お白が補足する。

「とっても遠いところよ。そもそも、そんな遠い場所までこの魔境(?)が繋がっているかどうかも分からないわ」

なんとなく漠然とした魔境に関する理解に基づいてお白はそう答えたが、実際、その認識で間違ってない。少なくとも、この江戸の魔境から直接繋がってはいないだろう。そのことを踏まえた上で、妖狸が話を続ける。

「じゃが、儂が本来の力を発揮出来れば、どんな場所からであろうとも、異界への扉を無理矢理こじ開けることは出来る。ただ、そのためには……、そうじゃのう……、家斉が飲んでおった『あの薬』があれば、再び儂の力を漲らせることも出来ると思うのじゃが……、果たして、まだあれが江戸城に残っておるかどうか……」

半信半疑の表情でそう呟く妖狸に対して、三人は次々に口を開く。

「可能性があるというのなら、その城に行ってみるのも一つの手だろう」

「そうだね。どうせ人が投影されてないなら、簡単に入れるだろうし」

「もし見つからなかったとしても、私の父も医者だから、もしかしたら私の家にも同じものがあるかもしれないわ。どんな薬なの?」

お白からの質問に対して、隠神刑部は短く答える。

「海狗腎じゃ」

「……かいくじん? 聞いたことない薬だけど、それってどういう……」

「別に知らんで良い。あのような珍薬を、町医者ごときが持っている筈も無かろうからな」

そんな会話を交わしつつ、ひとまず彼等は、この江戸の街の中心に存在する「江戸城」へと向かうことにした。

******

「へー、あれが、この世界のお城なんだー」

ユーグは遠方に見えてきた江戸城の天守閣を目の当たりにして、そんな声をこぼす。明らかに建築様式から何から、アトラタン西部や暗黒大陸北部とは全く異なるその姿を目の当たりにして、少し興奮しているようにも聞こえる。

だが、そんな呑気な気分もあまり長くは続かなかった。やがて彼等の耳に、その江戸城のある方面から聞こえてくる激しい喧騒が届いたのである。

「争いが起きているのか?」

ユリムが警戒しつつ、再び光剣を出現させる中、やがて前方から、一人の奇妙な様相の人物が現れる。それは、この世界における「武士の正装」を身にまとった、金銀妖眼の男装の麗人であった。彼女は後方を気にしながら、江戸城から遠ざかるように街道を小走りで駆けている。

「あ、田沼さーん!」

ユーグはそう叫びながら手を振る。そこにいたのは紛れもなく、以前、彼が堀で溺れかけた時に助けてくれた「田沼意次」と名乗る投影体であった(下図)。

|

+

|

田沼意次 |

(出典:『天下繚乱RPG』p.235)

|

「奴が田沼だと……? まったく、似ても似つかんな」

隠神刑部が「自分の記憶の中にいる田沼意次」を思い返しながらそう呟く中、その男装の麗人は笑顔で答えつつ、そのまま彼に近付いてくる。

「おぉ、仮面の少年。生きていたのだな。そこにいるのは、お前の仲間か?」

「うん。ユリムさんと、お白さんと、隠神刑部さんだよ」

「隠神刑部……? 貴様、『妖異』か?」

田沼が訝しげな視線を妖狸に向ける。

「『お主の世界』ではそう呼ぶのか? まぁ、おそらく『お主達の江戸』にも、儂に相当する者はおるのじゃろうよ」

やや投げやりな口調で隠神刑部がそう答えたところで、ユーグが割って入り、彼の分かる範囲での「この世界の事情」を説明する。当然、それは相当に突拍子もない話の筈なのだが、田沼はお白や隠神刑部達と同様、存外あっさりとその説明を受け入れた。

「なるほど。つまり、今の私も、そこの町娘も、狸も、『本来の世界』から生み出された模造品、ということか。そして、今のこの江戸の町そのものも、そこの町娘や狸が住んでいた世界の模造品である、と」

どうやらこの田沼意次という人物は、相当に高度な知性を持つ投影体であるらしい。おそらく、彼女がここまであっさりとこの世界の構造を理解出来た背景には、彼女の出身世界もまた「時空破断」と呼ばれる奇々怪々な現象に支配されているから、という事情もあるのだろう。

「そういえば、あの時、どうして急にいなくなっちゃったの?」

ユーグのその問いかけに対し、田沼は彼と出会った時のことを思い出しながら答える。

「あの時……? あぁ、あの時はな、『私の世界』に住む『白面の君』という妖異と思しき者の気配を察知したので、其奴を追おうとしたんだが……」

ここで、隠神刑部が声を上げる。

「白面の君、じゃと……!? それはもしや、九尾の狐のことか!?」

「おや、『そちらの世界』にも奴はいるのか。残念ながら、逃げられてしまったので、その正体までは確認出来なかった。結局、『私の世界の九尾の狐』だったのか、『そちらの世界の九尾の狐』だったのか、それとも『全く別の世界の狐』だったのかは分からん」

「ふむ……、だとすると、あの桶狭間で感じた気配と同じかどうかは確証が持てぬか……」

「桶狭間? それは一体どういう……」

彼等の会話がよく分からない方向へと向い始めたところで、ユリムが割って入った。

「先程、後ろを振り返りながら走っていたようだが、城の方で何かあったのか?」

「あぁ。実は『この江戸』に関する情報を調べるために、なんとか江戸城に潜入出来ないかと試みてみたのだが、城の周りの水路が河童達で埋め尽くされていて、近付くのも難しかった」

彼女がそう答えたところで、隠神刑部が表情を歪ませる。

「うーむ、そうなると、この数で忍び込むのは難しいな。せめて、陽動部隊と潜入部隊に分けられる程度の人数が欲しい……」

その点に関しては他の者達も同意する。その上で、隠神刑部は、潜入のためには様々な「道具」が必要になる、ということも告げた上で、ひとまず彼等は(田沼も連れ立った上で)カルタキアへと再び帰還することになった。

☆合計達成値:53(28[加算分]+25[今回分])/120

→クエスト内容および選択肢を変更した上で、次回に継続(目標値は更に上昇)

ここ最近になってカルタキア近辺の街道で人々を襲撃していた怪物達(オーク、ナイト・ガーゴイル、漆黒のユニコーン)は、いずれも異世界「モノカン」からの投影体であり、彼等はそれぞれに文面の異なる(しかし文体は同じ)「悪魔に関する怪文書」を手にしていた。

そこに記されていた内容をまとめると、どうやらカルタキア内を流れるフェニゴ川の上流付近に投影された異界の森林(魔境)において、月夜になると「悪魔」が出現する、ということが示唆されているようだが、その「悪魔」なるものが何を意味しているのかは分からない。

もし怪文書に書かれている内容が(少なくとも一定の)真実を含んでいるのであれば、この魔境の森の混沌核は、月夜の晩にしか現れないのかもしれない。とはいえ、昼の時点でもその魔境の森自体は存在しているため、まずは昼の時点で調べられるところまでは調べようと判断した従騎士達は、鋼球走破隊の

ヘルヘイム

を中心として、事前調査へと向かうことになった。

ヘルヘイムにとっては、これが実質的に初めての「指揮官」としての任務であったが、その心はどこか浮かない様子であった。

(この間はヘルが無理したせいで、兄さま達の足を引っ張ってしまった……)

数日前の北西街道での戦いにおいて、ナイト・ガーゴイルを相手に立ち回った際、自分の力を過信して一人で敵を殲滅しようとした結果、危機に陥ってしまったことを、彼女は思い返していた。実際のところは、彼女のその奮戦のおかげでガーゴイルを一箇所に集めることに成功し、結果的にタウロスによる殲滅が容易になったという側面もあるのだが、もしあの時、同僚のヨルゴが彼女を強引にその場から引き剥がしてくれなければ、タウロスの剣圧の巻き添えを食らっていた(もしくは、そもそもタウロスが本気の一撃を放てなかった)であろう。

そして、彼女を助けた直後にヨルゴが告げた「命は大事にしてよ」という言葉が、彼女の脳裏にずっと引っかかっていた。

(ヘルの役目は、前線で敵陣に対して積極的に斬り込んでいくこと。でも、それは「命を大切にすること」と矛盾してまう。じゃあ、ヘルはどうやって戦えば……)

ヘルヘイムはそんな悩みを抱えつつ、与えられた地図を頼りにフェニゴ川に沿う形で南進していった結果、やがて目の前に魔境の森を発見する。彼女は他の従騎士達と共に慎重に森の中へと足を踏み入れていった。

「森の形状自体は、この世界の森とあまり変わらないですね……。とりあえずは、まとまって行動しましょう。何か怪しい気配を感じたら、すぐにヘルに教えて下さい」

今回、彼女が率いる「昼の調査隊」に加わった従騎士は数が少なく、どちらかと言えば戦闘よりも探索や隠密が得意な面々が多い。これは、おそらく夜の調査の方が危険性が高いであろうという判断から、戦闘面における主力部隊が夜組に回ったから、という事情もある。彼等は自身の歩幅を頼りに歩数から距離感を掴みつつ、慎重に森の概略図を作成しながら奥へ奥へと進んでいく。そして、その度に少しずつ混沌濃度が高まっていることを実感していた。

(やっぱり、混沌核があるといたら、森の中心部……?)

ヘルヘイムや他の従騎士達がそんな憶測を抱きながら歩を進めていくと、先頭を歩いていた索敵役の重騎士の足が止まる。

「今、前方から物音がしたような……」

彼が小声でそう呟くと、ヘルヘイムは彼に代わって最前線に立つ。そして、そこから更に前方へ慎重に足を踏み出そうとした瞬間、その視線の先から何かが走り込んでくる音が聞こえてきた。

「下がって下さい!」

彼女は仲間達にそう叫びつつ、短剣を構える。その直後に彼女の瞳に映ったのは、頭に二本の角を生やし、鋭い爪と牙を有した一体の熊のような怪物(下図)が突進して来る姿であった。

|

+

|

熊のような怪物 |

(出典:『アドバンド・ファンタズム・アドベンチャー』p.20)

|

「死ね! 侵入者共!」

その熊は野太い声でそう叫びながら立ち上がり、ヘルヘイムに向かって、二本の前足の鋭い爪で襲いかかる。どうやら、この熊もまた異世界モノカンにおける「人語を解する知的生命体」の一種らしい。とはいえ、明確な殺意を向けられた以上、ヘルヘイムにとってはそれは「倒すべき怪物」であることに変わりはない。

彼女は短剣で熊の鋭爪を受け流しつつ、相手との間合いを計りながらその動きを観察しつつ、弱点を探ろうとする。

(ただの熊じゃない……、それなりに知性がある分、きちんと理にかなった戦い方をしている。しかも、さっきの突進力からして、夜組が不意打ちで遭遇したら、かなり厄介……。ここは、むしろ戦い易い昼の間に着実にヘルが……)

戦士の本能として、ヘルヘイムがそんな思考を巡らせている間に、一歩後ろにいた索敵役の従騎士が叫ぶ。

「隊長! 更に後方から足音が!」

その声に応じてヘルヘイムが耳を澄ますと、確かにこの熊の後ろの方から、先程と同じような何か(おそらくはこの熊と同種の生き物)が突進してくる音が聞こえる。しかも、明らかにそれは「複数体」の足音であった。

「やっぱり、この先が奴等の本拠地で間違いないですね! だったら、夜組に交代する前に、少しでもここで敵の数を……」

迫り来る危機を目の前にして、彼女がそう言いかけた直後、再び彼女の脳裏に、前回のヨルゴの言葉が響き渡る。

(いや〜、君みたいな人が死んだら、困る人は沢山いるからね〜。命は大事にしてよ〜)

その声が聞こえた瞬間、彼女は即座に冷静さを取り返す。今のこの状況、敵の熊の数がどれだけいるかも分からない以上、戦って勝てる保証はない。少なくとも、自分を含めて何人かが命を落とす可能性はあるし、最悪、全滅するかもしれない。それでは、調査隊としての役目を果たせないまま、ただ無駄死にすることになってしまう。

(今のヘル達は、あくまで先遣隊。本命は夜組。今のヘルの役目は、皆を無事に連れ帰って、情報を夜組に伝えること……)

ヘルヘイムは自分にそう言い聞かせつつ、改めて仲間達に対して叫ぶ。

「みんな! ここから全力で撤退! 殿は、ヘルが務めるから!」

彼女がそう叫ぶと、従騎士達は一斉にその場から逃走を始める。ヘルヘイムはそんな彼等に背を向けた状態で熊の追撃を牽制しつつ、バックステップで彼等の逃げ去る足音のする方向へと向かって少しずつ熊から遠ざかっていく。熊の攻撃をいなしながら、「倒すための剣技」ではなく、「生き残るための剣技」へと切り替えた上で、慣れない体勢ながらも熊の繰り出す爪圧に耐えつつ、森の中心部から遠ざかっていくと、やがて熊も負うのを止めたことで、どうにか戦場からの離脱に成功した。

(今はこれでいい……、これが今のヘルの役目だから……)

自分の中で、まだどこか割り切れない気持ち(闘争本能)が残っていることを実感しながらも、ひとまずは自分の心にそう言い聞かせながら、彼女は仲間達と共に、カルタキアへと無事に帰還を果たすことになる。

一方、そうしてヘルヘイム達が魔境の森から脱出していく姿を、遠目に眺めていた一人の少女の姿があった。ヴェント・アウレオの

ラオリス・デルトラプス

である。彼女は特に目的があった訳でもなく、何の気なしにふらっと町を出て、昔の感覚を思い出しながら野山を散歩していたところで、調査隊の姿を発見したようである。

(あの人たちがいるってことは、きっとなにかあるんだ……)

ラオリスは、この魔境の森についての情報を何も知らないまま、ヘルヘイム達と入れ替わるように、一人で森の中へと足を踏み入れていくのであった。

******

「ヘルヘイムからの報告書によると、それなりに高い知性を持った熊達がいるらしい」

カルタキアの従騎士達の詰め所において、ヘルヘイムの同僚である鋼球走破隊の

レキア・オーリルデン

は、彼女が率いていた昼間の調査隊の報告書を読みながら、その場に集った「夜組」の面々に対してそう告げた。

レキアはヘルヘイムより二つ上の17歳。小柄な軽戦士タイプのヘルヘイムとは対象的に、レキアは筋骨隆々とした大柄な体躯の偉丈夫であり、(なぜか)曲者揃いの鋼球走破隊の中では珍しく、見るからに無骨で荒々しい風貌の持ち主であった。これまでに数多の戦場を渡り歩いてきた実績の持ち主であり(現在着ている鎧も過去に討ち取った敵の指揮官から奪った代物である)、このカルタキアにおいても一刻も早く武功を上げたいと考え、今回の調査隊の「夜組」への参戦を決意した。

そんなレキアが静かに闘志を燃やしている横で、その話を聞いた鋼球走破隊所属の

フォーテリア・リステシオ

は、愛用のカードを用いて「いつもの占術」を試みていた。

「うん……、その熊、おそらくは悪魔と深い関わりのある者だね……。それなりに知性を持つ熊なのであれば、捕らえて脅しをかけることで、悪魔に関する情報を吐かせることも出来るかもしれない。この間のユニコーンへの仕打ちを見る限り、例の『悪魔』は部下や仲間の失態を許さない気質なのだろう。恐怖で部下を縛り付けているのだとすれば、それはそれで、逆に叛心を煽りやすくもある……」

フォーテリアは淡々とした口調でそう語るが、その表情にはいつものような「達観したような余裕」は感じられず、何らかの強い衝動に駆り立てられているような、そんな雰囲気が感じられた。彼女は前回の調査時に「悪魔」という存在を示唆する文面と出会って以来、いつになく強烈な好奇心に駆り立てられているようだが、その思惑を理解出来ている者は誰もいない。

一方、前回そんなフォーテリアと共に現地調査へと赴いていた幽幻の血盟の

アシーナ・マルティネス

は、なぜか(誰も見覚えのない)「緑色の腕章」を付けた上で、やる気を漲らせていた。

(私の知る「あれ」と同種でなくても、「悪魔」であるというのなら猶更捨て置けません……。天使も悪魔も世界は違えど大抵は命を弄び、自分達が至上と考える者が多いものです。そんなものが私達の地に根を下そうとしている。これを認められるはずもありません。血盟の一員としてこの地を守り、「独立部隊」の一員として悪魔を滅する。それが私の仕事です!)

どうやら彼女は過去に、悪魔(および天使?)と呼ばれる者達との間で、何らかの因縁があったらしい。とはいえ、それはあくまで彼女個人の問題である以上、そのことはあまり表には出さずに、ひとまずはソフィアの書庫にあった異世界モノカンに関する資料を開いて、ヘルヘイムからの情報について整理することにした。

「おそらく、その熊の怪物は、モノカンにおける『バグベアー』と呼ばれる者達でしょう。ユニコーンやガーゴイル程ではありませんが、少なくともオークよりは高い知性を持っているようなので、確かに拿捕することが出来れば、彼等の背後にいる『悪魔』についての情報を聞き出せるかもしれません。とはいえ、今回は完全に『敵の本拠地』であることを考えると、殺さずに捕らえられる程の余裕があるかどうかは分かりませんが」

その話を受けた上で、先日のオーク達との戦いに参戦していた第六投石船団の

ツァイス

と潮流戦線の

エーギル

は、あの時の状況を思い返してみる。

「確かに、あのオーク達も言葉は話していたし、捕まえれば何か情報を吐かせることは出来たかもしれない。数が多かったこともあって、そこまで余裕がなかったというか……」

「なんていうか、気付いたら敵が全滅してたんだよな」

そうなってしまったのは一部の従騎士が暴走していたことが直接的な原因だったのだが、実際のところ、捕まえたところで有益な情報を得られたかどうかは定かではない。一方、ユニコーン戦に参加していた星屑十字軍の

ポレット

もまた、同様に前回の戦いを思い出す。

「私達が戦ったユニコーンは瞬間移動の魔法を使っていたので、さすがに捕らえるのは難しかったです。その意味では、バグベアーがそこまでの知能がないのなら、情報を聞き出す上で『程良い相手』なのかもしれません。『悪魔』の本拠地の近くにいるなら、より重要な情報を持っているかも知れませんし」

前回から継続参加している面々がそんな言葉を交わしている一方で、今回から戦列に加わった第六投石船団の

ミルシェ・ローバル

と潮流戦線の

ミョニム・ネクサス

は「悪魔」に対する純粋な好奇心から今回の調査隊に参加していた。

「ほんとに悪魔がいるなんてびっくりだネ〜 どんな顔して、いつもうちに悪いこと囁いてるんだろうナ」

「え? どういうこと? 悪魔の声とか、日頃から聞いてるの?」

ミョニムが驚いた表情で問い質すと、ミルシェはあっけらかんとした表情で答える。

「そうだね〜、よく聞こえるヨ」

「……それって、どんな声?」

「ん〜、たとえば『夜中だけどプリン食べちゃえ』とか、あとは『たくさん飲んだけどもうちょっとお酒飲んじゃえ』とかカナ」

「…………それは、ただの『心の声』なのでは?」

二人がそんな(意味があるのか無いのか分からない)会話を交わしている一方で、彼女達と同じく今回から加わることになったヴァーミリオン騎士団の

セレン

は、意気揚々とした面持ちで、先刻レキアが読み上げていた報告書を、横から覗き込んでいた。

セレンは15歳の騎士見習いであるが、体格的には同世代の少年達と比べても小柄な部類であり、体格も細身であるため、見ようによっては実年齢よりも幼くも見える。しかし、彼もまたレキアと同様、自分の能力を示すための機会を求めてこの「夜組」への参加を決めた身であり、レキアにも負けない程に戦意は高まっていた。

「この森に現れた熊が何頭くらいだったか、聞いてます?」

報告書に目を通しながら、セレンはレキアにそう問いかける。少なくとも、報告書には明確な数は書かれていなかった。

「ヘルヘイムが言うには、足音から察する限り、少なくとも3〜4頭はいたらしいが、正確な数までは確認していないらしい」

「なるほど、夜になればもっと増えるかもしれないですね。楽しみだなぁ」

満面の笑みを浮かべながらそう呟くセレンに対して、レキアはどこか冷ややかな視線を向ける。セレンの表情からは、危険な怪物や悪魔が潜んでいるかもしれない今回の任務に対しての恐怖心や警戒心が微塵も感じられない。幼少期に戦争で全てを失った経験を持つレキアから見れば、そんなセレンの楽観的な態度から無鉄砲な若者特有の危うさが感じられる。とはいえ、レキアはもともと口数が多い方ではなく、そもそも所属も異なるセレンに対して助言や忠告を与える立場でもない以上、自分から彼に対して特に声をかけるようなことはしなかった。

(こいつに実力があれば生き残る。無ければ死ぬ。それだけのことだ)

レキアが内心でそんなことを考えている中、セレンはその場に集った従騎士達の中に、見知った青年の姿を発見する。

「あ、アドリスさんも来てるんだ」

そう口にしたセレンの視線の先にいたのは、詰め所の隅で他の従騎士達に隠れるような姿勢で壁にもたれかかっている同僚の

アドリス・テラクェイア

であった。

アドリスはセレンと同じヴァーミリオン騎士団に所属する17歳の青年であり、その腰には二本の長剣が携えられている。彼もまたレキアと同様、戦争で故郷を失った後に様々な戦場を生き抜いた過去を持つ歴戦の古参兵であったのだが、彼はセレンと目が合った瞬間、セレンから遠ざかるように立ち位置を変えた。

「……相変わらず、つれない人だな」

セレンは苦笑を浮かべながら、そう呟く。アドリスはレキア以上に口数が少なく、あまり他人と積極的に絡もうとはしない。今回は調査隊のメンバーの中にかつての戦友の従騎士がいたことから、その護衛役として参加することになったのだが、そこに集まっていた者達の数は、彼の想定を遥かに上回る大所帯となっていた。

そんな状況に対して、アドリスは表面上は淡々とした面持ちのまま、内心では激しく動揺していた。

(ちょっと待て、なんで周りにロードがこんないるんだ!? しかも、よくよく見ればみんな俺と歳変わんねえじゃねえか。話しかけられたらどうすりゃいいんだよ!)

感情を表に出すことが苦手で、周囲の者達との接し方が分からない彼は、(意図的なのか無意識なのかは不明だが)近寄り難い雰囲気を漂わせながら、なるべく他人の視線の届かない立ち位置を探しつつ、誰かと目が合う度にさりげなく移動を繰り返していた。

一方、そんな彼とは反対側の部屋の隅で静かに参加者達の様相を眺めていた少女もいた。前回から引き続いてこの任務に参加している、幽幻の血盟の

フィラリス・アルトア

である。

(これだけ人足がいるなら、私は今回も別働隊として動くべきだな……)

彼女は内心でそう呟きつつ、先日とある経緯で入手した「特殊な生地で作られた衣服」を荷物の中に忍ばせたまま、ひっそりとその場から立ち去って行った。

******

こうして、川上の森の魔境に向けての調査隊が出発した。彼等は前回のアシーナ&フォーテリアと同様に、月明かりと松明の光を頼りにフェニゴ川沿いに上流へと向かって歩を進めて行く。森に至るまでの道中は特に怪しげな気配と遭遇することもなく、気付いた時には川上の(森の近くに出現していた)虹が見える場所にまで到達していた。

(昼間にヘルヘイム達と遭遇したことで、警戒心が高まっていると思ったが……、森の外にまで警備兵を回す余裕はない、ということか)

レキアがそんなことを考えている傍らで、セレンは不満そうな表情を浮かべる。

「退屈だなぁ。悪魔の方から仕掛けてきてくれれば楽なのに」

そんな軽口を叩くセレンに対して、レキアはそっぽを向きつつも、内心では同意していた。少なくとも敵の本拠地であろう森の中で遭遇するよりは、その前に敵の方から襲撃してくれた方が対処はしやすい。それに何より、一刻も早く敵と相見えたいという気持ちは、レキアもセレンと同様であった。

一方、アドリスはそんな彼等から距離を置きながら、腰の二本の剣のうちの片方に手をかけた状態のまま、周囲を警戒しながら慎重に進軍している。

「アドリスさん、そっちには何か……」

「……俺に話しかけるな。集中が乱れる」

同僚のセレンに対して、アドリスは短くそう答える。

(気安く話しかけるなよ! どう返していいか分からないんだよ! 同じヴァーミリオンだと言っても、俺とお前、別にそんなに親しくもないだろ!)

アドリスが内心でそんな思いに悩まされているとは知らずに、セレンは不服そうな顔を浮かべる。そんなセレンに対して、近くを歩いていたポレットが(前回のことを思い出しながら)嗜めるように声をかけた。

「敵の中には瞬間移動の魔法を使う魔物もいます。今、目の前に敵らしき姿が見えないからと言って、油断してはなりません。そもそも、いつどこから現れるかも分からないのが、投影体ですから」

「なるほどね。じゃあ、ちょっとは期待してもいいのかな」

不敵な笑みを浮かべながらセレンはそう呟きつつ、自身も突剣に手をかけた状態で、周囲に対して警戒する姿勢を見せる。

なお、そんな彼等を先導するように最前列で索敵役として闇夜の中で目を光らせていたのは、ミョニムとミルシェであった。弓使いである彼女達は日頃から遠くを見ることに長けているため、今回の部隊編成においては、どちらかと言えば戦闘要員としてではなく、調査要員としての役割を担っているのだが、やがてミルシェが少し辛そうな表情を浮かべ始める。

「うーん、ちょっと目が疲れてきたネ……」

両目をこすりながら彼女がそう呟くと、後方からエーギルが声をかけた。

「じゃあ、索敵役、俺が代わろうか?」

「そうしてくれると、助かるヨ」

「まぁ、今回は俺も調査要員だからな。索敵くらいはやらないと」

エーギルがそう口にしたところで、後ろからツァイスが驚いた声を上げる。

「え? お前、護衛要員じゃなかったのか?」

今回の探索任務にあたっては、主に魔境の混沌核を探すことに重点を置く調査要員と、彼等の身の安全のために派遣された護衛要員がそれぞれ別個に募集されていた。ツァイスは当然、護衛要員としての参戦であったが、エーギルもその一人だと彼は思い込んでいたのである(なお、それは他の大半の従騎士達も同様であった)。

「あぁ、そうだよ。俺だって、調査とかも出来るもん!」

エーギルがそう答えたところで、もう一人の索敵役であるミョニムが、近くに落ちている何かを発見する。

「ん? あれって、矢だよね?」

彼女がそう言って指差した先には、一本の矢が落ちていた。よく周囲を見渡すと、同じように何本かの矢が転がっている。

「これ、普通の矢じゃないヨ」

「そうだね。これは私達が使うような普通の弓用の矢じゃない。弩の矢だ」

ミルシェとミョニムが矢を拾い上げた上でそう語る。その上で先端部分を確認してみると、明らかに何かに対して突き刺さって部分的に破損したような形跡が見られる。

その状況に対して、アシーナとフォーテリアが思案を巡らせる。

「この弩の矢自体は、カルタキアで普通に使われているものです。ということは、おそらく、誰かが投影体を相手に戦った時に放たれた矢ではないでしょうか?」

「確かに、そう考えるのが自然だね。投影体は倒せば消滅する。戦った後で矢だけが戦場に残っていたとしてもおかしくはない。ただ、だとすると一体、誰が……? 『昼組』の中に、弩使いの従騎士はいたのかな?」

フォーテリアからのこの問いに対しては、レキアが答える。

「俺が聞いている限り、ヘルヘイムが連れていた者達の中にはいなかった筈だ」

彼等がそんな会話を交わしている一方、エーギルは前回のオークとの戦いの時に、「弩を持った黒服の少女」が遊撃兵といて独自に参戦していたことを思い出す。

(そういえば、あの人、今回も最初の顔合わせの時にはいたけど、いつの間にかいなくなってたな……)

はっきりとした確信のないまま、ひとまず彼等はそのまま森へと向けて進軍していく。そうして遠ざかっていく彼等の姿を、川の中から密かに見守っている者がいた。

(まさか、この「水着」がこんなに早く役に立つとはね……)

内心でそう呟きながら彼等の後ろ姿を見送っていたのは、フィラリスである。彼女はいつもの黒服を脱ぎ、特殊な水泳用の衣服を身にまとった状態で、調査隊に先んじる形でフェニゴ川を泳いで川上へと至っていたのである(なお、その水着は、ワイス達が主催する水泳訓練用に特殊な技法で開発された代物であった)。

そしてつい先刻、「夜組」の本隊が到着する前に、この川の近辺に小型の怪物達が現れたのを発見した彼女は、得意の弩で彼等を射抜き、その上で更なる敵の出現に備えて川の中に潜んでいたが、結果的に言えばそれ以降、特に敵らしい敵が現れることもなく、調査隊がこの地に到着することになったのである。

(とりあえず、彼等の退路を確保するためにも、もうしばらくはここに潜んでおくか……)

先刻ポレットが言っていた通り、この世界における投影体はいつどこに出現するかも分からない。実際、フィラリスが先刻遭遇した魔物達も、魔境の出現と同時に投影されていた者達というよりは、突発的・偶発的に出現した投影体のように見えたので、この水域の近くで再び同じような現象が発生する可能性も十分にありえると言えるだろう(もしかしたらそれは、川上の領域が魔境化したことによる弊害なのかもしれない)。

彼女はそう判断しつつも、徐々に自身の身体に「痛み」を感じ始める。これは彼女の「過去」にまつわる体質に由来する副作用のようなものであった。

「分かっては……、いたが……、ままならないな」

彼女はそう呟きつつ、ひとまず川から出た上で、背負っていた防水鞄の中から、愛用の煙管を取り出そうとするが、逡巡の末に思い留まる。彼女の鞄の中に入っている「特殊な煙草」は、今の彼女の苦しみから解放させてくれる代物ではあるが、今、それを用いるべきではない、と、彼女は必死で自分に言い聞かせていた。

******

やがて、調査隊は無事に森へと辿り着き、昼組が作成した地図に基づいて、慎重に探索を始めていく。森の様相自体は、以前にアシーナとフォーテリアが訪れた時と大きく変わった様子もない。ただ、少しずつ森の奥へと足を踏み入れていく過程において着実に彼等は混沌濃度の高まりを感じる。昼組の報告では「見た目はごく普通の森」と記されていたが、彼等の作成した地図に従って、彼等と同じ獣道を歩いている筈なのに、徐々に木々の様相がどこか不気味な異形の様相へと変容していくのを感じる。

皆の警戒心が強まっていく中、ミョニムは「意外な方角」から何者かの気配を感じる。

「何かいる!」

彼女はそう叫びながら弓を構え、「真上」に向けて矢をつがえる。突然の彼女のその行動に皆が驚く中、アシーナが手に持っていた松明を空に掲げると、彼女達の頭上に広がる大木の枝の上に、見覚えのある少女の姿があった。

「やっほ! こんな夜中に何探してるの?」

「……ラオリスさん?」

そこにいたのは、以前に小牙竜鬼の森で共闘したラオリスの姿であった。彼女は「昼組」と入れ違いに森に入った後、独自に森の中を散策し続けていたのである。

「ちょうど今、森の中を歩き回るのも飽きて退屈してたところだから、探しものなら手伝うよ」

ラオリスはそう言いながら、するすると木から降りてくる。そんな彼女に対して、アシーナは素朴な疑問を投げかける。

「あなたは、悪魔の捜索に来たのではないのですか?」

「悪魔? なにそれ」

きょとんとした様子のラオリスに対して、アシーナが簡単に事情を説明すると、ラオリスは少し興味が湧いたような顔を浮かべる。

「へえ、悪魔かあ。首切ったら倒せるのかなあ。うーんでも足の方が楽かなあ。動きを止めちゃえば殺すことくらいは楽になると思うんだけど。その辺どうなの?」

「そもそも、今はまだ『悪魔』なる者が本当にいるのかどうかも分かりません。そう呼ばれるに値する何者かが存在することは確実と思われますが、それを含めての調査中です。とりあえず、月の下で踊り、深紅の輝きに潜む、ということを示唆した怪文書が提示されているのですが……」

アシーナがそう答えたところで、ラオリスは何かに気付いたような顔を浮かべる。

「それって、あっちの方に見える、赤く光ってる建物のこと?」

ラオリスはそう言いながら、森の奥の方を指す。皆がその彼女の指の先に視線を向けるが、多くの木々に覆われていて、それらしき建物は見えない。

「あー、ここからじゃ見えないか。この木の上からなら、見えたんだけど……」

その言葉を聞くや否や、フォーテリアが唐突に無言で木に登り始める。日頃は後方で余裕の表情を浮かべながらじっくりと戦局を伺っていることが多い彼女が、いきなりこのような突発的な行動に出たことに対して、以前から彼女と親しい関係にあるツァイスは驚いた表情を浮かべる。

「フォルテ!?」

「……確かめたいんだ、この目で……、一刻も早く……」

フォーテリアはそう呟きながら、一心不乱に木を登り上がっていく。そして、つい先刻までラオリスがいた場所まで辿り着いた時、彼女の視線の先に、月明かりに照らされるような形で赤く光る邸宅のような建物がそびえ立っていた。

「あぁ……、なんて不気味な……、まさしく悪魔の住まう館そのものじゃないか……」

感動と恍惚が入り交ざったような表情を浮かべながら、フォーテリアは小声でそう呟く。その直後、アシーナもまた彼女と同じ枝にまで登り上がってきた。彼女は目算でその「赤く光る館」までのおおよその距離を割り出しつつ、昼組の作成した地図と照らし合わせてみる。

「あの辺りまでは、昼組の方々が調査済みの筈です。それでも発見出来なかったということは、やはり、月夜にならなければ姿を現さない、特殊な構造になっているのでしょう」

「そこまで姿を隠した上で、わざわざ詩的な怪文書を提示して、私達をここまで誘導してくれた訳だ。一体、どんな歓迎会を開いてくれるんだろうねぇ」

フォーテリアはそう呟きながら、一刻も早くその「悪魔」に会いたいという衝動が、自分の中で着実に高まりつつあることを実感していた。

(とはいえ、昼組の報告書を読む限り、あの辺りにはバグベアーが出没するらしい。悪魔に会うには、まずその障害を除去しなければならない訳か。まったく、焦らしてくれるものだ……)

そんな想いを抱きつつ、フォーテリアはアシーナと共に木を降り、そして仲間達と共に改めて作戦会議を始めることにした。

******

それから数刻後。森の中心部の「赤い館」の近くで、エーギル、ミルシェ、ラオリスの三人が、物陰に隠れながら「敵」の様子を伺っていた。

(正直、月夜は好きじゃないんだけど、自分が動く分には動きやすいものだな)

エーギルはそんな感慨を抱きながら、密かに耳をすませて周囲の動向に気を配る。すると、やがて「足音」のような何かが彼の耳に届いた。

「これは……、例の熊の足音かな。複数体いるけど、そのうちの一体が、俺達の気配に気付いたようで、こっちに近付きつつあるっぽい」

小声でエーギルがそう呟くと、ミルシェは彼が示した先に遠眼鏡を向ける。

「あ、うん。いるヨ。かなり大きいネ。角も二本生えてル」

その特徴は紛れもなく、ヘルヘイム達が遭遇したバグベアーであった。その報告を受けて、ラオリスが彼等の前に立つ。

「よーし、じゃあ、手筈通りに行くよ!」

彼女はそう告げた上で、あえて激しい物音を立てながら、ミルシェが遠眼鏡を向けていた方角へと走り出す。すると、ほどなくして彼女の前に一頭のバグベアーが現れた。

「あ、クマ!」

ラオリスはわざと驚いたような顔をして、のけぞりながら距離を取ろうとするが、そんな彼女に対して、すぐさまバグベアーは前足で襲いかかろうとする。しかし、既に逃げの体勢に入っていたラオリスは、即座に方向転換して、その場から走って逃げ出す。

「たいへんだー! みんなに知らせなきゃー!」

「貴様! 昼間の奴等の仲間か!」

バグベアーはそう叫びながら彼女の後を追う。そして、彼(?)のその声に応じるように、森の奥の方から更に三頭のバグベアー達が姿を現すが、ここで、彼等の足元に向かって、別の方向から「光の弾丸」が放たれる。

「なに!?」

熊達が視線をその方向へと向けると、そこに立っていたのはポレットであった。

「それ以上、彼女を追うつもりなら、次は本気で当てますよ」

実はポレットの放った聖弾には、まだそこまで強大な威力が込められている訳ではないので、直撃してもそこまで致命傷になる訳ではないのだが、熊達から見れば、見たこともない光の弾丸が間近の大地に打ち込まれたことで、本能的な危険性を彼女から感じ取る。

(後ろから狙われたら、さすがにまずい)

(だが、今のは不意打ち。正面からなら避けられる)

(この間合なら、俺達の踏み込みの方が早い)

そう判断した三頭のバグベアー達はポレットに向かって一斉に襲いかかる。だが、その直後に彼女の背後から他の従騎士達が現れた。

「やっとボクの出番だね!」

「一番首は、俺が取る!」

「……下がっていろ!」

セレン、レキア、アドリスの三人がそう叫びつつ、それぞれ突剣、鉄球、長剣を手にして真っ先に飛び出すと、彼等と入れ替わりにポレットは後方に回って、引き続き聖弾で彼等を支援する。こうして、「最初にラオリスを追いかけた一頭」と引き剥がす形で、後続のバグベアー達は調査隊の主力部隊(護衛部隊)との戦闘へと突入していくのであった。

******

その間に、ラオリスを追いかけていったバグベアーは、少しずつではあるが、ラオリスとの距離を縮めつつあった。

「え? 熊って、こんなに早いの!?」

明らかにそれは「ただの熊」の移動速度を凌駕していた。それに加えて、昼間から歩き通しだったことの疲労から、ラオリスの脚力がいつもに比べて落ちていたこともあり、あと一歩で追い付かれそうな距離にまで迫られていることを、彼女は聴覚で実感する。

(まずい……、でも、あと少し……、あと少しだけ逃げ切れば……)

彼女はそう願いながらも、直感的に、それが叶わないことを予感する。

(ここで背中に爪を立てられたら……、痛いんだろうな……。どうしよう、ヴァルタ……)

ラオリスがそんな絶望感に飲まれそうになった直後、彼女とバグベアーの間に、一人の大柄な青年が割って入る。

「よくやった! 選手交代だ!」

そう言って彼女の背後に立ったのは、ツァイスである。彼は、ラオリスに対して振り下ろされようとしていたバグベアーの両前足を素手で掴んで、受け止める。

「ヒューマンごときが、力で俺を止められると思うか!」

「確かに、大した力だな……。俺でも抑えきれねぇ……」

ツァイスはそう呟きつつ、あえて少しずつ、足元を気にしながら、後ずさっていく。その間にラオリスは息を荒げながらその戦場から離脱し、そして「予定されていた地点」に来た時点で、ツァイスもまたバグベアーの手を離し、バックステップで距離を取る。

「逃がすか!」

バグベアーがそのままツァイスに襲いかかろうとした瞬間、バグベアーは自身の足元に突如として「何か」が絡みつくのを実感する。

「なに!?」

それは、あらかじめこの場所に設置されていた「縄」であった。物陰に隠れていたミョニムが、一気にその縄を引き抜くことで、バグベアーは後ろ足を完全に封じられる。

「よし! 成功!」

これはミョニムが考案したバグベアーの捕縛用の罠であった。バグベアーは慌ててその縄を爪で掻き切ろうとするが、即座に他の従騎士達がその周りを取り囲み、一斉に縄を投げかけて捕縛体勢へと入っていく。バグベアーはなおも暴れてそれを解こうとするが、ここで再びツァイスがその手で前足を封じ込める。

「おとなしくしな! お前には、聞きたいことがある。全部話してくれれば、命は助けてやるよ」

そんな彼の言葉に対してバグベアーはなおも抵抗しようとするが、結局、そのまま縄に巻かれて完全に身体の自由を奪われてしまう。

「作戦通り、これで情報源は確保出来たね!」

ミョニムは、後方で指揮を取っていたアシーナとフォーテリアにそう告げる。

「熊一頭を捕らえるには、やっぱり、これだけの縄と人員が必要になるんですね」

「まぁ、ただの熊じゃないからねぇ。捕縛対象を一頭に絞ったのは正解だった。あとは、本隊の皆が無事であればいいんだけど……」

フォーテリアはそう呟きつつも、内心ではそれほど心配はしていなかった。彼女が見た限り、主力部隊の従騎士達の実力を考えれば(捕縛ではなく純粋な殲滅が目標ならば)負けることはないだろうと見越していたのである。

「……さて、色々と聞かせてもらおうか。君達の主人である『悪魔』のことをね」

彼女はそう呟きつつ、(他の従騎士達からは見えない角度で)満面の笑みを浮かべながら、ゆっくりとバグベアーに近付いていった。

******

その頃、主力部隊とバグベアー達との戦いは、やや想定外の事態に直面していた。当初、彼等の前に現れたのは三頭のバグベアーであったが、その直後に今度は館の方角から別の一団が現れる。それは、鱗のような外皮を持つ、人間よりも明らかに小柄な、剣を手にした二足歩行の異形の怪物達の集団であった

|

+

|

鱗の怪物 |

(出典:『アドバンド・ファンタズム・アドベンチャー』p.29)

|

「コボルト共! 手を貸せ! 侵入者だ!」

バグベアーの一頭がそう叫ぶと、その鱗の怪物達は従騎士達に向かって襲いかかる。

「アレがコボルト?」

少し離れた場所にいたミルシェは、その呼称に対して疑念を感じる。それは以前にミルシェが参戦した浄化作戦で遭遇した「セルデシアの小牙竜鬼」とは全く似ても似つかない種族であった。とはいえ、投影元の世界が違う以上、全く異なる種族が同じ種族名としてアトラタンの言語に翻訳される形になったとしても、それは別段珍しい話ではない。

「とりあえず、助けに行かなきゃな!」

ミルシェの傍らにいたエーギルは、そう言って戦場へと向かう一方で、ミルシェは引き続き更なる増援に警戒する形で周囲に気を配る。

こうして、従騎士達は二種類の敵を相手に乱戦状態へと突入することになるのだが、最初に現れた三頭のバグベアー達に対しては、最初に飛び出した三人がそのまま応戦し、他の従騎士達がコボルト達と戦う形になる。コボルト達はバグベアーに比べると体格も圧倒的に小柄で、腕力もそこまで強力ではなく、振るわれる剣の圧力もそこまで強くないため、数は多いものの、従騎士達にとってそこまで脅威となる存在ではなかった。

一方、バグベアーは、この場にいる中では最も大柄なレキアをも凌ぐ体躯であり、その振り下ろされる鋭い爪は従騎士達にとっても脅威であったが、彼等は着実にその攻撃を受け流しながら、その動きを観察し、着実に勝機を探っていく。

(さすがにこの図体では、動きは鈍いな。隙はいくらでもありそうだが、さて、この分厚そうな体皮のどこを狙うべきか……)

レキアがモーニングスターを構えながらバグベアーと退治しつつ、そんな考えを巡らせている中、そのすぐ隣で別の巨大な叫び声が上がる。

「ぐぁぁぁぁぁぁ!」

それは、セレンのレイピアによって左目を貫かれたバグベアーの悲鳴であった。セレンはバグベアーの強靭そうな体皮の中で、明らかに最も弱いと思われる場所に狙いを定め、そして見事にその眼球に対してレイピアを一撃で貫通させたのである。そして左目を押さえながら苦しむバグベアーに対し、セレンは続けざまにレイピアを突き刺し続け、やがてバグベアーはその身体機能を停止し、そのまま混沌の塵となって消えていく。

「よし! 一丁上がり!」

得意げにそう叫ぶセレンに対し、一番首を逃したレキアは悔しそうに舌打ちをする。

「チッ! 慎重になりすぎたか!」

レキアはモーニングスターを激しく振り回し、そのままバグベアーの爪を掻い潜りながら、その頭部に向かって鉄球を叩きつける。

「結局、どんなヤツも、頭を潰されれば終わりだろ!」

そんなレキアの思惑通りに、その一撃を受けたバグベアーもまた仰向けに倒れ、その混沌の身体はバラバラに崩壊していく。そして、セレンとレキアがそれぞれの聖印を掲げてバグベアーの混沌核を浄化している間に、残る一体もまたアドリスの長剣によって心臓を貫かれ、消滅していく。

「やりますね、アドリスさんも。まぁ、ボクの方が早かったですけど」

「……だから、戦場で俺に話しかけるな!」

そう言ってセレンが近付いてくるのを拒絶するアドリスであったが、そのアドリスの様子を見て、レキアは「あること」に気付く。

(あいつ、二刀流じゃなかったのか……?)

アドリスは今回の戦いにおいて、腰に差した二本の剣のうち、片方しか使っていない。彼は戦局に応じて一刀流と二刀流を使い分ける変則的な剣士なのだが、今回は片方の剣を腰に残したまま、きっちりと敵を討ち取っていた。この局面でアドリスが一刀流で戦った理由は不明であるが、見ようによっては「あえて力を温存して戦っていた」ようにも見える。

(ヴァーミリオンの、セレンとアドリスか……)

レキアが二人に対してどんな感慨を抱いていたのかは不明だが、アドリスの方は、レキアから向けられる強い視線に対して、内心では「頼むから、話しかけないでくれ」と切望していた(幸い、レキアも饒舌な気性ではなかったので、特に声をかけられることはなかった)。

そして、その間にコボルト達も、ポレットによる遠方からの聖弾と他の従騎士達の奮戦によって、あっさりと全滅する。その戦いの中で、エーギルはすっかり「護衛組」と同じように戦いに興じてしまっていた。

「あー、やっぱ調査とか、俺の柄じゃなかったかも! 楽しかったけどさ」

エーギルはそう呟きつつ、他の面々と共に、アシーナやフォーテリア達と合流すべく、ラオリスが走り去って行った方向へと向かって歩き出すのであった。

******

「なるほど、やっぱり、あの真っ赤な建物が『悪魔の館』なんだね」

フォーテリアは捕縛したバグベアーとの尋問を通じて、少しずつ情報を引き出していた。当初は一切の質問に対して答えようとしなかったバグベアーであったが、フォーテリアの巧みな会話誘導術によって、少しずつその内容が明らかになっていく。

このバグベアーが漏らした情報を総合すると、彼等の主である「悪魔」は、多種多様な種族を束ねる犯罪者集団の頭目であり、元の世界においても誘拐、強盗、強姦、殺人など、あらゆる悪逆非道の限りを尽くしていたらしい。そして、この世界に本拠地の館ごと投影された後も、状況はよく分からないまま、ひとまず川下に広がる町(カルタキア)の存在に気付いて、その周辺の街道を荒らし回り、そして連れ去られた多くの人々(主に女性)が、今もその館の中に軟禁されているらしい。

「つまり、いついかなる時でも『悪』を実践することこそが、『悪魔』の目的であり行動原理である、ということなのかな? 」

心の底から溢れ出る好奇心を押さえつつ、平静を装いながらフォーテリアはそう問いかけるが、バグベアーは言葉を濁す。

「分からん。あの御方の思考は誰にも理解出来ない。ただ、俺達はあの御方には逆らえない。これまで逆らってきた者達の末路を思い出すだけで、今も吐き気が……」

やはり、彼等は「悪魔」が生み出す恐怖によって心を支配されているらしい。本気で苦しそうな表情を浮かべるバグベアーに対し、フォーテリアは更に問いかける。

「別に、逆らわなくてもいいんだよ。きみ達の主人ことをわたしに話すことが、どうして逆らうことになると決めつける? わたしがきみ達の主人の敵とは限らないじゃないか。わたしはただ、話がしたいだけんだよ、きみ達の主人にね」

常識的な視点で考えれば、フォーテリアのこの言葉はあくまでも情報を聞き出すための「方便」と解釈するのが当然だろう。だが、今のフォーテリアの表情と声色からは、彼女が本気でそう思っているとしか思えない程の信憑性をバグベアーは感じていた。

「駄目だ! 言われたこと以外を告げてはならないと、俺は厳命されている。俺の判断で、勝手なことを口走ったら、俺は、俺は……」

「じゃあ、せめてこれだけでも、教えてもらえないか? きみ達の主人は、本当に『悪魔』なのか? それとも、『悪魔』と名乗っているだけの……」

フォーテリアがそこまで口にしたところで、突如、遥か遠方から一本の矢が飛び込んできた。突然のことに皆の反応が遅れる中、その矢はバグベアーの後頭部に直撃し、即座にバグベアーは息絶える。

「今のは……、一体、どこから!?」

弓使いのミョニムが困惑した声を上げる中、間近でその矢を目の当たりにしたフォーテリアは、そこに一枚の紙が結び付けられていることに気付く。湧き上がる興奮を押さえながらフォーテリアがその紙を広げると、そこには以下のような文言が記されていた。

「勇敢にして無謀なる諸君を歓迎しよう。賢明なる者は即刻帰りたまえ、悪魔と踊らんと欲する者は、我が館へ足を踏み入れるがいい。決して退屈はさせないと約束しよう」

文体は異なるが、そこに書かれている文字は、明らかに先日の「怪文書」と同じ筆跡であった。

「部下を口封じした上で、更なる挑発か。まったく、どこまで上から目線でわたし達のことを見ているんだろうねぇ……」

その手紙を持つ手を小刻みに揺らしながら、フォーテリアはそう呟く。傍目には怒りに打ち震えているように見えるだろうが、実際には、魂を揺さぶられる程の好奇心を押さえられなくなっているだけである。そんな彼女の思惑など知る由もないまま、傍らにいたアシーナは冷静に状況を分析する。

「どこから放ったのかは分かりませんが、ここまで正確に頭を射抜くだけの技術があるなら、当然、私達を不意打ちで狙うことも可能だった筈です。あえてそうしないということは、よほど侮られているのか、それとも、私達を殺してはまずい理由があるのか……」

「まぁ、どちらでもいいさ。ともかく、せっかく招待されたんだ。素直に『悪魔の館』へとお呼ばれしてみようじゃないか」

フォーテリアは他の従騎士達とあえて目を合わせないまま、そう呟きつつ、館のある方角へと向かって、やや早足で歩き始める。他の者達もやや戸惑いつつも、「魔境の混沌核を探す」というこの調査隊の目的を果たすために、彼女の後に続くことにした。

******

その後、フォーテリア達はエーギルやレキア達と合流を果たし、そのまま「館」へと向けて歩を進めていくと、やがて彼等の目の前に、月光に照らされた真っ赤な二階建ての邸宅が姿を現す。そしてこの瞬間、従騎士達は誰もが確信に至った。

「この建物の中に、間違いなく魔境全体の混沌核が存在する」

そうとしか思えない程の強大で禍々しい気配が、その館から立ち込めている。そのあまりの不気味さから、出来ることならばすぐにでも松明の火で燃やしてしまいたくなる程の嫌悪感が漂っているが、この中に人々が閉じ込められていると聞かされた以上、そうもいかない。そして、その建物から漂う「匂い」から、一部の従騎士達は気付いた。この館を塗装している「赤」の染料が、おそらくは「血」である、ということを。

「さて、では行こうか」

フォーテリアはそう呟きながら館に足を踏み入れようとするが、そんな彼女の前にアシーナが立ちはだかる。

「駄目です! 私達の任務はあくまでも混沌核の位置の調査。もうこの館の中にあることは確信出来た筈です。ここはまず一旦帰還して、この情報を伝えて、この混沌核を浄化出来るだけの指揮官の手で、浄化部隊を組むべきです!」

「まだ完全に場所を特定出来た訳じゃないだろう? どうせなら、この館の中のどこにあるのか、確認しておいた方がいいんじゃないか? 今のわたし達には魔境の混沌核は浄化出来ないにしても、上手くいけば捕まっている人達を救出することは出来るかもしれない」

確かに、その意見にも一理ある。しかし、フォーテリアの真の目的は別のところにあった。

(この館の主は、明らかに意図的にわたし達をここまで誘導している。その上で、自分の正体のことは部下を射殺してでも隠そうとしている。もしかしてその理由は、自分の正体をわたし達自身に暴いて欲しい、と考えているからではないか?)

それは、あまりにも突拍子もない仮説だが、そもそも敵のここまでの行動原理があまりにも不可解であることを考えれば、そんな可能性も確かに否定は出来ない。

(もし、そう考えているのだとしたら、わたしが『いのいちばん』に暴きたい。ただ、そのかわり、あなたの心を教えてほしい。不合理なその心、その欲求を、対話して教えて欲しい。消えてしまう前に、狩られる前に誰よりも先に出会って。わたしも、もしかしたら同じものかもしれないから……)

無論、こんな「本音」を口に出すことは出来ない。ただ、もしも「悪魔」の引き起こす不合理な行動が「悪事そのものが好きだから」という理由でおこなわれているのだとしたら、フォーテリアの中では、それは彼女自身の「本質」に近いものなのではないか、という考えから、徐々に「自分と近しいもの」として認識し始めている。だからこそ、本格的な浄化部隊が結成される前に、あわよくばこのタイミングで「悪魔」と直接対面したいと考えていたのである。

だが、そんな彼女に対して、彼女のことをよく知るツァイスやエーギルも異を唱える。

「さすがに、今の戦力では無謀すぎる。屋内戦用の準備もしていないしな」

「早く助けに行きたいのは分かるけど、ラオリス達の疲労も限界っぽいし、今回は一旦退いた方がいいんじゃない?」

彼等にそう言われたフォーテリアは、少し困ったような笑顔を浮かべる。

「そうか……、まぁ、そうだね。焦りすぎていたのかもしれない。ひとまず、今は与えられた任務を優先することにしよう」

肩をすくめながらフォーテリアはそう答えると、彼等は改めて地図上でこの館が出現した位置を確認した上で、カルタキアへの帰途に就くことになった。

なお、その帰路において、川沿いに落ちていた弩の矢の数が若干増えていたことが確認されているが、結局、それが誰の放った矢であったのか、カルタキアの公式記録には残されていない。

☆合計達成値:180(36[加算分]+144[今回分])/100

→次回「魔境浄化クエスト(BL)」発生確定、その達成値に40点加算

「とりあえず、どこか人手が足りなさそうな任務はないかな」

金剛不壊の

メル・アントレ

は、そんなことを呟きながらカルタキアの街を散策していた。先日、《王騎の印》の発動法を習得した彼(彼女)としては、その騎乗技術を活かせる機会を求めていたのでる。

すると、彼(彼女?)の視界に、騎乗状態で街を巡視している星屑十字軍の

コルム・ドハーディ

の姿が映る。

「投影体のウジ虫どもは潰しても潰してもすぐに湧いて出てくる、どうしてこうもしつこいのか」

コルムは明らかに苛立った様子で、周囲に対して厳しい視線を向けながら、そう呟いていた。その様相から察するに、明らかにただの哨戒ではなく、戦場にいる時と同じような気配を漂わせている。ひとまず、メルは彼に対して声をかけてみることにした。

「なにかあったの? コルムさん」

「あぁ。ここ最近、カルタキアの内外で『小さな木札』の投影物が発見されているらしいんだ」

「木札?」

「それが混沌災害を引き起こす原因になっているらしい。だから、俺はそれを探して浄化するために、町を巡視している」

「なるほど……。それって、人手は足りてる?」

「分からない。地元の従騎士達が何人か調査に当たっているようだが、敵の数も全容も把握出来ていない以上、足りてるとも足りてないとも言えないだろう」

なお、コルムは今回の件に関して、特に他の者達と連携することもなく自発的に巡視を始めているため、自分以外に誰が関わっているのかも正確に把握してはいない。あくまでも彼の行動原理の根幹にあるのは、この町が投影体によって汚染されるのを防ぐための個人的な衝動である。

コルムは一通り説明し終えたところで再び巡視へと戻り、そして、話を聞いたメルもまた、この事件に興味を示す。

「地元の従騎士の人達が関わっているなら、まずはその人達に話を聞いてみようかな」

メルはそう呟きつつ、領主の館へと向かって歩き始めた。

******

「要するに、その木札の出現場所は全く特定出来ていない、ということ?」

ヴェント・アウレオの

アリア・レジーナ

は、領主の館の一角に設置された会議室にて、幽幻の血盟の

ハル

に対して、そう問いかける。

この部屋は現在、「謎の木札」に関する諸問題を解決すべく設置された対策本部として用いられている。ハルは実質的にそのまとめ役としての任務をソフィアから命じられ、アリアもまたこの事件の解決に協力すべくこの部屋を来訪し、ハルから捜査の現状について確認しようとしていたところであった。

「はい。残念ながら、まだ明確な発生源までは確認出来ていません。ただ、過去の文献から、木札の正体まではほぼ掴めています」

ハルがそう答えたところで、隣に座っていた潮流戦線の

リンズ

が、一冊の本を片手に、状況を説明する。彼女は、今回の混沌災害を浄化するための手掛かりを探るために、ソフィアの書庫から過去の記録が記された書物を借りて、その内容を解析していたのである。ソフィアのようなルーラーになりたいと考えて聖印を覚醒させたばかりのリンズとしては、これはこれで自身の実力を試す好機でもあった。

「どうやら、現在カルタキア市中に出現している木札は、地球から投影された『呪言花札』と呼ばれる魔法具のような存在らしいです。それらには特殊な力が封印されていて、元の世界においても、その呪言花札を中心に自然現象を捻じ曲げたり、人や動物に取り憑いて異形化をもたらしたり、『洞』と呼ばれる異空間を作り出すこともあるとか」

更にリンズが詳しく調べたところ、呪言花札は全部で50枚存在し、そのうち「白札」と「鬼札(黒札)」以外の48枚には、それぞれ様々な花(植物)が描かれているらしい。そして、その中でも一部の特殊な札には動物や器物などの付属物が描かれており、その付属物の種類ごとに、込められている力の強さも異なるという。

そして、過去の記録によると、数十年前にもカルタキアにおいて呪言花札が次々と出現し、その一枚一枚が元の世界と同じように様々な怪奇現象や異形化を引き起こしていたが、この街の内側に魔境として出現していた「洞」を浄化することによって、どうにかそれらの出現も止まった、と記されていたらしい。

「今回の出現に際しては、今のところ、発見された呪言花札は全てソフィア様の手で浄化されており、そこまで大きな被害は発生していません。ですが、今でもまだ出現が続いていることを考えると、根本的解決のためには、それらの根幹を成している魔境としての『洞』を浄化する必要があるのでしょう。今は、散発的に出現する呪言花札を一枚ずつ浄化しつつ、その『洞』を探している、という段階です」

「……つまり、虱潰しに街中を探していくしかない、ということね」

アリアは少しうんざりしたような表情を浮かべながら、そう呟いた。もともと彼女は肉体労働に向いた気性ではないため、町中をひたすらアテもなく走り回って探し続けるという仕事は、考えただけで気が滅入る。

ちなみに、ここまで発生した呪言花札による混沌災害は、なぜか草木が奇妙な形で特殊な成長を遂げていたり、重力に逆らうような形で何かが空に舞っていたり、といった形での小規模な怪奇現象程度であり、そのような事態が発見される度にすぐさまソフィアに報告され、彼女の手によって浄化されてきた。過去の記録によれば、呪言花札の浄化に失敗した人間が札に取り憑かれて異形化したという事例もあるため、ここまでは「発見しても直接は触れずにソフィアの来訪を待つ」という方針で浄化を進めてきたようである。

ただ、現在、ソフィアはこの呪言花札とはまた別の「書庫に出現した侵入者」に関する案件にも対処する必要が発生したため、ソフィアは自分の手が間に合わない時に備えて、ひとまずハルとリンズに「自分の代役」としての花札浄化の任を委ねることにした。なぜその二人が選ばれたのかは不明だが、もしかしたら、二人の有しているメサイアとルーラーの聖印が、今回の呪言花札の浄化において相性が良い、と判断されたのかもしれない。

そして、こういった一通りの事情をリンズが説明したところで、この場に新たな来訪者が現れた。幽幻の血盟の

エルダ・イルブレス

である。彼女もまた今回の任務を解決すべく、情報収集に明け暮れていたのであるが、そんな中、気になる情報を入手したらしい。

「昨日から、何人か行方不明となっている人がいるそうです」

エルダは常にフルヘルムを装着しているが故に表情は見えないが、声色から察するに、少し焦燥しているようにも聞こえた。彼女が入手した情報は以下の通りである。

数日前、領主の館から程近い街の公園の一角にて、大量の白い紙片が「竜巻状の紙吹雪」として発生するという奇妙な現象が発生していた。その時はすぐさまソフィアが駆けつけて、発生源となっていた呪言花札を浄化した結果、空を舞っていた紙片は消滅し、事態は収束したのだが、その際に紙吹雪に触れた住民達の一部が、今日になって姿を消しているらしい。その中には、まだ幼い子供も含まれているという。

「行方不明になった方々の家族は皆、ここ数日、どこか様子がおかしかったと証言しています。おそらく、その時の紙吹雪に触れたことで、心を侵食されていたのでしょう。もしかしたら、もう既に街の外に出てしまっているのかもしれません。私はこれから、街の周縁から外側にかけての地域の調査に向かいたいと思います」

エルダはソフィアの従属君主ということもあり、今回の呪言花札の案件と書庫への侵入者の案件のどちらの捜査に協力すべきか迷っていたが、既に住民達(特に子供)が行方不明になっているという話が聞こえてきた以上、まずはこちらを優先せざるを得ない。とはいえ、「洞」が街の中に発生している可能性も十分にある以上、街の内側の警備をおろそかにする訳にもいかない。

この状況に際して、ハルは一瞬リンズに目配せした上で立ち上がる。

「わかりました。では、ぼくも町の外の調査に同行します。リンズさんとアリアさんには、町中の調査をお願いします」

ハルとリンズが「浄化役」として指名されている以上、調査部隊を分けるなら、この二人は別行動にした方が得策だろう。

「はい、分かりました。任せて下さい」

「仕方ないわね。頼まれてあげるわ」

リンズとアリアがそう答えたところで、また別の来客が近付いてくる足音が聞こえてきた。

「ねぇ、混沌の木札に関する調査をおこなっていると聞いたんだけど、今、人手は足りてる?」

そう言いながら扉を開いてその場に現れたのは、メルである。それに対して最初に答えたのは、アリアであった。

「足りないわ。お前も手伝いなさい」

アリアとしては自分の労力を減らすためにも、少しでも人足が欲しいと考えていたようである。

「分かった。じゃあ、協力するよ。で、今、調査はどこまで進んでる?」

「はい。実はこれから……」

メルの問いかけに対してリンズが現状を説明しつつ、彼等はそのまま手分けして呪言花札(およびそれによってもたらされる混沌災害)についての調査へと向かうことにした。

******

「さっきの様子から察するに、コルムさんは北側を重点的に調べてるみたいだから、僕は南側を巡回してみようかな」

メルはそう呟きつつ、自身の愛馬に跨り、街の哨戒を始める。リンズから聞いた話によると、呪言花札の出現場所の近くでは植物に異変が発生している事例が多い、という話だったので、騎乗した高い視点から、つぶさに周囲を観察することにした。

とはいえ、メルはもともとこの街の住人ではない以上、街に生えている樹木などに細かい変化が起きていても、なかなかその違いには気付きにくい。カルタキアはメルの故郷とは植物の生態系も全く異なるので、一見すると奇妙な様相に見えても、それはこの街ではごく一般的な植物、という可能性も十分に有り得る。その辺りの見極めの基準もよく分からないまま、気付いた時にはメルは街の外縁部の辺りにまで到達していた。

(もしかして、地元民のエルダさん達に町の調査をお願いした方が良かったのでは……?)

そんな考えがメルの中で広がり始めたところで、彼(彼女?)の視界に、見覚えのある人物の姿が映る。それは、アビスエール騒動の際にメルの歌声を聞いて正気を取り戻した街の青年の一人であった。事件の解決後、彼はメルに対して特に深々と感謝の意を示していたため、なんとなく記憶に残っていた。名は、確か「イシュー」と称していたような気がする。

「あ、イシューさん。ちょっと聞きたいことがあるんだけど、この辺で……」

メルのその声に対して、イシューは一切反応しないまま、町の外に向かって歩き続けている。その様子を見て、明らかに違和感を感じったメルは、ひとまず馬を降り、近寄って改めて声をかけてみた。

「イシューさん、メルだよ。覚えてない?」

間近で声をかけているにもかかわらず、その声の存在にすら気付いていない様子で、イシューはそのまま歩き続ける。そして、至近距離で確認したことではっきりと分かったが、明らかにその表情は虚ろで、目には生気が感じられない。アビスエールの時とは真逆の意味で、精神状態が正常ではなさそうな様子である。

(これが、呪言花札の影響……? だとしたら……、あの時と同じ手段が通じるかどうかは分からないけど……)

メルは意を決して、彼の耳元で、アビスエールの時と同じ歌を、彼一人だけに聞かせるつもりで超高音で歌い始める。すると、徐々に彼の表情に変化が生じ始めた。

「え……? あ…………、こ、これは……」

イシューはそう呟きながら、その場に立ち止まり、そして、真横にいたメルの存在に気付く。

「メルさん!? あれ? 今、俺はここで何を……」

「良かった。正気に戻ったみたいだね」

困惑した様子のイシューに対し、メルはそう告げつつ、彼を落ち着かせた上で話を聞き出そうとする。イシューはまだ微妙に状況を把握出来ていない様子ながらも、記憶を辿りながら訥々と語り始めた。

どうやらイシューは、先日の「紙吹雪事件」の際にその場に居合わせた人物の一人であったらしい。その時、空を舞っていた白い紙片の一部が彼の身に触れて以来、彼の心で「謎の声」をかけられているような不気味な感覚を覚えていたが、当初はその声が何を伝えようとしているのか、はっきりとは聞こえていなかった。しかし、昨晩から徐々にその声が聞き取れるようになっていったらしい。

「それは『花札を集めよ』という声だった。でも、その『花札』ってのが何なのか分からなくて、とりあえず、朝になったらソフィア様の元に相談に行こうかと思ってたんだけど、その前に段々と気が遠くなって、そこから先は……」

「覚えてない?」

「……あ、でも、なんかうっすらと、何かの気配に向かって身体が動いていたような……」

「その『気配』は、今でも感じる?」

「…………いや、今は、もう何も……」

この証言から察するに、おそらく、イシューは何者かによって精神を乗っ取られた状態で「呪言花札」もしくは「彼の心に訴えかけていた声の主」の気配に向かって歩いていたのではないか、と推測するのが妥当であろう。現状、正気に戻したことによってその気配は察知出来なくなっているようだが、放っておけば再びその「声」が彼に何かを訴えかけてくる可能性もある。

(今、この人が向かおうとしていたのは街の外側だった。ということは、エルダさん達に知らせた方がいいかも。それはそれとして、この人を放置しておくのも危険かな……)

メルはそう判断した上で、ひとまず自分の愛馬にイシューを同乗させた上で、エルダ達が調査に向かっている街の外部へと向かって駆け出していった。

******

一方、リンズとアリアは、これまで呪言花札が発見された場所を中心に、聞き取り調査をおこなっていた。と言っても、主に街の人々に対して直接聞きに回っているのはリンズであり、アリアはその周囲の状況観察が中心である。

「お前の方が人当たりが良いのだから、聞き取り作業はお前がやりなさい」

アリアにそう言われたリンズとしては、特に反論の余地もないため、積極的に人々に話を聞いて回ったところ、呪言花札が発見された区域に関しては、ソフィアの手で浄化された後は、特に混沌の残滓などは残っていないようで、これといった異変は起きていないらしい、ということが分かる。その上で、エルダが集めてきた行方不明となっている人々についての情報も探ってみたところ、一人の女性による「とある少女の目撃証言」へと辿り着いた。

「昨日の夜、キリカちゃんの姿を見かけたのよ。夜中に一人で歩いてちゃ危ないわよ、と声をかえようとしたんだけど、いきなり姿が消えてしまってねぇ」

キリカとは、紙吹雪の一件の際に近くに居合わせた少女の一人である。年齢的には従騎士達よりも若く、日頃は一人で外を出歩くような性分でもないらしい。

「それって、どの辺りですか?」

リンズがそう問いかけると、目撃者は今立っている道の先を指差しながら説明する。

「この通りの先の一つ目の角を右に曲がった先にある廃炉の辺りよ」

「廃炉?」

「昔は焼却炉として使ってたんだけど、混沌災害が頻発したことで、今はもう廃炉になってるの。普通は、あんまり人が近付くようなところじゃないわ」

その話を横から聞いていたアリアは、地図を見ながらその場所を確認する。

「ここは、まだ呪言花札が出現していない場所のようね」

今のところ、同じ場所で呪言花札が二回出現したという報告はない。そう考えると、むしろこれは「要注意案件」としての条件を満たしているだろうと判断したアリアとリンズは、目撃者が示した廃炉へと向かう。

すると、そこには確かに「かつて焼却炉であったと思しき何か」と、その近くにそびえ立つ大木の姿があった。二人がその周囲に異変が起きていないかと調べ回っていると、アリアが大木を見上げながら、ふと呟く。

「あそこに、一枚だけ変な形の葉が生えているわね」

彼女がそう言いながら指差した先にリンズが目を向けると、確かにそこには、他の葉とは形状が異なる「歪な五芒星」のような形の葉が見える。

「確かに……、これは混沌の影響っぽいですね」

「とりあえず、上まで登って、直に見て確認すべきだわ」

アリアはそう言いながら鞄を下ろすと、その中に入っている(登攀用に使えそうな)鉤爪付きの縄を取り出す。それは、今でも豪奢な服を着て貴族令嬢の如き雰囲気を漂わせている彼女にはあまり似つかわしくない代物である。

(アリアさんも、こう見て海賊なんだな……)

リンズが意外そうな表情を浮かべながらそんな感慨を抱いている中、彼女はその縄をリンズに押し付けた。

「これを使って、この木に登って調べて来なさい」

「私が、ですか?」

「当たり前でしょう。私にこの格好で木に登れと?」

この日もアリアはいつも通りの優雅なスカート姿である。確かに、誰に見られるかも分からない状態で木に登れるような姿ではない。彼女は今回の調査任務に当たって、何かあった時のためにこういった道具も持ち歩いてはいたが、自分で使うつもりは最初からなかった(これに対して、リンズはどんな状況にも対応可能なように、動きやすい作業着を身にまとっていた)。

(なるほど……、これが「人を使役する君主」としてのルーラーとしての正道か……)

アリアもリンズも「支配者」としての聖印の持ち主である。しかし、基本的にこれまで「人に使われる立場」であり続けたリンズと、生まれた時から支配階級として育ってきたアリアでは、やはり君主としての魂の在り方が根本的に異なっているようである。

(私も私なりの「ルーラーとしての道」を見つけないと……)

リンズは内心そう思いつつ、ひとまず今は素直にアリアから鉤縄を借りて、大木の上の方の枝に引っ掛けた上で、そのまま登り始める。そして、目標となる「葉」に手が届くところまで辿り着いた時点で、改めてその葉をまじまじと見つめる。

「やっぱり、どう見ても『本来のこの木の葉っぱ』じゃない……」

リンズはそう呟きつつ、手を伸ばしてその葉に触れようとする。すると、彼女の指先がその葉に届いた瞬間、彼女の触覚が「奇妙な違和感」を彼女の魂に伝えた。

(これは……、やっぱり、混沌!?)

彼女がそう実感した直後、それまで他の葉と同じような緑色のその葉が、唐突に鮮やかな紅色へと姿を変える。

「え……!?」

何が起こったのか分からずリンズが混乱していると、その直後、唐突に大木が揺れ始めた。

「えぇっ!?」

その揺れに驚いたリンズは、バランスを崩して木から落下してし、その真下にいたアリアの頭上へと落下してしまう。しかし、ここでアリアが咄嗟の判断でリンズを抱き止めた。

「あ、ありがとうございます……」

「気をつけなさい! もし頭から落ちてたら、骨折では済まないわよ!」

なお、地上にいたアリアもまた、この「揺れ」は実感していた。どうやら、この大木の根元で「何か」が揺れているらしい。そして、抱き止められた状態のリンズが再び「葉」のあった方角を見上げると、その葉の周囲の他の葉も、同様に「歪な五芒星の形をした紅の葉」へと変貌していた。

「お前、あの葉に何をしたのです?」

「わ、私はただ、指先で触れただけで……」

リンズはそう答えながらも先刻の状況を思い返してみると、彼女の指先が葉に触れようとした瞬間、自分の中の聖印が微妙に反応していたような気もする。

(もしかして、私が無意識のうちに聖印で浄化しようとして失敗した……? それとも、聖印が私を守ろうとして拒絶反応を起こした……?)

微妙に混乱した顔をリンズが浮かべる中、徐々に地表の揺れが激しくなっていく。もともと地上側にいたアリアは、その振動の変化から、冷静に状況を推察する。

「何か来るわ!」

アリアは足元に視線を向けながらそう叫びつつ、リンズを抱えたまま、一旦大木から距離を取る。すると、大木の根元の大地を掻き分けて、巨大な尾を持った蜥蜴のような怪物が現れる(下図)。その全長は大型の獣ほどの体躯であり、全身から明らかに混沌の気配が漂っていた。

|

+

|

地中から現れた怪物 |

(出典:『東京鬼祓師 鴉乃杜学園奇譚 公式設定画集』p.108)

|

その怪物の姿を見るや否や、リンズはアリアの腕から飛び降りつつ、小刀を構える。ただ、彼女は本来は弩使いであり、近接戦闘は得意ではない。そしてアリアもまた、あまり用いることのない武器である鞭を手に、怪物の出方を伺うが、怪物の方も今の状況に戸惑っている様子で、いきなり襲って来ようとはしなかった。

(この世界に投影されたばかりで、状況を把握出来ていない?)

(とはいえ、どう見ても言葉が通じる相手ではないわね。一般人が通り掛かる前に、誰か白兵戦が得意な戦闘要員を呼びに行かなければ……)

リンズとアリアがそう考えていたところで、唐突に馬の蹄の音が聞こえてきた。

「現れたな! 混沌のウジ虫が!」

その声と共に駆け込んできたのは、コルムである。投影体の気配を探して町を巡視していた彼は、先刻の「地震」の時点で混沌の気配を察知し、全力で現場へと急行して来たのである。

「さっさとくたばれ!」

コルムはそう叫びながら騎乗状態で怪物に向かって側面から突撃する。唐突なその衝撃に怪物は吹き飛ばされるが、空中で体勢を立て直して四つ足で着地し、そのままコルムに対して襲いかかる。それに対して、コルムは素早い手綱捌きでその攻撃を交わしつつ、応戦していく。

一方、その間にリンズは怪物との距離を取った上で武器を弩に切り替えようとするが、ここで彼女は怪物が出現した大木の(土が掘り起こされた部分の)根元から、この怪物と同等以上に強力な混沌の気配を感じる。すぐさま彼女が視線をそちらに向けると、そこに「木札のような何か」が埋まっているのを発見した。

「……あれは!」

リンズはそう叫びながら木の根元へと向かって走り出す。一方、救援を呼びに行こうとしていたアリアは、大木の隣に設置されている廃炉から不気味な気配を感じ取る。

(この気配……、まさか、また別の魔物が……?)

アリアが廃炉に対して警戒した視線を向けると、そこから感じられたのは「投影体の気配」というよりは「魔境の入口」に立った時のような感覚であった。

(もしかして……、これが「洞」?)

そんな予感を感じ取りながらも、アリアはその場から一歩後ずさる。本能的に「ここに近付いてはいけない」と思わせるような禍々しさが、その廃炉から広がりつつあった。

一方、大木の根元へと到達したリンズが、その場に屈み込んで根元を凝視すると、そこには確かに、現在この木に生えているのと同じような「歪な五芒星の形をした紅の葉」が描かれた木札(下図)が埋まっていた。

|

+

|

紅の葉の木札 |

(出典:『東京鬼祓師 鴉乃杜学園奇譚 公式設定画集』p.180)

|

(これを私が浄化出来れば……)

リンズは意を決して、聖印を掲げ、その聖印に全神経を集中させる。

(私はこの聖印の力で、人々を救う!)

改めて自身の誓いを思い出しながら、自身の魂を聖印に込めると、彼女の目の前でその札は浄化され、混沌の塵となり、その残骸を彼女の聖印が吸収していく。それと同時に、大木の葉は元の姿に戻り、そしてコルムと対峙していた怪物も一瞬にして消滅する。

「出来た……! 私の聖印でも、ソフィア様と同じように……!」

リンズが感慨に浸っている一方で、目の前の敵が消滅したコルムは、少し拍子抜けしたような表情を浮かべている。

「消えた……? 浄化されたのか?」

「おそらく、あの怪物はこの木に埋まっていた呪言花札に紐付けられて出現した投影体だったのでしょう。コルム様が怪物の目を引き付けていて下さったおかげです。ありがとうございます」

コルムに対してリンズがそう伝えると、コルムは微妙に消化不良な様子であった。

「そうか。だが、これでこの町の混沌が全て消えた訳ではないのだな?」

「えぇ……、多分、まだ他にも呪言花札がどこかに埋もれている可能性は十分に……」

「ならば、俺はこれから、それを探しに行く」

そう言って、コルムは騎乗したまま走り去っていく。一方、廃炉を注視していたアリアは、やや不可解な表情を浮かべていた。つい一瞬前まで、「不気味な異空間」が開かれるような気配が広がりつつあった筈の廃炉から、その気配が(札の浄化と同時に)一瞬にして消え去っていたのである。

(でも、やっぱり、どこか不気味な雰囲気は今も漂っているわね、この廃炉……)

アリアはそう実感しつつ、ひとまずはリンズと共に領主の館へと報告に戻ることにした。

******

「『外』の調査は、ぼく達二人だけで大丈夫なのでしょうか? もう一人くらい、誰かに護衛役をお願いしても良いと思うのですが……」

カルタキアの街の外への調査へと向かおうとしていたハルは、外壁の近くまで来たところで、エルダにそう問いかける。

「その点に関しては、実はもう既に一人、お願いしている人がいるのです」

エルダがそう答えると、彼女の視線の先(外壁の近く)に、見知った一人の同僚が立っていることにハルは気付く。

「あら、あなたも街の外の調査に行くことになったの?」

ハルに対してそう問いかけてきたのは、彼等と同じ幽幻の血盟の

ローゼル・バルテン

である。彼女の姿を見た瞬間、ハルのテンションは一気に急上昇する。

「おじょ……、ローゼルさん!」

以前はローゼルの「執事」を自称し、彼女のことを「お嬢様」と呼んでいたハルであったが、先日、彼女から「自分が『理想の淑女』になるまでは『執事』ではなく『仲間』として接してほしい」と言われ、現在は名前で呼ぶように心掛けていた。とはいえ、それでもハルにとってはローゼルが今でも「特別な存在」であることには変わりない。

なお、ローゼルが今回の呪言花札に関する調査任務に就いていることはハルも聞かされていたが、具体的にどの方面で調査に当たっているのかまでは把握していなかった。エルダが言うには、先刻領主の館へと報告に向かう直前にローゼルと遭遇し、助力を依頼したらしい。

「ちょうど私の方も、調査が手詰まりになってたところだったのよ。町の外の方が、私の弓を活かせる機会も多いと思うしね」

ローゼルとしては、アーチャーの聖印に覚醒したばかりということもあり、この機に実戦経験を積んで自身の実力を高めたいという想いもあったらしい。いずれにせよ、色々な意味でこの状況はハルにとっては望ましい展開であった。

「では、参りましょう。まずは、外縁の衛兵の人達から話を……」

エルダがそう言いかけたところで、近くにいた衛兵達がザワついている声が聞こえてくる。三人がその声の方向へと視線を向けると、そこでは、街道経由でこの地に来たと思しき商隊の人々が衛兵達に何かを報告しているように見えた。よく見ると、商隊の護衛と思しき人物の背中には、ドレッド状の黒髪の男性が、意識を失った状態で背負われている。

その「意識を失った男性」の姿を見たエルダは、驚いた声を上げる。

「あれは……、リグさんでは……?」

リグとは、このカルタキアにてナユタ地方(シェンム南部)の民族料理の店を開いている料理人であり、地元民の間ではそれなりに名の知れた人物である。独特のナユタ風の装束故に目立つ存在であり、エルダもハルもローゼルも彼とは顔馴染みであるが、確かに商隊に背負われている男は、リグの風貌に酷似していた。

「確か、リグさんも今回の行方不明者の一人だったわよね?」

ローゼルがそう問いかけると、エルダは頷きつつ、すぐさま衛兵達と商隊の面々が集まっている方面へと駆け寄り、ハルとローゼルも彼女に続く。

その上で、商隊の面々から話を聞いたみたところ、どうやらこのドレッドヘアの男は、カルタキアから程近い街道の脇に、気絶した状態で倒れていたらしい。商隊の者達としては放っておくのも忍びなかったため、ひとまずこの街まで連れてきた上で、衛兵に引き渡そうとしていたところであった。

エルダがそこまでの話を聞き出したところで、今度はハルが一歩前に出る。

「容態を確認させてもらってもいいですか?」

先日、メサイアとしてのスタイルに覚醒したばかりのハルとしては、この機に自身の力を試してみたいと考えていた。彼は聖印を掲げた上で、そのリグと思しき男性の心身の状態を確認する。

(外傷はない……。そして、毒などに冒されている様子もなければ、極端な栄養失調にも見えない……。ただ、精神が極端に疲弊しているような……)

ハルはそう判断した上で、ひとまず気付け薬を処方してみる。すると、その男性はあっさりと目を覚ました。

「んー……? あ、あぁ……?」

ぼんやりとした表情でそう呟く男性に対して、ハルが身を乗り出して声をかける。

「大丈夫ですか?」

「え……? し、白鴉!?」

男性は突如、大声を上げて仰け反る。彼が何を言っているのかも分からないまま戸惑うハルに対して、男性は直後に正気を取り戻したような表情を浮かべる。

「あ、あぁ、すまん。ハル君か……」

「やっぱり、リグさんですよね? 何があったんですか?」

ハルのその問いかけに対し、リグは訥々と事情を語り始める。彼もまた(イシューと同様に)昨晩から「花札を集めよ」という声が聞こえてきて、朦朧とした意識のまま、「何か」に導かれるように街の外へと出て行ったらしい。

だが、その過程で唐突に彼の前に「白い鴉」が現れて、行く手を妨害され、それでも心の声に逆らえずに強引に進もうとしたところで、意識が途絶えていたらしい。

「君のその白髪と同じような色の鴉だった。それで、目覚めた時に君の髪を見た瞬間、動揺して取り乱してしまったんだ」

なお、「白い鴉」などという生き物は、カルタキアには存在しない。それが本当に鴉だったのか、鴉に似た別の鳥だったのかは不明だが、いずれにしても投影体である可能性が高いだろう。

「その白い鴉が現れたのは、どの辺りですか?」

「うーん、正直、あんまり覚えていないんだが……、ただ、街道の近くではなかったと思う」

なお、商人達の証言によると、道端でリグを発見した際、彼の服はかなり土まみれに汚れていたらしい。この状況から察するに、おそらくは意識を失った後、何者かに引きずられる形で街道の近くまで運ばれたのではないか、というのが彼等の見解であった。

実際、リグは身体の節々に「記憶にない痛み」があると言っているため、その可能性は十分に高そうである。それに加えて精神面でも疲弊していたこともあり、ひとまず彼の身柄は衛兵達に預けた上で、三人は予定通りに外壁調査を開始することにした。

******

「うーん、エルダさん達、どこにいるのかな……」

エルダ達に情報を伝えるために、イシューを愛馬に同乗させた上で街の外へと出たメルであったが、さすがに「街の外」という範囲はあまりにも広すぎて、そう簡単には見つけられずにいた。

そんな中、イシューが何かに気付いたような声を上げる。

「これは……」

「どうしたの?」

「感じる……、さっきまで探していた、というか、求めていたものが、近くにあるような……」

どうやら、メルの歌で正気に戻った筈の彼の心の中に、まだ「混沌による暗示」のようなものが、かすかに残っていたらしい。

おそらく、そこに呪言花札があるのではないかと判断したメルは、イシューの感覚が指し示している場所へと向かう。すると、やがてメルの視界に、あまり見慣れない、小さな紫色の花が咲いているのを発見する。

「あれだ……、俺の中の何かが、あれを求めて……」

「イシューさんは、ここを動かないで!」

花から少し距離を取った場所で、メルはイシューと共に馬から降りた上で、イシューをその場に残し、慎重にその花へと向かって歩き始める。

(あの花は、明らかにこの辺りの地方の花じゃない。多分、異世界から投影された花。だとしたら、周囲の土の様子は……)

メルが注意深く地表に視線を向けると、やや奇妙な痕跡が目に映る。

(これって、何かが引きずられていった跡……?)

それが何なのかは分からないが、ひとまずメルはそのまま花に近付き、念の為、聖印を掲げた上で、その花に触れてみる。すると、直後にその周囲で「混沌核の収束」が発生し始める。

(あ……、これ、まずいかも……)

今、この場にいる従騎士はメルしかいない。混沌核の規模自体はそこまで大きくは無さそうだが、ここで敵対的な怪物が出現した場合、メルは一般人であるイシューを守りながら戦わなければならない。

「とりあえず、覚悟を決めるか!」

メルはそう自分に言い聞かせながら、馬に再び飛び乗った。

******

ここで、少し時は遡る。エルダ、ハル、ローゼルの三人は、リグが発見された街道近辺の区域を中心として街の外の探索を続けていたが、行方不明者の気配も、呪言花札の気配も、なかなか察知出来ずにいた。

しかし、そんな中、エルダの霊感が一瞬、「何か」に反応する。

「今、あちらの方で一瞬だけ、強大な混沌の力が発動したような……」

彼女がそう呟いて指差した先にローゼルが視線を向けると、弓使いの彼女は空中に奇妙な鳥の姿を発見する(下図)。

|

+

|

奇妙な鳥 |

(出典:『東京鬼祓師 鴉乃杜学園奇譚 公式設定画集』p.18)

|

「ハルの髪の色に似た、鴉……?」

かなり遠方であるため、はっきりとは分からなかったが、ローゼルの目には、それはリグの証言にあった白鴉の特徴に合致しているように思えた。しかし、すぐにその白鴉は姿を消してしまう。

そして、ひとまず三人がその方角へと向かおうとすると、そんな彼等の前に、一人の白髪の少女が姿を現した(下図)。その風貌は極東の民族衣装のようにも見えたが、彼女の全体から漂うオーラから、明らかに投影体と思しき雰囲気が醸し出されている。

|

+

|

白髪の少女 |

(出典:『東京鬼祓師 鴉乃杜学園奇譚 公式設定画集』p.18)

|

そして、彼女の傍らには(おそらく意識を失った状態の)一人の少年が、彼女に引きずられる形で連れられていた。その光景に対して三人が何かを口にする前に、先に白髪の少女の方から彼等に声をかける。

「其方等、北の街の住人か?」

方角的に言えば、この地から見て北側にはカルタキアが存在する。

「その通りですが、あなたは?」

エルダがそう答えると、少女はその手に引きずっていた少年を、エルダに向かって投げつけた。突然のことに驚きながらもエルダが彼を受け止めると、即座に少女は背を向ける。

「では、街まで連れて帰れ。そして、二度とこの地に近付かぬように厳命するのじゃ」

そう告げて少女はそのまま三人から遠ざかろうとするが、ローゼルが声をかける。

「待ちなさいよ! 何があったのか、説明して!」

彼女のその声に対して、白髪の少女は立ち止まりつつも、気怠そうな様子で振り返りながら聞き返す。

「聞いてどうする?」

「もし、この地に危険な混沌があるなら、浄化するわ。それが私達、君主の役目だから」

ローゼルが確固たる強い信念をその目に宿しながらそう告げると、白髪の少女は何かを思い出したような表情を浮かべる。

「君主……、そういえば、この世界では、『執行者』や『封札者』に相当する者達のことを、そう呼ぶのであったかな……」

彼女のその発言に対して、今度はハルが割って入る。

「あなたは、自分が『この世界の住人』ではないことをご存知なのですか?」

過去に「呪言花札」が出現した記録がカルタキアにある以上、その「呪言花札の存在する地球」からの投影体が以前にもこの地に出現した可能性は十分にある。その場合、その投影体には「以前に投影された時の記憶」が残っている事例が多い、という説も聞いたことがあった。

「あぁ。理屈はよく分からぬが、以前にもこの世界に迷い込んだことは何度かあるからのう。この世界のことも、うっすらと記憶に残っておるぞ。と言っても、それがいつのことだったのか、これが何度目になるのかも、はっきりとは覚えておらぬが……」

浮世離れした物腰で少女がそう語っている中、この場にいる者達全員が、少し離れた場所から聞こえてくる喧騒の存在に気付く。それは三人が向かおうとしていた方角(白髪の少女が歩いてきた方角)であった。

「しまった……、妾が離れている間に、誰かが『あの花』に触れおったな……」

白髪の少女はそう呟くと同時に、彼女の周囲に謎の光が満ちる。そして、その光に包まれた状態の中で、彼女の姿は一羽の「白鴉」へと変様していく。それは紛れもなく、先刻ローゼルが発見した奇妙な鳥の姿そのものであった。

驚く三人を無視して、白鴉はそのまま喧騒のした方向へと向かって飛び去って行く。三人もその白鴉を追おうとするが、さすがに少年を抱えている上に重装備のエルダは、どうしてもついていくのが厳しい。

(私とハルだけだと、もし怪物と遭遇した場合、応戦するのは難しい。だとしたら、敵が見えた瞬間に、私のこの矢で射抜くべきね……)

ローゼルはそう判断した上で、走りながら弓の準備を始める。そして、やがて彼女はその「喧騒」の正体を視界にとらえることになる。

そこにいたのは、双頭の(しかし、いわゆる「オルトロス」とは明らかに形状が異なる)犬のような姿の怪物(下図)と、それに退治する一人の騎士のような人物の姿であった。肉眼ではその人物の顔までは確認出来なかったが、ローゼルの隣を走っていたハルが、遠眼鏡でその正体を確認する。

|

+

|

犬のような怪物 |

(出典:『東京鬼祓師 鴉乃杜学園奇譚 公式設定画集』p.108)

|

「あれは、メルさんです! 隣にいる人が誰かは、分かりませんけど……」

そのハルの声を聞きながら、ローゼルは、すぐさまその場で弓を構える。

「この距離なら、届く筈。そして、もしあの怪物の足が馬並だと仮定するなら……」

ローゼルは距離から即座に状況を判断した上で、犬型の怪物に向かって聖印の力を込めた矢を放つ。すると、見事にその一矢は怪物の胴体を射抜き、怪物は苦しみながらも敵意をその矢の飛んで来た方向へと向け、ローゼルに対して走り込んで来る。

「……ここに到達する前に、あと二本は打ち込める筈!」

その目算に基づき、ローゼルは立て続けに連射を仕掛けると、突進しようとしてきた怪物に正面から的中し、怪物はのたうち回りながら消滅し、そのまま混沌の欠片と化していく。

「これが、今の私の力……」

「お見事です! お……、ローゼルさん!」

ハルが隣で絶賛する中、ローゼルは自分がアーチャーとして着実に成長しつつあることを実感していた。

******

こうして、エルダ、ハル、ローゼルの三人は、メルおよびイシューと合流を果たす。その上で、イシューはエルダが抱えている少年が「自分と一緒に紙吹雪事件の場に居合わせた少年」であるという旨を告げた。

そして、改めて彼等が謎の「紫色の花」を調べようとしたところで、上空から白鴉が降り立ち、再び「白髪の少女」の姿へと変わる。初対面のメルとイシューがその様相に驚くのをよそに、彼女はローゼルに問いかけた。

「たかが狗児とはいえ、隠人をこうもあっさりと倒すとは。どうやら、封殺師となりうる力の持ち主のようじゃな」

「……まず、順を追って説明してくれないかしら? そもそも、あなたは何者?」

「おぉ、そうじゃったな。まぁ、話したところで、どこまで分かるかは分からぬが……」

彼女はそう前置きした上で語り始める。

「妾の名は、白。呪言花札の『番人』なのじゃが……、まず、『呪言花札』について、其方等はどこまで知っておる?」

この質問に対しては、ハルが答えた。

「50枚で一組の、強大な力が封じ込められた地球の魔法具のようなものだと聞いています」

「まぁ、概ねその通りじゃ。そして、その力は暴走することによって災害を引き起こすこともあるが、その力を制御して自分の力とすることが出来る者達もおる。その意味では、この世界における『混沌』とやらと近い存在なのかもしれぬ」

「なるほど……?」

そのたとえが正解なのかどうかは誰にも分からないが、白が言うには、彼女達の世界には呪言花札を初めとする様々な「カミフダ」と呼ばれる特殊な力が込められた紙片が存在しており、その力を制御した上で利用したり、封印したりする力を持つ者達のことを「封札師」、カミフダの影響で異形化・暴走した人や動物のことを「隠人」、そして、カミフダを身体に宿しながらも自我を保った者達もおり、そのような人々は「札付き」と呼ばれているらしい。

(なるほど……、カミフダが混沌だとすれば、「札付き」は邪紋使いのような存在か……。そして、混沌を操るという意味では「封札師」は魔法師のようにも聞こえるけど、それを封印する力も持っているのなら、確かに君主にも近いのかもしれない……)

ハルの中でそのような形で理解が広がる中、メルは率直な疑問を投げかける。

「じゃあ、さっきの魔物は、犬がカミフダの力で『隠人』になった姿、ということ?」

「そうじゃな。より正確に言えば、『妾達の世界』で隠人化した存在が、この地に召喚された、ということになる。お前達の言葉では、それを『投影』と呼ぶのであったかな」

この語り口に対して、今度はエルダが問いかけた。

「あなたは、この世界のことをどこまでご存知なのですか?」

「詳しくは知らぬ。ただ、我等とは異なる世界に、一時的に魂が迷い込んでいるだけだと考えることにしておる。それ以上のことは、考えたところで分からぬからな」

「まぁ、それは、そうでしょうね……」

実際、厳密な「投影」の原理までは、エルダ達も正確に分かっている訳ではない。この世界全体を統括する魔法師協会ですら、どこまで正確な情報を把握しているかは謎である。

「ただ、妾の記憶が間違いでなければ、この世界においても『呪言花札』は放っておくと様々な災害をもたらすようじゃ。いわば、闇を引き起こす触媒のような存在となっておる。違うか?」

「その通りよ。だから、浄化しなければならないの!」

ローゼルが強い口調でそう答えると、白は手に持っていた扇子で、足元にある「紫の花」を指し示す。

「ならば、浄化してみせるが良い。妾の見立てが間違いでなければ、この花の根元に、呪言花札のうちの一枚が眠っておる筈じゃ。おそらく、先程の狗児の出現も、この花が原因じゃろう」

白がそこまで言ったところで、ローゼルの後ろにいたエルダが一歩前に出て、抱えている「少年」を白に見せつけながら問いかける。

「では、あなたが『この子』を引きずっていたのは、もしや……?」

エルダとしては、子供をぞんざいに扱っていたことから、当初は(白自身も子供のような姿なのだが)白に対してあまり好意的な感情は抱いていなかったが、この状況から、おおよその見当は付きはじめていた。

「あぁ、その童が、なぜか『この花』に触れようとしておった。何の力もない子供が迂闊に触れれば、それこそ『隠人』になりかねない。だから、妾の力で眠らせた上で、ひとまず人目につきそうな道の近くにでも転がしておこうかと思ってな」

乱暴なやり方だが、確かに、そう言われればエルダも納得出来る。その上で、彼女はもう一つの案件についても確認する。

「もしかして、少し前に、別の人も同じようにこの場所に現れませんでしたか? 黒髪で、こう、独特な巻毛の……」

「おぉ、おったのう。その者も近くの道の横に転がしておいたが、無事に見つけられたか?」

「えぇ、まぁ……、見つけたのは私達ではありませんが……」

「無事に拾われたのなら、何よりじゃな。いずれにせよ、何の力も持たない輩をこの花似触れさせる訳にはいかない。じゃが……」

ここで白は、改めてローゼルに視線を向ける。

「……其方の聖印とやらの力を以ってすれば、確かに浄化も可能かもしれん」

白は先刻のローゼルの戦いぶりから、彼女に対してはそれなりの実力の持ち主であると認識していたようである。しかし、ローゼルは首を横に振った。

「私じゃない。ハルがやるわ」

「ほう?」

白が意外そうな顔を浮かべる中、ローゼルはハルの背中を押す。

「ソフィア様があなたを指名したんだから、あなたはあなたの務めを果たしなさいよ!」

「もちろんです、ローゼルさん!」

ハルは全身からやる気を漲らせた状態で、紫の花の根元を掘り起こし始める。その後ろ姿を見ながら、ローゼルは内心で祈るように呟く。

(信じてるわよ、ハル……)

彼女を初めとする周囲の従騎士達が強い視線を彼の背中に向ける中、ハルは地中に埋もれた一枚の「紫の花が描かれた札」を発見する(下図)。

|

+

|

紫の花が描かれた札 |

(出典:『東京鬼祓師 鴉乃杜学園奇譚 公式設定画集』p.180)

|

そして、ハルがその木札に向かって聖印を掲げると、彼の魂に呼応するように聖印は強い輝きを放ちながら、花札を構成する混沌を分解していく。そして、気付いた時には地上にあった花も、その花が描かれていた札も、彼等の目の前から消滅していた。

「出来ました! 出来ましたよ、ローゼルさん!」

「ま……、まぁ、当然よね。これくらいはやってもらわないと、私のし……」

そこまで言いかけたところで、ローゼルは口をつぐむ。

「……なんでもないわ!」

二人がそんなやり取りを交わす様子を見ながら、白はほのかに笑みを浮かべる。

(この者達ならば、封殺者、あるいは「執行者」としての力を発動出来るやもしれぬな……)

白にしてみれば、この世界の命運そのものには大して興味もないが、呪言花札の「番人」として、その暴走を止めなければならないという使命のようなものが、彼女の心を突き動かしているようである。

******

その後、エルダが抱えていた少年は、リグ同様、ハルの手で意識を取り戻す。そして話を聞いてみたところ、彼もまたリグやイシューと同じように「花札を集めよ」という謎の声に突き動かされていたらしい。

この「謎の声」の主に関しては白も明確な心当たりはないようだが、一つの可能性として、彼等が遭遇した「紙吹雪」の正体が微弱なカミフダで、そのカミフダを生み出した何者かが、呪言花札を自身の手元に集めるために、彼等を利用しようとしたのではないか、というのが白の推測である。もともと呪言花札はカミフダの中でも極めて強大な力を持つ代物であり、その力を求める者がこの世界に投影されていたとしてもおかしくない、というのが彼女の見解であった。

ちなみに、白が(今回)カルタキアの近辺に出現したのはつい数日前であり、白鴉の姿で周囲を散策していたところで「紫の花」から呪言花札の気配を察知し、誰かが迂闊に触れることがないよう、警備を続けていたらしい。

ここまでの話を聞いた上で、メルが素朴な疑問を投げかける。

「あなたが呪言花札を回収することは、出来ないんですか?」

「ふーむ……、上手く説明出来ぬのだが、『妾一人の身』では、それが出来ぬのじゃ。一応、『元の世界』で『執行者』と共に集めた分の札については、今も妾の手元にあるのじゃがな……」

白はそう呟きながら、その独特な装束の「袖」の内側から、何枚かの「呪言花札」を取り出す。それらは、植物だけでなく、短冊や動物なども描かれていた。その色鮮やかな絵面に、ローゼルとハルは思わず身を乗り出して見入る。

「こうして見ると、綺麗な絵柄ね」

「ゲームとかにしたら、流行りそうですね」

二人がそんな感想を口にする中、エルダが白の発言の中の気になる部分に対して問いかける。

「先程の話にも出てきましたが、『執行者』というのは、何者ですか? それに、あなたは『番人』だとおっしゃいましたが、そもそも、それはどういう……」

「これ以上のことは、言っても分からぬじゃろう。妾が混沌やら投影やらの概念を理解しきれぬのと同じこと。その世界の住人の中にしか分からぬこともある。そういうものであろう?」

白のこの答えに対して、エルダは微妙にはぐらかされたような気分ではあったが、これ以上聞いても有益な話を聞けそうにはなかったので、ひとまず引き下がった上で、白と共に一旦カルタキアへと帰還することにした。

******

エルダ達は白を伴ってカルタキアへと帰還した後、リンズやアリアとも合流した上で、互いの情報を一通り交換する(なお、コルムはその間も一人で街の巡視を続けていた)。そして、街の衛兵達とも協力して警備体制を強化した結果、行方不明だった人々の大半は街の内外で発見された。彼等はいずれも、イシューやリグと同様に「花札を集めよ」という声によって心を支配されていたようである。

だが、そんな中で一人だけ、どうしても姿を発見出来ない者がいた。街の廃炉の近くで姿を消した少女、キリカである。リンズとアリアに案内される形で、外組の面々と共に白がその廃炉のある場所へと赴くと、白は何かを確信したような表情を浮かべる。

「間違いない。ここには『洞』がある。おそらく、その童もこの洞の中にいる何者かに心を操られて、この中へと入り込んでしまったのであろう。ただ……、どうやら今は『黒札』の力で入口が閉ざされておるようじゃな……」

彼女はそう呟きつつ、従騎士達に対して、再び「手持ちの呪言花札」を見せる。

「この入口をこじあけるには、其方等の誰かが、妾の手にあるこれらの呪言花札の力を聖印で制御した上で、『封札師』と同じ力を駆使するしかない」

白が言うには、以前にこの世界に投影された時にも、同じような形で彼女から呪言花札の力を受け取った者達がいたという。ただ、その時には呪言花札を取り込むことに失敗し、暴走状態になってしまった者もいたらしい。

果たして、今のカルタキアに、この呪言花札を使いこなせる者はいるのか、その答えを知る者は、まだ誰もいない。

☆今回の合計達成値:116/100

→次回「魔境浄化クエスト(BM)」発生確定、その達成値に8点加算

「ウェーリーめ、ここまでやったのなら、最後までやりきって武功を上げれば良いものを……」

カルタキアの港に停泊する飛空船「ルルーシュ」(下図)の甲板の上で、金剛不壊の艦長ラマン(下図)は、ボソリとそう呟いた。

カルタキア近海を(本人達にその意図があるのかどうかは不明だが)魔境化させながら周回し続けている「ドクロの飛空船」を浄化すべく、討伐部隊が編成されつつあったが、調査段階においてこの船の船長としての任務を果たしていたウェーリーの姿が、そこにはなかった。ウェーリーとしては、もう既に十分すぎるほど働いた、ということで、あとはラマン達に委ねて御役御免を申し出たらしい。

なお、他の参加者達の面々を見渡しても、あまり調査任務時の時のメンバーは参加していない。そんな中で数少ない継続参加組の一人が、第六投石船団の

リズ・ウェントス

である。彼女は、前回の渡航時に拿捕した飛行巨大イカを懐柔しようと、悪戦苦闘していた。

「なぁ……、頼むから、落ち着いてくれへんか? ウチ、別に取って食おうとしてる訳やあらへんねん。ちょっと力貸してくれるだけでええんや」

前回は敵のデビルフィシュミサイルを封じるための奇策として用いられたこの巨大イカを、今回は突入用の乗騎として活用しようと考えていたのだが、なかなか言うことを聞いてくれない。そんな彼女に対して、横からラマンが口を挟んだ。

「どうやら、触手の先端を触られるのを嫌がっているようだ。こちら側から鞍紐を通す形なら、どうにか受け入れてもらえるんじゃないか?」

ラマンはキャヴァリアーの中でも扱える者が珍しい《鳥獣の印》の使い手であり、動物の思考がある程度は理解出来る。彼の助言を受け入れながら、巨大イカの機嫌を取りつつ、どうにか鞍をその背中(?)に設置することに成功する。

「おぉ〜、おおきに! これでどうにか、この子ともやっていけそうやわ」

リズがラマンに対してそう告げると、ラマンは少し意外そうな顔をする。

「お前さんは弓使いだと聞いていたんだが、さすがにこの巨大イカの鞍上から弓を放つのは難しくないか?」

「うん。せやから、今回はこの子の制御に専念するつもりなんよ。敵船に突入した後は、短剣でどうにかするわ。まぁ、あんまり接近戦は得意やないけど」

リズはキャヴァリアーではないが、今回参加する従騎士達の中には、特にキャヴァリアー適正のある者もいない。それならば、比較的小柄なリズが操騎役を担うというのは、それなりに理に適った人選ではある。

「まぁ、ウェーリーが遺した兵器だからな。有効活用してもらえるのは嬉しいが、あまり無理はするなよ。もし敵の主砲を直撃したら、イカごと木っ端微塵で海の藻屑だ」

ラマンのその言葉に対してリズは、自分の中の恐怖を振り払うように言い切る。

「危険なのわかっとる。けど、誰かがやらんとアカンのなら、ウチが“やる”」

実際のところ、ラマンとしては(ウェーリーから後を託された立場上)誰も担当する者がいなければ、自分が巨大イカに乗ろうかとも考えていた。だが、リズがその役割を担ってくれるのであれば、ラマンが自由に行動出来る分、戦場での選択肢が大幅に広がる以上、彼女が決意を固めてくれたのであれば、素直に彼女に託すことにした。

一方、そんなリズの様子を、少し離れた場所から心配そうに横目で見ていたのは、ラマン直属の

スーノ・ヴァレンスエラ

である。彼は自身が持つ二振りの長剣のうち、「太陽の剣」を用いつつ、ここ最近はあまり用いていなかった「一刀流」の型を思い出そうと、素振りを繰り返していた。

「同じ失態はしない。それなりに対策は考えてきた」

先日の調査任務において、スーノは巨大飛空クラゲに斬り掛かった時に感電で気を失ってしまった。その時の状況を思い出しながら、今回はあえて(もう一つの長剣である)月の剣を封印して、太陽の剣だけを用いて戦う道を選んだのである。

当初はリズの様子が気になって、なかなか訓練に専念出来ずにいた彼であったが、巨大イカの調教がどうにか順調に進み始めたのを確認すると、徐々に彼の中での集中力が増していく。

(焦るな。逸るな。自分がすべきことを着実にやるしかない。己の成長だって、この任務の達成だって)

自分にそう言い聞かせながら一心不乱に剣を振る彼に対して、ラマンは満足そうな笑みを浮かべながら、心の中でエールを送る。

(頑張れよ、青少年!)

******

「今回は『天井のない戦場』だからな。思いっきり、暴れさせてもらうぜ」

鋼球走破隊の

ファニル・リンドヴルム

は、そう呟きながらルルーシュへと乗り込んだ。前回は岩礁内の洞窟での戦いということもあり、今ひとつ本領を発揮しきれなかった彼女だけに、今回こそは全力でマローダーとしての力を振るおうと意気込んでいた。

そんな彼女の前に、上役であるタウロス(下図)が現れる。

「よぉ! お前も今回はこっちの任務に来たか」

タウロスはファニルと同じマローダーである。どちらも「戦場において、味方が少ないほうが本領を発揮する戦闘スタイル」であるが、ここはファニルが先手を打って釘を刺しに行く。

「隊長、今回は、俺に一番槍を任せちゃくれねぇか?」

戦略的に言えば、タウロスが一番最初に甲板に乗り込んで雑兵達を一掃し、残りを後続の従騎士達が倒す、という手段の方が明らかに効率が良い。実際、それが鋼球走破隊の日頃の基本戦術であったが、ファニルとしては、いつまでも隊長の「おこぼれ」だけを貰う立場で終わるつもりはない。マローダーとしての力を確立しつつある今こそ、その実力を発揮する機会を奪われたくはなかった。

これに対して、タウロスは笑顔で答える。

「あぁ、元からそのつもりだ。というか、今回の俺の役割は『後詰め』だからな」

「後詰め? 隊長が?」

「より正確に言えば『留守番』だな。それが、ラマンの旦那の作戦なんだとよ」

いつものタウロスなら、そのような役回りを嫌がりそうに思えるのだが、なぜか妙に納得しているように見える。ファニルにはその様子がやや不可解には思えたが、自分に先鋒を任せてもらえるのであれば、あえて詳細を追求する必要もない。

(まぁ、お偉いさん達がそう決めたんなら、俺がとやかく言う話じゃねぇな)

ファニルが自分にそう言い聞かせているところで、もう一人の指揮官である潮流戦線のジーベン(下図)が姿を現す。その傍らには、彼の従属君主である

カノープス・クーガー

の姿もあった。

「おぉ、ちょうどいいところに来た。今回はコイツを前線に投入するから、《暴風の印》に巻き込まれないように、気をつけてくれよ」

陽気な口調でタウロスがそう告げたのに対し、ジーベンはいつも通りに淡々と答える。

「その者の実力は、前回の任務で目の当たりにしている。今更言われるまでもない」

先日の岩礁の魔境において、ジーベンとカノープスはファニルと共闘しており、既に顔見知りの状態であった。ただ、そのジーベンの発言に対して、ファニルは微妙に苛立ちを覚えながら宣言する。

「俺の実力は、あの程度じゃねぇからな。今度こそ、俺の真価を見せてやる」

別にジーベンとしては侮辱するつもりで言った訳ではないのだが、ファニルとしては「あの程度」が自分の実力だと思われるのは心外だったらしい。

「そうか、期待してる。ただ、今回は俺も突入組ではない。ウチの先陣は、カノープスに任せる」

ジーベンがそう告げると、カノープスは眼鏡越しに鋭い視線をファニルに向けながら、短く呟くように告げる。

「よろしく頼む」

「あぁ。今回も、期待してるぜ」

ファニルはタウロスと同じマローダー、そしてカノープスはジーベンと同じセイバーの聖印の持ち主である。現在のカルタキアにおいては、自身の指揮官と同じスタイルの聖印へと覚醒した者は存外少ない。その意味では、この二人は(戦闘スタイル的にも、気性的にも)数少ない「指揮官の直弟子(内弟子)」であり、タウロスやジーベンから見れば「自分の代わりに自分の役割を任せられる貴重な存在」ということになる。

(負けるんじゃねーぞ、ファニル!)

ファニルの背後でタウロスが熱視線を彼女に向ける一方で、ジーベンはあまり関心が無さそうな様子でその場から立ち去ろうとするが、ここで更に二人の従騎士が彼等の前に姿を現す。

「またアンタと同じ任務になったようだな、ジーベン!」

「お久しぶりです、タウロスさん」

ヴェント・アウレオの

ジルベルト・チェルチ

と

ラルフ・ヴィットマン

である。以前の任務において、ジルベルトはジーベンの、ラルフはタウロスの背中から戦い方を学び取ることで、それぞれセイバーとマローダーの聖印へと覚醒した身であり、いわば二人の「外弟子」のような存在とも言える。そして、前回の任務においては彼等もまた岩礁の魔境でファニルやカノープスと共闘した身でもあった。

「おぉ、お前らも来てくれたのか。だが、先鋒は譲らないぜ」

ファニルが牽制するようにそう告げると、ジルベルトはニヤリと笑いながら答える。

「あぁ、甲板の掃除は任せた。オレは、その隙に『内側』へと斬り込ませてもらう。アンタは狭い船内での戦いは、苦手だろう?」