『見習い君主の混沌戦線』第10回結果報告

カルタキア市内に突如として現れた謎の「塔」の攻略作戦は、先日の第一次調査隊によって8階までの踏破に至った。しかし、外から見る限り、その塔は低く見積もっても20階以上はありそうな高さであり、まだまだ先は長いように思える。

そんな中、第一次調査隊にも参加していた金剛不壊の

ウェーリー・フリード

は、塔の地下に閉じ込められていた女神との会話の中で出ていた「赤毛の剣士」について調べていた。

(あの女神は、以前にもこの世界に来たことがあると言っていた。ということは、その「赤毛の剣士」に関する記録も、どこかに残っている可能性はある……)

それが今回の塔の攻略に繋がるかどうかは分からないが、ウェーリーはカルタキアの書庫の司書に、それらしき人物に関する書物がないかどうか聞いてみる。すると、異界の英雄譚についての簡単な目録を手渡された。司書曰く、カルタキアには様々な世界からの魔境と同時に、様々な世界から英雄が投影されることもあるため、過去にカルタキアに出現したことの有無に関わらず、多くの世界の英雄達の記録が所蔵されているらしい。

ウェーリーはその目録から、条件に該当する英雄はいないかと調べてみたところ、「アドル・クリスティン」という剣士の名前に辿り着く。通称「赤毛のアドル」と呼ばれるその剣士は、とある異世界において百余冊にも及ぶ冒険譚を書き記した人物らしい。

それらの冒険譚の詳しい情報については分からなかったが、少なくとも彼の最初の冒険において、彼は「エステリア」という国において、二人の女神を助け、巨大な塔を攻略し、その後、天空の国へと渡ったということが記されていたことから、おそらく女神の話していた人物で間違いないのではないか、という推論に至る。

「なるほど……。とりあえず、これで一応、あの女神が言っていた『塔の最上階から空の大地に行ける』という話の裏は取れたな」

ウェーリーはそう呟きつつ、塔の内部に関する断片的な記述について(役に立つのか怪しい内容も多かったが)一通り書き写す。その過程で、ふとウェーリーは「あること」に気付いた。

「そういえば、『彼女』も赤毛だったな……」

地下帝国・栃木において共闘した少女のことを思い出しながら、ウェーリーは何かを閃いたような表情を浮かべる。

「まぁ、コケオドシにしかならないだろうが、それでも、意味はあるかもしれない」

彼はそう呟きつつ、この「アドル・クリスティンの最初の冒険」における彼の装備などの記述についても、詳しく書き出しておくことにした。

******

(怖いけど……、もう一度、頑張ろう!)

第六投石船団の

シューネ・レウコート

は、大鎌を手に持ちながら、重い足取りで「塔」へと向かっていた。

シューネが戦闘要員として任務に参加するのは、オークの盗賊団と戦った時以来である。あの時は、最初の一撃で先頭にいた敵の首を落とすことには成功したものの、その後は自分を見失って硬直状態になり、ろくに戦果も挙げられないまま終わってしまった。

それ以来、戦場からは遠ざかっていた彼女であったが、色々と悩み抜いた末、再び最前線へと立つ決意を固めた。とはいえ、「またあの時のようなことになったら、どうしよう……」という不安感を拭い切ることは出来ず、手足はぶるぶると震えている。だが、そんな彼女に対して、後方から声をかける少女が現れた。

「あの……、シューネさん、でしたよね?」

その声の主は、星屑十字軍の

ニナ・ブラン

である。以前、シューネとは公衆浴場の建設の時に協力したことがある。

「あ、ど、どど、どうも……」

「シューネさんも、塔の調査任務に向かうんですか?」

「え、えぇ……。その、戦いに参加するのは、ひ、久しぶりなので、役に立てるかどうかは、その、分からないんですが……」

「私もそうなんです。ここ最近、ずっと街の業務ばかりで、魔境調査にも殆ど参加していなかったので……」

ニナもまたシューネと同様、戦場に立つことへの恐怖から、しばらく魔境からは遠ざかっていた。そもそも彼女は性格的にも能力的にも戦いには向かず、当初は医療班として魔境調査にも参加していたものの、「治療は知識があれば誰でも出来る」という考えもあり、無理して危険な任務に自分が参加する必要もないと思ようになっていた。

「……でも、私がこれまで得てきた医療に関する知識が役に立つのなら、私にも戦場で果たせる役割があるのなら、参戦しようって思えるようになったんです」

前回の防衛任務を通じて、多くの従騎士達がそれぞれの立場でそれぞれの役割を果たした結果、無事に子供達を助け出すことが出来たこと、そして、その過程で自分も自分の役割を果たすことで事件解決に貢献出来たことから、ニナも「自分の役割をまっとうすること」に自信を持てるようになったらしい。

「果たせる役割、ですか……」

シューネには、ニナのような専門知識がある訳でもない(ヴァイオリンの技術も今は実質封印している)。今の自分に出来ることは、戦場で大鎌を振るうことしかないが、それすらも自信があるとは言い難い。

(今の私に果たせる役割なんて、本当にあるのかな……)

改めてそんな思いに苛まれるシューネであったが、ニナの様子を見ると、気丈に振る舞っている彼女の表情の裏にもまた、どこか自分と同じような恐怖感が残っていることが感じ取れる。

(あぁ、そうか……、多分、彼女も私と同じなんだ。戦場に立つのは、誰だって怖い……、ただ、彼女の方が、私より少し「先」に進んでいるだけで……)

その差がどこで産まれたのかは分からない。ただ、ニナが自身の治療技術を心の拠り所にしているのだとすれば、やはり自分も、今は「大鎌」の技術に自信を持てるようになるしかない、ということを実感する。

(私が自分に自信を持てるようになるには、やっぱり、今回の任務で、私自身の手で、自分を納得させるように証明するしかないんだ……)

シューネがそんな想いを胸に、静かに決意を固めていく中、隣を歩いていたニナは、別の従騎士の姿を発見する。それは、顔が見えなくなるような形状の兜を抱えた、赤毛の少女であった。

「あ、えーっと……、ノルマさん、ですよね?」

彼女がそう言って声をかけた相手は、幽幻の血盟の

ノルマ

である。戦闘用の兜を手に塔のある方向に向かっている様子からして、彼女もまた塔の調査任務に向かおうとしているように見える。

「え? あ、はい、ノルマです、けど……」

「ニナです。この間は、アナベルさんを助けて下さり、ありがとうございました」

ノルマは先日の悪魔との戦いにおいて、囮役を引き受けた孤児院の少年・アナベルを身を挺して庇った従騎士の一人であり、後日、ニナはアナベルからその話を聞かされていた。ニナにとってアナベルは特に身内という訳ではないが、この戦いにおいて彼が「ニナから学んだ医療技術」でレオナルドを救ったということが、ニナの今の自己肯定感をもたらしたという一面もあり、その状況をもたらしてくれたノルマは、間接的にニナにとっての恩人ということでもある。

「それが、私の役割ですから……」

微妙に目をそらしながらノルマがそう答えたのに対し、ニナは更に語りかける。

「今回の塔の調査任務にも参加されるのですか?」

「はい、危険な塔のようですし、まだ今の自分では厳しいでしょうけど……、補助でもいいから、何かするのが良いかな、と思いまして……」

やや俯きつつそう呟くノルマを見て、ニナも、そしてシューネも、どこか自分と似た気性を感じ取る。どうやら彼女もまた、自分に自信を持ちきれずにいる、彼女達と同世代の従騎士の一人のようである。

そんな彼女達が塔の前へと辿り着くと、そこには既に三人の従騎士が到着していた。前回から引き続いて参加している潮流戦線の

ユリアーネ・クロイツェル

と、彼女の同僚である

エーギル

、そしてシューネと同じ第六投石船団の

ツァイス

である。

「お、アンタ達も参加するんだ。よろしくな!」

シューネ達の姿を発見したエーギルが、そう声をかける。彼は今回、索敵役としてこの任務に参加するつもりでこの場に足を運んでいた。ちなみに、ニナとノルマは前回の防衛任務でエーギルとは共闘しており、そしてシューネにとっては(ややトラウマ気味の)オークとの戦いの時に隣で戦った仲である。

「この間は、孤児院の皆を守ってくれて、ありがとうございました!」

「今回も、よろしくお願いします」

「よ、よ……、よろしく、お願い、します……」

三人がそれぞれに答える中、エーギルの隣に立っていたツァイスが、心配そうにシューネに声を掛ける。

「大丈夫か? 身体も声も震えているようだが……」

「だ、大丈夫、です! 今度こそ、絶対に、きちんと任務を果たしてみせますから!」

自分を奮い立たせるようにシューネがそう言い切ったところで、ユリアーネが皆を見渡しながら語り始める。

「皆さんのご参加、感謝致しますわ。ここにウェーリーさんを加えた七名での任務となる予定ですので、今のうちに、皆様には前回の状況をお伝えしておきましょう」

彼女はそう告げた上で、前回の任務の際の塔の内部の状況について詳細に説明を始めると、冒頭の「地下室の女神」の話の時点で、シューネは驚きの声を上げる。

「レアさんが、女神!?」

今のところ、レアと思しき「ハーモニカの少女」と直接会ったことがあるのは、シューネだけである。直接会った身として、彼女が投影体であろうということは察していたが、さすがに神格とまでは思っていなかったらしい。だが、そうだと言われれば、彼女から漂っていた「どこか神秘的な雰囲気」にも合点がいく。

その上で、塔の中に現れた魔物のうち、大半は地下牢の女神の力で無力化されているものの、「神官の子孫」だけはその状況下でも稼働可能、という旨を告げられると、シューネは少し、暗い顔になる。

「つまり、戦わなければならない相手は『元人間』の魔物だけ、ということですか……」

シューネがそう呟いたところで、彼等の視界に前にウェーリーが現れた。

「ごめん、少し待たせてしまったかな」

そう声をかけたウェーリーの両腕には、見慣れない銀色の剣と盾が抱えられている。

「ウェーリーさん、それは……?」

ユリアーネが怪訝そうな表情で問いかける。前回の調査時に、ウェーリーは武器も盾も持たずに参加していた。もともと彼は武闘派君主ではなく、それがいつもの彼のスタイルの筈である。

「出来れば、『君』にこれを装備してほしいんだ」

ウェーリーは、ノルマに対してそう告げた。

「え? それは、一体……?」

「まぁ、ちょっとしたハッタリだよ。効くかどうかは分からないけどね……」

彼はノルマとその場にいる者達に対して、自身の考えた作戦を提案する。

「……という訳だ。出来れば銀色の鎧も欲しかったんだけど、さすがにそこまでは入手出来なかった。まぁ、仮にあったとしても、彼女の体格に合うかどうかも分からないしね」

ウェーリーは淡々とそう説明すると、ノルマは半信半疑ながらも、ひとまず本来の剣と盾をウェーリーに預けた上で、彼の作戦に従い、銀色の剣と盾を手にする。

(私の聖印で、そこまでの「輝き」が出せるのでしょうか……)

ノルマは不安な心境を抱えながら、いつもの兜をかぶり、そして他の六名と共に、塔へと乗り込んでいくことになった。

******

前回同様、彼等はまず地下牢へと向かう。今回は特に妨害する魔物が現れることもなく、あっさりと「禍々しい扉」の前まで辿り着くと、ユリアーネが扉に向かって語りかける。

「女神様、御無事ですか?」

その声に対して、扉の奥からは前回と同じ声が届いた。

「お待ちしておりました。再踏破の準備が整った、ということでよろしいですか?」

「はい。前回とは参加者が異なりますが、今回の方が人数も多いので、今度こそ、最上階に待つというダルク・ファクトの元まで、辿り着きたいと考えておりますわ」

「それは、頼もしい限りです。ただ、少し、気になることが……」

「何ですの?」

「数日前から、塔の中に『レア』の気配が漂っているのです」

その名に対してシューネが若干反応するが、声は出さない。代わりに、そのままユリアーネが話を続ける。

「レア様とは、あなたの双子の姉妹にあたる女神なのですよね?」

「はい。ですが、前回もお伝えした通り、私はこの世界に来て以来、彼女と会っていません。もしかしたら、私とは別のところに、彼女も捕らえられているのかもしれませんが……、あくまでも『気配がする』というだけなので、確証は持てないです」

「その気配のする方向は分かりますか?」

「『上』ですね……、それも、かなり高層の階だと思います……」

牢獄の女神がそう答えたところで、ユリアーネがふと思い出したかのように問いかける。

「そういえば、私、まだ『お名前』を伺っておりませんでしたわ。私はユリアーネ・クロイツェル。あなたは?」

世界によっては、固有の「名前」を持たない神もいる。ただ、少なくとも彼女の場合、もう一人の女神に「レア」という名前がある以上、彼女にもまた何らかの個体としての識別名が存在していると考えるのが自然であろう。

「フィーナ、です。レアに出会った時には、この名をお伝え下さい」

「承知いたしましたわ。では、フィーナ様、私達にもう一度、お力をお貸し下さい」

ユリアーネがそう告げると、扉の向こう側にいるフィーナは、前回と同様に塔全体に対して、女神としての力を発動させる。前回参加していなかった五人がその神々しい光のオーラにやや戸惑う中、今度はウェーリーがフィーナに対して問いかけた。

「一つ、確認したいことがあるんだが、この塔にいる『神官の末裔』について、君はどこまで知っている?」

「どこまで、とは?」

「私達はこれまで、蝙蝠の魔物、死神の魔物、そして蟷螂の魔物と戦ってきた。彼等はそれぞれ、ダビー、トバ、メサの神官の末裔、ということでいいのかな?」

この仮説は、彼等が奪おうとしていた「イースの本」の章の表題からの推測である。

「はい。彼等の本名は、ガルバ・ダビー、フェニス・トバ、そしてマナル・メサ。いずれも、本来は神官の末裔だった者達です」

「そして、ファクトの末裔であるダルク・ファクトが最上階にいるとして、あと二人、ハダルとジェンマの末裔がこの塔の中にいる、ということか?」

その答え如何によって、誰にどの本を持たせるべきかが変わってくる。これに対して、フィーナは少し間を置いた上で答えた。

「あくまでも私の知る限り、ですが、ハダルの末裔で魔物化した者は、少なくともこの塔の中にはいません。それが、私がハダルの章を持ち出すことが出来た理由でもあります」

「なるほど」

「そして、ジェンマの末裔であるグラッグ・ジェンマも魔物化しているようですが、私もその姿を見たことはありません。十階よりも上の階層の辺りから、その気配は感じます」

「じゃあ、それで全員、ということかな?」

「いえ、ファクトの子孫はダルク・ファクトの他にあと二人、アミューダ・ファクトとファド・ファクトがいます。ダルク・ファクトはまだ人間としての姿を維持していますが、あとの二人は、それぞれ金色と銀色の『巨大な鬼の生首』のような形状で、その周囲には火の球のようなものが漂っています」

想像するだけで不気味な光景だが、いずれにしても、ファクトの章は今のウェーリー達の手元にはないため、実質的に気をつけるべき(持っているだけで狙われる可能性が高い本)は「ジェンマの章」のみ、ということになるだろう。

「そういうことなら、ジェンマの章は俺が持つ」

当然のごとくツァイスがそう宣言する。この場にいる中で唯一のパラディンである彼以上の適任者は他にいないように思えたのだが、ここでエーギルが異論を唱えた。

「いや、ここは俺が持った方がいいんじゃないかな」

「なぜだ?」

「ほら、今回は俺が索敵役だし。最前線の俺に敵が反応してくれた方が、こっちも対応しやすいじゃん?」

「うーん、そういうものか?」

「それにさ、お前が新しく習得した《庇護の印》って、味方を守るための力なんだろ? だったら、俺が狙われる状態にして、お前が庇ってくれれば、それでいいじゃんか」

実際、パラディンの《庇護の印》は、自分への攻撃を防ぐ時には発動しにくい(少なくとも、今のツァイスには出来ない)。そう考えると、確かに、あえて「自分以外の誰か」を狙ってもらった方が、その効果は発動しやすいだろう。

「分かった。ただし、絶対に俺から離れるなよ」

「あぁ。頼りにしてるぜ。まぁ、庇われる前に、俺が避けちまえば問題ないんだけどな」

こうして、ひとまず「ジェンマの章」はエーギルに手渡され、まだどこかに末裔が隠れている可能性がある「ハダルの章」をノルマが、「ダビーの章」「トバの章」「メサの章」については、それぞれシューネ、ツァイス、ウェーリーが持つことになった。

「ファクトの末裔が複数人いる以上、他の神官の末裔もまだ他に潜んでいる可能性が無いとは言えない。油断せずに行こう」

ウェーリーが皆にそう告げると、ツァイスが付言する。

「そうだな。とはいえ、油断は禁物だが、心配しすぎる必要はない。誰が狙われたとしても、俺がこの盾で絶対に守ってやるよ」

ツァイスのその言葉を六人は信じた上で、地上階へと戻って行くのであった。

******

前回からの継続参加であるウェーリーとユリアーネの道案内の下、1階から8階までに関しては(特に新たな怪物が現れることもなく)前回「蟷螂の魔物」を倒した場所まで駆け足での踏破に成功し、そのまま右手側にあった上り階段を登ることになる。

9階に辿り着いた彼等は、階段から見て右斜前の場所に、巨大な水晶球が置かれていることに気付く。おそらく、本来は何らかの仕掛けが込められている水晶球なのだろうが、今はフィーナの力によって無力化されてるようである。そして、その水晶球の右隣と左隣(つまり、階段から見て右斜め前と真正面)に、それぞれ上へと続く階段があり、更に左手にも別の通路があったが、ひとまず彼等は「右斜前の階段」から、上の階へと登ってみることにした。

10階で彼等を待っていたのは、細長い一本道の通路であった。その通路の先には上への階段が存在し、その間の通路には特に何の気配も感じられない。どうやら、9階の「もう一つの階段」を登った先とは繋がっていないらしい。そちら側がどうなっていたのかも気になるところだが、ひとまず彼等はそのまま目の前の階段を登って行くことにした。

11階への階段を上がった先もまた一直線の通路が続いていたが、今度は右手側に、これまでの塔の中では見たことがない特殊な形状の柱が並んでいる。もしかしたら、これも何らかの装置なのかもしれない以上、(今回もまたフィーナの力が切れる前に踏破することが出来なかった場合)帰路の際には注意する必要もあるかもしれないが、ひとまずこの場は無視して良いと判断して直進した結果、またしてもあっさりと上り階段へと辿り着くことになった。

12階もまた(今度は一直線ではなく、途中で直角に曲がる通路ではあったが)一本道であり、そのまま上への階段へと直結している。相変わらず、「9階のもう一つの階段」と繋がっていると思しき形跡がない上に、明らかに「今見えているフロア以外にも『12階』に相当する区画があるとしか思えない広さ」なので、果たして「こちら側」の道で正しかったのか、改めて不安も湧き上がってくるが、今更引き返す訳にもいかない以上、従騎士達はそのまま黙って階段を登る。

13階に至った彼等は、ようやく「分かれ道」を発見する。しかし、片方の道は上り階段へと続いていたのに対し、もう片方の右の先にあるのは、巨大な鏡だけであった。この鏡にも何らかの仕掛けはあるのかもしれないが、フィーナの加護にも時間制限道がある以上、今は無視してそのまま上の階へと進む道を選ぶことにした。

そして、14階へと到達した彼等は、またしても一本道の通路を(途中で二回右折することによって)進むことになるが、今度はその通路の先にあったのは階段ではなく、「扉」であった。

やむなく、彼等は一旦、立ち止まり、扉の向こう側から物音がしないか、耳をひそめる。しかし、何も聞こえてこない。その状況を確認した上で、エーギルが皆に問いかけた。

「とりあえず、開けてみればいいよな?」

今回の任務において、エーギルは索敵役として最前線に立つ役割で参加している。その彼の提案に対し、実質的に作戦参謀の立場にあるウェーリーが答える。

「そうだね。ここまで来て引き返すよりは、まずこの道の先を確認すべきだ。ただ、罠があるかもしれないから、気をつけて」

「了解。じゃあ、慎重に……」

エーギルがそう呟きながら、静かに扉を開くと、そこにはやや大き目の部屋が広がっており、床には多くの石が転がってる。そして、その中央には「巨大な岩」のような何かがあり、その奥には宝箱のような何かが見える。

|

+

|

巨大な岩 |

出典:『イース テーブルトークRPG』 p.109

|

「なんだ? この岩……?」

エーギルがその岩に近付こうとした瞬間、周囲の石がピクッと動き始める。その瞬間、彼の一歩後ろで待機していたツァイスは、嫌な予感を感じた。そして次の瞬間、それらの石が一斉にエーギルに向かって石礫のように飛びかかって来る。

「エーギル!」

ツァイスはそう叫びながら、自らの聖印を輝かせ、《庇護の印》を発動しようとする。だが、突然の出来事だったこともあり、発動がほんの一瞬だけ遅れてしまった。

(まずい、間に合わない……)

しかし、ツァイスの中で「出遅れた未来」がイメージされたにもかかわらず、彼の身体はエーギルと石礫の間に入り込み、その盾でエーギルを守り抜いた。ユリアーネが《巻き戻しの印》を発動させたのである。

「うぉっと!?」

エーギルは驚き、仰け反る。石礫はツァイスによって弾かれた後、更に続けてエーギルに向かって遅い来るが、エーギルはそれらのうちのいくつかは避けつつ、避けきれなかった分についてはツァイスが盾で弾き続ける。一方、その更に後方にいたシューネとノルマにも何発かの石礫は飛んでいたが、あくまでそれらは(エーギルが避けたことにより)流れ弾のように彼女達へと向かっているだけで、石礫の標的はエーギルに集中しているように見えた。

この状況を目の当たりにしたツァイスは、巨大な岩に向かって叫ぶ。

「お前が、グラッグ・ジェンマか!?」

それに対して、巨大な岩は(どこから声を発しているのかは不明だが)答える。

「我が真名を知っている、だと……? 貴様等、何者だ? なぜ我が一族の書を持っている?」

「こっちにも色々事情があってな。悪いが、この本を渡す訳にはいかない」

「ならば、力づくで奪い返すまで!」

巨大な岩がそう叫ぶと、石礫の勢いは更に増していき、後方の非戦闘要員である三人(ウェーリー、ユリアーネ、ニナ)のいる方面にも飛んでいくが、それらに対してはノルマが身を挺して彼等を守ることで、どうにか耐え忍んでいた。

この状況下で、ノルマの傍らで防戦に徹していたシューネは「自分の果たすべき役割」について改めて考える。

(エーギルさんとツァイスさんは、石礫の矢面に立ってて、身を守るので精一杯。ウェーリーさん達を守るには、防備の固いノルマさんの方が向いてる。今、この場であの岩に攻撃するなら、射程の長い大鎌を持っている私が一番適任……)

それでも、大鎌が届く範囲にまで踏み込めば、当然、無傷では済まないだろう。そして、先刻のツァイスとの会話を通じて、この「岩」が本来は人間であったことも分かってしまったことで、彼女の中で、相手を傷つけることへの恐怖と不安が広がっていく。

(この岩は、先祖から受け継いだ本を取り戻したいだけ……、でも、今はもう話をして説得出来るような存在ではなくなってしまっている……。そして、このままだと、いずれは皆が……)

目の前で必死で戦うツァイス達の姿を目の当たりにして、シューネは改めて自らの心を奮い立たせる。

(ここで折れたくない……、少しでも頑張るって決めたんだから!)

彼女はそう決意した上で、岩の構造を凝視する。よく見ると、それは「一つの巨大な岩」というよりは、「いくつもの岩の集合体」のような構造となっており、そして、その中央の部分に一箇所だけ、明らかに形状が異なる部位が剥き出しとなっていることが分かる。おそらく、その部分がこの怪物の「核」なのだろう。

シューネは相手との距離と、自身の大鎌の形状および長さを考慮した上で、岩の攻撃が主にエーギルへと集中している状況を確認しつつ、密かにその岩の側面から斜め後ろへと回り込む。その過程で何発かの流れ弾の石礫を身体に受けていたが、次の一撃に向けて集中力を高めていた彼女は、気にせずそのまま岩との間合いの確認に徹していた。

(多分、この角度からなら、この大鎌の先端で……)

彼女は両手で柄の部分を握りしめつつ、独特のフォームで大鎌を薙ぎ払う。

(ごめんなさい!)

そんな想いを込めた彼女の大鎌の突先は、彼女の目論見通りに巨大な岩の中心部分を貫く。突然のその一撃に対して岩は全く何も反応出来ないまま、混沌の残滓をその場に残す形で消滅していった。

「た、倒した……?」

シューネはそう呟きながら、腰が抜けたかのようにその場に座り込む。そして、すぐさま彼女の元へ、後方からニナが駆けつけてきた。

「大丈夫ですか!? シューネさん!」

彼女にそう言われたことで、シューネは自身の身体が石礫で傷だらけになっていることに気付き、そして今頃になって痛覚が全身を蝕み始めた。ニナが治療具を用いてシューネの治療を始めると、シューネは半ば放心状態のまま、ニナに身を任せる。そして、自分なりに頑張れたという実感が少しずつシューネの中で浸透し、晴れやかな気持ちになっていく。

(私にも、果たせる役割があったんだ。私のこの大鎌だから果たせた役割が……)

自身の得物を眺めながらそんな感慨に浸るシューネの姿を、同僚のツァイスは優しく見守る。そんな彼に対して、エーギルが問いかけた。

「なぁ、最後のあの瞬間、俺じゃなくて、彼女を助けに行かなくて良かったのか? 同じ部隊の仲間なんだろ?」

「あくまで、お前を助ける前提で本を持ってもらったんだ。俺が彼女を優先した結果、お前が倒れたら意味がないだろ?」

「俺なら、自力で避けられたかもしれねーじゃん」

「無理だな。お前のところに攻撃が集中していた以上、さすがに全部かわすには量が多すぎる。それに、彼女だって『投石船団』の一員だ。流れ弾程度の石礫に耐えられない筈はねえよ」

「俺よりも、彼女の方が信用出来るってことか?」

「そんな言い方するなよ。あくまで、石礫の量の問題だ。当然、彼女の方に攻撃が集中するようなら、彼女を優先して守ったさ。彼女がどこの所属であろうともな」

このカルタキアにいる限り、祖国が同じかどうかは関係ない。総合的に戦局を判断した上で、あくまで「その時点で自分の守りたいものを守る」というのが、今のツァイスの矜持であった。

そして、シューネへの応急措置が一段落したところで、ニナがツァイスにも声をかける。

「ツァイスさんも、傷跡を見せて下さい」

「え? 俺は全然……」

「いえ、さすがに無傷ではない以上、手当はしておくべきです。この先に、もっと強い怪物がいるかもしれないんですから、万全の状態で臨まないと」

実際、ツァイスもエーギルへの攻撃をひたすら守り続けていた以上、それなりの傷は負っていた。医療担当のニナとしては、その状況を見過ごす訳にはいかいようである。

「お、おぉ、分かった。じゃあまぁ、念の為、な」

ツァイスはやや戸惑いつつ、素直に彼女の治療を受ける。

(ニナって、こんなに押しの強い性格だったか……?)

まだこのカルタキアに来て間もない頃、ツァイスはニナに護身術を教えたことがあったが、その時と比べても明らかに彼女の雰囲気は変わっている。これまでの診療所や孤児院での様々な経験を経て、彼女にも医療従事者としての強い自覚が芽生えてきたのだろう。

一方、後方ではユリアーネがノルマに声をかけていた。

「守って下さり、ありがとうございます。お怪我はありませんでしたか?」

「私のところに飛んできた石礫は小さな破片ばかりだったので、問題はないです。ただ……」

ノルマは申し訳なさそうに、盾を(ユリアーネの隣にいた)ウェーリーに見せる。

「……銀箔が、少し剥がれてしまいました」

ウェーリーが持ってきた「銀色の剣と盾」は、あくまで銀色の塗料を塗ってあるだけで、本物の純銀製の装備という訳ではない。なので、いくら小石といえども、連続して使い続ければ、さすがにその塗装も剥げる。しかし、ウェーリーの中では、それも織り込み済みであった。

「じゃあ、塗り直そうか」

彼はそう呟きながら、鞄の中から銀色の塗料を取り出す。正直、ここまでする意味があるのかどうか、ノルマとしてもやや疑問ではあったが、ひとまず今はウェーリーの作戦を信じて、その塗装を手伝うことにした。

そして、手が空いた状態のエーギルとユリアーネは、ひとまず部屋の中を確認する。

「このルートは、ここで行き止まりみたいっぽいな。もしかしたら、隠し扉か何かがあるかもしれないけど……」

エーギルは部屋の奥にある宝箱のような箱を指差しながら、ユリアーネに問いかける。

「……とりあえず、これ、どうする?」

「前回来た時に、フィーナ様は、宝箱の類いは無視して先に進んでくれればいいって仰ってましたけど、今は『先』が見えない状態ですからね」

とりあえず、道が続いていない以上、9階まで戻ってもう一つの階段のルートに向かってみるのが妥当なようにも思えるが、どちらにしても今は治療と塗装の最中なので、その間に(隠し扉などを捜索するついでに)宝箱を調べてみる価値はあるかもしれない。

ユリアーネがそんなことを考えている中、突然、部屋の中にどこからともなく「女性の声」が響き渡ってくる。

《その宝箱を開いて下さい。ここから先に進むには、その中身が必要です》

唐突なその声に皆が困惑する中、シューネだけは、その声に聞き覚えがあった。

「そ、その声……、レアさんですか!?」

《はい。私は今、この塔の最上階で捕らわれています。皆さんの心の声が聞こえてきたので、私も声だけを届けているのです》

そんなことが出来るのか、という疑念は当然生まれるが、彼女もまた「女神」であることを考えれば、それほど不思議な話でもないのかもしれない。

ひとまず、ユリアーネは天井に向かって問いかけることにした。

「私達はフィーナ様から、この塔の最上階へと向かうように言われています。そのために、今、塔の中の『魔の力』を封印して頂いているのですが、そのことはご存知ですか?」

《あぁ、やはり、この状況はフィーナが作り出したものだったのですね……。それならば、私が一時的にその「封印の力」を緩めます》

「え?」

《魔の力を封印した状態では、ここから先に進めません。なぜならば、魔の力による移動装置を駆使しなければ、15階への階段のある場所には到達出来ないからです。おそらく、彼女はそのことを知らないのでしょう》

唐突に語られるその説明に対して、当然の如くユリアーネ達は困惑するが、そのままレア(と思しき声)は語り続ける。

《その部屋の宝箱の中に「柄の部分に宝石の付いた木の杖」が入っている筈です。まず、それを確認して下さい》

彼女のその声に応じて、エーギルが宝箱を空けると、たしかにそこにはそれらしい杖があった。

《その杖を持って、13階の鏡の前まで戻って下さい。そして、皆で手をつないだ状態で、誰かがその杖を鏡に当ててもらえば、同じ階の別の部屋へと移動します。その先にまた鏡がありますので、同じように杖を用いた瞬間移動を繰り返してもらえば、最終的には「15階への階段」に到達する筈です》

その説明を聞いた時点で、皆が半信半疑の表情を浮かべている中、今度はウェーリーが天井に向かって問いかけた。

「なぜ、フィーナが知らないことを、君が知っている?」

《私は塔の途中まで、自力で潜入して調べていたのです。最終的には捕まってしまいましたが》

彼女がそう答えたのに対し、ウェーリーはどこか釈然としない印象を抱きつつ、シューネに問いかける。

「この声の主は、君が出会った『レア』で間違いないかい?」

「え、えーっと、その、間違いないかどうかは分からないんですけど……、私の耳には、同じ声のように聞こえます。ただ、その、なんというか……」

シューネはどう言えば良いのか分からなそうな表情を浮かべながら、話を続ける。

「……あの時とは少しだけ、声の雰囲気が違うような気が、しなくもないというか……、ごめんなさい、中途半端な言い方で……」

音楽家でもあるシューネは「耳」の感性が鋭い。単純に、特殊な方法で伝えている声であるが故の違和感なのかもしれないが、少なくとも、本物であると確信出来る要素はない。

(とはいえ、こちらの「心の声」に反応しているのであれば、今のこの会話も、こちらの考えも、全て筒抜けの筈……)

神格投影体が相手なのだとすれば、下手に小細工を考えても無意味であろうと判断したウェーリーは、ひとまず心の中で密かに呟く。

(とりあえず、君が「本物」であるという前提で、色々な可能性は考えておく。私の中の「最悪の予想」が外れることを祈っておくよ)

その呟きがレア(推定)に届いているか否かは不明だが、ひとまず彼等は治療と塗装を終えた後、彼女の声に従って、杖を持った状態で13階へと戻ることにしたのであった。

******

13階の鏡の前まで戻った彼等は、彼女に言われた通りの方法で杖を鏡に触れさせると、確かに彼等の身体は即座に「別の部屋」へと転移する。そして、その部屋の中にある別の鏡に対して同じように杖を当てると、再びまた別の部屋へと移動していた。この行為を何度か繰り返した後、やがて彼等は「上り階段のある部屋」へと到達する。

彼等がそのまま階段を登ると、おそらくは二階分と思しき長さを登り終えることで、彼等は15階(推定)へと到達する。この階層の廊下は途中で二つに分かれており、真正面の道の先には階段、そして右側の分岐の先には扉が見える。

「レア様、ここはまっすぐ次の階へと進んで良いのでしょうか?」

ユリアーネが天井に向かってそう問いかけるが、何の反応もない。あえて黙っているのか、今は声が届けられない状態になっているのかは分からないが、ひとまず今は当初の方針通り、彼等はそのまま直進して階段をのぼることにした。

16階では、通路の途中で発生した分岐点において、「塔の外に突き出た特殊な区画」へと続く吊橋を発見する。吊橋の遥か下方にカルタキアの町並みが微かに見えるのを確認することで、改めて彼等は自分達が相当に高度な場所まで到達していることを改めて実感しつつ、ひとまずその特殊区画は無視して直進した結果、次の上り階段へと到達することになる。

17階もまた途中までは一直線の通路が続いていたが、途中で発生した左手側への分岐路の先に扉を発見する。しかし、直進した先の右手側に上り階段があることに気付いた彼等は、ここでも分岐は無視して直進する道を選ぶことにした。

18階は、これまでとは一変して、階段の先には少し広めの部屋と、そしてそこから三つの通路が続いていたが、その通路の先も行き止まりであった。だが、ここで索敵役のエーギルは、その中の一つの通路の先にある壁に、微妙な違和感を感じる。

「なんか、この壁、ちょっと色合いが薄くないか?」

彼はそう呟きつつ、その壁に手を伸ばすと、そこには「ある筈の壁」の感触がなく、そのまま手がすり抜けていくことが分かる。

「これ、幻影だ! この壁の先に道があるぞ!」

おそらく、本来のこの幻影はもっと精巧に作られていたのだろうが、フィーナの力とレアの力が微妙に相殺することで、中途半端に透けた状態で発現することになっていたのだろう。彼等はそのまま通路の先へと進み、無事に上への階段へと到達する。

19階では通路を進む過程で左右に道が分かれたが、左側の道の先に階段が見えたので、ひとまず彼等は右側を無視してそのままその階段を登っていく。

20階においては、彼等は通路の途中で宝箱を発見するものの、ここでもレアの声は特に聞こえてこなかったので、そのまま無視して進んでいった結果、二度の右折の先に次の階層への階段を発見する。

しかし、21階へと彼等が到着した時点で、そこには通路が無く、目の前には一つの扉があるだけだった。扉の先からは特に物音がしないことを確認した上でエーギルが扉を開くと、そこは少し広めの部屋であり、その先には「開かれた扉」と、そして通路が続いている。この時点で、ウェーリーは微妙な違和感を感じる。

(この広さ……、今まで怪物が待っていた場所と似ている……)

もしかしたら、本来のこの部屋は「既に倒された蝙蝠の魔物」か、もしくはフィーナが言っていた「鬼の首のような二体の魔物」のいずれかの住処だったのかもしれない。そんな考えを抱きつつ、そのまま彼等は開かれた扉の先の通路へと進み、その先に次の登り階段を発見することになる。

その後の三つの階層(22階・23階・24階)は、いずれも短い通路の先に登り階段があるだけで、特に分岐も仕掛けも存在しなかった。そして、25階への階段を登る途中で、先頭を歩いていたエーギルは、上方から漂ってくる空気がこれまでとは異なることに気付く。それは、16階において久しぶりに触れた「外気」と同じような匂いであった。

「もしかして……、この上が『屋上』なのか……?」

彼はそう呟きつつ、そのまま階段を登っていくと、そこはまさしく天井不在の、塔の最上階であった。その空間の中央には玉座のような装飾の椅子が設置され、そこには一人の男性が鎮座している。見た目は人間のようにも見えるが、その頭部には二本の角が生えていた。

|

+

|

角の生えた男性 |

出典:『イース テーブルトークRPG』 p.117

|

「よくぞここまでやってきた。私のために残りのイースの書を持ってきてくれて感謝する。さあ、渡すのだ」

男はそう告げながら玉座から立ち上がると、マントの内側から一冊の本を取り出して、従騎士達に見せつける。おそらく、この男こそがダルク・ファクト、そして彼が手にしているのが「ファクトの章」なのであろう。ただ、彼から発せられる混沌のオーラは、そこまで強大ではない。この魔境そのものの混沌核という訳ではなさそうである。やはり、この塔を含めた魔境全体の混沌核は、フィーナが言っていた通り、「天空の大地」の方にあるのだろう。

とはいえ、天空の大地に行くには、この男が持っている「ファクトの章」が必要になる。ここは彼を倒さなければ先には進めない。本来ならば、魔境の混沌核を発見した後に、指揮官達のいずれかを伴って浄化作戦を決行するのが通例だが、このダルク・ファクトという人物の強さ如何では、ここで一旦戻って、指揮官を連れて来て再戦という選択肢も考慮すべきだろう。

(さて、どうする……?)

ウェーリーが判断に迷っている中、この状況に対して疑念を抱いたユリアーネが、ダルク・ファクトに向かって叫ぶ。

「レア様は、どちらにいらっしゃいますの!?」

先刻、レアは「最上階に捕らわれている」と言っていた。しかし、この開けた場には牢獄のような空間があるように思えない。

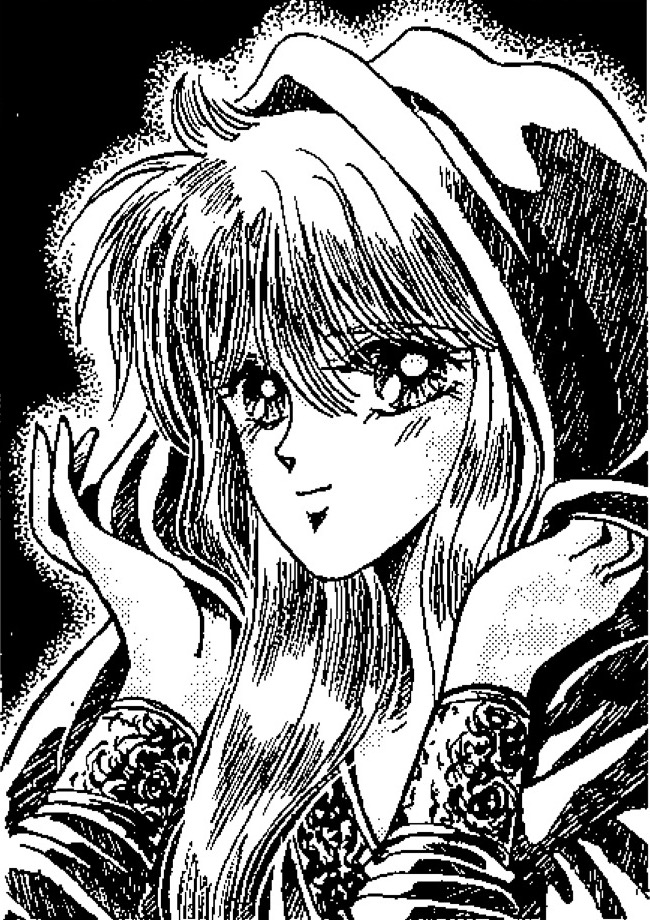

すると、彼女の声に答えるように、玉座の後ろから、一人の女性が姿を現す。それは紛れもなく、以前に街でシューネと出会った「レア」の姿であった。

|

+

|

レア |

出典:『イース テーブルトークRPG』 p.114

|

「レアさん!?」

シューネがそう叫ぶと、レアは黙って微笑を浮かべ、そして再びダルク・ファクトが口を開く。

「女神レアは、私の計画に賛同して下さった。我等はその『イースの書』の力で、この世界を支配する。そのために、お前達をここまで誘導させたのだ。さぁ、もう一度言うぞ。お前達が持っている五冊の本を渡せ」

突然の宣告、そして彼の言葉を肯定するように微笑み続けるレアを目の当たりにして、従騎士達は当惑する。だが、この時点でウェーリーは、一つの「賭け」に出ることにした。彼はノルマとユリアーネに対して、塔に入る前に告げていた「秘策」を発動するように合図を送る。

その合図を受け取ったノルマは、自身の聖印の力を「銀色に塗装した盾」に込める。すると、彼女の盾は銀光の輝きを放ち、更にそれにタイミングを合わせる形でユリアーネがノルマの剣に向けて自身の聖印を掲げると、彼女の剣もまた同様に銀色に光り輝き始めた。その光を目の当たりにしたダルク・ファクトの表情は一変し、狼狽した声を上げる。

「こ、この輝き……、まさか、クレリアか!?」

彼はそう叫びながら、一歩後ずさる。クレリアとは、彼等の世界における銀色の特殊な金属であり、かつてのイースの繁栄の礎となった存在であると「イースの本」に書かれていた。聖印の特殊な力が込められた銀光を、彼はそのクレリアの力と混同しているらしい。

それに加えて、彼はノルマの兜の隙間から垣間見れる赤毛を見て、更に声を震わせる。

「き、貴様、あの時の剣士か!? なぜ貴様がここにいる!?」

ウェーリーが読んだ書物には、「赤毛のアドル」はクレリアの剣と盾と鎧をまとった状態で「塔」を攻略したと記されていた。兜で顔が隠れていることもあって、どうやらダルク・ファクトの目にはノルマのことが(性別すら異なる筈の)「赤毛のアドル」のように見えているらしい。

そして、当初のウェーリーの計画の中では、このハッタリが通用した場合、二つの選択肢が用意されていた。動揺した相手をそのまま殲滅するか、それとも、混乱に乗じて撤退するか。その判断を下すために、彼はここで「レア」の表情を読み取ろうとする。

(動揺している様子は、ない……?)

レアの表情は、何も変わっていない。ただ黙って微笑を浮かべながら状況を見守っているだけである。それは決して、洗脳や感情喪失という状況ではなく、純粋に状況を正確に理解した上で、心から笑顔を浮かべているように見えた。

(彼女には、こちらの思惑は全て筒抜けだった筈。その上で、この状況でダルク・ファクトだけが困惑しているということは……)

ウェーリーは即座に決断を下す。

「この本を渡す訳にはいかない! 皆、一気に倒すぞ!」

彼がそう叫ぶと、エーギル、ツァイス、シューネの三人が一斉にダルク・ファクトに向かって斬りかかる。ノルマ一人に視線を奪われていたダルク・ファクトは反応が遅れ、一気に間合いを詰められる。

「舐めるな! 貴様等ごときに、この私が倒せると思うか!」

ダルク・ファクトは自身と三人と自身の間に、咄嗟に魔法の防壁を生み出す。だが、その直後に突然、彼の背後から、幾つもの火球が彼に向かって飛び込んで来た。全力で目の前の三人に集中していたこともあり、完全に無防備になっていた彼の背後に、その火球群は全て命中する。

「な……!?」

彼が振り返ると、そこには二つの「巨大な鬼の首」が浮かんでいた。金色と銀色の表皮を持つその二体の姿は、フィーナが話していた「アミューダ・ファクト」と「ファド・ファクト」であろうと推測される。

|

+

|

二つの鬼の首 |

出典:『イース テーブルトークRPG』 p.115

|

「貴様等……、今まで、どこに……」

苦痛に表情を歪ませながらダルク・ファクトがそう呟くと、金銀の二つの鬼の首は、彼に向かって言い放つ。

「ファクトの章の正統後継者は、我々だ!」

「我等に返してもらうぞ! 傍流の小童が!」

彼等はそう叫びながら、ダルク・ファクトに向かって襲いかかる。それはダルク・ファクトにとって、あまりにも想定外すぎる状況だったようで、完全に逆上する。

「お前達、血迷ったか! なぜ今になってそのような……」

彼はそう叫びながら、傷付いた身体を振り絞りつつ、二体の鬼の首に対して全力の攻撃魔法を叩き込もうとする。その瞬間、これまでずっと黙っていたレアが叫んだ。

「今です、シューネさん!」

シューネもまた、この時点で状況を全く把握出来ていなかったが、彼女は反射的にその声に応じるように、完全に無防備になっていたダルク・ファクトの首に向かって大鎌を振るうと、そのまま一気に刈り取るように撥ね飛ばす。そして、それよりも一瞬早くダルク・ファクトによって放たれた魔法によって、二体の鬼の首もまた消滅したのであった。

******

「お久しぶりです、シューネさん。そして皆さん、本当にありがとうございました」

ダルク・ファクトと二体の鬼の首の混沌核を従騎士達が浄化していく傍らで、レアは彼等に対してそう告げる。二度目の殊勲を上げたシューネは、何が起きたのかも分からないまま、しばらく放心状態となっていたが、ひとまずは「レアが敵ではないらしい」ということが分かったことで、少しだけ安堵の表情を浮かべる。

「あ、あの……、その……、どういうことなのか、教えていただけますか?」

シューネがそう問いかけると、レアは先刻までよりも自然な笑顔を浮かべながら、ここに至るまでの事情を一通り説明し始める。

彼女はフィーナとは異なり、カルタキアから少し離れた無人の大地に投影されていた。そこから、「自分と同じ世界から投影された者」の気配を辿ってこの地へと辿り着いた後、吟遊詩人の姿で一般市民に溶け込みながら生活しつつ、フィーナ達のことを探していたが、「結界によって隠された状態の塔」を発見することは出来ずにいたらしい。

その後、塔の攻略作戦が開始されたという情報を聞き、独自に潜入調査を試みた彼女は、あえてダルク・ファクトに協力する振りをして彼に近付きつつ、彼の寝首を掻く機会を伺っていた。その過程で、ダルク・ファクトに協力していたアミューダ・ファクトとファド・ファクトが、内心で同族のダルク・ファクトに対して不満を抱いていることに気付いた彼女は、彼等との対話を通じてダルク・ファクトへの反発心を煽ることで、言葉巧みに籠絡していったという。

とはいえ、ダルク・ファクトの魔力は圧倒的であり、倒すにはどうしても「隙」を作る必要がある。その機会を伺っていたところで、ウェーリー達が最上階へと近付きつつあることを察した彼女は、これを千載一遇の好機と判断し、ウェーリー達に念波を送って最上階へと誘いつつ、アミューダとファドに「塔の外側の空域」で待機するように指示して、ウェーリー達の到着を待っていたらしい。

「とはいえ、私もこのような形で敵の懐に入り込むのは初めてだったので、上手くいく保証はありませんでした。シューネさんが『声の雰囲気が以前と違う』と思われたのも、おそらく、私の精神の動揺が現れてしまっていたのでしょう。その点を指摘された時には、正直なところ、少し焦りました」

レアはそう語りつつ、ウェーリーに対して問いかける。

「あなたは、私の本音にどの時点で気付いていたのですか?」

「確信したのは『偽装クレリア』についての反応を見た時だね。仮に君が本心からダルク・ファクトに協力していたのなら、あれが偽物だと気付いた時点でそのことを彼に告げる筈。もし、偽物だと気付いていないのなら、多少なりとも動揺する筈。でも、君は悠然とその状況を眺めていた。その姿は明らかに、その状況が起きることを予想していたように見えた」

とはいえ、そもそも彼女が本物かどうかも分からなかった以上、あくまで「賭け」であったことは間違いない。そして、よく分からないままその「賭け」に参加させられることになった他の面々にとっては、あまりにも心臓に悪い戦いであった。

そして、ようやく事態の全容が把握出来たところで、ユリアーネが改めてレアに問いかける。

「あなたがそういう思惑で潜入なさるなら、そのことをフィーナ様に事前に相談しておく訳にはいきませんでしたの?」

「残念ながら、彼女が地下牢に閉じ込められていることを知ったのは、私がダルク・ファクトに偽装協力を始めた後だったのです。私が声を届けられる範囲には限界があって、最上階から地下室まで念波を届けることは出来ませんでした。どうやらダルク・ファクトは私と彼女が接触することによる危険性は察していたようで、私が彼女と対話することを許してはもらえませんでした」

女神といえども、あくまでこの世界では投影体にすぎない以上、その力にも限界はあるらしい。もっとも、それはダルク・ファクトの方も同じで、本来の彼はクレリア製の武器でなければ倒せない存在らしいのだが、そもそも「クレリア」なるものが本来は存在しないこの世界に投影された時点で、その特性は失われていたようである(なお、厳密に言えば彼女達が過去に別の地域に投影された時にはそのクレリアも出現していたのだが、それはまた別の物語である)。

その上で、ユリアーネはレアに対して、フィーナから託された「天空の土地であるイースの混沌核の浄化計画」を告げると、レアもその方針には賛同の意志を示す。そして、一通り混沌核の浄化が終わったところで、エーギルは(ダルク・ファクトが立っていた場所に落ちていた)「ファクトの章」を拾い上げつつ、レアに問いかけた。

「とりあえず、俺達が持っている五冊とこの本を合わせれば、その『天空の国』ってとこに行けるんだっけか?」

「はい。この塔の最上階で六冊を重ね合わせれば、『イースへと導く光』が出現する筈です」

彼女がそう答えたところで、ツァイスが皆に声を掛ける。

「よし! じゃあ、このまま一気に乗り込んで、混沌核の場所を突き止めようぜ!」

しかし、それに対してニナが異論を唱える。

「待って下さい! 皆さん、身体に相当疲労が溜まっている筈です。さすがにこれ以上の連戦は控えるべきかと」

最後の戦いは実質一瞬の出来事だったため、新たに傷を負っている者はいなかったが、それでもここまでの戦いで力をほぼ使い果たしているようにニナには思えた。

それに加えて、レアが更に重要な情報を彼等に伝える。

「この六冊の本には、勇者を『イース』へと導く力はありますが、そこから帰ることが出来るかどうかは、先例がないので分かりません……」

さすがにその話を聞いた瞬間、皆の表情が一変する。

「そうなると、魔境を浄化出来る人を連れていかない状態で向かうのは、さすがに無謀ですわね……」

ユリアーネがそう呟いたところで、エーギルが更に重要なことに気付く。

「そういや、『空の魔境』を浄化した後、その時点で『空』にいる俺達は、どうなるんだ?」

この問いに対して、ユリアーネは以前に参加していた「京の魔境」での戦いのことを思い出しながら答える。

「私達が『五重塔』の最上階で混沌核を浄化した時は、『魔境が消滅した後の砂漠』の上に立ってましたから、今回の場合、その時点での『真下の土地』に出現することになるのでは?」

だが、これに対して、ウェーリーは別の可能性を示す。

「私自身は最後の戦いには参加していなかったのだが、『飛空船の魔境』を浄化した時は、そのまま空中に放り出されて、海に落ちたと聞いている。今回の魔境も『移動式の空中魔境』であるという意味では、同じ状況になる可能性は十分に考えられるだろう」

その場合、今回は真下にあるのは『海』ではなく『陸地』である以上、落下すれば確実に命は助からない。そう考えると、ここで頼るべき人物は一人である。

「これは……、ソフィア様に御同行頂くしかないですね」

ノルマはそう呟いた。ソフィアの《瞬換の印》ならば、天空からでも一瞬で地上に戻ることは可能である。魔境の混沌核を浄化した直後にその力を発動すれば、確実に地上に戻ることは出来るだろう。更に言えば、彼女のこの力があれば、浄化作戦の途中で想定外の事態が発生した場合、その時点で一時撤退するという選択肢も生まれる。ここまでソフィアは拠点防衛に回ることが多く、魔境の浄化作戦に参加したことはなかったが、今回ばかりは彼女を頼らざるを得ない。

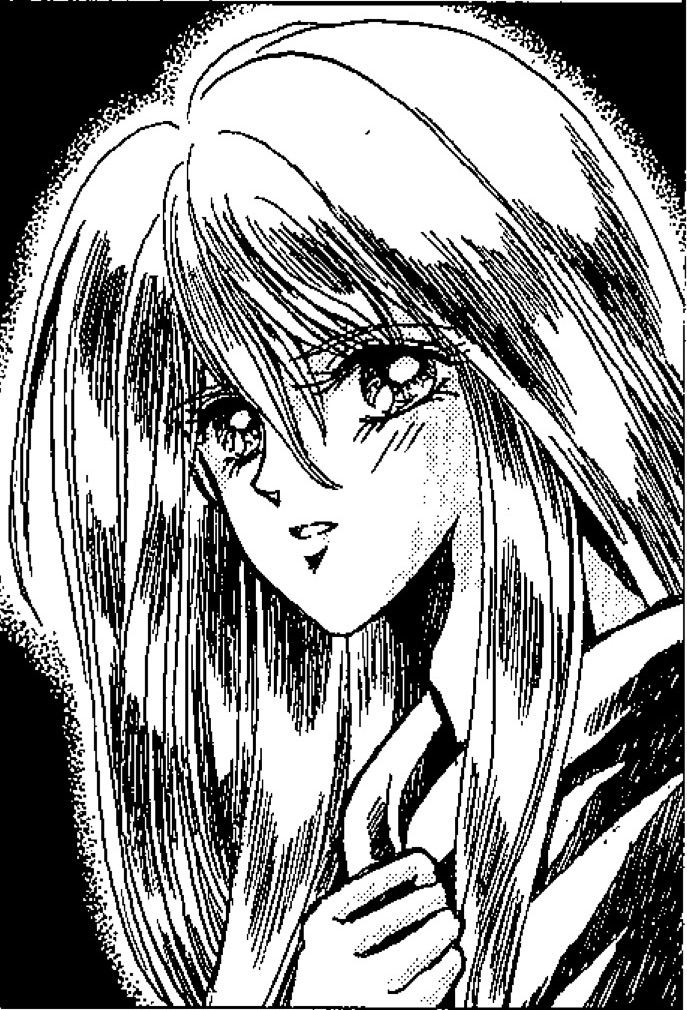

こうして、今回の魔境探索作戦は、この時点で(ややイレギュラーな形ではあるが)完了となった。彼等はレアを伴った状態でそのまま塔を降りていくと、その途上で下から登ってくる一人の銀髪の少女と遭遇する。彼女と会ったことがある者はこの場にはいなかったが、それがフィーナだということは、彼女の漂う雰囲気からすぐに分かった。どうやら、ダルク・ファクトの消滅によって地下牢の封印が解かれて、彼女も自由に動けるようになったらしい。

|

+

|

フィーナ |

出典:『イースII テーブルトークRPG』 p.137

|

レアから事情を聞いた彼女は改めてユリアーネ達に深く感謝の意を示しつつ、今後のイースの浄化作戦にもレアと共に同行する意を示した上で、従騎士達と共に地上へと向かうことになるのであった。

☆合計達成値:157(66[加算分]+91[今回分])/120

→次回「魔境浄化クエスト(BN)」発生確定、その達成値に18点加算

「なるほど。それで、今回も君が一人で潜入調査に行くつもりなのかい?」

金剛不壊の

ペドロ・メサ

は、同僚の

メル・アントレ

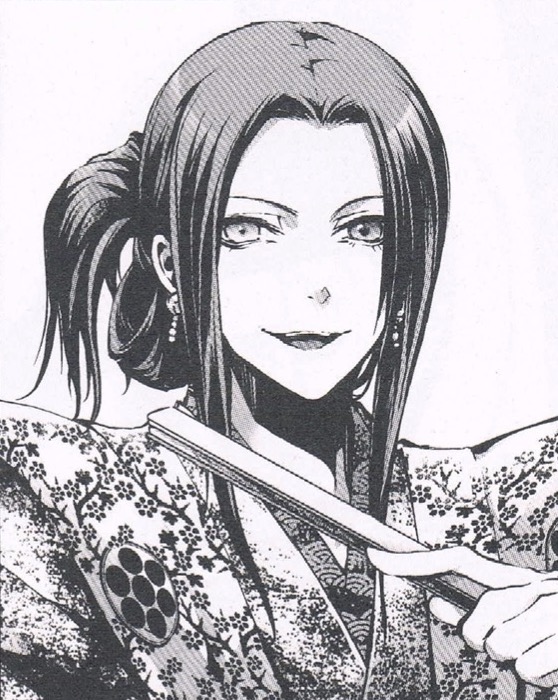

から前回の京都調査の任務報告を聞いた上で、そう問いかけた。すると、メルよりも先に、メルの隣にいる清姫が答える。

|

+

|

清姫 |

(出典:『平安幻想夜話 鵺鏡』p.172)

|

「一人ではありません。安珍様は私と一緒に行くのです!」

前回の「京」への調査任務において、彼女はメルと遭遇して以来、メルのことを「安珍」という人物だと勘違いして、常に彼につきまとい続けている。メルが何度説明しても、彼女は「安珍様は記憶を失っているだけ」と主張して、聞く耳を持とうとしない。

「まぁ、彼女をこの地に一人で残しておく訳にもいかないしね。道案内がてら、ついてきてもらうつもりだよ」

メルとしても、自分が「彼女にとっての大切な人物」と勘違いされている現状が、いずれ危険な状況を招く可能性は理解しているが、いくら言っても聞かない以上、ここは彼女の好きにさせるしかないと割り切っているようである。見た目は幼い少女だが、彼女を構成している混沌核自体は相当に強力だと推測出来るので、迂闊に敵に回すわけにもいかない。

「とりあえず、前回の調査時に出会った茨木童子を探し出して、改めて話を聞いてみる。危険を伴う可能性もあるから、出来れば誰かに同行してほしいところではあるけど、他の任務の方も手一杯なのだとしたら、無理にお願いは出来ないから、誰もいなければ僕と彼女の二人だけで行くしかないかな」

その名前を聞いた時点で、ペドロは前回の任務のことを思い出した。

(イバラキか……、そういえば、栃木の隣県がそんな名前だったような……)

実際のところ、茨木童子と茨城県はおそらく無関係なのだが、なんとなく似た文化圏の世界のようにも思える。そして、ペドロ自身も栃木県の調査任務では少人数故に苦戦していたことを改めて思い出した。

「分かった。それなら、俺も護衛役として同行しよう。人手の足りないところを手伝おうと思ってたところだからな」

「ありがとう。じゃあ、今から一緒に、潜入用の衣服を探しに行こうか」

こうして、彼等はカルタキアの下町へと向かい、極東地方の衣服を扱っている店から、どうにか「現地人と同じような服」を手に入れることに成功することになる。「二人きり」の状況を邪魔されることになる清姫は露骨に嫌そうな顔を浮かべていたが(それでも「女でないだけマシ」と割り切ることで受け入れてはいたが)、メルの和装姿を目の当たりにした瞬間、全てを忘れてうっとりとその出で立ちを見つめていたのであった。

******

翌日。彼等は「現地人」の身なりで「京」へと足を踏み入れる。

(人種的には栃木県の人達と似ているけど、文明レベルは明らかに違うな……)

町中を行き来する人々の姿を見ながら、ペドロはそんな感想を抱く。さすがにハルーシア人である彼等とは顔付きそのものが異なるため、彼等の「変装」もやや無理があると言えばあるのだが、人間に混ざって妖怪達も闊歩しているこの街においては、そこまで奇異な存在でもなさそうである(「妖怪との混血」くらいに思われている可能性もある)。

「安珍様! さっきの女、安珍様に色目を使ってたわ!」

「あぁ、うん、そうかもね」

「駄目ですよ! 私以外の女に目を向けては!」

「うんうん、大丈夫、大丈夫」

メルも清姫のあしらい方を覚えてきたのか、彼女が言うことを適当に受け流しながら、街の人々(主に男性)に茨木童子についての話を聞いて回る。

「お前さん、あの女に関わろうっていうのかい? よした方がいいよ。碌な目に合わないよ」

「まぁ、そうかもしれないけど、一応、呼ばれているからね」

そんなやり取りを交わしつつ、彼等は茨木童子の一味のアジトの場所を聞き出すのに成功するのであった。

******

街の人から得られた情報と清姫の土地勘を頼りに歩き回った結果、やがて彼等はそれらしき屋敷の前へと辿り着く。そこは、玄関口から怪しげな気配が漂う、見るからに混沌濃度が高そうな建物であった。

ひとまず中に入ろうとメルはその玄関口へと踏み込もうとするが、その直前、メルの左隣を歩いていたペドロは、奥から殺気を感じて、即座に剣を抜きながらメルの前へと立ちはだかる。すると、下級妖怪のような有翼の怪物が現れ、ペドロに向かって飛び掛かってきた。

「人間風情が! ここをどなたのお屋敷と心得る!」

そう叫びながら爪で襲いかかって来るその怪物であったが、ペドロはかろうじて剣でその攻撃を受け止め、そのまま弾き返す。その直後、メルが叫んだ。

「僕等は茨木童子さんに話があって来ました! 以前、古寺の近くで声をかけられた者です!」

メルのその声に対して、屋敷の中から女性の声が聞こえて来る。

「ようやく来たね。何やら、一人増えているようだが、そいつも稀人かい?」

そう言いながら、茨木童子が現れる。これに対して、メルは落ち着いた物腰で答えた。

|

+

|

茨木童子 |

(出典:『平安幻想夜話 鵺鏡』p.154)

|

「まぁ、僕が稀人なら、彼もそういうことになるだろうね。とりあえず、話を聞きたいんだけど、君がこの街を仕切っている妖怪の元締め、ってことでいいのかな?」

「全ての妖怪じゃないけどね。一応、大江山の酒天童子様の代理人として、あたしがここいらの一角を統括してる」

当然、「酒天童子」という名前には、メルもペドロも聞き覚えはない。

「大江山? それは、この京の都から遠いのかな?」

「それすら知らないってことは、アンタ、やっぱり稀人だね。というか、もしかして、この京の都の異変も、あんたらの仕業かい?」

「異変、というのは?」

「とぼけんじゃないよ! あたしらはもう何日も、京の外には出られなくなってる。謎の結界によってね。あんたらは、その結界の外から来た、そうじゃないのかい?」

どうやら、彼女達はこの魔境の外には出られない状態になっているらしい。ただ、前回の潜入調査時に清姫はメルと共にこの街の外に出ているのである以上、この街の全ての住人が外に出られないという訳ではないらしい。

この状況に対して、メルは以前に参加した桶狭間の魔境での「無限回廊」のことを思い出す。

(あの時は、魔将の近くにいる人達だけを無限回廊の中に閉じ込める仕掛けになっていた……。もしかしたら、それと似たような構造なのかも……?)

人々の様相から察するに、桶狭間の魔境と、この京の魔境は、おそらく同一もしくはよく似た世界からの投影の産物であろうと推測される。その上で、あの時に妖狸が話していたことをメルは思い出した。

「あの……、もしかして、この街に『九尾の狐』とかいう何かがいたりする?」

この質問に対して、茨木童子は嫌そうな表情を浮かべる。

「玉藻前のことか?」

「正確な名前は知らないけど、前に出会った隠神刑部さんっていう狸が、その九尾の狐には人々を一箇所に留まり続けさせる力がある、と言ってたような……」

「隠神刑部……、確か、四国の化け狸だっけか? そいつのことは知らないけど、確かに『あの女』ならば、あたし達を化かすことも出来るかもしれないねぇ」

どうやら、その玉藻前という存在は、雌狐らしい。

「知り合いなの? そのタマモノマエっていう狐と」

「まぁ、知り合いと言えば知り合いだが……、とにかく得体の知れない女だね。帝に取り入って、今のこの京の混乱を生み出した張本人らしいんだが、何者なのかはよく分からない。大陸から渡ってきた化け狐だと言われているがね」

「ミカド、というのは?」

「この国の人間達の頂点に立つ存在さ。この街の中心である『御所』ってところにいる」

「じゃあ、そのタマモノマエも、そこに?」

「いるかどうかは分からないね。あいつは、いつどこに現れるか分からない、不気味な存在さ」

茨木童子はそこまで話した上で、改めてメルに対して問いかける。

「で、結局、アンタらはどこから来た? 四国の化け狸と知り合いってことは、西国経由でこの国に辿り着いた渡来人かい?」

「うーん、僕の説明で分かってもらえるかは分からないけど……」

ひとまずメルは、現在のこの街が、(茨木童子達にとっての)異世界に迷い込んでしまった状態にあるということを、ざっくりと簡単に説明する。

「あんたの言ってることはよく分からないけど、要するに、今のこの街の外側が『別の世界』に繋がってるってことかい?」

「まぁ、そういうことになるね」

茨木童子は半信半疑の表情を浮かべていたが、それなりに理解しているようである。もともと彼女達の世界にも「稀人」と呼ばれる異世界人が迷い込むことがあるため、「ありえない話ではない」と思えているらしい。

「で、『あたし達の世界』に戻るにはどうしたらいい?」

この問いに対しての正直な解答は「戻れない」である。厳密に言えば、今の彼女達はあくまで「元の世界における彼女達」を元に混沌によって生み出された「複製体」にすぎず、そもそも「戻る」という表現すらも正確ではない(あくまで「投影体としての茨木童子」はこの世界の産物である)。ただ、そこまでの説明を理解してもらうのは困難であるし、理解してしまった場合、それはそれで絶望からの逆上で襲いかかられる可能性もある。

「分からないけど、今の状況を生み出した原因となっている『混沌核』を破壊すれば、どうにかなるかもしれない」

この答えも、厳密に言えば間違いだが、必ずしも出鱈目とは言い切れない。同じ投影体が複数回投影された場合、以前に投影された時のことを覚えていることもある。そのため、「アトラタンに投影されていた時の記憶」は、元の世界においては「夢の中の出来事」として脳の片隅に残っているのではないか? という学説もある。仮にこの学説が正しいとすれば、魔境の消滅と共に茨木童子自身が消滅することによって、彼女の魂は元の世界に帰ると言えなくもない。

「で、その混沌核ってのは、どこにある?」

「それを僕等も探してるんだけど……、その『結界』が現れた頃から、急に強大な魔力や妖力を発するようになった、人とか物とか、心当たりはない?」

「うーん……、しいて言うなら、御所の辺りから、前にも増して奇妙な気配が漂うようになった気はする。ただ、『迂闊に御所には手を出すな』と酒呑童子様には言われているからね。中で何が起きているのかは分からない」

「タマモノマエもそこにいるのなら、そのゴショってところが怪しそうだけど、でも、ミカドの住処ってことは、そう簡単には入れないよね?」

その言葉に対し、茨木童子はメルの顔をまじまじと見つめながら答える。

「いや、そうでもない」

「ほう?」

「ただ、その前に確認すべきことがある」

「なに?」

「アンタ……、男か?」

唐突なその質問に、メルは困惑する。外見的には、メルはどちらとも取れそうな風貌である。

「それが、何か関係あるの?」

「帝の側近の関白・藤原頼長は、男色家で有名でな。美少年には目がないと言われている。だから、アンタが男なら、色仕掛けで籠絡すれば、あるいは……」

そこまで言ったところで、清姫が割って入る。

「ダメダメ! 絶対ダメ! 安鎮様のお身体を、そんな汚れた目的のために利用するなんて、たとえ相手が男でも、絶対に許さない!」

清姫は烈火の如き表情で茨木童子を睨みつける。

「まぁ、そもそも奴の好みはよく分からないからねぇ。もしかしたら、そっちのアンタの方が向いてるのかもしれない」

茨木童子はそう言いながらペドロを見る。突然話を振られたペドロも、どう反応すれば良いのか分からないまま困惑するが、気にせず彼女は話を続ける。

「いずれにせよ、あくまで一つの選択肢であって、屋根裏や床下から忍び込むのもアリだろう。どちらにしても、今は御所の連中も混乱してるだろうし、付け入る隙はあるかもしれないね」

彼女がそこまで語ったところで、傍らにいた手下の妖怪が口を挟んだ。

「いいんですか、姐さん? 御所に手を出すのはまずいんじゃ……」

「あぁ、あたしらは手を出さないよ。ただ、この稀人達が御所で勝手に何かやらかしたところで、あたしらは知ったこっちゃない」

どうやら、彼女としても現状から脱するために手は打ちたいが、自分達が手を出せないからメル達を利用しようと考えているらしい。その意図を察したメルは、笑顔で語りかける。

「分かった。じゃあ、僕等は何も聞いていないし、そもそも、ここにも来ていない、ということだね」

「そうだね。あんたらがアタシらの名前を出したところで、アタシらは『こんな奴等、見たこともない』としか言わない。実際、会ったこともないんだから。そうだろ?」

「うん。僕も君達のことは何も知らないし、これから先も会うことはないと思う」

メルはそう告げた上で、軽く一礼し、そしてペドロ、清姫と共に、彼女の元から去っていくのであった。

******

「ダメですよ! 安珍様! その清らかなるお身体は私だけのものです。下賎な輩のオモチャにされるなんて、絶対に許しませんからね!」

屋敷から離れた後も、清姫は繰り返しメルに対してそう訴え続けている。実際のところ、その方法を使うかどうかはともかくとして、ひとまず帰る前に御所の位置だけでも確認しておこうと考えた彼等は、京の中心部へと向かうことにした。

すると、やがてそれらしき建物が見えてきたところで、ペドロの耳に、唐突に女性と思しき何者かの声が届いた。

《そなた、もしや唐の国の者か?》

「え!?」

ペドロは驚いて周囲をキョロキョロと見回す。そんな彼に対して、メルは怪訝そうな表情で声を掛ける。

「あれ? どうしたの?」

「いや、今の声は……?」

「声?」

どうやら、その女性の声は、メルには聞こえていないらしい。困惑するペドロに対して、更にその女性は声をかける。

《その気配……、類まれなる英傑……、いや、ただの英傑ではない。皇帝の覇気が感じられる。そなた、一体、何者じゃ?》

ペドロは困惑する。やはり、メルには聞こえている様子はない。だが、ここで彼は一つの可能性に思い至った。

(もしかして、まだ「劉備」の魂の残滓が残っている……?)

先日まで、ペドロは地下帝国・栃木で憑依した武将・劉備の魂を宿していた。『三国志演義』において、劉備は「皇帝」の一人に数えられている。

「残念だが、俺は皇帝じゃない。その魂を宿していたことがあるだけだ」

ペドロはあえて口に出してそう答える。当然、メルも清姫もその言動には驚くが、その「女性の声」の主には、彼の声が聞こえたらしい。

《そうか……、久しぶりに大陸の話が聞けるかと思うたが、残念じゃのう……》

その声に対して、今度はペドロから語りかける。

「君は一体、誰だ?」

しかし、今度は返答がない。ただ、ペドロの実感としては、その声の気配は「御所」から聞こえてきているような気がする。

(俺が「大陸の皇帝」ではないと知って、興味を失ってしまったのか……)

真相は不明だが、これ以上、メルと清姫の前で「独り言」を言い続けるのも不自然だと判断したペドロは、ひとまず、この場では「その声の主」についての追求は諦める。

そして、彼等は「御所」の位置と外観を確認した上で、カルタキアへと帰還するのであった。

☆合計達成値:48(23[加算分]+25[今回分])/120

→クエスト内容および選択肢を変更した上で、次回に継続(目標値は更に上昇)

先日、カルタキアの孤児院と学校において発生した子供達の誘拐事件の犯人は、カルタキア沖に出現した異界の島に存在する「久遠ヶ原学園」から襲来した天使と悪魔であった。

本来の彼等はそれぞれ「天界」と「冥界/魔界」と呼ばれる世界の住人であり、対立する関係であった。そんな彼等にとって「緩衝地帯」と呼ぶべき世界が「地球」であり、彼等は人間の魂や感情をエネルギー源として捕食するために度々地球を襲撃していたのだが、そんな彼等に抵抗すべく、地球人達もまた彼等を撃退する力を持つ「撃退士(ブレイカー)」を育てるための教育機関としての「久遠ヶ原学園」を人工島に設立し、現地では三つ巴の抗争が続いていたらしい。

現在、その久遠ヶ原学園が島ごとカルタキアの北方の海域に投影されているのだが、先日捕虜となった天使の証言によると、現在の久遠ヶ原学園には生徒も教員も職員も投影されておらず、人間を捕獲するするために学園内に潜伏していた天使や悪魔だけが存在している(彼等の主観的認識としては「ある日突然、学園内から人間達が消え、島の外が『見知らぬ海』へと変わった」という状態)らしい。

そして、現状の学園内では天使と悪魔がそれぞれに学園の各地に陣取って睨み合いの状態が続いているのだが、そんな中で「生徒会室」「図書館」「購買」「プール」の四箇所には強大な謎の結界が存在しており、どちらも入れない状態にあるという。この証言を信用するならば、おそらくそれらのいずれかに魔境の混沌核がある可能性が高いというのが、カルタキア領主ソフィアの推測である。

その上で、ある日の深夜、カルタキアから密かに小舟で学園島へと調査隊が送られることになった。今回の隊長もまた、前回の防衛任務に引き続き、

アシーナ・マルティネス

が努めている。彼女はいつも通りに緑の腕章を付けた上で、船に乗り込む直前に、同船する者達に対して自身の知る限りの知識を伝える。

「敵の本拠地へと潜入する訳ですから、今回は相当危険な任務になるでしょう。そして、もしこの任務で敵に捕まったり、殺されることになったりした場合、それはカルタキアの損失であるだけでなく、敵戦力の増強にも繋がります。絶対に、生きて帰らなければなりません。細心の注意をもって作戦に臨みましょう」

アシーナ曰く、天使や悪魔は人間の身体からエネルギーを吸い取った上で、自分達の「下僕」となる存在を生み出すらしい。なぜアシーナがそこまで彼等について詳しいのか、という点について疑問に思う者もいたが、明らかに何か「訳アリ」の様相だったため、気楽に聞ける雰囲気ではなかったのか、あえて誰も触れなかった。

「その上で、今回の任務はあくまで混沌核の位置の確認が主目標であり、敵に対する有効な戦闘手段、武器、情報などを得ることが副目的ですので、まずは私達が『生徒会室』に潜入します。生徒会は中枢なので物の管理も行っていたでしょう。情報も集まっていた筈です。そこに混沌核があればそれで良し。無かったとしても、そこで得られた情報があれば、次の調査先の選定の参考にはなるでしょう」

今回の調査隊は少人数であり、帰路を確保するために船の見張り要員も必要となるため、何班かに分けて、調査と船番を交互におこなう予定である。その第一陣を務める予定なのは、アシーナと、(彼女の恋人でもある)第六投石船団の

グレイス・ノーレッジ

であった。

(調査は主にアシーナに任せた上で、俺は彼女が調べている間、周囲の警戒に重点を置こう)

グレイスは内心でそんな思惑を抱きながら、やがて彼女や他の調査隊員達と共に深夜の海へと漕ぎ出していくことになるのであった。

******

学園島までの航路において、島から天使や悪魔が迎撃に来る可能性も十分に考えられたが、深夜だったためか、海まで警戒する余力が無かったのか、特に妨害行動もなく、アシーナ達を載せた小舟はあっさりと島へと辿り着く。

その上で、予定通りにアシーナとグレイスが、天使の証言を元に作成された地図を頼りに、生徒会室へと向かう。

(そういえば、任務で彼女と二人きりになるのは、今回が初めてか……)

グレイスがそのことに気付いた上で、ふと隣に立つ恋人の横顔を眺めると、今のアシーナはいつもの彼女以上に緊迫した表情を浮かべていた。

アシーナとしては、グレイスが同行してくれるのは心強いが、間違いなく危険地帯であるこの地への潜入捜査に彼が参加することへの不安もあった。無論、これまでの他の魔境調査も危険と隣り合わせの任務であったことには変わりないのだが、アシーナにとって今回の敵は「よく知っている存在」だからこそ、より一層その危険性を強く認識してしまうのだろう。実際、今の自分が冷静を保てているかどうかも微妙に思える状態ということもあり、どこか複雑な心境だった。

(最悪は彼だけでも……、いえ、ちゃんと一緒に帰りましょう)

彼女はそんな想いを胸に抱きながら、グレイスと共に慎重に校舎内へと入り、暗闇の屋内を二人の聖印の光で照らしながら、周囲を警戒しつつ歩を進める。そして、無事に生徒会室まで辿り着くことになるのだが、ここで、アシーナは扉の向こう側から「嫌な気配」を感じ取った。

「これが、結界の力……」

アシーナがそう呟くが、それに対してグレイスは怪訝そうな表情を浮かべる。

「何か、感じるのか?」

「え? グレイスは感じないの? この、なんというか、微妙に気持ち悪い空気……」

「いや、俺は特に何も……」

アシーナは決して霊感が強い方ではない。むしろ、アーチャーであるグレイスの方が(対混沌を含めた)索敵能力には長けている筈である。そのグレイスが気付かない「嫌な気配」をアシーナだけが感じ取っているという状況は、明らかに不自然であった。

ここで、アシーナは思考を巡らせる。

(この結界が「投影前」から存在していたものだとするならば、「生徒会室を天使や悪魔から守るための結界」である可能性が高い……。だからこそ、「普通の人間」なら普通に通れるんじゃないかと思ってたけど……)

現状、グレイスは特に何の悪影響を受けることもなく、自分だけがその結界の効能を(中途半端に?)感じ取っている。アシーナが知る限り、彼女はあくまで「聖印が無ければ普通の人間」の筈なのだが、それでも心当たりがない訳ではなかった。

(……もしかして、私も子供の頃に、天使か悪魔の襲撃を受けたことで、私の中でのアウルが高まっていて、それがこの副作用を起こしている?)

アシーナの中にはそんな記憶はないのだが、投影体はいつどこで現れるかも分からない以上、物心つく前の頃にそういうことがあったとしてもおかしくはない。少なくとも、先日の誘拐騒動の対象となっていたのは「幼少時に天使か悪魔の影響を受けた子供達」であった以上、同じことが自分の身に起きていた可能性は(彼女が育った環境を考えれば)十分に有り得る。

(とりあえず、我慢出来ない程の気持ち悪さじゃない……。それに、これが天使や悪魔を避けるための結界なら、むしろこの中にいた方が安全な筈……)

彼女はそう自分に言い聞かせつつ、意を決して扉を開く。すると、その中には誰の姿もなく、やや大き目のテーブルと、いくつかの椅子、そして何かが書かれたホワイトボードなどがあった。そして、テーブルの上には様々な物品が置かれている。

(あれは多分、地球のノートパソコン。あそこにあるのはペットボトルのお茶、しかも、飲みかけ……。どうやら、この場で生徒会の人々が何か作業をしていた状態のまま、人間以外のものだけが投影されてきた、ということ?)

彼女はそう判断した上で、そのまま部屋の中へと踏み込んでみると、改めて「部屋全体に漂う嫌な気配」を実感するが、それでも耐えられない程の不快感ではなかったため、ひとまずグレイスに部屋の周囲の警戒を任せた上で、ホワイトボードに書かれている文字を確認する。

そこにはいくつかの単語がメモ書きのように記されていたが、その中で一つ、妙に気になる文面が記されていた。

「世界征服同好会……?」

明らかに物騒な名前のその組織名が気になったアシーナが、テーブルの上に散らばった諸々の資料に目を向けると、そこにはその「世界征服同好会」に関する情報が記されていた。

どうやら世界征服同好会とは、この久遠ヶ原学園において暗躍する組織であり、天使や悪魔と戦う力を備えた「撃退士」である自分達こそが「世界を支配をするにふさわしい存在」と信じて、その力を持たない者達を支配するという新たな世界秩序を築こうとしている者達らしい。その全容については生徒会も把握しきれていないものの、実際のところ一枚岩の組織ではなく、無数の下部組織が存在しているとされていると言われている。

そして、最近になってその一部である「P9P」「邪神帝国」「怖るべき子供たち」と呼ばれる三組織の者達が、それぞれに「図書館」「プール」「購買」を占領して、学内が紛争状態となっているという旨が記されている。

(これって、どれも今、「結界」が存在している区画なのでは……?)

現状、この生徒会室の中からは「魔境の混沌核」に相当するような強大な混沌の気配は感じられない以上、残り三箇所の結界を調べてみる必要があるのだが、もし、これらの区域がいずれも投影前の時点で「世界征服同好会」に占拠されていたのだとしたら、「それらの地区における結界」は、この「生徒会室における結界」とは本質的に別物である可能性もある。

(とりあえず、この三組織についての情報を集めないと……。多分、この部屋の中なら、もっと詳しい情報がある筈……)

アシーナがそう考えていたところで、グレイスが声をかける。

「アシーナ、大丈夫かい? かなり顔色が悪そうだけど」

資料探しに集中していたことで気付かなかったが、アシーナの体調は確かに悪化していた。一方で、グレイスの身体には合ったく異変は起きていない。

「え? あ、うん……、確かにちょっと気持ち悪いけど、でも、せっかく役立ちそうな資料が見つかったところだから、もう少しここで……」

「いや、それなら、一刻も早くここから出た方がいい。資料の読み込みは、船に戻ってからでも出来るだろう?」

「それはそうだけど、でも、どの資料に必要な情報が載っているのかは分からないし……」

「だったら、必要になる可能性のある資料を、片っ端から持てるだけ持って行けばいい。その中に必要な情報が見つからなければ、その時はまた探しに戻ればいいだろう?」

グレイスも彼女の体調不良の原因を特定出来ていた訳ではないが、少なくとも、この部屋に入る直前から彼女の様子に異変が起きていた以上、このまま生徒会室内に居続けることは危険なように思えた。

「……分かった、そうするよ。じゃあ、とりあえず本棚を見て当たりを付けてみるから、もうちょっとだけ待ってて」

アシーナがそう告げると、グレイスは改めて周囲の監視に戻る。すると、廊下の窓の向こう側で、何かが動いたような気配を感じる。

(あれは……!?)

グレイスはすぐさま(自身の存在を察知されないように)聖印を消す。その上で、改めて窓の外を慎重に覗き込むと、月明かりの下で、「翼の生えた四足獣」のような何かが闊歩しているのを発見した。

(あの形状……、グリフォンか?)

カルタキアに残っていた資料によると、10年前の混沌災害の際には、鷲の上半身&翼と獅子の下半身を持つ「グリフォン」と呼ばれる天使の下僕の姿が確認されている。あまり知能は高くないらしいが、もし天使の命令で周囲を巡回しているのだとすれば、発見されると襲いかかられる可能性が高い。

グレイスがその動きを注視していると、その「グリフォンのような何か」は、グレイス達のいる校舎の方には向かって来ていないものの、校舎と船の停泊場の中間地帯の辺りを飛び回っているように見える。

(まずいな。あの区域だと、帰り道に遭遇してしまうかもしれない……)

彼が表情を歪めているところで、アシーナが声をかけた。

「お待たせ、グレイス。とりあえず、あなたにはこれとこれを持って帰って欲しいんだけど……、あれ? どうしたの?」

「グリフォンらしき怪物が、俺達が船着き場から通ってきた道の辺りを飛び回っているように見える。もしかしたら、そのまま小舟の方に向かってしまうかもしれない」

「え!?」

「どうする? 遭遇しないように迂回して小舟に向かうか、それとも、グリフォンが小舟に向かう前に、俺達で倒してしまうか」

その問いに対して、アシーナは少し考えた上で答える。

「……ここは、迂回して戻る方がいいと思う。その間にグリフォンが小舟に向かってしまう可能性もあるけど、この学園の構内で私達がグリフォンとの戦闘を始めたら、他の天使や悪魔に勘付かれるかもしれない。それよりは、小舟に残っている皆に応戦してもらった方が勝算は高い筈。島の端の海岸なら、敵の増援が来る可能性も低いと思うし」

「そうだな。じゃあ、皆を信じて、遠回りして戻ることにしよう」

グレイスはそう答えた上で、アシーナに指摘された資料を抱え込み、二人で迂回ルートへと向かっていくことにした。

******

その後、無事に二人は小舟まで辿り着く。幸い、留守を守っていた従騎士達が言うには、特にグリフォンや他の投影体による襲撃を受けることもなかったようである。

二人は安堵しつつ、ひとまずアシーナの持ち帰った資料を確認してみたところ、図書館を占拠している「P9P」は謎の先進科学技術を駆使する集団、プールを占拠している「邪神帝国」は邪神と呼ばれる謎の存在を崇める魔術的な集団、そして購買を占拠している「怖るべき子供たち」は姿や身分を偽って学園に残留し続けるエリート撃退士達の集団であるらしい。

現状、基本的には「人間」が投影されていないことを考えると、どの組織も構成員達自身は結界内に存在しない可能性が高いだろう。その上で「魔境全体の混沌核」となりうる存在としては、「邪神」なるものが一番可能性が高そうだが、資料によると、生徒会の観測した限りにおいて「邪神」そのものの存在は確認されておらず、実在するかどうかも怪しいらしい。一方で、P9Pの科学者達は、様々な機械兵器などを生み出しているらしいので、持ち主不在のまま兵器だけが投影されているという可能性もあり得るだろう。

「とりあえず、第二陣は図書館に向かって下さい。ただ、危険な気配を感じたら、すぐに戻ってくるように。この地図によると、現在、図書館は『天使の縄張り』と『悪魔の縄張り』の中間点に存在するようなので、もし万が一、彼等と遭遇してしまった場合は、鉢合わせをさせて彼等同士を潰し合わせるのも有効かと思います」

ここまで話した上で、更にアシーナは念を押す。

「天使や悪魔は『ゲート』を展開している間は戦力が8割以下になると聞いたことがありますが、逆に言えば、展開していない者は『先日の誘拐犯』よりも強い可能性が高いです。くどいよいですが、くれぐれも、戦いは避けて下さい」

アシーナはそう告げつつ、煙幕などの目眩ましの道具なども従騎士達に託す。そして、まだ体調不良の後遺症が残っていたため、ひとまずグレイスに看病されながら、少し船の中で仮眠を取ることにした。

******

それからしばらくして、アシーナが目を覚ました頃、第二陣も無事に船に帰還する。そして、第三陣を向かわせる必要はなくなった。第二陣の従騎士達は図書館の中で、明らかに「魔境の混沌核」としか思えない程の強大な混沌核の持ち主を発見したのである。

報告によると、彼等は図書館に結界が張られているという実感すらないまま足を踏み入れた結果、目の前に「強大な混沌の気配を発する少女」の姿を発見した。彼女は従騎士達の姿を見た瞬間、「侵入者ハ排除スル」とだけ呟き、襲いかかってきたため、すぐさま彼等はその場から退散した、とのことである。

生徒会室にあったP9Pに関する資料から推測するに、おそらくその少女の正体は、P9Pによって生み出された「人造撃退士」と呼ばれる人工生命体であろう。感情を持たず、創造主の科学者達の命令通りに拠点を死守する命令を受けた存在、という意味では、以前にグレイスが岩礁の魔境で遭遇した「デヴィア」に近い存在なのかもしれない。

しかも、厄介なことに、その人造撃退士から逃れて外に出て来た従騎士達は、その近くを通りかかった悪魔の下僕と遭遇してしまったらしい。アシーナからの助言通り、煙幕を使ってその場を凌ぎつつ、最終的には近くにいた天使と遭遇させることよって、どうにか彼等の目線をそらしながら脱出には成功したらしいが、「人間」が図書館の近くに現れたという情報は、今後、彼等の目を図書館近辺へと集中させてしまう可能性もある。

とはいえ、これで調査任務としての使命は達成されたので、彼等は敵に発見される前に小舟を学園島から出航させる。その船上にて、ようやく体調不良から解放されたアシーナは、無事に帰還出来そうなことへの安心感と同時に、釈然としない感情を抱いていた。

(なぜ私だけが、結界の影響を……? アウルの力が高まっただけでここまでの影響を受けるなら、撃退士の人達も生徒会室には入れなくなってしまう筈。それでは、生徒会室として機能するとは思えない。だとしたら、一体、どうして……?)

彼女がその答えを知ることになるのは、もう少しだけ先の話である。

☆合計達成値:135(106[加算分]+29[今回分])/100

→次回「魔境浄化クエスト(BQ)」発生確定、その達成値に17点加算

四回に渡る「江戸の魔境」への調査任務の末、ようやく従騎士達は魔境全体の混沌核である「土俵」の存在する異界(妖界)へと辿り着くことに成功した。しかし、その土俵の周囲には無数の河童達が集っており、彼等の心の拠り所である土俵を力づくで破壊しようとすれば、彼等の妖力によって妖界の外側に弾き出されてしまう。現在の隠神刑部の力であれば強引に妖界への扉を開くことも出来るが、その際には再び多くの憑神達による妨害が入る可能性が高く、河童の協力がなければ確実に入り込めるかどうかも分からない。

|

+

|

隠神刑部 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.240)

|

そこで、隠神刑部と(河童の代表である)川太郎との協議の上、互いの「魂」である「土俵」と「尻子玉」(それが何を意味しているのかは不明)を賭けて、相撲で「五番勝負」をおこなうことになった。互いに五人ずつの代表者を出し合って、勝ち越した方が相手の「魂」を奪う、ということである。

「まぁ、あの河童共が約束を守るかどうかは分からぬが、とりあえず、奴等を盛り上げるような相撲を取れば、その高揚感のどさくさに紛れて土俵を破壊する隙も生まれるやもしれぬ。それでもダメなら、最後は力づくじゃな」

前回と同じカルタキアの宿で隠神刑部はそう語りつつ、目の前にいる従騎士達に対して、相撲の規則を説明し始める。

「基本的には足がこの『土俵』の外に出るか、足の裏以外が地面についたら負けじゃ。武器と拳の仕様は禁止。目潰しや鳩尾への攻撃も禁止されていおるが……、そもそも河童の鳩尾とはどこか分からぬし、この辺りについては、事前に奴等と協議する必要があるな」

これに対して、出場予定の面々から次々と質問が飛び出す。最初に手を挙げたのは、前回から引き続いての参加となる鋼球走破隊の

ファニル・リンドヴルム

である。

「俺の『尻尾』は、どういう扱いになるんだ?」

「ふーむ……、尻尾を地表に付けるのを認めると、身体の安定性という観点からして明らかに有利じゃからな。おそらく、土が付いた時点で負けという裁定になるじゃろう」

基本的に河童主導の大会である以上、ある程度、カルタキア側に不利な裁定となってしまうことは覚悟した方が良さそうである。

「分かった。正直、尻尾を持ち上げ続けてるのも、結構キツいんだがな。まぁ、仕方ない。尻尾で攻撃するのはアリなのか?」

「それは認めさせるべきじゃな。『人間的な部位以外での攻撃』を禁止してしまったら、あやつらの手足もまともに使えなくなるからな。それは奴等も困るじゃろう」

妖狸がそう答えると、今度はファニルの上役である鋼球走破隊のタウロスが問いかける。

「じゃあ、俺や『こいつ』の角を相手に突き立てるのは、どうなんだ?」

タウロスが「こいつ」と言って指差した先には、部下である

ヘルヘイム

がいる。今回はこの二人も、ファニルと共に土俵に上がる予定であった。

「おそらく、それは爪と同じような扱いじゃろうな。少なくとも、儂の知っておる相撲には、爪に関する明確な規定はなかったが、一般的には、土俵上で爪で攻撃するのはあまり褒められた手段とは言えぬ。まぁ、どちらにしても体格的に河童の方が小柄で、的が小さいじゃろうから、あまり頭突きという戦術自体は有効とは言えぬな」

その説明を聞いて、ヘルヘイムは納得した表情を浮かべる。

「分かりました。今回は『相手を納得させる勝ち方』が必要なのでしょうし、正々堂々と戦って、勝ってみせます」

彼女がそう意気込む一方で、最初期からこの魔境に関わり続けている(そして、実際に河童と相撲を取ったこともある)星屑十字軍の

ユリム

もまた、出場予定者の一人として、質問を投げかける。

「聖印の使用は、問題無いんだよな?」

「そもそも『聖印』が何なのか、ということを奴等に説明するのは困難じゃからな。『身体の一部から出たもの』だと伝われば、問題はなかろう」

実際のところ、隠神刑部自身も、未だに聖印についてはよく分かっていないのだが、河童達もまた独自の妖力を用いることが想定される以上、それらを禁止には出来まい。

そして最後の一人は、ヴェント・アウレオの

アイリエッタ・ロイヤル・フォーチュン

である。彼女は、隠神刑部が図示していた「取り組み」の絵面を見ながら問いかける。

「なぁ、相撲って、上半身は裸でやるものなのか?」

彼女は、寝る時は可能な限り全裸で寝るような気性の人物なのだが、これに対してはタウロスが即座に口を挟む。

「それは俺達の集中力が乱されるから、やめてくれ」

珍しくタウロスがまっとうなツッコミを入れる中、隠神刑部が淡々と答える。

「本来は、全裸の上に『まわし』というものを付けておこなうのじゃが、以前にユリムと相撲を取った時は、河童共はそんなもの付けずに全裸でやっておったし、ユリムもそのままの姿で土俵に上がって何も文句は言われなかったからな。一応、事前に確認しておく必要はあるが、別に着衣でも文句は言われまい。奴等にしてみれば、むしろ服を着ている方が『掴める部位』が増える分、むじろ有利になるからな」

こうして一通りの説明を終えた後、五人の「力士」は出場順などについて相談し始めるが、そんな彼等を横目に見ながら、隠神刑部の「宿主」となっているヴァーミリオン騎士団の

ハウメア・キュビワノ

が、妖狸に問いかける。

「いぬがみぎょーぶさんは、出なくていーの?」

前回の交渉の際、彼は密かに「いざとなったら、儂が五分身して、まとめて薙ぎ倒してくれるわ」などとハウメアに語っていた。

「人手が足りておるなら、儂がわざわざ出向く必要はない。むしろ、乱入者が現れた時のために、儂はお主と共に全体を見渡せる場所におった方が良いじゃろう。例の刀使いが語っていた『女狐』のことも気になるしな……」

「例の刀使い」とは、前回の調査任務に参加していたカノープスのことである。憑神達との戦いの最中に、彼は「九つの狐の尾のような何かを持つ女性」と遭遇したと証言していた。また、現在は「人質」として河童の元に残っている田沼意次もまた、江戸の魔境で「九尾の狐(白面の君)」の気配を察知したと言っている。

九尾の狐は隠神刑部にとっての宿敵であり、桶狭間の魔境に発生していた「無限回廊」を生み出していた者の正体も彼女であろうと彼は睨んでいた。もしかしたら、桶狭間の魔境も含めて、全ての混沌災害の黒幕は彼女なのではないか、という憶測も彼の中では広がっている。

「まー、そーだねー。何が出てくるか分からないしー。こーどなじゅーなんせーをたもちつつ、りんきおーへんにたいおーしよーか」

ハウメアがそう呟いたところで、護衛役として同行予定の(彼女の同僚である)

シオン・アスター

が、不安そうな声で語りかける。

「あの……、何が出るか分からない、ということは、現れる投影体の総戦力がどれくらいかも推測しにくい、ということなんでしょうか?」

「残念ながら、分からないねー。ただ、隠神刑部が力を使えば使う程、強い投影体が引き寄せられてるみたいだから、何もしなければ何も起きないかもしれない」

実際、前回の調査時に大量の憑神が出現したのも、あくまで隠神刑部が強引に「妖界」への扉を開こうとしたことが引き金となっていたので、川太郎と隠神刑部が協力する形で「妖界」への扉を開けば(隠神刑部がそこまで強大な力を発動する必要がないのであれば)、そもそも憑神達が現れない可能性もある。

ただ、その一方で、「九尾の狐」に関しては隠神刑部が本来の力を取り戻す前の時点で田沼意次によって目撃されているし、その田沼自身も、そして(田沼と同様に人質として妖界に残っている)お白も、おそらくは突発的な投影によってこの世界に出現している以上、あの魔境自体がいつ何が出現するか分からない構造であることは間違いない。

そんな会話を交わしている彼等の隣には、鋼球走破隊の

フォーテリア・リステシオ

の姿もあった。彼女もまた、会場の警備を手助けするために同行する予定である。

「敵対勢力の情報が足りないというのは、正直、厄介だね。これでは献策のしようがない。その場で状況を観察して、何かいい策が思いつけば良いけど……」

彼女がそう呟いたところで、その場に同僚の

アルエット

が現れた。その手には、手書きの地図のようなものが握られている。

「ごめんなさい、少し遅れましたが、前回見た限りの『妖界』の内側を図示してみました」

そういって、アルエットが開いた図には、妖界の内部の土俵の周囲の構造が描かれている。あくまでも「彼女の視覚情報」に基づく地図であり、どこまで正確かは分からないが、それでも、これで少しは警備役の面々も戦略を立てやすくなるだろう。

フォーテリアはその図を見ながら、思案を巡らせる。

「……ふむ。思ったより広そうだね、これは。この会場全体が薄暗い環境下で、しかも、どこに何が出現するか分からないとなると、問題になるのは警備担当者同士での情報共有の方法か」

「そうね。ここまでの調査が長引いた分、こっちは早々に片付けられたらいいのだけど」

アルエットはそう答えつつ、前回も同行したファニルに声をかける。

「土俵に上がることにしたのね」

「あぁ。出来ればこないだ倒し損なった龍神と決着を付けたかったが、また出て来るかどうかも分からないらしいからな」

「そうね。もし仮にまた出て来たとしても、それはこっちでどうにかするから、あなたはあなたの土俵で頑張って」

同僚達を相手にした時のアルエットは、心做しかいつもより物腰が柔らかなようにも見える。そして、後輩であるヘルヘイムに対しても同様に声を掛ける。

「あなたの活躍も、期待しているわ」

「はい! ヘルは先鋒として、皆さんに勢いをつけるような白星を上げてみせます!」

どうやら話し合いの結果、彼女が一番手に決まったらしい。そして、彼女達がそんな話をしている間にフォーテリアは何かを思いついたようで、警備班の面々に一つの方策を提案する。

「……こーいう事、出来る?」

その問いに対して、同じ警備担当のアルエット、ハウメア、シオンは耳を傾ける。

「出来そうね」

「出来るんじゃないかな」

「出来ると思います」

三人がそう呟くと、フォーテリアも笑顔を浮かべる。

「……うん、流石。フォローする。いつでも合わせるよ」

実際、この手法が上手く機能すれば、魔法師不在のこの戦場における情報伝達は劇的に改善する。無論、それでも想定外の事態は起こりうる以上、対応にも限界はあるのだが。

(さて、鬼が出るか蛇が出るか……)

アルエットは心の中でそう呟きつつ、改めてファニルやヘルヘイムを静かに見つめる。

(だが、もしすべてうまくいけば……、いや、彼らが全て片付ければいいなどと考えるのはな)

彼女がそんな想いを抱いているところに、ハウメアとシオンの同僚の

ユーグ・グラムウェル

が現れた。彼もまた、ユリム同様、最初からこの魔境の調査に参加し続けてきた従騎士である。

「いやー、ごめんごめん、遅れちゃった」

苦笑しながら到着した彼のその手には、一本の「刀」が握られている。その刀を見たシオンは、驚きの声を上げる。

「その刀って、まさか……!」

「うん、アストライア様にね、『土俵入り』の流儀について聞いたら、貸してくれたんだ。『太刀持ち』を務めるなら、ちゃんとした刀を持った方がいいって」

ユーグはそう言いながら、刀を皆に見せる。それは確かに、ヴァーミリオン騎士団の団長であるアストライアが日頃使っている愛刀であった。相撲の世界においては、最強の力士である「横綱」の土俵入りの儀式の際に、「露払い」と「太刀持ち」が両脇を固める慣習がある。

今回、ユーグはその「太刀持ち」を担当することで、土俵入りを盛り上げる役割を担当することになり、刀の扱い方を学ぶために団長であるアストライアに相談に行ったのだが、まさか団長が自身の愛刀を部下に渡すとは思わなかったため、その場にいる者達は皆一様に驚く。

そんな中、隠神刑部がまじまじとその刀を凝視しながら呟いた。

「ふーむ、確かにかなりの値打ちもののようじゃが……、その刀、『太刀』ではなくて、『打刀』ではないのか?」

「それって、どう違うの?」

「実は、儂も正確なところはよう分からん。というか、時代によって呼び方や定義が色々変わっておるからのう……。まぁ、儂が分からんものを河童共が分かる筈もないから、問題ないか」

そんな会話を交わしつつ、やがてそこに、今回の作戦総指揮官である金剛不壊のラマンと、警備隊を担当する予定の潮流戦線のジーベンも合流し、今回の浄化作戦の方針についての最終確認をおこなった上で、彼等は江戸の魔境へと出立することになるのであった。

******

すっかり江戸の町並にもなれたユリムとユーグの先導に従い、三人の騎士級聖印の持ち主達を擁する従騎士達は、無事に「おいてけ堀」へと到達する。以前に来た時と同様、今回も無数の蛙の鳴き声が鳴り響き、生臭い匂いが漂う中、時雨がぽつぽつと振り始め、逢魔ヶ刻(黄昏時)に差し掛かろうとする頃、彼等の前に河童達が現れた。

|

+

|

河童/一般的な姿 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.236)

|

「臆せず来たな。さぁ、共に我等の世界に来るが良い」

河童の一人が従騎士達に対してそう語りかけると、隠神刑部が妖界への扉を開くために妖力を開放し、ハウメアがその制御を試みる。

「今度は二度目だし、コツもつかんでるから、前より早めに終わらせるよ!」

「言われるまでもないわ!」

ハウメアとか隠神刑部はそう叫びながら、空間の統御を試みる。すると、宣言通りに着実に扉は開いていくが、やはり、その過程で二体の憑神が現れる。それは、前回も目撃した「龍神」と「猫神」であった。

|

+

|

龍神 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.190)

|

|

+

|

猫神 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.193)

|

前者の姿を見た瞬間、ファニルはニヤリと笑う。

「来やがったか! それなら、取組前の準備運動に……」

彼女はそう言いながら武器を構えようとするが、龍神も猫神も、襲ってくる気配がない。むしろ、歓迎しているような仕草を見せる。

「……どういうことだ? 何があった?」

ファニルが困惑する中、隠神刑部とハウメアは妖界への扉を開くことに成功し、彼等は一切の荒事を強いられることなく、あっさりと「土俵」へと辿り着くことになるのであった。

******

従騎士達が辿り着いた時点で、土俵の周囲は既に大勢の河童達で沸き返っていた。そんな中、「人質」として現地に残っていた田沼意次とお白(&憑神のお市)の姿を発見する。

|

+

|

田沼意次 |

(出典:『天下繚乱RPG』p.235)

|

|

+

|

小梅鼓のお白 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.16)

|

|

+

|

お市 |

(出典:『大江戸RPGアヤカシ』p.195)

|

「おぉ、よくぞ参ったな、皆の衆」

「人質」の筈の田沼意次は、河童達に囲まれながら、悠々自適な様相で従騎士達を出迎えた。どうやら彼女は、人質生活の間にすっかり河童達と意気投合していたらしい。一方で、お白は少々げんなりした様子であったが、ひとまず従騎士達が戻って来てくれたことに安堵する。

「みんな元気みたいだけど、今回は特に憑神の妨害とか無かった?」

その問いに対して、逆に隠神刑部が問い返す。

「あれは、儂等がおらぬ間にお主がどうにかして手懐けたのか?」

「何のこと?」

「龍神と猫神が現れたが、特に襲いかかることもなく、何もしてこなかったのじゃ」

「私は何もしてないけど……、もしかして、私が知らない間に、北斎先生と馬琴先生もこの世界に出現してたりしたのかしら……」

どうやら、それが龍神と猫神の宿主の名前らしいが、少なくとも、先刻の時点では人間らしき者が一緒に投影されていた様子はなかった。どこか釈然としない様子のまま、隠神刑部はラマンと共に河童達との間で大会規定の確認に入る。

まず、最終的な勝敗を決定する権限を持つ立行司に関しては「どちらの世界の住人でもない中立者」として、田沼が担当することになった。どうやら彼女は、人質となっている間にそこまでの立場を確立していたらしい。ただし、それでも「人間側」であることには変わりが無いため、土俵の周囲に座る五人の審判団については四枠を河童が占め、残り一枠をラマンが担当するという形で合意に至る。

細かい規則に関しては、ファニルの尻尾については「足としては扱わない(地面に付いたら負け)」という裁定となる一方で、彼女の尻尾や、ラマンとヘルヘイムの角による攻撃、および聖印の使用についても特に制限は無しとされた。また、急所攻撃については、互いにどこが急所かは分からないため、その時々に応じて審判団の協議で決めるという、曖昧な形で対応することになった。

「さて、その上で、当方には、うら若き乙女が三人もいる。ここは着衣で土俵に上がることも認めてもらいたい」

ラマンからのこの要望に対して、田沼は小声で「女力士の締め込み姿こそが、女相撲の魅力であろうに……」と呟いていたのだが、どちら側からも彼女のその発言は無視されたまま、川太郎が答える。

「別にそれは構わぬが、その場合、『衣服』は全て『体の一部』とみなす、ということで良いのじゃな?」

「それで結構。まわしと同様、好きに掴んでもらって構わない」

「分かった。ならば、儂等も『自由な装束』で参加させてもらおう」

こうして、ひとまず今回の規則が確定したところで、それぞれの力士達は土俵入りの準備を始めることになる。一方、ジーベン、フォーテリア、アルエット、ハウメア、シオン、お白の六人は、新たな投影体の出現に備えて会場周辺の警備に回ることになった。

******

やがて、土俵入りの時間が訪れる。まずは、ヘルヘイム(前頭/先鋒)、アイリエッタ(小結/次鋒)、ファニル(関脇/中堅)、ユリム(大関/副将)の四人と、彼等と対戦予定の四匹の河童が、揃って土俵を囲むような形で土俵入りの儀式をおこなうことになった。隠神刑部から聞いていた通りの作法で土俵へと上がる彼等であったが、どうも河童達とは作法の手順が若干異なるようで、その動きにはあまり統一性は取れていなかった。

更に言えば、河童の体高は子供程度なので、明らかに並んでいても違和感がある。特に長身のファニルと並んでみると、あまりにもその体格差は歴然であった。

(正直、これだけ小さいと、逆にやりにくいな……)

彼女がそんな思惑に至りつつ、粛々と土俵入りを済ませると、やがて土俵の東西から、両陣営の「横綱(大将)」が姿を現すことになる。まず最初に東方から川太郎が、「露払い」と「太刀持ち」に相当すると思われる二匹の河童を引き連れる形で現れ、雲龍型での土俵入りを行なう。見た目は他の河童と大差ないが、それでの確かにその動きには明らかに他の河童達とは異なるオーラが漂っており、彼が四股を踏む度に会場中の河童達が湧き上がる。

それに続いて、今度は西方からタウロスが、「露払い」として隠神刑部を、そして「太刀持ち」としてユーグを引き連れて現れる。ユーグはいつも通りの服装であったが、タウロスはあえて上半身裸の状態で(事前にカルタキアの文献を元に用意した)化粧回しを付けて、完全な「力士」の出で立ちでの土俵入りをおこなった。

(別に、河童共を相手にそこまでやらんでも良い、と言うたのにのう……)

隠神刑部は内心呆れつつも、きっちり露払いとしての役割を果たしながら土俵に上がる。それに続いてタウロスも、そしてユーグも土俵に上がったところで、タウロスは自身の聖印を輝かせることで、土俵上の自分達の姿を盛り上げる。すると、この時、土俵の近くで様子を見守っていたお白は、タウロスの光を浴びたユーグの持っている刀を改めて凝視しながら、ふと呟いた。

「あれって、もしかして、村雨丸……?」

それは、彼女の顔馴染みでもある戯作家・曲亭馬琴の作品『南総里見八犬伝』に登場する宝刀である。あくまで架空の刀であり、彼女の世界に実物が存在する訳ではないのだが、彼女の目には、ユーグの持っている刀が、画家・葛飾北斎による挿絵の中の村雨丸の姿と重なって見えたのである。これが「南総里見八犬伝の世界からの投影品」なのか、もしくは「投影品を模造した刀」なのかは不明だが、少なくともアストライアの刀である以上、「ただの刀」ではないだろう。

また、この時点で彼女は「今回の妖界入りの際に龍神と猫神が現れたが、何もしてこなかった理由」が理解出来た気がした。先述の通り、前者は北斎の、後者は馬琴の憑神である。そのため、おそらく今回の妖界入りの際にこの二体のみが出現したのは、この刀が触媒となったからなのであろう。そして、彼等にとっての「自身の宿主の産物」である村雨丸(のような刀)を持っていたユーグ達のことを、本能的に「味方」と認識したのであろう。

一方、彼女のこの呟きを聞いて、表情を一変させた人物がいた。田沼意次である。

(村雨丸、だと……!?)

彼女の世界では「時空破断」と呼ばれる謎の怪現象により、様々な時代の住人や魔物達が押し寄せる混沌とした社会が発生している。その原因となっている神剣が「村雨丸」であると言われていた。

(あくまで別世界の、たまたま同じ名前を持つだけの刀なのか……? いや、しかし、確かにあの刀からは、圧倒的な存在感を感じざるを得ない……。その刀を持っているあの仮面の少年、一体、何者なのだ……?)

田沼の熱視線が注がれる中、ユーグは事前に調べた異界の知識に基づき、堂々たる振る舞いで「団長から預かった刀」を片手で支えながら、蹲踞している。

(さすがに重いな……、でもまぁ、これが今回の僕の役割だし、ここは頑張らないとね)

もともと軽武器を得物とするユーグにとって、両手で扱うことを前提としたこの刀は少々扱いにくいが、それでも村雨丸(?)を手にしたその姿は、河童達をも息を呑む程の存在感を醸し出していた。そんなユーグの迫力を最も強く感じていたのは、彼の真横に立っているタウロスである。自信の肉体美を見せつけるような化粧回し姿で土俵に立った彼にとって、この状況は少々不本意であった。

(俺がここまでやったのに、こいつの方が目立ってんじゃねーかよ)

タウロスは内心でそう苦笑しつつ、自信の存在感を掻き消されないよう、全力で四股を踏む。その振動は文字通り会場全体を揺らし、これから始まる大一番に向けての河童達の期待は自然と高まっていくのであった。

******

「では、兄さま、行ってまいります!」

横綱土俵入りを終えた後、土俵下に降りてきたタウロスと入れ替わるように、一番手となるヘルヘイムが土俵に上がる。すると、反対側からは河童側の一番手もまた同様に土俵に足をかけるが、その瞬間、彼の姿が一変する。それまでは普通の河童でしかなかったその力士が、突然、「仮面を付けた人型の何か」の姿に変身したのである。身長的には人間の成人男性程度の体躯であり、その全身は材質不明の謎の物質で覆われていた。

|

+

|

仮面を付けた人型の何か |

(出典:『マージナルヒーローズ ワールドガイド』p.272)

|

「え!?」

ヘルヘイムがそんな声を上げる中、呼び出し役の河童は淡々と手元の紙片を読み上げる。

「ひが〜し〜、おそれ〜や〜ま〜、おそれ〜や〜ま〜。に〜し〜、へるへ〜い〜む〜、へるへ〜い〜む〜」

当然、この状況に対して、西方(カルタキア側)は困惑する。最初に声を上げたのは、次席に控えていたアリエッタであった。

「おい、どういうことだ? 河童が相手じゃなかったのか?」

それに対して、土俵したにいた副審の河童の一人が答える。

「突然、何を言い出す? お主達の相手は当然、河童じゃ」

「いや、あれのどこが河童だよ!?」

「妖力の使用は問題ない、という話であったろう? あれは奴が妖力によって呼び出した『憑依用の身体』じゃ。つまり、お主等にとっての『衣服』と同じじゃ」

アヤカシ達は人間の身体に憑依することが出来る。河童の感覚としては、それは「衣服を着ること」と同じらしい。

そして、土俵上で「恐山」と呼ばれた当人も(口元も謎の存在で隠れているので、どこから出しているのか不明だが)声を上げる。

「これは300年後の未来の陸奥において、世界を守る英雄となるために横綱の道を諦めた人間の青年の身体じゃ。我等の未来とこの土俵を守るための戦いに相応しい依代であろう!」

実際のところ、この「青年」の投影元の世界が、この「アヤカシの江戸」と地続きの未来なのかどうかは分からないが、この河童はそう信じているらしい。そして、熱意を込めてそう語る「恐山」に対して、立行司の田沼は「主審としての見解」を述べる。

「『衣服』の定義はそれぞれの文化圏ごとに異なる以上、これは『河童にとっての衣服』として認める」

その宣言に対してヘルヘイムはこっくりと頷いた。

「分かりました。相手が誰であろうと、ヘルは構いません」

彼女が納得した様子でそう宣言すると、アイリエッタも引き下がる。

「まぁ、あんたがそれでいいなら、アタシも構わないさ。自分の身体で戦うことも出来ないような奴等に、負けるとは思わないしな」

そして、土俵下にいた他の三人も、それ以上は何も言わなかった。おそらく、身体の構造が分からない妖怪よりも、人間型の相手の方がむしろやりやすい、という思惑もあったのだろう。そのままヘルヘイムと恐山は、粛々と土俵の隅に盛られた「塩」を撒く儀式へと移行することになった。

******

土俵上でそのようなやりとりが展開される中、土俵から見て北側の地区を警備中していたフォーテリアは、近くにいたお白に語りかける。

「未来の人間の姿すらも自由自在とは、こいつはまた、随分と厄介な魔物達を相手にしてるんだねえ、きみらは」

「いえ、そんなことは出来ない筈よ。彼等はあくまで『その場にいる人間』に取り付くだけで、当人のいないところで、ましてや未来の人間を召喚して依代にするなんて、そこまでの力はアヤカシにはない筈……」

「ふーむ……、ということは、これは魔境が熟成しすぎたことで、彼等もまた進化してしまったのかもしれないねえ。この『混沌』の世界で生きていく存在として」

興味深そうな視線でフォーテリアはそう呟く。実際、この江戸の魔境は、ここ数ヶ月間のカルタキア周辺において、最も調査が難航した魔境である。その間に魔境の力そのものが強まれば、その産物である彼等が強化されてもおかしくはない。

一方、土俵の南側の観客席で様子を伺っていたハウメアもまた、傍らに立つ隠神刑部に語りかける。

「前にユリムくんと相撲してた時は、あんなことしてなかったのに……。あーしが修行している間に、彼等も力を付けてしまったのかな」

「結果的に言えば、そういうことになるんじゃろうな。それにしても……」

隠神刑部は、訝しげな表情を浮かべながら続ける。

「……河童が『あの姿』に変わってから、何やら妙な気配が漂ってはおらぬか?」

「あ、やっぱり? あーしの気のせいじゃなかった?」

ハウメアはそう呟きつつ、周囲の混沌核の気配に気を配る。霊感に鋭い彼女は、混沌核の収束に対しては人一倍敏感だった。

(西側の……、あの辺り?)

ハウメアはそう実感しつつ、空に向かって聖印の光を点滅させながら放つ。すると、西側で待機していたアルエットが、その点滅の「間」と「回数」を確認する。

(こちらか!)

これは、フォーテリアが考案した「聖印を用いた信号弾」である。事前に示し合わせて「聖印の点滅による光」を暗号化することで、遠方にいる者達に対しても、この光の届く範囲であれば、簡単な情報を確認することが出来る。今のハウメアが放った聖印の光は「土俵の西方に要警戒」という意味の注意喚起であった。

アルエットは自分の周囲に混沌の収束の気配がないかどうか、目を凝らして確認する。すると、彼女のいる場所から少し離れた、土俵に夢中の河童達の後方の空気に、微妙な「淀み」が起きていることを発見する。アルエットはすぐさま上空に「混沌核出現」を意味する信号を発した上で、自らも武器を手にその混沌核の収束場へと向かって走り出した。

すると、その場に出現したのは、明らかにこの「江戸」の雰囲気とは合致しない、「奇妙な素材の黒装束の服」を着た人型の投影体であった。

(別の世界の投影体? だとすれば、全くの偶発的な収束の産物……?)

アルエットは自身の中でそんな仮説を抱く中、その黒装束の人物は、明確な敵意を持って土俵のある方面に向かって走り出そうとする。

「行かせはしない!」

アルエットは自身の棍棒を手に、その黒装束の人物に対して殴りかかる。すると、あっさりと彼女のその一撃で、その黒装束の人物は弾き飛ばされた。そして、かすかな断末魔の声と共に、混沌の塵となって消えていく。

「全ては、テラーのために……」

その声を聞いた時点で、アルエットの中での伝聞の記憶が蘇る。

(テラー……? 確か、そんな名前の秘密結社の魔境が以前に投影されていたような……)

なぜ、消えた筈の魔境に由来する投影体が出現しているのか。そんな疑念を抱いているところで、彼女は反対側(東側)の方に新たな聖印の信号が出現していることに気付く。聖印の大きさからして、明らかにそれはジーベンの聖印であり、新たな投影体が彼の担当区画で出現したことを示している。

(騎士級の君主がいるのだから、そちらは任せて大丈夫だろう。まだこの辺りの混沌の揺らぎも収まっていない。おそらく次の……)

アルエットは周囲の状況に警戒する(ちなみに、河童達は土俵に夢中で、全く今の出来事に気付いていない様子であった)。そして案の定、彼女はすぐにまた視界の端で何かが収束しようとしているのを発見する。今度は土俵から見て南西方面の区画であった。

(まずい、今度は少し距離がある……、収束までに間に合うか……?)

彼女がそう思いながら駆け出すが、実際に彼女が到着するよりも先に混沌核は収束し、その場に再び「黒装束の人物」が現れた。先刻の投影体と同一人物かどうかは分からないが、おそらくはこの投影体もまた「秘密結社テラー」の一員なのだろう。

そして、彼(?)もまた土俵の方面に向けて敵意を剥き出しにして向かおうとするが、その脇腹に一本のナイフが突き刺さる。

「いかせないよー!」

そのナイフを投げたのは、南方から駆けつけたハウメアであった。黒装束の投影体はその痛みに苦しみつつ、彼女に向かって襲いかかろうとするが、その直後に後方から現れたアルエットの棍棒によって撲殺され、そのまま消滅する。

「全ては、テラーの……」

再び発せられたその断末魔の声は、ハウメアの耳にも届いた。

「テラー? テラーって、たしか、だんちょーどのたちが前に浄化したっていう、あの……」

ハウメアもまた困惑した表情を浮かべる中、アルエットがそのまま近寄ってきて、声をかける。

「増援、感謝する。隠神刑部は?」

相変わらず、戦場になると物腰が一変するアルエットであったが、そんな彼女に対して、ハウメアは「先刻ジーベンの聖印が現れた方角」を指し示した。

「あっちのほーの様子を、見に行ってもらってる」

「なるほど。しかし、あの狸の手綱は取れているか? 必要なら、こちらは私に任せて、あなたも西側へ向かっても構わない」

「だいじょーぶ。むしろ、感覚はきょーゆーできてるから、離れてた方が、警備役としてはこーりつがいいんだよねー」

二人がそんな会話を交わしているところへ、フォーテリアとお白も到着する。

「おや、もう投影体は片付いたのかい?」

フォーテリアがそう声を掛けると、アルエットが答える。

「ああ、二体現れたが、どちらも小物だった」

「ほう、今度はどんな妖怪だったんだい?」

「それが、妖怪ではなく……」

アルエットが見たままの状況を伝えると、フォーテリアもまた当然の如く困惑する。

「ふーむ、既に浄化した魔境の投影体が再投影、か……」

「考えるのは任せた。慣れているだろう?」

アルエットはフォーテリアにそう告げると、改めて周囲に警戒の視線を向ける。託されたフォーテリアは、その場で思案を巡らせる。

「とりあえず、出現のタイミングからして考えられる可能性としては、あの土俵上の『恐山』が触媒になっているというセンか……」

「それ、あーしも思った。なんか、秘密基地の魔境で『変身』したっていう人達の姿と似てるような気がする。実際に見た訳じゃないけど、なんか『ベルト』で変身したって言ってたし」

ちなみに、恐山もまた確かに「ベルト」のようなもの(まわし)を装着している。もし仮にこの仮説が正しいとすると、この「テラー」の投影体達の敵意の対象は「恐山」なのかもしれない。

ただ、ここで(よく分からないまま彼女達の会話を横で聞いていた)お白が異論を唱える。

「本当に、それだけが原因なのかしら?」

「え? どーゆーこと?」

「私が人質になってる間、あの河童達、ずっと相撲の稽古をしてたみたいなのよ。その現場には私はいなかったけど。で、多分、さっきの様子からして、あの河童が『あの姿』になったのは今回が初めてじゃなさそうだった」

「そーだねー、たしかに」

「でも、その稽古中に別の世界の投影体がこの空間に現れたような気配はなかったわ」

つまり、恐山(の姿)が出現したことが引き金になるのだとすれば、もっと前の時点で同じような現象が起きている筈なのでは? というのがお白の主張である。

これに対して、フォーテリアが答える。

「まぁ、混沌は経験的実証を覆す存在だから、同じ触媒があっても、常に同じ投影体が現れるという訳ではない。だから、状況によって出現したり、しなかったりすることは別におかしなことではないんだが……、とはいえ、現状ではそれが原因だと確信出来ている訳でもないし、もしかしたら、それだけでなく、複合的な要因による投影なのかもしれない」

彼女がそんな考えを述べたところで、改めてお白が別の仮説を提示する。

「さっきの話からすると、要するに、さっきここに現れた異世界人は、前にあなた達が倒した異世界人ってことよね? だったら、あなた達への恨みが原因なんじゃないかしら?」

お白曰く、彼女達の世界における「アヤカシ」は、人間への怨恨が原因で出現する事例が多いと言われている。この妖界自体がそのような特性を持った空間なのだとしたら、確かにそれも一つの可能性として十分に考えられそうな仮説ではある。

「ふむ……、しかし、今回の参加者の中に、あの魔境の浄化作戦に参加していた者は誰もいなかったような……」

しいて言えば、アビスエール事件の解決の際にはフォーテリア自身が若干関わっていたのだが、彼女は秘密結社の面々とは接していないので、恨みを買うとは考えにくい。

だが、横にいたハウメアが、秘密結社の浄化作戦に参戦していた同僚から聞いた話を思い出す。

「あの魔境の混沌核って、たしか、だんちょーどのの刀で壊したって言ってたような……」

最終的に「秘密結社の魔境」の混沌核によって形成されていた「アビスエール発生装置」を破壊したのは、アストライアである。そして、その時に用いた刀は、今、土俵下で待機中のユーグが持っている。

「……なるほど、あの刀が原因か。だとしたら、その刀を土俵から遠ざければ、取組を邪魔されずに済むかもしれない」

フォーテリアがそう呟いたところで、彼女の視線の先で新たな聖印による信号弾の光が映る。それは、土俵から少し離れた、この妖界の「入口」に近い区画であり、「この地で混沌核が収束しつつある」という知らせであった。

「あれは……、シオンくんの聖印か。とりあえず、私は今すぐそちらに向かおう。お白さんは、また北側の警備に戻ってくれたまえ。アルエットは変わらずこの辺り一帯の警戒を頼む。その上で、ハウメアちゃんは、ユーグくんに話を伝えて、彼にもあの聖印の辺りに向かうように促してくれないか?」

今の仮説が正しいとすれば、そうすることで「テラーの投影体」の出現場所を誘導出来る可能性は高い。そうなれば、対応もしやすくなるだろう。

「分かったわ」

「承知した」

「りょーかいだよー」

三人がそう答えると、彼女達はそれぞれの役割を果たすべく、散っていくのであった。

******

妖界の入口付近を警備していたシオンは、目の前に現れた「謎の投影体」を前にして、困惑していた。

「な、何者なのですか、あなたは……」

彼の前に現れたのは、事前の資料で見た「江戸の力士」のような風貌の、しかし明らかに禍々しい雰囲気をまとった「怪人」であった。

「我が名はアビスモウトリ。ごっつぁんです!」

「アビスモウトリ……?」

「アビス」とは、かつてアストライア達が倒した「秘密結社テラー」の怪人達に共通する「冠名」のような存在なのだが、彼等との戦いの際にはシオンはまだカルタキアに着いていなかったこともあり、その詳細は聞かされていない。ただ、シオンの目から見ても、明らかにこの投影体は「江戸の魔境」とは異質の、もっと高度な文明によって生み出された禍々しい存在であろうことは推測出来た。

「あなたは、河童側の助っ人ですか? それとも……」

「河童? 何のことでごわすか? 吾はただ、我が同胞の仇の気配を察して、ここに来ただけでごわす。ごっつぁんです!」

「同胞の仇?」

「我が第六感が告げているでごわす。我等テラーの宿敵たる妖刀が、この先にあると。それを叩き折るために、吾はこの地に呼ばれたのでごわす。ごっつぁんです!」

「妖刀……? まさか、団長の刀のことですか……?」

よく事情は分からないが、少なくとも、シオンとしてはアストライアの刀を折らせる訳にはいかない。彼は剣と盾を構えて、怪人の前に立ちはだかる。

「邪魔するならば、吹き飛ばすまででごわす。ごっつぁんです!」

怪人はそう言い放つと、シオンに対して全身で「ぶちかまし(体当たり)」を仕掛けてくる。シオンは盾でその一撃を受け止めるが、そのまま勢いで後方に弾き飛ばされた。

(こ、この圧力……、素手だからと言って手加減出来る相手じゃない……)

かろうじて倒れずに体勢を維持しながら、シオンは相手に対して全力で斬りかかろうとするが、彼が突き刺そうとした突剣は、怪人の繰り出す「張り手」によって防がれてしまう。

「つ、貫けない……?」

どうやら、特殊な力によって異常なまでに強化された掌の持ち主のようである。シオンが困惑する中、後方から駆け付けたフォーテリアの声が聞こえてきた。

「シオンくん、力士の弱点は、持久力だよ!」

事前に学習していた知識に基づき、フォーテリアはそう叫ぶ。力士は土俵という狭い特殊な戦場における「一瞬の勝負」に最適化させる形で己の肉体を組み立てているため、長期戦には向いていない、という情報を彼女は得ていた。

(もっとも……、あれが「普通の力士」かは分からないのだけどね)

フォーテリアは内心でそんなことを考えてはいたが、ひとまずシオンはその助言に従い、相手との間合いを取りつつ、俊敏にその周囲を動き回りながら、相手の体力を奪う戦術に切り替える。すると、目論見通りに怪人の動きは明らかに劣化していった。どうやら、テラーの改造技術を以ってしても、力士の弱点そのものを完全に克服することは出来なかったらしい。

その上で、シオンは宿舎での話し合いの際に隠神刑部が話していた「相撲の規則」について思い出す。

(確か、鳩尾への攻撃は禁止と言っていた。ということは、逆に言えばそこは肉体強化の対象外になっているのかも……)

この戦いは「相撲の取組」ではない以上、相撲の規則に従う必要はない。疲労から怪人の防備が甘くなったのを見切ったシオンは、意を決して敵の鳩尾に剣を突き刺すと、その一撃が敵の混沌核を貫いたようで、アビスモウトリと名乗っていたその投影体はあっさりと消滅していった。

そして、相手を疲労させるためにシオン自身もかなりの体力を費やしたようで、敵の消滅を確認すると同時に、彼もまたその場に座り込む。そこへ、後方からフォーテリアが近寄ってきた。

「お手柄だね、シオンくん。ところで、今、戦っていたのは何者かな?」

「よく分からないのですが、テラーがどうとか言ってました。同胞の宿敵である妖刀を叩き折るとかなんとか……」

「ほほう……、どうやら、『当たり』だったみたいだな」

「え?」

「いや、まぁ、詳しくは後で話そう。とりあえず、『ただの戦闘員』ではなくて、『怪人』を引き当ててしまったきみは不運だったとは思うが……」

フォーテリアがそこまで話したところで、土俵の方面からユーグの声が聞こえてくる。

「おーい! とりあえず、刀持ってきたけど、これでいいの?」

そう叫ぶ彼の隣には、ジーベンの姿もあった。彼の担当していた東側区画においても小規模の戦闘員が何体か出没していたのだが、それらをあっさりと殲滅した後に、シオンの聖印による信号弾を見て、救援に駆け付けたらしい。

「うんうん、これで『最高の餌』と『最強の剣』が同じ場所に揃った。あとは、当方の仮説が正しいことを祈りつつ、土俵上の皆の勝利を祈ることにしよう」

疲れ果てたシオンを横目に、フォーテリアは楽しそうな口調でそう呟くのであった。

******

こうして土俵外で戦いが発生している間に、土俵上でも激しい熱戦が繰り広げられていた。撒き塩を終えたヘルヘイムは、目の前の「恐山」を相手に睨みを効かせながら、立ち会いへと臨む。河童状態の時とは一転して、恐山としての身体は大柄で、ヘルヘイムよりも頭一つ以上大きい。

(ヘルより大きな相手との戦いはなれています。ただ、問題は、この土俵の狭さ……)

自分の機動力を活かすには、どうしても手狭である。そして、先日は「連携の中で強くなる」という誓いの上でセイバーへと覚醒したヘルヘイムであったが、今回は、どうしても一人で戦わなければならない。

(敵も味方も障害物もいないこの戦場……、それなら、ヘルの採るべき道は……)

彼女は静かに闘志を燃やしながら、やがて両者の目が合い、開戦の合図が整う。

「両者、見合って、見合って。はっけよ〜い……」

立行司の田沼が二人にそう告げると、互いに手を土俵上へと下ろしていく。

「……のこった!」

その声と同時に、二人は立ち上がり、そしてヘルヘイムは相手に向かって真正面から跳びかかった。

(なに!?)

恐山は仮面の下で驚愕の表情を浮かべる。小兵力士である以上、立ち会いで横や後ろに変化することは予想していたが、まさか真正面から向かってくるとは思わなかったのである。しかも、その跳躍力は恐山の予想を遥かに超えており、ヘルヘイムは両手を恐山の両肩へと乗せ、そのまま腕の力だけで恐山の「上」へと飛び上がる。

(俺を、跳び箱にしやがった!?)

肩を押された勢いで恐山は前のめりに倒れそうになるが、かろうじて踏みとどまり、すぐに後ろを振り返る。すると、土俵の端で着地していたヘルヘイムが、その後ろ向きの体勢のまま、今度は真上に高く飛び上がった。

(土俵の広さには限界があっても、高さには限界はありません!)

ヘルヘイムはそのまま空中でくるりと回転しながら、今度は恐山の左側面へと着地し、そこから今度は身体を屈めて低い姿勢から彼の左足へとタックルをかける。

(「転ばせれば勝ち」のルールなら、狙うべきはやはり、足!)

恐山の注意が「上」に向いていたこともあり、彼女はそのまま恐山の足を掴むことに成功するが、これに対して恐山は、強引に上半身をねじりながら、自分の足に食らいついたヘルヘイムに対して覆いかぶさるように、彼女を上から抱え込む。

(この体格なら、このまま抱え上げて叩き落とせばいい!)

そう判断した恐山であったが、がっちりと左足に食らいついた状態のヘルヘイムは、恐山が

いくら持ち上げようとしても、全く動かない。しかも、下手に引き剥がそうとすればそのまま恐山自身の体勢が崩れてしまうことにもなりかねないくらい、完全に足に密着されている。

(……ならば、このまま締め上げるまで!)

恐山はそのまま両腕でヘルヘイムの身体を強引に締め付ける。その結果として、ヘルヘイムの頭の角が恐山の身体を(謎素材の全身スーツごと)貫き、そこから鮮血が滴り落ちるが、彼はそれでも怯まずに締め上げ続ける。

(この程度の傷で音を上げていたら、青森のご当地ヒーローは務まらない!)

どうやら現在の恐山は「憑依した河童の魂」と「憑依された恐山自身の魂」が融合した状態となっているらしい。そして、徐々に彼の中で後者の意識が強まっていき、彼のその活火山のような魂が身体に乗り移り、彼の両腕が発火し、ヘルヘイムの服の腹部を燃やし、そのまま彼女の脇腹を焦がし始める。だが、それでも彼女はその手を離さない。

(今ここで勝てば、皆様の士気向上にも繋がるはず。大事な一番手を任された以上、絶対にここは譲れないです!)

そのまま両者は硬直状態へと陥る。緊迫した状況に会場全体が息を呑んで見守る中、このままでは埒が明かないと判断した恐山は、次の一手に出る。

(持ち上げることも、締め上げることも出来ないなら、押し潰す!)

彼は自分の体重を上から押し付けることで強引に彼女の膝を土俵へと押し付けようとする。しかし、ここで力の入れ方を変えようとした相手の一瞬の隙を、ヘルヘイムは見逃さなかった。

(今です!)

彼女は恐山に押されながらそのまま体勢を更に屈みつつ、それまで相手の左足を掴んでいた両腕をあえてそのまま下にスライドさせ、相手の足首近くまで手が落ちた時点で、一気に手前に引き込む。

(馬鹿な……、その体勢から、そんな動きが出来る筈が……!)

ヘルヘイムのギリギリの体勢からのまさかの動作に身体が反応出来ず、恐山は体勢を崩して、土俵に側転する。この瞬間、ヘルヘイムよりも先に、土俵下で見ていたファニルが声を上げる。

「よくやった! ヘル!」

その声に応じるように、田沼は軍配を西に上げようとするが、ここで河童の副審の一人が手を上げた。

「その娘の『身体の一部』が土俵に落ちる方が早かった」

突然の「物言い」に対してヘルヘイムが困惑する中、河童は土俵上に落ちている「恐山の炎によって焼け落ちたヘルヘイムの服の燃えカス」を指差す。

「服は『身体の一部』と言うたであろう? それが土俵に着いた時点で、その娘の負けじゃ」

この言い分に対して、ファニルが怒りの声を上げる。

「ふざけんな! 破れ落ちた時点で、それはもう『身体の一部』じゃねえだろ!」

「そんな理屈は通らん。そもそも、貴様は副審でもない以上、判定に物言い出来る立場ではない。控えよ」

副審の河童が淡々とそう答えたのに対し、カルタキア側の副審であるラマンが手を挙げた。彼はやや芝居がかったような仕草で、副審と立行司に対して語りかける。

「なるほど。確かに『身体の一部』が身体から切り離された場合の裁定については明確に定義していなかった。これは我等の失態ですな」

「ふん、今頃になって言うても遅いぞ。百歩譲って規則変更するにしても、次の取組からじゃ。この取組には適用されぬ。少なくともこの取組では、身体の一部が身体から切り離された状態でも、それが土俵についたら負けじゃ」

「だとすれば、この勝負、ヘルヘイムの勝ちですな」

「なんじゃと?」

「私が見た限り、『身体の一部』が土俵についたのは、恐山の方が先だった筈。違いますかな?」

ラマンはそう言って、土俵上に付着している恐山の「血」を指差す。それは確かに、ヘルヘイムの服が燃えるよりも先に、恐山の身体から流れ落ちた血であった。

「馬鹿な! 血が土俵に落ちた時点で負けなど、そんなもの、相撲ではないわ!」

「それを言うならば、仮にまわしの『下がり』が取組中に土俵に落ちても勝敗には影響しない、というのが、相撲の一般的な規則の筈。衣服が破れた落ちた場合でも同様の裁定となるべきでしょう」

彼等がそんな口論を繰り広げている間に、横転した状態の恐山は、そのまま立ち上がらずに点を見上げていた。

「青森にいた頃から、小兵力士とも散々やりあってきたが、こんな相撲は初めてだ。これが、中途半端なところで相撲道から身を引いてしまった俺では、辿り着けなかった境地なのだな……」

彼の耳には審判団のやり取りは届いていないようで、その声はどこか達観したような、満足気な彼の心情が滲み出ていた。そして、ゆっくりとその身体が薄まっていく。その姿はまさしく、投影体が浄化していく時の様相であった。

この状況を目の当たりにして、ヘルヘイムは困惑する。

「え? まさか、さっきのヘルの角が、そこまでの致命傷を……?」

相手を殺すつもりで戦っていた訳ではないヘルヘイムは戸惑うが、土俵下からタウロスが声をかける。

「多分、今の相撲を通じて本懐を果たしたことで、この世界から消滅しつつあるんだろうな。投影体の中には、そういう奴もいるんだよ」

タウロスがそう言い終えると同時に、恐山は混沌の残滓を残して消滅する。その場には、恐山の身体に憑依していた河童の姿も残らなかった。つまり、河童にとっても、恐山にとっても、今の相撲だけで「この世界への執着」を断ち切る程の満足感を得た、ということなのだろう。

そして、この光景に対して、会場内の河童達の間では、それほど驚いている様子も見えない。その状況を目の当たりにしたタウロスは、もう一つの可能性に思い至る。

(もしかして、「投影体だから」ではなく、元の世界における「アヤカシ」そのものが、そういう性質の怨霊のような存在なのか……?)

彼がそんなことを考えている間に、やがて審判団の協議が終わり、田沼が裁定を下した。

「この勝負、『預かり』とする。その上で、『身体の一部』の裁定については、次の取組の前に審判団で再協議をおこなう」

「預かり」とは、最終的な軍配を行事が「預かる」という形で、勝敗を付けないことを指す。つまりは、実質的な「引き分け」扱いである。田沼の本音としては、ラマンの言い分の方に理があるように思えたが、ここで軍配を西に上げても河童達は納得せず、最悪の場合、観客の乱入によって五番勝負そのものが破綻する可能性があると判断した上での妥協案である。ラマンもその意図を察した上でその裁定を受け入れつつ、ヘルヘイムに声をかける。

「すまない。私の確認不足で、白星を与えられなかった。だが、少なくとも今の一番で、会場の河童達は大いに湧き上がった。今回の計画の趣旨を考えれば、単純な勝ち星以上の価値はある。胸を張って土俵を降りて、後のことは仲間達に任せろ」

「……分かりました。兄さま達を信じて、全力で応援します」

ヘルヘイムは釈然としない感情を抑え込みながら、静かに土俵を降りて行くのであった。

******

その後、審判団の協議の結果、「身体から切り離された部位は、身体とは認識しない」という規則が追加されることになった。その結果、従騎士達にとっては「聖弾の印」を放つという行為は「身体の一部」による攻撃ではない(=反則)ということになってしまうが、そもそも相撲の原則からして明らかに邪道であることは理解していたため、素直に受け入れることにした。

「さて、次はアタシの番だね!」

小結(次鋒)としてのアイリエッタがそう言って立ち上がると、土俵の反対側では、河童方の小結が妖力を用いて「依代」の姿へと変わろうとする。

(どんな大男が来ようが、全部投げ飛ばしてやるぜ!)

アイリエッタがそう意気込んでいる中、彼女の目の前に現れたのは、独特の化粧回しを身にまとった、巨大な「蛙」であった。

|

+

|

蛙 |

(出典:『ウタカゼ』p.272)

|

「は? 蛙?」

驚いたアイリエッタが目を丸くする中、呼び出しの声が響き渡る。

「ひが〜し〜、こ〜う〜げ〜い〜、こ〜う〜げ〜い〜。に〜し〜、あいりえ〜った〜、あいりえ〜った〜」

どうやら、「コウゲイ」というのがこの蛙の名前らしい。体格的にはアイリエッタよりもやや大柄だが、そこまで巨漢という訳でもない(なお、彼は元の世界においては「普通の大きさの蛙」なのだが、ここでは河童の妖力によって巨大化させられていた)。

「まぁ、河童も蛙も大差ないし、別にどっちでもいいけどさ。水棲生物の相手は慣れてる」

「相手が何族であろうと、負けないゲコ!」

蛙の姿となった河童は、そう答える。いや、むしろこの時点で、「彼」の意識の中では既に「河童としての魂」よりも「蛙としての魂」の方が主導権を握っているように見える。つまり、最初からそれだけ「本気」の状態にならざるを得ない程、彼等の中での闘争心は高まっていたらしい。おそらく、最初の一番でヘルヘイムが見せた闘志が、彼等の心に火を付けてしまったのだろう。

そのまま両者は撒き塩を経て、立ち会いの時間を迎えることになる。

(大丈夫だ、アタシはもう《暴風の印》だって使えるんだ。今なら相撲だって勝てる!)

そんな強い意気込みと共に、アイリエッタはコウゲイと共に腰を落とし、そして立行司の「のこった」の掛け声と同時に立ち上がった。

(まずは一発!)

彼女はコウゲイよりも一歩速く踏み込み、その横っ面に張り手を叩き込む。その一撃は見事に直撃したが、次の瞬間、ヌルっと滑るような感覚を覚える。そのせいか、アイリエッタとしては、思った程の手応えを得られなかった。

(この感触……、確かに蛙だな。ならば、ヌメリのないその「まわし」から攻める!)

アイリエッタはまわしを掴んで投げ飛ばそうと考え、コウゲイのまわしの前みつへと手をのばす。しかし、コウゲイはその動きを察した上で、後方に向かって飛び跳ねる。

「そう簡単にまわしはやらないでゲコ!」

彼はすんでのところでアイリエッタの手をかわし、土俵の隅まで一瞬で跳び下がる。

(くっ! デカくても、さすがは蛙ってところか!)

アイリエッタは体勢を崩しそうになるが、すぐに立て直す。しかし、その直後、土俵の隅からコウゲイが全力のジャンピングぶちかましをアイリエッタに対して仕掛けてきた。

「吹き飛ぶでゲコ!」

だが、アイリエッタはその突撃の軌道を見切った上で、一旦は身体で受け止めつつも、今度は逆にコウゲイの身体のヌメリを利用して、自分の身体の上でコウゲイの身体を滑らせるように角度をずらすことに成功する。

「ヌメリも良し悪しだな!」

「ゲコ!?」

アイリエッタはそのままコウゲイの身体にまとわりつくように自身の身体を滑らせながら、コウゲイの背後に回り込むことに成功し、そのまま、まわしを掴む。

(このまま一気に「送り出し」だ!)

そう意気込んで力を込めたアイリエッタであったが、コウゲイは即座に腰を屈めて重心を下げることで、後ろからの圧力に耐え続ける。この即座の対応力は、経験の為せる技なのであろう。そして、自身の身体を左右に振ることで、まわしを掴んでいたアイリエッタの手を強引に振り解き、再び正面から彼女と向き合う。

「あー、もう! やっぱり、組み手とか面倒だ! 打撃でケリを付けてやる!」

アイリエッタはそう叫びながら、開き直ってコウゲイ相手に張り手を繰り出す。

(ヌメリで威力が半減するなら、倍以上の手数で押し切ればいい!)

彼女はコウゲイに対して平手打ちを連発し、コウゲイもまたそれに応戦する形で張り手の打ち合いとなるが、相手の掌にもヌメリが残っていることに気付いたアイリエッタは、自身の身体の角度を調整することで、相手側の張り手を程良く滑らせ、その威力を受け流すことに成功する。

「くっ、この短時間でそんな技術を身に付けるとは……、やるでゲコ……」

コウゲイはそう呟きつつも、その表情はどこか楽しそうであった。そのまましばし両者の張り合いが続いた後、どちらも激しく息を荒らしながら、疲労の限界へと到達する。互いに頭部に何発も張り手を受けていたこともあり、意識が朦朧とし始め、徐々に足元もフラついていく中、やがてコウゲイの身体が徐々にうっすらと半透明の姿へと変わっていく。

「久しぶりの熱い相撲、楽しかったゲコ……」

彼は満足そうな顔でそう呟きながら、その場に仰向けに倒れそうになるが、完全に倒れきる前に身体が消滅する。アイリエッタもまたその姿を確認した上で、その場に膝をついた。

「へへっ、さすがに、疲れたぜ……」

そのまま彼女は前のめりに倒れ、そして意識を失う。この壮絶な幕切れに、会場内が静かにどよめく中、田沼は軍配を上に向けた。

「取組中の力士の消失により、この勝負、『痛み分け』とする」

「痛み分け」とは、取組中の力士の負傷などにより、取り直しが不可能となった場合の裁定であり、実質的にはこれもまた「引き分け」の一種である。

この裁定に対して、土俵下のファニルはまたしても不満そうな顔を浮かべる。

「おいおい、今のは、どう見てもコウゲイの方が倒れるのが先だったろ? 背中に土は付く前に消えたけど、こういうのって、『死に体』って言うんじゃないのか?」

それに対して、横に座っていたユリムは、事前に聞いていた相撲の規則を思い出しながら、冷静な口調で呟く。

「『死に体』の規則については、明確な基準のない主観的判断だからな。行事がそう判断しない限りは体は死んでいないことになる。そもそも『消滅』自体が相撲の規則外であるし、俺達が消滅することはあり得ない以上、『消滅』に関する規則を盛り込ませるのも不可能だろう。奴等にとって一方的に不利になるだけだからな」

「ちっ、なんだよ、あの行事、河童側の味方なのか?」

「ここは文字通り、奴等の土俵である以上、ある程度のホームジャッジは仕方ない」

「でもよ、倒れる前に消滅して逃げるのがアリなら、どうやって勝てばいいんだよ?」

これに対して、横からタウロスが口を挟む。

「俺達の目的は、勝つことじゃない。この魔境を消滅させることだ。相撲で満足して消滅してくれるなら、全員満足させれば、それで任務完了だろ?」

「なるほどな……」

ファニルはそう呟きつつ、激しい闘志をその瞳に宿しながら、すっと立ち上がる。そして、土俵上に倒れていたアイリエッタは、ヘルヘイムが背負いながら土俵下へと担ぎ出すのであるが、そんな彼女達に対して、会場内の河童達の一部からは、拍手が聞こえてきた。

(二番続けての引き分けだが、どうやら河童達の心には響いているようだな)

審判席のラマンは満足そうにその様子を確認しつつ、次に土俵に上がるファニルに熱視線を送るのであった。

******

「さぁ、行くぜ! 龍神でも鬼神でも、なんでも来やがれ!」

相手が河童でも人でもない可能性が出てきたことで、ファニルの気分はむしろ高揚していた。だが、そんな彼女の意気込みとは裏腹に、目の前の河童が变化したのは、巨大な斧と刀を持った人間の子供のような姿であった。

|

+

|

人間の子供? |

(出典:『平安幻想夜話 鵺鏡』p.166)

|

「おいおい、なんか、ちっこいのが出てきたな? お前、相撲で斧は禁止じゃねぇのか?」

「ん? あぁ、そうか、今回は相撲だったな。安心しな、刀も大鉞も使わねえよ」

どうやらこの「少年」もまた、最初から「依代」の魂の方が意識を乗っ取り返した状態のようである。彼はそう答えながら刀と大斧を土俵下へと投げ捨てると、その大斧が地面に着いた瞬間、ドスンと大きな振動が響き渡った。

(ほう、それだけの重さの斧を、片手で軽々と持ってたのか……)

よく見ると、その子供の身体は全身筋肉と思しき程に鍛え抜かれている。明らかに「ただの子供」ではない。

「ひが〜し〜、かいどうま〜る〜、かいどうま〜る〜。に〜し〜、ふぁに〜る〜、ふぁに〜る〜」

そんな呼び出しが会場中に響き渡る。会場の北側の警備に戻っていたお白は、その名前に聞き覚えがあった。

(怪童丸って、確か、坂田金時の幼名よね……?)

一方、北側を警備中の隠神刑部は、その怪童丸と呼ばれた少年の姿から異様な気配を感じる。

(こやつ……、山神か? 少なくとも、ただの人間ではないぞ……)

お白も、妖狸も、彼が「自分達の住む江戸」の住人ではないことは分かる。ただ、その名前と全体的な雰囲気から、おそらくは田沼と同様に「よく似た別の世界」からの投影体なのであろうことは推測出来た。

そんな彼等が不安そうな表情で土俵に視線を向ける中、ファニルは純粋に目の前の相手をどう倒すべきか考えていた。

(ちっこい奴は的が小さいから、貼り手も当てにくい。組んだとしても、重心が低い分、投げ合いになったら不利だ。あの筋肉なら、俺くらいの体格でも軽々と投げ飛ばすくらいの膂力はあるだろう。さて、どうする……?)

彼女が真剣な表情で相手の戦力を分析している中、怪童丸の方は彼女の尻尾を見ながら目をキラキラとさせていた。

「なぁなぁ、その尻尾って、本物? オマエも、物の怪か?」

「……本物だ。物の怪かどうかは、知らん。そう思いたければ、思えばいい」

そもそも、「人間」の定義自体が世界によって(場合によっては、同じ世界でも文化圏によって)異なる。ファニルは自分の親が何者なのかも知らないが、他の人間にはない尻尾がある以上、おそらく両親のどちらかが投影体だったのではないかと思っている。それでも、彼女の中では自分は「人間」の範疇だと認識しているが、そう認識しない者がいることも知っている。ましてや異界の者との間で「人間」の定義について論じても不毛であろう。

ただ、このやり取りを通じて、ファニルは相手の気性を概ね理解する。

(こいつ、見た目だけじゃなく、中身も子供みたいだな……。多分、こいつは変な小細工はしてこない。正面からぶつかってくるだろう)

直感的にそう判断した彼女は、やがて塩撒きを終え、そして立ち会いを迎える。純粋に勝負を楽しみにしているような様子の怪童丸に対し、ファニルもまた挑発するような視線で応えた。

(来るなら、来やがれ! 真正面からな!)

彼女のその視線を感じ取った怪童丸は、田沼の掛け声と同時に、彼女に対して真正面から突進する。ファニルはその勢いを受け止めた上で、そのままガッシリと組み合って、左四つの体勢となった。そして、怪童丸はそのまま右から上手投げの体勢に入る。

「おらぁ!」

全力の掛け声と共にファニルを投げ飛ばそうとした怪童丸であったが、その直後、自分の左足に何かが絡みついて来るのを感じる。それは先刻まで彼が興味深そうに眺めていた、ファニルの尻尾であった。

(うぉっと!?)

投げの軸足となる左足に尻尾を密着していることもあり、投げ飛ばそうとしたファニルの身体は自分から離れない。結果的に体勢が半回転しただけで、そのまま左四つの状態が続く。ファニルとしては、今のタイミングで逆に左足を崩しに行く選択肢もあったが、彼女が尻尾をいくら動かしても、怪童丸の体勢は全く崩れそうな気配がなかった。

(まぁ、尻尾使って勝っても、グチグチ文句言われるかもしれねえしな。こいつらを満足させるには、最後はきっちり相撲の技で勝たねえと)

彼女がそんなことを考えている間に、怪童丸は次の一手を打ってくる。

「投げがダメなら、吊り出してやるさ!」

彼はそう叫びながら、両腕でファニルの身体を持ち上げ、彼女の両足が宙に浮く。

(こ、こいつ……、俺の身体をこんなあっさりと……)

六尺を超えるファニルの体格に対し、怪童丸は四尺足らずしか無い。その体格差であっさりとファニルを抱え上げ、左足にファニルの尻尾が絡まった状態のまま、彼はゆっくりと土俵際へと向かおうとする。

(……させねぇよ!)

ファニルは今度は尻尾を自分と怪童丸の間に強引に挟み込ませる。さすがにその動きは怪童丸も予想していなかったようで、腕力が若干弱まったところで、ファニルは彼の両腕を振り解き、一旦、距離を取るために土俵際まで下がる。相撲の動作としては明らかに邪道だが、勝ち方にこだわっている場合ではないことはファニルも分かっていた。

「面白いな、オマエ。ワクワクしてきたぜ」

怪童丸は楽しそうな顔を浮かべながら、次の一手をどうしようかと考えている。ファニルとしては、このまま彼に主導権を渡す訳にはいかない。

(的は小さいが、こいつは多分、避けない!)

そう判断したファニルは、土俵際から怪童丸に対してぶちかましを仕掛けるために腰を屈める。その動きを見た怪童丸もまた、彼女の意図を察して、ニヤリと笑いながら同じ体勢を取った。

「「うぉらぁぁぁあ!」」

二人が同時にぶちかましを仕掛ける。ファニルが体勢を屈めていることもあり、本来は高さが違う筈の二人の上半身が真正面から激突し、激しい衝突音が会場中に響き渡る。そして、その直後の二人の表情は、あまりに対照的であった。怪童丸は余裕の笑みを浮かべているのに対し、ファニルは苦痛に表情を歪める。

(こいつの身体、岩かよ! お前の方がよっぽど物の怪じゃねぇか!)

それでもファニルは怯まず、今度は張り手を繰り出すが、それも全く効いている様子がない。徐々に彼女の表情にも焦りが広がっていく。

(くっ……、こんなところで、負ける訳にはいかねえ! ヘルヘイムがあんだけ頑張ったんだ。アルエットやフォーテリアも、会場のどこかで見てるだろう。あいつらの前で、情けないところは見せられねえ!)

追い詰められたことでファニルの中で闘志が高まり、そして彼女の聖印が無意識のうちに現出し、新たな輝きを放ち始める。

「吹き飛びやがれ!」

ファニルはそう叫びながら、もう一度全力のぶちかましを仕掛ける。すると、今度はその聖印の光が彼女を包み込み、先刻とは明らかに異質な重い衝撃となって、怪童丸へと突進した。

(な、なんだ、こ、この力……!?)

怪童丸はその突進力に戸惑いながら、そのまま土俵の外へと弾き飛ばされる。その圧倒的な一撃に会場中がどよめく中、田沼が軍配を西に上げる。

「ふぁに〜る〜」

その裁定に、土俵下の副審達も誰も文句を挟む余地はなかった。そして、観客席の河童達も、大声で歓声を上げる。自分達の仲間が負けたことよりも、ファニルの繰り出した圧倒的な「力」を見せつけられたことによる興奮の方が上回っている、そんな声であった。

一方で、当のファニル自身も、自分から湧き出た「一瞬の突進力」に違和感を感じていた。

「なんだ、今の……? 今までの俺にはなかった力のような……」

呆然とした様子の彼女に対して、土俵下からタウロスが声を掛ける。

「それが《豪突の印》だ。咄嗟に繰り出したにしては、上出来だぜ」

彼はそう言いながら、ファニルに対して親指を立てる。ファニルとしては、今の時点でもう一度同じことをしろと言われても出来る気がしないが、今後訓練していけば、自分の特技の一つとして習得出来るかもしれない。

そして、土俵下に落ちていた怪童丸は、ゆっくりと立ち上がる。

「……オマエ、すごいな! いろんな物の怪と戦ってきたけど、オマエみたいなやつは初めてだ」

再び目をキラキラさせながら、ファニルに対してそう告げつつ、彼もまた、うっすらとその身がこの魔境から消失していく。

「またやろうぜ! 足柄山で待ってるからよ!」

彼はそう告げながら、笑顔でファニルの前から消えていくのであった。

******

ようやく明確な白星が入ったことで、カルタキア側が沸き立つ一方で、河童側の横綱である川太郎は焦りの表情を浮かべる。

「次に負けたら、終わりじゃぞ。しかも、次の相手は……」

彼の視線の先には、ユリムの姿がある。以前、彼が他の河童を相手に相撲で圧勝したという話は、川太郎の耳にも聞こえていた。

しかし、河童側の大関(副将)は余裕の表情で答える。

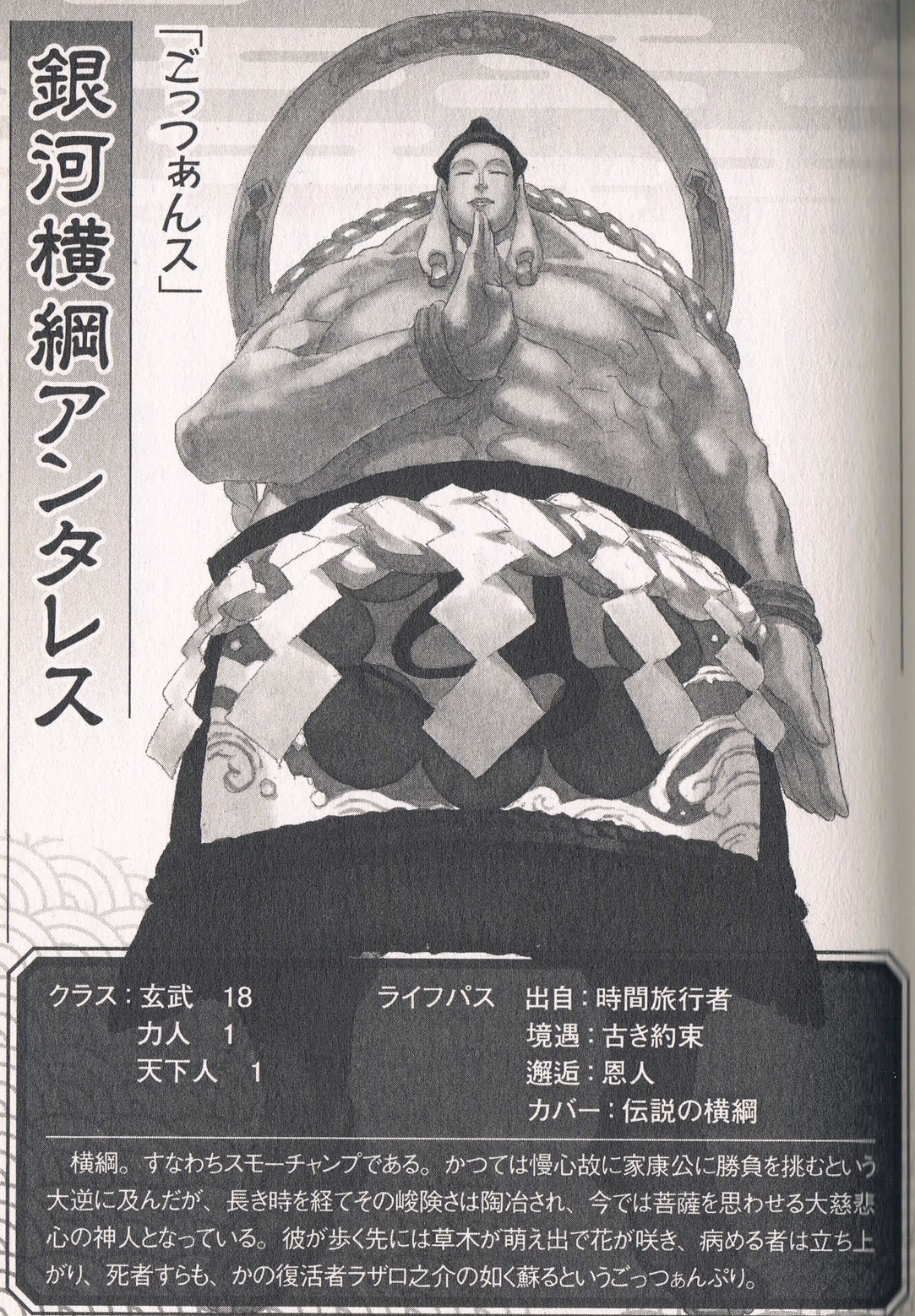

「心配ないッス。番付編成の都合上、横綱の座は譲りましたが、本来のオイは『銀河横綱』ッス」

彼はそう告げた上で土俵に上がると、その姿が「異様なまでに長い福耳を持つ、金色に光る身体の巨漢の人間の力士」へと変貌する。どうやら彼に至っては、変身前の時点から、「こちら側」の意識が身体を支配した状態になっていたらしい。

|

+

|

巨漢の力士 |

(出典:『天下繚乱ギャラクシー② ー卍丸vs宇宙海賊クリスタル妖異ー』p.63)

|

「ひが〜し〜、あんた〜れ〜す〜、あんた〜れ〜す〜。に〜し〜、ゆり〜む〜、ゆり〜む〜」

銀河横綱アンタレス、それが彼の四股名である。見た目は異様ではあるが、それでも形態としては人間の範疇であり、これまでの誰よりも明確に「力士」としての様相であった。ユリムと並び立ったその姿からは、四番目にしてようやく「人間同士の正統派の相撲対決」を期待させる雰囲気が漂っている。

そんな二人の対決を取り仕切る田沼は、アンタレスから感じ取れるオーラに、どこか親近感を感じていた。

(そういえば、聞いたことがある。かつて神君家康公に対して大逆の罪を犯したアンタレスという名の横綱がいたという話を……、もしや、この男がそうなのか……?)

実際のところ、確かに彼は田沼と同じ世界からの投影体である。厳密に言えば、本来のアンタレスは田沼よりも前の時代の住人だったのだが、「このアンタレス」はそれから四万年後に弥勒菩薩の力で蘇った状態で投影された存在であり、いずれにしても互いに面識はない。

一方、ユリムは目の前に聳え立つ巨漢力士に対して、どう切り崩していくべきか、撒き塩の過程でじっくりと考える。

(この体躯……、ちょっとやそっとの投げでは崩れそうにもない。まずは、距離を取りながら張り手で牽制しつつ、出方を伺うべきか……)

彼は内心でそう呟きながら、立ち会い前の時点から自身の聖印を出現させ、肉体を強化させる。対混沌戦において本領を発揮する「パニッシャー」としての力を、最初から全力でぶつける腹積もりであった。

「その光の紋章……、かつてオイが遭遇した弥勒菩薩の光とはまた似て非なる神々しき輝き……先程の女性も掲げておりましたが、それは何でごわスか?」

「聖印だ。この世界における唯一神様の力を分け与えられたもの、らしい」

聖印教会の信徒であるユリムは、一般的な教義解釈通りにそう答える(彼がどこまで真剣にその教義を信仰しているかは不明だが)。

「なるほど。それはすなわち、この世界における御仏に相当するもの。つまりは、貴殿も相撲を通じての衆生救済を目指す者という意味で、オイの同志ということッスか?」

「好きに解釈しろ。俺は、俺の役割を果たすだけだ」

対戦相手の言葉をユリムは淡々と受け流しつつ、集中力を高めていく。そして立ち会いの時を迎えた瞬間、アンタレスの身体から放たれる特殊なオーラが高まっていく。真横に立っていた田沼は、その力の正体に気付く。

(これは、玄天上帝の加護……! やはりこの男、私と同じ世界の……)

彼女はそう確信しつつ、改めて両者の立ち位置を確認し、そして彼女の「のこった!」の掛け声と共に、二人は同時に立ち上がる。

(「横綱」と名乗る以上、おそらく変化は無い!)

ユリムはそう判断した上で、まずは自身の右肩を叩きつけるように体当たりを仕掛けると、アンタレスはそれを全身で受け止める。

「いいぶちかましでごわす。でも、オイには通じないッス!」

アンタレスはそのままユリムを組み止めようとするのに対し、ユリムは一歩先に動いて、その間合いの外に出ようと試みる。そして実際、上手く両手をかいくぐって後方に下がることが出来た、ように思えた。

(なに!?)

逃げることが出来たと思った直後、ユリムは完全にアンタレスに両上手の状態で抱え込まれていた。この時、一瞬だけ微笑みを浮かべた弥勒菩薩の姿がアンタレスの背後に現れたのだが、その存在を確認出来たのは、行事の田沼だけである。

(やはりこれは玄武の力……、ということは、この男、実は自分が戦うよりも、味方を支援する方が得意な系譜の英傑なのでは?)

彼女がそんな疑念を抱いている間に、アンタレスによって抱え込まれた状態のユリムは、そこから開き直って両差しの体勢となり、重心を下げつつ、少しずつ角度をズラすことで翻弄しながら、そのまま相手の身体を動かそうと試みる。しかし、巧みに繰り出されるユリムの小技も、全てアンタレスには通じない。全てわずかの差でアンタレスの技量が上回っているようであった。

そして、土俵全体に彼から発される謎の混沌の力が広がり、まるでこの土俵が「アンタレスのために用意された舞台」のような様相に包まれていく。

(なるほど、本来は味方支援用の技術を自身に用いることで戦っている訳か。しかし、この技量は本来は一軍の将が用いるべきもの。出来れば、私の部下にほしいところだ……)

田沼のそんな私情を余所に二人の静かな攻防は続いていき、アンタレスの圧力によって徐々にユリムの体力が奪われていく。そしてアンタレスはそのまま少しずつ慎重に前進することで、ユリムを土俵際へと追い詰めていった。

(隙がない……、俺が何を仕掛けても、全て受け止められる。これが横綱相撲か……)

ユリムは素直に感服しつつも、心は折れずに勝機を見出そうとする。

(ここまで来て、負ける訳にはいかない。全ての力を駆使して、勝利を掴み取る!)

彼はここまでの長く苦しい調査の日々を思い出しつつ、最後の力を振り絞って聖印の力を自身に込めようとする。だが、ここで彼の聖印は、彼の想定外の力をもたらすことになった。彼の聖印を中心に眩い光が土俵全体へと広がり、アンタレスが生み出した混沌の力を上塗りするような輝きに包まれていったのである。

(な、なんでごわスか? この光は……、オイの力が弱まっていく……)

土俵下で見ていたヘルヘイムには、その光に見覚えがあった。

「これは……、悪魔の館でレオノールさまが放っていた光と同じ……」

その光の正体は《破混界の印》。発動者を中心に混沌の力を弱めるパニッシャーの力である。まだ《破邪の印》すら習得していないユリムだが、極限状態に追い詰められた中で、彼の聖印が無意識のうちに秘められた潜在能力を瞬間的に発現したらしい。

ユリム自身、自分がその力を発動したことには気付いていない。しかし、彼はアンタレスの動きがほんの少しだけ鈍ったその瞬間を見逃さなかった。土俵際まで追い詰められた状態で、彼は即座に両差し状態から右四つへと組み換え、そして体を入れ替えながら強引に左上手でアンタレスの巨体をうっちゃるように投げ崩す。

(この一投げで、全てを終わらせる!)

万感の思いを込めたユリムの上手投げは、アンタレスの身体を土俵へと叩きつけ、そして田沼は軍配を高らかと西方に掲げる。

「ゆり〜む〜!」

あまりにも見事な土俵際での一瞬の逆転劇に、観客席は最高潮に湧き上がり、土俵に多くの座布団が投げ込まれる。全ての力を出し切って、肩で息をしているユリムに対し、アンタレスは感服した表情を浮かべながら立ち上がった。

「お見事でごわス、ユリム関。弥勒菩薩のお導きがあれば、またいずれどこかで出会うこともあるでしょう」

そう告げて、彼もまたこの妖界の土俵上から、静かに姿を消していくのであった。

******

こうして、カルタキア側の2勝1預1痛分により、団体戦としてのカルタキア側の勝利は確定した。だが、悔しさに満ち溢れた様子の川太郎に対して、タウロスが声を掛ける。

「おい、やろうぜ、最後の一番」

「なに……?」

「このままじゃ、収まり付かないだろ? 最後にお前が勝ったら10億点やるから、きっちり横綱対決で締めようぜ」

タウロスとしては「最後に一番取らせた方が、納得した形で土俵の浄化を受け入れるだろう」という大義名分の下、自分の出番が来ないまま試合が終わることによる消化不良を解消したいと考えていた(なお、「10億点」が何勝分に相当するのかは、彼も特に決めていない)。

「ふん、情けをかけたつもりか? 後悔しても知らんぞ!」

川太郎はそう言い放つと、自身の依代となる「力士」の姿へとその身を変貌させる。そして、呼び出し役の河童が声を張り上げる。

「ひが〜し〜、らいでん〜、らいでん〜」

その名を聞いた瞬間、お白が驚いた顔を浮かべる。雷電爲右エ門と言えば、彼女の世界において当代最強と謳われる力士の名である。しかし、そんな彼女に対して、いつの間にか彼女の隣に来ていた隠神刑部が呟く。

「雷電と言っても、あれは雷電爲右エ門ではない。雷電灘之助の方じゃ」

雷電灘之助とは、雷電爲右エ門と同時代に存在した、彼よりも少し上の世代の力士である。生涯通じて雷電爲右エ門には一度も勝てなかったが、それでも名力士の一人であったことは間違いない。なぜ川太郎がこの力士を依り代に選んだのかは不明だが、何か心の中で共鳴するものがあったのかもしれない。

「に〜し〜、ちょはっか〜い〜、ちょはっか〜い〜」

前回の栃木県の魔境で襲名(?)したその名が気に入ったようで、タウロスは河童側に提出する力士一覧に、この名を自身の「四股名」として登録していた。

(よく知らないが、「河童の相方」の名前らしいからな。こいつらにも通りが良いだろう)

そんな思惑で名乗ったその名に意味があったかどうかは分からないが、もう見れないと思っていた横綱対決が実現したことで、会場内の河童達からは絶叫に近い程の大歓声が湧き上がる。そんな熱狂に包まれた観客席の一角で、いつの間にか戻って来ていたフォーテリアが、傍らに立つアルエットに声を掛ける

「今回の任務の本質を考えれば、ここで河童に華を持たせるために八百長するのもアリだと思うが、さて、我等が隊長殿はどうするかな?」

「賭けでもする気か?」

「いや。少なくとも、わたしときみでは、その賭けは成立しないだろう?」

「同感だ」

警備役の二人がそんな会話を交わしている間に、土俵上の二人は塩を撒き終わり、そして横綱対決が幕を開ける。

二人のこの一番は、五番勝負の最後を飾るに相応しい名勝負となった。序盤は張り手とぶちかましの応酬、そして組み始めてからは互いに左の喧嘩四つ状態で激しい指し手の奪い合いが続き、何度も体を入れ替えながらの目まぐるしい展開が繰り広げられた後、最終的には土俵際からのタウロスの左下手投げにより、雷電の身体が土俵外にまで投げ飛ばされる形で決着した。

「ちょはっか〜い〜」

西に軍配を掲げながら田沼が声を張り上げると、今度は会場全体の河童達が立ち上がって、両者に対して健闘の拍手を送る。

その拍手を受けながら、「雷電灘之助」は「川太郎」の姿へと戻った上で立ち上がり、そして天を見上げつつ、呟いた。

「あぁ……、この感覚……、全力で相撲を取っている間だけは、全てを忘れられる。人間達との忌まわしき記憶も、因縁も、全ては相撲の高揚感によって昇華される。たとえそれが、一時的なごまかしであったとしても、相撲は全てを解決してくれる……」

川太郎の表情は、これまでに消えていった者達と同じような満足感に満ちあふれていた。しかし、それでも彼はまだ完全には消滅していない。最後に「土俵」が浄化される瞬間まで、この地に留まっていたいという想いがあるらしい。

「さぁ、猪八戒多虚よ、一思いにこの土俵を破壊してくれ」

「いや、それは俺の仕事じゃない。もっと適任な奴がいる。この魔境の浄化に最初から最後まで尽力してくれた奴がな」

タウロスはそう告げると、近くにいたヘルヘイムに、その人物を呼びに行くように命じるのであった。

******

「え? 僕がやるの?」

入口付近の警備に回っていたユーグは、土俵へと呼び戻された上で、土俵の破壊を命じられた(ちなみに、取組の最中、入口近くではフォーテリアの予測通りに様々な投影体が出現していたが、それらは全てジーベンによって瞬殺・浄化されていた)。

「ここの河童達は、お前が借りてるその名刀に釘付けだったからな。そいつでスパッとやっちまった方が、納得するだろうよ」

タウロスがそう告げると、ユーグは改めて刀を見つめた上で、笑顔で頷く。

「うん、分かった。やるよ。上手く出来るかは分からないけど」

彼はそう呟きつつ、刀を持って土俵の前に立つ。基本的には「飾り」として持たされていた刀ではあるが、一応、何かあった時のために、アストライアからは扱い方も伝授されていた。

(土の塊を斬るなんて、一度もやったことないけど、でも、この刀があれば、確かにそれも出来そうな気がする)

ユーグは内心でそう呟きながら、土俵下で刀を抜く。すると、その刀身の付け根の部分から霧のような何かが産まれ、振りかぶった瞬間にはその切っ先から水滴がほとばしる。ヴァーミリオン騎士団の面々にとってはそれは見慣れた光景であったが、それはまさしく「南総里見八犬伝」における村雨丸の描写そのものの光景であるように、お白の目には見えた。

そして、ユーグが聖印の力を込めてその刀を振り下ろすと、聖光と共に放たれた斬撃によって土俵は文字通りに真っ二つに割れ、そして内側に眠っていた混沌核をタウロスが浄化していくと、この世界全体が徐々に揺らぎ始めた。その光景を見ながら、川太郎はうっすらと姿を消し、そして隠神刑部、お白、田沼といった面々も、次々と消滅していく。

「さらばじゃ、ハウメア。狐の気配はまだこの世界のどこかに漂っておる。気をつけるが良いぞ」

「みんな、色々ありがとう。どうか、元気でね」

「もし、時空破断の影響で皆がこちらの世界に来たら、その時は歓迎しよう」

そんな彼等の言葉に従騎士達がそれぞれに声を掛けつつ、魔境は消滅する。そして、本来の「カルタキア南方の砂漠地帯」へと戻っていった。各自がそれぞれの想いを抱く中、アルエットが皆に声を掛ける。

「さぁ凱旋しよう、勝ったのだからな」

彼女のその声に応じるように、従騎士達は三人の指揮官と共に帰路に就くことになった。気を失っていたアイリエッタも目を覚まし、疲労困憊状態にあったシオンやユリムも体力を取り戻した上で、笑顔でカルタキアへと向かっていく中、アルエットの中にはある想いが広がっていた。

(そう、この子たちがいればわたしは……)

彼女のその想いは(少なくとも、この場では)誰にも告げられることなく、この浄化作戦は幕を閉じることになる。そして、最後まで残った「狐」に関する謎が解き明かされるのは、もう少しだけ先の話であった。

☆合計達成値:280(19[加算分]+261[今回分])/60

→成長カウント1上昇、次回の生活支援クエスト(DI)に110点加算

最終更新:2022年05月05日 19:50