『見習い君主の混沌戦線』第10回結果報告

カルタキアの遥か南方に出現した

広大な魔境の

混沌核は、魔境の奥地の遺跡の内側にあることが判明した。その遺跡の壁に記された

図面と

文面によると、その遺跡の中には「

闇の魔獣」という巨大な

怪物が封印されており、おそらくはその

闇の魔獣こそが魔境の

混沌核である可能性が高い。この仮説が正しいとすれば、魔境を浄化するためには、まず一度、その

闇の魔獣の封印を解く必要がある、ということになる。

その遺跡の記述によると、この世界には

闇の魔獣の他にも、「

巨竜魔獣」「

黒蛇魔獣」「

大蛸魔獣」など、様々な「

魔獣」が存在しており、

闇の魔獣の封印は、他の

魔獣が近付くことによって弱まる可能性が高いらしい。なお、他の

魔獣がどのような存在なのかは不明だが、少なくとも

闇の魔獣については、一度世界を滅ぼしたことがある程の強大な

怪物と記されている。

そして、この魔境は投影元の世界の様々な地域が

入り乱れて投影されているようで、明らかに

不自然な形で複数の地域がまるでモザイクの如く繋ぎ合わさるように魔境内に併存しているのだが、その遺跡から少し離れた場所において、ヴァーミリオン騎士団の

アレシア・エルス

は、「他の

魔獣」のうちの一体の「先代の

頭脳体の残留念」と名乗る謎の声を聞いたらしい。

「海辺の城の辺りで聞こえてきたその声は『力が欲しいか?』と言っていた。どうやら、あの世界の魔獣と呼ばれる者達は、『頭脳体』としての人間と合体することで、人間の手で制御可能な存在となるらしい」

アレシアは前回の調査の時に聞いた言葉を思い出しながら、カルタキアの

会議室にて、浄化作戦のために集まった面々に対してそう語る。その上で、その「残留念」と名乗る声は、「気高き英雄としての魂の持ち主」を待ち続けているらしい。次代の

魔獣の

頭脳体として、自分の後継者に据えるために。

その声の主はアレシアにもその資格はあると語っていたが、彼女は返答を保留した上で、一旦帰還することにした。さすがに「

魔獣との合体」というのは

荒唐無稽すぎる選択肢のように思えたため、それも当然の判断であろう(なお、この時点でのアレシアはまだ

闇の魔獣の存在すら聞かされていなかった)。

ここまでの彼女の話を踏まえた上で、星屑十字軍の

ワイス・ヴィミラニア

は、ひとまず状況を整理する

「色々と不確定な情報が多いですが、今のところ、誰かがその『海辺の城の魔獣』と合体した上で、闇の魔獣が封印された遺跡へと向かう、という手段以外に、闇の魔獣の封印を解く方法はない、ということですね?」

これに対して、ワイスと同郷であり、アレシア同様、前回の調査隊に参加していた潮流戦線の

ハウラ

が答える。

「そうっすねー。実際に遺跡に行った兄様やリンズの話を聞く限り、それも確実な方法って訳ではないみたいっすけど、他に手掛かりもないっすからねー」

「だとすれば、多少の危険を背負ってでも、誰かがその方法を試してみるしかない、ということですね。あの魔境を浄化するために」

ワイスがそう強調する視線の先には、彼女にとっての主君であるレオノールの姿がある。聖印教会の教えとしては、混沌を浄化するために混沌の力に頼ることは推奨されていない。秘密基地の魔境において何人かの従騎士が「混沌のベルト」を用いて変身した際は、レオノールが別の通路に向かっていたために彼の視界には入らなかったが、今回は「巨大な魔獣」と合体するということであれば、さすがに「見て見ぬ振り」が通じる状態ではないだろう。

その状況を踏まえた上で、レオノールはワイスに対して、黙って静かな笑顔を浮かべる。これは「僕は何も言わないよ」という合図である。実際のところ、レオノールの本音としては黙認するつもりなのだろうが、明確に「構わない」と言ってしまうと、それはそれで聖印教会内の過激派の反発を招く以上、「人と人の争い」を避ける立場である彼としては、沈黙を続けるしかない。

「では、この危険な役回り、果たして誰が担うべきなのか……」

ワイスとしては、誰もいなければ自分が手を挙げる心積もりであったが、ここで二人の少女が同時に声を上げる。

「「私が……」」

「危険な任務なのだとしても、必要ならそれをする。それがソフィア様の道具たる私の務めだ。……それに、私の意志で選べるなら何も問題はない」

これまでも率先して(人知れず)危険な役回りを担ってきたフィラリスとしては、混沌に呑まれるかもしれない危険な任務と聞いて、自分がその任務に就くのが当然だと考えていた。

それに対して、エイミーもまた自身の決意を語る。彼女は前回の調査任務の際に婚約者が毒蛇に咬まれたと聞き、心配になってこの任務に参加することにした(結局、その婚約者は今回の任務には参加していないようだが)。

「私は、これまでに二度、混沌の力を身体に宿しています。どちらも危険を伴う作戦でしたが、無事に生還しました。今回の任務でも、その『運』の強さに賭けようと思います」

実際のところ、ベルトの時も花札の時も、混沌に呑み込まれずに済んだことが「運」によるものなのか、彼女自身の何らかの適正によるものなのかは分からないが、もしかしたら、それを「運」と位置付けている辺りも、婚約者の言動からの影響なのかもしれない。

二人の少女の立候補を受けて、ワイスは肩をすくめながら小声でつぶやく。

「『悪』を知る為に、過去に何度か無茶をしましたが、今の私にはもう必要ない事。行おうとする者がいないのであれば私が引き受ける道も考えましたが、いるのであれば譲りましょう」

そもそも、魔獣そのものが「悪」なのかどうかも現状ではよく分からない。聖印教会の教義としては「混沌」そのものが悪ということになるのだが、ワイスの言うところの「悪」とは、おそらくそれとはまた別の概念なのであろう。

「その上で、どちらが適任なのかについては、判断が難しいところですね。アレシア氏に声をかけたということは、力を与えること自体は当人も求めてやまない事の筈。であれば……」

悪であれば何を基準に判断するか、ということをワイスが考えていたところで、アレシアが口を挟む。

「とりあえず、二人いるのなら、二人で向かうという形で良いと思う。一応、他にも魔獣がいるようなことを仄めかしてもいたからな」

アレシアとしても、それ以上のことは何も言えない。「気高き英雄の魂の持ち主」であることが条件ということだが、この二人のどちらがそれに相応しいか、ということは軽々に判断出来ることではないだろう。もっとも、「自分の他にも立候補者がいる」と知った時点で、当の二人はそれぞれに「カルタキアに来る以前の自身の所業」を思い出しながら、「自分は選ばれないかもしれない」という気持ちにもなっていたのだが、ひとまずワイスは話を続ける。

「では、その任についてはお二人にお願いすることにしましょう。とはいえ、仮に『魔獣の力』を手に入れることが出来たとして、それがどれほどの戦力になるのかは分かりませんし、それで『闇の魔獣』の封印解除に成功したとしても、それがどれ程に強大な存在なのかも分かりません。更に言えば、闇の魔獣以外にどのような敵対勢力が存在するのかも不明である訳ですが、前回戦った感触としては、魔獣以外の怪物達については、どのような印象でしたか?」

その問いに対して、アレシアは険しい表情で答える。

「木登振子豹に関しては、少なくとも私が遭遇したのはただの怪物ではなく、獣人だった。最初は『豹』の姿で遭遇したが、その後、『人間の青年』の姿に変わった。あの世界では、彼等のような存在のことを『ゾアン』と呼ぶらしい。そして、私達のせいで自分達の世界がおかしくなってしまったのだと認識しているようで、私のことを敵視していた」

彼女のその説明を聞いて、ヴァーミリオン騎士団の後輩にあたる

ティカ・シャンテリフ

は、納得したような表情で答える(彼は今回も

団長に同行する形で参戦したらしい)。

「まぁ、そう思ってしまうのも仕方ないですよね。彼等の視点から見れば、いきなり天変地異が起きて、自分達の世界がぐちゃぐちゃになってしまったようなものでしょうから……」

無論、それはアレシアやティカが望んでそうなった訳ではなく、原因はあくまでもこの世界における「混沌」であり、その意味では本来、「混沌」は彼等の共通の敵である。しかし、現実問題として既に「投影体」としてこの世界に出現してしまった現地住民にとっては、今の時点で魔境の混沌核を破壊することは、実質的には自分達の「死」を意味する。

この状況を彼等に理解させるのは難しいし、その上で魔境の浄化を受け入れてもらえるように説得するのも困難である。これまで、いくつかの魔境では「友好的な投影体」と共闘することもあったが、その大半は状況が理解出来ないまま勢いで協力することになっただけで、白(廃炉の魔境)や冥(栃木県の魔境)のように全て理解した上で手を貸してくれるような投影体は極めて稀である。現時点で既にアレシアに対して敵意を向けているのだとしたら、今から話して関係を修復するのは難しいだろう。

「戦力的に言えば、豹状態の彼と一対一で戦った限りでは、そこまでの強敵とは思わなかった。ただ、彼の他に仲間がどれだけいるかは分からないし、人間状態だとまた戦い方は変わってくるかもしれない。その意味でも、出来ることなら、戦いは避けたいが……、どうしても彼等が立ち塞がるのなら、倒すしかないだろう」

アレシアがそう語ったところで、次に白広胸毒蛇と戦ったハウラが答える。

「白広胸毒蛇については、もう毒の解析も終わっていますし、手持ちの中和剤で対応可能なことも分かったので、そこまで警戒すべきでもないっす」

その上で、ハウラとしては今回の浄化作戦の際に、更に追加で毒を入手したいと考えていたようだが、さすがにそれは作戦の本筋から外れるので、ひとまずこの場では口にはしなかった。続いて、

黄金飛行竜と戦った第六投石船団の

リズ・ウェントス

もまた私見を述べる。

「黄金飛行竜は、火炎球で攻撃してくるのが厄介やけど、皮膚はそこまで厚くはないみたいやから、こんだけ弓使いの人達がおるんやったら、そんなに心配すべき相手でもないと思う」

「ただ、カエラ様達には、なるべく闇の魔獣との戦いに集中して欲しい。もしかしたら、闇の魔獣との戦いの最中にも黄金飛行竜や他の怪物が襲ってくるかもしれへんけど、そっちはウチがどうにかする」

リズがそう告げると、コルネリオは笑顔で頷く。

「分かった。じゃあ、僕は一刻も早く闇の魔獣を倒せるように頑張るよ。闇の魔獣が魔境全体の混沌核なら、それを倒せば全てが終わる訳だしね」

現状、カエラ以外で《光弾の印》を使えるのはコルネリオのみである。その意味でも、彼を主敵との戦いに専念させるのは、確かに戦術的にも適任であろう。

一方、マリーナもまた、強い決意を込めた表情で頷いた。

「分かりました。私も微力ながら、最善を尽くしたいと思います」

日頃はあまり自分が出しゃばるような気性ではないマリーナだが、今回は自身の手で闇の魔獣を倒す意気込みで臨んでいた。前回の地下帝国での戦いにおいて、偉大なる師匠の祖父の力を借りて戦場に立った際に「まだ李広毬奈を名乗れない」と実感した彼女としては、改めて、今のままでは故郷に帰れないという意識を強く抱くようになったのである。

(カノンに後を託されるのに相応しい君主になれたのか、一度自分を試したい)

深く静かにそんな思いを秘めたマリーナの傍らで、イーヴォはいつも通りの冷静な表情を浮かべながら答える。

「今回は、僕も支援役に回りたいと思う。もちろん、状況にとっては闇の魔獣との戦いに協力するけど、敵の総戦力も分からない以上、戦局によって必要な役回りも変わってくるだろうから、なるべく臨機応変に対応出来る立場で参戦したい」

先日、アーチャーとしてのスタイルを確立したばかりのイーヴォとしては、まず今回は「聖印を用いた戦い方を学びたい」という思いから、カエラと同じこの作戦への参加を表明していた。その意味でも、なるべく大局的に状況を俯瞰したいと考えていたようである。

「あぁ、うん、もちろん、それでええよ。そもそも、闇の魔獣に弓矢が通じるかどうかも分からへんしね」

リズがそう答えたところで、ヴァーミリオン騎士団のアストライア団長が私見を述べる。

「一応、闇の魔獣に関して、この街の書庫で調べてみたのですが、過去に出現した同じ世界の魔境と思しき記述の中では、どうやら二種類の『闇の魔獣』が存在するようです。ある書物には『銀色に輝く巨大な蜥蜴のような姿』、もう片方には『巨大な暗黒の渦のような姿』と記されていました」

前者だとすればまだある程度の想定はつくが、後者だとすれば、そもそも形状自体が想像出来ない。ただ、リンズ達が目撃した遺跡の壁画に記されていた図柄は、どちらかと言えば前者の方に近かったようなので、ひとまず前者であるという前提の上で、今度はカエラが語り始める。

「これまでにカルタキア周辺に出現した巨大な魔物としては、未来都市の雷神と白竜山脈の氷竜が最大規模だった。今回の闇の魔獣は、それと同等か、もしくはそれ以上の巨大生物という可能性もある。その上で、こちら側にも同等の規模の魔獣が戦力として加わる可能性もあるが、あまり大きな期待は寄せず、基本的には本来の戦力だけで倒す方法を考えておくべきだろう」

カエラがそう告げると、氷竜の戦いの時に氷の息吹を受けたアレシアは、一瞬、あの時のことを思い返して寒気を感じる。だが、そんな彼女の不安を打ち消すように、アストライアが再び割って入った。

「今回は、私が全力で《城塞の印》を発動し続けますので、皆さんは守りを気にせず、全力で攻撃に徹してください」

彼(彼女?)はそう告げながら、同じヴァーミリオン騎士団の面々ですら見たことがない、巨大な盾を掲げる。彼女(彼?)はパラディンだが、特殊な刀で全ての攻撃を受け止めるという変則的な戦法の騎士であり、盾を持って戦場に出ること自体が稀であった。

そんなアストライアに対して、ティカが不思議そうな表情を浮かべながら問いかける。

「団長殿、その盾は……?」

「これは、先代の団長が愛用していた盾です。あらゆる混沌の攻撃を防げる代物ですので、今回の戦いには必要だろうと思い、久しぶりに使わせてもらうことにしました」

どうやら「先代のアストライア」もパラディンだったようである(ちなみに、いつも使っている刀は、現在、江戸の魔境の浄化作戦に参加中の

団員に貸し出しているらしい)。

そして、前線要員として今回の作戦に参加予定なのは、上述のヴァーミリオン騎士団の面々に加えて、金剛不壊の

スーノ・ヴァレンスエラ

、潮流戦線の

カノープス・クーガー

、そして星屑十字軍の

ポレット

と、こちらも各部隊の精鋭陣が顔を揃えていた。

中でもカノープスは、

氷竜との戦いで止めを刺した

功績の持ち主でもある。そんな彼に対して、スーノが問いかけた。

「白竜山脈では氷竜の背中に駆け上ったと聞いているが、巨大な魔物というものは、自身の背中に人間程度の生き物が乗ったところで、気付かないものなのか?」

「その辺りは魔物にもよるだろう。ただ、あの時、俺が奴の背中に登ることが出来たのは、カリーノが投げ込んだ剣で奴の片目が潰されていた上に、魔境内の黒騎士達が参戦したことによって、氷竜の注意が奴等に向けられていたからだ。今回もあの規模の敵が相手なら、何らかの形での『囮役』は必須だろうな」

カノープスがそう語ったところで、ポレットが呟く。

「そうなると、やはり、鍵を握るのは『海辺の魔獣』ということになるのでしょうね……」

戦力としてどこまで役に立つかは不明だが、氷竜戦における黒騎士達のように、闇の魔獣の注意を引く程度の存在感を示してくれれば、そこから勝機を見出すことも出来る。その意味でも、ポレットとしてはフィラリスやエイミーの手助けをしたいと考えていたのだが、カノープスの中にはそれとは別の形での「囮作戦」に関する構想もあった。

「あの時、ユリアが使った戦術を応用すれば、あるいは……」

彼はそう呟きつつ、皆にその内容を伝えると、ワイスがそれを元に(「海辺の魔獣」が戦力として使えそうな場合と、そうでない場合について、それぞれに)いくつかの陣形を何パターンか考案し始める。

その上で、今回の浄化部隊は、レオノールとアストライアに率いられた本隊(スーノ、カノープス、ティカ、リズ、マリーナ、コルネリオ、ワイス)が先に遺跡へと向かって「闇の魔獣の封印解除後に備えた戦場の確認」に従事する間に、カエラに率いられた別働隊(アレシア、エイミー、フィラリス、ハウラ、ポレット、イーヴォ)が「別の魔獣」を確保するために「海辺の城」へと向かう、という方針に至り、それぞれ出立の準備を進める。なお、フィラリスは今回はいつもの黒衣ではなく、動きやすそうな(外から多少刺青が見えそうな)上着で魔境へと向かうことになった。

******

アレシアの案内に従って「海辺の城」へと向かうことになったカエラ隊は、その途上で何度か黄金飛行竜などの怪物と遭遇することになる。しかし、それらの大半は視界に入った時点で、カエラの弓矢で瞬殺された。

「お前達はここで聖印の力を使うべきではない。無駄な戦いは避け、魂の力を温存しておけ」

カエラは従騎士達にそう告げる。君主が聖印の力を用いる時は、多かれ少なかれ精神力を消耗する。まだ微弱な聖印しか持たない彼等では、本格的に聖印の力を発動出来る時間には限界がある以上、闇の魔獣との戦いに備えて気力を温存せよ、というのが彼女からの命令である。

そんな彼女からの指示が、イーヴォには少々意外であった。彼がカエラ分隊の方に参加しているのは、もともと今回の任務を通じて「実践における聖印の使い方を学びたい」という動機があったからであり、このような形で彼女が積極的に自分の目の前でアーチャーの聖印の力を用いてくれるのは望ましい状況なのだが、それでも若干の違和感を感じていたのである。

(戦場においては、むしろ主戦力の方を温存すべきではないのか……?)

一般的な戦場においては、兵とは将を守るために使い捨てるのが常道である。無論、イーヴォ達はただの雑兵ではなく、見習いとはいえ君主である。各駐留部隊の指揮官達がこの地で戦っている主目的は従騎士達の育成である以上、(特に今のハマーンにとっては君主の育成が急務であるため)無駄に死なせてしまっては元も子もないし、出来ればこの機会に「巨大な魔物」との戦いも経験させておきたい、という思惑もあるのだろう。

だが、それだけが理由という訳でもなく、純粋に戦術的に考えても、今回の浄化作戦においては、彼等のような「見習い君主」の頭数が必要だというのが今のカエラの判断であった。敵の全容が分からない以上、たとえ微弱でも、なるべく多様な駒を残しておいた方が、より柔軟に様々な戦局に対応出来る、という思惑なのだろう。

「……なるほど。やはり故郷での戦いとは違うな……」

イーヴォがそんな印象を抱いている中、やがて彼等は「海辺の城」へと辿り着く。すると、アレシアの脳内に、再び「残留念の声」が響き渡った。

「戻って来たな。気高き英雄の魂の持ち主よ」

「力を貰い受けに来た。ただし、受け取るのは私じゃない。この二人のどちらかだ」

アレシアは城に向かってそう言いながら、自分の背後に立つフィラリスとエイミーに向かって右手を広げるが、そんなアレシアに対して、二人共、きょとんとした顔で問いかける。

「どうしたんだ? 急に」

「誰か、そこにいるのですか?」

どうやら、この二人にはその「声」が聞こえていないらしい。それは、更に後方で待機している他の面々も同様であった。アレシアは再び城に向かって問いかける。

「私にしか、お前の声は届いていないのか?」

「すまない。我が念波は同時に複数人に伝えることは出来ないのだ。だが、事情は了解した。この二人のうちから一人を選べ、ということか」

「そうだ。この二人は、いずれもカルタキアの民を救うために命懸けで戦い続けてきた従騎士だ。その魂の価値が私に劣るとは言わせないぞ」

「……あぁ、そうだな。いずれも様々な苦難を乗り越え、それぞれに業を背負いながらも、自らの信念に従って進むべき道を選んできた、そんな者達特有の気配を感じる。その中から、片方のみを選ぶというのは忍びないが……」

残留念が考え込んでいる一方で、フィラリスとエイミーも、概ね状況を推察する。二人共、これまで様々な魔境で不可思議な現象に遭遇し続けてきたこともあり、「誰か一人の魂にのみ届く声」という奇妙な状況についても「そういうこともありえるのだろう」と思える程度には、思考が柔軟になっているようである。

やがて、しばしの沈黙の後、残留念は結論を出した。

「お前を新たな頭脳体として推挙しよう。緑の瞳の娘よ」

エイミーの脳内に、その声が響き渡った。初めて届いた念波にエイミーは思わず声を上げる。

「え!? あ、あなたが、先代の頭脳体、なのですか……?」

その様子に対して、傍らにいたフィラリスとアレシアもまた一瞬驚くが、すぐに事情を理解する。フィラリスが静かにため息をつく中、残留念はエイミーに対して語り続けた。

「お前と、そこの赤の瞳の娘からは、似た匂いがする。周囲の価値観に囚われず、自らが正しいと思った道を選ぶその気性には、確かに英雄の資質がある。その中でも、お前の魂の方が、より肯定的に未来を見据えているように思えた。だから、私はお前を選んだ」

果たしてその評価が妥当かどうかは不明だが、あえて否定する必要もない以上、エイミーはそのまま黙って話を聞き続けた。

「そして、お前の方が『私』に近い気性のようにも思える。故に、お前ならば、きっとこの魔獣の頭脳体としての素質があるだろうと思えたのだ」

「ほう……?」

「どこか、似た空気を感じるのだ。かつて、行方不明となった兄に代わって、兄の名を継ぐことになった私と……」

その話を聞いて、エイミーは素直に納得した。この声の主が、どこまで自分の「正体」を見抜いているのかは分からないが、そう言われたからには、エイミーも覚悟を決める。

「分かりました。あなたの後継者に相応しいと判断してもらえたのなら、謹んで、その魔獣の力を受け取ります」

エイミーがそう呟くと、他の者達にも彼女が選ばれたということは伝わる。そのままエイミーが城に向かって歩き出そうとしたところで、後方からカエラが声をかけた。

「もし、お前が魔獣の力に取り込まれて暴走した場合、私はお前を討たねばならなくなる。それは我等と潮流戦線との間での遺恨の再燃となるだろう。だから、絶対に己を見失うな。必ず、『君主』として生きて帰れ!」

「はい……、この任務、必ずやり遂げてみせます!」

エイミーはそう答えた上で、心の中に届く残留念の声に従い、城の地下室へと向かう。一方、フィラリスは皆の視線がエイミーに集中している間に、静かにその場から立ち去ろうとする。

(選ばれなかった以上、私がここにいても仕方がない。何か他に私が出来ることを探そう……)

フィラリスが心の中でそう呟いたところで、その彼女の心に、何者かの声が届いた。

「オ前二相応シイ力ハ、海辺の魔獣ジャナイ」

その声を聞いたフィラリスは、周囲に視線を向ける。しかし、誰も彼女に対して声をかけている者はおらず、そして、誰の耳にもその声は届いていないようである。

「俺ノ元ヘ来イ。オ前ガ継グベキ力ヲ授ケテヤロウ」

フィラリスが神経を集中させながら出処を探ると、どうもその声は「地下」から聞こえているような気がする。とはいえ、おそらくこの声も念波の類いであろうと判断した彼女は、口には出さない形での返答を試みる。

(詳しく話を聞かせてもらおうか……)

フィラリスは心の中でそう呟きつつ、他の従騎士達には「周囲の状況を確認してくる」と告げて、その場から離れていくのであった。

******

城の中へと入ったエイミーは、残留念の声に導かれる通りに、城の中の隠し通路のような扉をくぐり、地下へと続く階段を下っていく。その途上にはいくつもの扉が存在し、それぞれに謎の紋章が描かれていたが、その道自体は緩やかに曲折した一本道であった。

(これは確かに、何かが封印されていそうな地下階段……)

エイミーがそんな感慨を抱きながら、一つ一つの扉を開いて先に進んでいく。やがて、おそらく十枚目くらいと思しき扉の前に立った時、残留念の声の雰囲気が変わった。

「この扉を開けば、お前と、この先に封印されている巨竜魔獣とは『一つの身体』になる」

「巨竜魔獣……、それが、あなたがかつて頭脳体を努めていた魔獣の名なのですか?」

「あぁ。だが、呼び方は人や時代によっても異なる。そう言えば、お前の名は?」

「……『エイミー』です」

彼女の声に、ほんの僅かな揺らぎが生じていたことに残留念は気付いていたが、あえて深く言及はしなかった。

「そうか、それが『今のお前』の名なのだな。ならば、今のこの時が、巨竜魔獣戦士の誕生の瞬間だ。何があっても、『自分』が誰だか、しっかり把握しておくことだ。魔獣に心を呑み込まれないために」

「…………分かりました。ご忠告、ありがとうございます」

彼女はそう答えながら、扉に手をかける。

(私はエイミー。エイミーは私。これから先、何があろうとも……)

そして、彼女が扉を開いた瞬間、まばゆい光が彼女を包み込んでいった。

******

エイミーが城へと入ったのを確認した後、カエラはハウラに声をかけた。

「矢に塗り込めるような神経毒や麻痺毒の持ち合わせはあるか?」

ハウラはすぐにその意図を理解する。

「あるっすよ。もっとも、巨大な魔獣相手に効くかどうかは分からないっすけど」

「そうだな……。それでも、無いよりはマシだ」

最悪、エイミーが暴走してしまった時の備えとして、殺さずに彼女を止められる方法についても考えておく必要はある。「魔獣」の実態がよく分からない以上、何がどこまで必要なのかは分からないが、可能な限りの手は打っておくべきだろう。

ハウラは鞄からその毒の入った瓶を取り出し、カエラと同じ弓使いであるイーヴォにも手渡す。その上で、「魔獣と合体したエイミー」がどこに現れるかも分からないため、ひとまずカエラとイーヴォは見晴らしの良い場所へと移動し、ハウラ、アレシア、ポレットの三人が城の入口の周囲でエイミーの帰還を待つことにした。

それからしばらくして、イーヴォは遠方から何者かが近付いてくる気配を感じる。

(数は複数……、だが、十人には満たない程度か……? この方角、カルタキアとも、闇の魔獣の遺跡とも違う……、ということは、本隊の人々とは考えにくい……)

本来であれば、自ら率先してその正体を確かめに行きたいところだが、今回はあくまで支援役に徹する方針なので、ひとまずアレシア達のいる方面に向けて「警戒すべき方角」のみを記した矢文を放った上で、イーヴォ自身はその場に留まり、全体の状況把握に務めることにした。

そして、イーヴォからの矢を確認したアレシア達が緊迫した表情でその方角へ注意を向けると、すぐに彼女達もその者達の足音を感じ取る。

(この足音は人間のようだが、まさか……)

アレシアの中で嫌な予感が広がる中、やがて彼女の前にその者達が姿を現し、アレシアは自身の予感が的中していたことを確認する。その先頭に立っていたのは、前回の任務の際に遭遇した「獣人(木登振子豹)の青年」であった。彼は険しい表情で、アレシアに対して問いかける。

「お前達、ここで何をしている!?」

これに対して、アレシアはあえて強い口調で答える。

「私達は、この地に封印された魔獣の力を受け取るために来た!」

隠し立てしたところで、この後で実際に「魔獣と合体したエイミー」が現れれば、言い逃れは出来ない。ならば、ここは堂々と正直に話した方が良いと判断したのであろう。これに対して、獣人の青年は表情を更に険しくする。

「この地の魔獣、だと……?」

「あぁ。私達はこの地に残る残留念から『魔獣の頭脳体の後継者』にならないかと誘われた。そして今、私達の仲間がその力を受け取るために、城に招かれているところだ」

「……そうか、お前達をこの地に招き入れたのは、リムズベルの魔獣なのだな。つまり、奴が全ての原因なのか!?」

完全に誤解なのだが、どう説明すれば理解してもらえるのかが分からない。そもそも「リムズベルの魔獣」という言葉自体が初耳なのだが、文脈上、おそらくこの地に眠る魔獣であろうことは推測出来る。そして、少なくとも彼等にとってはそれはあまり好ましい存在ではないようで、青年の後方にいる者達もまた、徐々に殺気を帯びた表情へと変わっていく。

それでも、アレシアとしては可能な限りの説得を試みる。

「『この世界』で起きている状況については、私達も把握出来ていない。ただ、私達は、この世界にとって危険な存在である闇の魔獣を倒すために、この地の魔獣の力を借りに来た。それだけだ。無駄な争いをするつもりはない」

「闇の魔獣? なんだ、それは?」

どうやら、彼等にとって、それは聞き馴染みのない存在らしい。もしかしたら、別の呼び名で認識されている可能性もあるが、いずれにせよ、この話題で「世界の敵」という概念を共有することも出来ないのだとしたら、説得は難しそうである。その青年の後方にいる者達も、次々と敵意を剥き出しにして叫び始めた。

「リムズベルは数百年来の宿敵! 我等の古文書にもそう書いてある!」

「リムズベルの魔獣を復活させようというなら、見過ごすことは出来ない!」

アレシアには、彼等の事情は全く分からない。そして、今の時点で彼等を説得出来るだけの知識も話術も自分には持ち合わせていないことを、はっきりと自覚する。

(私は、カルタキアを守る君主として、彼等を含めたこの魔境を消滅させなければならない。それは彼等にとっては到底受け入れられることではないだろう。だが、それでも、私は……)

彼女は槍を構える。そして、自身の後方にいるハウラにこう告げた。

「エイミーさんに、この状況を伝えてほしい。状況によっては、呼び戻してくれ」

「分かったっす」

ハウラはそう告げると、城の入口に向かって走り出す。その動きを察した木登振子豹の青年が後を追おうとするが、その前にアレシアが立ちはだかり、彼に向かって槍を突き立てた。

「我々がやろうとしていることは、貴様達から見れば『異世界人による我儘』にしか思えないだろう。だが、私もここで退く訳にはいかない。貴様達が自分達の正義を貫くというのなら、私は我々のために……、いや、私自身のために、貴様達を討つ!」

アレシアはこれまで「意志を持ち、喋ることのできる敵」を倒すことを極力避けてきた。しかし、混沌を浄化する君主として、もはやこれは避けられない戦いであると判断した今、あくまでも「万人にとっての正義ではない、己の我儘を最期まで突き通した者」として、目の前の敵を倒す覚悟を固めた。

そして、彼女の傍らではポレットもまた、棍を構えて獣人達を迎撃する姿勢を採る。そして彼女の聖印からは《破邪の印》の力が滲み出ていた。

「エイミーさんが命懸けで『力』を手に入れようとしている以上、邪魔はさせません」

彼女も本来は戦いが得意な性質ではなかったが、このカルタキアに来て以来、多くの任務と訓練を経て、現在カルタキアにいる従騎士達の中では一番最初に《破邪の印》を習得するに至った。その力を以って、同じパニッシャーであるエイミーの覚悟に応える意気込みである。

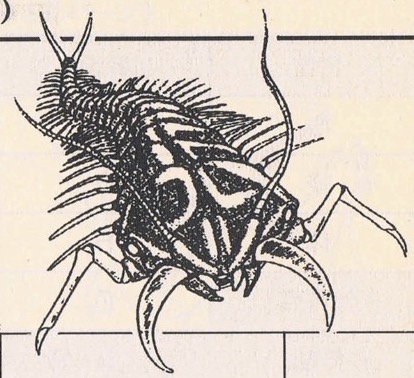

そんな二人に対して、先頭に立っていた青年は木登振子豹へと姿を変え、他の者達もまた、牙犬、甲猪、岩百足といった様々な動物達へと変身し、二人に対して襲いかかってくる。

|

+

|

木登振子豹 |

(出典:『RPGリプレイ魔獣戦士ルナ・ヴァルガー 呆然』p.240)

|

|

+

|

牙犬 |

(出典:『RPGリプレイ魔獣戦士ルナ・ヴァルガー 呆然』p.241)

|

|

+

|

甲猪 |

(出典:『RPGリプレイ魔獣戦士ルナ・ヴァルガー 呆然』p.239)

|

|

+

|

岩百足 |

(出典:『RPGリプレイ魔獣戦士ルナ・ヴァルガー 呆然』p.241)

|

(やはり、彼等は全員獣人だったのか……)

見たこともない特殊な形状の動物達を相手に、アレシアとポレットは困惑しつつも、まずは彼等の動きを見極めるべく、連携しながら防戦しつつ、付け入る隙を探そうとする。

しかし、さすがに、二人だけでは十人近い獣人達を全員足止めするのは難しく、獣人達の中でも最も俊敏そうな形状の牙犬が、二人を相手とした戦場を離脱して、ハウラの後を追おうとする。だが、その牙犬が城の入口に達しようとしたところで、遠方から「聖印の輝きを込めた矢」が打ち込まれ、その牙犬はおもわずのけぞった。

牙犬がその矢が放たれた方角に目を向けると、そこにいたのはカエラであった。別の場所からその光景を見ていたイーヴォは、その矢の輝きの正体に気付く。

(あれは《押しどめの印》……。絶妙なタイミングで敵の機先を制したか。さすがカエラ提督)

これに対し、牙犬はカエラのいる方に向かって襲いかかろうとするが、それに対して彼女は自分の周囲に聖印の力で増幅させた大量の矢を放つことで、牙犬を寄せ付けない。

(なるほど、これが《制圧の印》か! これでは確かに近付くのは困難……)

イーヴォは改めて上官の実力に感服しつつ、改めて戦局全体を見渡す。

(今のオレはどんな役割が要求されているのだろうか……。考えろ。頭を回せ……)

彼は自分に対してそう問いかけつつ、ひとまず弓を構えて、カエラの動作を模倣しながら、自身の聖印の力を矢に込めようと試みる。

(今はまだ《光弾の印》も使えない。でも、これで、少しでも敵の気を引くことが出来れば……)

イーヴォはそう念じつつ、微弱な聖印の力が宿った矢を敵陣に向かって放つと、更なる伏兵の存在を実感したことで、獣人達の集中力は乱れていく。そこへアレシアの槍とポレットの棍が襲いかかることで、徐々に獣人達は劣勢へと追い込まれていった。

そんな中、この場にいる者達全員の耳に、巨大な咆哮が聞こえてくる。それは遠雷のような、山の崩れるような、しかし、間違いなく生物の意志を示す轟音であった。従騎士達も、獣人達も、そしてカエラですら、その爆音を聞いた瞬間、身体が硬直し、心は絶望感に包まれる。敵も味方も全員が頭を抱えてうずくまる中、やがて城を取り囲む水面から、巨大な生物が現れた。それは深緑色で直立二足歩行型の巨大な蜥蜴のような獣であった。

|

+

|

直立二足歩行型の巨大な蜥蜴 |

(出典:OVA『 魔獣戦士ルナ・ヴァルガー』)

|

そして、よく見るとその頭部には人の姿が見える。下から見上げる状態ではよく分からないが、そこにいるのはエイミーのように見える。だが、彼女は瞳を閉じ、意識を失っているような様子であった。

「エイミー! エイミーなのか!?」

轟音による衝撃からいち早く立ち直ったカエラがそう叫ぶが、返事がない。そして、よく見るとエイミーの下半身はその巨大な怪物の頭部に「埋まって」いるように見えた。逆に言えば、巨大な怪物の頭部からエイミーの上半身が「生えて」いるようにも見える。

そして、アレシアとポレットもまた、轟音による後遺症を引きずりながらその怪物を見上げて、呆然とした表情で呟く。

「これが、魔獣なのか……?」

「文字通り、エイミーさんと『合体』しているようですが……」

二人がそんな感慨を抱く一方で、城からはハウラが戻って来た。

「今、何か大きな音が……、って、えぇ!?」

いつもは飄々としているハウラも、さすがにこの光景には驚いた様子である。なお、建物の中にいたせいか、彼女は轟音の影響はそこまで深く受けていないらしい。

一方、やや遠方にいた筈のイーヴォもまた他の従騎士達と同程度に轟音の被害を受けていたのだが、彼の目には、この轟音は巨大な怪物から発せられていたように見えた。

「まだ頭がズキズキする……、敵も味方も巻き込む轟音とは、なんて厄介な……」

イーヴォはそこまで口にした上で、自分の言葉を微妙に訂正する。

「いや、そもそも、あの『魔獣』にとって、誰が味方で、誰が敵なんだ?」

エイミーがその頭部に埋まっている様子は、イーヴォにも見える。しかし、彼女が意識を失っている状態であるとするならば、それは「合体」ではなく、純粋に彼女が魔獣に吸収されかかっているだけなのかもしれない。

皆が心配そうな視線をエイミーに向ける中、朦朧とした状態の彼女の脳裏に、聞き覚えのない不気味な声が響き渡る。

「オイ、起キロ。頭脳体ガ自分ノ破壊叫デ気ヲ失ッテドウスル?」

「……え!? あなたは、一体……」

エイミーはその声で目を覚ました。そして、自分の視点が今、明らかにいつもとは違う高さにあることに気付く。以前、未来都市の魔境の調査の際に、かなり高層の建物から街全体を見渡したことがあったが、その時と同じような「自分が空の上にいるような感覚」を覚えた。

つい先刻まで、自分は地下の階段にいた筈が、なぜこんな高い場所にいるのか、そもそも今の自分の足元はどうなっているのか、と下を向いた直後、彼女は自分の下半身が「深緑色の何か」に埋まっていることに気付く。

「!?」

言葉を失う彼女に対して、再び不気味な声が轟く。

「オ前ガ俺ト合体シタ直後、久シブリニ目覚メタ俺ハ、感極マッテ破壊叫ヲ放ッタ。ソシタラ、オ前ガ気ヲ失ッテイタ」

「あなたが、巨竜魔獣なのですか?」

「ソウダナ。ダガ、ソノ言イ方ハ正確ジャナイ。既二オ前モ巨竜魔獣ダ。オ前ト俺ハ既二一心同体。イワバ『魔獣戦士』ダ」

どうやら「合体」には成功したらしい、ということが分かったエイミーに対して、自分よりも遥か下方から、頭を抑えながら叫ぶポレットの声が届く。

「エイミーさん! 大丈夫ですか!? 私の聞こえますか!?」

「あ、はい! 大丈夫です、状況はよく分かりませんが……、えっと……、私の下半身、どうなってますか?」

「下半身、というか、その……、巨大な直立巨竜が、エイミーさんの上半身と繋がってる状態、みたいな……」

ポレットとしても、どう説明すれば良いのかよく分からない。一方、獣人達もまたどうにか頭を抱えながら立ち上がり、そして恐怖の表情を浮かべながら呟く。

「こ、これがリムズベルの直立巨竜……、我等が宿敵……」

「勝てる訳がない……、俺達の故郷は、こいつに蹂躙されてしまうんだ……」

「もうダメだ、おしまいだ……」

そんな中で、木登振子豹だけは闘志を失わない。

「諦めるな! きっと、あの頭の上の女さえ倒せばどうにかなる! 俺がなんとかして、あそこまで登り上がってみせる! お前達は、俺の援護を……」

だが、そこにまた別の新たな「声」が響き渡る。

「やめよ! お前達が戦うべき相手は、そやつではない!」

その声と共に、獣人達の後方から直立巨竜とはまた別の巨大な怪物が現れた。それは、体長自体は直立巨竜よりも遥かに長身の「巨大な黒蛇」であった。そして、その頭部にもまた、一人の少女の上半身が埋まっている。

|

+

|

巨大な黒蛇 |

(出典:OVA『 魔獣戦士ルナ・ヴァルガー』)

|

「フィラリスさん!?」

その声を上げたのは、ハウラである。黒蛇の頭上には確かにフィラリスの上半身が埋め込まれていた。ただ、その彼女の表情は、いつもとは若干異なる。彼女の特徴的な赤い瞳も、いつもとは若干異なる「蛇のような形状」となっているように見えた。

一方で、獣人達もまた、その姿を見て驚愕する。

「蛇神様!?」

「なぜ蛇神様が、ここに……?」

彼等は反射的に揃って平伏する。一方で、エイミーの脳内では巨竜魔獣が呟く。

「ソウカ、アイツモ新タナ頭脳体ヲ手二入レタノダナ……」

「ということは、あの黒蛇も魔獣なのですか?」

「アァ。黒蛇魔獣。イケ好カナイ奴ダ。ソシテ、獣人族ハ奴ノ従属種族。奴ニハ逆ラエマイ。シカシ、なぜ獣人谷二イル筈ノ奴等ガココニ……?」

「それについては、その、今、この世界は色々ややこしい状態になっていて……」

エイミーは、ひとまず自分の知る限りの「この魔境の現状」について、自分の下半身となっている巨竜魔獣に対して説明するのであった。

******

ここで、少し時を遡る。カエラ達の元から遠ざかったフィラリスは、心の中で「謎の声」との対話を続けていた。

(つまり、貴殿はこの城の魔獣とは敵対する存在、ということか?)

(アァ。我ガ頭脳体と奴ノ頭脳体ハ、代々隣国ノ領主同士だった)

(なるほど。元は頭脳体同士の因縁か。で、何が原因で対立していたんだ?)

(覚エテイナイ。ダガ、奴ノコトハ今デモ憎イ)

(理由も忘れて憎しみだけを覚えているとは、哀れなものだな。それで、私をお前の頭脳体にした上で、その魔獣と争わせようというのか? 悪いが、私は彼女と殺し合う気はないぞ)

(我ガ力ヲドウ使ウカハ、オ前ニ任セル。俺ニハ頭脳体ガ必要ナノダ)

(暴れることさえ出来れば、理由は何でもいいってことか?)

(ソウダナ。オ前トハ真逆ノ存在ダ)

(なんだと?)

(オ前ハ、目的ノタメナラ手段ヲ選バナイ気性ダ。ソウダロウ?)

(あぁ、否定はしない)

(俺ニトッテハ、戦ウトイウ手段ノ方ガ大事ダ。目的ハ問ワナイ)

(なるほど。確かに、そういう意味では相性は良いのかもしれないな)

フィラリスは、この「謎の声」のことを全面的に信用出来た訳ではない。しかし、それでも試してみる価値はあると判断した彼女は、海辺から少し離れた場所で足を止め、一呼吸置いてから、(声の発生源のように思える)真下の地面に向かって語りかける。

「お前が言う通り、何かを為すために必要な力があるというのなら、私は手段を選ばない。力を得ることができるなら、何が犠牲になろうとも構わない。だから、私に力を与えてくれ」

彼女がそう告げると、地中から現れた謎の光が彼女を包み込み、そして彼女の下半身は黒蛇魔獣の頭部に埋もれるような形で、「合体」を果たしていた。その上で、彼女は黒蛇魔獣から、従属種族としての獣人族の海辺の城の方面から感じられると告げられ、その合体状態のまま、海辺へと戻ることになったのである。

******

こうして、やや想定外の形で二体の魔獣を手に入れた二人の少女は、カエラおよび他の従騎士達、そして獣人族の面々も含めた上で、現状について互いに確認する。彼女達はそれぞれの下半身を形成している魔獣に対して「闇の魔獣を倒す」という目的を告げると、どちらも驚いた反応を見せながらも、「頭脳体ガヤレト言ウノナラバ、必ズ倒ス」と宣言する。

ただ、この二体の魔獣はいずれも記憶が曖昧で、闇の魔獣という存在についてはうっすらと覚えてはいるものの、どのような形状だったかまでは記憶がはっきりしないらしい。とはいえ、魔獣の中にも実質的な「格」の違いが存在するようで、闇の魔獣は、巨竜魔獣や黒蛇魔獣よりも実質格上の存在であり、2対1だとしても、そう簡単に勝てる相手では無いらしい。

ちなみに、この二組の「魔獣戦士」は、どちらも頭脳体の命じた通りに身体を動かすことが出来るが、当然、自分の本来の身体ではないため、まともに動かして戦えるようにするには相応の訓練が必要である(実際、彼等の歴代の頭脳体も、それなりに修行を積んでいたらしい)。そして、先刻巨竜魔獣が放った「破壊叫」についても、その場にいる人々全体を巻き込んでしまう上に、エイミー自身までもが気を失ってしまうようでは、攻撃手段としては使いにくい。

(やはり、この二体はあくまで「闇の魔獣を呼び起こすための触媒」であって、主戦力として数えるべきではなさそうだな)

カエラはひとまずそう判断する。囮程度には役に立つとは思うが、これ程までに強大な力を使わせれば、おそらく彼女達の精神への混沌の侵食も激しくなり、最悪の場合、そのまま魔獣に身体が呑まれてしまうことになるのではないか、という恐れもあった。

とはいえ、これ程までに強大な魔獣を以ってしても「簡単には勝てない」と言わしめる程の闇の魔獣を、彼女達の力無くして倒せるのか、と考えると、カエラとしても悩ましい。

そんな中、イーヴォがふと黒蛇魔獣に問いかけた。

「きみにも、巨竜魔獣の破壊叫のような『大技』はあるのかい?」

彼のその問いかけに対してフィラリスが(黒蛇魔獣の声を代弁する形で)答えると、その答えを横で聞いていたハウラは、俄然興味深そうな表情を浮かべる。

(とはいえ、安易に「その力」を使わせるのも、フィラリスさんの状況を考えると危険っすよね)

実際のところ、エイミーの方はまだ余裕がありそうだが、フィラリスに関しては既にその瞳や表情の様相から、既に一定程度「蛇」の因子が魂に侵食しているようにも見える。獣人達を従わせるために、あえて「蛇神様」になりきろうと演技しているのかもしれないが、そのまま「役」に深入りしすぎて、本来の彼女に戻れなくなる恐れもあるだろう。

実際、そんなフィラリスが見せた「蛇神様」としての威圧感は凄まじく、獣人族達は彼女を自分達の守護神として認め、彼女と共に「闇の魔獣」との戦いに協力することを約束する。

「お前達が何者で、何を目的としているのかは分からないが、蛇神様の思し召しであれば、やむを得ない。闇の魔獣とやらを倒すまでは、協力してやろう」

木登振子豹の青年がそう告げると、アレシア達も少々複雑な心境を抱きつつも、その申し出を受け入れる。こうして、彼等と二体の魔獣を加えたカエラ隊は、闇の魔獣が封印されていると言われる遺跡へと向かうことになるのであった。

******

その頃、レオノールとアストライアに率いられた本隊は、予定通りに目的の遺跡へと到着していた。その途上において彼等もまた何度か怪物と遭遇することはあったが、それらの大半はレオノールの《聖弾の印》によってあっさりと殲滅されていたのである。

純粋な弓矢の力だけでもある程度戦えるカエラとは異なり、レオノールの場合は、聖印の力が尽きたら一切戦えなくなってしまうため、これまでの任務においてはあまり最初から力を使うことはなかったのだが、今回はあえて序盤から惜しげもなくその力を行使していた。それは、カエラ同様、「従騎士達の力を温存させるため」という理由に加えて、もう一つ事情があった。

「遺跡に着いたら、僕は精神力を回復させるためにどこかで少し仮眠を取らせてもらうから、その間に、遺跡について調べられる限りは調べておいてほしい」

これはすなわち、もし遺跡調査の際に「想定外の混沌の力」を発見した場合、ワイス達が気兼ねなくそれらに手を出せるように、という配慮でもある。レオノールは、ワイスが時として明確に教義に反する行為に手を出していることは知っており、それを放置していることは聖印教会の一員としてあまりにも無責任な姿勢なのだが、それでも彼女であれば「人として超えてはいけない最後の一線」は超えないだろう、という信頼が彼の中にあるからこそ、あえて黙認の方針を貫いていた。

そして、無事に現地に到着した時点で、宣言通りにレオノールは遺跡の一角で仮眠を取り、アストライアがその周囲を警護する中、従騎士達が遺跡周辺の状況を確認に回ることにした。レオノールの意図を察してか否かは不明だが、ワイスは遺跡を内側の状況を確認したいと言い出し、ティカとコルネリオの二人が護衛に付く形で、前回ヴィクトル達が発見したという「壁画」の場所へと向かう。

明かりのない空間において、自分の聖印の光を頼りにその壁画を確認したワイスは、ここで微妙な違和感を覚えた。

「この壁画、本来のこの建物に刻まれていた代物ではありませんね」

巨大な魔獣が封印されている遺跡と聞いた時点で、ワイスは当初、その遺跡そのものが「魔獣を封印するための施設」なのだと思っていた。しかし、どうも遺跡全体の様相から察するに、そうではないように思えたのである。

「様式的に違和感を感じるのです。この建物全体は、どちらかというと昔の実用的な、普通の人間型の知的生命体が用いるような軍事施設の跡地のように見える。そこにこのような『王の陵墓に描かれていそうな壁画』が描かれているというのは、明らかに不自然です」

それは、かつて王の陵墓の番人を模した姿を経験したことがある彼女だからこそ気付いた点なのかもしれない。これに対して、隣にいたコルネリオが問いかける。

「それってつまり、もともとは軍事施設として使っていた建物に闇の魔獣を誘い込んで封印して、その後にこの壁画を書き加えた、ってこと?」

「確かに、その可能性もありえるでしょう。あるいは逆に、この軍事施設自体が『闇の魔獣』の本拠地で、その本拠地ごと何らかの形で封印したのかもしれません」

実際のところ、「闇の魔獣」なるものの形態が分からない以上、彼が人間を使役する存在だったと仮定すれば、人間用の軍事施設を闇の魔獣が掌握していてもおかしくはないだろう。

ここで、ティカもまた別の仮説を思いついた。

「本来は異なる場所にあった施設が融合投影された状態、という可能性はどうでしょう?」

「確かに、ここは『そういう魔境』だとアレシア氏も仰っていたので、それも十分にありえる話でしょう。いずれにせよ、これらの仮説から導き出せることとしては、この地に封印されているのは闇の魔獣だけとは限らない、ということです。計画的であれ偶発的であれ、闇の魔獣の封印が解かれることによって、他の何者かも同時に出現する可能性も考慮すべきでしょう」

その場合、どのような存在が封印されているかは不明だが、もし、ワイスの仮説が正しかった場合、闇の魔獣の仲間や部下が同時に復活してしまう可能性もあるだろう。ワイスはその「最悪の可能性」を考慮した上で、改めて思案を巡らせる。

(世界を陥れる程の力を持った闇の魔獣……、それはおそらく、元の世界においても『悪』の領域の存在でしょう。それならば、まさしく当方の守備範囲)

ワイスは、敵が「悪(自分と思考の近い者)」であると想定した上で、自分ならばこの軍事施設をどのように利用するか、という方向から、「最悪の可能性」に対処するための方策を(自分自身の思考に対して《巻き戻しの印》も駆使しながら)考え始めるのであった。

******

一方、カノープスとマリーナは遺跡の東側の様子を確認していた。到着時点では何匹かの黄金飛行竜の姿も見えたが、レオノールによって撃墜されたことで、今は特に怪物の姿も見られない。ただ、それでもカノープスは慎重に周囲の警戒を続けつつ、マリーナに語りかける。

「今回、俺は前線には立つが、状況によっては戦線を離脱するかもしれない」

「え? それは、どういう……?」

「この魔境、かなり複雑な構造になっているからな。いつ新たな乱入者が現れるか分からない。だから、戦場の外に怪しい気配を感じた場合は、すぐにそちらに向かう予定だ」

前回、江戸の魔境の調査時に、カノープスは謎の女性型投影体と遭遇している。結局、彼女が何者なのか分からないまま取り逃してしまったことも、今回の彼の方針に影響を与えているのかもしれない。

「うん、分かった。今回も皆がカノンには期待してるだろうから、いなくなると不安になるかもしれないけど、その時は私がカノンの分まで頑張るよ」

日頃は折り目正しい雰囲気の漂うマリーナだが、同郷のカノープスやユリアーネと一緒にいる時の彼女は、明らかにいつもとは違う、素の彼女の柔らかな笑顔を見せていた。ただ、その笑顔の裏に、いつもとは異なる「強い決意」の感情が潜んでいることもカノープスは感じ取っている。

「……いけると思ったら、お前が決めろ。遠慮はするな」

その言葉を受けて、マリーナも静かに頷くのであった。

******

同じ頃、遺跡の西側の状況を確認していたリズもまた、隣にいたスーノに対して、改めて今回の作戦についての自分の役回りについて説明していた。

「今回は、タウロスはんやジーベンはんがおらへんから、前線の負担が大きいと思うんよ。せやから、もし仮に闇の魔獣以外の魔物が現れたとしても、そっちはウチに任せてほしい」

スーノは今回、リズに誘われる形でこの浄化任務に参加することになった。だからこそ、誘った側のリズとしては、彼が闇の魔獣との戦いに専念出来るよう、彼の背中は自分が守るという強い決意で臨んでいたのである。リズは後方支援役として、みんなで無事に帰るために、少しでも今の自分に出来ることを探そうとしていた。

「分かった。ただ、それも状況次第だ。極論を言ってしまえば、闇の魔獣よりも強大な別の投影体が現れる可能性もゼロではない以上、必要とあれば僕もそちらに回らざるを得ない。だから、もし危険を感じたら、すぐに伝えてほしい」

スーノもスーノで、前線の頭数に不安があるならば、なおさら、いざという時は自分がリズを守らなければならないという心積もりであった。

「ほなら、そん時は合図を送った上で、なんとか弓矢で足止めするわ。アイザックはんみたいにスマートにやれたらええんやけど、多分、そう上手くはいかんやろな」

やや自嘲気味にリズがそう呟いたところで、スーノは彼女の目を見据えながら、こう告げる。

「他人のやり方は気にするな。僕達の聖印が一人一人異なる紋様を示しているのと同じように、戦いの流儀も人それぞれだ。リズはリズのやり方で戦えばいい」

それは、スーノが自分自身に対して言い聞かせている言葉でもあった。

(目の前の敵を斬るだけじゃない。後ろにいる者を守り導くための戦い、それができるようにならなければ……!)

彼がそんな決意を固めている中、やがて二人の視界に「二体の巨大な魔獣」の姿が現れる。

「あれって、もしかして……、魔獣なんか?」

アーチャー故に視力には定評がある筈のリズの目を以ってしても、まだこの距離では、それらの魔獣の足元に人がいるのかどうかまでは確認出来ない。ただ、その頭上に「人らしきもの」が乗ってるようにも見える。

「どうやら『合体』を果たした、ということか……?」

スーノもその異様な光景を目の当たりにして微妙に困惑する中、徐々にその足音が大きくなっていき、そして二体の頭上に埋もれるような形で存在するのがエイミーとフィラリスであることも確認出来る距離まで近付いてくる。

やがて、その足音に気付いたカノープスとマリーナ、そしてレオノールとアストライアも駆け付ける中、遺跡の内側を調査していたコルネリオも走り込んできた。ただ、彼だけは他の面々とは少し様子が異なり、やや焦ったような表情を浮かべている。

「大変だよ! 遺跡の奥の結界の向こう側で、何かが蠢き始めているみたい!」

どうやら、遺跡の壁画に書かれている通り、「別の魔獣」が近付いてきたことで、闇の魔獣の結界も揺らぎ始めているらしい。ひとまず彼等はエイミーとフィラリスの様子を確認するために、(コルネリオには遺跡に戻ってワイスとティカを呼び寄せてもらった上で)本隊の方から二匹の魔獣の元へと向かうことにした。

******

こうして、無事に合流を果たした彼等は、ひとまず互いにここまでの状況について語ることで情報共有を果たす。本隊にしてみれば色々と想定外の話を聞かされることになった訳だが、そんな中でワイスは、獣人族の面々を眺めながら、ふと二匹の魔獣に問いかけた。

「従属種族というのは、それぞれの魔獣ごとに存在するのですか?」

それに対して、巨竜魔獣の声を代弁する形でエイミーが答える。

「基本的には、それぞれに存在するらしいです。この巨竜魔獣にも、本来は水棲人族と呼ばれる従属種族がいるそうなのですが、『自分と一緒に封印されて、今はどうなっているのかは分からない』と言っています」

「ふむ、なるほど。ということは……」

ワイスの中でまた一つ、新たな仮説が展開されていく。彼女はその内容を皆に伝えた上で、改めてここから先の戦術について、皆で意見を交わすことになった。

「みんなは闇の魔獣の方に集中してや。みんなの背中はウチが護ったる。他にどんな投影体が乱入してきても、邪魔なんてさせんかんね」

リズが改めてそう宣言しつつ、スーノに軽く視線を送ると、彼もまた頷きながら答える。

「あぁ、よろしく頼む。その上で、軍略にはより多くの視点が必要なんだ。前衛としてどう動くべきかについても、お前の意見を聞かせてくれ」

「前衛の動きかぁ……、と言っても、こないな巨大な味方がおる状況やし、なかなか想定しにくいなぁ……」

彼女はそう呟きながら、目の前に存在する巨竜魔獣の尻尾を眺めつつ、ふと「あること」に気付く。

(これって、ファニルはんの尻尾みたいやな……)

リズは以前に彼女と共に参加した魔境浄化の任務のことを思い出し、そして、ある一つの方策を思い浮かぶ。

「あの……、これ、あくまでただの思いつきやから、出来るかどうか分からへんけど……」

彼女はそう前置きした上で、とある「奇策」を提案した。スーノとエイミーはその話を聞いて、真剣な表情で可能かどうかを吟味する。

「なるほど……、敵の形状が分からない以上は何とも言えないが、状況によっては、その手は有効かもしれないな」

「……一応、少し、練習させてもらってもいいですか?」

スーノとエイミーはそう答えつつ、他の者達もまたそれぞれに意見を出し合いながら、最終的な結論をまとめた上で、彼等は闇の魔獣との決戦へと向かうことになるのであった。

******

二体の魔獣(と獣人達)と共に、浄化部隊は慎重に遺跡へと向かって進軍する。いつ闇の魔獣が目覚めても良いように臨戦態勢のまま前進する彼等であったが、遺跡の真正面まで来ても、まだ闇の魔獣は姿を現さない。ただ、遺跡から微妙に地響きが起きていることは実感出来た。

「ココマデ来テモ出テ来ナイナラ、破壊叫デ叩キ起コシテヤルカ」

巨竜魔獣がそう語ると、エイミーは他の面々に合図を送り、そしてアストライアが「先代団長の巨大盾」を掲げる。その様子を確認した上で、エイミーは自分の両耳を手で押さえると、巨竜魔獣は激しい咆哮を遺跡に向かって放った。アストライアの巨大盾が仲間達全体を謎の力で守る中、遺跡はその咆哮の衝撃波によって半懐し、そしてその中から、銀色の巨大な何かが現れる。

|

+

|

銀色の巨大な何か |

(出典:OVA『 魔獣戦士ルナ・ヴァルガー』)

|

(どうやら「そちらの伝承」が正解だったようですね)

アストライアがそう呟きながら見上げた先には、巨竜魔獣と似た形状の、しかし、それよりも一回り大きな、銀色に輝く直立二足歩行型の巨竜のような姿の魔獣であった。そして、明らかに「魔境の全体の混沌核」としか思えない程の強大な混沌核の力が感じ取れる。

「我、蘇リ。我ガ封印ヲ解キシコト、褒メテツカワス。巨竜魔獣ヨ、何カ褒美ヲクレテヤロウ。欲シイモノハアルカ?」

闇の魔獣と思しきその魔獣がそう告げると、巨竜魔獣の頭上から(破壊叫の後遺症に苦しみながら)エイミーはこう告げる。

「あなたの命を、頂きます」

「ハハハ、何百年経ッテモ、不遜ナ気性ハ変ワラヌナ。ナラバ、コノ闇ノ魔獣ニヨル新タナル時代ノ最初ノ贄トナッテ散ルガヨイ」

その声と共に、闇の魔獣がその巨大な口を開け、巨竜魔獣戦士へと襲いかかる。頭脳体ごと首を食い千切ろうとして上から迫る闇の魔獣に対し、巨竜魔獣戦士は身体を捻ってその攻撃を避けつつ、逆に姿勢を下げて闇の魔獣の腹部に噛み付くが、その皮膚はあまりにも頑丈で、巨竜魔獣戦士の牙が全く通らない。その状況から逆に右肩口を闇の魔獣に噛み付かれた巨竜魔獣戦士は、その一撃で深手を負い、その痛覚はエイミー自身にも届く。

(くっ……、こ、これは、まともに戦っても勝てない……)

明らかな力の差を見せつけられた彼女は、そのまま一気に右肩を噛み千切られそうな感覚に恐怖するが、ここで後方から放たれたカエラの光矢とレオノールの聖弾が、闇の魔獣の頭部に直撃する。

「ム……、ナンダ、コノ力ハ……」

初めて受けた謎の衝撃に、闇の魔獣は困惑して喰らいつきをやめ、その光矢と聖弾の飛んで来た方面に目を向ける。

「我ガ身体二痛ミヲ負ワセル人間ガイルトハ……、シカモ、女子供ダト……? コノ数百年ノ間二、何ガ起キタ?」

闇の魔獣が困惑する中、その足元では、左足側に従騎士達、右足側に獣人族達が迫りつつあった。騎乗状態のアレシア、双剣を抜いたスーノ、棍を構えたポレットの三人が、それぞれに聖印を掲げながら襲いかかり、その少し後方からはコルネリオもまた聖印を掲げつつ弓を構える。

「いくぞ! 相棒!」

「斬り刻む!」

「浄化します!」

「射抜くよ!」

彼等はそれぞれに《王騎の印》、《疾風剣の印》、《破邪の印》、《光弾の印》を発動させつつ、闇の魔獣を足元から切り崩そうとする。彼等はいずれも今のカルタキアの従騎士達の中では最高峰の実力者達であり、この地に来たばかりの頃に比べれば、格段にその実力は上がっている。おそらく通常の投影体ならば一撃で粉砕出来る程の四連撃であっただろう。しかし、それでも闇の魔獣の身体に対して、軽症を負わせる程度の威力でしかなかった。

「コノ蛆虫共ガ!」

闇の魔獣は彼等を左足で蹴り飛ばそうとするが、そこへアストライアが巨大盾と共に割って入り、その衝撃を受け止める。

「大丈夫。少しずつですが、効いています。このまま続けて下さい」

アストライアにそう告げられた四人は、そのまま左足への攻撃を続ける。実際、彼等の攻撃がそれなりに損傷を与えているからこそ、闇の魔獣は彼等を蹴り飛ばそうとしたのであり、右足の方を攻撃している獣人族達の攻撃はほぼ全く効果が無く、意にも介していない様子であった。そして、遠方から馬上弓で魔獣の首を目掛けて攻撃しているマリーナの矢も、全く貫通しているようには見えない。

(《光弾の印》すら使えない今の私では、魔獣の首を獲るどころか、傷を与えることも出来ないのか……)

今の自分の無力さを改めて痛感させられたマリーナであったが、それでも、折れずに矢を放ち続ける。師匠の祖父の故事に習い、岩に向かって矢を射る訓練を続けてきた彼女が、この程度の状況で絶望することはあり得ない。

一方で、カエラとレオノールの放つ光矢と聖弾は着実に闇の魔獣に損傷を与えていき、闇の魔獣はその発生源を絶とうとするが、二人は戦場を移動しながら攻撃を続けていたため、足元の従騎士達と目の前の巨竜魔獣戦士に気を取られていた闇の魔獣としては、その場所を絞りきれずにいた。

しかも、それに加えて闇の魔獣の視界内の各地で、いくつもの聖印の輝きが次々と点滅していることが、余計に彼を混乱させていた。それは、ハウラ、イーヴォ、ティカの三人によって目眩ましのために点滅され続ける聖印である。これが出陣前にカノープスから提案されていた、かつて白竜山脈での戦いにおいてユリアーネが使っていた戦術の応用である。

「はいはーい、こっちっすよー!」

「きみが狙うべき敵は、ここにいるぞ!」

「この聖印の輝き、無視したら後悔しますよ!」

彼等がこうして全力でそれぞれの聖印を輝かせることで、魔獣も徐々に苛立ち始める。どうやら彼も、先刻からの聖印の力を用いた攻撃の数々によって、この光の紋章が自分にとって危険な存在だということは認識しており、だからこそ、誰を狙えば良いのか分からない今の状況が腹立たしかった。そんな中で、ひとまず「一番目立っている光」に対して標的を絞る。

「サッキカラ、チョコマカト動キ回ルッテル、ソコノ貴様!」

それは、騎乗状態で聖印を掲げながら全力戦場を駆け巡っている(が故に一番目立っている)ティカであった。闇の魔獣は巨大な尾でその光を弾き飛ばそうとするが、それに対して、またしてもアストライアが割って入る。

「私の守備範囲から外に出ないように、という言いつけを、きちんと守ってくれたようだね」

ティカに対して、アストライアは背中を向けた状態のままそう告げる。この辺りの連携は、さすがに直属の師弟ならではと言えよう。

そして、肩の負傷故にしばらく動けずにいた巨竜魔獣戦士も、そんな後方支援部隊を守るように、再び闇の魔獣の前に立ちはだかる。

(まともに戦っても勝てないなら、せめてこの巨体を生かして、皆を守らなければ……)

エイミーはそんな思いを込めながら、闇の魔獣に対して組みかかる。完全に動きを封じることは出来ないが、こうすることで多少なりとも攻撃を鈍らせることは出来るだろう。この状況に対して、闇の魔獣は声を荒げながら叫ぶ。

「起キロ! 影人族! 貴様達ノ封印モ我ト共二解カレテイル筈ダロウ!」

その声に応じて、彼の後方の遺跡の残骸の中から、何かがムクムクと起き上がって来る。それは、頭髪のない人型の生き物達であった。どうやら、彼等が「闇の魔獣」の従属種族らしい。

「コノ忌マワシキ光ヲ放ツ者達ヲ一掃セヨ! コヤツラハ我ノ……」

闇の魔獣がそう叫んだところで、突然、地面全体が激しく揺れ始める。

「ナニ……!? コノ気配ハ……」

次の瞬間、激しい物音と共に黒蛇魔獣戦士が地中から現れ、そしてその口を十字にぐわっと開き、そこから不気味な液体を影人族と呼ばれた者達に対して撒き散らす。

「我が毒液を受けて、石となれ!」

フィラリスがそう叫ぶと、彼女の言葉通り、その液体を受けた影人達は石像と化していく。これが黒蛇魔獣特有の能力である石化毒である。一瞬にして眷属が一掃されてしまった闇の魔獣が呆然とする中、黒蛇魔獣戦士の傍らに現れたワイスが言い放つ。

「『悪の軍団』の下僕達ならば、この施設のこの辺りに配備される筈だと考えたのですよ。実に素晴らしい合理的な戦術でしたが、私の存在そのものが貴方方の敗因でしょう。私がここに駆け付けたからには、私以外の悪には須らく滅びて貰います」

彼女は「自分ならばこの軍事施設をどう活用するか」という観点から、この状況を読み切っていた上で、黒蛇魔獣の能力が石化毒だと聞き、あえて地下に潜んで待機してもらうように頼んでいたのである。

だが、この石化毒の力を用いたことでフィラリスの精神は消耗したようで、彼女は苦しそうに表情を歪める。そんな彼女の魂に、黒蛇魔獣の意識が入り込んで来た。

「まだだ……、まだここで、自分を見失う訳にはいかない……」

フィラリスが必死で自分の意識を保とうとする中、一瞬、自分が完全に黒蛇魔獣に取り込まれるかもしれないという瀬戸際まで立たされたような意識に至るが、次の瞬間、彼女の自我が急に鮮明となる。

「大丈夫っすかー?」

いつの間にか黒蛇魔獣戦士の傍らに来ていたハウラが、彼女にそう声をかけた。

(そうか、今、彼女が《巻き戻しの印》を用いてくれたのだな……)

フィラリスはそのことに気付いて得心する中、ハウラは素直に感嘆の声を上げる。

「すごいっすねー、この毒。出来れば、ちょっと採取させてもらえませんか?」

「残念だが、この毒液は黒蛇魔獣の口から出てからほんの数秒で、触れたものを石に変えて、そのまま消滅してしまうらしい。瓶に入れたところで、瓶が石化するだけで、何も残らないだろう」

「ほほう、なるほど、数秒っすか……。ちなみに、これって、何にでも効くんすか?」

「さすがに、何にでも、という訳ではないらしい。魔獣の強靭な外皮相手には無力だと黒蛇魔獣は言っているからな」

だからこそ、あえて闇の魔獣との戦いではなく、その従属種族との戦いのために体力を温存するという戦略を選んだのである。ただ、ここでハウラは「あること」を思いつく。

「外皮以外なら、効くかもしれないんすね?」

「まぁ、そうだな。と言っても、闇の魔獣はほぼ身体全体が外皮だろう?」

「……そうでもないっすよ」

彼女達がそんな会話を交わしている一方で、前線のやや後方で周囲の混沌の流れを観察していたカノープスは、戦線が長期化するにつれて、徐々に戦場全体の混沌濃度が高まっていくのを実感する。

(やはり、これだけ巨大な魔獣同士が戦えば、新たな混沌が誘発される可能性も……)

彼が警戒心を強める中、まさに彼のその予測通りに、黒蛇魔獣戦士とハウラの背後の辺りから、新たな混沌の収束の気配を感じ取る。

「ハウラ! 後ろから何か来るぞ!」

カノープスがそう叫ぶと、ハウラはすぐさま振り返る。すると、そこに現れたのは、ハウラにとって見覚えのない怪物であったが、隣りにいたフィラリスには心当りのある存在だった。

(あの時の……、オーク?)

それは、以前にフィラリスがカルタキアの近くの街道で撃ち抜いた、オーク盗賊団の一員(杖を持ったオーク)であった。投影体である以上、何度殺されてもこの世界に投影されることは可能だが、おそらく彼等とは別世界が投影元であろうこの魔境に現れたことにフィラリスは驚く。

しかし、このオークが何か行動を起こすよりも前に、遠方から放たれたリズの矢によって撃ち抜かれる。彼女はカノープスの声を聞いた時点で、彼の示した方角に屋を向けていたのである。

「邪魔はさせへんよ!」

リズがそう叫ぶ一方で、カノープスはその状況を確認するよりも前に、また新たな投影体の出現を予見していた。しかし、それはどうやっても彼の刀が届かない空間に存在している。

「リズ! 見えるか? そこだ!」

彼がそう叫んで指差したのは、巨竜魔獣戦士の近くの空域であった。そこでは、確かにまた混沌が収束することで、何かが投影されようとしている。どうやら今のカノープスは、極限まで感覚が研ぎ澄まされた状態のようで、空気中の僅かな混沌の揺らぎもすぐに察知出来るらしい。

リズが言われた空域に弓を向けると、そこに確かに新たな投影体が出現する。だが、それは一瞬前に現れたオーク以上に、明らかにこの世界に不似合いな存在だった。

「なんやこれ!? ワイバーンみたいな……、機械?」

リズはそう口にしながら、その飛翔体に向けて弓を放つ。しかし、今度は直撃したものの、一撃では倒しきれず、そのワイバーン型の機械はリズに向かって襲いかかろうとする。その状況に(前線からリズの様子を確認していた)スーノはすぐに気付いた。

「リズ! 下がれ!」

彼はそう叫んで、リズのいる後方へと下がろうとする。一方、闇の魔獣と組み合った状態の巨竜魔獣戦士にとって、それは明らかに見覚えのある代物であった。

(あれは、未来都市のワイバーン……? だとしたら、まずい!)

自分が動けない状態の彼女は、大声で叫ぶ。

「すぐに撃墜して下さい! そのワイバーン、爆発します!」

彼女のその声が響いた瞬間、カエラとレオノールが同時に標的をそちらに変更し、二人の光矢と聖弾が同時に着弾したことで、ワイバーン型の機械は空中で爆音と共に四散する。

この状況を目の当たりにして、エイミー達と共に未来都市での戦いに参加していたアストライアは、今の状況を概ね理解する。

(おそらく、あの二人が魔獣と融合している今、実質的に彼女達が強大な触媒となる形で、彼女達に倒された投影体の出現を誘発してしまっているのだろう……。だとすれば、このまま長期戦化するのはまずいかもしれない)

このまま戦いが長引けば、投影される魔物の数は更に増えていき、最悪の場合、未来都市の魔境の中心的存在であった雷神までもが再投影されかねない。そう考えたアストライアは、全体に対して檄を飛ばす。

「一気に攻めて下さい! これ以上敵が増える前に、ケリを付けます!」

その声に応じて、最初に動いたのはカエラとレオノールだった。二人はここまでの遠距離戦を通じて、闇の魔獣の行動原理に対して、同じ推論に至っていたのである。

(おそらく、弱点は首筋!)

これまで、二人は闇の魔獣の各部位を満遍なく攻め立てていたが、明らかに首筋を狙った時だけ、闇の魔獣は明確に防御態勢を取っていた。短期決戦で終わらせるなら、そこを集中的に狙っていくしかないと判断したのである。

一方、コルネリオは別の部位に狙いを定めようとしていた。それは「目」である。

(氷竜戦の時は片目を潰したのが効いたって言ってた。それなら僕も……)

二人の強大な聖印の持ち主が首筋を集中的に狙い始めたことで、結果的に闇の魔獣の首筋以外の部位への注意が甘くなっていると判断したコルネリオは、その左目を狙って弓を放ち始める。そして、その中の一撃は見事に瞳に命中したように見えたのだが、それでも、魔獣の眼球は僅かに傷を負った程度で、視力そのものが奪われているようには見えない。

(目の頑丈さまで化け物級なのか……)

それでも一撃で傷を負わせることは出来た分、他の部位よりはまだ効いているのだろうと判断した彼は、そのまま攻撃を続ける。

一方、アレシアとポレットはそのまま闇の魔獣の左足への攻撃をひたすら続けていた。

「アクチュエル、疲労が辛いだろうが、もう少し頑張ってくれ!」

アレシアが相棒を気遣う中、ポレットもまた疲労で肩を揺らしながら、それでも攻撃の手を緩めない。

「手応えはある……、あの怪人達を相手に苦戦していた時の私とは、明らかに違う。今の私なら、こんな巨大な魔獣が相手でも立ち向かえる!」

自分にそう言い聞かせながらポレットもまた懸命に殴打を続けていく。さすがに魔獣も防戦一方になってきたことで彼女達を蹴り飛ばすだけの余力はない。その状況を確認した上で、後方からワイスがティカやイーヴォに対して叫ぶ。

「この状況なら、もう聖印による撹乱は不要です。周囲に出現する投影体への対応に回って下さい!」

現状の彼等の聖印の力では、闇の魔獣相手に戦力になるかどうかは分からない以上、ひとまずは着実に倒せそうな敵への対応に回ってもらおう、という判断である。

「分かりました」

「了解」

ティカとイーヴォがそう答えてカノープスやリンズの援護に回る一方で、ハウラは黒蛇魔獣戦士の傍らで「ある仕掛け」を作っていた。

「これでいけるっすけど、今、弩、使えます?」

「正直、厳しいな……。今は魔獣を管理するだけで手一杯だ。一瞬でも他のことに気を抜くと、魂を持っていかれそうになる……」

フィラリスがそう答えたところで、彼女の視界に(遠方から馬上弓を打ち続けている)マリーナの姿が映った。

「マリーナ殿! 貴殿の力を借りたい!」

「……私の?」

突然の指名に困惑した様子のマリーナに対して、横からハウラが声を掛ける。

「多分、この状況なら、ヒッパーさんが一番適任っす」

******

従騎士達の畳み掛けるような攻撃に、闇の魔獣も追い詰められつつあった。しかし、目覚めた直後は何も分からない状態だった闇の魔獣も、徐々に戦いを続けていくうちに、敵の戦力の実態に気付き始める。

(コイツラノ使ウ「光ノ紋章」ニモ、力ノ差ガアル。本当二気ヲ付ケルベキハ『アノ二人』ダケ。他ハソコマデ警戒スベキ敵デハナイ)

カエラとレオノールを見ながら、闇の魔獣はそう判断する。とはいえ、それでもアレシア達の連続攻撃による左足の損傷もそれなりに蓄積しており、攻撃に転じられる状態ではない。今はただひたすら防御に徹せざるを得ない実情ではあったのだが、それでも彼は十分に勝機を感じ取っていた。

(コイツラノ攻撃ニモ焦リガ見エル。オソラク、モウ余力ガ残ッテイナイノダロウ。奴等ガ疲レ果テタトコロデ、反撃ニ転ジレバイイ。俺ヲ抑エツケテイル巨竜魔獣ノ体力モ、ソロソロ限界ノ筈)

彼がそんな思惑でいる中、影人族を石化して以降、ずっとその場に留まっていた黒蛇魔獣戦士が動き出した。その隣では、マリーナが弓矢を構えている。

「我二毒液ナド効カヌ! 貴様二出来ルコトナド、何モ……」

闇の魔獣がそう言いかけたところで、黒蛇魔獣は口を十字に開く。すると、その脇から現れたハウラが特殊な袋を取り出し、その魔獣の口から流れ出る石化液を包み込むと、その袋をマリーナの矢先に即座に結びつけ、マリーナがその矢先を闇の魔獣へと向けた。

(勝機は一度。これを外せば、次は無い!)

彼女は全身全霊を込めてその矢を闇の魔獣の「右目」に向けて撃ち放つ。この時点で、魔獣はマリーナに対しては「自分には効かない程度の矢しか打てない者」としか認識していなかったため、完全に無警戒だった。その矢は闇の魔獣の右目に直撃し、そして次の瞬間、その瞳が石化していく。

「グ、グァァァァァァ!」

いくら頑強な瞳とはいえ、石化毒を打ち消せる程の耐性はなかったらしい。突然の片目消失に錯乱した闇の魔獣は激しく暴れ出そうとするが、この時点で左足のダメージが限界に来ていたこともあり、体勢を崩して膝をつく。

ここで、スーノが動いた。一旦リズのいる辺りにまで下がっていた彼は、巨竜魔獣戦士に対して後方から叫ぶ。

「エイミー!」

「分かりました!」

彼は巨竜魔獣戦士の尻尾に飛び乗ると、巨竜魔獣戦士は彼を大きく空中へと弾き飛ばす。これは、桶狭間の魔境においてファニルがヘルヘイムを跳ね上げた時の様相を(遠方から見ていた)リズの発案による秘策であった。

空中でスーノは双剣を構え、完全に無防備になっている闇の魔獣の喉元に向かって、その刃を突き立てる。

(今の自分が出せる聖印の力を、全て叩き込む!)

その彼の決意が奇跡を呼んだ。《疾風剣の印》を発動しようとした彼の双剣に新たな輝きが宿り、二つの竜巻の如き連撃が生み出される。スーノが以前から習得を目指して練習していた二刀流セイバー特有の秘技《双嵐剣の印》が、ここで偶発的に発動したのである。

「二、人間如キ二、コノ我ガ……」

闇の魔獣はそんな呟きと共にその場に倒れ、スーノは巨竜魔獣戦士に抱えられながら地上に降りる。そして、闇の魔獣はそのままゆっくりと消滅していき、その混沌核はアストライアによって浄化されたのであった。

******

こうして、激戦の末、魔獣の魔境の戦いは終わった。闇の魔獣の混沌核の消滅により、獣人族も、他の投影体達も、そして巨竜魔獣と黒蛇魔獣も消滅したことにより、エイミーとフィラリスの身体は元に戻るが、二人共、混沌の侵食に抗い続けたことによる疲労が相当蓄積していたようで、そのまま意識を失って倒れ込む。

そして他の従騎士達もまた、それぞれに力を使い果たしていたこともあり、難敵を倒した喜びを分かち合うこと余力もないまま、次々とその場に膝をついていく。それは、決戦前から聖印の力を多用していたカエラやレオノールもまた同様であった。

唯一、まだ余力を残していたアストライアは、皆を守ってくれた巨大盾を掲げながら、一人静に呟いた。

「ありがとうございます、先代殿」

先代団長のアストライア10世との記憶を思い浮かべながら、自分がその名を引き継いだ時のことを改めて思い出す。

(さて、次にこの名を引き継ぐべきは、誰なのか……)

目の前で疲労困憊状態にあるアレシアとティカ、愛刀を貸し出しているユーグ、そしてアルス、ハウメア、ヴィクトル、シオン、セレン、アドリスといった面々のことを思い出しながら、11代目は密かに物思いに耽る。

(もっとも、その前に、私にはやらなければならないことがある。このカルタキアに来たもう一つの使命、それは私自身の手で果たさなければ……)

密かにそんな決意を胸に秘めつつ、混沌の残滓による再収束の気配に警戒しながら、静かに周囲の状況を見守るアストライアであった。

☆合計達成値:263(2[加算分]+261[今回分])/100

→成長カウント1上昇、次回の生活支援クエスト(DI)に81点加算

カルタキアは、魔境の発生率が高い割に(暗黒大陸の中では)混沌濃度が低い土地として知られている。しかし、そのカルタキアにおいても、ここ最近、少しずつ混沌濃度が上がりつつある状況が観測されており、街の各地で小規模な混沌災害が多発していた。

それらはあくまでも微弱な混沌核の散発的な出現にすぎず、従騎士達が町中を頻繁に巡回することで対応出来る程度の異変でしかなかったが、この現象に対して、一部の街の人々からは不安の声が上がっていた。彼等が言うには、10年前にカルタキアを崩壊寸前へと追い込んだ混沌災害の直前期にも同様の兆候があった、とのことである。

ただ、領主のソフィアによる警戒令の発動が早かったこともあり、今のところ深刻な被害は殆ど発生していない。それを可能にしたのは、この現象が発生する数日前にラマンが演芸場の近くで目撃した「魔境一つ分以上の混沌核を持つ投影体」の情報であった(

前回のDG

参照)。シーマ達に対して不穏な視線を向けていたその男の存在を聞かされた時点から、ソフィアの中ではこの状況が予想出来ていたらしい。

やがて彼女は、その投影体の潜伏場所を発見することに成功する。それは、カルタキアの市街地の一角にある、ごくありふれた路地裏であった。しかし、そこに「彼」がいることに気付ける者は、ソフィアしかいなかった。

「10年ぶりじゃのう、ディアボロス。と言っても、お主にとっては『つい先刻のこと』なのかも知れぬが」

ソフィアは「いつもとは微妙に異なる(いつもよりも更に老成した)口調」で、その投影体に対して語りかける。彼女の視線の先にいたのは、ラマンからの報告にあった通りの「眼鏡をかけた地球人風の男性」であった。

「そうか、貴様にはワーディングが通用しないのだったな。原住民の皮を被って、同胞に仇なす裏切り者が!」

「ディアボロス」と呼ばれたその投影体がそう叫ぶと、ソフィアはせせら笑うような表情を浮かべながら応える。

「裏切るも何も、我はお主達のような投影体ではない。力の源は同じとはいえ、我はあくまで『この世界』で産まれた存在じゃ。お主等に同胞扱いされる覚えはない」

「あぁ、そうだったな……。『それ』が貴様の正体だということは、もう分かっている」

ディアボロスはそう言い放ちながら、ソフィアの掲げている「聖印」を指差した。

「その光の紋章は、我等を消滅させるための力。それを本体として産まれたレネゲイド・ビーイングである貴様は、どちら側でもない半端者。どちら側から見ても裏切り者。そういう存在のことを、俺達の世界で何と呼ぶか、知っているか?」

「『ダブルクロス』じゃったか? まぁ、好きに呼ぶが良い。我はこの聖印を継承してきた者達の想いを引き継ぐだけのこと。もっとも、今はまだ『次の後継者』がおらぬが故、『我自身』が彼等の代わりを果たさねばならぬ状況が続いておるのじゃがな」

「貴様の想いがどこにあろうが、貴様がこの地にいる限り、俺は何度でもこの地に現れる。貴様自身が俺を呼び込む触媒となっていることを知りながら、それでもこの世界に在り続けようとすることの、一体どこに大義がある? いくら綺麗事を並べようと、貴様の存在がこの世界の原住民にとって害悪であることには変わりない。それでも貴様は、この世界のために、今回もまた我等を消滅させるというのか?」

「この世界にとって害悪か否かを判断する権利があるのは、この世界の者達であって、お主ではない。それに『我等』と呼べる程の仲間もおるまいに。どうせ今回も、投影された者はお主一人なのじゃろう?」

ソフィアのその言葉に対し、ディアボロスはニヤリと笑う。

「あぁ、俺だけだ。だが、俺は一人ではない」

「ほう?」

「いずれにせよ、俺は必ず『俺の世界』を築き上げてみせる。何度浄化されようとも、絶対に諦めない。貴様がそれを100回阻み続けるなら、俺は100回蘇ってでも本懐を果たす。それがこの“ディアボロス” 春日恭二の生き様だ!」

彼はそう言い切ると同時にソフィアの前から姿を消す。彼のいなくなったその虚空に対して、ソフィアは淡々と呟いた。

「今回もまた『あの街』をこの地に置き換えようというのじゃろう? そうはさせぬよ。お主の手の内は既に見抜いておる」

ソフィアはそう言い遺して、その路地裏から立ち去るのであった。

******

その後、ソフィアはラマンがディアボロスを目撃したという演芸場の近辺を中心へと向かい、綿密な捜査を続けた結果、あっさりと「異界への扉」と思しき空間の歪みを発見するに至る。

だが、この時点で、彼女は微妙な違和感を感じ取っていた。

(以前に奴が生み出した魔境とは、少し違うような……?)

ソフィアは内心でそんな思いを抱きつつ、その「歪み」に向かって手を翳し、自身に宿る「聖印とは異なるもう一つの力」を発動させる。彼女は自らの血液から分身体としての(彼女と瓜二つの姿の)「従者」を生み出し、更に「魔眼」の力を用いて時空を捻じ曲げることによって、その「歪みの向こう側の空間」へとその従者を送り込み、その魔境内の様子を確認した。

(ふむ……、ここはやはり、奴の出身世界である「東京近郊の街」そのもの……。おそらく、このどこかに奴が隠れておるのじゃろうが……)

この魔境内の人々は、自分が異界に投影された存在だとは気付かないまま、ごく普通に「21世紀の東京近郊の街」での生活を続けている。その中に紛れ込んだディアボロスを探すのは困難であろうが、この魔境は過去に何度も出現したことがあるため、その資料も、変装用の彼等の装束もカルタキアの倉庫内には豊富であり、潜入捜査自体は難しくはない。

しかし、なぜかソフィアはこの魔境から、「通常の魔境とは異なる特殊な力」を感じ取っていた。彼女はその違和感の正体が分からないまま、ひとまず領主の館へと戻り、この異空間「東京近郊」への調査隊の編成を命じることになる。

なお、今回の調査の過程で、ソフィアよりも先にディアボロスと遭遇して深手を負った幽幻の血盟の従騎士が一人いたようだが、ソフィアの元にその情報が届けられた時、彼女は「またか……」と呟いたという。

☆合計達成値:106(106[加算分]+0[今回分])/100

→次回「魔境探索クエスト(AR)」発生確定、その達成値に3点加算

カルタキア周辺の魔境が次々と浄化されていくにつれて、人々の心にも少しずつ余裕が生まれ、より日々の生活を充実させるための娯楽を求めようとする声が高まってきた。先日建設された演芸場もそんな彼等の要望に応える形で生み出された施設の一つであるが、カルタキアの民衆の間には、観戦だけではなく、自分達自身が参加する形での娯楽を求める者達も多い。

そんな彼等の声にどう応えるべきか。この問題への対応策を考えるようにソフィアから依頼されたエイシスは悩んでいた。彼が率いるヴェント・アウレオの本拠地であるシスティナには多くの賭博場などが存在し、娯楽の種類もそれなりに豊富ではあるが、それは人々の心を満たすと同時に荒ませる原因にもなりうる諸刃の剣のような内容であることが多い。

「収益のための興行ではなく、純粋な娯楽として提供するなら、もっと気楽に楽しめる内容が望ましい。たとえば、今の我々が訓練場として用いている施設を時間限定で開放して、一般市民のための競技場として使ってもらうのも良いだろう」

実際のところ、現在駐屯中の七部隊も、このカルタキアにおける混沌災害が一段落すれば、この地を去ることになる。その後の施設の有効利用という観点から考えても、今のうちからその下地を整えておくに越したことはない。

ただ、具体的にどのような競技のための施設として活用してもらうか、という点については、エイシスの中で具体像が思い浮かばなかった。一応、システィナの隣国であるイスメイアには巨大な円形闘技場が存在しており、エイシスも何度か足を運んだことはあるが、それはどちらかと言えば「剣闘士と怪物の対決」などの「見世物」のための施設であり、気楽に市民自身が楽しむための空間として活用されている訳ではない。

誰か、こういった運動競技などに詳しい従騎士はいないものかと、エイシスが思案を巡らせているところで、第六投石船団の

キリアン・ノイモンド

が、訓練場へ向かおうとしている姿を発見する。ここで、エイシスがキリアンに声をかけた。

「キリアンさん。あなたは確か、ハマーン出身でしたよね?」

「はい、そうですが、それが何か?」

「ハマーンでは古代から神前儀式として陸上競技などを繰り広げる風習があると聞いたことがあるのですが、あなたはそういったことには詳しいですか?」

その問いに対し、キリアンは少し考えた上で応える。

「詳しい、と言える程かどうかは分かりませんが、子供の頃から訓練の一貫として様々な競技には参加したことがあるので、基礎的なことなら一通り分かります」

キリアンのその答えを聞いた上で、エイシスは彼に指南役を依頼することにした。

***

それから数日後、キリアンとエイシスの誘いに応じる形で、街の人々が訓練場へと集められ、キリアンの指導の下、短距離走、走り幅跳び、やり投げなど、ハマーンで古代から続けられてきた伝統的な種目についての指導がおこなわれた。

「これらの種目は、今でもハマーンでは数年に一度おこなわれる祭典にて競技会が開かれ、アトラタン各地から多くの者達が集まり、世界一の座を争うことになる。必ずしもそこまでの域に達することを目指す必要はないが、何をやるにしても身体が最大の資本だ。鍛えておくに越したことはない。自分のペースで、出来る範囲で頑張ってみたまえ」

キリアンはそう前置きした上で、実際の競技のやり方について順々に説明していく。実際のところは、これらの単純な競技以外にも、戦車競走などの華やかな種目もあるのだが、あくまで民衆自身が気軽に楽しむことが前提ということであれば、やはり身一つで(もしくは訓練場にある槍などの装備だけで)出来る手頃な種目が妥当だと判断したのだろう。

そんな彼の説明を聞いた上で、まずは石灰を用いて地面に白線を引くことで走路などを確保しつつ、住民達がそれぞれに走り込みなどを始める。すると、もともと身体能力に自信のある、向上心の強い者達は積極的に様々な競技に挑戦しようと意欲的に参加していくが、その一方で、子供達の中には、すぐに飽きてしまう者達も現れ始める。

「なんか、あんまり楽しくないな……」

「これなら、普通に鬼ごっことかしてる方が面白いよ」

キリアンとしては、なるべく簡単に体験出来る種目を選んだつもりだが、子供によっては、それが単純すぎる「作業」にしか思えない者もいるらしい。

(やはり、戦略性を楽しめるような競技の方が盛り上がるのかもしれない。だとすれば、対人競技のある格闘技などの方が望ましいのかもしれないが、レスリングにしても、パンクラティオンにしても、一歩間違えば大怪我に繋がってしまう可能性がある以上、きちんとした指導者がいないまま、「気軽な遊び」として教えて良いものではない……)

彼が静かにそんなことを考えている中、退屈そうにしていた子供の一人が、訓練場の隅にある一つの「球体」を見つけた。

「ん? なんだこれ?」

それに対して、(誰かが怪我した時の治療要員として)壁際で状況を確認していたエイシスが答える。

「あぁ、おそらくそれは、カルチョ用のボールでしょうね」

「カルチョ?」

「そのボールを使った遊びです。簡単に言えば、2つのチームに分かれて、そのボールを蹴りながら奪い合う競技ですね」

なぜ、そのような道具がこの訓練場に置いてあるのかは分からない。従騎士の誰かが私物として持ってきて遊んでいたのかもしれないし、今の遠征軍の到着よりも前の時点でこの場所を使っていた人々が持ち込んだ代物なのかもしれない。あるいは、どこかの魔境からの戦利品の可能性もあるだろう。

ここで、エイシスはふと何かを思いついたようで、キリアンに問いかける。

「そういえば、あなたは『足技』が得意でしたよね? カルチョの経験はありますか?」

「カルチョ、という競技は聞いたことがないですが……、それくらいの大きさの球を蹴る競技ということであれば、ハマーンの伝統競技であるエピスキロスに近いかもしれませんね。それなら、多少は心得もあります」

「なるほど……。では、ちょっといいですか?」

エイシスはそう言いながら、その子供からボールを受け取り、そしてキリアンに向けて軽く蹴り上げつつ、語りかける。

「これを、足でリフティングしてみて下さい」

そう言われたキリアンは、自分の足元に飛んできたそのボールを右足で真上に蹴り上げ、そして再び落下してくるボールを、今度は左膝で、その次は右足の踵で、連続して器用に蹴り上げていく。そんな動作を何度か繰り返しているうちに、徐々に彼の周りに人々が集まってきた。

「すごい! それ、どうやるの?」

「僕もやってみたい!」

「そのボール、俺にも貸してくれよ!」

思った以上に反応が上々なのを確認したキリアンは、あえて挑発するような口調で答える。

「欲しければ、奪ってみるがいい。別に手を使ってもいいぞ」

実際のところ、カルチョにおいても、エピスキロスにおいても、(地方や時代ごとに違いはあるが)手を使うことは禁じられていない。キリアンはそう告げながら、ボールをあえて角度を付ける形で高く蹴り上げつつ、その落下地点をいち早く予想した上でその場へと駆け出し、誰よりも早くそのボールをキープする。そんな彼に対して、子供達は躍起になってそのボールを奪おうと飛び掛かって来る。

そんな彼等の様子を見ながら、エイシスは満足そうな笑みを浮かべつつ、地元からカルチョ用のボールを輸入する計画を立て始めるのであった。

******

一方、そんなアウトドア系の娯楽とはまた別に、インドア系の娯楽を求める住民達のために、新たな遊技施設が建設されつつあった。と言っても、今回は診療所や孤児院ほどの規模が必要となる訳ではないため、使われなくなっていた民家を改築する形での建造であった。

その改修工事の指揮を任されていたのは、幽幻の血盟の

ローゼル・バルテン

である。彼女は自ら大工道具を手にして、老朽化していた建物の修繕を進めていたのである。

「とりあえず、これでもう雨漏りの心配はもう大丈夫そうね。壁紙も張り替えたし、後は必要な資材の搬入を待つだけだけど……」

彼女がそう呟いたところで、同僚の

ルーカス・クライスト

が現れる。その傍らには、チェスのボードと駒が入った箱が抱えられていた。彼はもともと大局的に戦場を俯瞰することに長けていることもあって、カルタキアに来る前に異国でチェスのルールは覚えていたらしい。

「お疲れさん。どうやら、もう施設は概ね完成したみたいだな」

「えぇ。とりあえず、そのチェスのセットはあそこの棚に入れておいてもらえる?」

ローゼルがそう言いながら部屋の隅にある棚を指差すと、そこには既にいくつかのゲーム盤や駒などが置かれていた。ルーカスが近付いてみると、その中にはチェスのセットも含まれているように見える。

「あー、もうチェスは用意してあったのか」

「そうね。でも、別にいくつあってもいいんじゃない? どうせ一つのボードで遊べるのは二人までなんだし」

「まぁ、それもそうだな。で、これも誰かの私物なのか?」

「私物かどうかは知らないけど、確かそれはヴェント・アウレオの……」

彼女がそこまで言いかけたところで、当の提供主がこの場に現れる。ヴェント・アウレオの

ヴァルタ・デルトラプス

である。

「ローゼルさん、さっき持ってきたチェスの隣に、こちらも置いておいて下さい」

ヴァルタのその手には大きな袋が握られており、入ったいくつかのゲームのボードと思しき何かが入っている。そんな彼に対して、ルーカスが棚のチェス版を指差しながら声を掛ける。

「このチェスのセット、お前が持ってきたのか?」

「あ、はい。そうです。えっと、僕は、ヴェント・アウレオのヴァルタです」

「俺は幽幻の血盟のルーカスだ。ヴェント・アウレオってことは、エイシスさんの従属君主か。あの人は、チェスとか強そうだな」

「えぇ、ちゃんと勝負したことはないけど、多分、強いと思います。あとは、ラルフさんやジルベルトさんも時々やってますね」

「お前は、どうなんだ? 強いのか?」

「いえ、僕はあくまで、駒の動かし方が分かる程度なので……」

実際のところ、ヴァルタは幼少期からは姉と共に外で遊び回っていた身であり、室内で遊ぶ「頭を使った遊戯」に関しては、エイシスが持っていた本などで読んだ程度で、あまり実戦経験は豊富ではない。

ここで、横からローゼルが口を挟む。

「でも実際、駒の動かし方を覚えるだけでも、慣れるまでは結構大変よね」

「はい。ですから、もう少し簡単なもあった方がいいかと思って、色々と持ってきました」

ヴァルタはそう言いながら袋を空けると、そこにはオセロやバックギャモンなどのセットが入っている。おそらくは、ヴェント・アウレオの船内で暇潰し用に使われていた代物だろう。

ヴァルタがそう答えたところで、更に部屋の外から別の従騎士が現れる。金剛不壊の

ルイス・ウィルドール

である。

「うーん、やっぱり、チェスは難しい、かぁ……」

彼もまた、チェスを勧めようと考えて、チェス盤と駒を持ってきていたらしい。

「まぁ、難しいゲームが好きな人もいるだろうから、それはそれで良いと思うわ。ただ、色々なバリエーションがあった方がいいわよね。このバックギャモンみたいな運主体のゲームも、それはそれで需要があるだろうし」

ローゼルがそう答えたところで、ルイスもまた別のゲームを思いつく。

「では、これならどうでしょう? ハルーシアにいた頃に聞いたことがあるゲームなんですけど」

そう言って彼は、とあるゲームの概要をその場にいる面々に解説する。

「なるほど、面白そうね」

「いいんじゃないか? ちょっとやってみたいな」

「そのゲームって、今ここにあります?」

三人のその反応に手応えを感じつつも、ルイスは申し訳なさそうに答える。

「残念ながら、僕も話に聞いただけなので、現物は持っていないんです。ただ、駒は二種類だけですし、作ろうと思えば簡単に自作出来るかと」

厳密にオリジナルと同じものを作るならば専門的な技術が必要だが、純粋にゲームとして機能させることだけを重視するなら、そこまで難しくはない。ただ、「表から見ると全く同じように見えて、裏側から見ると区別出来るデザイン」にするという意味では、それなりにきっちり作らなければゲームとして成立しない。

「分かったわ。じゃあ、この街の職人の人達に依頼してみましょう。ちょうど、施設の装飾用に色々と発注しようとしていたところだし。とりあえず、デザインを教えて」

ローゼルはルイスにそう告げつつ、内心ではふと一人の同僚のことが気になっていた。

(そういえば、ハルも何かゲームを紹介するとか言ってたけど、何を持ってくるつもりなのかしら……?)

******

それから数日後。新たに建設された遊技場には老若男女様々な住人達が集まっていた。ひとまずは「本格的な戦略ゲーム」を希望する者達相手には、ルーカスがチェスのルールを解説することにした。

「とりあえず、これがキング。こいつを取られたら負け、な。で、これがクイーン。駒としては一番強いから、こいつを取られるのもキツいぞ。慎重に使えよ」

「なんで、クイーンの方がキングより強いんだ?」

「さぁな。なぜかはよく分からないが、別に不思議なことでもないだろ? このカルタキアにも、ソフィア様以上の君主はいないんだから」

住民達とそんなやりとりを交わしながら駒の動かし方を一つ一つ説明した上で、細かいルールについて解説し始める。

「ポーンは普通はまっすぐ一歩ずつしか進めないが、最初の一歩だけは二歩進める。で、敵の駒を取る時だけは、真正面じゃなくて、斜め前の駒を取る。あと、相手の一番奥の列に辿り着いたら、クイーンやナイトに昇格出来るぞ」

「え? 何それ? めっちゃ強えじゃん!」

「あぁ。だからまぁ、ポーンは俺達従騎士みたいな存在だと思えばいい。最初は弱いが、討ち死にさせずに成長させれば女王にも騎士にも慣れるってことだ」

「他の駒を女王にすることは出来ないの?」

「出来ない。極東の方には、そういうルールのゲームもあるんだがな」

ルーカスはこのカルタキアに来る前に様々な地方を転々としていたため、将棋や軍儀やチャトランガなどの類似ゲームのことも、ある程度は知っているようである。

一方、ヴァルタはまだチェスを覚えるのには難しそうな子供達を相手に、オセロの解説を始めていく。

「こうやって、縦でも横でも斜めでもいいから、とにかく挟んだ駒をひっくり返す。これを繰り返して最後に表向きになっている面の多い方が勝ちです」

さすがにチェスに比べるとルールは圧倒的に簡単なので、子供達もあっさりと理解出来たようである。また、渡来民の子供の中には、既に同じようなゲームの経験がある者もいた。

「これ、わたしの故郷の『リバーシ』というゲームと似てる……」

「あぁ、それは多分、同じです。地方によって『リバーシ』とか『白黒逆転ゲーム』とか、色々と呼び名は違うみたいですけど」

「ふーん。じゃあ、なんで、あなたの故郷では『オセロ』っていう名前で読んでるの?」

「僕の故郷はシスティナなんですけど、隣国のイスメイアの北の方の港町に、そういう名前の軍人さんがいて、その人の名前が由来だという説を聞いたことがあります。正確に言うと、その人を題材にした古代ブレトランドの戯曲が語源らしいのですが」

ヴァルタの持っていたそんな軍略知識に住民達が感服している中、その傍らではルイスが(ローゼル経由で製作を依頼していた)特殊な駒を用いたボードゲームの紹介を始めていた。

「これは『ガイスター』と言って、チェスと似てるんですけど、もっとシンプルで、ちょっと運の要素もあるゲームです。ルールは簡単ですが、読み合いが重要で結構奥の深いゲームですよ」

彼はそう言って、二種類の駒を住民達の前に見せる。それは、どちらも白い円柱のような形状であるが、それぞれ裏面に赤い印と青い印が刻まれている。

「このゲームで使うこの駒は、どちらも『オバケ』です。青い印が付いている方が『良いオバケ』、赤い印が付いている方が『悪いオバケ』です。これをそれぞれ四つずつ八個持って、このボードのこの部分に、相手に印が見えないように気をつけながら、好きな配置に並べます」

ルイスはそう言いながら、手元にある6×6のボードの中の8マスを指し示し、適当に並べる。

「そして、このゲームではチェスと同じように駒を進めて、相手の駒がいるマスに自分の駒を進めると、相手の駒を取ることが出来ます。相手の持っている『良いオバケ』を全部取れば勝ちなのですが、それよりも先に相手の『悪いオバケ』を全部取ってしまうと、自分の負けになります」

ここまでの説明を聞いた上で、住民の一人が問いかける。

「それだと、ほぼ全て運というか、山勘の勝負になるのでは?」

「確かに、これだけだと、相手の駒を予想する基準が何もないです。しかし、このゲームにはもう一つの勝利条件があります。それが、この矢印のマスです」

ルイスが持って来たボードの四隅には、確かに「矢印」が描かれている。

「自分の『良いオバケ』を、相手側の陣地の矢印のマスまで持ってけば、そこから盤外に脱出させることが出来ます。これが出来たら、その時点で自分の勝ちになります」

「……なるほど。つまり、出来れば『良いオバケ』を相手のそのマスまで持っていきたいが、そうすると見せかけて『悪いオバケ』を取らせる、という戦略が取れる訳か」

「はい。その辺りの駆け引きを楽しむゲームですね」

ちなみに、このゲームの由来については諸説あり、投影体としてこの世界に現れた異界人(地球人?)が伝授したとも言われているが、定かではない。

「よし、じゃあ、まずは実際にやってみるか!」

「あ、俺もやりたい。対戦しようぜ!」

住民達の間で早速盛り上がり始めている中、やがてその会場にエイシスが姿を現す。彼は屋外遊戯の伝授だけでなく、この屋内遊戯場に関しても統括する立場にあった。

「どうやら盛況なようですね」

エイシスがそう呟くと、直属の従騎士であるヴァルタが答える。

「はい。かなり多くの人達が集まって、椅子の数も足りなかったので、少し遅れて来た人達にはまた明日来てもらうようにお願いしたいところです」

「なるほど。だとしたら、今後はここに来なくても遊べるように、家庭用のチェスやオセロの増産を職人の方々に依頼した方が良いかもしれませんね。ところで……」

エイシスはそう呟きつつ、改めて部屋内を軽く見渡す。

「ローゼルさんとハルさんも協力して下さっていると聞いたのですが、彼等は?」

その問いに対しては、彼等の同僚であるルーカスが答えた。

「あぁ、その二人なら、『駒やボードが無くても遊べるゲーム』をハルが思いついたとかで、今、街の広場でそれを皆に教えるとか言ってたような……」

「なるほど。では、そちらの様子も伺ってみることにしましょう」

エイシスはそう呟きつつ、ひとまず会場を後にした。

******

その頃、幽幻の血盟の

ハル

は、街の中央広場にて、屋内遊戯場が満員のために入れなかった住民達を相手に「思考ゲーム」という遊びを伝授しようとしていた。なお、彼の傍らではローゼルもまた興味本位で様子を見学している。

「これは、出題者ひとりと解答者ひとりで行うゲームです。出題者は『5文字の単語』(下記の注釈参照)をひとつ思い浮かべます。その単語が何であるか、解答者が突き止められればゲームクリアです」

|

+

|

注釈:本節における「文字」の表記についての補足 |

アトラタン世界(暗黒大陸も含む)の言語は日本語ではなく、文字もおそらくは音節文字ではない。そのため、本節の内容は「実際のカルタキアにおいてハルが提示したゲームを日本語で遊んだ場合に似たような内容になるように置き換えたもの」だと解釈してもらいたい。

|

「解答者には5回の解答権が与えられます。各解答に対し、出題者は、『思い浮かべている単語と解答の単語の両方で使われている文字がいくつあるか』と『その文字の位置まで一致しているものがいくつあるか』を宣言します」

ここで、ローゼルが確認のために手を挙げる。

「文字の位置、というのは『何番目の文字か』ということ?」

「そうです。たとえば『カルタキア』と『カタパルト』だった場合、『カ』と『ル』と『タ』が合ってますが、そのうち文字の位置まで合ってるのは『カ』だけなので、『三文字合ってて、位置まで一致してるのは一つだけ』ということになります」

「なるほどね。今、『カルタキア』と言ったけど、固有名詞でもいいの?」

「まぁ、その辺りは始める前に参加者同士で適宜決めればいいでしょう。ただ、相手の知らない人の名前だと当てようがないので、避けた方が無難かもしれません。あるいは、固有名詞を使う場合は、最初から固有名詞を思い浮かべると申し合わせた上で遊ぶ、というのも面白いかと」

ハルのここまでの説明を聞いた上で、住民達はなんとなくルールは理解出来たものの、まだ今ひとつしっくりきていないような表情を浮かべている者が多かった。

「まぁ、よく分からないかもしれないので、試しに今から、ぼくとローゼルさんでやってみましょう。ローゼルさん、何か五文字の単語を思い浮かべて下さい」

「分かったわ。とりあえず、今回は分かりやすくするために、固有名詞以外で考えるわね」

ローゼルはそう告げた上で、しばらく考える。

「決めたわ」

「では、今からぼくが推理しながら色々挙げていきますね……」

ハルはそう告げた上で、目の前に立つローゼルの瞳を見つめながら、パッと思いついた単語を口にしてみる。

「エメラルド」

「うーん……、一文字も合ってないわね」

この時点で「エ」「メ」「ラ」「ル」「ド」は候補から消えた訳だが、ここでハルはあえて、似た響きの単語を選ぶ。

「エスカルゴ」

「……一文字、合ってるわね。位置は違うけど」

既に「エ」と「ル」は候補から消えている以上、この「合っている一文字」は「ス」「カ」「ゴ」の三択まで絞ることが出来る。

ただ、ここで、二人の勝負を見ている観客達の大半は首を捻っていた。

「エスカルゴって、何だ?」

基本的にエスカルゴはアロンヌの料理であり、カルタキアではあまり一般的ではない。別に言葉の意味自体は知らなくても問題はないのだが、あくまで遊び方を教えるためのエキシビションで挙げる単語としては不適切だったかもしれないようにハルには思えた。

(この土地の人々に馴染みのある言葉……、いっそ魔物の名前とか……?)

それをローゼルが挙げるかどうかは不明だが、ひとまず、「ス」「カ」「ゴ」の中で、出現頻度が高そうな「ス」にヤマを張って、思いついた単語を口にしてみる。

「スケルトン」

「一文字、合ってるわ。でも、位置は違う」

既に「ル」が入らないことは確定であるため、該当する文字は「ス」「ケ」「ト」「ン」の四択。なお、もし「ス」だった場合は前述の三択のうち「カ」「ゴ」は消えるが、ここでの正解が「ケ」「ト」「ン」だった場合は、逆に「カ」か「ゴ」のどちらかが入る、ということになる。

ここで、ハルは更に「魔物」からの連想で、四番目の単語を挙げてみることにした。

「カオスコア(混沌核)」

「一文字合ってるし、今度は位置も合ってるわ」

こうなると「スが三文字目に入っている単語」か「カで始まり、ケ、ト、ンのどれかが入っている単語」の二択となる。ただ、先刻の例示の際に「カルタキア」と「カタパルト」を挙げている以上、ここで更に「カ」で始まる単語を挙げる可能性は低そうにも思える。そして残りの回答権があと一つとなったところで、ハルの脳裏に、ある一つの考えが思い浮かんだ。

(責任感の強いお嬢様のことだから、きっと今回の企画の成功のために、ここは「例のゲーム」の宣伝も兼ねて、「この単語」を選ばれたのでは……?)

そんな憶測を巡らせながら、前日にローゼルから聞いていた屋内遊戯場の話を思い出しつつ、ハルは一つの答えを導き出す。

「分かりました。答えは『ガイスター』ですね?」

当然、その場にいる住民達は「なんだそれ?」という表情を浮かべる。そしてローゼルは、少し呆れたような表情を浮かべながら答える。

「あのね、いくらなんでも、この場にいる人達が誰も知らないような単語にはしないわよ」

「え……? じゃあ、正解は?」

「『クロスボウ(弩)』よ。私(アーチャー)のことを見つめながら答えてたから、てっきり、類推出来ているのかと思ってたのに……」

なお、ローゼルはアーチャーではあるが、弩ではなく通常の弓使いである。ただ、少し前に弩使いのリンズと共闘したことがあったため、なんとなくその単語が思い浮かんでいたらしい。

一方、観客の間では「で、結局、ガイスターって何だ?」といった声がザワザワと広がっていたが、そこに一人の男性の声が聞こえてくる。

「ガイスターとは、現在、屋内遊戯場に設置されているゲームの一つです。ぜひ、明日以降にそちらの方にも遊びに来て下さい。場合によっては、家庭用セットも販売されるかもしれません」

そう言って現れたのは、エイシスである。彼は物陰から、先刻までの様子を一通り観戦していた。

「なかなか興味深いゲームでした。ところで、もし答えが『ガイスター』だった場合、『五番目の文字』はどういう扱いになるのですか?」

つまりは「伸ばし棒」扱いなのか、(直前の母音に合わせて)「ア」扱いなのか、ということである。

「まぁ、その辺りは、さっきの固有名詞の件と同じように、遊ぶ前に当事者同士でルールを決めれば良いかと。あとは、大人と子どもではどうしても語彙に差が出てしまうので、手番数や文字数についても、それぞれに遊びやすいように調整するのをお勧めします」

実際のところ、今回は一文字分の完全特定までは到達したが、単語の選び方次第では、五回言っても全て一文字も一致しない、ということもありえる以上、ゲームバランス的にはもう少し調整する必要はあるのかもしれない。

ただ、その辺りの発展性も含めて、住民達は興味を掻き立てられたようで、その場で次々と実際にやってみようと言い出す者達が現れる。

「食べ物縛りでやってみたらどうかな?」

「うーん、それで五文字だと、ちょっと選択肢が少なすぎるから、四文字くらいの方がいいんじゃないか?」

「回答者が複数いた方が面白いかもね」

「でも、多すぎると自分の手番が回ってくる前に終わっちゃいそうだしなぁ」

そんなアレンジ案まで次々と飛び出す程に、住民達の間でこの話題が盛り上がっていく。そして、数日後には街の各地で、学校や仕事の休み時間の余興としてこのゲームに興じる人々の姿が続出することになるのであった。

☆合計達成値:148(49[加算分]+99[今回分])/100

→生活レベル1上昇、次回は拠点防衛クエストが発生しないため、次々回(最終回)の「何か」に24点を加算

潮流戦線の

セーラ・ドルク

は、先日の孤児院での一件を思い出しながら、訓練場で一人、剣を振るっていた。

(「あの子達を守りたい」って思ったのは……、なんでだろ?)

物心ついた時から戦場にいた彼女にとって、「戦うこと」に理由はなかった。状況によっては友軍を守るために戦うこともあったが、そこに彼女自身の特別な感情はなかった。しかし、先日の誘拐騒動の際の孤児院の子供達との触れ合いを通じて、彼女の中に「新たな感情」が芽生え始めていたのである。

(今までと、何が違うんだろ? )

自分と同世代の子供達との交流は、彼女の中に新たな変化をもたらした。これまで彼女が戦場で敵の首を獲ることで得てきた「楽しさ」と明らかに異質な「楽しさ」を実感した彼女は、困惑していた。彼等と一緒にいることで得られた感情を、うまく言葉にすることは出来ない。ただ、少なくとも自分の中で「ずっと彼等と一緒にいたい」という願望が産まれていることだけは、はっきりと自覚出来た。

そして、この願望自体は彼女にとって、全くの未知の感情という訳ではない。

(あー、そうか。あの子達はセーラにとって、ジーベンと同じなんだ……)

彼女はこれまでも、ジーベンに対してはずっとそう思ってきた。その感情の名は分からない。だが、その「関係性」を一般的にどう呼ぶのか、セーラは聞いたことがある。それは、セーラが幼少期に(物心つく前に)失ったものであった。

「きっと、セーラにとっては『家族』なんだ。ジーベンも、あの子達も、みんな合わせて「家族」なんだ。だから、一緒にいたい! 守らなきゃ! って思うんだ」

セーラがそう口にした瞬間、彼女は自分の中に眠る聖印が疼き始めるのを感じる。その違和感を確認するために聖印を自身の目の前に具現化すると、そこにはこれまでとは異なる形状の光の紋様が浮かび上がっていた。

「これ、少し、ジーベンの聖印に似てる、かも……? それも、『家族』だから……?」

それは紛れもなく「セイバー」の聖印であった。ただ本能の赴くままに戦場で戦っていた彼女の中で、《「家族」を守る》という明確な「戦う目的」が初めて見出されたことで、彼女はようやく「自分の君主道」の出発点に立つことになったのである。

目の前に輝く新たな聖印を目の当たりにして、セーラはほんのりと笑顔を浮かべる。それは、「新たな力」を手に入れた喜びであると同時に「自分にとっての家族」という存在を自覚出来たことがもたらした笑顔であった。

******

そんなセーラとは対象的に、これまで「家族」としての双子の弟の存在を前提として生きてきたヴェント・アウレオの

ラオリス・デルトラプス

は、その弟であるヴァルタとの関係性に思い悩みながら、夜の森の中をさまよい歩いていた。

彼女は、自身の聖印を覚醒させることの意義を見失っていた。当初は、自分達を救ってくれたエイシスへの恩返しのつもりでこのカルタキアへの遠征に同行していたが、この地で弟や仲間達が次々と覚醒していく中、自分は何のために聖印を得るべきなのか、そもそも自分にとって聖印が必要なのかどうか、ということすら分からなくなっていたのである。

ヴァルタは「姉と一緒に強くなる」という誓いを立てることで、ラオリスやエイシス達を支えるための力を得るために、メサイアへの道を選んだ。そしてつい先刻も宿舎において、彼はラオリスに対して「昔も今も、姉さんのことを第一に考えてる」と明言していた。だが、そんな弟の言葉が、今のラオリスには重かったのである。

(ここに来る前のヴァルは、私のことしか見てなかった。でも、今はもう違う。私以外の人達も支えたいと思えるくらいに成長したし、もう私にこだわる必要はない。私がいなくてもヴァルは大丈夫。むしろ、今の私ではもうヴァルには釣り合わないのかもしれない……)

自分の存在にこだわらず、弟にはもっと広い世界を見てほしいと考えていたラオリスにとっては、それは一つの本懐でもある。だが、それでもヴァルタの中ではラオリスは今でも特別な存在であり、彼女と共に生きようという姿勢自体を変えようとはしていない。

「姉さんは、僕のたった1人の血の繋がった家族じゃないか。それ以外に、理由って必要なの?」

ヴァルタは彼女に対して、率直にそう言った。

(そうだったね)

ラオリスはその言葉を受け止めた上で、ヴァルタに「ちょっとだけ出かける」と告げて、宿舎を出た。その手には、本来の彼女の剣ではなく、ヴァルタの剣が握られている。出立前にあえて弟と剣を交換したその行為に、何の意味があったのかは分からない。もしかしたら、彼の何かを感じ取ろうとしたのかもしれない。

(それがヴァルの選んだ道なのだとしたら、じゃあ、私が選ぶべき道は……)

暗い森の中、ラオリスはまとまらない思考を抱えながら、あてもなく彷徨い歩いていると、やがて少し開けた場所に辿り着いた。それまで多くの木々によって遮られていた視界が急に広くなった瞬間、袋小路に陥りかけていたラオリスの思考にも新たな光が差し込み、彼女はふと足を止める。

「私はただ、何も知ろうともせずにワガママを言っていただけだったのかな……」

ヴァルタのためを思うからこそ、彼の自立を促そうとしていたラオリスであったが、そのことにこだわりすぎていたことが、自分の考えを狭めていたということに彼女は気付いた。今のヴァルタはもう昔のヴァルタではない。そして、「今のヴァルタ」として改めて姉と共に生きる道を選んだ以上は、ラオリスとしても、「今のラオリス」として、改めて自分の道を見据える必要がある。

弟が変わったのと同じように、ラオリスもまた変わらなければならないのだろう。弟のように、もっと柔軟に、でも大事なことはそのままにして、前に進まないといけない。そのことに気付いた時点で、彼女は改めて弟の剣の鞘を強く握りしめ、その刀身を引き抜き、月光の下で軽く振るいながら、新たな誓いを心に刻み込む。

「……ヴァルと共に」

彼女がそう呟いた瞬間、彼女の聖印は彼女の目の前に姿を現し、そして「セイバーの紋章」としての形状へと変化していく。《弟の期待に応える》という誓いと共に、新たな聖印を宿した少女が見上げた夜空は、カルタキアの町から見ていたそれよりも、広く輝いて見えた。

******

星屑十字軍の

リーゼロッテ

は、自身の聖印を「メサイアの聖印」へと覚醒させるために、あえて任務には就かずに休暇を取っていた。

軍医としてこのカルタキアに従軍している彼女は、これまであまり魔境での戦いには参加していない。その上で、自身の役割を考えると、君主として目指すべき道は「メサイア」であろうという前提の上で、この休暇中に様々な人々から話を聞いて回ることにした。エイシスからは「メサイアとしての生き方」について、そして他の従騎士達からは「聖印を覚醒させるために必要なこと」について訪ねてみたところ、今の自分に足りないものが、うっすらと見えてくる。

「君主としての誓い、か……」

聖印は「君主としての魂」を反映させた心の紋章であり、君主として果たすべき誓いを明確化することによってその輪郭も明らかになる。今のリーゼロッテには、まだそこまでの「志」が定まっていなかった。

自身の君主道を確立するために、まずは何をすべきなのか。そんなことを考えながら、ひとまずこの日の彼女は眠りについた。そして、その答えは彼女の「過去」の中にあることを、この日の夢を通じて実感することになる。

***

消して煌びやかではないが、防衛のための設備はしっかりと備えた城。その中庭の大きな木の下に、今よりも少し幼いリーゼロッテと、彼女よりも少し年上の「(海軍服によく似た)異界の女学生用の制服」を着た眼鏡の少女が座って話している。

「リーゼはさ、大きくなったら何がしたい?」「大きくなったら? 私はお医者さんになるよ。そのために勉強してるんだもん」

明らかに今とは異なる口調のリーゼロッテがそう答えると、眼鏡の少女は更に問いかける。

「んー。じゃあ、なんでお医者さんになりたいの?」

「なんで……? なんでって、なんで?」

「漠然となにかを目指しても、モチベーションが保ちにくいというか……、うーんと……、なんでなりたいんだっけ、っていうのをきちんと決めておかないと、そのうち苦しくなったり辛くなったりするんだ」

「苦しくなったり、辛くなったり……」

その言葉の意味が今ひとつよく分からない様子のリーゼロッテに対して、眼鏡の少女は具体例を挙げる。

「例えば、お医者さんになるのはとっても大変でしょ。たくさん覚えることがあるし、手当てもできるだけ失敗しないようにたくさん練習しなきゃいけない。でも、うまく覚えられなかったり、うまくできなかったりすることがあるよね。そんなとき、『どうしてお医者さんになりたかったんだっけ』って思っちゃうと、諦めてもいいかなって思えてきちゃう。辛くて苦しいのが、なりたい気持ちよりも勝っちゃうんだ。そんなときに、『これこれこうだからなりたいんだ』ってちゃんと決めておけば、苦しくても頑張れるかもしれない」

眼鏡の少女のその説明を聞いたリーゼロッテは、しばらくゆっくりと考え込む。

「……わかった、かな」

呟くようにそう答えつつ、彼女は少しだけ語調を強めながら再度答える。

「たぶん、わかった」

「そっか。じゃあ、改めて?」

「うん。うーん……。えっと。私みたいな目にあう人を減らしたい……から?」

自分の考えをまとめながら答えようとするリーゼロッテに対し、眼鏡の少女はそのまま黙って聞き続けている。

「えっと。私がここに来たのって、村のみんなが混沌災害で死んじゃったから……、でしょ? 結局それは混沌災害だったから、私にはどうしようもなかったけど、最初は病気が流行ったんだと思ったの。それで、薬草を取りに行ってたから、私だけ……。でも、本当に病気が流行ることもあるから。そしたらお医者さんがいれば、直せるから」

リーゼロッテがそこまで言い終えたところで、眼鏡の少女は笑顔で答える。

「……そっか。とっても立派で、素敵な理由だと思う」「そうかな? えへへ」「うん。その気持ちを大事にしてね」「うん!」

***

「……懐かしい夢を見たものだ」

目を覚ましたリーゼロッテはそう呟きつつ、普段通りに見た夢を「夢日記」として記録する。その上で、改めて文字化された「かつての自分の言葉」を目の当たりにしながら、どこか感慨深そうな表情を浮かべた。

「《自分のような目に遭う人を減らしたい》、か……」

彼女がその言葉を口にした瞬間、自身の右手に宿る聖印から「未知の力」を感じ取る。すぐさま聖印を現出させると、そこには確かに今までとは異なる光の紋様が輝いていた。

「これでようやく、私も『メサイア』として覚醒した、ということか……」

彼女は安堵の表情を浮かべつつも、どこか不安そうな雰囲気を漂わせながら、ひとまず日記を書き終えるのであった。

******

(アレシアはキャヴァリアーの道を選んだ。では、私が進むべき君主道は……)

(アタシの武器は大剣だ。アーチャーはありえない。盾や馬の扱いに慣れている訳でもない以上、パラディンやキャヴァリアー向きでもないだろう。ルーラーやメサイアという柄でもない。いずれ他の君主とも争う可能性も考えると、パニッシャーも望ましいとは言えない。そうなると、残る選択肢は……)

自室にて彼女が迷っている傍らで、家政婦的存在であるリンズは彼女の部屋の清掃に従事している。そんな彼女に対して、カリーノは問いかけた。

「お前は、どうやって自分の君主道を定めた?」

唐突なその問いに対し、リンズはやや戸惑いながら答える。

「そうですね……、私は、戦いに向いている身ではないので、戦闘以外の方向から人々を助けられるようになりたいと思ったら、自然と今の聖印に行き着きました」

リンズが言うところの「助けたい人々」の中には当然カリーノも含まれるが、その意図をカリーノが理解しているかは不明である。

「自然と、か……」

「聖印の形は、君主の心を反映するものです。形を明確化することにこだわりすぎると、上手くいかないのかもしれません。心のありようを、そのまま聖印に注ぎ込むというか……」

そこまで説明しながらも、自分の意図が上手く伝わらない気がしたリンズは、椅子に座った状態のカリーノの前に跪き、彼女の右手を自分の両手で握り締める。

「……私の心と聖印の共鳴、感じてもらえますか?」

リンズは、自分の聖印の波動をカリーノに伝えるために、自身の聖印の力を彼女に注ぎ込もうと試みる。今のこの二人の聖印はいずれもジーベンの従属聖印であり、直接的に繋がりがある訳ではないのだが、それでも、精神面においては実質的な主従関係ということもあってか、カリーノはリンズの両手を流れ込む力から、うっすらとその構造が見えてきた気がした。

もしかしたら、それは一種の暗示のようなものだったのかもしれないが、なんとなくコツを掴めたような気になったカリーノは、すっと立ち上がり、そして自らの大剣を手に取ると、戦場にいる状態を想像しながら、ゆっくりと聖印を具現化させる。

「私の心をありようを、そのまま注ぎ込めば良いのだな……。私が君主として目指すべき生き様、それは……」

彼女は自分の心の声を、そのまま大剣を握り締めながら聖印に共鳴させる。

「……《どんな事象にも揺らがぬ意志を持つ》ということだ」

彼女のその声が聖印に伝わった結果、彼女の聖印は新たな紋様を描き出す。それは「マローダー」としての特質を示した聖印であった。

「なるほど……、これだけのことだったのだな」

思った以上に呆気ない形で聖印の覚醒を果たしたカリーノは、どこか拍子抜けしたような表情を浮かべる。だが、その直後、自分の真横で我がことのように喜ぶリンズの姿を目の当たりにして、自然と笑顔がこぼれるのであった。

******

そんなカリーノと同じく、潮流戦線における「外様」の立場にある

アイザック・ハーウッド

もまた、宿舎にて一人、自分自身の進むべき道を考えていた。

君主としてのアイザックの天分が「アーチャー」にあることは誰の目にも明白である。だが、彼はここに至るまで、自らの聖印の形を明確化していなかった。それが彼自身の意図によるものなのか、彼の聖印が彼の意志に答えないだけなのか、周囲の者達も判断しかねていた。アイザックの思惑は、アイザック自身にしか分からない。彼の上官も、婚約者も、何をどこまで知らされているのかは不明である。

そんな周囲の困惑をよそに、彼は宿舎で一人、おもむろに弓を手に取り、何かを射抜く姿勢に入る。彼の弓矢の目指す先に何があるのか、彼の目には何が見えているのか、誰にも読み取られないその思惑の先に、彼はようやく、自らの聖印新たな形を見出すことになる。それと同時に、彼の心に新たなる決意が浮かび上がった。

《自らの選択を後悔しない》

それが、君主としての彼にとっての「第二の誓い」であった。彼にとっての「選択」とは何を意味するのか、その答えが明らかになる時があるのか、その答えもまた、今の時点で分かる者はこのカルタキアには誰もいない。もしかしたら、人智はおろか天さえも知らないのかもしれない。

いずれにせよ、彼のその想いは、彼の聖印に(大方の予想通り)明確な「アーチャー」としての意匠を刻ませることになった。これから先、彼の進む君主道は、どのような曲線を描くことになるのであろうか。

******

「まだ、死ねない……」

幽幻の血盟の

レオナルド

は、カルタキア市中の巡回中に、ソフィアよりも先に投影体“ディアボロス”(

CH

参照)の姿を偶然発見していた。しかし、彼に近寄ろうとした直後、彼の身体から生じた謎の力によって腹部を刺され、その場に倒れ込んでしまった。しかも、その刺された箇所は、前回および前々回に違う者達によって刺された部位とほぼ同じであった。

レオナルドはその腹部を押さえつつ、朦朧とした状態で必死で立ち上がながら、無意識のうちにこの言葉を呟いたのであるが、その次の瞬間、彼は自らが発したその言葉に驚愕する。

(自分の中から、そんな思考が出てくるとは……)

レオナルドは、カルタキアに来る以前に仕えていた主君に対して、「与えられた命令を果たす」という誓いを立てていた。その遂行のためにも、このカルタキアの地で命を落とすのは(「秘密」を墓場までもっていけるという意味で)問題ないと考えていた。そう考えていた筈だったのである。

しかし、ここで彼は先日ソフィアとの間で交わした「取引」の内容を思い出す。彼は、自身の腹部に最初に傷を負わせた「少女」の正体についてソフィアからの言及を拒むことと引き換えに、「何があろうと、生きて帰ること」を彼女から命じられていた。そして、それが義務感からなのか、別の何かが原因なのかは分からないが、今の彼は無意識のうちに、自分自身が「生きる意味」を見出しているのかもしれない、という可能性に行き着いていた。

そんな自身の変化に困惑しながらも、レオナルドは、自分の心に従う覚悟を決める。彼は自身の剣を握り締めながら、「今のレオナルド」としての想いをその剣に注ぎ込んだ。

《生き抜いて、自分の生きる意味を模索する》

彼が心の中でそう誓った瞬間、彼の聖印は「今のレオナルド」の心を現す形で「セイバー」の意匠を刻み込んだ姿へと変わっていく。その道は、かつて彼が仕えていた主君が歩んでいた道でもあった。

レオナルドは、生まれ変わった自身のその新たな聖印を確認した上で、かつての主君が用いていた武技が、今の自分なら使えるかもしれないと思い立つ。

「とりあえず、この傷口を塞がなければ……」

彼はそう呟きながら、かつての主君のことを思い出しながら、《光炎の印》を自身の剣に宿そうと試みる。これは、自身の剣に炎を宿らせるという、セイバーの聖印の持ち主だけが可能な妙技であるのだが、当然、力に目覚めたばかりのレオナルドにそこまでの技術が見についている筈もない。

それでもどうにか炎を宿らせようと聖印に願いを込めた結果、かろうじて剣先に僅かな炎を宿らせることに成功する。そして、今のレオナルドにとっては、この「僅かな炎」で十分であった。彼はその炎を自らの傷口に当てることで(焼灼止血法の要領で)強引に出血を止め、そのまま気を失った。

彼が他の従騎士達によって発見され、三度目の入院を強いられることになるのは、それから数刻後のことである。

星屑十字軍の

リューヌ・エスパス

は、カルタキアの郊外に広がる、人気の少ない森の中にいた。彼女はメサイアとしての自らの聖印の力を高めるために、一人で集中して瞑想出来る場所を探し、この地に行き着いたのである。

その森の一角に広がる草原のような区画にて、彼女は腰を落として目を瞑る。そしてゆっくりと息を吐き、自身の聖印に意識を集中させていく。

(私はメサイアとして、皆さんの力添えをする君主になると決めました……)

かつて彼女は、混沌によって全てを失った。そこから星屑十字軍の一員となり、混沌と戦う道を選んだが、それでも混沌に対する恐怖を拭い去れずにいた。しかし、このカルタキアでの日々を通じて、多くの従騎士達と共に様々な混沌との戦いを経験する中で、着実に彼女は変わりつつある。

(……もう混沌を恐れない。恐れずに前線に立つ皆さんを

サポートする。それが私の使命です)

彼女は自分にそう言い聞かせつつ、君主として戦う覚悟を込めて、新たな誓いを口にする。

「私は、《仲間と共に世界の平和のために戦います》」

リューヌの内側からその言葉が放たれたと同時に、彼女の聖印が形を変えていく。彼女はこの瞬間、自らの聖印に新たな力が宿ったことを確信した上で、ひとまず街の診療所へと向かうことにした。

****

そしてリューヌが診療所に辿り着くと、そこには路地裏で倒れていたところを担ぎ込まれたレオナルドの姿があった。彼は意識を失ったまま倒れており、その腹部には、焼き鏝か何かで強引に傷跡を塞いだような痕跡がある。

「これは……、出血はかろうじて塞がれていますが、おそらく身体の内側の傷までは治せていませんね……」

リューヌはそう呟きながら、レオナルドの腹部に向けて聖印を掲げる。すると、焼け爛れていた患部が一瞬にして癒やされていく。そして(この時点で確認出来た者は誰もいないが)腹部の内側の損傷もまた、完治とまではいかないまでも、急速に回復へと向かっていく。

これがメサイアの聖印の持ち主だけが用いることが可能な秘技、《救難の印》の力である。聖印を用いて傷を癒やす力(《治癒の印》など)は他の系統の聖印の持ち主でも発動可能だが、瀕死の重傷を負った身体に対しても有効なのは、この《救難の印》だけである。

診療所の人々は、リューヌのその聖印の力を目の当たりにして、思わず感嘆の声を漏らす。

「話には聞いていたが、これがメサイアの聖印の力か……」

「まさしく救世主、いや、聖女と呼ぶべき神々しき輝きだ……」

こうして、このカルタキアの地に(エイシス以外で初めて)《救難の印》を発動出来る君主が誕生したのであった。

******

一方、同じく星屑十字軍の

コルム・ドハーティ

は、宿舎の自分の部屋に1人でこもっていた。前回参加していた誘拐騒動は解決し、その本拠地の調査任務に関しても、レオノールからは「人手は足りている」と言われたため、彼もまた、任務に区切りがついたこの機会に、自身の聖印を覚醒させようと試みていたのである。

彼は心の中で葛藤していた。ここに来たのは、更に言えば星屑十字軍に入ったのは、「ある目的」を達成するためだった、しかし最近それは本当に正しいのかと思い始めている。

「僕は最初、あいつらは悪そのもので、あいつらを滅ぼすことが、僕の、そして世界のためになると思っていた。だけど、あいつらだって全員がそうじゃない、彼らといってもいろんな人がいて、必ずしも悪じゃないんだ……」

しかし、目的の達成を諦めるかと言われたらそうとは言えない自分がいた、なぜだろうと考えると、彼は幼いころの故郷で起こったことを思い出す。

暖かくも時には厳しく叱ってくれた両親、一緒に遊んでときにはいたずらをして怒られた友達、コルムの成長を暖かく見守ってくれた近所の人たち、すべてはずっと続くと思っていた。そう、あのときまでは……。

10年前のある日。突然、村に兵士達が来て、村にあった食料や家畜が奪われた。村に住んでいた大人は、ある者は殺され、またある者は捕らえた。

この時、コルムは家で食事の最中であった。兵士たちが家に来ると、父が自分を犠牲にして母とコルムを逃がしてくれた。コルム達はそのおかげで近くの森に落ち延びることができたが、そこにも沢山の兵士がいて簡単に逃げられそうになかった。そこで、母が身代わりとなって少しでも多くの兵士の気をそらす間に、コルムを逃がしてくれた。そうして最後は1人になりながらも必死に逃げたが、最後は結局、捕まえられた。

その後、コルムは他の捕まった人たち(大体は女性か子供)と一緒に大陸に送られた。そこで彼等は奴隷として売られることになった。

コルムはその時のことを思い出しているうちに、だんだん顔が紅潮してきて、そして近くにあったベッドを蹴り上げる。

「くっそ。なんで僕たちがあんな扱いを受けなければならなかったんだ」

彼の顔は憎しみで歪んでいた。

「あぁ、気分が悪い。あいつらがのうのうと生きていると思うと」

コルムは奴隷として売られた後、見かねた商家の夫婦が保護してくれたが、その他の人々は奴隷として売られたまま、今なお重労働をさせられているだろう。そう考えるとなおさら憎しみが増した。

そしてふと、先ほどまでの葛藤を思い出す。

「僕はなぜあんなことを考えたんだ。そのような甘い考えでは目的は達成できない。僕は目的をなんとしても達成しなければならない、『あいつら』に俺たちが受けた苦しみを、そして、あの時の対価を支払わせるために……」

それが、コルムの偽らざる信念であり、本当の目的であった。そんなコルムの《あいつらに対価を支払わせる》という思いに、彼の聖印が応えるように、姿を変えていく。

「そうか。ふふ、案外簡単なことだったんだな」

彼の顔はにこやかで、どこか吹っ切れていた。そして彼は、新たに自分に宿ったであろう《王騎の印》の力を試すために外に出た。もう、彼は止まらない。

******

ヴァーミリオン騎士団の

アルス・ギルフォード

は、パラディンとしての「次の段階」へと到達するため、訓練場を訪れていた。

いつも通りに大盾を手にした彼女は、鍛錬に入る前に、父から教わった「ギルフォード流わらしべ盾術の極意」について思い出す。それは、まず何よりも「敬意」を尊ぶという精神であった。

(ここまで成長できたのは、色んな人たちのおかげですよね)

彼女はそう呟きながら、自身の聖印を掲げ、これまでのカルタキアでの戦いや、関わってきた人々のことを思い出す。

最初の防衛任務では、出会ったばかりの様々な部隊の従騎士達と作戦を練った上で、「デュークホームラン」で機械兵団を迎撃した。怪人や隠人との戦いでは、「かっこいいポーズ」を駆使して、異界の力をその身に宿して戦った。書庫に侵入した死神に対しては「アンパンチ」で、現地の子供を襲おうとしていた悪魔に対しては「ブラックタイガー」で応戦することで、仲間を守ることに成功した。

これらの戦いを通じて蓄積した様々な経験を通じて、アルスはパラディンとしての君主道を着実に一歩ずつ歩み続けている。そして、それは多くの人々の支えがあったからこその成長であるということをアルスは改めて実感し、彼等に対して感謝と敬意を向ける。

(私は、その人たちに向けて誇れるような自分になりたい。そんな人たちを守れるように、今よりも強くなりたい)

彼女は改めてその意志を固めた上で、父から教わった「敬意」の大切さを改めて実感しつつ、自らの盾に向き直って、剣のように構える。

《敬意を忘れない》

彼女は改めてその誓いを胸に抱きながら、その大盾を一閃する。それは、未だ彼女が修得しきれていない、まだ実際に用いたことのない、ギルフォード流わらしべ盾術の奥義であった。

「我が盾は全てを切り裂く剣なり!」

その技の名を、あえて彼女は口にしない。そして、彼女の中ではその技のキレに今ひとつ納得出来なかったのか、彼女は少し小首を撚る。

「……やはり、本来のやり方……、反撃でないとうまくできませんね」

何がこの技の「正しい形」なのか、それが分かるのはこのカルタキアにはアルスしかいない。ただ、彼女は技の完成度には納得出来ない一方で、どこか納得したような表情も浮かべていた。

「でも、大切なことはわかりました。だから……、次こそは、きっと。そのために、人を守れる力を」

彼女がそう呟いた瞬間、彼女の聖印はこれまでとは異なる輝きを放ち始める。そして、自分の中に新たな力が宿ったことを実感したアルスは《防壁の印》を習得することになるのだが、彼女が実際にその技を発動させることになるのは、もう少し先の話である。

******

そんなアルスと入れ替わりに訓練場にやってきたのは、第六投石船団の

ユージアル・ポルスレーヌ

であった。彼女は訓練場の外縁の走路で、一心不乱に走り込みをしている。

「まだなの……、心を、聖印を鍛えるには、まだ足りないの……!」

ユージアルは自分にそう言い聞かせながら走り続けていたが、やがて体力の限界に達し、その場に倒れ込む。

(やっぱり駄目なの……?)

彼女は絶望に打ちひしがれながら、故郷にいた頃のことを思い出していた。彼女の故郷は、ランフォードと国境を接するアロンヌ北東の端である。彼女が軍略に長けているのは、この地で各勢力の争いを見ながら、情勢を(「乱世の奸雄」と称されるような人物である)父から直に教わったからであった。

アロンヌは連合の大国である。故にポルスレーヌ家の領地には、ランフォードからアロンヌへ亡命してきた人々が多く流れ着いた。彼等に対し、ユージアルの父は、利用できる者は厚遇し、そうでない者は如何に大恩があろうと容赦なく見捨て、場合によっては部下に(無論密かに)始末させていた。

彼女はその状況に、幼いながら勘付いていた。しかし「それがこの動乱の世界では当然のもの」「(聖印の無い)無力な自分には、世界の理は決して変えられない」と諦め、見て見ぬふりをしていた。

だが、聖印を手にし、カルタキアで様々な出自の人々に出会って、彼女は世界に「多様性」と「可能性」を見出した。世界には、強い人も弱い人も、幸福な人も不幸な人もいる。彼等がどのような生き方をしてきたかは分からないし、それを変えることはできない。それでも、今、そしてこれから生きていくことを「間違いだった」と思ってほしくない。誰もそんなふうに思わなくて良い世界を作りたい。それを叶えるために彼女の聖印は「支配者」の形を象ったのだろう。

「もう、弱さを言い訳にして諦めたくないの。誰も犠牲になんてさせない強さが欲しいの!」

未来を夢見ること、心に願うことは、全ての人に与えられた自由。きっとそれを諦めずに願い続け、少しずつ形にしていくことが、あの人達への「借り」の返し方なのだ。

力を手に入れた以上、《誰も見捨てない》という誓いを叶えるためにその力を使いたい。彼女が強くそう願った瞬間、彼女の聖印が一際強く輝き始める。

この輝きを目の当たりにしたユージアルは、自分の中に新たな力が宿ったのかもしれないと感じ、その真偽を確かめるために、ひとまず足元の石ころを近くの木へと投げてみる。特にしっかりと狙いを付けた訳でもないその石の軌道は、明らかにその木から逸れて脇へと飛んでいくように見えた。しかし、ユージアルがその軌道を予想した直後、彼女が「運命の変転」を強く願った結果、その聖印の光に導かれるよう、不自然に軌道を変えて木の幹に命中する。

これは、一般的には《巻き戻しの印》と呼ばれる、ルーラーの聖印の力である。しかし、それは言い方を変えれば、ほんの少し先の未来を変えたいという意志が現れた天恵でもあった。

「過去は変えられなくても、1秒先、1F先の未来は変えられるの」

ユージアルはそう呟きつつ、自身の聖印が本格的に「ルーラー」として成長しつつあることを実感する。

「未来を築くこの聖印で、みんなが主人公の“物語”を幸せに導くの!」

彼女は天を仰ぎながらそう宣言した上で、訓練場を後にするのであった。

******

「カリーノ様、無事に覚醒を果たされて、本当に良かった……」

潮流戦線の

リンズ

は、主人であるカリーノの聖印の覚醒を見届けた後、彼女の部屋から運び出した「溜まった洗濯物」を抱えつつ、潮流戦線の宿舎内の廊下を歩きながら、改めてそんな感慨に浸っていた。

それに加えて、咄嗟の判断で思いついた「聖印の制御の方法」が、思った以上に効果を発揮したことについても、リンズは素直に喜んでいた。

無論、この方法が万事上手くいくとは限らない。今回は相手が自分と深い信頼関係にあるカリーノだったから成功しただけで、同じ方法が他の人に通用するかは分からないだろう。ただ、ルーラーとして、聖印の扱い方を極めていきたいと考えていたリンズとしては、今回のカリーノの一件を通じて、自分自身にとっても重要な「一つのコツ」を掴めたような気がした。

(聖印や混沌の扱い方で悩んでいる人は、多分、他にも沢山いる。私がこの力をもっと極めていけば、より多くの人々の手助けが出来るようになるかもしれない……)

そう考えた時、リンズの中で新たな目標が産まれた。それは、「人々を救う」から更に一歩進んで、《人々を支え、導く》という道である。もともとリンズは、ソフィアのような君主を目指した結果として、ルーラーの聖印へと至った。これまで多くの従騎士達を育ててきたと言われている彼女と同じように、自分もまた教導役としての君主を目指そうとするのも、それは自然な流れなのかも知れない。

「まぁ、もっとも、今の私ではまだまだ程遠い夢ですけどね」

彼女はそう呟きつつ、大量の洗濯物を抱えたまま階段を降りようとするが、その瞬間、自分の中の聖印に何か変化が起きているような違和感を感じる。

(ん? これって……)

その瞬間、足元への注意力を喪失してしまった彼女は、うっかり足を踏み外しそうになる。

「あ、しまっ……」

だが、次の瞬間、彼女の足はしっかりと一段下の階段の踏みしめていた。

「あれ? 今、私……」

これが、無意識のうちに発動した《巻き戻しの印》だったことにリンズ自身が気付くのは、翌日の話であった。

******

先日の孤児院と学校での騒動が解決した後、幽幻の血盟の

エルダ・イルブレス

は、少しまとまった時間が空いたことで、これまでの自分の行動を振り返ってみることにした。

エルダは主に子供たちが巻き込まれた事件を中心に、様々な魔物達と戦っていた。泉の魔境、岩礁の魔境、廃炉の魔境、そして先日の誘拐騒動。彼女は持ち前の霊感の強さを生かして、どの事件でも率先して解決へと乗り出し、そして多くの子供たちを救ってきた。

ただ、それでも彼女の中では「他にもっと良い手段はなかったのか」という思いもあった。町中を警戒しつつ、子供の危機を聞いた時に駆け付ける形で様々な事件に対処してきたが、何度解決しても不穏な空気がこのカルタキアから一掃されることはなく、次から次へと新たな事件が発生することを止められずにいる。果たして本当に今のままでいいのか、彼女の中では自分自身の君主としての在り方そのものに対しての疑念が晴れなかった。

(私の目指すべき道、目指すべき場所は、どこなのだろう……?)

彼女はその問いの答えを探し出すため、様々な人々に話を聞いてみることにした。最初に尋ねたのは、彼女の主君であるソフィアである。悩めるエルダに対して、彼女はこう言った。

「理想を追い求めたければ、どこまでも追い求めるがいい。だが、どこまで進んだところで、理想に辿り着くことはない。辿り着けるような目標は、理想ではないからな」

ソフィアが何を意図してそう告げたのかは分からない。ただ、その声色からして、より望ましい解決法を目指そうとするエルダの姿勢については、肯定的に評価しているように聞こえた。

次に尋ねたのは、エルダと同じマローダーの聖印の持ち主であるタウロスである。彼の答えは単純明快であった。

「敵が現れたら倒す、それでいいじゃねえか。未然に防げるなら、それに越したことはないだろうが、それは一人でどうこう出来る話じゃないからな。今出来る範囲で、今出来ることをやるしかねぇんだよ、俺達には」

確かに、それが現実的な答えだということはエルダにも分かる。数多の戦場を生き延びてきたタウロスは「一人の傭兵として出来ること」に限界があることを痛感しているのだろう。

一方、岩礁の魔境の際に助けたアタルヤは、恩人であるエルダが悩んでいるのを見かけて、彼女の方から話しかけてきた。

「エルダさんは十分すぎるくらいに私達のために尽くしてくれてるし、実際に私も兄さんもそれで助けられてるんだから、それ以上のことなんて、少なくとも私は望んでないよ」

彼女のその言葉は、悩めるエルダにとっては救いの光ではある。だが、彼女達が助かったのはあくまでも結果論であり、魔境の状況次第では彼女の兄は命を落としていただろう。今までの自分を否定する訳ではないが、今のままでいいと割り切ることもエルダには出来ない。

だが、そんなエルダに対して、洞の魔境の騒動において保護した料理人のリグは、これまで多くの従騎士達と関わってきた市井の民として、彼女の想いを理解した上で、あえて釘を刺すように忠告する。

「君主って呼ばれてる人達は、より強い聖印を求める本能みたいなものがあるらしいな。で、それはおそらく、人々を守ろうとか、この世界を良くしようとか、そういう想いが理由なんだろう。でもな、その想いが強すぎて、道を踏み外しちまう奴もいる。だから、あんまり思い詰めすぎない方がいいと俺は思うがね」

実際にどのような事例を彼が見てきたのかは分からないが、確かに一般論として、理想を求めるが故の暴走が、結果的に災いをもたらすことに繋がってしまう、ということもあるだろう。

こうして様々な人々との対話を交わし、様々な考えを取り入れていくことで、徐々にエルダの中での考えも徐々に整理されていく。

「今の私が歩んでいる道は『戦いの道』なのだろう。そして、今の私はまだ『この街の状況を広く見渡すことができる場所』へ至る道にはたどり着いていない……」

その現実を受け入れた上で、彼女は改めて「今の自分が掲げるべき誓い」を明確化する。

「……だからこそ、それが可能となるまでの間、私が果たすべきは《子供たちの助けを求める声に必ず駆けつける》ということだ」

たとえそれが、理想に辿り着く上での遠回りであったとしても、いつかのために、今はこの誓いをまっすぐに掲げることが、今のエルダが歩むべき道なのだという確信に至ったのである。

そして、彼女がその想いを言葉にした瞬間、彼女の聖印は新たな力を宿すことになる。その聖印がもたらす《暴風の印》は、これから先の彼女の道を切り開いていく術となるであろう。

******

ある日の昼、ヴェント・アウレオの

ジルベルト・チェルチ

は、久しぶりにカルタキアの港に停泊中の自分達の船の上にいた。甲板で潮風に当たっていると、これまでのことが次々と思い返される。

「海に出てから結構経ったけど、どれもこれも楽しかったな。全部オレの宝物だ」

海賊として、仲間達と共に船旅を重ね、そしてこのカルタキアに来てからは様々な任務にを乗り越え、様々な敵と戦ってきた。月匣の魔女、岩礁の人造半神、飛空船の船長、街に現れた天使と悪魔。それらとの戦いの合間には、カルタキアでの街作りに協力することもあった。そんな記憶を紐解きながらも、彼は目の前に映る、遥か遠くまで広がる海を眺めているうちに、改めて強い想いが去来する。

「……でもオレは、ここで止まってられない。この先もっともっと色んな世界を見たい」

そのためには、このままカルタキアに留まっているだけではいけない。そう考えた彼は、長剣を構えつつ、聖印を掲げ、そしてこれまでの自分の心の在り方を問い直す決意を固める。

「このカルタキアに来た時、『カルタキア1の海賊になる』と誓った。でも、それじゃダメだ。俺はもっとその上を目指すべきなんだ!」

ジルベルトはそう自分に言い聞かせつつ、最初に誓ったその想いを聖印に注ぎ込みながら、新たな誓いへと昇華させようと試みる。その結果、彼の脳裏にはおのずと「世界一の海賊」というフレーズが思い浮かぶことになる。

「……世界一、か。世界一なぁ」

彼の言葉を口にする度に、彼の聖印が少しずつ形を変えていく。

「なんで世界一じゃないとダメなのか。“1人しか“なれねぇからだ。世界一の海賊船は一隻しかない、だからそれにこだわるんだよ」

そんな思いを高めていった結果、彼の聖印は新たな光を宿し始めた。

「オレは海の上でたった1人、たった一隻になってやる。この広い海原の唯一になってやる」

ジルベルトの中でその思いが決意へと至った瞬間、彼の聖印は完全に新たな姿へと生まれ変わり、彼の長剣を眩く照らし出す。

「俺は《世界一の海賊になる》。それが俺の、新たな誓いだ!」

彼がそう叫びながら海に向かって剣を振り払うと、明らかにこれまでとは異なる「風切る音」が周囲に響き渡る。こうして、また一人、新たな《疾風剣の印》の使い手がこのカルタキアの地で誕生したのであった。

最終更新:2022年05月06日 22:21