■陸上兵器■

戦車

2001年の各国主力戦車には、耐熱耐弾装甲、対レーザー蒸散塗膜、戦域データリンクへの対応がなされているものだと思われる。描写、素材の都合などもあるだろうが戦車に機械化歩兵は随伴せず、小型種は各種装備(12.7mmなど)で対応する。これは退避する場合、歩兵が

BETAの餌となるのを避けるためだと思われる。(もちろん随伴する場合もあると思われる)

国連横浜基地所属。西独製。

A7I(3.5世代)は戦域データリンクに対応し、対レーザー蒸散塗膜と耐熱耐弾装甲、自動装填装置(乗員3名)と55口径120㎜砲を装備した対BETA戦仕様。レオパルド2は西ドイツだけに止まらず、欧州の多くの国で採用され欧州標準戦車と呼ばれるに至っている。

その多くがBETAの欧州侵攻で失われたが、南米、アフリカに移設された工場地帯での生産は継続しており、欧州各国軍が国連軍の指揮下に編入されていることから国連第11軍基地警備部隊の主力装備として横浜基地に配備された(メカ本)

日本帝国軍の主力戦車。AFの暁遥かなりに自軍ユニットとして登場。

武装はラインメイタル社製44口径120mm滑腔砲(射程12:弾数40)12.7mm機関銃(射程4:弾数2000)。

他に7.62㎜機関銃も装備。

戦域データリンクへの対応は改良型の902型から。

開発中にBETA地球侵攻が始まったことから、モジュール装甲、自動装填装置の採用により、部分的ながら対BETA戦を想定した設計となっている(メカ本)

火炎放射戦車

BETAやBETAに汚染された物の焼却消毒などに使用されている模様。

1989年当時のエジプト陸軍主力戦車。イギリス製。史実ではエジプトは採用していない。

なお、実際に登場したのはチャレンジャー2であり、おまけに縮尺が違うので相手取る戦車級BETAがとんでもなく巨大化してみえる。

東独国家人民地上軍の戦車。ソ連製。TSFIA#33に登場。

『シュヴァルツェス・マーケン』プレストーリー 鋼鉄の墓標 シュルトヴェンベルク1981(

『トータル・イクリプス』&『TSFIA』総集編 Vol.2掲載)に登場。主役メカ。

主砲は115㎜滑腔砲で、9M117シェクスナの発射が可能。

他に武装は砲塔上に12.7㎜対空機関銃を2門、砲塔(主砲同軸)と車体に7.62㎜機関銃を1門ずつ装備。

搭乗員4名(車長、装填手、砲手、操縦手)がそれぞれ担当する。

新型の射撃管制装置「ヴォルナ」を搭載。戦域データリンクシステムは非搭載。

史実では2万両あまり生産されたT-62だが、WTOではブルガリアのみ採用、他は中東諸国などが採用し東ドイツには縁がない。またT-62Mとはいうものの史実とは全く異なる改修モデルらしく、本来追加された発煙弾発射装置やサイドスカートなどを持たない上、肝心の「ヴォルナ」射撃管制システムも姿が見えない。一方で操縦手のそばに無線機が置いてあったり、車体機銃がついていたりと、どこかWW2を思わせる古めかしい仕様になっている。

東独国家人民地上軍の戦車。ソ連製。

旧式だがその分信頼性が高い。

現実ではT55AMVに改造されて配備され、数的主力を担っていた。

東独国家人民地上軍の戦車。ソ連製。

1960年代に「主力戦車の本命」として開発された戦車。

複合装甲、滑腔砲、自動装填装置といった3GMBTの基本要素を確立した優秀な兵器であるが、コスト高とWTO軍の連携が杜撰なためソ連は供与せず、ほとんど表に出ないままであった。

史実と違い何故か東ドイツに供与されている他、作中の描写では125㎜砲ではなく115㎜砲でHVAPを射撃している。恐らく資料不足と思われる

東独国家人民地上軍の戦車。ソ連製。

T-64で実現した複合装甲や自動装填装置付125㎜滑腔砲などの先進的要素を引き継ぎつつ、より安価で信頼性の高いベストセラー。

史実ではT-62を超える大量配備の上に改修を重ね各国で現役であるが作中ではほぼ出番はなく、発展型T-90に至っては登場もしない。

恐らくT-72M及びT-72S(本国B型仕様)と思われる。

ソ連が同国製T-64戦車をベースにして開発した戦車。主砲は125mm滑腔砲で、砲弾の代わりにミサイルを発射することも可能。副武装に7.62mm機関銃、12.7mm機関銃をそれぞれ1挺装備。自動装填装置を採用しており、乗員は3名。シュノーケルを追加装備することで潜水渡渉能力も有している。

主な改修点は他国の主力戦車と同様だが、特徴的な装備として爆裂装甲がある。これは戦車級の取り付きに反応して爆発し、無数の金属片をばら撒くものである。(大型の対人地雷と同等のもの)

通常任務で随伴する機械化歩兵の被害が大きい、重量が大幅に増加するため機動力が低下する等の理由から西側諸国では採用されていない。東独国家人民地上軍も使用している。(メカ本)

TEに登場していると長年言われていたが、砲塔形状などからT-64BVであり、間違えて書かれていた。

現実の80U以降はフェンダー式ERAになっており、画像のようなERAはBV以前のものである。またT-80UM-1はアクティブ防護装置(ミサイル迎撃装置)の搭載が目玉の改修モデルであるが、それらしいものは装備しておらず、史実のUM-1のような外観は全くしていない。

ガスタービンエンジンなど新鋭技術を搭載した高価な戦車であるが、T-80シリーズは全モデル合計で5000両以上が生産された。それでもT-72などに比べればはるかに少なく、史実ではソ連時代の輸出はされなかった。

自走砲

国連横浜基地所属。

155㎜砲を搭載した自走砲。米国製。乗員は車長、砲手、操縦手の3名。射程距離は40km以上。

史実においては開発が中止され、仮に順調に進んでも2008年配備の予定だったことから、大きく異なる開発史がうかがえる。

ソ連軍の自走砲。主砲は152mm榴弾砲。

TEに登場。

自走式ロケット砲

国連横浜基地所属。

ソ連軍の多連装式ロケットランチャー。122mm40連装。

TEに登場。

装輪装甲車

日本帝国軍及び在日国連軍で使用されている指揮戦闘車両。

コマンド・ポスト・オフィサーが戦域官制を行なう。

割と真っ先にやられる。

BETA小型種対策として遠隔操作式12.7㎜重機関銃を標準装備。

画像右奥。スイス製の装輪式装甲兵員輸送車。

画像左手前は偵察型VBL。

画像右手前の見切れている車両が対戦車ミサイル搭載型VBL。

フランス製の軽装甲4WD。

自走式対空砲

日本帝国軍の自走式対空砲。対BETA戦では小型種担当。

90式と同じく暁遥かなりに自軍ユニットとして登場。

武装はスイス・エリコム社製90口径35㎜機関砲(射程7:弾数960)

現実の87式とは異なり砲身にサーマルジャケットらしきものを装備している。

ソ連軍の自走式対空砲。武装は30mm機関砲。ミサイルはAL弾頭も使用可能。

TEにソ連軍装備として登場した他、史実と異なり柴犬で東ドイツ装備としても登場する。

自走高射砲の類は対BETAに仕様変更されていることから「自走対地攻撃システム」という分類がされている(メカ本)。一方で対戦術機戦闘に使用されている描写もある。

東独国家人民地上軍の自走式対空砲。ソ連製。

23㎜機関砲4門装備。これを4門で毎分4000発射撃する。

■海上兵器■

戦術機母艦

米国海軍の原子力超大型正規戦術機母艦。

2番艦以降を全て設計変更し、飛行甲板の強化、カタパルト配置の変更、格納庫及びエレベータ形状の刷新、レーザー対策、BETA戦では不必要とされる防御兵器の簡略化などの改修を施され、戦術機1個大隊強(約40機)の戦力投射が可能な本格戦術機母艦となっている。

コミック版に同級の空母が登場(艦名不明)。飛行甲板上に12基のエレベーターが見て取れる。

- CVN-68 ニミッツ

ニミッツ級1番艦。本艦のみ計画通り航空母艦として建造され、その後戦術機母艦へ改装された。

TDAのバビロン作戦ではJFKと第2母艦打撃群を編成、鉄原ハイヴ攻略部隊として日本海に展開した。

- CVN-69 ドワイト・D・アイゼンハワー

ニミッツ級2番艦。

- CVN-70 カール・ヴィンソン

宇宙家族ニミッツ級3番艦。

- CVN-71 セオドア・ルーズベルト

ニミッツ級4番艦。米軍第7艦隊所属。

98年のBETA日本本土侵攻の際には琵琶湖運河に展開し、支援に尽力した。

- CVN-72 エイブラハム・リンカーン

ニミッツ級5番艦。

- CVN-73 ジョージ・ワシントン

ニミッツ級6番艦。本艦以降船体が10%大型化している。

アンリミアフター(TDA)の主人公、ウィルバート・コリンズが以前に乗艦していた。

東南アジア洋上の「ヤンキー・ステーション」に配備。

バビロン作戦では第三次作戦上陸部隊の母艦として横須賀基地にて待機。

- CVN-74 ジョン・C・ステニス

ニミッツ級7番艦。

- CVN-75 ハリー・S・トルーマン

ニミッツ級8番艦。

米国海軍の原子力

戦術機母艦。元々航空母艦として竣工したが、

BETAの脅威にあわせて

戦術機母艦に改装された。

- CVN-65 エンタープライズ

エンタープライズ級1番艦。

米海軍第2or第6艦隊所属、英国本土近海or地中海に常時展開中。

- CVN-66 アメリカ

エンタープライズ級2番艦

米海軍第2or第6艦隊所属、英国本土近海or地中海に常時展開中。

- CVN-67 ジョン・F・ケネディ

エンタープライズ級3番艦

現実では財政難から通常動力型のキティホーク級航空母艦(CV-67)として建造された。

艦載機定数は戦術機(F-18E/F)18機(+補用6機)、艦載ヘリ(SH-60)8機。

乗員数は3000名(うち戦術機要員800名)。

全長342m、排水量(満載排水量)78,000t(95,000t)、最大速力31.2knot。

機関はC3W原子炉4基、武装はファランクスCIWS 4基。

TDAでは、バビロン作戦においてニミッツと第2母艦打撃群を編成、鉄原ハイヴ攻略部隊として日本海に展開した。

ブルーオーシャン作戦発動後、フリゲート艦ヴァンデグリフトとハワイを目指したが、途中数度の大津波と海図データの急激な変化によって艦の位置を喪失。急速な潮位の変動に対応しきれず、太平洋中央部───ハワイの南西約2,200㎞で座礁中。

本艦を中心に随伴艦その他を集結させた、ケネディ海軍駐留拠点の司令部も兼ねている。

現在海軍所属のF-18F 9機と海兵隊所属のF-18E 3機が稼働中。

イギリス海軍の改装戦術機母艦。

6万t級の航空母艦を戦術機母艦に改装したが、艦体規模の制限から戦術機を最大2個小隊(6機)しか運用できない。戦術機を格納庫から出すのも一苦労する。

- HMS クイーン・エリザベス

クイーン・エリザベス級1番艦。

史実では計画中止。

- HMS デューク・オブ・エディンバラ

クイーン・エリザベス級2番艦。

史実では計画中止。

レインダンサーズA小隊及びC1分隊母艦として『レイン・ダンサーズのプリマドンナ』(LD2収録)に登場。

- HMS プリンス・オブ・ウェールズ

クイーン・エリザベス級3番艦。

現実ではクイーン・エリザベス級(not CVA-01級)航空母艦の2番艦。

- HMS アーク・ロイヤル

クイーン・エリザベス級4番艦。

現実ではアーク・ロイヤルはCVA-01級と代替す予定だった艦の一つ。

レインダンサーズB小隊及びC2分隊母艦として『レイン・ダンサーズのプリマドンナ』に登場。

イギリス海軍の改装戦術機母艦。

2万2000t級の小型空母。船体が小さいために1個小隊の運用が限界と全面改修は見送られ、限定的な戦術機運用設備の設置と対BETA戦仕様への変更のみ施された。

ECTSF技術実証試験部隊に編入され、レインダンサーズC小隊及び対地攻撃ヘリ部隊の母艦として運用された。

- インヴィンシブル

インヴィンシブル級1番艦。

- インディファティガブル

インヴィンシブル級2番艦。

現実ではインヴィンシブル級2番艦はイラストリアス。直近のインディファティガブルは7代目、インプラカブル級航空母艦。

本艦はインディファティガブルとしては8代目に当たる?

強襲揚陸艦

ワスプ級強襲揚陸艦ボクサー

現在TDAでの細かい描写がないためこちらでは現実の~級とさせていただく

名前のみ登場。バビロン災害直後、日米条約に則り日本帝国軍欧州派遣部隊を回収し、フランス・カナダ連合との戦闘に参加。その後は現在不明である。

強襲揚陸艦イオー・ジマ

2005年現在シアトルに配備され、シアトル外洋の警戒任務に就いている。リリア・シェルベリを中核としてシアトルで再編された

戦術機部隊VMF-318「ブラック・ナイヴス」の母艦となっている。

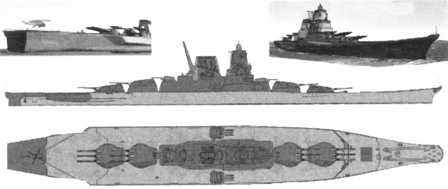

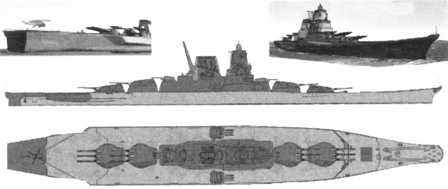

戦艦

|

手前から、大和、武蔵、信濃? |

|

手前が大和、奥が信濃 |

日本帝国海軍の戦艦。別アングルからだと主砲が2連装に見えるけど気にしない。

BETA大戦勃発後、現役へ復帰。数次に渡る改装を受け、対レーザー近接防御システム、衛星データリンク射撃指揮システム、レーザー蒸散塗膜装甲の追加などの最新装備が施されている。TEアニメ版の描写では主砲の自動装填を行える様子。

- 大和

大和級1番艦。

甲21号作戦に参加。帝国連合艦隊・第三戦隊所属。

- 武蔵

大和級2番艦。

甲21号作戦に参加。帝国連合艦隊・第三戦隊所属。

- 信濃

大和級3番艦。史実では航空母艦に計画変更された。

甲21号作戦に参加。帝国連合艦隊・第二戦隊所属。

- 美濃

大和級4番艦。史実には登場しない。

甲21号作戦に参加。帝国連合艦隊・第二戦隊所属。

改大和級戦艦

日本帝国海軍の戦艦。実は画像手前の見切れてる方。

大和級の船体後部3番砲塔を撤去して、飛行甲板と格納庫を備えた航空戦艦として建造された

。BETA大戦勃発後、大和級と同様の対BETA戦改装に加え、VLSの搭載、対レーザー構造と耐熱対弾装甲への換装などの大改修が施されている。

- 出雲

改大和級1番艦。史実では日露戦争時の装甲巡洋艦にその名がある。

横浜基地防衛戦に参加。帝国連合艦隊・第一戦隊所属。

BETA日本上陸時、第六艦隊旗艦として参戦。

- 加賀

改大和級2番艦。史実では加賀型航空母艦。

甲21号作戦に参加。帝国連合艦隊・第二戦隊所属。

紀伊級戦艦

日本帝国海軍最大の戦艦、紀伊級。

大和級の後継艦として1941年に建造が開始されたが、太平洋戦争の勃発で建造が遅延してしまい、竣工したのは大戦終結後の1949年である。復興用の資材として解体される寸前だったが、対共産圏防波堤として日本帝国軍の再建を急ぐ連合国の意向で建造が再開される事となった。

終戦時、一番艦紀伊は船台の6割、二番艦尾張は5割程まで進捗していたが、建造再開にあたって米国海軍のモンタナ級戦艦の技術を取り入れると共に、第二次世界大戦での戦訓──強固な防空能力を備えた艦隊を航空機で撃破するのは非常に困難である──を反映して設計が大幅に変更された。建造当初、大和級と同じ艦体に50.8㎝(20インチ)砲6門を搭載した艦として設計された紀伊級が、50.8㎝砲12門、排水量11万t級の"防空戦艦"として竣工したのにはそうした背景があった。

なお、「戦艦は、決戦距離で放たれた自らの主砲に耐えきる装甲を持つのが理想」とされる防御原則があるが、紀伊級はその例外となっている。主砲こそ50.8㎝砲ではあるものの、当面の仮想敵──ソ連のソビエツキー・ソユーズ級が16インチ砲搭載である上に、将来、戦艦同士の艦隊決戦が生起する可能性は限りなく低くなっていくと予測されていたからだった。その為、紀伊級の装甲は、信濃級と同様の対18インチ弾装甲に抑えられていた。

竣工後、紀伊級は交代で連合艦隊旗艦を務めたが、1960年代の世界規模での軍縮を受けて現役から引退。呉、横須賀で予備役艦の任に付く。このまま東西の緊張緩和(デタント)が進めば、博物館か記念公園として余生を過ごす筈であった。

だが、1973年のBETA地球侵攻とその後の欧州陥落を受け、世界各国は未曾有の戦時体制となっていく。日本帝国もその例外ではなく、予備役艦となっていた戦艦群を現役へと復帰させた。

1992年のインド洋派遣後、レーザー蒸散塗膜装甲の追加、艦上構造物の一新、誘導弾発射システム(VLS)搭載など、一年半に渡る大改装を受け、95年に艦隊へ復帰。 BETA日本本土侵攻・東京防衛戦・横浜防衛戦では、対地制圧任務で獅子奮迅の活躍を見せた。

| ■■■ |

性能詳元(初期設定) |

■ |

95年改装前 |

■ |

95年改装後 |

|

全長 |

|

293m |

|

308m |

|

全幅 |

|

39m |

|

39m |

|

機関出力 |

|

202,000馬力 |

|

268,000馬力 |

|

最大速力 |

|

28ノット |

|

31ノット |

|

基準排水量 |

|

79,700t |

|

85,000t |

|

満載排水量 |

|

96,000t |

|

103,000t |

|

主砲 |

|

45口径20インチ砲 3連装 4基 |

|

同 3連装 4基 |

|

兵装 |

|

60口径6インチ砲 3連装 4基 |

|

同 3連装 2基 |

|

|

|

65口径5インチ両用砲 2連装 12基 |

|

OTT62口径76㎜単装砲 8基 |

|

|

|

60口径40㎜機関砲 4連装 24基 |

|

高性能20㎜機関砲システム"ファランクス" 6基 |

|

|

|

|

|

RAM近接防御誘導弾 2基 |

|

|

|

|

|

Mk41垂直誘導弾発射システム 128セル |

|

装甲 |

|

対18インチ弾装甲 |

|

レーザー蒸散塗膜装甲 |

|

艦載機 |

|

水上偵察機7機 |

|

哨戒ヘリコプター?機 |

- 紀伊

紀伊級1番艦。史実では計画のみ(超大和型)。「紀伊」はその予定艦名(非公式)

排水量11万t級50.8㎝砲戦艦。

横浜基地防衛戦に参加。12・5事件のあと連合艦隊旗艦として悠陽を迎えにきた。

- 尾張

紀伊級2番艦。史実では計画のみ。「尾張」はその予定艦名(非公式)

横浜基地防衛戦に参加。

1951年就役。

98年の京都防衛戦では第二艦隊旗艦として参戦。琵琶湖上に展開し、艦砲射撃による支援を行った。

- 甲斐

紀伊級3番艦の予定だったが、建造中止。

- 駿河

紀伊級4番艦の予定だったが、建造中止。

日本帝国海軍の戦艦。

太平洋戦争では、大和級と共に米国海軍のモンタナ級・アイオワ級と数回に渡る激戦を戦った。

戦争終結後、大和級・改大和級を除く戦艦は廃艦または連合軍によって接収された。

米国海軍の高速戦艦。

基準排水量4万5000t、16インチ(40.6㎝)50口径砲を3連装3基搭載。

- アイオワ

アイオワ級1番艦。

甲21号作戦に参加。

- ニュージャージー

アイオワ級2番艦。

甲21号作戦に参加。

- ミズーリ

アイオワ級3番艦。

甲21号作戦に参加。

- ウィスコンシン

アイオワ級4番艦。

- イリノイ

アイオワ級5番艦。史実では建造中止。

甲21号作戦に参加。

- ケンタッキー

アイオワ級6番艦。史実では建造中止。

甲21号作戦に参加。

米国海軍の戦艦。

基準排水量6万t、16インチ(40.6㎝)50口径砲を3連装4基搭載。

2001年時点において米国は、モンタナ級戦艦1隻、エンタープライズ級正規戦術機母艦1隻、ニミッツ級正規戦術機母艦2隻からなる母艦打撃群を形成、第2艦隊を英国本土近海、第6艦隊を地中海に常時展開している。

モンタナ級は史実では全艦建造中止。計画されていた艦名は以下の通り。

- モンタナ

モンタナ級1番艦。

- オハイオ

モンタナ級2番艦。

- メイン

モンタナ級3番艦。

- ニューハンプシャー

モンタナ級4番艦。

- ルイジアナ

モンタナ級5番艦。

ソ連の戦艦。史実では全艦建造中止。

- ソビエツキー・ソユーズ

ソビエツキー・ソユーズ級1番艦。

ソビエト海軍太平洋艦隊第1戦隊旗艦。黎明作戦では旧ヴァルハラム沖に展開。

- ソビエツカヤ・ウクライナ

ソビエツキー・ソユーズ級2番艦。

建造中にドイツ軍によって接収、後に破壊。

- ソビエツカヤ・ベロルーシヤ

ソビエツキー・ソユーズ級3番艦。カムチャツカ州アヴァチャ湾内に配備。

ソビエト海軍太平洋艦隊第2戦隊旗艦。黎明作戦では旧チャイブハ沖に展開。

г標的の極大照射を受け消滅。

- ソビエツカヤ・ロシア

ソビエツキー・ソユーズ級4番艦。

巡洋艦

最上級大型巡洋艦1番艦。

排水量3万t弱、12インチ(30.5㎝)砲を3連装3基搭載。

大和級に類似した艦橋構造物配置を持つ。

甲21号作戦では旗艦として登場した。

作戦時最上司令艦隊は能登半島から北に100km、佐渡弾崎から西に100km(北緯38度40分,東経137度14分)の

大和海盆上に展開。

作戦区域の佐渡島、本州基地司令部、軌道艦隊司令部からの通信を一身に統括処理が可能な程、指揮通信・情報処理能力に秀でており、また巡洋艦としての高速性・巡航性も併せ持っている為、本級は臨海作戦時には非常に重用される。

最上級大型巡洋艦2番艦。

対レーダー構造のテストモデルとなったため、最上と外見上異なる。

- ゲティスバーグ

タイコンデロガ級18番艦。CG-64。TDAでは大海崩を生き延び、ケネディ海軍駐留拠点に集結している。

しかし遠景での外見はどう見てもアーレイバーク級ミサイル駆逐艦。上掲画像では現実のタイコンデロガ級とは中央のステルスケース付マストを中心に大きく違う艦影をしている。

ソビエト海軍のミサイル巡洋艦。

黎明作戦に参加。

ソビエト海軍のミサイル巡洋艦。史実では5番艦以降建造・計画中止。

- キーロフ

キーロフ級1番艦。

- フルンゼ

キーロフ級2番艦。黎明作戦に参加。

- カリーニン

キーロフ級3番艦。

- ユーリ・アンドロポフ

キーロフ級4番艦。

- ジェルジンスキー

キーロフ級5番艦。

- ロシア

キーロフ級6番艦。

- ジダーノフ

キーロフ級7番艦。

- スヴェルドロフ

キーロフ級8番艦。黎明作戦に参加。

- ジェレスニャコフ

キーロフ級9番艦。

砲艦

対馬級上陸支援ロケット砲艦

スーパータンカーを改造してMLRSを搭載したロケットコンテナ船。

揚陸艦艇

簡易な対レーザー改修しか受けておらず、主に後方と前線を結ぶ軍事物資の輸送任務に従事している。

- イワン・ロゴフ

イワン・ロゴフ級1番艦。

- アレクサンドル・ニコラーエフ

イワン・ロゴフ級2番艦。

- ミトロファン・モスカレンコ

イワン・ロゴフ級3番艦。

TEに登場。アルゴス小隊をペトロパブロフスク・カムチャツキー基地へ運ぶ。

駆逐艦

コミック版に、対日派遣部隊の護衛艦として複数隻登場。

電磁レール砲は搭載していない。

- キング

同型艦。

TDAでは大海崩を生き延び、ケネディ海軍駐留拠点に集結した。

その後ハワイへの連絡艦として派遣されたため、本編には名前のみ登場。

- HMAS シドニー

オーストラリア海軍のホバート級3番艦。DD-54。

TDAでは大海崩を生き延び、JFKに発見されてケネディ海軍駐留拠点に集結した。

- 夕雲

山雲型駆逐艦6番艦。帝国海軍日本海艦隊所属。

2001年11月11日、佐渡島ハイヴからのBETAの侵攻を探知し、迎撃に向かった。

フリゲート艦

- ヴァンデグリフト

オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリゲート38番艦。FFG-48。

TDAではJFKの直援艦としてハワイを目指す途中、大海崩に伴う超規模津波によって沈没。

補給艦

- ゴーファー・ステート

ゴーファー・ステート級貨物揚搭能力強化型輸送艦1番艦。T-ACS-4。

TDAでは大海崩を生き延び、ケネディ海軍駐留拠点に集結。

- シアトル

サクラメント級高速戦闘支援艦3番艦。AOE-3。

TDAでは、機関部をやられて漂流中、嵐に遭い沈没。

潜水艦

ソ連海軍の原子力潜水艦。“タイフーン”はNATOコードで、ソ連名称は“アクラ(Акула)”で、鮫という意味。

補給の難しい地中海沿岸への物資搬入に使用されており、欧州でのソ連のプレゼンス低下への歯止めに貢献している。艦種は「潜水揚陸艦」であり、弾道ミサイルの代わりに戦術機一個小隊を離着艦できる。

ソ連海軍が複数隻所有しているが、正確な隻数は不明。

破氷船

オビ・トゥリー

ソビエト海軍の破氷船。

黎明作戦に参加。冬期の作戦には不可欠。

■航空兵器■

輸送機

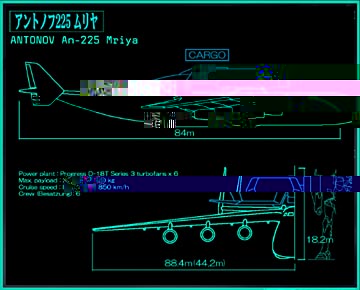

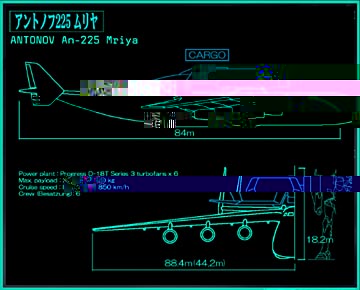

アントノフ225、愛称はムリーヤ。ソ連製の大型輸送機。

戦術機の空挺輸送が可能で、作中では帝国軍671航空輸送隊(厚木基地所属)によるクーデター軍戦術機の空挺作戦で登場。

戦術機空輸の主力を担う、全長84m、全幅88m、全高18mの超大型輸送機。ソ連の他、帝国、米国、国連等、全世界に多数配備されている。輸送コンテナは再突入殻そのものであり、コスト削減、打ち上げ作業の省力化と、空輸中のレーザー攻撃に対し戦術機の生存率を高めるための方策として流用されている。

現実世界ではスペースシャトルの輸送(上に載せる親子亀)を想定して作られた、300t以上(公称は250t、最大離陸重量は600t)の世界最大のペイロード量を誇る輸送機。一機のみ製造、運用されていたが、近年戦争により破壊されてしまった。

なお自身も世界最重だが「戦闘機なみの機動が可能」と操縦士に言わしめるほど機動性が高い。

TEで、ユウヤとヴィンセントがユーコン基地着任に際し、搭乗した。

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (C-5.JPG)

横浜基地に武たちの不知火を空輸してきた。

C-5輸送機1機に、戦術機(不知火)1機を分解して搭載可能。

TEに登場?

攻撃ヘリ

国連横浜基地所属。

ソ連の攻撃ヘリ。NATOコードはホーカム。TEに登場。

高度な自動化でワンマン操縦を可能としたとして一世を風靡したものの、個人での操縦には難が多く、史実においてはより機体を大型化しエレクトロニクス等と兵装搭載量を強化し、汎用性を向上させたKa-52が主流であり、こちらはレーダーオペレーターがつく。

なお正確には機体名は間違って覚えられている、本機に限らずマブラヴは俗称・俗説や存在しない機体名が多い。

ソ連の攻撃ヘリ。NATOコードはハインド。TEに登場。

輸送ヘリ

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (MH-53_国連.jpg)

総合戦闘技術評価演習で回収機として登場。

EX世界では御剣財閥も使用している。

ソ連の中型多目的ヘリコプター。

TEに登場。

ソ連の大型輸送ヘリコプター。ヘイローはNATOコード。TEに登場。

爆撃機

米国空軍の戦略爆撃機。

B型は対BETA戦仕様を付加し過剰性能をオミットした後期生産型。

TEに登場。S-11弾頭のバンカーバスターを搭載していた。

TDAにも再登場。シアトル防衛の切り札となっている。

米国空軍の戦略爆撃機。TEに登場。

ソ連の超音速爆撃機。NATOコードはブラインダー。

燃費が悪く航続距離は短い。また爆撃機としてはペイロードが小さい(通常爆弾は12,000㎏搭載可能)。TEに登場。

ソ連の超音速中距離爆撃機。NATOコードはバックファイア。

Tu-22を元に大幅な改修が加えられ、超音速、可変翼、長航続距離を特徴とする。

ソ連の戦略爆撃機。NATOコードはベア。

航続距離15,000㎞、速力マッハ0.8、通常爆弾を12,000㎏搭載可能な長距離戦略爆撃機。TEに登場。

最終更新:2025年08月03日 15:42