mechanic

■戦術機関連・その他■

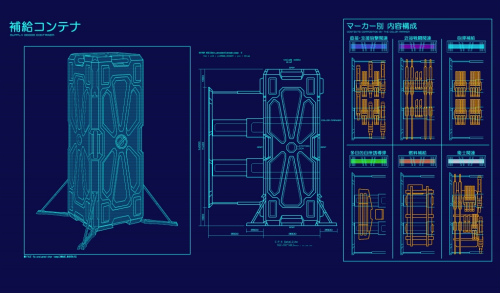

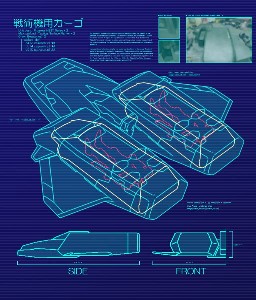

補給コンテナ

戦術機用補給コンテナはBETA支配地域への侵攻作戦が行われる際、衛星軌道からAL砲弾展開後、侵攻ルート上や、軌道降下部隊の空挺堡近辺にばら撒かれる。

対人戦であれば敵に武器弾薬をを与え逆利用される可能性があるが、対BETA戦に於いてはそのリスクは無く、BETAを完全排除しての補給線構築が不要となる利点からコンテナ投下による補給確保が積極的に用いられる。

当然ながら光線級の迎撃による損耗や、予定軌道を外れるコンテナが発生するが、部隊を損耗して地上に補給部隊を展開する事に比すれば微々たる問題である。

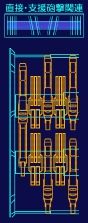

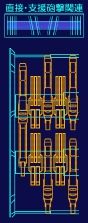

直接・支援砲撃関連

|

87式突撃砲8門

87式支援突撃砲4門

36ミリ予備弾倉24個

120ミリ予備弾倉16個 |

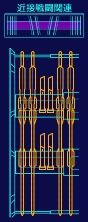

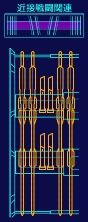

近接戦闘関連

|

74式近接戦闘長刀8本

65式近接戦闘短刀8本 |

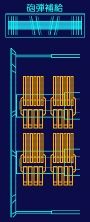

砲弾補給

|

36ミリ予備弾倉48個

120ミリ予備弾倉32個 |

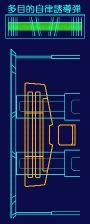

多目的自律誘導弾

|

92式多目的自律誘導弾システム1式

(弾頭制御用センサーユニット含む) |

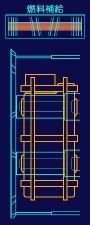

燃料補給

|

燃料補給用ドロップタンク2個 |

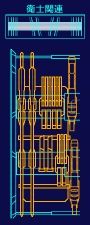

衛士関連

|

87式突撃砲4門

36ミリ予備弾倉9個

120ミリ予備弾倉6個

74式近接戦闘長刀2本

65式近接戦闘短刀2本 |

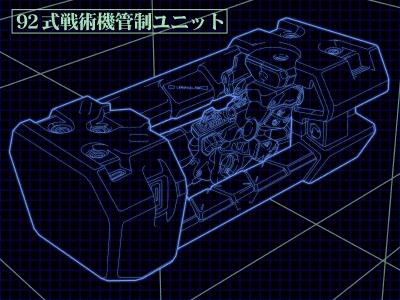

92式戦術機管制ユニット

92年に帝国軍が採用した汎用戦術機コクピットシステム。

このシステムは米国マーキン・ベルカー社の国際特許であり、同企業が独占的に供給している国際共通規格品であるため、東西両陣営で使用されている。

モニターといった装置が存在せず、外の様子は直接パイロットの網膜に投影される仕組みになっている。また、同タイプの複座型も散在する。

通常のベイルアウト(緊急脱出)は、管制ユニット全体を機体前方、あるいは後方に射出(ロケットモーター)し、胞状展開したエアクッションによる軟着陸の後に強化外骨格を装着、場合によっては強化装備のみで離脱する。

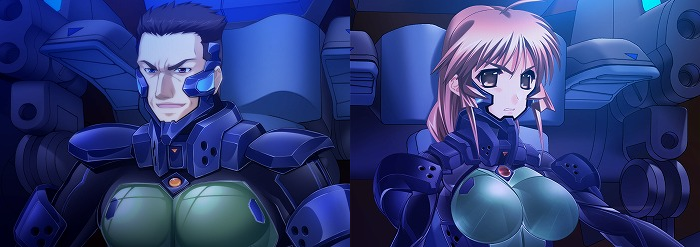

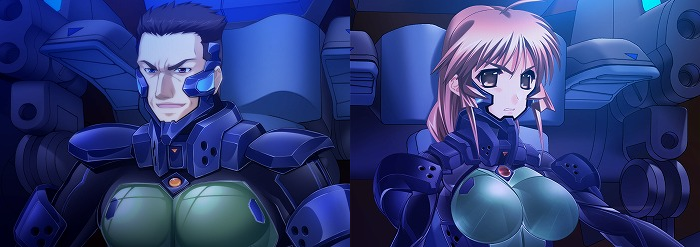

複座型管制ユニット

複座型は、火器管制システム(主にミサイルランチャー)の操作や、ハイヴ突入戦でのナビゲーション、密集近接戦でのサブウェポン制御(例:マウント状態の突撃砲など)等を副衛士が行うことで、衛士の負担を軽減できる。だが近年は、機体の小型軽量化と操縦インターフェースの改良、貴重な搭乗員を節約するという思想等から、衛士ひとりでの運用が主流となっている。

TE本編に登場するソ連軍実験部隊仕様機の複座型管制ユニットは、実戦参加を想定していないため、脱出装置として搭載される強化外骨格ユニットはオミットされている。

XM3(エクセムスリー)

オルタネイティヴ4で理論概念実証機として開発中の00ユニットの研究成果の一つ。戦術機の機動制御用OSシステムの総称で、機動制御の換装ユニット名でもある。

蓄積情報を基に統計的に予備動作を判断する既存OSに対し、並列処理装置による姿勢制御を応用することで動作シーケンスと予備動作の優先順を衛士が任意に選択、変更できる。

入力に対する「パターン認識と集積」を、207B訓練小隊所属:白銀武訓練兵の「コンボ、キャンセル、先行入力」という独自の戦術機動概念を実現したOSは、のちに“衛士の戦死者を半数に減じた奇跡のOS”といわれる。

なお、タケルがFEXに帰還した後、「XM3はひとりの訓練兵が発明した」事実は風説として残り、訓練兵による実証実験という常識はずれの事実が伝播する間に尾ひれがついた結果であり、衛士が好んで話す与太話の類に過ぎない────というのが軍関係者の一致した見解になった。

再突入殻 (REENTRY SHELL)

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (再突入殻.jpg)

ハイヴ突入作戦の際、戦術機を地球低軌道から軌道降下させる為に用いる。

表層は耐熱対弾装甲、その下は対レーザー弾と同様の構造を持っている。

降下時にはロケットブースターで加速し戦術機を高度2000m付近で分離、それ以前の高度でレーザー照射を受けた場合も同様となる。

分離後は先行して地表に直撃しBETAに損害を与えると共に降下する戦術機の盾となる。

再突入殻の信頼性はトータルで91%しか担保されておらず、100機降下すれば戦わずして9機が墜ちる。別名、『空飛ぶ棺桶(フライング・コフィン)』

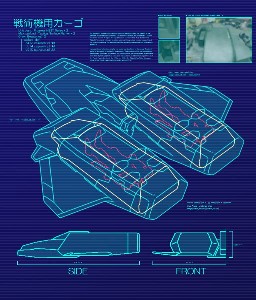

戦術機用カーゴ

最小戦闘単位(エレメント)での突入を可能とする再突入殻システムで、2つの装甲カプセルを組み込んだ戦術機用のカーゴ。

■戦略航空機動要塞■

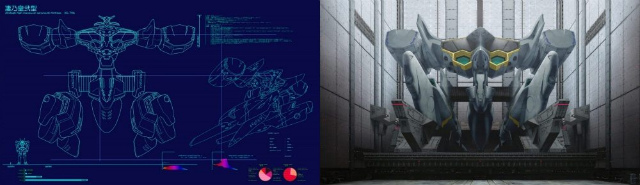

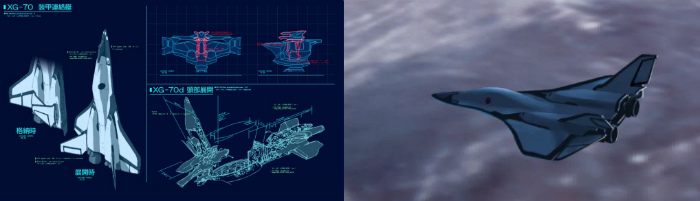

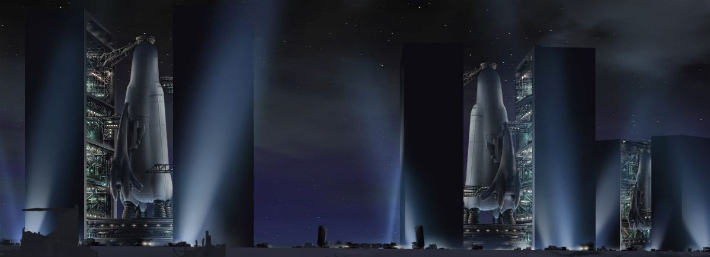

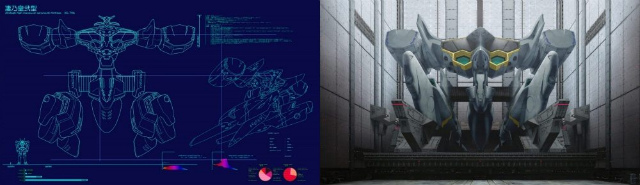

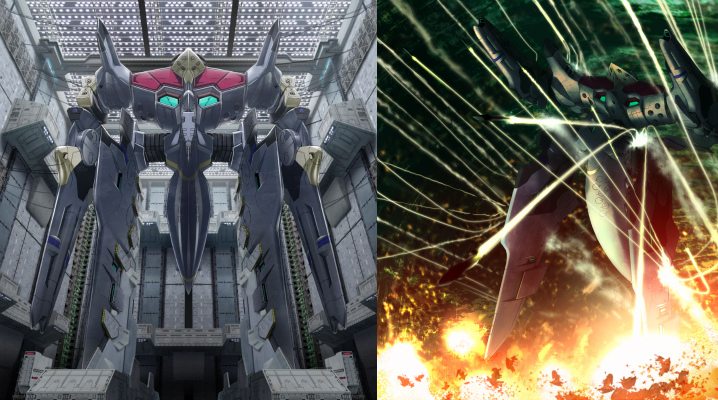

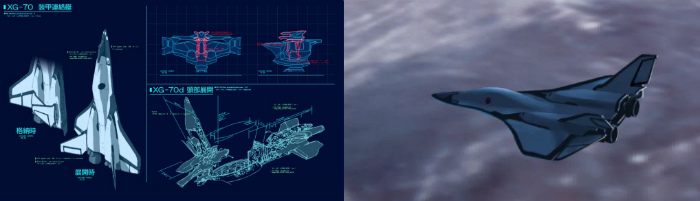

XG-70b 凄乃皇・弐型 【すさのお にがた】 SUSANOH 2nd

00ユニット専用機。

オルタネイティヴ計画内部ではWS-110Aと呼称されている00ユニット機能拡張構想の一つで、00ユニットを確実に安全にハイヴに到達させることが開発コンセプト。

ベースはアメリカで1975年に始まったHI-MAERF計画で生み出された戦略航空機動要塞の試作2号機。

全高は戦術機の約6.5倍(130m超)と非常に巨大だが、ML(ムアコック・レヒテ)型抗重力機関による重力制御で機動制御を行い、莫大な余剰電力による荷電粒子砲でハイヴを殲滅する。装甲材は重光線級の単照射は2分弱、光線級なら7分は耐える仕様だが、重力偏重を展開する重力場(ラザフォード場)を周囲10m以内に展開することでレーザー兵器を無効化する。

スペック上の戦闘性能・能力から実用配備すれば従来の1/100以下の戦力でハイヴ攻略が行えるようになるという。

開発当初はハイヴへの単独侵攻・単独制圧仕様とされていたが、G弾の台頭・ラザフォード場の多重干渉問題などの技術面等の問題で1987年にお蔵入り。モスボール処置されていたXG-70をオルタネイティヴ計画権限で接収。佐渡島ハイヴ攻略攻略戦に試験投入され、堅牢なハイヴのモニュメントを荷電粒子砲の一撃で吹き飛ばしたことからもそのポテンシャルは疑う余地を持たない。

元ネタは米軍試作爆撃機「XB-70 Valkyrie」

XG-70のXは「Experiment(試作)」のXで、Gは「グレイ・イレブン」Gとも推測できる。

凄乃皇弐型 XG-70bの武装及び機体特性は下記の通り

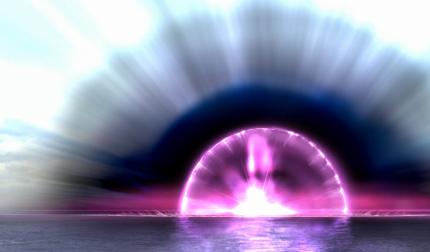

- 荷電粒子砲/Charged Particle Cannon

ML機関の余剰電力があって初めて可能となったXG-70の主武装。イオン化した微細粒子を電気的、磁気的に加速と集束を繰り返して撃ち出し、熱と衝撃で破壊する運動エネルギー兵器。

砲口部の重力場形成装置で荷電粒子の最終集束と斜線方向を制御し、ラザフォード場の次元境界面によりあらゆる干渉が遮断する「見えないバレル」を展開するため、出力の減衰は皆無。

発射態勢に入ると機体底面及び後方以外のラザフォード場が消失し、発射後は機体底面以外のラザフォード場が約4分間消失する。

発射前後で無防備な状態を晒す反面、攻撃力は絶大であり、BETAを2射で4万以上撃破し、BETAは4万以上撃破し、甲21号目標の地表構造物を基部を残して完全に破壊した。

重力制御によって形成される重力場のこと。

XG-70凄乃皇系列機の機動制御に用いられている。

機体装甲面から10m以内に生成・展開されるラザフォード場を維持するために、減速材ではカバーし切れなかった精密な重力場を量子伝導脳を持つ00ユニットによって克服している。

周囲に対して物理的に干渉する重力偏差の影響を受けた場合は、場を維持するためにML機関の出力を増大をさせなければならない。

ラザフォード場の爆発的な拡大……G弾と同じ現象。

臨界状態になるとラザフォード場(ML即発超臨界反応境界面)が球状に超臨界反応点消失まで拡大し続けるグレイ11の臨界特性をそのまま用いたものがG弾。

ML機関中核である抗重力機関はその臨界爆発を減速材と量子伝導脳を持つ00ユニットで制御したものなので、両方を持たない凄乃皇はML機関が暴走し、G弾と同じ現象が起きる。

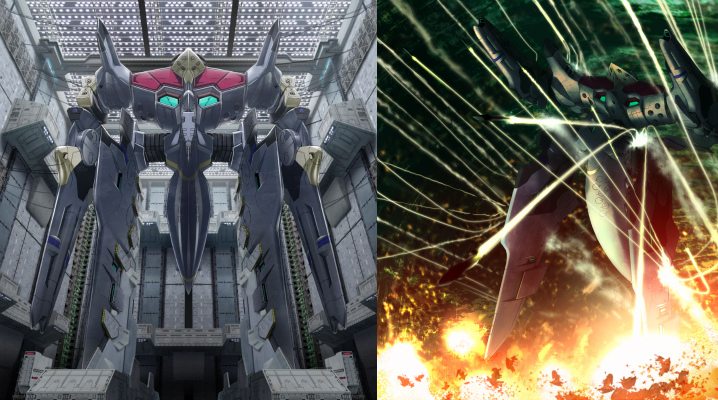

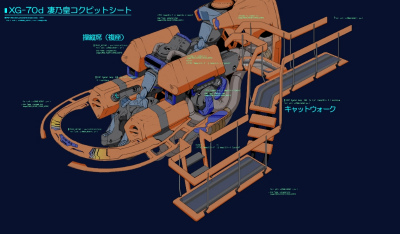

XG-70d 凄乃皇・四型 【すさのお よんがた】 SUSANOH 4th

凄乃皇弐型の後継機で、オリジナルハイヴ攻略用。

動力仕様は弐型と同じくML(ムアコック・レヒテ)型抗重力機関。

HI-MAERF計画とオルタネイティヴ計画の混血機。

弐型で実装出来なかった近接防衛能力と通常攻撃能力を付加された真のXG-70。

近接戦闘用の武装が追加(腕部及び脚部)された為に大きさは弐型よりもさらに巨大化し、戦術機の約10倍(約180m)にもなる。

弐型と異なり、ラザフォード場の多重干渉の問題が解決した為、00ユニット以外の常人の搭乗を可能とし、複座型制御によるマルチタスクで00ユニットへの負担を軽くしている。

弐型のネックであった、ラザフォード場の自動制御が可能になり友軍機が近づいても重力偏重に巻き込まれる心配は無い。

抗重力機関による自力での重力圏突破が可能。場の雰囲気にそぐわないとして、桜花作戦の駆逐艦打ち上げシーンからは外された。

また作品中では00ユニットである純夏の意思制御により、味方戦術機の周辺を囲むようにラザフォード場を制御、敵の攻撃からの防御を行うことなども可能なようである。ラザフォード場の多重干渉を最大限に防ぐため、00ユニットである純夏にとって最も大切で守るべき存在である、武と霞が複座で搭乗した。

00ユニットである純夏は別室の00ユニット専用シートにて搭乗した。

弐型の失敗を踏まえ、作戦失敗時及び本機での離脱困難な場合、XG-70dの頭部が展開し、管制ブロックに格納された装甲連絡艇での脱出が可能になった。

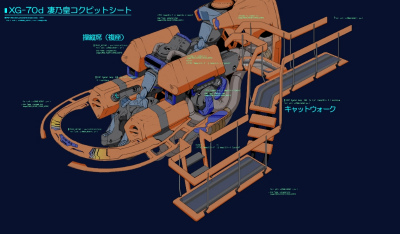

凄乃皇四型のコックピット。

前方は砲主兼操縦士席で、前方はシームレスの全球スクリーンとなっている。後方は航空士席。操縦桿の類は存在しない。(リーディングによる管制補佐が役割だったため)

凄乃皇四型 XG-70dの武装及び機体特性は下記の通り。

- 2700mm電磁投射砲/2700mm Electromagnetic Projection Cannon(レールガン)

2門搭載されている(桜花作戦に於いては主機換装による出力不足の為、搭載は見送られた)

2本のレールに電流を流し、発生するローレンツ力によって砲弾を発射する砲。

レールガンの理論自体は古くから存在し、火薬式の砲よりも高速で砲弾が発射できるが、莫大な電力が必要とされる為実用レベルには至っていなかった。しかしラザフォード場生成に伴って発生する膨大な余剰電力を利用しその実現を可能とした。

- 120mm電磁投射砲/120mm Electromagnetic Rapid Fire Cannon(レールガン)

8門搭載されている(桜花作戦に於いては主機換装による出力不足の為、搭載は見送られた)

小口径のレールガン。帝国軍技術廠が試作した電磁投射式速射機関砲、通称試製99型電磁投射砲は凄乃皇四型の120mm電磁投射砲が元となっており、ブラックボックス化された機関部を横浜基地の兵器開発部門が技術廠に提供した事が開発成功の切っ掛けとなった。

- 36mmチェーンガン/36mm Chain Gun

12基搭載されている。(桜花作戦に於いては制御調整の問題があり、6基搭載)

戦術機の突撃砲に搭載されているチェーンガンを転用したもの。当然ながら弾数は戦術機の比ではない。

36基の発射筒を持ち、12箇所に搭載されている。

対レーザー弾頭、広域制圧弾頭、通常弾頭の3種類のミサイルが発射可能。

16基の発射筒を持ち、2箇所に搭載されている。硬隔貫通誘導弾頭弾(バンカーバスター)が発射可能。弾頭にはS-11が使われている為S-11弾頭弾とも。

劇中では荷電粒子砲発射と同時に頭上に斉射しているがその場面は描かれていない。

- 荷電粒子砲/Charged Particle Cannon

1門搭載されている。

水素原子を磁石の列の中で加速させ、十分な速度を得た所で撃ち出す運動エネルギー兵器。基本構造は弐型と同一のものであろう。

発射時には空気がプラズマ化し、粒子の熱と衝撃によって目標を破壊する。

粒子はレーザーとは異なり質量を持っている為、ニュートンの法則に従い射撃時に反動が発生する。

そのため射撃時には、反動を相殺するラザフォード場を機体後方に展開する必要が有る。

凄乃皇弐型と同様、機体制御と機体防御に必要な重力場だが四型はラザフォード場の自動制御が可能になり友軍機が近づいても重力偏差に巻き込まれない様設定し直された。

しかし四型は基地防衛戦の時にBETAの攻撃を多数受けたので、出撃の際は上記の通り兵装艤装が不十分なままでの航行となった。

出力確保は60%が限界とされ臨界運転は大気圏突入と主砲発射直前の2回までと定められた、進軍中規定耐久値を上回る事態が何度か発生したものの、00ユニットの頑張りもあり何とかあ号標的ブロックまでラザフォード場を維持し続ける事ができた。

防御兵器であるラザフォード場を攻撃兵器に転用した場面である。

WS110/XG-70b パーシアス

月刊MRVol.3で掲載されたML機関の運用試験及び搭乗員訓練用に試作された最初の機体。

有人飛行試験中にゴードン・マンテル大尉、以下テストパイロット12名をボルシチにする事故を発生させてしまう。

■オペレーションオリンポス■

G17-b ハーキュリーズ級航宙砲撃要塞

落着ユニット射出源を排除する、「第二次月面大戦」から続く惑星間ハイヴ攻略作戦に登場する。

量産に至ったXG70シリーズの最新型。凄乃皇四型の設計をベースに、この時代までに解析されたG元素応用技術により全ての欠点が改修され、惑星間侵攻を前提に機体は340mまで大型化されている。機体後部に航宙ユニットを装備すれば全長720mにもなる。

極超長距離射撃戦を主体とするため、副砲(両腕)はほぼ固定。荷電粒子砲撃はラザフォード・フィールドのコントロールにより曲射も可能。また、大気圏への砲撃も、ラザフォード・フィールドの次元境界があらゆる干渉を排除するため、出力の減衰は皆無である。

機体後部にドッキングされる航宙ユニットは、かつてのオルタネイティヴ5にて建造されていた移民船と同規格で縮小設計されたものであり、Gリアクターの余剰エネルギーを利用した生命維持環境が常用できる設計となっている。その為最大1500人が常時覚醒状態で搭乗可能で、カタログスペック上は金星圏まで単独侵攻可能な機体となっている。

この機体は最低でも100以上が量産されており、「火星軌道上から火星表面のハイヴに向けて何百ものG-17bが荷電粒子砲を一斉発射する」というイメージボードが制作されている。

■人類統合体宇宙軍■

シリウス級跳躍航宙艦

本来であれば不適切だがハーキュリーズ級を1戦闘単位として考えるためここに記載する

全長2880mの汎用宇宙艦。探査、戦闘、生命維持などあらゆる面で高い自己完結能力を備える。

このシリウス級一隻で、ハーキュリーズ級二個中隊(24機)に匹敵する戦闘・侵攻能力を備えており、珪素生命体(シリコニアン)母星使節艦隊には24隻が護衛哨戒任務で随伴する。

船体両舷に合計4箇所の戦術機投射カタパルトが備わっており、戦術機搭載能力も十分といえる艦である

エルピス級跳躍航宙母艦

珪素生命体(シリコニアン)母星使節艦隊の旗艦。全長8800mの、人類史上最大の戦闘跳躍航宙艦。その高い単艦完結能力は、「空間移動する循環型戦闘都市国家」と呼ぶに相応しい。カタパルトに依らない単艦異相空間転移跳躍も可能。他銀河座標などの大深度宇宙探査ミッションを現実的な期間で達成するためにはフォーマルハウトなどの極超距離跳躍カタパルトが必要である。

大規模循環型生命維持環境が内在しているため、数万人規模の搭乗員全員が覚醒状態のままであっても、世代宇宙船として十分に機能し続ける能力を保持している。

異相空間転移跳躍中は実在宇宙のあらゆる物理現象から隔離されるため、ウラシマ効果などの影響は一切受けない。したがって、逆さ文字入りメッセージに出迎えられるといった展開はない。

名前の由来となったエルピスだが、これはギリシャ神話の「パンドラの箱」の最後に残ったもの。(英語圏では希望と訳されるものである)

ただし解釈には諸説あり、そのどれをとっても後味が悪い(ある意味「吉宗流」のネーミングである)

異相空間転移カタパルト フォーマルハウト

G元素の応用研究で実現した、極超距離空間跳躍用のカタパルト。

他のSF作品に登場する超空間ゲートとは違い、出口側の設置が不要で、母星座標の秘匿も相まって最大の利点である。

復路では、安全が確保された座標にて、母艦に搭載されたモジュール式ゲートを組み立てて帰還する。

残置したゲートが敵、あるいは敵にコントロールを奪われた航宙艦に利用される場合に備え、認証の不一致で発動する自壊プログラムが備えられている。

なお、漫画版「マブラヴオルタネイティヴ」に登場した際は「転移ゲート」と表記されているが、誤植ではなく、上記の説明を記載できないための措置である。なので出版社などに問い合わせをする必要はない

|

+

|

アユマユ オルタネイティヴ |

■戦略合神機■

火之迦具鎚 【ひのかぐつち】

アージュオフィシャルファンクラブ専用ソフト『アユマユ オルタネイティヴ』より。 (初出はDVD『あゆまゆ劇場』)

正直、ここに載せて良いか悩む。

手前から、壱号機、弐号機、参号機 『D計画』の切り札にして遺産。 3機の戦闘機が合体し、通常の戦術機の数倍の大きさを誇る巨大戦術機。 飛行・合体中に、光線級のレーザー照射を受けないのはお約束。 複数の 無限力機関を搭載しているため、その戦闘力は絶大。 『水晶防壁』、『猛禽翼翔天』、『駿馬百裂拳』等、全ての 護闘士の技を使用できると予想される。 無限力機関を全開にすると赤くなり、更にパワーアップ。 無限力機関が常時発生させている無限力フィールドは、電磁波を拡散させてしまうためレーダーには映らない。 極秘試作機のため、識別信号も発信していないので、味方誤射注意。 欠点は、搭乗者が無限力を使用できること(最低一人いれば残りは自律制御可能)と稼働時間が短いこと。

|

■強化外骨格■

強化外骨格とは簡単に言えば、人間の動きをトレースして力を増幅する、動力付きの鎧みたいなものである。

その用途は、軍用兵器から土木建築、医療用の補助器具まで多岐にわたり、様々な形状やサイズのモデルが存在する。

陸戦部隊の強化外骨格部隊は市街地や、基地施設内など戦術機の運用が難しい局面での小型種掃討を主任務としている。

比較的大型のものを「ES(Exoskeleton)」、準等身大の軽装備を「FP(Feedback Protector)」と呼称する。

またその構造上、壕内などの高さ1m以下の空間を長時間移動したり、更にそれ以下、匍匐前進を余儀なくされる状況を、強化外骨格はもっとも苦手とする。

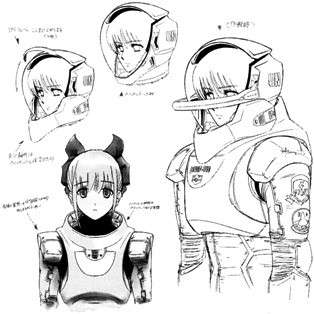

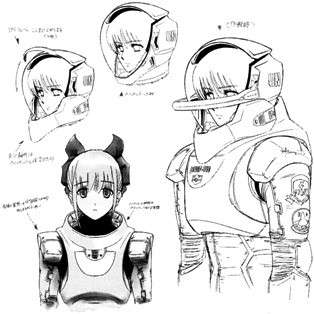

89式機械化歩兵装甲

Type 89 mechanization foot soldier armoring

(赤色の部分が衛士及びコクピットシート部分)

92式戦術機管制ユニットの緊急脱出システムの中核となる軽強化外骨格。

戦術機が擱座及び何らかのトラブルを被った際に使用する。

シート部分のメインフレームが衛士に覆いかぶさるような構造をしており、管制ユニットのビーム内に格納されている腕部、脚部が自動装着され起動する。

ベイルアウトにおいて、何らかの原因で、着陸後、あるいは射出そのもの、もしくはハッチの開閉が不可能になり、戦術機内に閉じ込められた場合、強化外骨格を装備運用する。

純粋な戦闘用に設計された陸軍採用モデルに比べ、装着者の露出部分が多く、兵装も限られているが、その分軽量であり稼働時間も長い。

日本では光菱重工がライセンス生産を行っている。

87式機械化歩兵装甲「MBA-87C」

日本帝国陸軍が87年に正式採用した強化外骨格。小型種に対抗するために開発され、他の第3世代強化外骨格以上の性能と評価も高い。戦術機管制ユニット収納の89式強化外骨格と比べると大型かつ高出力で近接格闘戦闘用に装甲も強化されている。兵装の拡張性も高く固定兵装の戦刃以外に様々なオプションが搭載可能となっている。

機械化歩兵装甲部隊装着する強化外骨格はPMS(パワードマスタースレイヴ)による動作情報出入力と、間接思考制御ならびに音声入力の併用によって、搭乗者の動きを拡大模倣する。搭乗者はヘッドセットを装着したまま専用のヘルメットを被り強化外骨格に接続。コアフレームの緩衝機構によって装着者は保護され、強化外骨格に加わる衝撃や加重から隔離されている。運用に際して必要最低限のフィードバック抵抗を感じるだけで、その出力は腕部スレイヴモジュールが最大5倍速、最大12倍力で随意追従運動可能。

また脚部スレイヴモジュールは最大8倍速、最大17倍力で可動。さらに腰部には跳躍ユニットが2基装備され、連続200秒の飛翔も可能。

ただし、機械化装甲歩兵が対応できるのは中型種(戦車級)までで、それ以上になると重兵装であっても持て余す事になるため、戦術機の出番となる。

兵装としては右腕部アタッチメントに12.7mm重機関砲、右肩後部アタッチメントに7.62mm機関銃、左腕部アタッチメントに爆発反応装甲付き追加装甲、左肩部アタッチメントに多目的擲弾発射装置などがある。

サイブリット(いわゆるサイボーグ)の運用にも耐えられる優秀な兵器。

WAR ENSEMBLE(ウォー・アンサンブル)では外骨格での作業が予定されていたため、工作機械を接収して改造、マニピュレーターとし、戦斧を装備している。左の画像が標準モデルで、左下が人と比較の画像。多少姿勢を崩しているので実際はもう少し差があると思われる。

97式機械化歩兵装甲

アージュオフィシャルファンクラブ専用ソフト『アユマユ オルタネイティヴ』より

Type 97 mechanization foot soldier armoring

大空寺財閥が開発した軽強化外骨格。

帝国陸軍の機械化歩兵部隊に配備されている強化外骨格は大空寺製が圧倒的なシェアを占め、前線での信頼性や評価も高い。

図の赤線部分はオプション装備で、肩にマルチディスチャージャー、膝に追加装甲、腕に近接戦用爆圧式戦杭(パイルバンカー)が装備されている。

設計は大空寺重工の強化外骨格開発部を統括する

マックス梓氏。

特にパイルバンカーは氏のごり押しによって開発され、なし崩し的に純正装備となった、という逸話がある。

|

+

|

アユマユ オルタネイティヴ |

後発としては堅実な兵器メーカーである大空寺だが、その一方でかつてのオルタネイティヴ3にも(如何わしさで)匹敵する先進的な極秘開発を陸軍(上層部のごく一部)と共に進めている。

それは『D計画』と呼ばれ、搭乗する兵士に無限力(ナユタ)と呼ばれる一種の超能力を人工的に発現させ、それを増幅して兵器として応用・運用可能とするシステム───無限力転換炉を搭載した新概念兵器の研究開発なのである。

そこでは無限力転換炉を搭載した強化外骨格の研究も進められており、この画期的な新兵器の開発が成功し、理論値通りの性能を発揮したとすると、この強化外骨格を装備することで、たった一人の歩兵が戦術機一個大隊相当の戦力になるという。

|

ハーディマン

戦術機以前に米陸軍に採用された歩兵用の対BETA兵器。

1970年に、人類初のFP(Feedback Protector)兵器として、実戦部隊が月面戦争に投入された。歩兵では扱えない重火器の運用と同時に、装甲車両では不可能な3次元機動が可能となることで、月面での対BETA戦闘に大幅な変化をもたらした。のちの戦術機につながることとなり、人類の転換点となったのである。

その後もより重装甲、重武装、ジャンプユニットが装備された『ハーディマン』の後継機や派生機が各国の陸軍機動歩兵部隊で稼動中。

米陸軍制式採用モデル

主腕に12.7㎜重機関銃を装備し、肩部には携帯用小型ミサイルを装着。

テイルバインダーに跳躍ユニットを装備。

携行用対戦車榴弾が装備可能。

■衛士強化装備■

いわゆる「パイロットスーツ」と呼ばれるもの。スーツとヘッドセットで1組。

99式衛士強化装備

日本帝国軍が1999年に制式採用した戦術機周辺装備。在日国連軍に対してはオルタネイティヴ4の誘致に際し、通例に従って日本政府から提供された。

高度な伸縮性を持ちながら、衝撃に対して瞬時に硬化する性質をもった特殊保護皮膜の第一層(データスキン)と、各種装置を収納したハードプロテクター類を含めた第二層(アーマースキン)で構成されている。

頚部と肩のプロテクターには主要電子機器の他、カウンターショック、圧力注射などの救命機構、生命維持装置が収められている。ロックコネクターも装備されており、高機動時の急激なG変化による頚部損傷を防ぐ。頚後部には着座用のロックコネクターがあり、腰部、下腿部の四点支持にて座席に身体を固定する。

耐Gスーツ機能、耐衝撃性能に優れ、防刃性から耐熱耐寒、抗化学物質だけでなく、バイタルモニターから体温・湿度調節機能、カウンターショック等といった生命維持機能をも備えている。

内蔵バッテリー容量は連続フル稼働で約12時間、生命維持機能に限定した省電力モードで72時間であり、コクピット着座時は機体側の電力で稼働し、自動で充電モードへ移行する。

2ℓの飲料水パックを内蔵しているが、緊急モード時は汗及び尿の分解濾過装置によって水分の循環も可能である。

伸縮性の高い排泄物パック容量は最大500gだが、消化吸収率の高い合成食品とそれに添加された薬剤によって排便量が極端に抑えられているため、充分である。人体前面部、急所の箇所はドレーンと呼ばれ、ドレーンユニット内部の流体樹脂が体温に反応して浸透、急所部を型取りする形となる。

同機能ではあるが種別として男性用と女性用、カラーリング別に訓練兵用と正規兵用の4種が存在し、待機時の電力消費を防ぐ外部バッテリーユニット(Cウォーニングジャケット)が付随する。訓練用では保護皮膜が無着色半透明であり、その理由は、「羞恥心の鈍化」「重大事故が起こりやすい訓練兵の負傷個所の即時視認性を高める」「分解液による分解が速いこと」である。

戦術機操縦においては、ヘッドセットとスーツ全体で脳波と体電流を測定し、装着者の意思を統計的に数値化し常にデータを更新、戦術機や強化外骨格の予備動作に反映させるという、間接思考制御のインターフェイスとして機能する。

ヘッドセットは戦域情報のデータリンク端末であり、それ自体に高解像度網膜投影機能を有しているため、ディスプレイ類を必要としないだけでなく、視力の強弱も影響しない。機体側コンピューターとの回線接続は、シート全体でコネクトする接触式と

無線式の二系統であり、操縦の際、スーツの一部でも座面に接触していれば直接リンクが成立し、離れれば無線に切り替わる(有効範囲はおよそ400m)。

緊急時の脱着の際には、鎖骨両脇のレスキューパッチを同時に押し潰すことで、分解液が保護皮膜に浸透し、素手でも裂ける程度まで柔らかくなる。ただし、強化皮膜のゲル素子は傷にも浸透し、高い止血効果を発揮するため、迂闊に引き剥がすと大惨事となる。本来は負傷衛士の緊急手術で使用されるが・・・当然タケルちゃん御用達。

下記の気密ヘルメットと組み合わせれば短時間であれば核爆発のあった地域でも行動可能となる。

また、この装備は主に2段階に分けられ、最初に皮膜(データスキン)を装着。その後装甲ブロック(アーマースキン)をその上から装着する仕組みとなっている。強化装備専用のロッカーでは、保存のほか、その装甲ブロックに収められた各種データを吸い出す機能も備わっている。皮膜に関しては高額な消耗品で、仮に損傷がなくとも通常使用(平均)で10回が廃棄の目安。再生処理に回される事になる。腰回りと下腹部、脚端部のブーツには体温調整機能や水循環システム、排泄パックを収納する。

なお、この強化装備は世界各国の国連軍で使用されており、2001年時で強化装備をどれかひとつ上げるとすればこれになるだろうという最も一般的な形状の強化装備であるといえる。

99式気密装甲兜(きみつそうこうとう)

クロニクルズ04で正式登場。一応、宇宙にも行けるほどの機密性がある。通称は簡易ヘルメット。光っているバイザーは通電する事で色が変わる。この部分は「装甲」という概念で設計されており、パネルラインごとに透過率の変更が可能。様々なグラフィックパターンに変更が可能で、部隊章や識別番号などを表示できる。TDAでは実際にウォードッグの部隊章が表示されていた。すべて透明にする事も可能。インライトも装備されている。低酸素地帯での戦闘のため、万が一コクピットの外での活動があった場合に備えて全員が装備した。画像は龍浪響中尉のもの。余談だが84式気密装甲兜、77式気密装甲兜と言うものも存在する。帝都燃ゆにて77式の正式名称が発表されたため、このような形に変更している。

正面はスーパーポリカーボネイトと、クリアグラファイトの多重積層装甲で、強度はスーパーカーボンとほぼ同じ。透過させていない場合、両面ともディスプレイとして使用される

零式衛士強化装備

00ユニット強化装備

00ユニット・鑑純夏専用強化装備。XG-70 凄乃皇搭乗時に着用する。

77式衛士強化装備

最も古い強化装備システム。緊急脱着用のレスキューパッチが一つしかないのが見て取れる。こちらにも99式と同じく気密ヘルメットが存在し、小説版「帝都燃ゆ」にて登場している。

各国軍の強化装備

アメリカ軍採用の強化装備。海軍、陸軍ともに機構は共通であると思われる。(部隊でカラーが違う可能性などは存在する)

当然ながら男性モデルも存在し、TEで多く見かけることができる。なお、TEでサンダークがテロの途中99式強化装備に着替えていたが、これは国際最新モデルになっている99式のほうが性能が高い可能性があるため、高Gに耐えるために着替えた可能性がある。(身も蓋もないことをいえばゲーム内の素材の都合という可能性も)

カラーは違うがアメリカの強化装備と同一だと思われる。ライセンス生産品である可能性が高い。なお、トルコ軍、ネパール軍も同様の装備のため、国によって導入年代が違うだけだと思われる。

試97「乙、甲」型衛士強化装備(紅の姉妹の強化装備)

二人の強化装備は特別製で肩部プロテクターが左右非対称である。クリスカのものが乙型、イーニァのものが甲型である。

73式機械化歩兵強化装備

強化外骨格用の強化装備。基本的に77式強化装備と同一のものだが、装甲が追加されているのがわかる。73式になっているのは強化外骨格の運用開始時と同じ年のため。(F-4ショックで戦術機納入が遅れたため戦術機用は77式となっている)

こちらの装備には91式ヘルメットが存在し、こちらはフル装甲タイプの宇宙を含む全環境対応型。

|

+

|

アユマユ オルタネイティヴ |

大空寺財閥仕様の衛士強化装備

アージュオフィシャルファンクラブ専用ソフト『アユマユ オルタネイティヴ』より

すかてんの制服をモチーフとした、キュート&クール&機能的な特殊装備。

火之迦具鎚搭乗時にあゆ、まゆ、純が着用した。

護闘士の強化装備

アージュオフィシャルファンクラブ専用ソフト『アユマユ オルタネイティヴ』より

各護闘士ごとに細部が異なる形状をしている。

あゆ、まゆ、純、こずえ、明理、姫奈、恵理澄、栖海良、涅沙、凱王が着用。

護闘士ではないが、G-GUYも専用強化装備を着用した。

|

駆逐艦乗りの宇宙服

桜花作戦時、一文字艦長の顔グラ用に設定されたが表示カットのため、没。

『チキン・ダイバーズ』で日の目を見る。

■支援車輌■

87式自走整備支援担架

戦術機の輸送に使用される大型トレーラー。

自走整備支援担架と支援輸送車両を簡易ハンガーとすることで基地施設外での出撃準備、応急メンテを行う事ができる。

支援輸送車両

戦術機の陸上輸送時に同行する輸送車両。

戦術機の跳躍ユニットや各種武装などを兵装コンテナに搭載して運搬する。

- 兵装コンテナの積載例

跳躍ユニット左右1組

兵装担架システム左右1組

突撃砲4丁

長刀2振

多目的追加装甲1個

多目的自律誘導弾システム左右1組

補給車両

12・5事件、亀石峠での補給中、吹雪の足元にいた車両。

多脚運搬車輛

■戦術機母艦■

大隅級戦術機揚陸艦

戦術機を最大16機(4個小隊)搭載可能。離艦・着艦には戦術機の跳躍ユニットを使用する。本編では戦術機母艦と称されていたが、それは俗称。2001年時点で帝国軍には本格戦術機母艦が配備されていないため。本級の実態は輸送艦に限りなく近い揚陸艦。戦術機の簡易整備と燃料や武器の補給が可能。

全長340m 全幅66m。

- 大隈

甲21号作戦に参加。

- 高尾

甲21号作戦に参加。

(メカ本では高雄)

- 国東

甲21号作戦に参加。

- 下北

甲20号作戦に参加。帝国海軍 第2戦術機動艦隊所属。

艦名は高尾以外は海上自衛隊の輸送艦

おおすみ級が由来。

三浦級中型戦術機母艦

メカ本の日本帝国海軍の説明にその名があるが、詳細は不明。

■潜水母艦■

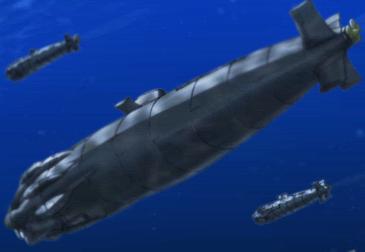

崇潮級強襲潜水艦

別名、81式潜航ユニット。海神の衛士からは「母艦」と呼称される。

ソードフィッシュ級のライセンス生産艦。

艦首に海神(A-6J)を1機搭載し、潜水形態時の海神の長距離移動を担当する。

さらに海神分離後は海上に浮上し、艦体に装備したクラスターミサイルなどの対地兵器で海神を支援する支援兵器プラットフォームでもある。

- 崇潮

崇潮級強襲潜水艦のネームシップ(多分、1番艦)。

甲21号作戦に参加。また甲20号攻略作戦「錬鉄作戦」にも参加している。

同じ読みが海上自衛隊の潜水艦うずしお型やおやしお型に存在する。

ソードフィッシュ級中型潜水艦

A-6 イントルーダーと同時に配備された、長距離侵攻用の潜水母機。

スケート級原子力潜水艦に同名の艦が存在するが、関連は不明。

ロサンゼルス級支援母艦

海中での稼働時間向上を図った原子力推進型の潜水母艦。

こいつの艦首にA-12 アベンジャーを付けたもの?

大型潜水艦母艦

支援母艦を複数格納し、整備・補修も可能な洋上型タンカーサイズの大型艦。

■装甲連絡艇■

作中でオリジナルハイヴ攻略後に武達が搭乗し脱出したもの。

凄乃皇四型の頭部付近にブースターに包まれた形で搭載されており、スペースシャトルのオービターと同等の役目を果たす。下面は大気圏再突入用の耐熱パネルとなっている。

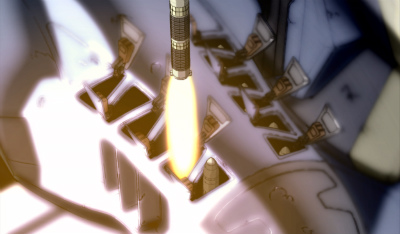

■再突入型駆逐艦(HSST=Hyper Surface Shuttle Transporter)■

輸送機や軌道降下作戦時の母機として用いられる再使用型宇宙往還機。全長約60m。

非武装だが、機体上部に戦術機用カーゴを搭載可能。打ち上げにはロケットブースターや電磁カタパルトが用いられる。

珠瀬事務次官が横浜基地に来訪する際に搭乗していた。

ULのHSST落下事件では1200mmOTHキャノンによって撃墜されている。

チキン・ダイバーズでは軌道降下作戦時の機体の上下が天地逆に改められている。

- ラファイエット

桜花作戦に参加。艦名の元はコチラ

- 夕凪

桜花作戦に参加。艦名の元はコチラ

- 早蕨

桜花作戦に参加。艦名の元はコチラ

- エイラート

桜花作戦に参加。艦名の元はコチラ

- シャイロー

桜花作戦に参加。艦名の元はコチラ

- ネウストラシムイ

桜花作戦に参加。艦名の元はコチラ

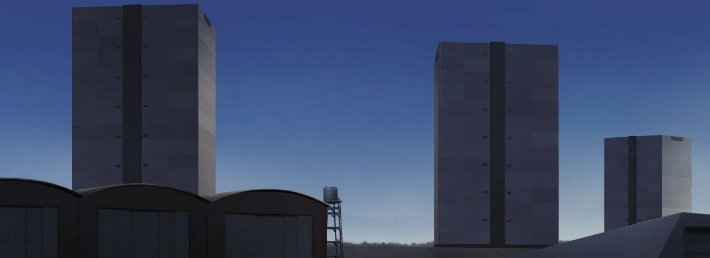

■ロケットブースター■

再突入型駆逐艦や物資を衛星軌道上に送り届ける際に使用するもの。

HSSTを軌道上まで到達させるには、通常マスドライバーの1つである電磁(リニア)カタパルトを使用するが、横浜基地では先のBETA戦で電磁カタパルトが二機とも大破してしまい、滑走路も支援砲撃の影響を直に受けた為使用ができなくなった。第2滑走路に存在するシャトル打ち上げ施設(射場)も大量のBETAが展開していたが、奇跡的に全機無傷で生き残ったそのお陰で決戦部隊を軌道上に送り出す事ができた。

打ち上げのシーンは吉成鋼がアニメーションで描いたのでそちらも注目したい。

打ち上げ施設の外見は

VABと似ており機能的にもほぼ同じと言える、違う点は筐体が左右に滑動しそのままロケットブースターを宇宙に射出する事が可能という所だ。

手順では、戦術機に搭乗→戦術機が対レーザー装甲カプセル(再突入殻)に収容→再突入カーゴにカプセルを搭載→再突入型駆逐艦(HSST)にカーゴを搭載→ロケットブースターにHSSTを搭載という具合になっている、電磁カタパルトが使用可能な時はHSSTのまま低軌道に到達する事が出来る。

ブースターには4発のロケットエンジンが付いており推進燃料も多く搭載している、流石に宇宙にHSSTを送り届けるだけあってこのロケットエンジンは戦術機の出力の比ではない。

- 機械化装甲歩兵部隊は施設に侵入してきた小型種を抑える縁の下の力持ちなのに、

あまりの影の薄さに存在自体を忘れられがち。

大多数のプレイヤーはクライマックスの、

「機械化装甲歩兵部隊が交戦中です!」

このオペレーターの発言でその存在に気づく。 -- (名無しさん) 2013-06-01 08:47:36

- クロニクル4で強化外骨格が主人公機の外伝があるって聞いた -- (名無しさん) 2013-06-10 10:38:15

- 不知火弐型フェイズ3が完全にYF-23 もうちょっと違いがあっても良かったと思うんだがなぁ -- (名無しさん) 2013-06-11 19:38:16

- ↑2

それ確実に登場人物全滅しちゃうフラグだよね -- (名無しさん) 2013-06-13 10:30:02

- 個人的には少しイスラエルの変態改造を見たい気がするんだ。 -- (名無しさん) 2013-06-16 00:57:38

- 機械化装甲歩兵の存在は知ってはいたが名前しか聞いたことないw -- (名無しさん) 2014-03-17 15:57:11

- 通常兵器欄

82式指揮戦闘車両ってストライカー(下のスイス製8輪装甲)買って装備してるのかな?

6輪だけど82式指揮通/87偵察警戒を使ったほうがいいのかな?

二次創作の資料によらせてもらったんだけども -- (名無しさん) 2014-11-08 11:06:10

- XM3の正式名称について

Xeno Maneuver in 3-dimensional spaceの略。

Xenoは英語で「異種」元になったギリシャ語では「外から来た」という意味。

「外の世界から来た異種の3次元機動概念」を表すものとして夕呼が命名した。

という電波を受信しますた。 -- (名無しさん) 2015-02-19 08:22:13

- ↑個人的には好き -- (名無しさん) 2015-02-19 18:58:46

- ↑ありがとうございます。

Xenoに二重の意味を持たせた上で片方を隠して命名する、という点が個人的なお気に入りポイントですw -- (OTZSTO) 2015-02-19 23:11:11

最終更新:2025年03月09日 21:46