ふたば系ゆっくりいじめSS@ WIKIミラー

anko2695 バニラハザード (前)

最終更新:

Bot(ページ名リンク)

-

view

『バニラハザード (前)』 36KB

不運 戦闘 同族殺し 共食い 野良ゆ 都会 独自設定 ぺにまむ 四作目。初めて連載物に挑戦。

不運 戦闘 同族殺し 共食い 野良ゆ 都会 独自設定 ぺにまむ 四作目。初めて連載物に挑戦。

※注

- ゆっくりに関しての独自設定強し

- 人間さんが被害に遭う描写あり

- ゆっくり同士での殺害描写あり

- 作中、視点変更あり

- 一部のゆっくりがかなり優秀です

過去作品

ドカッ!!

「ゆべらぁっ!?」

「れいむうううううぅぅぅぅぅ ぶべっ!?」

「黙れ糞饅頭」

「れいむうううううぅぅぅぅぅ ぶべっ!?」

「黙れ糞饅頭」

蹴り飛ばされたつがいに向かって叫ぶまりさの頭を、男が勢いよく踏みつける。

男は今、ゆっくりへの制裁の真っ最中であった。

このれいむとまりさの二匹は、男が換気用に開けていた窓からの侵入を試みたところを見つかり、捕獲された。

そして、休日を邪魔された男の怒りのはけ口として、激しい暴行を加えられていた。

このれいむとまりさの二匹は、男が換気用に開けていた窓からの侵入を試みたところを見つかり、捕獲された。

そして、休日を邪魔された男の怒りのはけ口として、激しい暴行を加えられていた。

「ゆぎっ…ゆぎ……れいぶのきれいなおがおがぁ……」

「なんでなんだぜえええええぇ!? まりさたちはおひっこしをしてただけなんだぜえええええええぇ!?」

「俺の家にか? ふざけんなよ」

「なんでなんだぜえええええぇ!? まりさたちはおひっこしをしてただけなんだぜえええええええぇ!?」

「俺の家にか? ふざけんなよ」

男は舌打ちし、バレーボールほどの大きさのまりさを帽子ごと片手で掴み上げる。

そしてそのまま棚の下で呻いてるれいむの方に向き直り、力いっぱい投げつけた。

そしてそのまま棚の下で呻いてるれいむの方に向き直り、力いっぱい投げつけた。

「久しぶりの休みを邪魔しやがって、この野郎がああああ!!」

ドゴッ!!

「おぞらぶびぇっ!?」

「まりびゅっ!?」

「まりびゅっ!?」

まりさの肉弾をまともに食らったれいむは再び棚に叩きつけられ、口から泡の混じった餡子を吐き出した。

当のまりさはバウンドして棚にへばりつき、黒い染みを残しながらずり落ちてくる。

当のまりさはバウンドして棚にへばりつき、黒い染みを残しながらずり落ちてくる。

「…ゆげぇ…ゆげ……」

「まりざ、まりざぁぁ……」

「まりざ、まりざぁぁ……」

二匹が自身のゆん生の最後を覚悟した、その時だった。

バリンッ!!

棚の上にあった褐色の瓶がまりさ達の衝突によってバランスを崩して落下し、大きな音を立てて砕けた。

四散した瓶の破片と共に、入っていた茶色の液体が床一面にまき散らされる。

そして、その飛び散った液体は、傍にいたれいむのまりさの全身にも振りかかった。

四散した瓶の破片と共に、入っていた茶色の液体が床一面にまき散らされる。

そして、その飛び散った液体は、傍にいたれいむのまりさの全身にも振りかかった。

ゆっくりできない音と衝撃に、れいむが悲鳴をあげようとする。しかし、

「ゆh」

「あ……ああああああああああああああああああああああああああああああああ!?」

「あ……ああああああああああああああああああああああああああああああああ!?」

同時にあげた男の悲鳴が、れいむの悲鳴をかき消してしまった。

「俺の…俺のバニラがあああああああああっ!?」

言うが早いか、すぐさま割れた瓶の底を掴み、床に飛び散った液体を手ですくい集めようとする。

その表情は、完全に我を忘れていた。

その表情は、完全に我を忘れていた。

「畜生おおおおおおおおっ!! 早く! 早く拭かないと!!」

手での回収は無理だと判断したのか、男はすぐさま部屋を飛び出した。

ドアを蹴り開け、戻ってきたその手にはボウルとふきんが握られている。

ドアを蹴り開け、戻ってきたその手にはボウルとふきんが握られている。

「くそおおっ!! くそっ! くそっ! 五千円もした俺のバニラが、バニラがあぁ…」

「…れいむ…あとすこしだょ…」

「…そろー…り……そろ…ー…り……」

「…そろー…り……そろ…ー…り……」

ずり…

ずり…

ずり…

少しでも液体を回収しようと、男が一心不乱に床の液体をふきんに染み込ませ、ボウルに絞り出す工程を繰り返す。

そのゆっくりできない姿を横目に見ながら、れいむとまりさは侵入してきた窓に向かって濡れた体を必死に引きずっていく。

そのゆっくりできない姿を横目に見ながら、れいむとまりさは侵入してきた窓に向かって濡れた体を必死に引きずっていく。

――そして、

「くっそおおお!! あの糞饅頭どもがあああぁぁっ!! 何処だ! 何処に逃げたあぁっ!!」

男が床にこぼれた液体を可能な限り回収し、再びれいむとまりさの存在を探そうとした時には、

二匹の姿は、すでに窓の外へと消えていた。

バニラハザード

近年、日本全土を襲った異常気象は秋の収穫量を大幅に激減させる結果となり、全国の農家に甚大な打撃を与えた。

しかしその影響は、何も人間に限られたことでは無かった。

収穫できる作物が減り、それを餌とする昆虫も共に減少。そして、それら両方を餌とするゆっくり達にもまた、壊滅的な食糧危機をもたらしたのだ。

その結果、民家、ゴミ捨て場、商店街、学校…わずかな食料を求めてさまよう野良ゆっくり達が、街中の至る所で見られようになった。

そして、それらは冬の季節が近づくに従い、次々と物言わぬ死体へと変わっていった。

しかしその影響は、何も人間に限られたことでは無かった。

収穫できる作物が減り、それを餌とする昆虫も共に減少。そして、それら両方を餌とするゆっくり達にもまた、壊滅的な食糧危機をもたらしたのだ。

その結果、民家、ゴミ捨て場、商店街、学校…わずかな食料を求めてさまよう野良ゆっくり達が、街中の至る所で見られようになった。

そして、それらは冬の季節が近づくに従い、次々と物言わぬ死体へと変わっていった。

「…ゆっ! おかーさん!?」

「ゆゆっ!? おうちがみつかったの?」

「…おとーさん、やっときたのぜ…」

「もぅ、さむいさむいはいやだよ…」

「ゆゆっ!? おうちがみつかったの?」

「…おとーさん、やっときたのぜ…」

「もぅ、さむいさむいはいやだよ…」

吹きすさぶ北風の中、引っ越し予定先のおうちの前で待たせていた子ゆっくり達が、あんよを引きずる両親の姿を見つけ、次々と声を上げた。

れいむ種とまりさ種がそれぞれ二匹ずつ。その外見はどれも薄汚れ、寒さでぶるぶると小刻みに震えている。

れいむ種とまりさ種がそれぞれ二匹ずつ。その外見はどれも薄汚れ、寒さでぶるぶると小刻みに震えている。

この一家は、新しいおうちを求めて自ら公園の群れを離れた野良ゆっくりの家族であった。

狩りの名人であった父まりさの努力により、他のゆっくり達が飢餓で苦しんでいる中でも四匹の子供達は立派な子ゆっくりへと成長することができた。

しかし、それもここまでが限界であった。

留まることを知らない冬の寒さと、食料を分配しあう群れの制度から、父まりさは今までの食料調達では一家全員が冬を越せなくなることを危惧したのだ。

そこで、自ら住み慣れた公園の群れを離れ、より食料確保が望める場所への引っ越しに踏み切ったのだった。

…最も、ゆっくりの行動範囲では、公園付近までの移動が限界だったのだが。

狩りの名人であった父まりさの努力により、他のゆっくり達が飢餓で苦しんでいる中でも四匹の子供達は立派な子ゆっくりへと成長することができた。

しかし、それもここまでが限界であった。

留まることを知らない冬の寒さと、食料を分配しあう群れの制度から、父まりさは今までの食料調達では一家全員が冬を越せなくなることを危惧したのだ。

そこで、自ら住み慣れた公園の群れを離れ、より食料確保が望める場所への引っ越しに踏み切ったのだった。

…最も、ゆっくりの行動範囲では、公園付近までの移動が限界だったのだが。

「ゆぅ…おちびちゃん、ぶじだったんだね…」

「…とりあえず、いったんおちびちゃんたちのもとへもどるのぜ……」

「…とりあえず、いったんおちびちゃんたちのもとへもどるのぜ……」

元気な子供達の姿を見て気分が落ち着いたのか、両親がお互い顔をほころばせる。

地面を蹴るそのあんよにも、少しずつだが力が戻ってきた。

地面を蹴るそのあんよにも、少しずつだが力が戻ってきた。

先ほど二匹が受けた傷は、実はそれほど深いものではなかった。

ゆっくりは内部の中枢餡に深刻なダメージを受けるか、自身を構築する内容量が1/3を下回らない限り、早々死ぬことはない。

この二匹は男の手によって痛めつけられはしたが、外傷は全て殴打によるものであり、外皮が破れるような傷を受けなかったことが幸いした。

まだ中枢餡を揺らされたショックは残っているものの、すぐに元気な姿を取り戻すことだろう。

ゆっくりは内部の中枢餡に深刻なダメージを受けるか、自身を構築する内容量が1/3を下回らない限り、早々死ぬことはない。

この二匹は男の手によって痛めつけられはしたが、外傷は全て殴打によるものであり、外皮が破れるような傷を受けなかったことが幸いした。

まだ中枢餡を揺らされたショックは残っているものの、すぐに元気な姿を取り戻すことだろう。

二匹と子ゆっくり達との距離が、次第に縮まっていく。

――その時だった。

――その時だった。

「ゆゆっ!? おとーさんとおかーさんから、あまあまなにおいがするよ!!」

「…あまあまもってきてくれたの?」

「おねーちゃん! あまあま! あまあまたべたい!!」

「さすがおとーさんはかりのめいじんっ! なんだぜっ!!」

「「ゆ?」」

「…あまあまもってきてくれたの?」

「おねーちゃん! あまあま! あまあまたべたい!!」

「さすがおとーさんはかりのめいじんっ! なんだぜっ!!」

「「ゆ?」」

あと少しといったところで子ゆっくり達が両親の異変に気づき、突然騒ぎ出したのだ。

「あまあま? れいむあまあまなんてもっていないよ?」

「…たぶん、さっきのおみずさんのせいなんだぜ…ひっしでにげててきづかなかったけど、たしかにあまあまのにおいなんだぜ」

「…たぶん、さっきのおみずさんのせいなんだぜ…ひっしでにげててきづかなかったけど、たしかにあまあまのにおいなんだぜ」

あの時、二匹が浴びたものは、お菓子の香辛料などで用いられるバニラオイルであった。

先ほど二匹を虐待していた男は料理を趣味としており、最近ではケーキやクッキーなどの焼き菓子作りにも挑戦していた。

何事も本格的に材料を揃えなければ気が済まない性格だったらしく、彼はつい先月、通販で税込4980円もする高級バニラオイルの大瓶を購入したのだった。

揮発性の高いバニラエッセンスとは違い、油脂を溶剤としたバニラオイルは数滴たらしただけでも非常に強い香りを放つ。

それを全身に浴びた二匹の体からは、数メートル離れていても明確にわかるぐらい、強烈な甘味性の匂いを周囲に撒き散らしていた。

何事も本格的に材料を揃えなければ気が済まない性格だったらしく、彼はつい先月、通販で税込4980円もする高級バニラオイルの大瓶を購入したのだった。

揮発性の高いバニラエッセンスとは違い、油脂を溶剤としたバニラオイルは数滴たらしただけでも非常に強い香りを放つ。

それを全身に浴びた二匹の体からは、数メートル離れていても明確にわかるぐらい、強烈な甘味性の匂いを周囲に撒き散らしていた。

「おかーさん! あまあま!!」

「…ごめんねおちびちゃん、あまあまはもってこれなかったよ…」

「でも、あまあまのにおいがするよ?」

「これはおうちをよこどりしたじじいにやられたんだよ…ごめんね、ごめんねぇ…」

「ゆぅ…そんなぁ…」

「…ごめんねおちびちゃん、あまあまはもってこれなかったよ…」

「でも、あまあまのにおいがするよ?」

「これはおうちをよこどりしたじじいにやられたんだよ…ごめんね、ごめんねぇ…」

「ゆぅ…そんなぁ…」

「……もしかして、おかーさんたちだけであまあまをむーしゃむーしゃ、したんじゃないのぜ?」

姉まりさが放ったその一言に、とたんに子ゆっくり達の顔が疑惑の表情へと変わった。

寒い屋外で、長時間待たされ続けた子供達。

かたや、そばでむせ返るほどに強烈なあまあまの匂いを発している両親。

子ゆっくり達がそれを訝しむのには、そう時間はかからなかった

寒い屋外で、長時間待たされ続けた子供達。

かたや、そばでむせ返るほどに強烈なあまあまの匂いを発している両親。

子ゆっくり達がそれを訝しむのには、そう時間はかからなかった

「そうだよ! きっとおかーさんたちはあたらしいおうちで、あまあまをむーしゃむーしゃしてきたんでしょ!!」

「そんな…どぼしてぞんなこというのおおおおおおお!?」

「れいむたちをさむいさむいおそとでまたせてるのも、こっそりあまあまをむーしゃむーしゃするためなんでしょ!?」

「ほんと…? おかーさん、それほんとうなの…!?」

「ちがうよ! おかーさんはおちびちゃんたちのあんっぜんのために……」

「そんな…どぼしてぞんなこというのおおおおおおお!?」

「れいむたちをさむいさむいおそとでまたせてるのも、こっそりあまあまをむーしゃむーしゃするためなんでしょ!?」

「ほんと…? おかーさん、それほんとうなの…!?」

「ちがうよ! おかーさんはおちびちゃんたちのあんっぜんのために……」

父まりさと母れいむは多少人間に対する認識は甘かったものの、そこそこ優秀な個体ではあった。

今まで公園という限られたゆっくりプレイス以外でほとんど行動したことがない子供達では、何か危険があった時に対処できないと判断したのだ。

そのため、二匹は引っ越し先を見つけた際、子供達を安全な場所に待機させておき、二匹での探索を試みたのだった。

もしこの判断が無かったならば、おそらく二匹の子供達は、冒頭の場面でいともたやすく全滅させられていたことだろう。

しかし、引っ越しが失敗した今となっては、その行動は子供達に疑惑の種を植え付けるきっかけとしかならなかった。

そのため、二匹は引っ越し先を見つけた際、子供達を安全な場所に待機させておき、二匹での探索を試みたのだった。

もしこの判断が無かったならば、おそらく二匹の子供達は、冒頭の場面でいともたやすく全滅させられていたことだろう。

しかし、引っ越しが失敗した今となっては、その行動は子供達に疑惑の種を植え付けるきっかけとしかならなかった。

「あまあまをひとりじめするげすおやなんて、もうまりさのおやじゃないんだぜ!!」

「ちがうよおおおおおおお!? おちびちゃん、しんじてえええええええええええええええ!!」

「だったらしょうこをもってくるんだぜ! あまあまをもってきてまりさたちにもむーしゃむーしゃさせるんだぜ!!」

「そうだよ! れいむたちもあまあまたべたい!!」

「たべたい!!」

「ゆうぅぅ、そんなこといわれても…」

「それがひとりじめしたしょうこなんだぜ、まりさg」

「ちがうよおおおおおおお!? おちびちゃん、しんじてえええええええええええええええ!!」

「だったらしょうこをもってくるんだぜ! あまあまをもってきてまりさたちにもむーしゃむーしゃさせるんだぜ!!」

「そうだよ! れいむたちもあまあまたべたい!!」

「たべたい!!」

「ゆうぅぅ、そんなこといわれても…」

「それがひとりじめしたしょうこなんだぜ、まりさg」

「…いいかげんにするんだぜ!!」

先ほどから黙っていた父まりさが、突然声を張り上げた。

その威厳あふれる声に、全員の体がびくりと硬直する。

その威厳あふれる声に、全員の体がびくりと硬直する。

「…そこまでいうなら、しょうこをみせてやるんだぜ」

そう言うと、疑惑のきっかけを作った姉まりさの方にあんよを進めた。

その鋭い眼光に睨まれ、姉まりさの顔色が変わる。

その鋭い眼光に睨まれ、姉まりさの顔色が変わる。

「…ゆ……く、くるんじゃないのぜ!?」

「……………(ずり、ずり)」

「ご……ごめんなざいぃぃぃ!? まりざがわるがっだのぜえぇぇ!?」

「……………(ずり、ずり)」

父まりさの外皮が、姉まりさに触れる。

「………ゆ、ゆひぃぃ!?」

すーり……すーり……

「……ゆ?」

「……これがしょうこなんだぜ、おちびちゃん」

「……これがしょうこなんだぜ、おちびちゃん」

怯える姉まりさの饅頭肌に、父まりさがすーりすーりを繰り返す。

その表情には、いつもの穏やかな表情に戻っていた。

落ち着いてきたところで、父まりさはすーりすーりをやめ、姉まりさから離れた。

その表情には、いつもの穏やかな表情に戻っていた。

落ち着いてきたところで、父まりさはすーりすーりをやめ、姉まりさから離れた。

「……ゆ!? おねーちゃんからもあまあまなにおいがするよっ!!」

やがて、姉まりさのそばにいた妹れいむが声を上げた。

父まりさに付着していたバニラオイルがすーりすーりによって付着し、姉まりさも両親と同じ甘味を発するようになったのだ。

父まりさに付着していたバニラオイルがすーりすーりによって付着し、姉まりさも両親と同じ甘味を発するようになったのだ。

「これでわかったのぜ? このあまあまの匂いは、おとうさんとおかあさんのはだについたものなんだぜ」

「ゆぅ…そうだったのぜ……」

「ゆぅ…そうだったのぜ……」

甘味の正体を知り、姉まりさの声が力が弱々しくなった。

少しでもあまあまを食べれる希望にすがりたかった分、そのショックは大きなものだった。

少しでもあまあまを食べれる希望にすがりたかった分、そのショックは大きなものだった。

「…おかーさん、ごめんなさい……まりさおなかがすいて、わるいこといってしまったのぜ……」

「いいんだよ、おねぇちゃんがいちばんつらいおもいをしていることは、おかーさんにもよくわかっているよ」

「ゆぅぅ…ごめんなざいぃぃ……」

「いいんだよ、おねぇちゃんがいちばんつらいおもいをしていることは、おかーさんにもよくわかっているよ」

「ゆぅぅ…ごめんなざいぃぃ……」

涙を流して謝る姉まりさに、母れいむも優しくすーりすーりをして慰める。

そのゆっくりした姿を見て、妹達も母れいむにすり寄ってきた。

そのゆっくりした姿を見て、妹達も母れいむにすり寄ってきた。

「おかーさん、れいむもすーりすーりしたいよ!」

「おねーちゃんだけずるーい!」

「こらこら、かわりにおとうさんがすーりすーりしてやるんだぜ」

「おとーさんはおはだがごーつごーつだから、おかーさんがいいー」

「どうしてそんなこというのおおおおおおおおおおおお!?」

「ゆふふ、おちびちゃんたちもまだまだあまえんぼさんね。みんなすーりすーりしてあげるからこっちにきてね!」

「「「ゆわーい!!」」」

「おねーちゃんだけずるーい!」

「こらこら、かわりにおとうさんがすーりすーりしてやるんだぜ」

「おとーさんはおはだがごーつごーつだから、おかーさんがいいー」

「どうしてそんなこというのおおおおおおおおおおおお!?」

「ゆふふ、おちびちゃんたちもまだまだあまえんぼさんね。みんなすーりすーりしてあげるからこっちにきてね!」

「「「ゆわーい!!」」」

わざとおどけて見せたお父さんまりさと優しいお母さんれいむを見て、子供達の顔にも再び笑顔が戻ってきた。

皆ですーりすーりしてあまあまの匂いを擦りつけ合い、お互いにゆっくりできる匂いに家族で笑い合った。

皆ですーりすーりしてあまあまの匂いを擦りつけ合い、お互いにゆっくりできる匂いに家族で笑い合った。

…それが家族全員で笑い合った、最後のひと時だとも知らずに……

数分後、一家は一旦おうち探しを中断し、食料を確保するために近所のゴミ捨て場を探し始めていた。

最近はゴミの回収に防護ネットやポリバケツが用いられるようになり、ゴミ捨て場からの食料調達は困難となってきたが、たまにマナーの悪い人間が無断でゴミを投棄していくことを、父まりさは知っていた。

そして、それらは回収日でないことから、大半が無防備な状態で放置されているということも。

そして、それらは回収日でないことから、大半が無防備な状態で放置されているということも。

一生懸命あんよを動かし、一家はやっとの思いでゴミ捨て場へと到着した。

「…おちびちゃんはここで…ゆ!? だれかいるんだぜ」

いつものように子供達を待機させようとした父まりさは、ゴミ捨て場にすでに先客がいることに気がついた。

ゴミ捨て場の陰から、ごそごそと動くあんよが見え隠れしている。

皆でそろーりそろーりと近づいてみると、やがて大きな赤いリボンが物陰から姿を現した。

ゴミ捨て場の陰から、ごそごそと動くあんよが見え隠れしている。

皆でそろーりそろーりと近づいてみると、やがて大きな赤いリボンが物陰から姿を現した。

「れいむがいるよ! ゆっくりしていってね!!」

そこにいたのが同種だった事に安堵したのか、姉れいむが父まりさの脇をすり抜け、ぴょんぴょんとその野良れいむに近づいていった。

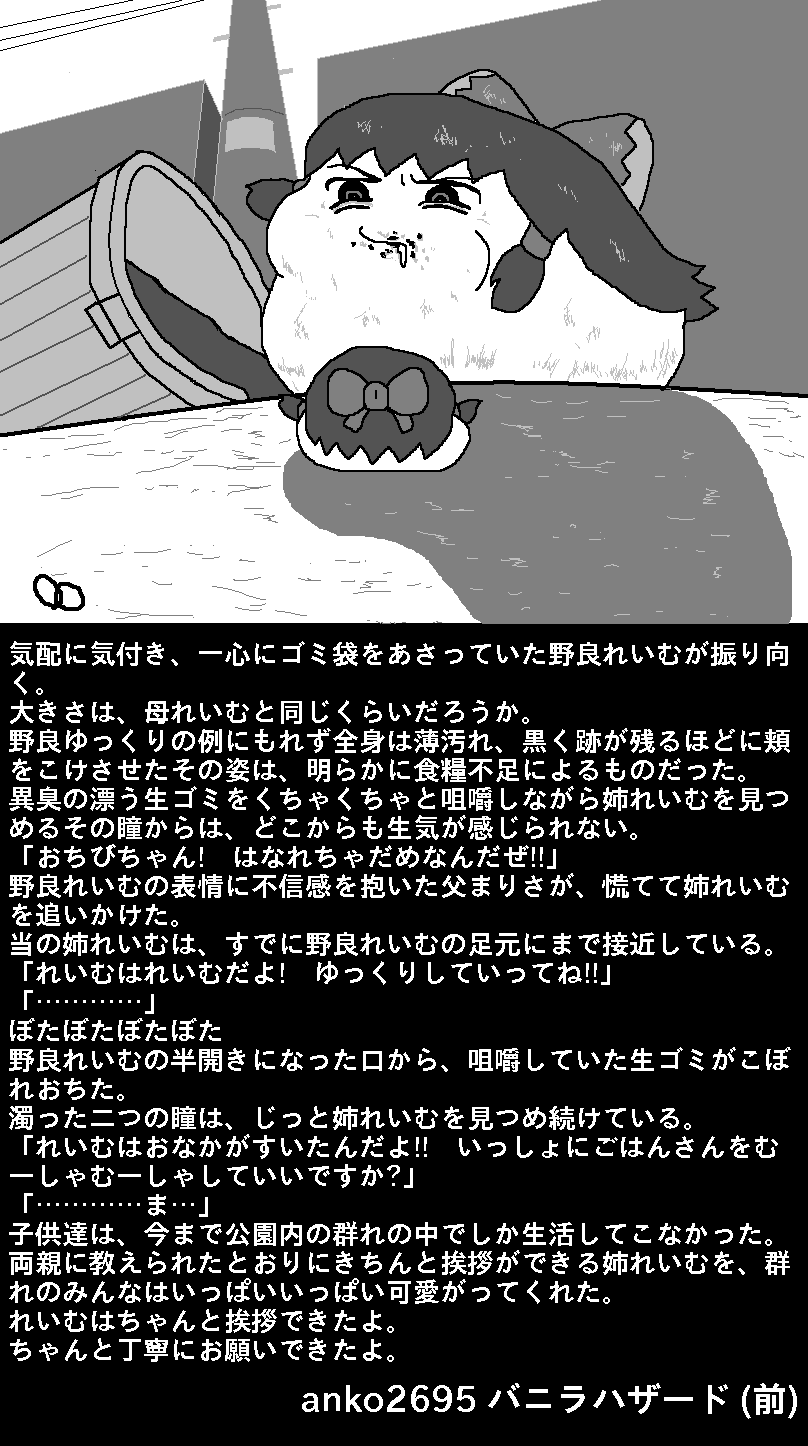

気配に気付き、一心にゴミ袋をあさっていた野良れいむが振り向く。

大きさは、母れいむと同じくらいだろうか。

野良ゆっくりの例にもれず全身は薄汚れ、黒く跡が残るほどに頬をこけさせたその姿は、明らかに食糧不足によるものだった。

異臭の漂う生ゴミをくちゃくちゃと咀嚼しながら姉れいむを見つめるその瞳からは、どこからも生気が感じられない。

大きさは、母れいむと同じくらいだろうか。

野良ゆっくりの例にもれず全身は薄汚れ、黒く跡が残るほどに頬をこけさせたその姿は、明らかに食糧不足によるものだった。

異臭の漂う生ゴミをくちゃくちゃと咀嚼しながら姉れいむを見つめるその瞳からは、どこからも生気が感じられない。

「おちびちゃん! はなれちゃだめなんだぜ!!」

野良れいむの表情に不信感を抱いた父まりさが、慌てて姉れいむを追いかけた。

当の姉れいむは、すでに野良れいむの足元にまで接近している。

当の姉れいむは、すでに野良れいむの足元にまで接近している。

「れいむはれいむだよ! ゆっくりしていってね!!」

「…………」

「…………」

ぼたぼたぼたぼた

野良れいむの半開きになった口から、咀嚼していた生ゴミがこぼれおちた。

濁った二つの瞳は、じっと姉れいむを見つめ続けている。

濁った二つの瞳は、じっと姉れいむを見つめ続けている。

「れいむはおなかがすいたんだよ!! いっしょにごはんさんをむーしゃむーしゃしていいですか?」

「…………ま…」

「…………ま…」

子供達は、今まで公園内の群れの中でしか生活してこなかった。

両親に教えられたとおりにきちんと挨拶ができる姉れいむを、群れのみんなはいっぱいいっぱい可愛がってくれた。

両親に教えられたとおりにきちんと挨拶ができる姉れいむを、群れのみんなはいっぱいいっぱい可愛がってくれた。

れいむはちゃんと挨拶できたよ。

ちゃんと丁寧にお願いできたよ。

期待の眼差しで見つめる姉れいむに向かって、野良れいむが大きく口を開けた。

そして、姉れいむが期待していたその返答は

そして、姉れいむが期待していたその返答は

ぐちゅっ

――顔の右半分への、痛みだった。

「………あ……れ………?」

「……ゆふっ……ゆふふふっ…あま…あま…あまあま……」

「……ゆふっ……ゆふふふっ…あま…あま…あまあま……」

突然現れた激痛に、姉れいむの体がびくんと痙攣した。

恐る恐る、目の前にいる野良れいむを見上げる。

恐る恐る、目の前にいる野良れいむを見上げる。

くちゃっ、くちゃっ、くちゃっ、くちゃっ

先ほど生ごみを咀嚼していた口元から、見覚えのあるものがはみ出していた。

ずっと大切にしていた、真っ赤なリボン。

みんながたくさん褒めてくれた、さらさらな黒髪。

「…ゆ…あ………ああ………」

右目が動かない。真っ暗で、何も見えない。

ぐちゅ、ぐちゅ、ぐちゅ

びちゃっ

びちゃっ

くちゃくちゃと咀嚼を繰り返す野良れいむの歯の隙間から、白いものがどろりとこぼれ、姉れいむの足元に落ちた。

「ああ…ああああああああああ!?」

それがぐちゃぐちゃに潰れた自分の右目だということに気付いた瞬間。

姉れいむの意識は、そこで途切れた。

姉れいむの意識は、そこで途切れた。

「おちびちゃああああああああああああああああああああん!!!!」

父まりさがびくびくと痙攣を続ける姉れいむに駆け寄った。

「おちびちゃん!? しっかりするんだぜええええええっ!! おぢびじゃあああああん!!」

その姿は、酷いものであった。

姉れいむの右半分がざっくりと食いちぎられ、傷口から大量の餡子が吹き出ている。

幸い傷は中枢餡までには達していなかったものの、一目で見て絶望的な状態であることが感じ取れた。

姉れいむの右半分がざっくりと食いちぎられ、傷口から大量の餡子が吹き出ている。

幸い傷は中枢餡までには達していなかったものの、一目で見て絶望的な状態であることが感じ取れた。

「ゆふぇっ、ゆふぇふぇふぇ…あまあま…あまあまぁぁぁ……」

「このくそげすがあああああああああああああああ!!!! どういうつもりなんだぜええええええええええええええええええええええええ!!!!」

「このくそげすがあああああああああああああああ!!!! どういうつもりなんだぜええええええええええええええええええええええええ!!!!」

未だにくちゃくちゃと姉れいむの一部を咀嚼し続ける野良れいむに向かって、父まりさがあらん限りの声を張り上げた。

「どうぞくぐいはげすいかのきんきなんだぜええええ!! ぜったいにゆるさないんだぜええええええ!!」

「……どう…ぞく? なにいって…るの?」

「……どう…ぞく? なにいって…るの?」

憎悪をむき出しにする父まりさに放たれたのは、野良れいむの予想外な一言だった。

「れいむは…あまあまさんを……むーしゃむーしゃしてるだけ…なんだよ……?」

「…な、なにわけのわかんないことをいってるんだぜえええ!?」

「…な、なにわけのわかんないことをいってるんだぜえええ!?」

その一言に、父まりさの思考が混乱する。

あまあま? このクズれいむは何を言っているんだ?

お飾りも無くなってないし、丁寧に挨拶もした。そのおちびちゃんのどこをどう見ればあまあまだと言うのか?

その答えはいくら考えても出てこない。

あまあま? このクズれいむは何を言っているんだ?

お飾りも無くなってないし、丁寧に挨拶もした。そのおちびちゃんのどこをどう見ればあまあまだと言うのか?

その答えはいくら考えても出てこない。

「あまあまさん……ゆめにまでみたあまあま…さんを、れいむははじめ…てむーしゃむーしゃ…した…んだよ」

くちゃっ、くちゃっ、くちゃくちゃくちゃくちゃ

「あまあまあまあまあまあま……ふひっ、ふひっ、ふへほほほふへはほっ」

咀嚼を続ける野良れいむの体がびくん、びくんと痙攣しだし、あんよの上から親指ほどのぺにぺにが隆起し始めた。

両目はぐるりと反転し、恍惚の表情で満たされたまま機械的に口元を動かし続ける。

両目はぐるりと反転し、恍惚の表情で満たされたまま機械的に口元を動かし続ける。

くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ

「…じあばっ! …じっ、じあわぜ!! じあ、じあばぜえええええええええええええええええええええええええええええええ!!」

「く……くるってやがるのぜ……」

「く……くるってやがるのぜ……」

口から、目から、ぺにぺにから、全身から大量の砂糖水を撒き散らして叫ぶ野良れいむの狂気の表情に、父まりさは身じろぎをした。

そしてお下げを使い、まだかすかに痙攣を続ける姉れいむを自分の後ろに隠し、身構える。

そしてお下げを使い、まだかすかに痙攣を続ける姉れいむを自分の後ろに隠し、身構える。

「あ…あれ……あま…あまがふえてるよぉ……!?……むーしゃむーしゃしたら、あまあまがふえちゃったよおおおおお!?」

口の中の物を飲み込んだ野良れいむが、突然父まりさに向かって叫んだ。

左右のもみあげをばしばしと地面に叩きつけ、満面の笑みを見せる。

左右のもみあげをばしばしと地面に叩きつけ、満面の笑みを見せる。

「このくず…まりさもあまあまにみえてやがるのぜ!?」

「…いいにおいがするよぉ……ぜんぶ…ぜんぶれいむが…むーしゃむーしゃしてあげるよおおおおぉぉぉおお!!」

「…いいにおいがするよぉ……ぜんぶ…ぜんぶれいむが…むーしゃむーしゃしてあげるよおおおおぉぉぉおお!!」

「いい…におい…?」

この一言で、父まりさは気付いてしまった。

野良れいむがなぜ、姉れいむをあまあまと間違えたのか。

野良れいむがなぜ、姉れいむをあまあまと間違えたのか。

「まさか……この、においのせい…なのぜ?」

そう。

全ては、全身に浴びたバニラオイルの匂いが原因だった。

ゆっくり――特に街に住む野良ゆっくりは、人間の持つあまあまに対して異常な執着心を示す。

自然の中では手に入らないその甘味は、時にはゆっくりの味覚をも破壊し、麻薬的な中毒性を及ぼすほどに強力である。

その幻の食物を求めるあまり、人間に無謀な要求をして殺害されたり、同族を裏切り、凄惨な殺し合いにまで発展した事例も数多く残されている。

自然の中では手に入らないその甘味は、時にはゆっくりの味覚をも破壊し、麻薬的な中毒性を及ぼすほどに強力である。

その幻の食物を求めるあまり、人間に無謀な要求をして殺害されたり、同族を裏切り、凄惨な殺し合いにまで発展した事例も数多く残されている。

しかし、ここで疑問が残る。

どうしてゆっくり達は、ほとんど口にしたことがないあまあまを、あまあまとして認識することができるのか?

どうしてゆっくり達は、ほとんど口にしたことがないあまあまを、あまあまとして認識することができるのか?

…それは、嗅覚である。

あまあま自体には口を付けた事がないゆっくりでも、その元となる匂いは街中のいたるところに存在している。

道端やゴミ箱に捨ててあるお菓子の空箱、アイスの袋。

店の室外機から流れ出てくる、焼いたお菓子の香り。

人間が食べているものと、そこから漂う匂いを重ね合わせることで、ゆっくりはあまあまがどんなものであるかを認識していたのだ。

あまあま自体には口を付けた事がないゆっくりでも、その元となる匂いは街中のいたるところに存在している。

道端やゴミ箱に捨ててあるお菓子の空箱、アイスの袋。

店の室外機から流れ出てくる、焼いたお菓子の香り。

人間が食べているものと、そこから漂う匂いを重ね合わせることで、ゆっくりはあまあまがどんなものであるかを認識していたのだ。

そして、それらの匂いの元の大半は、バニラ香料によるものである。

ゆっくり達がバニラ香料をあまあまとして認識してしまうのも、当然のことであった。

ゆっくり達がバニラ香料をあまあまとして認識してしまうのも、当然のことであった。

そして一番の原因は、この野良れいむはまりさ一家とは違い、極限に近い飢餓状態であったという点だった。

――吐き気のするような生ゴミを漁り続け、それでも全く満たされない空腹感。そんな時に現れた、今まで何度も夢見てきたあまあまの香り。

その源が今、目の前にある。

その源が今、目の前にある。

同族?

違う。

違う。

あれはあまあまだ。

あまあまだから、食べていい。

食べていい食べていい食べていい食べていい食べてい食べて食べ食べ食べ食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食……

食べていい食べていい食べていい食べていい食べてい食べて食べ食べ食べ食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食……

ゆっくり特有の思い込みの力が後押しとなり、異常なまでに肥大化した食欲が野良れいむの中枢餡を蝕んでいく。

それが理性を完全に手放す段階に至るまでには、十分すぎる程の条件が揃っていたのだ。

それが理性を完全に手放す段階に至るまでには、十分すぎる程の条件が揃っていたのだ。

「いだだぎばあああああああず!!」

野良れいむが大きく口を開き、父まりさに全力で飛びかかった。

白目をむき出しにしたその表情からは、完全に理性が失われている。

白目をむき出しにしたその表情からは、完全に理性が失われている。

「…ふざけるんじゃ…ないのぜえええええっ!!」

しかし、すでに攻撃に対して身構えていた父まりさは軽く身をひねって野良れいむの突進をかわした。

そのままバランスを崩した野良れいむの横顔めがけて、全力の体当たりを炸裂させる。

そのままバランスを崩した野良れいむの横顔めがけて、全力の体当たりを炸裂させる。

「ぶびゅぅっ!?」

アスファルトに強烈なちゅっちゅを交わしたれいむの顔から、白い粒が混じった餡子が飛び散る。

口を開けたまま激突した衝撃で、何本かの歯が一緒に砕けたのだ。

口を開けたまま激突した衝撃で、何本かの歯が一緒に砕けたのだ。

「ばが…れいぶのばが…あばあば……」

「しねっ! しねっ! くずれいむはただちにしぬんだぜええええ!!」

「しねっ! しねっ! くずれいむはただちにしぬんだぜええええ!!」

激痛でのたうち回るあんよの先端に、父まりさが全体重をかけて飛び乗る。

顔の傷口から、さらに大量の餡子が噴き出した。

顔の傷口から、さらに大量の餡子が噴き出した。

「ぶじゅうぅぅ! ぶっ! ぶびっ!! ぼっ! ぶっ!!」

「しねっ! しねっ! しねえええええええ!!」

「しねっ! しねっ! しねえええええええ!!」

数十回にもわたるストンピングの末、野良れいむは断末魔を残すことすらできずにそのゆん生を終えた。

――あまあまを食べたという、最高の快感と共に。

――あまあまを食べたという、最高の快感と共に。

「ゆふぅ…ゆふぅ……じごくへ、おちるんだぜ…」

中身の大半を撒き散らし、べったりとピザ生地のように広がった野良れいむの死体に唾を吐きかけると、父まりさは倒れた姉れいむの元へと向かった。

すでにその周りには、母れいむと残りの子供達が集まっていた。

すでにその周りには、母れいむと残りの子供達が集まっていた。

「おぢびぢゃん…どうしてこんなめに……」

「ゆぐっ…ゆぐっ…」

「ここはきけんなんだぜ…はやくべつのばしょにいどうしたほうが、よさそうなんだぜ…」

「べつのばしょって…どこ…なんだぜ…?」

「ゆぐっ…ゆぐっ…」

「ここはきけんなんだぜ…はやくべつのばしょにいどうしたほうが、よさそうなんだぜ…」

「べつのばしょって…どこ…なんだぜ…?」

父まりさは、感づいていた。

ゴミ捨て場の周囲から、いくつものゆっくりの目が、こちらを凝視していることに。

…そして、そのどれもが先ほどの野良れいむのように、狂喜の光を宿していることにも。

ゴミ捨て場の周囲から、いくつものゆっくりの目が、こちらを凝視していることに。

…そして、そのどれもが先ほどの野良れいむのように、狂喜の光を宿していることにも。

「…とりあえず、おさのぱちゅりーなら、なにかしってるかもしれないのぜ」

「また、こうえんさんにもどるの…?」

「…しかたがないんだぜ、いまはおひっこしより、じぶんたちのいのちのほうがだいじなんだぜ」

「……ゆぅ…わかったよ。おさなら、きっとおちびちゃんをなおしてくれるよ…」

「おねーちゃん、れいむがみているから、がんばってね…」

「……それと…なんだぜ」

「また、こうえんさんにもどるの…?」

「…しかたがないんだぜ、いまはおひっこしより、じぶんたちのいのちのほうがだいじなんだぜ」

「……ゆぅ…わかったよ。おさなら、きっとおちびちゃんをなおしてくれるよ…」

「おねーちゃん、れいむがみているから、がんばってね…」

「……それと…なんだぜ」

必死に姉れいむを頭に乗せようとするつがいに向かって、父まりさが言いづらそうに切り出した。

「そのおちびちゃんは…ここにおいていくんだぜ……」

「…ゆ?」

「お、おいて…く?」

「おとーさん、なにいっt」

「なにいってるのおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!??」

「…ゆ?」

「お、おいて…く?」

「おとーさん、なにいっt」

「なにいってるのおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!??」

最初に静寂を破ったのは、母れいむの必死な叫びだった。

「おちびちゃんをおいてくって、なにかんがえてるのおおおお!? ばかなの!? しぬのおおおおおお!?」

「……しかたがないんだぜ…それに」

「おちびちゃんはすなおでいいこなんだよおおおお!? まりさにとってもだいじなおちびちゃんでしょおおおおおお!?」

「わかってる…わかってるんだぜ……」

「……しかたがないんだぜ…それに」

「おちびちゃんはすなおでいいこなんだよおおおお!? まりさにとってもだいじなおちびちゃんでしょおおおおおお!?」

「わかってる…わかってるんだぜ……」

姉れいむは、誰の目から見ても生存は不可能な状態だった。

ショック症状からはなんとか切り抜けたものの、中身を大量に流出しすぎている。

持って、あと数分の命といったとこだろう。

ショック症状からはなんとか切り抜けたものの、中身を大量に流出しすぎている。

持って、あと数分の命といったとこだろう。

「…おねぇ……ちゃん…」

「そんな…そんな…」

「……」

「そんな…そんな…」

「……」

残った子供達は、両親と姉れいむを交互に見つめたまま、誰も口を挟もうとはしなかった。

「このままじゃ、ほかのおちびちゃんたちもきけんにさらされるのぜ…ほかのおちびちゃんたちのためなんだぜ…」

「まりさはほかのおちびちゃんたちのほうがたいっせつなんだねええええ!? そんなげすだったんだねえええええっ!!」

「まりさはほかのおちびちゃんたちのほうがたいっせつなんだねええええ!? そんなげすだったんだねえええええっ!!」

父まりさの必死の説得にも、母れいむは全く耳を傾けようとしない。

二人の討論が次第にヒートアップしていく。

二人の討論が次第にヒートアップしていく。

――その、時だった。

「…………ぉか………さ……………」

「おち…び?」

「おちびちゃん!? めをさましたんだね!!」

「おちびちゃん!? めをさましたんだね!!」

蚊の鳴くような小さな声に、皆の視線が一斉に姉れいむの方へと向けられた。

「ぉ…かぁ…さ………ぉと…さ………ごめん…なさ……」

「おちびちゃんは…なにもわるいことはしてないんだぜ…あやまらなくていいんだぜ…」

「おちびちゃんは…なにもわるいことはしてないんだぜ…あやまらなくていいんだぜ…」

「いう…こ…と…きかな…から………」

「おちびちゃん! すぐにげんきになるからあんしんしてね!! れいむがぜったいにまもるからね!!」

「おちびちゃん! すぐにげんきになるからあんしんしてね!! れいむがぜったいにまもるからね!!」

「おね…が…おか……さ……」

「おねーちゃん…おねーぢゃぁぁん…」

「おねーちゃん…おねーぢゃぁぁん…」

姉れいむの削れた右半身から、ごぼりと餡子が漏れる。

母れいむがもみあげを使って必死で押し戻そうとするが、どう見ても焼け石に水であろう。

母れいむがもみあげを使って必死で押し戻そうとするが、どう見ても焼け石に水であろう。

「れい…む…おい…て……にげ…………て…」

「そんな!! おちびちゃんはだいじょうぶだよ!! そんなこといっちゃだめだよ!!」

「そんな!! おちびちゃんはだいじょうぶだよ!! そんなこといっちゃだめだよ!!」

「おね………が………」

「………おちび…」

「………おちび…」

姉れいむは、姉妹の中で一番素直な子ゆっくりだった。

妹達のお手本となるように誰にでも元気に挨拶し、正しい言葉づかいから群れの皆から好かれていた。

その姉れいむが、ゆん生で初めて両親に告げたわがまま。

妹達のお手本となるように誰にでも元気に挨拶し、正しい言葉づかいから群れの皆から好かれていた。

その姉れいむが、ゆん生で初めて両親に告げたわがまま。

――それが、自分を置いて逃げること。

「……………おちび…ちゃん、わかったよ……」

母れいむが静かに姉れいむに言った。

「おかあさんが、のこされたみんなをまもってあげるから……それで…いいでしょ……」

「…………ぁ……り………ぁと……」

「…………ぁ……り………ぁと……」

中身の大半が流出し、白くなった姉れいむの肌を、母れいむがもみあげで優しくなでる。

それに倣うように、姉れいむの体が少しずつ萎んでいく。

それに倣うように、姉れいむの体が少しずつ萎んでいく。

「おちびちゃん……ゆっくり…していってね……」

「……ゅ……………………て…ね…」

「……ゅ……………………て…ね…」

涙を流す家族達に向かって、姉れいむは精一杯の笑顔を向けた。そして軽く目を閉じると、

…そのまま、動かなくなった。

…そのまま、動かなくなった。

父まりさと母れいむは、残された子供達を連れてすぐにその場を離れた。

――動かなくなった、姉れいむをその場に残して。

――動かなくなった、姉れいむをその場に残して。

やがて家族達が去った後、あちこちの物陰から沢山のゆっくり達が顔を出した。

れいむ、まりさ、ありす、ちぇん、みょん、ぱちゅりー。

単身、つがい、親子連れと、その組み合わせは様々だ。

れいむ、まりさ、ありす、ちぇん、みょん、ぱちゅりー。

単身、つがい、親子連れと、その組み合わせは様々だ。

彼らは、まりさ一家から発するあまあま(バニラ香料)の匂いにつられてきた野良ゆっくり達である。

当初、父まりさと野良れいむの争いを目撃したゆっくり達は、どちらかがあまあまを隠し持っていると踏み、手を出さなかった。

彼らは少し離れた場所で隠れていた事が幸いし、いきなり飛びかかるほどまでに理性を失うには至らなかった。

そして、一家が去った後、まだあまあまの匂いが残っていることに気がつき、おこぼれを貰おうと這い出てきたのだ。

彼らは少し離れた場所で隠れていた事が幸いし、いきなり飛びかかるほどまでに理性を失うには至らなかった。

そして、一家が去った後、まだあまあまの匂いが残っていることに気がつき、おこぼれを貰おうと這い出てきたのだ。

…だが、そのちっぽけな理性も、そこまでが限界だった。

あんよを進めるに従って、どんどん強くなるあまあまの匂い。その匂いが中枢餡を優しくくすぐり、少しずつ蝕んでいく。

やがて、匂いの元凶である、姉れいむの死体の前であんよを止めると、野良ゆっくり達は一斉に睨みあった。

湧き上がる空腹感、死体からわき上がるあまあまの匂いが死臭と同族食いの禁忌に打ち勝つまでに、そう時間はかからなかった。

あんよを進めるに従って、どんどん強くなるあまあまの匂い。その匂いが中枢餡を優しくくすぐり、少しずつ蝕んでいく。

やがて、匂いの元凶である、姉れいむの死体の前であんよを止めると、野良ゆっくり達は一斉に睨みあった。

湧き上がる空腹感、死体からわき上がるあまあまの匂いが死臭と同族食いの禁忌に打ち勝つまでに、そう時間はかからなかった。

ぱくっ

一匹の赤ちぇんが、姉れいむの右半身から溢れ出た中身に飛びついた。

まだ幼かった分、理性を手放すのが誰よりも早かったのだろう。

まだ幼かった分、理性を手放すのが誰よりも早かったのだろう。

「むーちゃ、むーちゃ、むーちゃ……」

ごくり…

幸せそうに咀嚼するその姿を見て、他のゆっくり達も一斉に姉れいむの死体に群がった。

ぐちゃっ ずるり

どぴょっ くちゅっ

引っ張り、噛みつき、掻き出し、

バニラ香料でコーティングされた姉れいむの死体は次々とちぎり取られ、原形を失っていく。

バニラ香料でコーティングされた姉れいむの死体は次々とちぎり取られ、原形を失っていく。

「むーちゃむー…ぶちゅ!!」

次々と死体に殺到するゆっくり達に、最初に飛びついた子ちぇんが潰された。

その死体は、姉れいむの残骸と混ざり合い、他のゆっくり達の腹の中へと一緒に消えていった。

その死体は、姉れいむの残骸と混ざり合い、他のゆっくり達の腹の中へと一緒に消えていった。

くっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃ

咀嚼音が、あちこちから響き渡る。

手に入れた念願のあまあまの味を、口の中で溢れるあまあまの香りを、より沢山味わうために。

手に入れた念願のあまあまの味を、口の中で溢れるあまあまの香りを、より沢山味わうために。

くっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃ

やがて、口の中で咀嚼していたあまあまが無くなった時、さらなる悲劇が起きた。

ぶちっ ぐちゅっ

みちゃっ びちょっ

姉れいむの死体に群がっていたゆっくり達が、近くにいたゆっくり達を襲い始めた。

死体を漁った時にお互いに付着した、あまあまの匂いを食べるために。

死体を漁った時にお互いに付着した、あまあまの匂いを食べるために。

ぐちゅっぐちゅっ ずずず

ぶちぶちっ ぐちょっ

そこには、種族も大きさも関係なかった。

空腹とあまあまの匂いによって理性を破壊された中枢餡は、すでに同族をもあまあまとして認識していなかった。

ぱちゅりーも、子ゆっくりも、赤ゆっくりも、ただ目の前のあまあまを食べるために手当たり次第に襲いかかっていく。

その行為は、大量に発生した死臭があまあまの匂いを隠すまで、何度も何度も続けられた。

空腹とあまあまの匂いによって理性を破壊された中枢餡は、すでに同族をもあまあまとして認識していなかった。

ぱちゅりーも、子ゆっくりも、赤ゆっくりも、ただ目の前のあまあまを食べるために手当たり次第に襲いかかっていく。

その行為は、大量に発生した死臭があまあまの匂いを隠すまで、何度も何度も続けられた。

くっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃ

…やがて、あまあまの匂いを失ったゆっくり達が、公園の方へと移動を始めた。

僅かに残った、父まりさ達のあまあまの匂いを頼りに、次々とあんよを進めていく。

その顔はどれも、あまあま中毒によって完全に理性を失っていた。

僅かに残った、父まりさ達のあまあまの匂いを頼りに、次々とあんよを進めていく。

その顔はどれも、あまあま中毒によって完全に理性を失っていた。

――公園周辺にいたゆっくり達の大半がまりさ一家の敵となった、瞬間であった。

「ゆひぃ…ゆひぃ…いったい……どうなってるんだぜえぇぇ…!?」

「おとーさん、だいじょうぶなのぜ?」

「おとーさん、だいじょうぶなのぜ?」

公園から数メートルほど手前に路上駐車された車の下。そのわずかな隙間にまりさ一家は避難していた。

あれからまりさ一家は、公園に向かうまでに何匹かの野良ゆっくり達と遭遇した。

そして、そのどれもが一家に近づいた途端、いきなり襲いかかってきたのだ。

れいむだけでない。まりさ、ありす、挙句の果てには子ゆっくりまで、まりさ一家をあまあまと呼び、牙をむいた。

最初はそれらを相手にしていた父まりさであったが、公園に近づくにつれて次第にその数は増していき、ついには物陰で避難するはめとなってしまったのだ。

そして、そのどれもが一家に近づいた途端、いきなり襲いかかってきたのだ。

れいむだけでない。まりさ、ありす、挙句の果てには子ゆっくりまで、まりさ一家をあまあまと呼び、牙をむいた。

最初はそれらを相手にしていた父まりさであったが、公園に近づくにつれて次第にその数は増していき、ついには物陰で避難するはめとなってしまったのだ。

「…しばらくは、ここをうごけないんだぜ…」

「ゆぅ…もう、つかれたよ…」

「れいむ、まわりはどんなかんじなんだぜ?」

「ちょっとまっててね…」

「ゆぅ…もう、つかれたよ…」

「れいむ、まわりはどんなかんじなんだぜ?」

「ちょっとまっててね…」

母れいむがタイヤの影から、外の様子をこっそり覗き込む。

「……あま…あま……いーいにおいがするよぉ……」

「とかい…は…むーしゃ…むーしゃ…」

「……ふぇら……ふぇら……そー…せーじ……」

周囲には、何匹かのゆっくりが辺りを徘徊していた。

そのどれもが生気のない顔つきをしつつも、ぎょろぎょろと目玉を動かしている。

まりさ一家から発せられる、あまあまの匂いの元を見つけるために。

そのどれもが生気のない顔つきをしつつも、ぎょろぎょろと目玉を動かしている。

まりさ一家から発せられる、あまあまの匂いの元を見つけるために。

「だめだよ…あちこちにゆっくりできないゆっくりがたっくさんいるよ…」

「そうなのぜ……ぱちゅりーのおうちまではまだあるのに…」

「おとーさん、ほんとうにおさならなんとかしてくれるのぜ?」

「…わからないんだぜ。だけど、まりさにはそれしかおもいつかないんだぜ」

「そうなのぜ……ぱちゅりーのおうちまではまだあるのに…」

「おとーさん、ほんとうにおさならなんとかしてくれるのぜ?」

「…わからないんだぜ。だけど、まりさにはそれしかおもいつかないんだぜ」

ここに来る途中、父まりさは全身についたバニラオイルの匂いを落とすために、いくつかの手段を試みてみた。

水浴びや砂浴び、苦い草やタイヤにすーりすーりしたり、挙句の果てには痛みに耐えながらブロック塀で肌を削ったりもした。

もしこれが水溶性のバニラエッセンスだったならば、多少は効果があったのかもしれない。

しかし、ホールケーキ(円形ケーキ)でさえ数滴入れれば十分なバニラオイルを全身に浴びたのだ。

父まりさの必死な抵抗は、ただいたずらに自身の体をボロボロにするだけで何の意味も成さなかった。

もしこれが水溶性のバニラエッセンスだったならば、多少は効果があったのかもしれない。

しかし、ホールケーキ(円形ケーキ)でさえ数滴入れれば十分なバニラオイルを全身に浴びたのだ。

父まりさの必死な抵抗は、ただいたずらに自身の体をボロボロにするだけで何の意味も成さなかった。

そこで父まりさは、前の群れの長であったぱちゅりーを頼ることにしたのだ。

公園の群れを一人で管理し、時には人間さんと会って話をしていた所を父まりさは見たことがある。

その優秀さを認めていた父まりさは、ぱちゅりーなら何か良い方法を知っているかもしれないと踏んだのだった。

それに、狩りの名手であるまりさは、群れを離れるまで食料調達に大きく貢献していた。

そんな自分の頼みを今さら無碍には扱わないだろうという、打算的な狙いもあった。

公園の群れを一人で管理し、時には人間さんと会って話をしていた所を父まりさは見たことがある。

その優秀さを認めていた父まりさは、ぱちゅりーなら何か良い方法を知っているかもしれないと踏んだのだった。

それに、狩りの名手であるまりさは、群れを離れるまで食料調達に大きく貢献していた。

そんな自分の頼みを今さら無碍には扱わないだろうという、打算的な狙いもあった。

「ゆぅぅぅ…さすがに、おなかがすいてきたのぜ…」

「おちびちゃん、もうすこしがんばるんだぜ、ぱちゅりーのおうちにいったら、いっぱいごはんさんをむーしゃむーしゃするんだぜ」

「おねーちゃん、まりさもがんばるから、おねーちゃんもがんばろうね!」

「おちびちゃん、もうすこしがんばるんだぜ、ぱちゅりーのおうちにいったら、いっぱいごはんさんをむーしゃむーしゃするんだぜ」

「おねーちゃん、まりさもがんばるから、おねーちゃんもがんばろうね!」

空腹を訴える姉まりさに、末っ子まりさが激励の言葉をかける。

決して、末っ子まりさだけがお腹を空かせていないわけでは無い。

少しでも家族を元気付けようとする、精一杯の強がりであることに皆はすぐ気づいた。

決して、末っ子まりさだけがお腹を空かせていないわけでは無い。

少しでも家族を元気付けようとする、精一杯の強がりであることに皆はすぐ気づいた。

「わかってるんだぜ…まりさもみんなとむーしゃむーしゃしたほうが、たっくさんしあわせになれるんだぜ」

「れいむも、みんなといっしょがいいよ!」

「おねーちゃん! いっしょにごはんさんたべようね!」

「れいむも、みんなといっしょがいいよ!」

「おねーちゃん! いっしょにごはんさんたべようね!」

家族皆の表情に、少しだけ笑顔が戻っていく。

辛いのは自分だけではない。

一番小さい末っ子まりさがあんなに頑張っているんだ。自分達だって負けてられない。

末っ子まりさの小さな強がりは、皆の心に大きな力を与えてくれた。

辛いのは自分だけではない。

一番小さい末っ子まりさがあんなに頑張っているんだ。自分達だって負けてられない。

末っ子まりさの小さな強がりは、皆の心に大きな力を与えてくれた。

「………………みつけたよぉー………………」

――そこに、招かれざる客が現れるまでは。

一家の表情が一瞬にして凍りつき、一斉に声がした方向を振り返った。

車と塀の隙間によって作られた暗闇の中――

三つの赤い瞳がまりさ一家をじっと見つめていた。

三つの赤い瞳がまりさ一家をじっと見つめていた。

「…………あまあま…こんなところにあったんだねー……」

「……ハァフ…ハァフ…………」

「……ハァフ…ハァフ…………」

やがて、二匹のちぇんが暗闇から姿を現した。

片方は父まりさ、もう片方は姉まりさ程の大きさであることから、恐らく二匹は親子なのであろう。

しかし、その外見はまりさ一家とは比べ物にならないほどに酷い状態であった。

ちぇんの全身には爪跡のような傷が無数に走っており、その傷の一つが左目を醜く潰している。

そして子ちぇんは帽子、両耳、尻尾の全てが欠損しており、口元からは絶えず茶色い泡を吹き出していた。

片方は父まりさ、もう片方は姉まりさ程の大きさであることから、恐らく二匹は親子なのであろう。

しかし、その外見はまりさ一家とは比べ物にならないほどに酷い状態であった。

ちぇんの全身には爪跡のような傷が無数に走っており、その傷の一つが左目を醜く潰している。

そして子ちぇんは帽子、両耳、尻尾の全てが欠損しており、口元からは絶えず茶色い泡を吹き出していた。

二匹の眼はどちらも血のように赤く染まっており、先ほどの野良れいむと同じ狂気を感じさせていた。

「おちび…ちゃんが…よろごぶんだよー……わかるよ…わがるよぉぉ…」

「……grrrrrrrrrrr……」

「……grrrrrrrrrrr……」

すでに子ちぇんは、言葉を発することすらできなくなっていた。

飢餓と甘味の匂いによって肥大化した食欲が、中枢餡にある言語機能までをも破壊してしまったのだ。

金属を擦り合わせるように唸り声を放つその姿は、もはやちぇんと呼べる姿とはかけ離れて見えた。

飢餓と甘味の匂いによって肥大化した食欲が、中枢餡にある言語機能までをも破壊してしまったのだ。

金属を擦り合わせるように唸り声を放つその姿は、もはやちぇんと呼べる姿とはかけ離れて見えた。

「ゆひ…」

「ゆわわわわ…」

「お、おとーさぁん…」

「ゆわわわわ…」

「お、おとーさぁん…」

突然の異常事態と二匹の異様な姿に、父まりさの判断が一瞬遅れた。

慌てて、硬直したままのわが子に向かって指示を出そうと叫ぶ。

慌てて、硬直したままのわが子に向かって指示を出そうと叫ぶ。

「おちび! はやくおとうさんのところまでにg…」

だが、その一瞬だけ生じた隙を、獣と化した二匹の赤い瞳は見逃さなかった。

「あまあま…あばあばたべるよ、たべるよたべるよたべるおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!」

「ジャアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!」

「ジャアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!」

父まりさの声が引き金となり、二匹のちぇんが一斉に飛び出した。

飢餓状態にあるとは思えないその驚くべき素早さは、瞬く間にまりさ達との距離を縮めていく。

飢餓状態にあるとは思えないその驚くべき素早さは、瞬く間にまりさ達との距離を縮めていく。

ちぇんの体が跳ねた。

その赤い瞳には、一番近くにいた末っ子まりさだけが映り込んでいる。

その赤い瞳には、一番近くにいた末っ子まりさだけが映り込んでいる。

「わがるよおおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉ!!」

「ゆt」

「ゆt」

――末っ子まりさには、何が起こったのか分からなかった。

近づいてくる、真っ赤なぴかぴかさん。

突然目の前に現れた、恐ろしい怪物の姿。

そして、いきなり訪れた暗闇。

突然目の前に現れた、恐ろしい怪物の姿。

そして、いきなり訪れた暗闇。

くちゅっ

…だが、末っ子まりさの思考はすぐに終わりを告げた。

自慢のお帽子も、さらさらの髪も、宝石のようなおめめも、輝く白い歯も、自慢のあんよも、大事な餡子さんも、

すべてちぇんの口の中で潰され、一つとなったのだから。

すべてちぇんの口の中で潰され、一つとなったのだから。

くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ

「あ…ああ…」

すぐそばで全身をがたがたと震わせる姉まりさに見向きもせず、ちぇんが恍惚の表情で口の中のものを咀嚼していた。

一瞬の出来事だった。

さっきまで傍にいた末っ子まりさが、ちぇんの口の中へと姿を消したのだ。

さっきまで傍にいた末っ子まりさが、ちぇんの口の中へと姿を消したのだ。

「ま、まりさ……どうして…?」

くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ

「か………かえせええええ!! まりざのだいっじないぼうどをがえぜええええ!!」

なけなしの勇気を振り絞り、姉まりさがちぇんに向かって全力で体当たりを仕掛けた。

姉まりさの渾身の一撃はちぇんの横腹に命中し、僅かにちぇんの体が傾く。

それでも、当のちぇんは全く動じなかった。ただひたすらに、咀嚼を続けている。

姉まりさの渾身の一撃はちぇんの横腹に命中し、僅かにちぇんの体が傾く。

それでも、当のちぇんは全く動じなかった。ただひたすらに、咀嚼を続けている。

くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃ

「やべろおおおおおおおおおおおお!! はきだせ! くぢのながのものをはきだぜええええええええええ!!」

姉まりさは、まだ末っ子まりさが死んだことを頭の中で否定し続けていた。

口の中に入っただけで、まだ生きてるかもしれない。

少し傷ついても、皆でぺーろぺーろしてあげれば大丈夫に違いない。

その希望に必死ですがり、姉まりさは大切な妹を救い出すためにひたすらちぇんへ無謀な攻撃を繰り返す。

口の中に入っただけで、まだ生きてるかもしれない。

少し傷ついても、皆でぺーろぺーろしてあげれば大丈夫に違いない。

その希望に必死ですがり、姉まりさは大切な妹を救い出すためにひたすらちぇんへ無謀な攻撃を繰り返す。

「はきだせ! はきだせ! はきだせえええええ!!」

――だが、

そのちっぽけな希望も、すぐに打ち砕かれることとなった。

そのちっぽけな希望も、すぐに打ち砕かれることとなった。

突然ちぇんが咀嚼を止め、地面に向かって静かに口を開いた。

その口の中から、粘液にまみれた黒い塊がずるりと吐き出され、姉まりさの目の前に落下した。

その口の中から、粘液にまみれた黒い塊がずるりと吐き出され、姉まりさの目の前に落下した。

ぼちょっ

「」

「ゆふ…ゆふふふふふふ…ごれなら…おぢびちゃんも、むーしゃむーしゃでぎるんだね…わがるよぉぉ」

「ゆふ…ゆふふふふふふ…ごれなら…おぢびちゃんも、むーしゃむーしゃでぎるんだね…わがるよぉぉ」

姉まりさの願いは、違う形によって叶えられた。

ちぇんの口から吐き出された、拳大ほどのぐちゃぐちゃな黒い塊。

その周囲には、白いリボンや、金髪の破片、見覚えのある物が沢山からみついている。

そして、その塊からはゆっくりできない死臭と共に、自分と同じあまあまの香りを発していた。

ちぇんの口から吐き出された、拳大ほどのぐちゃぐちゃな黒い塊。

その周囲には、白いリボンや、金髪の破片、見覚えのある物が沢山からみついている。

そして、その塊からはゆっくりできない死臭と共に、自分と同じあまあまの香りを発していた。

歯が不自由なわが子のために、ちぇんが口の中で咀嚼していたもの。

それは間違いなく、数分前まで自分を励ましてくれた妹の、成れの果てだった。

それは間違いなく、数分前まで自分を励ましてくれた妹の、成れの果てだった。

「……ぁ………」

「おちびちゃーん、あまあまだよぉー だっくさんたべでねー」

「…ガフゥッ!……ガフッ!」

「おちびちゃーん、あまあまだよぉー だっくさんたべでねー」

「…ガフゥッ!……ガフッ!」

末っ子まりさだった塊に向かって、子ちぇんが涎にまみれた口を大きく開く。

ぐちゃっ

「…ぁ………ああぁ…………あああああぁ……」

ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ

「あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"あ"」

「おちびちゃん!!」

「おちびちゃん!!」

突然、姉まりさの視界が真っ暗になった。

我を取り戻した母れいむが、姉まりさを急いで口の中に避難させたのだ。

その口の中では、姉まりさが叫びながら必死に暴れまわっているのが感じ取れる。

それでも母れいむは、我が子を離すまいとしっかり歯を食いしばって耐えていた。

我を取り戻した母れいむが、姉まりさを急いで口の中に避難させたのだ。

その口の中では、姉まりさが叫びながら必死に暴れまわっているのが感じ取れる。

それでも母れいむは、我が子を離すまいとしっかり歯を食いしばって耐えていた。

「れいむ! おちびちゃんをつれてはやくにげるんだぜ!!」

帽子の上に妹れいむを乗せた父まりさが、母れいむの背中に向かって叫んだ。

その口元には、先端を鋭く尖らせた割り箸が咥えられている。

その口元には、先端を鋭く尖らせた割り箸が咥えられている。

「ひまひふほ(いまいくよ)!!」

「まりさがみちをつくるんだぜ! れいむはあとにつづくんだぜ!!」

「ははっはほ(わかったよ)!!」

「まりさがみちをつくるんだぜ! れいむはあとにつづくんだぜ!!」

「ははっはほ(わかったよ)!!」

背後で繰り広げられる惨劇から目をそむけるようにして、二匹は車の下から勢いよく飛び出した。

――わずかな希望の残る、公園に向かって。

ちぇんは幸せだった。

あまあまを食べたことによるものでも、理性を失ったことによるものでも無い。

「ガフガフガフガフ!!」

ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ

ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ

目の前のおちびちゃんの、幸せな顔を久しぶりに見ることができたからだ。

ちぇんには三匹のおちびちゃんがいた。

どれも自分とよく似た、笑顔の絶えない素敵なおちびちゃんだった。

つがいに先立たれ、ご飯をお腹いっぱい食べることができなくなっても、ちぇんはおちびちゃんがいるだけで毎日が幸せだった。

どれも自分とよく似た、笑顔の絶えない素敵なおちびちゃんだった。

つがいに先立たれ、ご飯をお腹いっぱい食べることができなくなっても、ちぇんはおちびちゃんがいるだけで毎日が幸せだった。

…ある日、毛むくじゃらの化け物がおちびちゃん達を連れ去るまでは。

全身をズタズタにされながらも、ちぇんはおちびちゃん達を取り戻すために必死で戦った。

結局、助け出せたのは一匹だけ。それ以外は皆、化け物の玩具にされて、じわじわと嬲り殺しにされた。

そして唯一助け出せたおちびちゃんもまた、帽子も、耳も、尻尾も、歯も、全身の至る所を奪い取られ、ゆっくりできない姿となってしまった。

それでも、ちぇんは諦めなかった。

もう一度おちびちゃんの笑顔を見るために、ちぇんは様々な手段を試みた。

自身の食事も忘れて、ずっとおちびちゃんの傍にいてあげた。

…でも、どんなにすーりすーりしても、ペーろぺーろしても、おちびちゃんの顔に笑顔が戻ることは無かった。

結局、助け出せたのは一匹だけ。それ以外は皆、化け物の玩具にされて、じわじわと嬲り殺しにされた。

そして唯一助け出せたおちびちゃんもまた、帽子も、耳も、尻尾も、歯も、全身の至る所を奪い取られ、ゆっくりできない姿となってしまった。

それでも、ちぇんは諦めなかった。

もう一度おちびちゃんの笑顔を見るために、ちぇんは様々な手段を試みた。

自身の食事も忘れて、ずっとおちびちゃんの傍にいてあげた。

…でも、どんなにすーりすーりしても、ペーろぺーろしても、おちびちゃんの顔に笑顔が戻ることは無かった。

――そんな時だった。突然どこからともなく、あまあまの匂いが漂ってきたのは。

(…むにゃむにゃ……あまあまにつつまれてしあわせなんだよー……ここがきょうからちぇんのおうちだよー)

昔、おちびちゃんがクッキーの空き箱の中に入って、あまあまの残り香の中で気持ち良さそうに眠っていたのを思い出す。

昔、おちびちゃんがクッキーの空き箱の中に入って、あまあまの残り香の中で気持ち良さそうに眠っていたのを思い出す。

(…きっとらんしゃまのようなあじなんだねー。いちどでいいからたべてみたいよー)

僅かに残ったあまあまの匂いを嗅いで、あまあまの味を想像していたこともあった。

僅かに残ったあまあまの匂いを嗅いで、あまあまの味を想像していたこともあった。

もし、そのあまあまをお腹一杯食べることができたら、おちびちゃんはまた、自分にあの笑顔を見せてくれるだろうか。

再び、あの日々に戻りたかった。

あまあまがあれば、

あまあまが…

あまあまがあれば、

あまあまが…

そして、目の前の誘惑にちぇんは自らの意思で理性を放棄した。

その後の事はもう、何も覚えていなかった。

その後の事はもう、何も覚えていなかった。

――いや、思い出す必要なんかない。

「わかるよー………わらってるん…だねー…」

ちぇんは幸せだった。

夢にまで見たあまあま香りに包まれて、ずっとずっと、幸せそうにおちびちゃんを見つめていた。

…やがて匂いに集まってきた他のゆっくり達が、自分の体を食い破るその時が来ても。

ちぇんはずっと、おちびちゃんに向かって優しく微笑み続けていた。

ちぇんはずっと、おちびちゃんに向かって優しく微笑み続けていた。

最後の時まで、ずっと―――

――to be continued…

挿絵:○○あき