2020年8月30日

「真摯に説明すること」=「長文を書くこと」ではないことは分かっているのですが、まずは本稿を簡潔にまとめられず、長文になってしまったことをお詫び申し上げます。

※本ページはPC画面での閲覧を前提に作成したものです。「スマートフォン用」の表示ですと下線などが表示されません。「

こちら」でPC用の表示に切り替えられます。(スマートフォン用の表示でも読むこと自体は可能です)

※上記の

リンクでも表示が切り替わらない場合は、ページ最下部の「PC表示に切り替える」をクリックしてください。

松川良宏(アジアミステリ研究家)

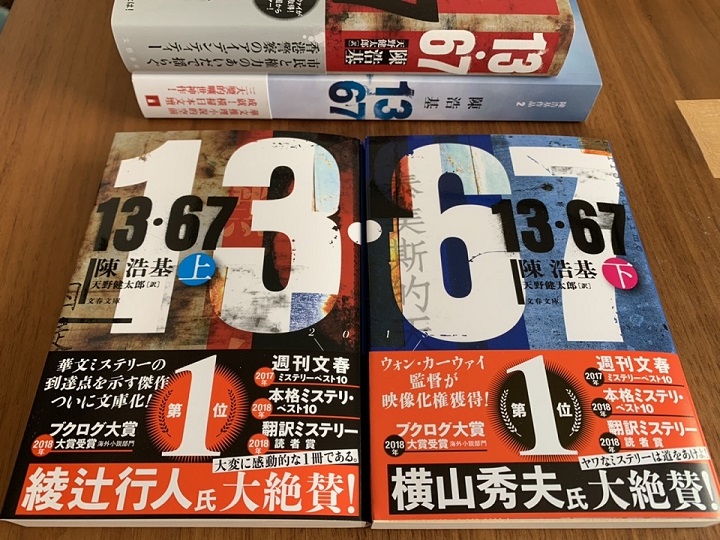

ミステリー小説『13・67』(いちさん ろくなな)の文庫版が2020年9月2日(水)に発売になります。著者は香港のミステリー作家・陳浩基(ちん こうき)、訳者は台湾文学など台湾関連書籍の翻訳で大きな功績を遺された天野健太郎さんです。流通について詳しいことは分かりませんが、早いところでは明日(8月31日[月])にも店頭に並ぶかもしれません。

本訳書は最初、2017年9月末に文藝春秋より刊行され、「週刊文春ミステリーベスト10」第1位、『本格ミステリ・ベスト10』第1位など、同年末のミステリーランキングを席捲しました。また刊行当初から複数の新聞・雑誌に書評が載り、翌年春の本屋大賞やTwitter文学賞でも上位に入るなど、ミステリーファンのみならずより広範囲の読者を獲得し、評価された作品でもあります。それは作品そのものが持っていた力とともに、翻訳者が天野健太郎さんであったこと、そして天野さんによる訳文が素晴らしかったことも大きな理由であることは間違いないと思われます。

台湾専門*1の翻訳家・通訳者として活躍された天野健太郎さんは、『13・67』単行本版(四六判)の刊行から1年余り経った2018年11月12日、ご病気により逝去されました。「台湾文学」というものの存在を日本に認識させた天野さんの功績はあまりに大きく、筆者もご病気のことは存じておりましたが、ご逝去の報の衝撃は計り知れないものでした。2019年1月13日には東京の台湾文化センターで「天野健太郎さんを偲ぶ会」が催され、筆者も参加させていただきました。改めて、その業績と遺された訳文に最大限の敬意をもって、心より哀悼の意を表します。

なお、『13・67』単行本版の「訳者略歴」にあるとおり、天野さんは俳人でもあり、生前には句集などは上梓されていませんが、今後、新泉社から『天野健太郎句集』が刊行される予定があるようです。

- *1:『13・67』は天野さんが手掛けた訳書のなかでは例外的に香港の作家の小説ですが、中国語原書の最初の刊行地は台湾です。2014年に刊行され、台湾の出版界・読書界で大きな話題となりました。

『13・67』文庫版の巻末注記

そのような『13・67』の文春文庫版(上下巻)が9月2日に発売になるわけですが、読者の多くの方々が、巻末の注記に目を留めることになると思います。ここで「注記」と書いているのは、単行本が文庫化される際に書かれる「本書はXX年XX月に小社より刊行された単行本を(加筆修正のうえ)文庫化したものです」といった類のもののことです。

仮に筆者が一読者であれば『13・67』文庫版の注記を見て目をみはったでしょうし、実際に筆者は今年(2020年)の2月、出版社・文藝春秋より最初にこの打診を受けた際には、たいへん驚きました。

『13・67』文庫版の巻末には、「松川良宏氏」より「助言」をもらい、編集部によって訳文にいくらかの修正が加えられている旨が書かれています。(下巻はページ数の都合で巻頭にこの文言が入っています)

巻末の注記にはそれ以上の詳しいことは書かれていませんが、筆者は出版社より依頼を受け、「訳文の校閲(訳文内に矛盾点がないかなどの確認)・中国語原文との対照・疑問点についての著者の陳浩基さんとのメールのやり取り」をおこないました。

そして筆者が何か所かについて出した修正案を出版社側が検討し、あるものは却下され、またあるものは採用され、最終的には出版社側が筆者の案にさらに手を加えるなどして、必要だと思われた箇所については訳文に修正が加えられています。

まずは文庫版の注記を目にしたほとんどすべての方々が、この「松川良宏」というのはいったい誰なのかと疑問に思うかと思います。また、この人と天野健太郎さんにはどのようなかかわりがあるのか、といった疑問も持つかと思います。さらには、

- なぜこの松川という人のところに出版社から「助言」を求める依頼がいくことになったのか

- 「助言」とは具体的にどういうことをしたのか

- そもそも、故人の遺した訳文に修正を加えてよいのか

といった疑問も、当然出てくるかと思います。

筆者は出版社から依頼を受けた単なる「助言」者にすぎないとはいえ、『13・67』という作品のファンの方々、そして天野健太郎さんの訳文のファンの方々が抱くだろう上記のような疑問に対して答える責任が自身にはあると考えています。

そもそもこの件については出版社の編集者のかたなど複数の人がかかわっているわけですが、文庫版で個人名が出ているのは筆者だけなので、文春文庫のTwitterアカウントではなく筆者のTwitterアカウントに読者の方々から質問が来る可能性もあるだろうと思われます(出版社側の方々は文庫版で特に名前が出ていないので、本稿でも名前を出しません)。ですから、基本的な疑問に対する返答は事前に自身のサイトでまとめておくことにいたしました。

実際のところ、筆者がかかわっておらず、社内の通常の校閲作業を経て文庫編集部の判断で修正がおこなわれた箇所もあります。そして、それがどこなのかは筆者には知らされておりません(たまたま何か所か気がつきました)。筆者に問い合わせをいただいても、そもそも筆者が関知していない修正箇所もあるということはご承知おきください。

また、天野さんが単行本版初版での誤訳箇所(2017年12月の重版時にご自身で修正)について、本当はツイッター等で話したいがストーリーにかかわる場所なので言えなくて残念だとおっしゃっていた*2のと同じ理由で、仮に筆者のTwitterアカウントなどに「この部分はなぜ修正が入っているのか」と質問いただきましても(そしてそれが筆者がかかわった箇所であっても)、答えられない場合が多いかとは思います。文庫化の際に修正が加えられたのは基本的に、翻訳過程でストーリーに矛盾が発生してしまっていた箇所などであり、どこを直したかを述べること自体がストーリー展開などを明かすことに直結してしまいます。そのこともどうかご了承ください。

上に列挙した疑問のうち「そもそも、故人の遺した訳文に修正を加えてよいのか」については、筆者にも答えは分かりません。というよりは――訳文内の矛盾等が解消されたことについては著者の陳浩基さんは喜んでくださっており、そのことだけが今回の作業にかかわった筆者にとって唯一の救いですが、一方で作業中も逡巡は大きく、だからこそこういった文面を書いているという側面もあります。

本作業は邦訳版『13・67』を改めて精読し、尊敬する天野さんの訳文から最小限の「直すべき箇所」を見つけなければいけないという、非常に心苦しいものでした。作業中も、出版社から「やっぱり天野さんの訳文のまま文庫化します」という連絡がくるのではないかと、どこかで期待していたところもありました。もしそうなるのであれば、自分のそれまでの作業がすべて無駄になってもいいと思いながら、それでも引き受けたからには誠心誠意、天野さんが遺された訳文に向き合いました。

筆者は依頼をされて引き受け、「どうするかは編集者側で判断するので、気になる点があればすべて連絡してほしい」という内容のことを言われたので、『13・67』単行本版を天野さんとの共同で作り上げた編集者氏を信頼し、気になる点については連絡していきました。こちらから連絡した修正案は却下されたものもありますし、必要と判断されたものもあります。筆者は、なるべく天野さんの訳文をいかしたまま、中国語原文を参照し、あるいは著者の陳浩基さんの意見を参考にし、最小限の修正で訳文内の矛盾等を解消できるような案を出していきました。これにたいして編集者氏は基本的に、筆者の案をさらに天野さんのもともとの訳文に近づける形に直し、必要なものについては反映させていきました。少なくとも『13・67』単行本版の編集者氏は、天野さんが『13・67』を訳していた際の苦労や方針を知っている方ですので、筆者は今でも全面的に信頼しています。

※本稿で単に「編集者氏」と書いた場合は、3年前に『13・67』単行本版の編集を担当し、今回の文庫版の作業でも筆者からの連絡に的確に対応してくださった編集者のかた(所属は文庫編集部ではない)を指します。そもそも今回の作業においては、筆者はこの編集者氏としかやり取りをしておらず、文庫編集部については今も連絡先を知りません。

読者の方々が抱くであろういくつかの基本的な質問についてのご回答(1)――「助言」者の人選について

Q1. この「松川良宏」ってだれ?

- ミステリー研究家です。自分では、「アジアミステリ研究家」あるいは「非英語圏ミステリ研究家」のどちらかの肩書きを使っています。生年や経歴は公表していません(天野健太郎さんのご家族には本件について手紙を書かせていただき、生年のほか、多少の経歴をお伝えしました)。2006年より中国語圏のミステリー小説を原書で読み始め、2011年に早川書房『ミステリマガジン』の編集部に声を掛けていただき東アジアの推理小説について寄稿したのが商業出版物に掲載された最初の原稿です(2012年2月号/2011年12月発売)。それ以来、数は多くないですが、商業出版物でときどきアジアミステリー関連の記事などを書いています。2015年からは日本推理作家協会と本格ミステリ作家クラブに所属しています。

- 経歴(職歴)として「校閲」を正式におこなったことはありませんが、事実上の「校閲」をおこなった翻訳書籍は今回で4冊目になります(翻訳「記事」を数えればもう少し増えます)。もっとも、過去の3冊は訳者と直接メールや電話でやり取りができるものであり、今回のような依頼を受けたのは初めてです。

Q2. 天野健太郎さんとはどのようなかかわりが?

- 「知人」といっていいほどのかかわりはありませんでした。筆者からすると天野さんは「尊敬する翻訳家」ですが、天野さんからすると筆者は「顔見知り」のひとりかと思います。初めてお会いしたのは2015年10月3日の台湾ミステリー関連イベントの際で、イベント後の内輪の食事会もご一緒しました。天野さん、筆者、そしてのちに『13・67』単行本版の編集を務めることになる編集者氏(とほか数名)が一緒に写っている写真が残っており、これは先日、天野さんのご家族にご覧いただきました。

- トータルでお会いしたのは4~5回ほどですが、一応天野さんはこちらの顔は覚えてくださっていました。陳浩基さんの来日イベントがあった2018年3月9日、イベント後の打ち上げの席では、『13・67』で誤訳をしてしまったことの裏話や(このときに天野さんが言っていた誤訳箇所は2017年12月の単行本重版時に天野さんご自身が修正しています)、今後訳したい台湾のミステリー小説の話などをしてくださいました。最後にお会いしたのは2018年4月14日、『13・67』が「翻訳ミステリー読者賞」を受賞し、その授賞式があった日です。帰りの電車には天野さん、単行本版の編集者氏、筆者の3人で乗りました。編集者氏が乗り換えたあとは天野さんと筆者の2人で電車に揺られることになりましたが、そのときのちょっとした思い出話については、天野さんが逝去された2018年11月に、当日の写真とともに当サイトに文章を載せました。

Q3. 仮に百歩譲って訳文に多少の修正の必要があったとしても、その「助言」者としては天野さんの親しい友人・知人など、もっと適任の人がいたのでは?

- これについては筆者も半分はそう思います。筆者が最初に文庫化に際しての助力を打診されたのは今年(2020年)の2月です。4月に正式に依頼され、お引き受けしました。小説本文をプリントアウトしたものが郵送で届き、実際に作業に入ったのは5月下旬のことです。そもそも筆者自身、この依頼を引き受けた時点で、訳文の確認をするのが自分だけだとは思っていませんでした。それを知ったのは6月5日のことで、その際に筆者は、最終的な確認は天野さんと親しかった中国語の専門家のかたにしていただきたいということを出版社側に伝えました。(ただ、そうはなりませんでした)

- 一方で今回の作業は、訳文を精読し、翻訳の際に生まれたストーリー上の矛盾点や推理の論理の不自然さなどを発見することが目的とされていました。筆者は『13・67』の邦訳版が最初に刊行された2017年にすでに、単行本版の編集者氏に電話やメールで訳文の問題点をいくつか伝えています。このときに伝えた問題点は、2017年12月の単行本重版時に修正が間に合ったものもあれば、重版時には直されず「文庫化の際に直す」ことになったものもありました。この辺りの経緯を考えると、筆者に依頼が来ること自体は不自然なことではありません。(それでも、筆者よりももっと中国語に堪能な方に最終チェックをしてほしかった、という思いはあります)

- また筆者は単行本版の編集者氏とは、初めてお会いしてご挨拶したときから起算すれば8年半ほどの付き合いであり、訳者の天野さんとも面識があり、また著者の陳浩基さんとも一応顔見知りです。そういった関係性から、筆者に依頼が来たのだと思います。

- そもそも本作業は、筆者は天野さんの訳文に最大限の敬意を払いつつ誠心誠意のぞみましたが、時給に換算すると数十円の謝礼金をいただけるにすぎません。筆者以外には、この条件で引き受ける人はいなかったのではないかと思います。そもそもこちらから質問しなかったというのもありますが、少ないながらも謝礼金をいただけるという話が初めて出たのは作業を始めて2ヶ月以上経った7月27日のことです。謝礼金など別に出ないのではないかと筆者は思っていましたし、それでもいいと思って作業に打ち込んでおりました。(とはいえ、こちらにも家族や生活があり、あとから考えると、もう少し増やしていただければいいのにとは思っています)

Q4. あなたが引き受けなければ、訳文の「修正」もなかったのでは?

- 筆者が引き受けなかった場合は、出版社内での通常の校閲を経たうえで、出版社が独自に(中国語原書を参照せずに)訳文の矛盾点等を解消するための修正をおこなったと思われます。具体的なことは伏せますが、出版社がそのような方針であったことは作業中に分かりました。問題点の「修正」が既定路線であった以上、一応は中国語の原文が読め、なおかつ著者の陳浩基さんともわりと気軽に連絡が取れる筆者が参加したこと自体は、プラスだったと思います。今回の文庫化の作業にあたって、「中国語が読める人」は筆者以外には参加していないと聞いております。

- この作業に「巻き込むわけにはいかない」という思いもあり、中日翻訳家の知人数人にはこの件に関して一切の相談をしていません。ただ、筆者よりも中国語が堪能な知人(翻訳家ではない)に個人的に助言を求めたことはありました。

読者の方々が抱くであろういくつかの基本的な質問についてのご回答(2)――「助言」の内実について

先述した通り、筆者は『13・67』の邦訳版が最初に刊行された2017年にすでに、単行本版の編集者氏に電話やメールで訳文の問題点をいくつか伝えていました。このときに伝えた問題点には、同年12月の重版時には直されず、「文庫化の際に直す」ことになったものもありました。とはいえそれも2017年時点でのことです。

2018年に天野さんが逝去されたため、「文庫化の際に直す」という話は当然なくなったものと思っていました。ですから、今年(2020年)2月に久々に編集者氏にお会いした際、『13・67』文庫化にあたって最小限の修正をする意向であり、その助力をしてほしいと打診されたのには驚きました。天野さんの訳文には多くのファンがおり、そんなことは不可能であるというのが筆者の最初の率直な思いでした。

4月に正式に依頼され、畏れ多く思いながらもお引き受けしました。小説本文をプリントアウトした紙の束が届いた5月下旬から8月9日まで、途中で文庫編集部の作業待ちをしていた時期を差し引いても、まるまる8週間ほど費やしたことになります。引き受けた以上は、最大限の集中力をもって、誠心誠意のぞませていただきました。

「助言」に際してのさまざまな前提

まず、筆者と編集者氏は一貫して、天野さんの訳文をそのまま使いたい、問題点を修正するにしても最小限の修正で済ませたいという方針でこの作業にのぞんでおりました。

「訳文内に矛盾等の問題点がない限り、天野さんの訳文を極力維持する」というのが筆者と編集者氏の共通かつ当然の方針でした。逆にいえば、訳文でストーリーに矛盾などが発生していた場合はその原因を見つけ、最小限の修正で整合性をつけました。今回の作業で見つけた問題点は基本的に翻訳時に発生したものでしたが、1ヶ所だけ、中国語原文自体に矛盾があったところもありました(本稿 次節 Q2の(2))。

筆者と編集者氏がおこなったのは、「訳文内の問題点の解消」です。中国語を知らない日本の読者が普通に読んでいても気づきうる「問題点」を、さまざまな方法で解消していったというのが、今回の「助言」と「修正」の内実です。

編集部への「助言」とは、具体的に何をしたのか?

筆者がおこなったのは次のことです。

- 天野さんの訳文を精読し、訳文のストーリー内に矛盾点や情報の欠落(中国語原文の削るべきでない情報が削られていると思われる箇所)等があれば、中国語原文の対応箇所をチェックする

- 中国語原文を確認しただけでは疑問が解けなかった場合は、さらに著者と連絡を取って疑問を解消し、最小限の修正で問題を解消できるよう編集者氏に修正案を伝える

逆に、次のようなことはおこないませんでした。

- 日本語訳文と中国語原文を突き合わせての全文対照はおこなっていません。

- これは時間的にも不可能でしたし、また、「天野さんの訳文をできるかぎり尊重・維持する」という方針であったため、あくまでも訳文内に矛盾等がある場合にのみ、中国語原文をチェックするという形を取りました。繰り返しになりますが、日本の読者が普通に読んでいて気づきうるような問題点が訳文にあった場合にのみ、対応する中国語原文を確認したということです。

- 訳し忘れられた一文を新たに訳して付け加える、ということもしておりません。

- 今回の作業中、意図的ではなく単に訳し忘れられただけだろうと思われる一文を、何か所かで発見いたしました。訳文を読んでいてどうもシーンが少し飛んでいるように感じ、中国語原文を確認してみたところ、一文訳されていなかったというパターンです。まず、一文まるまる、(編集者氏のチェックを経るとはいえ)筆者が新たに訳して付け加えてもいいのかという問題があります。そのようなことは当然避けるべきでしょうから、「訳し忘れられた一文」への対応はしませんでした。また、少なくとも筆者が今回発見した数か所については、訳文をじっくり読んでいると多少違和感を覚えるものの、ストーリーに大きくかかわる箇所でもなかったため、なおさらそこまでする必要性を感じませんでした。

繰り返しになりますが、今回の文庫化に際しての訳文の修正は、筆者が中国語原文の確認や著者・陳浩基さん本人とのメールのやり取りをしたうえで「助言」し、編集者氏が最終的に決定するという方式で行われました。

文庫版と単行本版を仔細に比較した読者の方/中国語が読める方からいただく可能性のある質問についてのご回答

Q1. 「助言」者が中国語原文を確認する際に使ったのは、天野さんが翻訳に使ったテクスト(=文章)と同じものなのか?

- 同じものです。

- より正確にいえば、翻訳の際に天野さんが使用したのが台湾版初版の第何刷なのかは確認できませんでした。ただ、著者の陳浩基さんから、天野さんには特に翻訳に使用するための特別なテクストを渡したりはしておらず、台湾で出版され流通している普通の書籍を翻訳に使ったのだろうと聞いております。

- 筆者は中国語原文の確認に際しては、台湾版初版一刷(2014年7月)と台湾版初版十一刷(2019年10月)を使用しました。この2つのあいだで、特に相違点は見つかりませんでした。結果的に、筆者が参照したテクストと、天野さんが翻訳に使ったテクストは同じものだといってよいかと思います。

- なぜこのようなことをわざわざ書くのかですが、それは陳浩基さんの長編第一作『世界を売った男』の例があるからです。この作品では、邦訳に際して台湾で流通している原書『遺忘・刑警』ではなく、陳浩基さんが加筆修正した改稿版が使用されています。結果的に、原書『遺忘・刑警』よりも、邦訳書『世界を売った男』のほうがミステリー小説としての強度が上がっています。このような例があるので、『13・67』に関しても、天野さんがそもそも翻訳の際にどのようなテクスト(=文章)を使ったのかを確認する必要がありました。陳浩基さんは『13・67』については特に改稿版を用意してそれを天野さんに渡したりはしていないとのことでした。

Q2. 文庫版を単行本版と比較して読むと、中国語原文が変わったとしか思えない箇所があるが?

- 読者の方々にそう思われるだろう箇所が第1話に少なくとも2か所あります。この2か所は、訳文になにか問題点があったために修正されたのではなく、著者の意向で変更になったものです。どの箇所のことか、以下で明記します。

(1)[こちらは、『13・67』第1話を未読のかたでも事前に見ていただいても構いません。もちろん、一切の事前の知識を持たずに読みたいという方は、ご覧にならないことをお勧めします]

|

+

|

クリックで展開 |

「ポーカー」と聞いて、日本の読者がなにを思い浮かべるかという問題

- 単行本版 p.7 下段 後ろから3~2行目

- 「もしエースのペアを持っていたなら、まるで二か三のブタみたいに思い込ませる。」

- 文庫版 上巻 p.10 後ろから7~6行目

- 「もしフルハウスが揃っていたなら、まるでブタみたいに思い込ませる。」

これはクワンがローに語ったセリフの一部で、犯人との心理戦をポーカーに例えたものです。まず、単行本版では「二か三のブタ」という部分の意味がよく分かりません。

文脈上ここは、「最強の手札でも最弱の手札のように思い込ませろ」と言っているセリフだと解釈されます。しかし「エースのペア」というのは、少なくとも日本の読者が通常思い浮かべるような手札が5枚のポーカー(ファイブカードのドローポーカー)では、たいして強い役ではありません。また、そのような手札が5枚のポーカーにおいて、最弱の手札は「七のブタ」(ハイカード[=最も強い1枚]が七であり、なおかつワンペアすらない手札)であり、「二のブタ」あるいは「三のブタ」というものは存在しません。

訳文と中国語原文をよく読んだ結果、これはポーカーのなかでも「テキサス・ホールデム」のことを言っているのではないかとあたりをつけました。著者の陳浩基さんに確認を取ったところ、確かにこれはテキサス・ホールデムだとの回答を得ました(中国語原文を読んでも、そのことは書かれていません)。

テキサス・ホールデムは、自分だけが見ることのできる手札2枚と、プレイヤー全員に見える形で場に置かれている全プレイヤー共有の5枚、合計7枚のカードを使用するポーカーです(これは代表的なルールであり、ほかにも多様なスタイルがあります)。このテキサス・ホールデムの場合、場のカードとの組み合わせを考えに入れなければ、最も強いのは「エースのペア(エース2枚)」であり、最も弱いのは「2が1枚、3が1枚」ということになります。

問題は、これをどう直すべきなのか、そもそも直す必要があるのか、ということです。筆者と編集者氏のやり取りはメールのほうが多かったのですが、この部分については直接会って話す機会がありました。筆者から編集者氏には、「二か三のブタ」という部分は意味は通じないけれども、これはこれで天野さんの訳としてそのまま残してもいいのではないか、という意見も述べました。または、「二か三の」を削れば少なくとも読者が引っ掛かりを感じることはなくなる、ということも申し上げたと思います。編集者氏が出した暫定的な結論は、「二か三の」を削るというものでした(一時的に陳浩基さんと連絡がつかなくなった時期があり、この部分はその際に暫定的に一度結論を出す必要がありました)。この時点でこれはテキサス・ホールデムのことだろうと予測はついていましたが、陳さんに確認が取れていませんでした。

その後、陳さんと連絡がつき、この部分は「テキサス・ホールデム」方式のポーカーを描写したものであることが確定しました。そうなると次なる問題は、本文に説明を加えるなり注を付けるなりして、これがテキサス・ホールデムのことを指しているということを読者に説明するのか、それ以外の方法を取るのかです。まず、『13・67』中国語原書は、ある程度「脚注」が付いている本です。その脚注は邦訳書ではカットされるか、あるいは必要な情報は自然な流れで本文中でそれとなく翻訳されています。また、邦訳書における訳注は本文中に[]で挿入されるタイプのものしかありません。単行本版(2017年)の編集時、編集者氏は注があってもいいという意見だったものの、天野さんは注はつけない([]で挿入した短いものを除いて)という方針だったそうです。

犯人との心理戦をポーカーに例えたこのセリフは、非常に重要なセリフです。たとえば本文中に[]の形で、これはテキサス・ホールデムという形式のポーカーのことであり……などと説明を加えたとすれば、文章のリズムを著しく損ねることになり、うまくありません。そこで陳浩基さんに、日本の読者が「ポーカー」と聞いて思い浮かべるのはファイブカードのドローポーカーであり、テキサス・ホールデムは一般的にあまり知られていないということを伝えたところ、すぐに代案を出してくださり、「エースのペア⇔2が1枚、3が1枚」という対比から、「フルハウス⇔ブタ」という対比に変えることになりました。

ここまで丁寧に読んでくださった方は、「最強⇔最弱」という対比をするのであれば、「(ロイヤル)ストレートフラッシュ⇔ブタ」の対比にしたほうがいいのではないかと思われるかもしれません。筆者も当初、その疑問が頭をかすめましたが、ここでは「エースのペア」が持つ現実性も考慮に入れる必要があるかと思われます。テキサス・ホールデムのような手札が2枚のスタイルのポーカーにおいて、最初に配られた自分のカードがエース2枚である確率は0.45パーセント。一方、日本の読者が通常思い浮かべるタイプのポーカーにおいて、最初に配られた5枚で「(ロイヤル)ストレートフラッシュ」が成立する確率は0.0015パーセントであり、限りなくゼロに近いものです。陳さんが提示した「フルハウス」は、最も強い役である「(ロイヤル)ストレートフラッシュ」、その次の「フォーカード」(成立確率0.024パーセント)に続く3番目に強い役であり、最初に配られた5枚でフルハウスが成立する確率は0.14パーセント。これもまたかなり確率としては低いですが、さらに上位の2つの役と比べれば、比較的現実的な数字とも言えます。

陳さんが代案として「フルハウス」を提示した真意については、タイミング等の諸事情があって尋ねずじまいになってしまいましたが、とはいえ強い役でなおかつある程度現実的な役としては、「フルハウス」が確かに適切であろうと納得したので、それ以上は質問せず、ここは陳さんが出してくださった代案通り、「フルハウス⇔ブタ」に変更となりました。

なお、天野さんの訳文は「もしエースのペアを持っていたなら」であり、最小限の修正で済ませるのであれば、「もしフルハウスを持っていたなら」になります。ただ、これでは多少、日本語として座りが悪いので、筆者からは編集者氏に、「もしフルハウス{を持っていたなら/が揃っていたなら}」の2つの修正案を出しました。編集者氏が後者を選択し、現状のように修正されました。【(1)は以上。】

|

(2)[こちらはストーリーにかかわる部分ですので、『13・67』第1話を未読のかたはご覧にならないことをお勧めします]

|

+

|

クリックで展開 |

- 単行本版 p.32 上段 12行目

- 文庫版 上巻 p.46 11行目

これについては、ストーリーにもかかわる部分なので詳述しませんが、中国語原文自体に矛盾があった箇所です。今後、中国語原書でも修正するとのことです。【(2)は以上。】

|

上記の2ヶ所以外に、中国語原文自体が変わったのではないかと読者のかたが思われる箇所がもしあったとすれば、それは「天野さんが翻訳の際に省略した情報を、今回の作業で復元した」ことによるものです。天野さんは少なくとも『13・67』の翻訳に際しては、削るところは削る、膨らませるところは膨らませる、という態度でのぞんでいたと思われ、翻訳の際に削られた情報がそれなりにあります。ある箇所では、登場人物の性格や気質を明確に伝えるために、原文にない表現も交えてやや誇張して訳す。またある箇所では、文章の日本語としてのリズムや自然さを重視し、原文には存在した描写を削る。それが天野さんの訳文の魅力を生んでいたともいえると思います。

今回の作業においては、訳文がやや分かりづらかったり唐突だったりする部分に関して中国語原文を確認し、それが翻訳時に情報を削ったことに起因するものであった場合に、原文に従って情報を復元した箇所があります。

Q3. 『13・67』の中国語原書は、台湾で2014年7月に刊行されたもののほか、香港で2018年7月に刊行された『13・67 修訂版』が存在するが、そちらは参照したか?

- 香港版は参照していません。

- 台湾版と香港版にどのような差異があるかは、著者ご本人に伺ったので把握しております。単語が香港の人々にとってより親しみやすいものに変わっている以外にも、第2話にストーリーとはほとんど関わらない程度の多少の加筆修正があります。もし天野さんがご存命であれば、香港版を「最終決定版」とみなし、この加筆修正部分を新たに文庫版の訳文に反映させただろうとは考えられます。しかし、天野さんが逝去されてしまった現状で、香港版における加筆修正部分を、たとえば筆者が訳すなりして文庫版に反映することは許されることではないでしょう。ですから、香港版における加筆修正は文庫版の訳文には反映されていません。

最後に

今回の作業は、尊敬する天野さんの訳文から「直したほうがよいだろう箇所」を探さなければいけないという非常につらいものでしたが、筆者がむやみになんでも修正案を出したわけではない(そして編集者氏がなんでもそのまま受け入れて修正したわけではない)ということは、ご理解いただければ幸いです。

天野さんの訳文とその中国語原文をここまで丁寧に比較したのは今回が初めてでした。実際には、「ここは修正の必要があるのではないか」と修正案を出した箇所の何倍も何十倍も、「ここの翻訳は素晴らしいな」「ほかのどんな翻訳家にもできない最高の訳文だな」と思わされる箇所がそれこそ無数にありました。中国語が読める方で、まだ『13・67』の原書を読んでいない方がいれば、原書と邦訳書を比較して読んでいただき、天野さんが翻訳においてどんな見事な「技巧」を使っているか、ぜひ確認していただきたいと思います。

天野さん自身が訳文に修正を加えた『13・67』文庫版こそが読みたかったというのは、だれもが思っていることだと思います。それは筆者もそうですし、単行本版の編集者氏もそうでしょう。天野健太郎さんのご逝去によって失われてしまったものの大きさを思うと、そして天野さんが翻訳家として駆け抜けた数年間の足跡に思いをはせると、……これ以上は言葉にならず、嘆息するしかありません。

以前に当サイトに掲載した記事「

天野健太郎さんが「あー、やっちまったな」とおっしゃっていた『13・67』の誤訳箇所について」(2018年11月26日)でも書きましたが、天野さんはご自身の誤訳について「あー、やっちまったな」、「気持ちいいぐらいの誤訳」と、あっけらかんと語るかたでした。

本稿でも先に言及しましたが、2018年3月9日、陳浩基さんの来日イベント後の打ち上げの席では、天野さんは筆者に『13・67』での誤訳についていろいろと話してくださいました。天野さんは、もちろん誤訳は避けたいが、それでもどうしても翻訳にはついて回るものと考えていたようで、自身の誤訳とその修正にまつわるエピソードを語る際に、非常に楽しそうにしていらっしゃったのも印象的です。今回筆者が作業の過程で見つけた問題点のなかには、きっと天野さんから「本格ミステリってめんどくさいなー」と言われてしまいそうなものも含まれていますが、一方で、天野さんが「気に入り」そうな、なぜ自分がそんな「誤訳」をしてしまったのか楽しく語ってくださったのではないかと思えるような箇所もありました。そういったことを語り合える機会がすでに失われてしまっていることが、無念でなりません。

『13・67』を素晴らしい日本語に翻訳し、「華文ミステリー」を日本に定着させたのは、まさに天野健太郎さんの功績です。本当に、本当に、ありがとうございました。

当サイト内の関連記事

最終更新:2020年08月31日 00:05