| 正式名称 | クラフタリア同盟統合空軍 |

|---|---|

| 軍旗 |  |

| 総人員数 | 約15万人 |

| モットー | 空を制するもの、世界を制す |

| ひとこと特徴 | 航空優勢の重要度と過去の栄光にのみ存在意義が見いだせる組織。 |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

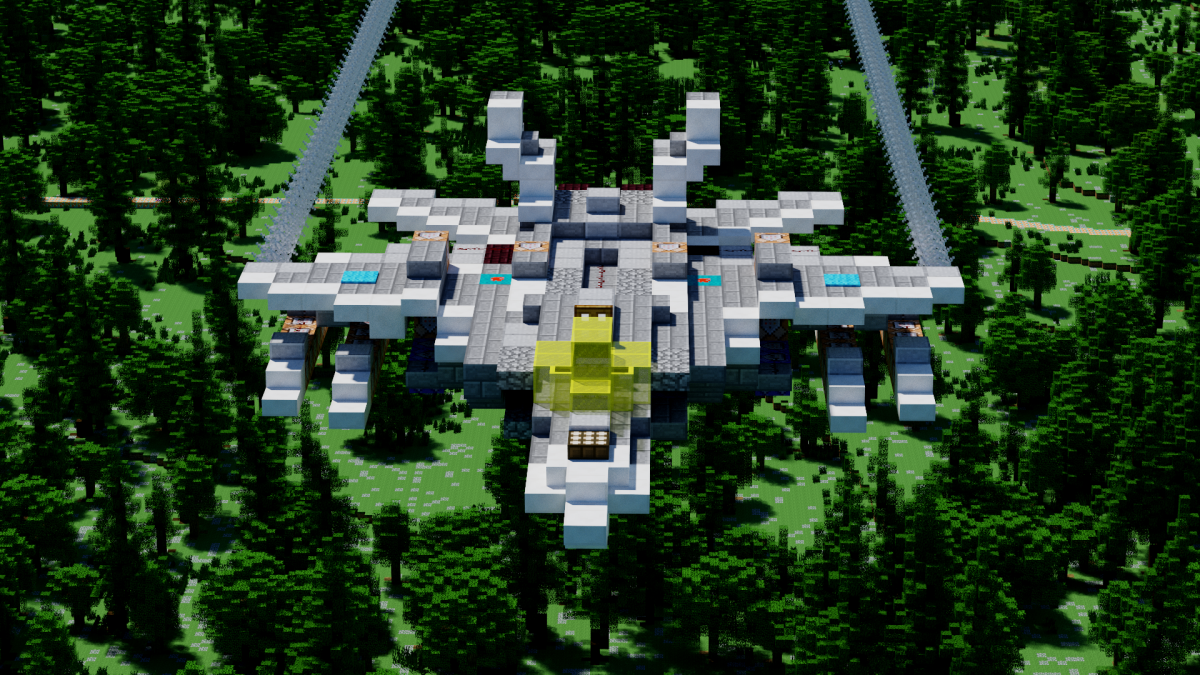

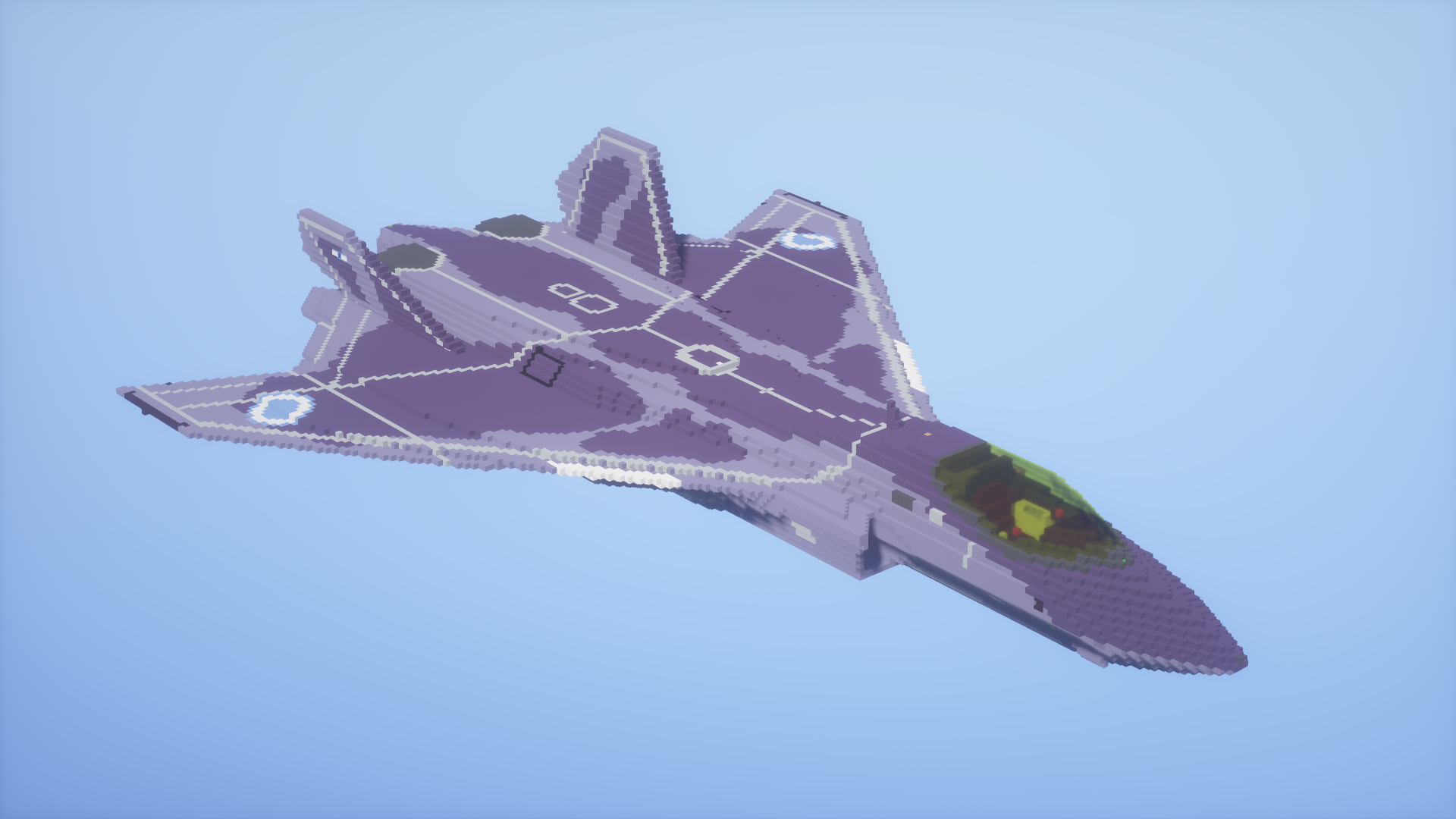

CMF-85C (コブラ) |

|

228機 | 搭載兵装を一新し、従来型と一線を画す性能を獲得したCMF-65系列機の発展型。 高度な汎用性はそのままに長射程の空対空コマブロ砲を計4基搭載、嘗てのADF-52「ドミネーター」やPF-3000「ネゴシエイター」を彷彿とさせるこの4連装砲によって CMF-65系列機の弱点であった「純粋な戦闘機に空戦性能で劣る」点が解消されており、まさしく「万能」といえる性能を得た。 保守的な仕様から、当時の新鋭機CMF-90との競作に敗れたCMF-85A/Bを再設計する形で誕生、 航空部隊の拡充と戦乱による損失を埋めるだけの機体数が確保できないCMF-90系列機を補完する形で配備が進められている 搭載兵装 AIC-C2A 56弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 AIC-C2B 42弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 コマブロ爆撃装置×2 |

ZFA-92B (フレガータB) |

|

280機 | 4発エンジンが特徴的な大型の戦闘攻撃機。 大推力を活かした高い搭載力と高速性が持ち味であり、対艦攻撃から防空まで様々な任務に対応可能。 B型はA型の時点で導入が見送られたコフィンシステム対応コックピットなど、より先進的な要素技術が多く導入されている。 陸上運用が主体のA型とは異なり、主に航空母艦において艦載機として運用される。 先進的技術が盛り込まれているものの、基本的な機体構造及び性能はA型とほぼ同等。 搭載兵装 |

CVF-88 (ケストレル) |

|

460機 | CELTO機構軍向けに開発されたCMF-75をベースに設計されたV/STOLマルチロール機 能力的に制限を受けやすいV/STOL機でありながら、開発時点での新鋭艦載機CMF-85を上回る性能を持つ奇跡の機体 その衝撃は「88ショック」とも俗称され、同盟統合軍がV/STOL機の運用を想定した軽空母を再評価、増備することを決定するなど戦力整備に多大な影響を与えている。 CVF-68やCVF-84の置き換え用及び増備用として生産が進められているが、さらに高性能なV/STOL機の開発も進められているとか 搭載兵装 AIC-C2C 56弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 AIC-C2D 42弾頭長射程型コマブロ航空砲×2 コマブロ爆撃装置×2 対空/対地コマブロ機関砲×1 |

CMF-90V/W (アジャイルコンドル) |

|

404機 | 低価格・高性能な艦上戦闘機CMF-90C/Dの発展型 一世代前のCMF-90C/D block30と比較すると機体の80%近くが再設計されており、他機種に劣っていた航続距離やペイロードがある程度増加した また、元来卓越した運動性能を誇っていたCMF-90であるが、V/W型では主翼面積の拡大と大出力エンジンへの換装でさらなる飛行性能の向上に成功、諸外国の前進翼高機動機並みの運動性を誇る 開発時点での最先端のアビオニクスを備えているが、高価格化の傾向にある同時期の他機種に比べて大幅に安価な他、操縦性や整備性もより優れたものとなった 本機開発時の同盟統合軍洋上航空部隊はCMF-90C/Dに加えCMF-65、CDF-70など雑多な旧式機が数の上での主力であり、本機への代替によってその戦力は大きく向上することとなった 優れた機体ではあるものの、ステルス性は新鋭機のZFA-96に、多用途性ではCVF-88やCMF-85.ZFA-92に劣るため、 これらの機体と長所を活かしつつ短所を埋める形で運用されるものとみられている 搭載兵装 |

CMF-90G/H (ストライクコンドル) |

|

260機 | 低価格・高性能な前線戦闘機CMF-90A/Bの発展型 一世代前のCMF-90A/B block21と比較すると機体の85%が再設計されており、コンフォーマル・フューエル・タンク(CFT)搭載などの改良により他機種に劣っていた航続距離やペイロードがある程度増加した 先行するV/W型(なお、計画そのものはG/H型の方が先)と同様に主翼面積を拡大しエンジンを換装し、やはり飛行性能は大きく向上している V/W型が他機種との連携を前提に空戦特化寄りの仕様とされたのに対し、G/H型はマルチロール機としての能力を重視している 主に陸上基地に配備されているCMF-90A/B及びAAF-55の一部を代替し配備が進められているが、 空母艦載機を重視する同盟統合軍の方針に加え、攻撃機としては高価高性能なZMA-94などの有人攻撃機と安価な無人攻撃機によるハイローミックス体制が製造開始時確立しつつあり、 初期のCMF-90やAAF-55を代替する戦闘機として見ても、同時期に開発が進んでいたより高性能なZFA-96ステルス戦闘機の調達が優先されたことによって、 V/W型と比較して航続距離など一部性能で上回る上位互換機であるにもかかわらず、V/W型より生産数は少ない 搭載兵装 |

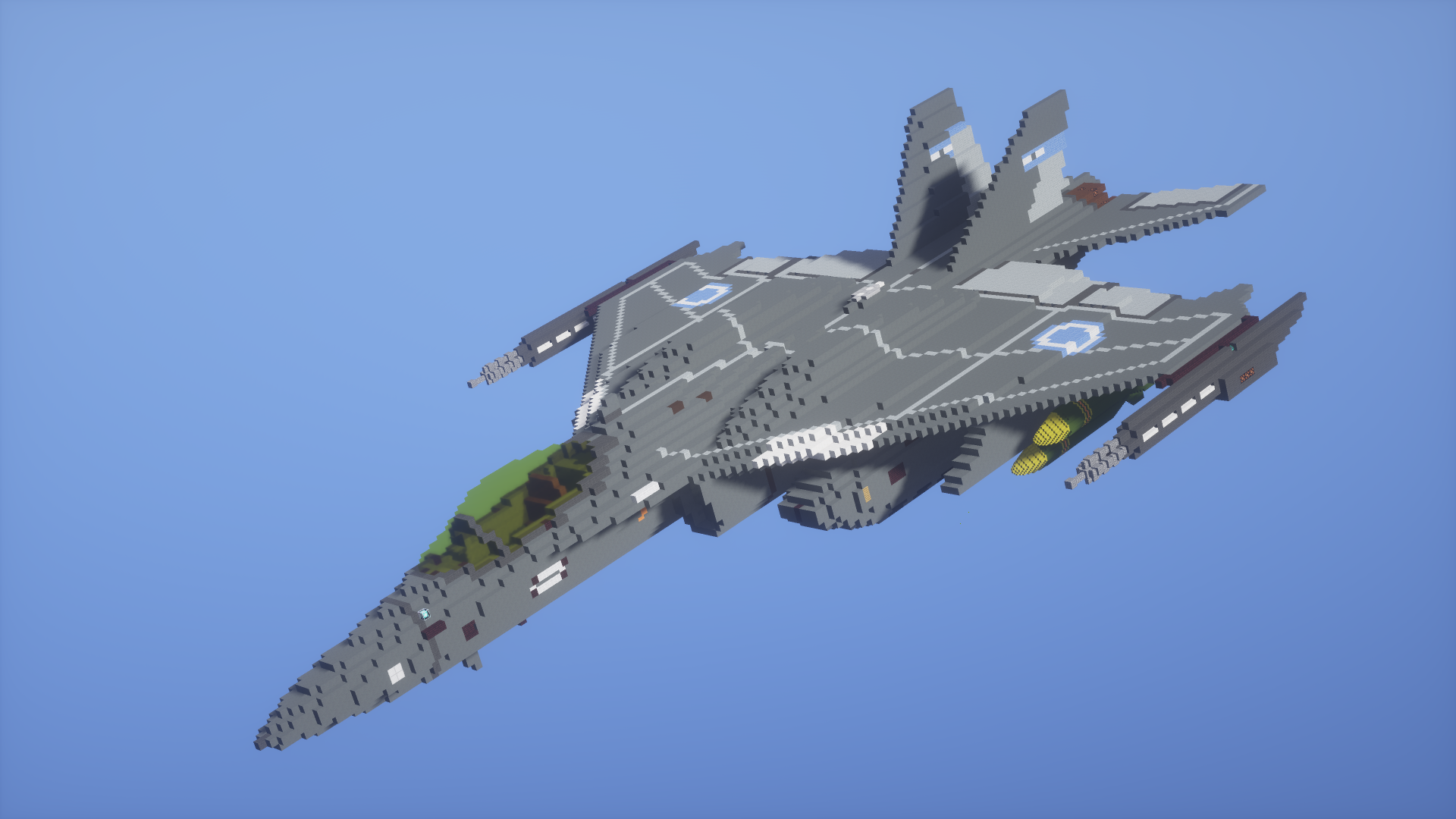

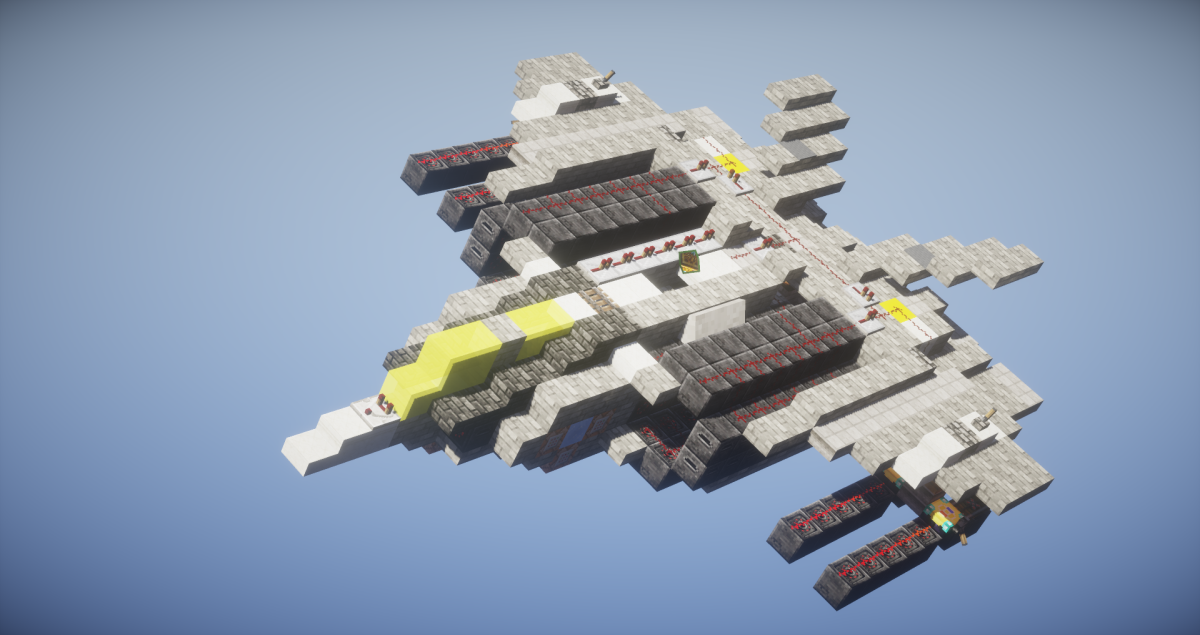

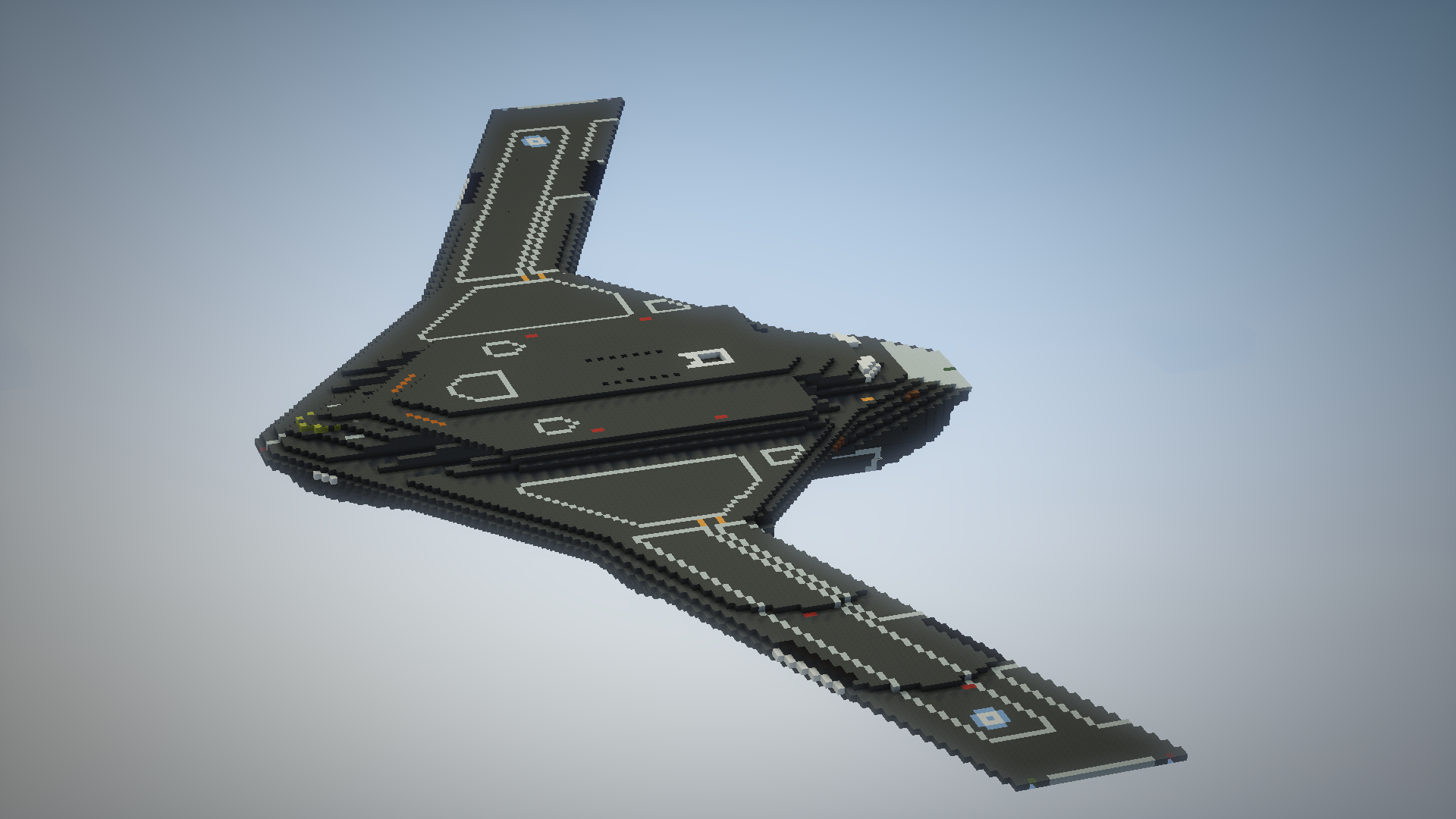

ZFA-96A/B (テンペスト) |

|

410機 | クラフタリア同盟統合空軍向けに開発された、大型の多用途ステルス戦闘機 クラフタリアの戦闘機としてはZFA-92に次ぐ大きな兵装搭載量と現役機体の中では最長の航続距離を誇り、単純な空戦能力に関してもCMF-90Vに比肩するほどの水準にある またCMF-90と同様にビーム兵器の運用とQAF-07等無人機の指揮にも対応しており、総合的には統一歴160年代のクラフタリアにおいて最強と言える機体である かつての同盟統合空軍はAAF-55に代表される当時世界最強クラスの戦闘機を多数保有し、新大陸最強の空軍であると称された しかし時代が進むと、AAF-55始め当時大量に配備された戦闘機は老朽化が進行、性能的にも瑞州やクラフティンの新鋭戦闘機に対して優位性を喪失していった CELTO発足後の同盟統合空軍は洋上航空戦力を重視し、艦載機に向いたCMF-85やCMF-90と言った小型マルチロール機の配備を優先したため、AAF-55など制空戦闘機の改修や新型機への代替が実施されなかったのである CELTOとOFCが世界規模で激突した統一歴140年代、CMF-90やCMF-85、ZFA-92を主軸とした同盟統合空軍の航空戦力はOFCのそれを終始圧倒しており、このことも「艦載マルチロール機や無人機で充分」という空気の醸成に拍車をかけた とはいえ、陸上用制空戦闘機の大多数を占めるAAF-55の老朽化は深刻であり、これを代替すべく統一歴150年頃から次期戦闘機の開発計画が開始された この「次世代主力戦闘機開発計画FX-160」によって完成したのがZFA-96Aである ZFA-96のうち初期の単座型であるA型は、同時期に配備が進められたCMF-90Gと同様に、「ポストAAF-55」としての性格が強い機体となっている 一義に空対空戦闘能力が重視され、主に領空内へと侵入する周辺国航空機に対する要撃任務に投入される。そのため他モデルより機体が軽量で上昇力に優れており、兵装搭載量はやや少ない とはいえ、大型対艦ミサイルSSM-136「ハルバードⅡ」や大型爆弾の搭載が可能であり、対地・対艦攻撃機としての能力も高水準で持ち合わせている B型は初期の複座型であり、その特性を活かした偵察・電子攻撃機としての運用が可能で、対地・対艦攻撃においてもA型より適任とされる また無人機の指揮機や高等練習機としても運用され、第一線での戦闘から後方での補助任務まで、幅広くこなすことの出来る多用途機として完成した 一方、A型で2基搭載されていたレーザー機関砲もしくは機関砲が1基に削減されており、攻撃力の面ではA型よりも劣っている 画像1枚目:A型 画像2枚目:B型 搭載兵装 |

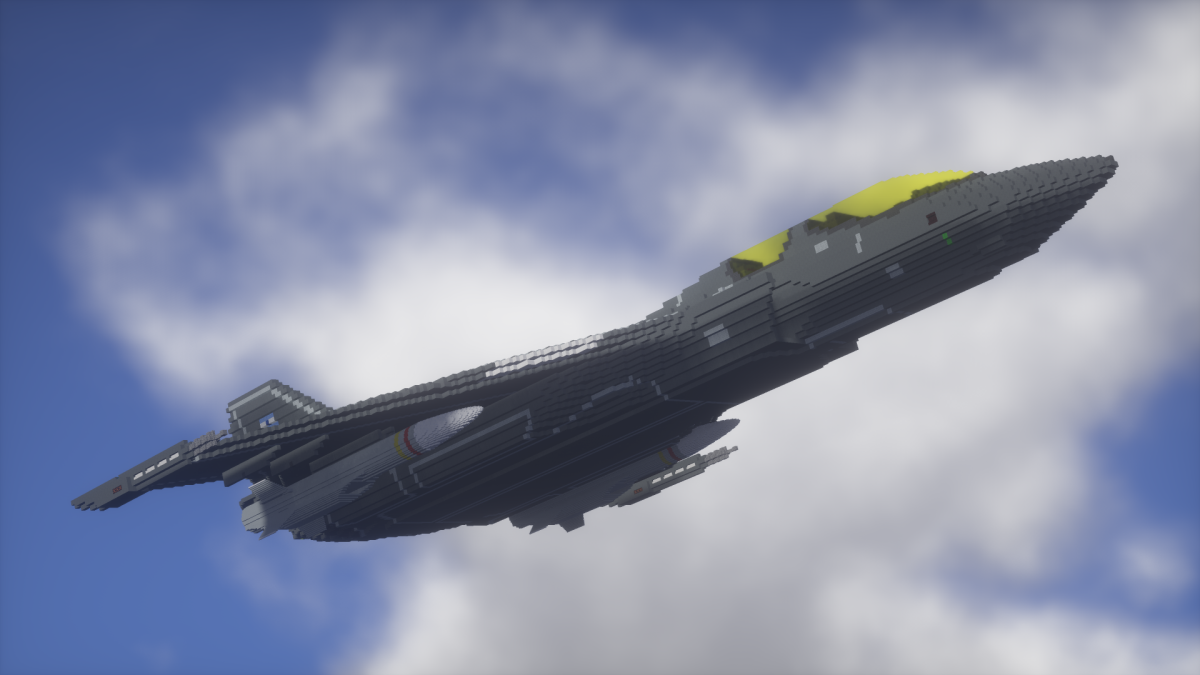

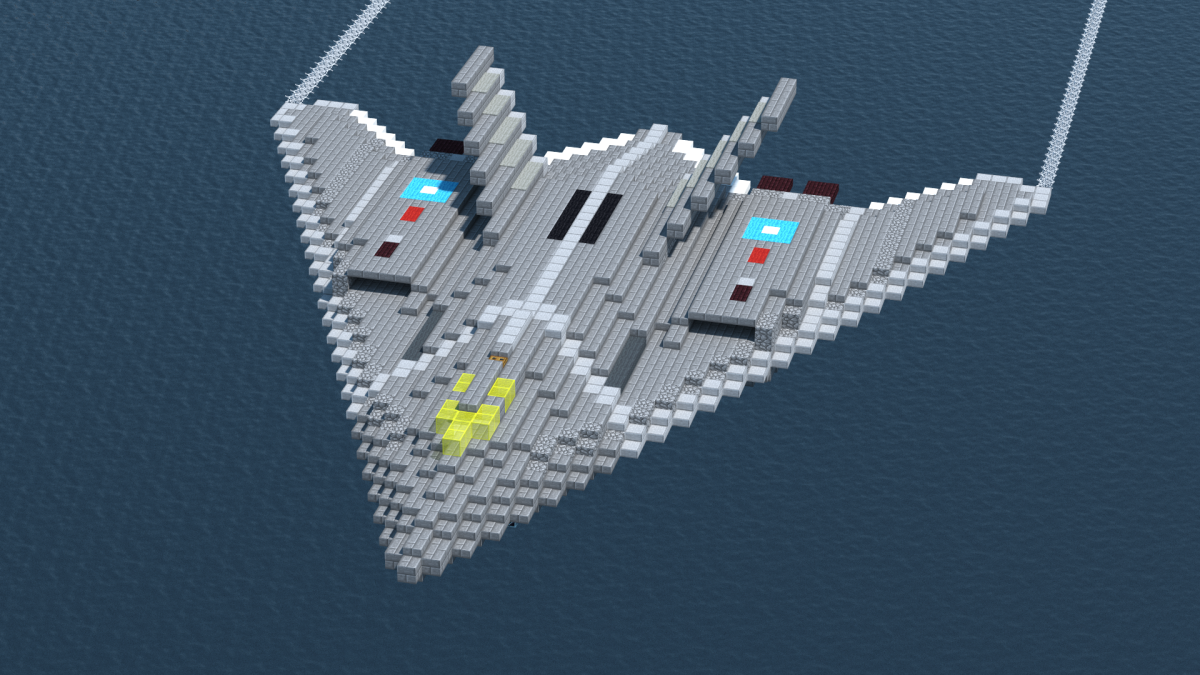

ZFA-96C/D (シー・テンペスト) |

|

320機 | ZFA-96Aの艦載型として開発された大型の多用途双発ステルス戦闘機 クラフタリアの戦闘機としては四発機のZFA-92に次ぐ大きな兵装搭載量と現役機体の中では最長の航続距離を誇り、単純な空戦能力に関してもCMF-90Vに比肩するほどの水準にある C/D型は空母艦載機として運用することを前提に設計され、アレスティングフックや折り畳み式の主翼、より強度の高いランディングギアなど艦載機に必要な装備を備えている 統一歴166年より本格的な配備が開始され、当初はプシロプテルス級(旧大鳳型)やディアトリマ級などの一部既存空母に先行配備されたのち、同時期の新鋭空母フォルスラコスⅡ級向けに多数の機体が生産された 先行して配備が進む同世代機CMF-90V/Wと共に、老朽化したCMF-65や幾度とない戦争で損耗したCMF-90C/Dの代替機として配備が進められている 画像1枚目:C型 画像2枚目: 搭載兵装 |

CMF-100A (オルネーロ) |

|

140機(生産中) | 大出力単発エンジンと高度な自己診断システムの採用により、高性能を維持しつつメンテナンスの手間を大幅に低減した廉価型ステルスマルチロール機。 機体愛称の「オルネーロ(hornero)」はカマドドリ属を意味し、クラフタリアの国鳥であるセアカカマドドリに由来する。 改良を重ねつつも、根本的な設計の古さと双発エンジン機ゆえのメンテナンス性の低さを解消できずにいた「CMF-90」シリーズの後継機として開発された。 比較的ローエンドな低コスト汎用機ではあるが、より高価なCMF-96系列機と同等以上のステルス性とアビオニクスを備え、将来的に要求される新兵器への対応も考慮されている。 技術の系譜としては、V/STOL艦載機のCVF-88やクラフティン空軍/海軍機のCF-11の原型となった戦闘攻撃機「CMF-75」の、再設計&単発簡易型にあたる機体である。 A型は最初期に生産された陸上航空隊向けの単座型で、CMF-100系列機の最も基本的なモデルとなっている。 この時点でCMF-90の後継機に相応しい基本性能を有しており、艦載型としたC型も提案されたが、こちらは信頼性に不安があるとして導入が見送られた。 画像1枚目:C型 画像2枚目: 搭載兵装 |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

SDA-72 (スカイレイダー) |

|

90機 | 対艦攻撃能力を重視した戦闘攻撃機。 多弾頭砲と爆撃能力・HACミサイル運用能力を併せ持つ。 クラフティン/舞羅による共同開発機「MF/A-31」の登場に触発されCDF-70戦闘機をベースに開発された。 近海での敵艦隊迎撃任務を主に想定しており、仮想敵国の艦隊に大きな圧力をかける。 搭載兵装 AIC-11A 448-832弾頭コマブロカート式空中炸裂砲×2 コマブロ機関砲×1 FC機銃×2 コマブロ耐水爆弾投下機×2 HACミサイル×4or重対艦HACミサイル×2 |

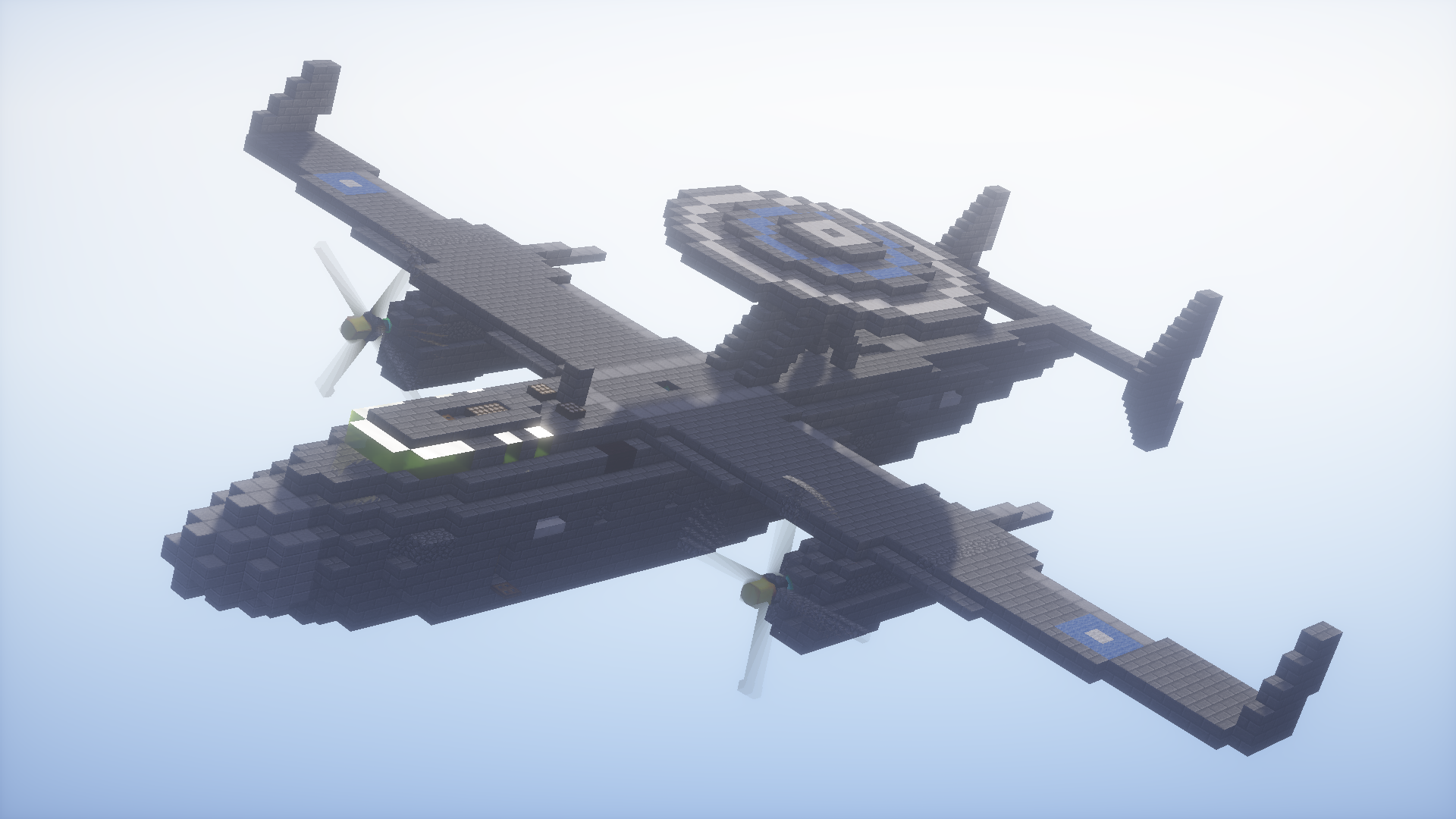

ZMA-94A (コンガマトー) |

|

244機 | 機体規模に比して大型の先進ターボプロップ/プロップファンエンジンが特徴の大型軽攻撃機 従来の機体と比べて大型であり搭載量や航続距離にも優れているほか、 艦載機としての運用にも対応しているため、より柔軟な運用が可能になった |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

AB-7A (サイレントダガー) |

|

138機 | ディアトリマ級やファーランド級など、規格外の大型空母で運用することを想定して開発された艦上戦略攻撃機/爆撃機 対立国の超大型戦艦に対抗するべく、Ta-29と同様に対艦ミサイルの運用に重点を置いた設計であり、艦載機でありながら兵装搭載量は30t前後にも達する そのほか、通常爆弾や対地ミサイルはもちろん、対大型艦艇用超大型魚雷/ミサイルの運用も想定されている 通常の搭載方法のほかに、搭載量は落ちるものの一部兵装はモジュール兵装コンテナによる搭載に対応しており、迅速な換装を可能とした 艦載機としての運用以外にも、老朽化したCMB-2の更新用として陸上基地での運用も行われる。 突出した能力はなく速度ではTa-29に、ステルス性ではCMB-2に劣り、搭載量や航続距離も戦略爆撃機としてはやや控えめな機体だが、 対艦攻撃や艦載運用など同盟統合軍の運用スタイルに合致した仕様を持ち、速度やステルス性などを高レベルで両立しつつも運用コストの低い本機は、 同盟統合軍では高く評価され多数が配備されている。 |

AB-7C (ダガーⅡ) |

|

28機 | AB-7"サイレント・ダガー"艦上戦略攻撃機の発展型にあたる艦上攻撃機。基本的には新造機であるが、従来のAB-7を改修して同等の仕様とすることも想定して設計された AB-7を開発したクラフタリア・エアクラフト社はAB-7の後継機として本機を売り込んだが、同盟統合軍は速度に劣るが垂直離着陸能力を持つABS-8を採用、次期艦載機としての採用は実現しなかった とはいえ本機は既存のAB-7の生産ラインを使用できるため、設備投資を考慮するとABS-8より安価だった。また新型エンジン(ABS-8と同型のヒュドラF20E)への換装によって初期型AB-7やABS-8よりも高速性にも優れている 一度不採用が決定したものの、同時期に陸上攻撃機として運用されていた北連製のMB-5(Ta-29)が老朽化と部品供給の停止によって代替機を必要としていたため、MB-5に近い高速性を持った本機はその後継機として採用、日の目を見ることとなった 超音速の陸上爆撃機であるMB-5の代替機としては、ABS-8の垂直離着陸能力は不要であり、より高速なAB-7Cが適していたのである 元々配備数の少ないMB-5の代替機であるため新造機の生産数は28機と少ないが、120機以上が配備されている既存のAB-7へも順次AB-7C相当の改修が行われる予定である |

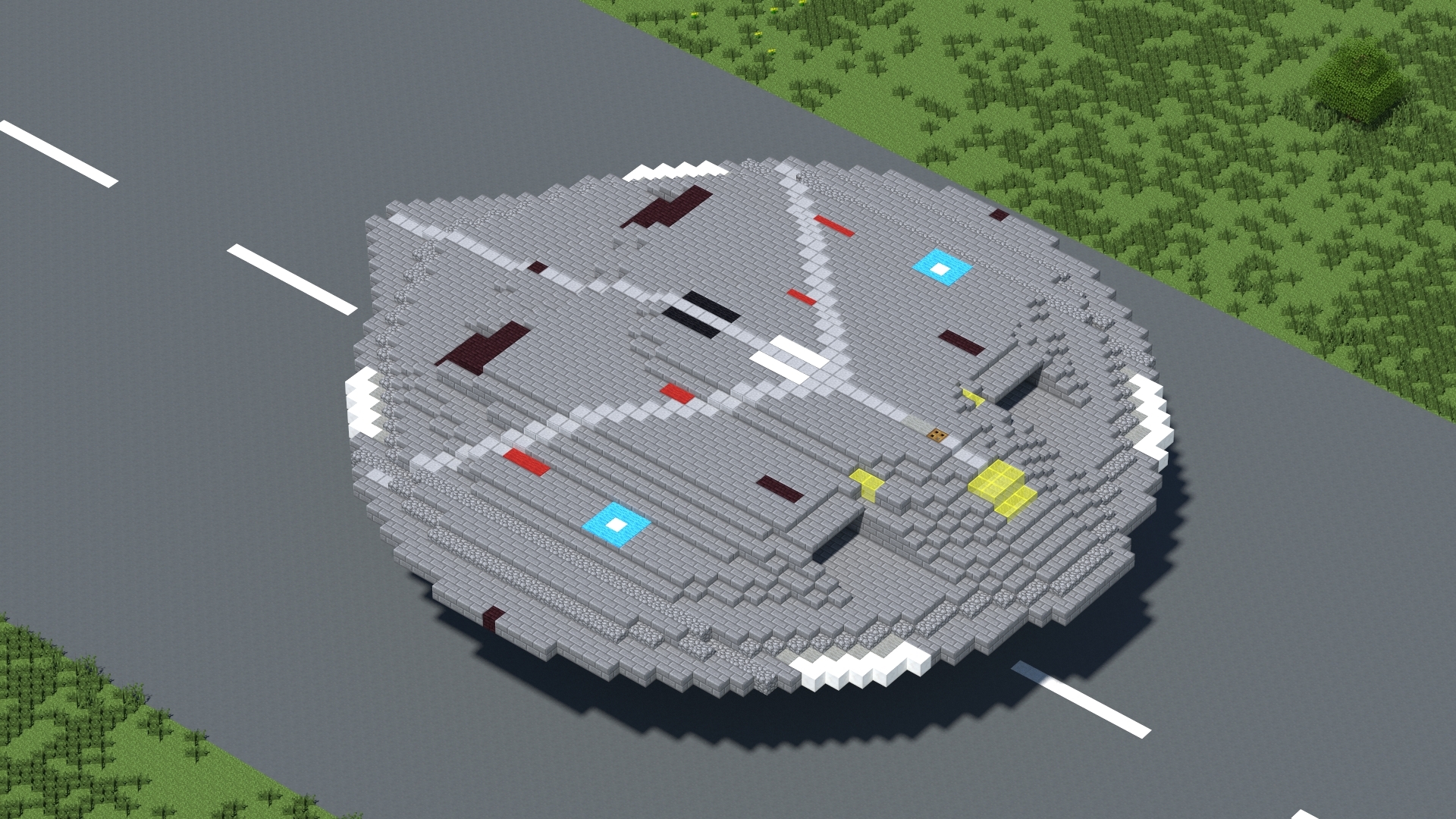

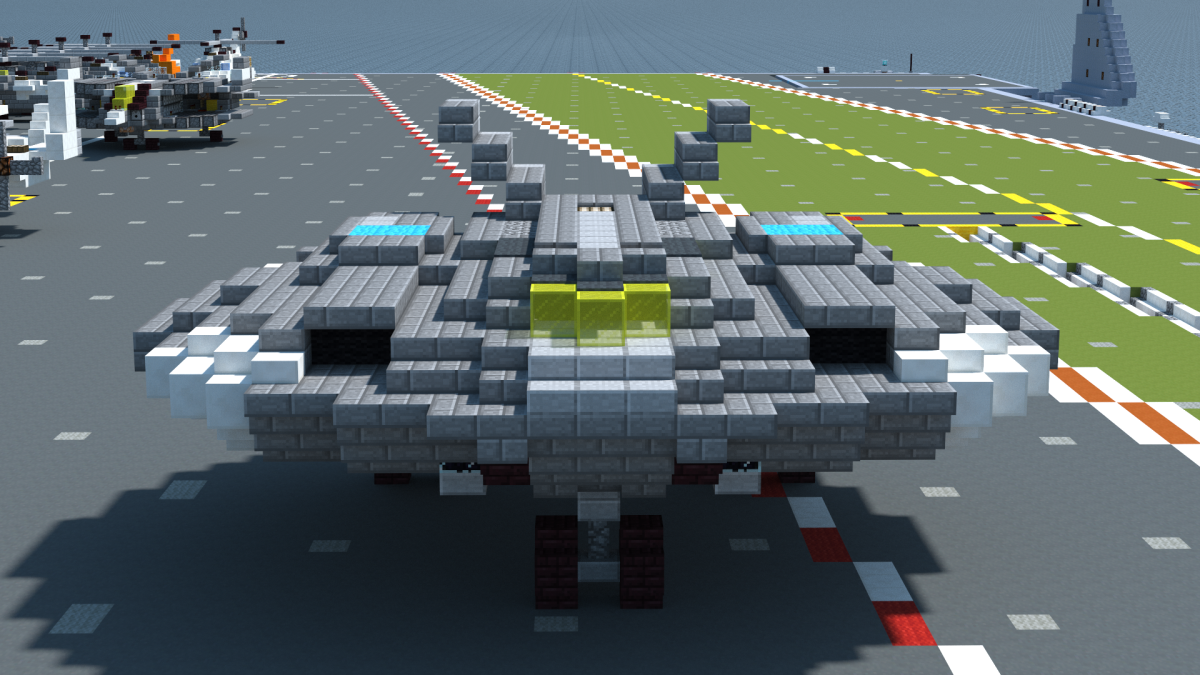

ABS-8A (バックラー) |

|

64機 | AB-7"サイレント・ダガー"艦上戦略攻撃機の後継機として開発された艦上攻撃機。フォルスラコスⅡ級超大型航空母艦に併せてアダムスキー・エアクラフト社により開発された。 クラフタリア初の実用円盤型航空機「ES-16 フライングソーサー」の開発と運用で培われた技術が導入されており、大柄な機体ながらほぼ完全な垂直離着陸能力を持ち、空中での急制動・静止も可能となっている。 最高速度はAB-7より劣るものの、搭載量と航続距離では上回っており、V/STOL攻撃機としては破格の性能を持つ。 AB-7に引き続き、大型の低バイパス比ターボファンエンジン「ヒュドラF20E」を4基搭載するが、さらにES-16と同様に重力制御装置を併載することで先述したような変則的な機動をも可能とした。 この重力制御装置はGCU-005と呼称され、ES-16が搭載するGCU-003と比較して格段に能力が向上している。そのため、本機は機動性・運動性の面でもより小型のES-16を上回っている。 攻撃機型のABS-8のほかにも、早期警戒管制機型の「XES-18」の開発も進められており、こちらはイットリカン製早期警戒管制機E-14の後継機として、やはりフォルスラコスⅡ級やディアトリマ級で運用される予定である。 本機の配備数は2隻のフォルスラコスⅡ級の搭載定数+予備機で40機が予定されているものの、既存機の代替やフォルスラコスⅡ級の増備に対応して、最終的な配備数が100機を超えるのはほぼ確実とみられている。 |

| + | ... |

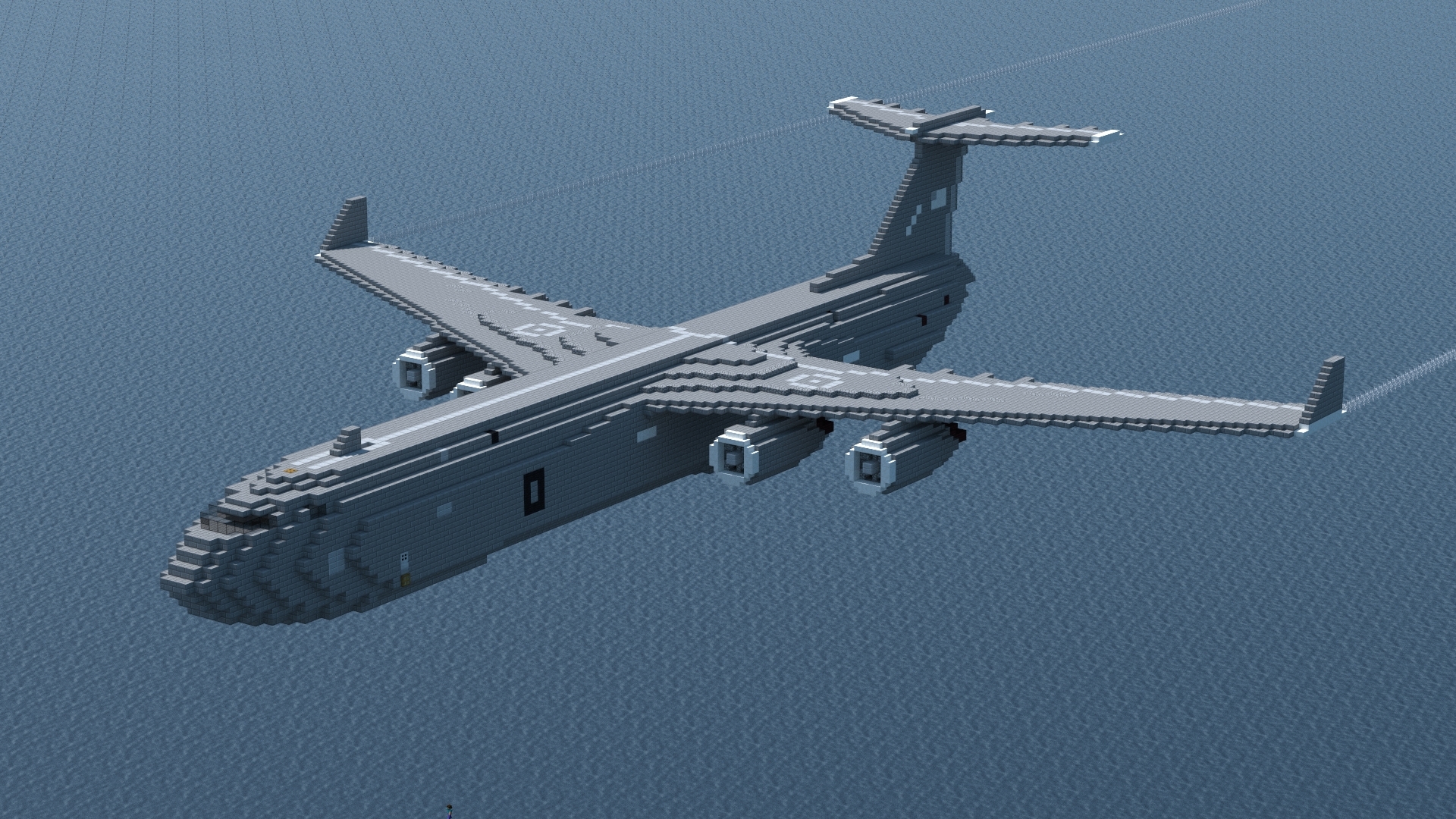

C-29W (カーゴマスター) |

|

120機 | 同盟統合空軍が長らく運用してきた、舞羅製のC-29S輸送機をベースとする拡大発展型 統一歴110年代後半から導入が開始されたC-29Sは、高い機動性とSTOL性能を持つ戦術輸送機ながら、戦略輸送機並みのペイロードを誇る高性能機である。 しかし空力的に優れた細身の胴体故、幅7級の比較的小型な車両しか搭載できない点は唯一かつ最大の欠点であり、大型車両が増加した150年代以降はこの点を是正した新型輸送機が強く求められるようになっていた。 老朽化したC-29S/Uを代替するべく、各航空機メーカーは意欲的な新型機を発表するも、総合的な性能の高さと半世紀以上に渡る運用実績による信頼性が決め手となり、C-29Uをベースに拡大・再設計した本機が次期大型戦術輸送機として採用された。 名目上C-29の発展型ではあるものの、主翼及び尾翼、胴体の拡大に機首部の全面的再設計、エンジンをより低燃費・高出力な最新ターボファンエンジンSTF56Aへと変更するなど、C-29Uとの共通点は10%に満たない事実上の完全新型機である。 機体は大幅に拡大したものの、エンジン出力と揚力の増大により飛行性能・STOL性能はC-29Uとほぼ同水準を維持しており、幅9クラスの大型車両の空輸が可能になったことで、より隙のない能力を得ることとなった。 |

ZC-2101A (ランフォリンクス) |

|

32機 | 同盟統合軍、および民間向けに開発された超大型輸送機。 クラフタリア初の超大型輸送機「ZC-1001"サンダーバード"」と同様全翼機の形態をとるが、水陸両用飛行艇だったZC-1001とは異なり、重力制御を前提とした短距離離着陸/垂直離着陸機として誕生した。 なお搭載された重力制御装置は、クラフタリア製のものとしては初めて単体で機体を浮遊させる能力を持つ大出力モデルであり、この点でも非常に画期的な機体である。 ZC-1001は初の国産超大型輸送機として当初の想定を超えた成功を収めたが、規格外の超大型機ゆえに運用方法が限定され、機体構造的に派生型への発展が困難であるという欠点を抱えていた。 その反省点を踏まえ設計されたZC-2101においては、機体上部に大容積の物体を置く際に障害物となっていた垂直尾翼を完全に廃するなど、ZC-1001での運用で得られた知見を反映した設計となっている。 機体サイズはZC-1001よりも一回り小型化し搭載量も少ないが、それでも他機種と一線を画すペイロードを有し、離着陸性能の高さから極めて使い勝手の良い輸送機となった。 先行して開発されていたC-29W"カーゴマスター"とともに、従来型のC-29系列機とZC-1001の一部を置き換え、輸送部隊の中核となる新鋭機として期待されている 。 |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

E-9B (アドバンスドホークアイ) |

|

20機 | E-9の拡大発展型。 胴体延長による期待容積の増加、搭載レーダーの大型化などの改良が行われている。 |

ZC-1001B-MD (サンダーバードMD) |

|

4機 | 超大型輸送機ZC-1001をベース機とする空中弾道ミサイル迎撃プラットフォーム。 同盟統合軍内では長年にわたり多数の水上艦に弾道ミサイル迎撃能力を持たせ、洋上及び沿岸の弾道ミサイル防衛に充てていたが、 隣国がクラフタリア内陸部地域に対して弾道ミサイルをロフテッド軌道で打ち込んでくる可能性を憂慮し、 地上設置型の迎撃システムの開発が進められていた。 しかしこの計画が諸事情で凍結されたことによって、代替案として構想されたのが、大型機をベースとする空中弾道ミサイル迎撃プラットフォームである。 この計画に基づいて開発されたのが本機であり、常時1-2機を滞空させることを考慮して4機が製造された。 理論上は1機でクラフタリアの領土上空のほとんどをカバーすることが可能であり、配備によって飛躍的に弾道ミサイル迎撃能力は向上した。 なお、本機の配備と引きかえに弾道ミサイル防衛任務に対応するものの、老朽化したシャムシール級ミサイル巡洋艦3隻のうち2隻が退役している。 |

E-11 (エンダーアイ) |

|

16機 | E-9Aの後継機として開発された、多目的哨戒機P-11をベースとする早期警戒管制機 空中のみならず地上・水上の目標に対するレーダーも搭載されており、あらゆる目標の監視、および味方の管制を可能とする 氷山空母ファーランド級での運用も可能であるが、艦載機としてはほぼ同性能のE-14が存在するため、本機は陸上基地のみに配備される。 |

E-14 (オブザーバー) |

|

24機 | ディアトリマ級やファーランド級といった超大型空母の艦載機として配備された艦上早期警戒管制機 既に超大型空母の艦載機として実績のあるイットリカン製早期警戒管制機「A1301」をベースとして、 主翼の再設計や細部の仕様変更を行った同盟統合軍向けモデルで、オリジナルより高いSTOL性能を持ち、逆に航続力はやや低下している 大型機ゆえに拡張性も高く、基本的には陸上機であるE-11同様のアップデートプログラムを適用可能 |

EVH-15 (オウルマン) |

|

52機 | ヴァルキア製のティルトローター式早期警戒機「E/Vla-319」のクラフタリア国内ライセンス生産機 クラフタリア製のCUH-12複合ヘリなどと比較して、ホバリング性能は劣るが航続距離や高速性能ではより優れている 性能そのものはオリジナル機と大差ないが、レーダーなどの装備はクラフタリア仕様となっている クラフタリア同盟統合軍では、軽空母で運用可能な早期警戒機を欠く状況が慢性化しており、量産型軽空母「エナンティオルニス級」の運用開始を契機にこの問題の是正が志向された。 次世代早期警戒機の開発も進められたが、エナンティオルニス級就役までには完成が間に合わないと判断され、本機の輸入と配備が決定した。 競合していたCUH-12早期警戒型などと比較して総合的に優秀な性能を有しており、主に軽空母や強襲揚陸艦で運用されている。 |

ES-16 (フライングソーサー) |

|

68機 | 性能不足と老朽化で後継機を必要としていたE-10 艦上早期警戒機を更新すべく開発された、革新的な円盤型早期警戒機 大型のCTOL空母のみで運用可能なE-10と異なり、V/STOL機である本機は軽空母や強襲揚陸艦での運用も可能となった 機体形状の都合上機体規模に比して大型・高性能なレーダーを搭載可能で、搭乗可能な人員数や居住性、燃料搭載量も著しく向上しており、より長時間の滞空が可能となっている クラフタリア製の航空機として初めて補助的な重力制御装置を搭載しており、搭載エンジンはやや非力ながらE-10と同等以上の速度と運動性も確保した 当初はエナンティオルニス級等軽空母向けにも調達が予定されていたが、開発が遅延したことや機体規模がやや過大であることなどを理由として、軽空母用早期警戒機としてはEVH-15が導入された これら軽空母とディアトリマ級・ファーランド級等規格外サイズの超大型空母を除く大型空母向けの艦載機として、E-10を代替しつつ配備が進められている |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

CP-11A (ネプチューン) |

|

88機 | 対潜哨戒機としては勿論、洋上・低空警戒や対艦攻撃などの任務でも高い能力を誇る哨戒機 従来機をはるかにしのぐ汎用性と性能を有しており、1.12向けの統合対潜火力投射システム「トライデント」にも対応している 陸上対艦攻撃機としての運用も想定され、最大8発の対艦ミサイルを運用可能 |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

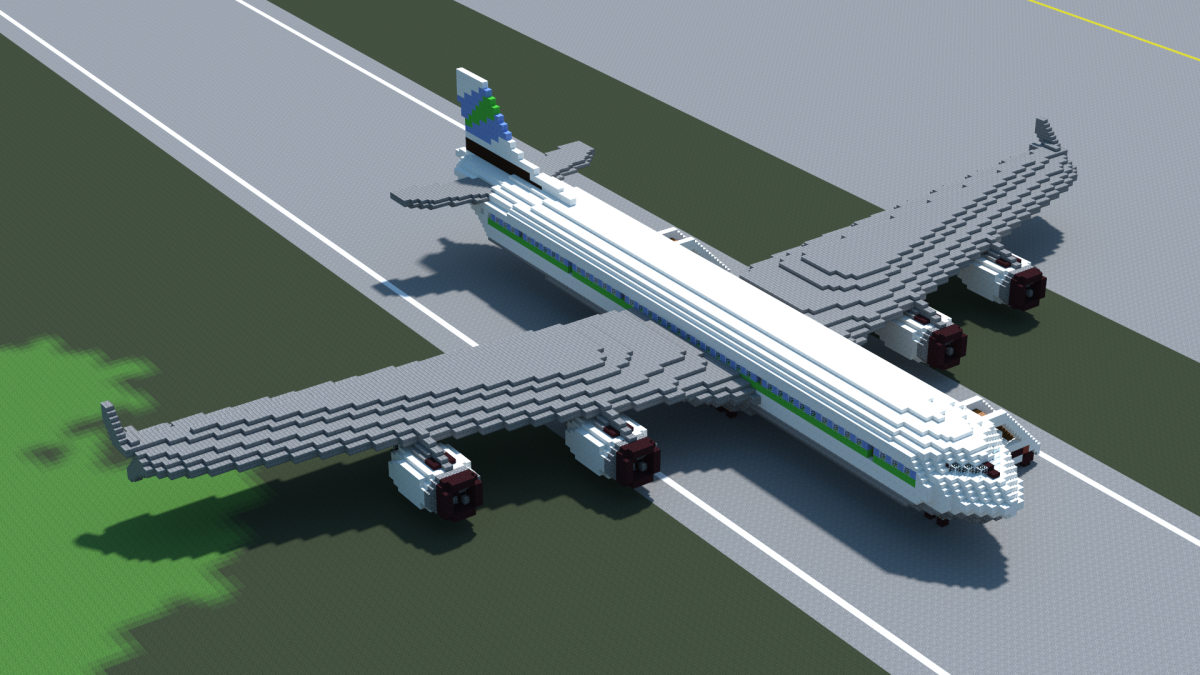

CAJ220-200SCG |

|

3機 | 中華社会主義共和国連邦製の旅客機CAJ220をベースとした政府専用機 開発国との対立・政変などによって部品供給に悩まされているものの ナショナル・フラッグ・キャリアであるエア・クラフタリアがまとまった数の同型機を運用していることもあり、比較的高い稼働率を保持している |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

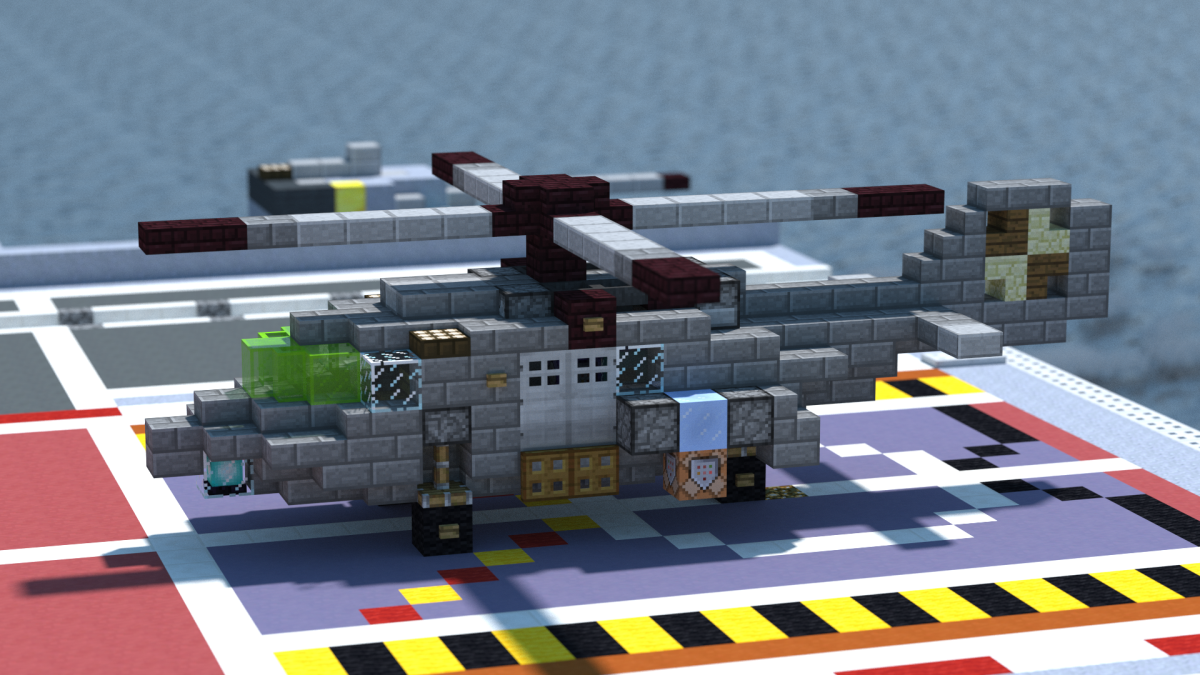

CSH-5K (モーガウル) |

|

310機 | トライデント統合対潜戦システムへの全面的な対応に加え、コマブロ式の機関砲に爆撃装置、トライデント用とは別に独立した爆雷投射機まで備える万能小型艦載ヘリ それまでのCSH-5系列機から大きく飛躍・発展した高性能を誇り、装備だけなら一回り大型のCSH-7にも匹敵する 能力的にやや陳腐化しつつあった初期CSH-5Aの更新用として開発され、運用艦を選ばないコンパクトさと扱いやすさ、極めて高性能な割に非常に安価である点に加え、 従来機と全く扱い方が同じである点から好評をもって受け入れられており、多数の機体が量産されている |

SH-20K(s) |

|

52機 | クラフティン製の哨戒ヘリコプター「SH-20K」にクラフタリア仕様のコマブロ兵器システムを搭載した機体。 同系列機であるSH-20Dが老朽化したため導入された機体で、CSH-5KやCSH-7の初期型のほぼ上位互換といえる高性能を有している。 しかしその分調達コストも非常に高いため、比較的少数の機体が対潜戦に従事する対潜空母に配備されているに留まった。 搭載兵装 コマブロ機関砲×1 FC機銃×3 3連コマブロ爆雷投下機×2 トライデントシステム対応型爆雷投下機×1 |

CSH-7F(クラーケンⅡ) |

|

236機 | 高価なSH-20Kを補完する、比較的廉価な哨戒ヘリコプター CSH-7A/Bの発展型で、CSH-7A/BがH-7シリーズ第二世代の設計を採用していたのに対し、CSH-7FがH-7シリーズ第三世代の設計に準じた仕様となっている。 本来はSH-20D更新用の機体として開発されながらも不採用になった機体であったが、CSH-5Bの老朽更新用として復活、多数の機体が量産配備されることとなった SH-20Kと比較すると安価ではあるが、一部装備が簡略化された以外はほぼ同等の性能を有しており、CSH-7A/Bと比較すると能力は大幅に向上している 搭載兵装 コマブロ機関砲×1 FC機銃×2 2連コマブロ爆雷投下機×2 トライデントシステム対応型爆雷投下機×1 |

| + | ... |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

CMH-7B(イエティ改) |

|

288機 | CMH-7の後期生産モデル センサー類の増強や一部装備のレイアウト見直しが行われ、さらに完成度が向上している 多くの機体が無印CMH-7からの改修機だが、新造機の調達も進められている。 |

CUH-10A(アルマス) |

|

40機 | 中型輸送機並みの搭載量を誇る大型輸送ヘリコプター 従来のクラフタリア製ヘリと異なり各所に共産圏からの技術的影響が見られる点が特徴 民生向けを主用途に開発されたが、その高い性能に目を付けた同盟統合軍においてもある程度まとまった数が運用されている |

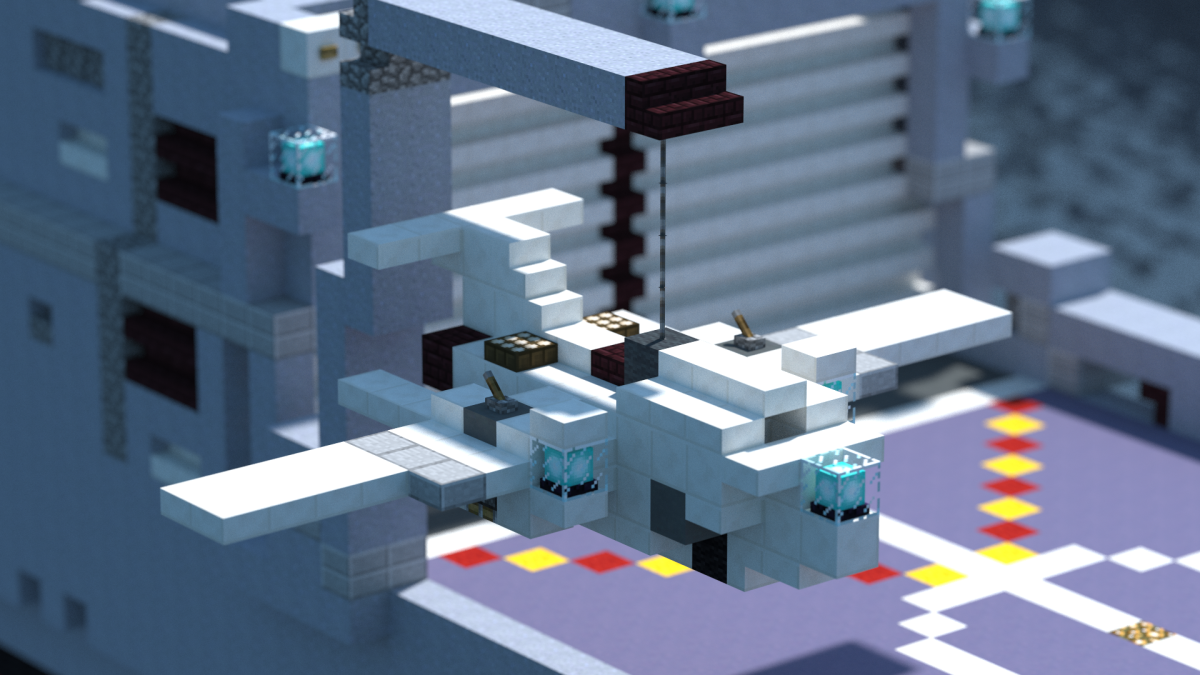

CUH-12A/B(ヒバゴン) |

|

184機 | 二重反転式ABCローターと推進式プロペラを備えた、速度性能に優れる高速ヘリコプター。 A/B型は基本モデルとなる輸送型で、初期生産型であるA型が少数生産されたのち、艦載機としての運用にも対応したB型の生産へと移行した。 MH-21やAH-21、CMH-7の初期型を更新する名目で開発・配備され、高価な機体ながらこれら在来機を置き換えて配備が進められている。 搭載兵装 FC機銃×2 |

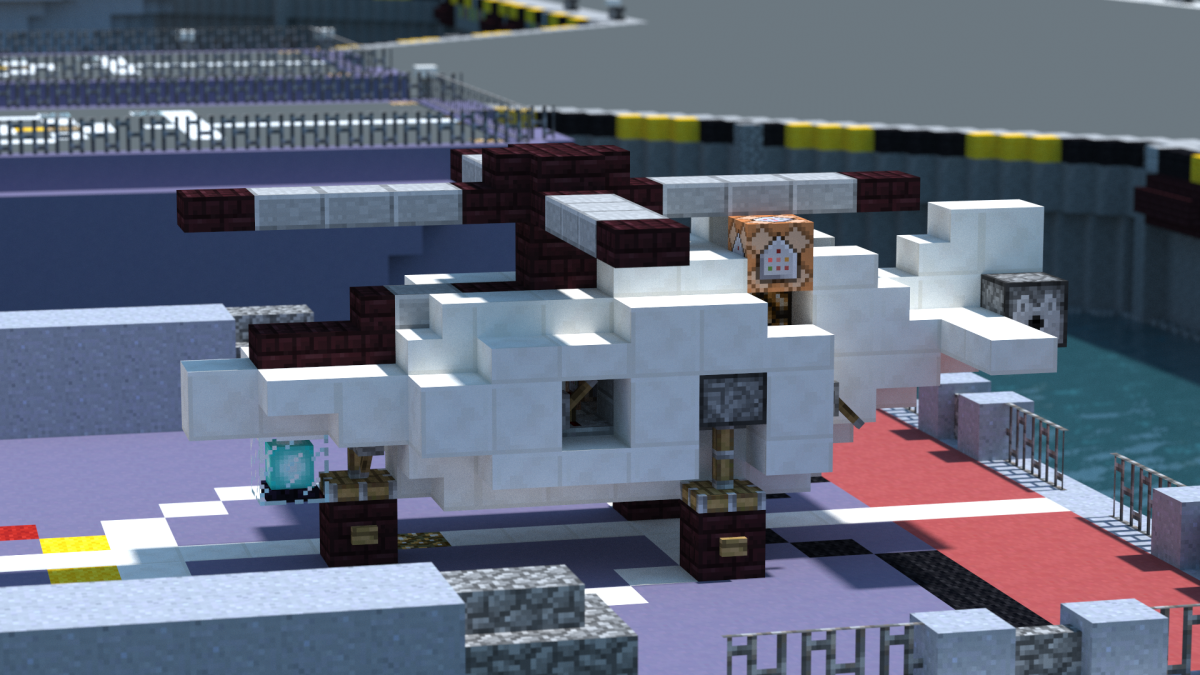

CUH-12C(ヒバゴン) |

|

48機 | 二重反転式ABCローターと推進式プロペラを備えた、速度性能に優れる高速ヘリコプター。 C型は特殊作戦向けの強襲輸送型で、基本モデルであるB型をベースに機体構造の強化と重武装化を図った派生型。 それら改修によってペイロードは減少しているが、強力な兵装を有していることから簡易的な攻撃ヘリとしての運用も可能。 MH-21の攻撃ヘリ型であるAH-21を代替する形で配備が進められている。 搭載兵装 コマブロ機関砲×1 FC機銃×3 コマブロ爆雷投下機×1 コマブロ焼夷弾投下機×1 |

CCH-13A(ヒバゴンCVOD) |

|

32機 | 二重反転式ABCローターと推進式プロペラを備えた、速度性能に優れる高速ヘリコプター。 CCH-13はCUH-12を原型とする艦上輸送型で、主に固定翼輸送機の運用が難しい軽空母などへの補給物資輸送に用いられる。 型番が変わっていることからもわかるように原型であるCUH-12とは別機種レベルで差異があり、 胴体延長、ローターの直径拡大、エンジン出力強化などによってより大型・高性能な機体になった。 しかしその性能に比例して非常に高価な機種となってしまったため、配備数は最低限の数に留まっている。 |

CUH-5(モーガウルM) |

|

212機(生産中) | 長年に渡って運用され、今も改良が続くベストセラー機H-5シリーズの第三世代汎用輸送機型 H-5シリーズの長所である「運用コストの低さ」「丁度よいサイズ」などの特徴を引き継ぎつつも、 キャビン内部やメインローターの大幅な設計変更や大出力エンジンの採用、アビオニクスや兵装など全面的な刷新などを行い、 UH-02系などの強力なライバル機種と同等以上の性能を獲得した小型輸送ヘリの決定版。 外観上最大の特徴はダクテッドファンを採用している点であり、開発企業はUH-02Cを上回る飛行性能をアピールしていたものの、 本国のUH-02Dなどより後発のモデルや、競合するクラフタリア生産型であるUH-02SCなどに対してはアドバンテージはほぼないとされている。 しかし艦載運用に適するという特徴もあるため、主に空母や揚陸艦などに展開する部隊に配備されている. |

UH-02(スターレットGTS) |

|

148機(生産中) | クラフティン製のUH-02C 汎用輸送ヘリコプターをベースに、クラフタリア仕様として大幅な改良を行った発展型。 元々UH-02シリーズは後発の設計故H-5シリーズより洗練された基本レイアウトとより低い運用コストを特徴としており、 同盟統合軍も関心を寄せていたものの、ローターブレードが2枚である点など、徹底的なコスト削減が行われた設計に不安もあったため、 2枚ブレードのC型輸出仕様をベースに、CUH-5Mと同様のエンジン・ローターへと換装、アビオニクスや兵装を強化したのがSC型である。 能力的には概ねCUH-5Mと同等以上ではあるものの、外国機故国内産業維持にあまり寄与しない点などから本機の全面導入とはならず、CUH-5Mと並行してほぼ同数が調達されることとなった。 主に艦艇に展開しない陸上部隊向けに配備される。 |

VH-15A(オウルマン) |

|

36機 | ヴァルキア製のティルトローター式輸送機「Vla-319」のクラフタリア国内ライセンス生産機 クラフタリア製のCUH-12複合ヘリなどと比較して、ホバリング性能は劣るが航続距離や高速性能ではより優れている 本機は基本となる輸送機型であり、先行して導入されていた早期警戒機型EVH-15(E/Vla-319)に続いて、軽空母等で用いる輸送機として配備が開始された。 複合ヘリを補完する機体として陸上航空部隊への配備も検討されたが、高い性能と引き換えにCUH-12以上の高価な機体であるため、現状では空母艦載機としての導入のみにとどまっている。 |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

QAF-17(アルバトロスⅢ) |

|

940機 | 同盟統合空軍が長らく運用してきた無人戦闘機「アルバトロス・シリーズ」の一機種で、第三次舞羅内戦後に配備が進められている発展型。 純粋な無人戦闘機としては旧式化気味で、パタゴニアの頭脳戦闘機との戦闘では分が悪いものの、大柄な機体による高い搭載量と航続距離の長さは現在でも随一である。 第三次舞羅内戦時純粋な戦闘機としても多用されたQAF-17Aと異なり、本機C型は爆撃機もしくは攻撃機としての性格が強い。 C型ではエンジンをより強力なヒュドラF14に更新しているものの最高速度は従来機と同等で、代わりに機体がさらに拡大されたこともあり兵装・燃料搭載量が大幅に増加した。 原型機であるQAF-07やその前世代機QAF-04といった旧式無人機を代替しつつ、多数の機体が配備されている。 |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

RQS-404 |

|

488機 | RQS-401の後継機として開発された無人偵察飛行艇 長射程の砲及びミサイルの弾着観測や誘導を目的に、運用に対応した駆逐艦やフリゲートへ搭載される。 用途を明確化、機能を簡略化したため能力は限定的だが格段に調達コストが低減されている。 |

RQS-501 (ディテクティブ) |

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 | 96機 | 円盤型航空機を得意とするアダムスキー・エアクラフト社が開発した垂直離着陸対応の無人早期警戒・観測機。 同盟統合海軍艦艇の多くに搭載され、索敵や長距離兵器の誘導など幅広く用いられる無人観測機「RQS-403」及び「RQS-404」の後継機として配備が進められた。 本機の導入で巡洋艦向けのRQS-401とその廉価版RQS-403は代替されるものの、フリゲートクラス以下の艦艇では運用困難であるため、飛行艇型のRQS-404については運用が継続されている。 統一歴169年度から建造が開始された「仮称エスメラルダⅢ級航空装甲巡洋艦」での運用を想定して開発され、大型の巡洋艦及び戦艦向けの観測機・早期警戒機として運用される。 価格・機体規模の面では、フリゲートなどより小型の艦向けのRQS-404と、空母向けのEV-15、ES-16といった有人機の間を埋める機材として位置付けられた。 従来機より高価な反面高性能・多機能であり、脳搭載機には劣るものの限定的な航空管制能力まで有しており、人間が必要ない場合は有人早期警戒機の代用もある程度可能である。 |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

QLC-03DP"D-Bird" |

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 | 多数 | 世にも珍しい「機体の大半が"土"で出来た」航空機。 機体構造は極めて簡易的であり、エンジンや制御装置、その他強度が必要な部品以外をすべて土で作ったことにより、恐るべき低コストを実現している。 開発は第三次舞羅内戦の戦時下に行われ、ごく短期間で安価かつ大量に生産できるという特性から、比較的短距離の物資輸送に大きく貢献した。 試作1号機は機体の95%が土で出来ていたが、強度が必要な主翼フレームなども土が用いられていたため、組み立ての段階で強度が足りず崩壊してしまった。 生産型とほぼ同仕様の試作2号機は80%まで土の比率を下げることにより、必要最低限の強度を確保している。 それでも一般的な輸送機と比べると性能は劣悪で、信頼性も辛うじて実用に耐える程度であるため、雑多な補給物資やスケルトン・ウォードロイドなど、比較的価値の低い物品の輸送に用いられることとなった。 なお本機は極めて安価であり、最大ペイロード(約1.5t)の爆薬を搭載した場合でも、調達コストはクラフタリアで最も安価な巡航ミサイルの3分の1に留まる。 そのため、航空優勢を確保した第三次舞羅内戦末期には、爆薬を満載した無人特攻機としても運用されている。 |

| + | ... |

| 名称 | 画像 | 配備数 | 備考 |

QSH-16(セルマⅡ) |

|

164機 | QSH-16の特徴を引き継いだ後継機と言える無人哨戒ヘリコプター 非常にコンパクトであることが特徴で、あらゆる艦艇に搭載することが可能。 基本性能は大幅に向上、搭載されたコンピュータ・通信機器も格段の進歩を遂げているが、QSH-6同様に完全な自律戦闘は不可能となっている |

| + | ... |

| + | ... |