GOL @Wiki

プロセス監視をしよう

最終更新:

divadiva

-

view

monitとは、プロセス、ファイル、ディレクトリ、ファイルシステムを管理・監視するためのユーティリティです。この手のオープンソースプロダクトとしては他に daemontools というのもありますが、今回は、HPに犬の写真が使われていて好感のもてるmonitをいぢってみることにしました。

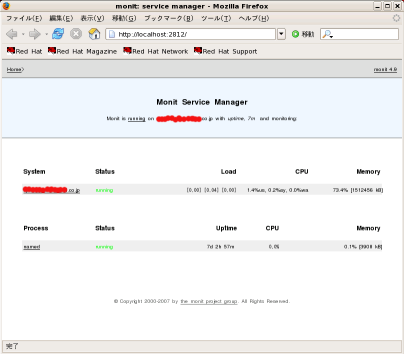

monitは、監視対象のサービスが停止していた場合は再起動をかけ、あるいはシステムリソースを大量に使用している場合はサービスを停止して再起動をかけます。システム管理者へのメール通知もできます。また、デーモンがゾンビ化していないかや、CPUやメモリをどれくらい使用しているかも監視できます。

また、ファイル、ディレクトリ、ファイルシステムの変更を監視することもできます。タイムスタンプの変化、チェックサムやサイズの変化などを監視します。つまり、セキュリティ上の都合で、触られたくないファイルなどを監視できることを意味しています。

もっと一般的な使用法としては、マシンのCPU、メモリ使用率など、マシン負荷を監視することができます。

インストール

基本的にソースで配布されていますが、単に使うだけならめんどうはいりません。バイナリパッケージをダウンロードして、パッケージインストール・コマンド一発でOK。幸い、Solaris版もあります。

下記はインストールファイルの一例です。

/etc/monit.conf /etc/monit.d /etc/rc.d/init.d/monit /usr/bin/monit /usr/share/doc/monit-4.9 /usr/share/doc/monit-4.9/CHANGES.txt /usr/share/doc/monit-4.9/CONTRIBUTORS /usr/share/doc/monit-4.9/COPYING /usr/share/doc/monit-4.9/FAQ.txt /usr/share/doc/monit-4.9/LICENSE /usr/share/doc/monit-4.9/PACKAGES /usr/share/doc/monit-4.9/README /usr/share/doc/monit-4.9/README.SSL /usr/share/doc/monit-4.9/STATUS /usr/share/doc/monit-4.9/UPGRADE.txt /usr/share/man/man1/monit.1.gz /var/lib/monit

設定

monitはmonitrcという制御ファイルに従って動作します。これは ~/.monitrc を指しますが、このファイルがないばあいは、/etc/monit.conf を参照します。

制御ファイルは3種類の文章(?)で構成されます。1つは「set」で始まる環境設定文。たとえば下記のようなものですと、

set alert manager@foo.bar only on { timeout }

サービス・タイムアウトに関するアラートを manager@foo.bar 宛てにメール送信します。

1つは「include」で始まる外部制御ファイル読み込み指示文。たとえば、

include /etc/monit.d/*

は、/etc/monit.d ディレクトリ内の各サービスごとの制御文を読み込みます。

もう1つは「check」で始まる、監視対象サービスに関する情報です。

動作モードでの動作

下記のコマンドでmonitを起動するとバックグラウンドで動作し、指定した秒間隔で、サービス状態をチェックします。

# /usr/bin/monit -d <監視ポーリング間隔秒数>

monitrc内に、

set daemon <秒数>

と記述すると、毎回指定する手間が省けます。

また、monitをコントロールするためにWeb管理コンソールが使用可能です。monitrc内で、下記のような設定をします。想像がつくとは思いますが、

set httpd port 2812 and

use address localhost

allow localhost

allow admin:admin

この設定でmonitを起動すると、Web管理コンソールはローカルホストからのみ利用可能で、ユーザID:admin、パスワード:admin で接続可能となります。

monit自身は?

monitでサービスを監視するのはよしとして、monit自身は誰が制御すればよいのでしょうか?

もっとも推奨される方法は init でmonitを制御することです。monitが何らかの理由で停止した場合は、initがmonitを再起動させます。

もっとも推奨される方法は init でmonitを制御することです。monitが何らかの理由で停止した場合は、initがmonitを再起動させます。

とにもかくにも使ってみる!

というわけで、はやる気持ちを抑えず(!)にとりあえずさっさとコマンドから起動してみます。今回はあらかじめ、bind に関するスクリプトを /etc/monit.d/bind という名前で作成しておきました。スクリプトはmonitのサイトのサンプルを若干修正した上で作成しました。

エイ!

# monit -d 120 Starting monit daemon with http interface at [localhost:2812] #

と、起動メッセージが出れば、とりあえずOKです。

で、http://localhost:2812/ にアクセスして、admin/admin でログインすれば。。

のような画面が出てきて、めでたし、めでたし!

(便宜上、RedHatでキャプチャしたものとなっております)

(便宜上、RedHatでキャプチャしたものとなっております)

添付ファイル