『見習い君主の混沌戦線』第4回結果報告

鋼球走破隊の

アルエット

は、カルタキアで出会った「とある人物」に関する噂話や目撃証言などを集めていたのだが、その人物の本質に迫るような情報にまでは到達出来ずにいた。

「“彼”を知ればわたしのすべきことも決まるのだけど、なかなか尻尾を出さないものね」

そんな中、アルエットの近辺で想定外の異変が起きる。それまで彼女と同じ宿舎で暮らしていた同僚の

フォリア・アズリル

が唐突に(「アルエットが以前にフォリアに渡した刺繍布」と「アルエットのために購入した酒」をアルエットの枕元に残して)彼女の部屋から去り、それ以降、露骨に距離を置き始めたのである。フォリアのその動向が気になったアルエットは、急遽、現時点で優先すべき調査対象をフォリアへと切り替え、最近の彼女の動向について、様々な人から話を聞いて回ることにした。

まずは他の従騎士達から一通り彼女に関する話を聞いた結果、現在のフォリアはカルタキア近海の岩礁地帯に出現した魔境の調査に従事しているが、人手不足で難航しているらしい、という情報に辿り着く。

「言ってくれれば力になるっていうのに」

その任務での出来事と、フォリアがアルエットの元から去ったことの間に相関関係があるかどうかは不明だが、ひとまず今回は自分もその任務に参加することにした。

「ま、わたしにできることなんてあまりないけれど」

アルエットはそう呟きつつ、ひとまずはその魔境を目撃した漁師達などから可能な限りの情報をかき集めることで、調査に協力しようと試みる。

「さて、何とか間に合わせるとしましょう」

******

前回の岩礁海域の魔境の調査において、魔境内に出現した巨大岩礁内の洞穴に潜入した潮流戦線の

リンズ

は、行方不明となっていた青年ヨラムと思しき人物を発見するが、彼は「謎の片刃剣」を持った状態で「泣く子も黙る海賊、ヤシャオウサマ」と名乗り、明らかに錯乱した様子で暴れていたらしい。フォリアの見立てによれば、現在のヨラムはその片刃剣に身体を乗っ取られている可能性が高い、とのことである。

「お願い、兄さんを元に戻すため、力を貸して!」

ヨラムの妹のアタルヤが従騎士達にそう頼んで回る中、その傍らでは(見た目としては彼女よりも幼く見えそうな)リンズもまた一緒に皆に懇願する。

「まだきっと生きている筈です。どうか一緒に、洞穴の調査に協力して下さい」

そんな彼女達の声に応じる形で、今回は(複数の小舟に分乗する必要がある程の)多くの協力者達が港に集まることになった。

「弱者を守ることは騎士としての誉れです。ぜひ、協力させて下さい」

「私も気持ちは同じです。幼き者達を守るために、共に戦いましょう」

一方、エルダやリンズと同様に継続参加するつもりで港に来ていたフォリアは、ティカに対して露骨に距離を取りながら、警戒した視線を向けていた。

(ヴァーミリオン騎士団の人らしいけど……、少なくとも見覚えのある顔じゃないから、多分、元魔法学生とかじゃない、よね……?)

その不審な挙動に対して、ティカは困惑した表情で問いかける。

「あの……、すみません、僕、何か変なこと言いましたか……?」

「い、いえ! いえいえ! なんにも! 何一つ、おかしなことなど一切ございませぬ故! どうかお気になさらなければ恐縮で助かりまして……」

フォリアは異様な程に狼狽した姿を晒しつつ、手持ちの水筒の蓋を開けて、その中に入っていた紅茶を半分ほど体内に流し込む。この紅茶は、本来は洞穴内部の探索時に気持ちを落ち着かせて、自身の「人格」を安定させるために用意した代物だったのだが、この「エーラム関係者(ヴァーミリオン騎士団員)との遭遇」という想定外の事態においても役に立つことになった。

「……失礼しました。実は昔、エーラムの魔法学校と少し縁がありまして、それで少し、その、嫌なことを思い出しただけというか……、別にティカさんが悪い訳ではないんです。すみません」

その話を聞いたところで、その傍らにいたリンズが納得したような顔を浮かべる。

「あぁ、なるほど。それで、魔法生物や投影装備について詳しかったんですね」

「ま、まぁ、そういうことになります、かね……」

微妙に言葉を濁しながらそう答えつつ、フォリアの内心では様々な思惑が渦巻いていた。

("ワタシ"は強いけど、ぼくの知識を活用できない。でも、「ヤシャオウサマの刀」を調べれば、僕がこの身体を返す手掛かりが掴めるかもしれない。この機会に、なんとかしてそれを見出してみせる……ッ)

一方、そんなフォリアと「泉の魔境」の際に共闘したヴェント・アウレオの

ジルベルト・チェルチ

もまた、今回の任務に参加を表明していた。

(「カルタキア1の海賊」を目指すためには、ここで参戦しない訳にはいかないよな)

どうやら彼は「海賊と名乗る人物」が洞穴に潜んでいるという状況に、一種のロマンを感じていたようで、どこかワクワクした様相がその表情から漂っている。

他にも、地元の従騎士達を中心として多くの者達が港に集まってくれたことに、アタルヤは心から感謝の意を示す。

「ありがとう、みんな。でも、これだけの人数となると、ちょっと予定していた小舟には乗り切れないから、ちょっと追加で要請をしないと……」

彼女がそう言いかけたところで、アルエットが現れる。

「その必要はない。小舟の手配なら、私の方から既に地元の漁師に頼んでおいた」

彼女はこの任務についての情報を集めていく過程で、それなりの数の従騎士達が参加表明していることを察した上で、事前に港の方に手を回していたようである。そんな彼女の登場に対して、先日彼女の宿舎から黙って去ったばかりのフォリアは、複雑な表情を浮かべる。

「ア、アルエットさん……」

「雲雀は借りを返す。今回は私にも協力させてくれ」

「借り?」

「私の刺繍布を返した上で、酒もくれただろう?」

「そ、それは……」

フォリアはその時の自分の心境をどう説明すれば良いか分からず、それ以上は何も言えなかった。実際のところ、協力者が増えること自体を拒む理由も権限もフォリアにはない。フォリアはどこか微妙な心境を抱きながら、彼女達と共に複数の小舟へと分乗し、岩礁の魔境へと向かうのであった。

******

洞穴のある巨大岩礁までの海路に関しては、前回一度通っていることもあり、難なく安全な(半液状生物の触手の射程に届かない)ルートを通って無事に現地へと到着する。その上で、まずはエルダ、フォリア、リンズ、ティカ、ジルベルト、アルエットの六人がアタルヤと共に上陸して洞穴へと向かい、残りの従騎士達は帰路の手段を守るために小舟に残ることにした。

エルダやリンズとしてはアタルヤが洞穴まで同行することへの不安はあったが、兄を識別するためにも自分が同行する必要があると言われては、反論出来ない。せめて彼女の身に危害が及ばないようにと配慮したフォリアは、前回遭遇した半液状生物が吐いていた「酸」がアタルヤの身体にかかるのを避けるために、事前に容易していた「厚めの合羽」を彼女に羽織らせる。

「とりあえず、これがあれば少しはしのげる筈です」

「ありがとう。助かるわ」

アタルヤはそう言って素直に合羽に袖を通すが、実際のところ、この魔境の中は(おそらくは投影元の世界を反映しているが故に)気温も湿度もかなり高く、厚めの合羽を羽織ると少し暑苦しい。とはいえ、地肌に酸を受けることの危険性を考えれば、妥当な防備であった。

その後、リンズの先導に従って七人が歩を進めていくと、やがて前回彼女が入りかけた洞穴の前へと辿り着く。リンズの記憶が確かならば、前回と見た目の様相はあまり変わっていない。ただ、入口付近に落ちていた半液状生物の死骸の数は、前よりも増えているように思えた。

「こういうとこ、お宝が眠ってそうでワクワクするな!」

不気味な様相の洞穴を前にしてジルベルトが目を輝かせている横で、フォリアはいつ戦闘が発生しても精神の安定を保つために、水筒の中に残っていた紅茶を飲み干し、そして皆が警戒した様子で洞穴の奥を見つめる中、アタルヤは皆に目配せした上で、大声で叫んだ。

「兄さん! 私よ! アタルヤよ! そこにいるの!?」

彼女のその声は洞穴の奥にまで響き渡ったようだが、中から反応はない。前回はリンズの声に反応して中から「ヨルムと思しき人物」が現れたが、今回は全く音沙汰がなかった。

「間に合わなかったのかな……、もう、あのヌルヌルしか怪物に殺されて……」

アタルヤが悲壮な表情でそう呟いたところで、リンズが強い語調で声をかける。

「まだ分かりませんよ! この洞穴に、声の届かないような場所もあるかもしれないし、岩礁の外のどこかにいる可能性もあります。諦めずに、探し続けましょう!」

「そ、そうね……。とりあえず、中に入ってみましょう」

アタルヤがどうにか気を持ち直しつつ、洞穴の内側へと踏み込もうとするが、それに対してジルベルトが手で制する。

「待った。中がどうなってるかはまだ分からないんだろう? それなら、まず俺が先に偵察に行ってくるぜ。海賊の本拠地なら、罠の一つや二つ、仕込まれててもおかしくはないからな」

ジルベルトのその提案に対して、他の従騎士達も同意する。この場にいる中で、軽装かつ俊敏な身体能力の持ち主という意味でも、偵察役としては確かに彼が適任である。ひとまず、「敵対的な何者か」と遭遇した時はすぐに戻って知らせる(可能であれば入口まで誘導して全員で迎撃する)という前提で、先行調査はジルベルトに任せた上で、重装備のエルダとティカは主に洞穴の外からの敵襲に対して警戒した上で、他の面々は必要に応じていつでも洞穴の内側に踏み込めるように待機することにした。

******

松明を片手に洞穴の奥へと脚を踏み入れたジルベルトは、しばらく進んだところで、ところどころに様々なものが転がっているのを発見する。それは、片手鍋、皿、ボロ着といった生活用品から、小太刀、楯、鉄兜などの武具、そして絵画などの美術品なども無造作に放置されていた。よく見ると食器の中にも、金の箸や玉の杯など、かなり値打ちの高そうなものも混ざっている。

(なるほど……、金目の物も、そうでない物も、奪える物は一通りまとめて奪った上で、雑に保管してる、ってとこか。いかにも海賊の住処っぽいな……)

出来れば一つ一つの物品について詳しく吟味したいジルベルトであったが、今はひとまず物色も程々にしつつ、奥へ奥へと進んでいくと、やがて少し大きな空洞へと辿り着く。一見するとここで行き止まりのようだが、よく見るとその空洞の奥には、乱雑に岩やガラクタを積み上げた区画が存在する。だが、そのガラクタの山の上の方には僅かながらも隙間があり、その障壁物の先にまだ空洞が続いていることが伺えた。

ジルベルトは直観的に「あの奥に、何かが隠されている」ということを察するが、それと同時に彼の前にはもう一つ、気になる光景が映っていた。この空洞の片隅で、「片刃剣を握った褐色肌の青年」が仰向けに倒れていたのである。目は半開きの状態で、身体に外傷はない。注意深く凝視してみると、確かに息はしている。

(寝てる? いや、気絶してるのか? 「死んだふり」って可能性もあるが……)

ともあれ、リンズの証言とフォリアの見解によれば、この青年は現在、この片刃剣に身体を操られている可能性が高い、とのことなので、出来れば倒れている間に、手からその剣を奪い取ってしまいたい。

(腕ごと斬り落としてしまえば早いんだが……、もしこいつが「ヨラム」だとしたら、アタルヤが悲しむだろうからな……)

ジルベルトは慎重にその青年に近付こうとするが、ここで彼は足元に、これまで経験したことのない違和感を感じる。

「うお……、なんだこれ!?」

それは、地面と一体化したように溶け込んでいた半液状生命体の死骸であった(ただでさえ暗い洞穴の中で松明の火を青年の方に向けていたため、足元まで確認しきれなかった)。そして、思わず漏らしてしまったその声が青年の耳に届いた瞬間、半開きだった彼の目がカッと見開かれ、そして即座に立ち上がる。

「来るな! 来るんじゃない! ヌルリヌルリ!」

青年はそう叫ぶが、目の焦点は合っていない。明らかに正気ではないことは分かる。作戦に失敗したジルベルトは、開き直って、挑発するような口調で語りかける。

「よう! アンタが噂の海賊さんか?」

「ここは俺の根城だ! お前らごとき薄汚い魔法生物には、踏み入れさせんぞ!」

「威勢のいいことを言ってる割には、剣先が震えてるぜ」

「一体、何体いるんだお前達は!? 何の恨みがあって、俺の部下を殺した!?」

青年はジルベルトのいる方角を向きながらも、その視線はジルベルトではなく「他の何か」に向けられているように見える。そして、会話の内容も明らかに噛み合っていない。

(幻覚を見てるっぽいな……、ただ、意味は通じていないにしても、声には反応してる。それなら、入口まで誘き寄せることは出来るかもしれない……)

この場で叫んでフォリア達を呼び寄せる選択肢もあるが、先刻のアタルヤの声で彼が目覚めなかったことを考えると、ここで叫んでも声が外まで届くかどうかは分からない。それに加えて、「空洞の奥の区画」に何かが危険な物が眠っている可能性も考慮した上で、ひとまずここは当初の作戦通りに、誘導を試みることにした。

「お前の集めた財宝は全て、このカルタキア1の海賊、ジルベルト・チェルチが貰い受ける! 奪われたくないなら、力づくで止めてみな!」

ジルベルトはそう叫びつつ、その青年の片刃剣がギリギリ自分に届くか届かないかの距離を保ちながら、少しずつバックステップで入口へと戻っていく。それはかなり危険な綱渡りの誘導作戦だったが、だからこそ、ジルベルトの心は高揚していた。このような命懸けのギリギリの鬩ぎ合いこそ、ジルベルトが夢見てきた海賊としての姿である。

「ふっ……、オレ達の夢のためなら、命だって賭けてやるよ!」

******

一方、洞穴の外側を警備していたエルダは、周囲を哨戒しつつ、敵を迎え撃つ上で有利に戦えそうな「安定した足場」を探していた。不慣れな岩礁の上で、不定形な敵を相手にする以上、せめて少しでも戦いやすい環境を足元だけでも確保した上で、出来ればそこに誘き寄せる形で迎え撃とう、と考えていたのである。

(前回はこの鎧のおかげで酸を防ぐことが出来た。今回も、私が皆を守らなくては……)

この魔境内の気温と湿度の高さにおいて、エルダの全身鎧は自身の身体にも大きな負担をかけるが、だからこそ、その重装備を使いこなせる自分が陽動役となって、アタルヤ達に危害が加えられる可能性を少しでも減らしたいと考えていた。

そんなエルダの傍らで、ティカもまた目と耳を凝らしながら周囲の警戒にあたっていたが、そんな中でティカはふと「想定外の感覚」の違和感に気付く。

「あれ……? これって、『泥』の匂い……?」

彼等が立っている足元は岩盤であり、少なくともここまで来る間に泥土らしき地盤は見当たらなかった。だが、今、ティカの嗅覚は、まるで田畑のような泥の匂いが漂ってくるのを感じ取ったのである。

ティカがその匂いのする方へ向かうと、彼は驚愕の声を上げた。

「エルダさん! あの一角の地形が……!」

彼のその声に応じてエルダが駆けつけると、そこには明らかに周囲の岩盤とは異質の「沼地」のような地形が広がっていた。エルダは冷静に状況を分析する。

「……どうやら、この魔境の内側で、いつのまにか部分的にあの区画だけが『別の空間』に置き換わっているようですね」

魔境内は混沌濃度が高いため、魔境の内側に「魔境発生時には存在しなかった新たな投影体」が偶発的に出現する現象は時折発生する。それと同様に、魔境内の一部が同様の混沌の作用によって別の空間に置き換わってしまう現象、すなわち「魔境内魔境」とでも呼ぶべき二重投影現象が発生することも稀にある。

その上で、エルダはその「沼地」の中で何かが動いたような姿を捉えたが、そのことを口にするよりも先に、洞穴の方から喧騒が聞こえてきた。どうやら、ジルベルトが戻って来て、「何か」が起きているらしい。そのことを察したエルダは、すぐにティカに告げる。

「ティカさん、あなたは洞穴に戻って、その盾で皆を守って下さい。私はもう少し、この沼地の近辺を確認しておきます」

「分かりました。では、この場はお願いします」

ティカがそう言って洞穴へと向かった後、エルダは「沼地化していない立地」の中で比較的安定した足場へと移動して、大剣を構える。すると、沼地の中から、大型犬ほどの大きさの「亀のような生き物」が次々と姿を現す。それらはいずれも細く鋭い嘴を持ち、獲物を探すような目で周囲を見渡している。

「彼等の元には向かわせません!」

エルダはそう言って大剣を振り回すと、亀達は一斉にエルダに視線を向ける。

(この沼地……、金属鎧で踏み入れたら身動きが取れなくなる。なんとかこの足場まで誘き寄せた上で、しのいでいくしかない……)

彼女のそんな思惑が功を奏したのか、亀達は一斉にエルダに向かって襲いかかる。彼女はそれに対して大剣で応戦しようとするものの、一体に対して攻撃している間に別に一体が近付いてくるため、なかなか本格的に敵を撃退するには至らない。そもそも彼女はこれまで「守るための戦い」が中心であったため、自分一人で敵を殲滅するのには慣れていない。鎧の装甲と大剣の射程のおかげでどうにか戦えてはいるが、フルヘルムの兜の下の表情は、苦悶に歪んでいた。

(やはり、私ひとりでこの数を相手に戦うのは難しい……。こんな時に、「ひとりでも戦える力」が私にもあれば……)

******

「兄さん! 良かった! 無事だったのね!」

ジルベルトによって入口付近にまでおびき出された「片刃剣を振り回す青年」に対して、アタルヤはそう声をかける。しかし、その青年は彼女の声(音)に対しては反応しつつも、今までと同じように、独り言のような叫びを繰り返すだけだった。

「俺は、こんなところでは死なない! この大海賊ヤシャオウサマが、こんなところで……」

「兄さん! 私よ! 分からないの!?」

「うるさい! 黙れ! ヌルリヌルリのくせに、生意気だぞ!」

彼はそう叫ぶと、これまで相手にしてきたジルベルトではなく、「大声」の発せられたアタルヤの方へ向かって走り出そすとする。即座にリンズが身を挺してアタルヤを庇おうとするが(そもそも体格的に庇いきれていなかったのだが)、その更に前に、沼地から戻って来たティカが盾を掲げて割って入る。そして彼はアタルヤに問いかけた。

「アタルヤさん! この人が、あなたの兄さんで間違いないんですね!」

「そうよ、様子はおかしいけど、どう見ても兄さんだわ!」

彼女がそう答えたところで、アルエットもまた、棍棒を手に前線に出る。

「失わせない、帰りを待つ者がいるのなら!」

その声に応じるようにジルベルト、ティカ、そしてフォリアを加えた四人で青年(ヨラム)を取り囲み、そしてリンズもまたアタルヤを庇いながら弩を構える。その状況でも構わず青年(ヨラム)は刀をがむしゃらに振るい続けていた。

このような状況において、いつもなら人が変わったように激しい形相で青年に向かって襲いかかるフォリアだが、今回は紅茶の効果もあり、冷静に自分の中の投影装備に関する知識をフル回転させながら、護手鈎を構える。

(あの形状の刀なら、多分、「この角度」でいける筈!)

フォリアは一歩踏み出し、護手鈎の先端部分を青年の片刃剣の根本に近い部分に引っ掛け、その直後に他の三人が一斉に飛びかかり、青年の体の動きを封じると、フォリアは護手鈎を器用に捻って、強引に青年の手から片刃剣を引き剥がすことに成功する。

その直後、青年は意識を失ってその場に倒れ、そして片刃剣はフォリアの足元へと転がった。アタルヤが青年に駆け寄り、気付け薬と薬草で治療を始める中、フォリアはじっとその片刃剣を見つめる。

(これだけ簡単に引き剥がせたということは、多分、この刀はオルガノンじゃない……。だとすれば、全く未知の原理による「他人の身体を乗っ取る武器」の可能性が高い……)

一方、ティカは洞窟の外側から聞こえてくる喧騒に気が付いた。明らかにエルダと思しき叫び声と、「金属のような何かがぶつかり合う音」が聞こえてくる。

「エルダさん!?」

「ん? どうした?」

ジルベルトがそう声をかけた時には、ティカは外に向かって走り出していた。

「多分、エルダさんが今、外で何かと戦ってます!」

「分かった! そういうことなら、オレも行くぜ!」

ティカとジルベルトがそう言って走り去る中、リンズとアルエットはアタルヤとヨラムに寄り添っている。その瞬間を見計らって。フォリアはその片刃剣を手に取った。

(この刀の謎を解明するには、こうやって試してみるしかない!)

次の瞬間、フォリアの脳内に「大量の半液状生物に取り囲まれて、自分の身体を蝕まれる光景」が浮かび上がる。それは、まともな人間であれば気が狂いそうな程に気味の悪い感覚であったが、フォリアにとってはそれはまだ「正気を保っていられる光景」であった。そして、そこから記憶を逆再生するように、そこに至るまでの「何者かの記憶」がフォリアの中に入り込もうとするが、次の瞬間、フォリアの中の「何か」によって、その記憶の流入が打ち消される。それが「聖印による防衛本能」なのか「別の要因」なのかは、フォリアの中では判断がつかない。

(そうか、この刀は『他人の身体を乗っ取る』という訳ではなくて、『この刀の前の持ち主の残留思念』を部分的に流し込む、という程度の力なのか……)

その間に、アタルヤが処方した気付け薬の効果で、ヨラムが目を覚ます。

「……アタルヤ?」

「兄さん! 分かる? 私のこと分かるのね!?」

「あ、あぁ、アタルヤ……、アタルヤだ……」

自分が何を言っているのかもよく分からない様子ではあるが、少なくとも意識は戻った。その後、詳しく話を聞いてみたところ、どうやらヨラムは、海に落ちた後でこの洞穴に流れ着き、そして転がっていた刀を手にしたところまでは覚えているが、そこから先のことは何も記憶に残っていないらしい。

(一時的に記憶を上書きされた後、剣を引き剥がせば元に戻るということは、やっぱり、これは身体を乗っ取る程の力がある訳じゃない。どちらかというと、「魂の模造品」を一時的に憑依させる程度の代物なんだな……)

自分が思っていた程の代物ではなかったことに、フォリアは内心では少し落胆していたが、ひとまず表面上は、リンズやアルエットと一緒にヨラムの復活を喜んでいた。

(まぁ、どちらにしても、今の時点ではまだ「ワタシ」に返す訳にもいかないしね……)

******

その頃、沼地におけるエルザと亀達との戦いは、膠着状態が続いていた。

(このまま攻撃に耐え続けるだけでは……、どうにもならない……! この怪物たちを、倒さなければ……!)

必死に防戦を続けつつ、自分の力不足をエルザが改めて痛感し始めたところで、後方からティカとジルベルトが駆けつける。

「エルダさん! 大丈夫ですか!?」

「こいつらは、遠慮なく倒しちまっていいんだよな?」

二人がそう言って加勢した結果、一気に亀達は劣勢になり、次々と討ち取られていく。亀達は軽装のジルベルトに対してその鋭い爪を立てようとするが、エルダの鎧とティカの盾によって阻まれ続け、最終的には彼等の手によって全て殲滅・浄化されることになった。

「お二人のおかげで、助かりました。すみません、この場を任せろと言っておきながら……」

「いえ、むしろ、エルダさんがここで一人で食い止め続けてくれたおかげで、無事にヨルムさんを確保出来た訳ですし」

ティカがそう答えると、兜の下に隠されたエルダの表情が一気に明るくなる。

「見つかったのですか!?」

「はい。例の片刃剣からは切り話した上で、今はアタルヤさん達が介抱してます」

「とりあえず、戻って様子を見に行こうぜ」

ティカとジルベルトにそう言われたエルダは、急ぎ足で洞穴へと戻るのであった。

******

その後、満身創痍となっていたヨラムの治療はアタルヤに任せた上で、従騎士達はこの魔境の浄化の手掛かりを探るべく、改めて洞穴を探索した結果、先刻まで彼が倒れていた最奥の部屋の一角に「偉大なる海賊王ヤシャオウの自叙伝」と書かれた書物が落ちていたのを発見する。魔境内に出現した異界の書物は、この世界に投影される時点で(なぜか)この世界の言語に翻訳されていることが多く、中身を確認してみたところ、この本もまた同様であった。

どうやらこの本は、この洞穴を根城にしていた海賊団の長の日記らしい。本人は「いずれ世界の海を支配する大海賊になる男」と自称しているが、少なくともこの日記を書いている時点では、貧しい漁村の自警団と小競り合いをする程度の小悪党のようである。そしておそらく、ヨラムが持っていた刀の持ち主が、この日記の執筆者なのだろう。

書かれている内容の大半は、取るに足らない(おそらくは誇張された)本人の武勇伝ばかりなのだが、その中で、この洞穴に関する重要な情報が記されていた。どうやら、この洞穴はもともと「デヴィア(人造半神)」と呼ばれる危険な存在を封印するために作られた、一種の「祠」のような施設であり、それ故に周辺住民達は近寄ることがなく、その習慣を利用して、この日記の著者が根城として使っていたようである。

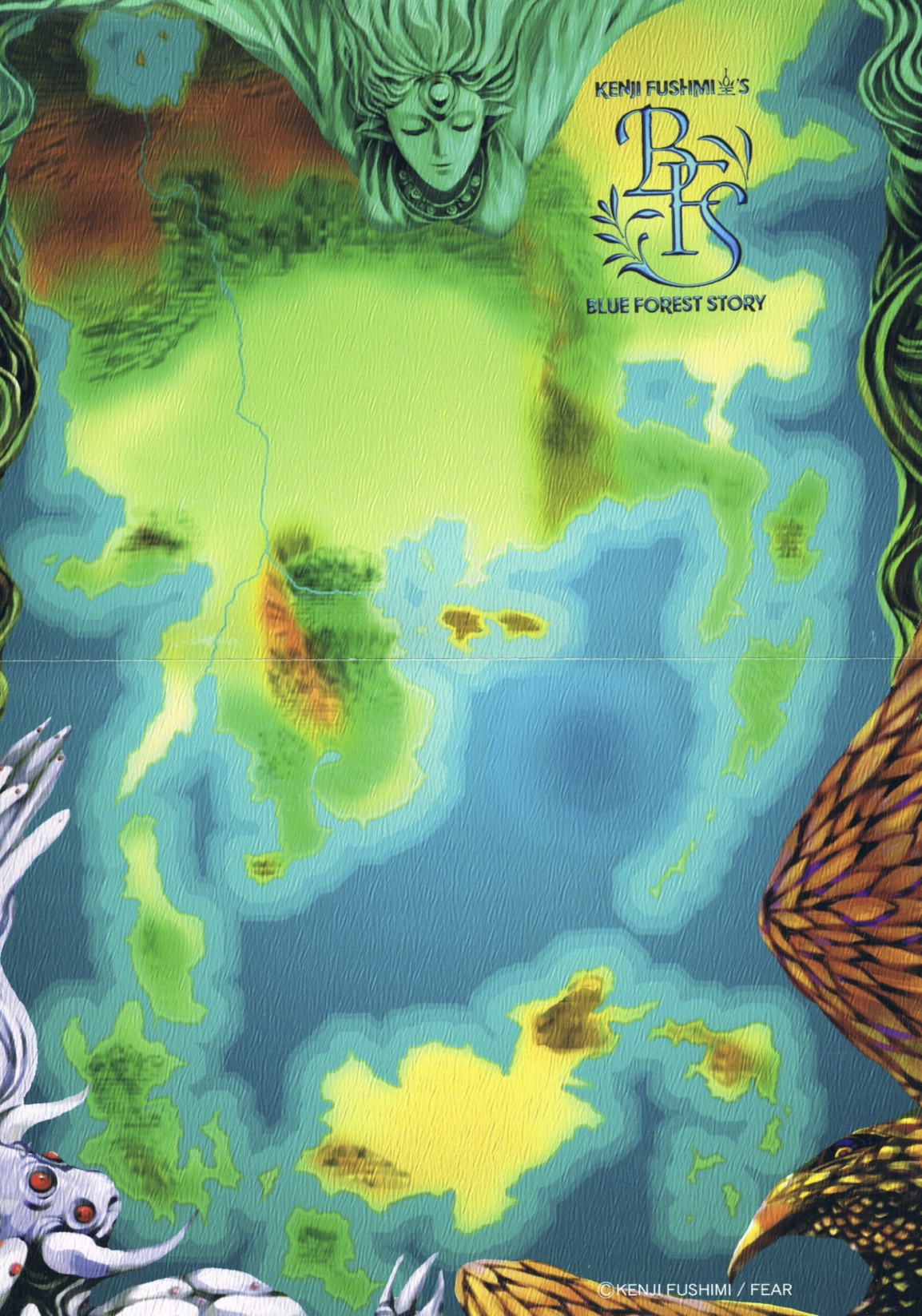

「それって、多分、あのガラクタで塞がれた道の先に封印されてる、ってことだよな……」

彼がそう呟くと、霊感の強いエルダとアルエットも、エーラムと縁の深いフォリアとティカも、いずれもその「塞がれた道」の先から「強力な混沌の気配」を感じ取る。おそらくはその「デヴィア」なるものがこの魔境全体の混沌核の持ち主なのであろうことは推測がついたが、さすがに今の自分達ではその浄化は不可能なので、ひとまずこの場はアタルヤとヨラムを連れて、手掛かりになりそうなその日記と、その中に挟まっていた「この異世界の地図」(下図)と、そしていくつかの「戦利品」を手に、カルタキアの港へと帰還することにしたのであった。

|

+

|

異世界地図 |

(出典:『ブルーフォレスト物語 Designer’s Edition』)

|

******

無事にカルタキアへと帰り着いた彼等は、改めてアタルヤとヨラム、そして彼女達の父親の漁師仲間達からも深く感謝され、ささやかながらも精一杯の祝宴によるもてなしを受ける。

その後、彼等は「日記」と「地図」を手掛かりに、この魔境の投影元の世界について調べてみたところ、どうやらこの地図は「エルスフィア」と呼ばれる異世界の中の「シュリーウェバ」と呼ばれる地方の地図らしい。エルスフィアには二つの月が存在し、180日で季節が一周するなど、このアトラタン世界とは様々な点で異なる構造ではあるが、基本的にはアトラタン人と似た人型生命体による社会が形成されているようである。

そして、シュリーウェバの住人達は、その潜在能力を極限まで引き出して昇華することによって「亜神」と呼ばれる「神に等しい存在」になることも可能で、実際に12(異説によれば13)の亜神によって世界の調和は保たれているらしいのだが、「デヴィア(人造半神)」とは、魔法の力によって亜神を作り出そうとして強引にその力を引き上げられた「元人間」であり、その力と引き換えに自我や感情を失った戦闘人形のような存在らしい。

果たしてその「デヴィア」なるものがどれ程の力の持ち主としてこの世界に投影されているのかは分からないが、今回彼等が遭遇した半液状生物(正式名称は「ヌルリヌルリ」らしい)や沼地に現れた亀(正式名称は「田亀」らしい)とは、明らかに次元の違う存在のようである。一応、過去にもカルタキアにはシュリーウェバ地方(およびその他の「エルスフィア界」)からの魔境が出現したことはあったらしいが、今回の岩礁の魔境の記録は残されていなかったので、現状においてはそのデヴィアの正体も不明である。

ちなみに、「ヤシャオウ」なる海賊、および彼が持っていた刀に関する情報については過去の記録からは発見されず、ひとまず暫定的にその刀は(少なくとも現状においては害が無いということで)フォリアの手にそのまま預けられることになった。

☆合計達成値:121(63[加算分]+58[今回分])/120

→次回「魔境討伐クエスト(

BF

)」発生確定

カルタキア南方の砂漠地帯に現れた魔境「扶桑の京」が消滅する直前、その街に「別の魔境」から出現したと思しき一人の投影体の少女が現れた。どうやら彼女は「京」の東方に出現した「扶桑とは似て非なる世界から投影された魔境」の住人らしい。彼女の名は「今川氏真(うじざね)」。元来は「駿河」「遠江」の二国を治める領主・今川義元の娘と称している(なお、京の投影体の証言によれば、「扶桑」の歴史における今川氏真は男性であったらしい)。

|

+

|

今川氏真 |

(出典:『戦国異聞録KAMUI』p.138)

|

氏真曰く、彼女の父の義元は、かつては名君と謳われた人物であったが、一年ほど前から唐突に人格が変貌し、邪神「イザナミ」を信奉する、人知を超えた力を備えた「魔将」となってしまったらしい。義元は「呪素」を周囲に放つことによって、自身の領国を「呪海」と呼ばれる「黄泉の国のような不気味な領域」へと変貌させ、その地に済む人々の大半はその呪素の力によって命を落とし、その後は死霊兵団となって今川軍の主力を形勢している。一方で、今川家の家臣達の中には、呪素を身体に取り込むことで義元と同様の「魔将」となった者もいれば、氏真のように人としての心と身体を維持したまま、不本意ながらも義元に仕え続けている者もいるという。

その上で、義元率いる死霊兵団は(駿河・遠江から見て西方に位置する)「京」という名の大都市(「扶桑の京」と同じ街なのかどうかは不明)を平定するために進軍を開始したが、なぜかその途上の「桶狭間」と呼ばれる渓谷地帯に足を踏み入れたところで、「いくら歩いても同じ場所を繰り返し歩き続ける空間」に迷い込むことになった。

この時点で、氏真は父の変貌の原因を探るために遠征軍内に密かに随行していたのであるが、この状況を生み出した要因もまた父の魔将化にあるのではないかと考えた彼女は、独自にその桶狭間からの脱出を試みる。そして、気付いた時には彼女は桶狭間から抜け出して砂漠地帯へと足を踏み入れ、そこからしばらく西へと向かって歩き続けた結果、「扶桑の京」へと到達し、紆余曲折を経てカルタキアの従騎士達によって保護されることになった。

そして今、彼女は改めて結成された従騎士達による調査隊と共に、記憶を頼りにカルタキアから南東方面へと向かって砂漠を歩き続けた結果、桶狭間(と彼女が呼ぶ魔境)へと辿り着いた。見た目はそこまで異様な雰囲気でもない山林地帯のように見えるが、その周囲が砂漠であることを考えると、明らかに不自然な光景である。

「なるほど……、あの時は無我夢中だったので気付かなかったのですが、これは確かに、自然の理(ことわり)に反した状態ですね。まるで、私の故郷が『呪海』と化してしまった時のような……」

氏真は「魔境」の入口とも呼ぶべき境界線上に立ち、調査隊の従騎士達に対してそう呟く。一応、彼女はここに来るまでの間に「この世界における魔境」という存在についても簡単に説明されていたが、世界の一部が異形化するという意味では、確かに彼女の世界における「呪海」と似た現象なのかもしれない。

なお、彼女は既に「『扶桑の京』の浄化」の際に「魔境の住人達(異世界人の投影体)」がまとめて消滅する光景を一度目の当たりにしているため、この桶狭間という「魔境」が消えれば自分も消える可能性が高い、ということも理解している。その上で魔境の浄化に協力する姿勢を示しているのは、彼女の中で今のこの世界は「夢」であるという認識の上での「これ以上、父の暴走という悪夢を見たくない」という想いがその根底にあった。

「でも、皆様、本当によろしいのですか? 私はたまたま運良く抜け出せましたが、一度この地に足を踏み入れたら、父や他の者達と同様に、同じ場所から出られなくなってしまうかもしれない以上、皆様の身も危険に晒すことになってしまうのですが……」

「どちらにしても放置は出来ませんし、中に入ってみないことには状況確認も出来ません。その上で、あなたが一度、この魔境から脱出することが出来ている以上、おそらくはあなたと一緒にこの魔境を調査することこそが、今の僕達にとっての一番の安全策と言えるでしょう」

ルイスが今回の調査隊に参加したのは、この魔境内で発生している「無限回廊」と思しき現象の謎を解き明かすためである。

(武芸の修行に来た、はずなんだけどなぁ……)

もともと、ルイスがカルタキアに来たのは、武芸が苦手な自分の現状を憂慮した上で、その苦手を克服するためであった。自分の特性的に、明らかに指揮官や軍師の方が自分には向いていると分かっていても、いまひとつ進む道を決める踏ん切りがつかなかったのである。しかし、前回のシュガール戦での作戦指揮が戦局を勝利へと導いたことで、改めて自分の「適性」を実感していた。

(やればやるほど、僕の向いてることが何なのか、明らかになっていくね。あとは自信だけだって、頭では分かっているのに……)

そんな想いを抱きつつ、自分の君主としての方向性を見定めるために、あえて前回以上に前線から距離を置いた上で、自分の知識を駆使して、この無限回廊の構造を解明するという任務を買って出たのである。もし、それが結果的に誰かを守り、助けることにつなげられたなら、きっと自信を持って進む道を決められるだろうと考えつつ、ひとまずは氏真から聞いた情報に基づく「無限回廊」に関する一つの仮説を皆に提示する。

「『無限回廊』を内包する魔境には、『異世界にもともと存在していた無限回廊が投影された魔境』と『この世界の混沌の力によって無限回廊化した魔境』の二種類がありますが、氏真さんの話を聞く限り、『本来の桶狭間』はそのような特殊空間では無かった筈なので、後者の可能性が高いでしょう。現在出現中の『小牙竜鬼の森』の魔境でも部分的な無限回廊が発生しているらしいので、もしかしたら、このカルタキアに出現する魔境には、何らかの共通する傾向があるのかもしれません」

小牙竜鬼の森の調査隊の報告によると、その森の無限回廊は魔境内の川に沿うように発生しており、川から離れれば無限回廊からは抜け出せるらしい。氏真の話によれば、義元達は桶狭間の渓谷状の狭い山道を延々と或き続けているため、もしこの「川沿いの回廊」と同じ構造だとすれば、その山道の両脇の丘陵地帯を強引に登り上がることで脱出出来る可能性が高いように思える。実際、氏真はそのルートで抜け出したようだが、それが「彼女が持つ何らかの特殊な性質」故に可能だったのか、他の者達でも可能なのかはまだ分からない。

「ですので、まずはその渓谷地帯には近付かないように気をつけつつ、この魔境内に投影された人々が他にもいるかどうか探してみましょう。もし、氏真さん以外にその渓谷から抜け出た人が見つかれば、その無限回廊の構造を解き明かす手がかりになるかもしれません」

ルイスがそう説明したところで、第六投石船団の

イーヴォ

はボソリと呟く。

「いってもいっても同じところに帰ってくるだなんて、まるでうちの故郷の戦争の歴史みたいだな……、クソ」

故郷で戦場を転々としていた頃を思い出しながら、イーヴォはコンパウンドボウを抱えつつ、氏真や他の従騎士達と共に、魔境の中へと踏み込んでいくのであった。

******

魔境の入口からしばらくの間、従騎士達は慎重に周囲の状況を見渡しつつ、ところどころの木々に目印をつけながら、足場が不安定な丘陵地帯を登っていく。

「今のところ、軍隊と呼べるような大人数が通った形跡は見られませんね。魔物や怪物の類いが踏み荒らしたような跡も無さそうです……」

幽幻の血盟の

レオナルド

は、この魔境内に出現する投影体がどれほどの強さなのかを確認することに重点を置いて調査隊に参加していたが、ここまで足跡などの類いは殆ど見つからず、人の気配も魔物の気配も感じられない。草木の様子を見ても、氏真の故郷で起きているような「呪海化」と思われるような現象は発生しておらず(カルタキアやアトラタン西方諸国とは異種の植物が多いが)、ごく一般的な山林に近い光景である。

「……まぁ、戦闘が起きずに済むなら、それに越したことはない訳ですが」

レオナルドとしては、仮に敵対的な投影体の気配を察知した場合においても、極力衝突を避けられそうな道を選ぼうと考えていた。氏真の話によれば、義元率いる死霊兵団は2万以上の大軍とのことであり、その全てが投影されているとは限らないが、少なくとも少人数の従騎士達だけで太刀打ち出来ない戦力である可能性が高い以上、当面はあまり大きな物音を立てずに、慎重に調査を進めるべきだと判断しており、それについては他の者達も概ね同意していた。

一方、そのレオナルドの一歩後ろをヴェント・アウレオの

アリア・レジーナ

がスカートの裾を軽く持ち上げながら歩いている。

「それにしても、歩きにくい道よね……」

足元の雑草でスカートの裾が汚れないように気を配りながら、やや不機嫌そうな様子で歩を進めていた。もともと深窓の令嬢である上に、家を出た後も海や港での活動が中心であったアリアにとっては、服が汚れやすい山道というのは、やはり不慣れな領域のようである。

そんなアリアの様子を横目で見ながら、幽幻の血盟の

ハル

は、自分にとっての「主人」である同僚の

ローゼル・バルテン

に声をかける。ローゼルもまた(詳細は不明だが)名門貴族出身の令嬢と言われており、ハルは彼女の「執事」を自称していた。

「お嬢様、足元は大丈夫でございますか?」

自分の中での「理想の執事」としての立ち振舞いをイメージしながらローゼルにそう問いかけたハルに対し、ローゼルは淡々とした声色で答える。

「心配ないわ。私のことより、周囲の状況に気を配って。今は誰もいないように見えても、魔境の中では、いつどこから何が現れるか分からないんだから」

ローゼルとしては、未来都市の浄化作戦の際に(一度魔境内調査をしていたにもかかわらず)想定外の伏兵に遭遇したこともあり、今回はそうした「予定外の事態が起きる可能性」を少しでも減らさなければならない、という強い使命感に駆られていた。

「分かりました! では、ぼくは皆様に先んじてこの先の偵察に向かいます! 怪しい気配があれば、すぐに戻ってお伝えするので!」

そう言って走り出そうとするハルに対して、後方から第六投石船団の

リズ・ウェントス

が声をかける。

「あ、待って。ほんならウチも一緒に行くわ。さすがに魔境の中で単独行動は危ないやろ」

リズにとっては、今回の魔境調査がカルタキアに来てからの初の実戦任務である。戦闘には自信がないため、まずは探索活動から始めようと考えて志願した彼女であったが、やると決めたからには、きっちりと任務を果たす心積もりであった。

「そうですね。ではウェントスさん、よろしくお願い致します」

「そういうことなら、俺も一緒に行こうか? 先行するということは、例の死霊兵団とやらに遭遇する可能性も高いだろう?」

ヴィクトルは「死霊兵団」への個人的な興味から今回の任務に参加していたのであるが、この申し出に対して、ハルは首を振る。

「いえ、サネーエフさんは今回の魔境調査における『武』の要です。このまま本隊に残って、お嬢様達をお守り下さい。もし危険な投影体に遭遇した時は、すぐに戻って知らせますので」

ハルはそう告げると、さっそく魔境の奥地へと向かって駆け出し、リズがその後を追う。彼等を後ろ姿を見ながら、氏真はふとローゼルに語りかけた。

「あなたが、春殿のおっしゃっていた『お嬢様』だったのですね」

「え? 何? どういうこと?」

「あの方からは、京の旅館で色々と話をお伺いしまして……。春殿には掛け替えのない『お嬢様』がいらっしゃって、その方のために執事として生きることが誉れである、と」

「それは、あの人が勝手に言ってるだけよ。あの人は別に私に執事じゃないし、私もあの人のお嬢様じゃないから」

ローゼルはそう答えた上で、誰にも聞こえなさそうな小さな声で呟いた。

「……少なくとも、今は、まだ」

******

そんな会話が交わされているとは知らぬまま、ハルは全力で魔境の中を駆け巡っていた。彼にとっては初めての「お嬢様同伴の任務」であるため、いつも以上に気合が入っている。それに加えて、京の魔境で「メタローン殿」から氏真を託された身としての使命感もまた、彼を駆り立てていたのだろう。

まずはルイスの言っていた通りに「対話可能な人型の投影体」を探そうとしたハルであったが、しゃかりきに山道を駆け巡ってみたものの、人の気配は感じられない。だが、更に奥地へと調査を進めていくと、山林の一角に「何者かによって激しく踏み荒らされた形跡」を発見する。よく見ると、その周囲には多くの血痕が飛び散っていた。

「これは……、おそらく人間の血ですね。周りの木々の様子からしても、刃物で切られた跡のように見える。ということは、ここで何らかの戦闘が発生していた可能性が高い、ということでしょう。異世界人と魔物の戦いだったのか、それとも、異世界人同士の斬り合いだったのか。ウェントスさん、どう思い……」

ハルはそう言って振り返った時に、初めて気付いた。自分の後を付いてきていると思っていたリズの姿が、いつの間にか完全に視界から消えていたことに。

******

「ハル君って…………、あんなに……、体力、ある、人……、やったんか……」

全力疾走で駆け回るハルに追いつけず、いつの間にかはぐれてしまったリズは、息を切らしながらそう呟いた。走る時のトップスピードそのものはハルとリズではあまり大差はなかったが、この日のハルは満ち溢れるやる気を糧に全力で走り続けた結果、スタミナが切れたリズが途中からハルの脚についていけなくなり、気付いた時には視界から消えてしまっていたのである。大声を出して呼び止めようかとも思ったが、あまり騒ぐと魔物などを呼び寄せてしまうかもしれないと思い、躊躇している間に見失ってしまっていた。

「しゃーないな。まぁ、あの様子なら、一人で敵に見つかってもすぐに逃げ戻ることは出来るやろし、むしろウチが一緒にいた方が足手まといかもしれへんから、ウチは一旦、本隊に……」

リズはそう言いながら来た道を戻ろうとするが、ここまでハルについていくので精一杯で、来た道に目印を付け忘れていたことに気付く。

「あれ? もしかしてウチ迷ってもうたか?」

そのことに気付いた瞬間、リズは唐突に激しい不安感に襲われる。自分の足跡を辿って戻れば良いかとも思ったが、魔境内がやや薄暗いこともあって、はっきりと確認出来ない。

「う~、近くに人里でもあるなら、ここで待ってれば誰か来るかもしれへんけど、さっきから投影体の気配すら感じられんってことは、それも期待できへんしな~。どないしよ~」

震え声でそんな弱音を口にしていうちに、リズの中の恐怖感は更に高まっていく。

「死霊に見つかる訳にもいかへんから大声も出せんし……、アレ? ウチ、ピンチとちゃうか?」

******

一方、ハルはリズと再合流しようと、自分が来た道を思い出しながら麓の方まで戻ろうとしていたが、結果的にリズよりも先に、彼等よりも少し遅れて進軍していたローゼル達と遭遇することになった。

「ただ今、戻りました。お嬢様」

「ご苦労さま。あれ? リズさんは?」

「それが……、途中ではぐれてしまいまして……」

「なんですって!?」

ローゼルは以前にリズから焼き菓子の使い方を習ったり、共に弓術の訓練をしたこともある仲であり、この報告に対しては心中穏やかではなかったが、過度に動揺しないように気をしっかりと保ちつつ、落ち着いてハルからの目撃報告を一通り上で、改めて彼に質問する。

「貴方は『行き』と『帰り』で、同じ道を通って来た?」

「ぼくの記憶が間違っていなければ、その筈です」

「で、その間にリズさんがいなくなったということは、どこかで彼女が道を外れた可能性が高いということよね。ということは、まだ私達は無限回廊には入りこんでいない、と考えていいのかしら……」

彼女のその推論に対して、横からルイスが私見を述べる。

「おそらく、そう考えるのが妥当だと思います。もしここが既に無限回廊状態になっているとしたら、その途中でリズさんだけが消えるのは不自然です。もっとも、別の魔境の変異律が発生している可能性もありますが」

実際のところ、魔境の中では何が起きてもおかしくはない以上、まだろくに情報を得ていない今の時点では推論を立てるにしても限界がある。その上で、ローゼルはハルの報告の中にあった「人間と思しき何者かが争ったような形跡」のことを想定した上で、皆にこう告げる。

「ここは、大声を出してでもリズさんの捜索を優先すべきだわ。それで死霊兵団や他の魔物に見つかってしまう可能性はあるけど、リズさんが一人でそういった危険な投影体に遭遇してしまう危険性を減らすためにも、むしろ戦力が集まっているこちら側におびき寄せるべきだと思う。もしかしたら、氏真さんのような友好的な投影体が反応してくれるかもしれないし」

ローゼルのその主張に対して、これまで慎重な調査活動の必要性を説いてきた同僚のレオナルドも同意する。

「そうですね。ハルくんの報告を聞く限り、今のこの近辺に敵対的な大兵団の気配は無いようですし。ここで大声を出したとして、その声がリズさんよりも先に危険な投影体の耳に届く可能性は低いでしょう」

無論、伏兵などが潜んでいる可能性も無いとは言えないが、最終的には駆逐しなければならない対象である以上、それはそれでむしろ調査段階であぶり出しておいた方が得策である。少なくとも、仲間が危機に晒されているかもしれない状況において、この方針に対して異論を掲げる者は誰もいなかった。

******

(麓に向かう方角って、こっちで合っとるんかな……)

リズは孤独感から涙目になりながらも、どうにか本隊と合流しようと歩き続けていた。一応、途中からは木々に目印を付けていたため、自分が「同じ場所」を巡回している訳ではないという確信はあったが、現在位置を把握出来ていないため、不安は拭えない。

そんな中、後方からリズの耳に「足音のような何か」が聞こえてくる。

(え……? これって……)

耳を澄ませてみると、それは「人型の生き物」が、リズのいる方向に向かって、かなり急いで走っている足音のように聞こえた。

(ハルくん!? )

リズはそう期待して、足音のする方向へと向かう。しかし、そこに現れたのは、氏真と同じような形状の服を着た、リズと同年代と思しき一人の青年であった(下図)。彼は(明らかに自分の知っている文化圏とは異なる装束を身にまとった)リズの姿を見ると、一瞬の戸惑いの表情の後に、名乗りを上げる。

|

+

|

謎の青年 |

(出典:『戦国異聞録KAMUI』p.113)

|

「我が名は松平蔵人佐(くらんどのすけ)元康! 其許は、もしや狩魔(かるま)の者か?」

「カルマ?」

リズは彼が何を言っているのか分からない。ただ、雰囲気からして、この元康と名乗る青年は「死霊」や「魔物」の類いではなく、氏真と同じ「対話可能な異世界人」であるように思えた。

「えーっと……、その、カルマっちゅうのはよう分からんけど、ウチの名はリズ。キミは、ここで何しとるん?」

「話せば長くなるが……、今は死霊足軽達に追われている。もし、其許が黄泉の眷属ではないのであれば、ここは通して頂きたい!」

ここまでの話を聞いた上で、少なくとも彼が「死霊兵団」とは対立する立場にあるらしい、ということを理解したリズは、彼に通じそうな「唯一の手がかり」の名を出すことにした。

「もしかして、キミ、ウジザネはんの知り合いやったりする?」

リズがそう言った瞬間、元康の表情が一変する。

「氏真さんのことを知ってるんですか!?」

それまでは物々しい雰囲気で喋っていた元康が唐突に「くだけた口調」でそう答えたところで、その青年の後方から「物々しい足音」が迫ってくる音が聞こえる。

「まずい! 急がなければ!」

そう言って、元康がその場から走り出そうとしたところで、今度はリズの後方から声が聞こえてきた。

「リズさーん!」

「リズー! どこだー!」

それはリズにとって聞き覚えのある、ローゼルやイーヴォの声であった。

「待って! あっちに、ウチの仲間が来とる! ウジザネはんも多分、一緒におる筈やから、一緒に来いひん?」

「本当ですか!? それならば、ぜひ!」

こうして、互いの素性もよく分からないままに、リズと元康は声のする方向へと向かって走り出すのであった。

******

「リズさん!」

「元康殿!?」

ローゼルと氏真が同時にそう叫ぶ。奇妙な取り合わせの二人が走り込んで来る状況に対し、皆が歓喜と困惑に湧く中、リズの同僚のイーヴォは彼女の後方から近付く不穏な気配にいち早く気付き、弓を構える。

「あの二人の後方に、何かいる。数は……、三体……」

そう呟いたイーヴォの瞳は、完全に彼の狙撃手の目と化していた。その声に応じてヴィクトルがハルバードを手に皆の前に立つと、リズが叫ぶ。

「みんな、後ろから来とるんは、死霊の兵隊らしいで!」

彼女のその声を聞いて、各自がそれぞれに武器を構えるが、その中でいち早く戦闘態勢に入っていたヴィクトルが、走り寄るリズ達と入れ替わるように前方に向かって駆け出すと、その先に不気味な様相の「太刀を手にした死体」が数体現れた。彼等の皮膚はただれ、そして血の色のように赤い眼光で元康を睨みつけている。その特徴は明らかに、事前に氏真から聞いていた「今川の死霊兵団」と合致していた。

しかし、彼等が従騎士達の視界に入った瞬間、静寂を身に纏ったような構えから放たれたイーヴォの一矢が、最前面にいた死霊兵の頭を一発で射抜く。

「残念だったな、こっちは行き止まりだ。お前の生涯のな」

彼がそう呟き終えるとほぼ同時に、その死霊兵は混沌核を破壊されて消滅する。それに続けて、既に間合いを詰めていたヴィクトルが別の死霊兵の腹部に対してハルバードの先端部分を突き刺した上で、自嘲気味に(後方の仲間達には届かない程度の声で)こう呟いた。

「大変だよな、1度死んだはずなのにまだ生きてるなんて」

もともとヴィクトルがこの作戦に参加した背景には、個人的な事情故の「死霊兵団」なるものへの好奇心もあった。そんなヴィクトルに対して、彼のハルバードで貫通された死霊兵は、その状態のまま強引に太刀を振るってヴィクトルに襲いかかろうとする。

(こいつ、痛みを感じないのか……、やっぱり、死体なんだな……)

その想定外の動きに対して、ヴィクトルは即座に仰け反ることでどうにか剣撃をかわしたが、それと歩調を合わせるように残りの一体がヴィクトルの背後から斬りかかり、ヴィクトルの左腕に深手を追わせる。しかし、ヴィクトルもまたその痛みを一切意に介さぬような鋭い動きでハルバードをそのまま横に薙ぎ払うことで目の前の死霊兵に止めを刺しつつ、そのまま身体を回転させて背後の敵の腹部をも刳り、それに続けて放たれたイーヴォの二射目によって、その三体目の死霊兵も消滅した。

結果的に、他の面々が助けに入るよりも先に実質二人で三体の死霊兵を瞬殺した形になったが、ここで、それまで後方にいたアリアが医療器具を手にした状態で一直線にヴィクトルの元へと走り込む。先刻まではスカートが汚れないように気をつけながら歩いていた彼女であったが、ここではそんなことは一切気にせずに全力疾走でヴィクトルの左側へと回り込んだ。

「傷口を見せなさい!」

「あ、いや、そう大した傷では……」

「いいから、見せなさい! お前は以前に別の魔境を調査した時にも深手を負いながら戦い続けたと聞きますが、私の目の前で、そんな強がりは許しません! 魔物の刀傷には、毒が塗られている可能性もあるのです!」

アリアはそう言うと、遮ろうとするヴィクトルの左手を逆に受け止め、そのまま傷口に対して消毒液を吹きかける。この時、アリアはヴィクトルの体温に若干の違和感を感じていたが、その点については何も言及せぬまま、てきぱきと応急処置の治療を進めていく。ヴィクトルはやや困ったような表情を浮かべながらも、アリアが自分の体温について何も触れなかったこともあり、ひとまずはそのまま彼女の治療を黙って受けることにした。

一方、レオナルドは更に伏兵がいないかどうか周囲を確認しつつ、今の戦いの様子を頭の中で思い出しながら、次に彼等の大軍と遭遇した時に備えた対策を考えていた。

(個体としてはそこまで強力な敵ではなかった。ただ、やはり「兵士」だけあって、それなりに連携した攻撃も出来ている。彼等を統率する「魔将」なる存在の指揮能力次第では、かなりの難敵になりうるだろう。そうなると、いかにしてその指揮系統を乱すかが重要だが、深手を負っても気にせず戦い続けるような存在なら、精神的な揺さぶりは効きそうにないか……)

そしてこの間に、氏真は元康に対して簡単に「この世界における自分達が置かれている状況」を(彼女が従騎士達から聞かされた情報をそのまま伝える形で)説明していた。その説明を元康がどこまで理解出来たのかは不明だが、どうやら氏真のことは信用しているようで、混乱しながらも真剣に聞き入っている様子であった。

******

アリアによるヴィクトルの応急手当が終わり、これ以上の追手が来ていないことを確認した上で、従騎士達は元康から話を聞くことになった。最初にリズと遭遇した時は、それなりに威厳を示す語り口であった元康だが、氏真と合流して以降はその威厳も投げ捨てたかのように、頼りなさそうな口調で語り始める。

「私は、今川家に仕える地方領主の一人です。氏真さんとは、私が人質として駿府で暮らしていた頃から、懇意にしてもらっていました……」

彼は元来は駿河・遠江の隣国である「三河」という国の地方領主の跡取り息子であったが、紆余曲折を経て、現在は家臣や領民共々、実質的に氏真の父である義元に従属する身らしい。一年前に義元が「魔将」としての力を手に入れて以降も、義元に臣従し続けることを条件に、自領の呪海化を回避し続けることで、元康やその傘下の人々の大半は「人間」としての理性と身体を維持してきた。その上で、彼もまた氏真と同様に、義元の暴走の原因を探るために、水面下で独自に色々と画策していたらしい。

「今の義元公の魂は、邪神イザナミの従神である『八雷神』の筆頭に相当する『大雷』に支配されています。私はその大雷を義元公から分離する方法を探るために、『狩魔』という、我が国の『帝』直属の特務機関と密かに連絡を取り合っていたのです」

しかし、その糸口が掴めないまま、今回の京への遠征にも今川軍の一人として従軍させられることになった。だが、そんな中、無限回廊と化した桶狭間の渓谷を歩き続けていくうちに、徐々に渓谷全体が義元の放つ呪素を浴び続けることで呪海化していき、そして自身の傘下の兵士達の中にも、その呪素に侵される者達が現れ始めたのである。

このままでは全軍が屍兵もしくは魔将と化してしまうと感じた元康は、山越えによる進路変更を進言したが、義元には聞き入れてもらえず、やむなく自身の手勢を率いて今川軍から離脱する形で(氏真と同様のルートで)山越えによる渓谷からの脱出を図ったものの、脱走兵を処罰するように命じられた死霊兵団によって次々と傘下の兵士が討ち取られ、最後は身一つでこの地まで逃げ延びてきたらしい。

その上で、ハルの目撃証言と照らし合わせて考えたみたところ、どうやらハルが目撃した刃傷沙汰の跡地は、元康の兵士達が死霊兵団と斬り合っていた場所だったようである。なお、元康が氏真の話を素直に聞き入れることが出来た一つの要因には、ここに来るまでの間に、多くの自分の配下の兵士達が、討ち取られると同時に遺体も残さずに消滅する様子を目の当たりにしてきたことで「明らかに何かがおかしい」ということに気付いていたから、という事情もあった。

ここまでの話を聞いた上で、ルイスは状況を整理する。彼は当初、無限回廊から氏真だけが脱出出来た要因として、「氏真に特殊な力が備わっている」か、もしくは「死霊兵団だけに無限回廊から抜け出せない呪いのような何かがかけられている」という二つの仮説を想定していたが、実際には元康を追撃する形で死霊兵が無限回廊の外に出ていたことを考えると、どうやら大前提としての「死霊兵団は無限回廊を抜け出せない」という認識自体が間違っていたらしい。だとすると、当然、ここで新たな疑問が湧き上がってくる。

「状況は概ね理解出来ましたが……、なぜ義元殿はそこまで渓谷ルートを進むことにこだわっているのでしょう? 無限回廊の中に囚われ続けていることは、彼等にとっても不本意だと思うのですが、そこから脱出する道を探ろうとはしていないのでしょうか?」

「それは私にも分かりません。明確な理由も示されぬまま進言を一蹴されてしまったので……。正直、私には、何かに妄執して、冷静な判断能力を失っているようにしか思えませんでした」

元康はそう答えるが、果たして本当に合理的判断力を欠いているだけなのか? それ以外の可能性もあるのではないか? という疑念がルイスの中で沸き起こり、彼は新たな仮説を立て始める。

第一の仮説は「死霊兵は無限回廊から脱出出来ても、魔将は脱出出来ない」という可能性である。そのことに義元自身が気付いているのであれば、自分を残して他の者達が無限回廊の外に出るのを禁じるのは理解出来るし、もしそうだとすれば、当面は彼等はここから出られない以上、カルタキア側としても、そこまで急いでこの魔境を浄化する必要はないのかもしれない。

第二の仮説は「もう既に山越え以外で無限回廊の外に出る方法を発見しかけている」という可能性である。何度も同じ場所を巡回を繰り返すことを通じて、彼等の中で何らかの脱出の糸口を掴めかけているのなら、あえて「山越えによる迂回」という余計な手間をかける必要はないと考えてもおかしくはないだろう。もし、彼等のその目論見が正しいのだとすれば、彼等が魔境の外に出る前に、早急に浄化する必要がある。

第三の仮説は「山越えで脱出出来ることを分かった上で、あえて無限回廊の内部に意図的に留まり続けている」という可能性である。もし、彼等にとってこの「桶狭間」という土地に何らかの戦略的意義があるなら、あえてこの地を巡回し続けて「呪海」化させることが目的なのかもしれない。だとすれば、むしろこの無限回廊自体が義元(大雷?)によって生み出されたものという可能性すらありえる。

「どちらにしても、その無限回廊と思しき渓谷を、実際に見てみる必要がありそうですね」

******

その後、彼等は元康と氏真の証言を参考に慎重に山道を登り続けた結果、今川軍が何度も往来を繰り返している渓谷街道を「上」から眺めることが出来る高地ポジションを発見する。そこから見下ろしたその街道の近辺は、確かに遠目に見ても分かる程には異様な光景になっていた。明らかに周囲とは異なる木々が不自然に群生し始めており、見るからに危険な瘴気が漂っている。おそらくはこれが、彼等の言うところの「呪海化」ということなのだろう。

彼等はそこから、街道側から見つからないように気を配りながら交替で偵察を続けていくと、やがて彼等の視界に大量の死霊兵団が列を成して進軍してくる姿が入ってくる。道が細いこともあって、それはかなりの長蛇の列であったが、その中でも特に豪奢な旗印を掲げた一団の中から、強烈な混沌の気配を感じる。それは、アリアにとっては「泉の魔境の魔女」、ハルにとっては「京の彗星」、ルイスとローゼルにとっては「未来都市のシュガール」、そしてイーヴォにとっては「小牙竜鬼の森の長」を見た時と同等の禍々しい気配であった。

「あの旗印の近辺に、父上がいる筈です」

氏真がそう伝える。やはり、「義元」もしくは彼に取り付いている「大雷」が、この魔境の中核なのだろう。そのことを確認した上で、ルイスは皆に問いかける。

「誰か、彼等に気付かれないように、可能なところまで後を追ってもらえませんか?」

それに対してはイーヴォが名乗り出る。

「そういう任務なら、オレに任せてくれ。敵兵の追尾には慣れているし、いつも最大限気を配っているつもりだ。オレが敵を見失って、それで仲間が死ぬんじゃ後味悪いからな」

彼はそう告げると、再び「狙撃手の表情」を浮かべながら、高地領域を渡り歩きつつ、今川軍を尾行し始めた。

******

それからしばらく時が経ち、ルイス達が同じ場所で警戒を続けていると、再び今川軍が「先刻現れた時と同じ方向」から現れる。そして、彼等が通り過ぎる頃にはイーヴォがルイス達と合流した。イーヴォは少し不思議そうな顔を浮かべながらルイスに語りかける。

「どうやら、この高地区域でも無限回廊は発生しているようだな」

「そうみたいですね。とはいえ、この場所から魔境の外まで出られることは氏真さんが立証済みですから、どちらにしても無限回廊は、少なくとも僕達にとっては不利益な変異律ではないと言えるでしょう」

むしろ、周期的に今川軍が同じ順路を取っているのであれば、奇襲攻撃をかけるという意味では有利な条件ですらある。そのことを踏まえた上で、今度はレオナルドがイーヴォに問いかけた。

「ところで、尾行の過程で、どこか我々が『伏兵』を配備するのに適した場所はありましたか?」

「あぁ、それなら、うってつけの場所があったね。今から案内するよ」

尾行中の緊迫感から解放され、いつもの温和な雰囲気に戻ったイーヴォは、そう言ってレオナルド達を案内する。こうして、彼等は魔境浄化のための「大軍に対する奇襲攻撃」にとって最適な立地の位置も確認した上で、ひとまずカルタキアへと帰還するのであった。

☆今回の合計達成値:107/100

→次回「魔境討伐クエスト(

BG

)」発生確定、その達成値に3点加算

「タウロス様。今回の戦い、ヴァルタ・デルトラプス、ラオリス・デルトラプスの両名を、前衛として投入することをお許し頂きたい所存ですの」

小牙竜鬼の森への第二次浄化作戦へと向かう直前、第六投石船団の

ユージアル・ポルスレーヌ

は、鋼球走破隊の隊長であるタウロス(下図)に対して、そう進言した。

「俺と一緒に前線に出るということは、俺のモーニングスターに巻き込まれるリスクがあるってことだが、それを分かった上で言ってるのか?」

マローダーの聖印の持ち主であるタウロスは、一人で多くの敵を相手にすることを得意とするため、彼が本気を出せば出すほど、周囲の者達はその猛威に巻き込まれる可能性も高くなる。その意味では、今回の戦場の場合、対岸への架橋が完了した時点で、まずタウロスに単騎特攻させた上で、弓兵部隊に後方から支援射撃させつつ、タウロスの手を逃れた小牙竜鬼達を他の従騎士達で掃討する、という戦術の方が合理的なように思えた。

しかし、ユージアルはあえて、デルトラプス姉弟をタウロスと共に最前線で戦わせた上で、タウロスには彼等を巻き込まないように戦ってほしい、と進言したのである。この背景には、前回の戦いの際に姉のラオリスがコボルド・キャスターの魔法で重傷を負っていたことから、弟のヴァルタがコボルド・キャスターへの復讐を切望していた、という事情がある。

「無茶を申し上げている事は重々承知ですの。でも……、彼等の意志を無下にすることは、全体の士気低下に繋がると判断しましたの。彼等のコンビネーションは従騎士の中でも群を抜いてますの。ですから、彼等を信じて任せて頂きたいんですの」

この点に関して、ユージアルの直属の上司であるカエラと、デルトラプス姉弟にとっての首魁であるエイシスに対しては、ユージアルから書簡で提言していた。しかし、今回から追加の前線要員として投入されたタウロスに対しては、ユージアルが直接説得する必要があると考えたのである。性格上、自ら突撃して大立ち回りを演じるつもりで参戦してきたであろうタウロスに対してのこの提案は、ユージアルにとっても相当な覚悟を固めた上での進言であった。

「そうだな……、その二人は最初からずっとこの森の調査に関わっていた訳だろう? そういう意味では、ここはそいつらの狩場だ。後から来た俺に獲物を奪われるのも気分悪いだろうし、俺がマローダーとしての力を封印した状態でも倒せる程度の戦力なら、無理に出張るつもりはないぜ」

実際のところ、タウロスとしても今回のカルタキア遠征は「従騎士達の育成」が主目的であることは理解している以上、他陣営の部下達の成長の機会を奪ってまで、自らの手柄を求める気はない。しかし、ここで未来都市の魔境で唐突に現れた「伏兵」のことを思い返した上で、彼は最後に釘を差した。

「ただ、魔境での戦いってのは、何が起きるか分からんからな。状況次第では、俺も『本気』を出さざるを得なくなる。そうなった時は、俺はそいつらに下がるように警告するし、それを無視して突っ込むようなら、俺の『流れ球』を食らうことも覚悟してもらうぜ」

「分かりましたの……」

実際のところ、ユージアルとしても敵の全戦力を把握出来ている訳でもない。それに加えて、前回の巨大蜘蛛のような形で新たな敵が突然投影される可能性もある以上、状況にとってはデルトラプス姉弟には後方に下がってもらう必要もあるだろう、ということは理解している。その上で、せめてその前に二人がコボルド・キャスターを討ち果たしてくれることを祈っていた。

******

小牙竜鬼達の本拠地のある区画へと渡るために前回復旧しようとした橋は、一度は完成に至ったものの、巨大化したコボルド・リーダーの体重を支えきれずに、再び半壊してしまった。一方で、迂回路探索班の調査の結果、川の周囲には無限回廊が発生していることも判明したため、どちらにしても該当区画へと渡るには、橋を再建する以外に道はない。

その上で、基本的には前回同様、事前にある程度の「部品」を用意した上で、現地でそれを組み立てるという方針であったが、前回の一連の戦いを経て小牙竜鬼側も警戒心が強まっていることが想定されるため、川上から流すという戦術を再度繰り返しても妨害される可能性があるという判断から、今回は陸路で荷車を使って一気に運び込み、その場で組み立てるという方式へと変更された。今回は橋がまだ半分残っているという前提もあり、必要な材料を陸路でも短時間で運びきれるという計算上での作戦である。

前回は迂回路探索班に参加していた第六投石船団の

シューネ・レウコート

は、今回はこの再架橋計画の事前準備要員として、森の中で荷車を通せそうなルートを確保しつつ、障害物となりそうな岩や草木の除去作業に従事していた。

ある意味、このような形で友軍のための最適な進路を確保するという行為もまた、いずれは一軍を率いる身となる(かもしれない)身として軍略知識を蓄える好機なのだが、彼女自身はそのような意義を見出していた訳ではなく、あくまでも「戦場では自分は役に立たないから」というネガティブな感情から、消去法でこの任務を選んでいた。

そんな彼女の傍らでは、投影体のトウヤが彼女と競うように草刈り鎌を振るっていたのだが、重装備を着ていることもあって動きは鈍く、ペース的にはシューネには及ばない。

「うーん、やっぱり、日頃から鎌使ってるだけあって、シューネェちゃんには勝てないか……」

慣れない作業に息を切らしながらトウヤがそう呟くと、シューネはどう反応すれば良いのか分からず、困った表情を浮かべる。

「え? いや、まぁ、その……、私に出来ることなんて、裏方仕事くらいですから……」

俯きながらそう答えるシューネに対して、トウヤの双子の姉(妹?)のミノリ(下図)が、彼等の前方から声をかける。

「シューネさん、この先の地盤がちょっとぬかるんでるみたいなんですけど、どうしましょう? 荷車の重さ次第では、車輪が埋もれてしまいそうですし、迂回路を探しましょうか?」

彼女のその申し出に対し、シューネはそのぬかるみ地帯を確認した上で、頭の中で実際に荷車を通す状況をシミュレートしてみる。

「あの……、多分、ですけど……、ここから『荷車が通れるような迂回路』を探すよりは……、その……、この場所を通る時だけ、一時的に部品を下ろして、荷車を……、えーっと、その、軽くした状態で、通して……、その後で、あ、いや、別に、その前でもいいんですけど、載せてる部品に関しては、面倒でも、一つずつ別々に運ぶ、っていう形にした方が……、その、まだ、少しは早くなるんじゃないかな……、って、思ったんですけど……、あ、もちろん、もっと効率良く運べる道があるかもしれないですけど……、でも、多分、こっちの方が……」

今ひとつ自分の目算に自信が持てないが故に、まどろっこいし言い回しになってしまってはいるが、その話を聞いたミノリは、納得したような表情で頷く。

「なるほど……、確かに、この沼地みたいな地形自体はそこまで広く続いている訳ではないですし、今から別ルートを模索するよりは、そっちの方が確実そうですね」

「あ、でも……、所詮、私なんかが考えたことですから……、そこまで信用出来るかは……」

目を泳がせながらそう答えるシューネに対して、横からトオヤが声をかける。

「いや、俺もそれが正しいと思うぜ。てゆーか、正直、その発想はなかったよ。やっぱり、ゲームだった時の感覚が抜けないっていうか、馬車とか荷車に一度載せた荷物をフィールド上であえて下ろして運ぶってのは、大地じ……、じゃなくて、えーっと、『実際にこの世界に住んでる人』でないと、思いつかないよな」

そう答えるトウヤの言葉の意味は今ひとつよく分からなかったが、ひとまずシューネも彼等の言葉(と自分の判断)を信じて、そのまま沼地の先の輸送路確保のための整地作業を続けるのであった。

******

こうしてシューネ達の手で輸送経路が無事に確保された上で、第二次魔境浄化作戦は決行されることになり、彼女達の尽力の成果もあって、計画通りに部品を一気に川の近くまで運ぶことに成功する。

一方、幽幻の血盟の

アシーナ・マルティネス

は、彼等の荷物の到着にタイミングを合わせて、自分の身体に命綱を巻きつけて近くに木に縄の先端を縛り付けた状態から、激流の川へと飛び込み、反対側へと向かって泳ぎ始めたのである。

(ここでまた橋の再建を妨害される訳にはいかないですからね)

彼女はその想いを胸に、どうにか川を渡りきり、そして対岸にロープを固定させた上で、そのロープを利用して、橋が完成するよりも前に何人かの軽装の従騎士達を対岸へと渡らせることで、小牙竜鬼達が襲って来ても橋の作業を守れるように警戒態勢を敷く。

結果的に言えば、彼女の警戒とは裏腹に、橋の完成よりも先に小牙竜鬼が川へと到着することはなかった。というのも、彼女に続いて対岸へと渡った者達が対岸側から架橋作業を手伝うことで、当初の想定以上に早々に架橋作業が完成したのである。そして、ようやく小牙竜鬼達がその状況に気付いて駆けつけた時には、既に主戦力であるタウロス達が橋を渡りきっていた。

「さぁ! 来やがれ! 小牙竜鬼ども!」

タウロスはそう言いながら鋼球を振り回しつつ、そのまま小牙竜鬼の群れへと突撃しようとする(なお、この時点ではまだコボルド・リーダーの姿は見えない)。そして彼の両脇には、彼の鋼球のギリギリ射程範囲外となる程度の距離に、

ヴァルタ・デルトラプス

と

ラオリス・デルトラプス

が並走していた。

(どこだ……?、アイツは……)

ヴァルタは目前に広がる小牙竜鬼の群れを凝視する。前回ラオリスを魔法で狙撃した二体のコボルド・キャスターのうち、一体はカエラの弓で射抜かれた。しかし、もう一体の死体は確認していない。なんとしてもその一体を探し出そうと考えていたヴァルタの視界の端に、居並ぶ弓兵達の後方で、一本の杖が掲げられている様子が映る。それは確かに見覚えのある「コボルド・キャスター」の杖であった。

「見つけた!」

ヴァルタはそう叫ぶと同時に、その「杖」の方向へと向かって一気に駆け出す。そんな彼に対して、後方から同僚の

コルネリオ・アージェンテーリ

が叫ぶ。

「待って、ヴァルタ! 一人で突っ込むのは……」

彼がそう言い終えるよりも先にその「杖」の持ち主であるコボルド・キャスターは、ヴァルタに向かって魔法を放とうとするが、それよりも更に一瞬早く、後方の弓兵隊を率いていたカエラ(下図)が、両者の間に「聖印の輝きを込めた一矢」を打ち込んだ。

その矢が放つ光は周囲の者達の目を釘付けにし、コボルド・キャスターは一瞬、困惑する。その隙にヴァルタは一気にコボルド・キャスターとの距離を詰めて、至近状態へと持ち込んだ。この状況に対して、コルネリオもまた混乱した表情を浮かべる。

「今のは……?」

「《嚆矢の印》だネ。うちの指揮官の得意技だヨ」

そう答えたのは、第六投石船団の

ミルシェ・ローバル

である。そして、二人がそんな会話を交わしている間に、ヴァルタはコボルド・キャスターに対して長剣を振り上げた。

「お前は僕の大事な姉さんを傷つけたんだ……、絶対に許さない!」

いつもは物静かで冷静なヴァルタが、まるで別人の如き形相でそう叫びながら斬りかかるが、逆上のあまり手先が乱れたのか、その長剣は空を切ってしまい、その大振りの隙にコボルド・キャスターは全速力で彼の元から走り去ろうとする。

「しまった……」

ヴァルタは痛恨の表情でその声を上げるが、コボルド・キャスターが逃げようとした先には、既に反対方向から回り込んでいたラオリスが待ち構えていた。

「へんなの。逃がすわけないじゃん」

彼女は笑顔でそう呟きながら長剣を閃かせ、恐怖に怯えたコボルド・キャスターの首を一瞬にして斬り落とす。だが、この一連の剣戟の間に、近くにいた弓兵達が双子と距離を取り、そしてラオリスへと矢先を向けようとしていた。

「姉さん! 今すぐそこから……」

ラオリスはそう叫ぼうとしたが、それよりも先に、コボルドの弓兵達が一陣の嵐と共に吹き飛ばされた。その風圧の震源地には、タウロスの姿がある。彼は双子の様子を確認しながら、ギリギリ二人に危害が及ばない範囲での殲滅戦を展開していたのである。

「よう! もう満足したか?」

モーニングスターを握り締めながら笑顔で双子にそう問いかけるタウロスに対し、自分の手で姉の仇を討ち損なったヴァルタは複雑な表情で答える。

「満足はしてませんけど……、助けて下さり、ありがとうございます……」

一方で、ラオリスは満面の笑みを浮かべながら首を振った。

「まだまだ! 全員倒すまで、満足なんかしないよ!」

そんな彼女に対して、タウロスもまたニヤリと笑う。

「いい面構えだ。じゃあ、『この戦場』はお前達に任せるぜ」

タウロスはそう告げると、ヴァルタとラオリスの足では追いつけないほどの全速力で、魔境の更に奥地へと走り去って行った。

******

その後、生き残っていた小牙竜鬼達に対して、デルトラプス姉弟は最前線で一体ずつ着実に倒していく。小牙竜鬼達の中には、魔境の奥地へと戻ろうとした者達もいたが、双子の刃を逃れることは出来なかった。

「だーかーらー、逃がすわけないっての!」

「お前達は、一人も生かして返さない!」

更に「もう一組の双子」であるトオヤとミノリもまた、それぞれに刀と魔法で着実に小牙竜鬼達を殲滅していく。

「ここは本来、俺達の戦場なんだ! 遅れをとる訳にはいかないぜ!」

「ヘイトを気にしなくていい世界なら、私も遠慮なく魔法が打てる!」

そんな「二組の双子」の壁を突破することが難しいと判断した一部の小牙竜鬼達は、川に橋が架けられていることに気付き、川を超えて逃げようと試みる。その橋の周囲には、アシーナ、ユージアル、そしてシューネといった面々が陣取っていた。

「魔境の外に逃がす訳にはいきません!」

「チンパン野郎どもはとっとと成仏してクレメンスなのー!」

ユージアルとアシーナがそう言ってそれぞれに弓と剣を構える傍らで、シューネもまた内心で怯えながら大鎌を構える。

(戦いは苦手だけど……、でも、ここは戦わない訳には……、だけど、私なんかがいても、足手まといになるだけじゃ……)

しかし、小牙竜鬼達は彼女達の元に到着する前に、戦場の中盤に陣取っていたミルシェやコルネリオによって放たれた弓矢によって殲滅された。彼等の陣取った領域には、エイシス(下図)によって築かれた《聖地の印》と《地の利の印》の効果が全面に浸透している。

「すごいネ! なんかよく分からないケド、めっちゃ力溢れてくるヨ!」

「これが、僕達の船長の実力さ!」

こうして、川岸の辺りに集まった小牙竜鬼達は、気付いた時には一匹残らず全滅し、彼等の身体から浮き出た小規模の混沌核は、従騎士達の手によって浄化され、彼等の聖印の成長の糧として吸収されていくのであった。

******

やがてその一連の「後始末」が終わった頃に、タウロスが走り去って行った方角から、大きな、しかし、どこか弱々しい足音が聞こえてくる。従騎士達がその方角を見ると、そこにいたのは、満身創痍の状態で必死で駆けてくるコボルド・リーダーの姿であった。その身体は何かで激しく殴打され続けたと思しき傷跡でボロボロになっており、明らかに足元も不安定である。そして、後方からタウロスの声が聞こえてくる。

「早いもん勝ちだ! 殺りたい奴が殺っちまいな!」

どうやらタウロスは、魔境の奥地に潜んでいたコボルド・リーダーを相手に一人で勝手に大立ち回りを演じていたらしい。既に深手を負った状態にまで追い込んだ状態で、最後のとどめは従騎士の誰かに譲ってやろうと考えていたようである。

「うーん、せっかくなら、元気な状態のこいつを狩りたかったけど、ま、いっか」

そう言ってラオリスが正面から斬りかかろうとするが、ここでヴァルタは「コボルド・リーダーの目が、まだ死んでいない」ということに気付き、横から割って入ってラオリスを止める。

「待って! 姉さん。そいつの動き、注意した方がいい」

「えー、なんでー?」

二人がそんな悶着をしている間に、ラオリスの斜め後ろからトウヤが走り込む。

「じゃあ、このイベントのボスの経験値は、俺がもらうぜ!」

彼がそう言って間合いを詰めようとした瞬間、コボルド・リーダーは激しい咆哮を上げ、そこから発せられた禍々しい音波攻撃によって、トウヤは吹き飛ばされる。

「トウヤ!」

ミノリがトウヤに駆け寄るが、彼は全身に深い傷を受けた上で、意識が朦朧とした状態に陥っている。後方から今度はコルネリオとミルシェが弓を放つ。

「僕はもう、恐怖には負けない!」

「これで終わらせるネ」

コルネリオの矢は右腕に、そしてミルシェの矢は左目に命中し、コボルド・リーダーは激しく悶え苦しむが、その状態で今度は二人に対して音波攻撃を放つ。しかし、エイシスによって作られた《聖地の印》の効果もあり、どうにか二人はその衝撃にも耐えきった。

そして次の瞬間、カエラが再び《嚆矢の印》を、今度はラオリスとコボルド・リーダーの間に放つと、ただでさえ片目が潰れていたコボルド・リーダーは完全にラオリスを見失い、その混乱の間にラオリスは完全にコボルド・リーダーの懐へと潜り込んでいた。

「じゃあね、バイバイ!」

彼女の長剣はコボルド・リーダーの心臓を貫き、その体内の混沌核が破壊される。そして彼の身体と、魔境を構成している全ての要素が、うっすらと霧散し始める。それはトオヤとミノリもまた同様だったが、ミノリは意識が朦朧とした状態のトウヤを心配するあまり、自分の身体が消えかけていることにすら気付いていなかった。しかし、彼等の身体が半透明となりかけたところで、トウヤが意識を取り戻す。

「あぁ、このイベントも、タイムオーバーか。結局、クリアは出来なかったな……」

そう言われたことで、ミノリもようやく自分の状況に気付き始める。そして、二人に対してアシーナが声をかけた。

「あなた達にはお世話になりっぱなしでした。出来れば、何らかの形でお返ししたいところですが、残念ながらもう『帰って』しまうんですね」

「そうみたいだな。でもまぁ、俺は楽しかったぜ! もしまたこのイベントが復刻することになったら、今度こそ俺の手で、あのコボルド・リーダーを倒してやるからさ!」

そしてトウヤは、少し離れた場所で二人を見ていたシューネに対しても声をかける。

「シューネェちゃん、次はその大鎌使って戦うとこ、見せてくれよ!」

結局、シューネは一度も彼等の前で(というよりも、この浄化計画の間に)戦いに参加することはなかったのだが、トウヤの中では「大鎌を使って颯爽と戦うシューネの姿」が勝手に妄想されているようである。彼女がその言葉に対してどう答えれば良いか分からずにいる中、ミノリもまた(なんとなく事態を察した上で)アシーナ達に深々と頭を下げた。

「皆さん、本当にありがとうございました。いつか、皆さんがアキバの街に来ることがあったら、ぜひ《記憶の地平線(ログ・ホライズン)》のギルドハウスを訪ねて下さい。出来る限りのおもてなしをさせて頂きます」

彼女がそう話している間に、二人を含めた魔境の全てが、周囲の光景の中へと溶け込んでいくことが分かる。そんな二人と最初から最後まで関わり続けたアシーナは、複雑な感情を抱えながら、最後にこう告げた。

「また縁があったら、いつかどこかでお会いしましょう。その時までどうか、お元気で」

アシーナのその言葉が彼等の耳に届いたかどうかは分からないが、ゆっくりと彼等と、そして魔境全体がこの世界から完全に消滅する。いつか彼等が再び何らかの形でこの世界に投影されることがあるかもしれないが、それが何年後(何百年後?)のことになるかは分からないし、その時に彼等がアシーナ達のことを覚えているかどうかも分からない。それでも、アシーナの中では今回の出会いは様々な意味で「得難い体験」であったと思えた。

こうして、永きにわたった魔境の森の浄化は完了し、カルタキアの民は森から流れ出る魔物達の脅威から解放されることになる。しかし、それはまた、更に東方に位置する更なる魔境を発見するに至るまでの、ほんの僅かな安らぎの瞬間にすぎなかった。

☆合計達成値:166(92[加算分]+74[今回分])/120

→成長カウント1上昇、次回の生活支援クエスト(

DD

)に23点加算

先日の星屑十字軍の面々を中心とする潜入調査の結果、カルタキアの近郊に出現した「建物型の魔境」は、秘密結社「テラー」の秘密基地であり、その混沌核は、地下の奥深くに眠る「テラー因子発生装置」である可能性が高い、というところまでは確認された(なお、「テラー因子」なるものが何なのかは、誰にも分からない)。

一方、侵入を許したテラーの側は周囲に対してより警戒を強めたようで、秘密基地の周辺には武装した戦闘員達が配備されていた。そんな中、彼等の前に再び「Dr.ワイズマン」と名乗る人物が現れる。戦闘員達はやや戸惑いながらも、再び彼(彼女?)を前回と同じ部屋へと案内した上で、この施設の指揮官である豹怪人のアビスラッシャー(下図)と再び対面させることになる。

|

+

|

アビスラッシャー |

(出典:『チェンジアクションRPG マージナルヒーローズ』304頁)

|

「お前、この間は俺達が侵入者と戦っている間に、いつの間にか消えてたようだが……」

アビスラッシャーは不審な視線をワイズマンに向ける。タイミングがタイミングだけに、先日の敵襲はこの謎の人物が招き寄せたのではないかという疑惑は彼の中にも当然湧き上がっていた(なお、厳密に言えばその憶測は、ほんの少しだけ真実からはズレていた)。

「前回はあの後、潜入してきた従騎士と出くわしまして……、こちらに被害が出ぬよう奮闘するも、吾輩は頭脳派。敵の手に落ち、捕虜として連れて帰られた次第」

いけしゃあしゃあとそう語るDr.ワイズマンに対し、今ひとつその言葉を信じきれない様子のアビスラシャーであったが、そのまま彼(彼女?)は語り続ける。

「ですが、逃げ出す際重要な情報を聞き出してきました。どうやら彼等は此度は本気でこちらを攻めてくるようで」

「ほほう」

「吾輩も手を貸したいのは山々なのですが、吾輩は本より重いものを持ったことが無く、何か戦う為のアイテムを貸して頂ければと……、そう、例えば『あちらの力』を秘めたベルトとか」

その言葉に対して、アビスラシャーは眉をひそめる。

「ベルト……? お前、そこの隣の部屋を見たのか?」

「失礼ながら、従騎士がこの部屋へ攻め込んだ時に、隠れようと思ってそこの扉を開かせて頂いた次第。重要機密だったのであれば申し訳ない」

「まぁ、機密って程でもないがな。計画変更でお蔵入りになった代物だ」

「計画?」

「あぁ。開発部の連中が、新たな幹部級怪人を生み出すために、身体能力を向上させるベルトを作ろうとしたんだが、どうやらそれらは、俺達みたいな『既にテラー因子を埋め込まれた怪人』には、効果が無いらしくてな」

「ほうほう」

「仕方なく、生身の人間を捕縛して、そいつを素体として新世代の幹部を作り上げようとしたらしいが、そのベルトを与えた奴らがことごとく脱走して、テラーに弓引く輩と成り果てやがったもんだから、実用化を諦めたんだとよ」

「そうなってしまったのは、そのベルトに構造的欠陥があったがから、なのですかな?」

「まぁ、『テラー因子を身体に受け入れていない身体』でないと機能しないという時点で、『テラーに忠誠を尽くす怪人』を作るための技術としては、間違いなく大きな欠陥だな。一応、それに関しては脳改造手術で補えばいい、と開発部の連中は考えていたようだが、幹部級怪人として働かせるために、なまじ地頭の良い素体ばかり集めてたらしくてな。その頭脳のポテンシャルを傷つけずに改造するのは、結構大変なんだそうだ」

「なるほど。しかし、それならばせめて、脳改造手術が終わってからベルトを与えるべきだったのでは?」

「それについても、確か『報告書』の中に何か書いてあったな……。おい、ちょっと持って来い」

アビスラッシャーが近くにいた戦闘員にそう伝えると、彼は隣の「ベルトの部屋」へと入り、そして一冊の簡易冊子を持って来る。その表紙には「変身ベルト開発報告書」と記されていた。アビスラッシャーはその冊子を受け取った上で、パラパラと目を通しながら答える。

「……あぁ、そうそう、どうやら、そもそも脳改造手術自体のコストがバカ高いらしい。で、相性の問題なのかどうかは知らんが、捕まえてきた素体の中で、実際にベルトの適合者になれるのはほんの僅かだから、それが分からない状態で全員に手術を施すのは、コストと労力の観点から考えてやりたくないんだとか」

「確かに、それはそうでしょうな」

「何にせよ、そんな実用性のないベルトなんて、とっとと処分しちまえばいいと思うんだが、開発部の連中としては、自分達の研究成果を捨てるのが勿体ないと思ってるみたいで、『いつか何かの役に立つかもしれないから』ということで、俺達に保管するように押し付けてきやがった。とはいえ、どうせこの世界には奴らは来てないから、別にお前にくれてやっても構わないと言えば構わないんだが……」

アビスラッシャーはそこまで言ったところで、改めてDr.ワイズマンを凝視する。

「……今のところ、お前が俺達の味方だと確信出来る要素が何一つない」

「ごもっとも。しかし、吾輩の掴んだ情報が間違いでなければ、まもなく、かの従騎士達はこの基地に攻め入って来ることになる。その戦力は前回の比ではありません。この基地を守るために、少しでも戦力が必要なのではありませぬか?」

「その通りだが、お前が敵のスパイだった場合、お前にあのベルトを渡すことは俺達にとっての致命傷になりかねない」

「今はそうお考えかもしれない。しかし、実際に従騎士達がこの地に押し寄せてくれば分かりますが、残念なことに敵の戦力は既に貴軍を遥かに上回っており、敵軍からしてみれば力技だけでも十分に押し切れる状況。敵の立場に立ってみれば、わざわざ内通者をこちらに送り込むような奇策を弄する必要はない。逆に言えば、今の貴軍はそこまで追い詰められた状態。なればこそ、この苦境を打破するために、吾輩にベルトを使用する許可を頂きたい。吾輩の言葉が信じられぬのであれば、実際に敵軍を目の当たりにしてからでも構いませぬ」

「ふむ……、ならば、それまでしばらく、お前のことは監視下に置かせてもらう」

「ご随意に」

「いいか、今度こそ、この部屋から絶対に出るなよ。絶対だぞ!」

そう釘を差した上でアビスラッシャーは部屋から去り、その場にはDr.ワイズマンと二人の戦闘員、そして「変身ベルト開発報告書」だけが残されることになった。

******

それからしばらくして、Dr.ワイズマンの情報通り、テラーの秘密基地にカルタキアからの浄化部隊が現れた。彼等の姿を発見したと同時に、基地の周辺を警護していた黒尽くめの全身服の戦闘員達は襲いかかろうとするが、潮流戦線の

アイザック・ハーウッド

と

ミョニム・ネクサス

が弓矢で牽制することで迫り来る敵の進路を狭めるように誘導すると、彼等が密集したところへ星屑十字軍のレオノール(下図)が《光破槍の印》を用いて巨大な聖弾をまとめて叩き込む。

光の弾丸を直撃した戦闘員達の多くはその場で体内の混沌核を一瞬で破壊され、消滅していくが、そんな中で一人、倒れたままその場に蹲り、消滅せずに苦しみ続けている者がいた。

「往生際の悪い奴め!」

星屑十字軍の

コルム・ドハーディ

は血気盛んにそう叫び、自らの長剣で止めを刺すために走り込もうとするが、ここでレオノールが珍しく大声を上げる。

「待つんだ! コルム!」

日頃は温厚なレオノールらしからぬ強い語気で放たれたその言葉に、コルムは驚いて立ち止まる。そして、その間にもう一人の指揮官であるヴァーミリオン騎士団のアストライア(下図)がその倒れた戦闘員に駆け寄り、そして顔を覆っているマスクを外す。その表情は苦痛に歪んでいるが、顔付きそのものは「ごく普通の青年」のように見えた。

「おそらく、この青年は『この世界の人間』です。アビスエールを飲んで洗脳されてしまっていたのでしょう」

レオノールの《聖弾の印》には、投影体を相手に着弾した時に威力が増すような効果が込められている。どうやらこの青年の場合、身体に混沌の力は入り込んでいるものの、身体の大半は生身の状態であったが故にその威力増強の影響を受けず、結果的に一命を取り留めたらしい。顔付きからして、カルタキア人か、もしくは近隣の暗黒大陸の街の住人のように見える。

聖印教会の教義として「混沌の力に侵された者」に対してどう対処すべきかは難しい問題であり、教派ごとに様々な解釈が併存するが、レオノールはここで即座に傍らにいた部下の

リューヌ・エスパス

に声をかけた。

「リューヌ、彼に応急手当を!」

「分かりました!」

医療に心得のあるリューヌはすぐさまその青年の元へと向かい、ひとまず止血作業をおこないつつ、他の従騎士達が(まだ洗脳が解けていない可能性が高いため)暴れないように青年の手足を縛る。そうしている間に、秘密基地からはまた新たな戦闘員達が現れ始めた。

「さて、どうします? レオノール殿」

アストライアがそう問いかけると、レオノールは少し困った顔を浮かべつつも、即断する。

「あの戦闘員達の中にも、洗脳された一般市民はいるかもしれない。着実に殲滅しながら進む予定だったけど、こうなると、極力戦闘は避けつつ、早急に地下の混沌核まで突入すべきだね」

先刻の青年はかろうじて一命を取り留めたものの、当たりどころが悪ければ即死の可能性もあった。そして、前回の突入時の報告を聞く限り、戦闘員の妨害をはねのけながら(倒さずに)地下へと突入することも不可能ではないとレオノールは判断したのである。

「同感です。では、とりあえず彼等を建物の外まで、可能な限り引っ張り出すことにしましょう」

アストライアはそう呟くと建物の入口付近の一帯に対して《誘導の印》を発動させると、外に出てきたばかりの戦闘員達は、一斉にアストライアに向かって襲いかかる。その隙にレオノールと従騎士達が一斉に建物の中へと突入していくのを確認しながら、アストライアは刀を返して棟側を戦闘員達に向けつつ、縛られた状態の「洗脳された青年」を守るように立ちはだかる。

「さて、魔境が浄化されるまで、ゆっくりとお相手願おうか」

******

秘密基地への突入と同時に、レオノールは自分の周囲に《破混界の印》を発生させることで、戦闘員達の身体能力を大幅に低下させる。その上で、

アルス・ギルフォード

が巨大な盾を用いて敵の攻撃をしのいでいる間に、従騎士達の多くは彼等を押しのけて地下へと続く階段へと向かおうとする。

だが、そんな中でコルムだけは、戦闘員への応戦に集中しすぎて、その突入部隊の流れに乗り遅れてしまっていた。彼は激しい形相で周囲の敵を睨みながら、レオノールに問いかける。

「総帥殿! 今、動きが鈍くなっている奴等は『救う必要のない混沌』ということでよろしいですね!?」

「まぁ、そうだね」

《破混界の印》の影響を受けるのは混沌の産物のみなので、先刻の屋外での戦いを見る限り、「アビスエールによって洗脳させられたアトラタン人」にはおそらく効果はない。そう認識したコルムは、開き直って周囲の「動きが鈍くなった戦闘員」に対して全力で斬りかかる。

「くたばれ! 不浄なる混沌の手下共! 」

そう叫びながら暴れるコルムを止めようとして、多くの戦闘員達が彼の周囲に集まって来る。結果的に彼が「囮」となることで、それまで引き止め役となっていたアルスも含めた他の従騎士達が地下へと突入しやすい状況が作られていく。

ただ、ここでレオノールまでもが彼等と共に地下へと向かってしまうと、《破混界の印》の効果が途切れてしまう。そうなると、さすがにコルム一人でこの場を抑え込むのは難しい。

「みんな! ここは僕とコルムに任せて、先に行って!」

レオノールはそう告げると同時に、《聖煌盾の印》によって光の盾を作り出し、防戦体勢を整える。レオノールはパニッシャーの中でも「聖弾型」と呼ばれる遠距離戦を得意とする君主だが、いざという時に自分を守るための手段もある程度は心得ていた。

(まぁ、ワイスがまた何か妙なことを企んでたみたいだし、僕とコルムはしばらくこの場に留まっていた方がいいのかもしれないな……)

内心でそんなことを呟きながら地下室へと向かう従騎士達を見送った上で、レオノールは光の盾を掲げ、彼等の後を追おうとする戦闘員達の前に立ちはだかりつつ、聖弾で一体ずつ着実にコルムの近くにいる「動きの鈍くなった戦闘員」を排除していくのであった。

******

「外が騒がしいようですが、そろそろ吾輩の力が必要になる頃では?」

秘密基地の地下の一角にて、Dr.ワイズマンが室内にいる二人の戦闘員にそう問いかける。

「それを判断するのは我々ではない」

「では、アビスラッシャー殿に確認に行った方が良いのでは? 伝令を出す暇もない程に、追い詰められているのかもしれませぬ」

「なぜ、そう言える?」

「先刻告げた通り、吾輩は敵の総戦力を把握しております故。嘘だと思うなら、せめてその目で、部屋の外を御確認されてはいかがかな?」

したり顔でそう語るDr.ワイズマンに対し、不安に思った戦闘員の一人が、扉を空けて廊下の様子を調べようとする。

(よし! これで、あとはどうにか残りの一人の隙を見つけて……)

Dr.ワイズマンが内心でそう思っていた矢先に、扉の外から戦闘員の叫び声が聞こえる。

「ぐぁぁぁぁあ!」

その声に反応して残りの一人が扉の外へと向かおうとすると、まさに好機とばかりにDr.ワイズマンは隣の「ベルトの部屋」へと向かう。そして、その場にあったいくつかのベルトを手にした上で元いた部屋へと戻ると、そこには一人の青年が立っていた。

「……あなたでしたか」

Dr.ワイズマンはニヤリと笑いながらそう呟きつつ、その青年にベルトを一つ手渡す。そして「変身ベルト開発報告書」に書かれていた内容を伝えると、青年はその場でそのベルトを装着し、そして右手に弓を握った状態で、それを天井に向けて掲げながら、こう叫んだ。

「変身!」

その言葉と共に彼のその弓は異界の「銃」へと形を変え、そして手を真下に振り下ろすと、彼の全身は黒と青(シアン)を基調とした防護服によって包まれ、その頭部は「長さの違う十枚の板を縦に並べたような仮面」に覆われる。その姿を見て、Dr.ワイズマンは静かにほくそ笑みながら、青年と共にその部屋を後にした。

******

その頃、地下室へと突入した従騎士達は、最深層へと向かう途中で幾人かの戦闘員と遭遇したが、先頭に立っていた星屑十字軍の

ポレット

が棍術を用いて道を切り開く形で、着実に歩を進めていく。先日パニッシャーへと覚醒した彼女は、その聖印の力によって、身体能力そのものが明らかに以前よりも向上していた。

だが、ポレットはまだ「対混沌戦における威力強化」の術までは身につけていないため、レオノールのように「手応え」を通じて目の前の敵が投影体か否かを判別することは出来ない。そのため、彼女は相手の腕や足を殴打して打撲を負わせることで戦闘不能に追い込むという程度の攻撃に留めつつ、(前回の突入時に最深部まで到達していたが故に)先導役として傍らに立つ同僚のリューヌに対して、ふと問いかける。

「レオノールさまとコルムさんだけに任せて、大丈夫だったのでしょうか……」

「今はお二人を信じて、先に進みましょう。私達が魔境の混沌核までの道を確保すれば、必ず後から追いかけてきて下さる筈です」

リューヌはひとまずそう答える。実際のところ、最終的に魔境の混沌核を浄化するには、レオノールかアストライアのどちらかの聖印が必要になるため、本来ならば彼等を「足止め役」にするという選択は好ましくはなかったのだが、リューヌの中では「別の思惑」もあった。

(ワイス様の「計画」のことを考えると、コルム様には悪いですが、現状はある意味で望ましい戦局です。ワイス様がポレット様にも「話」を通されているのかは分かりませんが……、きっとこの方なら、おそらく「黙認」はして頂ける筈……)

ポレットの横顔を見ながらリューヌがそう考えていると、彼女達と共に前線で応戦していたアルスもまた、リューヌに問いかける。

「前回の突入の時には、例の『豹の怪人』は地上階に出て来ていたんですよね?」

「はい。ですが、今のところ、その気配が全く感じられません」

この点に関しては、リューヌも気になってはいた。ただ、前回の時点で豹の怪人が地上階に出ている間に自分が地下まで潜入していたことに気付かれていたのであれば、今回は彼が地下で待ち受けている可能性は十分にある。

一方、そんな中でミョニムがふと皆に問いかける。

「あれ? アイザックは?」

アイザックは先刻の地上戦でミョニムと共に牽制の矢を放った後、彼女達と一緒に地下への階段へと突入した時には、確かに彼女達と共にいた。そして、その時点での従騎士は六人いた筈だが、今のこの場にはミョニムの他に、アルス、リューヌ、ポレット、そしてアイザックの婚約者である

エイミー・ブラックウェル

の四人しかいない。エイミーはやや呆れ顔で呟く。

「まぁ、いつものことですから、あまりに気にしなくて良いと思います」

実際のところ、エイミーが今回の浄化作戦に参加することになった契機は、アイザックからの提案である。彼は星屑十字軍のワイスから何か提案を受けていたようだが、その詳しい内容については聞かされないままエイミーは彼と共に参戦したものの、当のワイスの姿は見えず、この状況でアイザックまでもが姿を消すというのは、エイミーにしてみれば無責任極まりない話である。しかし、この程度は「いつものこと」と割り切らなければ、彼との関係は維持出来ないらしい。

******

やがて、彼女達はその後もさしたる妨害も受けぬまま、最深部の「巨大機械の間」へと辿り着くと、そこには「テラー因子発生装置」の前で仁王立ちするアビスラッシャーの姿があった。その全身からは、ドス黒く巨大な混沌のオーラが漂っている。

「よくぞここまで辿り着いたな、侵入者共よ」

自信と余裕に満ちた声で、アビスラッシャーはそう言い放つ。その姿を見たリューヌは、彼の様子が以前とは異なっているように見えた。

「明らかに、前に見た時よりも混沌の力が強まっています。これは……」

リューヌがそう呟くと、アビスラッシャーは不敵な笑みを浮かべながら、一瞬にしてリューヌとの間合いを詰めて、その鋭利な爪を彼女の身体に突き立てようとする。

「リューヌさん! あぶな……」

アルスがそう言ってリューヌを庇おうとするが、彼女の盾よりもアビスラッシャーの右手の爪の方が先にリューヌの身体を貫き、逆にアルスの盾を掻い潜るようにアルスの脇腹をも左手の爪で突き立てる。あまりにも速すぎるその動きに、二人は愕然とした表情で傷口を押さえながら、その場にうずくまる。

「見たか! これがテラー因子を極限まで吸収したこの俺の新たな力だ!」

どうやら彼は、この部屋の巨大機械から生み出されるテラー因子を、直接大量に自身の身体に取り込むことに成功したらしい。それは、「元の世界」においては不可能な技術であったが、この世界における彼等の力は全て「混沌による模造品」であるため、従来の強化法則を無視した劇的なパワーアップが可能となったようである。

その圧倒的なスピードと威力に従騎士達が絶望しかけるが、ここで、新たな「乱入者」の声が部屋中に響き渡る。

「アビスラッシャー殿! 大変です! ベルトが盗まれました!」

その声の主はDr.ワイズマンである。なお、声色を変えているため、その声に聞き覚えのある者は、アビスラッシャー以外には誰もいない。

「なんだと!? まだ他に別働隊が……?」

アビスラッシャーがそう叫んだ瞬間、その足元に銃弾が打ち込まれる。その方角に視線を向けると、そこには黒と青(シアン)を基調とした防護服を着た仮面の青年が、右手に銃を、そして左手には4つのベルトを抱えた状態で立っていた。

「これは大したお宝ですね」

ベルトを掲げながら淡々とそう呟く青年に、エイミーは聞き覚えが合った。

(あの人、一体、何を……?)

そんな彼に対して、アビスラッシャーは怒鳴りかける。

「貴様! 何者だ!?」

「そうですね……、『謎のアイザック仮面』とでも名乗っておきましょうか」

彼はそう呟きつつ、四つのベルトを従騎士達に向かって放り投げる。

「皆さん! このベルトを装着して、『己の魂を込めたポーズ』を取るのです!」

これに対して、アビスラッシャーとDr.ワイズマンは同時に叫んだ。

「「そうはさせん!」」

そう叫んだ二人は同時にベルトに向かって走り出すが、偶然にも(?)アビスラッシャーの進路を妨害するような形でDr.ワイズマンが走り込んできため、二人は衝突してその場に倒れる。更に、そこから立ち上がろうとしたアビスラッシャーに対して、今度はポレットが棍を掲げて立ちはだかった。

「これ以上、皆さんに手出しはさせません!」

先刻の一瞬の攻防から、今のアビスラッシャーが自分一人で太刀打ち出来る相手ではないことは分かっていたが、それでも、このまま何もしない訳にはいかない。彼女はベルトの件について特に事前に何も聞かされていなかったが、それでも「謎のアイザック仮面」が持ってきたその代物が状況打開の切り札になり得る可能性に賭けて、今は自分が身を挺してこの場を凌ごうとしていたのである。

そんなポレットによる必死の防戦の間に、アルスが傷口の痛みに耐えながら、その四つのベルトのうちの一つを手に取る。

(これが、ワイスさんの言っていたベルト……)

アルスは内心でそう呟きつつ、そのベルトを凝視する。彼女はリューヌと共に、事前にワイスから「秘密基地への突入後に、『弱気を助け悪を挫く正義の味方』になる力が備わった『変身ベルト』を届ける」と聞かされていた。その届け役が「謎のアイザック仮面」というのは想定外であったが、アビスラッシャーの狼狽ぶりからして、これが自分達に力を与える道具であろうことは想像出来る。

ここでアルスはあえて盾をその場に置き、そして「謎のアイザック仮面」に向かって叫んだ。

「それでは見ていてください! 私たちの、変身!」

その声と同時に、彼女は右手を人差し指と中指を立てた状態で手のひらを正面に突き出し、それと同時に左手をベルトのバックルの上に添える。そこから右手をやや右側にスライドさせると同時に、左手を手の甲が下になるようにひねりながら拳を握りつつ腰の左側まで移動させた後に、右手をその左手の上に添えて組むと、彼女の身体は「頭部にクワガタのような金色の角を生やした仮面を装着し、上半身に赤い鎧のような装甲を持つ防護服に包まれた姿」となる。

「これは……、今までに体感したことのない、不思議な力を感じます……」

仮面の下でアルスはそう呟きつつ、アビスラッシャー相手に必死の防戦を続ける(既に相当な深手を負っている)ポレットに加勢するため、アビスラッシャーに向かって殴りかかる。

「おのれ! この世界でも邪魔をするか! ヒーローめ!」

アビスラッシャーがそう叫びつつアルスの心臓に向かって爪を突き立てるが、彼女の胸部装甲はその一撃を受けてもびくともしない。どうやら、見た目以上に強固な素材で出来ているらしい。

一方、アルスの傍らにいたリューヌは、彼女に力をもたらしたベルトが、明らかに異世界からの投影品、すなわち「混沌の産物」であることを改めて実感する。聖印教会の教義以前の問題として、その力を借りることに本能的な恐怖が彼女の中にはあったため、リューヌはそのベルトを手に取ることを一瞬躊躇するが、ここで彼女の脳裏に、混沌災害により荒れ果てた故郷の様子が思い浮かぶ。

(故郷の惨劇を繰り返してはいけません……)

次に、アビスエールにより混乱した人々の姿が頭をよぎった。

(市民の皆さんを守らなくては……)

それに続いて思い出されたのは、今は行方不明のワイスの姿である。

(これは、ワイスさんが命懸けで調べてきてくれた情報……)

更に、実は目の前で「変身」を果たしたアルスからも、今回の浄化作戦の前に秘伝の「奥義」を伝授されていたことも思い出す。

(私は1人ではありません。大丈夫。戦えます!)

リューヌは自分にそう言い聞かせつつ、先刻アビスラッシャーに貫かれた痛みに耐えながら、目の前に落ちていたベルトを手に取り、顔を上げつつ、ベルトを装着する。

「ギルフォード流……」

彼女はその言葉と共に、両手を胸の前で「×」の字になるように緩く交差させる。

「わらしべ盾術奥義……」

そう言いながら交差した手をほどきつつ、ゆっくりと左右に「翼」を形作るように広げていき、そして叫ぶ。

「かっこいいポーズ!」

彼女は一瞬にして右手を左肩のあたりまで移動させると同時に、身体を若干ひねりつつ、左手は肘を曲げて腰のベルトの高さで固定する。その次の瞬間、彼女の身体は「白鳥を形取ったような白と金の装甲を持つ全身防護服」に包まれ、腰の短剣も装甲と似た形状へと変貌し、靴はハイヒール形態となり、その背中にはマントがはためいていた。

「私も戦います!」

リューヌはそう宣言した上で腰の短剣を引き抜くと、唐突にその短剣が伸びて長剣のような形状へと変貌し、彼女もまたアビスラッシャーへと向かって斬りかかる。これまであまり前線で戦うことはなかったリューヌだが、この不可思議な力を手に入れた状況において、彼女の中でも一つの「覚悟」が備わったらしい。

そんな二人の「変身」の様子を見ながら、ミョニムもまた微妙に困惑しつつも、手元に落ちていたベルトを手に取る。

「あー、なるほど、そういうことね。完全に理解したわ」

実際には、何をどこまで分かっているのかもよく分からないまま、ミョニムもベルトを装着する。一応、ミョニムも事前にワイスからベルトの話は聞いており、アルスとリューヌにもその話が伝わっていることも知っていた。だからこそ、ここで自分も彼女達に続こうと考えた彼女は、何をどうすればいいかよく分からないまま、身体を左右にくねらせながら、それに合わせて腕を回しつつ、最後は右手をベルトのバックルに触れると、唐突にミョニムの頭上に「桃のような形状の何か」が出現し、そのまま彼女の頭を包み込むように降りてくる。

(え!?)

何が起きたのか分からずミョニムが混乱していると、その頭部から身体全体を覆うように「桃色の防護服」が発生し、それが全身に行き渡ると同時に頭部の「桃のような形状の何か」の内側で更に小さな「桃のような形状のフルフェイスのヘルメット」が形成されると同時に、外側が割れ、それが装甲のような形でミョニムの上半身を守る鎧となる。そして、気付いた時には彼女の持っていた弓もまた桃色に染まっていた。

「な、なんかよく分からないけど……、強くなった、のかな?」

まだ微妙に事態を把握しきれていないミョニムが、唐突に強化された(と思しき)自身の弓の形状を確認している間に、彼女以上に何も把握出来ていないエイミーは、呆然とした様子ながらも、残り一つのベルトを拾い上げていた。そんな彼女に対して、「謎のアイザック仮面」は再び声をかける。

「さぁ、エイミー、あなたも!」

「……私にも、彼女達と同じことをしろ、と?」

「ワイス殿から預かったこの資料によれば、どんなポーズでも構わないそうです。その人の魂を象徴したポーズであれば」

謎のアイザック仮面はそう言いながら、「変身ベルト開発報告書」をエイミーに提示する。

「なるほど……?」

「もし必要なら、あなたの『ヒーロー名』も私がご用意致しましょう。何か候補があって迷っているなら、二択まで絞ってもらった上で、このコインで……」

「結構です」

エイミーは淡々とそう答えつつ、ひとまずベルトを装着する。そして、自身のレイピアをあえて左手で握り、斜め下に向けて掲げながら、右手でその刀身を剣先から根本へと軽く撫でるようにスライドさせ、最終的に右手を剣の柄まで移動させた上で左手の甲に合わせた瞬間、彼女は自分の中での一つの覚悟を決めた。

(何が起きたとしても、最終的には私自身の力でどうにかしてみせる!)

そんな強い意志を抱きつつ、彼女は静かに叫ぶ。

「……変身!」

次の瞬間、エイミーのレイピアから紅い煙が巻き起こり、その煙がエイミーの身体全体を包み込む。その煙が晴れた時には、彼女の全身は「真紅と黄金の装飾を施された防護服」に包まれ、そのレイピアの刀身もまた金色に光り輝いていた。

「くっ……、次から次へと! だから、あんな失敗作のベルトなど、とっとと破棄してしまえば良かったのだ!」

アビスラッシャーはそんな恨み言を吐きつつ、ひとまず敵の手数を減らそうと、現状唯一の「生身」で既に満身創痍のポレットに対してとどめを刺そうと振りかぶる。だが、その剣が振り下ろされる直前に両者の間にDr.ワイズマンが割って入り、「図鑑型の盾」と「栞型の鞘から取り出した剣」でポレットに対して対峙すた。

「アビスラッシャー殿、助太刀します!」

「お、おぅ、そうか……、では、そいつは任せた!」

アビスラッシャーがそう答えると、Dr.ワイズマンは「図書型の盾」でポレットを押し切るように、アビスラッシャーの爪の射程外へと遠ざける。この時、Dr.ワイズマンの周囲に(なぜか)一瞬だけ「ポレットにとって見覚えのある聖印」が見えたことで、ポレットは思わず語りかけた。

「あなた、もしかしてワイ……」

「吾輩はDr.ワイズマン。それ以上でもそれ以下でもございませぬ。とはいえ、当方は戦いは苦手故、どうかお手柔らかに」

そう言いながら、既に深手を負いつつあるポレットに対して、全く効いていなさそうな攻撃をDr.ワイズマンは繰り返す。

一方、アビスラッシャーは五人の「変身ヒーロー」に囲まれたことで、さすがに旗色が悪くなりつつあった。特に、真正面に立って戦うアルスは、アビスラッシャーからの執拗な攻撃を巧みにかわしつつ、素手による間合いの狭さをもろともせぬ激しい連打で息つく暇も与えず、そこに両脇からリューヌとエイミーが華麗な剣技で着実に手傷を追わせ、更にその外側からはアイザックの銃とミョニムの弓矢からの攻撃に晒されたことで、徐々に追い詰められていく。

だが、その一方で、優位に立っている筈の従騎士達の中でも、リューヌ、エイミー、ミョニムの三人は、徐々に自分の内側に「異変」を感じつつあった。

(なんでしょう……、この違和感……)

(私の中の「何か」が、力を使うことを拒否しているような……)

(いいのかな? このまま戦い続けて……?)

彼女達がその違和感の正体に気付けずにいる中、意を決したアビスラッシャーは、己の中に残されていた「切り札」としての力を発動する。その瞬間、どこからともなく低く響く艶のある声が、その場にいる者達の耳に届いた。

《エクステンション!》

《ライジングサン!》

《スクランブルアタック!》

その声と同時に、彼の爪の先端部分から魔法のような力が放たれ、それらが五人の「変身ヒーロー」全員に突き刺さる。そして次の瞬間、リューヌ、エイミー、ミョニムの全身防護服が破壊され、彼女達は「生身の身体」へと(そして、それぞれの武器もまた「本来の形状」へと)戻り、その場に倒れる。更に続けてアビスラッシャーは、今度はアイザックに鋭い視線を向けると、再び「謎の声」がその場に響き渡る。

《レインボースクリュー!》

その声と同時に放たれた謎の衝撃波はアイザックを直撃するが、それでもどうにかアイザックの装甲は持ち堪えたようで、倒れずに踏み留まる。それに続けて今度はアルスに向かってより強大な衝撃波を放つ。

《リブートコマンド!》

《レインボースクリュー!》

《スーパーアタック!》

三度聞こえてきたその声と共に至近距離から放たれた一撃は、アルスの身体を貫いた。明らかに先刻の全体攻撃よりも強力であったが、それでもまだアルスは(明らかに深手を負ってはいたが)一人前線に立ち続けて、そのままアビスラッシャーとの死闘を続けていく。

そんな彼女達の様相を横目で眺めていたDr.ワイズマンは、明確な違和感を感じていた。

(あの報告書を読む限り、ベルトによってもたらされる装甲の強度にはそこまで大差はない筈。にもかかわらず、なぜ三人の装甲だけはあんなにあっさりと……?)

そんな疑問を抱く中、倒れた三人の身体からはいずれも彼女達を守るように聖印が浮き上がっていたが、それらはいずれも、いつもとは微妙に異なる色合いの光を放っているように見えた。この時点で、Dr.ワイズマンの中で一つの仮説が思い浮かぶ。

(もしかして、あの三人は「装甲が壊れた」のではなく、「衝撃に耐えようと装甲の力を使おうとした時に、彼女達の聖印が拒否した」のでは……?)

混沌の力と聖印の力は相反する存在である。それでも、一般的には聖印を身体に宿した君主に対して魔法などで一時的に身体強化することは可能な筈だが、あのベルトによってもたらされる防護服は身体全体と一体化したような存在であるため、聖印の持ち主がその力を使おうとしても、ある程度の段階で聖印が拒絶反応を起こしてしまうのかもしれない。

(おそらく、躊躇することなくその力を宿したアルス氏やアイザック氏は、他の三人に比べて精神的な覚悟がより強く備わっていた。おそらくはそれが「聖印による反発を制御した上で発動出来るベルトの力の許容量」の差を生み出したのでしょう……)

とはいえ、このまま続けていれば、いずれはアルスやアイザックの「混沌許容量」にも限界が訪れてしまうかもしれない。アビスラッシャー側も相当疲弊しているとはいえ、既に数的優位は崩れつつある。倒れている三人もまだ息はあるようだが、明らかに重傷であり、もしアビスラッシャーが次に再び「大技」を繰り出すようなことがあれば、間違いなく命はない。

この状況下において、Dr.ワイズマンはボソッと(目の前で「形だけの応戦」を続けている)ポレットに対してのみ聞こえる声で呟いた。

「私が貴殿の立場なら、今は撤退すべき局面。逆に言えば、こちらとしては逃げられる前にとどめを刺しておきたいが、ここで一瞬でも隙を見せれば、おそらく逃げられることは必須。不意を突かれるような挙動が最も厄介。特に、この基地の中核に危機が及ぶようなことがあれば……」

その言葉を聞いたポレットは意を決してその手に聖印の力を込め始める。

(まだ覚醒したばかりで、ちゃんと発動出来るかは分からないけど、でも、さっきのレオノールさまのように放てば、きっと……)

彼女はそんな想いを込めつつ、まだ未熟な光をまとった程度の聖弾を、この部屋の中核に位置する「テラー因子発生装置」に向かって放った。それと同時に、Dr.ワイズマンが部屋の隅の方を指差しながら叫ぶ。

「アビスラッシャー殿! 伏兵です! 今、あちらから光弾を放つ者が!」

「なに!?」

アビスラッシャーの視線がそちらに向いた直後、装置に「何か」が着弾した音が聞こえた(その軌道までは見えなかった)ことで、彼は露骨に混乱した表情を浮かべる。

(どうする? その伏兵を追うべきか? 装置の安全を確認すべきか? それとも、まずこいつらを片付けるべきか?)

その混乱の隙に、ポレットは皆に向かって叫んだ。

「皆さん! 第二陣が来ました! 私達は退きましょう!」

アルスもアイザックも、その言葉が真実かどうかは分からなかったが、ひとまず味方が三人も倒れている状態である以上、どちらにしてもここは撤退すべきと判断し、ポレットがリューヌ、アルスがミョニム、そしてアイザックがエイミーを抱え上げながら、(その途中でアルスとアイザックは変身状態を解いた上で)地上階へと向かって脱出するのであった。

******

その頃、地上ではアストライア、レオノール、コルムの三人によって敵の大半は戦闘不能状態へと陥っていたが、その中で誰が「この世界の住人」なのかを一人一人確かめる余力もないまま、突入組が三人の重傷者を背負って戻って来たため、ひとまずは最初に拘束した一人だけを連れ帰る形で、突入組と共に秘密基地を後にすることになった。まだアストライアとレオノールには余力があったため、改めてそのまま再突入する選択肢も無くなかったが、まずは不可解な倒れ方をした三人の様態の確認を最優先と判断したようである。

そしてカルタキア帰還後にエイシスの診断を受けたところ、どうやら三人とも「激しい衰弱」によって倒れていただけで、心身共に後遺症を残すような状態ではなかったらしい。その上で、ベルトの件についてソフィアなどにも確認してみたところ、概ねDr.ワイズマンと同じ見解を示す。やはり、聖印を持つ者がこの力を使おうとした場合は聖印が「拒絶反応」を起こすため、聖印に内在する防衛本能を一時的に抑制出来るだけの「意志の力」もしくは「聖印を操る力」がなければ、どうしても、ある程度の段階で聖印によってベルトの力が弾かれてしまうらしい。

ちなみに、五人が使ったベルトの形状は基本的にはどれも同じであり、装着した者の「魂の形」によってその変身形態が変わる、ということが、アイザックの持っていた書物には記されていたため、他の者が同じベルトを使えば、おそらくまた異なる形態に変化することになると予想される。ただ、形状が違っても防護服としての性能自体はそれほど大差ないらしいが、所有している聖印の力が大きければ大きいほど、拒絶反応も強くなることが予想されるため、騎士級聖印以上の持ち主では(一時的に聖印を他者に預けない限り)使いこなせない可能性が高いだろう。

一方、洗脳されていた戦闘員に関しても、エイシスの聖印の力で心身共に平常な状態に戻すことには成功した。どうやら彼は少し離れた暗黒大陸の村の住人だったようで、彼の村でも一部の若者達の間で「アビスエール」は流通していたらしい。ただ、洗脳されていた間のことは何も覚えていないようで、自分の他にあと何人同様の者達がいるのか、といった情報についても確認することは出来なかった。

なお、星屑十字軍の

ワイス・ヴィミラニア

がこの作戦行動中に何をしていたのか、という点については、一切公式の記録が残されていないが、彼女はいつの間にかしれっとカルタキアに帰って来ていたようである。

☆合計達成値:86(6[加算分]+80[今回分])/100

→このまま

次回

に継続(ただし、目標値は上昇)

カルタキアの武装船内で発生した「投影体による乗っ取り事件」は、従騎士達の尽力によって人質の船員達の大半の救出には成功したものの、あと一歩のところで全員解放には至らず、最後の一人の解放と引き換えに、金剛不壊の艦長であるラマンが自ら代わりの人質として捕らえられるという、想定外の状況に陥った。犯人集団は未だに要求を変えずに「飛空船を手配しろ」という実現不可能な要求を繰り返し続けており、事態の解決の糸口はまだ掴めていない。

この事件の担当者の捕縛という異常事態において、新たに指揮官として赴任することになったのは、(陣営的にはラマンの宿敵である)潮流戦線のジーベン(下図)であった。ダルタニア人である彼が、ハルーシア人のラマンの救出の指揮を採るという構図は(一年前ならともかく)現在のアトラタン情勢を考えれば、かなり異例の人選である。

そんな彼に対して、港の詰め所で、ラマンの直属の従属君主である

スーノ・ヴァレンスエラ

が、人質救出および武装船奪還のための作戦計画書を提出した。スーノは前回の救出作戦には参加していなかったが、さすがに自身の直属の指揮官が虜囚となったと聞かされては、黙っている訳にもいかなかったらしい(もっとも、さほど心配している様子でもなかったが)。

スーノの計画書は、前回の救出作戦に参加していた面々から得た情報を元に、(自身と同様に今回から参加することになった)フォーテリアなどとも相談した上で立案された内容であり、ジーベンは黙々と目を通した上で、端的に寸評する。

「悪くない。俺がいなくても成立する作戦だな」

実際、その作戦案の中には、指揮官としてのジーベンの役割が記されていなかった。

「従騎士達だけで解決出来るなら、俺も無理に出しゃばるつもりはない。そちらの艦長殿も、俺に助けられるのは不本意だろう」

「あの人の本意は分かりませんが、私としては、これはあの人から我々に課された実戦演習のようなものだと認識しています。おそらく、自力で脱出しようと思えば出来るものを、あえて『この程度のことはお前達の手で解決してみせろ』と言っているのではないかと」

「同感だ。ならば俺は、何か不測の事態が起きた時に備えて待機することにしよう」

「御配慮頂き、恐縮です」

その後、この作戦案は他の従騎士達にも伝えられ、第二次人質救出作戦が決行されることになった。

******

「今回の作戦で大事なのは『見た目』だからね。それっぽく見えるように指導をお願いするよ、アレシアさん」

鋼球走破隊の

フォーテリア・リステシオ

は、港から少し離れた訓練場にて、ヴァーミリオン騎士団の

アレシア・エルス

にそう告げた。二人の前では、アレシアと同じような全身鎧に身を包み、大盾を手にした者達が隊列を組んで並んでいる。今回の救出作戦では、フォーテリアが敵側との「交渉役」として赴く予定であり、アレシアとこの重装兵達は彼女の「護衛役」を務める予定である。

だが、この重装兵達の「中身」は、アレシアのような歴戦の強者ではない。先日解放された武装船の乗組員達、すなわち「元人質」の面々であった。今回、フォーテリアとスーノが考案した「作戦」に基づいて、乗っ取り犯達を威圧するための要員として、フォーテリアに説得されて集められた者達である。

彼等の中でも、自分達の仲間を助けるために人質となったラマンの救出作戦には協力したいという想いは当然強かったが(なお、直接人質交換の対象となった船員に関しては、まだ足の怪我の療養中である)、彼等はもともと軽装の船乗りであり、現在着ている全身鎧は、あくまでも作戦上の演出のための「借り物」である(なお、その調達費用に関しては、連日賑わう新設の飲食街から納入される税金で賄っていた)。当然、そのような重装備の扱いには全く慣れていなかったため、日頃から全身鎧で生活しているアレシアが彼等を指導することになった。

「重装歩兵はどうしても機動力には劣るし、不測の事態への対応も鈍い。だからこそ、戦場においては敵の撹乱行動に惑わされないよう、高度な統率と連携が必要となる。逆に言えば、一糸乱れぬ隊列で並び立った重装歩兵は、それだけで敵にとっては脅威に映るだろう。そのために、まずは歩幅を揃えて歩く訓練だ!」

「了解っす! 姐さん!」

「姐さんではない! Lordと呼べ!」

「Yes! My Lord!」

船員達の中にはアレシア(23)よりも年上の者達も多かったが、既に聖印を第一段階まで覚醒させた彼女から放たれるオーラは、一人の軍隊指揮官として畏敬の念を抱かせるのに十分な雰囲気を漂わせ、彼等はこの瞬間だけは「辺境の沿岸警備隊」ではなく、「大国のエリート兵団」の一員となったかのような気持ちで、従順に彼女の指導に従っていた。

そうして彼等がようやく足並みを揃えて歩けるようになってきたところへ、今度は金剛不壊の

ウェーリー・フリード

が現れる。彼の手には、二つの「船の図面」があった。一つは、現在投影体によって乗っ取られている武装船。そしてもう一つは、今回その船に対して「交渉」のために赴くフォーテリア達を乗せる予定の船である。彼は訓練が一段落したタイミングを見計らって、アレシアに声をかけた。

「重装兵団の隊列について、いくつかの案を考えてきたよ」

「いくつかの?」

「敵側がどこまでこちらの船の接近を許すかどうかも分からないので、その時々の状況に合わせた最適の隊列をそれぞれに想定しておくべきかと」

「確かにな。しかし、急造の兵達にそこまで何パターンも覚えさせることは出来るだろうか?」

「まぁ、そこまで大きな違いじゃないから」

ウェーリーはそう言いながら、その場に二つの図面を図面を広げ、アレシアと船員達に対して簡単に概要を説明する。皆が興味深く聞き入る中、横からフォーテリアも覗き込む。

「ふむふむ、なるほど。これは、味方の安全面を最優先した陣形、ということかな?」

「そうだね。艦長としても、自分の救出のために被害が出るのは望んでいないだろうし」

「ごもっとも。ところで、ウェーリーくん。きみは今回、どうするつもりなんだい?」

「とりあえずは、後方で控えさせてもらおうかな。まあ、自分の出番がないなら、それに越したことはないしね」

「ほう? てっきり、君も交渉役に名乗り出るかと思っていたんだが」

フォーテリアはウェーリーのことはよく知らないが、ルイスと並び称される金剛不壊の軍略家であることは聞かされており、おそらくは、いずれ自分と同じ「ルーラー」としての道を歩むことになる可能性が高い人物として認識している。そんな彼女からの好奇の視線を受けながら、ウェーリーは淡々と答える。

「最初はそのつもりだったんだけど、今回の全体の作戦趣旨を考えると、交渉役は君に一任した方がいいと思う。あくまでも『武力による解決』を前提とした上での交渉役だからね。中途半端に僕が口出しして、足並みが乱れるのはよくないよ」

「つまり、君の本音としては、平和的解決のための交渉を望んでいるのかな?」

「出来ればそうしたいところだったけど、現実問題として難しいのは分かるし、この作戦に異を唱える気はないよ。多分、これで上手くいくと僕も思う」

「そう思っていながらも、出来れば平和的解決が望ましいと思うのは、なぜだい? 味方の被害を少しでも抑えたいから?」

「まあ、そうだね。あと、もしかしたら彼等以外にも『彼等と同じ世界からの投影体』がこの辺りに出現している可能性を考えると、出来れば彼等の世界に関する情報がほしい。だから、理想としては彼等と和解して協力関係を取れるような状態にするのがベストだとは思うけど、そのための道筋が見えている訳ではない以上、強く主張する気はないよ」

実際のところ、これまでカルタキア近辺に出現した投影体の大半は「魔境の出現に伴って現れた(魔境の混沌核に紐付けられた)投影体」であり、彼等に関しても「何らかの魔境に連動して出現した投影体」の可能性は高い。その意味でも、確かに「言葉が通じる投影体」からの情報は貴重なのだが、今の彼等が「友好的な投影体」になりうるかどうかは分からない。

「なるほど。君の考えは概ね理解した。まぁ、彼等が最終的に投降してくれれば、その後で彼等から情報を聞き出せる機会は訪れるかもしれない。その時は、君の頭脳も借りることにしよう」

「正直、仕事が無い方が楽でいいんだけどね。それにしても、うちの艦長もなかなか無茶をしてくれる……」

「あいつら! ぜってぇ許さねえ!」

前回の戦いで船の奪回に失敗した上に、自分を助けようとしたメルが重傷を負わされ、更にはラマンを人質として奪われたことで、アイリエッタの怒りは頂点に達していた。彼女は訓練用の木偶人形を全力で叩き割りながら、激しく闘志を燃やす。

そこへ、潮流戦線の

エーギル

がいつもの「緊張感のない笑顔」で現れる。

「おぉ、アリエッタ、気合入ってるなぁ」

「当たり前だ! ここまで好き勝手にされて、大人しくしてられっか!」

「うんうん、俺も、前回に引き続いてバッチリ人質救出してくるぜ! 他にもして欲しいことがあったら、今のうちに言ってくれよな」

マイペースにそう語るエーギルであったが、ここでふと「あること」に気付く。

「あれ? そういえば、ツァイスは?」

前回の作戦失敗時に最も悔しそうな様子だったツァイスの姿が見えないことにエーギルは疑問を感じる。ちなみに、今回の作戦参加者の名簿の中にも、彼の名前は入っていなかった。

******

作戦決行の当日、フォーテリアと、アレシア率いる(似非)重装歩兵達を乗せた船は、乗っ取られた武装船へと向かう。そのことに気付いた乗っ取り犯達が甲板に現れると、彼女達を乗せた船が前回の交渉時と同じくらいの距離まで近付いたところで、フォーテリアは大声で叫んだ。

「わたしは騎士フォーテリア! 大人しく人質を解放し投降せよ!」

明らかに前回のハウメアやグレイスとは異なる姿勢を示した彼女に対し、乗っ取り犯の指揮官(下図)は前回と大差ない口調で答える。

|

+

|

乗っ取り犯の指揮官 |

(出典:『トレイダーズ! ゲームナビゲイターブック』p.37)

|

「同じことを何度も言わせないでほしいな。人質を解放してほしいなら、飛空船を……」

「これは交渉ではない。最後通告だ! このまま船の占拠を続けるなら、即座に武力行使に出る! 命が惜しくば、今すぐ投稿せよ!」

フォーテリアがそう告げると、彼女の周囲を取り囲むように配置されていたアレシアと重装兵達が、揃って一歩前へ出る。その姿勢に対して、敵の指揮官は薄ら笑いを浮かべる。

「『最後の人質』は殺せないだろうと思って、甘く見ているのかな? そういう態度を採るなら、見せしめに指の一本でも切り落とす、なんて手荒な選択肢も考えなきゃいけなくなるんだけど」

「人質に少しでも危害を加えたら、その時点で貴様らは殲滅対象だ! 五体満足で人質を返すこと以外に、貴様らが生き残る道はない!」

フォーテリアはあくまでも「強硬な騎士」を演じつつ、相手の様子を伺う。

(多分、この指揮官の男には、私の言うことはハッタリだと思われているだろう。だが、他の者達はどうだ……?)

彼女の目には、指揮官以外の面々は、フォーテリアの強硬な姿勢と重装備の兵士達を見て、明らかに警戒心を強めているように見える。だが、そんな部下達の緊張感とは裏腹に、指揮官の男はあくまでも淡々と対話を続ける。

「そこまで大切な人物なら、何度も言っている通り、飛空船を貸してくれればいいだけだよ。なぜそこまで頑なに拒むんだい?」

「何度も言っている通り、そんなものはこの街にはない! ここは貴様らが言っているカイラワーンなどという街ではない、カルタキアだ! リボニアという街も、この世界には存在しない!」

「その異世界転生ごっこの話は、もう聞き飽きたよ。そんな訳の分からない妄言で時間稼ぎをしても何にもならないということに、そろそろ気付いてくれないかな」

その様子は演技には見えない。それなりに理知的な判断が出来ているように見えて、世界全体の認識に関しては、頑なに「自分達にとっての常識」にとらわれたままである。

「貴様らこそ、いい加減にそろそろ現実を直視しろ! 貴様らにとって、本当に知っている海か!? 陸か!? 地図は確認したか! 海域図が船内にあるはずだぞ!」

「何が言いたいのか分からないけど、この船に設置してあった海域図なら見たよ。確かに聞いたことがない地名が書かれていたし、大陸の形も少し変ではあったけど、異世界と呼ぶには似すぎている。まだ測量技術が未熟だった頃の古い地図を使ってるだけだろう」

その話を後方で聞いていたウェーリーは、少し納得した表情を浮かべる。

(なるほど、彼等はもともと「この世界とよく似た形状の異世界」の住人なのか。それで気付けずにいる、と)

実際、アトラタンの地図は「地球」という異世界とも微妙に似ていると言われており、他にも「どこか似たような大陸の形」をした異世界は数多く存在すると言われている。

ただ、今のそのやりとりの最中も、指揮官以外の者達は明らかに動揺していたことをフォーテリアは見逃さなかった。しかも、彼等はどちらかと言えば、「フォーテリアによる恫喝」よりも、それに対する「指揮官の返答」の時により強く動揺しているように見える。

(明らかに様子がおかしい……。これまでの彼等に関する報告を聞く限り、彼等は無法者にしてはよく統率されており、部下達は指揮官との間の信頼関係も強そうに見えるという話だったが、少なくとも今の彼等は、ハッタリにハッタリで返す指揮官に対して戸惑っているように見える。しかも、これは「無謀な策への困惑」というよりは「信じられないもの」を見た時の戸惑い方だ)

たとえるならば、それは「タウロスが無謀な特攻策を提案した時の新人隊員の表情」ではなく、むしろ「タウロスが安全策を提案した時の古参隊員の表情」のように見える。自分の想定が裏切られた時の戸惑いの表情であるようにフォーテリアには思えた。

(だとすれば、少し想定とは違うが、これはこれで続ける意味はありそうだな……)

フォーテリアの当初の目論見では、乗っ取り犯達を相手に強硬な姿勢を示すことで、敵の注意を引きつけ、人質の警備を手薄にさせることだった。現状、この指揮官の様子を見る限り、戦力をこちらに向けるような命令は下してくれそうにはないが、敵陣営の内側に亀裂を生じさせることが出来るなら、それはそれで有意義である。

ひとまず彼女は、船の奥で人質を警備しているであろう者達にも聞こえるようなレベルの大声で、犯人全体に対しての恫喝を続けることにした。

******

「なぁ、あの女、お前の部下なのか?」

「違うな。ウチにはあんな威勢のいい女騎士はいない」

「じゃあ、お前の女なのか?」

「残念ながら、それも違うな。俺の女なら、もう少し俺の命を丁寧に扱うだろう」

フォーテリアによる強気の恫喝が漏れ聞こえる船内の一室にて、人質として両手両足を縛られた金剛不壊のラマン(下図)は、監視の男達を相手にそんな軽口を叩いていた。ちなみに、この部屋の中にいる監視員の数は三人。前回の一件もあり、監視体制は明らかに以前よりも強化されていた。

ラマンがこの時点でフォーテリアの意図をどこまで察したのかは不明だが、彼はあえて「達観したような表情」を浮かべながら、監視員達に対して溜息交じりに話を続ける。

「多分、あいつにとっては、俺の命なんてどうでもいいんだろうな。むしろ、ここで俺が死んでくれた方が都合がいい、とすら思ってるのかもしれない。部下達の手前、堂々とそうとは言えないだろうが、内心では俺が死ぬことで『席』が空くことを願ってる騎士なんて、いくらでもいる」

この「人質」の発言にどこまで信憑性があるのかは監視員達には分からないが、フォーテリアの激しい怒号を散々聞かされ続けたことによって、彼等の中でも不安が徐々に広がっていく。もし、この人質の言っていることが本当なら、ここで自分達が人質を見張っている間に、「戦局」は決してしまうかもしれない、という恐れが広がりつつあった彼等は、互いに相談し始める。

「なぁ、ちょっと様子見てきた方がいいんじゃないか?」

「いや、でも、トーマスからは、何があってもここを動くな、って言われてるし……」

「だけどよ、このままあいつの言う通りにして、本当に俺達はリボニアに行けるのか?」

「正直、今のあいつの言うこと、どこまで信用していいんだか分からないよな」

「もともと冷静な奴ではあったけど、この船の中に瞬間移動して以来、なんかちょっと様子が変な気がするっていうか……」

「トーマス」とは、彼等の指揮官、すなわち乗っ取り犯の主犯格の男の名前である。そんな彼等の会話を聞きながら、ラマンの脳内ではいくつかの仮説が思い浮かぶ。

(投影体がこの世界に現れる時に、本来の人格の一部が肥大化して投影される、ということはよくあるらしい。もしかしたら、あのトーマスという男もそのパターンなのかもしれない。あるいは、奴だけは他の誰かの魂が置き換わっているのか、それとも、奴だけは微妙に異なる世界線から投影されているという可能性もありうるか……?)

いずれにせよ、今のトーマスと他の者達の間には隔意がある、という点では、ラマンもフォーテリアと同じ印象を抱いていた。その上で、今の彼等がフォーテリアの怒号によって明らかに動揺していることを確認しつつ、ラマンはふとこの部屋の扉に注意を向けると、その外側に「誰か」がいそうな気配に気付いた。

(これは、明らかに「隠された気配」だ……、ということは、少なくとも「こいつらの仲間」ではない……)

ラマンはそう確信した上で、困惑した様子の彼等の目を盗んでモゾモゾと身体を動かしつつ、あえて扉の外に聞こえるような大声で叫んだ。

「来い! ペルーサ!」

その掛け声と同時に、ラマンの服が突然破れて弾け飛び、そこから一頭の「馬」が姿を現す。それはラマンの《小さき友の印》の力で極小化して体内に忍ばせていた(そしてたった今、ラマンの手によってその効果が解除されたことで本来の姿に戻った)彼の愛馬「ペルーサ」であった。ラマンが日頃は船上を主戦場としているため、馬に騎乗する機会は少ないが、いざという時のために乗騎は常に服の下に隠した状態で連れていたのである。

「なに!?」

監視役達が驚いて視線をペルーサに向けた瞬間、彼等の背後から扉が開く。そこに現れたのは、エーギルであった。彼はフォーテリアが乗っ取り犯達の注意を引いている間に再び海側から忍び込み、ラマンの捕らえられている場所を探して船内を隠密探索していたところで、この部屋の奥から聞こえてきた声に反応して、扉を開けたのである。

「あ! ラマン……さん、助けに来たぜ!」

エーギルも、なぜ目の前に馬がいるのか、意味が分からずに一瞬混乱するが、彼以上に混乱していた監視役達の間隙を縫ってラマンの元へと駆け寄り、そして彼を縛っていた縄を(持ち運びに不便ないつもの大剣の代わりに持参していた)短剣で素早く切り落とす。

「でかした!」

ラマンはそう言いながら、エーギルを小脇に抱えてペルーサの鞍上に騎乗する。さすがに船室の天井は低いので、ラマンは頭をぶつけないように、かなり腰を屈めていたが、その状態で自身の聖印の力をペルーサに与える《王騎の印》を発動させた。

この状況に対して監視役達は更に混乱しながらも、ひとまず目の前の「馬に乗った人質」に対して腰に差していたサーベルを抜いて斬りかかろうとする。さすがにこの狭い船内においては、馬に乗っていても動きにくいだけだろうと彼等は考えていたのだが、そのサーベルがペルーサの馬体に触れようとした瞬間、突如として「ラマンとエーギルを乗せたペルーサ」が、ゆらめく漆黒の影のような何かへと変貌し、そして次の瞬間、彼等は斬り掛かってきた監視役の背後、すなわち「廊下へと続く扉」の前へと移動する。これは《王騎の印》の発動中のみ効果を発揮するキャヴァリアー特技《影騎の印》であった。

「え……!?」

監視役達が呆気に取られている間に、ラマンは(さすがに狭い廊下は馬では走れないので)再び《小さき友の印》を用いてペルーサを小型化して自身の手に乗せた上で、エーギルと共に扉の外へと脱出する。そしてこの瞬間、エーギルが全力の大声で叫んだ。

「こっちはもう良いぜ! 存分にやっちまえ!」

******

エーギルの声が甲板まで届いた瞬間、フォーテリアの周囲に配備されていた重装兵達の一角達の影から、密かに隠れていたスーノ達が「水桶」と共に姿を現し、そして敵の指揮官(トーマス)達に向かって、一斉にその水をぶちまける。

「!?」

突然のその行動に乗っ取り犯達は困惑するが、トーマスはすぐに理解した。

(なるほど、こちらの銃を無効化しようと考えた訳か)

カルタキア側としては、人質解放後はすぐに甲板に乗り込む算段であったが、その際に最大の脅威となるであろう「銃」を無効化するために、交渉の開始時からずっとスーノ達は水桶と共に控えていたのである(大楯を持った重装兵達には、相手を威圧するだけでなく、この「水桶部隊」を隠すという効果もあった)。実際、彼等の持っている銃は導線の部分を湿らせてしまえば、少なくともしばらくは使い物にならない。

その上で、敵の一瞬の混乱の隙をついて、(前回はラマンが一人でやってのけたが)今回は数人がかりで再び「渡り板」を敵の甲板に掛ける。だが、そんな中で最前列にいたトーマスだけは、その渡り板が架かった瞬間、カルタキア側よりも早く飛び乗って、逆にカルタキア側の船に対して乗り込んで来た。

(人質を失ってしまったなら、別の人質を奪えばいい!)

そう判断した彼は、電光石火の勢いで最前列にいる(見た目からして比較的非力そうな)フォーテリアに向かって走り込む。あまりにも迅速なその動きに対して、スーノもアレシアも反応出来ずにいたが、そんな中でただ一人、その動きを見切っていた者がいた。隊列の端の方にいた重装兵の一人が、即座に鎧を脱ぎ捨て、大楯だけを持って割って入り、トーマスのサーベルを受け止めたのである。

「今度は、俺の方が早かったみたいだな」

その重歩兵の正体は、第六投石船団の

ツァイス

であった。彼は事前にフォーテリアと打ち合わせた上で、このような事態に備えて「急造兵」の中に潜んでいたのである。

「ツァイス!?」

「ツァイスさん!?」

スーノとアレシアは、思わずそう叫ぶ。この作戦はフォーテリア以外の誰にも相談していなかったため、むしろ彼等の方が(敵であるトーマス以上に)驚愕の表情を浮かべていた。

(仲間の視線次第では伏兵もバレやすくなる。敵を騙すなら味方から、ということだよ)

フォーテリアが内心でそう呟いている中、奇襲が失敗したトーマスに対して、ツァイスはそのまま殴りかかる。

「お前らにも考えはあるんだろうが、俺は俺の仲間達に手を出す奴らは許さねえ!」

更にそこに、後方から大斧を掲げたアイリエッタが駆け込んで来た。

「飛空挺だか、空だか、なんだか知らねぇけどよ!!! ”海賊”を敵に回したんだ!! 覚悟はできてんだろぉなぁッ!!」

彼女が全力で大斧を振り下ろすと、トーマスはそれをサーベルで受け流そうとするが、さすがにその勢いを止めることは出来ずに体勢を崩し、そのまま甲板の外へと弾き飛ばされ、そのままトーマスの身体は海へと放り出された、かに見えた。

しかし、ここで唐突に、誰も想定してなかった異変が発生する。トーマス達が乗っ取ったカルタキアの武装船が、唐突に混沌の力に包まれ、そして一瞬にして船の形状が「変形」したのである。甲板に設置されていたカタパルトは「砲台」へと変わり、その周囲には他にも見たことのない物品が並び、そして船の側面には明らかに不自然な形で「半分以上は海水に浸かった状態の帆」が現れた(下図)。

海に落ちようとしていたトーマスの身体は、その突如現れた「側面の帆」によって受け止められ、彼は反射的に両手でしがみつく(その結果として、手に持っているサーベルは海の中へと落ちる)。そして、変貌した船を見て、驚愕の声を上げた。

「これは……、そうか! この船自体が飛空船だったのか!」

どうやら彼は、今まで自分が乗っ取っていた武装船が「通常の船に擬態した飛空船」だったと勝手に解釈して勝手に納得したようだが、当然、そんな筈はない。その場にいる者達の全員が困惑する中、カルタキア側の船の物見役が、沖の方面を遠眼鏡で見ながら、大声を上げた。

「北北東の方角から、『空飛ぶ船』が近付いて来ます! その周辺空域全体が、混沌の力によって変容しているようです!」

その報を聞いた瞬間、後方から冷静に状況を眺めていたウェーリーは、即座に一つの仮説を思いつく。

(沖の方で魔境が発生して、その混沌の影響がこの辺りの海域まで届いて、そして『その魔境と同じ世界からの投影体』を多く抱えていたあの船が、彼等を触媒として『彼等の世界の船』の姿へと変容してしまった、ということか……)

混沌災害の影響として「何もない空間」に何かが出現するパターンもあれば、「既に存在する何かが『異界の何か』の姿へと置き換えられる」というパターンもある。どうやらこの海域では、後者の現象が起きているらしい。

突然の異常事態に両陣営が困惑する中、トーマスは「側面の帆」から登り上がりながら、部下達に指示を出す。

「速射砲だ! 今すぐ弾を充填して……」

そう言いかけたところで、アイリエッタとスーノが渡り板をつたって「変容した船」へと乗り込む。二人共、この船に起きた「異変」の正体は把握出来ていなかったが、ひとまず目の前の敵が「危険な武器」を使おうとしていることは直感的に理解出来たため、アイリエッタは大斧を振り回しながら、スーノは「太陽の紋」と「月の紋」が刻まれた二本の長剣を駆使しながら、乗っ取り犯達を次々と薙ぎ倒していく。

だが、そんな中で一人だけ、かろうじて彼等の攻撃を逃れた者が「船の側面に出現した大砲」へと辿り着き、(彼等の中では「敵の指揮官」として認識されている)フォーテリアに向かって砲弾を放った。それに対して今度はアレシアが割って入り、彼女を庇って大楯で受け止めようとするが、その砲弾の勢いでアレシア自身が弾き飛ばされそうになる。しかし、後ろから回り込んだツァイスが彼女の身体を受け止めたことで、どうにか二人共、甲板の上で踏みとどまった。

「ありがとう、ツァイス」

「こっちこそ、助かったぜ」

一方、変容した武装船の中から、ラマンとエーギルが姿を現す。

「おいおい、何が起きてるんだ?」

「この船、何か変な仕掛けでもついてんのかよ?」

二人共、外の様子が何も見えないまま、甲板に出ようとして船内を移動していた途中で船が「変形」したため、他の者達よりも余計に深く混乱している。そんな中、船の側面の帆をつたって、トーマスが甲板へとよじ登って来た。それを見て焦ったスーノは、反射的に自分の持っていた二本の剣のうち「月の紋章」の剣をエーギルに向かって投げ、そしてこう叫んだ。

「使え、ルーノ!」

その言葉の意味を理解出来た者は、この場には誰もいない。だが、飛んできたその剣をエーギルは受け取ると、なぜかその手触りが自分の中で「妙に手に馴染む」という感触を受ける。

(あれ? いつもの大剣とは全然違う筈なのに、これはこれで「しっくりくる」……、かも?)

エーギルはそのまま条件反射的に、甲板に上がったばかりのトーマスに向かって走り出し、彼と歩調を合わせるようにスーノもまた反対側からトーマスへと走り込む。

「世界の勝手が違うと言えど、略奪行為が大罪であることは人の世ならば常。投影体であるなしなど関係ない。この国に仇為した罪、命を以て償うがいい!」

スーノがそう叫びながら、(既にサーベルを失って丸腰になっていた)トーマスに対して「太陽の剣」斬りかかると同時に、反対側からは歩調を合わせたかのように同じタイミングで「月の剣」を振り下ろし、二人の斬撃によってその身を切り裂かれたトーマスは、混沌の塵となって消えていく。彼は最後の最後まで、自分の置かれた状況を理解出来ないまま、この世界から消滅することになった。

******

指揮官の消滅を目の当たりにしたことで、かろうじて生き残っていた乗っ取り犯達は、いずれも武器を捨てて降伏の意を示す。ひとまず、今のこの船に起きた異変(変形)の原因を確認するためにも、彼等から事情聴取する必要があると判断したラマンは、彼等の降伏を受け入れた上で捕縛作業を従騎士達に命じる。

一方、後方で控えていたウェーリーは、物見役から遠眼鏡を借りて、北北東の方面に現れた「飛空船」の姿を確認する。それは船首に巨大なドクロの装飾を施し、旗にもドクロを描いた、明らかに「ガラの悪い船」であった(下図)。

「見るからに海賊船……、いや、『空賊船』と呼ぶべきなのか?」

ウェーリーはそう呟いた直後、まだかなり離れた距離にあると思しきその船から、砲弾のような何かが発射されようとしていることに気付く。

「砲撃だ! 」

彼がそう叫んだ瞬間、即座に彼の背後に一人の人物が現れた。ジーベンである。今までずっと後方から従騎士達の戦いを見守っていただけの彼が、ここに来て唐突に「指揮官」の顔になる。

「下がれ!」

ジーベンはウェーリーにそう言うと、ウェーリーの見ていた先に視線を向け、そして曲刀を抜くと、自分達を乗せた船に向かって飛んできた砲弾を、その曲刀で真っ二つに切り裂く。セイバーの君主だけが使える《切り払いの印》という離れ業である。その人間離れした剣技を目の当たりにした捕虜達が抗う気力を完全に喪失する一方で、その砲弾を放った「ドクロの船」は(彼等から見てこちらの状況がどう見えていたのかは不明だが)船首を返して反対側の空域へと去って行くことになった。

******

その後、降伏した者達に対してウェーリーが「この世界における『投影』という概念」を説明したところ、彼等も半信半疑ながらも、既に「明らかに自分達の知る理(ことわり)とは異なる現象」を散々見せつけられたこともあって、うっすらと「現実」を受け入れるに至る。その上で、彼等自身のことについて訪ねてみたところ、存外素直に自分達の素性について語り始めた。

まず、彼等は自分達の世界のことを「プラネテース」と呼んでいるらしい。その世界の文明レベルはこの世界と大差ないようだが、「飛空石」と呼ばれる不思議な石の力を利用した「飛空船」なるものが存在しており、空路を用いた交易が主流となっているらしい。彼等はその世界において、消滅したトーマスが率いる無法者の集団であり、元の世界で飛空船の乗っ取り(ハイジャック)をおこなおうとしていた矢先に、突如として「この世界の船」の中に投影されたらしい。

当然、彼等は困惑したが、なぜかトーマスは平然とした様子でそのまま船の乗っ取りを敢行し、その後で「これは飛空船ではない」ということに気付き、あのような要求を突きつけてきたらしい。彼等が言うには、トーマスは日頃は冷静かつ理知的な人物であり、だからこそ彼のことをリーダーとして認めてきたが、この世界に出現した後の彼があくまでも「ここが異世界」であるという現実から目を背けようとしていた様子は、彼等から見ても異様に映っていたらしい。この点について真相の確認は不明だが、おそらくはラマンの予想通り、投影の際に何らかの形で魂が本来の形から微妙に変容してしまったのだろう。

なお、「変形後の武装船」の形態はまさに彼等の世界における「飛空船」そのものであり、その中でも「ガンホーク級戦闘艇」と呼ばれる型の船に酷似していると彼等は語っている。実際に船の中を調べてみると、船の中に確かに「謎の石」が埋め込まれており、そこから強烈な混沌の気配が発せられていたが、彼等はそれを「飛空石」と呼んでいた。その意味では、おそらくこの石が「船の変形の原因となった混沌核」であろうから、これを破壊すればこの船は「本来の形」へと戻る可能性が高い。

ただ、ここで問題なのは、先刻突如として砲撃してきた「ドクロの飛空船」である。その形状を彼等に伝えたところ、どうやらその船は「黒髭団」と呼ばれる「空賊」の船である可能性が高いらしい。黒髭団がどのような目的で砲撃してきたのかは不明であるし、彼等がどこまで「今の自分達の状況」を理解しているのかも不明だが、彼等が去った後の空域には「混沌の気配」が消えていたらしいので、おそらくあの飛空船の乗員の誰か(もしくは飛空船そのもの)の混沌核を中心とした「移動型の魔境」として空をさまよっている可能性が高い。

先刻の砲撃を見る限り、彼等の大砲はかなりの遠距離からの砲撃である以上、この世界においても彼等が空賊として周辺の船や街を襲うようなことになれば、かなり厄介な存在となることは間違いない。しかも、カルタキア近辺においては魔法が発動しないため、「空を飛ぶ相手」に対抗する手段は極めて限られる。そう考えると、彼等を浄化するための手段として、むしろこの「変形した飛空船」を、彼等を浄化するためにドクロ船へと乗り込むための手段として利用する、という選択肢が現実的に思えてくる。

ひとまず彼等に対しては超法規的措置として「飛空船の扱い方を教える」ということを条件に、諸々の罪に関しては不問とするという裁定が下されることになった。本来のこの船の船員達の中には(自分達の船を「混沌にまみれた状態」のまま利用することも含めて)この上層部の決断に対して釈然としない者達もいたようだが、ドクロの船を倒さなければ再び同じ(あるいは、もっと悲惨な)現象が起きるかもしれないと考えると、今はそれもやむなき措置として受け入れることにしたらしい。

なお、船の変形に伴い、船の中に設置されていた世界地図も「プラネテースの地図」へと置き換わっていたが、そこに描かれていた形状は、確かにアトラタン大陸およびその周辺地域と、どこか似たような形状であった(下図)。

******

「やっぱり、きみと組んだのは正解だったようだね。あそこできみが助けてくれなかったら、また状況が振り出しに戻っていたかもしれない」

事件が一通り解決した後、フォーテリアはツァイスにそう告げた。今回の第二次人質救出作戦において、実質的な作戦立案の中核を担っていたのはフォーテリア、スーノ、そしてエーギルの三人であったが(助言役として、ハウメアもその軍議の場には参加していた)、彼等との間で方針の大枠が決まった後に、フォーテリアは他の面々には相談せぬまま、ツァイスに対してのみ密かに自分の護衛を依頼していたのである。その時、彼女はツァイスにこう告げていた。

「『わたしと』組んでくれるかい? ツァイスくん」

ツァイスはこの依頼を快諾した。結果的に二人の作戦は功を奏し、敵の奇襲を見事に防ぐことが出来た。ツァイスにとっても、前回「最後の人質」を解放しそこなった時の雪辱を果たせたことに満足した様子で、彼女に対してこう告げた。

「俺と組んでくれてありがとな、『フォーテリア』」

ツァイスは日頃は彼女のことを「フォルテ」と呼んでいる。この時、あえて「フォーテリア」と呼んだことにどんな意図があるのか、その意図が彼女に伝わったのかは、本人達のみが知るところである。

******

一方、もう一人の中心人物であるスーノは、事件を解決した直後、明らかに狼狽した表情を浮かべていた。船上での混乱した状況の中で、最後の最後で自分が「咄嗟に取ってしまった行動」を思い返して、自分の中でも「なぜ、自分があんなことをしてしまったのか」が分からずに、激しい困惑状態に陥っていたのである。

そんな彼に対して、エーギルがいつも通りの笑顔で話しかける。

「いやー、スーノ、ありがとな。この剣、すごく使いやす……」

そこまで言ったところで、スーノは黙ってエーギルから「月の剣」を奪うように取り返し、すぐさま彼に背を向ける。

「あ……、そういえば、スーノ。さっき言ってた『ルーノ』ってのは……」

エーギルはそう問いかけるが、スーノは何も答えずに、そのまま足早に去っていった。

「……あ、行っちゃった……」

スーノが以前からエーギルに対しては冷淡な態度を取ることが多いが、今回はいつも以上に露骨にエーギルを避けようとしているように見えたため、エーギルとしても微妙に首を傾げる。

「……まぁ、いっか。おーい、みんな〜! 帰ろうぜ!」

最後はいつも通りのテンションで、他の従騎士達と共に宿舎への帰路につく。彼が「真相」に辿り着くのは、まだもう少し先のことになりそうである。

☆合計達成値:189(103[加算分]+86[今回分])/120

→次回「魔境探索クエスト(

AH

)」発生確定、その達成値に34点加算

昨今のカルタキアにおいては、混沌災害の激増に伴い、医療機関の需要が高まりつつある。もともと回復系に特化した「メサイア」の聖印の持ち主であるエイシスをはじめとして、君主達の中には《治癒の印》などの医療系の能力が使える者達もいるが、彼等が聖印の力を使うことは彼等の精神力を削ることになるため、一度にそこまで大勢の人々を治癒出来る訳ではない。ましてやカルタキアでは魔法も魔法薬も効果を発揮しないという事情もあり、他の地域から多くの医師や看護師を招いた上で、診療所を増設する必要が発生していた。

人材の手配についてはソフィアやカルタキアの文官達がそれぞれの人脈を駆使して各方面に手配を始めていたが、彼等の到着よりも先に、まずは物理的に収容出来る施設を建設する必要があり、現在のカルタキアは何事においても人手不足なため、従騎士達にも土木作業の手伝いの依頼が届くことになる。

星屑十字軍の

リュディガー・グランツ

もまた、そんな依頼に基づいて、建設現場へと木材を運ぶ役割を担っていた。

「木の伐採とかならやった事はあるけど、建材は扱いが違いますよね。運び方は変わらないといいんですが……」

リュディガーがそう呟きながら、荷車を引きつつ製材所を訪れると、そこには見覚えのある人物の姿があった。鋼球走破隊の

ヨルゴ・グラッセ

である。

「いや〜、やっぱ動かないものを斬るのは楽で良いねぇ〜」

ヨルゴが自分で伐採した木の皮を剥がしながら、のんびりとそんな独り言を口にしていたところに、リュディガーが声をかける。彼等は先日の未来都市の魔境で共闘した間柄であった。

「お疲れ様です、ヨルゴ殿」

「あ〜、リュディガーさん〜、あなたも今回はまちづくりのお手伝いですか〜」

「えぇ。思えば、ココ最近の作戦では出ずっぱりでしたから。お世話になる街のために、汗を流そうかと思いまして。オマケに体も鍛える、一石二鳥でしょう?」

「は〜、なるほど〜」

どんな任務でも全力で取り組むリュディガーと、どんな任務でも程々に済ませようとするヨルゴは、対象的なテンションでそんな言葉を交わす。ちなみに、ヨルゴの仕事はそれなりに丁寧だが、あまり速くはなく、時間をかけた割には仕上がった建材の量は多いとは言えない状態であったのだが、リュディガーはそれらを全てまとめて荷車に載せようとする。

「え〜っと〜、全部一気に運ぶのは重いんじゃないかと〜」

「大丈夫です。筋力を鍛える良い機会ですし」

リュディガーはそう答えるが、ヨルゴとしてはそのペースで運ばれると自分の方もペースを上げないといけない空気になるため(全力で頑張らなければならなくなるため)、あまり望ましくはなかった。そんな彼の思惑など全く気付かぬまま、リュディガーはテキパキと建材を荷車へと運びつつ、ふと気になったことを問いかける。

「そういえば、ヨルゴ殿も、タウロス閣下と同じマローダーを目指しているのですか?」

リュディガーは現在、将来の自分の進むべき選択肢の一つとして「マローダー」へと聖印を覚醒させる道を考えており、そのために筋力も鍛えなければ、というのも、今回の肉体労働任務に参加した動機の一つであった。

「え? あ〜、いや〜、まだそこまでは特に〜。というか〜、まぁ〜、そもそも自分は、もともと戦いもあまり得意ではないので〜」

そんな端切れの悪い言葉で適当にごまかしている間に、リュディガーは荷車一杯にヨルゴのここまでの成果を全て詰め込み終えた。

「では、届けて来ます。他の部署の運搬も一通り回ったら、また受け取りに来ますね」

リュディガーはそう言って、苦しそうな形相を浮かべながら重い荷車を引き始める。

「あ〜、やっぱりちょっと多すぎるんじゃないかと〜」

「いえ、大丈夫です」

実際、リュディガーはもともと慢性の成長痛(?)故に顔をしかめがちになるだけで、そこまで苦しく思っている訳でもない。むしろ、今から自分が運ぼうとしている建材が新たな診療所へと生まれ変わることへの楽しみから、心は遙々としていた。そんなリュディガーを見送りながら、ヨルゴは溜息を付きつつ、ボチボチと仕事を再開する。

「は〜、まぁ仕方ないから〜、もう少しだけペースを上げるか〜」

彼がそう呟いたところで、突然、彼の前に一人の褐色の少女が現れる。カルタキアの領主ソフィアであった(下図)。

「ならば、少し手伝ってやろうか?」

「ソ、ソフィア様!? あ〜、いや〜、まぁ〜、さすがに領主様のお手を借りるという訳には……」

「遠慮は無用。我が聖印の力を借りて、存分に働くが良い」

「え? それってどういう……?」

ヨルゴが困惑する中、ソフィアは《再動の印》をヨルゴに対して発動した。すると、ヨルゴは突然、心も身体も軽くなったようにキビキビと動けるようになり、それまでの二倍の速度で製材作業を進めていくようになる。

「おぉ〜、なんかよく分からないですけど凄いですね〜」

「では、しっかりと励めよ」

そう言ってソフィアは去っていく。なお、《再動の印》を施された対象が本気で全力で活動した場合、通常の二倍の気力を消耗することになるのだが、ヨルゴの場合はもともと半分程度しか本気を出していなかったため、結果的に人並み程度の気力を消費しただけで済み、特に後々になって反動や後遺症が発生することもなかった。

******

「ヨルゴ殿からの建材、お届けに上がりました」

リュディガーがそう言って建築現場へと足を運ぶと、そこでは潮流戦線の

ユリアーネ・クロイツェル

が、建築作業の現場監督の任務を担っていた。

「リュディガーさん、ありがとうございます。それだけ大量のお荷物を運んで来られたのであれば、お疲れでしょう? こちらで一休みされていって下さい」

ユリアーネは建築作業要員の人々の仕事のスケジュールを管理して、彼等に過度に負担がかからないよう、適度に休憩を挟む形でシフトを組み、休憩中の人々には彼女の手作りの焼き菓子やとっておきのお茶などを複数用意して、彼等が働きやすい環境を整えていた。

「お申し出はありがたいのですが、私はこの後、また別の建材の運搬に向かう予定ですし、あちらで働いている方々のことを考えると、私だけがここで慰労されるという訳にも……」

「そういうことでしたら、こちらのお菓子をその建材所に持って行って、製材現場で働いている方々と一緒にご休憩される、というのはいかがでしょう?」

「なるほど……、では、ありがたく、そうさせて頂きます」

「製材作業をされている方々にも、よろしくお伝え下さいね。みなさんのおかげでこの街は成り立っているんですもの。無理をされて倒れられては困りますわ。もちろん、あなたご自身も」

「分かりました。そのお言葉、確かに彼等にも伝えさせて頂きます」

リュディガーはそう言って、その場を後にする。表情は相変わらず辛そうな顔付きのままであったが、心は先刻以上に晴れやかであった。そして建築中の建物を見ながら「うちの街の参考にできるといいな」などと思いつつ、次の作業所へと向かうことになる。

一方、そんな彼とは入れ替わりに、今度はヴェント・アウレオの

ラルフ・ヴィットマン

が、何人かの街の住人達を連れて建築現場に現れる。

「ユリアーネさん。こちらの方々に、建築作業を手伝って頂けることになりました」

ラルフは人手不足の現状を補うために、この町の人々に診療所建築を手伝ってもらえるように交渉して回っていた。

「是非みなさんの力を貸していただきたいのです、お願いします」

そんな彼の申し出に対して、ラルフには先日の泉の魔境の解決の際に尽力したという実績もあったため、ラルフ達に助けられた少女達とその縁者の人々が積極的に名乗り出てくれたのである。

「あんた達には、いつも助けられてるからな」

「ていうか、むしろ診療所は俺達自身にとっても必要なものだし」

「仕事のない日に軽く手伝う程度でも良ければ、ぜひ協力させて下さい」

そんな彼等の申し出に関して、ユリアーネも満面の笑顔で迎え入れる。

「ありがとうございます。私たち従騎士の中には、自らの命を顧みない覚悟を持った方も多いですからね。出来る限り、苦しむ人を減らすためには、みなさんが頼りなんです」

彼女はそう伝えた上で、彼等の予定を聞いて、スケジュールを再調整する。彼等が加わってくれれば、それぞれの時間帯の労働力が全体的に厚みを増すことになるため、当初の想定以上に順調に作業は進みそうである。

そんな中、ラルフもまたこの場にいる面々全体に対して語りかける。

「ありがとうございます、僕に出来ることならお手伝いさせていただきますよ。もし人手が足らなかったら遠慮なく言ってください」

「それは助かりますわ。では、お手数で恐縮なのですが、この地図の印が付いている診療所のお医者様方から、書類を受け取って来て下さいませんか?」

ユリアーネはそう言って、手に持っていたカルタキアの街の地図を示す。そこには確かに、いくつかの場所に印が付けられていた。

「書類?」

「えぇ。新しく診療所を作るに当たって、どのようなアメニティを提供すべきか、ということについてのアンケートを、現場の医師の方々にお願いしていたのですが、私は今、こちらの現場を離れる訳にはいかなくて、回収に行けていないのです」

「なるほど、分かりました。そういうことなら、僕も医療技術について学びたいと思っていたところなので、ついでに色々と聞いてきます」

「まぁ♪ 医療に興味が?」

「少しでも学べたら、この先の船旅でも役立ちそうでいいかな、と思っている程度ですが」

「あら♪ 素敵ですわね♪」

ユリアーネはそう言って地図をラルフに託すと、ラルフはまず一番手近な診療所へと向かっていく。そして、そのタイミングでちょうどシフト交代の時間となり、勤務組がユリアーネの元へと戻ってきた。

「お嬢さん、一階の骨組みの設置は終わったぜ」

それは、当初の予定よりもかなり早めの進展であった。ユリアーネは即座に拍手で称える。

「なんてすばらしいご活躍なのでしょう♪ ありがとうございます♪」

「まぁ、この仕事が終われば、またアンタの淹れてくれた紅茶が飲めるってのは、それなりのモチベーションにはなったかな」

「私では、到底ソフィア様達には及びませんが、少しでもみなさんをねぎらえるなら幸いです♪」

彼等をそう言ってユリアーネが歓待している中、今度はそのソフィアからの使者が現場に到着した。幽幻の血盟の

アヴェリア

である。彼女は日頃は事務処理担当として領主の館で働いていることが多いため、あまり表に出る機会は多くないが、この日は査察官としてこの建設工事現場の状況確認のために派遣されていた。

「ここの現場責任者は誰? 本日の報告書を……、って、ユリアーネちゃん!?」

アヴェリアはユリアーネを見た途端、驚愕と歓喜が入り交ざった声を上げる。彼女達は以前から交友があり、先日は酒の席でアヴェリアがユリアーネに「自分の性的指向」を明かした上で「深い好意」を寄せられる、という一件があったため、ユリアーネはその時のことを思い出して、一瞬顔を真赤にするが、すぐに「いつもの優雅な微笑み」を取り戻して応対する。

「はい、私がこの建設現場を管理させて頂いています」

「そうだったのね! もっと早く言ってくれたら、私もソフィアさんにお願いして配置転換してもらって、ずっとこっちに付きっきりで、あなたのお手伝いをさせてもらったのに!」

ユリアーネとしては、アヴェリアからのこの想いにどう答えれば良いのかが分からない、というのが今の心境なので、そのような状況になると色々と業務に支障が出そうな気もするが、それはそれとして彼女に好意を抱かれること自体は悪い気はしないので、素直に笑顔で答える。

「ふふ♪ アヴェリアさん。ありがとうございます♪ せっかくですから、こちらで紅茶でも御一緒しながら、状況報告させて頂きましょうか?」

「そうね! そうしよう♪」

アヴェリアはそう言いつつ、無意識のうちに他の作業員達に対して「冷たい視線」を送る。その「空気を読め」と言いたそうな瞳を目の当たりにした休憩中の作業員達は、ひとまずアヴェリアに席を譲って、その場から去って行った。そして二人は休憩所の一角で向かい合って座りつつ、ひとまずアヴェリアが一通りの報告を伝える。

「じゃあ、予定よりも早めに進んでいるのね?」

「えぇ。これも、他の従騎士の方々と、そして沢山のカルタキアの住人の方々が協力して下さったおかげです♪」

「それはきっと、ユリアーネちゃんが指揮を執ってくれてるからよ」

「いえ、私は本当に何も大したことはしていませんわ」

「あなたがいてくれるだけで、みんながやる気になるのよ。だって、私がそうなんだもん」

それはアヴェリアの個人的な感情が大きく影響しているという側面は否めないのだが、その点を抜きにしても、ユリアーネの存在が街の人々に好影響を与えていることは確かであった。

「だからさ……、その、難しいかもしれないけど……、今のこの混沌災害の騒動が終わった後も、このカルタキアに残るってことは、出来ない?」

アヴェリアにそう問われたユリアーネは、何かを悟ったような静かな笑みを浮かべながら、申し訳なさそうな声で答える。

「私はこの遠征から戻ったら、家の都合で結婚することが決まっていますの」

「え……?」

「ですから、ある意味、今はつかの間の『自由な時間』なんです」

そう言われたアヴェリアは、絶句してそれ以上は何も言えなかった。この時点でアヴェリアが何を考えていたのかは分からないが、ユリアーネにとっては、このアヴェリアとの対話の機会も含めて今が自分にとっての「大切な時間」なのだということを、改めて強く実感していた。

******

金剛不壊に船員の一人である18歳の従騎士

ペドロ・メサ

は、ハルーシアの領主家の長男である。彼はこれまで、他の従騎士達が様々な任務に赴く中、船内にて留守を守る役割を担っていたため、あまり表舞台に出ることがなかった。

そんな彼が今回、新しく診療所を建設するという話を聞き、ひとまずそのために必要な医療器具の調達ルートを確保しようと、港に停泊している商船達を回って調べてみることにした。カルタキアに来て以来、ほぼ常に港で留守番をし続けてきた上に、もともと医療方面の知識に長けていたこともあり、この港を行き来する商人達の中で医療関係の品々を取り扱っている船に関しては、概ね目星がついていたのである。

ペドロは港の近辺の商人達の間に渡りをつけながら集めた情報を元に、調達可能な物品数とコストについて、歩きながら計算を始める。

「えーっと、今計画している診療所の規模からすると、毎月必要となる気付け薬と治療キットの数は……、これだけあれば足りるかな?」

いくつか購入したサンプルと書き記したメモ紙に目を通しながらペドロがそう呟いているところで、港に新たな一隻の船が到着する。ただ、その船は遠目に見ても分かる程に大きく損傷しており、明らかに「正常な状態での寄港」ではないことは明白である。心配になったペドロがその船の停泊しようとしている先へと向かうと、甲板から船員が叫んだ。

「すまない! 怪我人がいるんだ! 誰か、医者はいないか!? せめて治療器具だけでも貸してもらえないか!?」

それに対してペドロが答える。

「私は金剛不壊所属の従騎士、ペドロ・メサ。多少は医療の心得があるので、もし良ければ治療を担当させてもらうことも可能だが……」

「ありがたい! 今すぐ頼む!」

船員はそう言うと、すぐさま埠頭の一角に接舷し、そして渡り橋を用いてペドロを船内へと招き入れる。その過程でペドロは船の甲板が不自然な形で凹んでいることに気付いて問いかけた。

「一体、ここに来るまでに何が?」

「さっき、向こうの海域で、唐突に『空飛ぶ船』からの砲撃を受けたんだ」

「空飛ぶ船?」

この時点でペドロの脳裏には、すぐに例の武装船強奪事件が思い浮かぶ(なお、時系列的には今は既にその事件の解決後である)。しかも、彼等が言うにはその船首には巨大なドクロが彫られていたとのことなので、おそらくはペドロの同僚であるウェーリーが見たと報告していた「ドクロの飛空船」のことだろう。彼等はかろうじてその砲撃から逃れて寄港したが、その過程で多くの者達が負傷してしまったらしい。

やがて彼等が船室へと辿り着くと、そこには既に何人もの船員達が重傷で苦しんでいた。

「これは……、さすがに全員一度に応対するのは難しいから、とりあえず、一番傷が深い人から優先的にこの場で処置した上で、港の近くの診療所の方に随時移送、という方向で」

ペドロはそう告げて目の前の患者に対して簡易処方をおこなっていく。その上で、港の診療所に空きベッドが残っていることを切に祈るのであった。

******

その頃、港の診療所では、星屑十字軍の

ニナ・ブラン

が、入院中の患者達から話を聞いて回っていた。彼女もまた、新たな診療所の建設計画に関わる者の一人として、実際に療養中の人々が入院中に感じている不都合や、精神的な不安感をもたらす要因などについて聞き出そうと動いていたのである。

この診療所には個室がなく、それぞれの大部屋に大量のベッドが並んでいる。ニナはその中の一つに横たわっていた、脚を怪我した男性に問いかける。

「長い間この診療所にいて、何か困ったことや、不安に思うことはありませんか?」

そう問われた若い男性は、少し悩ましい表情を浮かべながら呟いた。

「うーん……、あんまり大きい声じゃ言えないんだけど……」

どうやら周囲に聞かれたくないようなので、ひとまずニナは彼の口元に耳を近付けた。すると、その男性は少し気まずそうな顔を浮かべながら、こう囁いた。

「出来れば隣のベッドとの間に、衝立がほいしかな……」

「あぁ、なるほど……」

確かに、これだけ大勢の人々が一緒に寝泊まりしていると、プライバシーはほぼ存在しない。男性ですらそう思うのだから、女性の患者の中にもそのように考えている人は多いだろう、ということは容易に想像がつく。理想としては個室が欲しいところだろうが、それが無理でも、せめて隣の人との間で一枚簡易壁があるだけでも、少しはマシになるだろう。

他の患者の声を聞いてみても、やはり同様に「他の患者との共同生活」の中で微妙なストレスを感じている者達が多いようで、中には「耳栓」を希望する声や(どうやら、隣の患者のイビキが、かなりうるさいらしい)、病室の中に充満した他人の体臭や薬品の匂いが気になるという声も多かった。

一方で、患者本人も何が原因なのかが分からないような「漠然とした不安」に襲われている者もいた。自分の症状は本当に治るのか、一時的に治ったとしてもまた再発するのではないか、完治後も前と同じように仕事が出来るのか、という悩みを抱えている者達に対しても、ひとまずニナは一通り話に聞き入りながら、彼等の悩みに真摯に耳を傾ける。最初は彼等の言葉を優しく肯定する形で「聞き役」に徹しているつもりだったが、やがてニナの中でも彼等に対して過剰に感情移入しすぎたのか、徐々にニナ自身が涙目になってくる。

「そうですよね……、辛いですよね……、不安ですよね……。ごめんなさい、今の私には、どうしてあげることも出来なくて……」

声を震わせながらニナがそう答えると、話していた患者達も「聞いて、共感してもらえたこと」に満足したのか、少しすっきりしたような表情へと変わっていく。やはり、精神面に関しては直接誰かと対話する機会を作ることが改善への道に繋がりうるようだが、精神的に不安定な患者同士での対話は場合によってはトラブルに発展することもあるし、かといって看護師が常に付きっきりで対応するというのも現状では難しい。ならばせめて、彼等の精神的な不安を発散させるように、少しでもストレスを減らせるような環境を整えたいところである。