昆虫採集法まとめ

昆虫を捕る方法(昆虫採集法)について自分なりにまとめてみました。

見採り法(ルッキング)

- 基本中の基本…だと思う。フィールドを歩き回って見つけた昆虫を採集する方法

- 虫のいるポイントをじっくり見て回ります

- クヌギ・コナラなどの樹液が出ているところはクワガタムシやカブトムシ・カナブン等一部のコガネムシやオオムラザキなどのタテハチョウ、ヨツボシケシキスイ等小型甲虫なんかが集まるのは有名な話。

- ついでにそれらを狙いにカマキリ類やスズメバチ類なんかも寄ってきたりと賑やかなポイントですよね。

- 花にはチョウの他に、ハナムグリ等のコガネムシ類やハナカミキリ等のカミキリムシ類が来たりします。カエデは糖分が多いこともあって花にはいろんな甲虫が来るとか…

- 道端にある小動物の死骸にはオサムシ、シデムシ、エンマムシ等食肉性・食腐性の昆虫が寄ってきます。他にも糞にはダイコクコガネ等、食糞性のコガネムシやチョウが、落ちている果実にはコガネムシ類やケシキスイ類がいたりします。

- 腐敗しかかったスイカにエゾカタビロオサムシがいたこともありました。

- 林道・畑等の側溝にはオサムシなんかが落ちていたりします。飛べないから一度落ちたら脱出できないわけです。

- クヌギ・コナラなどの樹液が出ているところはクワガタムシやカブトムシ・カナブン等一部のコガネムシやオオムラザキなどのタテハチョウ、ヨツボシケシキスイ等小型甲虫なんかが集まるのは有名な話。

誘引法(トラッピング)

- トラップ(罠)を使って昆虫をおびき寄せ採集する方法です。

- ベイトトラップは誘引物(餌とか…)を使って昆虫をおびき寄せるトラップの総称です。ターゲットにする昆虫の種類によってさまざまなトラップがあります。

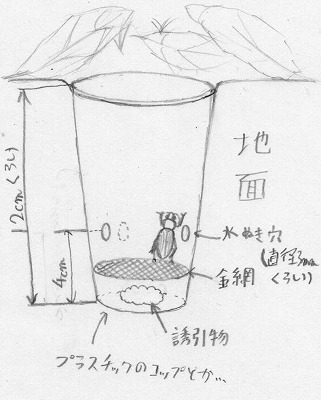

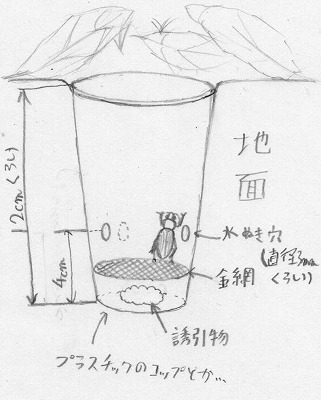

- オサムシトラップ(略してオサトラ)は地表性の昆虫を採集するのに便利な採集法です。誘引物をコップなどに入れ、地面に埋めると、誘引されてきた昆虫がコップの中に落ちて、抜け出せなくなった所を採集する方法です。

- このトラップの一番の肝は誘引物です。人によって秘伝?の方法があったりなかったりですが、一般的には死肉や釣り具屋で餌として売っているサナギ粉、酢酸や乳酸菌飲料を使ったりします。

- このほかにも雨水を排出するためコップに穴をあけたり、屋根を付けたりして、雨天時への対策や、昆虫が液状の誘引物を飲み込まないように工夫したり(標本にしたときに腐りやすくなる)、鳥や獣がトラップを荒らすのを防ぐため、誘引物に一味唐辛子を混ぜたりとさまざまな工夫をしたりします。

- 主にオサムシ・ゴミムシやシデムシなんかが取れます。

- 果実トラップは誘引物をストッキングとかに入れて木の幹に縛り付けたり、めんどくさいときはそのまま幹になすりつけたりする、クワガタやカブトムシを捕る人にとってはお馴染みの方法です。小学生の頃とかよくやってたなぁ…

- 誘引物はパイナップルやバナナなどトロピカルな果物を使うのが一般的なようです。これに焼酎なんかをつかって発酵させたものを使ったりします。

- 一見手軽な方法に見えますが、設置する高さにより、捕れる昆虫が変わってくるようです。

- ハチジョウヒラタクワガタやチョウセンヒラタクワガタは地面近くに仕掛けた方がよく捕れるのだとか…

- 捕れる昆虫は、クワガタムシやコガネムシ類、タテハチョウやジャノメチョウなんかが捕れるようです。

- オサムシトラップ(略してオサトラ)は地表性の昆虫を採集するのに便利な採集法です。誘引物をコップなどに入れ、地面に埋めると、誘引されてきた昆虫がコップの中に落ちて、抜け出せなくなった所を採集する方法です。

- ピットフォールトラップは前述したオサムシトラップの誘引物なしのトラップです。

- 別に餌なくても結構捕れるんじゃん…という経験から生まれたトラップのようで、誘引物で勝負しない分とにかく沢山仕掛けまくります。人海戦術です。

- いちいち誘引物を仕込んだりする手間が省けたり、設置・回収する時も臭くなくていい…(あれ臭いが結構きついんですよ…慣れるけど…)っていうのもあります。

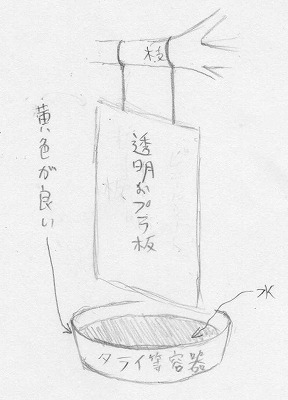

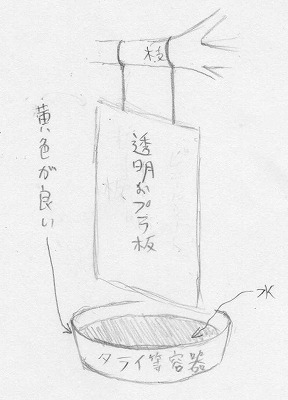

- ウインドトラップは枝なんかに透明なプラ板なんかをぶら下げておいて、その下に水を張った盥や洗面器などの容器を置いておくトラップです。

- 飛んできた昆虫がプラ板に気付かずにそのままぶつかって盥の中に落下っていう理屈です。

- なんで見晴らしのいい場所に設置しておくのが良いようです。

- ぶっちゃけプラ板なくてもぼちぼち捕れます。その場合は木の枝の下なんかに仕掛けておくと木の枝から落ちてきた虫が捕れたりします。

- 水を張っておく容器は黄色のものが良いようです。なんか昆虫が寄ってくるのだとか…

- ハネカクシの採集にはもってこいだそうです。

- 灯火採集(ライトトラップ)は昆虫の走光性を利用した採集法です。

- 夜間、見晴らしの良い場所に白い布を張り、それをライトを使って照らし、それによってきた昆虫を採集します。

- ここよりも詳しいサイト様がググれば沢山あると思うので詳しい説明は割愛。ライトは普通の蛍光灯ではなく、ブラックライトなど、紫外線領域に近い可視光を発するランプを使うことが多いようです。

- そして電源装置ですが、一般的には発電機を用いているようです。もし自動車用バッテリー&DC-ACインバータのタッグで電力を賄えるなら、静かだし良いと思うナァ…

- 個人的には小さい頃のトラウマで、スズメガとか大型の蛾類が死ぬほど苦手なのであんまりやりたくないす…

- ヤママユガ等、大型の蛾類やカブトムシ・クワガタムシ等の甲虫、変わり種ではヘビトンボなんかが捕れるらしいです…

すくい網法(スイーピング)

- 捕虫網で草むらをすくうように振る採集法です。

- 植物の葉上にいる昆虫を採集します。

- 網が傷みやすい、しかもひっつき虫(オオオナモミとかの服にくっついてくる種子)がひっついたりします。その辺は覚悟しましょう

- テントウムシ、ハムシ等が取れます。

叩き網法(ビーディング)

- 昆虫がいる木の枝などを棒で叩いて落とし、それを採集する方法です。

- 落ちてきた昆虫を叩き網という道具を使って受け止めますが、別に傘でも代用できます。というか傘の方が使い勝手が良い場合もあります。

- その場合、傘はなるべく無地の白いものを選びましょう。その方が虫が見やすいです。

- 木によってはイラガの幼虫とかがボタボタ落ちてきたりします。毒毛虫なので注意しましょう。

写真はヒロヘリアオイラガの成虫。

- イラガは幼虫は毒があるが、成虫には毒がありません。

- ドクガは幼虫・成虫ともに毒があります。気をつけて。

ツルグレン装置

- ツルグレン装置といわれる、特殊な装置を使って土中の微小な生物を採集する方法です。

- コーヒーはドリップよりもサイフォンで入れる方が良いよね…っていう人向けだと思う…多分…

- 土中の生物が乾燥と光を嫌う性質を利用し、生物を含む土の上から白熱球で光と熱を与えてやることにより、これから逃げようとする生物がふるいの目を抜け、漏斗を通って下の容器に落ちたところを採集します。

- 割と簡単そうな仕組みなので自作できるかも…一応ちゃんとしたやつが販売されていたりします。

- アリヅカムシ、ハネカクシ等、土中の微小な昆虫が捕れます。

ふるい分け採集(ハンドソーティング)

- 本来のハンドソーティングは白い布などの上に直接土をのせて、それをピンセットなどでより分ける方法ですが、ここではふるいも使う方法を説明します。

- 筆者みたく、ツルグレン装置なんぞ使って、いちいち虫がポトポト落ちてくるのなんか待ってられるかぁぁぁぁ!!大体高いし、んなもん買ってる金があったら他のもん買うわ!っていう人向けです。

- 土をふるいの中に入れてふるい分けて、土の細かい粒にまぎれて落ちてくる昆虫を採集します。

- 始めは昆虫のあまりの小ささに戸惑いますが、次第に目が慣れてきて、すぐに見つけられるようになります。

- ハネカクシ等が捕れたりします。