Oxygen not Included - Spaced Out! @ ウィキ

チャージポンプ

最終更新:

oniso

-

view

チャージポンプ

何に使うの?

SCPS(スイッチトキャパシタパワーサプライ)の部品の一つとして使用し、発電機の作動制御と電力供給を担当する。

必ずスイッチトキャパシタと同時に配置する必要がある。単品で使っても意味がないので注意が必要。

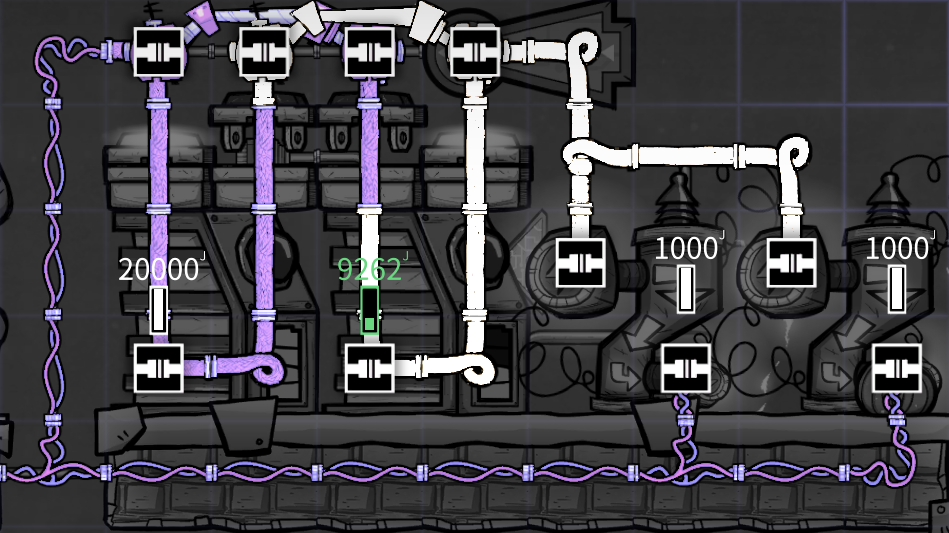

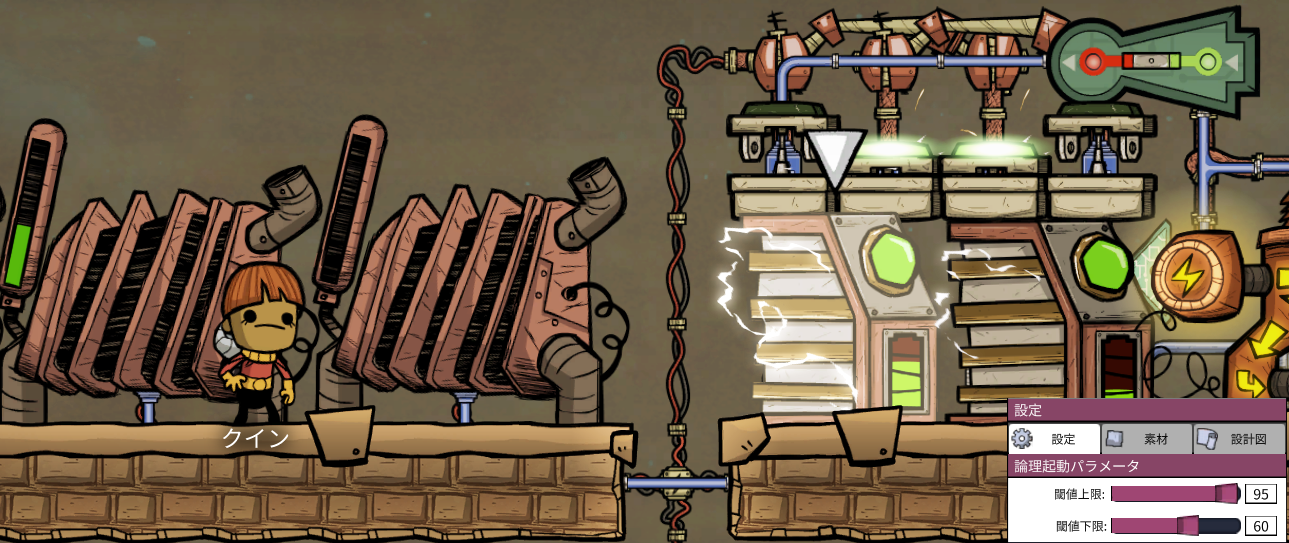

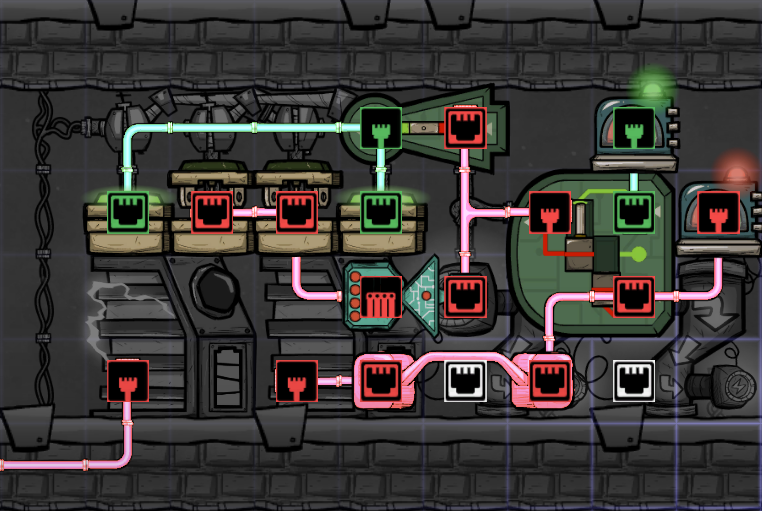

実装例

- 電源回路

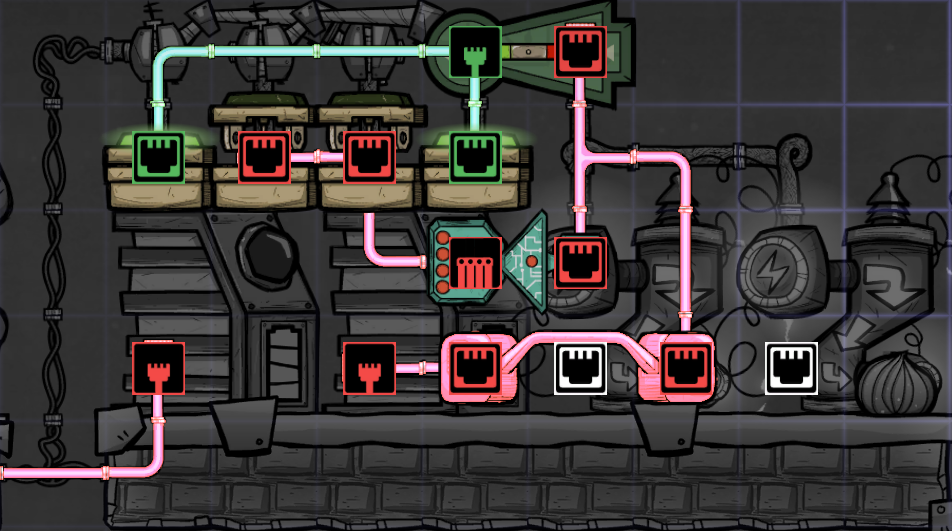

- 自動化回路

- スマートバッテリーの設定

チャージポンプはスマートバッテリーの信号をもとにして動作する。このデザインでは右側のスマートバッテリーの残量が一定量を超えると供給側に切り替わり、また一定量を下回ると被充電側に切り替わる。

設定範囲は70%-30%が一般的。

画像は一例で、電源遮断器を使って片側ずつ充電する仕組みを作れれば、形状は割と自由度が高い。

いろんな人がいろんなデザインを作って公開しているので色々と調べるのが吉。

いろんな人がいろんなデザインを作って公開しているので色々と調べるのが吉。

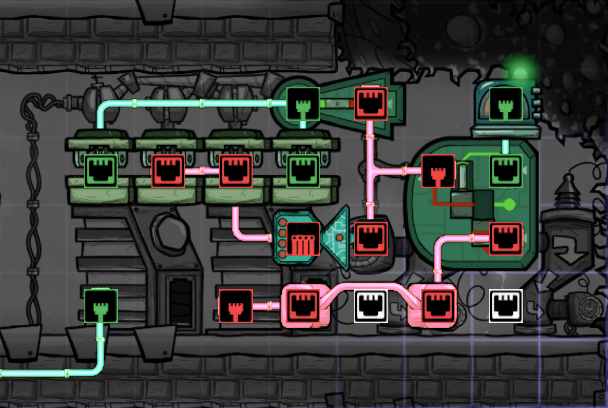

発電機と電力消費側設備(スイッチトキャパシタ)は、左または下側に這わせてある電線の側に接続する。

導電線側には電力を消費する設備を繋いではいけないことに注意。

導電線側には電力を消費する設備を繋いではいけないことに注意。

なお、この実装例では電源遮断器のバグに対応できないため、実用する場合は後述するバグ対応版をおすすめする。

チャージポンプのしくみ

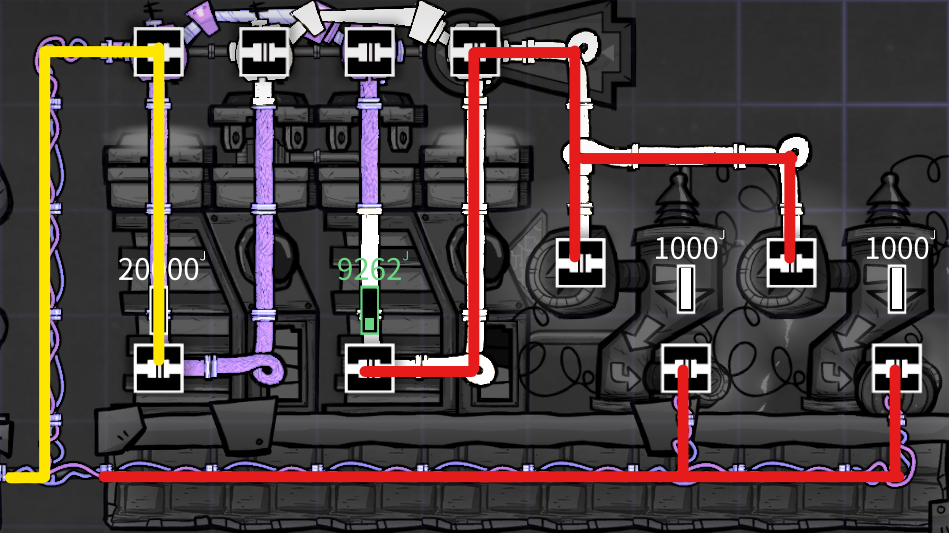

2つのスマートバッテリーからの自動化信号を使って、発電機への信号制御と電気回路への電力供給を分割して別々に行う。

右のスマートバッテリーの電力が十分な場合、右のバッテリーは電力供給側となって、電力変圧器を通して回路に電力を供給する(赤い線)。

対して左のバッテリーは充電担当で、電線の回路から電力供給を受けて充電される(黄色い線)。

右のスマートバッテリーの電力が低下して充電が必要になった場合、右のバッテリーは充電側となり、電力供給を受けて充電される(黄色い線)。

入れ替わるようにして左のバッテリーが電力供給側に接続されて、電力変圧器を通して電力を供給する役割に代わる(赤い線)。

このようにしてスイッチトキャパシタは2つのスマートバッテリーが役割を交代しながら回路に電力を供給する。

同じ回路を使って電力供給と充電が行われているため、供給側のおおむね半分程度は充電側に流れているが、さほど大きな問題にはならない。

同じ回路を使って電力供給と充電が行われているため、供給側のおおむね半分程度は充電側に流れているが、さほど大きな問題にはならない。

電力変圧器の役割

ONIのバッテリーは、電力を消費する機器が接続されていないと電力を放出しないしくみになっているため、電力変圧器はバッテリーから電力を吸い出して回路に放出する役割を持っている。

2つ並べてあるのは、消費側のスイッチトキャパシタで使う2000wを最低限供給するため。

2つ並べてあるのは、消費側のスイッチトキャパシタで使う2000wを最低限供給するため。

発電機の動作制御

これが一番肝心な役割。

チャージポンプの制御に使っていない方のスマートバッテリーから自動化ワイヤーを伸ばし、制御下に置く発電機へと接続する。

バッテリーの論理起動パラメータは、そのまま発電機を動作させる優先順位になる。

バッテリーの論理起動パラメータは、そのまま発電機を動作させる優先順位になる。

たとえば上記のサンプルだと、バッテリーの残量が60%を切ると発電機を稼働させ、95%に達すると発電機を止める。

チャージポンプはお互いに同じ電力回路上につなぐことを前提としているため、左のバッテリーの充電状態はおおむねすべてのチャージポンプで平均化される。SCPS全体で発電機+チャージポンプの設定に差異を持たせることで、特定の発電機の稼働を優先させたり、節約したい資源を使う発電機の稼働率を下げたりできる。

チャージポンプはお互いに同じ電力回路上につなぐことを前提としているため、左のバッテリーの充電状態はおおむねすべてのチャージポンプで平均化される。SCPS全体で発電機+チャージポンプの設定に差異を持たせることで、特定の発電機の稼働を優先させたり、節約したい資源を使う発電機の稼働率を下げたりできる。

水素発電機に水素噴出孔から水素が供給されているあいだは最優先で水素発電機を動かすが、水素が足りなくなって稼働率が落ちてきたら天然ガス発電機を動かし、それでも足りなくなったら石炭発電機を動かす、といったことが可能になる。

もしくは、熱や二酸化炭素の処理が煩雑になりがちな石油発電機の稼働率を落として、その分扱いやすい他の発電機を優先するようにもできる。

もしくは、熱や二酸化炭素の処理が煩雑になりがちな石油発電機の稼働率を落として、その分扱いやすい他の発電機を優先するようにもできる。

なお資源消費が実質無い or 任意で止められない発電設備であるソーラーパネル、蒸気タービン、プラグスラッグ厩舎に関しては、制御せずそのまま発電設備を回路に接続してしまって構わない。

(優先順位的にはそれらは常に動作するため最優先と同じ扱いになる)

(優先順位的にはそれらは常に動作するため最優先と同じ扱いになる)

電源遮断器バグ対策

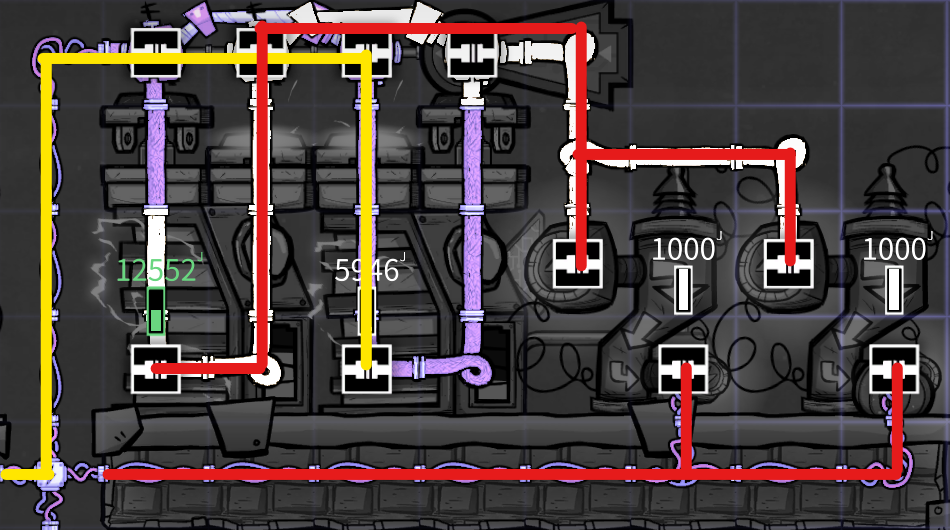

電源遮断器のバグが発生した状態。

電源遮断器がグリーンの信号を受け取っているにも関わらず、切断状態になっている。

右のスマートバッテリーの充電状態が30%より上でかつレッド状態だと、バッテリーが30%より消耗しない限りこの状態は変化しないため、電源遮断器が接続状態になることはなく、このチャージポンプの2つのスマートバッテリーのどちらにも充電されないし、電力も消費されない。

右のスマートバッテリーの充電状態が30%より上でかつレッド状態だと、バッテリーが30%より消耗しない限りこの状態は変化しないため、電源遮断器が接続状態になることはなく、このチャージポンプの2つのスマートバッテリーのどちらにも充電されないし、電力も消費されない。

スマートバッテリーの自然放電量は400J/サイクルなので、最悪の場合は自然放電のみでバッテリーの残量が70%から30%まで低下する200サイクルの間、このチャージポンプは機能しないことになり、非常にまずい。

もっとまずいのがこちらのパターンで、残量が30%未満の状態で電源遮断器が切断状態になってしまうと、もう時間経過では復旧せず、プレイヤーが気づいて手動で変更する必要が出てくる。

チャージポンプからは電力が足りない旨の信号が発電機に送られ続けるため、電力がどれだけ余っていようと発電機は動き続けることになる。

チャージポンプからは電力が足りない旨の信号が発電機に送られ続けるため、電力がどれだけ余っていようと発電機は動き続けることになる。

結局のところ、何が起きているのか

電源遮断器の昔からあるバグで、コロニーの規模がある程度大きくなってくると、セーブデータのロード時にグリーンの信号を受けていても切断状態になる、というものがいまだに残っている。

このバグが発生すると、チャージポンプやスイッチトキャパシタにおいて、自動化信号の元になるスマートバッテリーへの電力の消費/供給どちらの回線も切断されるため、自動化信号が変化しなくなり、電源遮断器が復旧できなくなる。その結果としてチャージポンプやスイッチトキャパシタは役割を果たせなくなってしまう。

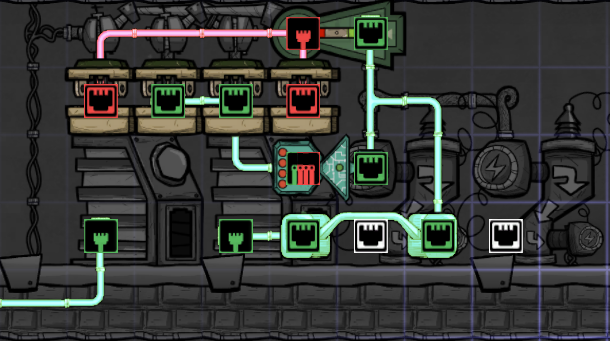

回避策1

チャージポンプの動作をスマートバッテリーからの信号ではなく、タイマーセンサーからの信号を使って強制的に切り替えるように設計する。

設置自体が単純で分かりやすいのはこれ。

この方式であれば、たとえロード時に問題が出たとしても、タイマーセンサーに設定した秒数以内には必ず復旧する。

レッドとグリーンの信号は必ず秒数を一致させておくこと。2つのバッテリーがバランスよく充電されなければチャージポンプは役に立たない。

この方式であれば、たとえロード時に問題が出たとしても、タイマーセンサーに設定した秒数以内には必ず復旧する。

レッドとグリーンの信号は必ず秒数を一致させておくこと。2つのバッテリーがバランスよく充電されなければチャージポンプは役に立たない。

ただしこの方式には以下の問題がある。

- バッテリーの状態を見ていないため、十分に充電が行われないうちに切り替わったり、あるいは放電し切っているのに切り替わらなかったりすることが発生する。

- コロニー全体の発電機の数や電力消費量が変化するごとに、時々見回ってタイマーセンサーの秒数が妥当か判断する必要がある。

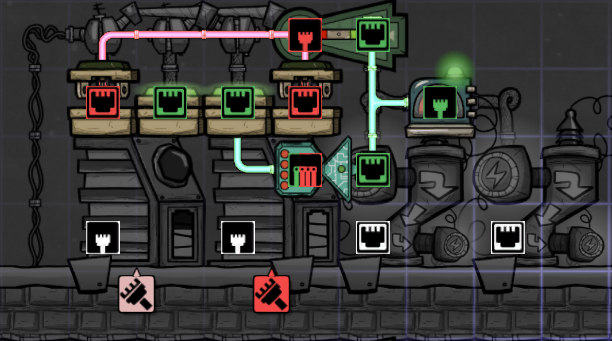

回避策2

スマートバッテリーからの信号に対して、定期的にリセットするような信号を組み込むように設計する。

スマートバッテリーからの信号にANDゲートとタイマーセンサーを使って、バッテリーの残量が30%以上と30%未満の時それぞれ用のリセット信号を組み込む。

アンドゲートの上のタイマーセンサーはバッテリーの残量が足りない時のリセット用で、定期的に一瞬だけ「バッテリーの残量は十分である」ことを表すレッド信号を送ることで状態をリセットする。

アンドゲートの右のタイマーセンサーはバッテリーの残量が十分にある時のリセット用で、定期的に一瞬だけ「バッテリーに充電が必要である」ことを表すグリーン信号を送ることで状態をリセットする。

気を付けなければならないのは、2つのタイマーセンサーのリセットタイミングは必ず多少なりとずらしておかないと、リセットがうまく働いてくれない。

この方式であれば、チャージポンプはスマートバッテリーの残量に応じて自動的に稼働してくれるため、以後のメンテナンスも最小限で済む。

こちらの方式でも、やはり以下のような問題がある。

- 自動化回路がことのほか複雑化するため、設置時にいろいろ訳が分からない状態になりがちで、かつ製錬金属が余計に必要になる。

- リセットがかかるたびに自動化信号や電源遮断器が動作するカチャカチャ音が鳴るため、少々うるさい。