目次

指の配置

1P側

| ◯ |

|

L3 |

(L2) R2 |

R3 |

|

| L4 |

L1 |

R1 |

R4 |

2P側の方は反転して考えてください。

L3とか

R2とはなんぞ?という方は→

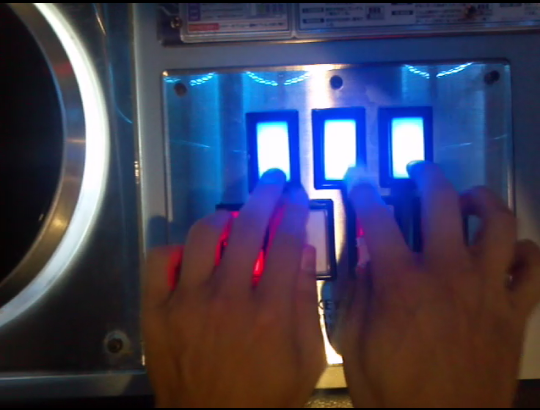

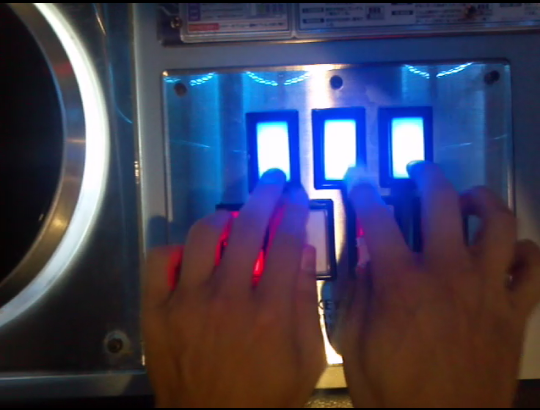

画像

対称固定という名前は、4鍵を軸にして線対称な手になることから付けられたと思われます。

一つの鍵盤に一つの指が対応しているため、鍵盤のみが降って来ている場合はその対応でのみ打鍵します。つまり、上の図のように必ず、

1鍵→

L4, 2鍵→

L3, 3鍵→

L1,

4鍵→

R2, 5鍵→

R1, 6鍵→

R3, 7鍵→

R4

で叩きます。

ただし、対称固定は皿に指が届かないので、皿が降ってきたときは

3:5半固定やベチャ押しなどに移行します。つまり、

皿が降って来た時のために、3:5半固定も並行して習得していかなくてはなりません。

長所

- 比較的指の形が自然であるため、手に変な力が入らず、感覚的にも分かりやすい。力を抜いて手を鍵盤に置いてみると、5鍵の親指以外は勝手に乗ります。

- 鍵盤に集中している運指であり、使える指の数が8本と多く、結果4鍵をどちらの手でも取れるなど、融通が利く。といっても大半の4鍵は右手人差し指で取ります。

- べちゃ押しに移行しやすい。3:5半固定に移行する際は、2・3鍵と皿が絡む譜面に対応しやすい。

短所

- L4が1鍵に拘束されるので左手が皿から遠い。だから皿が来たときのために3:5半固定は必修。

やはりこれが最大の弱点です。皿まで遠いということは、

3:5半固定に移行するのも、そこから対称固定に戻るのも大変で、精度の高い切り替えが求められます。さらに、使う頻度が高い

押し皿から対称固定に戻るのが大変です。

- 12鍵トリルが取りにくい。67トリルも取りにくいのはほとんどの運指で同じですが、12トリルは他の運指より苦手としています。

12鍵

トリルは、指に余裕があれば3:5半固定で対処すると良いです。

もう少し詳細な非皿側の手の話

対称固定の両手がかたどるこの手の形、1048式やドルチェ式でも右手は同じ形になるのですが、この形には、二つのタイプがあるようです。上から見たとき、

- タイプA

- 親指の第一関節が、人差し指の付け根の下にある。

- タイプB

- 親指の第一関節が、人差し指の付け根の横にある。

タイプA、タイプBという呼び方は適当に決めました。ここだけの呼び名です。

タイプAは、1P対称固定の右手に適しています。理由は、4鍵を取っているときに5鍵がとりやすいからです。

タイプBは、1P対称固定の左手に適しています。理由は、左手はあまり4鍵をとる必要が無いこと、そして、人差し指を左に寄せて2鍵の近くに浮かせておくことで、3:5半固定に移行しやすくなるためです。

このような感じで私は、左手はタイプB、右手はタイプAを推奨します。

|

+

|

←クリック!画像が畳んであります |

|

こうしてしまうと、もはや対称ではありませんね。

ところで、このままだと左手人差し指での4鍵補助は、左手が相当暇なときしかできません。私はそれで良いと思いますが、それがいやならば逆サイドでプレイするなりして左手でタイプBが出来るように練習しましょう。

タイプBからタイプAへの矯正方法

非皿側の手はタイプAにした方が良いのですが、今までの練習でタイプBに慣れてしまったため、タイプAに矯正してみようという方がいらっしゃると思います。

その矯正の参考になるように、タイプAの理想の形を詳しく書いていきます。

- 手の平が真下を向いていて、手の平から鍵盤まで5cmくらいの隙間がある。

- 手に卵を握るような感じの空間が手のひらにある。

- 手のひらが内側(4鍵がある方)を向いて、中指薬指が窮屈になったり、人差し指が4鍵に届かなくてピンと伸びてしまうのはダメ

- 手のひらが下がっているのはダメ(手が潰れてしまってはダメ)。

- 親指の指先が人差し指と中指の間から見えているような位置で、親指の外側(爪の横)(腹ではない)で鍵盤を打つ。

- 鍵盤を押す時、親指の第一関節はほとんど曲げ伸ばしをしない。曲げっぱなしか伸ばしっぱなしにする。(?怪しい)

- 人差し指、中指、薬指は、指先が鍵盤に対して上から垂直近い角度になるように、指先で上から押す。

- 人差し指がピンと伸びて、人差し指の腹で4鍵盤を押すのはダメ。

要するに、親指は手の平の下に無いといけなくて、そのためには手のひらの下にスペースが必要ということです。

タイプBからタイプAへの矯正するときに使える方法として、5cmくらいの物体を5鍵と7鍵の間に立てて手首に当たるようにして、つっかえ棒として置いておくというものがあります。

最終更新:2018年11月22日 02:04