トリルとは

トリルとは、2組の押し方を高速で繰り返す譜面のことです。これだけだと何のこっちゃわかんないので、以下に例を2つ示します。

①

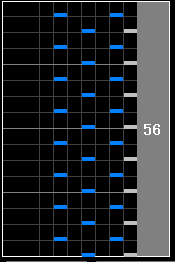

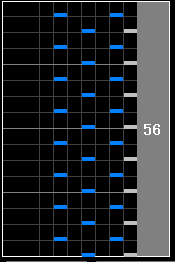

②

トリルの種類

1重トリル

1重トリルとは、①のように、単押しと単押しを繰り返すトリルのことです。7つの鍵盤に降ってくる1重トリルには21通りのパターンがあり、それぞれトリルとなっている鍵盤の番号をとって呼ぶことにします。例えば①は1鍵と5鍵のトリルなので1:5トリルといいます。

曲の難易度が上がると、下図のように1重トリル以外の鍵盤にノーツが降ってきます。

この図では2:4トリルが降ってきていますが、同時に5,6,7にもノーツがちらほら降ってきています。このような譜面を2:4トリル+α、または2:4トリル+ゴミと呼びます。

もっとも、この譜面をトリル+αというように認識することの是非については積もる議論がありますので後述、および認識法の項目にて詳しく説明したいと思います。

2重トリル

2重トリルとは、②のように2個同時押しと2個同時押しを繰り返すトリルのことです。2重トリルには105通りのパターンがあり、それぞれ同時押しとなっている鍵盤の番号をとって呼びます。たとえば、②では47の同時押しと26の同時押しのトリルになっているので47:26トリルと言います。また、1重トリルと同じくゴミがつく場合もあり、そのときの呼び方は1重トリルの時に準じます。

さらに考えられるトリルのパターンとしては、3重トリル、単押しと複数同時押しのトリル、などがありますが、それぞれ上記の呼び方に習い、該当する鍵盤の番号を同時押しになっている順に並べて呼びます。

トリルの難しさ

トリルは苦手としている人が多く、特に苦手意識がなくとも非常に難しくなりやすい譜面傾向です。以下にトリルの難しさを、ソフトの面とハードの面に分けて説明します。

ソフトの面から(認識、リズムなど)

1重トリルは、8分軸と8分裏軸を並べたものと見ることができます。8分軸が一本でも難しいのに二本もあるとなると、これを捌くのは非常に難しくなります。ぱっと見ると、2つの鍵盤を行き来しているだけでわかりやすいように見えますが、その実、

・指が疲れるので、正確に8分で鍵盤を打つのが難しい

・今どこを打っているのかわからなくなるので、正確に打つのが難しい

・トリルが同じ手に2つ来てしまうと、指でテンポキープしなければならず(腕押しが使えず)、正確に打つのが難しい

以上のような難しさが潜んでいます。

さらに、1重トリルが有るだけで1小節に最低でも16ノーツは降ってくることになるので、単純に物量が多くなります。一般的な乱打では16個のノーツについてそれなりに細分化された認識を行いますが、トリルは単調であるがゆえにパッと見どこの鍵盤を打てばよいかわかってしまいます。そこで何が起こるかというと、曲のリズムに対して認識だけが先行してしまい、正しいリズムで叩くことがとても困難になります。トリルを叩いている時に、「なんかずれちゃうなー、できるはずなのに」と思ってしまうのはこのためです。トリルは見た目ほど簡単ではなく、非常に難しいものです。

ハードの面から(打鍵など)

普段乱打を打っているときは、完璧にリズムよく叩ける人を除いて、リズムの偏りがいくらか存在します。その偏りの由来はいくつかあり、その一つが手の独立性の具合です。例えば②の譜面のように4・7鍵同時押しから16分で6鍵を押すとき、人差し指と薬指に引っ張られて中指が早く動いてしまい、6鍵を早く押してしまいます。このようなちょっとした偏りは、普通の乱打では色々な組み合わせが降ってくるために均一になり、偏りはその押しにくい箇所だけで発生し、先々に影響を及ぼすこと無く、全体としては普通に打てます。

一方トリルでは、同じ指の組み合わせを繰り返して何回も使うことになるので、偏りが積み重なって、本来のタイミングから大きくずれていくことになります。これは繰り返し譜面でも同じことが言えます。このようなズレが生じていくという意味において、トリルは繰り返し譜面と特徴を共有しており、トリルは繰り返し譜面の一種だと言うことができます。

以上よりトリルの難しさは、

・ソフト面では、認識が早くできてしまうためによくfastでbadハマリしてしまう。どこを叩いているのかわかりにくいため修正も困難

・ハード面では、同じ指の組み合わせを動かすため偏りが積み重なりずれてしまう。さらに疲れる。指でテンポキープをしないといけない。

トリルの押し方

トリルの練習をすべきタイミング

トリルの練習は、それ相応の物量の乱打がひと通りできてからにするべきだと考えます。すなわち、1重トリルなら、16ノーツ/小節の乱打(quasar(H)など)が打てるようになってから、2重トリル(V2(H)など)なら、32ノーツ/小節の乱打(quasar(A)発狂部など)が打てるようになってから練習すべきです。

そうしないとどうなってしまうか。まず、トリルを捌くためには

横認識が必要です。トリルを捌くための相応の横認識力ができてからトリルの練習をしないと、認識が追いつかないのになんとなく手を動かして、結果

癖がついてしまうことになります。

次にトリルを捌くためには指の独立性が必要です。これは人それぞれのようですが、変な癖をつけないように同密度の乱打が打てるようになってから練習したほうが安全です。

具体的な対策

以上のことから対策として考えられるのは、

・トリル突入前のテンポを踏まえて速くなってしまわないようにする。

・他のノーツがあるときはそれを印にして横認識して、ずれないようにする。

・たくさんプレイして指の独立性を高める。

最終更新:2014年07月14日 10:32