このページでは主に、

ギアチェンなどのツールを用いてソフラン曲を攻略する方法を紹介しています。

もし、「BPMが遅くなってもそのまま見切ろうとすること」のコツが目当ての方がいらっしゃいましたら、この記事の下の方の

よく使う半分BPMを瞼プラで見るや、別ページの

低速力(こちらは未完成)が参考になると思います。

また、ソフラン曲それぞれの対策は、

個別曲対策に何曲分か記述しています。

目次

ソフランとは

ソフランとは

途中でBPMが変わる譜面のことです。名前の由来は、beatmaniaIIDX 2nd の曲の「

SOFT LANDING ON THE BODY」で、この譜面はばっちりソフランしてます。

beatmaniaIIDXでは、

BPMが変わるとそれに伴い譜面の落下速度も同時に変わります。体感的には

ハイスピードが変わっているような感じで、結果的に

緑値が変わります。例えば

BPMが2倍になると落下速度も2倍に、1/2倍だと1/2倍になります。

どんな譜面か、色々な例

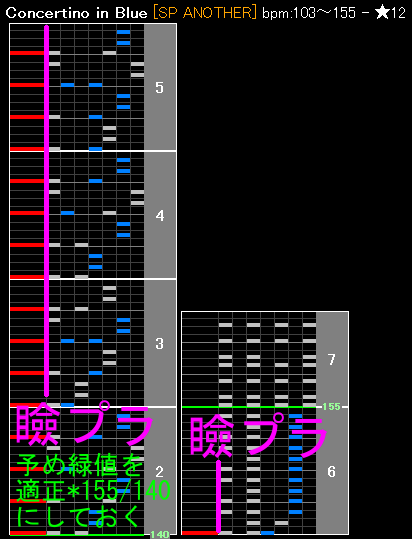

- BPM上がる(1st samurai, Marie Antoinette, Concertino in Blue, moon_child)

- BPM下がる(Blind Justice, Little Little Princess)

- 複合(GRADIUS-FULL SPEED-, DAY DREAM)

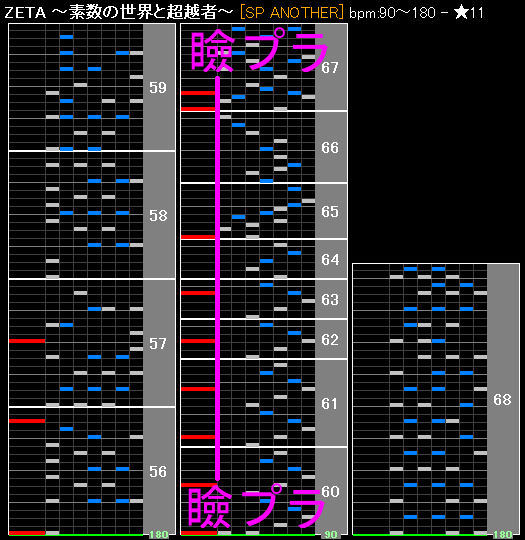

- 中間で下がって戻る(ZETA~素数の世界と超越者~, SA.YO.NA.RA. SUPER STAR)

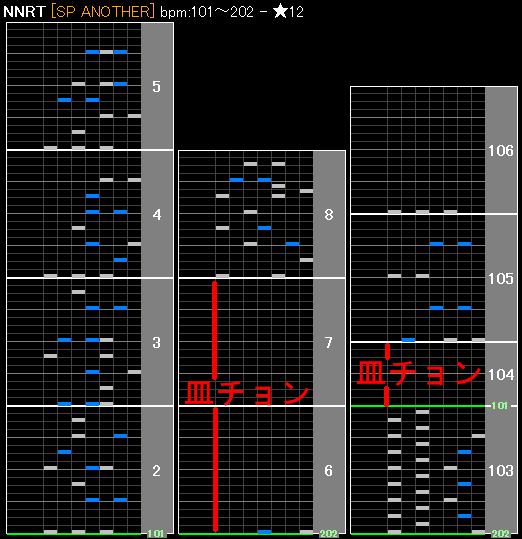

- 最初や最後が遅い(聖人の塔, NNRT)

- ふらふら変わる(音楽, ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ")

- 加速する(JOMANDA, icarus, 冥)

難しさ

BPMが変わると結果的に

緑値が変わるため、いつも通りの認識をすると間違った認識になってしまいます。普段、

緑値が適正からちょっと外れるだけで判定が悪くなってしまうのですから、もし

数百も変わってしまったらGOOD内に収めるのも大変なわけです。

もしも、

BPMが

速くなるのに

緑値を調節しないと、ノーツがものすごいスピードで通り過ぎていってしまいます。これを正確に押すのは到底無理なので、

HSを下げたり、

シャッターを外したり、

何らかの対策(ギアチェン等)を講じることが必要になります。

一方で、

BPMが

遅くなる場合、ノーツがゆっくり降ってくることになりますが、これは

BPMが速くなる時と違い、

何らかの対策があった方が見切りやすいものの、対策なしでもある程度見切るのは不可能ではありません(瞼プラや低速力で詳しく説明)。コツさえ掴めば

シャッターを下げたりしなくてもある程度は打てるようになります。しかしこのコツは、普段の

適正緑値でプレーしているときのやり方とはまったく別のものなので、コツを習得するための練習というのはしっかりやらなくてはなりません。

このページでは、そのコツは置いておいて、「

何らかの対策」を用いて

BPM変化を乗り切るときの、やり方と具体例を記述していきます。

ソフランに対抗する武器

BPMが変わった際に緑値が変わってしまっても緑値を適正近くに調整する方法がいくつか用意されています。曲のソフランの仕方に対応してこれらを組み合わせて対策すれば、クリアやスコアを有利に狙うことができます。

|

操作時間 |

緑値 |

ノーツ間距離 |

備考 |

武

器

た

ち |

①ギアチェン |

1秒~2秒 |

適正値 |

変わらない |

事前に計算しないといけない |

| ②シャッター開閉 |

~1秒 |

適正値 |

変わる |

全開けが見えるなら使える |

| ③瞼プラ |

無し |

保存しない |

変わる |

難しいが手軽にできる |

| ④皿チョン1 |

~1秒 |

適正値 |

変わらない |

何回でもできて手軽 |

| ⑤皿チョン2 |

~1秒 |

適正値 |

変わらない |

1種類のBPM変化にしか対応しない |

以下では5つの武器それぞれについて詳しい説明をしていきます。

FHS(フローティングハイスピード)は使用している前提です。

①ギアチェン

- 「BPMが変わったら緑値が一定になるようにハイスピードを変える」というのがギアチェンです。

- 操作方法は、スタートボタンを押しながら黒鍵と白鍵を押せばハイスピードを変えることができます。スタートボタンを押したときに皿が回っていると皿チョンが暴発してしまうので注意。

- 操作にかかる時間は、2秒程あれば余裕、1秒だと苦しいけどできるくらいです。しかし鍵盤を押す必要があるので、空POORが出てしまうことを心配すると、やはり鍵盤が降って来ない時間が2秒くらいあると助かります。

ところが、ハイスピードは0.25刻み、FHSなら0.5刻みでしか変えることができません。つまりハイスピードは飛び飛びの値しか取れないので、結果的に緑値も飛び飛びの値しかとれません。ということは、ギアチェンした結果、自分にとってちょうどいい緑値にならないことがほとんどということです。

しかし、FHSで自由に白値やハイスピードを指定できるようになった今、もし白値をうまく設定すれば、ギアチェンしても緑値を保存することができます。ただし緑値を保存するためには、白値を適正の値ではなく「うまい値」にしないといけないので、自分にとって最適な白値にはなりません。とはいっても、緑値が少し変わると正確に打鍵するのが難しいことを考えると、白値を多少変えて緑値を保存したほうがよいと思います。

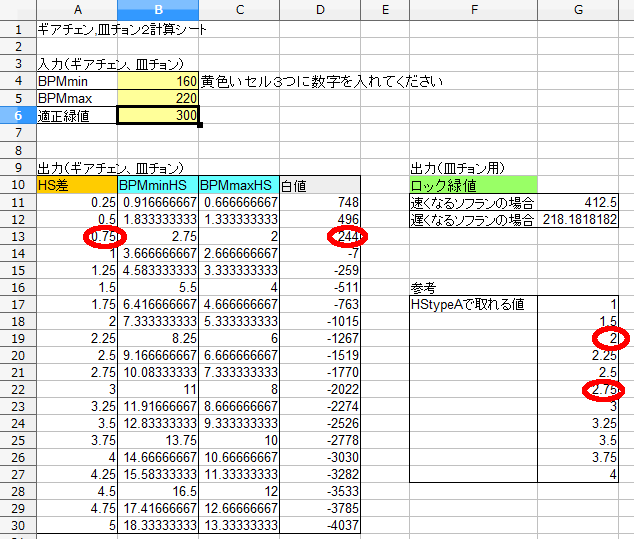

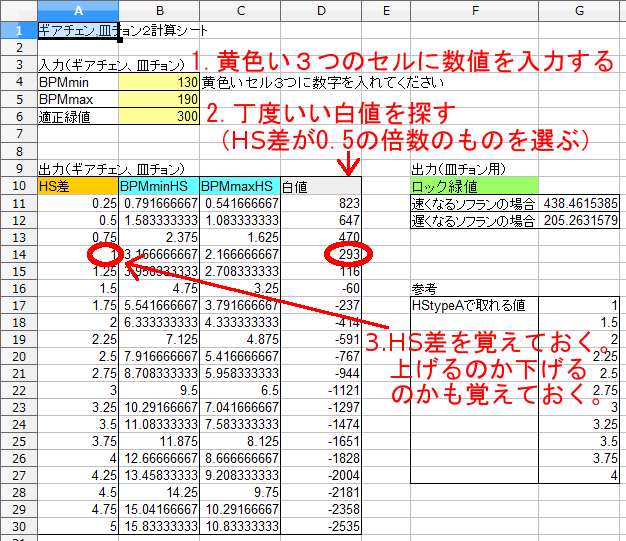

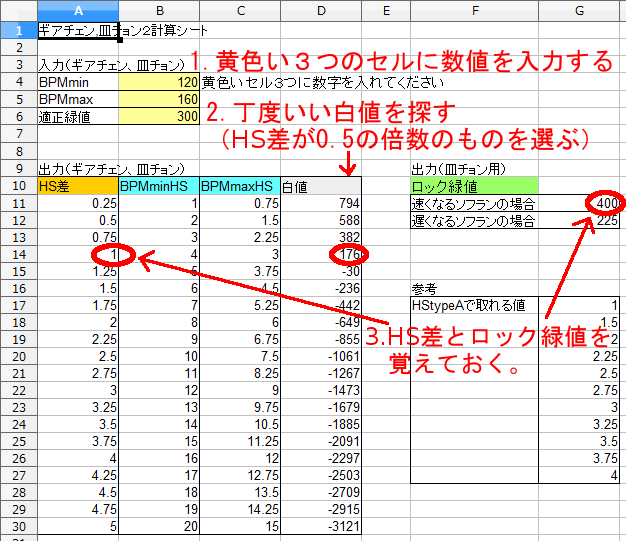

さて、その「うまい

白値」を調べる方法ですが、これはエクセルなどの表計算ソフトが必要です。手計算でやるのはちょっと難しいです。

スプレッドシートへのリンクは

こちらになります。

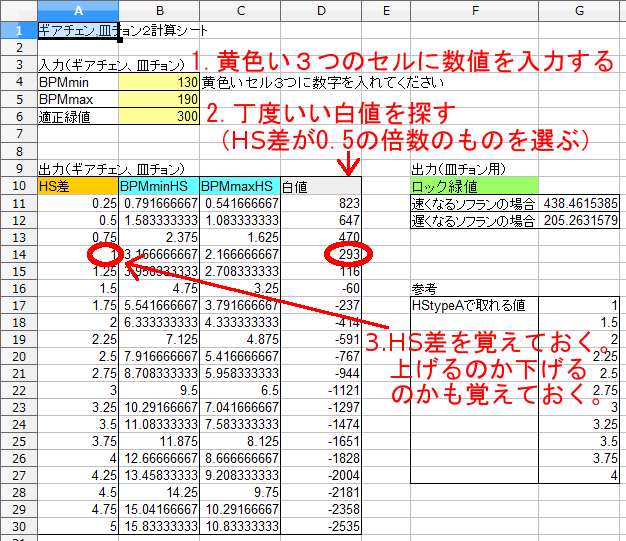

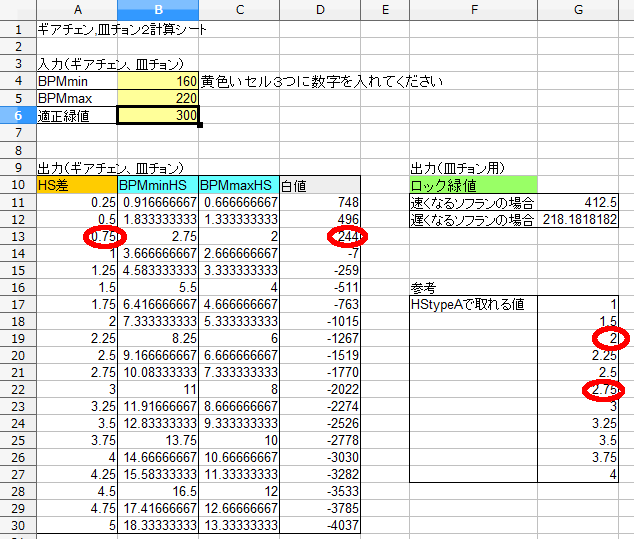

下に、そのスプレッドシートのプレビューも出してみます。

使い方は以下の通り。具体例は

こちらからどうぞ。

1. B4~B6のセルに、ソフランする曲のBPMと、自分の適性の緑値を入力します

2. 下の表から、取ることができる白値と、その時のハイスピードがリスト化されます。

3. リストの中から、一番叩きやすい白値を選びます。(FHSの場合はリストの中から、HS差が0.5刻みのもの選んでください)

4. あとは、プレー中はその白値に合わせ、BPMの変化のタイミングでHSを変えます。

ギアチェン計算の詳細

|

+

|

めんどくさい話 |

表計算ソフトがやってくれるので、知らなくてよい面倒な話です。

ハイスピードや緑値周りの数字は、関連性があります。たとえば、ハイスピードを速くすると緑値が小さくなる、白値を大きくすると緑値が小さくなる、などです。

変数として、

を採用します。

まずは緑値を最終的な結果と考え、

緑値∝(1000-白値)/HS

と表現することで、HSと白値を操作することで緑値を決定すると考えられます。

今の考え方ではBPMが与えられた数、緑値を結果として考えましたが、ソフラン譜面の場合は、BPMも変数の一つとして、緑値も変数の一つとして扱い、

緑値∝(1000-白値)/BPM/HS

よって

BPM*HS*緑値/(1000-白値)=定数

となります。

次に、この定数を決定するために、BPMとHSと白値と緑値のセットのサンプルをいくつか取ります。これはゲームセンターに行って曲が始まる前にSTARTボタンを押しながら画面を撮るとことで採取します。

結果

または

これは丁度、距離=時間×速度 に対応しています。

距離(174*(1000-白値) = 時間(緑値) * 速度(BPM*HS)

ここからギアチェンの話になります。

HSと白値と緑値は十分な分解能を持っているので(HSは0.01刻み、白値と緑値は1刻み)、連続量として扱います(ぴったり設定できない数字が出てきても、近い数字にすれば支障がないから)。しかし、HSを変えるときは0.5刻みという制限があり、これを0.25にしたかったらHSも0.25の倍数になっていないといけません。

これに留意して、式を立てます。ギアチェン前の変数にはすべてi(initialの頭文字)をつけ、ギアチェン後の変数にはすべてf(finalの頭文字)をつけて、

BPMi*HSi*緑値i/(1000-白値i)=定数

BPMf*HSf*緑値f/(1000-白値f)=定数

よって

BPMi*HSi*緑値i/(1000-白値i)=BPMf*HSf*緑値f/(1000-白値f)

次に、ギアチェン操作のことを考えると、白値と緑値は保存していたほうがいいので

白値i=白値f

緑値i=緑値f

ハイスピ操作は0.25刻みなので、

HSf=HSi+0.25n ただし、nは整数

以上を代入して、

BPMi*HSi=BPMf*(HSi+0.25n) ただし、nは整数

よって

HSi=BPMf*0.25n/(BPMi-BPMf)

ここまで求めたら、白値を求めて、

白値i=1000-緑値i*BPMi*HSi/定数

に代入して、nをいろいろ変えて良い白値がないか探します。良い白値があれば、そのセッティングでプレーすることができます。

次に表計算ソフトを開き、「BPMが○と●に変化するとき、適正緑値△で固定しつつHS差を0.5,1.0,1.5…それぞれでギアチェンする際の「うまい白値」を調べる」ことをします。その「うまい白値」群の中で自分が一番見やすいものを採用します。そのときのHS差を×とします。

その白値にして、BPMが変わる所でHSを×変えることで、緑値を一定にしたギアチェンをすることができます。

めんどくさい話終わり

|

実際の使用例(ギアチェン)

②シャッター

- 「BPMが変わったら緑値が一定になるようにシャッターを出現させたり消去したりする」というのがシャッター開閉です。

- それとは別に一応、「FHSでない状態で、BPMが変わったら緑値を一定になるようにシャッターを動かす」こともありますが、BPMの変動が小さい譜面で使う上に、今主流のFHSモードでは使えないため、BPMの微妙な変化には瞼プラで対応したり無視したりすることが多いです。なのでこのやり方の方は考えずに、以下ではシャッター開閉のみについての説明をしています。

- 操作方法は、スタートボタンを2回連打です。

- 操作にかかる時間は、慣れてくると0.5秒も必要なくなるようです。

白値の設定は簡単です。1000-(1000*最小BPM/最大BPM)に設定して、BPMが速いところではシャッター開、BPMが遅いところではシャッター閉にすればよいです。

この方法は、BPMを変えてもHSを変えないため、ノーツが降ってくる速さが変わってしまいます。これに慣れていない人は、シャッター開閉によって緑値が固定されているといえどもうまく認識することができません。

また、大抵の場合はシャッター閉の状態では白値を500くらいにすることになります。これを見切るのは慣れが必要なので、SUD+ガン下げの状態で練習をしたことがない人は、ソフランがない譜面でSUD+ガン下げで練習しましょう。

さらに、シャッター開の状態とは白値0のことですが、これだとノーツが降ってくるのが速すぎて動体視力の限界を超えてしまい、ノーツが見えなくなってしまう可能性があります。これは動体視力という個人の能力に依ってしまうため、シャッター開閉には適性が要ることもご留意ください。

それともうひとつ、

シャッター開閉のよい所は、スタートボタンのみで操作できるため、

FHSモードではない従来の

シャッター操作にしておけば、

シャッター開閉操作中に皿を回すことができることです。それを使って、ラクエンのソフランを

シャッター開閉で対処する方法があります。

下のほうで説明しています。

実際の使用例(シャッター開閉)

リフトを使ったシャッター開閉

LIFTがプレイ中のスタート2連打で消えないことを利用して、高速部でのレーン全長を使わざるをえないプレイとそれに伴う異常に速いノーツの落下速度を回避します。つまり、シャッター開の時のレーンの長さを短くすることでノーツを見やすくします。

たとえば、緑数字300、白数字200くらいでいつもプレイしている場合

- まず白数字をSUD+ではなくLIFT側に全部持ってくる(SUD+ 0、LIFT200の状態)

- 次に改めてSUD+でレーンの残りの800の半分(つまりここでは400)を隠す

- 最後に各曲のソフランに合わせてSUD+をつけた状態、又は消した状態でプレイをはじめる

Aや少年Aなど、高速部が低速部の倍より少し早い場合は、[2]でSUD+で隠すレーンの幅を半分より少し多めに取ればよいのです。

メリットは、

- ソフラン曲の高速部でも、無理にレーンが長くノーツの落下速度が速い状態ではなくいつもどおりのノーツの落下速度でプレイできる

- 操作ががスタート2連打と単純

デメリットは、

- 低速部のHSが低くなる

- 設定が面倒で慣れてないと多分失敗する

- 目線がやけに上になる

- LIFTに慣れることが必要(LIFT200でもかなり高く感じる)

(↑実際にやってみたけど加速後の安定感が得られる。高速のまま終わる曲とかは有効かも。

最大の問題点は低速でのレーンの縦幅がなさすぎてとても叩きにくいこと。判定の表示もかなり邪魔でどこかに動かさないと結構無理。いちおう少年Aとラクエンをクリアした。)

おまけ LIFTの調整の仕方

選曲画面のオプションで「SUD+ + LIFT」を選びます。

LIFTの高さはスタート2連打でSUD+を非表示にした状態でスタートを押しながら皿を回すと調整できます。

このときSUD+がタイプBになっていれば緑数字が一定になるように、LIFTを増やした分だけSUD+が減ってくれます。

つまり流れとしては

選曲→タイプBになっていることを確認(なっていなければスタート押しっぱなしでエフェクトのON/OFFボタンを押してタイプを切り替え)→スタート2連打でSUD+を消す→スタート押しっぱなし→皿を回してLIFTを調整→改めてスタート2連打でSUD+を表示させる→プレー

目線の位置が上昇して慣れるまではプレイにかなり影響が出やすいので最初は多くてもLIFT 100くらいをおすすめします。

③瞼プラ

- 「BPMが変わったら緑値が一定になるように視界を絞る」というのが瞼プラです。

- 操作方法(?)はいくつかあり、

- 下を向いてレーンの上のほうを視界からはずすやり方

- 瞼を使ってレーンの上半分を隠すやり方。

- 眉間にしわを寄せて眉毛のあたりで隠すやり方。

- 操作にかかる時間は、ほぼ要らないといってよいです。

ギアチェンやシャッター開閉などの操作をする余裕がないときは瞼プラを使います。逆に、瞼プラは如何なるときでも使えるため、ソフラン対策の最終手段ということができます。

この方法には慣れが必要です。その理由はまず、ノーツが降ってくる速さが変わるため、シャッター開閉同様の難しさがあること。さらに、視界をどこまで絞るべきかも慣れが必要ですし、絞った後もその視界を保つ必要があります。

いずれは、BPMが半分になるソフランまでは、ギアチェンやシャッター開閉なしで対応できるようにならなくてはなりません。その理由は、BPMが半分になる曲がちょいちょいあること、皆伝の課題曲には卑弥呼と冥があることです。そして、ギアチェンやシャッター開閉なしで対応する方法の代表的なものが瞼プラです。

腰プラ

腰プラについてはあまりよく検証できてないので、妄想を書いていきます。

瞼プラをやるとき視界の微調節をしたくなるのですが、このとき首を動かすと視界が大きく動き過ぎてしまいます。

そこで微調節するとき、または加速譜面で視界をだんだん広げていくなどデリケートな部分で、首で調節しないで膝の曲げ伸ばしで(屈伸で)体ごと上下して視界を調節するやり方をし、名前を腰プラといいます(このwikiで名づけました)。

ただし、体全体で上下移動するので見た目が悪いです。

つばプラ、めがねプラ

めがねプラとは、眼鏡のふちをシャッターの下の端と見立てて、眼鏡のふちより上を見ないようにすることでシャッターと同じ役割をさせることです。

つばプラとは、帽子のつばで以て視界を狭めてレーンカバーと同じ役割をさせることです。

ソフランの対策で一番良いのはギアチェンジやシャッター開閉で緑値を一定に保つことですが、そんなことをしてる時間がない曲やフルコン狙いの時は使えないですね。ギアチェンジとシャッター開閉を使わずに乗り切れる方もいらっしゃると思うが、ここではそのような曲に対してはつばプラを薦めたいと思います。

やり方は、まず野球帽などのつば付きの帽子を目深にかぶって視界の真ん中より少し上につばが来るようにします。これを使って、たとえばBPMが半減する曲ならば顎を引いて上半分をつばで隠せばよいのです。これでSUD+を思いのままにかけることができます。

そしてこのつばプラの良いところは、のちに帽子をはずしてもソフランができるようになると思われることです。編集者はまだできないし成功例も聞いたことないので非常に怪しいですが。説明すると、ソフランができない人は目がきょろきょろしてしまい、レーン全体を見てしまうのですが、このつばプラで修行を積むことで目線を固定して首のみで目線を移動する感覚が分かるようになるかなと思いました。帽子はいわば矯正具です。このおかげで後々にはソフランに強くなれると予想しています。

つばプラの悪いところは、見た目がいまいちなことです。野球帽を目深にかぶって上目づかいでプレーするのは周りから見て不審だろうと思います。また、道具を使うこと自体が邪道と看做す人もいるでしょう。

以上のような理由でつばプラの導入を薦めます。

具体的手順

- 普段SUD+を使わない人はいつでも何曲やっても同じ所に目線を置いているので、SUD+を200くらいの軽い量つけて一曲の間目線を別のどこかに固定することを覚えます。

- SUD+が使えるようになったら、SUD+を使いつつレーンカバーにつばを重ねて練習しましょう。帽子のかぶり方や、つばがピントのずれでぶれる感覚に慣れます。

- 一番良く使う白値500にレーンカバーを合わせ、帽子のつばもそれに重ねます。この位置を周りとの位置関係で覚えましょう。

- SUD+を使わずに、帽子のつばだけでレーンカバーの役割を果たさせます。

- ソフラン曲でBPMが変わるときにつばを移動してレーンの上側を隠します。

④皿チョンタイプ1

- 「FHSモードではシャッターを動かすと必ず緑値が最初に設定した数字のままになることを利用して、FHSモードで緑値を適正にロックしておき、緑値が変わったらシャッターをちょっとだけ動かして元の適正緑値に戻す」というのが、いわゆる皿チョンです。

- 操作方法は、スタートボタンを押しながら皿を回せばよいのですが、白値をあまり変えたくないため、皿が回っている間に一瞬スタートボタンを押すのがよいです。皿が軽い筐体なら、皿を回したその手ですぐにスタートボタンを押せば皿チョンができます。

- 操作にかかる時間はシャッター開閉と同じくらい、1秒弱です。

この皿チョンは、もしBPMの変わり目の前にしてしまうと、緑値は変わらず、BPMが変わったあとに緑値が変わってしまって失敗になります。BPMが変わった後に皿チョンをする必要があるので、BPMが変わってすぐにノーツがあるタイプのソフランでは使えません。

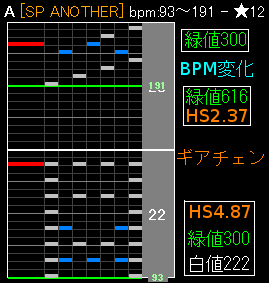

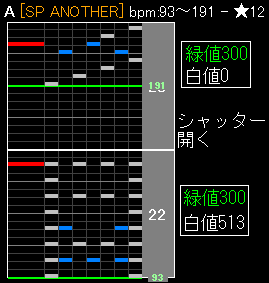

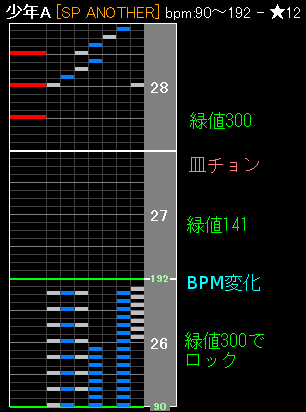

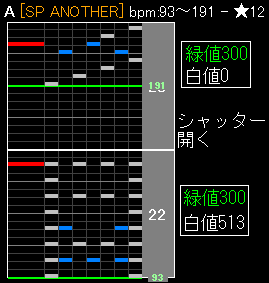

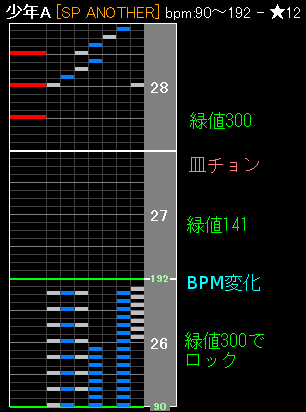

下の図は、この皿チョンができる実例、少年Aになります。27小節目の頭でBPMが変化してから、27小節目まるまるノーツが無いのでこの時間を使って皿チョンをすることで、BPM変化によって変わってしまった緑値を適正値に戻すことができます。

実際の使用例(皿チョンタイプ1)

⑤皿チョンタイプ2

違うのは緑値の決め方です。上の皿チョンタイプ1ではBPMの変わり目からすぐにノーツがあったときに使えません。無理矢理皿チョンをすると、かなりのPOORが生まれてしまいます。

そこで、皿チョンをすると緑値が一瞬で変えられることを利用して、BPMが変わる前に、緑値を「うまい緑値」に変えることで、BPMが変わった後に適正緑値になるようにすることができます。

しかし、皿チョンタイプ2には弱点があり、それはBPMが変わる前の緑値は「うまい緑値」からハイスピードを変えた値しか取れないため、適正緑値とは違う緑値になってしまうことが多いこと、または緑値を適正にするためには白値を適正から動かさなくてはなりません。つまり、緑値か白値、どちらかを少しだけ犠牲にしなくてはなりません。このときの、緑値が適正になるような「うまい白値」は、ギアチェンと同じ値になります。詳しくは説明しませんが、ギアチェンと皿チョンは「うまい白値」が同じになる、ということは留意してほしいです。ただし皿チョンタイプ2は、皿チョンをする際に白値を自由に決めてよいため、適正の白値に持っていくこともできます。

もうひとつの弱点は、皿チョンタイプ2をするときは緑値を適正でない「うまい緑値」になるように設定しているため、もし皿チョンタイプ2に失敗してしまったとき、普段適正緑値にロックしているときに使える「BPM変化後に皿チョンをして適正緑値にする」というお手軽復帰方法が使えないことです。つまり、一度失敗してしまうと取り返しがつかないのです。

「うまい

緑値」の計算方法はギアチェンのときと同様に難しいので、表計算ソフトを使って計算します。

リンク。使い方は、具体例を用いて下で説明します。→

ジャンプ

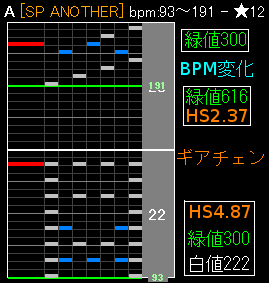

下の図は、皿チョンタイプ2の具体例になります。先に④で挙げた一般的な皿チョンをタイプ1と呼んでいます。

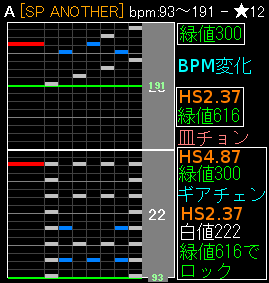

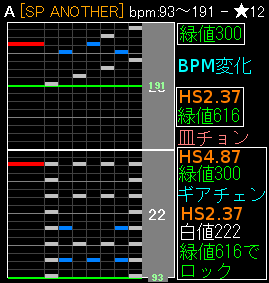

このAという曲では、23小節目にBPMが変化すると同時にノーツが配置されています。そのためもし、BPM変化を待って皿チョンタイプ1をすると、ノーツを10ノーツほど逃すことになります。

そこで、皿チョンタイプ2の出番です。BPM191地帯で適正緑値300になって欲しい場合、BPM変化前に緑値を616に設定しておけばよい!なので、FHSで緑値を616にロックしておき、23小節目の前半の時間を使って皿チョンをすれば、緑値616に即設定できる!というのが基本的な発想です。

「じゃあBPM93地帯はどうするの?」ということになりますが、ここは①ギアチェンと同様の手法が使えます。つまり、緑値を616に設定した場合、スプレッドシートで計算した結果、白値222でHSを2.5上げると、緑値は616から300になります。この状態でBPM93地帯を叩ききり、23小節目で皿チョンタイプ2をする、という操作を行うことで、譜面のすべてを緑値300で叩くことが可能です。

これはとても嬉しいことでして、「ソフラン曲全体で、ノーツを取り逃すことなく、適正緑値で叩く」ことは、クリアの面でもスコアの面でもメリットになります。デメリットはというとやはり、表計算ソフトを使わないといけないという煩わしさです。自宅で対策を講じるのも音ゲーの楽しみ方だと思いますので、是非、ソフラン対策が上手くハマった時の気持ち良さを味わってほしいと願います。

実際の使用例(皿チョンタイプ2)

使う武器の決め方

できるならばなるべく白値や緑値を変えないやり方を選ぶのが、スコア・クリアともに有利になります。もちろん、BPMの変わり方から使える武器が限られてくるのですが、使いたい優先順位としては、

皿チョンタイプ1 > ギアチェン = 皿チョンタイプ2 > シャッター開閉 > 瞼プラ

となります。

この優先順位を考えながら、曲のBPMの変わり方と操作の余地に適った武器を決めていきます。

まずは簡単に、BPM変化が1回だけの場合を考えます。

まずBPMが遅くなるタイプでBPM変化ポイントの周りに余裕がなければ瞼プラ、変化した後に余裕があれば皿チョンタイプ1にします。

次に、ギアチェンできそうな白値と時間があればギアチェン。

その次に、皿チョンタイプ2ができそうな白値があれば皿チョンタイプ2。

最後にシャッター開閉の可能性を見て、全てだめなら瞼プラ、という順番になります。

| ソフランがある |

| BPM変化した後に余裕がある |

|

BPM変化周りに余裕がない |

| ↓ |

状況や白値を見て、ギアチェンか皿チョン2 |

|

↓ |

| ↓ |

↓ |

1秒ほどの時間がある |

以上どれでも対応できない |

| 皿チョン1 |

ギアチェン |

皿チョン2 |

シャッター開閉 |

瞼プラ |

次にBPM変化が複数回の場合についてです。

BPM変化が複数回ある場合も、これらの武器から選んで対処します。但し制限があり、

- 皿チョンタイプ1と皿チョンタイプ2とシャッター開閉はお互いに併用できない。

ということです。これはFHSモードで緑値を一つの値に固定することや、シャッターが開いているときは皿チョンができないことに因ります。

これ以外は何でもできるといってよいです。

ここから下では、様々なタイプの具体例を挙げていきます。頻繁に使う方から説明していきます。

ここでは適正緑値を300として操作例を挙げていますが、普通の300~270周りの緑値ならば以下の例と同じようにすることが可能です。

瞼プラその1―ZETA~素数の世界と超越者~

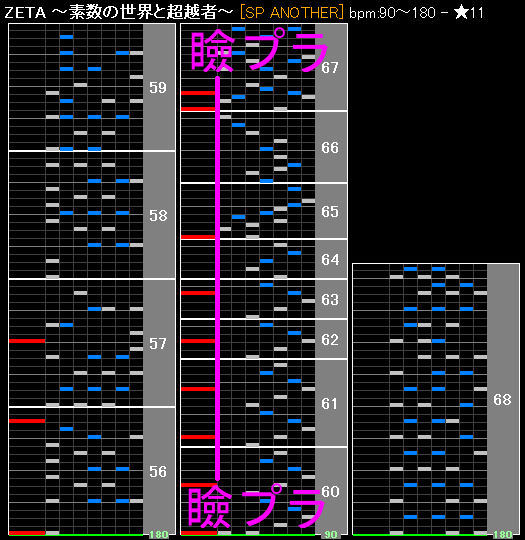

ZETAは中盤のブレイクでBPMが半分になる譜面です。BPMが変化するタイミングの近くにノーツが休みなくあるため、武器は使えず、低速中は瞼プラで乗り切ります。瞼で隠す範囲は、ここではBPMが半分になっているので、通常時の半分を隠します。

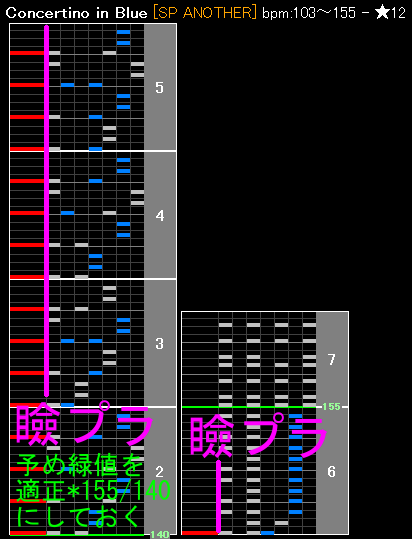

瞼プラその2―Concertino in Blue

コンチェは最初、メインのBPMより遅いテンポで始まり、少しするとメインのBPMに移行します。BPMが変化するタイミングの近くにノーツが休みなくあるため、あらかじめ緑値を少し多めにしておくことで、メインのテンポの時に適正緑値になるようにします。そのため、始めのテンポが遅い部分では瞼プラで調節します。最初にセットするべき緑値は、[適正緑値(300)] * [後のBPM(155)] / [前のBPM(140)] = 333、となります。

緑値を多めにしておかなくてはならない場合のことを便宜上、瞼プラその2と呼びます。

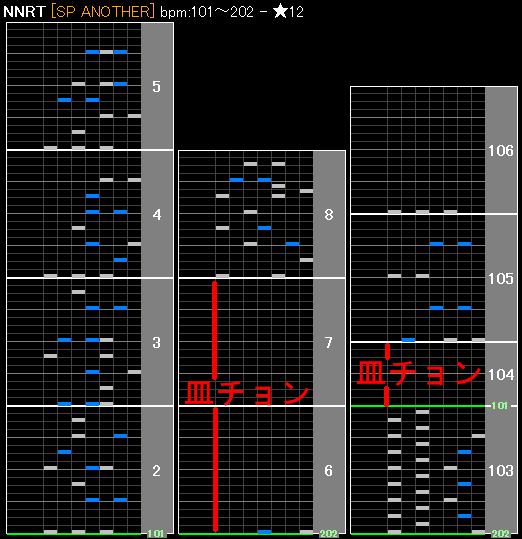

皿チョン1―NNRT

NNRTは最初と最後が半分のBPMになっています。BPMが変化する2つのタイミングを見ると、両方とも変化タイミングの後にいくらか休みが入っています。ここで皿チョンをする時間があるので、することにします。緑値は適正緑値にロック(この例では300)します。つまり緑値300にロックした状態でFHSモードにするので、いつも通りということです。そして、BPMが変わったのを見計らって皿を回しながら一瞬スタートボタンを押します。

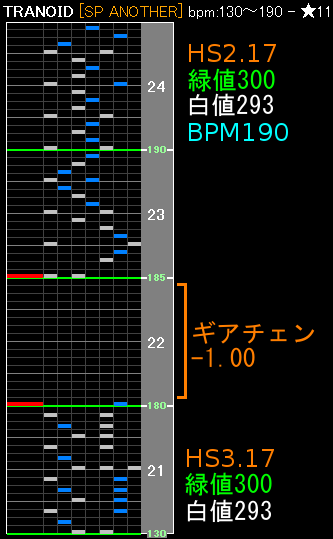

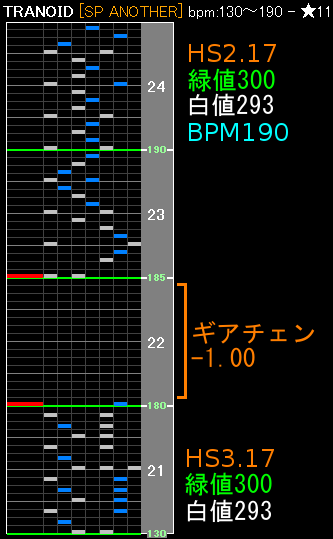

ギアチェン―TRANOID

TRANOIDは初め

BPMが遅く、途中で速くなって速いまま最後まで駆け抜けます。しかしこの速くなり方が曲者で、序盤

BPMが

130なのですが、休憩と同時に

BPM180になり、休憩が終わると

BPM190に加速します。そのため

皿チョンタイプ1、

タイプ2どちらも使えません。この曲は

シャッターか

ギアチェンをするのが一番よいですが、やはり

白値が変わらないギアチェンが楽です。

BPM130から

BPM190を目指して

ギアチェンします。

ここで実際に表計算ソフトを使って、

ギアチェンができる設定を探してみます。ファイルは

こちら。

使い方を説明していきます。

- まず、BPMの値を入力します。今回は130から190に遷移するので、BPMminには少ないほうの130、BPMmaxには多いほうの190を入力します。適正緑値には、いつも使っている緑値を入力します。

- 次に、下の結果の白値の列を見て、自分がやりやすい白値を探します。今回は293を選びました。このときに気をつけなくてはならないのは、

- 白値が負になっているものは使えません。

- HS差が0.5の倍数である、0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,....であるものを使います。ただし、HS差が0.25の倍数のものでも、BPMminHSとBPMmaxHSが、FHSでないときに取れるHS(1.0,1.5,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0.3.25,.....)やそれに近いときには、使うことができます。

- HS差を覚えておきます。今回は1.0です。ギアチェンのときにこれだけ上げ下げします。結果的に落下速度が同じになるようにするため、BPMが上がるときはHSを下げる、BPMが下がるときはHSを上げることになります。よって今回はHSを1.0下げます。

- あとは実際にプレーします。白値を293に合わせておき、BPM変化まで普通に叩きます。そしてBPM変化前後でHSを1.0下げ、その後は普通に叩きます。

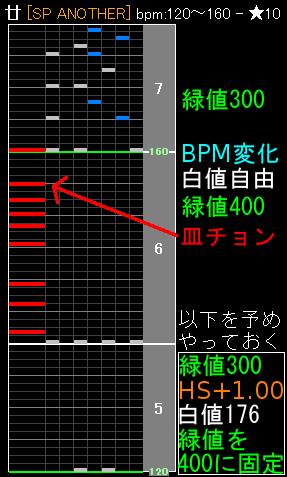

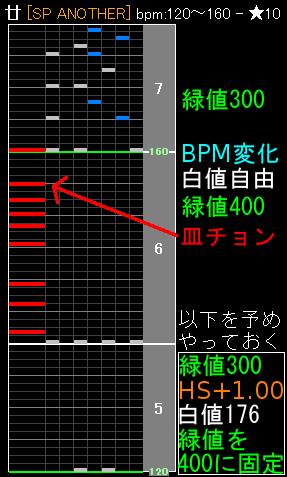

皿チョン2―廿

廿は初め

BPMが遅く、すぐにメイン

BPM160に加速してそのまま最後まで駆け抜けます。

BPMが遅い部分がかなり短いので

瞼プラで耐えるのもありなのですが、ちゃんと対策したほうがスコアも出るので武器を使ってみたいと思います。

BPMが変化するタイミングの、後はノーツがたくさん降ってきていますが、前は皿だけ降ってきているので、皿チョンタイプ1が使えず、皿チョンタイプ2が最適になります。「いーでーよーてくのうちー」と皿を回しながら反対側の手で一瞬スタートボタンを押すのですが、

皿チョンをすると譜面が伸縮して見にくくなるので、ノーツが疎らな部分を狙って、最後の皿「ちー」の皿と同時にスタートボタンを押すのがよいでしょう。

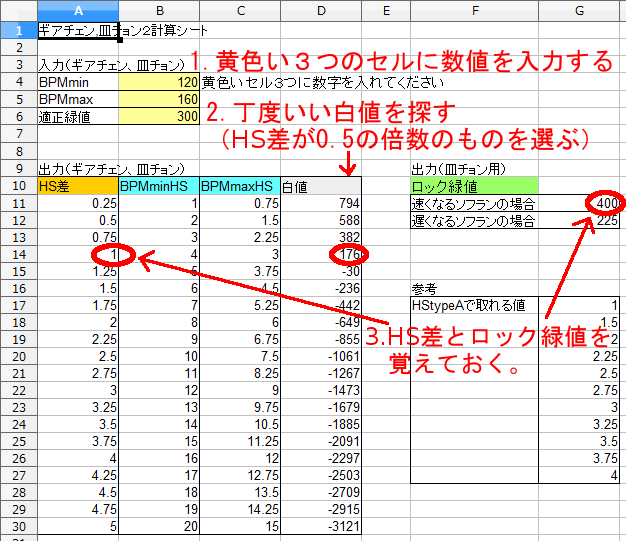

ここで実際に表計算ソフトを使って、

皿チョン2ができる設定を探してみます。ファイルは

こちら。云々。

使い方を説明していきます。

- まず、BPMの値を入力します。今回は120から160に遷移するので、BPMminには少ないほうの120、BPMmaxには多いほうの160を入力します。適正緑値には、いつも使っている緑値を入力します。

- 次に、下の結果の白値の列を見て、自分がやりやすい白値を探します。今回は176を選びました。このときに気をつけなくてはならないのは、

- 白値が負になっているものは使えません。

- HS差が0.5の倍数である、0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,....であるものを使います。また、FHSモードを使うため、HS差が0.25のものは使えません。

- HS差を覚えておきます。今回は1.0です。もうひとつ、ロック緑値も覚えておきます。今回は早くなるソフランなので400です。

- あとは実際にプレーします。まず緑値を400にロックし、白値を176に合わせます。HSを1.0変えて緑値を300にします。このときのHSの上げ下げがどちらなのかは、操作に余裕があるので覚えなくてよいでしょう。緑値300になればOKです。曲が始まったらBPM変化まで普通に叩きます。そしてBPM変化前に皿チョンをし、その後は普通に叩きます。本来皿チョンをした後の白値は自由でよいので、見やすいところまで動かしましょう。この廿の場合は皿のノーツを取りながら皿チョンをするため、好きな白値にするのは難しいので、白値をほんの少しだけ動かすように皿チョンをするのがよいでしょう。

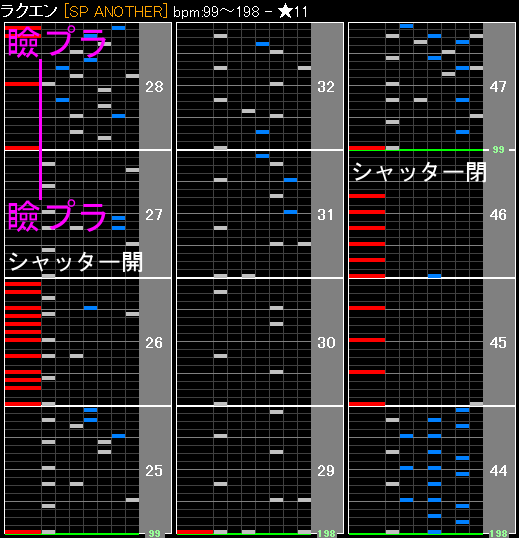

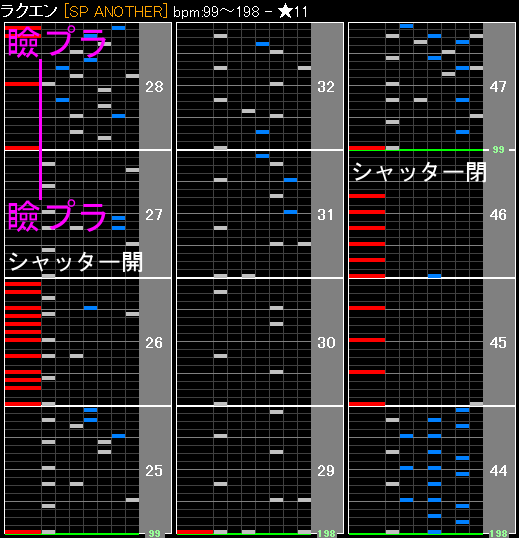

シャッター―ラクエン

ラクエンは最初と最後が遅く、中盤が倍のBPMになっています。この3つの部分はそれぞれそれなりに長いため、ちょっとの間だけ瞼プラで我慢、といった方法はつらいです。次に、BPM変化の前後を見てみると、最初のBPM変化の前は、その少し前に少しの隙間があり、後は若干まばらといった状態、最後のBPM変化の前は皿のみ、後は操作するにはちょっときつい隙間があります。よってここでは、操作が速く、皿を回しながらでもできるシャッター開閉を使うことにします。

まずは曲のロード中にやることです。サドプラのモードをFHSではなく通常のモードに変更し、スタートボタンを二回押してシャッターを開きます。まずは緑値を調節します。BPMが速い場所でシャッターを開いた状態で緑値が300になるようにするので、序盤のBPMが遅い場所では緑値が600になっています。なので緑値を600に変更。次にスタートボタンを2回押してシャッターを出し、緑値が300になるように白値を調節します。(ここではBPMが半分なので結果的に白値は500になります)

曲がスタートして、序盤の低速部はシャッター閉で対応します。

一つ目のBPM変化ポイントの前の小説頭でスタートボタンを2回押してシャッターを開き、2小節ほど瞼プラで我慢します。一つ目のBPM変化と同時に瞼プラを解除し、視線を上に上げます。

二つ目のBPM変化ポイントの前の皿を回しながら反対側の手をスタートボタンに手をかけます。二つ目のBPM変化ポイントの前の最後の皿と同時または直前にスタートボタンを2回押してシャッターを閉じます。すぐにBPMが遅くなるので視線を下に下げます。そのまま曲の最後までプレーします。

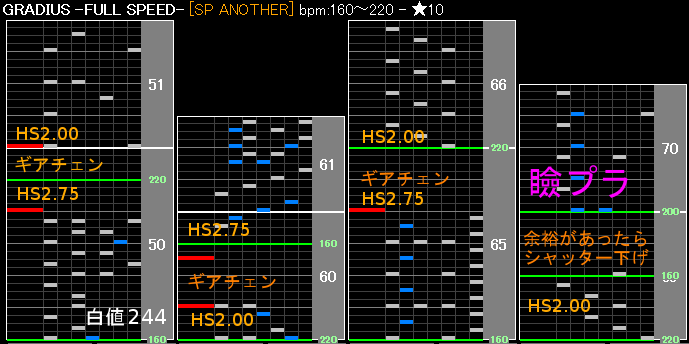

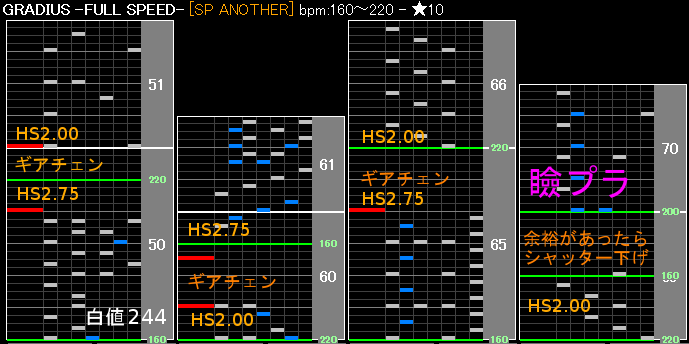

ギアチェン応用(ギアチェンタイプA)―GRADIUS -FULL SPEED-

譜面を見ると、BPM変化周りに皿があって、ギアチェンするにも皿チョンが暴発してしまいそうな譜面です。シャッターを使うのが普通かもしれませんが、ここではギアチェンタイプAを使いたいと思います。

計算シートにBPMを入力してみると、FHSではない方で使えそうな組み合わせがあります。HS差0.75、白値244で、使うHS2.0とHS2.75はHStypeAでとれるHSに入っています。このような場合はFHSではないモードでギアチェンをすることができます。これをギアチェンタイプAと呼ぶことにします。

あとやることは同じで、白値を244に合わせてFHSではないモードにします。そしてBPM160のときはHS2.75、BPM220のときはHS2.00になるようにギアチェンします。

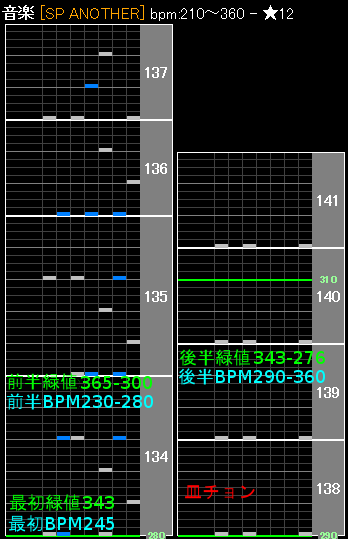

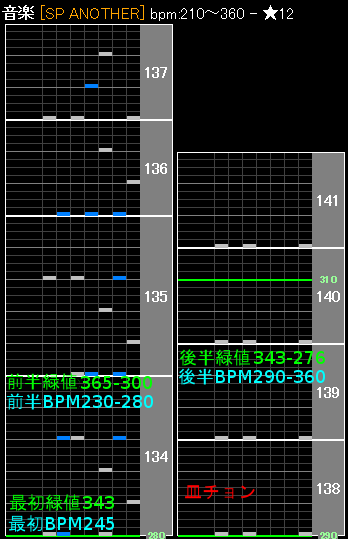

皿チョン2応用―音楽

皿チョン2は、BPM変化の前と後のBPMに対応した緑値にロックするため、一曲の中で複数のBPM変化に皿チョン2を複数回使うことは普通できないのですが、特別にBPM変化割合が似ている場合だけ、皿チョン2を複数回使うことができます。これを皿チョン2の多段使用と名付けます。

例として「音楽」の譜面をあげると、BPM変化は大まかにみると、245→280→290→360になっています。ここで注目するのが、245/280と290/360が似た値になっていることです。これが「BPM変化割合が似ている場合」で、皿チョン2の多段使用を使うことができます。

最初に緑値を、300*280/245=343に固定。前半を叩き切ったら、BPMが290になったところで素早く皿チョン2をします。

同様のことは、「DAY DREAM」でもすることができます。詳しくは。

別記事へ

よく使う半分BPMを瞼プラで見る

ここでは、よく使うことになる半分BPMでの「瞼プラの習得」に話題を絞りたいと思います。

最初に陥る、ソフランの罠

まずはソフランが叩けない状態を、初心者が陥る順番に挙げてみます。

絶対的なタイミングが分からない状態

beatmaniaIIDXに慣れてくると、判定ラインを視界の中心にせず、緑値を300周りの数字にして判定ラインのいくらか上を視界の中心にもっていき、そこを「譜面の見切りポイント」としています。「見切りポイント」での譜面の見切りから、「判定ライン」での打鍵までの時間は、なんらかの形で制御・調節されています。そしてこれは無意識のうちにやっていることです。

ソフラン譜面で緑値が半分になると、「元の見切りポイント」での譜面の見切りから、「判定ライン」での打鍵までの時間は、2倍になってしまいます。これだと全く打鍵のタイミングが合わなくなってしまいます。よって「見切りポイント」を下げて「判定ライン」に近づけることが必要です。(視線を下げる)

またそれと同様に、「譜面の出現」から「見切りポイント」までの長さも長くなってしまうので、これを短くするために瞼プラでレーンの上半分を隠すことが必要です。

ただ瞼プラを使わないでソフランをやっている人がいるのですが、筆者にはできなかったので、仕組みはわかりません。

相対的なタイミングが分からない状態

ソフランはただ緑値が多いだけではなく、突然増えるのです。先のさっきまで適正緑値で叩いていて来ていたのに、突然緑値が増えてしまいます。

このときに譜面の2つのノーツ間の、縦のノーツ間の距離が同じでも、そのインターバル時間は2倍になります。譜面で今まで16分の距離だった距離が、8分で打鍵しなくてはならなくなります。これを我慢できずに16分に近い速さで先走って打鍵してしまって崩壊する人は多いです。

そうならないためには、同じ間隔でも長い時間がかかるということを覚えておくこと、そして、ノーツ間の距離から16分か8分かしっかり見きって、16分なら腕押し、8分なら指押しなど、押し方に気をつけてテンポキープをするのがよいでしょう。

つぶれた譜面が見えない状態

上の二つのことが分かっていても、ソフラン中はノーツ間の距離が短くなってしまい、どれとどれが同時押しか、どれとどれがずれているのか、分かりにくい状態であります。

克服するためには、SUD+をいつもの2倍にしての練習、

横認識を意識するといった練習が必要になると思われます。

他の言葉での説明

この記事の執筆者じゃない人が、同じようなことを説明してくれています。

別記事にジャンプ

まぶたサドプラの習得例1

●顔の動き

・眉間と額にシワを寄せてまぶたを下げる←まぶたを下げるだけでは安定しないから

・あとは顔全体の角度(首の頷き具合)で調節

・感覚としてはかなり隠す。BPM半分に適したレーンの縦の長さは思ったより短い

●画面の見え方

・遅くなるとわかっていても、いきなり自分のまぶたで視界を遮ってしまうことはすごく不安

・最初から半分の幅に合わせようとすると、狭すぎて見えなかった時が怖いので

・最初の幾つかはリズムを覚えた上で、ノーツが見える幅を調整しながら叩く(首のうなずき具合)

・当然視界は暗くなるし、視界も狭まる。対策としては、

暗くなる → 暗くなる視界に慣れる、明るい色のノーツを選ぶ

狭まる視界 → 狭まっていることを念頭に置いて、なるべくレーン全体を見る(特に横方向の不安が大きい)

●気をつけること

・ノーツ降ってくる速度がおそーいので、縦認識するとどれとどれが同時押しなのかわからなくなってリズムが崩壊しやすい

・16分もしくは8分でしっかり横認識する(横に広く見えてないと横認識できない)

・横認識した上で、叩くときはノーツの組み合わせの順番をとにかく意識する。

・リズムは、16分なのか8分なのか(これはノーツの間隔で判断)、曲を聞きつつ打鍵音(もしくは打鍵した間隔)も聞いて正しくリズムをとっていることを確認しながら。

・そのリズムに従って、見える同時押しの組み合わせを順番通りに押す。

・順番を正確に知ることが大切だから、16分の乱打は3→4→5→4のように隣接している方が把握しやすい(押しやすさは度外視)。

・1→7→1とかだと同時押しなのか交互なのかわかりにくい(狭まった視界を横に広く見ることとつながる)。

・BPMの戻り際は、できれば早くなった後の譜面をちら見して覚えて、早くなった直後に顔や首を元に戻す時間を稼ぐ。

・それができなければ自然と視界に入ってきた分を叩いた後は少ない緑数字で頑張りつつ首の角度を元通りに上げる(密度の少ないところを狙ってとか)。

瞼プラの習得例2

- 下を向いて画面を睨み、眉間にしわを寄せて、眉毛で上を隠すイメージ。

- どこまで下げるかは、最初はBMSで、画面のサドプラ半分の所にテープで印をつけて練習した。

- とにかくノーツの順番を読み取る。

- 自分は早押しの傾向があるため、ソフラン入りは意識して遅押しする。

- 腕押し、指押しのどちらかか読み取り、打鍵でテンポキープ。特に腕押しできるものを指押しはしないようにする。

最終更新:2022年05月28日 02:35