一口に「16分乱打」と言ってもその諸相は様々です。

これらの乱打や譜面の分析するときに使う用語を説明します。

目次

〇重乱打

16分にノーツが1つずつ配置されている譜面は一重乱打、2つずつなら二重乱打と呼ばれます。

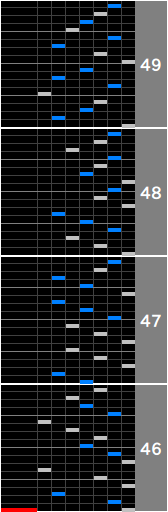

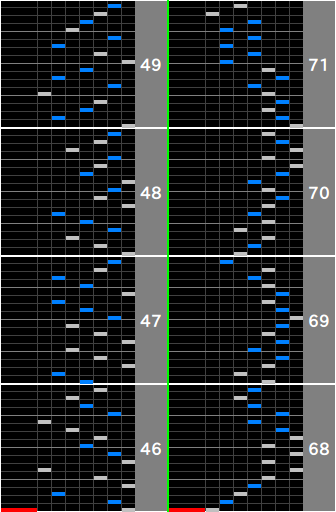

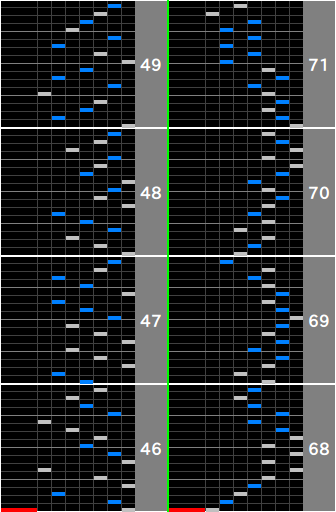

一重乱打の例、quasar(H)

二重乱打の例、Blue Rain(A)

但し、こんな理想的な一重乱打や二重乱打は少ないので、大抵は密度の話をするときに「二重乱打くらい」「一重乱打より少し多い」などと伝えたい時に使います。

〇/〇乱打

このページでは16分で延々と打たせる乱打を、密度の偏りによっていくつかの型に分類します。

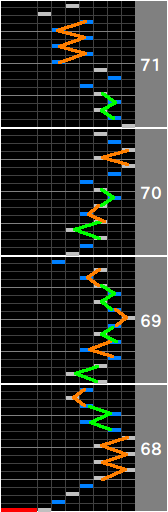

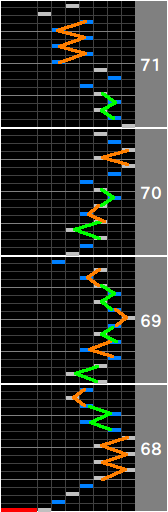

例えば、Blue Rainの二重乱打地帯のような乱打を、2/2乱打と名づけます。

また、GOLDEN CROSSのブレイク明けは3/1/3/2乱打になっています。

すなわち、16分ごとに現れる同時押しの数の偏りによって16分乱打を分類しています。

さらに、2/2乱打のように16分ごとの同時押しの数が変化しない乱打を均一な乱打、3/1/3/2乱打のように、16分ごとの同時押しの数が変化する乱打を不均一な乱打と言い、16分乱打について乱打の不均一さという連続的な属性を定義します。

2/2乱打のような平坦な乱打では縦認識でも

横認識でも良いのですが、3/1乱打のような不均一な乱打では横認識の方が見えやすくなる、というように、乱打の密度の偏りによって認識の仕方が変わってきます。そのため同じ乱打譜面と呼ばれているものを意識的に分けるために名前を付けました。

高密度になると乱打と同時押しの区別が無くなる感覚について

不均一な乱打をさらに不均一にしていくとどうなるでしょうか。2/2/2/2乱打 ⇒ 3/1/3/1乱打 ⇒ 4/0/4/0乱打。そうです、同時押しになります。

実は、不均一であるということは、同時押しに近いという事みたいですね。さらに、乱打と同時押しの間には、3/1/2/2乱打や3/1/3/1乱打といった、同時押しに近い乱打があり、乱打と同時押しは1か0かではなく、グラデーションになっていそうです。(さっき「連続的な属性」と定義したのはそういうこと)

次に、2/2/2/2乱打が一番乱打っぽいかというと、いいえ、もっと乱打っぽいのがありますよね。1/1/1/1/1/1/1/1乱打が、この密度で一番乱打っぽい譜面でしょう。しかしこのような譜面は音楽的に聴きにくいためか現実にはとても少なく、1/1/1/1乱打から成長した乱打譜面は2/2/2/2乱打譜面だということが実情です。

以上をまとめると、

- 乱打に、均一⇐⇒不均一というパラメータを認めて、動かしてみることで

- 均一⇐⇒不均一 が丁度、 乱打っぽい⇐⇒同時押しっぽい に対応することと

- 2/2/2/2乱打が最大限乱打っぽい乱打、というわけではなさそうであることが推察される

ということです。

これだけだとただの仮説なのですが、この仮説を使うと、巷で言われている「高密度になると乱打と同時押しの区別が無くなる感覚」が説明できそうなのが面白いと思います。

- 低密度譜面であれば、1/1/1/1乱打や、2/0/2/0乱打=同時押しのような、均一か不均一に振り切れた譜面しか作れないため、明らかな乱打譜面や明らかな同時押し譜面を多く叩くことになり、乱打や同時押しといった感覚を掴める

- 高密度譜面になってくると、2/2/2/2⇒3/1/2/2⇒3/1/3/1⇒4/0/3/1⇒4/0/4/0のように、均一や不均一に振り切れてはいない間の譜面を叩くことになり、明らかな乱打や同時押しという譜面が少なくなる=区別がなくなってくる

- その上、2/2/2/2乱打の時点でも十分同時押しの要素が入った譜面であるため、横認識も取り入れるし、大体同じような感覚で高密度譜面を叩けるようになる

私の感覚だと、この説はありそうな気がします。だから何が嬉しいの?と訊かれると答えに窮するのですが、上達視点で嬉しい知見は「16分の枠に収まっている限りは高密度になるほど横認識が必要になる。32分などで上手く叩けない時は縦認識を思い出すと良いかもしれない」くらいでしょうか。

折り返し型乱打

次に、鍵盤の局所的な偏り方によって分類しします。

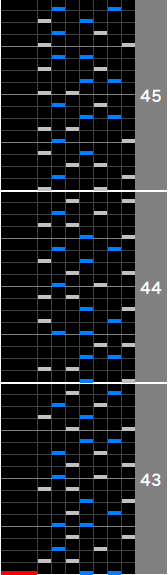

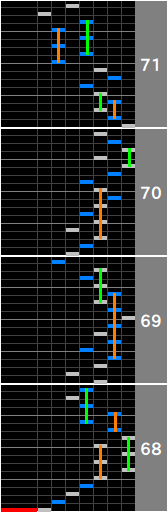

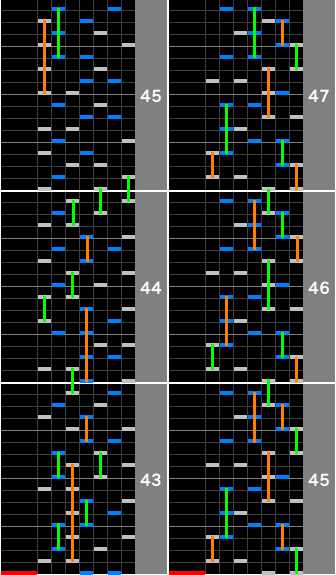

譜面例として、左がquasar(H)、右がreunion(H)の画像を置きます。

BPMは違うのですが、両方共一重乱打です。もし同じBPMで降ってきたとしても、右のreunion(H)の方が難しいです。

その理由は、局所的に、左手だけで叩く場所と右手だけで叩く場所が出てくることと、折り返し部分があることです。

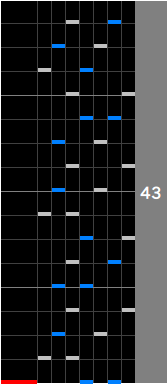

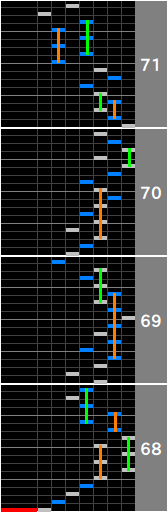

折り返し部分というのは、下の印のような部分です。

打鍵をイメージすると、片手で行う折り返しは他の均一な乱打に比べて難しいです。理由は、同じ鍵盤の組み合わせで同じ指の動きをする時は打鍵タイミングの癖が蓄積されてしまうからです。(詳しいことは別の記事で)

このような、折り返しが多く含まれている乱打を、折り返し乱打と呼ぶことにします

次に、乱打譜面にランダムをかけることを考えると、8分で同じ鍵盤が降ってきてその間に鍵盤が含まれるもの(片手でなくてもよい)ものは折り返し乱打になる譜面になります。そのような、8分で同じ鍵盤が降ってくることに注目したのが下の印です。

このような8分で同じ鍵盤が降ってくる譜面も、折り返し乱打と呼ぶことにします。

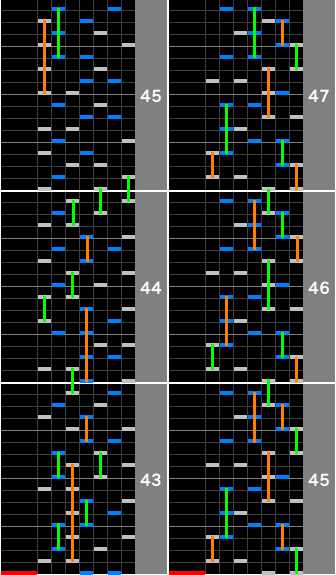

一重乱打でなくても16分で降ってくる乱打には、折り返しの多少を考えることができます。下の譜面は、左がBlue Rain(A)、右がSHADE(A)です。

両方とも二重乱打ですが、右のSHADE(A)の方が折り返しが多く、叩きにくいはずです。(折り返し数=24対35)

折り返し型乱打の使い方には、

トリルの練習があります。トリルで練習をしたい時、トリル+αの練習をする時は、最初からトリルが出てくる譜面を練習するより、乱打とトリルの間に位置する、折り返し型乱打や軸譜面を練習すると、無理なく慣れていくことができます。

また、上の2つの例から推測できるように、Tatsh氏の譜面は折り返しが多い傾向があります。

最終更新:2022年05月28日 04:35