概説

心の哲学(英: Philosophy of mind)とは哲学の一分科で、

現象的意識や

クオリアなど心的なものと、物質的な脳や身体との関係、そしてそれらの存在論的な位置づけを研究する学問である。

心の哲学の基本的なテーマは

心身問題と

心的因果であるが、心身問題は科学の領域では心脳問題として研究の対象となっている。歴史的には心身問題は心脳問題の前史としてあったということになる。

デイヴィッド・チャーマーズは、心的現象と脳の活動の対応関係を研究する神経科学の問題を「イージー・プロブレム」と呼び、その脳の活動からどのようにして

クオリアなどの心的現象が生まれるのか、またその心的なものは物理的な脳とどのような因果関係(

心的因果)があるのかという問題を「ハード・プロブレム」と呼んでいる。近年の心の哲学ではその

意識のハード・プロブレムが最も活発に議論されている。

心の哲学についての立場を大別すると

一元論と

二元論に分けられる。またクオリアを物理的な性質に還元可能か否かを巡って、還元可能とする物理主義的立場と、還元不可能とする立場(

実体二元論、

性質二元論、

中立一元論)に大別されることもある。

心の哲学の主要な説を分類すると以下のようになる。

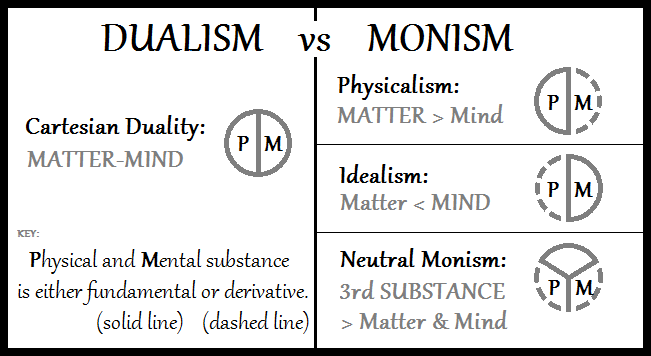

- 一元論対二元論の概念図(英Wikipediaより引用)

図の Cartesian Duality はデカルトの実体二元論を意味する。Physicalism は物理主義的一元論(物的一元論とも呼ばれる)、Idealism は観念論的一元論(心的一元論とも呼ばれる)、Neutral Monism は中立一元論の意味である。なお現代では「二元論」という場合、デカルトの二元論でなく

性質二元論を意味することが多く、これは中立一元論とほぼ同じ立場である。現代の心の哲学では、物理主義VS中立一元論(性質二元論)という構図で論争が行われていると考えても間違いではない。 現代では心的一元論の立場を取る哲学者はほとんどいない。

心の哲学の用語

心の哲学においては用語が多少混乱しているので注意が必要である。現在最も活発に議論されているのは

クオリアの問題であるが、歴史的にはクオリアと同様の意味で「表象」という言葉がよく使われてきた。「知覚」や「感覚与件(センスデータ)」や「直接経験」も類似の意味であり、心の哲学においてそれらは厳密に区別されている訳ではなく、しばしば互換的に用いられている。なお

ジョン・サールや

茂木健一郎は、クオリアを「意識」そのものと同一視し、意識と同じ意味で用いている。クオリアという用語は論者によって用いられ方が異なるので注意が必要である。

「

現象的意識」という言葉は、客観的に観察可能な意識の機能的側面と対比させて、意識の主観的、私秘的な側面を指す場合に用いられる。

「唯物論」と「

物理主義」はほぼ同じ立場の思想を指す。「

性質二元論」と「特性二元論」は同じ意味である。

クオリアを物理現象に還元できるという立場の「

還元主義」と、自己や自我というものは個別の意識現象に還元できるという

人格の同一性問題における「還元主義」は全く意味が異なるので注意が必要である。

心的性質と物理的性質は一つの実体の両面であると考える立場の「中立一元論」は、「二面説」や「二相理論」、時に「同一本体相貌説」とも呼ばれるが、ほとんど同じ意味である。なお「

性質二元論」とは、世界には物理的性質と心的性質の二つがあるという立場であるが、その二つはあくまで「実体」ではなく「性質」としているのであり、存在論的には中立一元論を前提としており、同じ二元論であっても「

実体二元論」とは全く異なるので注意が必要である。

自然主義

心の哲学には様々な立場の学者がいるものの、どの学者も心を科学的に扱おうとする「自然主義(naturalism)」を前提にしている点ではほぼ共通している。心を自然科学の対象にしようとする学者たちの会議が

ツーソン会議や

国際意識科学会である。

心の哲学は自然主義を前提としているため、認知科学や神経科学と親和的である。ツーソン会議や国際意識科学会には哲学者だけではなく、神経科学者や認知科学者も多数参加している。

心の科学的研究は19世紀に心理学として始まっている。初期の心理学は

行動主義を前提として、観察可能な人の言動に研究対象が限定されていた。しかし行動主義は多くの難点が指摘され、

機能主義が主流となった。機能主義を前提とした心の科学が認知科学である。認知科学では「表象(Representation)」と「計算(Computation)」の概念を核とし、人の心とは表象の計算的な処理と考える。これは

表象主義とも呼ばれる。

なお神経科学者や物理学者には、現象的意識やクオリアは科学の対象にできないとする立場の者も少なくない。科学とは数量化できる事物だけが研究可能であるという前提から、「懐かしい」とか「美しい」といった数量化できないクオリアは科学の対象にならない、ということである。

根本問題

心の哲学には、本来「哲学」そのものの歴史的課題でもある二つの重要な根本的問題が潜在しており、それらの問題に対してどのような立場を取るかによって、心身問題へのアプローチは全く異なってくる。

ひとつは

実在についての問題であり、この問題に対しては

実在論と非実在論の立場に分かれる。現代の心の哲学において最も活発に議論されているのは

クオリアの存在論的な位置づけと心的因果の問題であるが、それらは自然主義の立場から、実用的実在論を前提に行われているものである。しかし

現象主義や

観念論などのように実在論に反対する立場もある。なお非実在論の中には、時間や空間の実在性を懐疑するラディカルな立場もある(

時間と空間の哲学)。物質や時間・空間が実在しないという立場からすると、現在心の哲学で議論されている問題の多くは錯覚問題であるということになる。

もうひとつは

自己や自我についての問題である。デレク・パーフィットはこの問題に対する立場を、

人格の同一性についての還元主義と、非還元主義に分ける。還元主義の立場では自己は

実体ではなく、そのつど生起し消滅するクオリアなど個別的現象に過ぎないとするが、非還元主義では魂のような絶対的な主体を想定し、それが通時的に「私」の同一性を成り立たせている根拠とする。

ちなみに一般の人が抱いている素朴な世界観は、

素朴実在論、および素朴心理学と呼ばれる。この素朴な立場では「私」という主体がいて、それが空間的に広がる世界に実在しているさまざまな物事――客体を時間的、つまり持続的に認識していると考える。

イマヌエル・カントは、人間は時間と空間という形式によってしか物事を認識できないと論じた。したがって物質的なものの実在を否定し、さらに時間や空間の実在も否定し、なおかつ「私」という主体の存在も否定する極端な立場の思想では、世界の在り方を具体的に理解し、イメージすることは困難になる。

最終更新:2017年04月05日 19:21