調声(入門から一歩

このページでは

基本的な操作、

おま☆かせ等の自動調整機能が使えるようになった次の段階、

「より聞き取りやすく」「より自然に」「表情を付けていく」部分の説明を行います。

歌唱ソフトで基本の後処理やミキシングについても簡単に説明します。

UTAU最新版0.4.18と、デフォルトのResamplerを使用しているものとして説明します。

※エンジンを変更することでより幅広い調声ができることもあります。

ヘッドホン、スピーカー等で音を聞き分けて、よりよいチューニングをしていきましょう。

UTAUの機能を駆使した調声

ピッチ・エンベロープの調整

Mode2スイッチを入れる→Mode1と比べると、ポルタメント・ビブラートの設定範囲が広がり、より簡潔により直感的な調整が出来るようになりました。

それよりもさらに凝った調声をしたい→

UTAU用プラグイン「拡張ピッチエディタ ver2.05」を導入するか、外部ソフトを検討してください。

実際の歌唱では単調に音をなぞっているだけですか? そんなことはありませんよね。

同じ発音を伸ばす際、ノートを個別に置くだけでなく、ピッチを上げ下げしていくと自然になることも多いです。

オーバーラップ・stpを使いこなす

UTAUのオーバーラップは、“ターゲットの前のノートの最後がターゲットの出だしに重なる量”を指定します。

音と音をしっかりつなぎたいときにはオーバーラップを大きくしますが、

単に重なりを大きくすると、なめらかな音の移り変わりでなくて2つの声が重なっているように聞こえるだけになりがちです。

スタッカート気味にするときはオーバーラップを小さくして、滑らかに聞かせたいときは大きくするとよいと思われます。

連続音の本懐は、ここの調声にあるといえるでしょう。

Ctrl+Eでノートのプロパティを出せますので、納得がいくまで調節してみてください。

その際、連動して先行発声やstpを編集すると、場合によってずいぶん聞こえ方は変ります。

プロパティにgフラグを使って声を調整する ※

声質を多少変化させるオプションです。基本は高音を弱く(-5~0)、低音を強く(0~+5)。

逆に、高音を安定させるために、高音のか細い声になるほどg+ 、低音のほどg-という調整も。

作る曲調によって標準値も調整(可愛らしい曲なら下げる、歌唱力に物いわせるなら上げる 等 )。

プロジェクトのプロパティから基準値を設定して、部分的に変えたいノートのプロパティに指定値を設定すれば、アクセントとして使うのも簡単です。

自分の耳を頼りにいろいろ調整してみましょう。

声質の調整 ブレシネス、hフラグ ※

g以外に声質に関わってくるのは、bre値(ブレシネス)とhオプション。

bre値を下げると音をはっきりさせた感じ。上げるとガラガラとした感じになります。

またhオプションは高くすると、声をかすれた感じにすることができます。

高音の頑張ってる感を出すのに使えたりします。また声に乾いた感じを与えることもできます。

※gフラグ等は、デフォルトでついてくる合成エンジンと、飴屋Pの作成したいくつかの合成エンジンでのみ、動作するようです。

別途合成エンジンを使う場合は、動作保障対象外です。

音量の調整

これを触らないと同じ音量で歌い続ける抑揚の無い歌になってしまいます。

常に100パーセントにせず、歌わせる平均的な音量を決めて、そこから上下させると良いでしょう。

また、音源によっては特定の音だけ大きかったり、小さかったりするので、そこを調節して丁寧に仕上げるとよいと思われます。

全体的にボーカルの音量が小さい場合は、ボーカルが伴奏に埋もれる場合もあります。

その場合はUTAU側でいじらないで、音声ツールやDAW側でやるのも手です。

また、ビブラートは音量が結構揺らぐものでもあるため、DAWで一定にならないように、波打つように調整するのもいいでしょう。

単独音音源の子音が、どうしても強くなりがちなのを修正する時にも、使うとよいでしょう。

エフェクター、波形編集ソフト、DAWを使用したエフェクト・表情付け・最終処理

ボーカルを自然な感じに、またはボーカルと伴奏をなじませるために、エフェクターを使用して加工処理していきましょう。

このとき、スピーカーやヘッドフォンを使い分けたり、マスター音量の上下操作で鳴っている音をチェックしていきましょう。

エフェクターには、リバーブ、ディレイ、イコライザー(EQ)、コンプレッサー、リミッター、マキシマイザー、ディエッサー、エキサイター(エンハンサー)、など様々な物があります。

他にも、ボーカル補正・ピッチ補正ソフト、音を歪ませるディストーション、オーバードライブなどもあります。

大まかな種類と説明はwikipediaを参照してください。

初めて使う場合は、「コンプレッサー」、「リバーブ・ディレイ」、「コーラス」、「イコライザ」の順でかけていくといいでしょう。

エフェクトのかけ方も、各パートに直接かけるものや、sendという機能を使ってかけたりしたりします。

これらツール併用については、ニコニコ動画の

MIX講座やVocaloid@wikiの項目も見て見るのもいいかもしれません。

リバーブ(残響効果)

空間系エフェクトの一種で、音の広がりを作る効果。お風呂などで音を出した時の、あの反響感を考えるとわかりやすいです。

リバーブは自然界に必ずあるもので、これをかけることで音に広がりが出たり、自然な聞こえ方にすることが出来ます。

また、音のツギハギ間を目立たなくさせる効果もあるので、ここに力を注ぐといい仕上がりになります。

曲調によってリバーブをかける大きさを変えていきましょう。

初心者はリバーブをかけすぎる傾向があるので、気持ちかかってるかな?程度を目安に使うと自然に聞こえます。

かけ過ぎると、ずいぶん遠くで歌っているとか、お風呂場で歌っているのを聞いているような感じになってしまいます。

演出として大きくかける場合も少しだけ注意しましょう。

音が薄く感じる場合はコーラスエフェクトをかけるのも一つの手。厚みを持たせることで、音の力を強くする。

イコライザー(EQ)の使用

イコライザは、周波数帯域を操作し、特定周波数(低音部だったり高音部だったり)の音量を上げしたり、下げたりすることができます。

DAWによる調整目的の場合、再生中に位相や波形が見えるものだと尚いいでしょう。

下記の通り、ボーカルの声だけが浮ついている、または伴奏だけが目立っているような状態を直すのに使ったりします。

周波数帯域を操作することで、声と伴奏をあわせた時に際立つ、周波数帯域のかぶりを避けられるようになったり、

いらない・使われてない帯域を削って音量の限界を上げたり、ノイズを抑えたり、曲調に合った気持ちよい音・声にすることが可能です。

こちらも強調のしすぎや削り過ぎに注意しましょう。

基本的に、周波数帯域の音量を下げることを中心にして、目立たせたい周波数帯域の音量を上げるとよいでしょう。

UTAUのフラグオプションにも周波数帯域を減衰させることが可能な物が存在します(詳細は「音のプロパティ」を参照)。

備考例:徹底的にいじり過ぎるとここまで音(表情付け)が変わります。リンク先は音声トレースを使用した実験目的の表情付け

ディエッサ

高い周波数帯域を圧縮させます。さ行(子音部のs)などで聞こえる「鋭く切れるような音」を抑えたい場合に有効です。

エキサイタ

エンハンサーとも呼ばれ、処理方法に複数の種類があります。オーラル(ハーモニック)・エキサイターは、原音の高い周波数帯域に倍音成分を加えます。

使用することで「きらびやかな音になる」などと説明されている様に、声を前に出したり、澄んだ滑らかな感じの声になります。

イコライザーであまり変化を得られない場合、倍音を加えていくエキサイタなら補強することができます。

ただし、ボーカルにかけ過ぎると人間らしくない妙な声になってしまうことがあります。思い出した時にかける程度の気持ちで行きましょう。

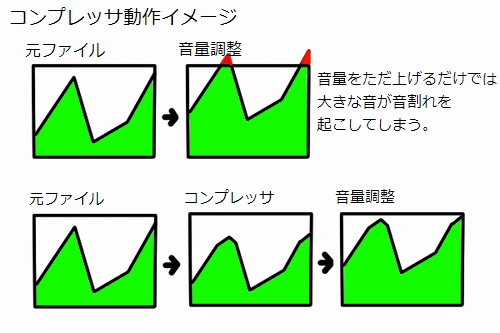

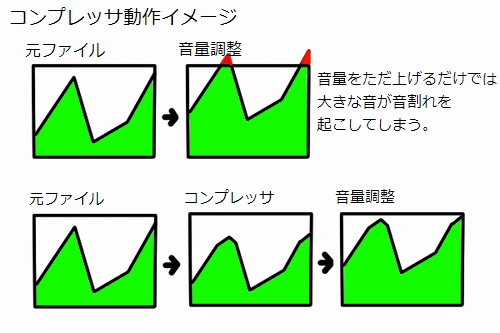

コンプレッサ(音量差の圧縮、音圧向上)

なんだか曲に迫力が足りない。音量にばらつきが感じられる。

といった音量をそろえて全体的に音圧を求めたい場合に使用されます。

同じ構造を持ったエフェクタに「リミッター」「マキシマイザー」が存在します。

コンプレッサは大きな音をあまり上げずに、小さな音を持ち上げる効果を持つ、音量操作系のエフェクターです。

(正確には指定した音量を超える部分を指定したタイミング・圧縮率で圧縮のみを行うので、曲の音量は小さくなる。

「音量を上げる前の下ごしらえ」であり音量を上げる処理は別で行う)

大音量の音割れも起こしにくくなりますので、音量を上げたとき大音量部の音割れが気になるのであれば是非導入しましょう。

ただしコンプレスの文字通り、音質は多少落ちます。

かけすぎると音が歪み、そこまでいかない場合でも聞き疲れのする曲になってしまうことがあるので、注意が必要です。

また、音量の大小を聞かせるような曲には向かないようです(例えばクラシック曲など)。

リミッターは指定音量を超えた音に対して、音を歪ませないよう超えた分の音の大きさだけばっさり削り取るのに特化しています。

マキシマイザーは、音圧を上げることに特化しています。

最終更新:2025年09月23日 10:53