付録SPの周波数特性測定リポート

ということで付録SPの周波数を測定しました。まず測定装置ですが、PCとマイクとケーブルのみです。これにwavetoolというソフトを組み合わせます。

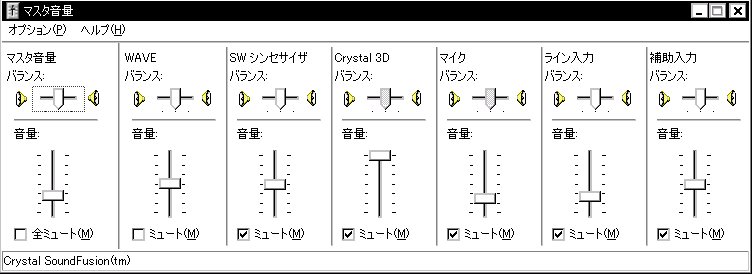

まず測定の仕方ですが、PCの音声プロパティの再生側をWaveの音源以外ミュートをかけておきます。次に録音側のプロパティでマイクを選択します。このときステレオミキサーだかなにかを選ぶと、PC内でのノイズを測定できます。

試しにマイク端子と

ヘッドホン端子を

写真のような両端ステレオミニジャックのケーブルを用いて結ぶと端子部分(とケーブル)を含めたノイズ測定が可能です。

ヘッドホン端子を

写真のような両端ステレオミニジャックのケーブルを用いて結ぶと端子部分(とケーブル)を含めたノイズ測定が可能です。

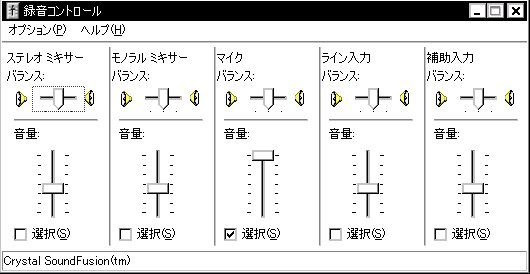

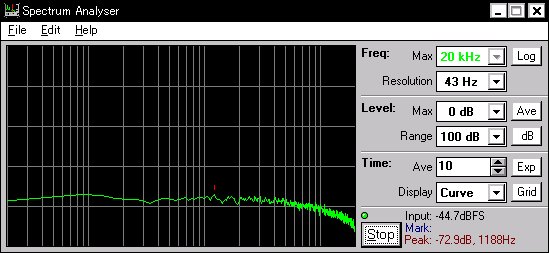

ここでWavetoolのスペクトラムアナライザーを立ち上げて、無音時のノイズを計ったのが下の図です。1~100Hzにかけてノイズが出ているというのが現状のようです。

心配した電源周りのノイズ(60Hz)は無かったのですが、気になるところでは周期的に10k~20kHzで何本かピークが出ることがあります。これはよく聴いてみると周期的に何か音が発生するようで、対策は無く、音が消えたのを見計らってキャプチャーする位しか対策がありませんでした。次にホワイトノイズの測定結果を示します。

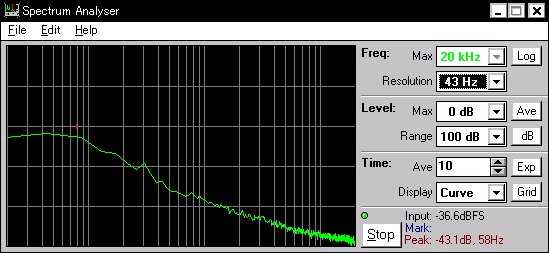

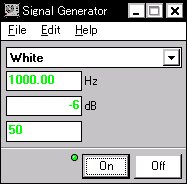

ここでシグナルジェネレータを起動させます。whiteを選び発振させます。

そのときの測定結果が以下の図です。

意外とフラットでPC内部(?)のノイズは気にしなくてもいいのかも知れません。

意外とフラットでPC内部(?)のノイズは気にしなくてもいいのかも知れません。

いよいよ付録SPの周波数特性を測定してみます。

マイクはMacについてたパソコン用の安物マイクを使用してます。

マイクはMacについてたパソコン用の安物マイクを使用してます。

ここでは、付録SP応用例として最初に挙がっていた、付録の収まっていた段ボール箱へ取り付けてみることにしました。

段ボール箱には予め7cmユニット取付用の穴が開いています。これに添付されていた木ねじでユニットを固定します。

段ボール箱には予め7cmユニット取付用の穴が開いています。これに添付されていた木ねじでユニットを固定します。

次に吸音材として、(効果は無いでしょうけど)段ボール箱内にハンドタオルを入れてみました。

更にユニットにスピーカーケーブルを取り付けます。丁度、昔ラジカセに外部スピーカー付けて鳴らしてたときのミニジャック付きのものがあったので、これを用います。外観はこんな感じになります。

実際に測定してみます。

下に吸音材有り無しのwhite noise測定時の結果です。

吸音材有

吸音材無

差があるんでしょうか??www

10kHzのところの高周波ノイズが吸音材で消えている!!とは言えませんよね。たぶん。

測定誤差の範囲内に埋もれていると解釈した方が良さそうです。

いずれにせよ。低音側のレベルが不足しているのは間違いないようです。

参考までに本に載っていたFostexが公表している周波数特性は以下です。

10kHzのところの高周波ノイズが吸音材で消えている!!とは言えませんよね。たぶん。

測定誤差の範囲内に埋もれていると解釈した方が良さそうです。

いずれにせよ。低音側のレベルが不足しているのは間違いないようです。

参考までに本に載っていたFostexが公表している周波数特性は以下です。

150Hzくらいからほぼフラットて…orz

これが私のSP製作技術に起因するものかどうかは、不明なままです(そうであって欲しくない)。

これが私のSP製作技術に起因するものかどうかは、不明なままです(そうであって欲しくない)。

ということで、次の段階としては、この7cmユニットを用いたバスレフ型SPを試作して低音部分を改良していきたく思ってます。

ひとまず(06.04.22作成)