LS-11の修理キットレビュー060320

Kenwood LS-11のスピーカーエッジの修理キットのレビューを報告します。

写真が修理前の全景です。これぞ3wayといった風情で当時はそれなりに気に入って購入した記憶があります。で問題のウーファーエッジ部ですが、写真のように端が欠けています。

で、この状態で、スピーカーの周波数特性を測定してみました。

上の図がwhite noiseを再生したときのマイクで集音した結果です(スピーカーから30cmほど離したところの音。高さはスコーカーの前くらい。後で聞きましたが本当はtweeterとSqueakerの中間位置[高さ]で1m離すらしいですね。筆者の測定環境が無響室じゃないのでそんなに意味は無いと思いますが)。エッジが破れているにも関わらず、20Hz~5kHzまでほぼフラットな特性となっていることが判ります。

300Hzと600Hzくらいで谷があるのが目に付きますが、これがウーファーと関連性があるかは現時点では不明です。

(参考として、tweeter、squeaker、woofer(修理前)の個別の測定結果は下に示す。それぞれの得意領域が判ります。これからみると、先ほどの谷は丁度wooferとSqueakerの領域の中間であることが判ります。)

300Hzと600Hzくらいで谷があるのが目に付きますが、これがウーファーと関連性があるかは現時点では不明です。

(参考として、tweeter、squeaker、woofer(修理前)の個別の測定結果は下に示す。それぞれの得意領域が判ります。これからみると、先ほどの谷は丁度wooferとSqueakerの領域の中間であることが判ります。)

で米国より通販で購入したキットが下の写真です。

6 1/2inchのアングルタイプのエッジ2枚で$19、送料が$7弱だったはず(何とどのサイズでも一律$19)。日本で同様の通販を見かけましたが、外周130mmのエッジは3300円/枚であり、相当高いと考えたほうが良さそうです。このサイズに関しては問題があったのですが、それは後述します。木工ボンドと筆と取り説が付属しています。

では修理にかかります。まずスピーカー前のガスケット(?)を取り除きました。

この段階で更にエッジが崩れているのが判ります。この辺で恐々感が無くなり、荒っぽく作業をするよう頭が切り替わりました(バーバリアンモード)。

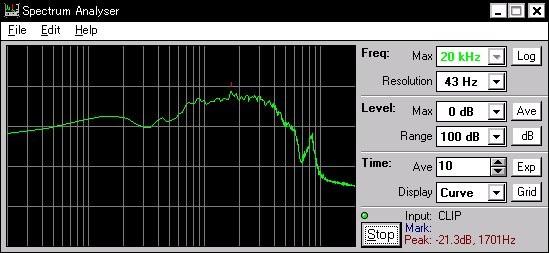

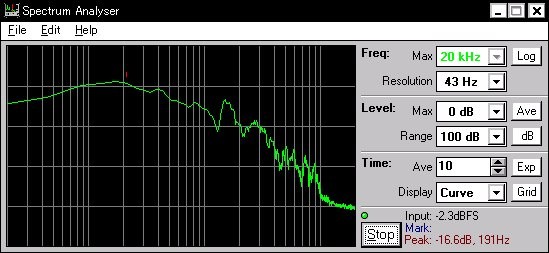

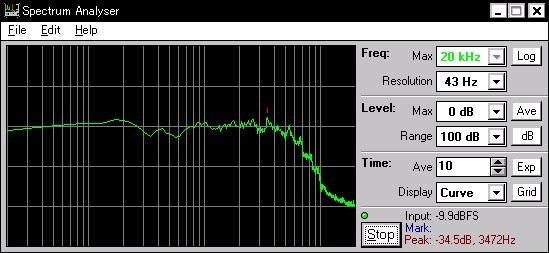

修理前のスピーカー周波数特性(参考データ)

Tweeter

Squeaker

Woofer(修理前)

いよいよばらしていくことにします。

次にwoofer周辺の固定しているボルト(なんと木ねじ)をアーレンキー(六角)で外します。

次にwoofer周辺の固定しているボルト(なんと木ねじ)をアーレンキー(六角)で外します。

すると端子でラインとwooferがつながっていることが確認できます。これを気にせず外します。下写真が外したユニット(更にエッジが崩れている)とエンクロージャーです。

エンクロージャーは殆ど吸音材で詰まっており、内部の様子など窺い知れません(今回はそれをどうこうしようという野心は無い)。目もくれずユニットからのエッジこそげ落としに熱中します(写真のドライバーの先端[平坦部]を用いた。)。正直ベトベトして気持ち悪いです。

バーバリアンのくせに気持ち悪がりながらもフレーム(?)の縁とコーン裏側からエッジ残骸を取り除いた結果が以下の写真です。ここで問題発生。

実はエッジ購入時から薄々感じてましたが、エッジが微妙に小さいのです。枠の大きさは6 1/2inch丁度のはずですが、重ねてみるとやはり僅かに届かない感じ。コーン外径は5inchのはずですがこれも小さく、裏から貼り付けることは難しく思いました。確かにWEBでの報告を見ていると、コーン前から貼ったとの記述も見られましたが(まさに写真右の状態。)、これでは面白く無いので、引張って貼ったという報告が1つだけあったのを信じて、本来の裏貼付け方法を選ぶことにしました。

で貼った結果が下写真(この辺から取説を全く見なくなりました。)。

無理やり引張ってるので斜めに持ち上がっています。(実はこの実行までに1時間ほど悩みましたが、サイズぴったりのものは売って無いようです。)

こうなってくると、この後エッジを押さえつけることによる音の変化なんか知ったこっちゃありません。とりあえず、コーンとの接着部に未接着な面が無いか確認し、付いていないとこは無いか、あれば手で押さえて圧着させました。

接着剤が乾燥する(白かったのが透明になる)のを確認してもう一方の枠への接着に移ります。ここで大事なのはコーンを不均一に引っ張ってボイスコイルが変に傾くのを防がないといけないのでしょうが、とりあえずコーンを均等に引張り枠に接着することとしました。

写真は貼付け時、固定するためガムテープで補強したところです。コーン全体をコイルの中に押し込んでる感じです(こんなんでええんかいな? 誰かいろはのいから教えてくれ。)。

で、この貼付けも無事に終了したのでガムテープを外し、

上手い具合にガスケットでエッジが足りない部分も隠せました。

上手い具合にガスケットでエッジが足りない部分も隠せました。

仕上がりを見るとなかなかですが、エッジの丸まったところの幅が小さいことが判ります。コイルを圧迫しているのも気がかりです。早速、周波数特性を...といきたいとこですが、接着後1時間と経っていないので、ここで食事をし、風呂に入ることで、スピーカーを乾かすことにしました。(...アドレナリンも減っていく....)

仕上がり確認としてのWoofer修理前後の周波数特性測定

んで、子供も寝た頃に周波数特性の測定です。下図がwooferの修理前後の特性です。

前

後

ちょっと山のフラットな部分が増えているような気はしますが、それほどの改善とも思えません。

まあ悪くはなっていないようで一安心です。音もちゃんと出てます。

まあ悪くはなっていないようで一安心です。音もちゃんと出てます。

次に全体での測定結果を見てみます。これはマイクの位置とか音量が全く同じではないのであくまでも参考ですが...

Speaker全体の変化

前

後

前後で微妙に出力の違いがあるので(後の方が若干レベル高い。)、100Hz以上の特性が結構フラットに出ていると思います。20Hz~5kHz位まで±3dB位で収まっているので比較的優秀なスピーカーと言えるのでは無いでしょうか? 当然、ここに至るまでに、入力信号のノイズレベルとか、マイク位置の正確な検証をしている訳でも無く、出てきた信号も良いとこ取りしている可能性は否めませんので、あくまでも参考ではありますが(その証拠に若干高音の伸びが無くなっている。woofer側で測定したかな?)。

ということでまずは成功としておきますが...にしてもエッジで押さえ込んだの大丈夫だろうか? ちと不安。これについては追って色々と評価してみます。

ということでまずは成功としておきますが...にしてもエッジで押さえ込んだの大丈夫だろうか? ちと不安。これについては追って色々と評価してみます。

了(feelsgood、3/20[3/31追記及び訂正])