Development of a new methodology for surface science

by adding one more dimension

DIANA and 2D-PES

二次元表示型球面鏡分析器

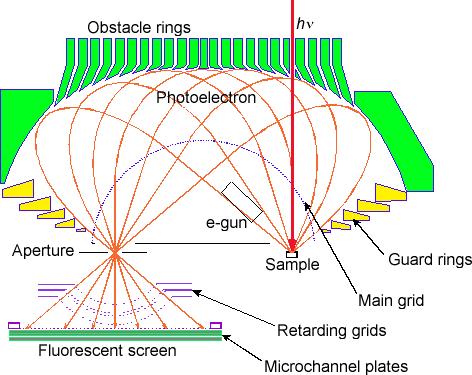

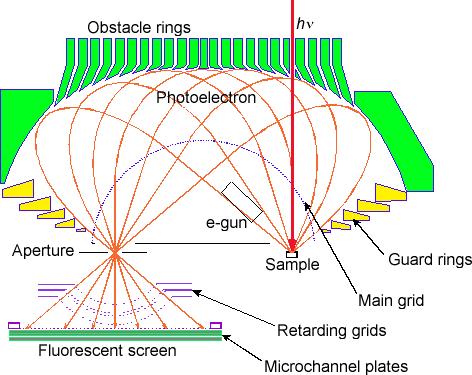

二次元表示型球面鏡分析器(DIANA)は広い立体角に渡って、あるエネルギーの光電子を歪みなく一度に測定できる分析器である[rfDaimon88,rfDaimon90]。Fig.2.1に従来型のDIANAの断面図を示した。構成は主に半球型のMain gridと、半径がその約二倍の外球電極とobstacle ringsからなる。構造は一見複雑だが、この間の電場は単純な球対称電場になっている。それぞれの外球電極の下面は球面であって、その半径に応じた電圧がかけられている。Guard ringsは、端の電場が球対称電場からずれるのを防ぐためのものである。

Fig.2.1

試料から出た電子はmain gridと外球およびobstacle ringsの間の電場でその進路を曲げられてapertureに集束する。球対称電場なので、この中での電子の軌道は、Keplerの法則に従う楕円軌道となる。Apertureを通り抜けた電子は、retarding gridを通過して二枚のmicrochannel plateで増幅され、Fluorescent screen上で輝点に変換される。Fluorescent screenで観測される角度分布は試料から出たときの角度分布と厳密に等しいので、像が歪まない。角度範囲は

である。

Obstacle ringsは運動エネルギーがpass energyより少し大きいものの軌跡を遮る役目を持ち、retarding gridsは少し小さいエネルギー以下の電子を阻止することができる。球対称電場のfocus-defocus作用に加え、このlow / high pass filter作用によりある一定の運動エネルギーの荷電粒子だけの角度分布を得ることができる。これまでのエネルギー分解能はpass energyの1%程度である。励起光は電極に開けてある穴を通して入れる。Main gridの中には電子銃が入っていてLEEDやAuger電子分光が行える。Fluorescent screen上の輝点の数及び位置は、真空外からCCDカメラシステムを用いて測定する。

2D-PESでできること

光を原子に照射すると飛び出す光電子には沢山の固体の情報が詰まっている。X線を用いて内殻準位からの光電子に注目すれば、原子構造の情報が得られる。真空紫外線を用いて価電子帯からの光電子に注目すれば、結合に関する情報が得られる。基本的にPIADには原子軌道やspinといった電子のすべての情報が反映されているので、測定法の工夫次第で様々な研究が展開できるという高い潜在性がある。

PIADと保存則

光励起の前後では、系のエネルギーと運動量が保存される。光電子の運動エネルギーE

Kと励起に用いた光エネルギー

が既知であれば、始状態の結合エネルギーE

Bが判る。その運動エネルギーを選別することによって、光電子が出てきた原子の種類と軌道を特定することができる。さらには光電子の運動量、すなわち速さとその方向を測定すれば、始状態での電子の運動量が求まる。光電子分光は、これらの「保存則」に基づいて、バンド分散をはじめとする固体内部の電子構造のエネルギー準位を知る手法である、といえる。

光電子分光を二次元に拡張すると、単にデータ量が線形に増えるだけではない、まったく新しい「情報」を引き出すことができるようになる。「量」から「質」への転換である。励起過程前後にて系全体の角運動量も保存されている。光の角運動量は「偏光」、電子の角運動量は「軌道モーメント」という物理量に対応している。光電子の角運動量はPIADに反映される。

PIADと価電子帯

直線偏光励起過程では光電子の角運動量は不変である(

)。方位量子数だけが変化する(

)ことから、始状態の軌道の形を特定することができる。これを「原子軌道解析(ODAD)」とよんでいる[rfDaimonSS]。

円偏光励起過程では励起光の偏光

に対応して、光電子の角運動量は増減する(

)。この円二色性から原子軌道の軌道モーメントが計算できる。これを「軌道モーメント解析」とよんでいる。価電子帯領域の測定をまとめると以下のようになる。

| Direct obsevation of PIAD |

|

|

|

|

scan scan |

=> |

3D iso-energy surface |

|

EK scan EK scan |

=> |

2D ARPES |

|

LP / sample LP / sample  scan scan |

=> |

ODAD |

PIADと内殻準位

光電子は真空中に出て行く過程で、周囲の原子のそばを通過するときに軌道が曲げられるため(古典論的解釈)、特に光電子の運動エネルギーが数百eV以上のときには、光電子を放出した原子と散乱を引き起こす原子を結ぶ方向にFFPが現れる。PIADを二次元的に捉えると、FFPの方向から周囲の原子配置を割り出すことができる。円偏光を利用するとさらに距離の情報が得られる(FFPの周りに現れる回折模様にも距離の情報が含まれる。)。これを「原子立体写真法(stereoatomscopy)」とよんでいる。SPring-8に設置したDIANAが対象とする内殻領域では、円偏光をもちいた光電子回折の測定を行っている。

| Direct obsevation of PIAD |

|

|

|

|

EK scan EK scan |

=> |

core level ARPES |

|

scan scan |

=> |

XPD / XAFS |

|

CP CP |

=> |

Stereoatomscope |

我々のグループではPIADを一度に測定できる分析器を独自に開発してきた。この分析器を用いた測定法は、従来の手法と異なる新しい方法論をいう意味をこめて「二次元光電子分光(2D-PES)」とよんでいるDIANAでは光の照射点からのPIADを瞬時に観察することができる、という大きな特徴がある。後述するように、scanには光や光電子のエネルギーだけではなく、位置、温度、時間をパラメータとした測定法を開発している(Table [F-2DPES])。

高エネルギー分解能型DIANAの開発

従来型のDIANAのobstacle ringsは、先端が球面状になった十数枚のアルミ環で構成されている。そのため、分析器中心からの半径の変化も十数段階となり、理想的な電極曲線とのずれが生じ、電子の透過率とエネルギー分解能にリップルが発生してしまっていた。そこで高エネルギー分解能型DIANAの開発においては、10倍のエネルギー分解能が達成できるように、電極の形状を最適化した。現在3台が稼働中である。

SPring-8 DIANA

Fig.[F-DIANASP8]は現在SPring-8のBL25SU[rfSaitoh]にて稼働中の分析器である。従来型の半径の二倍の大きさで設計した[rfKotsugi]。アルミ製外球の内壁を酸化処理し、その上に金を蒸着して260本の障害リング電極を形成した。Helical undulatorが供する400-1400 eVの円偏光軟X線が右斜め

の方向に穿ってある穴から入射してくる。分析器が収められている真空槽は三重の

-メタル磁気シールドを施してあり、ゆうに二人は入れる大きさである。

NAIST HR DIANA

生駒の実験室では外球の大きさはそのままで、取り扱いやすいものを設計した。セラミックを加工し、その内壁曲面に150余本の溝を彫り、金属電極を埋め込みobstalce ringsとした。Gamma data社製のHe光源を励起源として用いている。金のFermi edgeから見積もった装置自身のエネルギ分解能として0.43%を達成した[rfNohno03]。実際に、MoS

2やNbSe

2といった遷移金属dichalcogenideやSi(111)

-Agといった表面超構造の電子状態の立体バンド分散測定に成功している。

Rits New DIANA

立命館大学SRセンターBL7にて直線偏光真空紫外光ビームラインの分光器が更新されたのに伴い、現在、HR DIANAの改良器を立ち上げている。可変apertureや小型SEM用電子銃などを組み込み、微小領域の二次元光電子分光およびAuger電子回折mappingによる表面の電子・原子構造解析を目指している[rfTakahashi]。

- DIANA

- Display-type spherical mirror analyzer

- ODAD

- Orbital determination from angular distribution

- 以下は本サイト@wikiのスポンサーの広告です。

最終更新:2008年08月30日 11:46

である。

が既知であれば、始状態の結合エネルギーEBが判る。その運動エネルギーを選別することによって、光電子が出てきた原子の種類と軌道を特定することができる。さらには光電子の運動量、すなわち速さとその方向を測定すれば、始状態での電子の運動量が求まる。光電子分光は、これらの「保存則」に基づいて、バンド分散をはじめとする固体内部の電子構造のエネルギー準位を知る手法である、といえる。

)。方位量子数だけが変化する(

)ことから、始状態の軌道の形を特定することができる。これを「原子軌道解析(ODAD)」とよんでいる[rfDaimonSS]。

に対応して、光電子の角運動量は増減する(

)。この円二色性から原子軌道の軌道モーメントが計算できる。これを「軌道モーメント解析」とよんでいる。価電子帯領域の測定をまとめると以下のようになる。

の方向に穿ってある穴から入射してくる。分析器が収められている真空槽は三重の

-メタル磁気シールドを施してあり、ゆうに二人は入れる大きさである。

-Agといった表面超構造の電子状態の立体バンド分散測定に成功している。