進化論とは

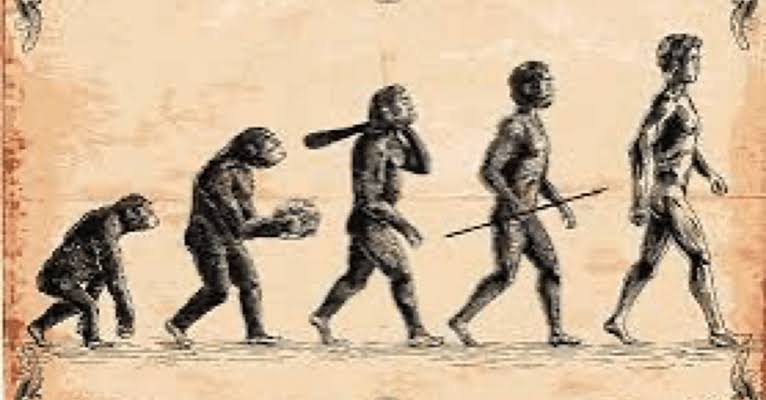

進化論とは、生物が世代を重ねる中で遺伝的形質が変化し、多様な生物種が生じる過程を説明する理論である。これにより、現在見られる生物の多様性や共通性が理解される。

ダーウィンの自然選択説

チャールズ・ダーウィンは、1859年に『種の起源』を発表し、自然選択による進化の概念を提唱した。彼は、生物個体間の変異が存在し、その中で環境に適した形質を持つ個体が生存・繁殖しやすく、その形質が次世代に伝わることで進化が進むとした。

進化論の発展

ダーウィン以降、進化論は遺伝学や分子生物学の進展とともに発展してきた。例えば、遺伝子の突然変異や遺伝的浮動が進化に寄与することが明らかになり、現代の進化生物学では、これらの要因が複雑に絡み合って生物の進化が進行すると理解されている。

今西進化論

日本の生態学者・今西錦司は、独自の進化論を提唱した。彼は、種が環境に適応する過程で「棲み分け」を行い、競争を避けることで共存するという「棲み分け理論」を提案した。また、進化は個体ではなく種のレベルで起こるとし、生物の主体性を重視した理論を展開した。

進化論と社会

進化論は、生物学のみならず、哲学、倫理学、社会学など多岐にわたる分野に影響を与えてきた。その一方で、創造論との対立や、社会的ダーウィニズムなど、誤用や誤解も生じており、進化論の理解と適用には注意が必要である。

ケモナー視点における進化論的解釈とモンスター進化観

進化論の構造は、現実の生物体系にとどまらず、フィクション作品におけるモンスター進化観にも深く影響を与えている。とくにデジモンシリーズやポケットモンスターシリーズなどは、ケモナー視点から見ると、進化を「姿形の劇的変化」「戦闘能力の向上」「個体の意志と結びつく変態過程」として再解釈しており、現実の進化論と架空世界の進化概念の差異を際立たせている。

ポケットモンスターでは、特定のレベルやアイテム、環境条件によって進化が起こる。これは、現実の進化とは異なり、個体単位で瞬時に起こる変化であり、厳密には進化というより「変身」や「成長」に近い現象である。ただし、種族間の連続性や多様な分岐進化の概念は、進化論における共通祖先や分岐適応のイメージと結びついており、生物の進化を直感的に把握するための教育的モデルとも言える。

デジモンシリーズでは、より進化論的な自由度が高く、進化は戦闘状況や感情、パートナーとの関係性によってトリガーされる。また「退化(デジヴォルブの解除)」という概念も存在し、進化が直線的・不可逆的なものではないという点で、現実の進化における複雑な環境要因や遺伝的浮動の要素を象徴的に表している。ケモナー視点からは、擬獣化・異形化の度合いが進化のたびに強調される点も重要で、進化が“形態の神秘性”や“異種的魅力”を高めるプロセスとして描かれている。

またこれらの進化観は、「進化=選ばれた変化」「強くなること=本質の解放」という思想を含んでおり、現実の進化論の“無目的性”とは対照的である。進化に内在する物語性や意志性の付加は、ケモナー的創作における“進化することの感情的意味”を強く映し出している。

したがって、ケモナー的進化観は、生物進化論とは異なる軸で進化を再構成しており、進化を“個体の意志・変身・魅力の発露”として描くことで、異世界やフィクションにおける生き物表現に独自の豊かさを与えている。これにより、現実の進化論と空想上の進化との違いが際立つと同時に、進化という概念がいかに多層的に解釈されうるかを物語っている。

添付ファイル