3-2では、

モチベーションの説明をしたうえでCSRと従業員のモチベーションとの関連を述べていく。

2-1

モチベーションとは

モチベーション(motivation)とは、組織メンバーに対する仕事への意欲を喚起する働きのことであり、一般的に言う「動機づけ」に他ならない。今、企業において従業員を動機づけることは人的資源管理の分野で非常に重要な位置を占めている。近年多発する企業不祥事の中、従業員は、ただ上から指示されたことを行うだけでなく、自ら考え行動することが求められているのである。つまり、従業員の仕事意欲を高め、自発的に行動を起こすことのできる環境作りが急務であると言えよう。例えば、Robbins(1997)は「モチベーションとは、何かをしようとする意志であり、その行動ができることが条件付けとなって、何らかの欲求を満たそうとすることである」と定義している。つまり、モチベーションをアップさせるとは、従業員の欲求を喚起するのみならず、その欲求を満たそうとする働き、つまりそれを行動に反映させることまでも含む必要があるだろう。次節以降ではモチベーション理論を用いて、従業員にどのような欲求があるのか、またその欲求がどのように行動に結びつくのかについて考察を進めたいと思う。

2-2 モチベーション理論とは

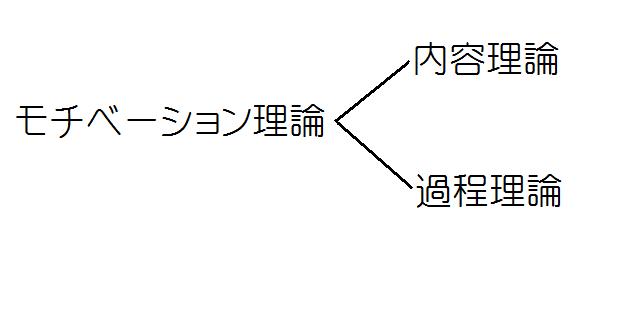

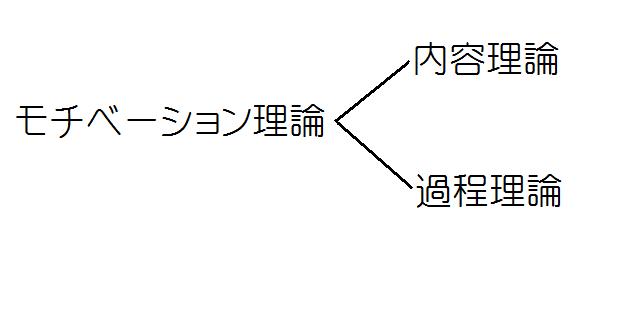

モチベーション理論は経営学では、「職場において人々にやる気を起こさせ、職務の生産性を高めるにはどうしたら良いか」の研究として位置づけられる(1)。ここではキャンベル(Campbell,J.P.et al.1970)による代表的なモチベーション理論の分類に従い、内容理論と過程理論によるアプローチで論を進めたいと思う。内容理論(content theory)とは、人間の欲求の内容に関する研究であり、人間の行動に影響を与える変数を明らかにするものである。過程理論(process theory)とは、欲求によって行動が喚起され、持続し、やがて終わる過程に関する研究であり、その過程を説明する変数を明らかにするものである。これらは相互補完的で、どちらも用いることによって、初めてモチベーションアップについての説明となる。そこで、私たちは内容理論と過程理論の両側面からモチベーションアップを論じていきたい。

図1 モチベーション理論の分類

2-3 欲求とCSR

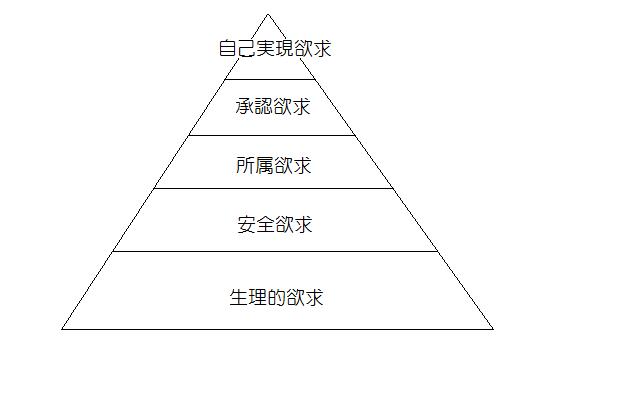

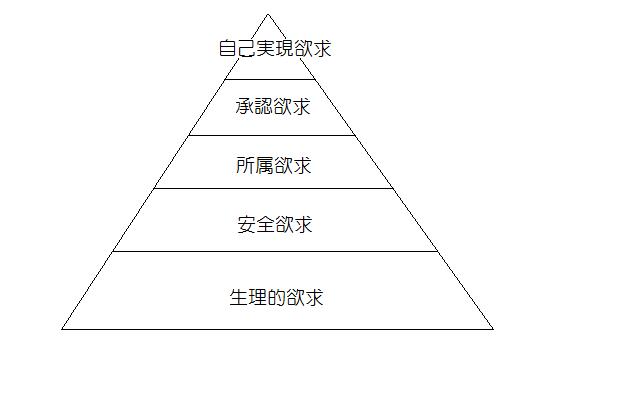

ここでは、人間にどんな欲求が存在するのかについて、内容理論を用いて説明したい。内容理論の代表として、マズローの欲求段階説がある。これは人間の欲求を五段階に分け、下位の欲求が満たされて初めて上位の欲求が現れるとしたもので、その五段階とは、下位から①生理的欲求②安全欲求③所属欲求④承認欲求⑤自己実現欲求である。生理的欲求とは、人が生きるために不可欠なもので、例えば食欲がある。安全欲求とは、心身の安全を求めることで、例えば雇用の安全がある。所属欲求とは、まわりの人々と心の通い合う関係をつくりたいというもので、家族、サークル、企業などに所属することが挙げられる。承認欲求とは、まわりから評価を得たい、認められたいという欲求であり、人事評価などがある。そして最後に求めるのが、自分を最大限に表現し、自己を実現したいという自己実現欲求である。 現代社会では、自発的な行動が求められるため、自己実現欲求が重要であると言えよう。つまり、企業は従業員の自己実現欲求を喚起し、「個人が自由に意思決定できる自己実現空間」(下崎,1991)をつくることによってモチベーションアップの基盤をつくることができる。

図2 マズローの欲求段階説

次に、このマズローの理論を従業員の欲求に当てはめ、本論文のテーマに沿って、CSRによる欲求への影響について述べたいと思う。ここで、従業員について考えるにあたり、生理的欲求と安全欲求についての議論は必要ないと考えられる。なぜなら、従業員は企業に働くことで、最低限の賃金をもらい、安定を得ていると考えるからだ。しかし、所属欲求に関して、「所属」という定義について考えると、それは単に企業に属することのみならず、企業の経営理念に属することに他ならないと考えられる。つまり、トップがCSRによって経営理念を従業員に認知させ、従業員はそれを認知することによって初めてその企業に属することができるのである。この「ツールとしてのCSR」が、所属欲求を満たすために欠かすことのできない要素だと私たちは考える。更に、CSRは承認欲求の充足にも効果をもたらすであろう。CSRはその直接的な対象から感謝され、評価されるだけでなく、社会全体からの評価も得ることができる。「あなたの企業は社会に貢献していて、素晴らしいですね」といった評価は、従業員の「誇り」にもなるだろう。このようにして承認欲求が満たされることで、最後に自己実現欲求が現れる。これによって、従業員は自発的に行動し、自分の力を存分に発揮した「活気ある」職場を作り上げるだろう。そして、そのような職場に「働きがい」が生まれ、「自分の成長」も見出すことができるだろう。

2-4 行動とCSR

前節では、従業員の欲求について説明した。しかし、その欲求が行動に結びつかない限り、それはモチベーションアップとは言い難い。そこで本節では、そのような欲求がどのように行動に結びつくかについて、過程理論を用いて説明したいと思う。代表的なのはブルームの期待理論である。これは、「人間は様々な選択肢の中で自分にとって最も価値・効用が高い行動を選ぶ」とした理論である。ブルームはその価値・効用を、誘意性(Valence)と期待(Expectancy)の積和で示されるとし、人間の行動選択を説明しようとした。つまり、その行動の結果が魅力的であればあるほど(誘意性)、その結果がもたらされる確率が高ければ高いほど(期待)、その行動に駆り立てられる可能性が高くなるということである。ここでは、誘意性を高める手段として、認知的動機づけを取り上げたい。人間がその行動に魅力を感じるかという問題は、その個人が行動遂行の前に想起する認知に大きくかかわっている。つまり、この個人が持つ認知やその構造(認知構造)に刺激を与えることで、誘意性を高めることが可能なのである。

CSRはこの認知的動機づけの働きも担うことができる。トップはCSRによって経営理念を従業員に認知させることで、経営理念というフィルターを通した「目標」を従業員に持たせることができる。目標とは「個人が成し遂げようと試みるものであり、行動の対象となるもの」である(2)。従業員に目標を付与することによって、認知構造に刺激を与え、行動の誘意性を高めることができる。つまり、行動を起こす際に目標が想起され、行動の指標になることで、初めて人は動機づけられるのである。

これは一般に言う目標管理であり、マクレガーは目標管理を「部課が企業の目標に向かって努力することにより、自分自身も<最大>に自己の目標を達成できるような環境をつくりだすことである」(McGregor,D.1960,邦訳p.69)と定義づけている。つまり、目標管理によって、個人が自己実現欲求を満たすのを促すことができるのである。

また、ドラッカーによれば、目標管理は個人に目標を提示するに過ぎず、その達成については個人に委ねられている。個人はその目標を達成するために、自発性・創造性を発揮し、自己実現欲求を満たすことができるのである。

このように、CSRによって経営理念を認知させることで、従業員の目標づけとなり、従業員の認知構造に影響を与えることができる。これによって、求められる行動の誘意性を高めることができ、行動を喚起するのである。

2-5 CSRとモチベーション

上記から、CSRには従業員のモチベーションをアップさせる働きがあると言える。一つには、CSRは従業員の欲求を満たすことができ、従業員のより上位の欲求を喚起することで、自己実現を促すことができる。更には、CSRによって経営理念を認知させることで、それが欲求を実現する行動に大きな価値をもたらし、行動を喚起することができる。これらの働きが相まって従業員のモチベーションがアップすると言える。

注釈

(1)下崎千代子,『現代企業の人間行動』,1991, p3

(2)南隆男 他『組織・職務と人間行動―効率と人間尊重との調和―』ぎょうせい,1992,p66

参考文献

Robbins,Stephen P.,Essentials of Organizational Behavior 5th Edition,Prentice-Hall,1997. (高木晴夫監訳 『組織行動のマネジメント』 ダイヤモンド社、1997年)

J. P. Campbell, M.D.Dunnette, E. E. Lawler iii,and K. E. Weick. Jr, Managerial Behavior :Performance and Effectiveness, McGraw-Hill Inc, 1970.

Locke,E.A.&Latham,G.P. Goal Setting,Prentice-Hall,Inc.,1984.(松井賚夫・角山剛訳『目標が人を動かす:効果的な意欲づけの技法』ダイヤモンド社、1984)

Maslow,A.H.,(1954)Motivation and personality ,Harper&Row.(小口忠彦訳(1987)『[改訂新版]人間性の心理学』産能大学出版部)

V. H. Vroom, Work and Motivation, John Wiley &Sons Inc, 1964/坂下明宣・榊原清則・小松陽一・城戸康彰訳『仕事とモティベーション』千倉書房、1982.

McGregor,D.The Human Side of Enterprise,McGraw-Hill,Inc.,1960.(高橋達男訳『企業の人間的側面』産業能率短大出版部,1966)

Drucker,P.F. The Practice of Management,Harper,1954.(現代経営研究会訳『現代の経営』自由国民社、1956)

下崎千代子『現代企業の人間行動』,白桃書房,1991.

南隆男 他『組織・職務と人間行動―効率と人間尊重との調和―』ぎょうせい,1992.

田中雅子「従業員を活かす組織づくりの要請―モチベーションを核とした組織と個人の新たな関係―」『同志社政策科学研究』第6巻,pp.89-100.

小河光生「“仕事の誇り”生むCSR~CSR活動を社員の働きがいに連動させる方法~」『月刊人事マネジメント』2008年6月号,pp.31-45.

最終更新:2009年11月10日 13:00