自作に関連性の高いソフトを挙げていくページ

情報表示、モニタリング

この手のソフトは以下のような方法で表示する値を得ている。

- 読み取る

- 電圧やファン回転数などはマザーボード上にセンサーがあり、BIOSもしくはソフトウェアなどが読み取って表示させることができるという仕組みになっている。

- S.M.A.R.T.など、特定のハードウェアにコマンドを送ることで読み取る仕組みのものもある。

- グラフィックボードなどもセンサーが付いている場合がある。

- これらにアクセスする方法や、得られた値の単位はメーカーによって異なり、ソフトウェアが対応していない場合はセンサーを認識しなかったり、単位の変換を間違ってめちゃくちゃな値が得られることがある。

- 計算して求める

- クロック数はプログラムで計測することが可能。

- レイテンシなども計算で求めるんだったかな。

- 推測する

- 計算も読み取りもできない情報(チップのダイサイズが何mmか?など)は他の情報とデータベースを利用して推測している。

- データベースに無かったり、判定を誤ることで間違った情報が表示されることがある。

このようなソフトは実機を入手して「正しく表示されなかったら直す」という後だし修正の積み重ねでできている。

しかし開発チームがすべてのハードウェアを入手するというのは実質不可能であるため、

「間違った情報が表示されることもある」くらいの認識で使用すること。

しかし開発チームがすべてのハードウェアを入手するというのは実質不可能であるため、

「間違った情報が表示されることもある」くらいの認識で使用すること。

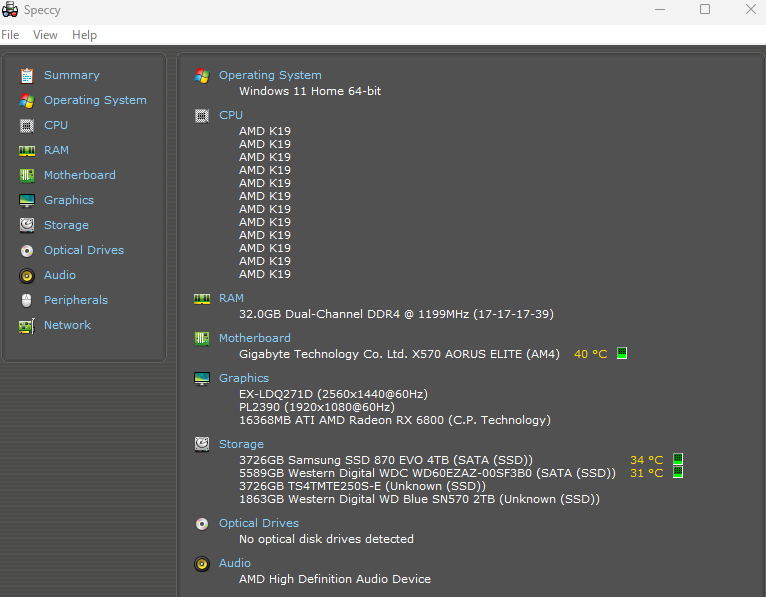

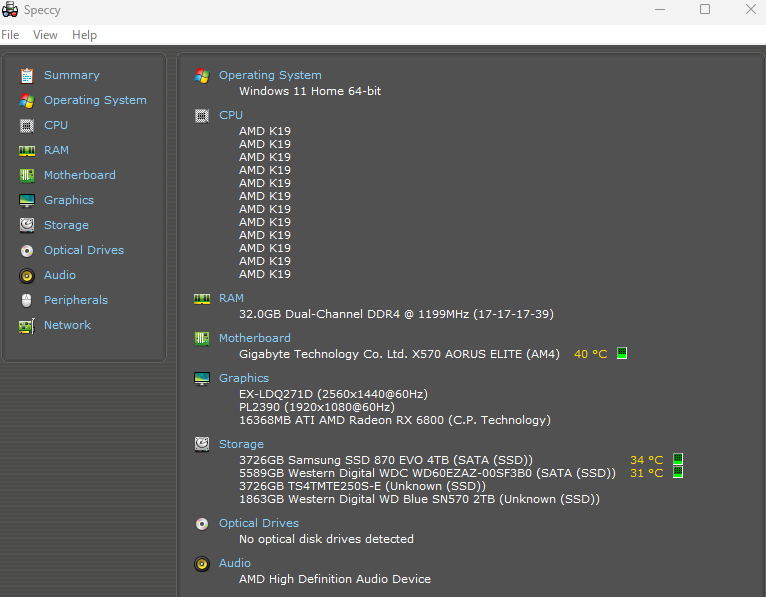

Speccy

意外と知らない人が多いが、CPUが64Bitに対応しているかとか(「Instructions」項目にx86-64やEM64Tという記述があれば64BitOSが動かせるはず)、メモリの種類やストレージ情報も読み込めるので「あれこの今使ってるマザーのメモリはDDR4だっけ5だっけ?ストレージのメーカーどこだっけ?」という時に使うと、いちいち型番でググらなくてもメモリの種類がすぐわかる。

へっぽこシステム管理者はUSBメモリに入れておくと便利。

へっぽこシステム管理者はUSBメモリに入れておくと便利。

CPU-Z

CPUに関する情報を表示するソフトの事実上標準。

意外と知らない人が多いが、CPUが64Bitに対応しているかとか(「Instructions」項目にx86-64やEM64Tという記述があれば64BitOSが動かせるはず)、メモリの種類やSPD情報も読み込めるので「あれこの今使ってるマザーのメモリはDDR3だっけ4だっけ?」という時に使うと、いちいち型番でググらなくてもメモリの種類がすぐわかる。

へっぽこシステム管理者はUSBメモリに入れておくと便利。

意外と知らない人が多いが、CPUが64Bitに対応しているかとか(「Instructions」項目にx86-64やEM64Tという記述があれば64BitOSが動かせるはず)、メモリの種類やSPD情報も読み込めるので「あれこの今使ってるマザーのメモリはDDR3だっけ4だっけ?」という時に使うと、いちいち型番でググらなくてもメモリの種類がすぐわかる。

へっぽこシステム管理者はUSBメモリに入れておくと便利。

ちまみにスマホ版もある。コア数とかクロック数、メモリ使用量などがわかる。

CrystalCPUID

CPU-Zと同様の機能がある国産ソフト。

前はもっと使われてた気がするけど最近はCPU-Zに出番を奪われた?

前はもっと使われてた気がするけど最近はCPU-Zに出番を奪われた?

GPU-Z

GPUに関する情報を表示するソフトの事実上標準。

BIOS書き換えでボロいグラボを最新のグラボに偽装している場合「FAKE」と表示される。

BIOS書き換えでボロいグラボを最新のグラボに偽装している場合「FAKE」と表示される。

HWMonitor

ハードウェアの各種情報を表示することができる。

CPUなどの温度が分かる。

CPUなどの温度が分かる。

CrystalDiskInfo

ストレージの各種情報を表示することができる。

HDD・SSDなどの温度・書き込み寿命・書き込み量・起動時間・起動回数・不良セクタが分かる。

Shizuku Editionだと可愛い女の子の画像も表示され萌え声も聞ける。

雫ちゃん可愛い

HDD・SSDなどの温度・書き込み寿命・書き込み量・起動時間・起動回数・不良セクタが分かる。

Shizuku Editionだと可愛い女の子の画像も表示され萌え声も聞ける。

雫ちゃん可愛い

ベンチマーク

3DMark シリーズ

ゲーム性能を測るベンチマークの事実上標準。

比較的早い段階で新しい技術を投入してくるのが特徴で、目を見張る美しさだが非常に重い。

数年後のゲームを想定しているらしく、本ソフト登場時点での快適(60fps)動作はまず不可能。

あまりにも有名になりすぎたためこのソフトに最適化するメーカーが現れ、それが行き過ぎて「チート」事件に発展してしまった。

数年後のゲームを想定しているらしく、本ソフト登場時点での快適(60fps)動作はまず不可能。

あまりにも有名になりすぎたためこのソフトに最適化するメーカーが現れ、それが行き過ぎて「チート」事件に発展してしまった。

なお、このソフト自身も3DMark Vantageで無料で出来る機能にきつめの制限を付けてしまったり、物理演算の扱いを巡って評価を落としている。

しかし最新版となる"11"では無料での制限もゆるくなり、これだけ完成度の高い3Dベンチマークは他に存在しないことから今でも数多くのレビューサイトで使用されている。その代わりスポンサーとしてMSIやAntecが付いたそうで、それはそれでベンチマークとしてどうなのか?と話題は尽きない。(Antecはケースメインなので良しとして、MSIはメインボードを主としつつもグラフィックボードを販売している。もっとも、グラフィックチップ自体は開発していないのでそこまで気にしなくてよいのだろうが。)

有料版を購入する場合、ゲームのプレイでsteamを使っているならsteamで買うといいだろう

画面がブラックアウトしたり再起動する場合、こちらのベンチを試すといい

ビデオメモリが破損してる場合、ちゃんとノイズが出てベンチが止まる

以下がその例

有料版を購入する場合、ゲームのプレイでsteamを使っているならsteamで買うといいだろう

画面がブラックアウトしたり再起動する場合、こちらのベンチを試すといい

ビデオメモリが破損してる場合、ちゃんとノイズが出てベンチが止まる

以下がその例

FINAL FANTASY XI for Windows オフィシャルベンチマークソフト

FFのベンチマーク、ハイエンドPCでのベンチ気持ち良すぎだろ!!

ドラクエベンチ

モンスターの女の子が戦闘を行ってお金を稼ぎ日傘を買うストーリーのベンチマーク

比較的軽めのベンチマーク、これが動くならUnity系の3Dゲームは高設定でも大丈夫

比較的軽めのベンチマーク、これが動くならUnity系の3Dゲームは高設定でも大丈夫

Heaven Benchmark

DirectX 11に合わせていち早く登場したベンチマーク。

ベンチマーク中にオプションの変更が可能で、テッセレーションの利き具合などを確認することが出来る。

ただしテッセレーションを強調しすぎている面があるためそこは注意しよう。

(テッセOFFで階段が坂になってしまったりするが、実際のDirectX 9ゲームはそこまで酷くはない)

テッセレーションすげえ!と感動するには一押しの一本。

ただしテッセレーションを強調しすぎている面があるためそこは注意しよう。

(テッセOFFで階段が坂になってしまったりするが、実際のDirectX 9ゲームはそこまで酷くはない)

テッセレーションすげえ!と感動するには一押しの一本。

ゆめりあベンチ

マイナーゆえ最適化されてないことと、その内容(おにゃのこが水着姿で…)で有名になったベンチ。

古いベンチではあるが、最適化されていないお陰で純粋にビデオカードの性能が測れるということで今でもよく使われている。

オリジナルのファイルは高解像度に対応していないので、有志作成のパッチを当てる(か自分でバイナリを書き換える)ことが必要。

古いベンチではあるが、最適化されていないお陰で純粋にビデオカードの性能が測れるということで今でもよく使われている。

オリジナルのファイルは高解像度に対応していないので、有志作成のパッチを当てる(か自分でバイナリを書き換える)ことが必要。

y-cruncher

円周率計算ソフト。イリノイ大学在学の大学生アレクサンダー・J・イーが開発している。

要は現代版スーパーπである。マルチコア対応、マルチスレッド対応で64ビット対応、マルチディスクドライブ対応。

活発に更新されていてSSE4.1やAVXなど最新の拡張命令にも対応している。

そのため、例えシングルスレッドモードで計算させても同じ419万桁でスーパーπは1分以上掛かったりするのに対し、y-cruncherは数秒で計算をこなすことができる。

2010年8月に達成された円周率5兆桁の世界記録は実はこのソフトで円周率を計算している。

円周率計算がメインだが、e、ルート2、黄金比、オイラー・マスケローニ定数、ln2、アペリーの定数、カタランの定数の計算もできる。

余談だが、アレクサンダー・J・イーは中国系アメリカ人であり、また大のアニオタである

要は現代版スーパーπである。マルチコア対応、マルチスレッド対応で64ビット対応、マルチディスクドライブ対応。

活発に更新されていてSSE4.1やAVXなど最新の拡張命令にも対応している。

そのため、例えシングルスレッドモードで計算させても同じ419万桁でスーパーπは1分以上掛かったりするのに対し、y-cruncherは数秒で計算をこなすことができる。

2010年8月に達成された円周率5兆桁の世界記録は実はこのソフトで円周率を計算している。

円周率計算がメインだが、e、ルート2、黄金比、オイラー・マスケローニ定数、ln2、アペリーの定数、カタランの定数の計算もできる。

余談だが、アレクサンダー・J・イーは中国系アメリカ人であり、また大のアニオタである

HDTUNE

HDDのベンチマーク。

速度を計測するだけのソフトはいくつかあるが、こちらは(HDDの)外周から中心に向かって計測した結果をグラフ化してくれるところがいい。

グラフの形を見ればディスクの健康状態がわかるかも?

速度を計測するだけのソフトはいくつかあるが、こちらは(HDDの)外周から中心に向かって計測した結果をグラフ化してくれるところがいい。

グラフの形を見ればディスクの健康状態がわかるかも?

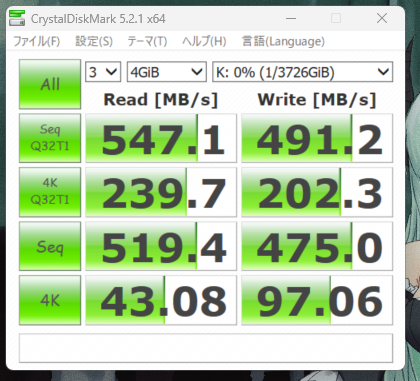

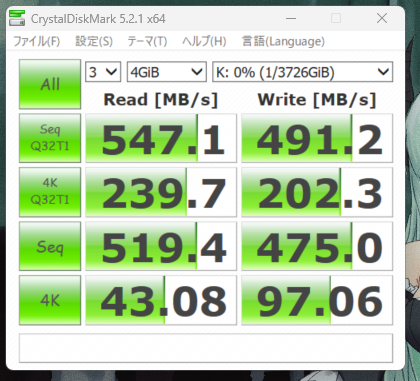

CrystalDiskMark

HDD・SSDの他外付けHDD・外付けSSD・SDカード・USBメモリの速度も図れる優れもの

偽ブランドのSSD・SDカード・不良品の場合、速度で分かるので買ったら試すと良い。

偽ブランドのSSD・SDカード・不良品の場合、速度で分かるので買ったら試すと良い。

2DMark

2ch発の2D性能計測ベンチマーク。

テスト

Memtest86/Memtest86+

メモリテスト。

Memtest86が開発停止になったため86+が派生ソフトとして登場したが、その後本家が開発再開したため無印と+が両立する形になった。

正直言ってどっちでもいい。好きな方を使え。

正直言ってどっちでもいい。好きな方を使え。

負荷テスト

「これやって壊れなければ大丈夫だろ」というツール群。

逆に言えばこいつらで壊す危険性が高い。下手に実行するとマジで壊す。

逆に言えばこいつらで壊す危険性が高い。下手に実行するとマジで壊す。

Stress Prime 2004

CPUにアホみたいな負荷をかける。

FurMark

グラフィックボードにアホみたいな負荷をかける。燃える。

OCCT

CPU/GPUのストレステストを行う。

制御、オーバークロック

K10stat

AMD製CPU(APU)の動作クロックおよび電圧を細かく設定できるソフト。

負荷に応じて数段階の設定が可能。

負荷に応じて数段階の設定が可能。

AfterBurner

グラフィックボード用のツール。

MSI製だけど他社のでも使えるらしい。

MSI製だけど他社のでも使えるらしい。

CrystalCPUID

CPUクロックや電圧を調整できるソフト。

K10statのように負荷に応じて数段階の設定が可能。

Core2の時代は結構使われてたけど最近使ってないから今のCPUに対応してるか知らない。

K10statのように負荷に応じて数段階の設定が可能。

Core2の時代は結構使われてたけど最近使ってないから今のCPUに対応してるか知らない。

NVIDIA Control Panel

GeForceのドライバに付属する公式ツール。

温度のモニタリングはできるがOCはできたっけ?

温度のモニタリングはできるがOCはできたっけ?

Catalyst Control Center/AMD Vision Engine Control Center

略してCCCとも呼ばれるRADEONのドライバに付属する公式ツール。

コア温度、ファン速度、GPU使用率のモニタリングのほかにOC機能を備える。

コア温度、ファン速度、GPU使用率のモニタリングのほかにOC機能を備える。

RivaTuner

NVIDIA GPUのモニタリングおよびオーバークロックツール。

RADEONでも一部機能は使えたと思う。最近使ってなくてよくわからない。

RADEONでも一部機能は使えたと思う。最近使ってなくてよくわからない。

ATI Tray Tool

元祖”たわし”のツール。グラボに負荷をかけて冷却状態のチェックなどができた。

今たわしといったらFurMarkの方をさすことが多いかな。

X800くらいの時代にはよく使われてたが、その後新GPUに対応が遅れ利用者減少。

後に対応はした気はするけど今どうなってるの?

今たわしといったらFurMarkの方をさすことが多いかな。

X800くらいの時代にはよく使われてたが、その後新GPUに対応が遅れ利用者減少。

後に対応はした気はするけど今どうなってるの?

RADEON BIOS Editor

RADEONのコア/メモリクロックや電圧を設定できる。

VRAM周りの不具合がある場合メモリクロックを固定することで回避できることがあるようだ。

BIOSを書き換えるので壊れたら困る(復旧できる環境が無い)場合は使ってはいけない。

VRAM周りの不具合がある場合メモリクロックを固定することで回避できることがあるようだ。

BIOSを書き換えるので壊れたら困る(復旧できる環境が無い)場合は使ってはいけない。

メンテナンス

hdderase.exe

Intel SSD Toolbox

解凍ソフト・ビューア

「パソコンも ソフト無ければ ただの箱」というように、まず何がしかのソフトを入れなければならない。

ハードウエアでも説明書は「紙で印刷するとコストがかかるからCD/DVDの中にあるから読んでね(はぁと)」なメーカーも増えた。で、説明書を読むためにこれらのビューアや解凍ソフトが必要。

自作とは直接関係ないが、参考程度に書き残していく。

ハードウエアでも説明書は「紙で印刷するとコストがかかるからCD/DVDの中にあるから読んでね(はぁと)」なメーカーも増えた。で、説明書を読むためにこれらのビューアや解凍ソフトが必要。

自作とは直接関係ないが、参考程度に書き残していく。

ちなみに多くのビューアはフリーソフトとして配布されているが「表示と印刷」しかできない。書き加えたりの編集がしたかったら別途製品版を買え、ということ。

Acrobat Reader DC

説明書などの拡張子pdfのファイルを読むのに必要。個人的には重くて大嫌いなソフトの1つ。これを入れるくらいならFoxit readerをお勧めするが、まれにフォントの関係でAcrobat Readerでないと読めないPDFファイルが存在するから困る。

インストール時にマカフィーも入れようとしてくるから注意。

インストール時にマカフィーも入れようとしてくるから注意。

CubeICE

数は忘れたが十数種類の圧縮ファイルをこれ1つで解凍できる。圧縮ファイルの中でもZip形式はもうXP以降ならOSで解凍できるからいいが、LHA形式(拡張子lzh)や7z形式などの解凍は、こういう解凍ソフトを使わなくてはならない。LHAは日本人が開発した圧縮形式だが、セキュリティホールが見つかったため最近見かけなくなってきた。7z形式は海外のデバイスドライバサイトでたまーに見かける。Zipの解凍にしても、こういうフリーソフトのほうがWindows標準の解凍よりも早くてお手軽。破損したZipファイルを無理やり解凍できるソフトもある(ググれ)。

俺が使っているという理由でCubeICEを書いたが、別にLhaplusだのWinRarだのLHASAだの、好きなものを使うといい。

俺が使っているという理由でCubeICEを書いたが、別にLhaplusだのWinRarだのLHASAだの、好きなものを使うといい。

Lhaplus

上記と同じ解凍ソフトだが解凍しても文字化けするパターンも散見されたのでこちらに入っていた文章をCubeICEにスライドさせた

2017年以降6年以上更新されていないのであまりオススメできないかも?

2017年以降6年以上更新されていないのであまりオススメできないかも?

WinRAR

拡張子RARのファイルを解凍するのに必要。これ自体はLhaplusなどの他のソフトでも解凍できるのだが、稀にWinRARでないと解凍できないRARファイルも存在する。

解凍前にファイルの内容一覧が表示されるのも便利な点。ただしちょっと重い。

解凍前にファイルの内容一覧が表示されるのも便利な点。ただしちょっと重い。

Word・Excel・PowerPoint viewer

拡張子docやxlsやdocxやxlsx等のファイルを読むのに必要。まぁわざわざこれらのViewerを探してインストールするくらいならGoogle DocsやらOpen OfficeやLibre Officeを使ったほうが編集もできるので話が早い。が、Open Officeなどの互換ソフトでMicrosoft Officeで作った純正文書(?)を表示しても若干レイアウトなどがズレてしまうこともあるので、印刷前に要確認(ここらへんが"互換"ソフトの限界でもある)。

余談だが厚生労働省のサイトではちょっとした資料をExcelファイル(拡張子xls)でダウンロードできるようになっているのだが、当然Excel持ってない人は読めないわけで、なんだかなと思ってしまう作り。お役所仕事の典型例だと思った。

一太郎ビューア

お役所関係の書類は稀に一太郎形式(拡張子jtd)で送られてくることがある。「一太郎ビューア」をググれば一太郎ビューアが落とせるので、それをインストールすればとりあえず見られる。

あくまでも見られる&印刷できるだけで、いじりたければ一太郎を買わなければならない。

あくまでも見られる&印刷できるだけで、いじりたければ一太郎を買わなければならない。