瓦波打つ屋根の上を、ひょいひょいと渡る影がある。

小柄な体を柿色の装束で包み、金色の尻尾がぱたぱたと波打つ。狐人である。

日差しで熱くなった場所は避け、日陰から日陰へ音もなく渡り歩く。建物同士が離れているところにでくわせば迂回し、それでも渡れぬとあれば、するすると柱を伝い降りてはまた反対側へと身を現す。中々堂に入った身のこなしである。ときおりさっと身をかがめては、何かから隠れる様子を見せる。あたりには同じような高さの建物しかなく、屋根を見下ろす楼閣や塔などはない。それでも狐人が身を隠そうとするのにはわけがある。

何かが上空をよぎる。女性が空を舞っている。

ひらひらと翻る薄絹をまとった女が、空中を飛び回っては笑い声を上げる。顔はいずれの獣人族にも似ていない。卵のように滑らかな顔立ちである。その身は薄く透き通り、折からの風に拭き流されて、まるで布のように全身がたなびく。風精である。

風精はひとしきり飛び回ると、空中に解けるようにして姿を消した。その様を注視していた人影が、ほっと息をついた。

およそ開けたところなら、風精はどこにでも現れる。大方は人に構おうとしないが、自ら人型をとるような者は例外であり、人懐っこくついて回ろうとすることが多い。ましてそれが知り合いであったならなかなか離してはもらえない。そのことが、瓦上の狐人には不都合であった。

――見つかったら、精霊宮中のひとたちが見物にきちゃうです。

大延国皇帝・朱王クウリが第三十七子、吉風公主セイランは息を吸い込むと、再び瓦の上を駆け始めた。

ここは禁裏、すなわち大延国皇帝のいます宮殿である。

それからしばらく後のこと。

後宮の一角に設けられた女官の私室で、開け放たれた窓から黒い影が飛び込んだ。

そのまま音もなく着地すると、人影は床をころころと転がり、寝台の下に収まって隠れた。息を潜め、油断なく室内を見回しながらも完全に気配を殺す。

「公主さま」

その一部始終を見ていた部屋の主が、あきれたように声を上げた。

「出来ればその、次は扉からお越しください」

「無理です」

寝台の下から這い出しながら、セイランは悪びれもせずに言う。

「もう私の顔を知らない兵士がいません。勉強の時間割もばれてます。変装はこないだ見破られました。太白殿のところに見張りの死角があってすごくよさそうでしたが、先週埋められてしまいました。なので、この部屋に扉から入るのは無理です」

「そこまで無理なら、いっそこの部屋においでにならないでください」

「いやです。絶対きます。屋根に上るほうが簡単です。それに、いざというときはテンコウがいますよ」

「そういうことを申し上げているのではありません」

レイレイと呼ばれた小間使いは唇を尖らせた。おとなしげな印象の狸人であるが、太眉を逆立てたその迫力はなかなかのものである。

「公主さまが万が一お怪我でもされたら、私も叱られてしまいます」

「それこそ大丈夫ですよ。ちゃんと私が言うですから」

「――実を言うと、すでに怒られてます。もう余計なことを吹き込むなと言われました」

「なにが余計なことですか。レイレイはもうずーっと命の恩人です」

セイランはレイレイに抱きつき、手を伸ばして頭を撫でた。体格はセイランのほうがはるかに小さいが、レイレイはおとなしく撫でられている。

「レイレイがいなかったら、あんな面白いものがあると知らないまま、わけのわからない本ばかり読まされつづけてこの世をおさらばしていたかもしれないのです」

「そんな大げさな」

「いや、今日は本当に危ういところでした……本当にあと少しで死因が『五帝記』になるところでした」

「おいたわしや。そんなにひどいのですか。去年の暮れに『三皇伝』を学んでいらしたときも大変そうにしておられましたよね」

「五帝に比べれば三皇なんて小物です……なにより三は五より二つも少ないですよ、二つも」

「はあ」

「おまけに昔のことすぎてろくな記録もないですから、そんなにたくさん覚えなくて済むのです。それに引き換え五帝ときたらですね!」

腕をぶんぶん振り回し、セイランは怒りをぶちまけた。

「んもう、本人たちの一生を詳しく詳しくくわしーく読まされるのは許します! 許してあげます! けどどうでもいいことであればあるほど詳しくかいてあるのです! 範帝のはとこの息子の五番目の妻だかなんだかが、いついつの正月に催された宴で何を何皿出されてどのように食べたか? なんてことまで書いてあるですよ! 何とか帝の三番目の離宮のどこそことかいう庭に植わっていた草の種類も! そんなのが今なんの役に立つですか! まず間違いなく読んだ人を苦しめるためだけに書かれた本です!」

「左様ですか……」

「あんなものをありがたがる人たちの気が知れないです……」

「お察ししますわ……」

怪気炎を吐くセイランに茶を運びながら、レイレイは小首をかしげた。

「うかつにも皇帝の血を引いてしまったというだけの理由であんなもの読まされる筋合いはないのです」

セイランはしみじみと茶を口に運んだ。と、やおら卓の下にかがみこみ、辺りを見回して声を潜めた。

「ところでレイレイ、例のものは?」

「こちらに」

同じく卓の下にもぐりこんだレイレイが、懐中から小さな本を抜き出した。いかにもつくりの荒い、庶民が読む雑本といった装丁であり、文字もまた簡字体である。

「新作ですか?」

「苦労しました」

奪うようにして本を受け取ったセイランは、表題を読んで顔を輝かせた。

「ついに『双侠狐狸』のつづきが?」

「左様でございます」

「やったー!!」

はじけるように声を上げたセイランが、はっとなって口に指を当てた。

「だめです、続きを読まずに捕まったら一生の不覚です。あ、レイレイ、ごめん、ちょっと見張っててください。私はこれからちょっと集中しますから」

しかつめらしく命ずるセイランの顔が、すぐさま笑み崩れた。

「待ちました。二ヶ月ぐらい待ちました。前回は銅任国に狸が流されたところで終わってて、ふたりが離れ離れになっちゃってもうどうする!? ってところで終わってるんです。ああもう、読む前からドキドキしますねえ!」

一時もじっとしていない。それどころか、読みはじめることすら危うい。きゃーきゃーと騒ぎ立てながら、『双侠狐狸』の主人公がどれほどかっこいいのか、どれほど自分がこの続きを待っていたのかを言い立てる。なお、ここで言う銅任国とは、一般にいう

ドニー・ドニーのことである。

「公主さま……そんなにうれしかったのですか」

そりゃもう! とセイランは目を輝かせた。

「私はもう、この本だけを楽しみにして今日の日を耐えてきたです。来る日も来る日もあのジジイにわけのわからない書を読まされて、それでもがんばってこれたのはレイレイのおかげです」

「セイラン様、大師さまのことをじじいとお呼びするのはちょっと」

「ただのジジイじゃないですよ、わからずやで冷血漢のクソジジイです。あんなの読ませてなんとも思わないんですから」

「そんなにもわけのわからない書でしょうか。『五帝記』といえば私でも存じておりますほどの有名な書です」

「それだけ多くの人を苦しめたってことですよ。ほら、『ホウ半双剣』だって嫌われてるけど、武林では知らないものはいないです。それと同じですよ。憎まれっ子世になんとかです」

と『双侠狐狸』の登場人物を挙げて訳知り顔で頷く。武林とは、武芸者の社会のことである。

「はあ」

「あー、信じてないですね? それじゃためしに、『五帝記』がどれぐらい退屈なのか分かるように暗誦してあげます」

「公主さま、なんだかんだいいながら覚えていらっしゃるのですか」

「もうここ十日ぐらい軟禁されて読まされてるです。イヤでも覚えますよ……いいですか、行きますよ」

得意げに胸を張ると、セイランは椅子に登って息を吸った。

そしてそのまま固まった。

「あの、公主さま」

「やめです。せっかく抜け出してきたのにわざわざ勉強のこと思い出すなんておかしいです」

「覚えていらっしゃらないんですか?」

セイランの耳が逆立った。

「そんなことないです! ちゃんと覚えてます!」

「左様ですか」

セイランの耳がぱたんと寝た。座りこんだ椅子の上で、セイランは仏頂面を作った。

「……ええとね、最初がわかればいけるとおもうです。ほんとですよ」

「――左様ですか」

レイレイが椅子からすっと立ち上がった。息を整え、おもむろに朗唱し始めた。セイランは目を瞠った。

「あ、それですそれです。レイレイ、どうして『五帝記』を知ってるですか。読んだことあるんですか」

レイレイは答えず、手を伸ばしてセイランから『双侠狐狸』を奪い取った。

「あ」

「さあ公主さま、はじめの部分をお教えしましたよ。次は公主さまの番です」

「ええと、レイレイ……どうしちゃったですか」

「私は別に。さあ、公主さま、続きを。今日やるはずだったところですよ」

「へ? え、ええとですね」

しどろもどろになったセイランとは裏腹に、レイレイは柔らかな笑みを崩さない。と、その顔がふっと脇を向いた。

セイランも釣られてそちらに目をやり、覿面顎を落とした。

「あ……」

部屋の扉の向こうで、もう一人のレイレイが立ちすくんでいた。

凍りついた時間の中で、セイランは二人のレイレイを呆けた顔で何度も見比べた。扉の向こうのレイレイが腰を抜かしてくずおれるのをみるが早いか、セイランは声も立てず一目散に窓めがけて走り、そこから飛び出した。いや、飛び出そうとした。

実際には、椅子から立ち上がることすら許されなかった。力強い腕が、セイランの肩をしっかりと押さえつけていた。

「まあ、いずれ新しい逃げ方を考案なさるだろうとは思っておりましたが」

レイレイの声音が濁り、老人のそれとなった。するすると伸びた背の天辺でぎちぎちと音を立てて顔が崩れ、変形した。

「まさか屋根を伝ってお逃げになるとは思いませなんだ」

岩に刻まれた模様のような顔が、凍りついたセイランを見下ろしていた。

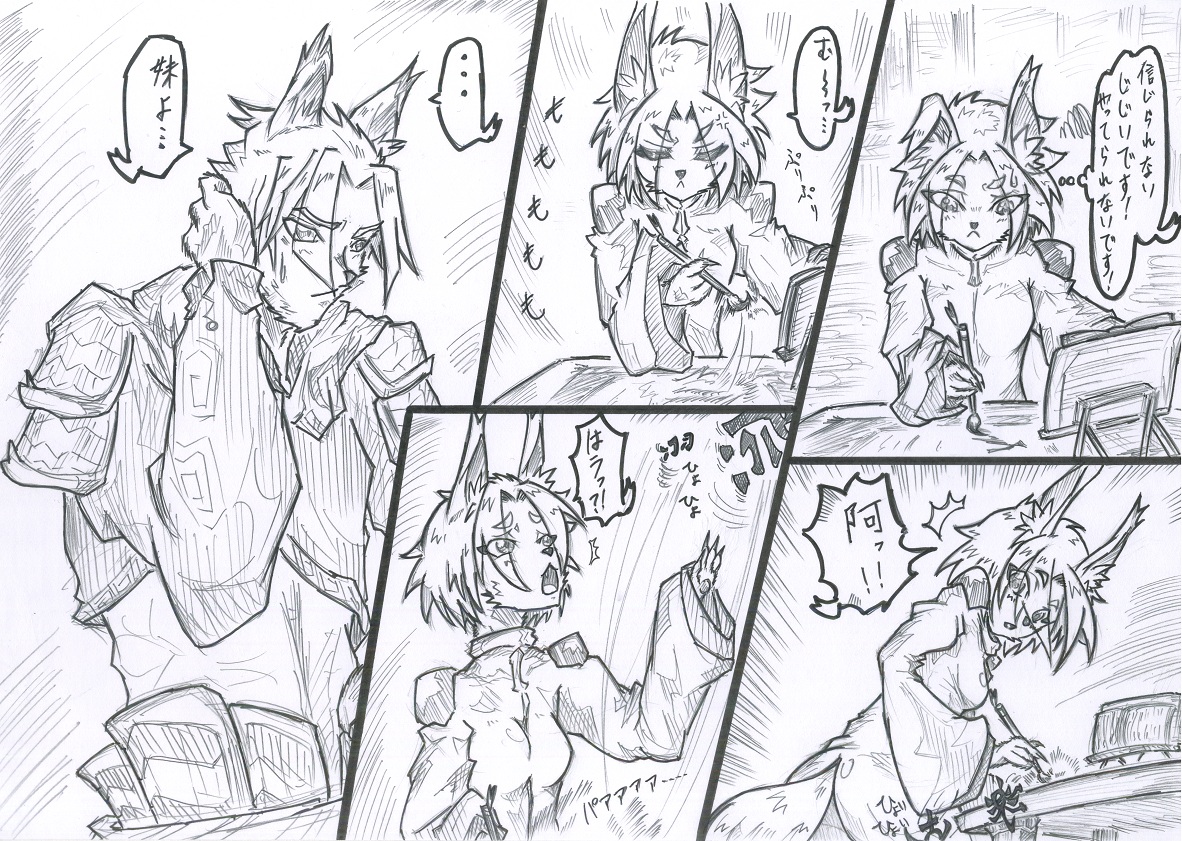

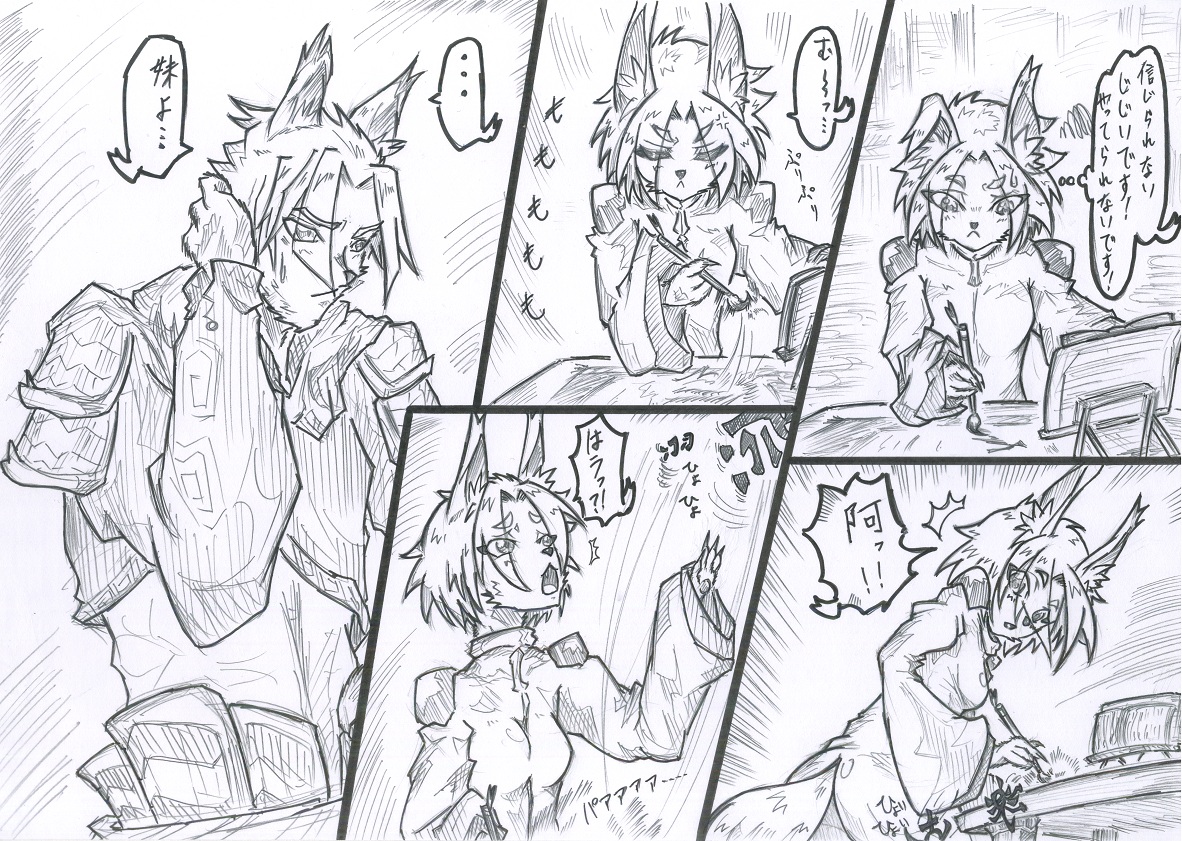

「信じられないだまし討ちです! あんな卑怯者見たことないです! 兄上もそう思いませんか!」

ぷりぷりと怒るセイランのキンキン声が、静かな室内に響く。

吏部尚書の執務室の中を、涼しげな風が吹き抜けていく。高い天井近くに空けられた天窓には風精が宿り、屋内を快適な温度に保つ。宮城でも珍しい設備である。

その片隅にしつらえられた机の前で正座しながら、セイランは『五帝記』を筆写していた。

本来ならば、吏部尚書の部屋で子供が勉強することなどありえないことである。行部は帝国における官僚の人事を担う機関であり、その長官たる尚書のもとには、巨大な官僚機構を動かすために必要な決裁を要する書類が文字通り山のように持ち込まれる。子供がいてよい場所ではなく、ましてやその子供が不平を声高に叫び散らしているとなればなおさらである。

にもかかわらず、セイランがこの場所に預けられているのにはわけがあった。端的に言えば、お仕置きである。

「兄上! 聞いていますか!」

「いいや」

ドン、と音を立てて判子をつくと、ハンリョウは次の書類を手に取った。セイランのほうには目も向けない。

「邪魔をするな。その程度さっさと写してしまえ」

「『その程度』って、あと十八頁もあるのですよ!? しかも今日中に。無理です」

「たった十八頁ではないか」

さらさらと筆を滑らせては温石をあて、墨を乾かす。そうして書類を巻き取り、決裁済みの山に投げる。うずたかく積みあがった書簡からはときおりはみ出した躍字があたりに漂い、思い出したようにもとの場所へ戻っていく。

「文句を言うから能率が上がらぬのだ。黙って手を動かせ。そうすればすぐ終わる」

セイランは黙った。

吏部尚書ハンリョウは大延国皇帝・朱王クウリが第六子であり、つまりはセイランの兄である。だが二人を並べて衆にその関係を問えば、親子だと見るもののほうが多いだろう。何しろハンリョウの長男はセイランより年がいっている。それほど年が離れているのである。

ハンリョウは英明な秀才であり、狐人の貴族階級では受けるものがほとんどいない科挙を受けて合格、以来官僚の道を歩んできた。ほとんどの官僚は民間から登用された狸人ほか雑多な種族が中心であり、特権階級たる貴族に対する反発が底流している。そんななかで吏部尚書にまでのぼりつめたハンリョウの実力は並大抵のものではなく、政敵ですら一目置く。

だがセイランにとって見れば、ただの口うるさくて怖い兄である。早くに死した母と、皇帝であるが故に親らしいことの出来ぬ父の代わりとなって育ててくれたという恩は承知しているのだが、いかんせんセイランのような年頃の娘にとっては煙たいことに変わりない。

しぶしぶながら、セイランは筆写に戻った。もそもそと二、三文字をつづるも、たちまち文字が紙から逃げ出しては宙に解ける。躍字を書くに当たって初心者がつまづくのは、文字をきちんと御すること、わけても紙の上にしっかりととどめておくことである。

呆然と文字を見送っていたセイランは、我を取り戻すと再び声を張り上げた。

「兄上! 自分の師を悪くいいたくはありませんが、あれは卑劣きわまるうそつきジジイです!」

「その話はさっきも聞いた。筆に気持ちをこめろ。気が軽いから字が逃げる」

まったく取り合われないが、セイランはめげない。

「確かに、師として私が勉強しているかどうか見張っておきたいというのは分かります。勝手に抜け出したのも私が悪かったです。でもよりによってレイレイに化けることはないでしょう! しかもわざわざレイレイの部屋にまで忍び込んで。底意地が悪いにも程があります!」

「お前が普段からきちんとしておれば、そうやって大師の手を煩わせることもなかったのだ」

「もとよりちゃんとしてます。自分で穴を掘っておいて落ちた人を笑うような真似をするジジイの方はお咎めなしですか」

「自分の師になんと言う口を利くのだ。そういう態度がいけないと何故気付かん」

「私はきちんとやっています」

「もしお前が自分で言っている半分ほどもきちんとしておったなら、今頃は筆写もおわり、自由の身となって茶でも飲みながら、例のなんとかとかいう戯書でも読んで楽しくしておったことだろうな。ここで私の仕事の邪魔をしながら、自分の恩師をジジイ呼ばわりする代わりに」

「私だってお邪魔するためにここにおるわけではありません。何なら今すぐ出て行きます」

「ならん」

「どうしてですか」

「大師殿との約束である」

「うう~」

「黙って続けよ。お前が文句を言っている間に、私がどれだけ仕事を片付けたか見るがいい」

未決裁書類の山は、いまやその大半が机の反対側、つまり決裁済みに移っている。その山を目にしては、セイランも黙るほか無かった。おとなしくまた五文字ほど書き、逃げぬように文字を押さえ、それでも失敗して逃げられる。セイランはため息をつき、三度兄に助けを求めようとした。

今しも山の一つに投げ上げられた巻物が、ころころと斜面から滑り落ち、床を転がってセイランの前で止まった。

「あ……」

巻き取られた紙はしっかりと紐をかけられ、転げ落ちてきた後でもほどけていない。おずおずと手を伸ばして拾い上げると、セイランは恐る恐るハンリョウに声を掛けた。

「あの、兄上」

「邪魔をするな」

セイランのほうを見もせず言う。セイランの眉毛が逆立った。負けん気だけは一人前である。

「でも――」

「尚書殿」

聞きなれた声がして、セイランは反射的に身をすくめた。書物の山の間で、ハンリョウが目を上げた。

「我が弟子がご迷惑をおかけしておりますようで」

開いた扉の向こうには、異相の仙人がたたずんでいた。

皇帝に子が生まれると、精霊宮はちょっとした騒ぎになる。後見人を選出するためである。

次代の皇帝を選ぶのは精霊たちであり、候補となるのは皇帝の子らである。このことを踏まえて、皇子が幼いうちから精霊たちとのかかわりをもたせておこうというのが、後見人制度の一つの名目である。とはいえこれはあくまで名目であり、実際には精霊たちが皇子たちの面倒を見たがるというのが実態である。もともと精霊宮に集うのは人に対して友好的な精霊たちばかりであり、また自らが選んだ皇帝の子供であるから、かわいくて仕方がないということであるらしい。皇子が生まれると、精霊たちはよってたかって母子のもとを訪れ、贈り物をしては自分たちを後見人にしてほしいと頼む。ほとんどの場合、後見人が決定されるのはこうした会見の席である。後見人と被後見人はみずからの名をあらわす躍字を交換し、一生の絆を結ぼうとする。

だがセイランの場合、事情は少々異なる。セイランの後見人は異例の二人、うち一人は仙人である。その名を十面大師という。

「これは十面大師どの」

ハンリョウが席を立ち、拱手して頭を下げた。

「わざわざお越しくださるとは」

「無理なお願いをしているのですから、こちらから伺うのは当然のことです」

ずかずかと部屋に踏み込むと、十面大師はセイランの机の前に立ち、帳面を覗き込んだ。あわてて姿勢を整えると、セイランは精一杯無害そうな顔を作り、筆を滑らせた。文字が書くそばから空中に逃げ出していく。その一つを、十面大師がぱっと掴んだ。

「この字は『巌』といいます」

そのまま手のひらを帳面に押し付け、わずかに力をこめる。逃げようと身をよじっていた躍字が、観念したように動きを止めた。

「元は穆河のそばで飼われていた犬の名であったそうです。あるとき主人が世を去り、周囲のものは代わりに飼ってやろうとしたが、巌は餌を食おうとはせず、ひたすら主人を待ち続けました。その身はいつしか岩となり、穆河が氾濫した折にも流されず、故に我ら延人はこの躍字に『忠節』という意味を与えたのです」

十面大師が手を伸ばすと、文字は紙に張り付き動きを止めた。逃げ惑っていた躍字たちが、そろそろと周りに集まってきて行儀よく並んだ。

「本来ならこのようにひらひら動く文字ではありません。きちんと書けば文字は応えます。練習なさい」

「――はい」

「聞こえませぬ」

「はい! 分かりました、十面大師大先生!」

十面大師が鼻を鳴らした。異相に落ちる影が、わずかにその形を変えた。

変わった顔である。

何しろ、どの種族に属しているのかも判然としない。目に注目すれば虎人となり、鼻を見れば狸人と見え、耳は兎人のように細長く伸び、自重で折れて垂れ下がっている。頭部を縁取るたてがみの下にあるのは鱗に覆われた顔面であり、しかし手のひらや腕を包むのは白色の毛である。口を開けば鋭い牙の間から蛇のような舌が突き出す。仙人の多くは俗世を超越した姿をしているものだが、これほどの変わり者もまた珍しい。

そして十面大師の変わっている点はこれだけに留まらない。彼は変身術の達人であり、いかなる姿にも化けることができる。先にセイランの小間使いレイレイに化けてみせたのも、その能力の一端である。

十面大師はしばらくの間、セイランが筆写に励む様を見守っていた。そうして、ハンリョウに目を向けた。

「全く、ご迷惑をおかけします。私の監督が行き届かないばかりに、尚書殿に見張りをお願いすることになってしまって」

「お気になさらず。大師どののおっしゃることですから。それに、わが妹には少々あきれております。手を動かさずに口ばかり。きっと日ごろからお手を煩わせているに違いありません。私からお詫び申し上げます」

「いやなんとも面目ない。以降はこのようなご迷惑をかけることがないよう、しっかり教育につとめてまいります」

「いやはや、セイランは幸せ者ですよ。先生のようなお方に教えてもらうことができるのですから」

――全然そんなことはないです。

『幸』という字をなんとか筆先から逃がすまいと苦戦しながら、セイランは心中悪態をついた。セイランの見るところ、十面大師のほうも同じ意見のようであった。

およそセイランにとり、十面大師は一貫してクソジジイである。初めて顔を合わせたその日から今日に至るまで、戦いが絶えたことはない。ビービー泣きながら後宮中を逃げ回ることから始まって、あの手この手で勉強から逃げ、監視を抜け出し、説教を喰らっては日記に愚痴を書きなぐる日々が続くこともはや十年。凡人が仙人を出し抜くことなどほとんど不可能なのだが、セイランは毎度毎度首尾よくやりおおせている。気合が違うのです、と彼女は自負している。だが最後まで逃げ切れるほどではなく、いつも捕まっては折檻を受け、翌日になってまた逃げる。いたちごっこである。

「ときに尚書殿、伺いましたのは公主のことではないのです。皇上がお呼びです」

「おや、大師どのもお人が悪い。最初に言ってくだされば皇上を待たせずに済んだものを」

「大事ではないようですよ。例の案件についていくらか確認したいことがあるとか」

「官僚の言葉ではそれを大事というのですよ。皇上に面倒をかけないようにすることこそ官僚の務めなれば」

「覚えておきます」

「セイラン」

立ち上がったハンリョウが、ことさらにいかめしい顔を作った。

「我々は行くが、お前はそこで勉強しておるのだぞ」

「――はい」

セイランのおとなしい答えに満足げに笑むと、ハンリョウは大師を伴って部屋を出て行った。扉の閉まる瞬間、十面大師は立ち止まると、セイランを一にらみしてからきびすを返した。

足音が遠ざかってしばらくしてからも、セイランはずっと息を潜めていた。落ち着きを取り戻したのは、天窓から吹き込んできた風がほほをひとなでしてからのことである。

「ふぁああ」

深く息をつき、セイランは床に倒れこんだ。筆を投げ出し、机を蹴り、墨をこぼしそうになってあわてて机を立て直す。運よく墨が一滴もこぼれずに済んだのを確認すると、セイランは安堵のため息をついた。墨をこぼしたぐらいで公文書がどうこうなるはずもないのだが、怒られる理由が少ないに越したことはない。

セイランは天井をぼんやりと眺めた。

うるさい兄がいなくなった今、もとより勉強する気は失せている。

――どうやって抜け出しましょうか。

扉に未練がましく目をやると、セイランはため息をついた。この部屋からでるのは簡単である。だがそれは頭に『勝手にやっていいなら』という但し書きがつき、実行の後にはきつーいお叱りも待っている。セイランがあくまで逃げ続けるのは学習能力がないからではなく、心が頑丈なためであるが、それにも限度がある。天窓から勝手に出ることも考えて、セイランはその案を捨てた。一人では不可能であり、かといってテンコウの助けを借りるとなると、お叱りは扉から歩いて出て行った場合の比ではない。

――なにかこう、抜け出せそうな大義名分をですね。

セイランは執務室を探り、そうして、大師が来る直前まで自分が掴んでいたものの事を思い出した。

辺りを見回すと、巻物は机の下に転がり込んでいた。大師が現れたとき、驚いてそのまま投げ出してしまっていた。結局これが転がり落ちたことはいえずじまいだった。何かに利用できないだろうか?

――望み薄そうですね。

セイランは部屋を埋め尽くした書簡や巻物の山に目をやった。兄の対応がそっけなかったのも無理のない話に思われてくる。この中の一つがちょっとなくなるぐらいがなんだという気持ちが湧き上がってくる。それほどまでにこの部屋は書類で埋まっている。以前にこの部屋を訪れたときは、こんなにひどくはなかったという気がする。

「ほんとにぜんぶ読んでるですか、これ……」

決裁に要していた時間が信じられないほど短かったことを思い出しながら、セイランは巻物をためつすがめつした。セイランからすると、この巻物だけでも目を通すだけで一日仕事のように思われる分量である。にもかかわらず、ハンリョウはちらっとみただけで何事か書き込んでから決裁済みの山に投げていた。どう見てもいい加減な仕事である。

――偉そうな事言ってるくせに、自分は手抜きですか。

セイランは鼻を鳴らした。と、ちょっとしたいたずら心がわきあがってきた。さんざん書き取りで怒られた仕返しをするいい機会である。

――ちょっとみてやるです。ちょっとだけです。

セイランは紐に手をかけ、巻物を開いた。

とたんにあふれ出した躍字が、セイランの顔を掠めた。

奔流。

両手でも押さえておくことができない。セイランは巻物を投げ出し、自分が開放してしまったものを呆然と見上げた。

猛烈な勢いで逆巻く躍字の集合体は、鳥の群れのようにまとまるや否や、執務室を所狭しと駆け巡った。ぱっと飛び散ってはまた群れ集まり、その中から一つの文字が飛び出して発光、セイランの顔の前で点滅した。

『巌』

――お前は我が主人ではない。

意志がセイランの心に流れ込んできた。そのあまりの冷たさに、セイランは思わずひるんだ。

躍字で書かれた書、わけても公文書は読み手を選ぶ。守秘を要する書面は心得のある書記官によって書かれ、文面そのものが厳重な封印となって盗み読みを拒む。そのことはセイランもまた知識として知っている。だが対処法はといえば、全く想像の埒外である。

故に、セイランは普通なら取られない対処法を選んだ。

「なんですか、馬鹿にして! そんなに私に読まれるのがイヤですか! これだから難しい字は嫌いです!」

腕を突っ張り、自らを巻き取ろうとする巻物を押さえつける。

「私だってちゃんと読めます! だからおとなしくしてください! さもないと墨で塗りつぶしちゃいますよ!」

だが、文字の流出はその間も留まるところを知らない。ついにセイランは巻物を机の上に投げ出すと、自分の体でもって文字を押さえつけようとした。

そのことが、踊り狂う躍字を追い詰めた。

ドン、と大気がはじけた。セイランはいともあっさり吹き飛ばされ、巻物の山に着地して目を回した。風を切るほどの勢いで旋回する躍字は、再びドン、と音を立てて室内を駆けめぐり、天窓に滑り込むと消えうせた。

呆然と見上げるセイランの前に、吹き上げられた巻物が落ちてきた。もともと字があったと思しき場所はすべて空になっている。セイランは呆然と巻物を取り上げ――ふっと耳を立てた。

足音が、近づいてきていた。

戻ってきたのは十面大師だった。きちんと正座をして、一心不乱に筆写にいそしんでいるふりをしながら、セイランは冷や汗を必死に我慢していた。

十面大師はセイランを無視して部屋の中を歩き回った。先に躍字が暴れまわったせいで崩れた巻物の山に顔をしかめ、ちらりとセイランに目をやってまた視線を戻す。

「公主さま」

「崩れました! 何にもしてないのに勝手に崩れました!」

顔も上げずに一息に言い切り、セイランは十面大師を見上げた。大師の口から舌がちろちろとのぞき、すぐさま引込んだ。

「それは見れば想像がつきます」

「はい、先生!」

「尚書どのはことのほか仕事熱心であらせられます。お忙しいので、一つ一つの巻物を積むことに気を使っていられないのでしょう」

「はい、先生!」

「そんなに大声を出さずともけっこう。ところで公主さま」

「何にもしてません!」

「何かしたとは言っておりませんが」

大師はかがみこむと、セイランの手元を覗き込んだ。セイランにとって気の遠くなるような時間が流れ、大師がわずかに口元をゆがめた。

「思いのほかまじめにやっておられるようですな。感心しました」

「は、はい」

「今頃はそう、あの天窓あたりから抜け出しておるかと思っておりましたよ。テンコウどのあたりと結託して」

セイランは正座しなおし、尻尾を足の間に挟みこんだ。震えを隠すためである。

「は、ははは、そ、そんなことしないです、よ」

「大変けっこう。ところで、そのあたりに巻物がありませんかな。青い紐の」

「さ、さあ? 巻物が一杯ありますから分かりません」

「確かに。邪魔しましたな」

すっくと立ち上がった大師が、崩れた巻物の山に向かってつう、と手を伸ばした。毛に包まれた指先が宙を滑り、描き出された文様が虚空からにじみ出して発光した。

『招』

山となった巻物の中から一つが飛び出し、大師の手のひらにすとんと収まった。繰り出して中身を確認した大師は巻物を投げ捨て、また別のを引き寄せる。セイランの胃が悲鳴を上げた。中身の逃げていった巻物は山の一番奥に突っ込んであるが、大師は恐ろしい勢いで山を調べつつある。このままでは発見されるのは時間の問題である。セイランは思わず声を張り上げた。

「あの、十面大師様」

印をつづる動きが止まった。大師の虎目が、セイランに据えられた。

「いったい何をお探しなのですか、よければ、お手伝いさせてください!」

そうさけんで頭を下げる。大師は何も言わず、さらに一つ巻物を引き寄せ、一目見て放った。

「なに、大したことではないのです。皇上にご説明申し上げるときに現物があったほうがいいかと思いましてね」

「あの、現物ってなんですか、皇上に何を聞かれたですか」

セイランは必死に食い下がった。何事かを感じ取ったのか、大師はセイランに向き直った。

「なに、公主さまには関係ないことです」

「子ども扱いしないでください! 私だってちゃんと説明してもらえれば分かります!」

自分の口から飛び出した言葉に、セイランは自分でも驚いていた。十面大師が狸族の眉をひそめ、やがてゆっくりと口を開いた。

「――異界につながる門が開いたということはご存知でしょう」

もちろんセイランは知っていた。といっても、武侠小説で読み、あるいはレイレイから話を聞かされた程度であり、つまりはいい加減な知識しか持ってはいないということである。どこかで開いた門の向こうにある、なんだかよく分からない異世界。曖昧にしか知らないが、だからと言って興味がないというわけではない。宮殿の奥にあっては遠くの出来事にしか思えないというだけのことである。話がどこにいくのかを見定められないまま、セイランはただうなずいた。

「門が開いたので、異界から客人が訪れるようになりました。つるりとした、卵のような顔の異人達です。その異人たちに、大延国の中を勝手にうろうろさせておくのはいかがなものかという声が上がったのです。礼儀や習俗に暗い異邦人が、妖物や民と面倒ごとを起こしてはいけないだろうというわけですね」

セイランはうなずいた。確かに、よそものはいろいろ心細かったり、面倒に巻き込まれたりするものだった。少なくとも、武侠小説の中においては。

「それで、そうした面倒ごとを避けるために、信頼できる案内人をつけてやろうという案が出たのです。私は吏部尚書どのと協力して、そうした案内人の選定に当たっているのです。朝廷が、異界の客人を保護する役目を買って出るということです。分かりますか」

「は、はい」

「今日は皇上にその報告を差し上げるところだったのです。それで、案内人を試験で選んではどうかという話をご説明申し上げるに当たって、大まかな試験問題のたたき台を資料としてご用意しておいたというわけです。それを尚書どのに預けておいたのですが、持って行くのを忘れてしまったので取りに来たのですよ。分かりましたか、公主さま?」

「――分かりました」

大師が眉を上げ、ゆっくりとうなずいた。

「さて、草案とは言え試験問題ですから、私と尚書殿のほかには読めぬようになっております。皇上は言うまでもありませんがね。そういう次第ですから、公主さまの手を煩わせるには及びません。さ、勉強に集中なさい。邪魔者は去るとしましょう」

それだけ言い残すと、大師は部屋を後にした。

セイランが自分を取り戻すまでには、ありったけの自制心を必要とした。

『草案とは言え試験問題ですから、私と尚書殿のほかには読めぬようになっております』

――まずいことになったです。

これまで数多のいたずらをこなしてきたセイランにも、大人が持っていた大事な書類をなくしてしまったことはない。だが、勉強から逃げ出すこととは比べ物にならない罰を受けることは容易に想像がついた。危機である。

巻物の山にもぐりこみ、白紙の巻物を引き出す。もそもそと広げてため息をつき、セイランは机に突っ伏した。

自分で逃げた字を探しにいくかと考えて、セイランは頭を振った。すぐに追いかければ何とかなったかもしれないが、今から追うには間が空きすぎている。何より、出る方法がない。天窓はセイランにとってもあまりに小さく、かといって扉から出るわけにもいかない。いくらもいかないうちに、事情をいい含められている廊下の兵士に捕まるだろう。部屋に戻るように言われてなんと答える? 「ごめんなさい、大事な書類を逃がしました」。ありえない。かといって手をこまねいていれば、大師と兄が戻ってくるだろう。そうすればどうなることか。

こんこん、と扉を叩く音が、セイランの思いを中断した。

「失礼します。公主さま、お茶をお持ちしました」

女官が湯気の立つ茶碗を載せた盆を運んできた。神妙な表情を浮かべたレイレイである。呆けていたセイランは、レイレイの姿を認めるやさっと身構えた。

「なんですか! 二度も同じ手は食いませんよ! 意地悪大師! 蛇舌! 冷血漢!」

「公主さま、私でございます、信じてくださいまし」

「本当ですかー?」

「本当です、大師様におおせつかって、公主さまにお茶を運ぶようにと」

セイランは目を眇めた。

「ほんとにレイレイなら、いつもみたいにその辺の虫を拾って食べてみてください」

レイレイの太眉がさっと逆立った。

「公主さま! 確かに私ども漣州人は虫を食べますが、あれはその辺の虫ではなくて、ちゃんと食用に飼育したものです! 今度うちのふるさとの料理をからかわれたらお暇をいただきますからね!」

「――本物ですね。ごめんなさいレイレイ、ちょっと確かめないといけなかったんです。全部あのジジイが悪いですよ」

セイランは緊張を解いた。見た目はたおやかなこの公主つき女官は漣州の生まれである。大延国にあっても、虫食はゲテモノ食いとみなされることのほうが多いが、漣州人はその例外である。

レイレイが眉を緩めた。

「それならけっこうです。それと、大師さまをジジイ呼ばわりはおやめください。さ、公主さま、お茶を」

「ありがとうです」

たちのぼる湯気を吹き、ちびちびと口をつける。ふとめぐらした視線の隅に白紙の巻物をとらえ、セイランは顔を曇らせてレイレイにすがりついた。

「レイレイ助けてください、困ったことになりました」

「公主さま、今度は何を」

書類の文字を逃がしてしまったことをとつとつと話しながら、セイランは白紙の上でいたずらに筆を滑らせる。滴る墨は形を結ばず、ただ紙を汚すばかりである。レイレイが手を伸ばして、セイランの手遊びを嗜める。筆を投げ出して、セイランはがっくりと肩を落とした。

「今度ばかりはちょっと危ないです。ものすごく怒られるです」

「公主さま……」

「何かいい方法はないですか。ねえレイレイ、こういうとき武侠小説ならどうするですか。どうやって危機を乗り切るですか」

「そうですね……」

顎に手をあてて頭をめぐらしていたレイレイの動きが、ぴたりと止まった。

「さっと飛び上がって巻物を振り回し、舞い踊る躍字を一息に捉えて着地、周りが『お見事! これぞまさしく領山派の絶技ナントカカントカ』とかなんとかいうのではないでしょうか」

「やけに具体的ですね……でもレイレイ、もう字はにげちゃってるんです。逃げる前ならそういうのもありでしょうけど……」

「でもあれは」

レイレイの指の先に目をやり、セイランは息を呑んだ。

天窓から差し込む光を、ちらちらと動き回る何者かがさえぎる。蛇が樹のうろに首を突っ込むように、一列に並んだ躍字がそろそろと天窓をくぐり、天井のあたりを回遊している。と、そのなかから一文字が飛び出し、セイランの手元にまるで矢のように突き刺さった。

『白』

はね散らかされていた墨が、紙の上で波打った。まるで『白』の一文字から風が吹き出し、それに追い散らされるかのように墨が押しのけられていく。ぴしゃっと音を立てて紙から墨が飛び出し、セイランの服にまだら模様を描いた。

真っ白に清められた紙面めがけて、文字が列を成してそろそろと宙から降りてくる。

「これは……」

「逃げたとのことですけど、ひょっとすると戻ってきたんでは」

「そ、そうかもしれません」

セイランは呆然と文字を見守った。と、レイレイに抱きつき、その目をふさいだ。

「へ、あ、あの、公主さま?」

「見ちゃ駄目です、さっきも中をちょっと見ようとしただけで逃げられたんです」

「あの、でもちょっとくるし――」

「我慢してください」

いいながら、セイランも自ら目をふさぐ。息を殺し、舞い降りてくる様子をちらちらと眺めながら、時々天窓のほうに目をやる。躍字の列は中々途切れない。セイランは焦れたが、耐えた。

そうして今しも、最後の文字が天窓を通過しようとしたそのときである。

セイランの抱きついていたレイレイの体が、突然ぐらりとくずれた。

支えようと伸ばした手が机にかかり、机が倒れ、墨を含んだすずりが宙に舞い上がった。こぼれた墨がセイランの目に襲い掛かり、思わず顔をかばう。再び目を開いたとき、セイランは今しも最後の一文字が着地するところを余さず目撃していた。

すべての文字が宙に跳ね上がった。再び巻き起こった躍字の竜巻は、今度は部屋の中を暴れまわることもなく一目散に天窓を目指し、瞬く間に消えうせた。

そうして、すべてがしん、と静まり返った。

「あの、公主さま、申し訳ありません。息が出来なくて――」

レイレイは口をつぐんだ。セイランの肩が、ぷるぷると震えていたためである。

「あの、本当に申し訳――」

「っっく~~~~!」

声にならない声を上げながら、セイランはだしだしと床を踏み鳴らした。

「もう、もう我慢の限界です! そんなに読まれるのがイヤですか! 馬鹿にして! 私だって皇帝の血を引いてるですよ! 父上に読めるなら私が読んだっていいじゃないですか!」

セイランは口の端を吊り上げた。

「一度ならず二度までも同じ手が通用すると思ったら大間違いです! 思い知らせてやるです!」

そうして大きく、胸のそこから息を吸い込んだ。

「てんこーーーーー!!!!」

力の限り、喉もさけよとばかりに発された叫び声が、部屋の空気をびりびりと振るわせた。

それに呼応するように、大気に更なる震えが混じった。

外から突っ込んできた何者かが、天窓を突き破った。

木っ端と埃を撒き散らしながら舞い降りたそれが、セイランの足元にふわりと足を下ろした。

但し書き

文中における誤りは全て筆者に責任があります。

独自設定については

こちらからご覧ください。

- なんとまぁここまで見事に世界観を構築されるとお見事の一言に尽きるというかもうそれしか出てこない。続きを全裸待機で待っております -- (名無しさん) 2011-09-16 21:52:17

- お転婆娘かわええなぁ。堅苦しい話しか書けないってわけでもないのね。大好きッス。 テンコウ登場するだろう次回も楽しみに待ってる。 -- (名無しのとしあき) 2011-09-17 04:01:04

- 中段あたりの 後見人精度の一つの の精度は制度の誤字なんです? -- (としあき) 2012-04-29 19:35:44

- セイランとお世話役達とのやりとりが宮廷などの上の階級らしさが出てて建物や風景などが目に浮かびました。交わす言葉もしっかりと丁寧で反面セイランの子供らしさが際立っていました。異世界の書物はとんでもない代物ですね -- (名無しさん) 2013-04-17 19:57:46

- 脇役がいい味でてるなぁ十面大師好き -- (名無しさん) 2014-03-29 10:22:03

- セイランの根本的な部分はもうこの時点でできあがっていたのを再認識しました。人物と大延国の見せ方が半分半分くらいでバランスがいいですね -- (名無しさん) 2014-03-30 18:48:27

- 読み応えあった。子供らしさと貴種をあわせ持つさじ加減が絶妙。お勉強タイムが独特で面白かった -- (名無しさん) 2014-07-04 23:21:57

最終更新:2012年04月30日 00:01