かっちゃん @Wiki

ボディー換装Q

最終更新:

kachan

-

view

Qステに、チョロQのボディーを載せてみよう!

「買ってきたばかりなのに、もう分解してるの?」という嫁さんの冷たーい視線に耐えつつ、「人と同じなんてイヤ→→」光線をビカビカ発して、作業を続けます。。。

【 ボディー比較 】

お気に入りの「チョロQ D1 No.7 YUKE'S CUSCO with ADVAN インプレッサ」をQステに載せてみようと思います。

分解前の状態で、ホイールベースはほとんど同じであることは分かっていましたが、ノーマルと比べてどこを弄れば良いのでしょうか。違いを探ってみます。

1)フロント部分

ノーマルボディーは、シャシにねじ止めするための、雌ねじ用のポストが立っています。

一方Qステは、シャシの先端部をボディーの溝に刺して固定する方式です。

Qステ・ボディーをノーマルシャシに被せてみると、大きく隙間が開きます。言い換えれば、ノーマルボディーをQステ・シャシに載せる際に、この隙間分だけ干渉するということです。

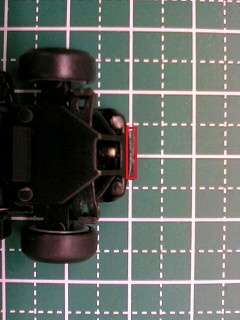

2)リア部分

ノーマルもQステもフック式の固定です。

パッと見、爪の大きさが随分違いましたので、Qステに合わせてサクッと切ってしまおうかとも思いましたが、その必要はありませんでした。 →理由は後記。

3)サイド部分

ホイルアーチ(ホイルベース)に、差はほとんど見られません。

Qステはボディーが薄く、ドア部分にはリブが入っています。(写真左)

ノーマルシャシを収めてみると、スッポリ入ります。(写真右)

この部分は特に加工する必要は無さそうです。→前後方向の位置合わせをすれば、ボディー換装は無理せずに出来るはず・・・。注意するのは、精々ステアリングの切れ角くらいでしょう。これは組み上げた後で、追加工すればOKということで。。。

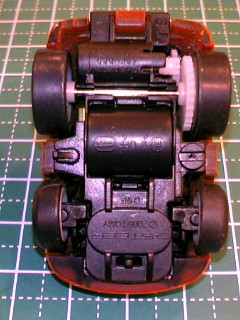

【 ノーマルボディーを載せてみる・・・ 】

まずは、干渉必至のボディー側雌ねじポストを、根元から切断します。

予想していたとはいえ、あちこち干渉しまくりです。

センターに収まるはずのリアタイヤが、ハウジングの後側に食い込むほど当っていました。

加工1

シャシの、リアパネルの裏当てになるリブは、ノーマルの分厚いボディーを取り付ける際には必要ありませんので、ザクッと切り取ってしまいます。

さらにボディーの爪が掛かる穴も、コインホルダーに当るところまで拡大し、ボディーが目一杯後ろに下がる様にします。(おかげでコインを入れる隙間は消失します・・・)

※ここまで穴を拡大すると、ボディー側のフックは無加工のままでも、容易に取り外しが出来るようになります。

加工2

リアウィングのステイを溶着した部分と基板が干渉していたので、リュータで慎重に削ります。

個体差がありますが、基板から出るモータの電源ラインのハンダ付けが、必要以上に盛り上がっていることがあるので、適度に除去すると、干渉度合いが緩和されます。ついでに、この電極の突き出し量を最小になるように切除すれば尚良し。

< tips >

6箇所ある電極のハンダを一度除去すれば、基板がカウンタギアに接触するぎりぎりまで下げられそうなので、そうすれば、2mm近くクリアランスを確保できそうです。

※インプには、この加工は必要ありませんでしたが、ローハイトボディーを載せる場合には必須となるでしょう。

加工3

リアの収まりが決まったら、フロント側を加工します。

シャシ側の爪部分を残そうとすると、バンパー下のグリルから「アッカンベー」することになってしまいますので、躊躇せずに削除しました。

シャシがボディー内に収まることを確認した後、干渉部分をマーキングしてリュータでゴリゴリ削ります。仕上げはカッターの刃先を立てて、均すように削り上げます。

収めのイメージは、削り取ったボディーの棚状の部分に、シャシが乗る感じ。勘合具合を見ながら、シャシ先端側も微調整した方が仕事が速いです。

※グリルの裏は、0.5mm弱になるところまで削り込んでいます。これ以上削る必要のあるボディーでは、シャシの先端を切り詰めていくしかありません。

【 組み付け 】

取り敢えず、こんな感じになりました。

懸念したフロント・フェンダー裏の干渉も無く、すっぽりいい感じで収まっています。

ホイールやドアミラーなどの、ディテールアップは、また後日。。。

フロントのリップ部分とシャシ下面は、面一にはなりません。

高さ的に、これで良いのです。基準となるのは、前後方向はリアタイヤセンター、高さ方向はシャシ面とボディー下端を揃えることとしています。

ボディーとシャシとの固定は、ゴム系のボンドを極少量用いることとして、メンテ時に容易に取り外せる様にしています。

シャシセンター部分は、幅/高さとも面一に仕上げています。

本当は後方にあと0.5mm程ずらしたかったのですが、コインホルダとボディーの隙間が無くなってしまったので、これ以上下げることが出来ませんでした。

改善の余地がないこともないのですが、まあ取り敢えずこれで良しとしています。

そのせいで、リアタイヤとバンパーとの隙間は、精々1mm程しかありません。走行上は問題ありませんが、ルックス的には少しだけボディーを削り込んだ方が良さそうです。 まあ微調整ということで・・・

<<その他の車両の場合>>

フロントオーバーハングが短い車両(例:チェリークーペなど)の場合、ボディーよりもシャシの方が長く、前に突き出してしまうものについては、ホイールアーチを大きく削って後寄りにずらして取り付けるか、シャシの先端を大きく削り落としてやらないといけないようです。

第二段は、どれを加工してみましょうか・・・

【 おまけ 】

http://www.yukes.co.jp/d1-project/

第二段は・・・

大好きな「117coupe」を選んでみました。

でもフロントオーバーハングの少ない、この車体を載せるのには、結構難儀しました。

シャシは、限界まで削り込みます。ステアリング機構のトップカバーを止める4箇所の溶着部分の内、前2箇所は完全に切り飛ばしています。

裏側から見たとき、ステアリングトリム部分の前方は1mm程度しか残っていません。

ボディー側も限界まで削りこみます。バンパー下の開口部分は薄皮一枚になっています。

シャシ下端がスカートよりも下がっているのは「インプ」の時と同じです。

調子に乗ってシャコタンにしようとすると、ステアリングの干渉を回避しきれず、その結果フェンダーを削り込んで回避するというのは、外観が変わってしまうので絶対に避けたかったのです。

リアフェンダーとタイヤとの干渉を回避するため、「インプ」のときよりも、シャシを0.5mmほど前寄りに設定しています。

コインフォルダー部のシャシ側加工は、インプの時と同様リブカットしています。

リアバンパーとサイドスカートは旧シャシから切り離し、瞬接で貼り付けます。

接着の際は、面出しが甘いので少々削りこんでやった方がしっかりとくっつきます。

っんで、完成図です。

フロントフェンダーの内側は、かなり大胆に削り込んでいますが、外観状には全く影響していません。

※ 「117」を加工するのには、リュータは必需品ですね。。。

「買ってきたばかりなのに、もう分解してるの?」という嫁さんの冷たーい視線に耐えつつ、「人と同じなんてイヤ→→」光線をビカビカ発して、作業を続けます。。。

【 ボディー比較 】

お気に入りの「チョロQ D1 No.7 YUKE'S CUSCO with ADVAN インプレッサ」をQステに載せてみようと思います。

分解前の状態で、ホイールベースはほとんど同じであることは分かっていましたが、ノーマルと比べてどこを弄れば良いのでしょうか。違いを探ってみます。

1)フロント部分

ノーマルボディーは、シャシにねじ止めするための、雌ねじ用のポストが立っています。

一方Qステは、シャシの先端部をボディーの溝に刺して固定する方式です。

Qステ・ボディーをノーマルシャシに被せてみると、大きく隙間が開きます。言い換えれば、ノーマルボディーをQステ・シャシに載せる際に、この隙間分だけ干渉するということです。

2)リア部分

ノーマルもQステもフック式の固定です。

パッと見、爪の大きさが随分違いましたので、Qステに合わせてサクッと切ってしまおうかとも思いましたが、その必要はありませんでした。 →理由は後記。

3)サイド部分

ホイルアーチ(ホイルベース)に、差はほとんど見られません。

Qステはボディーが薄く、ドア部分にはリブが入っています。(写真左)

ノーマルシャシを収めてみると、スッポリ入ります。(写真右)

この部分は特に加工する必要は無さそうです。→前後方向の位置合わせをすれば、ボディー換装は無理せずに出来るはず・・・。注意するのは、精々ステアリングの切れ角くらいでしょう。これは組み上げた後で、追加工すればOKということで。。。

【 ノーマルボディーを載せてみる・・・ 】

まずは、干渉必至のボディー側雌ねじポストを、根元から切断します。

予想していたとはいえ、あちこち干渉しまくりです。

センターに収まるはずのリアタイヤが、ハウジングの後側に食い込むほど当っていました。

加工1

シャシの、リアパネルの裏当てになるリブは、ノーマルの分厚いボディーを取り付ける際には必要ありませんので、ザクッと切り取ってしまいます。

さらにボディーの爪が掛かる穴も、コインホルダーに当るところまで拡大し、ボディーが目一杯後ろに下がる様にします。(おかげでコインを入れる隙間は消失します・・・)

※ここまで穴を拡大すると、ボディー側のフックは無加工のままでも、容易に取り外しが出来るようになります。

加工2

リアウィングのステイを溶着した部分と基板が干渉していたので、リュータで慎重に削ります。

個体差がありますが、基板から出るモータの電源ラインのハンダ付けが、必要以上に盛り上がっていることがあるので、適度に除去すると、干渉度合いが緩和されます。ついでに、この電極の突き出し量を最小になるように切除すれば尚良し。

< tips >

6箇所ある電極のハンダを一度除去すれば、基板がカウンタギアに接触するぎりぎりまで下げられそうなので、そうすれば、2mm近くクリアランスを確保できそうです。

※インプには、この加工は必要ありませんでしたが、ローハイトボディーを載せる場合には必須となるでしょう。

加工3

リアの収まりが決まったら、フロント側を加工します。

シャシ側の爪部分を残そうとすると、バンパー下のグリルから「アッカンベー」することになってしまいますので、躊躇せずに削除しました。

シャシがボディー内に収まることを確認した後、干渉部分をマーキングしてリュータでゴリゴリ削ります。仕上げはカッターの刃先を立てて、均すように削り上げます。

収めのイメージは、削り取ったボディーの棚状の部分に、シャシが乗る感じ。勘合具合を見ながら、シャシ先端側も微調整した方が仕事が速いです。

※グリルの裏は、0.5mm弱になるところまで削り込んでいます。これ以上削る必要のあるボディーでは、シャシの先端を切り詰めていくしかありません。

【 組み付け 】

取り敢えず、こんな感じになりました。

懸念したフロント・フェンダー裏の干渉も無く、すっぽりいい感じで収まっています。

ホイールやドアミラーなどの、ディテールアップは、また後日。。。

フロントのリップ部分とシャシ下面は、面一にはなりません。

高さ的に、これで良いのです。基準となるのは、前後方向はリアタイヤセンター、高さ方向はシャシ面とボディー下端を揃えることとしています。

ボディーとシャシとの固定は、ゴム系のボンドを極少量用いることとして、メンテ時に容易に取り外せる様にしています。

シャシセンター部分は、幅/高さとも面一に仕上げています。

本当は後方にあと0.5mm程ずらしたかったのですが、コインホルダとボディーの隙間が無くなってしまったので、これ以上下げることが出来ませんでした。

改善の余地がないこともないのですが、まあ取り敢えずこれで良しとしています。

そのせいで、リアタイヤとバンパーとの隙間は、精々1mm程しかありません。走行上は問題ありませんが、ルックス的には少しだけボディーを削り込んだ方が良さそうです。 まあ微調整ということで・・・

<<その他の車両の場合>>

フロントオーバーハングが短い車両(例:チェリークーペなど)の場合、ボディーよりもシャシの方が長く、前に突き出してしまうものについては、ホイールアーチを大きく削って後寄りにずらして取り付けるか、シャシの先端を大きく削り落としてやらないといけないようです。

第二段は、どれを加工してみましょうか・・・

【 おまけ 】

http://www.yukes.co.jp/d1-project/

第二段は・・・

大好きな「117coupe」を選んでみました。

でもフロントオーバーハングの少ない、この車体を載せるのには、結構難儀しました。

シャシは、限界まで削り込みます。ステアリング機構のトップカバーを止める4箇所の溶着部分の内、前2箇所は完全に切り飛ばしています。

裏側から見たとき、ステアリングトリム部分の前方は1mm程度しか残っていません。

ボディー側も限界まで削りこみます。バンパー下の開口部分は薄皮一枚になっています。

シャシ下端がスカートよりも下がっているのは「インプ」の時と同じです。

調子に乗ってシャコタンにしようとすると、ステアリングの干渉を回避しきれず、その結果フェンダーを削り込んで回避するというのは、外観が変わってしまうので絶対に避けたかったのです。

リアフェンダーとタイヤとの干渉を回避するため、「インプ」のときよりも、シャシを0.5mmほど前寄りに設定しています。

コインフォルダー部のシャシ側加工は、インプの時と同様リブカットしています。

リアバンパーとサイドスカートは旧シャシから切り離し、瞬接で貼り付けます。

接着の際は、面出しが甘いので少々削りこんでやった方がしっかりとくっつきます。

っんで、完成図です。

フロントフェンダーの内側は、かなり大胆に削り込んでいますが、外観状には全く影響していません。

※ 「117」を加工するのには、リュータは必需品ですね。。。

添付ファイル

- 061106_1234~01.JPG

- 061106_1241~01.JPG

- 061106_1242~01.JPG

- 061106_1244~01.JPG

- 061108_0032~01.JPG

- 061108_1840~01.JPG

- 061108_1843~01.JPG

- 061108_1843~02.JPG

- 061108_1846~01.JPG

- 061108_1847~01.JPG

- 061108_1847~02.JPG

- 061108_1854~01.JPG

- 061108_1854~02.JPG

- 061108_1856~01.JPG

- 061108_1857~01.JPG

- 061208_1235~03.JPG

- D1熊 001_400.jpg

- D1熊 002_400.jpg

- KC380003.JPG

- KC380004.JPG

- KC380005.JPG

- KC380006.JPG

- KC380007.JPG

- KC380008.JPG

- KC380009.JPG

- KC380010.JPG