かっちゃん @Wiki

MINI-Z 日記-4

最終更新:

kachan

-

view

2008/01/27

【プライベートコース】

先週届いた大荷物の中身はというと・・・

こんなことや・・・

こんなことや・・・

こんなことができちゃうぞ! セットです。

「RC TRAX」というのは、製品名でもあり、販社の社名でも有るようです。

※ 製造元は、(有)グラフィックテクニカ です。

パネル1枚は、1辺50cmなので2.5m X 2.5mもあれば設置できるのですが、狭くって、物が溢れまくっている我が家(マンション )じゃぁとても無理!

というわけで、実家(かっちゃん&ゆっきーの子供部屋)に持ち込んで展開することにしました。(あわよくば常設しちゃおぅ っと・・・)

で、実際に設置すると、こんな感じになりました。

※ このコースの場合は、ストレート用マット2枚とクロス用マット1枚が余ります。

※ セット内容:ストレート8枚・カーブ8枚・クロス1枚

路面用マットの切り欠き同士を引っ掛けるように組み合わせた上で、黄色のフェンスをコースの周囲に空けられた四角の穴に 差し込むだけですので、設営はとても簡単です。

フェンスは差し込んでいるだけなので、何度も車が衝突するような箇所は、徐々に抜け出てきます。

裏から押えてあげることも必要かも。

2008/01/28

【 RC TRAX 】

RC TRAXの路面仕上げは、ウレタンフォームの成形面そのもの。時々鬆(す)が入って凹んでいたりする箇所があったりしますが 、あまり神経質になることもないでしょう。

京商製のサーキットのように、表面をカッティングマシンで荒らすような加工は施されていませんが、かなりグリップする路 面です。

走り初めということで、前出のMR-02MM + SALEEN を走らせてみましたが、いきなりテクニカルコースを作ってしまったこと は大失敗。

コース幅も狭い上に、BBモータの大暴走を抑えきれず、マトモに周回させるには、かなりの腕が無くてはムリ・とても無理!

早々にオーバルコースに組み替えることとなりました。

かっちゃん&としちゃんに至っては、「コースを走らせるのって難しい」ってことを、イヤというほど味わったみたい・・・

みんな初心に帰って、Normalモータで練習することにしましょう・・・

早く上手になって、クルクル周回できるようにならないと、つまんないしねぇ。

2008/01/29

【 練習用マシン投入 】

折角コースを用意したのに、あまりにフェンス突撃!が多いので、お気に入りマシンは暫くの間封印します。(片っ端からバキ バキにされてはたまらん!)

んで、練習用として、新たに015マシンを投入することにしました。

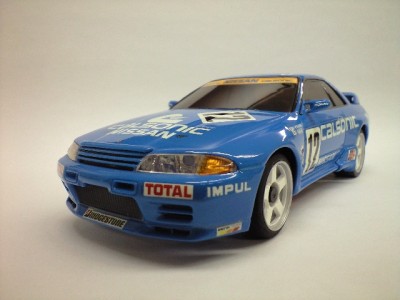

CALSONIC SKYLINE '90(R32) (MZX 035CS)

星野が現役でドライブしたGTカーですが、特に思い入れはありません・・・

かっちゃんが「青い車好き」なので選んでみたというのが、その理由。

この練習用マシンは、30%up基板搭載の015シャシ+フルベア仕様にしただけ。

あとはなんも弄っとりません。。。

子供たちの「どっかん!ON/OFFスロットル」に対応するためには、出力制限した2PLを渡してあげたいんだけど、とうちゃんも 「おまけプロポ」を使うのはいやだなぁ・・・

またまた散財すべく物色中です。。。

2008/01/31

【 お皿探し 】

これまでは、部屋にパイロンを適当に置く程度で、ほとんど制限することなく走らせて(遊んで)いたので、コース走行は思っ た以上に大変です。

コーナ幅が狭い上に、イン側にまでガードフェンスがあるため、インが攻められない!

( 本当は、へたくそだから衝突しまくり! というのが正しい )

という現状を改善すべく、コーナ(イン側)を少しだけ拡張したいと思います。

※ 本当はマットを追加したいんだけど、経済的な理由から先送りすることにして・・・

んで、ゼブラゾーンを作ってやれば、もう少し走りやすくなるかなっと。

お店に行けば、京商のレーシングパイロンセット(MZW-9) なんてのも有って見た目もかっこいいんだけど、チョットお高いし 、第一、Rがでか過ぎて、お家コースには使えません・・・

ラジコン専用パイロン(ディッシュ)もチョット大きすぎるし・・・

そんなわけで、なんか代わりになるものないかなぁ・・・と、いつもの100均へ出向きます。

出来るだけ「浅くて淵の薄いお皿」を探してみたのですが、食事用・園芸用など色々見てもピンと来ず。どれも段差が大きす ぎて、クリアランスの小さなMini-Zには、使えそうにありません。

ふらふらっと玩具が並んでいる棚辺りまで行って、こんなものを発見!

壁掛け式貯金箱・・・ 何で壁掛けなの?という疑問はさておき、サイズといい、ふくらみ加減といい、Mini-Zが踏んづけるのに は丁度いい感じ。

表面には、フェルトを貼って仕上げることにします。

お金を貯める部分の成形品は、ベリッと取り外してゴミ箱へ! かわいいイラストは挟み込んでいるだけだったので、ペリッ と簡単に剥がすことが出来ました。

露出したテカテカの金属面には、フェルトシート(両面テープ付き)を貼って仕上げます。

コース拡張用マットも、100均で調達。

画像挿入

チョキチョキ・ペタペタして、こんなものが出来上がりました。

画像挿入

これをコースの角っちょに置けば・・・

2008/02/03

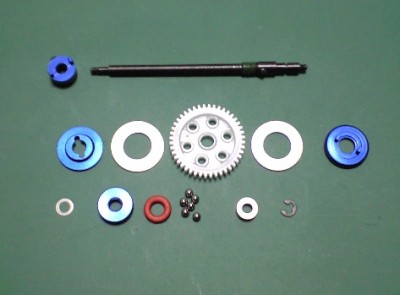

【 ボールデフのメンテナンス 】

子供たちに渡したとたん、ずるずる滑る様になったボールデフ。

折角いい感じに調整できたと思っていたのに!

フェンスに当たってるんだから、トリガー握っちゃだめだよう・・・

取り敢えず、どんな構造になっているのか興味もあったので、全バラしてみました。

デフの効き具合を調節するリングねじは取り外す必要なかったみたい。

※ あまり頻繁に取り外していると、緩み止めが効かなくなりそうで怖い・・・

これまで大した時間走らせてきた訳ではないので、ヘタリを感じる部品は無し。それでもプレート面には、ボールがトレース した跡が残っていました。

ゴロゴロしていた感じが収まってきたのは、このトレース部分の面が転圧されてフラットになってきたからということなので しょう。

改めて面出しするのも面倒だったので、クリーニングだけして、もう一度組み直してしまいました。

取説で指示された純正のグリスなんぞ持っていないので、田宮さんのヤツを塗り込んでおきました。

組み上げた直後の感想は・・・

「なんかまたゴリゴリする」

どうも、プレートの取り付け位置が微妙にずれたようで、トレース痕から外れる箇所があるような。

とはいえ、インローで位置決めしているだけなので、調整しようがないし、分解する度に研ぎ出しするのはめんどくさい し・・・

そのうちに、馴染んでくるのを期待して放置です。

2008/02/10

【無くても困らないもの】

また散財してしまいました。

何となく、ふらーっとお店に立ち寄り、何となーく、棚に近づいて手にしたもの。

ホイールナット以外に使えるところは無いし、アルミだから、どこにでも使ってしまったら直ぐに変形してしまいそう。

不用意にToolBoxに放り込んだら傷だらけになってしまうだろうし・・・

そりゃぁ、付属のプラ製レンチに比べれば、「所有する喜び?」も有ったりするけど、「ミニッツのホイールをそーっと締め ること専用ツール」だなんて・・・

私には、百均のセット物で十分でした。

2008/02/15

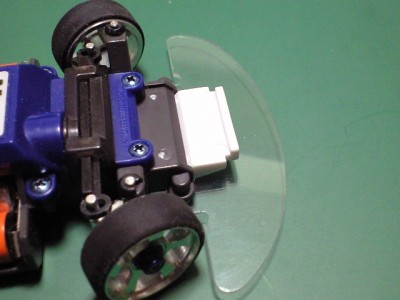

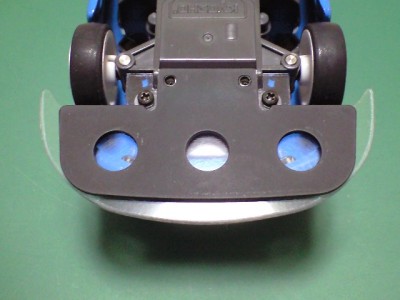

【バンパー試作】

少しでも安心して子供たちにプロポを預けられるように、バンパーを製作することにしました。

1.0mm厚のポリカ板を切り出し、シャシ前部にある捨て穴(何に使うの?)を利用して取り付けます。

※ この↓画像の4つ見えるねじの内、上下にある2本がバンパー固定ねじです。

ボディーキャッチ部分は切り欠いてあるので、バンパーを取り外さなくても、ボディー

交換することが出来ます。

バンパー後部端は、衝撃を全体で受け止められる様、シャシ(ロアアーム部分)に突き当てるようにしています。

こうすることで、「取付ねじ部分に力が集中して破損すること」が防げるんじゃないかな?という魂胆です。

衝突面は、取り敢えず面取りしただけ。

このままだと、フェンスのウレタンを切ってしまいそうなので、曲げ加工もしてみたいな。

サイドの回り込みも少なめなので、もう少し後部まで延長した方がいいかも。

おまけ

ミニッツ バンパー試作品の図面 です。

印刷して両面テープで貼り付けてしまえば、面倒なケガキ作業をせずに楽できます。

よかったら、お土産にどうぞ・・・

※ フロント・サイドの突き出し量は、車種によって調整が必要です。

※ なんか一緒に写り込んでいるヤツは、気にしないでください。^^;

2008/02/18

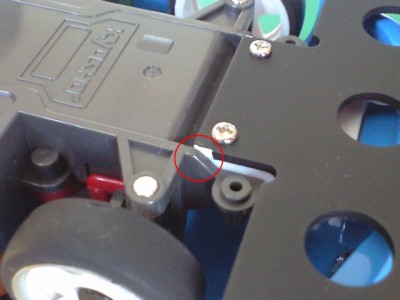

【カイダック・バンパー】

今更ながら、EAGLEで発売しているバンパーセットを買ってみました。

そのまま無加工で、取り付けられると思っていたのに、シャシと干渉!。

このため、0.2mmほど削ってやる必要がありました。(赤丸印)

削ってみると、カイダックの下地が現れてきて・・・

樹脂色(白)に、わざわざ黒塗装しているなんて。。。

カイダックのペレットに黒色って無いのでしょうか?

ボディーマウントの取付ねじを、付属の長いものと交換して共締めする方式です。

ボディー幅に対して左右の飛び出し量は、ほとんどありません。

上から見ると、正面衝突に対しては余裕があるものの、ガードフェンスに斜めに当たった時には「これで役に立つかな?」と ちょっと疑問に思える大きさです。

両サイドに、あと5mm位余裕が欲しいところですね。

フロント部左右は、必要以上に張り出しています。

汎用品なので仕方がないのですが、ボディーラインに沿った形状の方がカッコイイですよね。

でもカットしたら、黒で補修しなきゃならんか・・・ ぶつければ直ぐに剥がれてしまいそうだし・・・

なんかめんどくさいものを買っちゃったな。うーん。やっぱり自作するに限る・・・か?

2008/02/19

【自作バンパー(1)】

取り敢えず Ver1(Type1) が完成。

プロトタイプに対して・・・

・サイド部分の回りこみ追加

・R面の角落とし

をした程度ではありますが、いい感じになりました。暫くは、これで行ってみようと思います。

カイダック製と比べると、随分でかいです。

GT-Rよりオーバーハングの大きなボディーを載せてもいいように、少し長めにしました。

幅も大きめにして、フェンダーのヒットを防止します。

車輪との隙間は十分にありますので、干渉することはありません。

おまけ

Ver1では、プロトタイプを踏襲した図面(Type1)と、EAGLE製と同じ共締め式の図面(Type2)の2つ を用意しました。

よろしければ、お好きな方をどうぞ・・・

2008/02/20

【自作バンパー(2)】

コルベットを載せてみた・・・

あんなに大きいと思っていたのに、なんとギリ!

サイドには少し余裕が有るけど、Rを取りすぎて角の部分がOUT!

分かっているけど、ボディー同士を合わせてみて、こんなに違うなんて・・・

ちょっとショックです。

専用に作らなきゃあ駄目かぁ・・・

2008/10/29

【久しぶりのミニッツ】

8ヶ月ぶりの更新です。

すっかりご無沙汰のMini-Zですが、「DBR9」のオートスケールが出るというので、ウキウキしながらお店へ。

No.MZP212L9

アストンマーチンレーシング DBR9 No.009 ル・マン 2007

今のところ、眺めてへらへらしているだけです。

何かと忙しくて、弄ってあげられないから、当分盆栽でいてください。

そういえば、春先にこんなのも買っていたんだっけ・・・

No.MZX201R

エンツォフェラーリ

今回撮影するために、半年以上経って、漸くケースから取り出しました。

エンツォ・・・別にカツるために買ったんじゃありませんよ。

※ っていうか、チットモ触らなくなっちゃったんでカツるどころか、全然上達していませんし。。。(泣)

そのうち、かっちゃん用に降ろしてあげるつもりだけど、もう少しうまくなってからだな。

※ なんだかボディばっかり増えちゃって、ディスプレイ用の棚も一杯になってしまいました。

買ったまま放置の部品やらシャシやら山盛り。

整理しないと、またかあちゃんに怒られちゃうよ。

2009/01/07

【サイバーギガ01】

訳あって、充電器を分解中。

ゴム足を剥がして、裏蓋の留めネジを外し・・・

げっ! すごい埃!

コードを押えるテープは、ぷかぷか浮いているし・・・

バラシて、中も綺麗にお掃除しましょう・・・

掃除が終わったら、裏蓋をつけて・・・

なんて事で、ブログを書いたりしませんよ。

何かが変わっているのが分かります?

はいっ。こんなところにスイッチが付きました。

基板の空きスペースにエポキシで接着しています。

配線の行き先は・・・ そうです。冷却ファンを入切するためのスイッチなんです。

Ni-MHの過放電による劣化を防ぐため、定期的に電池の補充電作業をしています。

単三・単四あわせて60本以上ある電池を、「CyberGIGA01」と「Panasonic BQ-390」で平行して処理していると、その充電過程において、「Panasonic BQ-390」で充電している電池は結構な熱さになるのに、「CyberGIGA01」で充電したものは、ほんわか暖かくなる程度にしかなりませんでした。

冷却ファンが常時廻って冷やしているのですから、当然と言えば当然なのですが。。。

ちょっと調べてみると・・・

Ni-MHを充電する時の環境は、15-30℃が適しているらしく、温度が低すぎても、高すぎてもトラブルの元になるようです。

この時期、20℃程に暖房中の部屋で充電しているのですから、電池の表面温度は40-50℃位まで上がらないと、やはり不自然に思います。

今回のスイッチは、これを検証することが目的で追加したもの。

試しに、冷却ファンを切にしてフル充電してみましたが、トラブルの発生も無く、電池表面も思ったとおり(45℃位?)の温度にまで達していい感じ。

100%表示に達した時の充電容量も、ほぼ思ったとおり。。。

冷却ファンの必要性が、全く分からなくなりました。うーん。

バラシついでに、プカプカ浮いていた充電回路部のサーミスタ(温度センサー)も固定し直したことだし、安心して使うことが出来ます。

但し、ファンを切ったまま放電モードにすると、ファンの両脇に配備されている「放電用抵抗」からの発熱によって、ケース裏が暖かくなってきますから、これを冷却するために、ファンを廻しておいた方がいいような気がします。

放電する時と夏場の充電は、冷却ファンを入にして安全充電。

冬は切にしてサイレント充電というような使い方になりそうです。

教訓

やっぱりファン付きの機器は、時々内部清掃をしなきゃ駄目ですね。 ← って、こっちかい!

【プライベートコース】

先週届いた大荷物の中身はというと・・・

こんなことや・・・

こんなことや・・・

こんなことができちゃうぞ! セットです。

「RC TRAX」というのは、製品名でもあり、販社の社名でも有るようです。

※ 製造元は、(有)グラフィックテクニカ です。

パネル1枚は、1辺50cmなので2.5m X 2.5mもあれば設置できるのですが、狭くって、物が溢れまくっている我が家(マンション )じゃぁとても無理!

というわけで、実家(かっちゃん&ゆっきーの子供部屋)に持ち込んで展開することにしました。(あわよくば常設しちゃおぅ っと・・・)

で、実際に設置すると、こんな感じになりました。

※ このコースの場合は、ストレート用マット2枚とクロス用マット1枚が余ります。

※ セット内容:ストレート8枚・カーブ8枚・クロス1枚

路面用マットの切り欠き同士を引っ掛けるように組み合わせた上で、黄色のフェンスをコースの周囲に空けられた四角の穴に 差し込むだけですので、設営はとても簡単です。

フェンスは差し込んでいるだけなので、何度も車が衝突するような箇所は、徐々に抜け出てきます。

裏から押えてあげることも必要かも。

2008/01/28

【 RC TRAX 】

RC TRAXの路面仕上げは、ウレタンフォームの成形面そのもの。時々鬆(す)が入って凹んでいたりする箇所があったりしますが 、あまり神経質になることもないでしょう。

京商製のサーキットのように、表面をカッティングマシンで荒らすような加工は施されていませんが、かなりグリップする路 面です。

走り初めということで、前出のMR-02MM + SALEEN を走らせてみましたが、いきなりテクニカルコースを作ってしまったこと は大失敗。

コース幅も狭い上に、BBモータの大暴走を抑えきれず、マトモに周回させるには、かなりの腕が無くてはムリ・とても無理!

早々にオーバルコースに組み替えることとなりました。

かっちゃん&としちゃんに至っては、「コースを走らせるのって難しい」ってことを、イヤというほど味わったみたい・・・

みんな初心に帰って、Normalモータで練習することにしましょう・・・

早く上手になって、クルクル周回できるようにならないと、つまんないしねぇ。

2008/01/29

【 練習用マシン投入 】

折角コースを用意したのに、あまりにフェンス突撃!が多いので、お気に入りマシンは暫くの間封印します。(片っ端からバキ バキにされてはたまらん!)

んで、練習用として、新たに015マシンを投入することにしました。

CALSONIC SKYLINE '90(R32) (MZX 035CS)

星野が現役でドライブしたGTカーですが、特に思い入れはありません・・・

かっちゃんが「青い車好き」なので選んでみたというのが、その理由。

この練習用マシンは、30%up基板搭載の015シャシ+フルベア仕様にしただけ。

あとはなんも弄っとりません。。。

子供たちの「どっかん!ON/OFFスロットル」に対応するためには、出力制限した2PLを渡してあげたいんだけど、とうちゃんも 「おまけプロポ」を使うのはいやだなぁ・・・

またまた散財すべく物色中です。。。

2008/01/31

【 お皿探し 】

これまでは、部屋にパイロンを適当に置く程度で、ほとんど制限することなく走らせて(遊んで)いたので、コース走行は思っ た以上に大変です。

コーナ幅が狭い上に、イン側にまでガードフェンスがあるため、インが攻められない!

( 本当は、へたくそだから衝突しまくり! というのが正しい )

という現状を改善すべく、コーナ(イン側)を少しだけ拡張したいと思います。

※ 本当はマットを追加したいんだけど、経済的な理由から先送りすることにして・・・

んで、ゼブラゾーンを作ってやれば、もう少し走りやすくなるかなっと。

お店に行けば、京商のレーシングパイロンセット(MZW-9) なんてのも有って見た目もかっこいいんだけど、チョットお高いし 、第一、Rがでか過ぎて、お家コースには使えません・・・

ラジコン専用パイロン(ディッシュ)もチョット大きすぎるし・・・

そんなわけで、なんか代わりになるものないかなぁ・・・と、いつもの100均へ出向きます。

出来るだけ「浅くて淵の薄いお皿」を探してみたのですが、食事用・園芸用など色々見てもピンと来ず。どれも段差が大きす ぎて、クリアランスの小さなMini-Zには、使えそうにありません。

ふらふらっと玩具が並んでいる棚辺りまで行って、こんなものを発見!

壁掛け式貯金箱・・・ 何で壁掛けなの?という疑問はさておき、サイズといい、ふくらみ加減といい、Mini-Zが踏んづけるのに は丁度いい感じ。

表面には、フェルトを貼って仕上げることにします。

お金を貯める部分の成形品は、ベリッと取り外してゴミ箱へ! かわいいイラストは挟み込んでいるだけだったので、ペリッ と簡単に剥がすことが出来ました。

露出したテカテカの金属面には、フェルトシート(両面テープ付き)を貼って仕上げます。

コース拡張用マットも、100均で調達。

画像挿入

チョキチョキ・ペタペタして、こんなものが出来上がりました。

画像挿入

これをコースの角っちょに置けば・・・

2008/02/03

【 ボールデフのメンテナンス 】

子供たちに渡したとたん、ずるずる滑る様になったボールデフ。

折角いい感じに調整できたと思っていたのに!

フェンスに当たってるんだから、トリガー握っちゃだめだよう・・・

取り敢えず、どんな構造になっているのか興味もあったので、全バラしてみました。

デフの効き具合を調節するリングねじは取り外す必要なかったみたい。

※ あまり頻繁に取り外していると、緩み止めが効かなくなりそうで怖い・・・

これまで大した時間走らせてきた訳ではないので、ヘタリを感じる部品は無し。それでもプレート面には、ボールがトレース した跡が残っていました。

ゴロゴロしていた感じが収まってきたのは、このトレース部分の面が転圧されてフラットになってきたからということなので しょう。

改めて面出しするのも面倒だったので、クリーニングだけして、もう一度組み直してしまいました。

取説で指示された純正のグリスなんぞ持っていないので、田宮さんのヤツを塗り込んでおきました。

組み上げた直後の感想は・・・

「なんかまたゴリゴリする」

どうも、プレートの取り付け位置が微妙にずれたようで、トレース痕から外れる箇所があるような。

とはいえ、インローで位置決めしているだけなので、調整しようがないし、分解する度に研ぎ出しするのはめんどくさい し・・・

そのうちに、馴染んでくるのを期待して放置です。

2008/02/10

【無くても困らないもの】

また散財してしまいました。

何となく、ふらーっとお店に立ち寄り、何となーく、棚に近づいて手にしたもの。

ホイールナット以外に使えるところは無いし、アルミだから、どこにでも使ってしまったら直ぐに変形してしまいそう。

不用意にToolBoxに放り込んだら傷だらけになってしまうだろうし・・・

そりゃぁ、付属のプラ製レンチに比べれば、「所有する喜び?」も有ったりするけど、「ミニッツのホイールをそーっと締め ること専用ツール」だなんて・・・

私には、百均のセット物で十分でした。

2008/02/15

【バンパー試作】

少しでも安心して子供たちにプロポを預けられるように、バンパーを製作することにしました。

1.0mm厚のポリカ板を切り出し、シャシ前部にある捨て穴(何に使うの?)を利用して取り付けます。

※ この↓画像の4つ見えるねじの内、上下にある2本がバンパー固定ねじです。

ボディーキャッチ部分は切り欠いてあるので、バンパーを取り外さなくても、ボディー

交換することが出来ます。

バンパー後部端は、衝撃を全体で受け止められる様、シャシ(ロアアーム部分)に突き当てるようにしています。

こうすることで、「取付ねじ部分に力が集中して破損すること」が防げるんじゃないかな?という魂胆です。

衝突面は、取り敢えず面取りしただけ。

このままだと、フェンスのウレタンを切ってしまいそうなので、曲げ加工もしてみたいな。

サイドの回り込みも少なめなので、もう少し後部まで延長した方がいいかも。

おまけ

ミニッツ バンパー試作品の図面 です。

印刷して両面テープで貼り付けてしまえば、面倒なケガキ作業をせずに楽できます。

よかったら、お土産にどうぞ・・・

※ フロント・サイドの突き出し量は、車種によって調整が必要です。

※ なんか一緒に写り込んでいるヤツは、気にしないでください。^^;

2008/02/18

【カイダック・バンパー】

今更ながら、EAGLEで発売しているバンパーセットを買ってみました。

そのまま無加工で、取り付けられると思っていたのに、シャシと干渉!。

このため、0.2mmほど削ってやる必要がありました。(赤丸印)

削ってみると、カイダックの下地が現れてきて・・・

樹脂色(白)に、わざわざ黒塗装しているなんて。。。

カイダックのペレットに黒色って無いのでしょうか?

ボディーマウントの取付ねじを、付属の長いものと交換して共締めする方式です。

ボディー幅に対して左右の飛び出し量は、ほとんどありません。

上から見ると、正面衝突に対しては余裕があるものの、ガードフェンスに斜めに当たった時には「これで役に立つかな?」と ちょっと疑問に思える大きさです。

両サイドに、あと5mm位余裕が欲しいところですね。

フロント部左右は、必要以上に張り出しています。

汎用品なので仕方がないのですが、ボディーラインに沿った形状の方がカッコイイですよね。

でもカットしたら、黒で補修しなきゃならんか・・・ ぶつければ直ぐに剥がれてしまいそうだし・・・

なんかめんどくさいものを買っちゃったな。うーん。やっぱり自作するに限る・・・か?

2008/02/19

【自作バンパー(1)】

取り敢えず Ver1(Type1) が完成。

プロトタイプに対して・・・

・サイド部分の回りこみ追加

・R面の角落とし

をした程度ではありますが、いい感じになりました。暫くは、これで行ってみようと思います。

カイダック製と比べると、随分でかいです。

GT-Rよりオーバーハングの大きなボディーを載せてもいいように、少し長めにしました。

幅も大きめにして、フェンダーのヒットを防止します。

車輪との隙間は十分にありますので、干渉することはありません。

おまけ

Ver1では、プロトタイプを踏襲した図面(Type1)と、EAGLE製と同じ共締め式の図面(Type2)の2つ を用意しました。

よろしければ、お好きな方をどうぞ・・・

2008/02/20

【自作バンパー(2)】

コルベットを載せてみた・・・

あんなに大きいと思っていたのに、なんとギリ!

サイドには少し余裕が有るけど、Rを取りすぎて角の部分がOUT!

分かっているけど、ボディー同士を合わせてみて、こんなに違うなんて・・・

ちょっとショックです。

専用に作らなきゃあ駄目かぁ・・・

2008/10/29

【久しぶりのミニッツ】

8ヶ月ぶりの更新です。

すっかりご無沙汰のMini-Zですが、「DBR9」のオートスケールが出るというので、ウキウキしながらお店へ。

No.MZP212L9

アストンマーチンレーシング DBR9 No.009 ル・マン 2007

今のところ、眺めてへらへらしているだけです。

何かと忙しくて、弄ってあげられないから、当分盆栽でいてください。

そういえば、春先にこんなのも買っていたんだっけ・・・

No.MZX201R

エンツォフェラーリ

今回撮影するために、半年以上経って、漸くケースから取り出しました。

エンツォ・・・別にカツるために買ったんじゃありませんよ。

※ っていうか、チットモ触らなくなっちゃったんでカツるどころか、全然上達していませんし。。。(泣)

そのうち、かっちゃん用に降ろしてあげるつもりだけど、もう少しうまくなってからだな。

※ なんだかボディばっかり増えちゃって、ディスプレイ用の棚も一杯になってしまいました。

買ったまま放置の部品やらシャシやら山盛り。

整理しないと、またかあちゃんに怒られちゃうよ。

2009/01/07

【サイバーギガ01】

訳あって、充電器を分解中。

ゴム足を剥がして、裏蓋の留めネジを外し・・・

げっ! すごい埃!

コードを押えるテープは、ぷかぷか浮いているし・・・

バラシて、中も綺麗にお掃除しましょう・・・

掃除が終わったら、裏蓋をつけて・・・

なんて事で、ブログを書いたりしませんよ。

何かが変わっているのが分かります?

はいっ。こんなところにスイッチが付きました。

基板の空きスペースにエポキシで接着しています。

配線の行き先は・・・ そうです。冷却ファンを入切するためのスイッチなんです。

Ni-MHの過放電による劣化を防ぐため、定期的に電池の補充電作業をしています。

単三・単四あわせて60本以上ある電池を、「CyberGIGA01」と「Panasonic BQ-390」で平行して処理していると、その充電過程において、「Panasonic BQ-390」で充電している電池は結構な熱さになるのに、「CyberGIGA01」で充電したものは、ほんわか暖かくなる程度にしかなりませんでした。

冷却ファンが常時廻って冷やしているのですから、当然と言えば当然なのですが。。。

ちょっと調べてみると・・・

Ni-MHを充電する時の環境は、15-30℃が適しているらしく、温度が低すぎても、高すぎてもトラブルの元になるようです。

この時期、20℃程に暖房中の部屋で充電しているのですから、電池の表面温度は40-50℃位まで上がらないと、やはり不自然に思います。

今回のスイッチは、これを検証することが目的で追加したもの。

試しに、冷却ファンを切にしてフル充電してみましたが、トラブルの発生も無く、電池表面も思ったとおり(45℃位?)の温度にまで達していい感じ。

100%表示に達した時の充電容量も、ほぼ思ったとおり。。。

冷却ファンの必要性が、全く分からなくなりました。うーん。

バラシついでに、プカプカ浮いていた充電回路部のサーミスタ(温度センサー)も固定し直したことだし、安心して使うことが出来ます。

但し、ファンを切ったまま放電モードにすると、ファンの両脇に配備されている「放電用抵抗」からの発熱によって、ケース裏が暖かくなってきますから、これを冷却するために、ファンを廻しておいた方がいいような気がします。

放電する時と夏場の充電は、冷却ファンを入にして安全充電。

冬は切にしてサイレント充電というような使い方になりそうです。

教訓

やっぱりファン付きの機器は、時々内部清掃をしなきゃ駄目ですね。 ← って、こっちかい!

添付ファイル

- CA390422.JPG

- CA390423.JPG

- CA390424.JPG

- CA390425.JPG

- CA390489.JPG

- CA390490.JPG

- CA390493.JPG

- CA390494.JPG

- CA390495.JPG

- CA390496.JPG

- CA390504.JPG

- CA390505.JPG

- CA390506.JPG

- CA390519.JPG

- CA390520.JPG

- CA390523.JPG

- CA390527.JPG

- CA390535.JPG

- CA390536.JPG

- CA390538.JPG

- CA390544.JPG

- CA390545.JPG

- CA390548.JPG

- CA390550.JPG

- CA390551.JPG

- CA390553.JPG

- CA390555.JPG

- CA390556.JPG

- CA390557.JPG

- CA390559.JPG

- CA390560.JPG

- CA390561.JPG

- CA390562.JPG

- CA390563.JPG

- CA390564.JPG

- CA391891.JPG

- CA391892.JPG

- CA391893.JPG

- CA391894.JPG

- CA391895.JPG

- CA391896.JPG

- CA391897.JPG

- corner.jpg

- MINI-Z4 source.txt

- MR Bumper Type1.jpg

- MR Bumper Type2.jpg

- MR Bumper.jpg

- mzw9.jpg

- P1000577.JPG

- P1000580.JPG

- P1000582.JPG

- P1000583.JPG

- P1000584.JPG

- P1000585.JPG

- RCT1.jpg

- RCT2.jpg

- RCT3.jpg