捕手実験2

ver3.4.11

概要

捕手実験1の続き。打撃パラメータの巧打、長打、選球が加わり、下げ幅も-20から-30になった。

大島の元々の走力が低いこともあり、走力は対象から外した。

大島の元々の走力が低いこともあり、走力は対象から外した。

Aチーム大島康平の各パラメータを30下げたセーブデータを、無修正のものも含めて8つ用意した。

それぞれのセーブデータを20シーズンずつ回し勝率を比較し、パラメータの重要度に優劣を付けることを目的とした。

しかし、全てのパラメータに優劣を付けることはできなかった。

それぞれのセーブデータを20シーズンずつ回し勝率を比較し、パラメータの重要度に優劣を付けることを目的とした。

しかし、全てのパラメータに優劣を付けることはできなかった。

実験手順

捕手実験1に同じ。違いは巧打、長打、選球が加わり下げ幅が-20から-30になっただけである。

| + | 無修正と修正後の大島*7 |

実験結果

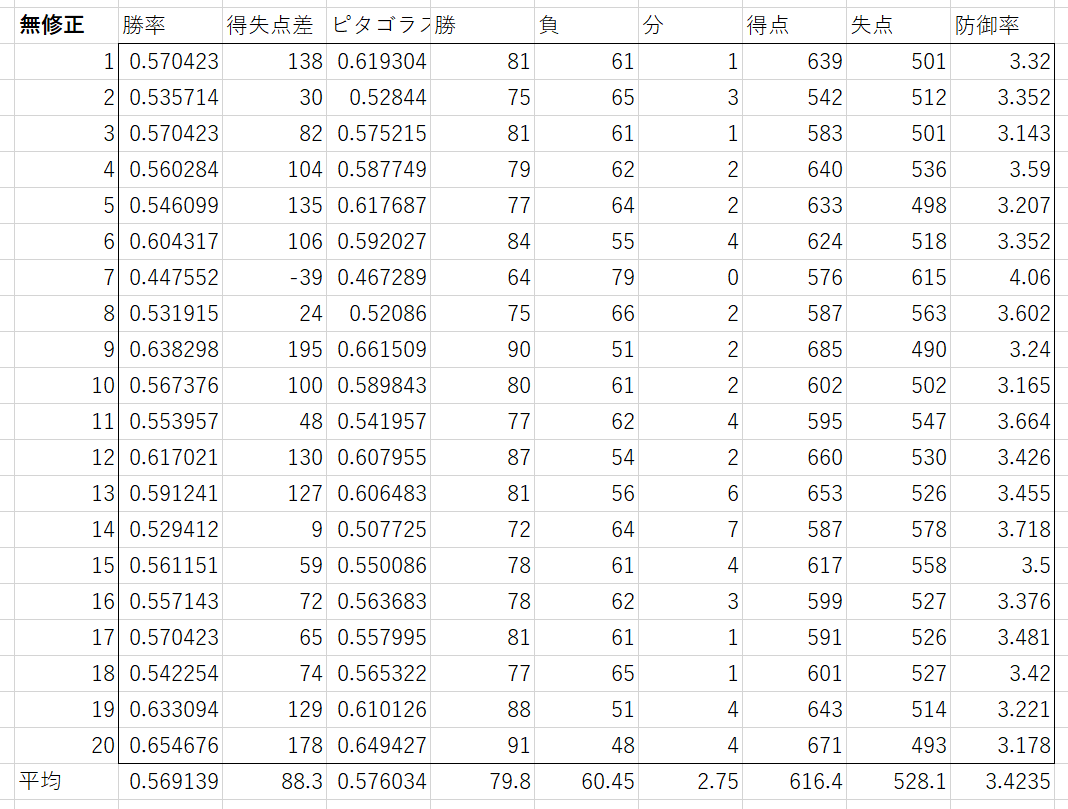

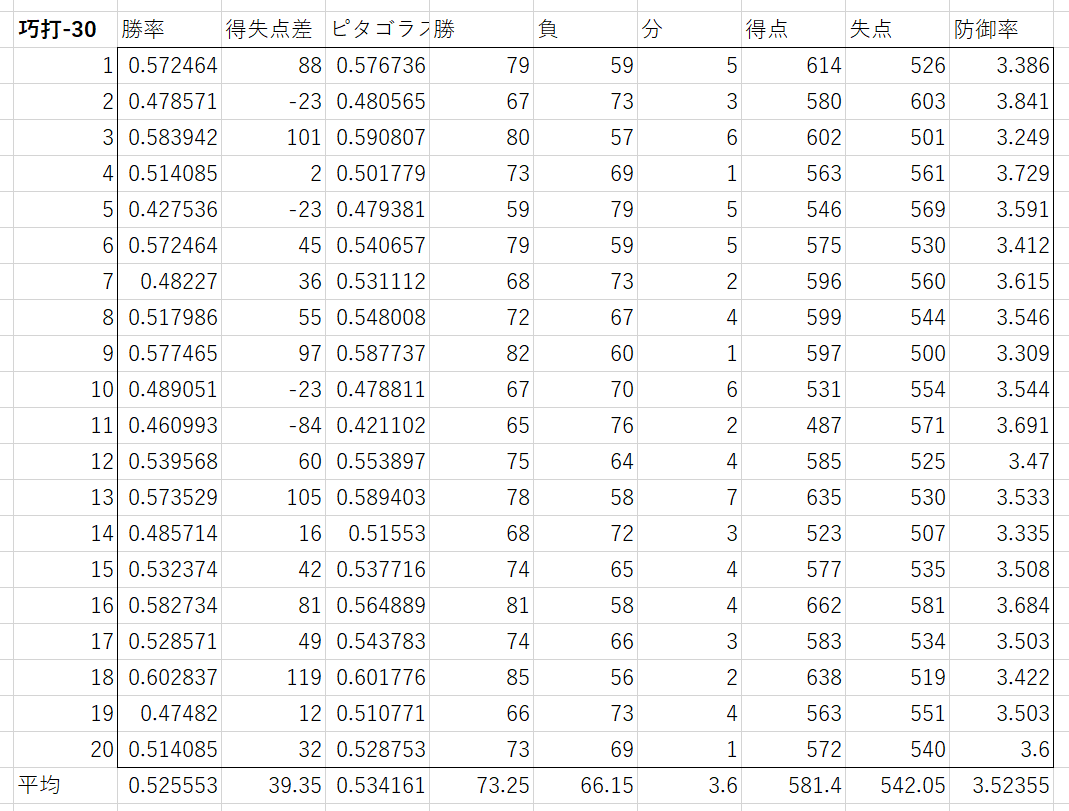

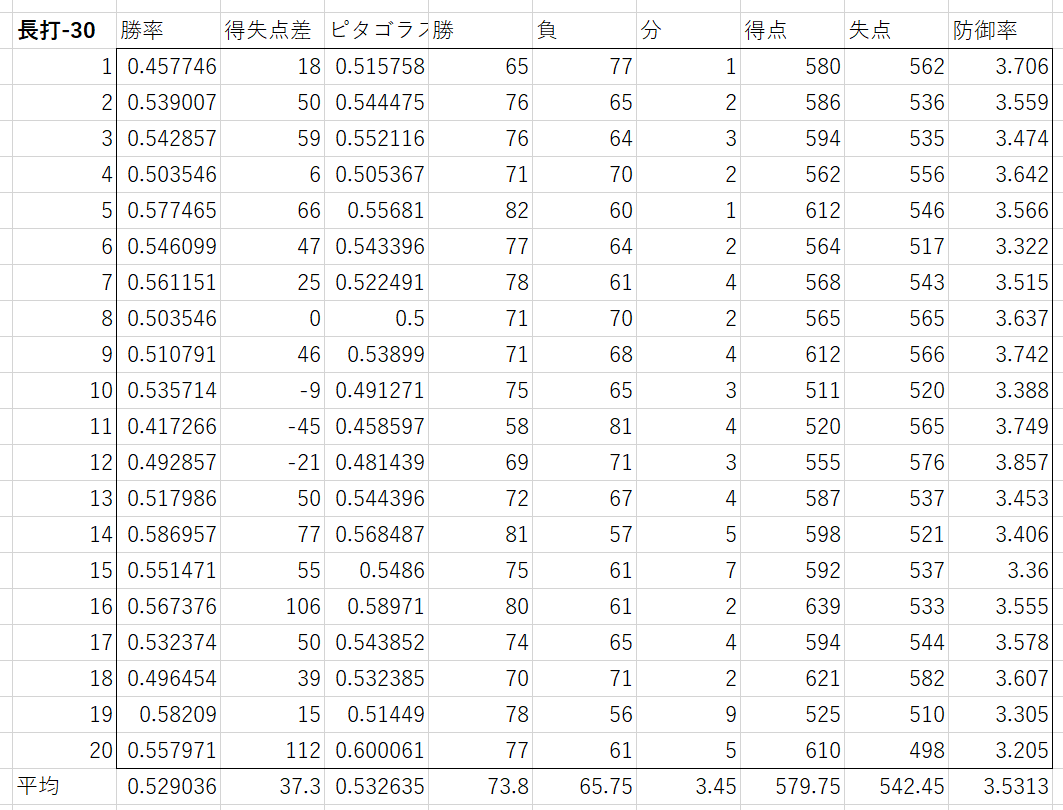

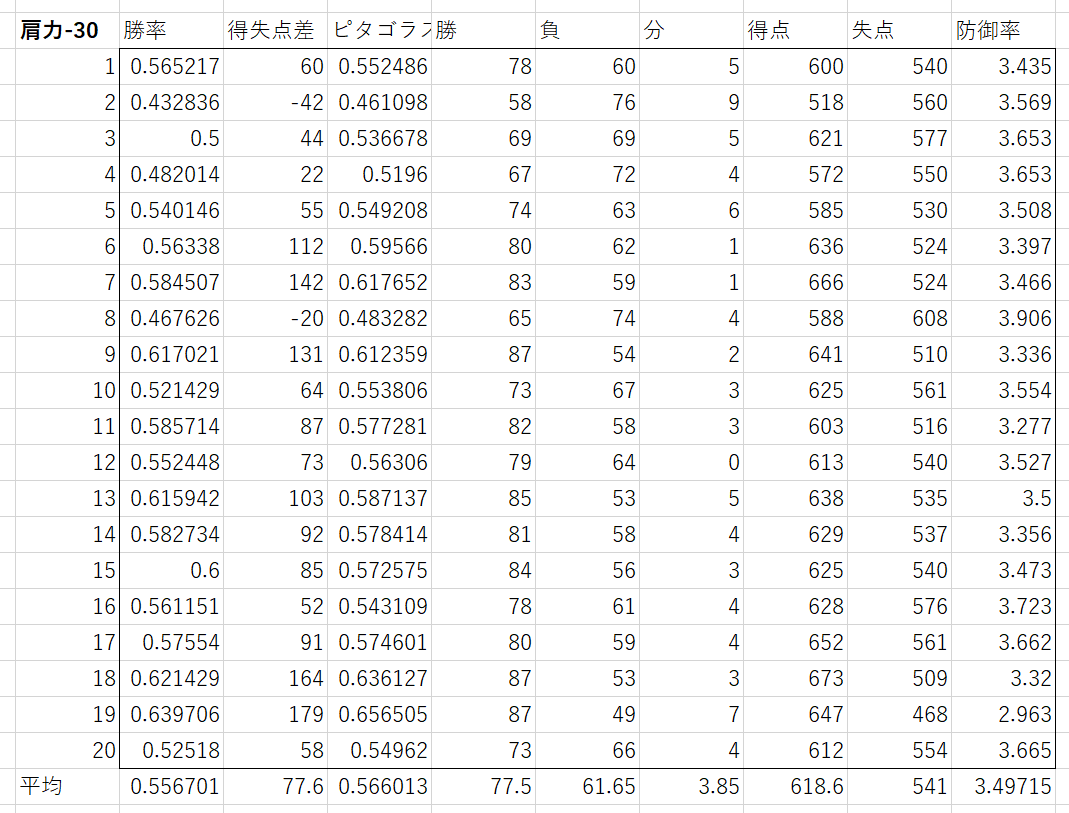

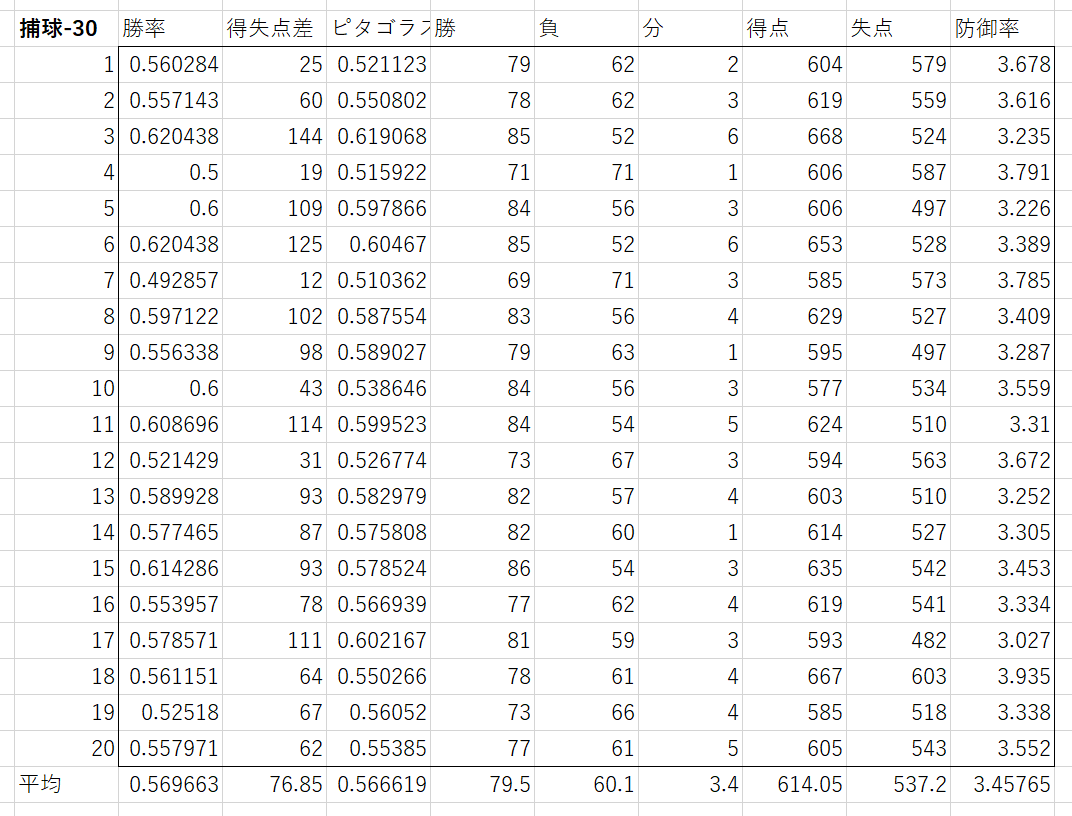

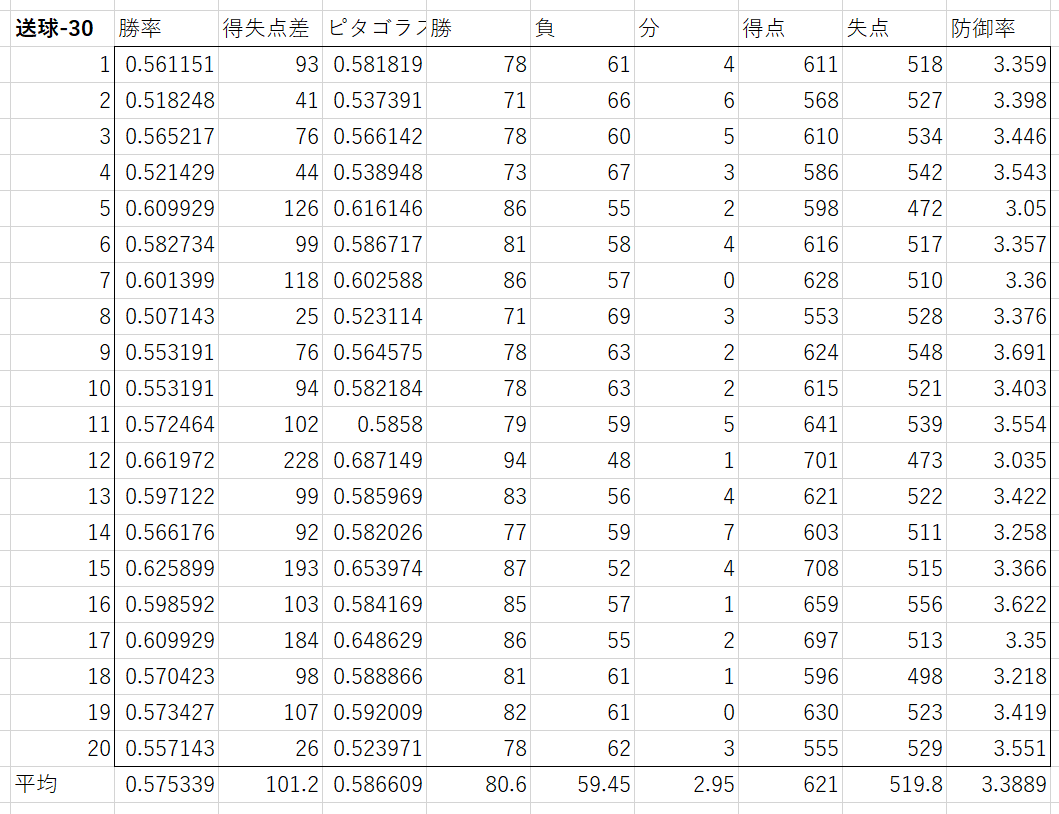

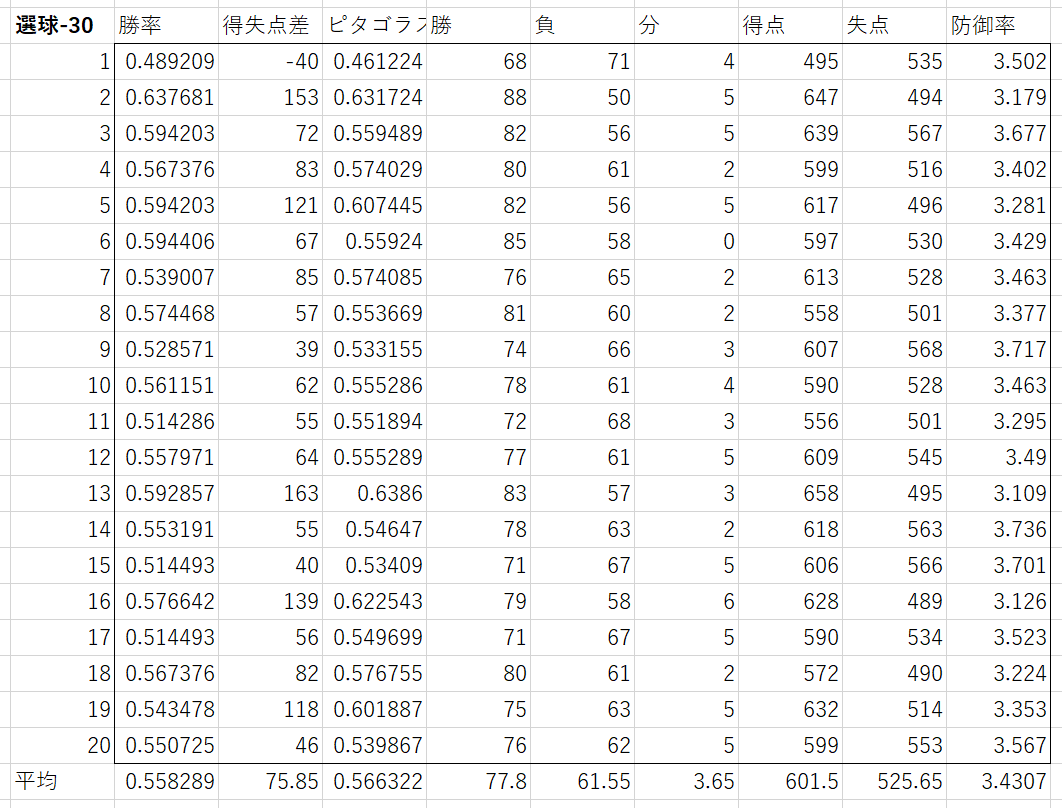

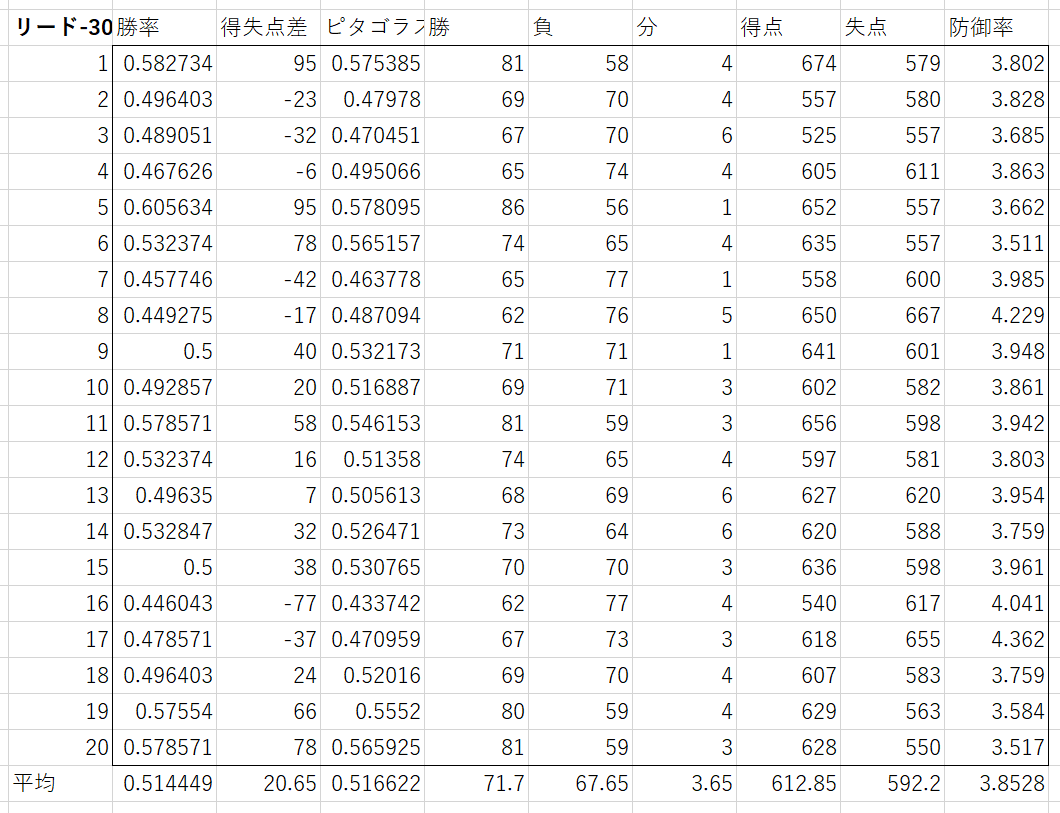

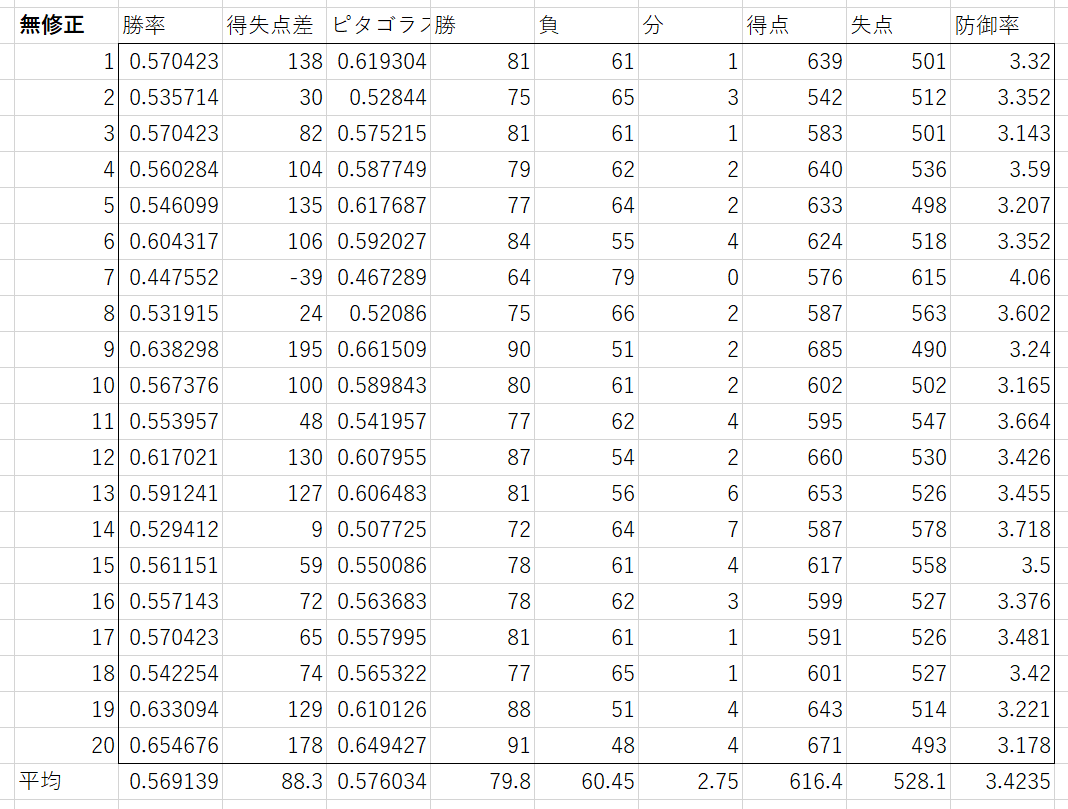

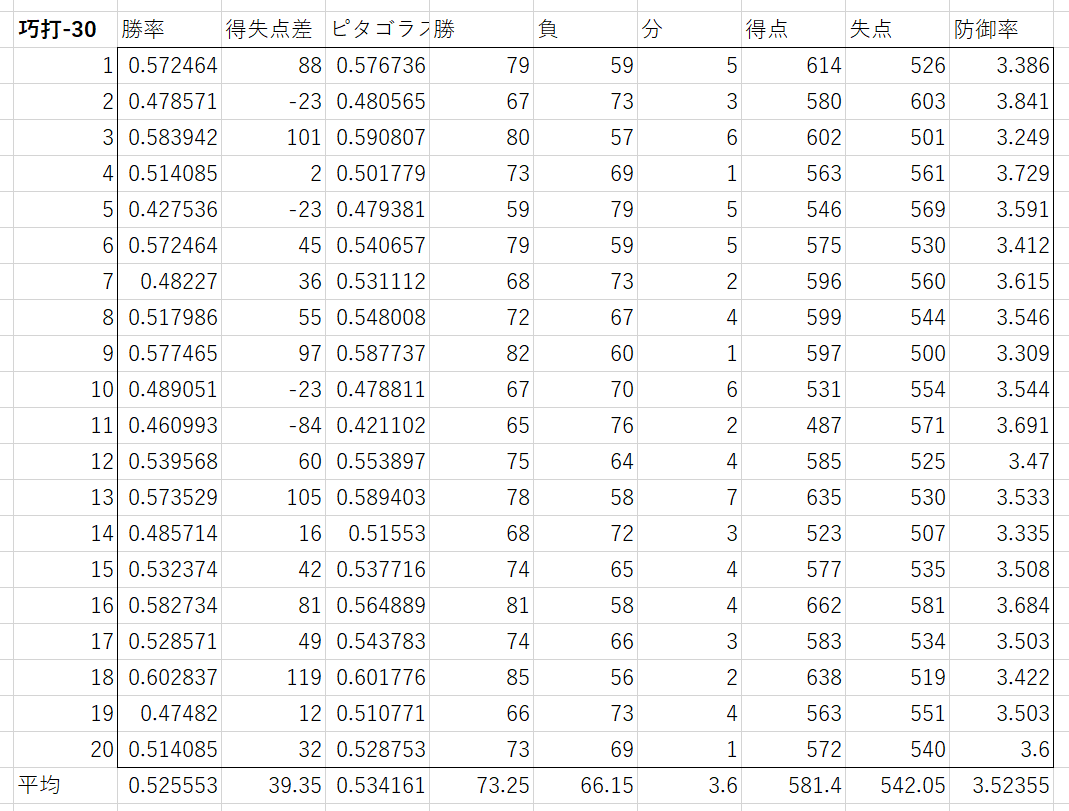

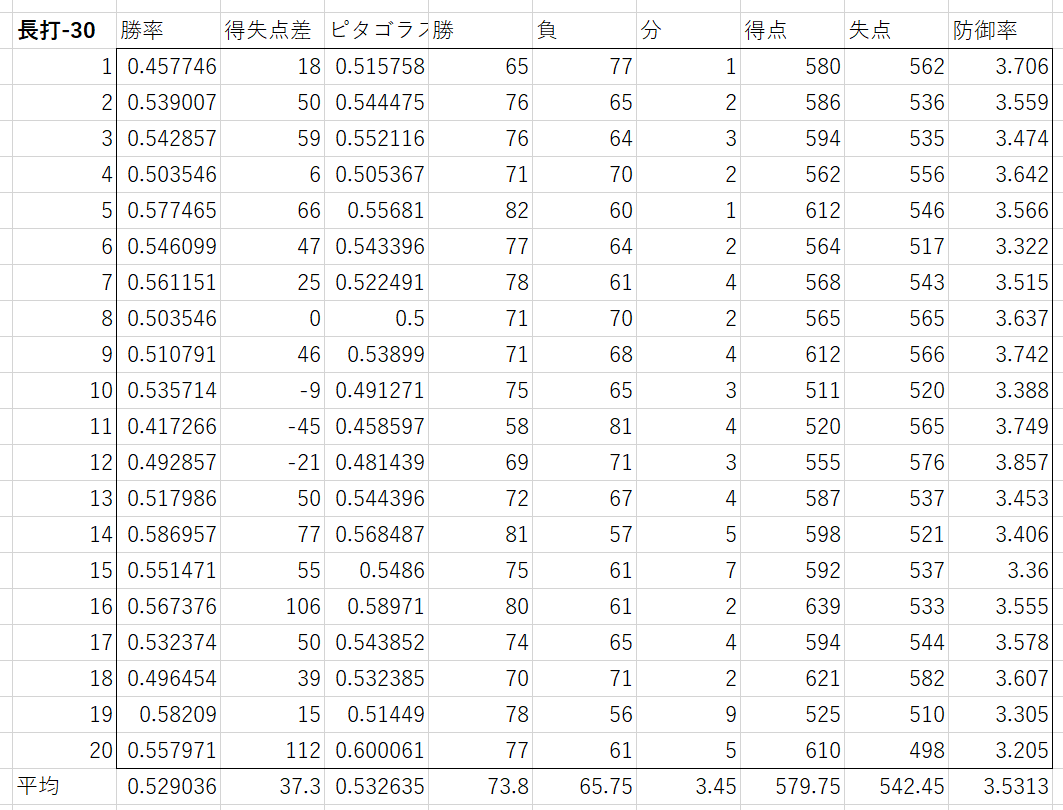

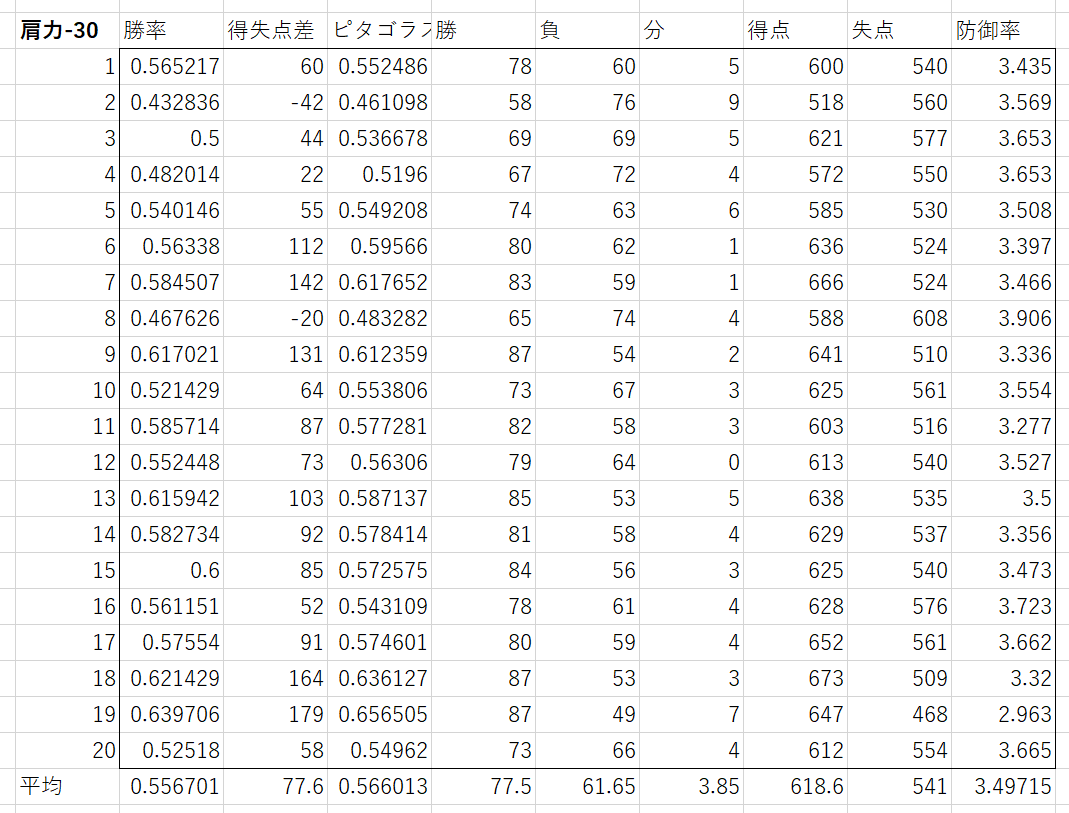

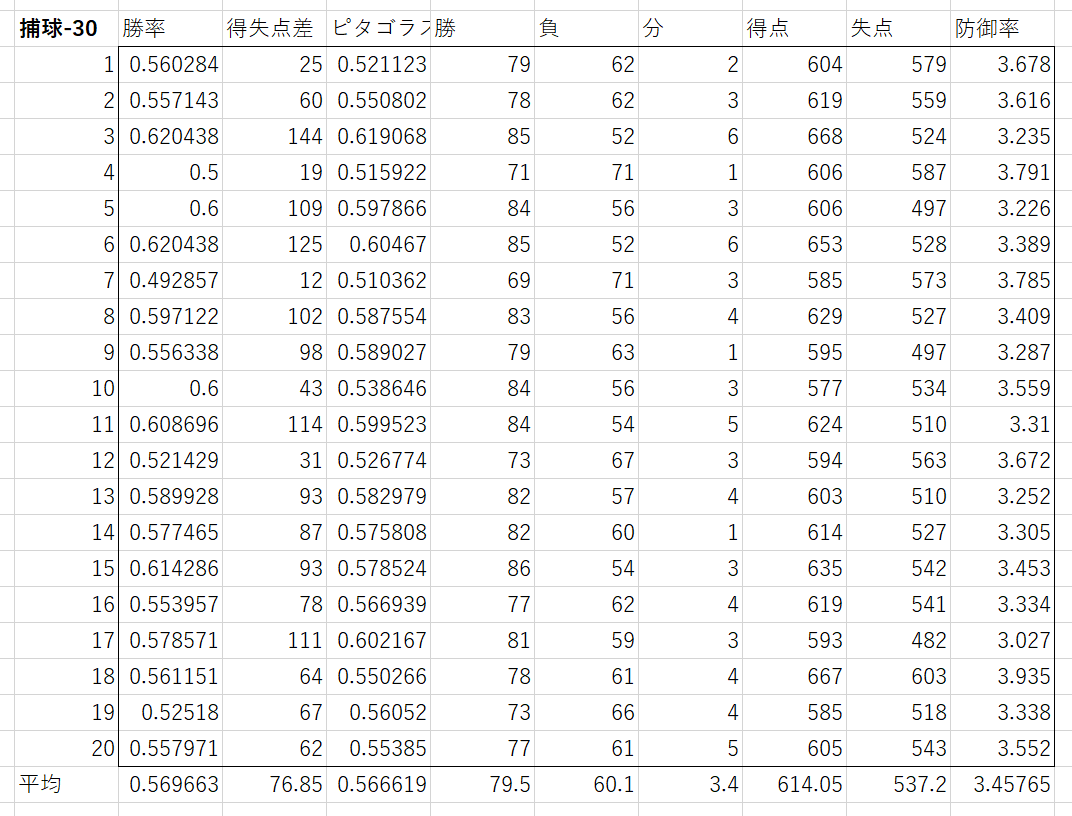

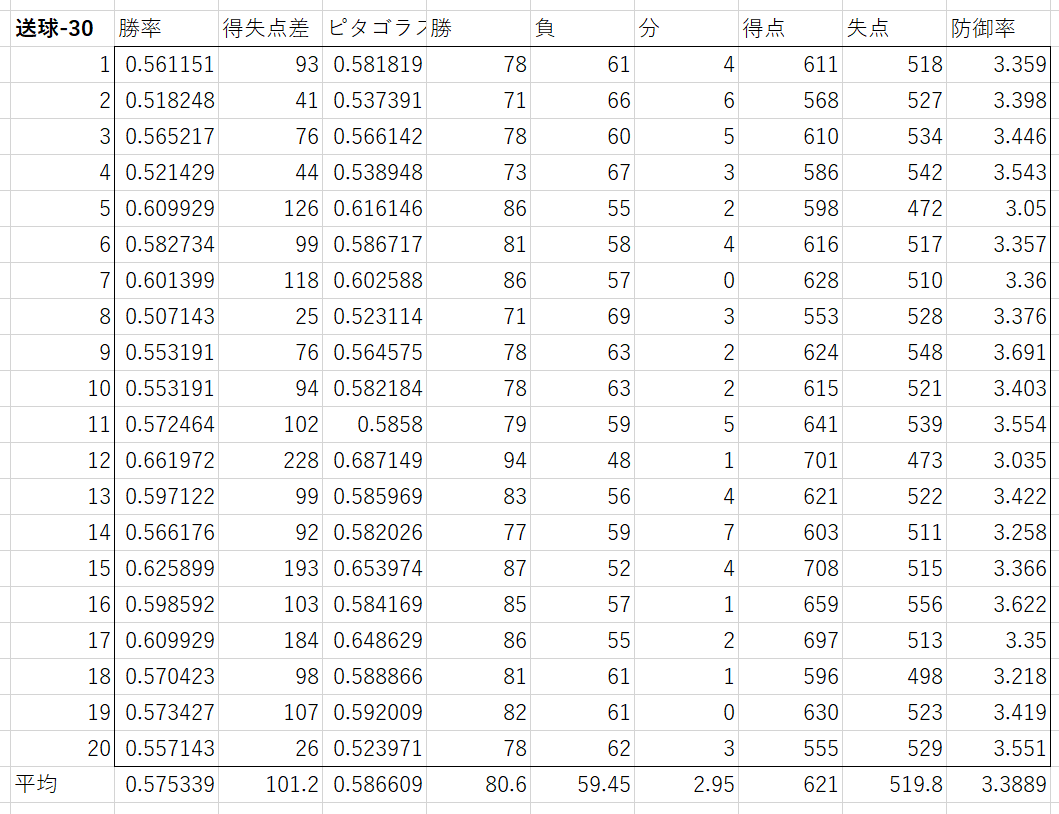

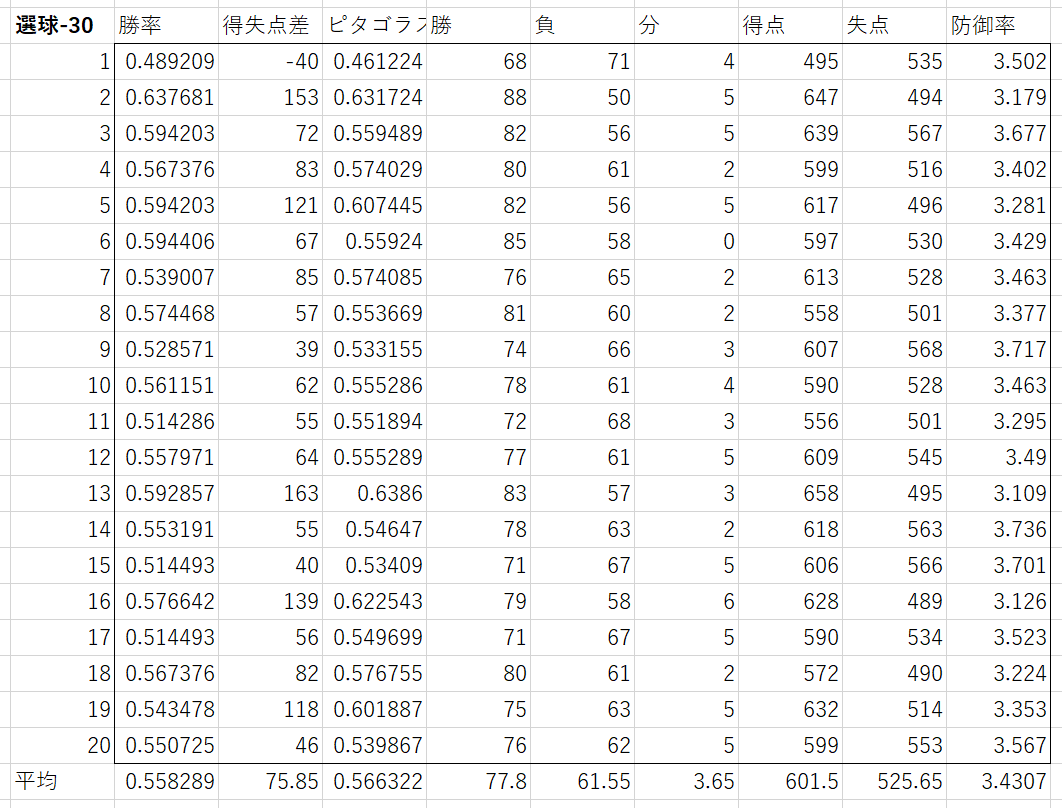

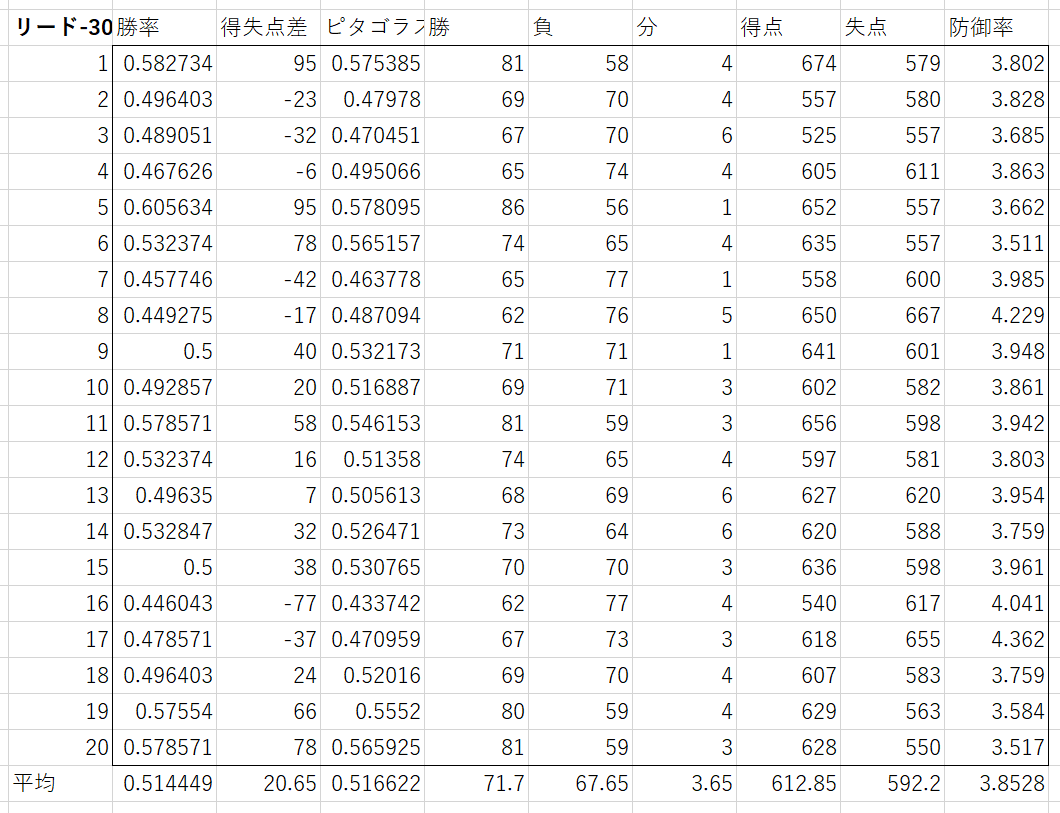

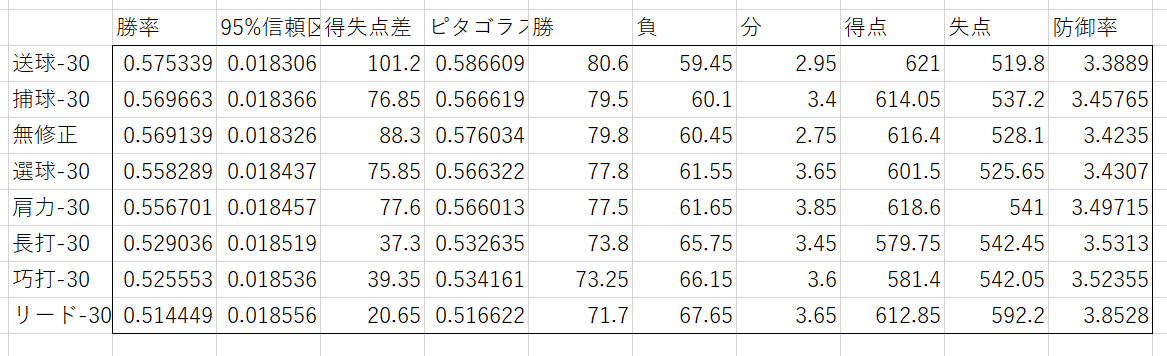

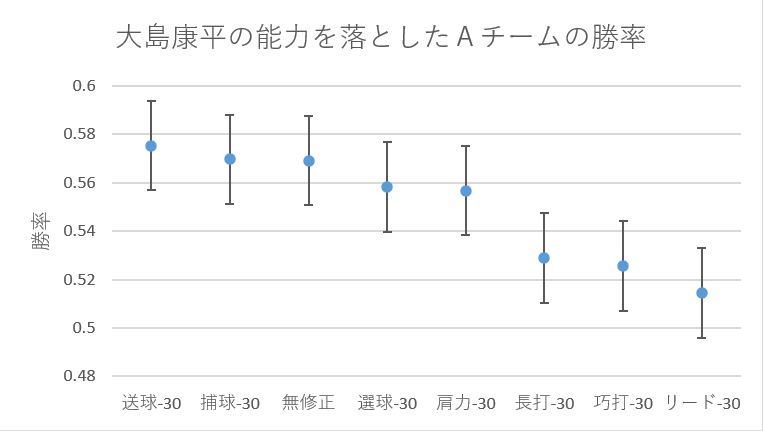

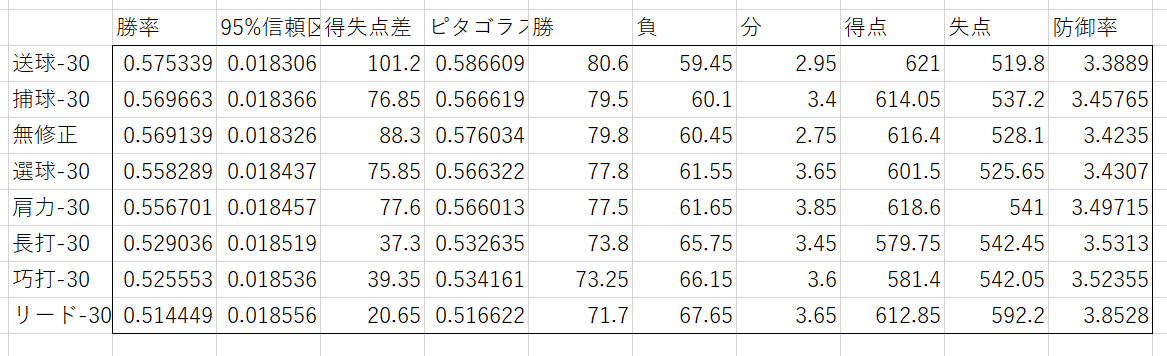

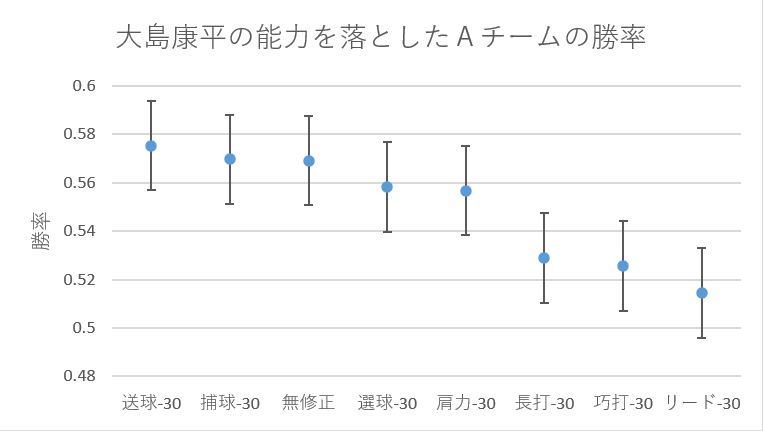

それぞれ20年回した結果は次のようになった。

まとめると次のようになった。

解説

リード>肩力、捕球、送球、選球という傾向がはっきり確認できる。総合値算出方法のリードの係数が0.4、肩力、捕球、送球、選球がそれぞれ1、1、0.7、0.5であることを考えたらこれは大変なことやと思うよ。

総合値が近い捕手を比較する場合はオリックス岡田元監督のようにリードを重視して選ぶと良いだろう。

総合値が近い捕手を比較する場合はオリックス岡田元監督のようにリードを重視して選ぶと良いだろう。

巧打、長打>捕球、送球という傾向も見えるが、巧打、長打の係数が3であることを踏まえれば当然である。

捕球、送球と肩力、選球の間に壁を感じる人もいるかもしれない。が、公式サイトのバランス検証を読めば分かるように、盗塁判定において送球は肩力の半分の効果があるとされているため、盗塁阻止による勝利貢献が高いのであれば送球の価値もそこそこ高くなるはずである。

巧打、長打を下げると失点数が増えるというのは想定外だった。敗戦処理の登板数が増えるからだろう。