ローダウン@Wiki

用語集1

最終更新:

powerkoil18

-

view

ア行

位置/タイミング

見かけの上で正しそうな動作をとっていても

体内で間違った力の入れ方をしているために

ボールに力が伝わっていなければ

それは「<位置/タイミング>が合っていない」と言える。

体内で間違った力の入れ方をしているために

ボールに力が伝わっていなければ

それは「<位置/タイミング>が合っていない」と言える。

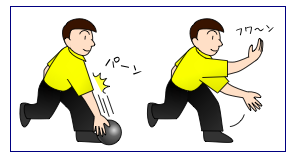

たとえばローダウンのリリース動作である<振りほどき>では

見かけ上はボールを上に引っかき上げて回しているようだが、

肘を伸ばし手首を倒したあと<脱力>しているので、

実際に力が入るのは腕の前側の筋肉である上腕二頭筋ではなく

むしろ後ろ側の上腕三頭筋である。

引っかき上げるような力はほとんど使われない。

(三角筋前部や大胸筋上部は使用するが

肩でリフトするイメージのボウラーはいないと思われる)

見かけ上はボールを上に引っかき上げて回しているようだが、

肘を伸ばし手首を倒したあと<脱力>しているので、

実際に力が入るのは腕の前側の筋肉である上腕二頭筋ではなく

むしろ後ろ側の上腕三頭筋である。

引っかき上げるような力はほとんど使われない。

(三角筋前部や大胸筋上部は使用するが

肩でリフトするイメージのボウラーはいないと思われる)

屈筋の緊張を伴わない伸筋の力を使って相手を倒す

<位置/タイミング>はそのような目に見えない体内の筋肉の動き、

動作のイメージ、作用する部位、微妙な力加減、

それらのすべてを合理的に連結させ投球に活かすために

総合的に捉えようとする概念である。

動作のイメージ、作用する部位、微妙な力加減、

それらのすべてを合理的に連結させ投球に活かすために

総合的に捉えようとする概念である。

ローダウンではとくに無意味なリフティングによって

ボールの落下運動エネルギーを損なわないこと、

身体的な機能を有効に使うために伸筋の伸長動作を妨げる

屈筋の緊張を<脱力>するなどの<位置/タイミング>の感覚を

養うことが重要である。

ボールの落下運動エネルギーを損なわないこと、

身体的な機能を有効に使うために伸筋の伸長動作を妨げる

屈筋の緊張を<脱力>するなどの<位置/タイミング>の感覚を

養うことが重要である。

こちらから相手を倒しにかかってゆくのが気合である。

気合はあくまで押しであるが、合気は押してきたら引く、

引いてきたら押すという風に緩急の精神を持って

気に合わせて逆らわないことが重要である

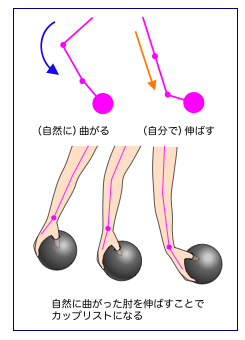

一瞬カップ

手首の<脱力>と肘の伸展によってカップリストを作る動作。

エルボーダウン

スイングで肘が下を向いている理想的な状態。

直線的なスイング軌道がとられている場合、

肘はつねに下を向いており脇が開くことはない。

肘はつねに下を向いており脇が開くことはない。

カ行

抱え込み

力を使わずにステップワークでカップリストを作る動作。

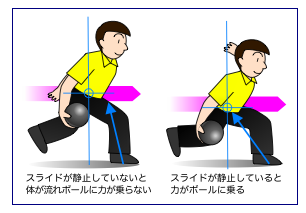

最終ステップのスライドが静止しはじめると

スイングの支点であるボウラーの体/肩が減速するので、

ボールが(ボウラーから見て)加速して浮き上がり楽にボールを抱えられる。

スイングの支点であるボウラーの体/肩が減速するので、

ボールが(ボウラーから見て)加速して浮き上がり楽にボールを抱えられる。

<抱え込み>を実現するためにはしっかりと蹴り足でキックして加速し、

しっかりと軸足で減速する必要がある。

しっかりと軸足で減速する必要がある。

そうでなければまずボウラーの体がボールに対して先行し、

その後スライドが停止してきて減速したボウラーの体を

ボールが追い越すという<手遅れ>のタイミングにならない。

その後スライドが停止してきて減速したボウラーの体を

ボールが追い越すという<手遅れ>のタイミングにならない。

手首を勝たせられないボウラーは歩幅が一定で

アプローチで加速も減速もせず「速度の差/メリハリ」がない、

または腰が高いままで重心が降りていかないか、

逆に猫背・がに股で姿勢が低すぎるなどといったように

ステップワーク/体重移動になんらかの問題がある。

アプローチで加速も減速もせず「速度の差/メリハリ」がない、

または腰が高いままで重心が降りていかないか、

逆に猫背・がに股で姿勢が低すぎるなどといったように

ステップワーク/体重移動になんらかの問題がある。

そのためボールとボウラーの体が等速で移動してしまいボールが浮いてこない。

ボールが勝手に前にいく力を利用して<抱え込む>のである。

ボウラーとボールの速度に差がなければ抱え込めないことに注意すべきである。

ボウラーとボールの速度に差がなければ抱え込めないことに注意すべきである。

回転効果

ターンやフィンガーリフトなどボールに回転を加える動作。

まちがった<位置/タイミング>でおこなうと<ローダウン効果>にならない。

<回転効果>はほぼ<ローダウン効果>と同義であるが、

オーバーターンなどの<ローダウン効果>にならない<回転効果>の説明のために区別する。

<回転効果>はほぼ<ローダウン効果>と同義であるが、

オーバーターンなどの<ローダウン効果>にならない<回転効果>の説明のために区別する。

幻肢

事故や病気などによって腕など四肢を失ったものが

その失った体の一部をはっきりと存在しているように感じる現象。

その失った体の一部をはっきりと存在しているように感じる現象。

原因には諸説あるが神経科学などの分野では、

体の一部を失ってもまだ大脳皮質には

その失った部位の感覚野が存在しているため

なんらかの原因で脳が刺激されたとき、

切断され失ったはずの部位を「触られている」

またそこに「疼痛がある」などの症状を訴えるとされる。

体の一部を失ってもまだ大脳皮質には

その失った部位の感覚野が存在しているため

なんらかの原因で脳が刺激されたとき、

切断され失ったはずの部位を「触られている」

またそこに「疼痛がある」などの症状を訴えるとされる。

大脳皮質には体の各部位の知覚情報や運動情報を担う場所が

それぞれ地図のように配置されているが、

この地図は学習によって置き換えられる。

脳の機能はある程度の可塑性があり、

まったく決まった位置に存在しているわけではない。

右脳が感性で左脳が論理を担うという通説は疑似科学である。

それぞれ地図のように配置されているが、

この地図は学習によって置き換えられる。

脳の機能はある程度の可塑性があり、

まったく決まった位置に存在しているわけではない。

右脳が感性で左脳が論理を担うという通説は疑似科学である。

【参考リンク】

また切断された部位の知覚がしばしば

顔面や肩などに移動して現れることがある。

顔の一部を綿棒のようなもので刺激すると、

存在しないはずの「左手の中指を触られている」などの知覚があり、

その知覚反応を追っていくと切断された腕の形が

くっきりと顔面に浮き上がる。

これは腕が失われたことによって、その腕の知覚を担っていた

大脳皮質の場所が顔面の知覚に浸食されたためと考えられる。

また腕の機能を失わせまいとして腕の知覚の入力先を

顔面の皮膚に置き換えようとしているとも受け取れる。

顔面や肩などに移動して現れることがある。

顔の一部を綿棒のようなもので刺激すると、

存在しないはずの「左手の中指を触られている」などの知覚があり、

その知覚反応を追っていくと切断された腕の形が

くっきりと顔面に浮き上がる。

これは腕が失われたことによって、その腕の知覚を担っていた

大脳皮質の場所が顔面の知覚に浸食されたためと考えられる。

また腕の機能を失わせまいとして腕の知覚の入力先を

顔面の皮膚に置き換えようとしているとも受け取れる。

そのように脳機能の地図は必ずしも知覚情報とはリンクしていないのであり、

大脳に存在する「身体」は知覚/入力と動作/出力によって

常に揺らぎながら形を変えるイメージのようなものなのである。

大脳に存在する「身体」は知覚/入力と動作/出力によって

常に揺らぎながら形を変えるイメージのようなものなのである。

以上のことから後天的な学習によって知覚や運動などの

大脳皮質の地図は書き換えられるということ、

つまり体の各部位は個人差はあっても訓練することによって、

神経レベルを向上させられるということがいえるだろう。

大脳皮質の地図は書き換えられるということ、

つまり体の各部位は個人差はあっても訓練することによって、

神経レベルを向上させられるということがいえるだろう。

【参考リンク】

- 『リハビリテーションのための脳・神経科学入門』森岡 周(著)

- 幻肢-Wikipedia

- 身体図式と身体像その2

固有感覚

シェリントンの造語。

自分自身の身体の動きで生じる身体感覚。

自分自身の身体の動きで生じる身体感覚。

体の各部位の存在や位置(とくに関節の位置)の感覚、

いわば「体はたしかにそこにある」という無意識である。

スポーツなど体の動作に大きく関わる。

老化やなんらかの障害によって

この「固有感覚=身体の実在感」はしばしば失われる。

いわば「体はたしかにそこにある」という無意識である。

スポーツなど体の動作に大きく関わる。

老化やなんらかの障害によって

この「固有感覚=身体の実在感」はしばしば失われる。

<身体イメージ>が文化、哲学など人文科学の概念であるのに対し、

固有感覚は生理学、医学など自然科学の概念である。

意識の問題がかかわるため実験によって原因となる器官を特定しづらい。

そのため自然科学の性格上あまり定義や意見がまとまっていないようである。

固有感覚は生理学、医学など自然科学の概念である。

意識の問題がかかわるため実験によって原因となる器官を特定しづらい。

そのため自然科学の性格上あまり定義や意見がまとまっていないようである。

【参考リンク】

サ行

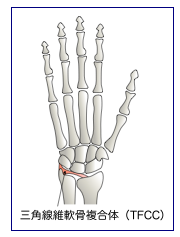

三角線維軟骨複合体(TFCC)

手首の関節の小指側にある靭帯。

膝の半月板と同様にクッションの働きをし、

損傷すると手首を動かすときに激しく痛む。

膝の半月板と同様にクッションの働きをし、

損傷すると手首を動かすときに激しく痛む。

身体/動作イメージ

ボウラーが投球動作で「このように動いている」と

思い描いているイメージのこと。

訓練が浅いほど実際の動きと身体イメージはかけ離れている。

思い描いているイメージのこと。

訓練が浅いほど実際の動きと身体イメージはかけ離れている。

練習の初期段階においてはまず動作を微分化し、

「サムだけ」「リストだけ」というように体の各部位や

「リリースだけ」「ステップだけ」というように全体動作を単位に解体し、

単位ごとに身体イメージと実動作を一致させる作業が必要である。

「サムだけ」「リストだけ」というように体の各部位や

「リリースだけ」「ステップだけ」というように全体動作を単位に解体し、

単位ごとに身体イメージと実動作を一致させる作業が必要である。

またその身体イメージは生物的な器官と必ずしも一致しない可能性がある。

解剖学的な身体と投球動作における身体は別の次元で捉えるべきである。

筋肉などの特定部位を鍛えるという作業がプラスに働くとは限らない。

解剖学的な身体と投球動作における身体は別の次元で捉えるべきである。

筋肉などの特定部位を鍛えるという作業がプラスに働くとは限らない。

「脳で動作を指示(入力)」し、そこから得られた結果

「身体感覚、ボールの動きなどの視覚情報(出力)」を、

フィードバックさせる作業を繰り返す。

「入力・出力」を反復し身体イメージと実動作を近づけながら

投球動作を再構築していくことで真にコントロールされた投球となる。

「身体感覚、ボールの動きなどの視覚情報(出力)」を、

フィードバックさせる作業を繰り返す。

「入力・出力」を反復し身体イメージと実動作を近づけながら

投球動作を再構築していくことで真にコントロールされた投球となる。

自分が「このように投げたい」と思えば

そう投げられるという考え方での練習はおおむね良い結果を導かない。

なぜなら人間の体のすべての部位が自由意志で動かせる、

または意思で動かしているわけではないからである。

実際の動作の大部分は随意運動ではない。

そう投げられるという考え方での練習はおおむね良い結果を導かない。

なぜなら人間の体のすべての部位が自由意志で動かせる、

または意思で動かしているわけではないからである。

実際の動作の大部分は随意運動ではない。

実際の運動の際に同時的に起こる多数の骨格筋の収縮は、

小脳や脳幹での統合的な働きの結果として起こされるのであって、

真に意識されるとは限らない。

歩くとき、随意運動は足に起こっているが、「無意識に」腕を振ったり

体幹をひねったりしてバランスをとる運動も同時に起こっている。

動作の大半は「無意識に/勝手に/自然に」行っている。

体力に自信のある者は「自分は筋力があるから

ボールが自由に動かせるはずだ」と考えがちだが

実際の動作では自分が想定していない現象が多数起こっているので、

事実パワーでボールは回らないはずである。

身体動作の大部分は不可視の領域の方が多いと理解する必要がある。

体力に自信のある者は「自分は筋力があるから

ボールが自由に動かせるはずだ」と考えがちだが

実際の動作では自分が想定していない現象が多数起こっているので、

事実パワーでボールは回らないはずである。

身体動作の大部分は不可視の領域の方が多いと理解する必要がある。

「なぜできないのだろう」という状態に陥っている場合は

体力的にできないというよりはその原因となる領域の存在に

「気付けない/分からない/感じられない」のである。

むしろ「思い通りに動かしてやる」と身体を征服しようとする

精神が逆に身体に翻弄されていると言える。

体力的にできないというよりはその原因となる領域の存在に

「気付けない/分からない/感じられない」のである。

むしろ「思い通りに動かしてやる」と身体を征服しようとする

精神が逆に身体に翻弄されていると言える。

精神はもはや、自立的で、実体的に物体・身体と異なる領野とは考えられない。

仏教、特に中観派においては、主体と客体というような

二項対立的な見方を謬見として徹底的に斥ける。

(略)

またヨーロッパにおける脱近代の思潮にも

このような見方があることも特筆しなければならない。

私たちの「自我」が、私たちにとっては、

私たちがそれにしたがってすべての存在をつくりあげたり

理解する唯一の存在であるならそれもまことに結構!

そのときには、ある遠近法的幻想が——

一つの地平線のごとく、すべてのものをそのうちへと

ひとまとめに閉じこめてしまう見せかけの統一が、

ここにはあるのではなかろうかとの疑問がとうぜんおこってくる。

身体を手引きとすれば巨大な多様性が明らかになるのであり、

はるかに研究しやすい豊富な現象を貧弱な現象の理解のための

手引きとして利用するということは、方法的に許されていることである。

主観を一つだけ想定する必然性はおそらくあるまい。

おそらく多数の主観を想定しても同じくさしつかえあるまい。

それら諸主観の強調や闘争が私たちの思考や

総じて私たちの意識の根底にあるのかもしれない。

支配権をにぎっている「諸細胞」の一種の貴族政治?

もちろん、たがいに統治することになれていて、

命令することをこころえている同類のものの間での貴族政治?

主観を多数とみなす私の仮説。

『権力への意志』ニーチェ

通常そのような無意識下の領域には訓練を積まねば気付けない。

まず投球動作をできる限り小さくし還元し、

意識化可能な部分はすべて意識化していく必要がある。

その作業の果てにこれまで不可視であった

新たな領域を見いだせるだろう。

まず投球動作をできる限り小さくし還元し、

意識化可能な部分はすべて意識化していく必要がある。

その作業の果てにこれまで不可視であった

新たな領域を見いだせるだろう。

【参考リンク】

伸張反射

急速に筋肉を伸ばす動作をおこなうと脊髄反射によって

無意識に筋が収縮する現象。

無意識に筋が収縮する現象。

タ行

脱力

投球動作中に体の特定の部位から

必要な分の力は残し、余分な力は抜くこと。

必要な分の力は残し、余分な力は抜くこと。

与えられる力の最大値を100として、

動作中に70の力を加えている状態から30に変更するならば、

「40の<脱力>をおこなう」ということになる。

動作中に70の力を加えている状態から30に変更するならば、

「40の<脱力>をおこなう」ということになる。

この<脱力>の単位は訓練によってより細かくなる。

はじめは「力を入れる・抜く」というように「オン-オフ」の2値しかないが、

訓練を積むごとに「最大-大-中-小-最小」というように単位が細かくなり、

真に熟練されるとその力加減というのは細かさが極まったあげく、

もはや継ぎ目の見えないゆるやかで稠密な「流れ」のようなものへと変わる。

はじめは「力を入れる・抜く」というように「オン-オフ」の2値しかないが、

訓練を積むごとに「最大-大-中-小-最小」というように単位が細かくなり、

真に熟練されるとその力加減というのは細かさが極まったあげく、

もはや継ぎ目の見えないゆるやかで稠密な「流れ」のようなものへと変わる。

また「サムの力を緩め、フィンガーに力を入れる」

「手首の力は緩め、肘に力を加える」というように

各部位の力加減を別々に変化させることも<脱力>である。

「手首の力は緩め、肘に力を加える」というように

各部位の力加減を別々に変化させることも<脱力>である。

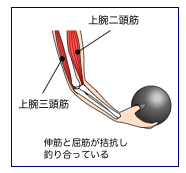

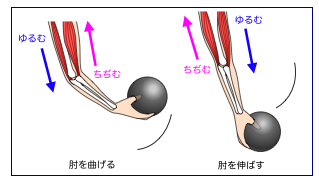

屈筋から見れば伸筋が、伸筋から見れば屈筋が「拮抗筋」である。

動作はそのように二対の筋の釣り合いによっておこなわれ、

曲げ伸ばしどちらであっても拮抗筋がはたらくほど動作は遅くなる。

曲げ伸ばしどちらであっても拮抗筋がはたらくほど動作は遅くなる。

伸筋と屈筋がともに収縮してしなやかな動作が妨げられている状態を

慣例的に「力んでいる」とか「肩に力が入っている」などと呼んでいるのである。

すばやい動作をおこなうためには必要な筋の収縮を妨げないように

「拮抗筋」は<脱力>している必要がある。

慣例的に「力んでいる」とか「肩に力が入っている」などと呼んでいるのである。

すばやい動作をおこなうためには必要な筋の収縮を妨げないように

「拮抗筋」は<脱力>している必要がある。

以上のようにローダウンでは<脱力>の能力が高いことが求められる。

【参考リンク】

- 『「脱力」の極意はすべてに通ず』島田明徳著(BABジャパン出版局)

手遅れ

アプローチでのステップワークによってスイングを遅れさせる動作。

上記のように速度差が問題でありアプローチの速さ・距離の長さは関係しない。

速く走ってもスイングとボウラーの肩・重心の速度が同じならば

<手遅れ>にはならないことに注意すべきである。

ノーステップでも肩・重心が加速していれば<手遅れ>になる。

速く走ってもスイングとボウラーの肩・重心の速度が同じならば

<手遅れ>にはならないことに注意すべきである。

ノーステップでも肩・重心が加速していれば<手遅れ>になる。

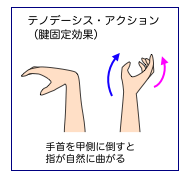

テノデーシス・アクション

腱固定効果。

手首を背屈すると指を曲げる腱が引っぱられ自然に指が曲がる現象。

手首を背屈すると指を曲げる腱が引っぱられ自然に指が曲がる現象。