|

|

備考 |

| 分類 |

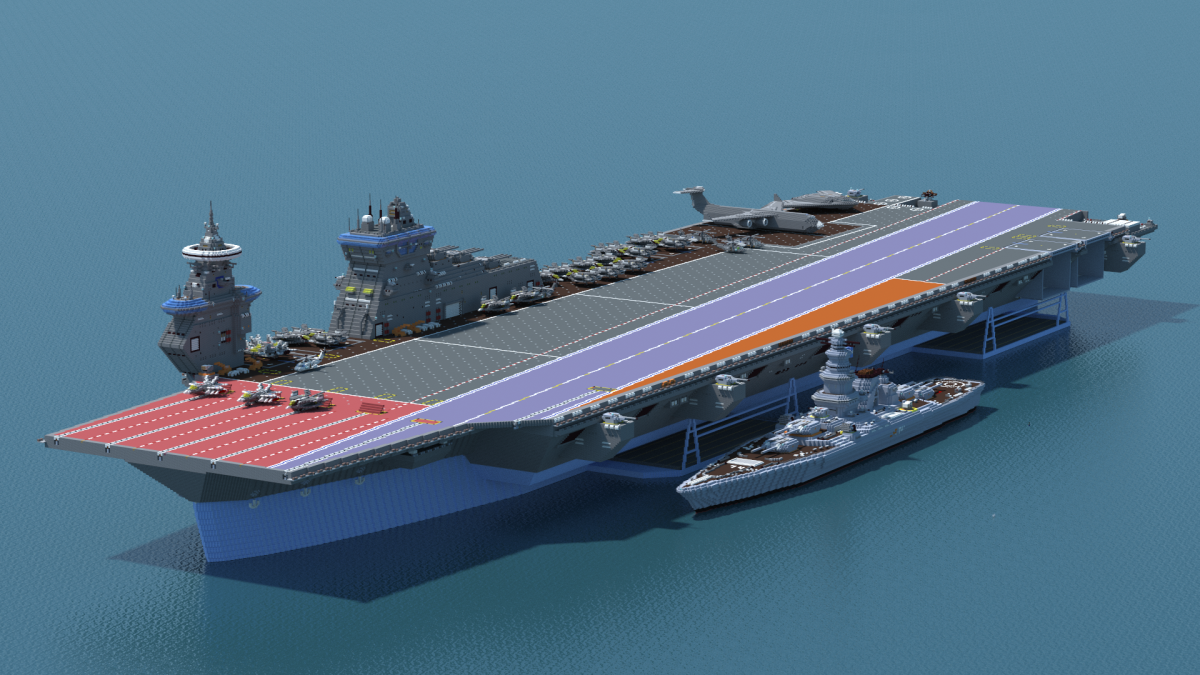

超大型氷山航空母艦(ICV) |

|

| 前級 |

|

|

| 次級 |

|

|

|

|

備考 |

| 全長 |

931m |

|

| 全幅 |

200m以上 |

|

| 満載排水量 |

測定不能(推定2500000t以上) |

|

| 機関 |

PE N5000K ネザー機関×8(640000HP)

PE N5000KF ネザー機関×2(180000HP) |

|

| 合計出力 |

820000HP |

|

| 最大速力 |

18ノット |

|

| 乗員数 |

11000名前後(最大値:航空機運用人員含む) |

|

解説

永久氷塊によって船体の大部分が構成された氷山空母。全長900m以上の超大型艦であり、クラフタリア製の軍艦としては史上最大級。

クラフタリアにおいては過去数十年にわたり、高い耐久力の確保と建造コストの低減が図れるとして、氷塊船の研究が続けられていた。

本級の建造が計画されるより以前、

同盟統合海軍は経年によって老朽化・陳腐化した洋上航空戦力を更新すべく、性能と量産性を両立した

フォルスラコス級空母の建造を進めていた。

しかし、諸外国ではフォルスラコス級を凌駕する高性能空母が続々と就役しており、早期に能力が陳腐化するものと見た同盟統合海軍は、フォルスラコス級の建造を3番艦までで打ち切る決断をした。

とはいえ、旧式空母の置き換えや戦力増強のため、限られた艦艇保有数の中でより有用な戦力をそろえる必要性が生じており、フォルスラコス級に次ぐ次世代型空母の計画がまとめられた。

その計画の中で「大量建造できないなら、超でかい艦を少数作れば良い」とする派閥と「フォルスラコス級より高性能な在来型空母を建造すべき」という派閥が登場、両者は対立した。

結果として前者、すなわち本級の計画がコストパフォーマンスで優位に立っていると見なされ建造が開始されたが、大量の永久氷塊の確保や建造設備の準備などで予想を上回る費用が必要となったうえ、

運用面でも従来の艦と全く勝手が異なることや、規格外のサイズが災いして運用コストが増加の一途をたどり、3隻程度が建造される予定だった本級は1隻のみで建造を打ち切られることとなった。

(なお、数年後にCELTO機構海軍旗艦として配備すべく2番艦の建造が再開され、無事に実戦配備されている)

結果として、一度は棄却されたフォルスラコス級より大型の在来空母である

ティタニス級の建造計画が復活し、こちらは本級とは真逆に想定より優れたコストパフォーマンスを証明し、

皮肉にも同盟統合海軍主力空母としての地位を本級から奪い取ることとなる。

本級は実態としては通常の空母というよりも移動式の洋上航空基地に近く、艦隊行動に必要な速力や運動性を備えない代わりに、規格外の巨体をもって通常空母では運用しえない大型航空機の発着を可能としている、

艦底部に潜水艦用ドックを4か所備え、護衛潜水艦4隻を運用可能であるほか、4か所の岸壁(?)を有しており、艦艇を接岸させることができる

空母としては機動力や運用コストなどの面で難を抱え、のちに登場した

ディアトリマ級や諸外国の超大型空母と比較すると、甲板レイアウトが効率的とは言い難いため、

大型航空機を運用できるという点を除いて、船体規模に比してお世辞にもその能力は高いとは言えない。

一方で移動式の洋上拠点としては非常に優れており、潜水艦・水上艦への本格的な補給や整備が行える点などはほかの空母にはない特徴といえる

さらに、氷山空母特有の並外れた耐久力は南大西洋海戦において敵戦艦の砲撃にすら耐えうることが実証されている。

| 武装 |

*多数。記述は省略 |

|

| |

|

| 艦載機 |

ICV-02 ファーランド |

ICV-02 イオン・ファゼカス |

| |

CMF-90C 戦闘機

AAF-55 戦闘攻撃機

CDF-70 戦闘攻撃機 ×80 |

CMF-90C 戦闘機

CF-09BC 戦闘機 ×36 |

| |

CMF-65E/CMF-85 戦闘攻撃機 ×24 |

A1004 戦闘攻撃機 ×56 |

| |

QAF-4A/E 無人戦闘攻撃機 ×24~120 |

| |

CSH-5C

CSH-7 哨戒ヘリコプター ×8~24 |

| |

CMH-7 多用途ヘリコプター ×8~80 |

| |

CE-10 早期警戒機 ×8~12(のちにE-14/A1304へ更新) |

A1304 早期警戒機 ×8 |

| 艦載機(常時搭載なし) |

CP-11 哨戒機 ×4~28 |

| |

MB-2 戦略爆撃機 ×4~12 |

- |

| |

C-29SC 戦略輸送機 ×2~8 |

| ICV-01 |

ファーランド |

|

|

ICV-02 |

イオン・ファゼカス |

|

CELTO機構海軍所属 |

| |

|

|

|

| 合計 |

|

|

2隻運用中(CELTO機構海軍2隻 ファーランドは改装済) |

最終更新:2025年05月04日 10:39