傑作マルチロール機、CMF-65シリーズの歴史

0.前史(S.E 3000年/統一歴107年ごろ)

AAWM-1開発以前の本機につながる系譜の機体としては、AAWM-1主要開発国と欧州諸国がやはり共同開発した「PF-3000 ネゴシエイター」が挙げられる。

S.E 2990年代後半に開発されたPF-3000は4基の航空砲(カートキャノン)を主武装としており、どちらかといえば制空戦闘機としての性質を強く持っていた。

用途は違えどPF-3000は設計思想面でAAWM-1と類似した点を多く持っており、実質的な先代機であると考えて良いだろう。

なお後年クラフタリアで開発されたAAWM-1/CMF-65の発展型「CMF-85C コブラ」は4基の長射程コマブロ砲を主兵装としており、PF-3000の再来とも言える機体となっている。

1.ALTO共通装備計画(S.E 3010年/統一歴117年ごろ)

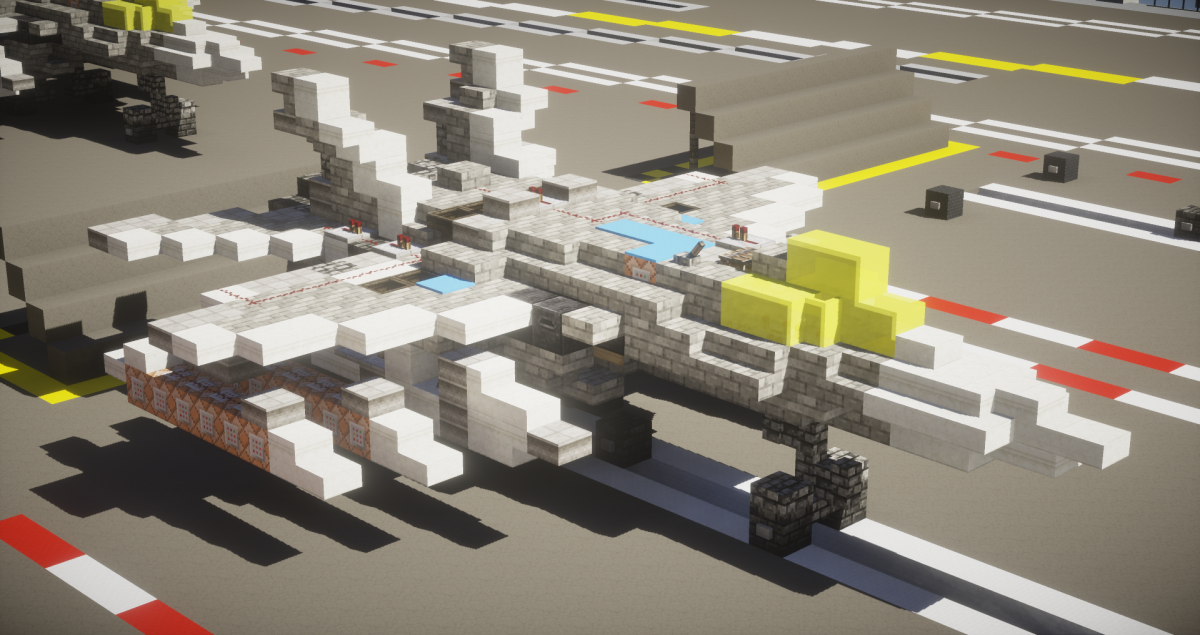

▲CMF-65Aのなかでもごく初期に生産された機体。空対空攻撃力に難はあったが、その汎用性と完成度は当初から群を抜いていた。

クラフタリア艦載機の中でも最も完成度の高い機体グループであるとされるCMF-65シリーズが誕生したのは、ALTO(アンヘレス自由主義条約機構)が成立して数年後のS.E3010年である。

当時、クラフタリア含めたALTO加盟諸国は早期の防衛力増強と加盟各国の装備統一化による合理化を進めており、「ワイルドキャット」装輪装甲車ファミリーなどALTO加盟国統一装備の開発を進めていた。

ALTO共通型番「AAWM-1」を与えられ、後にクラフタリアでCMF-65の型番を与えられる艦上マルチロール機も、そのようなALTO加盟国共通装備として、クラフタリア含めた3カ国の手によって開発された機体である。

CMF-65もといAAWM-1に求められたのは、航空機運用経験に乏しい国の空軍でも配備・運用が可能な扱いやすさと低コスト、そして航空母艦や前線飛行場などあらゆる環境下での運用能力、そして多用途性であった。

結果として対地・対艦攻撃能力を重視し、空対空戦闘能力はその他の能力及びコスト面でのトレードオフとして最低限のもので妥協するという基本的な仕様がまとめられた。

このような基本仕様となった背景には、クラフタリア含む主要開発国の多くが対地・対艦攻撃能力に長けた航空機を欠いていた一方、クラフタリアのAAF-55に代表される超高性能制空戦闘機を多数保有していたことが要因として存在する。

対地・対艦攻撃を重視しつつそれなりの空対空戦闘能力を持ったAAWM-1は、クラフタリア等の主要国にとって必要性の高い機体であり、また航空戦力をほぼ0に近い状態から整備する新興国にとっても、安価で汎用性の高い仕様から大いに適合するものであった。

しかしながら開発は難航し、国際共同開発にありがちな細かい仕様策定での各国間の対立をはじめとしたあらゆる問題が発生、必然的に年単位での開発遅延をも連鎖的に発生させた。

量産初号機がクラフタリア

同盟統合空軍へと納入されたのは、予定より2年遅れたS.E3012年だった。その後他のALTO加盟国空軍への導入も進められ、クラフタリアにおいても順調に配備数は増えていった。

実戦配備直前には愛称が「フリーダムファイター」に決定し、まさしく自由を守る翼としてALTO各国の航空戦力の主軸を担っていくはず…だった。

クラフタリアでAAWM-1/CMF-65の実戦配備が始まった同年末、AAWM-1主要開発国だったあるALTO加盟国が政変によってALTOを脱退、同国は共同開発計画の中核にあったため、ALTO共通装備計画は事実上中断、既に完成した装備についても将来性が不透明となった。

共通装備としては2例目となるAAWM-2 中型汎用ヘリコプターなどの開発は凍結(AAWM-2はのちにクラフタリアが単独で開発を続行、CMH-7として完成させる)、AAWM-1についても該当国製の部品が使用不可となるため、最悪生産中止の可能性もある状況だった。

しかし、クラフタリアでは洋上航空戦力の増強のためより多数のAAWM-1を必要としており、満足できる代替機種を用意することもできなかったため、国内に製造基盤の全てを確保、半ば強引に生産を続行した。

結果的に1機当たりの生産コストはやや増加したものの、S.E 3015年度までに250機が導入され、主に

270型や

210型の艦載機として配備、3016年以降は生産規模を縮小しながらも生産を続行、

初期型にあたるCMF-65A及び複座型のCMF-65B、マイナ―チェンジ機のCMF-65C/Dも含めれば最終的にクラフタリアだけで300機ほどが生産された。

▲後期に生産された機体。CMF-65C/Dと型番が変わっているものの、仕様上マイナーチェンジに過ぎないため運用上はA/B型と区別されない。キャノピーが発展型のCMF-65Eに準じたものとなっている。

なお、3040年現在AAWM-1及びその発展型の保有が確認されているのは、クラフタリアと旧ALTO加盟国のザーティエラのみである。

国際共同開発機ゆえのライセンス関係の複雑さから、単独の国家が第三国に輸出するのは事実上不可能であり、世界中に大きな需要のある機体でありながらも、その総配備数は決して多くない。

2.クラフタリアでの独自発展の始まり(S.E 3015年~3024年/統一歴122年~131年ごろ)

3013年ごろになると、

当時建造計画が進められていた新型空母向けにCMF-65の拡大発展型の開発が開始された。

同時期に高性能な艦上制空戦闘機であるCDF-70の開発が進められており、CDF-70との役割分担を考慮して、CMF-65系列機は対地・対艦攻撃能力の増強が図られることとなった。

CMF-65C/Dをベースに機体サイズを拡大、兵装搭載量の増加と航続距離の延伸を中心に改良されたクラフタリア初の独自発展型が「CMF-65E/F タイガーシャーク」である。

▲クラフタリア独自の発展型といえるCMF-65E/Fは、攻撃機としての能力は向上したものの戦闘機としては不満の残る機体だった。

CMF-65E/Fは機体が大型化したことによって兵装と燃料の搭載量が増加し、航続距離と攻撃力という面では大きな進歩を見せた。

しかしその反面でエンジンや翼などの設計は従来のCMF-65系列機から大きな変更はなく、大型化=重量増の分むしろ飛行性能そのものは悪化さえしていた

それ自体はCDF-70との混成運用を前提としていたため大きな問題にはならなかったが、離着陸時の安定性や制動距離にも顕著な悪影響が出ており、これがCMF-65E/Fの運命を決定付けることとなってしまった。

大型空母での運用こそ問題なかったものの、

270型など中型空母での運用が困難なものとなっており、当時の戦力枠的には既に十分な数のCMF-65A/B/C/Dが配備されていたこともあり、

当初より本機の運用を想定していた

フォルスラコス級以外の空母で運用されることはなく、地上基地への配備も行われなかった。

さらに不幸は続き、合計5隻の配備が予定されていたフォルスラコス級の建造が予算不足を理由に3隻を建造した時点で中断されることとなり、CMF-65E/Fの調達もそこで一度打ち切られることとなる。

最終的にCMF-65E/Fは空母3隻分+予備機で合計116機が生産された。3015年の初飛行から同年内に配備が開始され、最後の機体が納入されたのは3018年だった。

同時期に採用されたCDF-70はより高価で用途が限られるにもかかわらず300機以上が生産されたことを考えると、CMF-65Eは相対的に少数生産に終わったと言える(ただし、クラフタリアの戦闘機としては平均に近い生産数である)

フォルスラコス級の建造は一度中断されたものの、仮想敵国への対抗上より多くの空母が必要となり、フォルスラコス級後期型2-4隻の調達計画は数年以内に再び持ち上がった。

詳細は割愛するが、フォルスラコス級では能力不足と判断され巨大な

氷山空母が建造されたものの、維持費が高価に過ぎたことから2隻目以降の新空母の計画はいったん仕切り直しとなる。

結果としてフォルスラコス級より大型の

ティタニス級航空母艦4隻の調達が決定され、これに合わせて新艦載機の開発も進められることとなった。

CMF-65系列機の設計・製造を担うクラフタリア・エアクラフト社はCMF-65系列機の新モデルとして、「CMF-65G/H コブラ」の開発を進め、エアロスペース・パタゴニア社の最新戦闘機「XCMF-90 コンドル」と競合した。

のちにCMF-85A/Bと改称されるG/H型はE/F型の反省を生かし、飛行性能とアビオニクスの改良を重点的に行い、従来機とは別物といえる水準まで能力を向上させていた。

しかし、基本性能はそん色ないものの完全新規設計機である競合のXCMF-90と比較すると旧態依然とした部分も目立ち、より高性能で発展性の高い機体を求めていた同盟統合軍はXCMF-90を正式採用することとなる。

ティタニス級の艦載機は従来型のCMF-65A/B/C/DやCDF-70、そして新鋭機のCMF-90Cで占められることとなり、CMF-85は試作機数機が制作されたのみで終わり、CMF-65系列機の系譜もここで途絶えたかに見えた。

3,思わぬ形での復権と、さらなる発展期(S.E3030年~3040年/統一歴137年~147年)

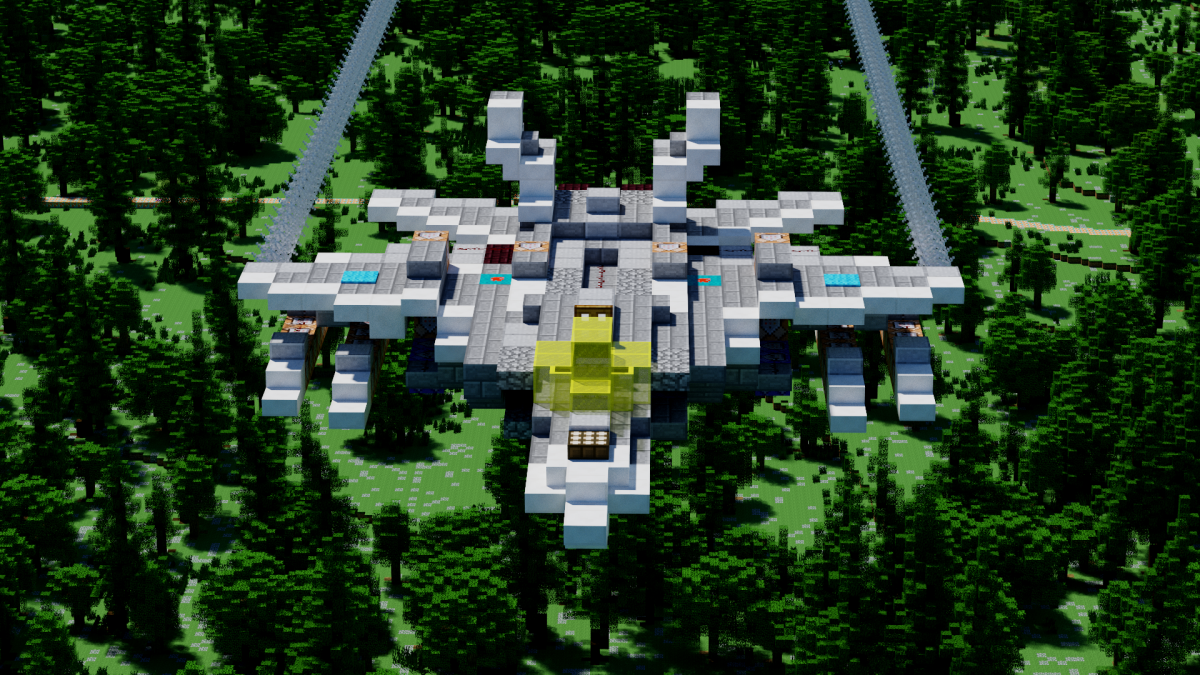

▲「CMF-85C/D コブラ」。一度は開発中止となったものの、数年の時を経て格段に性能を増し復活したCMF-65系列機である。

4基の長射程コマブロ砲は遠い先祖であるPF-3000を彷彿とさせ、CMF-85Cが新たなる自由と正義の守護者であることを想像させる。

CMF-85の不採用が決定した後も、CMF-90の量産が開始されるまでの間はCMF-65各型の生産は細々と続いていた。

CMF-90の量産が軌道に乗り始めるとCMF-65生産ラインは閉鎖が検討されたが、クラフタリアの所属するCELTO(セントラルシティ自由主義条約機構:ALTO、SALAの後継組織)と

対立機構の摩擦が激しくなりつつあったため、戦時に備え最低限の生産ラインは維持することが最終的には決定。CMF-65C/Dが年2-3機ずつ細々と生産継続されていた。(ただし、クラフタリア・エアクラフト社の戦闘機生産ラインは、大半が同社製のVTOL戦闘機「CVF-84 ウインドイーター」向けに転換されていた)

とはいえ、より新しいCMF-90はCMF-65の汎用性と低コスト、操縦と整備の容易さという美点を受け継ぎつつ、より高い性能と発展性を備えていることは明白であり、CMF-65は次第に過去の戦闘機と化しつつあった。

転機が訪れたのは、同盟統合軍がさらなる洋上航空戦力増強をもくろみ、多種多様な新型航空機を導入し始めた3035年頃である。

当時の同盟統合軍は、仮想敵国に対する水上艦戦力の劣勢を補うべく、新型空母の投入によって優勢な洋上航空戦力を格段に向上させようとしていた。

そして初期に導入されたCMF-65も四半世紀が経過し老朽化が進行、これを置き換える需要も発生した。生産が必要な艦上マルチロール機の機数は500機以上とも試算され、メーカーにとっては大きなビジネスとなるのは疑いようがなかった。

CMF-90の生産で潤っていたエアロスペース・パタゴニア社はCMF-90系列機の発展型「CMF-90V アジャイルコンドル」を発表。

一方のクラフタリア・エアクラフト社も、CMF-85をベースにやはり最新装備を満載した「CMF-85C コブラ」を発表。両社による競作が行われることとなった。

(なお両社は次期小型マルチロール機のコンペティションで火花を散らしながらも、重艦載攻撃機「ZFA-92 フレガータ」の開発などでは手を組み共同開発に勤しんでいたとか)

CMF-85C/DとCMF-90V/Wの性能はほぼ互角であったが、最終的にはまたも基礎設計の新しいCMF-90V/Wに軍配が上がり、勝負は決したに見えた。

しかし、急変した情勢がこの決定を覆すこととなる。3036年にCELTOとOFC(オストロアジア連邦共同体/豪亜連邦:CELTOの対立組織)の間で発生した「南大西洋戦争」は、当然のようにクラフタリアの軍備計画に重大な影響を与えた。

この戦争でCMF-90C/D及びCMF-65A/B/C/Dは多数が実戦投入され、OFC側の航空機を多数撃墜、超大型艦艇には有効打を与えられなかったものの巡洋艦や駆逐艦などの中小型艦艇を多数撃沈、八面六臂の活躍を見せる一方でCMF-90が30機、CMF-65も10機が撃墜もしくは母艦ごと破壊されてしまった。

この損失はCMF-90C/Dの増産で賄われることとなり、エアロスペース・パタゴニア社の生産ラインを圧迫、CMF-90V/W向けの要素技術開発も著しく遅延したことから、CMF-90V/Wの生産開始は3040年ごろまで遅延すると予測された。

戦闘の損失だけでなく、老朽更新や増備分の機体も生産する必要があったことから、生産ラインに余裕のあるクラフタリア・エアクラフト社製のCMF-85Cの大量生産でこの需要にこたえることが決定。

あくまでCMF-90V/W配備開始までのつなぎ的な扱いではあるものの、一度は敗れたCMF-85は棚ぼた的に次期主力マルチロール機の座を手にすることとなったのである。

そんなCMF-85C/Dであるが、総合的な性能は次世代機の本命であるCMF-90V/Wに匹敵し、従来のCMF-90A/B/C/Dを凌駕していた。

初期のCMF-85含む従来のCMF-65系列機は、対地・対艦攻撃能力を重視していたが、南大西洋戦争では小型マルチロール機の攻撃力の限界が露呈。より大型の兵器を搭載できるZFA-92等に対地・対艦攻撃をある程度任せることを前提に、空対空戦闘能力が重視された。

「空対空戦闘能力重視」の方針の背景には、南大西洋戦争終結後、いくつかのOFC加盟国で少数ながらCMF-65は勿論、CDF-70やCMF-90等クラフタリア製戦闘機と同等または凌駕する戦闘機の開発が確認されており、これに対抗する必要性が生じたことも要因として挙げることができる。

CMF-85C/Dの最大の特徴は、4基が搭載される長射程型コマブロ航空砲である。この兵装はコマブロ砲の欠点だった射程を克服し、カートキャノン以上の長距離攻撃を可能とする画期的装備であり、これの存在により旧世代のマルチロール機は最強クラスの空戦機へと昇華された。

また、CMF-65系列機らしからぬ卓越した空対空戦闘能力に加え、対地・対艦兵器も従来のCMF-65E相当の能力が確保されている。新技術を投入しながらもCMF-65系列機の長所は健在であり、特に生産コスト面ではCMF-90V/Wより安価であり、全世代から立場を逆転させた。

乗りなれた機体に最新鋭の武装という組み合わせは、CMF-65系列機を長年乗り続けてきた熟練パイロットに支持されており、最前線の現場でも非常に高く評価されている。

3038年現在でCMF-85C/Dの配備数は180機を優に超えており、配備計画が予定通り進めば、最終的にはCMF-65A/Bや一部のCMF-90を更新しつつ、300機以上が生産される予定とされた。

4,設計思想を受け継いだ新型機の登場(S.E3040年~/統一歴147年)

この時代になると、長らく最大の脅威であったOFCは度重なる戦争による疲弊、そして一部加盟国の消滅や解体などが相次いだことにより、その勢力圏を急速に縮小していった。

OFCの脅威に対抗することを目的に進められていた同盟統合空軍の戦力増強も少しずつスローペース化、CMF-85C/Dはほぼ予定数が調達されたものの、競合にして本命だったCMF-90V/Wは開発が一時中止されるなど、少なからず影響も出始めた。

そんな状況下にあって、CMF-65系列機のような安価なマルチロール機はむしろ需要が増大、CELTO機構空軍・輸出向けに、ライセンスの問題で輸出困難なCMF-65系列機の代替品となり得る完全国産開発機の開発が行われることとなる。

そうして誕生したのがCMF-75「タロン」である。この機体はCMF-65系列機の再設計版ともいえる仕様となっており、ほとんどの部分で独自の設計となってはいるものの、基本的なコンセプトは同一のものとされた。

予定通りCMF-75はCELTO機構軍へ多数の機体が配備され、友好国・同盟国にも広く輸出されることとなったが、CMF-85C/Dを凌ぐ高い潜在性能から同盟統合空軍向けの機体をCMF-85C/Dの代わりに調達する案も検討された。しかし既にCMF-85C/D300機超の調達契約が既に結ばれていたこと、ほぼ唯一兵装システム面ではCMF-85C/Dの方が優位であったことから、この案は見送られている。

▲CMF-75「タロン」全般にわたってライセンス回避のため改設計がなされているものの、その設計思想はCMF-65系列の機体そのままである。なお後発故か、輸出用として開発されたにもかかわらずCMF-85C/Dを上回るポテンシャルを秘めていた。

一方CMF-75が持つ特徴として、垂直離着陸・短距離離着陸能力を持ったV/STOL機への改造が容易であるという点があった。一部のCMF-75輸出国ではV/STOL機化の改造が構想されたため、これに触発される形でクラフタリアにおいてもCMF-75のS/VTOL機型の開発が開始された。

この時期、ちょうどCVF-68やCVF-84といった従来のV/STOL戦闘機の老朽化・陳腐化が進み(OFCとの対立が激しい時期には、通常型艦載機の更新と増備が優先されていた)、代替機の開発が必要となっていた。新型機の需要は増備分を含めて400機以上になるとみられ、CMF-75をベースとしたV/STOL機の開発は急速に進むこととなる。

▲CVF-88A「ケストレル」。CMF-75の機体をベースに、CMF-85C/Dのものを発展させた兵装システムを有している。それ故能力面で制限を受けやすいV/STOL機ながら、航続距離を除くすべての面でCMF-85C/Dを凌駕する能力を確保している。通常の空母艦載機(CTOL機)を上回る性能を持つ本機の登場により、クラフタリアの軽空母開発は再び活発化した。

こうして完成したCVF-88「ケストレル」はCMF-75の機体にCMF-85C/Dの兵装システムを組み込み、またさらに新世代の技術をふんだんに投入、総合的にCMF-85C/DやCMF-90V/Wを凌駕するほどの高性能を実現した。当然ながらその性能はCVF-68やCVF-84といった更新対象の機体とは比較にならない程であり、強襲揚陸艦や航空対潜艦(海自DDH相当の艦。クラフタリア独自の呼称)といった軽空母やそれに類する艦艇の戦力的価値は激増、純粋な航空機運用面において大型空母にも引けを取らない程になった。

これによって長らく停滞していたクラフタリアの軽空母開発は再び活発となり、艦艇建造計画にも大きな影響をもたらすこととなった。この現象はのちに「88ショック」または「ケストレルショック」と俗称されることとなる。

最終更新:2022年01月24日 23:12