[基本データ]

※ただしN-04・T-04のワイドトレッドパーツ装着状態では72mmシャフトを使用

[概要]

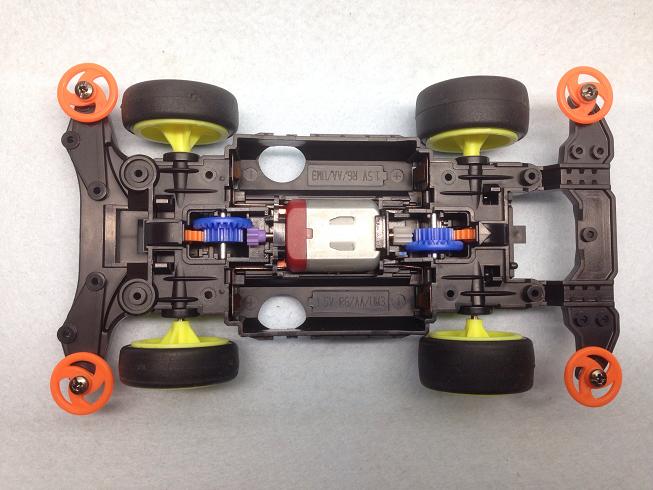

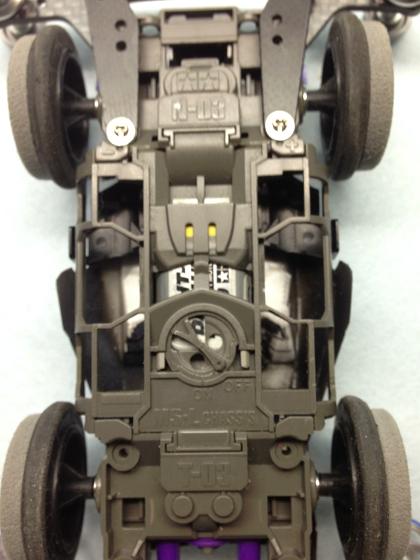

従来の1ピースのシャーシから、ノーズ・センター・テールの3分割ユニット式に構成を変更、プロペラシャフトとクラウンギヤを廃止し、その代わりピニオン、カウンター、スパー各ギヤが2つずつある(さらに専用のダブルシャフトモーターを使う)ダイレクトドライブシステムを採用している。

前記の通りシャフトが両側に伸びている専用のモーターを使い、前後対称な駆動中枢をもつことも特徴の一つ。

ダイレクトドライブシステムを採用したことにより、シャフトドライブシャーシと比べ圧倒的なまでの駆動効率を誇る。

これはセンターシャーシの中央に駆動系部品の配置を集中させることで、走行中のシャーシのねじれによるバックラッシュの変化(≒抵抗の増大)を最小限にしていることも一役買っていると思われる。

また、

ミニ四駆シャーシの中では最も重いが、その分高い剛性を誇り、かつ前述の駆動効率の良さが十二分に速度を補う。

精度も最初期型のセンターユニット(1・2番金型)を除いてどれも高く、初心者でも安心して使えるシャーシ。

三分割されている分、従来のシャーシよりも高いカスタマイズ性を誇ることも大きな特徴といえる。

それを生かしたオプションパーツも豊富。

2009年5月発売の軽量センターシャーシセット(スモーク)さえあればGUPのみですべて組みあがってしまうあたりが笑える(まぁ透明素材の実用性はさておいて・・・)

ボディもGUPでポリカーボネイトがある。

2011年3月26日に出たMSカラーシャーシセット(パープル・グリーン)及び(シルバー・ピンク)や、2012年2月25日に出たMS強化シャーシセット(ホワイト)等を使っても組める。

駆動系の独特な構造のためか、トルクが少々不足気味になる傾向があり、(特に超速+大径タイヤの場合)トルクの強い

モーターが選ばれることが多い。

ダッシュ系モーターがハイパーダッシュPRO・マッハダッシュPROまでしかないのが難点だが、このシャーシの駆動効率の高さはそのハンデをも克服する。

しっかりセッティングしてやれば、ハイパーダッシュ・マッハダッシュでもパワー・スプリントダッシュを搭載したシャフトドライブシャーシと互角以上に戦えるのである。

また、以前はハイパーダッシュで速すぎて制御できない場合、トルクPROまで落とす事になってしまっていたが、その中間を埋めるライトダッシュPROが発売された事により、セッティングの幅が大きく広がったと言える。

シャフトドライブシャーシは研究し数をこなせば最終的にはMSより速くなるといわれる。

と言ってもここまでになるのはかなり時間がかかり、大変なうえに最近の公式の場合、下手にスピードをあげると1週目ですっ飛ぶことが多い・・・

MSは一定の速度域までは多くの人間が簡単に到達出来るが、そこからが難しいといわれる。

手軽に早くしたいならMSのほうがかなり簡単。

また、そうは言っても簡単にすごいスピードにしてしまう人も結構いるので、何がどうとはいえないとNE。そこがミニ四駆の奥が深いところw

「シャーシ一式分のランナー成形品の中にバンパー用ガイドローラーパーツが一切含まれない」という、地味ながらレース用ミニ四駆シャーシとしてはかなり珍しい(ローラーのない時代に生まれた

TYPE-1を除くと本シャーシのみ?)特徴を持つ。

ランナーから切り離して使うプラローラーがないかわりに、一般的なMSシャーシ採用マシンキットには16mmプラローラー(軽量セットアップローラーズ16mmの色違い。「低摩擦プラローラーセットの19mmじゃないほう」と同型、と言ったほうが通りがいいかもしれないがこちらは低摩擦素材ではない)が4つ付いており、それらをフロント及びリヤの左右に1つずつ装着するのが標準セッティングとされている。

●センターシャーシ

モーター、

電池、カウンターギヤなどの車体の中核を構成するユニット。まさに心臓部。

またバンパーレスユニット(N-03・T-03)を使う場合、フロント、リヤ共にこのユニットに直接ローラーステーを設置するような形になる。

ノーマル、軽量タイプともシャーシ中央部が背骨のようにシャーシ強度の中心を担うような設計となっている。

そのため、電池ケースのあたりを多少肉抜きしても十分な強度が確保されている(特に強化ギヤカバーを使う場合)。

(軽量タイプをここまでホネホネにしても割と大丈夫。特に強化ギヤカバーを使う場合)

中には軽量化とトレッドを狭めるための措置として、電池ケースをごっそり切り取る人も。

ギヤーケース類やボディキャッチは(ノーマルラインナップのみ)アバンテMk.IIまでがライトグレーで、マンタレイMk.II以降から黒になっている。

ちなみにセンターユニットは電池をモーターの左右に配置する関係で幅が広いため、大径ホイールではトレッドが制限される。

シャフトドライブシャーシの大径ホイール(特にアバンテ系)を使うと、

リヤタイヤが電池ボックス辺りで接触するので注意。

大径ナローライトウェイトホイールなどはPRO用に調整されているので問題なく使える(逆にシャフトドライブシャーシにとりつけると他のホイールよりトレッドが広がる点には注意。その形状を逆手にとって逆挿しして

X系シャーシのトレッドをうまく狭めているユーザーもいる)

。

ミニ四駆PROシリーズの標準センターシャーシ。

初期の1・2番金型ではギヤがシャーシに干渉する問題があったが、現在の3・4番金型では問題は解消されている(不具合が改修された1・2番シャーシもあり、こちらも安心して使える)。

ちなみに、現在は

ナイトロサンダーから

キーンホークJr.までが1・2番金型。

(一時期、アバンテMk.IIのみ3・4番金型を使っていたが、現在は1・2番金型)。

ナイトレージjr.以降のキットでは3・4番金型が使われている。

ただし最近発売された、

トルクルーザー初音ミクSPやアバンテMk.ⅡVSPでは、1・2番金型になっているので要注意(Vスペに関しては様々な型が存在する模様)。

店頭で確認させてもらえるようなら中身を見せてもらい、フロント側ギヤケースの底のほうを見てみよう。

ピニオンギヤの真下やや左に金型番号が刻印されている。

09年12月中旬時点でもアバンテMk-2の初期ロット(3・4番金型のセンター)が残っていたという報告があるので、よく確認したほうが得策。

スイッチ部品が小さく、モーター交換の際スイッチを紛失しやすいので注意。

TRFワークスJr.リミテッドに付属のものはグラスファイバー強化タイプ、サバンナBSやそれ以降に発売されたスペシャル系キットに付属のものはポリカーボネイト強化タイプが採用されている。

従来のセンターシャーシに比べ、10%軽量化したもの。

そのほか、モーター下のエアインテークを新形状に変更、スイッチ部品の大型化がなされた。このスイッチは後続のMAシャーシと全く同じ構造なのでスイッチのパーツは互換が効くようになっている。

またノーマルシャーシではメンテナンスの際など、ギヤケースを外したときにターミナルが外れやすかったが、軽量シャーシではロック機能が加わり外れにくく改良された。

元はGUPであるが、限定キットに専用カラーで採用されている場合が多い(GUPでもオレンジがミニ四駆ステーション限定で発売された)

さらに通常ラインナップでも、

アバンテ Mk.III ネロや

アストラルスターでは標準装備としてブラックカラーのものが採用されている。

バッテリーを押し出すためのパッド部分を切り取ればさらに軽量化できる。

この部分はシャーシ強度に殆ど寄与してない上、前述の通りセンターシャーシは中央部さえ強度を確保してやれば問題ない。

欠点としては、材質がノーマルより柔らかい為かはずれが多い。

最悪はずれを引いた場合、ギヤがシャーシに干渉することがある。

モーター交換の際、スイッチを落としやすいのも注意。

MSシャーシEVO.1に付属のものはグラスファイバー強化タイプ。

バイソンマグナムGスペシャルやアバンテMk-III ネロ ホワイトSPに付属の物は白いポリカABS製。

これは2012年2月25日に発売されたMS強化シャーシセット(ホワイト)にも付属する。

またアバンテMk.IIIエヴァ初号機SPに付属の物は通常版が黒のポリカABS製、覚醒版がグラスファイバー強化タイプ。

その他、スペシャル系キットやGUPなどに専用色で採用されている。

強化ギヤカバーについて

ネジを強く締めすぎるとシャーシがゆがむことがあるので注意。

軽く締め付けるだけでもかなり強度が高いので、締め付けはほどほどに。

また、締め付ける際「対角締め」を行うと歪みを最小限にできる。

標準では通常のなべビス+小ワッシャーを使うようになっているが、これらをトラスビスに交換することで作業が楽になる。

●ノーズユニット

前輪、スパーギヤなどのフロント側駆動系統とともに、(N-03をのぞいて)フロントバンパーを構成するユニット。

フロントバンパーはコーナーやLCで真っ先に衝撃を受け止めるため、シャフトドライブシャーシを超える頑丈なものが設置されている。

フロントバンパーには

VSシャーシと同じ位置にねじ穴があり、汎用性が高いのも特徴。

アバンテMk.Ⅱまでのミニ四駆PRO初期マシンや、完成車に多く採用されたもの。

バンパーの強度はどのシャフトドライブシャーシより高い。

バンパー形状が少々パチ四駆っぽいので、敬遠される傾向にある。

TRFワークスJr.リミテッドに付属のものはグラスファイバー強化タイプ。

マンタレイMk.Ⅱ以降採用されているタイプで、現在主流のもの。最近の完成車にも採用されている。

バンパー形状がVSシャーシのデザインを模したものになったが、VSと違い非常に分厚く、強度はN-01同様高い。

GUP N-02・T-01強化ユニットとMSシャーシEVO.1に付属のものはグラスファイバー強化タイプ。

また、サバンナレオBS発売以降の限定キットには、ポリカーボネイト強化タイプが採用され始めている。

更にアバンテMK-IIIエヴァ初号機SP 覚醒ver.に付属の物はグラスファイバー強化タイプ。

2012年2月25日に発売されたMS強化シャーシセット(ホワイト)に付属のN-02ユニットはポリカABS製。

フロントバンパーを省いたノーズユニット。

MSは鳥居や井桁など、元からあるバンパーを切り取ってFRPでバンパーを自作することが多かったが、このユニットはそれを商品化した形。

バンパーが無くすっきりしているため、ディスプレイ用途の際にも使える。

バンパーを設置する場合、FRPサブプレートセットなどの各種FRPプレートを使って工夫しよう。

ただし、そのまま取り付けるとスラストが完全に0になってしまう。これはフロントローラーには致命的。

なので、ローラーを取り付けるメインのFRPステーにパッケージなどを切り取って挟んだり、角度調整パーツ類などでスラストを調節してあげよう。

また、スパーギヤを挟み込むように5mmのプラベアリングが設置されていて、これを520ベアリング(GUPで言うMS用ギヤベアリング)に置き換えることで簡単に抵抗抜きが出来る。

ただし、ノーマル状態だとスパーギヤのブレを抑えるためかシャーシの一部が接触するようになっているので、そこを削ってクリアランスを広げてやるといい。

ちなみにLEDユニット(T-03とセット)も存在するが、スモーク(半透明)素材を使っている為に強度が低いので、実戦投入は控えた方が良い。

ただし、ノーマルタイプでもLED装着用の穴が開いている。LEDを取り付けたい場合はLEDユニットを参考にするといいだろう。

今のところキットでの採用例は無く、GUPでの販売(T-03とセット)のみになっている。

2023年3月に再販された。

最初にカーボンファイバー配合ナイロン樹脂製の限定品を出し、後にポリカABS製の物を通常販売するという変わった経緯をたどったシャーシ(T-04とのセット)。

強度の高いユニットで、基本的にはN-01の改良型といえるが、軸受け部分を別パーツとした新構造になっている(バンパーの形状も少し変わっている)

軸受け部は、従来どおり6mmベアリングを装着するノーマルトレッド(使用シャフト60mm)、ワイドトレッド(使用シャフト72mm)と、520ベアリング仕様(トレッドはノーマル)の3タイプが選べる。

MSシャーシとしては始めて本格的な72mm装着用のユニットになる。

また、520ボールベアリングはMS用ギヤベアリングとして売られているため入手がしやすく、620より安価なため採用されたと思われる。

ただし軸受け部が別パーツであるため、少々ガタがある。

コースアウトなどによりすぐにガタガタになってしまうこともあるので、そう言う場合はネジ止めするか、接続部に説明書を挟むなどして調整してあげるといいだろう。

今のところキットでの採用例は無く、GUPでの販売(T-04とセット)のみになっている。

●テールユニット(T-02は欠番)

後輪、スパーギヤなどのリヤ側駆動系統とともに、(T-03をのぞいて)リヤローラーステーを構成するユニット。

現在全てのPROキットで採用されているもの。

整形されているリヤステーはフロントバンパー以上にネジ穴があり、汎用性が高いのも特徴。

強度はフロントバンパーと比べると弱いが、リヤということで気にするレベルではない。

そもそも一体成型式ということもあり、どのシャフトドライブシャーシのプラ製リヤステーよりも強度は高い。

また、FRPプレートを取り付ければ十分強度が確保できる。

ただ、Xシャーシ用FRPリヤステーに規格を合わせたためか、後方にローラーベースが広がりすぎる感がある。

そのためFRPステーを二点でネジ止めすれば十分に強度を確保できることもあり、軽量化とローラーベースを自由に設定する目的でよくカットされている。

TRFワークスJr.リミテッド、GUP N-02・T-01強化ユニット、MSシャーシEVO.1に付属のものはグラスファイバー強化タイプ。

アバンテMK-IIIエヴァ初号機SP 覚醒ver.同梱の物はグラスファイバー強化タイプ。

また、サバンナ・レオBS発売以降の限定キットには、ポリカーボネイト強化タイプが採用され始めている。

2012年2月25日に発売されたMS強化シャーシセット(ホワイト)に付属のT-01ユニットもポリカABS製。

リヤバンパーを省いたテールユニット。

前述の通りT-01はフロント以上にバンパーをカットされることが多かったため、こちらもN-03同様それを商品化した形。

N-03同様ディスプレイ用途のほか、FRPでバンパーを自作する際に使う。

スパーギヤ周りもN-03と同様、520が装着可能で手軽に抵抗抜きが出来る。

ただし、N-03と同じくノーマル状態だとスパーギヤのブレを抑えるためかシャーシの一部が接触するようになっているので、そこを削ってクリアランスを広げてやるといい。

ちなみにLEDユニット(N-03とセット)も存在するが、スモークを使っている為に強度が低いので実戦使用は控えた方が良い。

今のところキットでの採用例は無く、GUPでの販売(N-03とセット)のみになっている。

2023年3月に再販された。

最初にカーボンファイバー配合ナイロン樹脂製の限定品を出し、後にポリカABS製の物を通常販売するという変わった経緯をたどったユニットセット(N-04とのセット)。

基本的にはT-01の改良型といえるが、軸受け部分を別パーツとした新構造になっている(バンパーの形状も少し変わっている)

軸受け部は、従来どおり6mmベアリングを装着するノーマルトレッド(使用シャフト60mm)、ワイドトレッド(使用シャフト72mm)と、520ベアリング仕様(トレッドはノーマル)の3タイプが選べる。

MSシャーシとしては始めて本格的な72mm装着用のユニットになる。

また、520ボールベアリングはMS用ギヤベアリングとして売られているため入手がしやすく、また620より安価なため採用されたと思われる。

ただし軸受け部が別パーツであるため、少々ガタがある。

コースアウトなどによりすぐにガタガタになってしまうこともあるので、そう言う場合はネジ止めするか、接続部に説明書を挟むなどして調整してあげるといいだろう。

今のところキットでの採用例は無く、GUPでの販売(N-04とセット)のみになっている。

パープルとグリーンの組合せ。

一貫してグリーンは公式名義だが、現物は蛍光グリーンor黄緑(イエローグリーン)・・・結局どうなの?

シルバーとピンクの組合せ。シルバーの現物は銀灰色。

カーボン素材

最終更新:2023年04月05日 16:41