著者:Ghn.lab

プログラム上における「配列」とは

複数の要素(値)の集合を格納・管理するのに用いられるデータ構造が配列である。数学のベクトルおよび行列に近い概念であり、実際にベクトルおよび行列をプログラム上で表現する場合に配列が使われることが多い。同様に複数要素の集合を管理するデータ構造(コレクションあるいはコンテナ)には連結リストやハッシュテーブルなどがあるが、通常はメモリアドレス上での連続性の違いなどから配列とは区別される。1次元の配列は特に線形配列 (linear array) とも呼ばれる。

引用元:Wikipedia

引用したところで分かりません。著者も理解に時間がかかります。簡単に言うと、「複数のデータを持つことのできる変数」です。変数は1つにつき1つの数字、文字列を扱えませんが、配列は番号ごとに別の数字や文字列を入れることができます。

簡単な用語

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 配列 | 複数のデータを持つことのできる変数。 |

| 要素 | 配列に含まれているデータのこと。 |

| 要素数 | 配列に入っているデータ(要素)の数。 |

配列を使うには(基本)

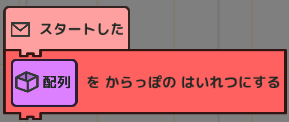

配列の宣言

まずは上のように、変数が配列であることを宣言しなければならない。これをしないと、後の処理がうまくいかないので注意。

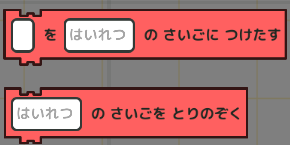

配列に要素を追加・削除する

上は配列に要素を追加するもので、下は最後に配列に追加した要素を削除するものである。

配列から要素を取り出す

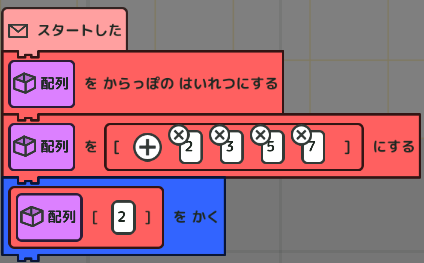

配列に2,3,5,7の順で数字を入れた。

そしてペンには、配列[2]を書くとなっている。

2番目に追加された数だから「3」が描かれるのかな…と思いきや出力されるのは「5」である。(ぜひ検証してみてほしい)

実は配列は、先頭から○個後ろの要素を取り出すことになっているため、先頭「2」から2つ後ろの「5」が出力されるのだ。「2」は、先頭から0番目の数なので、配列[0]でよい。

配列の要素数を調べる

配列の要素数を使えば、その配列に要素が何個入っているのかがわかる。これは配列から取り出すもの(0,1,2...)とは違い、ちゃんとした数で表示される。

上のプログラムでは、「4」が出力される。

配列を使うには(応用)

角丸ブロックで追加

[ ⊕ ]を使うことで、まるで変数の宣言かのように1ブロックで配列を作ることができる。

{ ⊕ }はのちに扱う「辞書」用のブロックなので、間違えないように。

{ ⊕ }はのちに扱う「辞書」用のブロックなので、間違えないように。

コメント

- どこぞの三角関数って違いこれはとても分かりやすい - とうふ (2024-11-09 12:12:23)