生産コストが高いわりに、運用性が悪く、当時のMABIの力では限界が有り、生産が中止され、市場に出回る事は無かった。

初代BGの失敗を踏まえ、コストを抑えて小型化、武装を交換することで汎用性を高めて量産に成功。

戦闘及び販売における、MABIの主力機。

接近戦闘と中距離殲滅能力に長けた機体。

生産コストはBG-Mk2よりもかなり高くなるが、高火力、操作も単純で使いやすい。

しかし機動性能はMk2より大分劣り、汎用性も低い。

殲滅戦で真価を発揮する。

Mk2をベースにした、採算度外視の高コスト機。ほぼ全ての種類の兵器を搭載し、操縦性も向上。

兵器実験用機体。

最小、最安のゴーレム。性能も全兵器類の中で最低ランク。

回路自体は第1世代の物を使用したもはやゴーレムとは名ばかりの固定砲台。

しかし如何なる場所にも配置出来、拠点構築時の固定砲台として素早く大量に配備できる。

また、物量を生かした集中砲火は侮れない。

タイニーとは逆のコンセプトで、強力な武装、高い機動力を持ち、もちろんコストは高い。

タイニー部隊の指揮官機として配備されるため、通信能力も付加されており、両腕の大型レーザー砲の威力は目を見張る程。

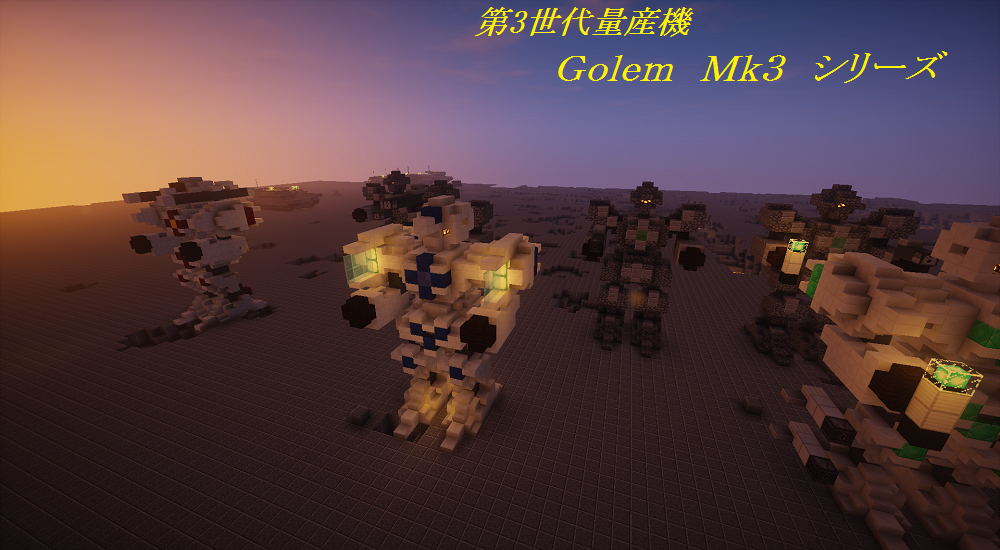

第3世代のBG。回路技術の発展に伴い、超低価格販売が可能な機体。

運動性能は高く、狭い範囲で小回りが利くが、市街地等の狭い場所での運用を想定している為、火力は非常に低い。

戦力としては戦車にも劣るとも勝らない性能だが、非常に生産が容易な為、大量に配備できる。

第3世代の主力機。コストある程度抑えながらもMk2の性能を上回った、エースパイロット向けの量産機。

Mk3のフレームをベースにしてはいるが、もはや別機体。

Mk3スティックのオプション装備であるメテオラを、本体に一体化させた機体。

高コストではあるが、無駄を省きある程度コストを抑え、メテオラ装備のMk3以上の戦果が期待できる仕上がりになった。

Mk3Aシュヴァリエより、さらに高い操縦技術を必要とするため、なかなか乗りこなせる者が居ない。

共和国の特殊部隊の為に開発された機体。

第4世代機を開発する為の試作機の内、正式採用された機体ではあるが、第4世代になるには至らなかった。

ある程度の量産を考慮して、高額になる機体の心臓部であるジェネレーターを低出力にしても、従来以上の性能を発揮できるように設計されている。

バリア展開機能は実弾兵器にに対して無敵だが、エネルギー消費量が高く、コストパフォーマンスが悪かった。

それに替わり装甲を、非常に重いが最も硬いと言われる物質、ジュピタウルフラム合金(マイクラ内:オブシディアン(笑))で作成。

重量による機動力の低下は Nod Kingのフロートシステムにより重力を打ち消すことでクリアした。

ついに完成した第4世代機。

KY(knot・Yama(インドの神))粒子の発見に伴い、開発されたKYジェネレータとKYリフレクタが搭載された初めての機体。

時にレーザー攻撃を無効化し、短時間なら時間逆行にて、機体の破損をなかったことにする。

接近戦に向いている造りだが、腹部のハイメガ粒子砲など、遠距離攻撃力も高い。

第4世代量産機。全ての項目が高水準に設計された非常にバランスの良い機体。

汎用性に富つつも様々な新システムを搭載して、従来の機動兵器の常識を覆すことに成功している。

製造の難しさが問題になって、需要に供給が全く追いついていない。

※現在の総販売台数:12機

超高速接近戦闘用に開発された第4世代機。

接近武器以外にもしっかりと遠距離砲撃武器を搭載しており、素早い挙動で敵を翻弄する為の機体。

滑らかで素早いその動きは残像を生み出すほどである。

第4世代の実験用に開発された機体。

正式にはセラフィムの ver2という事になっているが、新装備や技術をを大量に追加した事で、原型を保てなくなり、別機体となった。

|