ある事情でトランスミッション(ギアボックス+ディファレンシャル)を取り外し、整備後に取り付け直す必要が出てきた。何ぶん一人で作業しなければならない上に、当然リフトなど無い。あるのはウン十年前にホームセンターで買ったオンボロのフロアジャッキと廃車したクルマの名残のパンタジャック、それと老いぼれた身体一丁だけ。エンジンごと下ろすのが常道だけど、煩わしいワイヤー・ケーブル類の脱着だけでなく、トレーラーヒッチが付いているのでバンパーや框を外したり復旧したりの手間を考えると萎える。

そこで、ヘインズのマニュアルにもサラッと書かれている「トランスミッションを単体で下ろす方法」を試してみた。本稿では詳しく述べないが、トランスミッション本体整備以外についでに行ったクラッチの交換とそのトラブルのために都合3回も脱着を繰り返す事になり、それなりに手際よく行えるようになった(実はもう一度やらねばならないのだが、それは部品待ち状態で、作業そのものにトラブルが発生したわけではない、、、。慣れたとはいえ面倒なことには変わりない)

なお、うまくやればトランスミッションを完全に下ろさないまでも、エンジンをマウントしたままでクラッチやレリーズベアリングの整備交換が行える。(この稿の最後にオマケとして書いておく)

以下にその手順や勘どころを記しておく。ただし、くれぐれも安全に注意を払い、事故のないように作業していただきたい。

目次

準備

・場所

・用意するもの

作業手順

・下準備

・車体ジャッキアップ

・ドライブシャフト

・トランスミッションとエンジンのジャッキ支持

・スターターモーター取り外し

・車体下の作業

・エンジンベイ(車体上)からの作業

・再び車体下で

・分離

・降下と引き出し

オマケ

・手抜き(緩衝材の省略)

・応用(クラッチ、レリーズベアリングの整備)

・場所

・用意するもの

作業手順

・下準備

・車体ジャッキアップ

・ドライブシャフト

・トランスミッションとエンジンのジャッキ支持

・スターターモーター取り外し

・車体下の作業

・エンジンベイ(車体上)からの作業

・再び車体下で

・分離

・降下と引き出し

オマケ

・手抜き(緩衝材の省略)

・応用(クラッチ、レリーズベアリングの整備)

準備

場所:

できるだけ平坦で舗装された地面を選ぶ。傾斜があるとジャッキやウマが倒れる可能性がある。舗装されていないとフロアジャッキのキャスターがうまく転がらずトランスミッションを分離しにくいうえに、無理に揺すると落下の危険がある。

用意するもの:

● フロアジャッキ1台(もっと安定性に優れた小型のエンジンリフターやバイクのリフトジャッキスタンドなどがあればいいのだが、、、)、● 予備のジャッキ1台(エンジンを支えられ、高さ調節ができればパンタグラフ式でも何でもよい)、● ウマ2台、● 厚みのある木のブロック等(落下時のストッパーとして)、● 傷防止緩衝板(ジャッキとエンジン・トランスミッションの間に挟む木またはゴムの板)2枚、● コンパネあるいはベニヤ板(20cmx40cmx1.2cmほどのもの)2枚。● ギアオイル(SAE90あるいは相当品)1.1L、● メガネ/三日月/ボックスレンチ(対辺10mm、13mm、17mm、500Rにはドレーン用ヘックスレンチ、以降ネジは全てレンチサイズで表記する)、● ドライバーその他の工具も適宜、● トルクレンチ1本、●割りピン1本(スターターモーターのレバー用に。但しうまくやれば不要かも)

作業手順

下準備:

- まずは何を置いてもバッテリーのマイナス端子を外す。

- ギアボックス下部のドレーンボルトを外し、ギアオイルを排出する。

- ドレーンボルトを復旧する。

車体ジャッキアップ:

- 車体をジャッキアップしてボディー両サイドのハードポイントにウマをかませる。

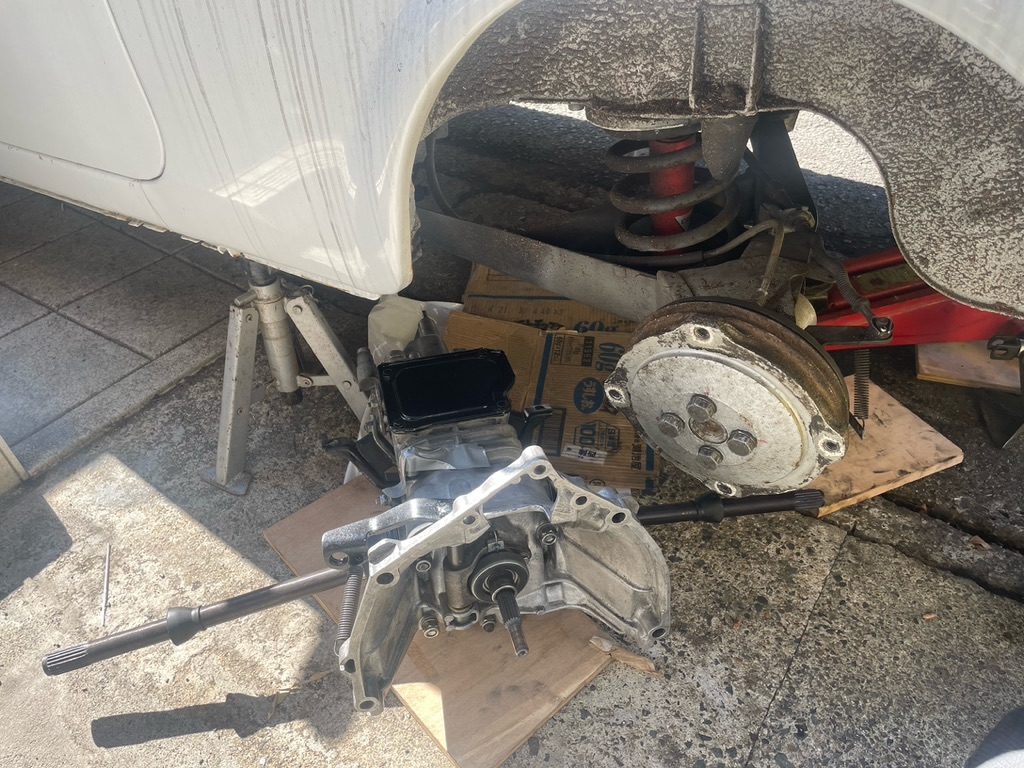

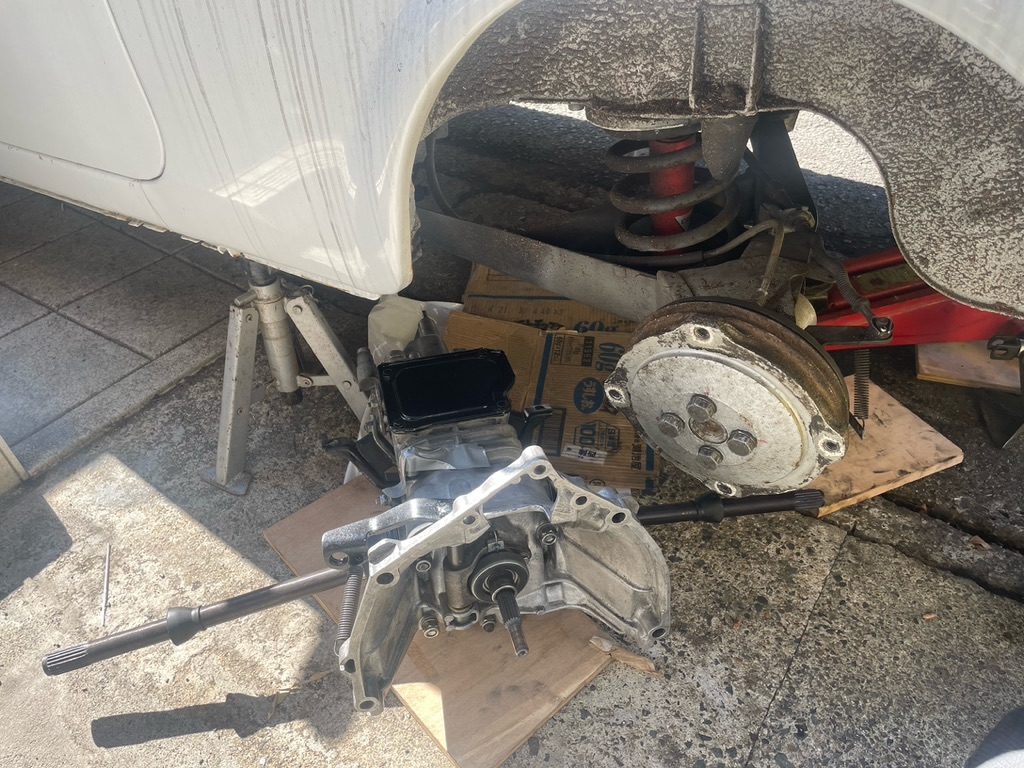

- 後輪を外し、落下事故が起きても生き残れるようウマのすぐ傍のボディー下にホイールを置き、さらに高さを稼ぐために木のブロックをホイールの上に置く(両輪とも)。最初の作業写真では木のブロックを車体の下に立てるという別の方法を採ったが安定性が悪く、ジャッキやウマに何か起きたときに共倒れになる恐れがあるのでお薦めしない。最後にトランスミッションを下ろしたときは写真↓のような感じ。

ドライブシャフト:

- 後輪両方とも、リアハブ裏側のフレキシブルジョイントとドライブシャフトフランジを繋ぐ13mmのボルト各4本を抜き取りる。

- フランジをギアボックス側に少しスライドさせ、ドライブシャフト先端のスプリングを抜き出す。(抜き忘れるとどこかへ転がっていって失くなる)

- 右後方にはマフラーがあり、シャフトやフランジと干渉するかもしれないが、フランジをスプラインから外れるほど内側にスライドさせたり、ある高さまでトランスミッションを下げたりすると、マフラーを外さなくてもクリアできる。

トランスミッションとエンジンのジャッキ支持:

- フロアジャッキを後方から車体下に滑り込ませる。

- トランスミッションの重心はドレーンボルトより僅かに後方(エンジン側)にあるので、その辺りを目安に木の板(割れにくいベニヤかコンパネが良い)を挟み、ジャッキのアームをトランスミッションを支えるところまで上げる。

- フロアジャッキを避けながら、パンタグラフジャッキをエンジンのフロアパン下に立てて、傷防止の板を挟んで、エンジンの重量を軽く支える程度まで上げる。(持ち上げすぎない)

スターターモーター取り外し:

- リアフードを外す。

- エアクリーナーカバーとキャブレターにつながるダクトを外すを外す。

- ヒーター用のダクトを外す。(外さなくても作業はできるが、ネジの脱着で非常に面倒)

- トランスミッションの運転席側ドライブシャフトのブーツホルダーを留めている10mmのボルトを抜いてスターターケーブルのホルダーを外す。

- 車体後方の作業者からみてエンジン裏側にあるスターターモーターの電気配線を外す。ナットは13mm。(ボルト側は銅ネジなので締め付け時に要注意!また、外した線の本数を憶えておくか記録しておくこと!復旧時にもしもバッテリーに直結した太い電気ケーブルの着け忘れがあると大電流のショートが起きて非常に危険。)

- スターターモーターのレバーから割りピンを抜き、始動ケーブルを外す。やりにくければ次の取り外しと順序を入れ替えても構わない。(ケーブルを外さず、モーターを落ちないように確保できれば割りピンを取り外し、取り付けする手間が省ける)

- スターターモーターをクラッチベルのスタッドボルトに取り付けている13mmナットを3個外し、モーターを取り外す。L字形の薄い板金カバーも忘れず外しておく。

車体下の作業:

- クラッチベルの下部に付けられている黒いフライホイールカバーを外す。10mmボルト3本。

- トランスミッションの助手席側後方にあるクラッチレバーから10mmと17mmのナットを抜き取り、クラッチケーブルを外す。

- 同じくトランスミッション助手席側のドライブシャフトより前方上部にあるクラッチのアウターケーブルを留めているホルダーを外す。ボルト頭は14mmという変則サイズだったがネジはM10(だったと思う、、、)。

- スピードメーターケーブルを外す。

- シフトダンパーのトランスミッション側のネジを抜き取る。(ボルト頭13mm、ナット10mmあるいは8mm)

- 2つのジャッキの安定を再度確認した上で、トランスミッションサポートのボルト17mm 2本を抜き取る。

- クラッチベルとエンジンを繋ぐスタッドボルト4本の内、下部の2本から13mmのナットを外す。(13mmのスタッドボルトは計7本あるが、その内、上部の3本はスターターモーターと一緒にナットを外している)

エンジンベイ(車体上)からの作業:

- エンジンの背面にあるクラッチベルとエンジンを留める残り2本の13mmナットを外す。(これで完全にトランスミッションとエンジンを繋ぐファスナーはなくなる。トランスミッションの思いがけない落下などによる事故の確率を下げるためにも、最後のナットを外す作業は車体下で行わない方が良い)

- トランスミッションを支えているフロアジャッキの高さを少し下げるとサポートがボディー底面から離れ始める。

- この時点でクラッチベルの上部とエンジンの間に少し隙間ができる。

再び車体下で:

- 続いてエンジン下のジャッキを少し下げると、今度はクラッチベル下部に隙間が開き始める。

- 両方のジャッキのバランスを取りながらクラッチベルをコジないよう注意して、交互に少しずつ下げる。

- 前方のサポート上面がスイングアームのピボットのボルト辺りまで来たら、どちらかのジャッキを僅かに上下させ、エンジン側のスタッドボルトがクラッチベルのスタッドボルトのネジ穴の縁に当たらず、かつエンジンとベルの隙間に偏りがないように、トランスミッションの姿勢を安定させる。(実際はフロアジャッキのアームの先のカップに板を介して乗っかってるだけだから、作業者が潜ったまま手を添えてやらないといけない。したがってフロアジャッキで高さ調整するより、エンジン側のパンタグラフジャッキの方が微調整が効く。

分離:

- トランスミッションとエンジンがしっかりインライン状態で並んだなら、フロアジャッキを少し前方に移動させるとクラッチ軸のスプラインが現れる。トランスミッションとエンジンは前下がりになっているので、シャフトは一気に抜かず数センチ動かしては様子を見て、必要ならエンジン側のジャッキを少し上げることでクラッチ軸にかかる負担を少なくする。

- 軸が抜けるとさらに不安定になるので、クラッチ軸がダイヤフラムスプリングの縁に当たらないように手で支えつつ、軸が完全にクラッチユニットをクリアするまでトランスミッションを前方に押す。(上の写真では、トランスミッション側が下がり過ぎて軸がダイヤフラムスプリングに当たりかけている。もしもジャッキからトランスミッションが落ちても怪我をしないように身体の姿勢や位置取りを考えて!)

- ドライブシャフトの回転位置によってスイングする範囲が変わるので、少し手でシャフトをねじったりしながらスイングアームとマフラーの間をうまくかわせるタイミングも見計らう必要がある。あるいは前方に押し出したのを少し戻さないといけないかも知れない。(無理に揺すると危険!)

降下と引き出し:

- トランスミッションが車体とエンジンから完全に離れたら、フロアジャッキを一番下までゆっくり下げる。

- フロアジャッキの高さがあるので、ウマをよほど高く上げていない限りそのままではトランスミッションを引き出すことはできない。そこでフロアジャッキの前方に数十センチ角のベニヤ板を斜めに乗せてスロープにし、元々板の上に乗っているトランスミッションをスロープに滑り落とす。(底床タイプのジャッキならこんな苦労もないんだろうが、、、)

- トランスミッションがスロープに移ったら、ジャッキに残った板をスロープのさらに前方に隣接するように地面に置きかえる。

- トランスミッションをスロープから地面上の板に滑らせて乗せる。(前方に余裕がなければフロアジャッキを後方に引いてスペースを確保する必要があるかも知れない)

- トランスミッションを敷板ごと車体下部から引き出す。クラッチベルの高さが干渉して出ない場合は、ホイールアーチの隙間を通るようにすると良い。ううぅっ、き、汚い! 下の写真はホイールアーチ経由で組み込むところ。洗い油とワイヤブラシでなにがしかきれいになっている。

以上でめでたく、一人でトランスミッション単体を下ろすことができた。本来なら安全のためにも二人で行うのが望ましいが、独居老人はそうもいかず、常にスマホを手の届くところに置いて作業した。(まあ、重いトランスミッションが頭の上に落ちてきたら何の意味もないが、、、)

オマケ

手抜き:

復旧は、単純に逆順で行えばいいのだが実際にはスロープの利用がうまくいかず、斜面を引っ張り上げるより、トランスミッションの前先端を木のブロックに乗せ、後端のクラッチベル下部(デフケーズ下部)を片手で支え上げながら、もう一方の手でスタンバっているフロアジャッキのカップに乗せた。したがって傷防止の板をかまさなかったがギアボックス下部が酷く傷つくこともなかった。(写真左下隅にカップが見える)

応用:

トランスミッションはエンジンから切り離した状態で前方に20cm以上ずらすことが可能で、この方法を応用すればエンジンを降ろさず、さらにはトランスミッションを完全に取り外すことなくクラッチディスクやクラッチカバー、あるいはフライホイール、レリーズベアリングまでも交換が可能となる(上の写真ではその状態で新しいクラッチを組込中)。人によっては、あるいは車の状態によってはエンジンを下ろしたほうが作業が楽ということもあるかもしれないし、そちらのほうが本筋であろう。ただ、私の場合は前述のようにトレーラーヒッチメンバーでがんじがらめ。選択の余地なしであった。

by Okapon

添付ファイル

- 0521994A-41D6-4BB2-8028-81655C53C920_1_105_c.jpeg

- 1F2DA7BF-2AE6-4325-B1AA-685FE75EAB70_1_105_c.jpeg

- 3F08094E-3C93-426B-8044-5E5DA7AC91C5_1_105_c.jpeg

- 40890DAD-D183-40B2-9604-4D779184FB07_1_105_c.jpeg

- 40E3BCEA-FBF7-4875-9CE7-23E7A6F7F310_1_201_a.jpeg

- 415F471D-3330-437A-A3A9-49AEB88DB54D_1_105_c.jpeg

- 4599D247-9D49-4E1F-B45D-4DE50CE73B18_1_105_c.jpeg

- 4681C7C3-AD39-48C7-A7A3-416ABD4A2DD3_1_105_c.jpeg

- 4AC4A4A3-DC0D-4316-A922-5955BADFF81A_1_105_c.jpeg

- 4BF8D90C-3050-4760-96FC-1E83C88A8C89_1_201_a.jpeg

- 58AAD24C-C83C-4EB0-89CF-96BF36E36E13_1_105_c.jpeg

- 6F7A7BA4-0032-4908-9A34-7FF8D50A3F26_1_105_c.jpeg

- 7E9FFB56-0591-4BD2-8833-CB011409C88F_1_105_c.jpeg

- 8448CAF0-8438-42F2-9F40-C887231B5D3E_1_105_c.jpeg

- 884F2C9C-55A3-4DC6-A925-BD80409C72DE_1_105_c.jpeg

- 93D3D651-7EBE-425A-8052-594F286ACD81_1_105_c.jpeg

- C06C2125-1EFE-4414-9508-2A3986771E82_1_105_c.jpeg

- C6E8E464-2E9B-40FC-8F4F-F54320FC57F4_1_105_c.jpeg

- D18D4EE3-F44E-42F3-A006-796C8F52BAE9_1_105_c.jpeg

- D7723D7E-A8C3-48CD-8BA1-CE1AD056A44B_1_105_c.jpeg

- E778A194-4B86-40B3-B3B9-DFF59CBACB1F_1_105_c.jpeg