妖怪とは

妖怪とは、人間の理解や常識を超えた力を持ち、この世界に干渉してくる存在である。雷や風、病気や死といった自然現象を単に「説明できないから妖怪のせいにした」とするのではなく、それらの現象そのものに意思や霊性、妖力が宿っていると考えるのが日本における妖怪観である。妖怪は、怪異を起こす存在であると同時に、怪異そのものである。

姿かたちはさまざまで、人間に似た者もいれば、まったく人に似ていないものもいる。動物が変化して妖怪になることもあれば、物や道具が長年のうちに魂を宿して妖怪となることもある。また、山や川、風そのものが妖怪として意志を持って動くこともある。日本の妖怪は、単に奇妙な姿をした生物ではなく、この世の理からはみ出た力そのものを具現化した存在と言える。

動物型の妖怪

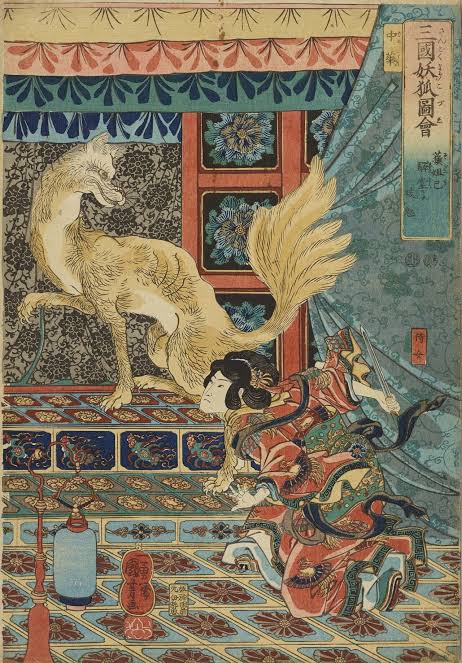

妖怪の中には人間の姿を持つものも多いが、同時に動物の姿や由来を持つ妖怪も数多く存在する。猫が年を経て妖力を宿した猫又や、狐が人を化かす妖狐、狸が村人をだますたぬき、あるいは鼠の姿をした鉄鼠など、動物と妖怪は古くから深い結びつきを持っている。

これらの動物型妖怪は、単に動物が変身したのではなく、その生態や行動、知恵、残虐さ、執念深さなど、人間が感じ取っていた「野生の力」が妖怪として立ち上がった結果である。動物の中にある説明しきれない神秘や恐れが、妖力として具体化したのが動物型妖怪であるとも言える。

アニメ作品に登場する妖怪

ゲゲゲの鬼太郎

『ゲゲゲの鬼太郎』は、日本の妖怪文化を現代的に再構築した作品であり、数多くの妖怪たちが登場する。その中には、壁のような姿をしたぬりかべ、一反木綿、砂かけばばあ、猫娘、そして鼠男といった、動物や物に由来する妖怪も多数登場する。たとえば猫娘は、人間の姿をしていながら猫の妖力を宿しており、感情や身体能力にも猫的な面が色濃く出ている。ぬりかべは防御的な妖力を持つ存在であり、壁という無機物に宿った力として描かれている。作品全体が「妖怪は現象に宿る力の象徴である」という発想に貫かれており、各妖怪の力と役割は、単なる怪物という枠を超えている。

妖怪ウォッチ

『妖怪ウォッチ』は、子どもたちが妖怪と友達になり、日常の悩みや事件を解決していく現代妖怪物語である。この作品では、妖怪は人間の心の動きや身近なトラブルに影響を与える存在として描かれている。ジバニャンやコマさんなど、動物型の妖怪が中心に据えられており、猫や犬の姿をしたキャラクターたちが妖力を持って人間と関わっていく。動物の姿に親しみやすさを持たせながらも、それぞれが特定の感情や状況に影響を与える力を備えており、まさに「妖怪=力ある存在」という構造が貫かれている。

となりの妖怪さん

『となりの妖怪さん』は、妖怪と人間が共存する社会を描いた穏やかな作品である。ここに登場する妖怪たちは、人間と同じように日常生活を送りながらも、それぞれが妖力を持った存在であることを自覚している。動物型の妖怪も多数登場し、外見やふるまいはかわいらしいが、背景にはそれぞれの種族としての記憶や伝承、妖力の本質が存在している。人間社会に溶け込みながらも「人とは違う存在である」という誇りと孤独を抱えている描写が印象的であり、妖怪をただのキャラクターとしてではなく、文化的存在として描いている点で特異な作品となっている。

おわりに

妖怪とは、人間が制御しきれない自然や感情、記憶や恐怖といったものに宿る「力」を具体化した存在である。見た目は人間に似ていなくとも、そこにあるのは確かに人間社会との関係性であり、妖力によってこの世界に干渉する意志を持った存在である。動物型の妖怪もまた、古来から人々に親しまれ、恐れられ、尊ばれてきた。その姿が現代作品でも繰り返し描かれるという事実は、妖怪という存在がただの昔話ではなく、今なお生きている「生きもの」であるという証明でもある。

添付ファイル