スピンコブラを

最新鋭フロントミッドシップシャーシのFM-Aに載せたいけど、どこを削ればいいのかわからない、SFM用のガイドラインに沿って穴を開けたら隙間だらけでカッコ悪いからイヤ、という人に向けたページです。

基本的な工程は

シャコタン化と同じです。順を追って説明しますが、苦手な人の為に作業が楽になる肉抜きガイド用の型紙もあるよ!

※なお、今回は私の好みで走行に不要なモーターカバーは外しています。モーターカバーを取り付けたい場合はもう少し加工が必要です。

かつて、

リアルミニ四駆「スピンコブラ」のボディには、SFMシャーシに載せるための肉抜き用ガイドラインが成型されていました。

そして、金型改修を受けてS2用に生まれ変わったプレミアム版のボディでもガイドラインは残されていました。

しかしそれはSFM用。FM-Aに載せたい場合は隙間がかなり空いてしまい、人によっては間が抜けて見える人もいるかと思います。

・・・まぁそもそも、元のガイドラインにしてもかなり余裕をもたせてあるようで、SFMですら結構隙間が空くんですけどねw

FM-Aシャーシを用意

まずはこれが無くては始まりません。

一度に作業するのは難しいので、まずはカウンターギヤケースとカウンターギヤを外して右側のモーターマウントから作業しましょう。

場合によってはモーターを外した状態で作業する時もあります。

第一の関門・フロントバンパー干渉部分の加工

FM-Aの場合、真っ先に立ちふさがるのはカウンターギヤケースでもモーターマウントでもなく実はフロントバンパーだったりします。

要はこの部分が当たってフックが入らないわけです。

。

なので、赤く塗った辺りを削りましょう。

また、中央にはめるパーツも地味に裏側が当たるので、

この辺りを薄く削っておきましょう。

なお、これらの加工を施すとこのパーツはしっかり固定されなくなるので、塗装後に接着するか別の接続方法に変えるなどして下さい。

上手く行けばこんな感じになります。

モーターマウント・カウンターギヤケース干渉部分の加工

まずは穴を開けなくてはいけません。

ネット上でスピンコブラをFM-Aに載せてる他の人の画像を見て、大体この辺りなら確実に穴が開くなー、というところにマーカーで線を入れて、その内側を肉抜き・・・

したら失敗しますたwww なのでこの画像のラインは参考にしないでください!

後で発覚する事ですが、右側はこれでいいのですが左は

実際のところピンクの枠のあたりを肉抜きするべきでした・・・

気を取り直して・・・

まずはラインの内側にドリルで穴を開けていき、その穴をニッパーでつないで開口します。

これでボディを先ほどカウンターギヤケースを外したシャーシにあてがうと、右のモーターマウント側のどこら辺が当たっているのかなんとなく見えてきます。

そして、当たってるなーという所を少しずつ削っていきます。

時にはモーターを外し、シャーシ裏から覗くことも必要になります。

モーター側をほぼ削り終わった状態です。

こちらは上手くいき、ぴったりです。しかし・・・

右のモーターマウント側が終われば、次は左のカウンターギヤケース部分です。

シャーシにカウンターギヤケースを装着しましょう。最も大きく出っ張っている分、ここが一番の難所となります。

で、右側と同じく先ほどの穴から徐々に広げていったのですが、ここ・・・

あばばばばババ場bbbbb

穴の位置がマズかった・・・隙間が空いてしまいましたorz

なので、

ピンクのラインで穴を開けなければいけなかったわけです。

そんで、まぁー

反則臭いのですが、ランナーのタグを切り出して修正しましたw

同じ素材の同じ色なのでごまかすには最適や!

なお、穴を開けるところまではいかないのですが、中央左寄りのこの部分

モーターやギヤケースがいくらか当たるので、薄く削り込む必要があります。

オマケ1・私みたいな失敗したくない人向けの加工用型紙

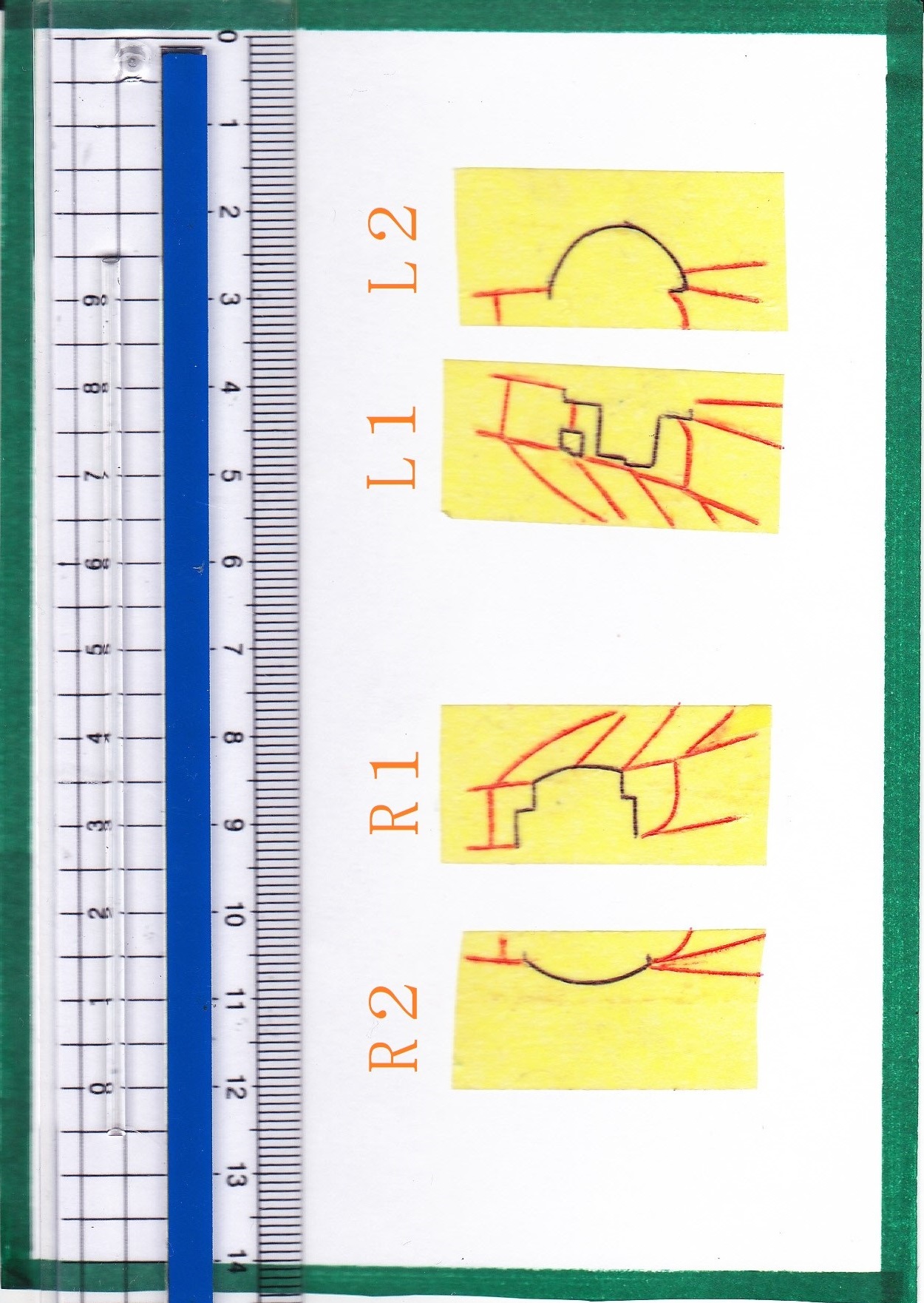

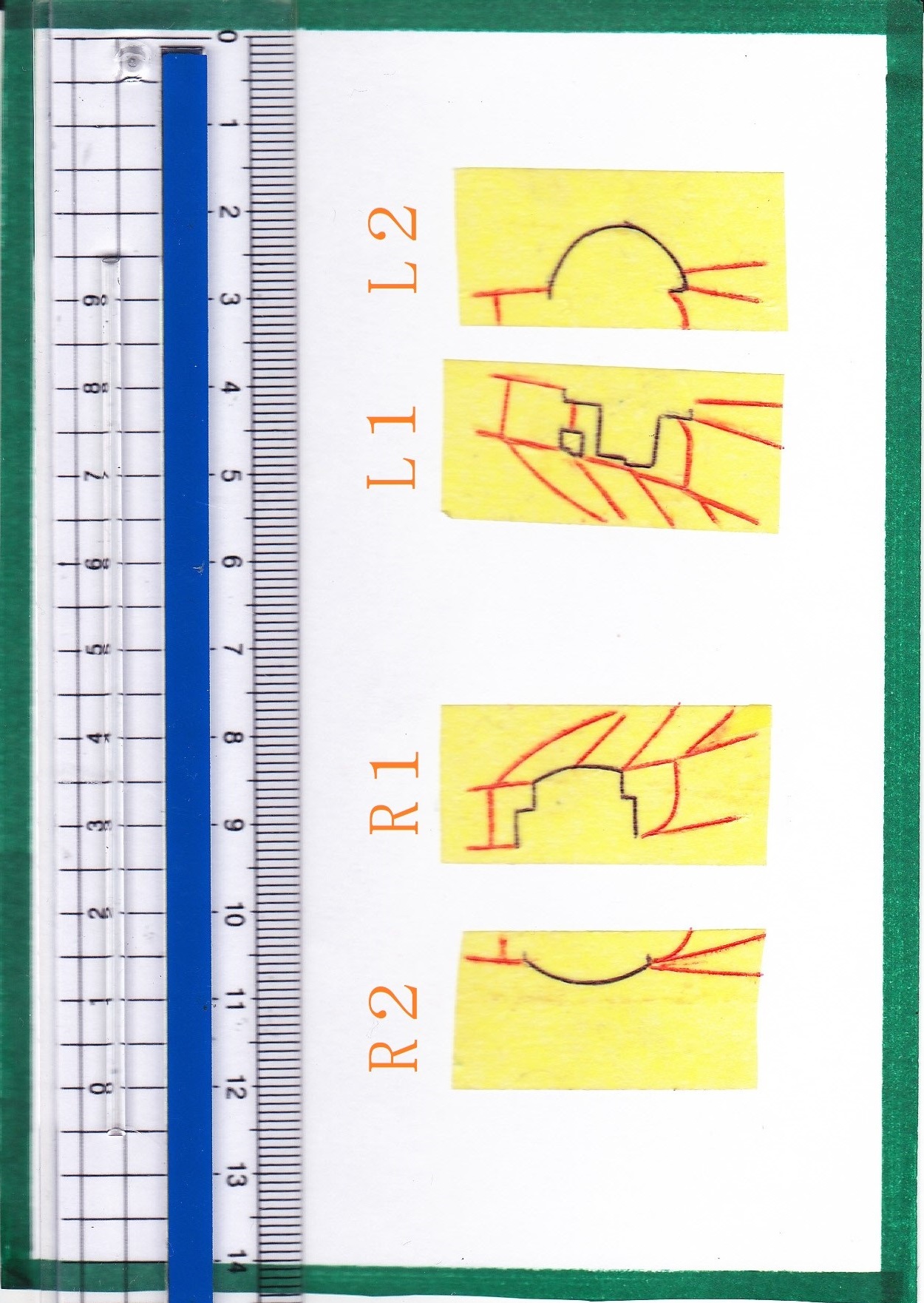

こういう作業が苦手な人や、出来るだけ作業を簡略化したい人のため、加工の指標となる型紙のデータを掲載します。

黒い線が肉抜きするラインです(なお先ほどの失敗した部分の修正は織り込み済み)。

赤い線は、位置決めのためのもの。ボディのディティール(凹凸)に対応しています。

↑の画像をダウンロードします。

まず一度、試し打ちとして型紙を印刷します。

画像ははがきサイズのモノをスキャンしているので、印刷設定はまずはがきサイズで枠組み無しで印刷してみましょう。

おそらく最初に印刷したものは、サイズがズレているので調整しなければなりませんが、そのために定規を一緒にスキャンしてあります。

印刷したものに実物の定規を当て、誤差を計測してください。

その誤差から%を計算し、印刷設定で調整しましょう。

例えば↑の印刷したものの場合、100㎜のところで1㎜強短くなっているので、そこから誤差を計算すれば良いわけです。

プリンターの機種によっては印刷時に1㎜前後の枠組みを強制的に設けるものもあるので、もしはがきサイズで上手くいかないときは、大きめの用紙でやり直してみてください。

印刷できたら、型紙の模様をマスキングテープに書き写しましょう。

クリヤーボディを塗装しよう!で使用しているような、透明な薄いプラ板の上にマスキングテープを貼り、線をトレースしてください。

シール用紙(100円ショップで売ってるような普通のプリンター用紙に毛が生えたようなマット紙の奴)を使えば書き写す手間が減ります。

しかし、マスキングテープよりも紙質が固いので角に馴染みにくく、粘着力も少々弱いので貼りにくいかもしれません。

貼る位置ですが、次の4枚の画像を見て貼ってください。

それぞれ、型紙に描いた番号に対応しています。一度に貼ると誤差が出るので、一か所ずつ作業しましょう。

型紙の赤い線を、ボディの画像で赤く線を引いたディティールに合わせて貼ってください。

上手く貼れたら、黒い線の内側に沿って穴を開け、肉抜きしましょう。

あくまで線の内側に穴を開けるのがコツです。

イメージとしてはこんな感じ。

線の真上に穴を開けてしまうと、開口部が大きすぎて隙間が空いてしまうので注意しましょう。

なお、かなりタイトなサイズ設定ですので、開口部を整えてもまだ少し干渉している部分があると思いますので(上記の

この部分

とか)、最後の仕上げは現物合わせで調整してください。

ちなみに、カウンターギヤケース側(L1)の小さい方の穴は上手くやれば穴を開けなくてもいいのですが、かなり薄く削り込む必要がある上に位置関係が把握しにくいので、穴を開けた方が早いと思います。

フロントモーターシャーシに載せた以上、元々あったリヤミッドシップシャーシのカウンターギヤケースの開口部は意味のないものとなります。

ここに穴が開きっぱなしだとスカスカしてカッコ悪いので、プラリペア(100円ショップのモドキ)で埋めました。

まず穴の上をマスキングテープで塞ぎます。

液体を使用しますので、漏れたらまずいところは部屋に転がってた100均のガラス絵の具で塞ぎます。

裏はこんな感じ。

なお、ガラス絵の具はマスキングゾルが手元になかったから使っただけですので、どちらか手に入りやすい方でいいです。

後はパパーと埋めちゃいます(プラリペアの詳しい使い方はホームページを見てNE!)。ドピンクの粉を使ったのは買ったはいいが色が派手すぎて持て余した挙句、塩漬けにしてた奴を使いたかった埋めた部分をわかりやすくするためです。

現在100円ショップで売っているアクリルパウダーはクリヤーしかありませんが、それでも問題なく同じように埋められます。

他の色が欲しい場合、プラリペアの純正パウダーならいくつかカラーバリエーションがあります。

プラ板を切ってはめ込んでもいいのですが、地味にサイズ調整がめんどくさかったのと、プラリペアは接着力も強度も非常に高いのでこちらにしました。

なお、1時間くらいで固まるのですが、溶剤が揮発して「ヒケ」が発生するので、マスキングテープは丸一日ほど張ったままにしておく方が良いです。

貼りっぱなしにしておけば、そちら側の面からは溶剤があまり揮発せずヒケが抑えられます。

剥がすとこんな感じ。

ガラス絵の具がはみ出しを抑えてくれているのがわかります。

後は印を入れて左右対称になるように整えます。

これで後部のスカスカ感がだいぶ良くなると思います。

完成!

すべての工程が終わるとこんな感じになります!

最終更新:2018年09月06日 01:11