※本記事をお読みになられる前に

|

+

|

... |

本記事にはプラグインが多数使用されており、@wikiスマホ版では正常に機能しない場合がございます。パソコン版での閲覧をおすすめ致します。

|

背景

|

+

|

... |

ティムール朝トゥルケスタン帝国の事情

発端

ティムール朝トゥルケスタン帝国は国力と王権の衰退、諸外国の伸張等を憂慮し、国家及び民族的プロジェクトとして 新ティムール主義を標榜していた。新ティムール主義とは 「テュルク民族の統一と自立」「王朝の堅牢化」「国家の近代化」を主旨としたナョナリズムの一つであり、特にミーラーン・ティムール2世の即位後に強調された。当時パキスタンやアフガニスタンでは天候不順による大規模な飢饉が続いており、多くの餓死者が出ていた。それにも関わらず、前皇帝の バイカラ・ルフ1世は国王の威信を上げる為に、国王自身の資産や税金を用いた都市部や企業への大規模な融資や権利売却を行う一方で、パキスタン・アフガニスタン両省への支援はおろか、(哀悼の意を発表した程度で)現地への慰問訪問さえ行わず、豪奢な宮殿や寺院の造営、度重なる舞踏会の開催、世界各地の奢侈品収集など散財を繰り返し、国家予算を大きく逼迫させた。これらは既存の権益を国王に融資目的で没収されることや、それらへの瑕疵を恐れた貴族層のみならず、予算逼迫による給金や予算の滞りは宮廷や政府からの不満をも生じさせ、統一歴132年に海軍将校セミオン・アル=サイードが中心に起こした、 10月ソグディアナのクーデターの要因の一つとなった。クーデター勃発直後に脳出血で崩御した父バイカラ・ルフに代わり即位したミーラーン・ティムール2世は反乱軍を鎮圧後、父帝の暴政を否定・反省し、帝室だけでなく、国家の進展に報いる為の執政を目指すベく、新ティムール主義を積極的に施行していくようになった。

また、市民社会の急速な近代化に伴い、トゥルケスタン帝国内では労働力確保や資源不足が深刻な問題となり、同時に近代化に合わせた人口増加は住宅需要や官民の農地開拓欲求を引き上げることなった。

|

| 統一歴133年4月時点で最も地価上昇率が高かったトルクメン省トルクメナバート |

こうした諸問題の解決の為にトゥルケスタン帝国はテュルク人の統合を掲げ、周辺地域への拡大政策を推進していくようになり、ウズベク人等の同じテュルク系民族で構成される東トルキスタンにも目を付け始めた。

現在、東トルキスタンは中華連邦共和国の最西部、新疆省に編入されており、人口は約2500万人強、広大な土地と共に 塔里木(タリム)油田、 準噶爾(ジュンガル)油田、 吐哈(トゥハ)油田から産出される原油の他、天然ガス、モリブデン等の豊富な鉱物資源を有しており、新疆省内にあるカラマイ、ウルムチ等の都市では石油精製・化学産業に飛躍的発展が見込まれ、一人あたりのGDPも急上昇している。省内では、支配層たる 漢族とは異なり、人口の約3分の2は漢族以外の少数民族で構成されている。内訳としては ウイグル人、漢族、 カザフ人、 回族、 キルギス人、 オイラト族(カルムイク族)(民族区分では モンゴル族)などが占め、また、カザフ人、キルギス人、 タジク人、 ウズベク人など、隣接するトゥルケスタン帝国等と国境を跨って居住する民族も少なくない。ウイグル人含むテュルク系民族は隣国のトゥルケスタン帝国を模範としつつ、しばしば自治権や民族自決を掲げており、中華連邦共和国当局へのデモ活動や警察との小規模な衝突を起こしていた。

トルキスタンの統一はテュルク人の悲願とも言えたが、東方にあった歴史上の中華帝国の影響下にあった為や、東西トルキスタン或いは両支配者間の対立によって尽くが失敗に終わっていた。トゥルケスタン帝国も歴史上一時この地域を支配したことはあったが、当時のソグド系遊牧民の侵攻と支配地域の維持費高騰の為、それを手放した経緯があった。

そうした背景に於いて、バイカラ・ルフ1世及びミーラーン・ティムール2世 宰相イブン・イル・アオルソイはトルキスタン統一論の第一人者であった。彼は世論や宮廷内での影響力確保の為、東北方への進出を説いた自著 『王朝存亡の為の一意見』を以て、それぞれの皇帝に建言を行った。バイカラ・ルフ1世は献上された著書を見もせず、「他にやるべきことはある」とそれを一蹴したが、一方、父帝の暴政による国家の衰退を目の当たりにし、また、ナショナリズム的思想を持ったフランス人 ジャン・ボザールから教鞭を受けたミーラーン・ティムール2世はこれに大いに賛同した。そして皇帝からの承認を受けたイブンは、 宰相会議(ウズベク語:Kansler Uchrashuv)を 他宰相レフ・アヴィサロヴィッチ・ボラーゾフ、 アブドール・エジェヴィトと共に翌日までにそれを開催した。レフはイブンの意見に概ね賛同したが、アブドールは「西方のトルコ人統一の方が最優先」と固持し、話し合いは一週間にも及んだ。その後、アブドールは現状を憂い、皇帝ミーラーン・ティムール2世に老齢と病弱を理由に辞意を表明した。皇帝は信頼の於けるアブドールの退任に難色を示したが、イブンとレフ両者の支持もあり、その辞任を承認した。(アブドールは、退任後すぐにアティラウ省アクキスタウへと帰郷したが、その二日後に街付近の溜池から水死体として発見されている。)

イブンとレフはアブドールの退任を契機とし、皇帝ミーラーン・ティムール2世に 帝立全国評議会の開催を具申した。これは皇帝の周囲に宰相、政界の代表、貴族(部族長)の代表、聖職者の代表、市民の代表が一同に会し、通例、帝国を運営する中で最重要の指針を議論・採択し、その議決内容を皇帝へと具申する形で、全国へと大規模に伝播させる為に行われてきたトゥルケスタン帝国の伝統公務であり、ミーラーン・ティムール2世の承認の下、統一歴133年2月に首都サマルカンドの帝宮内の「アーミル・ハルシャの大講堂」にて行われた今回の評議会では、宰相が提案した東北方への進出の是非が問われた。近代化の渦中で膨れ上がる需要に利潤を見出そうとする市民側と宰相はこれに賛同したものの、経済・軍事的に強大な東アジア諸国との軋轢によって、既存の権益が危ぶまれる恐れを抱いた貴族側の穏健派と聖職者側がこれに反対した。政界の代表団は1ヵ月半近く中立を貫いていたが、結果として政界の代表兼首相ケリム・アルハノフが政治家を「市民の代表」と称して市民の請願を諾したことで議論は決し、宰相による皇帝ミーラーン・ティムール2世への助言、そして皇帝の承認とその意向の神への奏上の儀を以て、東北方への新ティムール主義拡大は公的なものとなった。

トゥルケスタン帝国の施策

帝立全国評議会での議決を後ろ盾に、宰相イブンは行動を起こした。まずイブンは東トルキスタンへの伸張にあたって黙認或いは協力を仰ぐ為、政界と官庁との軋轢を払拭すべく、政府首脳や有力官僚と数度に渡って面会を行い、また、皇帝直下の秘書官や秘書官補佐に政治家や官僚を複数名推挙し、彼らをパイプとして政界・官庁との宥和を図った。貴族層や聖職者層に関しては、政官を通じて「土地保有等に於ける既存の権利施行規則を準用する場合の内務省等による保証に関する省令」を通達し、既定の権益や権利を全面的に国家が保証・維持する旨を表明した。また、ウズベキスタン省ヒヴァ市の イチャンカラのモスク等への改修予算を扶翼し、保守派からの支持を取り付けた。

帝国内で政策への支持が高まるのと同時に、東トルキスタンを擁する中華連邦共和国とレグルス第二帝国の間では、お互いの各都市を接続する大陸鉄道を敷設し、国家間同士の人員物資の円滑化を図る計画、通称、 AORTO計画が進んでいた。AORTO計画は大陸急行計画とも呼ばれ、 ノビリオル朝トラキア・ローマ帝国の首都 アンドロニコポリスから始まり、レグルス第二帝国首都 カイザーライヒ・ハンプシュタットから鉄道が南北二手に分岐し、南はルクレフ大公国首都 ルクレグラードや ベンガル、北はウルムチを通って中華連邦共和国首都 北京まで伸びる路線を組み上げる国際的プロジェクトであり、既にレグルスの REPトランスポート社國際鉄道と中華の公共企業体 中華国有鉄道(CNR)が調整を進めていた。トゥルケスタン帝国は、東トルキスタン進出に際して鉄道及び沿線を利用した支援物資や供給や兵站の迅速な構築、また帝国からの移住の効率を意企し、既にREPから帝国へと通達されていた鉄道敷設要請を受諾し、外務省大臣 ソナム・キフティー・ナザルハンの公式声明を以て、全面的に計画を支援することを宣言した。鉄道敷設には公社 トゥルケスタン鉄道運行公社(TRT)を介して政府から莫大な資金と人材が投入され、翌年、大陸鉄道の一部であるアルマトイからウルムチへの鉄道が完成した。

三月蜂起

135年3月30日、中華連邦共和国からの独立を宣言した全テュルク人民独立同盟会は、多数の人員・武器弾薬を抱え新疆省ウルムチで武装蜂起した。警察以上の武力を持ったLIATは数時間のうちにウルムチ市北部を占拠、混乱の中ウルムチ市北部に残る拠点は中華連邦共和国軍のウルムチ基地のみとなった。ウルムチ基地に駐留する戦力は国境軍西北方面国境警備支隊の主力、約6000名であり、中華連邦政府はこのウルムチ基地を橋頭保に市内奪還を計画していた。

しかし、31日未明になり状況は一変する。国境軍西北支隊は突如中華連邦共和国最高軍事司令部指揮権からの離脱を一方的に発表。士官の大半が独立の名の下に殺害され、LIATは西北支隊を従来の民兵と合わせテュルク人民軍として再編。一地域のみからの徴兵により軍を編成する国境軍の制度が裏目に出た形であり、ウルムチ基地に駐留する無傷の機甲兵力とその支援部隊6000名は指揮官をLIATの人員に置き換えたうえウルムチに展開、ウルムチ市北部とその周辺はLIATが完全に制圧した。

中華連邦共和国行政府は、国境軍西北支隊の叛乱から新疆省の治安を維持し、予測される最悪の事態に備えるためとして、「信頼のおける」中華連邦共和国軍である武装保衛軍、空挺軍の2個師旅団をウルムチ市南部に展開。また、西北地域の国境軍のうちLIATへ寝返らなかった部隊も全ての任務を解除の上武装保衛軍の指揮・監視下に移動。西北地域の国境警備は地上軍西北方面司令部の指揮で地上軍・武装保衛軍によって実施し、新疆省市民には外出の禁止などを命じる「緊急治安維持命令第5478号」を発令した。

31日午後、中華軍部隊はウルムチ北部に取り残された中華連邦国民、特にLIATに迫害される可能性が高いと判断された漢民族の救出を目的として行動を開始する。空挺軍を中心に編成された救出部隊は第21独立機甲中隊から8両の戦車・装甲車の増援を受け、LIATとの緩衝地域に無断で突入した。歩兵を中心とした救出部隊への反撃は少ないだろうという中華側の想定は甘く、LIATは周辺部隊をかき集めこれを攻撃した。ビル群の合間を縫った対戦車ロケットの攻撃により救出部隊の数少ない戦車は即座に撃破され、残された歩兵部隊は大混乱に至る。中華側司令部は救出の断念と撤退を決定し、1日未明にはヘリコプターと即応部隊が到着。撤退には成功するも15名の死者と多数の負傷者、主力戦車5両等大きな損害を被った。救出作戦に関わった指揮官は小隊長に至るまで更迭され、中華側の完全な敗北に終わった。

トゥルケスタンの反応

帝国の密かな東トルキスタン独立支援にも関わらず、三月蜂起以前は、未だに政府・宮廷内では東北方への進出には慎重論が根強った。それは経済・軍事的に強大な東アジア諸国、特に中華連邦共和国に対抗することは容易ではなく、我が国も相応の被害を受ける可能性があることを暗示していた。そうした中で、新ティムール主義の過激性を見直し、善隣的な外交と交易で内需を満たすことを模索するべきと主張する意見も穏健派を中心に散見されるようになる。特に、アルマトイからウルムチへの国際鉄道敷設を包含するAORTO計画を積極的に推進してきた 運輸省大臣パウロー・クロフはこうした新ティムール主義の過激性を ダショグズ毎日新聞の特別コラムにて「イブン・イル・アオルソイは平和の鉄道橋に火を点けようとしている(※)」と揶揄し、物議を醸したこともあった。イブン・イル・アオルソイはこうした状況を快くは思わず、 自著『アーミルの栄光(ウズベク語:Amirning Shon Sharafi)』の中で、新ティムール主義に反発および妥協的な主張を行う者を《国賊》《アンチ・インペラリスト(反帝国主義者)》と批判している。

また、 アクサイ地区を管轄する アストラハン・タタール人傍系の貴族であり、尚且つ辞職した前宰相アブドール・エジェヴィトの甥にあたる、 ニコライ・ニガール・アストラがイブン、レフ・アヴィサロヴィッチ・ボラーゾフ両宰相が地方視察で不在の間に突如申し出も無く皇帝ミーラーン・ティムール2世に拝謁し、イブンを『職権濫用を繰り返し、国家破滅を導く悪魔』と称し、彼の宰相職からの罷免を建言する事態へと発展する。( ニコライ上奏事件)ニコライは近代化による市民の台頭により既存の権利が脅かされることに強く反発していた保守派の一人であり、またアブドール・エジェヴィトの辞職と死亡の理由がイブンやレフの専横にあると見て彼らに対する恨みを募らせており、そうした背景から、市民側を支持するイブンに対する批判を常日頃から喧伝していたことで有名であった。通常であれば、許可も無く帝宮内に部外者が侵入することは 帝室法により違法と定められていたが、ニコライは前皇帝バイカラ・ルフ1世と何度も舞踏会や式典に召還される程関係性が良好であり、その息子であるミーラーン・ティムール2世にもニコライの聡明さは一目置かれていた為、ミーラーン・ティムール2世は突然の来訪でさえ、そうした背景から不問としたとされている。本来、皇帝への謁見の申し出は事前に宰相側にも通達される為、以前からイブンはこの特権を用い、自身や自らの施策に不利な証言を行うと目される人物の皇帝及び皇族への謁見を皇帝の代理人として拒否或いは許可を見送ってきたが、ニコライは状況を知った上で、宮廷内での新ティムール主義穏健派や反イブン派の貴族や官僚を 贈賄等により味方に取り込み、彼らの支援をあてにすることで秘密裏に皇帝へと謁見を果たすことに成功した。ニコライはイブン・レフ両宰相の罷免に賛同する各有力者の署名が書かれた書簡と嘆願書、加えてイブンが関与したとされる数々の不法行為を列挙した書類を奏上し、 「イブンの罷免さえ叶えば、自らの進退を明け渡す覚悟」として皇帝ミーラーン・ティムール2世に懇願した。しかし、イブンを信任の下で登用し、また新ティムール主義の施行を強く支持してきたミーラーン・ティムール2世はこの懇請に深く難渋し、結論を一週間後に先送りするとニコライに伝えた。ニコライは再三迅速な決断を仰いだが、皇帝に拒絶された為、致し方無く帝宮から退いた。この間にイブンの下へ、帝室に仕えていた親イブン派の侍従から事態の全容が伝えられ、彼は対応を練る為にすぐさま飛行機に搭乗し、サマルカンドに戻った。

(※:鉄で作られた橋に火を点けようと計画している点から、「政策の無意味さ」や「平和的に築かれた産物は決して崩れない」ことを暗喩している。)

|

| バイカラ・ルフ1世の時に開催された舞踏会でのニコライ・ニガール・アストラ(写真中央) |

帝都へと帰還したイブンは、まず宰相職辞任を皇帝ミーラーン・ティムール2世に具申し、直後に彼はすぐさま自らを 枢密院書記官長へと任命するよう枢密院へと仰いだ。書記官長とは、皇帝への諮問委員会である枢密院に於いて、議事録を製作し、記録を皇帝へと直接上奏することを役務とする高位官職で、書記官や顧問官全てをまとめあげる 顧問官長よりも大きく皇帝への関与が可能である点から、以前より《エセ宰相》と呼ばれる程権力が強かったが、かつて書記官長であったアブドール・エジェヴィトが前宰相に昇進したことからかねてより空位となっていた。イブンは宰相職を形式的に辞任することで政府内外へのアピールを行いつつ、書記官長の地位に就くことで皇帝に対する影響力を保持しようと企んでいた。しかし、既に枢密院内の委員の一部にはイブンに懐柔された者がいたとはいえ、外部からの書記官長立候補は前代未聞で、院内ではイブンに対し批判的な意見が多かった。しかし、彼に対し大きく信頼を寄せる皇帝ミーラーン・ティムール2世が新ティムール主義推進の為にこれを支持したことで、院内ではイブンの登用を認めざるを得なくなった。

書記官長として職務を再開したイブン・イル・アオルソイは、ニコライ上奏事件があった当時、ニコライ・ニガール・アストラが皇帝へ「宰相辞任の代償に己の進退を明け渡す」との発言をしたことを引き合いに、皇帝ミーラーン・ティムール2世にニコライ含む アストラ家が所有していたアクサイ地区の領地没収を決定させた。また、奇しくもこの時、ニコライが秘密裏の皇帝謁見を画策するべく宮中の貴族・官僚に贈賄を働いたことが発覚し、「不法行為を用いて皇帝を欺こうとした」としてニコライはサマルカンドにて銃殺刑に処され、彼の親族は全てアフガニスタン省 ヒンドゥークシュ山脈への左遷が命じられた。また、イブンはAORTO計画推進派、親中派、新ティムール主義に妥協的であったパウロー・クロフを「アルマトイ=ウルムチ間の鉄道敷設に伴い、外国企業を意図的に斡旋・優先し、著しく自由市場を阻害した」と捏造し、競争法違反で運輸省大臣から更迭させるなど、多くの反イブン派・反新ティムール主義者、或いはニコライ上奏事件の際にニコライが持参した書簡にサインしたイブン罷免の賛同者を罪状捏造や過去の経歴を引用して、処刑・懲役・左遷・国外追放などで一斉に排除した。結果、政府・宮廷内には表立って彼を批判出来る人物は存在しなくなり、彼の影響力は日増しに増大した。

統一歴135年3月30日にLIATによる武装蜂起発生が帝国へと報告されると、皇帝ミーラーン・ティムール2世は新ティムール主義の正当性を改めて再認し、彼の支持と宰相レフ・アヴィサロヴィッチ・ボラーゾフの両名の推挙により、イブン・イル・アオルソイは書記官長の職から再び宰相の地位へと舞い戻ることとなった。イブンはLIATの武装蜂起を歓迎する声明を発表しつつ、もしLIATの内紛が長期化し、東トルキスタン住民の中でトゥルケスタン帝国への亡命希望者が確認された場合に備え、そうした亡命の全面解禁と亡命後の政府による保護、就労支援を公的に確約した。また、彼は軍部と密かに会談を進め、LIATへの支援拡充と事実露呈を防ぐ為の徹底的な情報統制を密約した。

そして、3月31日午後に中華連邦共和国軍がLIATに対し決定的な敗北を期したという事実は帝国を震撼させた。経済・軍事的に圧倒的優位にあると評価されていたはずの中華連邦共和国が一部の兵士の離反を含め、脆弱な対応を見せたからである。こうした事実は政府・宮廷内に於いて、中華連邦共和国への軽蔑の拡大と新ティムール主義の先鋭化に拍車をかけた。(一部の専門家の間では、『このような帝国内での慢心の蔓延が超法規的な早期の開戦の原因となった』と主張されている。)

|

| トゥルケスタン帝国の政治の簡単な図解。尚、宰相は不在でも執政は可能である。 |

ティムールの関与発覚とその反応

ところが、4月2日になると状況は一変した。中華連邦共和国やレグルス第二帝国を含むトゥルケスタン帝国に敵対する複数の国家の各報道機関・報道会社に、『本事件のトゥルケスタン関与について』と評された手紙が入った封筒や電子メールが一斉に送りつけられた。内容は要約して、以下の通りである。

| LIATの武装蜂起は、ティムール朝トゥルケスタン帝国の工作によるものである。(中略)トゥルケスタン帝国はトゥルケスタン陸軍を用い、民間総合商社“アルタミラ商会”の関連企業である《ラスコー》を通じて、LIATに武器提供および貸与、また国際銀行である■■■■■[※]を通じた遠隔的な資金援助を行い、その見返りとして、独立達成後において「トゥルケスタン人と東トルキスタン住民の対等化および就職・移住・公務従事の許認可」などの諸条件の許可と中華連邦共和国新疆省での情報提供をLIATに指示している。 |

※:この部分は原書でも特殊インクで黒塗りされていた。

当初、中華連邦共和国など各国当局はこの匿名の便箋に懐疑的であったが、この手紙が発見される約6時間前に、LIATに対する情報収集にあたっていた中華連邦共和国の兵士数名が新疆省 カラマイ市内のホテルにて殺害されており( カラマイ暗殺事件)、その報告と共に現場にトゥルケスタン帝国陸軍が正式採用していた 5.56x45mmライフル弾の空薬莢数個や、 戦闘靴γ型の跡が発見されたことが報じられると、中華連邦共和国はトゥルケスタン帝国に対し、非常に強い抗議の念と共に、関係者への強制捜査を行うと表明した。

一方のトゥルケスタン帝国は一時この発表に沈黙を貫いていたが、数時間後の官邸報道長官 アジム・ハン・デュマガリエフの緊急記者会見を通じ、LIATへの関与を全面的に認める発言を行った。デュマガリエフ報道官は「同胞を助けることの何が悪いのか?」と公言したが、カラマイ暗殺事件に関しての関与は否定を繰り返した。

また中華連邦共和国の強制捜査への報復として、トゥルケスタン帝国首都 サマルカンドに駐在していた中華連邦共和国大使館の職員総勢50名をルクレフ経由で送還し、またトゥルケスタン帝国軍は中華連邦共和国・ルクレフ大公国・イラン高原にそれぞれ国境警備隊に変わり、陸軍各方面隊を進駐させる決定を下した。

トゥルケスタン帝国の発表の数時間後に、LIATの指導者鍾輕民はインターネット上で声明を発表し、「同じテュルク人として、英断を誇りに思う」と発言した。

|

戦争の経過

開戦

4月15日、トゥルケスタン帝国空軍

JF-92 ヴェオッサからなる第二航空中隊《ハディード・アル・ザカート(日:鋼鉄の喜捨)》は、中華連邦共和国新疆省領空を高速で侵犯し、国境に隣接する

塔城基地および当該基地に駐在していた第7歩兵連隊戦闘団を二度空爆した。

トゥルケスタン帝国は、攻撃の数分前に、中華連邦共和国に対し

「中華連邦共和国およびその同盟国に対する開戦の宣告」とされる宣戦布告の電報を送り、国境に配備されていた第1・2・3方面軍が侵攻を開始した。またトゥルケスタン帝国の要請に基づき、スィヴェールヌイ諸島共和国・極東蝦夷共和国・イェリング朝シェラルド王国が、中華連邦共和国の要請に基づき、レグルス第二帝国・ルクレフ大公国が参戦を表明した。(この開戦を以て、

東トルキスタン“戦争”が始まったとする意見もある。)

宣戦布告に際し、中華連邦共和国は宣戦布告受理の確認が遅れ、トゥルケスタン軍の塔城攻撃直後にそれを受理したことを引き合いに、「トゥルケスタン帝国軍による塔城空爆は、事前通告も無しに行われた重大な背信行為である。」との見解を表明した。

また、3月30日にトゥルケスタン帝国シンド州州都カラチに於いて、ルクレフ大公国籍の果物商のタミル系50代男性が市民との口論の末、殴打されて死亡するという事件が発生しており、トゥルケスタン帝国警察は事件を隠蔽したが、開戦後にその事実が発覚するとルクレフ大公国は強く反発し、ルクレフ国内の世論が一挙にトゥルケスタンに対する徹底交戦へと傾いた。

|

|

| 空爆により炎上する塔城基地(市民撮影) |

演習時のJF-92 |

進軍

中華連邦共和国への侵攻

中華連邦共和国国境から侵攻したトゥルケスタン軍は、

M型主力戦車などを中心とした機動性の高い部隊編成(機甲師団)による電撃戦から戦線突破を始めた。トゥルケスタン軍が電撃戦を選んだ理由としては、

| ●応戦に現れる中華連邦共和国軍の本隊が到着する前に東トルキスタンを確保し、経済及び軍事面に於いて優位に立つ中華連邦共和国に対し、早期決戦を政府と軍部が望んだ説。 |

| ●敵軍を効果的に攪乱・分散させ、LIATと協力し各個撃破を意企した説。 |

| ●ウルムチやカラマイ、新疆三大産油地などを早期に確保することで、中華連邦共和国の弱体化及び自軍の継戦能力の強化を意企した説。 |

などが、戦後に

カルロ・アオスタ、

湯龍宗、

リリック・エンデヴァーらによって指摘されている。特にカルロ・アオスタは自著

『アジアの黎明(L'Alba Dell'Asia)』(統一歴161年 Zanichelli Editore S.p.A.)に於いて、

| 「トゥルケスタン帝国の軍事及び政治的行為は(中略)大半がLIATへの信頼と希望的観測、中華連邦共和国への明白なライバル視が根底に存在していた。」 |

と言及している。事実、トゥルケスタン帝国は民兵に過ぎないLIATに

バインゴリン・モンゴル自治州の

輪台県など占領地の一部の行政権・治安維持委任で合意しており、LIATの指導者である鍾輕民を戦時中にアルマトイに親征していた皇帝ミーラーン・ティムール2世に謁見させている。これらの行為は、東トルキスタンで大きく支持を得ていたLIATを帝国に取り込むことで、支配地域での融通を利かせ、戦中・戦後の統治に大きく寄与させようとしていたことを意味する。また、LIATはトゥルケスタン帝国という強大な後ろ盾を得たことで支持を更に拡大させ、民族自決への更なる確証とLIATへの信頼を新疆省内外のテュルク系住民達に持たせようと考えていた。(戦後、

ミノリニア王国に亡命した元LIAT参謀

畢氾偉が口頭記述した

『LIATとは』{統一歴156年 หนังสือไหม}による。)

トゥルケスタン軍は、戦前より既に整備されていた中華連邦共和国の野戦陣地を回避或いは陽動の為、空爆から戦闘が続いていた搭城からの侵攻ではなく、

タジキスタン省に接続する

カシュガル地区の南西、

ヤルカンドからの侵攻を計画した。これは電撃戦の実行にあたり消耗を最小限に抑える為であり、

パミール高原に内包される南タジキスタン方面の侵攻は、越境後の

タクラマカン砂漠での補給路確保の難点などから現実的ではないとする既存の戦略の裏をかく意図があった。この為、トゥルケスタン軍は侵攻後は

ヤルカンド川や各所の

オアシス確保を最優先事項と捉えていた。また、カシュガル地区侵入後のトゥルケスタン軍は、中華連邦共和国軍の包囲網を完成させる為の高所確保を優先すべく、ヤルカンド到達後はヤルカンド川沿岸を伝って

キルギス省境へと北進し、新疆省の省都カシュガル市を含む一帯(

第一包囲網)と

アクス地区を越えた先の

イリ・カザフ自治州一帯(

第二包囲網)の包囲を急いだ。

ルクレフへの侵攻

中華連邦共和国との戦端が開かれたのと同時に、トゥルケスタン帝国軍はルクレフ大公国への侵攻を開始した。トゥルケスタン軍はパキスタン省シンド州

ターパーカル市からルクレフ大公国

グジャラート州へと

幹線道路を用いて侵攻する計画を実行した。トゥルケスタン軍がグジャラート州侵攻を立案したのは、グジャラート州が存在する

サウラシュートラ半島(カーティヤワール半島)や半島南方の

カンバート湾(カンベイ湾)で豊富に産出される

原油と、ルクレフで石油科学製品生産の約7割・医薬品の約4割を占める当該地の

石油精製施設(精油所)、またはそこからルクレグラード(アジメル)へと伸びる

石油パイプラインを早期に支配下に置くことで、トゥルケスタン帝国自身の継戦能力向上やルクレフ大公国弱体化を画策した為である。

侵攻後、グジャラート州南西部の町

ラクパトにて両軍は会敵した。敢えて侵攻を夜間に遅らせたトゥルケスタン軍は、既に町内にて待機していたルクレフ陸軍第二軍第5歩兵師団第3-5大隊、祖国防衛隊民兵第28師団第3大隊への急襲を敢行した。(

ラクパトのアナグマ作戦)攻撃は功を奏し、ルクレフ陸軍は東南方へと敗走した。

トゥルケスタン軍は

ブージへと南下した後、進路を西方へと変え、

アンジャル、そして地方都市

ガンディダムへと進軍を続けたが、ラクパトにて敗走したルクレフ陸軍第二軍第5歩兵師団第3-5大隊、祖国防衛隊民兵第28師団第3大隊が第二軍第5歩兵師団第4ー8大隊と合流したことで戦線を再構築しており、ガンディダム郊外でトゥルケスタン軍の進軍を防ぐことに成功する。ルクレフ軍は急遽戦線の押し戻しの為、敵軍の中央突破を計画し、

アフマダーバードより急行していた第4軍第1軽戦車師団の到着後、侵攻直後にて防御体制の不完全なトゥルケスタン軍を強襲した。ガンディダムではルクレフ空軍による戦術的な爆撃や激しい市街地戦が多数繰り広げられ、市民・兵士に多数の犠牲者を出しながらも猛攻を続け、一週間後、遂にガンディダムを奪還した。

その後、トゥルケスタン軍とルクレフ軍はガンディダムを挟んで対峙し、局所的な戦闘はありつつも基本的に双方の攻撃は少なく、戦線は膠着状態に陥った。

|

|

| グジャラートへの侵攻(赤:トゥルケスタン、青:ルクレフ) |

「ラクパトのアナグマ作戦」でのトゥルケスタン陸軍砲兵隊 |

中華への快進撃

第一・第二包囲網を造成したトゥルケスタン帝国軍は、包囲網内にて防衛を迫られる中華連邦共和国陸軍の迅速な殲滅を計画し、4月23日13時より二度に渡る降伏要求を呈示したが応じなかったとして、明朝7時56分より包囲網への一斉進軍を始め、8時33分に包囲網内の中華軍と交戦した。(「

イリ盆地の戦い」「

ジュンガリアの戦い」)この計画は、天山山脈・

ボロホロ山脈を越え、

ポロヴェツ草原(キプチャク草原)での勢力を東方に伸張させようとの意図で「

ポロヴェツ草原拡大作戦」と呼ばれた。戦いは熾烈を極めたものの、29日には第二包囲網が、30日には第一包囲網での中華軍殲滅に成功し、トゥルケスタン陸軍・空軍は大勝を収めた。これら戦勝は軍部だけでなく、帝国内の世論にも好印象を与え、更にトゥルケスタン軍の進軍を加速させる一因となった。しかし、一方で大量の中華軍所属の捕虜や負傷者を抱えたトゥルケスタン軍は出費増大を危惧し、アクス郊外にて捕虜とした中華軍兵の大半を銃殺し、「

アクス大虐殺」とされる

ジェノサイドを行ったとされる複数の証言がトゥルケスタン軍兵士や地元住民から上がっており、中華連邦共和国では包囲網での自軍壊滅・大量虐殺の事実が(戦中では減退を防ぐ為に情報統制されていた)戦後露呈すると、新聞メディアを中心にこの一連の期間のことを

「血の四月」「ブラッディ・エイプリル」(繁体字:血腥的四月)と呼ばれるようになる。

包囲網解消を受けたトゥルケスタン軍は侵攻を加速させ、5月初旬に中華連邦共和国軍によって防衛線が引かれていた州都ウルムチに到達した。開戦直後からのLIATによるゲリラ的戦法が功を奏し、トゥルケスタン軍到達からわずか1週間強でウルムチは陥落した。中華連邦共和国軍がこれ以上の応戦はトゥルケスタン軍による各個撃破に繋がると考え、継戦能力回復の為に防衛線をウルムチから

甘粛省西部の省境にまで後退させたことも要因となり、トゥルケスタン軍は5月15日までに新疆省全域を占領することに成功した。ウルムチ占領が国内に伝えられると、アルマトイに親征していた皇帝ミーラーン・ティムール2世の賞賛と祝福の思し召しが全国に報じられ、また、宰相イブン・イル・アオルソイによって戦線に居る全ての兵士への更なる国民の奉仕が要請された。

甘粛省へも攻撃の手を伸ばしたトゥルケスタン軍ではあったが、主力戦車を基軸とする機甲師団による電撃戦の展開は新疆省や甘粛省等の広範囲に渡った為、進軍速度に補給線構築が間に合わない状況が頻発していた。特にウルムチ陥落以降は特にその傾向が顕著となり、軍部内でもそれに関して「浸透を弱め、補給線構築後に再開すべき」との意見も上がったが、中華連邦共和国との短期決戦を望んだ将校が多数派を占め、また、今まで醸成されていた東アジア諸国へのライバル意識を背景に、戦争での自国優勢が各種メディアによって積極的に報道された煽りを受けて、世論の過激性が日増しに強まっており、軍部も引くに引けない状況となっていた。

停滞と憂慮

宣戦布告直後からの快進撃を続けていたトゥルケスタン軍は新疆省占領以後、急速にその勢力を弱めることとなる。中華方面での兵站の杜撰さが前線の浸透力低下に起因し、したがって甘粛省との省境での中華軍の防衛線突破に至らなかったことと共に、軍部の想定以上のルクレフ方面の苦戦が重なった為である。トゥルケスタン軍は戦線膠着による長期戦は国力差の為に不利であると憂慮し、大幅な戦争目標変更を余儀なくされた。

まず、軍部は中華方面での侵攻を中止した。その後の中華軍の反抗を予期して、確保した要塞や基地を利用し、

陣前減滅を目的として省境に沿った防衛線「

ダールル・イスラーム・ライン」を敷いた。名称の

ダールル・イスラームとは「イスラムの家」と訳され、伝統的なイスラム教での価値観として「イスラム圏」とその他地域を区別するものとして表される。この場合は、トゥルケスタン帝国側が正統なイスラム国家圏で、中華側が戦火に明け暮れる異教の地としての境界線を示したとされる。

また、ルクレフ方面では継戦目的のグジャラート州掌握を断念し、パンジャーブ州→

ハリヤーナー州→

デリーの順で重要拠点・都市を征服し、ルクレフとの早期決戦へと指針を変更した。これに基づき、グジャラート方面を担当する戦力全てを一時再編し、戦線維持の為の最低限度の部隊を除き、大半をパキスタン省北西部の中心都市

ラホールへと集結させた。

しかし、状況は芳しくはなかった。トゥルケスタン東方方面軍は、中央軍部からの要請で兵站が途切れた甘粛省内の戦線から北パキスタンへと大軍を移動させる他無かった為、帰路で兵士の餓死者が続出し、また、燃料の補給もままならず、多くの軍用車両が途中で打ち捨てられた。こうした状況での士気低下は著しく、占領下の都市では、5月中旬以降トゥルケスタン軍兵士や関連した人物による犯罪件数が急増した。当時の陸軍司法科直属の国家警察団本部長

アクバルショ・ツルスンゾダは、陸軍大将

アル・イチケリア・ザハーロフに対し、混乱した指揮統制を是正し、軍律による厳格な占領地の統治の要求を進言するほどに事態は切迫していた。しかし、軍部は戦略的勝利が戦局や士気を好転させると信じ込んでおり、事実、戦中に開催された第20回ティムール朝独立戦勝記念日に於いて、軍代表を務めたアル・イチケリア・ザハーロフは「

勝利こそが戦争を牽引する」旨の演説を行い、その態度を鮮明化させている。

大きな損害を出しつつも、トゥルケスタン軍は部隊再編宣言後の1ヵ月後には北パキスタンに集結した。ここには第一皇太子

ハーシムも兵士達を鼓舞する狙いで視察に訪れており、ムルターン―

イスラマバード―

ペシャーワルと各地を転々と巡り、このことは大手メディアによって大々的に報道された。このように、トゥルケスタン軍のインド決戦への用意は相応の兵力と政治的・軍事的両面の協力を以て実施されたものであり、パキスタン省

パンジャーブ州行政管区役所の公式統計では、トゥルケスタン軍のみでも1/3にあたる兵力が集結し、多くの物資や人員が集積されていた。一方でこの極端な再編活動が戦略的に重要視されていなかった南パキスタンの手薄さに起因し、結果として次の

カラチ強襲を招いたとする説も提唱されている。

|

| デリー侵攻に向け、補給品を積み、アフガニスタン州の山岳地帯を通行するトゥルケスタン陸軍 |

不意打ち

トゥルケスタン軍の対ルクレフ大規模攻勢の凡そ1週間前、加えて皇帝ミーラーン・ティムール2世生誕の翌日6月7日午前1時50分、突如、中華連邦共和国海軍主力部隊がカラチ近海に出現し、インド洋上での哨戒任務にあたっていたスィヴェールヌイ海軍を突破した。深夜の奇襲に虚を突かれたトゥルケスタン軍は大混乱に陥り、その隙を狙った連合軍はトゥルケスタン帝国最大の港湾都市兼軍港であるパキスタン省カラチへと急行。その後、ルクレフ大公国や各国義勇軍等によって編成された連合軍揚陸部隊がカラチとシンド州最西部の都市グワーダル(グワダル)にて多くの犠牲者を出しながらも上陸に成功、これを占領した。(

カラチ強襲)これによって帝国海軍沿岸防衛隊およびスィヴェールヌイ海軍艦艇が甚大な損害を被り、そしてトゥルケスタン帝国はシンド州西南部の支配を喪失することとなる。

計画

中華連邦共和国率いる連合軍は新疆戦線に於ける膠着に悩まされていた。戦前からトゥルケスタン軍は軍量に任せた大量突撃と機甲師団による電撃戦、要所を抑えた早期決着を見込んだ戦略を執ると中華連邦共和国軍部は想定してはいたものの、予想以上に対中防衛線「ダールル・イスラーム・ライン」の構築が迅速であったことから、甘粛省やシベリア方面からの戦線打開は困難と目されていた。

また、ルクレフ大公国は早期の防衛線構築によってトゥルケスタン軍の侵攻を抑えてはいたものの、ダールル・イスラーム・ラインの構築を暗号化された文書を解読し、内容にトゥルケスタン軍が将来的にルクレグラードへの一点突破を計画していたことを発見した為、軍部内は一時的な混乱に陥った。ルクレフ軍上層部は外務省含む政府に中華連邦共和国との早急な事態打開の為の包括的な会談開催を打診した。

一方の中華連邦共和国は新たな戦線の創出が戦況打開に繋がると考え、ルクレフ大公国からの要求を快諾し、自国内の中心都市上海で首脳会談を開催した(

上海継戦会議)。この会議では、戦況打開の方策検討の他、戦後処理、LIATやテュルク人問題、相互の経済支援等が活発に議論された。この結果、中華連邦共和国とルクレフ大公国は合同で軍隊を組織し、カラチを含むトゥルケスタン帝国パキスタン省への強襲揚陸を敢行すると決定した。

実行

連合軍部隊はカラチでは中華連邦陸軍第77歩兵師団(内訳は第771戦車旅団戦闘団、第772歩兵旅団戦闘団、第51騎兵旅団戦闘団)が、グワーダルでは同国軍第91歩兵師団(内訳は第101歩兵旅団戦闘団、第115歩兵旅団戦闘団、第123騎兵旅団戦闘団)がほぼ同時に揚陸を開始した。

トゥルケスタン軍の主力部隊が北方に展開しているとはいえ、軍港兼重要地点として以前から整備されていたカラチの揚陸は凄惨を極め、連合軍部隊総勢30,000名、車両3000両が上陸したものの、湾岸に建設されていた機銃・重砲トーチカからの一斉掃射を真面に受けた為、部隊の半数が戦死・戦傷した。この惨状は死傷率が非常に高かった為、「

カラチ・デッドライン」と呼ばれている。しかし、それでも連合揚陸部隊は進軍を続け、洋上の艦隊からの艦砲射撃やミサイル・無誘導ロケット弾攻撃のおかげもあり、揚陸部隊接岸の6月7日午前2時49分から約4時間後の同日午前6時59分にカラチ近郊のサンドスピット・ビーチとマノラの橋頭保構築に成功したとの報告が中華連邦軍上層部に届いた。

グワーダルでもトゥルケスタン軍の抵抗は続いたものの、上陸開始の約2時間後にはグワダル港を含む半島の占領に成功した。

また、この際空母から多数の戦闘機が発艦し、トゥルケスタン空軍の戦闘機編隊とインド洋洋上で交戦状態に入り、東トルキスタン紛争最大の空戦「6月8日の航空戦」が発生した。この戦闘の結果、トゥルケスタン空軍戦闘機15機が撃墜され、連合軍側も中華連邦共和国空軍が6機、ルクレフ空軍が9機撃墜されたが、かろうじてカラチ及びグワダル空域の制空権制圧に成功した。この背景にはトゥルケスタン空軍の初動の遅れ、そして洋上の艦隊や揚陸部隊からの支援攻撃による対空コンプレックスの構築が大きく寄与したとされている。

上陸後

カラチに上陸した連合軍部隊はカラチの包囲、その間に他方面の防衛線構築に勤しんだが、ルクレグラード方面に展開していたトゥルケスタン軍の本隊がカラチから合流し、同地で大激戦が勃発した。(

カラチの戦い)両軍は入り乱れ、双方に甚大な被害をもたらしたが、既に多くの部隊や物資が南インドに輸送されており、橋頭保経由で領内に侵入し、結果、連合軍はトゥルケスタン軍の反撃を退けることに成功した。

この時、第77歩兵師団長の陳金春は敵軍の戦意喪失を目論み、迅速なカラチ西方に位置するキーマリ空港への進軍を呼びかけたが、連合軍兵士の疲弊やトゥルケスタン軍の抵抗から大規模な絨毯爆撃・洋上砲撃の後に延期された。

揚陸後の6月8日深夜から6月17日までカラチ・グワーダル両地域への大規模な爆撃・洋上からの砲撃が敢行された。対象の軍事施設や

トーチカは勿論、空港や港湾施設、住宅地にまで無差別攻撃は実行され、特に爆撃は1週間半も継続され、そこでは爆弾のみならず、焼夷弾・榴弾、戦闘機による機銃掃射、果ては戦車用の徹甲弾まで用いられたという当時の爆撃機搭乗員の証言もある。この爆撃によって街は火の海と化し、また、燃え上がった炎が建物の間で

火災旋風を巻き起こし、これはカラチの市民や兵士に大きな被害をもたらした。この爆撃は高い効果を発揮したものの、あまりの残虐性に世界から非難が殺到し、また同時に不発弾も大量に投下されたことで連合軍の進軍中に建物の残骸に埋没していただろう爆弾が各地でいくつも突発的に爆発し、これにより連合軍も多くの戦死者を出した。(現在でも建設作業中に当時の不発弾が爆発するなど、後世への影響も決して少なくない。)

グワーダルでは連合軍は北上、

グワーダル国際空港を確保した。この空港は後に連合軍のトゥルケスタン内部侵攻の重要拠点となる。

補給を完了させた連合軍は幹線道路を伝い各方面へと進撃し、揚陸開始から約2週間でパキスタン州南部一帯を占領下に置いた。カラチでは連合軍の包囲を受けても尚も戦闘が続いていたが、兵站が途切れ補給もままならない状態での継戦は困難と考えたトゥルケスタン軍・同国軍港湾警備隊が次々と降伏し、6月25日午前4時32分に第77歩兵師団は連合軍によるカラチ占領を宣言した。

|

|

| カラチ強襲図 |

中華連邦共和国軍がカラチ近郊の街にて交戦する様子(当時のプロパガンダより) |

|

|

| 戦前のカラチ(開戦直前では帖国の都市として第一位の経済力を誇った) |

大規模空襲後のカラチ(インド洋方面を望む) |

戦況一転

ルクレフ軍大攻勢とアーブー山の戦い

東部戦線では、カラチの連合軍の攻勢に合わせ、ルクレフ軍がアフマダーバード、南ラージャスターン、そしてトゥルケスタン軍本隊と対峙するの三方面で作戦を開始した。7月10日に補給が完了した第二軍はラージャスターン突破、グジャラートの迂回を開始した。ルクレフ軍はアフマダーバードへの攻撃をかけたが、これはあくまで連合軍の負担を軽減し、加えて今後に行われるであろうグジャラート包囲の為の攻勢をカモフラージュする為の陽動としての役割を負っていた。

しかし一方で、連合軍による出方を警戒していたトゥルケスタン軍は、すぐさまグジャラート州北部にそびえる

アーブー山(Mount Abu)に事前にルクレフ軍によって築かれていた要塞・堡塁を整備し、兵力を集中させた。ルクレフ軍にとってもアーブー山は元来ラージャスターン州とグジャラート州の州境の中間に位置する高台と戦略的に有益な立地を誇っており、今回のグジャラート包囲に於いてもトゥルケスタン軍の補給線分断の為の重要な足掛かりとなり得る場所であることに変わりはなかった。(アーブー山はジャイナ教の聖地としても有名である。)双方の思惑が交錯する中、7月13日アーブー山に向けてルクレフ軍

東部方面主力第二軍と

祖国防衛隊民兵が到達し、14日に当地の防衛にあたっていたトゥルケスタン第1東部方面軍団傘下の

第3歩兵連隊との間で戦端が開かれた(

第一次アーブー山の戦い)。戦闘は如何に迅速に要塞を攻略できるかにかかっており、敵軍の増員を恐れるルクレフ軍は徹底的な防衛線突破を目論んだ。ルクレフ砲兵部隊は昼夜通して砲撃を行って山岳の補給・連絡線を搔き乱し、また上空からは近接航空支援が行われ、特にその渦中で、ルクレフ軍の戦闘機

PD-1ドラグーンから「バンカーバスター」と呼ばれる新型の徹甲弾頭地中貫通爆弾が投下され、山頂にあった要塞諸共粉々に破壊した。

|

|

| アーブー山中腹の街(アーブー山はいくつかの高地が複合して形成されている場所で、その中に街が存在している。) |

バンカーバスターが山頂の堡塁を爆破した際の写真 |

16日にはルクレフの突破部隊は砲撃後に攻撃を開始。堡塁からの機関銃掃射等で多くの犠牲者を出しつつも、事前に手榴弾や火炎放射器などの装備が整えられていた突破部隊に分があり、16日19時22分にはアブー山南西を占領した。第二次突破攻撃では

マウント・アーブー・ハイウェイの北上に伴い、中腹の街にて大規模な戦闘が発生した。トゥルケスタン軍第3歩兵連隊長

サイイド・ヌルディーンは、堡塁に固執し過ぎて各個撃破されることを恐れた為、味方の援軍到着までアーブー山にて持ち応えることを目標に、連隊を何個かの分隊に分散させ、後退と前進を繰り返し、時として相手に前線を占領させつつも相互の火力支援によって敵の攻勢を鈍らせる

縦深防御へと戦術を移行した。この戦術が功を奏し、16日以降ルクレフ軍に対し多くの被害を与えることに成功したものの、兵士の間からは(縦深防御の特色である敵に敢えて占領させる戦術を引き合いに)「絶対に守り通さねばならない地点であるにも関わらず、何故敵に占領地を明け渡さねばならないのか」と不満が噴出し、結果サイイド・ヌルディーンは部隊再編と意思共有の為に一時撤退先かつ本拠地であるアーブー山北部のジャイナ教寺院

ディルワーラ・テンプルズに部隊を引き上げさせた。しかし、各地の

威力偵察部隊の情報提供により、ルクレフ軍はこの防御が手薄となった隙を見計い、19日午前に新たに到着した機甲師団を主体として、街を南北に縦断する

ピルグリム・ロードから攻撃を仕掛けた。この攻勢は効果覿面(てきめん)で、ルクレフ軍は一挙に街の大部分を占拠することに成功した。勢いそのまま、翌20日にはディルワーラ・テンプルズの包囲を完了し、サイイド・ヌルディーン以下2000人の投降を以てアーブー山の奪還に成功した。

しかし、トゥルケスタン軍はすぐさま反撃を試みた。ルクレフ軍が山一帯を占領した7月20日から7日後の27日、10日後の30日、13日後の8月3日の計三度に渡って、アーブー山奪還の為の反撃を開始した(

第二次アーブー山の戦い)。

27日午前11時10分頃、トゥルケスタン軍はアーブー山西部の国道168号線を南下し、山麓の南西ダワリ・ダネラ地区の農村でルクレフ軍の

第10歩兵大隊と

第100狙撃兵旅団と衝突した。この戦いでは、ルクレフ軍がトゥルケスタン軍の攻勢を予見した途端、すぐさま戦線を張り直して後退、背後の高地を確保し撃ち下ろす戦術を取ったことで、終始防衛側優勢のまま推移し、27日夕方にはトゥルケスタン軍は一時退却した。

30日の攻勢では、トゥルケスタン軍はアーブー山の偽山頂にあたる

ジャバイ確保を計画し、北部の山麓から進軍を開始した。しかし、この攻撃もルクレフ軍が奪還後に設置した即席の陣地に阻まれ、31日朝にトゥルケスタン軍は撤退した。

2日の攻勢は第二次アーブー山の戦いの内最も苛烈で、トゥルケスタン空軍と同陸軍

第12砲兵師団・

第1砲兵旅団の一斉攻撃によってアーブー山北西の陣地は甚大な被害を受け、ルクレフ軍は陣地を手放し、ジャバイから2kmの場所にある堡塁陣地にまで後退せざるを得なかった。トゥルケスタン軍はこれを好機として北西方向から進軍を開始したものの、当時季節外れのモンスーン「

ウッチャイヒシュラヴァス(サンスクリット語: उच्चैःश्रवस्、長い耳、あるいは大きな嘶きの意。インド神話に登場する7つの頭を持った空飛ぶ馬のこと。)」によって記録的な豪雨が生じており、この結果、アーブー山各地で鉄砲水が発生して実際にトゥルケスタン軍の連隊に直撃して約100名の死者・行方不明者が発生し、また、雨によって濡れた地面が泥濘化して行軍する兵士の体力を奪い、軍用車両のスタックが頻発する等、トゥルケスタン軍歩兵師団は当地の踏破に難航し、士気が大幅に減退していた。一方、インド西岸出身で、環境的な要因を過去の経験から十分に理解していたルクレフ軍の

第9歩兵大隊長ラヴィー・ボース(当時の階級は少佐)は、事前にモンスーンによる今後の天気状況を確認し、このモンスーンが長期化すること、また甚大な被害をもたらすであろうことを予期、それを踏まえて30日の攻勢前に大量の発煙筒・発煙弾・フォッグ・オイルを内地から補給した。当日、激しい雨の中でルクレフ軍は、アーブー山の尾根から北西方向に大量の煙幕を迫撃砲・発煙装置から放出した。山颪に乗って斜面を下った煙幕は、激しい降雨による濃霧と相まって非常に濃密な視界不良を起こし、トゥルケスタン軍による敵軍や堡塁の位置特定を困難にさせることに成功した。ここにラヴィー・ボースは航空隊による絨毯爆撃と砲兵隊による一斉射撃を命令し、トゥルケスタン軍に数多くの損害を与えた。この攻撃は8月3日から凡そ5日間も続き、砲撃を受けた北西部一帯が焼け野原と化す程激烈であった。トゥルケスタン軍は被害の甚大さから当地の奪還を諦め、

ここに第二次アーブー山の戦いがルクレフ軍の勝利として終結した。

戦闘終結に一役買ったこの攻撃は後に、当時のモンスーンの名前でもあるウッチャイヒシュラヴァスが登場する『マハーバーラタ』のカシュヤパの妻の姉妹の賭博の逸話に准えて、「カドゥルーの尾隠し」と称された。(戦後すぐに、彼はこの戦闘の功績を讃えられ、二階級特進と英雄的な功績を修めた軍関係者に送られる「

インドの大騎士団員章」が授与された。)

極東蝦夷共和国のトゥルケスタン側参戦

紛争発生の前年に

ティムール朝トゥルケスタン帝国との同盟締結を行っていた

極東蝦夷共和国は同盟締結の際に当時のトゥルケスタン帝国宰相イブンよりトゥヴァ、アルタイ地域の保護占領について同意を得ており、この時点で東トルキスタン紛争参戦へ向けた工作が進められていた。また中華有事の際は双方の参戦をもって問題を解決することを秘密条約である

アスタナ追加議定書により規定した。事実、三月蜂起の発生によって参戦の口実を得た蝦夷軍はトゥヴァ、アルタイへの進駐を行っており、

テュルク民族問題解決委員会を設置し軍政に向けた下準備を進めた。しかしながら、国内の動乱により実質的な参戦は遅れ、5月以降の宣戦布告と派兵を待つことになる。

極東蝦夷のモンゴル侵攻

極東蝦夷共和国の内情

4月15日付けで宣戦を布告していた極東蝦夷共和国であったが、トゥヴァ地域への展開以降大きな動きはなく沈黙を守り続けていた。宣戦布告に至るまで極東蝦夷共和国の実質的最高機関である元老院では「極力中華と剣を交えることなく自国領域の拡大を行うべき」という

中華不介入論が唱えられており皇帝礼楽も元老院の意見を支持していた。ティムール朝トゥルケスタン帝国からの参戦要請に際しても元老院は一貫して中華への干渉を拒否し特にも元老院長でもある板垣実高は

「もし仮に首相政府が中華との戦争を薦めるのであればそれは内戦をも意味する」として強硬に反対した。そもそも極東蝦夷共和国では憲法上は元老院は名誉職的意味合いが強く実権を伴わず、元老の威光によって成り立つ組織であった。そのため当時の首相である間瀬文雄は

「国民の理解が得られている以上、元老にも容赦はせず中華に介入しその膨大な権益を得る。」として元老院の意見を退け首相府主導による政治を断行した。このため国内では反戦派によるデモやクーデター未遂が発生し特にも

ハバフロスク蜂起では死者が出るなど国内を二分する状況となった。

以上の経緯から蝦夷共和国軍が外モンゴル及び中華に進軍を開始したのは5月の下旬になった。

5月14日、極東蝦夷共和国占領地に

トゥヴァ・アルタイ共和国が成立し、同共和国内では大規模な祝賀会が催された。間瀬首相は「トゥルケスタンと我が国の架け橋的存在」「新たなる同胞の誕生を祝福する」として承認。これに対して諸外国は承認を行わず、大多数の歴史家は現在に至るまで蝦夷共和国による実質的な保護国であると位置づけている。

外蒙作戦の展開

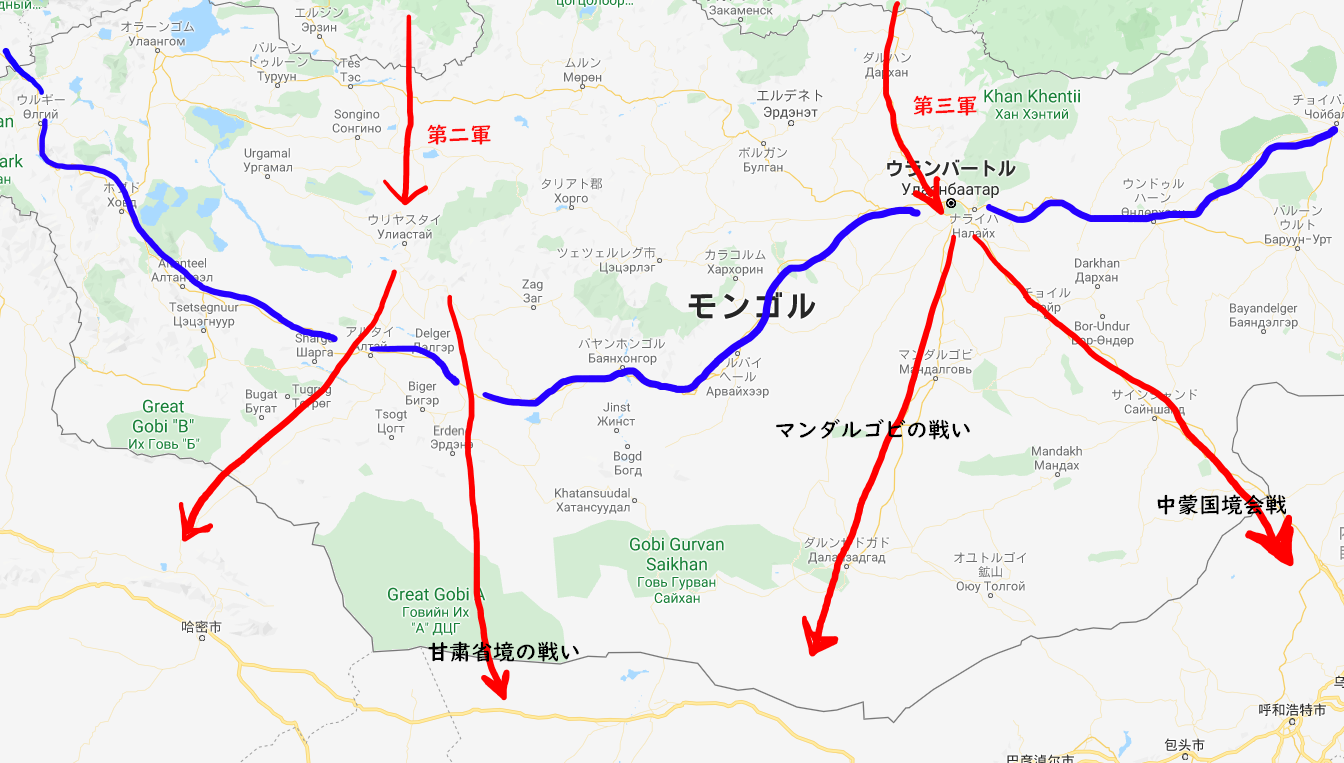

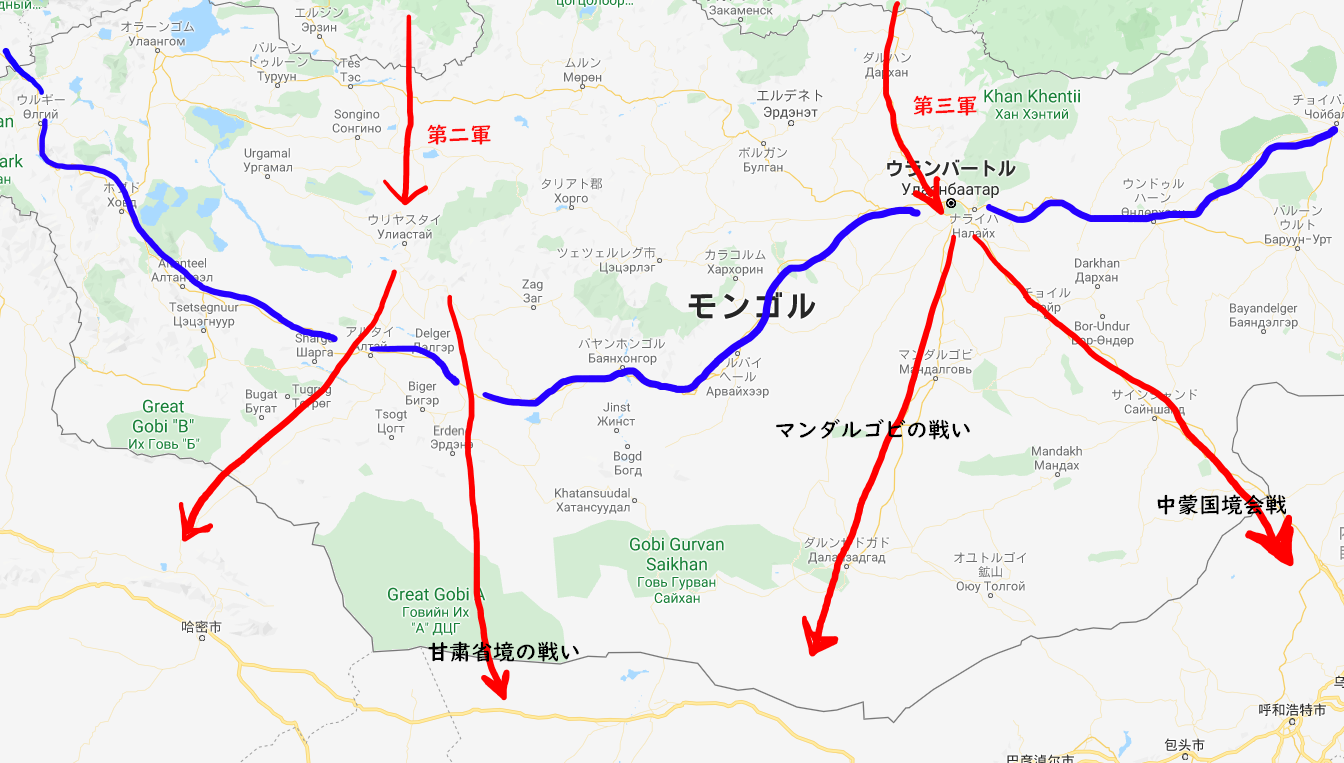

5月23日、首相及び元帥府から甘粛省まで伸びていたトゥルケスタン軍に合流することを目的に中華征伐の第一段階である

外蒙作戦が指令され共和国第二軍、第三軍は外モンゴルへの侵攻を開始した。当初第二軍はウリヤスタイ、第三軍はカラコルムに向けて進軍することとなっており中蝦の実質的国境であった

チョイバルサン・ウルギー線を手前にして中華連邦国境警備隊と会敵し撃破している。(

マンダルゴビの戦い)6月上旬には大規模な戦闘なしに中蒙国境付近まで到達し、第二軍の一部は既に新疆を手中に収めていたトゥルケスタン軍と合流している。ここまで中華軍の組織的抵抗もなく、呆気なく外モンゴルを手にした蝦夷軍はこれ以上の増派を行わず、結果として中華領内での緒戦に苦しめられることとなる。

|

赤→蝦夷軍の進路

青→チョイバルサン・ウルギー線 |

攻勢の陰りと満州侵攻

バヤンノール会戦の勃発

甘粛省にてトゥルケスタン軍と合流した第二軍であったが、一方の第三軍はマンダルゴビの戦い以降単独で戦闘を続けることとなり、蝦夷本土より700kmにも伸びた補給線は限界を迎えつつあった。また、前述のトゥルケスタン帝国側の中華攻勢の停止により内モンゴルに展開する第三軍への圧力は強まった。膠着する戦線の打破をするため、現地軍は一時的に戦略目標をバヤンノール市に定め攻勢を行うことが決定された。

バヤンノール市では北方より蝦夷軍が南下することが事前に知らされ産業の疎開が行われた。7月下旬にはバヤンノール北部へ歩を進め中華軍との本格的な戦闘が始まった。ハンギンへ入った蝦夷軍は中心市街地への攻撃を開始。当初一週間あれば落とせると思われていたバヤンノールでの戦闘は中華側の堅牢な防衛によりこの戦争の趨勢を分けるほどの戦いとなった。幹召廟鎮付近に陣を構えた中華軍はハンギンの蝦夷軍を攻撃。多数の被害を出し、一時西部へ撤退した。

|

| アトラス級はこの戦いから導入された、蝦夷共和国軍の最新鋭戦車である。 |

満州作戦

極東蝦夷共和国では元来から国内の満州族が祖国の解放を訴えており、トルキスタン戦争で民族解放を謳うトゥルケスタン帝国がまさしく解放者であるとして共和国の参戦を強く支持していた。当時の民選院にて多数の議席を保有していた

極東民主党は満州系政党であり、連立与党となっていた

統一民族党とともに内閣は戦争に向けた法案の提出を行い参戦を決行した。これに伴う混乱は前述のとおりである。

以上の経緯により、軍事的目的のモンゴル方面だけでなく政治的な目的であった満州方面への派兵も決定され、準備不足によりモンゴル侵攻に遅れること3ヶ月後ついに満州方面での戦闘が始まった。ただ当初より軍部は作戦の成功に懐疑的であり、当時の軍部大臣であった

アレクサンドル・ウスチノフは

「軍団が固められている満州をせめて何になる。一歩間違えば首都すら落とされかねないのに。」と漏らし、消極的立場であった。

満洲での戦いはバヤンノールでの苦戦を覆すべく8月中旬より開始された。あくまでも陽動としての意味合いが強く戦略目標はハルビン市とされた。極東蝦夷共和国第五軍は越境を開始し、鶏西市を第一目標として中華軍との戦闘に入った。ただしこのとき、北部ルートか南部ルートかで現地軍と司令部との間で揉め、結果牡丹江市を経由する南部ルートが採用された。この南部ルートでは山間部を超える必要があり、また同市での抵抗も予想されたことから軍部は侵攻当初より「ハルビン占領は難しい」との見解を示していた。事実、ハルビン市まで100kmの地点で戦線が膠着し、9月下旬にはむしろ押し返される程であった。

南方からの侵攻に失敗した蝦夷軍は同冬に北方から凍結した松花江を渡河して市内に入る計画を立てた。当初よりの劣勢は増し、牡丹江市にあった

陳朱夏率いる第五軍は、中華軍の攻撃を避ける目的で鶏西市へと撤退し大規模攻勢の実施を待った。

このとき、共和国の支配するモンゴル側の領域はおよそ大部分が砂漠であり兵站の輸送と士気の高揚が最大の課題であったが、政治的理由から行われた東側戦闘地域の劣勢は大きな影響を与えたと言われる。

満州継続作戦

11月に入り松花江が凍り渡河が可能になった。これを好機とみた司令部は進軍を指令、およそ半年にも亘る防衛戦から一転して攻勢を開始した。松花江での戦闘は激しく、ハルビン市に到達するまでに一月を要した。ハルビン市では無血での明け渡しが陳朱夏と中華軍との間で協議され1月1日をもって市街地からの完全撤退と指定区域内の戦闘の停止をまとめた

陳-金合意書が結ばれた。春節を控えた蝦夷軍にとって、ハルビン占領は戦意高揚に大いに役立つこととなる。同時期、バヤンノールの戦いは蝦夷軍の敗色が濃厚となりつつあり、国内での戦争遂行のプロパガンダとしてはハルビン占領は絶好の材料となった。当時の蝦夷共和国国内向けプロパガンダ紙である

満蒙紙は、「我ら同胞の訴えによって開放された哈爾浜は今や共和国法のもとで自由と発展の権利を手に入れた。巴市での戦いは、これら蒙人同胞の帰化に大きく影響を与えるであろう。」と記した。結果的には終戦時までハルビン含めた黒龍江省一帯は蝦夷軍の影響下にあり、このことは講和会議の際に蝦夷共和国の有利に働いた。

この作戦の成功をもとに、蝦夷軍は

長城作戦を考案するが、これは今後の劣勢によって実行されることはなかった。

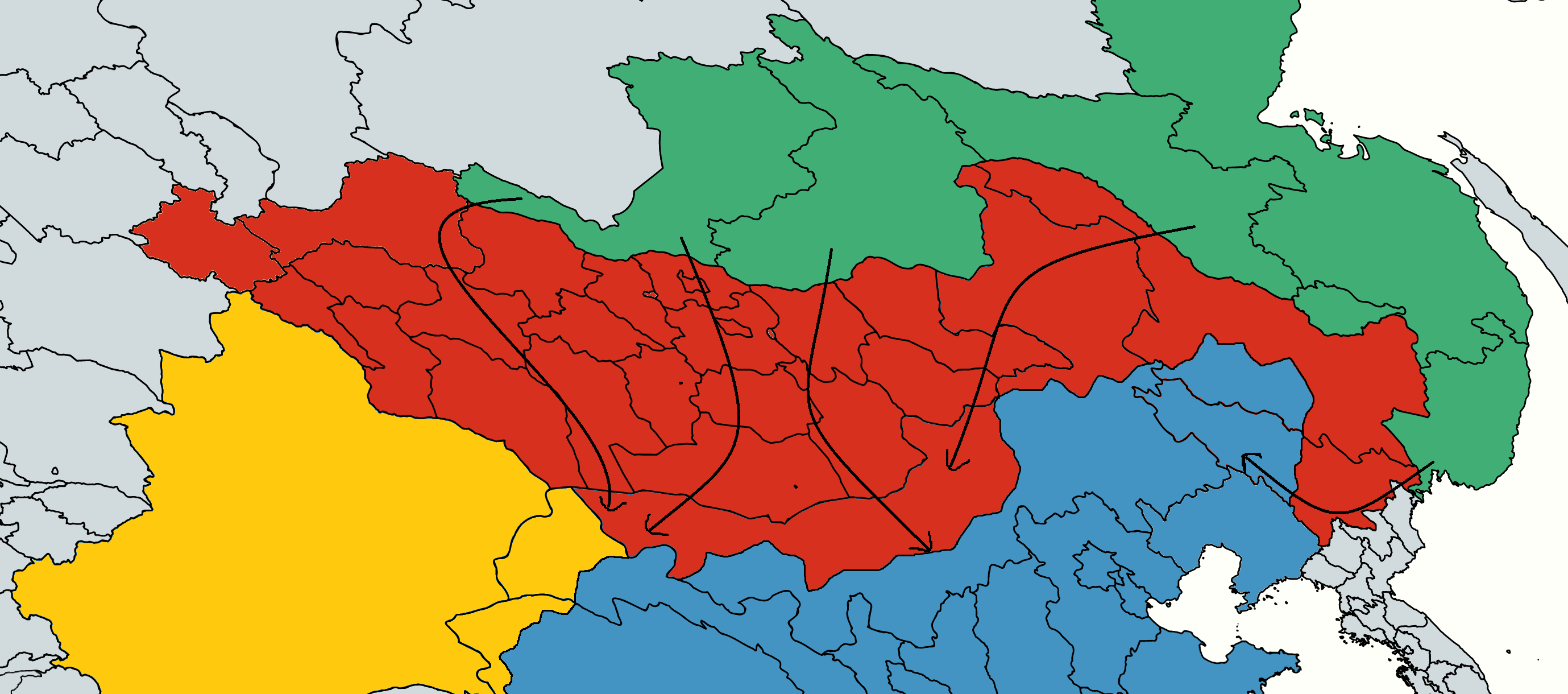

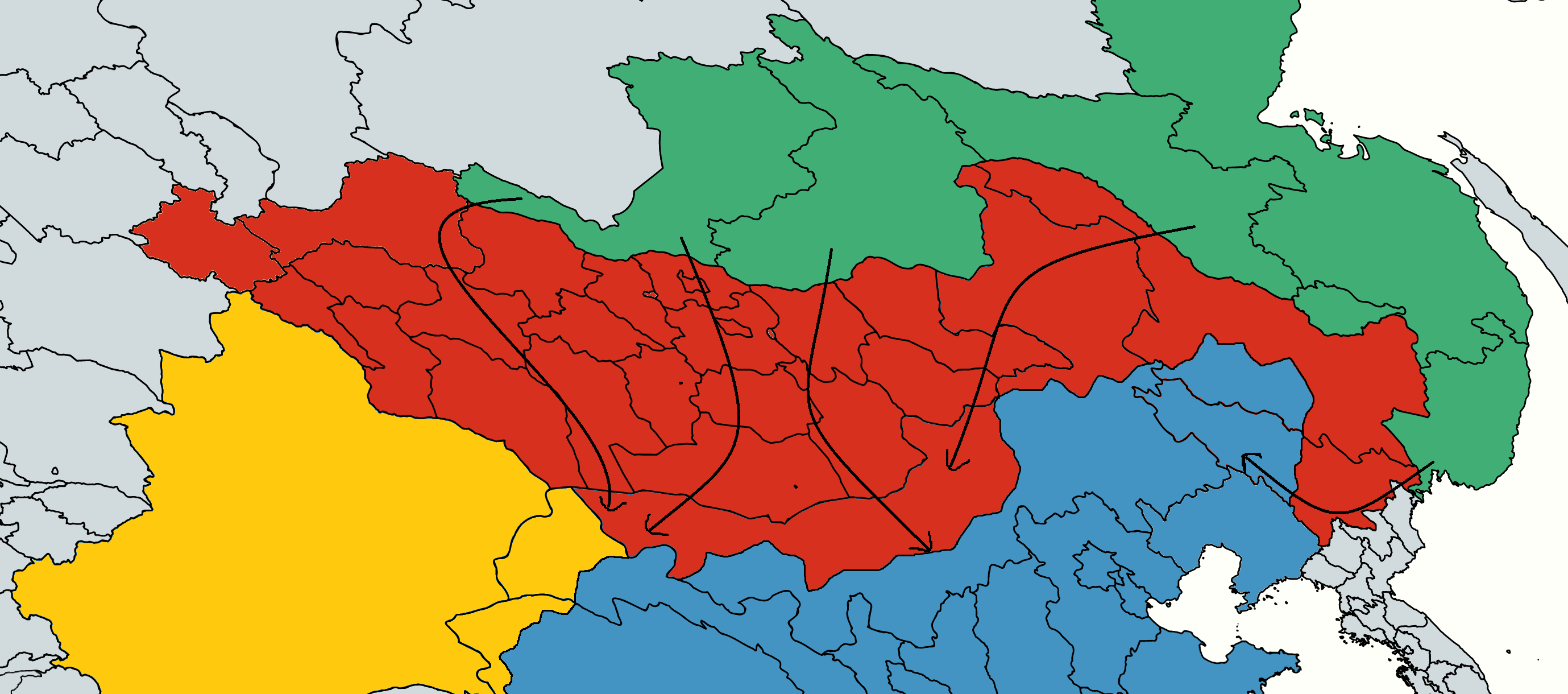

内モンゴルでの敗退

|

赤が蝦夷軍による占領地域、黄色がトゥルケスタン軍による占領地域を表示している。

一見するとモンゴル内での劣勢は分かりづらいが、中華本土へは殆ど侵攻できていない。図示した範囲が蝦夷軍による最大占領地域であり、以後敗走が続く。 |

バヤンノールでの戦いは中華側の有利な状況で終わり、この責任を取り蝦夷共和国第三軍司令官であったパブロフは更迭、新たにエメリヤン中将がその任を得ることとなった。しかしながら司令官の交代では問題が解決されず、結果的には徐々にモンゴル国境、そして蝦夷国境付近まで押し返される事態となる。内モンゴルでは12月の時点で占領地がほぼ喪失し、西側のトゥルケスタン接地部をのこすのみとなっていたが、比較的優勢で済んでいた満州方面へはモンゴル情勢が有利と伝えられ、以後現地での作戦立案に齟齬が出始めるなど悪循環が生まれていった。紛争開始から1年を迎えた翌年3月、共和国皇帝臨席のもとで元老会議が行われ外モンゴルでの情勢悪化を受け和平についての討議が始まったが、このとき共和国皇帝は

ヘイシイペへと譲位がなされており、若き皇帝への戦争責任を躱すためにもこの会議では早期和平が望ましいという意見で一致した。主に討議された議題は次のとおりである。

| ・和平の条件と、勢力均衡に関する議案 |

| ・中華連邦との諸条約に関する議案 |

| ・戦争終結後の国内状況について |

この中で、時の外務大臣であった大島忠尚は勢力均衡を担保するために中華連邦との不可侵の宣言を行った上で、その見返りにバイカル以西領有を承認させるという案を持ち出した。

大島案とも呼ばれるこの和平案は極東蝦夷のメインプランとして交渉の骨子を担うこととなる。一方、戦争終結後の国内情勢はあまり芳しくないというのが大方の意見であり、革命の防止のために強権体制への転換をすべきという軍部の案が最終的に通された。元来より多様な民族の居住する極東蝦夷共和国は、比較的自由な風土と憲法のもとで発展してきた歴史があり、今回の紛争による一部の満州族による独断専行的な軍事介入は国民感情にそぐわないのではないかと懸念されたためでもある。さらに言えば中華軍の攻撃によって損害を被ったモンゴル人と原因を作った満州人との間で闘争が起こることで内戦に発展する可能性すらあり、国家の分裂を阻止するためにも戦争終結後の秩序について定める必要があったのである。

和平交渉の開始

和平交渉は同年4月より開始された。両国はそもそも国交を有していなかったが、当時OFC加盟国であった

十洲連合王国の取次ぎにより非公式での協議が行われることとなり同国函館にて会議が開かれ5月を目処に大筋での合意を目指すこととなった。

極東蝦夷共和国側は満州での優勢を背景に、

| ①外モンゴル全土の影響下の承認 |

| ②東満州の譲渡 |

| ③既に獲得したトゥヴァ・アルタイ地域の承認 |

を要求するが、モンゴルでの疑いようのない劣勢は①と②の条件を拒否させるのに十分であった。ただし蝦夷側もこの条件で合意が得られる可能性はないと見ており、先に仕掛けることで妥協点を見出そうとしていた。

一方で中華連邦は蝦夷側からの賠償金によって疲弊した国内産業を活性化させることを目指し、100億極東ルーブルもの賠償金を要求し、占領地からの完全撤退を迫った。なお、100億極東ルーブルは当時の蝦夷共和国政府予算の3分の2にもあたり、当然蝦夷側は反発した。

双方の主張は平行線をたどるが、そもそも蝦夷側も中華側も戦争の継続には消極的であった。以上のことから、5月頭には蝦夷側が歩み寄りを見せる形で妥結が図られることになる。蝦夷側は外モンゴルの影響下の排除と東満州への野心の放棄を、中華側はその見返りにバイカル以西地域の占有権をそれぞれ認め一応の決着をみた。

中華蝦夷平和条約の締結とその後

5月15日に両国による平和条約の締結が行われた。正式な国交の回復は、

極東蝦夷共和国と中華社会主義共和国連邦の国交回復を待つことになるが、非公式ルートでの外交関係がこの時樹立された。蝦夷は調印に先立って、減額された35億極東ルーブルの支払いを済ませ、戦地ハルビンにて条約締結が行われた。

条約の大まかな内容は交渉時から変化はないものの、極東蝦夷共和国と中華連邦共和国との間で不可侵条約が結ばれたほかトゥヴァ共和国編入の承認などが先立って認められることになった。また、35億極東ルーブルの賠償金により中華連邦では産業が活性化し各国から投資が集中、バブルの崩壊を経て革命が起きるなど間接的にではあるが体制の転覆につながった。結果、後継国家の

中華社会主義共和国連邦は東の十洲連合王国と東北連邦への影響力の拡大を目指し

利尻島砲撃事件などの実力行使をする。極東蝦夷は最大限の警告を発したものの、平和条約にある不可侵の観点から直接的な行動に出ることはなかった。

最終更新:2023年10月17日 16:37