| この項目ではなんちゃら戦争について説明しています。そのほかの企画については過去企画を参照してください。 |

| imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 | この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(142年10月) |

| クリミア戦争(くりみあせんそう、英:Chrimean War、統一歴142年 - 142年)は、黒海油田を巡るモレラ共和国とアナトリア王国の紛争及び、これを機にクリミア半島へ侵攻した月ノ谷共和国連邦と両国との一連の戦争を指すものである。月ノ谷と同盟国ユークバニア連邦共和国は、モレラ、アナトリア両陣営から干渉戦争を受けたが、モレラ=アナトリア間は黒海紛争を停戦しなかったため、三つ巴の様相を呈した。 | クリミア戦争 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

目次[非表示] 1. 概要 2. 背景 2-1. ボスポラス海峡条約 2-2. シチリア戦争と中華戦争 2-3. 黒海油田の発掘 3. 開戦 4. 開戦後の経緯 4-1. コンスタンティノープル和平交渉 4-2. エーゲ海海戦 4-3. クリミア侵攻とカルス要塞の占領 4-4. ヤルタ上陸作戦 4-5. バラクラヴァの戦いとセヴァストポリ包囲 4-6. セヴァストポリの戦い 4-7. カルス要塞の陥落とクリミア戦線の膠着 5. 終戦と講和 5-1. ラ=プラティエによる終戦工作 5-2. パリ講和会議 6. 影響 7. 関連項目 8. 参考文献 |

|

| |||

| 戦争:戦争 | |||||

| 年月日:2020年10月05日 - 2020年10月19日 | |||||

| 場所:黒海、クリミア半島、アナトリア東部 | |||||

| 結果:月ノ谷のクリミア撤退、海峡条約の破棄 | |||||

| 交戦勢力 | |||||

| 黒海紛争 | |||||

| 最も高貴な共和国モレラ | アナトリア王国 | ||||

| トラキア・ローマ帝国 | シェラルド王国 | ||||

| クリミア戦線 | |||||

| 月ノ谷共和国連邦 | 最も高貴な共和国モレラ | ||||

| ユークバニア連邦共和国 | トラキア・ローマ帝国 | ||||

| カルス戦線 | |||||

| 月ノ谷共和国連邦 | アナトリア王国 | ||||

| ユークバニア連邦共和国 | シェラルド王国 | ||||

概要 | |||||

黒海油田を巡るモレラ=アナトリア間の対立は紛争へ発展した。この隙をついて月の谷はクリミアへ侵攻。モレラ、アナトリア両国はこれに干渉すべくコンスタンティノープル和平交渉を開始した。しかしこれは紛糾の末に破談。この間に月ノ谷はクリミアを掌握した。 黒海の制海権を巡る争いは、シェラルド=アナトリア艦隊がエーゲ海海戦でモレラ艦隊に勝利したものの、直後に黒海で嵐にあい壊滅。結果モレラが握ることとなった。モレラ、トラキア連合軍はクリミアへの上陸作戦を行い、シェラルド=アナトリア王国軍はカフカス経由の北上を計画したが、月の谷軍が反乱軍を手引きし先制してカルス要塞を占領した。モレラ、トラキア連合軍は海上支援を受けヤルタ上陸作戦、バラクラヴァの戦いに勝利するも、月ノ谷、ユークバニア連合軍の猛攻と補給線攻撃、またアナトリアへの警戒もあって全力が出せず苦戦した。セヴァストポリ要塞包囲戦は長期の消耗戦となった。 シェラルド=アナトリア王国軍がカルス要塞へ動いたことで、モレラ、トラキア連合軍はセヴァストポリへ総攻撃をかけ奪取し、またケルチを占領したが、月ノ谷、ユークバニア連合軍の抵抗とカルス要塞の奪回もあり再び膠着した。 シェラルド皇帝エリックが無茶なロシア遠征を計画したことで、これを阻止したい外務大臣ラ=プラティエが暗躍。両陣営を講和の席へ着かせた。会議では月ノ谷軍のクリミアからの撤退及び不干渉が要求され、艦隊壊滅のなか黒海の勢力均衡を志すラ=プラティエの提案で海峡条約の破棄が交換条件となり、月ノ谷は合意した。また、モレラのクリミア及び黒海への影響力増加を阻止すべく、ラ=プラティエは黒海油田を妥協することで、クリミア不干渉をモレラ含む条約締結国すべてに飲ませた。 |

| ||||

背景 | |||||

ボスポラス海峡条約 かつてシルカグラード条約機構の盟主であった中華連邦社会主義共和国は、黒海沿岸、北コーカサスに位置する同盟国月ノ谷共和国連邦へ、積極的に海軍軍事演習や艦隊駐留を行っていた。これを警戒したギリシャのモレラ共和国は、月ノ谷に対し、ボスポラス=ダータネルス海峡の軍船通行を制限する条約を突き付けた。これは全長150mを超える船舶の通行を禁止するという非常に厳しいものであったが、海軍戦力に劣る月ノ谷は飲まざるを得なかった。しかし、月ノ谷は屈辱的な不平等条約の撤回をめざし、再三の協議の打診や、制限下でのミサイル艇やエクラノプランといった兵器の配備を進めていた。 |

| ||||

シチリア戦争と中華戦争 統一歴140年、シェラルド王国とトラキア・ローマ帝国間の係争地シチリア島で、トラキア統治に反抗する島民反乱が発生。シェラルド王国が介入し、シチリア晩祷戦争が勃発した。この戦争でシェラルド王国と同君連合を形成するアナトリア王国と、ビュザンティウム連合に基づき同盟参戦したモレラ共和国とが抗戦したが、お互いにシルカグラード条約機構を仮想的とする都合、早期に和平が結ばれた。この時点では、両国は対立を棚に上げ、対ShVVsへ協力する意思があった。 しかし、統一歴141年、シチリア戦争の隙を衝き、東欧に駐留する中華軍がShVVs軍を連れ、シェラルド王国が盟主を務める神聖ローマ帝国領であるドイツへ侵攻し東欧戦争が勃発した。神聖ローマ皇帝兼シェラルド王エリックは、シチリア戦争を終結させると、軍を戻しアウステルリッツの戦いやヴィスワ川の悲劇で中華軍を壊滅させた。東欧戦争はワルシャワ条約の締結で終結したものの、中華とは締結せず、太平洋諸国と共に中華本土へ上陸侵攻した。(中華戦争)これに勝利したシェラルド王国は中華連邦社会主義共和国を解体し、傀儡国大清帝国を建国した。これによりモレラ=アナトリア間の共通の脅威であったShVVsが弱体化(のちに解散)すると、両国は再び対立するようになった。 |

| ||||

黒海油田の発見 統一歴141年、アナトリア王国の石油開発企業が、黒海に新たに油田を発見し、開発に着手した。しかし、この油田の位置は、アナトリアとモレラがそれぞれ主張する領海の重なる地点にあり、モレラはこれを批判した。外務省を通じてアナトリア、シェラルド両国へ抗議したものの、その後もアナトリアはシェラルドの支持を背景に、企業に開発を強行させたた。モレラもまた、トラキア・ローマ帝国の支持を取り付けると、艦艇を派遣し威嚇を行った。これに対抗し、アナトリアもまた艦艇を派遣。一触即発の事態に発展した。 |

| ||||

開戦 | |||||

黒海での睨み合いが紛争へ発展するのに時間はかからなかった。いずれからともわからない砲撃により、両艦隊は戦闘を開始した。もはや海戦は不可避と、両国はまさに宣戦布告をせんとする段階にあった。 この情勢をみて、月ノ谷共和国連邦は、クリミア半島侵攻の決断を下した。かねてより半島への野心を持っていた月ノ谷だが、海峡条約によって黒海における海軍の制限がなされたため、その価値はますます高まっていた。モレラ、トラキア、アナトリア等の反共国家に睨まれている中ではそれもなかなか叶わなかったが、敵同士がいがみ合うこの時は、まさしく絶好の機会であった。ShVVsの友邦ユークバニア連邦共和国軍の支援を受け、月ノ谷軍はクリミア半島の解放を掲げ、電撃的に侵攻した。 シチリア戦争におけるコンスタンティノープル和平条約において、モレラ=アナトリア両国は共産主義国家勢力の拡大に対し、共同で対抗する旨の条文を取り交わしており、その中には月ノ谷のクリミア侵攻の際は共同で宣戦布告するというものもあった。喫緊の課題に対し、モレラ、アナトリア両国は外務省を通し辛うじてコンタクトを取り、コンスタンティノープルでの停戦交渉を取り決めた。また、両国はそれぞれトラキア・ローマ、シェラルドと共に、月ノ谷及びユークバニアに対し宣戦布告した。 |

| ||||

開戦後の経緯 | |||||

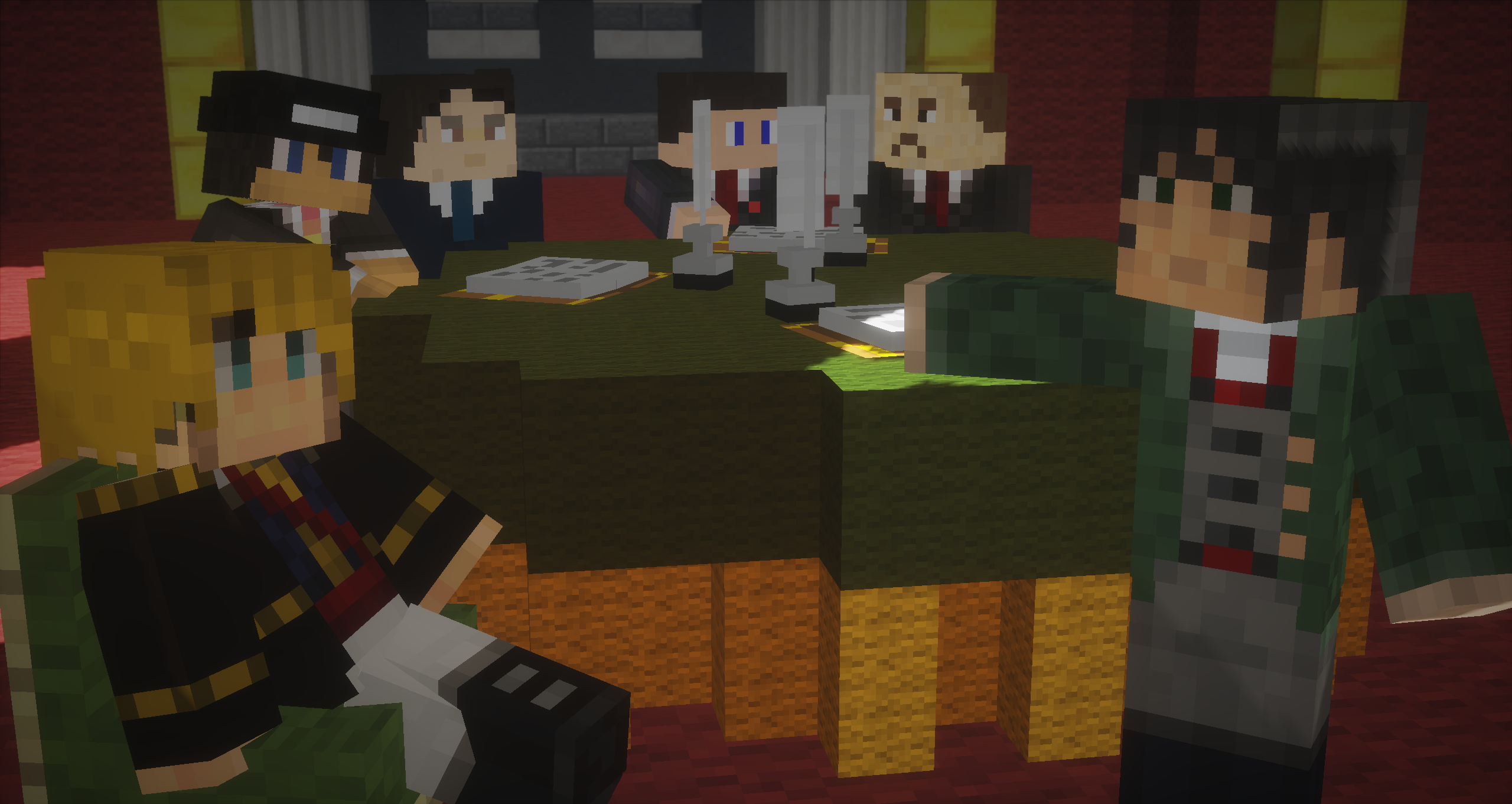

コンスタンティノープル和平交渉 モレラ代表ゲオルギウス首相とアナトリア代表マラルプ総督は、コンスタンティノープルの迎賓館で会談した。目標は黒海紛争の速やかな停戦と対月ノ谷=ユークバニア連合への共同戦線の樹立である。しかし、戦前のこうした対共産戦略は、主に両国へも駐留する巨大な中華社会主義共和国連邦赤軍への対抗が主だったが、それらは東欧戦争においてシェラルドの大陸軍の前に大敗し消滅、中華本国さえも北京条約によってシェラルド傀儡の大清帝国へと政変した。これら一連のシェラルド=アナトリア連合王国の大勝によって東欧のパワーバランスは大きく変化しており、モレラにとって、最大の脅威はむしろアナトリアでさえたあった。また、シェラルド=アナトリアにとっても、シチリア戦争においてシチリア島の奪還に失敗したため、BUの一翼を担うモレラは仮想敵国のままだった。こうした状況から、はじめから両国の共闘の道どころか、紛争解決の道さえ望み薄であった。案の定、交渉は紛糾した。黒海油田の利権はお互い頑として譲らず、マラルプがシチリア島の支配権に言及すると、○○はレスボス島の変換を要求した。実りの無い交渉は一週間もだらだらと続き、その間に月ノ谷=ユークバニア連合軍は悠々とクリミア半島全土を占領し、支配権の確立を宣言した。こうした中で、遂に黒海の現場で再び砲撃が発生すると、たまりかねたマラルプがおもむろに退席し、交渉は決裂した。両国は貴重な初動の時間を浪費したどころか、この戦争において常に二正面作戦を警戒し続けることとなってしまった。 |

| ||||

エーゲ海海戦 先述のとおり、黒海において数的劣勢であったアナトリア海軍は、シェラルド地中海艦隊の応援を要請した。地中海艦隊は先のシチリア戦争でトラキア、モレラのBU連合海軍に二度の敗北を喫しており、コルーメディ提督以下リベンジに燃えていた。モレラ艦隊はボスポラス=ダータネルス海峡を封鎖する形でエーゲ海に展開していたが、これに勇敢にも突撃していった。エーゲ海海戦が始まった。 島嶼が多く、狭いエーゲ海を我らが海と知り尽くしたモレラ艦隊は機動力に優れる小型艦艇で構成され、悪天候も味方につけ、縦横無尽に駆け回りシェラルド艦艇を次々と撃破したが、損害を恐れない猛攻を前に相応の被害も出ていた。夕刻、モレラ艦隊は一斉に撤退を開始した。これを見たシェラルド地中海艦隊は勝利と判断し歓声をあげ、コルーメディ提督は本国へ勝利報告の電報を打った。 こうして地中海艦隊が機雷を除きながら海峡を通過し、黒海へ入るころには既に日は落ちていた。艦隊はアナトリアとの合流をめざし黒海油田へ向かったが、その頃、黒海の天候はさらに急速に悪化し、たちまち大嵐に包まれた。劣悪な視界の中、無理なエーゲでの戦闘により損傷した艦隊は次々と衝突し、沈没していった。コルーメディ提督は辛うじてフリゲート艦により救助され最寄りのエレーリ港へと逃げ込んだが、そこへたどり着いた地中海艦隊の艦艇は実に十分の一もなかったという。艦隊は文字通り壊滅してしまった。 先のモレラ艦隊の撤退は、これを予期しての偽装撤退であった。黒海特有の移ろいやすい天候について、知識の差が勝敗に繋がった。以後黒海の制海権はモレラ海軍が握り、黒海油田も接収した。シェラルドは甚大な軍事的、経済的打撃を受けた。 |

| ||||

クリミア侵攻とカルス要塞の占領 こうして黒海紛争の決着がついたころ、月ノ谷軍はさらなる作戦を実行していた。モレラ、アナトリア両国による対月ノ谷干渉作戦は、前者がクリミア半島南部への強襲上陸、後者がコーカサスを北上しての本土侵攻であったが、長らくクリミア侵攻を計画していた月ノ谷軍部は、両国へ送り込んだスパイの手によって、この作戦を掴んでいた。これらを阻止するため、それぞれに先手を打った。 クリミア侵攻作戦は予想以上の時間的余裕を得たため、月ノ谷軍はセヴァストポリ要塞の強化に取り組んだ。クリミア半島は長らく勢力的空白地帯であったため、かつての要衝セヴァストポリ要塞も手つかずで老朽化していたため、再建作業は急ピッチで進められた。これにより、かつての難攻不落ぶりを取り戻したセヴァストポリ要塞は、BU連合軍へ牙を剥いた。 また、月ノ谷軍の別動隊は、南コーカサスを抜けアナトリア本土へ侵攻した。当時アナトリア王国東部はアルメニア辺境伯領があり、これは第十次十字軍の直前に、東部国境の防衛の為に創設されていた。しかし、十字軍戦争の最中に伯が戦死したり、南コーカサス紛争への介入が失敗したりするなどで、中央政府の統治が緩み、現地に住む少数民族であり、アルメニア使途教会を信仰するアルメニア人の分離独立運動が活発化していた。彼らは神聖ローマ皇帝でもある国王エリックの方針で異端とされ弾圧されており、これに目を付けた月ノ谷参謀部は、彼らに裏ルートで兵器弾薬や各種物資を密輸し、スパイを組織に浸透させた。こうして、彼らは月ノ谷軍の侵攻と同時に辺境伯領各地で蜂起したた、め、アナトリア軍の対処は遅れに遅れた。各地が占領されていくなかで、要衝であるカルス要塞では要塞司令官カルス伯麾下で三千名のカルス伯領軍が抵抗していたが、月ノ谷軍の猛攻により陥落し、伯は捕虜となった。 |

| ||||

ヤルタ上陸作戦 BU連合軍のクリミア半島上陸作戦は、目標地点をヤルタに定め実行された。揚陸艦隊の出航に対し、月ノ谷海軍は、海峡条約下で生産されたミサイル艇艦隊や名物エクラノプラン隊を中心に海上のゲリラ作戦による妨害を対抗手段として計画していた。これらはモレラ海軍の主力艦を撃沈するなどの戦果を挙げたが、結果的には目論見ははずれ、制海権下にあり、総力に勝るBU連合海軍から上陸作戦を妨害しきるには及ばず、ヤルタへの橋頭保構築を許してしまった。 月ノ谷=ユークバニア連合軍は地上でも抵抗を行ったが、海上からの手厚い支援の前に水際防衛は失敗し、BU連合軍はヤルタにクリミア侵攻の根拠地を構築した。月ノ谷はクリミア各地へ檄文を飛ばし、市民へ侵略者への抵抗を促した。市民兵は各地で蜂起し、ゲリラ戦隊が組織された。 |

| ||||

バラクラヴァの戦いとセヴァストポリ包囲 BU連合軍はヤルタの根拠地へ兵力を輸送し、クリミアへの本格侵攻に着手しようとしたが、これには当初の予定よりはるかに兵力が足りなかった。黒海紛争に決着がついたここに至っても、モレラ=アナトリア間の和平は結ばれておらず、シチリア戦争のようにコンスタンティノープルやガリポリ半島がふたたびアナトリア軍によって攻撃される可能性のあったBU連合は、クリミア戦線へ総力を傾けることができなかった。結局、限定的な戦力で行い得る現実的な作戦として、要衝セヴァストポリ要塞の奪取が立案され、実行に移された。 BU連合軍はヤルタを発ち西進。セヴァストポリ要塞へ向かったが、その道中は困難を極めた。制海権を得たとはいえ、海上の補給線は絶えず月ノ谷ミサイル艇艦隊による襲撃を受け、陸でも市民兵ゲリラやコサック兵らの襲撃によって補給線が度々寸断された。BU軍は襲撃を受ける度に、ゲリラ部隊や近隣の根拠地と思われる村落を掃討したため、クリミア市民にも多大な犠牲が出た。いくつかの村落は永久に地図上から姿を消した。 こうしたBU軍の疲弊を見た月ノ谷=ユークバニア連合軍はこれを好機と、総攻撃をしかけた。両軍はバラクラヴァで激突した。月ノ谷=ユークバニア連合軍は機甲部隊からなる主力を投入し、BU連合軍を黒海へ付き落とさんとばかりに猛攻を加えた。しかし、BU連合軍が劣勢ながらに耐えに耐え抜いたがために、遂に補給が限界に達したため、この攻勢を断念し撤退した。結果的に勝者となったBU連合軍も、余力は残されておらず、当初の目標であったセヴァストポリ要塞への攻撃は実行できなかった。BU連合軍は要塞の周囲に塹壕線を巡らせ、包囲戦を展開した。 |

| ||||

セヴァストポリの戦い セヴァストポリ要塞包囲戦は、互いに攻め手を欠き、長期化していた。要塞内や塹壕内の衛生環境は次第に悪化し、疫病が発生した。 その頃、アナトリア軍がフィッツカラルド元帥指揮下でアナトリア東部へ集結し、カルス要塞への攻撃準備が始まったとの情報がクリミア戦線へ届いた。これにより東部がフリーと判断したBU連合は、この機を逃すまいとクリミア戦線へ大規模な増派を行い、セヴァストポリ要塞攻略作戦「キラーホエール作戦」を実行した。黒海紛争時に高度に強化されたセヴァストポリ要塞は難攻不落と化しており、BU連合軍の海軍、空軍からの支援を以てしても破壊に至らず、再三の突撃は甚大な被害を出した。要塞の月ノ谷軍も士気高く、執拗な攻撃を粘り強く跳ね返し続けたが、海上支援により補給線が断絶している以上、その抵抗にも限界が訪れた。総攻撃三日目、遂に要塞にモレラ国旗が掲げられた。 月ノ谷、ユークバニア連合軍は要塞の再奪取へ向け再三の攻撃を行ったものの、今度は強化された要塞の防御が自分たちへ牙を剥いた。BU連合軍も満身創痍であったが、辛うじて要塞は死守された。月ノ谷=ユークバニア連合軍は戦線再編のため撤退し、セヴァストポリの戦いは終結した。 |

| ||||

カルス要塞の陥落とクリミア戦線の膠着 セヴァストポリの戦い以後、クリミア戦線は膠着していた。BU連合軍は余力が無かったが、辛うじて占領地は維持していた。折しもそのころ、アナトリア東部ではアルメニア人反乱の鎮定が終わり、アナトリア軍はかつてガリポリやコンスタンティノープルを落としたフィッツカラルド元帥指揮下でカルス要塞へ猛攻撃を加え、これを奪回した。元帥はこのままアナトリア軍を率いて、当初の月ノ谷本土侵攻作戦の決行を提案したが、これは制海権の喪失、アルメニア辺境伯領の不安定やシチリア戦争での疲弊などを理由に中止され、アナトリア軍は本土で待機状態となった。これを警戒したBU連合軍は、クリミアへのさらなる増援に二の足を踏まざるを得なかった。 月ノ谷=ユークバニア連合軍によるBU連合軍占領地への圧力を低減するため、モレラ海兵隊が月ノ谷本土とクリミア半島とを繋ぐ要衝ケルチの占領作戦(ハープーン作戦)を行い、これを占領した。これによりクリミアへの補給は弱体化したが、これがBU連合軍最後の攻勢となった。半島の大半は依然として月ノ谷軍の支配下にあった。 この後も月ノ谷=ユークバニア連合軍は何度もBU連合軍へ攻撃を行ったが、カルス要塞の陥落に伴う第二戦線の可能性の前にクリミアへ注力できず、また、黒海のミサイル艇艦隊も着実に消耗し、余力は失われつつあった。 |

| ||||

終戦と講和 | |||||

ラ=プラティエによる終戦工作 こうして各国が手詰まりとなっていくなかで、シェラルド=アナトリア連合王国君主にして神聖ローマ皇帝エリックが、大陸軍を率いてのユークバニア本土への遠征を計画した。ネーデルラント方面で低地戦争を抱えた中で、新たにライン同盟諸侯から徴兵した軍隊での大規模遠征は不安が大きすぎると、廷臣からも疑問の声が上がったが、皇帝はフランクフルトへの集結を強行した。 こうした動きはBU連合陣営、月ノ谷=ユークバニア連合陣営を大きく揺るがせたが、それ以上に慌てたのはシェラルド外務大臣ラ=プラティエであった。彼は先の理由に加え、地中海艦隊壊滅の経済的損失やロシア遠征の利益の無さを訴える反対派の再有力者であり、またなにより、フランスによるロシア遠征という盛大な死亡フラグをなんとしても回避したかった。そのため、彼は独自の人脈からモレラ、月ノ谷両国に対し交渉し、講和会議の開催を提案した。提案を受けた両国とも、戦線は膠着し手詰まり、また損害の大きさに対しても戦果は少なく、国内の厭戦気分の蔓延もあって、この提案を受け入れた。ラ=プラティエはこの成果を以て皇帝へロシア遠征の中止を訴えると、皇帝は渋々折れた。実際に、この遠征はシェラルドの抱える戦線の多さや財政状況、また外国人の新兵中心という編成状況もあって、まず成功しなかったと言われている。 |

| ||||

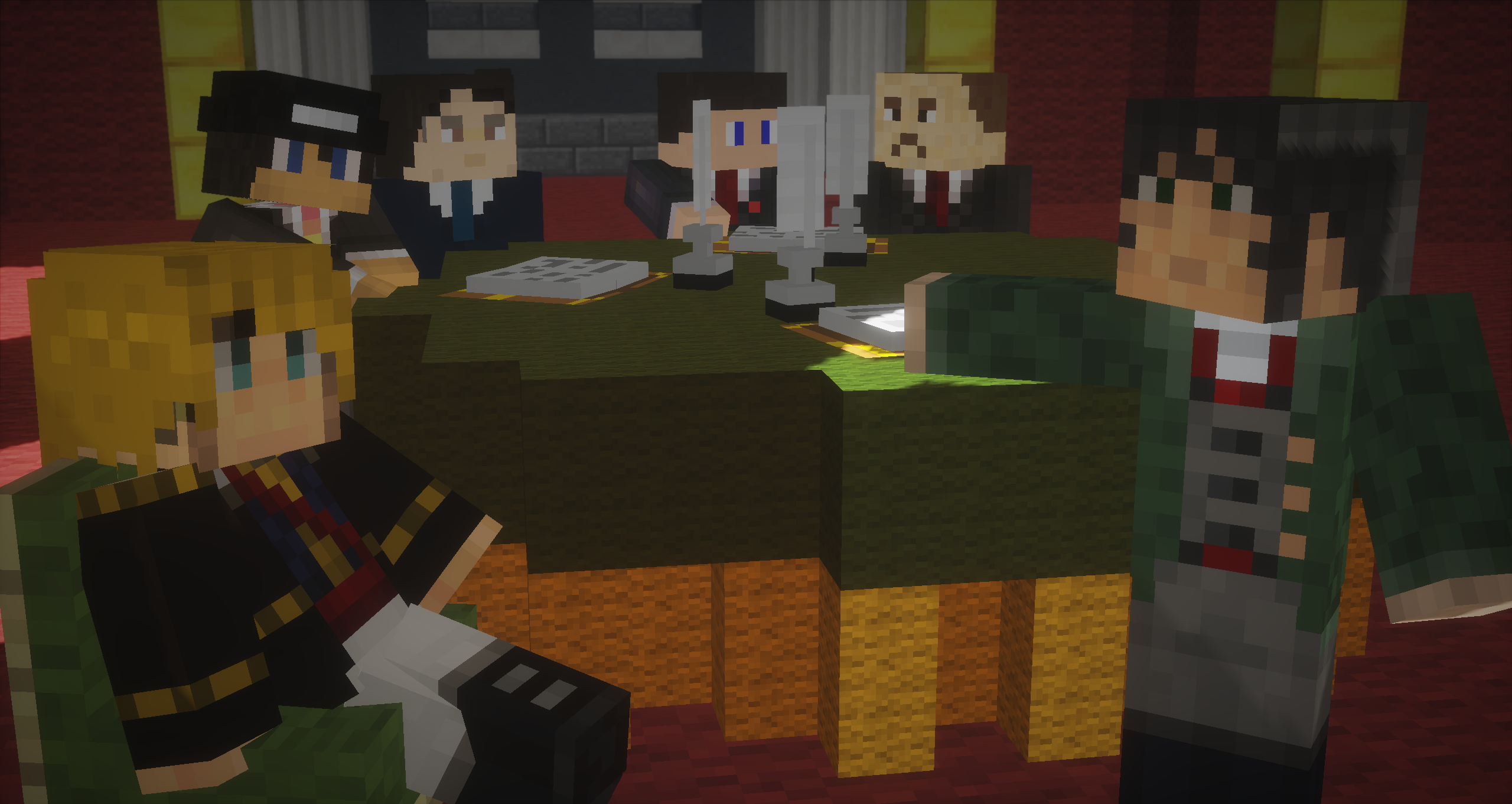

パリ講和会議 ラ=プラティエの招待により、講和会議はシェラルド王国の首都パリで開かれた。各国からはトラキア首相マーロー、モレラ首相ゲオルギウス、月ノ谷外務大臣グロイムコ、ユークバニア外務大臣スクリャービンらが出席した。複雑な三つ巴戦争の講和会議とあって難航したが、ラ=プラティエはこれをよく主導した。 現状としては依然月ノ谷がクリミアの大半を実効支配していたものの、セヴァストポリ要塞とケルチがモレラの占領下にあっては、半島の価値は無いも同然であった。なにより制海権は完全にモレラのものであったが、時と共に月ノ谷=ユークバニア連合が体制を立て直せば、どう転ぶかわからなくもあった。戦況は互角と言えた。 ラ=プラティエはゲオルギウスに対し、月ノ谷のクリミアへの固執は海峡条約に原因がると指摘し、クリミア撤退及び不干渉の条件として、これの破棄を提案したところ、ゲオルギウスはこれを了承した。グロイムコもまた、今戦争のクリミア支配の失敗は制海権の喪失に原因があると理解しており、協議の末これに合意した。月ノ谷=ユークバニア連合軍はクリミアから完全に撤退し、さらに両国はクリミア半島へ今後干渉しないことが条文に記され、また海峡条約は正式に破棄された。 しかし、ラ=プラティエはこれに満足しなかった。戦争を通して、唯一モレラ海軍のみが唯一一人勝ち状態にあったことに危機感を覚え、これを牽制すべく、戦後月ノ谷海軍へ助け舟を出し、パワーバランスを取ることとした。ラ=プラティエはモレラへ黒海油田の利権を引き渡す条件として、条約締結国すべてにクリミア不干渉を約束するよう提案した。これもまた合意が得られ、クリミアはモレラ、アナトリア、月ノ谷三国の緩衝地帯と化した。 これらが盛り込まれたパリ講和条約は速やかに締結され、クリミア戦争は終結した。 |

| ||||

影響 | |||||

これから次第♡ |

| ||||

関連項目 | |||||

● 東欧戦争 ● シチリア晩祷戦争 | |||||

参考文献 | |||||

● ページ名 ● ページ名 | |||||