21世紀の船(マストと索具)

こちらはオランダのバーク船Europa。マストに繋がってる紐がぜ~んぶ索具。

マストの先っぽでピロピロしてるのは国旗や信号旗。

信号旗が使われるのは18世紀になってから。係留中の船は昼間はN旗、夜間は緑色灯をウンヌンって規則があるみたい。

wikipedia

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_全体.JPG) |

下から |

上から |

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_索具(下).JPG) |

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_索具(上).JPG) |

| 裏から |

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (21世紀の船_索具(裏).JPG) |

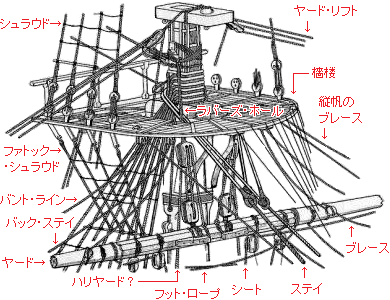

船の各部名称(細かい部品は全部無視だ)

部品の名称は船によってイロイロ。

実際はロープを下げるロープや滑車にまでお名前が…。それぞれのお仕事はこちら

【船の各部名称】ざっくり一覧をどうぞ。

見比べたらちょびっとは乗り越えられそう。

こちらはイギリス海軍士官キャプテン・クックが乗ってたHMS Endeavour(Bark 1768)の模型。索具がかなりシンプル。

ハリヤードは間違ってるかも。ふえええ、索具ってムズカシイ…。

あとセイル広げると檣楼が前見えないっぽいです。ホンモノの船(写真)でも見えないっぽいです。裾をペロってめくるの?

静索(Standing rigging)

マストや帆を支えるための棒とロープ。

| コース |

トップ |

トップゲルン |

ロイヤル |

| 斜檣 |

| a1 |

Bowsprit |

a2 |

Jib-boom |

|

|

|

|

| トップ(檣楼) |

|

|

b1 |

Fore, Main, Mizen top |

b2 |

Fo, Ma, Mi crosstree |

|

|

| マスト(檣、帆柱) |

| c1 |

Fo, Ma, Mi mast |

c2 |

Fo, Ma, Mi top mast |

c3 |

Fo, Ma, Mi top-gallant mast |

c4 |

Fo, Ma, Mi royal mast |

| ステイ(前支索)…マストを支えるロープ |

| a1 |

Bob, Martingal stay |

a2 |

Fo, Ma, Mi stay |

a3 |

Fo, Ma, Mi top stay |

a4 |

Fo, Ma, Mi top-gallant stay |

| シュラウド(横静索)…マストに登る縄梯子 |

| b1 |

Fo, Ma, Mi shroud |

b2 |

Fo, Ma, Mi futtock shroud |

b3 |

Fo, Ma, Mi top shroud |

b4 |

Fo, Ma, Mi top-gallant shroud |

| バックステイ(後支索)…マストを支えるロープ |

|

|

|

|

c1 |

Fo, Ma, Mi top standing backstay |

c2 |

Fo, Ma, Mi top-gallant standing backstay |

| その他 |

| d1 |

Fo, Ma, Mi chain |

d2 |

Fore, Main stay tackle |

|

|

|

|

動索(Running rigging)

帆を操作する棒とロープ。

| コース |

トップ |

トップゲルン |

ロイヤル |

| ヤード(帆桁)…横帆を張る棒 |

| a1 |

Sprit-sail yard |

a2 |

Sprit-topsail yard |

|

|

|

|

| b1 |

Fore, Main, Cross-jack yard |

b2 |

Fore, Main, Mizen top yard |

b3 |

Fo, Ma, Mi top-gallant yard |

b4 |

Fo, Ma, Mi royal yard |

| c1 |

Spanker-boom |

c2 |

Spanker-gaff |

|

|

|

|

| ヤードリフト…ヤードを吊っているロープ |

| a1 |

Sprit-sail, Sprit-topsail lift |

|

|

|

|

|

|

| a2 |

Fore, Main, Cross-jack lift |

a3 |

Fo, Ma, Mi top lift |

a4 |

Fo, Ma, Mi top-gallant lift |

|

|

| a5 |

Spanker lift |

|

|

|

|

|

|

| ブレース…ヤードを動かすロープ |

| b1 |

Sprit-sail, Sprit-topsail brace |

|

|

|

|

|

|

| b2 |

Fore, Main, Cross-jack brace |

b3 |

Fo, Ma, Mi top brace |

b4 |

Fo, Ma, Mi top-gallant brace |

|

|

| ハリヤード…帆を上げ下げするロープ |

| c1 |

Sprit-sail, Sprit-topsail halyard |

|

|

|

|

|

|

|

|

c2 |

Fore, Main top halyard |

c3 |

Fo, Ma, Mi top-gallant halyard |

c4 |

Fore, Main royal halyard |

| c5 |

Spanker halyard |

|

|

|

|

|

|

| その他 |

| d1 |

Fore yard tackle |

d2 |

Foot rope |

|

|

|

|

マスト/檣(しょう)/帆柱(Mast)

マストはセイルを張る大事な柱で、たいていの船はフォア・メイン・ミズンの3本マスト。

それぞれのマストは、電柱みたいに1本ズドーンとした棒。20世紀になると船が大きくなって数本つなげるようになった。

wikipedia

|

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (マスト_折れた.JPG) げっ、折れた |

マストは船体の底にある檣座(檣根座:Mast step、檣根枠:Tabernacle)にプスッと刺さってる。

船体の上ではステイ、バック・ステイ、シュラウドで支えてる。

もしマストが折れてリニューアルなんてことになったら、そりゃもう大変なお仕事。

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (マスト_支える(檣座).PNG) |

甲板から見上げると 甲板から見上げると |

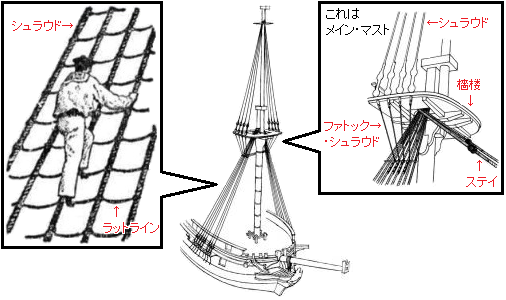

檣楼(Top)とクロスツリー(Crosstree)

檣楼は見張り、操帆、射撃する場所。出入りは索具を通すラバーズ・ホール(檣楼昇降口)の穴からどうぞ。

クロスツリー(檣楼のもっと上にある)はヤードを吊る棒。

wikipedia

檣楼 檣楼 |

クロスツリー クロスツリー |

※このマストは数本の棒をつないぐタイプ。

シュラウド(Shroud)とファトック・シュラウド(Futtock shroud)

シュラウド(横静索)はマストを支えるロープ。シュラウドにラットライン(段索)が合体して縄梯子になってる。

荷物を運ぶときは、

ファトック・シュラウド

(檣楼下横静索)からどうぞ。

習熟した船乗りならここから檣楼へ登れる。こんなことホイホイできちゃうジェフリーってすごいっっっ!

wikipedia

|

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (シュラウドとファトック・シュラウド_ファトック・シュラウド.JPG) 習熟した人 |

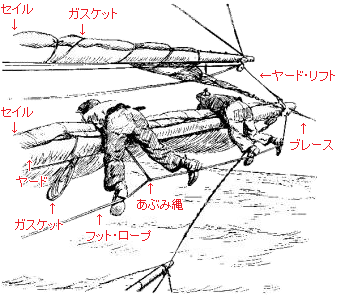

ヤード(Yard)とフット・ロープ(Foot rope)とガスケット(Gasket)

ヤードはセイルを張る棒。行き方はシュラウドを登る→ヤードに到着→フット・ロープで横移動です。

とっても高いところだから、21世紀はヤードに安全ベルトをかけてお仕事してる。

畳んだセイル(畳帆)は

ガスケット

で縛る。セイルを拡げたら(展帆)、ガスケットはクルクル(gasket coil)しておく。

wikipedia

|

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ヤードとフットロープ_畳帆.JPG) 畳帆中。高所恐怖症の人はムリそう |

ステイ・テークル(Stay tackle)とヤード・テークル(Yard tackle)

テークル(滑車装置)は

荷役

(貨物の上げ下ろし)に使うロープと

滑車

を組み合わせた装置です。クレーン車の先っぽのアレ。

ステイ、ヤード、…アチコチにぶら下がってる。

貨物の大きさ重さによってやり方はイロイロ。たぶん時代によってもイロイロ、船によってもイロイロです。

wikipedia

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル.JPG)

|

+

|

滑車ってスゴイ♥ |

滑車は小さい力で重い物を持ち上げたり、力の方向を変えたりする装置です。ボートや錨の上げ下ろしに大活躍。

大活躍だからアチコチにアリ。

16世紀は人間が引き縄を引っ張って持ち上げてます。電気なんて無くったってヘッチャラさ!

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(滑車).JPG) イングランドのガレオン船(1607年:

Jamestown Settlement

)

小さい力で重い物を持ち上げる

滑車には「定滑車」と「動滑車」の2種類があります。

- 定滑車…荷物が上がる方向と人間が力を出す方向を変える装置。荷物は持ち上げるより引っ張る方が楽チンだもんね。

- 動滑車…人間と天井で引っ張る力を半分こする装置。荷物が上がる距離も半分になるからロープは2倍引っ張ってね。

その合わせ技が「組み合せ滑車=テークル」。とーっても便利だから船はテークルをいっぱい使ってます。

wikipedia

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(滑車:小さい力で重い物).JPG) 滑車と仕事(中学理科で習います)

|

|

+

|

テークルを使えば重いボートだってホイホイ下ろせちゃうぜ! |

こちらはステイ・テークルとヤード・テークルを使ったボートの上げ下ろし方法です。説明が見つからなかったので詳細不明。

画の中に

引き縄

(Guy)が登場しないけど使わないのかしら?

ボートを上げるときはご活躍しそうな感じがします。テークルをウニウニするときはボートが傾かないように気をつけてね!

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(ボート).JPG)

ボート・ブームでボートをホイホイ下ろせちゃうぜ!

こちらはマストに設置されたクレーンの

ボート・ブーム

(Boat boom)を使ったボートの上げ下ろし方法です。

16世紀も使ってるかは不明。

③でボートに乗り込みます。ブームを使うときは

ステイスル

(マストとマストの間に張る三角の帆)を畳んでね!

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ステイ・テークルとヤード・テークル(ボート:ボート・ブーム).JPG)

Götheborg号

(1745年:スウェーデン)

|

投鉛台、投錨台(Chain/Channel)

投鉛台は測鉛手(chainsman)が海の深さを測る「バイ・ザ・マーク・テン」の場所。測深のやり方はこちら

【船】航海をどうぞ。

船の両側に付いてる。

横支索留め板(chainwale)が張り出してるおかげで、シュラウドの傾斜も緩やかになる。

wikipedia

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (投鉛台.PNG) |

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (投鉛台_測鉛.JPG) 測鉛(左舷で測ってる) |

フォアは投錨台と呼ぶのでしょうか?アンカーをアータラカータラするの?調べたけど分からなかったです。

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (投鉛台_投錨台.JPG)

HMSヴィクトリー号(18世紀)

最終更新:2016年07月03日 12:26