Little Busters!”M@STER VERSION” (突破) 4 ◆Live4Uyua6

・◆・◆・◆・

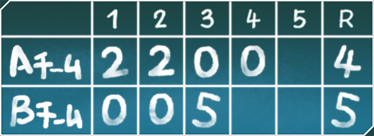

三回裏の攻撃が終了し、スコアは4-5。

《Bチーム》に逆転を許してしまった《Aチーム》、ベンチ裏ではさらなるアクシデントが発生した。

《Bチーム》に逆転を許してしまった《Aチーム》、ベンチ裏ではさらなるアクシデントが発生した。

「九条さん、大丈夫ですか?」

心配そうに尋ねるのは、高槻やよいだった。

ベンチの上では、九条むつみが気だるく横たわっている。

息は荒く、顔は真っ青になっていて、声をかけるのも躊躇われるほどだ。

だからといってこのまま放っておくわけにもいかず、やよいは懸命に語りかけるのだが、

ベンチの上では、九条むつみが気だるく横たわっている。

息は荒く、顔は真っ青になっていて、声をかけるのも躊躇われるほどだ。

だからといってこのまま放っておくわけにもいかず、やよいは懸命に語りかけるのだが、

「……少し休めば、回復、します」

返ってくる声は、重病人のそれだった。

疲労困憊というのは見て取れる。しかしながら、たかが三回の投球で疲れ果ててしまうほど、彼女は軟弱ではない。

滅多打ちにされた精神的ショックなのだろうか、とも思えたがそれも違う。

九条の瞳に宿った闘志は消えておらず、その証拠に、横になりながらもグラブを離そうとはしなかった。

そんな様子を見て、美希が憤慨しながら言う。

疲労困憊というのは見て取れる。しかしながら、たかが三回の投球で疲れ果ててしまうほど、彼女は軟弱ではない。

滅多打ちにされた精神的ショックなのだろうか、とも思えたがそれも違う。

九条の瞳に宿った闘志は消えておらず、その証拠に、横になりながらもグラブを離そうとはしなかった。

そんな様子を見て、美希が憤慨しながら言う。

「うむむ、これはたぶん、那岐さんによる呪術的な攻撃に違いないかも。卑劣なり《Bチーム》!」

「呪術かどうかは知れないけれど、たしかにこの疲れ方は尋常ではないわね。九条さん、なにか思い当たることはないのかしら?」

「呪術かどうかは知れないけれど、たしかにこの疲れ方は尋常ではないわね。九条さん、なにか思い当たることはないのかしら?」

ファルの質問に、九条はふるふると首を振る。

桂は九条の手を握り励ましの言葉をかけるが、その反応も鈍かった。

柚明は治癒の力を行使し、せめて疲労だけでも取り除こうと尽力している。

トーニャといえば、訝しげに口を噤みグラウンド上に散らばる《Bチーム》の面々を見やっていた。

桂は九条の手を握り励ましの言葉をかけるが、その反応も鈍かった。

柚明は治癒の力を行使し、せめて疲労だけでも取り除こうと尽力している。

トーニャといえば、訝しげに口を噤みグラウンド上に散らばる《Bチーム》の面々を見やっていた。

「あの大十字九郎にでさえかっとばされたショックは察するが、ゲームを中断するわけにもいくまい。

次の打者は一巡して九条むつみ、貴様の番なのである……が、この体たらく!

ここはいよいよ、秘密兵器を投入するしかなかろう。なに、いつの間にそんなものをとな? ふっふっふ」

次の打者は一巡して九条むつみ、貴様の番なのである……が、この体たらく!

ここはいよいよ、秘密兵器を投入するしかなかろう。なに、いつの間にそんなものをとな? ふっふっふ」

ドクター・ウェストは不敵に笑み、皆に提案する。

「こんなこともあろうかと、我輩が昨夜の内に製作しておいたスペシャル代打マシーンの出番! その名も――」

「仕方がねぇ。ピンチヒッターとして俺が出てやらぁ」

「仕方がねぇ。ピンチヒッターとして俺が出てやらぁ」

ベンチの隅からなにかを取り出そうとしたウェストを無視し、やよいの右手からプッチャンが言う。

耳にしたチームメイトたちは渋い顔だ。無理もない。代打を買って出ているのは、肉体を持たぬ人形なのだから。

耳にしたチームメイトたちは渋い顔だ。無理もない。代打を買って出ているのは、肉体を持たぬ人形なのだから。

「好きに援護していいって話だったからな。ルール的にも問題はねぇはずだろ?」

「それはたしかにそうかもしれませんが……その、物理的に可能なんですか? 代打」

「まあこんな体だからな。走ることはできねぇが、バットを振るくらいはわけねぇぜ」

「いや、走れなきゃ駄目でしょう。まず出塁できませんし」

「それはたしかにそうかもしれませんが……その、物理的に可能なんですか? 代打」

「まあこんな体だからな。走ることはできねぇが、バットを振るくらいはわけねぇぜ」

「いや、走れなきゃ駄目でしょう。まず出塁できませんし」

トーニャの的確な指摘が入るが、プッチャンは退かない。

彼もチームの役に立ちたい一心でこんなことを言っているのだろう。

なら、

彼もチームの役に立ちたい一心でこんなことを言っているのだろう。

なら、

「それなら、私がプッチャンの足になりますっ!」

長い間連れ添ってきたパートナーとして、自分が支えなければならない。

やよいは威勢よく手を上げ、プッチャンと共に打席に立つと宣言した。

やよいは威勢よく手を上げ、プッチャンと共に打席に立つと宣言した。

「私とプッチャンが、九条さんの代わりにガッツーンって、かっ飛ばしてきちゃいますっ! だから、安心して待っててください!」

言うや否や、やよいはプッチャンを嵌めた右手をバットに伸ばし、二人でそれを掴み取った。

ベンチから飛び出て、バッターボックスへと向かう。《Bチーム》は既に、全員が守備位置についていた。

周りは敵だらけ。自分の打席とはまるで別種の雰囲気。九条の代わりという重みが、やよいの双肩にのしかかる。

ベンチから飛び出て、バッターボックスへと向かう。《Bチーム》は既に、全員が守備位置についていた。

周りは敵だらけ。自分の打席とはまるで別種の雰囲気。九条の代わりという重みが、やよいの双肩にのしかかる。

「ピンチヒッター! 九条むつみに代わってこの俺様だぁああ!」

肩の重圧を吹き飛ばす一声が、プッチャンより放たれた。

短い腕で重たいバットを振り、ピッチャーの玲二へと突きつける。

短い腕で重たいバットを振り、ピッチャーの玲二へと突きつける。

「安心しな、やよい。あんなムッツリ野郎の投げる球なんざ、一振りでスタンドいきだぜ!」

「プッチャン……」

「プッチャン……」

やよいを元気付けつつ、玲二を挑発するプッチャン。

小さくも心強い背中が、自分の右手いっぱいに広がっていることにやよいは感動を覚える。

小さくも心強い背中が、自分の右手いっぱいに広がっていることにやよいは感動を覚える。

「ほう、大した自信だ。いいねぇ……ならばその意気込み、この私が買おうではないか!」

互いを鼓舞し合う、一人にして二人の打者。

彼女と彼の挑発を受け取り、逆に挑戦状を叩きつけたのは、玲二ではない別の人物だった。

彼女と彼の挑発を受け取り、逆に挑戦状を叩きつけたのは、玲二ではない別の人物だった。

「ピッチャー交代! 玲二くんに代わって碧ちゃん!」

ファースト方向から声が上がる。

腕組みをした状態で不遜に歩み寄ってくるのは《Bチーム》のリーダー格である杉浦碧だった。

腕組みをした状態で不遜に歩み寄ってくるのは《Bチーム》のリーダー格である杉浦碧だった。

「因縁があるとこ悪いねぇ、玲二くん。ちょいと交代してもらうよ?」

「気をつけろ。ヤツはただの人形じゃないぞ」

「フッ、勝負は相手が強ければ強いほど燃えるってものさ」

「気をつけろ。ヤツはただの人形じゃないぞ」

「フッ、勝負は相手が強ければ強いほど燃えるってものさ」

玲二からボールを受け取り、碧がマウンドに上がる。

「へへっ、いよいよ大将のお出ましってわけか。やよい、気合入れていけよ」

「はいっ! 私とプッチャンのタッグなら、絶対負けません!」

「はいっ! 私とプッチャンのタッグなら、絶対負けません!」

睨み合う二対一。四回表の攻撃が始まった。

| 四回表 | 【A】 4 - 5 【B】 | 無死無塁 | A:打者:プッチャン&高槻やよい | B:投手:杉浦碧 |

.'´7'´`´ヽ

! 〈(从从リ|

ヽ¶_゚ ヮ゚ノ、i <すごい! 私も長らく事務員をやっていますが、野球をする人形というのは初めて見ます!

/)卯i、.

γ⌒`´ゝ、

ソ〃((''))(

ζ,,d゚ ロ゚ハ' <誰だってそうだと思うが……。ともあれ、この対決が勝負の明暗を分けることになるだろう。

(i゙i†i´.r')

企画立案者だけあって、碧の野球センスは《Bチーム》の中でも一線を画すものだった。

フォームはダイナミックかつ無駄のない、オーバースロー。

コントロールは針の穴に糸を通すかのごとく、バットの間をすり抜ける。

ボールが纏うスピードといえば、ほとんど弾丸のそれだった。

フォームはダイナミックかつ無駄のない、オーバースロー。

コントロールは針の穴に糸を通すかのごとく、バットの間をすり抜ける。

ボールが纏うスピードといえば、ほとんど弾丸のそれだった。

『ストライク』

そうして放られた第一球が、キャッチャー深優の構えるミットに納まり、球審が判定を継げる。

すぐそばを通過していった白球に、やよいは目を丸くした。

対して、実際にバッティングを担当するプッチャンは不遜な顔だ。

すぐそばを通過していった白球に、やよいは目を丸くした。

対して、実際にバッティングを担当するプッチャンは不遜な顔だ。

「さすがは親玉ってところだな。いい球放りやがるぜ」

「うう~、私だったら絶対に打てません……」

「なーに、打つのは俺の仕事だ。やよいは打った後にベースを回ってくれるだけでいいさ」

「うう~、私だったら絶対に打てません……」

「なーに、打つのは俺の仕事だ。やよいは打った後にベースを回ってくれるだけでいいさ」

早くも自信喪失気味のやよいに比べ、プッチャンにはまだまだ余裕が窺える。

「言ってくれるねぇ。そういう台詞は、実際に打ってから言ってみてほしいもんだ」

碧による第二球。

豪快なフォームから投じられた白球は、一球目よりも緩やかな軌道を描き、

豪快なフォームから投じられた白球は、一球目よりも緩やかな軌道を描き、

「ッ! これは――」

やよいとプッチャンに近づくにつれ、動きにぶれが生じ始めた。

目を凝らしてその動きを追ってみれば、地面に向かって『落ちている』。

錯覚か、とやよいが瞼を擦りたい衝動に駆られたとき、

目を凝らしてその動きを追ってみれば、地面に向かって『落ちている』。

錯覚か、とやよいが瞼を擦りたい衝動に駆られたとき、

「こなくそぉぉーっ!」

右手のプッチャンがバットをフルスイング。

キン、という打撃音の後、ボールは高々と舞い上がり、そしてスタンドに消えていった。

もっともそのスタンドは、やよいが立つバッターボックスよりも後方に位置するスタンドだったが。

キン、という打撃音の後、ボールは高々と舞い上がり、そしてスタンドに消えていった。

もっともそのスタンドは、やよいが立つバッターボックスよりも後方に位置するスタンドだったが。

『ファール』

球審が冷静な口調で判定を告げる。

「にゃろう……変化球まで持ち出しやがるたぁ、大人気ないにもほどがあるぜ」

「キャッチャーが深優ちゃんなら、捕りこぼしも怖くないからね。ガンガンいかせてもらうよ」

「キャッチャーが深優ちゃんなら、捕りこぼしも怖くないからね。ガンガンいかせてもらうよ」

碧は、右手でボールをお手玉しながら言う。

変化球、つまりはまっすぐではない、曲がる球だ。

自分だったら当てることすらできないだろうな、とやよいは思いつつ、初見で変化球をファールにしてみせたプッチャンに尊敬の念を覚える。

変化球、つまりはまっすぐではない、曲がる球だ。

自分だったら当てることすらできないだろうな、とやよいは思いつつ、初見で変化球をファールにしてみせたプッチャンに尊敬の念を覚える。

「お……っしゃあ!」

ピッチャー碧、振り被っての第三球。

外角を狙いすまし投じられた一球を、プッチャンは短い腕を精一杯伸ばしバットに当てる。

今度は前に飛んでいったものの、大きく右方向に逸れ、これまたファールの判定を得る。

外角を狙いすまし投じられた一球を、プッチャンは短い腕を精一杯伸ばしバットに当てる。

今度は前に飛んでいったものの、大きく右方向に逸れ、これまたファールの判定を得る。

続いての第四球。

送られてきたのは、緩急をつける意味での超スローボール。

プッチャンはタイミングを狂わされ、しかしどうにかバットをボールに当てる。打球は一塁側フェンスに当たった。

送られてきたのは、緩急をつける意味での超スローボール。

プッチャンはタイミングを狂わされ、しかしどうにかバットをボールに当てる。打球は一塁側フェンスに当たった。

第五球は力で捻じ伏せるストレート。

読んでいたのか、プッチャンはこれを正面から叩きにいくが、打ち上げてしまう。

キャッチャーフライも覚悟した打球は後ろへと逸れ、そのままスタンドへ入りファールとなる。

読んでいたのか、プッチャンはこれを正面から叩きにいくが、打ち上げてしまう。

キャッチャーフライも覚悟した打球は後ろへと逸れ、そのままスタンドへ入りファールとなる。

第六球は見え見えのボール球だ。

これまで積極的に打ってきたプッチャンを引っ掛けようとしたのだろうが、その手には乗らない。

悠々見送り、ワンボールの判定を得る。これで、カウントはツーワンとなった。

これまで積極的に打ってきたプッチャンを引っ掛けようとしたのだろうが、その手には乗らない。

悠々見送り、ワンボールの判定を得る。これで、カウントはツーワンとなった。

.'´7'´`´ヽ

! 〈(从从リ|

ヽ¶_゚ ヮ゚ノ、i <プッチャン選手、粘ります。はたしてこの均衡を打ち破るのはどちらになるのでしょうか。

/)卯i、.

γ⌒`´ゝ、

ソ〃((''))(

ζ,,d゚ ロ゚ハ' <人形の身である彼もなかなかだが、杉浦碧。彼女もまた、秘めたる手を持っているようだ。

(i゙i†i´.r')

「そろそろ仕留めたいところだよねぇ……ここいらで必殺技、いってみようか」

あとワンストライクがなかなか取れない碧。

プッチャンとの勝負を楽しんでいる風でもあった彼女は、おもむろにそんな言葉を口にする。

必殺技、というなんとも意図の窺えない言葉を。

プッチャンとの勝負を楽しんでいる風でもあった彼女は、おもむろにそんな言葉を口にする。

必殺技、というなんとも意図の窺えない言葉を。

「おいおい、そういうのは予告しちゃ意味ねーだろ」

「いんや、そんなことはないさ。魔球ってのは、打てないから魔球って言うんだよ」

「いんや、そんなことはないさ。魔球ってのは、打てないから魔球って言うんだよ」

自信満々に、碧が笑む。

大胆不敵な挑発にプッチャンは気を引き締めなおし、やよいもまた、息を呑んだ。

大胆不敵な挑発にプッチャンは気を引き締めなおし、やよいもまた、息を呑んだ。

「さぁ、受けてみるがいいさ。碧ちゃんがこの地で習得せし必殺の魔球を!」

いつもよりも大きく足を振り上げ、いかにもといったフォームでボールを投げ放つ。

本人が必殺技、そして魔球と称す、乾坤一擲の一球を、

本人が必殺技、そして魔球と称す、乾坤一擲の一球を、

「これが! 全身全霊を込めたライジングニャットボールだぁああああッ!!」

その、技名と共に――。

(え?)

瞬間、やよいの瞳に映る世界が、途端にスローモーションになった。

これは感覚的なもので、実際に時間の進行が遅くなったわけではないのだろう。

なんにしても、やよいは刹那の時の中で、魔球の正体を視認してしまったのだ。

これは感覚的なもので、実際に時間の進行が遅くなったわけではないのだろう。

なんにしても、やよいは刹那の時の中で、魔球の正体を視認してしまったのだ。

その正体とは、神速のストレート。

本来なら目にも映らないような、電光の一撃。

打とうとすれば、バットがへし折られても不思議ではない。

本来なら目にも映らないような、電光の一撃。

打とうとすれば、バットがへし折られても不思議ではない。

そんなボールが、キャッチャーミットではなく『打席に立つやよいに向かって伸びてくる』。

驚く間も、身をかわす間も、ありはしなかった。

ボールの到来のほうがずっと速い。

一秒後の世界は、豪速球の直撃を受け悶絶している自分だろうと悟り、

ボールの到来のほうがずっと速い。

一秒後の世界は、豪速球の直撃を受け悶絶している自分だろうと悟り、

「――っ、んにゃろぉぉぉっ!」

右手は動いた。

プッチャンが、やよいの盾となるべく強引に体を捻り、コースから外れたボールをバットで叩き切る。

どうにか打ち返すことに成功したボールは、ひゅるひゅると力なく宙を舞い、ピッチャーである碧のグラブに納まった。

プッチャンが、やよいの盾となるべく強引に体を捻り、コースから外れたボールをバットで叩き切る。

どうにか打ち返すことに成功したボールは、ひゅるひゅると力なく宙を舞い、ピッチャーである碧のグラブに納まった。

ピッチャーフライ。

プッチャンの打席は、ここで終了した。

プッチャンの打席は、ここで終了した。

「う、あ」

球審によるアウトが告げられてから、やよいはその場に尻餅をついた。

迫っていたのははたして銃弾か、砲弾か。そんな錯覚が、恐怖となって足腰を震わす。

実際、当たればただでは済まなかっただろう。それだけの迫力と速度が、碧の放ったボールにはあった。

プッチャンが庇ってくれなければ、今頃は。

迫っていたのははたして銃弾か、砲弾か。そんな錯覚が、恐怖となって足腰を震わす。

実際、当たればただでは済まなかっただろう。それだけの迫力と速度が、碧の放ったボールにはあった。

プッチャンが庇ってくれなければ、今頃は。

「ちょっと待ってくださいよ! いくらなんでも、今のは危険球じゃないですか!?」

呆然とするやよいの横、《Aチーム》側のベンチから美希が飛び出し、碧に抗議を訴える。

「ええ。今の投球、どうにも故意にやよいさんを狙ったとしか思えないわ」

「いくら真剣勝負だからって、あんな危ない球を投げるなんてやりすぎだよ!」

「いくら真剣勝負だからって、あんな危ない球を投げるなんてやりすぎだよ!」

ファルや桂もベンチから身を乗り出し、美希の主張に賛同した。

彼女らが主張する危険球をぶつけられそうになったやよいは、まだ立ち上がることができないでいる。

相手投手へのブーイングが熱くなる中、守備につく《Bチーム》の人員からも、それに加勢する者が現れた。

彼女らが主張する危険球をぶつけられそうになったやよいは、まだ立ち上がることができないでいる。

相手投手へのブーイングが熱くなる中、守備につく《Bチーム》の人員からも、それに加勢する者が現れた。

「美希の言う通りだ。今の投球でやよいが怪我でもしたらどうする気だ」

「妾も同意見だ。汝自身が説いたこの余興の趣旨、見誤っているのではないか?」

「妾も同意見だ。汝自身が説いたこの余興の趣旨、見誤っているのではないか?」

なつきやアル、そして口には出さないものの、那岐や玲二からも侮蔑の眼差しが碧に向けられている。

球場全体に不穏な空気が漂い、碧一人が悪者にされようとしていた。

しかし当の本人は、そんな空気を鼻で笑う。

球場全体に不穏な空気が漂い、碧一人が悪者にされようとしていた。

しかし当の本人は、そんな空気を鼻で笑う。

「あまっちょろいんだよねぇ、君たち」

碧にしては、冷厳すぎる声だった。

「明日は本当に、生死を懸けなきゃいけないんだ。これくらいで泣き言を言ってちゃ、始まらないよ」

ベンチから顔を覗かせる《Aチーム》、グラウンドに散らばる《Bチーム》、仲間と呼べる者全員に、碧は説いた。

「いいかい。みんなも肝に銘じておくといい。勝負の世界は残酷非情……勝てばよかろうなのだぁあああ!」

やよいは思わず、耳を疑った。

杉浦碧の人間性について熟知していたわけではないにしても、『やさしいお姉さん』という印象を抱いてはいた。

そんな子供のイメージを、粉々に砕かれ裏切られる。

やよいのみならず、碧の言葉を聞いた者全員が、唖然と言葉を失っていた。

杉浦碧の人間性について熟知していたわけではないにしても、『やさしいお姉さん』という印象を抱いてはいた。

そんな子供のイメージを、粉々に砕かれ裏切られる。

やよいのみならず、碧の言葉を聞いた者全員が、唖然と言葉を失っていた。

「やよいをこんな目に遭わせて、その言い草か。だったら、さすがに俺も黙っちゃいられねぇな……」

そんな中、真っ先に口を開いたのはプッチャンだった。

静かではあるが威圧感のあるその声に、やよいはプッチャンの怒りを感じる。

このままでは碧と口論に陥ってしまうかもしれない。そう思い、

静かではあるが威圧感のあるその声に、やよいはプッチャンの怒りを感じる。

このままでは碧と口論に陥ってしまうかもしれない。そう思い、

「あの、大丈夫です! 私、全然平気ですから!」

プッチャンの気を静めるべく、声を振り絞った。

「避けられなかった私が悪いんです。だから……」

「やよい……」

「やよい……」

碧の言動が皆の反感を買っていることは、一目瞭然だった。

だからといって、このまま喧嘩になど発展してほしくはない。

穏便に済ませられるのなら、どんなつらいことだって我慢する。

その一心で、やよいは立ち上がったのだった。

だからといって、このまま喧嘩になど発展してほしくはない。

穏便に済ませられるのなら、どんなつらいことだって我慢する。

その一心で、やよいは立ち上がったのだった。

「……アウトだったな。やよい、ベンチに帰ろうぜ」

プッチャンもやよいの意を汲み、引き下がることを選んだ。

ピッチャーマウンドで傲岸にふんぞり返る碧を一瞥し、しかしなにも言わない。

やよいはホッとする一方で、悔しいという気持ちも、確かに感じていた。

ピッチャーマウンドで傲岸にふんぞり返る碧を一瞥し、しかしなにも言わない。

やよいはホッとする一方で、悔しいという気持ちも、確かに感じていた。

「さあ、次の打者カモン! 私が投手やってる以上、もうヒットの一本も打たせやしないよ!」

仕切りなおし。

碧は自分の非など一切認めず、やよいへの謝罪もなしに、ゲームの続行を優先する。

陽気でお調子者でやっぱりやさしい、じゅうななさいの碧ちゃんの面影は、既に見る影もなくなっていた。

碧は自分の非など一切認めず、やよいへの謝罪もなしに、ゲームの続行を優先する。

陽気でお調子者でやっぱりやさしい、じゅうななさいの碧ちゃんの面影は、既に見る影もなくなっていた。

――九条の代打として打席に立ったプッチャンは、碧の卑劣な手によって倒れた。

続くトーニャと柚明もアウトに取られ、《Aチーム》四回表の攻撃は三者凡退という結果に。

点差は変わらず一点。《Aチーム》、残る攻撃のチャンスは一回。対して、《Bチーム》は二回。

劣勢と言わざるをえないこの状況下、エースである九条むつみの体調はいまだ回復せず、四回の裏を迎えてしまう。

続くトーニャと柚明もアウトに取られ、《Aチーム》四回表の攻撃は三者凡退という結果に。

点差は変わらず一点。《Aチーム》、残る攻撃のチャンスは一回。対して、《Bチーム》は二回。

劣勢と言わざるをえないこの状況下、エースである九条むつみの体調はいまだ回復せず、四回の裏を迎えてしまう。

・◆・◆・◆・

「ピッチャー交代! 九条さんに代わって、美希がやりますっ!」

四回裏、これまで獅子奮迅の活躍を見せていた九条むつみの身は、依然ベンチの上にあった。

代わってマウンドに登ったのは、山辺美希である。

彼女が守っていたショートは空きになり、セカンドを守っていたトーニャが中央寄りに詰めている。

九人が通常の守備を、七人で切り盛りするという苦境。誰の目から見ても、厳しいゲーム展開が予想された。

代わってマウンドに登ったのは、山辺美希である。

彼女が守っていたショートは空きになり、セカンドを守っていたトーニャが中央寄りに詰めている。

九人が通常の守備を、七人で切り盛りするという苦境。誰の目から見ても、厳しいゲーム展開が予想された。

.'´7'´`´ヽ

! 〈(从从リ|

ヽ¶_゚ ヮ゚ノ、i <《Aチーム》はここで点差が開くと厳しいですね……。

/)卯i、.

γ⌒`´ゝ、

ソ〃((''))(

ζ,,d゚ ロ゚ハ' <追加点は許せぬ状況だ。投手の活躍が肝となろう。

(i゙i†i´.r')

『ストライクッ! バッターアウト!』

初登板となる美希、初戦の相手は那岐だったが、これはいとも簡単に打ち取れた。

「いやぁ、全然手が出せなかったなぁ。美希ちゃん、意外とこっちの才能あるんじゃない?」

「むー……おべっかにしか聞こえないですよ」

「むー……おべっかにしか聞こえないですよ」

投手が九条のときは、鬼道を駆使してまで点を量産した那岐だったが、今回はわざと打ち取られた風さえある。

これ以上の追加点は必要ないと考えているのか、彼の行動はチームの勝利よりも、ゲームメイクに努めているように見えた。

これ以上の追加点は必要ないと考えているのか、彼の行動はチームの勝利よりも、ゲームメイクに努めているように見えた。

(ま、インチキされなかっただけよかったですけど。次は……こっちもこっちで、面倒そうなんですよね)

| 四回裏 | 【A】 4 - 5 【B】 | 一死無塁 | A:投手:山辺美希 | B:打者:クリス・ヴェルディン |

また一巡して、次のバッターは一番のクリスである。

美希の中では、熱くもなく、冷めてもいない、水のような男の子――という印象がある。

今までの人生で接してきた男性とは一線を画す不思議な雰囲気が、美希としては絡みづらくもあった。

美希の中では、熱くもなく、冷めてもいない、水のような男の子――という印象がある。

今までの人生で接してきた男性とは一線を画す不思議な雰囲気が、美希としては絡みづらくもあった。

(人間観察は得意なほうだと思いますけど、なんというか……)

それゆえに、異変にも敏感だ。

今、実際に相対しているクリス・ヴェルティンは、美希が元々持っていた印象とはなにかが違う。

以前よりも覇気がない。バットの構え方にやる気が感じられない。表情はわかりやすいほどに、嫌々という色が滲んでいた。

今、実際に相対しているクリス・ヴェルティンは、美希が元々持っていた印象とはなにかが違う。

以前よりも覇気がない。バットの構え方にやる気が感じられない。表情はわかりやすいほどに、嫌々という色が滲んでいた。

突然始まった野球大会。まるで活躍できない自分。先ほどの碧の暴挙。

諸々を踏まえれば、クリスの見せる反応はありえなくはないのだが、美希が捉えていた彼の性格とは大きく食い違う。

本来のクリスなら、あんな風に露骨に態度には示さない。嫌悪感があったとしても、それを内に秘めるはずだ。

と、思う――そう付け加えざるをえないほどの浅い仲だが、美希はこのとき、確かに違和感を抱いたのだった。

諸々を踏まえれば、クリスの見せる反応はありえなくはないのだが、美希が捉えていた彼の性格とは大きく食い違う。

本来のクリスなら、あんな風に露骨に態度には示さない。嫌悪感があったとしても、それを内に秘めるはずだ。

と、思う――そう付け加えざるをえないほどの浅い仲だが、美希はこのとき、確かに違和感を抱いたのだった。

(なんか打つ気なさそうですし、ここはパパッとアウトにしたいところ……)

『フォアボール』

(って、あら?)

『フォアボール』

(って、あら?)

意気込みとは裏腹に、コントロールが安定しない美希は、クリスにフォアボールを与えてしまう。

ちなみに、クリスは一度もバットを振ってはいない。一塁に進む動作も緩慢で、途中、あくびまで見せていた。

ここまでくるともはや別人だ。クリスにどのような心境の変化があったのか、美希には察することができなかった。

ちなみに、クリスは一度もバットを振ってはいない。一塁に進む動作も緩慢で、途中、あくびまで見せていた。

ここまでくるともはや別人だ。クリスにどのような心境の変化があったのか、美希には察することができなかった。

(なつきさんとケンカでもしたのかな? とと、そんでもって次は)

| 四回裏 | 【A】 4 - 5 【B】 | 一死一塁 | A:投手:山辺美希 | B:打者:深優・グリーア |

美希三戦目の相手として、深優が打席に立つ。

クリスとは対照的に、能面のようだった無表情はこのときだけ熱く滾り、眉根が釣りあがっている。

こっちはこっちで、やはり別人のようだった。美希の中では、深優はもっと冷静沈着なキャラであったはずだ。

クリスとは対照的に、能面のようだった無表情はこのときだけ熱く滾り、眉根が釣りあがっている。

こっちはこっちで、やはり別人のようだった。美希の中では、深優はもっと冷静沈着なキャラであったはずだ。

(青春の汗に目覚めた? いやいやそんな、少年漫画じゃないんだから)

おかしいと思いつつも、美希はピッチャーとしての役目を果たす。

力いっぱい投げたボールは、初球から深優のバットに跳ね返らされ、内野を通過していく。

空いていたショートの方向、ゴロが外野まで伸びるかという瞬間、セカンドベースの辺りを守っていたトーニャがこれに飛びつく。

すぐさま起き上がって送球を試みようとするが、二塁には既にクリスが足を着け、深優も俊足でもってして、一塁ベースを踏みしめていた。

力いっぱい投げたボールは、初球から深優のバットに跳ね返らされ、内野を通過していく。

空いていたショートの方向、ゴロが外野まで伸びるかという瞬間、セカンドベースの辺りを守っていたトーニャがこれに飛びつく。

すぐさま起き上がって送球を試みようとするが、二塁には既にクリスが足を着け、深優も俊足でもってして、一塁ベースを踏みしめていた。

(ありゃ。ちょーっと芳しくない状況かもですよ)

悪い予感は的中する。

次なる打者、三番の玲二にはなかなかストライクが入らず、フォアボールの判定。

クリス、深優、玲二の三人が一斉に塁へと進み出し、ふとマウンドの周囲を見渡してみれば、

次なる打者、三番の玲二にはなかなかストライクが入らず、フォアボールの判定。

クリス、深優、玲二の三人が一斉に塁へと進み出し、ふとマウンドの周囲を見渡してみれば、

「あ、あれ。満塁っ!?」

これ以上点を与えられない《Aチーム》としては、最悪の状況が出来上がってしまっていた。

.'´7'´`´ヽ

! 〈(从从リ|

ヽ¶_゚ ヮ゚ノ、i <《Aチーム》、再びのピンチです! この窮地を切り抜ける策はあるのでしょうか!?

/)卯i、.

γ⌒`´ゝ、

ソ〃((''))(

ζ,,d゚ ロ゚ハ' <しかも、次は四番打者が相手だ。トドメを刺す絶好の機会でもあるが……。

(i゙i†i´.r')

| 四回裏 | 【A】 4 - 5 【B】 | 一死満塁 | A:投手:山辺美希 | B:打者:杉浦碧 |

「ふっふっふ。ミキミキったら、役者だねぇ。わざわざこんなシチュエーションを用意してくれるなんてさ」

思わぬ事態に立ち竦む美希の眼前、バッターボックスには、敵将杉浦碧の姿がある。

手加減の気配など一切漂わせない、大人気なさの権化がぶんぶんとバットを素振りしていた。

手加減の気配など一切漂わせない、大人気なさの権化がぶんぶんとバットを素振りしていた。

(ここでもし、ホームランでも打たれたら……)

想像して、美希は全身が弛緩するのを自覚した。見ると、鳥肌が立っている。

ネガティブに考えても仕様がない、とは思いつつも、ボールを握る手になかなか力が込められなかった。

ネガティブに考えても仕様がない、とは思いつつも、ボールを握る手になかなか力が込められなかった。

「かーわいいねぇ……ガクブルみーみー震えちゃって、まるで子猫さんみたいなのですよ?

でも心配無用さね。碧ちゃんが、やさしく、やさしぃ……く、引導を渡してあげるから」

でも心配無用さね。碧ちゃんが、やさしく、やさしぃ……く、引導を渡してあげるから」

言って碧は、振り翳すバットを正面、スタンド方向へと向けた。

予告ホームランの仕草。

周囲がどよめき、美希の背筋は凍った。

予告ホームランの仕草。

周囲がどよめき、美希の背筋は凍った。

(なに、これ。すごく、嫌な感じ。たかが野球なのに……なんだか、怖い)

予告ホームランのひとつが、死刑宣告にも似た重みを突きつけてくる。

攻略法が思い浮かばない。

どんな球を放れば打たれないで済むか、想像することすらできない。

誰か、助けて。

攻略法が思い浮かばない。

どんな球を放れば打たれないで済むか、想像することすらできない。

誰か、助けて。

美希は、

叫ぶこともままならず、

碧の眼力に誘導されるかのように、

弱々しく振り被って、

叫ぶこともままならず、

碧の眼力に誘導されるかのように、

弱々しく振り被って、

「――――あっ」

打ち頃のスローボールを投げ、直後に間の抜けた声を漏らしてしまう。

「お、ま、え、に……レインボォォォォ!」

その声もすぐに、爽快な打撃音によってかき消されることとなった。

.'´7'´`´ヽ

! 〈(从从リ|

ヽ¶_゚ ヮ゚ノ、i <……満塁、ホームランです。

/)卯i、.

γ⌒`´ゝ、

ソ〃((''))(

ζ,,d゚ ロ゚ハ' <決まった……な。

(i゙i†i´.r')

走者一掃の一打がスタンドに吸い込まれると同時、美希の体はぺたんと、その場に崩れ落ちた。

「そんな……」

この重圧は、なんだろう。

自分が送り出してしまった走者たちが、みんなまとめてホームに帰っていく。

ベースの周りはがらんとして、むしろ肩の荷は下りていいはずなのに。

自分が送り出してしまった走者たちが、みんなまとめてホームに帰っていく。

ベースの周りはがらんとして、むしろ肩の荷は下りていいはずなのに。

「……五点差」

スコアボートに刻まれた、『4』の数字。

元々の『5』と足して、《Bチーム》の合計点は『9』となった。

元々の『5』と足して、《Bチーム》の合計点は『9』となった。

4-9。

この点差が、なによりの重圧となって美希に襲い掛かった。

まるで起き上がることができず、心配したチームメイトたちが近寄ってくる。

まるで起き上がることができず、心配したチームメイトたちが近寄ってくる。

「美希ちゃん!? しっかりして、美希ちゃん!」

声をかけてくれるのは、キャッチャーの桂だ。

彼女はよくやってくれた。美希の下手くそな投球を、親身に受け止めてくれていた。

落ち度があったのは、十割こちらのほう。

なにもかも、なにもかも、なにもかもなにもかもなにもかもなにもかもなにもかも、自分がいけない。

彼女はよくやってくれた。美希の下手くそな投球を、親身に受け止めてくれていた。

落ち度があったのは、十割こちらのほう。

なにもかも、なにもかも、なにもかもなにもかもなにもかもなにもかもなにもかも、自分がいけない。

「……ごめん、なさい。ごめん……ごめんなさい……っ」

諦観の呟きが、皆の耳に届く。

「美希のせいで、こんなに点差が開いちゃって……」

つぶらな瞳は地面だけを見つめて、俯いたまま。

両の瞼からは涙が溢れ出し、慟哭が響き渡る。

両の瞼からは涙が溢れ出し、慟哭が響き渡る。

「もう、なにかも終わりなんだ……っ!」

情熱が、虚無に流されてしまう。

微かだった希望が、無残に破壊されて。

そして美希の心は、絶望の底に沈む。

微かだった希望が、無残に破壊されて。

そして美希の心は、絶望の底に沈む。

「……そう、よね。勝負は決まったも同然だもの……この世の終わりだわ……」

美希に釣られて呟きだしたのは、彼女の投球をライトから見守っていたファルだった。

グラブを外し、空いた手で泣き崩れる美希の身を抱擁する。

温もりが悲しみを浄化し、しかしまだ、傷は癒えない。

グラブを外し、空いた手で泣き崩れる美希の身を抱擁する。

温もりが悲しみを浄化し、しかしまだ、傷は癒えない。

「無念……無念なのであるっ! 大天才たる我輩が、よもや苦汁をなめる結果になろうとはっ!」

拳をグラウンドに叩きつけたのは、ドクター・ウェストだった。

彼は美希やファル以上に号泣しているようで、嗚咽の叫びも一際大きい。

彼は美希やファル以上に号泣しているようで、嗚咽の叫びも一際大きい。

「ひっ、えぐ……ふ、あ、あぁぁぁあぅ……わあああああん」

敗北者たちによる残響が、屋内スタジアムを埋め尽くす。

望みは残っていなかった。底のない底まで、まっさかさまに落ちていくだけだった。

決して這い上がれなどしない、人が奈落と呼ぶ地獄へ、と、

望みは残っていなかった。底のない底まで、まっさかさまに落ちていくだけだった。

決して這い上がれなどしない、人が奈落と呼ぶ地獄へ、と、

(――?)

潤む視界の中で、美希は不可思議な光を見た。

蛍火のように淡いそれは、美希の周りをひらひらと、嘲弄するように舞っている。

一匹、二匹、三匹と……数は無数で、姿は幻想的。美希にはこれが、お迎えのようにも思えた。

蛍火のように淡いそれは、美希の周りをひらひらと、嘲弄するように舞っている。

一匹、二匹、三匹と……数は無数で、姿は幻想的。美希にはこれが、お迎えのようにも思えた。

(ちょう、ちょ)

視認したそれが、光の蝶だと気づき――美希の意識は、まどろみの中に消えていくのだった。

・◆・◆・◆・

球場に散らばる青白い輝き。注意深く目を凝らしてみれば、それらが蝶の形を成していることがわかる。

触れた者は皆、糸の切れたマリオネットのように脱力し、意識を失っていく。

一人、また一人と、地面に伏す体は増えていった。

触れた者は皆、糸の切れたマリオネットのように脱力し、意識を失っていく。

一人、また一人と、地面に伏す体は増えていった。

「……本当はこんなこと、したくないけれど」

我ながらに奇観だと自嘲するのは、羽藤柚明だった。

「緊急事態だ。柚明、汝が気に病むことではない」

蝶を飛ばし仲間たちを気絶に追い込んだ張本人は、柚明である。

そして彼女にそのような指示を出したのは、柚明とは敵対しているはずのアル・アジフだった。

アルのみならず、柚明の《力》の影響を受けなかった者たちが続々と、マウンドへと集まってくる。

そして彼女にそのような指示を出したのは、柚明とは敵対しているはずのアル・アジフだった。

アルのみならず、柚明の《力》の影響を受けなかった者たちが続々と、マウンドへと集まってくる。

《Aチーム》の側からは五人。桂、トーニャ、やよいにプッチャン、柚明。

《Bチーム》の側からも五人。那岐、玲二、なつき、ダンセイニと、アル。

《Bチーム》の側からも五人。那岐、玲二、なつき、ダンセイニと、アル。

計十人の人間が、マウンドを会議場に、このたびの異変について話し合い始めた。

「柚明お姉ちゃんにアルちゃん……これ、いったいどういうことなの?」

「ぜひともご説明願いたいところですね」

「ぜひともご説明願いたいところですね」

まず、力を使って半数の人間を気絶させるという柚明の行動に異を唱えたのが、桂とトーニャである。

問われた本人である柚明はこれに申し訳なさそうな表情を返し、回答はアルが代弁する。

問われた本人である柚明はこれに申し訳なさそうな表情を返し、回答はアルが代弁する。

「妾が柚明に指示したことだ。兆候のある者たちを汝の力で大人しくさせよ、とな」

「兆候? さっぱり話が見えてこないぞ」

「兆候? さっぱり話が見えてこないぞ」

疑念の眼差しを向けるなつきに、アルは続けて説明する。

「汝もクリスの様子がおかしいことには気づいていただろう。それが、兆候なのだ」

「たしかに今日のクリスはどこか積極的だったが……」

「クリスくんだけじゃない。深優ちゃんは挙動不審だったし、むつみちゃんは急にダウンしちゃうし」

「おいおい。なつきのママさんに関しては、那岐がやったことなんじゃねぇのか?」

「たしかに今日のクリスはどこか積極的だったが……」

「クリスくんだけじゃない。深優ちゃんは挙動不審だったし、むつみちゃんは急にダウンしちゃうし」

「おいおい。なつきのママさんに関しては、那岐がやったことなんじゃねぇのか?」

事態を理解している風な那岐に、プッチャンが言う。

「僕は風を起こしたくらいさ。呪いもなにもかけちゃいないよ……少なくとも、僕はね」

「含みのある言い方だなぁ。おまえじゃないってんなら、いったい誰がやったってんだよ?」

「九条さん、みんなのためにがんばってたから……単純に、疲れちゃったんじゃないでしょうか?」

「含みのある言い方だなぁ。おまえじゃないってんなら、いったい誰がやったってんだよ?」

「九条さん、みんなのためにがんばってたから……単純に、疲れちゃったんじゃないでしょうか?」

やよいが言うが、那岐はありえないと否定する。

「彼女の体力をなめちゃいけないよ。これしきでへばる人じゃない。呪術的ななにかが作用しているのは、当たりなんだ」

「そして、それは那岐の仕業ではないのだ。他の皆の様子がおかしかったのも、同一犯による仕業だと思われる」

「そそ。ここに倒れている三人なんて、急に泣き出しちゃうしね。言動も随分と大げさだったし」

「そして、それは那岐の仕業ではないのだ。他の皆の様子がおかしかったのも、同一犯による仕業だと思われる」

「そそ。ここに倒れている三人なんて、急に泣き出しちゃうしね。言動も随分と大げさだったし」

那岐とアルが、その場に倒れ伏している三人を見下ろす。

美希もファルもウェストも、この野球大会を遊びとしか捉えていなかったはずだ。

にも関わらず、気を失う寸前、彼女たちは悲観に暮れて絶望の味に酔いしれていた。

柚明の目から見ても、大げさに映ったのは否定できない。だからこそ、アルの不可解な指示にも従えた。

美希もファルもウェストも、この野球大会を遊びとしか捉えていなかったはずだ。

にも関わらず、気を失う寸前、彼女たちは悲観に暮れて絶望の味に酔いしれていた。

柚明の目から見ても、大げさに映ったのは否定できない。だからこそ、アルの不可解な指示にも従えた。

「異変が起きているのはわかった。では、その異変を引き起こしている者はいったい誰だ?」

玲二が口に出して問う。この疑問は、柚明も含め全員が胸に抱いているものだった。

「誰であれ、真っ先に思い浮かぶ解があろう。妾たちが相対すべき敵の存在を考えればな」

主催側の干渉。

わざわざ言葉にしなくとも、理解することができた。

この異常事態がマイナス方向に影響している以上、黒幕はそれを望む者であり、そんな者がいるとするならば。

わざわざ言葉にしなくとも、理解することができた。

この異常事態がマイナス方向に影響している以上、黒幕はそれを望む者であり、そんな者がいるとするならば。

「黒曜の君……那岐さんと同じような力が使えるという、彼が?」

一番地の首魁、神崎黎人以外に考えられない。

トーニャの言葉に、一同は口を噤んだ。

トーニャの言葉に、一同は口を噤んだ。

「でも鬼道は催眠術とは違うからなぁ。こんな、人の性格を変えるような真似はできないよ」

「まさに人が変わったようだったからな。俺も、深優のあんな一面は初めて見たよ」

「……深優ちゃん、そんなに変わってた?」

「俺の目からしてみればな。いや、俺を見る目が、か?」

「まさに人が変わったようだったからな。俺も、深優のあんな一面は初めて見たよ」

「……深優ちゃん、そんなに変わってた?」

「俺の目からしてみればな。いや、俺を見る目が、か?」

那岐と玲二がそんな会話を繰り広げる一方、桂ややよいの表情は不安一色だ。

このタイミングではありえないと認識していた、主催側からの干渉。

もしかしたらこのまま盤面が詰められていく可能性もあるのでは、とそんな風に考えるのも無理はなかった。

このタイミングではありえないと認識していた、主催側からの干渉。

もしかしたらこのまま盤面が詰められていく可能性もあるのでは、とそんな風に考えるのも無理はなかった。

「そのことなのだが……実は先ほどから、この球場の奥地より底知れぬ気配を感じていたのだ。魔力とも違う、極めて異質な気配をな」

異変の発端に関する心当たりを、アルが告げた。

解消されない疑問に憤りながら、なつきが訊く。

解消されない疑問に憤りながら、なつきが訊く。

「魔力とも違う気配とは言うが、じゃあいったいなんだっていうんだ?」

「上手い言葉が見つからんが、それに気づけたのは妾だけではない。那岐、そしてなにより、真っ先に柚明が感じたことなのだ」

「上手い言葉が見つからんが、それに気づけたのは妾だけではない。那岐、そしてなにより、真っ先に柚明が感じたことなのだ」

視線が一身に集まる。

アルの言うとおり、この屋内スタジアムの外れから漂う異質な気配を、一番に感知してみせたのは柚明だった。

アルの言うとおり、この屋内スタジアムの外れから漂う異質な気配を、一番に感知してみせたのは柚明だった。

「私も上手くは言えません。でも、この施設のどこかに『なにか』がいるのを感じるんです」

「な、なにかいるって、そんなお化けが出るみたいな~……」

「ついこの間まで霊体だった柚明ちゃんが言うと説得力あるね。もしかしたら、本当に出るのかもよ?」

「な、なにかいるって、そんなお化けが出るみたいな~……」

「ついこの間まで霊体だった柚明ちゃんが言うと説得力あるね。もしかしたら、本当に出るのかもよ?」

面白半分でやよいをからかう那岐。

しかし状況はいつまでも冗談を言っていられるほどの余裕もなく、アルが仕切りなおす。

しかし状況はいつまでも冗談を言っていられるほどの余裕もなく、アルが仕切りなおす。

「妾と柚明の先導で、今からその気配の大元へと向かう。無論、動ける者たちは全員同行だ」

「まずは調査ってわけか。けどよ、仮にそれが囮だったとしたらどうする。あぶねぇんじゃねーのか?」

「プッチャンの言うとおりです。みんなをこのままにしておくことなんて、できません」

「まずは調査ってわけか。けどよ、仮にそれが囮だったとしたらどうする。あぶねぇんじゃねーのか?」

「プッチャンの言うとおりです。みんなをこのままにしておくことなんて、できません」

やよいとプッチャンの言はもっともだった。

仮にこれが主催側の干渉だとするなら、異質な気配自体が陽動の可能性とてあるのだ。

全員での行動はベストな選択だと思うが、かといって動けない者たちを放置しておくのも危険だった。

仮にこれが主催側の干渉だとするなら、異質な気配自体が陽動の可能性とてあるのだ。

全員での行動はベストな選択だと思うが、かといって動けない者たちを放置しておくのも危険だった。

「たしかにな。危険度は変わらぬが、ここは二組に別れ――」

「い、いや……アルたちは全員で行ってくれ。気絶したみんなは、俺が面倒見る」

「い、いや……アルたちは全員で行ってくれ。気絶したみんなは、俺が面倒見る」

思案するアルに声をかけたのは、青ざめた顔の九郎だった。

柚明の蝶に触れ、それでも意識を保てていたのか。バットを杖代わりにし、よろよろと皆のもとに歩み寄ってくる。

柚明の蝶に触れ、それでも意識を保てていたのか。バットを杖代わりにし、よろよろと皆のもとに歩み寄ってくる。

「九郎っ。汝は正常でいられたのか?」

「俺はもともと正常だっつーの。なんでか、柚明さんに力を奪われちまったが……」

「ご、ごめんなさいっ」

「俺はもともと正常だっつーの。なんでか、柚明さんに力を奪われちまったが……」

「ご、ごめんなさいっ」

蝶により気絶させた者と、そうしなかった者との区別は、柚明が行った。

異変の兆候が見られるかどうかで見極めたのだが、九郎はどうやら健在であったらしい。

異変の兆候が見られるかどうかで見極めたのだが、九郎はどうやら健在であったらしい。

「しかし、この場を汝ひとりに任せるというのは……」

「考えてもみろよ。これが敵さんのやったことだとしたら、回りくどすぎる気がしねぇか?」

「それはそのとおりですね。攻撃というよりは嫌がらせの部類にも思えますし、些か釈然としません」

「そもそも、あっちは直接わたしたちに手を出すことはできないんだよね?」

「ああ。安易に襲ってくるなんてこたぁ、たぶんないはずだ」

「考えてもみろよ。これが敵さんのやったことだとしたら、回りくどすぎる気がしねぇか?」

「それはそのとおりですね。攻撃というよりは嫌がらせの部類にも思えますし、些か釈然としません」

「そもそも、あっちは直接わたしたちに手を出すことはできないんだよね?」

「ああ。安易に襲ってくるなんてこたぁ、たぶんないはずだ」

事態の安全性を提唱する九郎に、トーニャと桂が頷いた。

「それは資格を持たぬ者たちの話だ。この絶好の機会、あちらより来ヶ谷唯湖が送られてくるとも限らんのだぞ?」

「この状況下、そんなことになったら一網打尽もいいところだけど……」

「へっ、そうなったら大十字九郎一世一代の見せ場到来ってわけだ。願ってもねぇぜ」

「この状況下、そんなことになったら一網打尽もいいところだけど……」

「へっ、そうなったら大十字九郎一世一代の見せ場到来ってわけだ。願ってもねぇぜ」

軽口を叩く九郎を、アルは心配そうに見つめた。

多くの者が決断に迷う中、一人、九郎の背中を後押しする者が現れる。

多くの者が決断に迷う中、一人、九郎の背中を後押しする者が現れる。

「てけり・り」

ダンセイニだった。

九郎には自分がついている、と言わんばかりに軟体をぷるぷる震わし、アルを説得する。

九郎には自分がついている、と言わんばかりに軟体をぷるぷる震わし、アルを説得する。

「可能性はなくはない、ってなレベルだろ。ここは俺とダンセイニに任せて、アルたちは異変の解決に努めてくれ」

絆で結ばれたパートナーと、可愛がっていたペット。

双方から懇願されては、さすがのアルも判断を厳格に徹することはできなかった。

双方から懇願されては、さすがのアルも判断を厳格に徹することはできなかった。

「……まったく、どんな局面でも無茶を言う男だな、汝は。主にそうまで言われては、従うしかないではないか」

不安は残る。最悪の状況は想定するべきだ。それでも、ここは九郎とダンセイニに任せるべきなのだろう。

柚明も同じく、そう思った。アルの小さな肩にそっと手を乗せ、彼女の憂いを払う。

柚明も同じく、そう思った。アルの小さな肩にそっと手を乗せ、彼女の憂いを払う。

「行きましょう、アルちゃん。みんなを元に戻せるのは、私たちだけなんだから」

桂、トーニャ、やよい、プッチャン、那岐、玲二、なつきが柚明の意に賛同する。

九郎とダンセイニも力強い眼差しを注ぎ、アルはようやく、足の向きを皆と揃えた。

九郎とダンセイニも力強い眼差しを注ぎ、アルはようやく、足の向きを皆と揃えた。

「出発するぞ。この施設の奥地に潜みし、異変の黒幕を突き止める」

倒れてしまった仲間たちを九郎とダンセイニに託し、九人の生存者たちは調査に赴く。

想定外の戦いになるとも限らない、危険な旅路へと――出発するのだった。

想定外の戦いになるとも限らない、危険な旅路へと――出発するのだった。

| Little Busters!”M@STER VERSION” (突破) 3 | <前 後> | Little Busters!”M@STER VERSION” (突破) 5 |

添付ファイル