論理演算子は、真偽を入力して全て正しいかどうか(AND)、1つでも正しいのがあるか(OR)みたいな論理演算をするもの。

OMではomANDとomORが用意されている。

Functions->OM Kernel->Control->Logical Operatorsから、もしくは入力ボックス名前打ち込みで呼び出す。

OMではomANDとomORが用意されている。

Functions->OM Kernel->Control->Logical Operatorsから、もしくは入力ボックス名前打ち込みで呼び出す。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

特徴

インプット

Shift+>で増やして使う。好きなだけ増やせる。

使用

論理演算子はそれぞれのインプットを順番にチェックする。

その際nilでないデータは全て(数字でも文字でも)真として扱われる。

その際nilでないデータは全て(数字でも文字でも)真として扱われる。

動作

omORは1つでもt的要素をもらったらその時点でt的要素を返し、全てnilならnilを返す。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

- このomORは1つ目をチェックしてAをもらう。これはnilではないのでt的要素として扱われる。

- omORは1つtがあったのでAをユーザーに返す。

omANDは全てt的要素の場合のみt的要素を返し、1つでもnilをもらったらその時点でnilを返す。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

- このomANDは1つ目をチェックしてAをもらう。これはnilではないのでt的要素として扱われる。

- 続いて2つ目をチェックしてBをもらう。これもnilではないのでt的要素として扱われる。

- 全てのインプットがtだったので、omANDは最後にもらったt的要素であるBを返す。

例

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

- om-randomは1から5までの整数のうち1つをランダムに選ぶ。下のList関数の作用で4回呼ばれるが、その度に違う値を返さないようにワンスモードにしてある。

- リストの1番目には、選んだ数字が1より大きかったらt、そうでなかったらnilが入る。

- リストの2番目には、選んだ数字が4より小さかったらt、そうでなかったらnilが入る。

- リストの3番目には、選んだ数字が「1より大きい」がtでなおかつ「4より小さい」がtである場合のみtが入る。

- リストの4番目には、選んだ数字がそのまま入る。

論理演算子と比較述語の組み合わせ

正しくない組み方

文字通りに組んでもうまくいくか分からない、OM的に正しい組み方じゃないとダメですよ、というお話。

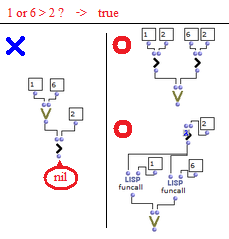

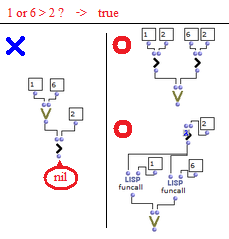

例えば「『1か6のどちらかが2より大きい』は正しいかどうか。(正しい。)」というプログラムを考える。これを文字通りに組んでしまうと下図の左になる。がこれはtrueにならない。

- omOR関数は第1インプットをチェックする。すると1が入っている。これはtrue扱いなのでom>関数に1を渡してomOR関数のお仕事は終了。

- om>関数は「1>2」を考える。これは正しくないのでnilを返す。

人間なら「1か6のどちらかが2より大きいのかどうか」と言えば、「1と6をそれぞれ2と比べないといけないな」と理解できるが、プログラムはそういうふうになっていない。現にこのプログラムは6と2を一度も比較しない。

正しく書くなら右図上。「(何か)>2」ってのを再利用したいならラムダにしてfuncallするとか(右図下)。

正しく書くなら右図上。「(何か)>2」ってのを再利用したいならラムダにしてfuncallするとか(右図下)。

組み方の原則

つまり比較述語(>とか=とか)を先に、論理演算子(∧、∨)を後にした方が原則うまくいきそうだ。

添付ファイル