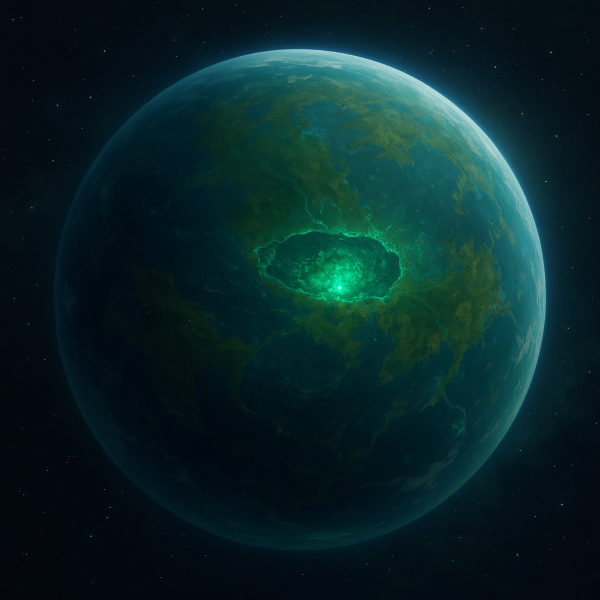

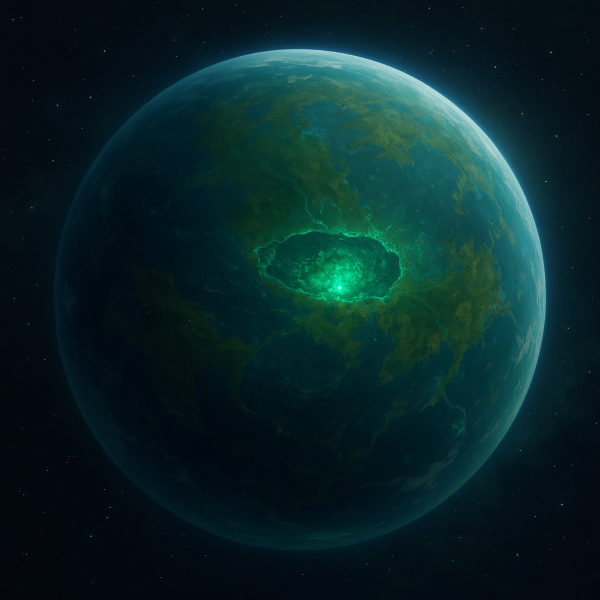

シナリスⅣ

*オープンAI チャットGPT4o image generator |

星系概要

シナリス星系は、非常に稀有な三重連星系である。この星系は、G型主系列星であるシナリス星A、K型主系列星のシナリス星B、そして赤色矮星のシナリス星Cの三つの恒星から構成されている。

これらの恒星は、互いに重力的に結びつきながらも、それぞれ独自の惑星系を有する可能性を秘めている。

そのため、シナリス星系は天文学的にも非常に興味深い対象となっている。

特に注目すべきは、これら三重連星が安定した軌道を保ちながら、惑星の形成や生命存在の可能性を内包している点である。

一般に三重連星系は不安定で、惑星の形成や維持が困難とされるが、シナリス星系では複雑ながらも見事な調和が実現している。

観測や探査の価値が極めて高く、未来の宇宙探査計画における重要な候補地となるであろう。

本星系の各恒星は異なる物理特性を持ち、それに付随する惑星環境も多種多様である。

生命居住可能領域(ハビタブルゾーン)を持つ惑星の存在も確認されており、特にシナリス星Aに属する惑星、シナリスⅥは生命が繁栄するための理想的な条件を備えている。

これらの要素が絡み合い、シナリス星系を壮大かつ神秘的な存在にしているのである。

天体的の概要

シナリス星A

シナリス星AはG型主系列星に分類され、我々の太陽と非常に似た性質を有している。絶対等級は4.4であり、これは可視光における明るさが中程度であることを示す。半径は1.227太陽半径(R☉)、質量は1.100太陽質量(M☉)と、太陽と比較してわずかに大きく重いが、同じように安定した核融合反応を維持していることから、恒星としての寿命も長く、約48.5億年の年齢を迎えても依然として主系列にとどまっている。

表面温度は5,790Kであり、この温度は地球の生命にとって非常に適したエネルギー波長を放射することを意味する。すなわち、光合成が可能な可視光の多くがこの恒星から放たれており、シナリスⅣのような惑星が生命を育む上で極めて重要な役割を果たしている。加えて、その穏やかな活動性と安定した磁場は、惑星環境の激変を防ぐバリアともなっている。

このような特徴から、シナリス星Aは単に惑星系の中心恒星というだけではなく、生命の存在と進化を可能とする『命の源泉』として位置づけられるにふさわしい存在である。将来的な宇宙植民地の候補地を探す上でも、この恒星の特性は極めて高く評価されている。

シナリス星B

シナリス星Bは、K型主系列星に分類される恒星であり、絶対等級は5.7とやや暗めであるが、恒星としての安定性には定評がある。

半径は0.865 R☉、質量は0.907 M☉と、シナリス星Aよりもやや小型であり、表面温度も5,260Kと若干低めである。

これにより、発する光の波長は赤みを帯びており、照らされる惑星は穏やかな橙色の光に包まれる風景が広がることが予想される。

K型星は一般に寿命が長く、安定した光度を持つことから、長期間にわたる惑星環境の維持に貢献する特性を有している。

これは、進化に長い時間を要する生命の発展にとって重要な要素であり、シナリス星Bの周囲に形成される惑星がもしハビタブルゾーンに位置すれば、独自の生態系や文明が発展している可能性も排除できない。

また、シナリス星Bはシナリス星Aとの重力的相互作用を保ちながらも、ある程度離れた軌道を持つことで、互いの惑星系への干渉を最小限に留めている。このことから、シナリス星Bは独立した惑星系を保持している可能性があり、今後の詳細な観測によってその惑星の実態が明らかにされることが期待される。

シナリス星Bのような恒星は、現代の天文学においても地球外生命の探査において極めて有望視されており、その周辺環境の解明は今後の宇宙探査の鍵となるであろう。

シナリス星C

シナリス星Cは、赤色矮星に分類される恒星であり、三重連星の中では最も小さく最も暗い恒星である。

絶対等級は15.6で、これは肉眼での視認が不可能なほど光度が低いことを示している。

質量はわずか0.12 M☉であり、これは太陽の約12%に過ぎない。だが、この小さな恒星は、宇宙の進化と星の形成において重要な役割を担っている。

赤色矮星は、核融合に必要な臨界質量をかろうじて満たした天体であり、木星のような巨大ガス惑星が進化の末に自身の重力でガスを集積し、最終的に核融合を開始した存在とも言える。

シナリス星Cもこの例に該当し、その形成過程は興味深く、惑星科学の視点からも多くの示唆を与えるものである。

シナリス星Cの表面温度は他の恒星に比べて極めて低く、エネルギー放射も少ないため、近距離に存在する惑星であっても、ハビタブルゾーンは極めて狭く限定される。

加えて、赤色矮星特有のフレア活動も活発であり、周囲の惑星環境に強い影響を与える可能性がある。

しかしながら、こうした過酷な環境にもかかわらず、生命の痕跡が見出される可能性がまったくのゼロではないという点が、近年注目を集めている。

シナリス星Cは、他の二つの恒星とは異なる進化経路をたどっており、三重連星系における重力バランスや惑星軌道の変動を読み解く鍵として、今後の観測やシミュレーション研究において極めて重要な存在となるであろう。

惑星系

シナリス星系に存在する惑星群は、その多様性と独自性によって非常に高い注目を集めている。

とりわけ、シナリス星Aの周囲を公転する惑星たちは、地球型の環境を持つものから、極端な気候を示す岩石惑星、巨大なガス惑星や氷の世界に至るまで、多岐にわたる構成となっている。

シナリス星系の惑星は、それぞれシナリス星Aの重力圏において安定した軌道を持ち、特異な天候パターンや大気組成を示している。

これらの惑星の形成は、三重連星の重力的影響を受けつつも、巧妙な力学的平衡のもとで成立しており、その構造的安定性には驚異的なバランスが見られる。

さらに、各惑星は独自の衛星系や環状構造を持つことも確認されており、惑星単体ではなく「小宇宙」としての存在感を持つ。

中でも、シナリスVは多数の衛星を持ち、いくつかの衛星には氷の堆積や地下海の可能性があるなど、興味深い探査対象となっている。

これまでの観測結果やシミュレーションからは、惑星間の重力的相互作用が絶妙なバランスで成り立っており、外部からの干渉がなければ長期的に安定した公転軌道を維持できることが明らかとなっている。

これは、生命が定着し進化するには極めて有利な環境条件であるといえる。

このように、シナリス星系の惑星たちは単なる天体としてだけではなく、宇宙生命探査や惑星進化論における実証研究の場としても注目されており、将来的には有人探査や移住の候補としての検討が進められていくであろう。

シナリスⅣ

シナリスⅣは、シナリス星Aの周囲を公転する惑星の中でも、最も生命の存在が期待される注目すべき惑星である。

その外観は青緑色に輝き、まるで宝石のような光を放っており、遠方からの観測でもその美しさは際立っている。

特に赤道付近に広がる「エメラルド盆地」は、クリスタル鉱脈が星光を反射し、惑星自体が脈動しているかのような幻想的な景観を呈している。

この惑星の地表には液体の水が広く存在し、大小様々な海洋と河川が複雑に交差している。

また、水中や陸地には多様な生態系が発達しており、地球における植物に相当する光合成生物や、独自の神経系を持つ動的生命体の存在も確認されつつある。

これらの生命は、シナリス星Aから供給されるエネルギーと、この惑星独自の鉱物資源を利用して繁栄していると考えられている。

気候は温暖で、四季に相当する気象変化も穏やかであることから、長期的な生命進化にとって極めて好適な環境が整っている。

大気には酸素と水蒸気が豊富に含まれており、現在の観測技術では文明の存在は確認されていないものの、原始的な社会構造を形成する知的生命体が存在している可能性も排除できない。

さらに、エネルギー鉱脈からは自然発光を伴う鉱石が採取されており、この現象は惑星全体の地磁気活動やプレート運動と深く関係していると推測されている。

これにより、シナリスⅣは単なる居住可能惑星にとどまらず、エネルギー供給や技術開発の場としての可能性も秘めている。

このように、シナリスⅥは美しさと実用性を兼ね備えた希有な惑星であり、将来的な宇宙移民や異星文明との接触の拠点として、極めて重要な役割を担うであろう。

生命居住可能領域

シナリス星系における生命居住可能領域、いわゆるハビタブルゾーンは、主にシナリス星Aの周囲に形成されている。

この領域は、液体の水が安定して存在できる範囲であり、生命の発生と持続のために必要な条件を満たす環境が整っている。

特に、シナリスⅥを含むいくつかの惑星がこのゾーン内に位置しており、潜在的な生命の可能性が科学者たちの注目を集めている。

ハビタブルゾーンに位置する惑星では、気温、気圧、大気組成などが適切なバランスを保っており、地球と同様の環境が再現されている可能性がある。

大気には酸素や水蒸気が含まれ、これが光合成や代謝活動を支える基盤となっている。

特にシナリスⅣでは、豊富な水資源と穏やかな気候により、複雑な生態系が形成されており、進化の過程にある多様な生命形態が確認されている。

このような領域における重要な特徴として、恒星の安定性も挙げられる。

シナリス星Aは長期的に安定したエネルギー供給を維持しており、その光度変動も小さいため、惑星表面の気候は比較的安定している。

これにより、生物が進化し、持続的な生態系を形成するための土壌が整っていると言える。

また、ハビタブルゾーン内には、惑星以外にも居住可能な衛星が存在する可能性があり、これらも生命の存在を探るうえでの重要な研究対象となっている。

特にシナリスVの衛星の中には氷に覆われたものも存在し、その地下には液体の水が保持されている可能性が指摘されている。

このように、シナリス星系におけるハビタブルゾーンは単に「居住可能」という概念に留まらず、多様な生態系や進化の可能性を内包するダイナミックな領域としての価値を持っている。

今後の宇宙探査においても、この領域は生命の発見と文明の可能性を追求する鍵となるであろう。

その他の惑星

シナリス星系には、シナリスⅣ以外にも複数の惑星が存在し、それぞれが異なる環境や物理的特性を有している。これらの惑星は、シナリス星AやBからの重力的影響や放射線の影響を受けながら、独自の進化を遂げており、さまざまな環境条件下で独自の生態系や地質構造を形成している点が特徴的である。例えば、恒星からの距離や軌道の安定性により気候や大気の組成、表面の地形が大きく異なっている。そのため、それぞれの惑星は独自の環境圏を持つが、三重連星系特有の複雑な重力場の影響で軌道がわずかに変動しやすく、長期間の安定した環境維持が難しい傾向にある。これが惑星における気象変動や地質活動の活発化にも繋がっている。また、これらの惑星群の中には、地質学的に若いものや古いものが混在しており、惑星の形成史や進化過程を探る上で貴重な研究対象となっている。さらに、いくつかの惑星の衛星には氷や鉱物資源が豊富に存在していることも確認されており、将来的な資源採掘や研究の拠点として注目されている。これらの多様性は、三重連星系に特有の天体力学的環境と惑星形成メカニズムの結果であり、シナリス星系の探査において重要な要素となっている。

シナリスⅠ,Ⅱ

シナリスⅠは、シナリス星系で最も恒星に近い小型の岩石惑星であり、その規模は太陽系でいうところの水星に匹敵する。極端に恒星に近いため、表面温度は非常に高く、昼夜の温度差も大きい。これにより大気を保持することは不可能であり、ほぼ無大気の状態である。表面は岩石や金属で覆われており、クレーターや断層などの地形が豊富である。高温のため鉱物の融解やガスの放出が部分的に観測されており、火山活動の痕跡も推測されているが、大気がほとんど存在しないため気象現象はほぼ起きていない。シナリスⅡは、シナリスⅠよりは恒星からやや離れているものの、依然として非常に高温な環境にある岩石惑星である。薄い大気は存在しているが、高温のため分子が常に激しく運動しており、厚い大気圏には発展していない。人間が耐熱宇宙服を着用しても生存可能な時間は短く、わずか数十秒から1分程度であるとされている。高温に伴う紫外線や放射線も強力であり、生物の存在は極めて困難である。地表には火山活動や地殻変動の痕跡が見られ、惑星の地質活動が活発であることが推察されている。これらの環境条件は、恒星からの距離と惑星の質量・大気の関係性によるものであり、シナリスⅠとⅡは共に人類の居住には不向きな過酷な環境だと結論付けられている。

シナリスⅢ,Ⅵ

シナリスⅢとⅥは、シナリス星Aの内側軌道に位置し、主に岩石で構成された惑星である。これらはハビタブルゾーン内にあり、理論上は液体の水が存在可能な環境にあるが、実際には極端な気候条件が支配的であるため、生物が定着できる環境は非常に限定的である。気温の昼夜差や季節変動が激しく、特にシナリスⅢは昼間の気温が極端に高くなる一方、夜間には急激に冷え込み、地域によっては凍結現象が発生する。このような温度変動は大気の循環や風の強さにも影響を与え、気象が極めて激しい状態となっている。シナリスⅣは大気密度がやや厚く、降水も観測されているが、同様に気温差や地質活動による地殻変動が頻繁で、安定した水域は非常に限られている。これにより、水が安定的に存在する領域は断片的で生態系を支えるには不十分であることが判明している。さらに、惑星表面の放射線レベルがやや高く、生物の繁殖には適していないとされている。総じて、シナリスⅢとⅣは生物の存在可能性は理論上あっても、実際には生命維持に必要な安定環境が乏しく、自然発生的な生命の成立は極めて困難な惑星であると評価されている。

シナリスV

シナリスVはガス惑星であり、厚く濃密な大気に包まれている巨大な惑星である。その大気は主に水素とヘリウムで構成されており、上層大気にはアンモニアやメタン、その他の揮発性化合物も含まれている。シナリスVの表面は存在せず、深層へ進むにつれて圧力と温度が急激に上昇するガス層が連続している。多くの衛星を有しており、そのうちいくつかは氷の衛星として知られている。これらの衛星は表面が凍った水や氷の結晶で覆われており、内部に液体の海や地下海を持つ可能性も指摘されている。ガス惑星としてのシナリスVは、巨大な磁場を生成しており、周囲の宇宙環境に強い影響を及ぼしている。この磁場は衛星の大気や氷層を宇宙放射線から保護し、衛星の環境維持に寄与していると考えられている。シナリスV自体には生物が存在する可能性は低いが、その衛星群の環境は今後の探査対象として注目されている。

シナリスⅦ以降の天体

シナリスⅦ以降に位置する惑星群は、主に氷惑星として分類される。これらの惑星は低温であり、地表や大気中の物質が凍結した状態にある点で、太陽系の天王星や冥王星に類似している。大気圏は非常に薄く、主に二酸化炭素や窒素、メタンといった揮発性物質が冷却されて固体や液体の形態で存在している。惑星表面にはドライアイス(二酸化炭素の固体)や液体窒素の海が広がっており、極低温環境が恒常的に維持されている。これらの惑星は地質活動もほとんど見られず、氷層の厚さや組成は非常に安定しているが、内部における熱源は希薄であるため、生命活動の可能性は極めて低いとされる。ただし、氷の下に液体層が存在する可能性は否定できず、将来的な探査で未知の環境や微生物の存在が発見される可能性は残されている。これらの氷惑星は、惑星系外縁部に位置しており、恒星からのエネルギー供給が限られているため、地球型惑星とは大きく異なる環境条件を示している。

無人惑星だった理由

シナリス星系は三重連星系であるため、その独特な天体力学環境が惑星の軌道や気候安定性に大きく影響を与えている。三つの恒星が互いに重力的に複雑に作用し合うことで、惑星の軌道計算は極めて難解であり、長期にわたり安定した軌道を維持することが困難である。そのため、ハビタブルゾーン内にあっても気候の激変や環境の不安定さが生じやすい。また、強力な恒星風や放射線環境も文明の発展や長期探査を妨げてきた。これに加えて、三重連星系特有の天体間の干渉により、惑星軌道の予測精度が下がり、テラフォーミングや詳細な探査計画の立案も難航している。結果として、これまで人類文明や他の知的生命体による定住や大規模探査が進んでこなかった。加えて、資源採掘や長期的な惑星開発のための技術的、経済的コストも高く、積極的な開発が遅延している。このような要因が複合的に絡み合い、シナリス星系の惑星群は未だに無人惑星のままである状況を生んでいるのである。

最終更新:2025年07月02日 23:10