現時点でイラスト化されている自由パンノニア軍の兵器を紹介します。

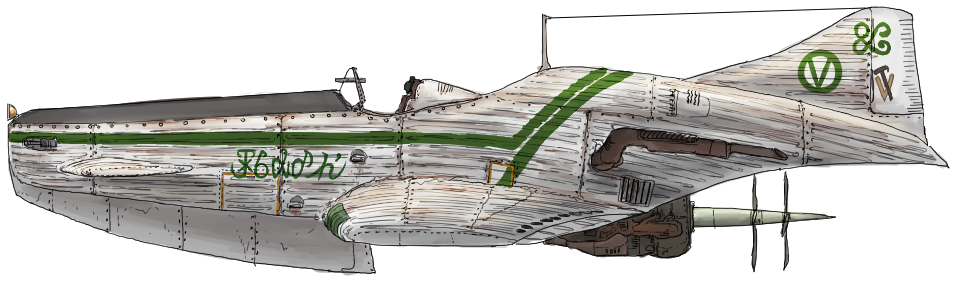

第二紀世代

| 乗員 | 80名 |

| 動力 | カルマンエンヂン x1 重パニアエンヂン x2 液化ドブルジャ浮遊管 |

| 出力 | 12000ps 3000ps x2 |

| 最大速度 | 第二紀 205km/h 第三紀 270km/h |

| 武装 | 21fin固定対艦砲 x10 18fin連装砲 x8 対空無誘導ロケット x16 1t爆弾 x18 対空砲座多数 フォイレMk2 x4 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国の旗艦。

技術・資源・資金を惜しみなくに投入して建造されたパンノニアの誇りとも言える機体。

基本設計コンセプトは船というよりも重航空機で、その性質上空中静止することが出来ないため、平時は首都上空を旋回している。

腹には18個の爆弾槽を持ち、4機の護衛機を格納可能。

パンノニアの象徴と呼べる機体でその知名度は大陸じゅうに広まっているほど。

全身にドブルジャ管が張り巡らせており、その巨体を支える浮力を算出している。

「銀翼」といえばこの機体を指す。南北戦争、パンノニア事変を生き抜いた名艦。

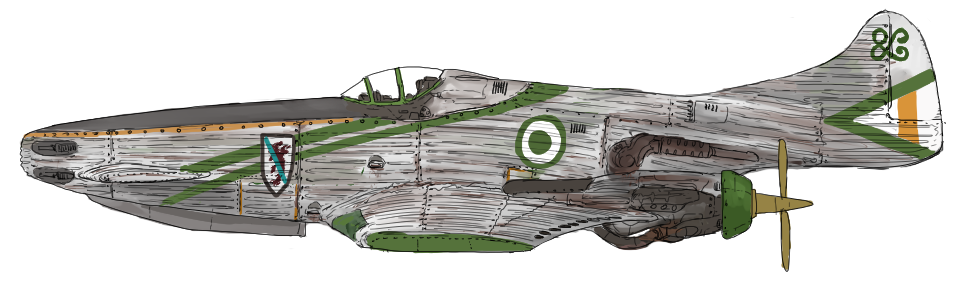

第三紀世代

| 乗員 | 66名 |

| 動力 | 重パニアエンヂン x2 液化ドブルジャ管 |

| 出力 | 3000psx2 |

| 最大速度 | 310km/h |

| 武装 | 21fin固定対艦砲 x4 19fin連装砲塔 x2 12.5fin連装砲 x2 3.7fin連装機関砲 x10

対空機銃多数 ~装備オプション~ 大型空雷 x8 4t徹甲爆弾 x4 寄生フォイレ x6 |

ギルド・マジャル製

名君ラースロー2世の名を関した大型空中戦艦。第二艦隊旗艦を勤めた。

イシュトヴァーンの廉価版といったところで、全体的な性能は同級と並ぶ。

爆撃能力を有しており、対地能力の高い第二艦隊の旗艦らしく陸軍の支援に特化している。

第三紀世代

| 乗員 | 90名 |

| 動力 | ブダルエンジン x2 液化ドブルジャ管 |

| 出力 | 3000ps x2 |

| 最大速度 | 270km/h |

| 武装 | 12.5fin連装砲 x1 5.7fin対艦機関砲 x2 3.7fin連装機関砲 x6

初期型電磁欺瞞装置 x1 煙幕発生装置 x2 対空機銃多数 ~装備オプション~ 大型空雷 x4 寄生フォイレ x4 |

ギルド・マジャル製

| 1番艦 | 2番艦 | 3番艦 | 4番艦 | 5番艦 | |

| 艦名 | アシュレーウィン | カーネウィン | カルシニン | ソルノーキン | ブルスキン |

| 戦没 | 655年退役 | 620年 天命作戦 |

628年 救援物資輸送中MIA |

654年 パ事変にてア軍が地上で破壊 |

660年退役 |

| 6番艦 | 7番艦 | 8番艦 | 9番艦 | ||

| 艦名 | シュナィン | ネレーウィン | スイリィン | カイナシン | |

| 戦没 | 655年退役 | 628年 豪雪滑走路に着陸を試み オーバーランにて喪失 |

618年 ア軍撤退支援中MIA |

670年退役 |

ヘルマン計画によって大量生産された指揮機能を持つ安価な空中戦艦。

殆どが第二紀の技術で設計されているため真新しいところはないが、慢性的に指揮艦艇が不足していた辺境区域では大歓迎された。

アシュレーウの名を関しており、9隻が建造された。

パンノニアの大型旗艦は前線に出張るだけで南パンノニアを刺激してしまう事が多く、いい具合のへなちょこさがかえって同軍のためになった稀な例。

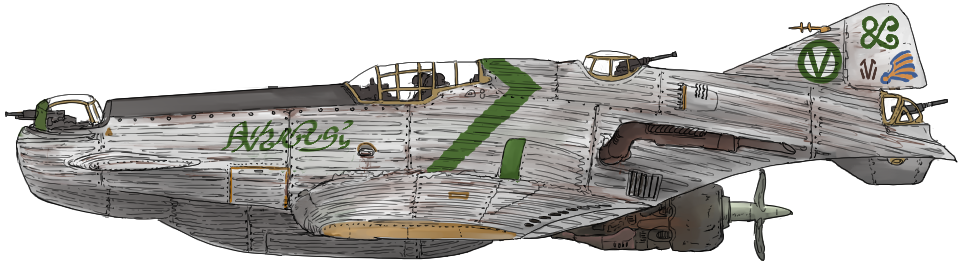

第二紀世代

| 乗員 | 310名 |

| 動力 | ブダルエンジン x4 液化ドブルジャタンク 液化ドブルジャ浮遊管 |

| 出力 | 3500ps x4 |

| 最大速度 | 219km/h |

| 武装 | 航空機40機 機関銃座多数 |

ギルド・マジャル製

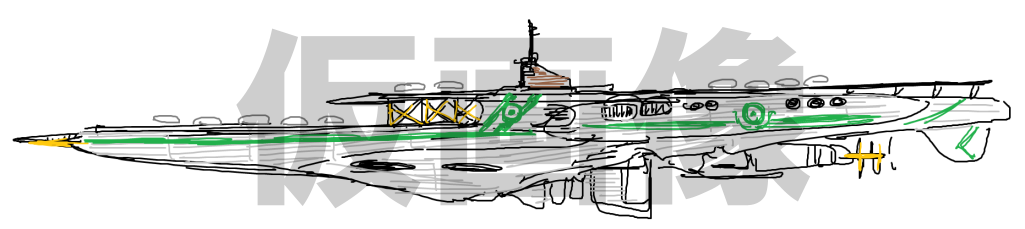

パンノニアの誇る巡航空母。580~590年代に建造。

極めて軽く、ドブルジャタンクの浮力もあって大量の艦載機を詰め込み高速で巡航することができた。

シルミウム級の技術をベースに建造されており、後世の大型巡航機シリーズの原型にもなった。

非常に打たれ弱く、浮力と引き換えに炎上リスクが極めて大きい。

設計時の完成予想図

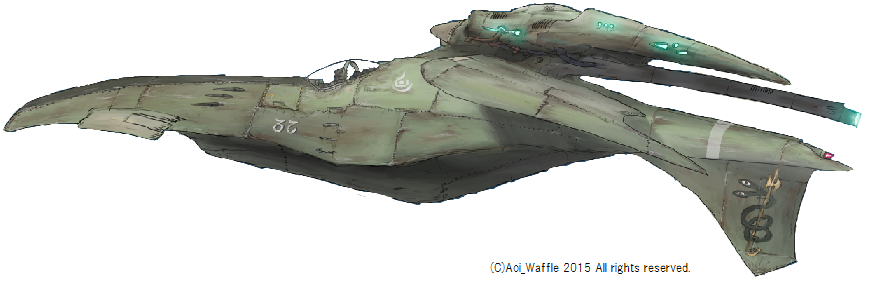

第三紀後期

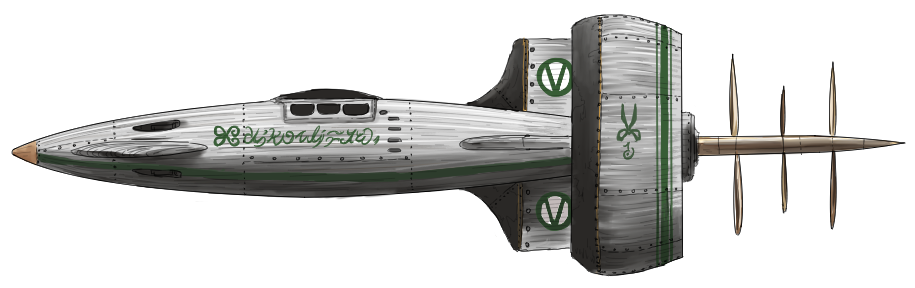

| 乗員 | 45名 |

| 動力 | カルマンエンヂン x1 重パニアエンヂン x4 液化ドブルジャ浮遊管 |

| 出力 | 12000ps 3000ps x4 |

| 最大速度 | 370km/h |

| 武装 | 煙幕発生装置 x16 尾部ガツトリング銃 x1 フォイレMk24 x1 |

ギルド・マジャル製

パンノニアにて1機のみ生産された"エアフォースワン"。

兵器でありまた旗艦であったイシュトヴァーンとは違い、武装という武装を持たずに純粋な指揮のために建造された重航空機。

このサイズの艦船としては驚異的な速力を発揮しており、尾部の強力な奇環砲(ガトリング砲)によって帝国機の追撃も振り切れる設計だった。

しかし完成したその日に南北間の非公式停戦が通達されてしまったため、やむを得ず政府専用機として民間機枠で登録された経緯を持つ。

20日後に控えた停戦調印式に備え全ての武装が解除されたのが仇となり、八八事件で皇国のスペルヴィア戦闘機に撃墜されてしまった。

犠牲者の一人として猛将マザルカが挙げられている。

第三紀後期

| 乗員 | 63名 |

| 動力 | カルマンエンヂン x1 直列重パニアエンヂン x8 聖槍用バッテリー x4 液化ドブルジャ浮遊管 加速用ブースター x8 巡航用ヘ式機関 x2 |

| 出力 | 12000ps 3000ps x8 |

| 最大速度 | 440km/h |

| 武装 | 聖槍 x1 対空機関砲塔 x16 電磁欺瞞装置 x2 煙幕発生装置 x8 ―装備オプション― フォイレMk24 x4 マザルカ戦闘機 x2 重空雷 x32 加速用ブースター x8 |

パン・マジャル・インダストリ製

自由パンノニア共和国・南パンノニア自治国の南北統一の象徴。

聖槍シルフィデアと呼ばれる大型のアノマリーを機首に装備した大型重航空機。

自由パンノニアの伝統にならい旗艦として運用されたが、真の目的はその聖なる槍を使った対旧兵器への切り札である。

シルフィデアは電力を与えることで旧兵器のビームを減退させる効果のある防御膜を周囲に張り巡らせることができた。

目覚め作戦では先陣を切り、小型攻撃機のような打たれ弱い攻撃部隊を守りつつ敵攻撃圏内への突入を行った。

これを可能にしたのが左右の主翼にそれぞれ1基ずつ装備された初歩的なECM装置だ。

正統アーキルのパンドーラ隊の助力もあり、周囲に欺瞞電波を大出力で撒き散らすアクティブ式の妨害装置が同時期に開発されたのだった。

機体そのものも八八事件のトラウマから頑丈に設計されており、幾重ものフェイルセーフ手段を用意しており

目覚め作戦では5回目の突入で右主翼の3割を消失したが無事に突入部隊を守り帰還している。

聖槍は旧来の大型レーザータレットの一部だったものだ。

シルフィデアが主に使用している防御膜というのは元々は砲身保護用の自己防衛システムであったに過ぎない。

裏を返せば、シルフィデアは大電力さえ用意すれば収束レーザーの発射も可能な代物なのである。

だが、そこまでの大電力を積載する方法は持ち合わせておらず、発砲と同時にこのアノマリー自体が崩壊してしまうリスクが有るため

文字通りレーザー発射は最後の手段として用意されている。

第二紀世代

| 乗員 | 55名 |

| 動力 | 乙型パニアエンヂン x2 重パニアエンヂン x1 液化ドブルジャ浮遊管 |

| 出力 | 3000ps 1300ps x2 |

| 最大速度 | 170km/h |

| 武装 | 19fin固定対艦砲 x6 12.5fin連装砲 x6 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国軍の主力艦のひとつ。

艦保有数が少ないことを補うために出来る限り多くの砲を搭載しているのが特徴。

その際重量を削減し空気抵抗を減らす必要があったため、多くの砲はそのまま固定されている。

液化ドブルジャ浮遊管の恩恵もあり低速時でも失速することはないが、旋回性能はガタ落ちとなる。

第二紀世代

| 乗員 | 8名 |

| 動力 | パニアエンヂン x2 ドブルジャガス管 |

| 出力 | 1020ps x2 |

| 最大速度 | 178km/h |

| 武装 | 対艦機関砲 x3 無誘導噴進魚雷 x4 5fin単装砲 x4 甲型対空砲 x3 重機関銃 x2 機関銃 x4 |

ギルド・マジャル製

”空雷艇”とも”駆逐艦”とも言える機体。

性質としてはメルパゼル共和国の空雷艇重ストレルカに非常によく似ており、離れた異国の地でほぼ同時期に似たコンセプトのものが出来たことは軍事界での平行進化といえる。

機首には対艦機関砲、翼下には4つの無誘導噴進魚雷を装備。特徴的なのは左舷に集中配置された陸軍由来の対空砲。

敵艦隊に最大戦速でつっこみ、すれ違いざまに発砲、その後も左旋回をしながら集中砲火で仕留めるスタイルを取る。

第三紀には陳腐化してしまうも、パンノニア事変までなんだかんだ奉仕させられていた。

第二紀世代

| 乗員 | 85名 |

| 動力 | ブダルエンジン x4 液化ドブルジャ浮遊管 |

| 出力 | 3500ps x4 |

| 最大速度 | 230km/h |

| 武装 | 15fin単装砲 x20 機関銃座 x4 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国軍の高速戦闘艦。

連邦や帝国の船体設計の影響が各所に見受けられる。

この艦の最大の特徴は、航空機級の速力を活かした一撃離脱戦法にある。

櫛形配置の高出力エンジンと無数の回転翅がこの戦法を可能にしている。

イシュトヴァーンの護衛としてわずか4隻が配備されていたが、

550年代に南パンノニア共和国がカルタゴ条約と引き換えに空中艦隊戦力を増強すると増産が命じられ

565年には23隻までの配備が整う。このときから護衛任務を解かれ、シルミウム級による集中運用がなされるようになった。

第三紀には、ランセン・ヴァドといった他の重航空機とともに立体的な戦術を編み出していった。

だが製造から1世紀も立つと共食い整備によりその数を減らしていき、シルクダッド戦役にて稼働状態を保っていた最後の5隻が投入されたのが最後の任務となっている。

第三紀世代

| 乗員 | 180名 |

| 動力 | 重パニアエンヂン x12 カルマンエンヂン x1 液化ドブルジャ管 |

| 出力 | 3000ps x2 |

| 最大速度 | 310km/h |

| 武装 | 15fin単装砲 x46 19fin固定対艦砲 x12 対空機銃多数 |

ギルド・マジャル製

| 1番艦 | 2番艦 | 3番艦 | 4番艦 | 5番艦 | 6番艦 | |

| 艦名 | シスキア | クティナ | コスタニヤ | ザグレブ | ペトリナ | サジ |

| 戦没 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |

アルパド型を置き換える形で開発された次世代の大型戦闘艦。

その威容はイシュトヴァーンにも迫る大きさで、武装や乗組員の数も今までとは桁違いだ。

シルミウム級を率い、敵めがけて高速の一撃離脱戦法を敢行する。

機体もかなり頑丈にできており、それまでのパンノニア艦船とは違った新世代の兵器といえるだろう。

エンジンを3機失っても自律航行は可能というバイタリティを持つ。

初期はその威容から「旗艦にふさわしい」ということで小艦隊の旗艦などをやっていたが、

戦術兵器としてのポテンシャルが認められてからは攻撃部隊のいちユニットとして就役している。

その弾幕は圧倒的な攻撃力を誇り、南パンノニア艦隊からは恐れられていた。

一度取り憑かれてしまうと、旋回しながら凄まじい数の砲弾を浴びせれられるわけである。

612年に開発が開始、619年に初飛行した。6機が生産された

メルパゼルに対してパンノニアの重航空機設計能力を示したが、メルパゼルは空中艦隊思想から空中魚雷によるアウトレンジ戦法への転換期にあった。

開発があと10年早かった場合、青く塗られたシスキアがオシデント上の上空を舞っていたかもしれない。

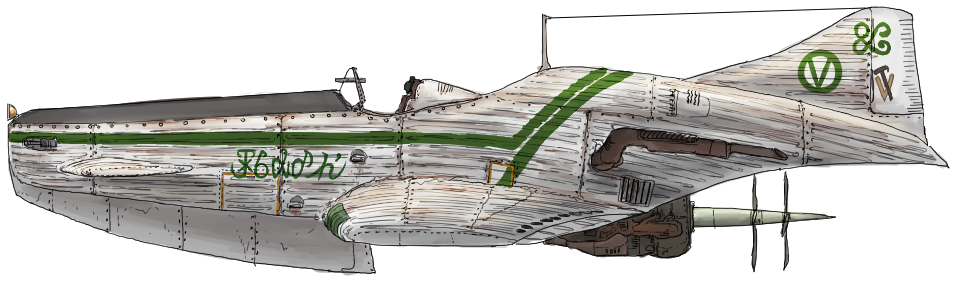

第二紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | 乙型パニアエンヂン x2 液化ドブルジャ槽 |

| 出力 | 3000ps x2 |

| 最大速度 | 203km/h 280km/h (急降下時) |

| 武装 | 5.7fin対艦機関砲 x2 対艦噴進空雷 x10 重機関銃 x4 |

ギルド・マジャル製

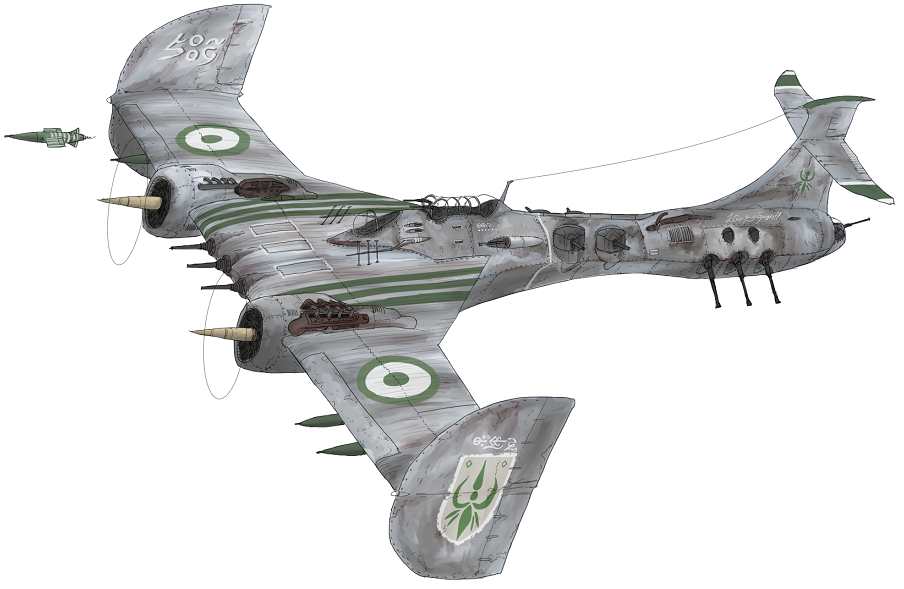

自由パンノニア空軍の槍騎兵。

ギルドマジャルお得意の複葉重航空機。アルパド型と基本構造は似ており見た目以上の耐久性を発揮している。

航空機的性格が強く、車輪を有していつつも書類上は空中艦船として扱われている。(この世界の価値観は地球のそれと違うということです)

主翼下にガン積みした10本もの対艦噴進空雷(空中魚雷)を抱え、上空から憎き敵艦めがけてダイブする戦法をとる。

第三紀世代

| 乗員 | 12名 |

| 動力 | ヤシュエンジン x2 液化ドブルジャ槽 |

| 出力 | 3000ps x2 |

| 最大速度 | 290km/h |

| 武装 | 2.5finテトラマキシ砲 x1 3.7fin榴弾砲 x8 対地ロケット砲 x10 重機関銃 x4 |

ギルド・マジャル製

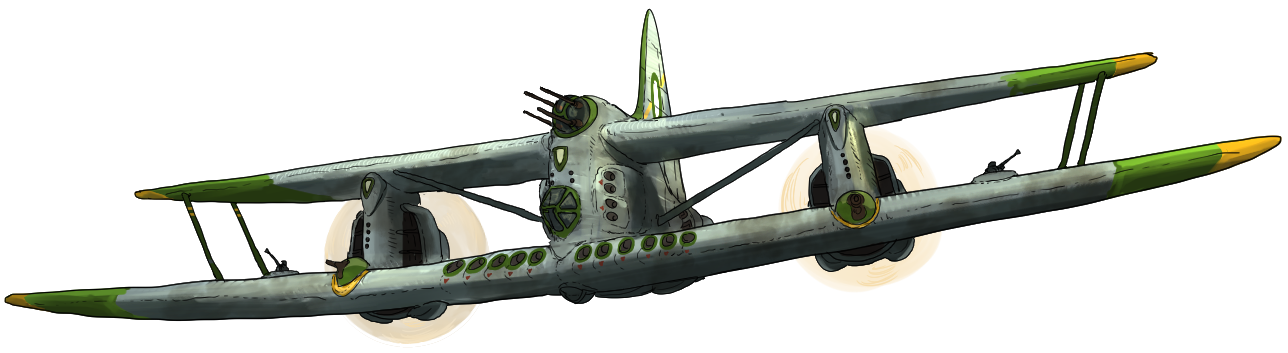

対地航空支援を目的にグリペン級を置き換える方針で量産された襲撃機。

重航空機としては大型の部類で圧巻の正面火力が目を引く。

ゼクセルシエやヴァゼといった帝国側の新兵器に対して非力な陸軍をサポートするべく、パンノニアは"空の戦車"を欲していた。

ヴァドはその性能を遺憾なく発揮し、第三紀の新型戦車の登場までのつなぎとして活躍した。

西方作戦で初投入され、初戦で敵の前線基地を壊滅させた。

輸送型もいくつか生産され、パンノニア事変でも活躍したという。

戦後はパンノニア航空の旅客機として十年ほど酷使され、残った数機は商船として第二の人生を歩む。

パンノニアの窮地から繁栄を見届けた大いなる翼であった。

第三紀世代

| 乗員 | 7名 |

| 動力 | 重パニアエンヂン x1 液化ドブルジャ管 |

| 出力 | 3000psx1 |

| 最大速度 | 270km/h |

| 武装 | 3.7fin連装機関砲 x1 ―装備オプション― 大型空雷 x1 4t徹甲爆弾 x1 寄生フォイレ x1 |

ギルド・マジャル製

軍用輸送機を改修して大型空雷を装備した航空機。

空軍と陸軍が運用しており、空軍では艦船扱い、陸軍では航空機扱いである。

もうややこしいので深く考えるのはよそう。

主脚は固定脚で極めて頑丈に作られており、不整地での離着陸が可能な数少ない機体だ。

隊戦闘機用の銃座がなく、防御力は絶望的。そのためか最前線ではほぼ姿を表さなかった。

ドブルジャ管が機体を囲むように配置されており、燃えやすいが分解しにくいというなんとも言いようのない特徴を持つ。

パンノニア事変では人員輸送で活躍した。戦後は先祖帰りして旅客機として余生を送る。

第二紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | パニアエンヂン ドブルジャガス管 |

| 出力 | 1020ps |

| 最大速度 | 180km/h |

| 武装 | 液冷機銃 x2 10kg爆弾 x2 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国の主力戦闘機。

機動性も速度も平均的なレベルであるが、技術レベルが他国よりも1世代ほど遅れているため頼りない。

特に武装が2門の機銃のみであるのは空戦に持ち込まれた場合敵機を撃墜するには双頭な辛抱がいることだろう。

ともかくも、一度国を分断されて再生した小国がここれほどまでの戦闘機を開発・運用出来ていることは讃えられるべきことである。ハンマーで叩くと凹む。

エースパイロット、銀の猛禽ことイザリヤの乗機。

第三紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | 改良丙型パニアエンヂン x2 液化ドブルジャ槽 |

| 出力 | 1300ps x2 |

| 最大速度 | 298km/h |

| 武装 | 液冷機銃 x4 10kg爆弾 x4 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国の主力戦闘機…になりたかった…

周辺国がユーフーⅡやグランツェルなどの、従来のものとは一線を画する戦闘機を出している中パンノニアでは未だに骨董品のフォイレを使用していました。

一個飛行中隊が4機のストレガに惨敗した"曇天事件"が発生し、ついに中央はギルド・マジャルに対し新型戦闘機を発注。

"くれぐれも高望みして自滅しないように"と念をおしたため、ギルド・マジャル側もフォイレをベースに再設計する形を選びました。

武装とエンヂンを2倍にし、主翼を再設計したことで見間違えるほどの風貌に。

しかし中央の念押しが祟り、第三紀版フォイレともいえる無難の塊という存在になってしまった。これではまるで意味がない。

| メル=パゼル共和国 クロテガ重戦闘機 |

アーキル連邦 ユーフーⅡ戦闘機 |

サン=テルスタリ皇国 局地迎撃機スペルヴィア |

ワリウネクル諸島連合 対フォウ討伐機レラカムイ |

クランダルト帝国 艦載戦闘機グランツェル |

|

|

|

NO IMAGE 極秘 シキヒカムイ監察局 |

|

| 重武装・高火力・高速力 360km/h 3fin連発銃 x4 5.7fin対艦機関砲 x1 空中魚雷 x2/対艦爆弾 x6 |

高速力・ジェット気流対応 410km/h 連発銃 x6 |

鬼旋回能力・馬鹿火力 270km/h 機首5.7finモーターカノン |

鬼上昇力・高速力 470km/h 3fin機関砲 x3 |

鬼畜機動力・鬼畜火力 300km/h 榴弾砲 x1 機関銃 x2 |

▲当時の各国最新戦闘機たち

名馬ストロンタムの名を授かったこの戦闘機は完成した時点ですでに時代遅れに片足を突っ込んでいた。

中央は落胆しストロンタムを1個中隊分だけ生産、「曇天事件の仕返し」として代替的に宣伝してまわることでこの失態をひた隠しにしたという。

とはいえこのプロパガンダは大成功し、愛国心ある国民からギルド・マジャルへ資金援助が行われたことにより窮地を脱した。

15機のみ生産。

(よわい)

第三紀世代

| 乗員 | 5名 |

| 動力 | 改良丙型パニアエンヂン 液化ドブルジャ槽 |

| 出力 | 1300ps |

| 最大速度 | 157km/h |

| 武装 | 液冷機関銃座 x3 150kg爆弾 x1 or 無誘導噴進魚雷 x1 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国の軽爆撃機。

消耗率の高いグリペン級戦闘空雷艇の損失分を埋めるために、「より安く」「数を揃えられる」「くれぐれも高望みしない」新型機として中央が発注した機体。

中央はストロンタムから一体何をまだんだのだろうか!?!?

フォイレ戦闘機を魔改造し空戦もできる軽爆撃機としてリニューアル。フォイレの魂が殺してくれとないているのがエンジン音から聞こえる、と整備士。

バックスとはパンノニアの民謡でおなじみ窮地に駆けつけてくれる火を噴くドラゴンだ。

火龍バックスは悪の国マグノライドをその炎の息で焼き尽くし、世界に平和をもたらしたという。バックスの名を与えるのは、いつかすごい機体ができたときまでとっておくという取り決めだったが

これはいけると勘違いした責任者により"バックス"と命名される。それ以降バックスは未来永劫欠番ならぬ欠名という惨事になったという…

なお、バックスの尾部を延長した重バックスなるものの青写真が700年代に見つかり、ユナイト・ギルド・マジャルは恐怖のあまり焼却したという。

初期生産分2機が目覚め作戦に投入される。

第三紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | 改良乙型パニアエンヂン 液化ドブルジャ管 |

| 出力 | 1200ps |

| 最大速度 | 370km/h |

| 武装 | 液冷機銃 x4 |

ギルド・マジャル製

帝国侵略以来停滞してしまった技術レベルを埋めるために、世界最先端レベルの高速戦闘機を目指して設計された機体。

徹底した軽量化と無駄という無駄を削ぎ落したシンプルな形状が特徴。コックピットは、パイロットへの嫌がらせと揶揄されるほど機体内に押し込まれ、尾部には大出力エンジンを備える。

機動性はともかく加速性能・高速性能は申し分なく、自由パンノニアの意地を示した。しかし残念ながら"意地"どまりであり、量産はされなかった。

飛行可能は90分間。

こちらは前面 真ん中の開口部はエアインテーク、下に機関砲。

第三紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | パルスジェットエンヂン |

| 出力 | --- |

| 最大速度 | 330km/h |

| 武装 | 機銃 x2 液冷機関砲 x1 |

ギルド・マジャル製

惑星パルエにおける記念碑的機体である。

旧文明の遺物を使うこと無く、パルエ人が一から作り上げた初のジェット式エンジンを搭載した戦闘機。(王国の噴進機関は完全オリジナルではない)

技術レースでは遅れ、国力も衰退気味の自由パンノニアがこの世界初を成し遂げたのは、やはり彼らの異常なまでの過去の誇りだろう。かつての技術先進国のプライドは今でも健在なのだ。

けれども結局1機しか作られること無く終わってしまった。パンノニアは器用貧乏気質が似合うのである。

【パルスジェットエンジン参考映像】

テストフライトでは設計者の期待とは裏腹に、鈍重な旋回性能、劣悪な加速性能と最高速度以外はダメダメな結果に終わった。

彼らの戦闘シミュレーションでは、帝国軍の第一紀世代戦闘機マコラガと戦っても状況によっては不利であるという冷静な分析に基づき量産はされなかった。

飛行可能時間は50分。

▲マコラガ戦闘機帝国軍初期の戦闘機。生体器官に座席と機銃を付けたという以外、特筆すべきものがない。

一見干渉しそうな機関砲と前輪の脚だが、弾丸が2枚の構造板の間をすり抜けるようになっている。

第三紀世代

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | モータージェットエンヂン x2 |

| 出力 | --- |

| 最大速度 | 390km/h 444km/h(リヒート時) |

| 武装 | 液冷機銃 x4 機関砲 x3 |

ギルド・マジャル製

トゥラーンで培った技術をさらに高めて生み出された自由パンノニア製国産噴進戦闘機。

老朽化したフォイレに代わる次世代戦闘機として計画された。

▲フォイレMk-1

本格的な次世代機を目指しただけあり、機体はフォイレの系譜を辿っている。

飛行性能は前代トゥラーンよりもキレのある飛行性能を示したが、相変わらず加速は鈍く、最大加速時に吐き出す黒煙は尋常なものではなかった。

エンジンはともかく、機体設計としては最高の一作。機関を換装すれば、主力機としての地位を確固たるものにするポテンシャルは十分にある。

しかしながら、この機が開発された620年にメルパゼル共和国がバダダハリダを開発。

これはメルパゼルを仮想敵国とするパンノニア陣営に痛烈なショックを与え、その煽りを受けて計画は中止。

パンノニアは焦るあまり戦闘機開発を全て凍結し、パンノニア版バダダハリダに注力しようとしたのだった。後に"パンノニア史上最も愚かな決断"として教科書に載ることとなる。

試作機1機と量産ラインに乗った最初の4機の胴体のみの生産に終わり、幻の次世代機となった。

飛行可能時間は100分。

ラスティフロントでも極めて異例な"カッコイイ・正統派"枠の航空機。性能も最高性能だ。

第三紀後期

| 乗員 | 2名 |

| 動力 | オライェントエンヂン x2 |

| 出力 | --- |

| 最大速度 | 630km/h 750km/h(リヒート時) |

| 武装 | 機関砲 x6 |

コンセプトデザイン:ぐんそう

ギルド・マジャル製

"イフシバルが吹螺を鳴らす時、東方の空より来たるはガモフの調"

―王マジャル古聖書 第三章二節

先代のフォイレ戦闘機をだましだまし使うこと半世紀以上。

数え切れないほどの難産の果てに、自由パンノニアの空に輝く戦鳥があった。

その翼はどの鳥よりも高く飛び、鋭く空を切り裂いた。

ガモフMk-1は、自由パンノニアが南北統一前にやっとの思いで咲かせた奇跡の翼でした。

パルエでも極めて先進的な技術と洗練された設計が採用されており、時代を先取りした航空機でした。

速度は他国の新鋭機を圧倒。その堅牢さもあって700年台に至るまで運用されました。

しかし大量生産には向かず、実質的な主力機は統一パンノニア時代に開発される小型単発戦闘機、"マザルカシリーズ"を待つ必要があります。

第三紀後期

| 乗員 | 1名 |

| 動力 | オライェントエンヂン |

| 出力 | --- |

| 最大速度 | 640km/h |

| 武装 | 機関砲 x4 |

ギルド・マジャル製

ハイローミックスの一環としてガモフと同時に開発された廉価版。

エンジンは双発に見えるが実は1発で、噴流が二又となっている。

リヒート機能はない。限定的ながら可変翼も持っている。

外貨獲得のために各国にセールスをかけたが、現状はアーキルへ数機の輸出実績があるのみである。

第一紀世代

| 運用人員 | ??名 |

| 動力 | N/A |

| 出力 | N/A |

| 最大速度 | N/A |

| 稼働限界 | N/A |

| 武装 | 85fin重榴弾砲 |

ギルド・マジャル製

帝国に侵略される前の旧パンノニア王国の王宮前に飾ってあった青銅製の巨大な大砲。

兵器ではなくモニュメントであったが、帝国の王都侵攻が確実なものになった時点でキライ砲も実戦投入された。

初めてみる空中戦艦に唯一対抗できたのはこの砲だけであった。結果として帝国の兵員輸送艦を一席撃破した。帝国の対外戦争において空中船が撃破されたのはこの時が初めてであった。

キライ砲は9発目を撃った時点で砲身が破裂、自壊してしまったが現在でもその台座部分は残っている。

第二紀世代

| 乗員 | 2名 |

| 動力 | 小型エンジン |

| 出力 | 40ps |

| 最大速度 | 19km/h |

| 装甲(前/横/背) | 20mm/10mm/5mm |

| 武装 | 5.7fin戦車砲 |

ギルド・マジャル製

とても小型の自走砲である。前部に車長兼砲手が座っており、後部に操縦手が配置される。

車体上部の出っ張りが視認スコープになっているが、車長が度々前部ハッチを開けるため前が見えなくなるのが構造的欠陥である。

ゾロトゥルンは、比較的初期に考案された自走砲でデーヴァよりも早く完成した。

余計なものがついていないのでメンテナンスも容易く、その身の小ささを活かした待ちぶせ運用が強力。基本設計が優秀なので今でも主力となりえている。

悪い点は、貧弱なエンジンと小型ゆえの拡張性のなさである。

第二紀世代

| 乗員 | 3-4名 |

| 動力 | スパッツVエンジン |

| 出力 | 40ps |

| 最大速度 | 60km/h |

| 装甲(前/横/背) | 5mm/5mm/5mm |

| 武装 | 3.7fin榴弾砲 液冷機関銃 x2 |

ギルド・マジャル製

民間車を徴用した装甲車が意外に使えたことから、軍事工場で戦車と並んで装甲車が作られるようになった。

戦場を軽々と走り回ることができ、まぁまぁの装甲を持ったこの装甲車はパンノニア陸軍のワークホースだ。

かなりの数が存在しており、それぞれにあだ名が付いている。派手な警告色を塗る車長がいたり、逆に独自の保護色を塗って見つかりにくくしたりする車長もいるとか。

第二紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | レギンヅVIIIエンジン |

| 出力 | 120ps |

| 最大速度 | 162km/h |

| 装甲(前/横/背) | 5mm/5mm/0mm |

| 武装 | 3.7fin輪転榴弾砲 タシュ騎兵機関銃 ピストルポート x1 |

ギルド・マジャル製

民間車を徴用しすぎてしまったため、王室御用達マザルカ自動車のスポーツカー"レギンヅVIII"をやむを得ず使用。

もとがスポーツクーペだったため速度は折り紙付き。その速度たるやパルエの陸上兵器ではほぼトップの162km/h。

武装はリボルバー式の榴弾砲。クレメント装甲騎兵車の武装と同一だが、初速が遅く対地専門武装だ。

ただし重心が上すぎるので、そんな速度で曲がったら横転しちゃいますよ。

パンノニア人の平均年収5年分の価格を誇るこのクルマは生産16台のみの限定モデル。

武装化は滞りなく進み、めでたく16台が実戦投入されパンノニア動乱で活躍した。タタはパンノニア民謡の伝説の駿馬。

奇跡的に1台が戦乱を乗り切り、装甲板を剥がされて本来の戦場である国際大陸レースに復帰している。

第二紀世代

| 乗員 | 2-4名 |

| 動力 | スパッツVエンジン |

| 出力 | 40ps |

| 最大速度 | 65km/h |

| 装甲(前/横/背) | 5mm/5mm/5mm |

| 武装 | 2fin機関砲 液冷機関銃 x5 |

ギルド・マジャル製

クレメント装甲騎兵車を補佐するために作られた装甲車。

歩兵を支援する性格が強く、大量に搭載された機関銃や速射機関砲がそれを物語る。

重さに対してエンジンが強くスピードも出るのだが、重心が上にあるため安定性が悪く慎重に運転しなくてはならない。

第二紀世代

| 乗員 | 8名 |

| 動力 | パニアエンヂン |

| 出力 | 1020ps |

| 最大速度 | 22km/h |

| 装甲(前/横/背) | 18mm/18mm/18mm |

| 武装 | 21fin高角対艦砲 2fin機関砲 液冷機関銃 x8 |

ギルド・マジャル製

自由パンノニア共和国の誇る勇ましき超重戦車。

隣国が超重戦車を作っていると小耳に挟んだパンノニア人が、過去の栄光に恍惚の表情で入り浸りながら設計した戦車。

見た目で分かるできる範囲で頑張った感が萌えポイントだ。

まず目を引くのはやはり全周にわたって施されたコルゲート装甲だろう。

だが、はたしてコルゲートで重装甲というのは存在するのだろうか…? お察しの通りこの戦車の装甲は軽戦車レベルである。

これはパンノニア人も重々承知のこと。そもそもこいつは戦車と殴り合いをするために作られたものではなく、旋回砲塔式の自走砲として使われることを期待されていた。敵の徹甲弾は車体を貫通してしまうので、強いといえば強い。榴弾は絶対に撃たないでください。

主砲は対空中艦として使われていた野砲の砲身を切断したものを使用していてエンジンは、航空機用のものを流用している。

けっこう経済的です。

パンノニアのプライドを投げ捨てたお戦車

第三紀世代

| 乗員 | 4名 |

| 動力 | マクラン社製エンジン (ライセンス生産) |

| 出力 | 150ps |

| 最大速度 | 39km/h |

| 装甲(前/横/背) | 60mm/8mm/8mm |

| 武装 | 8fin野砲 液冷機関銃 |

▲アーキル製 装甲戦車デーヴァIV

アーキルの中古戦車を改修したもの。

頑なに自国生産を貫くパンノニアであったが、大量の旧式装備に加えて生産ラインまで旧式化という現実を突きつけられ、

ついにアーキル軍の自走砲のライセンス購入に踏み切った。(驚くべきことは、それが第三紀の出来事であるということだ)

シャーシはそのままだが戦闘室はほぼ新設計のようにみえる。デーヴァⅢとデーヴァⅣのいいところを組み合わせたデザインは高評価。

主砲はかなり無理のある80mm砲を搭載していて、発砲すると車体が勢い良く後退するらしい。

エンジンはアーキルの粗悪な大量生産重視のマクラン社製エンジンをライセンス生産…したところ馬力が大幅に上がっていた。

これこそ、パンノニアの基礎技術力の高さである!! なお第三紀に入っても液冷機関銃なのはなんででしょうかね

30両が生産されました。

国産新型戦車として各地を練り歩き、多額の寄付が集まったという。

これを良いことにパンノニア軍司令部は、真の国産戦車の開発に踏み切るのであった…

第三紀世代

| 火力支援型 | 7.5fin砲搭載型 | |

| 乗員 | 6名 | 5名 |

| 動力 | マクラン社製エンジン (ライセンス生産) |

マクラン社製エンジン (ライセンス生産) |

| 出力 | 150ps | 150ps |

| 最大速度 | 38km/h | 44km/h |

| 装甲(前/横/背) | 45mm/20mm/20mm | 45mm/20mm/20mm |

| 武装 | 15fin戦車砲(対艦砲転用) 水冷機関銃 x2 輸入空冷機銃 x2 |

7.5fin戦車砲

水冷機関銃 x2

輸入空冷機銃 x2

|

コンセプト:なし氏

歩兵を支援しつつ、対戦車戦闘能力を有する実用的な戦車を欲したパンノニアが独自開発した重戦車。

重戦車と呼ぶには車体が中戦車ベースとなっているが、先進的な戦車があまり登場しない中期のパンノニア戦線では十分対応可能なレベルだった。

…が、なんとカノッサに投入されてしまった!!

なんということだ、カノッサでノイゼンやバログと戦えと言うんですか!?!?

第三紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | フン3型エンジン |

| 出力 | 100ps |

| 最大速度 | 65km/h |

| 装甲(前/横/背) | 8mm/8mm/8mm |

| 武装 | 2fin機関砲 |

第三紀に登場した騎兵戦車。

パンノニア版ダッカーといっても良いほどの潔い紙装甲と快速性を兼ね揃えた車両。

それもそのはず、この戦車は騎兵科が発注した戦車で、対戦車戦闘は最初から考慮されていなかったのだ。

本社は騎兵とともに突進し、敵の歩兵を蹴散らしながら突破口を開くという運用を想定されていた。

一方まともな戦車を持っていなかった機甲科はこれに反発し、待ち伏せ主体の対車両戦闘こそ本来の役目だと主張した。

ウーランの運用をめぐって騎兵科と機甲科は仲違いを起こし、パンノニア陸軍は機能不全に陥っていた。

機甲科はアーキル連邦から余剰のダッカーを80両近く購入することで問題の解決を試みたが、基本的な性能はウーランが勝っており同科の装甲戦力の不足は続くこととなった。

とはいえ、第三紀中期になるとウーランの生産も軌道に乗り、両兵科に納品されるようになる。

その後は小さな車体に様々な改良を施し、対空型や自走砲型などの派生系が誕生した。

第三紀世代

| 乗員 | 3名 |

| 動力 | フン5型エンジン |

| 出力 | 170ps |

| 最大速度 | 53km/h |

| 装甲(前/横/背) | 10+30mm/10mm/10mm |

| 武装 | 5.7fin対戦車砲 |

ウーラン戦車を重装甲化した戦車。

シャーシが軽戦車なのに中戦車と謳っているのはパンノニア陸軍の意地である。

車内の居住性などが犠牲となっているが、この小柄な車体に57mmサイズの戦車砲を全集旋回放塔に収めてるのは驚異的であった。

アーキル連邦のトエイ中戦車に匹敵するポテンシャルを持ち、パンノニア陸軍の貴重な決戦戦車としてデビューした。

マザルカ将軍の愛車として有名で、彼女が所有するマザルカ号はゼクセルシエ中戦車を3両も撃破している。

アンテナに赤いリボンを取り付けたその車体は"マザルカ・タンキ"として敵味方から認知され、ユサール戦車よりもマザルカ戦車としてのほうが知名度が高い。

第三紀後期

| 乗員 | 5名 |

| 動力 | アラニ1型 ヂーゼルエンジン |

| 出力 | 400ps |

| 最大速度 | 50km/h |

| 装甲(前/横/背) | 50mm/40mm/20mm |

| 武装 | 7.5fin戦車砲 ナバンカ同軸機関銃 |

戦後に初めて開発されたパンノニア発のMBT枠。

もともとは重戦車として開発されたものの、すでに重戦車なる代物が時代遅れなことに気がついていた設計局は

時代を先取りした快速中戦車を考えついた。程々の装甲に高い機動性、高性能の戦車砲…これがシタデルに課せられた課題だった。

結果は上々で陸軍もその性能に満足したが、各国が繰り出した新型戦車と比べると妙に古臭く、設計陣はショックを隠せなかったようだ。

生産量はあまり多くなく、トゥランシルーヴァ超重戦車を引っ張り出してその穴を埋めるなど涙ぐましい努力をもって、15年かけて規定数を納入した。

パンノニア動乱で生産工場が被害を受け、生産に打撃を受けたのが最も大きな理由の一つである。

統一アーキルのコムサック重戦車およびノイナ中戦車と砲火を交えた場面があり、コムサック大橋でアーキル戦車隊を罠にハメたのはこの戦車を運用する第4護国戦車隊だった。

no content so far

| 4名 |