Erias Brick Base

艦船について

最終更新:

legoerias_moc

-

view

艦船について

レゴ艦船を作るにあたって、実際の艦船についての基本的な知識を持っているととても有用です。

種類や部位の名称を軽く見ていきましょう。

種類や部位の名称を軽く見ていきましょう。

艦船の種類

艦船は用途によって多くの種類に分類することができ、「艦種」と言ったりします。同じ艦種を名乗っていても時代や国によって大きさなどは異なってきますが、代表的な艦種は大まかに次のようにまとめられます。

それぞれの艦種の中でも様々に小分類することができますが、ここからはそれぞれの艦種について簡単に紹介したいと思います。

戦艦は大きな船体に大きな砲と分厚い強固な装甲を備えた艦種で、海軍の花形ともいえる艦種です。作るのも使うのも非常に大きなコストがかかるため保有できた国は限られていましたが、逆に言うと戦艦はその国の経済力や技術力を証明する艦にもなります。より大きな主砲を備えた戦艦を多数揃えた国が強大な国である、という考えの元発達したのが「大艦巨砲主義」でした。

戦艦はその巨大な主砲でもって敵艦隊を撃破することを目的として建造されましたが、主砲が大きくなり交戦距離が長くなるにつれてその命中率は極端に低くなるため、実際には砲戦のみで敵艦を破壊できるシーンは限られていき、第二次世界大戦のころに本格運用が始まった航空機の発展やミサイルの登場により戦艦の価値は相対的に低下していきました。

1990年代には戦艦は一線を退き、解体されていきましたが、試験艦や練習艦、博物艦として余生を過ごしたものもありました。

作例:長門(日本)、アイオワ(アメリカ)

戦艦はその巨大な主砲でもって敵艦隊を撃破することを目的として建造されましたが、主砲が大きくなり交戦距離が長くなるにつれてその命中率は極端に低くなるため、実際には砲戦のみで敵艦を破壊できるシーンは限られていき、第二次世界大戦のころに本格運用が始まった航空機の発展やミサイルの登場により戦艦の価値は相対的に低下していきました。

1990年代には戦艦は一線を退き、解体されていきましたが、試験艦や練習艦、博物艦として余生を過ごしたものもありました。

作例:長門(日本)、アイオワ(アメリカ)

巡洋艦は駆逐艦より大きく、文字通り海洋を巡航することのできる艦種です。戦艦ほどではないものの比較的大柄な船体を持ち、様々な兵器を搭載できる余裕があるため多くの小分類を持ちます。

古くは防護巡洋艦や装甲巡洋艦があり、ロンドン海軍軍縮条約発効後は6.1インチまでの主砲を持つ軽巡洋艦、6.1インチを超え8インチまでの主砲を持つ重巡洋艦、対空戦闘に特化した防空巡洋艦、対潜戦闘に特化した対潜巡洋艦、現代においてはミサイル運用能力を付与したミサイル巡洋艦やヘリコプターを多数搭載したヘリコプター巡洋艦というのも存在します。

また、少数派の分類ではありますが、ソ連/ロシア海軍においては条約の兼ね合いから空母のことを「航空巡洋艦」と称したり、一部の大型潜水艦を「潜水巡洋艦」と称したりしています。

作例:ランカスター(架空)、020型(架空)

古くは防護巡洋艦や装甲巡洋艦があり、ロンドン海軍軍縮条約発効後は6.1インチまでの主砲を持つ軽巡洋艦、6.1インチを超え8インチまでの主砲を持つ重巡洋艦、対空戦闘に特化した防空巡洋艦、対潜戦闘に特化した対潜巡洋艦、現代においてはミサイル運用能力を付与したミサイル巡洋艦やヘリコプターを多数搭載したヘリコプター巡洋艦というのも存在します。

また、少数派の分類ではありますが、ソ連/ロシア海軍においては条約の兼ね合いから空母のことを「航空巡洋艦」と称したり、一部の大型潜水艦を「潜水巡洋艦」と称したりしています。

作例:ランカスター(架空)、020型(架空)

駆逐艦は量産性が高い汎用艦として多数が建造され、様々な任務に投入されました。元々は魚雷や機雷で戦う小型艇である水雷艇から艦隊を守るための艦として発生した艦種ですが、次第に自身が水雷艇の任務も兼ねるようになり大型化、巡洋艦より主砲口径こそ劣るものの破壊力のある魚雷で戦う船に進化しました。登場当初は300~400トン、第二次大戦ころまでは排水量2,000~3,000トン程度の小さな船でしたが、時代が下るにつれて大型化し、現代の駆逐艦は8,000~10,000トンほどの排水量にまでなりました。また、フリゲートや巡洋艦との区別もあいまいになっており、自称が異なるだけで実態はほぼ同様の構成、というのも増えてきています。

巡洋艦ほど多くはないものの小分類がいくつかあり、二次大戦期は防空駆逐艦や護衛駆逐艦などがあり、現代はミサイル駆逐艦やヘリコプター駆逐艦というような小分類が存在します。

作例:夏風(架空)、サンプソン(アメリカ)

巡洋艦ほど多くはないものの小分類がいくつかあり、二次大戦期は防空駆逐艦や護衛駆逐艦などがあり、現代はミサイル駆逐艦やヘリコプター駆逐艦というような小分類が存在します。

作例:夏風(架空)、サンプソン(アメリカ)

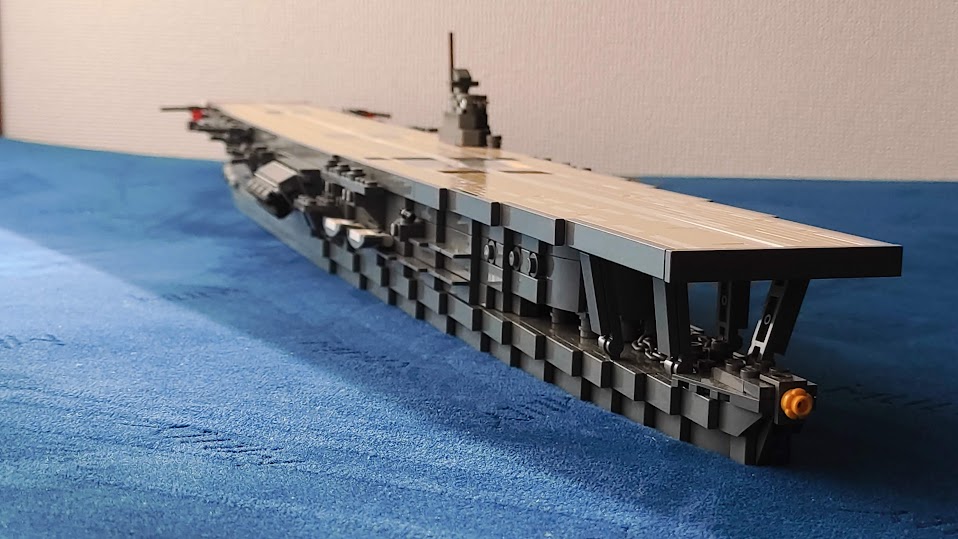

空母は航空母艦の略で、主として航空機を運用するための艦です。第一次大戦ころに登場し、第二次大戦から本格的に運用が始まった比較的新しい艦種で、当初は戦艦、巡洋艦、民間商船から改装する形で建造されたものもありました。登場直後はタイヤのついた航空機を艦上で運用することが難しかったため、水上機母艦を指して空母と呼称していましたが、後に航空機と母艦の発展に伴いタイヤ付きの航空機(艦上機)を運用することができるようになったため、空母と言えば艦上機母艦のことを指すようになりました。

現代においてはヘリコプターや少数のジェット戦闘機をメインに運用する軽空母や、原子力機関を搭載し、多数のジェット戦闘機を運用する原子力空母、ヘリコプターのみを運用するヘリ空母などに分類することができます。戦艦に代わって現代の海軍力の象徴となっているのがこの空母という艦種です。

作例:赤城(日本)、ブエナビスタ(架空)

現代においてはヘリコプターや少数のジェット戦闘機をメインに運用する軽空母や、原子力機関を搭載し、多数のジェット戦闘機を運用する原子力空母、ヘリコプターのみを運用するヘリ空母などに分類することができます。戦艦に代わって現代の海軍力の象徴となっているのがこの空母という艦種です。

作例:赤城(日本)、ブエナビスタ(架空)

潜水艦とは文字通り水の中に潜って移動することができる艦です。水の中は目視やレーダーが通じないため隠れるには最適の場所です。潜水艦からすれば敵から見つからない位置で行動することができるため自由度が高く、奇襲を仕掛けることも容易です。一方で見えない敵から攻撃を受けるというのは非常にリスクのあることなので各国海軍は駆逐艦に潜水艦を退治する装備を搭載することになりました。

第一次世界大戦においてはドイツ海軍がUボートという潜水艦を多数運用することで、敵国の商船を無差別に撃沈する作戦を展開し、潜水艦が通商破壊に役立つことを証明しました。第二次大戦期には艦隊決戦の補助として用いられることもありました。

戦後は大国の中で原子力機関の搭載や弾道ミサイルの搭載が行われ、海軍の戦略兵器としてのポジションを獲得することとなりました。

第一次世界大戦においてはドイツ海軍がUボートという潜水艦を多数運用することで、敵国の商船を無差別に撃沈する作戦を展開し、潜水艦が通商破壊に役立つことを証明しました。第二次大戦期には艦隊決戦の補助として用いられることもありました。

戦後は大国の中で原子力機関の搭載や弾道ミサイルの搭載が行われ、海軍の戦略兵器としてのポジションを獲得することとなりました。

艦隊の行動を様々な面からサポートする艦の総称です。練習艦、訓練支援艦、海洋観測艦、音響測定艦、敷設艦、潜水艦救難艦、試験艦、補給艦、、潜水母艦、工作艦、輸送艦などなど、非常に多種多様な艦種を含みます。レゴ艦船としての作例はあまり多くありませんが、情景をより豊かに彩ってくれる艦です。