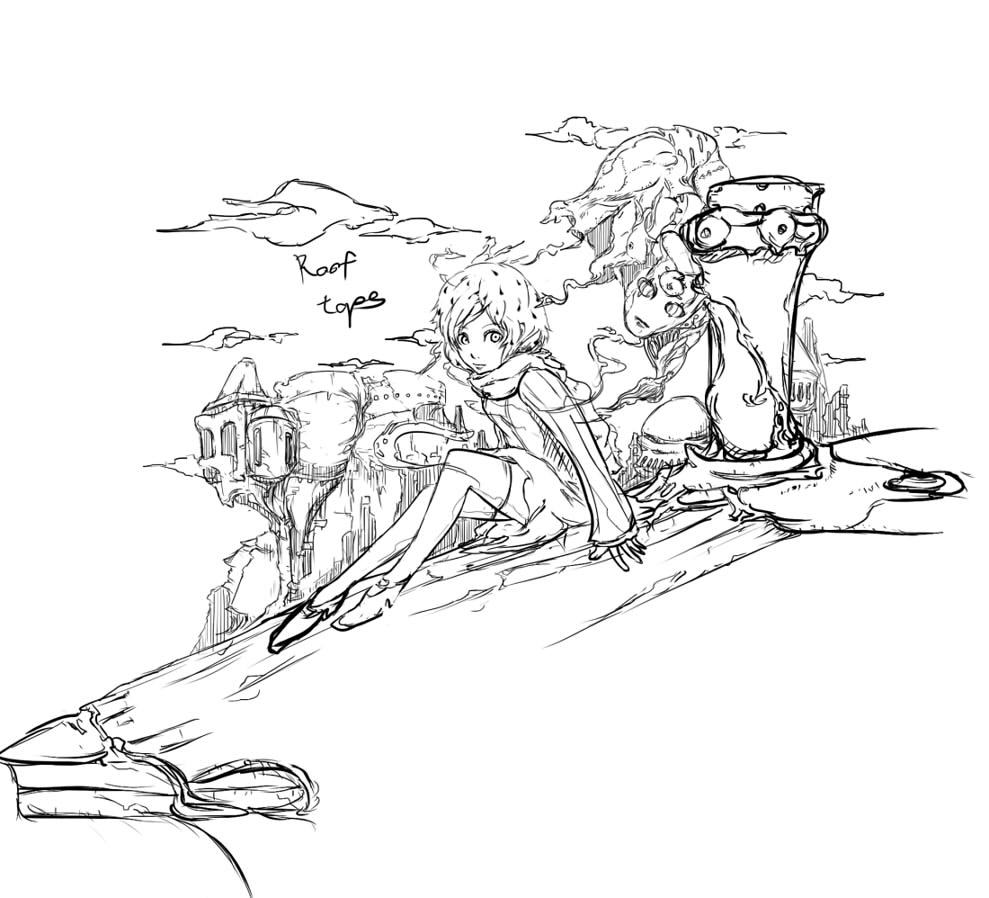

“屋根の上に立って叫べ”。

ジョルナータが七歳になった日、彼女が自分の家の屋根の上で、地平線に沈む夕陽を眺めていると、

隣に座るジョルナータの父親が彼女の肩を抱きかかえ、こう言った。

悲しいことや辛いことが溜まりに溜まって、体がはち切れそうになったとき、屋根の上に立って、あの空に向かって叫べ。

明瞭な言葉にできなくても、伝える相手が見当たらなくてもいい。内に留まるもやもやを、そのままでいいから声に変えて吐き出せ。

腹の底から力を込めて叫べ。一つ残らず搾り出せ。これはジョルナータが真っ直ぐ育つためにとても大切なことなんだ。

屋根の下から立ち込める夕飯のシチューの匂いを嗅ぎながら、夕陽に染まる父の横顔が幼い彼女にそう説いた。

この教えはジョルナータにとって、毎日の学校生活で学ぶ何よりも重要なものだった。

それからしばらく、ジョルナータは父の教え通り、自分の内に何かが溜まる度、屋根に上ってそれを放出した。

わー!とかあー!だとか、難しい言葉は一切ナシで、子供らしく感情の赴くままに大声を出した。

絶叫を終えるともやもやはどこかに消えていて、空っぽになった自分を、それはそれは美しい西の空が包み込んでくれる。

叫んだところで一人でに問題が解決してくれたためしはなかったが、幼いジョルナータにはそれだけで十分だった。

屋根の上に広がる空間は、ジョルナータにとっては自分の部屋より大切だった。

毎日学校から帰ると、ジョルナータはカバンを子供部屋の小さなベッドの下に滑り込ませて、身軽になった体を屋根上に押し上げた。

注意されるまで、彼女は何時間でも屋根の上に立った。叫んだり、昼寝をしたり、思う存分全身に風を浴びたりした。

十歳まで、そこはジョルナータが最も愛してやまない場所になった。

*

ジョルナータが数日後に十一歳の誕生日を控えていたある日のことだ。

その日、彼女を取り巻く環境が大きく変わり、彼女の立っていた“世界”は転覆した。

彼女の母親が再婚したのだった。交通事故で脳みそが潰れ、文字通り「生きる人形」と化した父を、

十年過ごした我が家のベッドに置き去りにし、母は別の男の、大きなお屋敷に逃げ込んだ。

ジョルナータの愛した父と屋根は、ジョルナータの生活から二つ同時に消えた。

代わりにとても大きな屋敷の、とても上りにくいデコボコな屋根と、お金持ちの新しいお父さんが生活の基本となった。

ジョルナータがこの新しいお父さんがどんな人間なのか、その真の姿を体感するのに、それからしばらくといった時間はかからなかった。

「可愛いジョルナータ、今日は数学を教えよう」

給仕が空になったシチューの皿を下げるのと同時に、夕刻はどす黒い真夜中に変わる。

月曜はイタリア語、火曜は数学、水曜はピアノ、木曜は地理。金曜は科学。

土日はなんだったか覚えてない。とにかくこれが養父の“授業”のカリキュラムだった。

夕食後、ジョルナータは養父の部屋で二人きり、秘密の個別“授業”を受ける。

といっても養父の部屋に勉強机はない。

あるのは毎日ご丁寧にメイドに洗濯させてシミ一つ無いシーツと、それを敷いたキングサイズのベッドだけ。

勉強を教えるなんてウソ。そんなのは口実。いや、口実にすらなっていない。

何故なら彼女の母親は、毎晩の“授業”を知っている。自分の娘が自分の新しい夫に何をされているのか、気付いている。

でも止めない。今夜も母親は娘が獣に食い荒らされる光景から目を背ける。耳を塞いでことが過ぎるのをじっと待つ。

そうするしかないから。

そうしないと金持ちの男は母娘を養ってやる理由を失ってしまう。金持ちの男に、二人をこの屋敷から追い出す理由を与えてしまう。

追い出されたら眠る場所と食べる場所がなくなる。そうなると母と娘は死んでしまう。

この結婚が、ジョルナータの母親と、金持ちの男との間に芽生えた愛情の結末でないことは、母親は最初から知っていた。

でもこうするしかなかった。ジョルナータの父親の生命維持費をジョルナータの叔父に押し付け、

人形に縛られない、新しい人生を歩むには、悪魔と取引をする以外になかったのだ。

例え悪魔の要求が、自分の血を分けた半身の、純粋無垢な心と体であっても・・・。

*

濁った粘液を纏った、なめくじの様な舌。

それは生臭い吐息を漏らしながらジョルナータの口内を這いずり回ったあと、首、胸、脚と順々にその汚れを引き伸ばしていく。

毎日の個別“授業”。その実情は乱暴で、乱雑で、乱擾な“ただの”肉の打ち付け。

のしかかる肉を受け止め、軋む骨肉。ひしゃげる華奢な少女の心身。唾液と汗と、それから何か。糞尿もあったかもしれない。

とにかくいろんなものが互いの体内から搾り出されて、肉と肉をこすり合わせ、それらを混ぜ込んでいく。

そしてその混合物を、口から、膣から、再び体内に取り入れる。毎晩毎晩、飽きもせずに繰り返す反復学習。

今夜も彼女は、汚物を皮膚に擦りこまれていく様な不快感を、その細い身一つで懸命に堪える。

こうすることでしか、自分も母も生きていけないから。

事後、いくら洗っても抜けない悪臭が染み付いた体を、生ゴミ以下となった自分の体をベッドに沈ませて、

ジョルナータは屋根の上から飛び降りたらどうなるだろうと考えてみた。

この頃になると、もうジョルナータは痛みを感じない。心も、体も。

初めの晩は叫んだ。そしたら金槌のような拳骨が彼女の右頬を打ち据えたので、ジョルナータは屋根の下で叫ぶのをやめた。

代わりにお屋敷の屋根の上で叫んだ。乾いた涙の筋を引く、両頬を思いっきり紅潮させて。

だけどそれも最初の一週間でやめてしまった。

このお屋敷に来てから、何故だかわからないがいくら絶叫しても胸の中のもやもやが一向に晴れてくれなくなったからだ。

いつもならすぐに空っぽになるこの体が、今は溜めたものを必死に内へ内へと抑え込んでいるようだった。

ジョルナータは若干十一歳にして、父の教えを、想い出を、自分には何の効果も無い、無意味なものだと否定した。

いくら叫んでも、この声は誰の耳にも届きやしないし、誰の心にも伝わらない。

自分の体内に燻るもやもやだって、もう叫び声を上げるぐらいじゃデトックスされないのだ。

惨めな気持ちになるだけ。己の不幸な境遇を嘆くのに、わざわざノドを潰す必要はない。

それにやたら上りにくい屋根だということもあった。

ジョルナータは、何故このもやもやは晴れてくれないのかと考えた。

少し考えたあと、これは私だけのものではないから、とそう結論した。

毎夜自分の中に吐き出される、あの男のもやもやが私のもやもやと混ざり合ってできたものだからと。

それから、ジョルナータは屋根の上に立つのをやめ、日々のほとんどを屋根の下で消費した。

ジョルナータにとって、屋根の下は地獄としか形容しようのない場所であったが、屋根の上が天国であることもなかった。

*

ジョルナータが十四歳になった頃。

その頃ジョルナータの母親が衰弱死し、本格的にジョルナータはひとりぼっちとなった。

警察の調べで、母親の食事に毎回微量の毒物が混入されていたのが発覚したのはそれからしばらく後の話だったが、

十四歳のジョルナータには、母を衰弱死にまで追い込んだものがなんなのか、当時大体見当が付いていた。

よもや毒物などという発想はなかったが、殺したのはこの男だと、彼女の養父を見る目は確信していた。

金持ちの男がジョルナータの母の葬儀で、密かに笑みを浮かべた瞬間を、ジョルナータは見逃さなかった。

血のつながりが途絶え、彼女に残されたのは汚らわしい肉のつながりだけだった。

もちろん愛する母の喪失によってもたらされた虚無感は、それははかりしれないものであったはずだが、

このときのジョルナータには、どちらかといえば解放されたといった感覚の方が強かった。

これでこの屋敷に留まる理由が自分の中で完全に消えた。父のところへ戻ろう、あの家に戻ろうと決意して、

荷をまとめて屋敷を飛び出したのは、葬儀のわずか三時間あとのことだった。

「・・・・・・」

オリーブと葡萄の農園を越えたところの、小高い丘の上の家。

遠目に見えるブラウンの屋根は、間違いなくジョルナータが幼少期にその日々を費やした大好きなあの屋根だった。

懐かしさが鼻の奥を突き上げて、つんとした痛みを覚えたのは一瞬だった。

次の瞬間には玄関の傍らに建て付けられた「売り家」の看板が視界をかすめ、彼女の感慨を根こそぎ奪い去った。

廃屋となった懐かしの我が家は、それでもどこか温かみがあった。

ジョルナータは幼い頃の自分がしたように、再び大好きだった屋根を上ってみた。

数年の空白と、体の成長が相俟って、屋根の上にあがるのは一苦労だった。

自分はすっかり変わってしまったけど、ここから見える景色はなにも変わらない。昔見たそれと同じ、相も変わらず美しい西の空。

地平線との距離を徐々に詰めつつある陽を見て、引き起こされた懐かしい情動が、ジョルナータの胸を一突きした。

一も二もなく、次の瞬間にはジョルナータはオレンジに滲んだ陽に向かって叫んでいた。

何を言ったかは覚えてないが、とりあえず昔ながらのやり方で、感情の赴くまま大声で喚き散らしたことは記憶している。

夕陽が目に浮かんだ涙でぼやけ、心の叫びがノドに詰まりそうになったそのとき、

「うるさいぞ、そこから降りなさい!」

と、聞き慣れない男性の怒号がジョルナータの耳を劈いた。

屋根から顔を覗かせると、ジョルナータは眼下、玄関の前に立つ神父らしき男性と目が合った。

神父らしき男性は玄関の傍らに建つ「売り家」の白い看板を指差し、降りて来いと彼女に合図した。

*

「君、ジョルナータか!大きくなったもんだねぇ」

庭の石垣に腰掛けて、ジョルナータは幼き頃の自分を知っているらしい神父の男性と会話した。

この神父は、彼女が生まれる前から彼女の父親と知り合いであったらしく、四つまでのジョルナータならまるで自分の子供のように

とても鮮明に記憶しているのだとか。当のジョルナータ自身は、この神父のことを全く覚えていなかった。

ジョルナータとその母親がこの家を去った後、ベッドに一人残されたジョルナータの父親は、それからほどなくして死んだ。

そのとき、この家は彼女の父親の最期に立ち会った、彼女の叔父によって売りに出されたのだと、神父は教えてくれた。

神父は毎日、隣町の教会で雑務をこなしていて、仕事を終えた後、たまにこの廃屋を掃除しにきているのだそうだった。

「屋根の上に立って叫べ、とはお父さんの教えだね」と隣に座る神父が微笑み、ジョルナータは「知ってるんですか」と

小さくその微笑に返した。

「あいつもよく叫んでたからな。この親ありにしてこの子ありだ」と言った神父の顔はどこか遠く、自分の知らない時間を

見据えているようだった。

「はち切れそうだったよ、君の叫び」と神父が急に声音を変えたので、ジョルナータはびくりと身を硬くした。

口ごもったジョルナータを見て、神父は「すっきりしたかい?」と今度は優しい声音に変えて、彼女に訊いた。

そんなのありえない。無言を返事にしたジョルナータの隣で、神父はだろうな、とでも言いたげに肩をすくめた。

「何か吐き出したくなったら、今度は別の方法を試してみるといい。私の教会に来なさい」と、神父は陰を帯びた少女の肩に告げた。

神父はジョルナータの返事を待たず、「告白を待っているよ」と続け、石垣から腰を上げた。

去り際、何か思い出したように神父がジョルナータの方へ振り返り、「そうだ」と彼女の顔を見て呟いた。

近づいた神父は懐から小さい鋭利な石片を取り出すと、それをジョルナータに差し出した。

「君の家を掃除していたときに見付かった。君のお父さんが小さい頃に肌身離さず持っていたものだ」

「これが?」

「お守りみたいなものだ。君が持っていなさい」

石片を受け取って、それをまじまじと観察する。“矢じり”にも見えなくない三角形のそれは、刃物のように先端が鋭利で、

ジョルナータは指を切らないように慎重に石片を眺め、それをポケットに仕舞った。

「お守りは力をくれる。苦しいときは頼りにできるよ」という神父の言葉に、ジョルナータは抗った。

「いくら祈ったって、叫んだって、この世は見果てぬ地獄。私を救ってはくれません」

「そんなことはない。祈りは必ず神に届く」

「もう一通り試したんです。私は学びました、祈りなんてものは無意味だと」

「信じれば違う」

後ろめたさを増すジョルナータの言葉を短く断ち切って、諭すように神父が続ける。

「たとえ無意味でも、何も変わらなくても、信じることでしか祈りは育たない。

信じる心が祈りを育むんだ。やがてそれは、大きくなって必ず君を救う」

「・・・・・・」

「思うがまま、心のままにやることだ」

神父はそう告げると、踵を返し今度こそその場から立ち去った。

無責任なことを、何も知らないで。一人胸中に繰り返すジョルナータだったが、そんな抵抗とは無関係に、

久々に心の澱が溶け出し、塩水と化して彼女の両目から滑り落ちた。

溶け落ちたはずの澱は、金持ちの屋敷へ歩みを進めるたび、再度凝り固まってジョルナータの肩を重くした。

もうここは屋敷でもなんでもない。ただのサバンナだ。

強くて薄汚い肉食動物が、弱くてか細い草食動物を食い散らかす。

理不尽すぎる。だから逃げ出した。でも、結局動物はここでしか生きていけない。

血肉を切り売りして、ハイエナに与えてやれば、ハイエナはそれで満足する。代わりに牧草もくれる。

必要なのは骨と肉だけ、心は必要ない。そんなものは生きるのに邪魔なだけだ。

こころを封殺できたなら、もう何に対しても苦しまずに済むのだから・・・。

決意をあらたにし、入場門をくぐってサバンナに足を踏み入れたそのときだった。

突如ジョルナータの左頬に、雷鳴にも似た鋭い音と衝撃が走り、ジョルナータはそのまま地面に手を付いてしまった。

ハイエナだった。二足歩行のハイエナが、“自分の”サバンナに入り込んだシマウマを、平手打ちしたのだ。

ハイエナは口を開いた。ハイエナは腐った肉の臭いを漂わせながら、

「ふざけるなジョルナータ!」

と痛む頬を押さえるシマウマに怒鳴りつけた。

「お前はわしの娘なんだぞ!勝手に何処かへ行こうなどと思うな!今後はわしの許可を取れ!」

声を荒げてまくし立てるハイエナに、先刻のシマウマの決意は決壊寸前だった。

まずい、視界が霞んできた。涙が零れ落ちる。決めたのに。こころなんて捨て去ると、封じると。

決めたのに。

「逃げられると思ったら大間違いだジョルナータ!お前は一生ここで過ごすんだよ、この世界にお前の居場所なんてない。

どこにもな!ここだけだ、ここだけがお前の居ていい場所なんだ」

まずい。

「お前の汚い体など誰が欲しがる?誰が大切に思う?言ってみろ!お前の父母は消えた、わし以外の誰に守ってもらうつもりだ!?」

マズイ

「わしが一生面倒見てやるよジョルナータ!お前はわしを満足させることだけを考えろ!わしのためだけに生きるんだ!」

心の奥底。

そこは全く光の差さない、途方もなく深く、暗い場所。

そこに沈むもやもやが、ゆらとたゆたうのをジョルナータは知覚した。

「聞こえているのか、ジョルナータ!」

そのときジョルナータは、震える手をポケットに突っ込み、先ほど神父から手渡された“お守り”を強く握り締めていた。

それは、ジョルナータが遠い昔に無意味なものだと否定した祈りだった。

私を守ってくださいと、ジョルナータは“お守り”を握る手の平に、力と祈りを込めた。

父から受け継がれた“お守り”が、手の平を引っ掻き、突き刺し、鋭い熱と痛みを体中に押し広げていく。

血だらけになってなお、ジョルナータは握りこぶしを解こうとしない。代わりに、心と頭を必死に働かせ、戦っていた。

「返事をしろジョルナータ!」

理性と。

*

ジョルナータのこころの井戸の底で、燻るもやもやが徐々に形づいていく。

わかった。

何故このもやもやが、今の今まで解き放たれなかったのか。奥底にずっと押し込まれていたのか。

この瞬間のためだ。この瞬間のために、もやもやは私の体内に留まり続けたんだ。

「お仕置きが必要みたいだな、ジョルナータ!」

ハイエナが再び、右手を振り上げた。

しかし“目覚めた”シマウマには、それは地球の裏側で起こる略奪よりも無縁の話だった。

昂ったもやもやは、その一瞬に爆発した。

「ぐふああッ!!!」

ジョルナータが、目に見える“人の腕”と化したもやもやと、それに顔面を打ち抜かれ、

縦に半回転したハイエナの姿を視認したのは、同時だった。

「・・・え!?」

叫ぶまいと決めた屋根の下で、ジョルナータは思わず叫び声をあげた。

自分の傍らに、誰かいる。

人のようで人でない、霊魂のようでそうでない、額に勾玉のマークを付けた、筋肉質な人型。

ジョルナータの側で佇むそれは、屈強な四肢を持つ人の形を模した怪物だった。

「これは・・・!?」

戸惑いはあったが、自然と恐怖は感じなかった。

どこか懐かしい感じがする造形だった。何故そう感じたかはわからない。

でも、そのとき鼻の奥につんとした痛みが走ったのは、確信したからだ。

私はこの子を知ってる。

この子は私だ。私自身なんだ。

「ぐ・・・うっ・・・!」

溢れ出る鼻血を手で押さえつつ、ハイエナが立ち上がる。

ジョルナータの頬に、つーっと涙が一本の筋を引いた。

ハイエナのことじゃない。もうこいつから恐怖も圧迫も感じない。

ただ、嬉しかった。

もう私は一人じゃない。

繋がりが出来た。血よりも、肉よりも濃くて薄い、太くて細い繋がり。

きっとこの子は、私の内面が生み出したものなんだろう。

私の溜まりに溜まったもやもやが、人の形になったものなんだろう。

でもそれがなんだというのだ?

素晴らしいではないか。美しいではないか。

この子は私から産まれたもの。いわば私の子供だ。

私はこの子の依代で、この子は私の全て。

世界から切り離され、居場所を失った私の、居場所となり得るたった一つの繋がり―――。

「ウァアアアアアア!!」

“子”は、重い陶器の灰皿を掴み、振り上げるハイエナの右手を殴りつけて、

それを払い落とし、お返しにとハイエナの腹部に強烈な一撃をめり込ませた。

*

「やめてくれ、ジョルナータ・・・!」

それから数十分ほど経ったあと、養父とジョルナータの二人は、「売り家」の屋根の上にいた。

落ち着いた様子で、陽が完全に沈んだ漆黒の空を見つめるジョルナータとは対照的に、養父は涙を、よだれを垂れ流しながら、

屋根の上でのた打ち回っていた。そんな養父の情けない姿を横目に、ジョルナータは

「あんまり動くと落ちちゃうよ」と感情を取り払った冷淡な声音でその様相に告げた。

養父の首を、二つの手が絞めていた。

手は養父の両肩から首に向かって伸びるように生えていた。

窒息寸前の養父は、顔から出るもの全てを出したみっともない顔で、屋根上に座るジョルナータに助けを乞う。

「ジョ・・・ナー・・・・や、やめ・・・・」

ろくに呼吸が出来ていないから、養父の命乞いも途切れ途切れで、ジョルナータの耳にはきちんと伝わらなかった。

ジョルナータは苦しむ養父を片隅から追いやり、雲に隠れつつある美しい半月だけを視界に入れた。

昔、こんな風に父と眺めた西の空。

何も知らない子供だったから、私にはあれが全てだった。

あの頃と、この美しい景色は何も変わってない。変わったのは私だけだ。

漆黒に染まった西の空を見つめるうち、突然ジョルナータの胸に激情の波が押し寄せた。

ジョルナータは屋根に立ち、夕陽に向かって絶叫した。

あー!と、わー!と、それから色々叫んでみた。屋根を転がる養父の、断末魔の叫びを掻き消すほどの大声だった。

ジョルナータは叫んだ。屋根の上に立ち、あの夕陽に向かってひたすら叫んだ。

涙はこぼれなかった。

どれだけ叫んでも、もうもやもやが霧散することはない。

もやもやは形となって、私の手足と化してしまった。

でも、それもいい。

叫ぶのは、きっと自分を空っぽの器にするためじゃない。

叫びたいから、そうするしかないから叫ぶのだ。

脈打つ一瞬の情動に突き動かされ、思うがまま、こころのままに叫ぶ。

叫びは自分を、世界を救ってはくれない。それはわかっている。でも叫ぶ。

かといって完全に諦めたわけでもなく、そこに一縷の望みを託し、声を出す。

ジョルナータにとって、叫びは祈りではない。

叫びは叫び。エモーショナルな生理的反応だ。

理由は必要ない。無意味であっても構わない。もう私は、自分のこころを殺さない。

自分のこころを解き放ち、自分の声で叫ぼう。

これは死ぬまでずっと、続けていこう。

既に事切れた養父の姿は見もせずに、ジョルナータは雲間から顔を覗かせる半月に向かって叫び続けた。

“屋根の上に立って叫べ”。

幼い心に刻み込まれた父の熱を抱きなおし、ジョルナータは朝日が昇るまで、何度でも声を嗄らした。

おわり

当wiki内に掲載されているすべての文章、画像等の無断転載、転用、AI学習の使用を禁止します。

添付ファイル